11 minute read

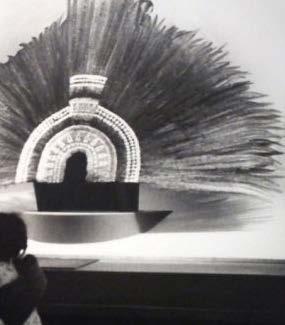

Misión: Salvando el “Penacho” de Moctezuma

El Quetzalapanecáyotl, el último tesoro plumario del México antiguo ¿Misión imposible o petición legítima? Escrito por: Arqueólogo Julio César Alonso Ramírez

El contexto

Advertisement

El 24 de enero de 1595 fallece en Innsbruck el archiduque Fernando II de Tirol, segundo hijo del emperador Fernando I y sobrino del emperador Carlos V. Debido a esto, en 1596 se elaboran reportes e inventarios de la sucesión hereditaria de Fernando II, incluyendo una colección de armas y una cámara de maravillas establecidas en 1563 en el Castillo de Ambras, ubicado al norte de los Alpes. En dichos reportes se mencionó “un sombrero morisco de bellas y brillantes plumas largas de color oro y verdoso, ascendiendo hacia su parte superior con plumas blancas, rojas y azules, adornado con laminillas y rosetones dorados, que tiene en su frente un pico todo de oro”. Así, con tal descripción, se tiene la primera evidencia documentada del mal llamado penacho. (Haag, De María, Rivero y Feest; 2012: 5- 6)

Es importante mencionar, que tras la muerte de Fernando II, la colección permaneció de manera temporal en el Castillo de Ambras, no como propiedad de los herederos, sino bajo la protección de la Casa de Habsburgo.

En los años posteriores se experimentaron diversas etapas de cambio para dicha colección; en 1665 se trasladan libros y monedas a Viena; en 1703 durante la invasión bávara de Tirol, otro segmento fue trasladado a Estiria. También durante las guerras napoleónicas, la colección cambió de lugar varias veces para finalmente llegar en su totalidad en 1806 a Viena, en donde tras ocho años de resguardo, se decide exponer en el palacio de Belvedere Bajo, antigua residencia de verano del príncipe Eugenio de Saboya. (Haag et al., 2012: 5- 6) Debido a los diversos cambios a los que estuvo sometida la colección, se fueron dando ciertas modificaciones en la denominación del Quetzalapanecáyotl de Moctezuma, ya que, en su momento se le llamó “sombrero morisco” y en el año de 1788 se describe como “delantal”. Este hecho se debe al mal manejo de la información y de los objetos, ya que, después del año de 1730 se pierde el pico de ave dorado presente en el tocado de plumas, y así mismo, a la eliminación simultánea de una supuesta falda morisca del inventario, dificultando con esto la correcta identificación y generando confusión entre los objetos. Dicha denominación permaneció hasta 1819, pero la llegada de Eduard von Sacken supuso no sólo la identificación original del objeto como un atavío para la cabeza, sino que, además fue el primero en atribuir la procedencia mexicana. (Haag et al., 2012: 7- 8)

Posteriormente, e inspirado por las atribuciones establecidas por Sacken, Ferdinand von Hochstetter, en ese entonces director del Museo Imperial de Historia Natural, visitó en 1878 la colección de Ambras. En tal ocasión, hallaron el tocado de plumas en una vitrina junto a otros objetos etnográficos procedentes de América del Norte, China y las Islas de Sonda, sin embargo, encontraron al objeto, doblado en un rincón de la vitrina en donde yacía totalmente desapercibido.

Tras este suceso, Hochstetter ordenó el traslado de los objetos etnográficos de la colección de Ambras al museo de Historia Natural, haciendo hincapié en el envío inmediato del tocado para su revisión más profunda; esto con la finalidad de realizar una restauración inmediata. Dentro de dicho proceso, cabe destacar que al trasladarse dichos bienes y por orden de la Corte, todos los objetos se convirtieron en propiedad estatal, y su administración corrió a cargo del Museo de Historia Natural, de tal forma que

el “penacho” fue inventariado como “estandarte suntuoso del México antiguo”. (Haag et al., 2012: 7)

En torno a la restauración y la categoría de urgente, se realizó una primera intervención formal en el año de 1878 a cargo de Christine von Luschan. Sin embargo, esta labor se realizó de manera irresponsable, ya que se llevó a cabo sin un análisis previo de la pieza, y, por ende, el resultado fue una restauración equivocada e irreversible que afectó las propiedades mecánicas del tocado, ya que, dentro de sus cualidades originales, se sabe que las secciones laterales tenían la función móvil de emular las alas de un ave en vuelo. Característica que fue afectada por la falta de investigación, ya que fue el mismo Hochstetter el que sostenía la idea de que el objeto era un “estandarte en forma de abanico” disponiendo de esta manera, una restauración en forma plana, y no curva, debido a que no advirtió a pesar de haber registros previos, de la función original del objeto como un atavío para la cabeza. (Moreno y Ruth; 2019: 62 – 66)

Finalizada la restauración, las cosas no mejorarían para el objeto en cuanto a su interpretación, ya que incluso, para el año siguiente en 1879, el respetado explorador e investigador de la cultura maya Teobert Maler, dibujaría y realizaría la primera publicación en torno a la pieza, y en dicha publicación se volvería a tipificar como un “vestuario a manera de delantal”.

En los años siguientes, Hochstetter se dedicaría a investigar la trayectoria histórica de la pieza, para finalmente elaborar y publicar en 1884 una extensa publicación con las conclusiones de sus investigaciones, en torno al supuesto uso original del objeto.

Transcurridos 3 años desde la publicación de las investigaciones de Hochstetter, la arqueóloga Zelia Nuttall visitó el Museo de Historia Natural, con el objetivo de conocer el objeto plumario que aún no se encontraba en exposición. Sin embargo, en ese momento, el entonces director, sólo le permitió a la investigadora ver la parte delantera del objeto a través del cristal de la vitrina, dejando completamente oculto el lado posterior del “penacho”. Ante la negativa, Nutall solicitó al museo la fabricación de un modelo para fines de investigación, mismo que sirvió para evidenciar claramente las fallas previas en cuanto a la medición e interpretación de la pieza arqueológica. Y así, para el año de 1888, finalmente Zelia Nuttall ofrece un ensayo sobre la interpretación detallada del objeto como un atavío para la cabeza. Desatando polémica y generando discusión en torno a la aceptación de su interpretación; fue hasta 1908, veinte años después que fue aceptada. (Haag et al., 2012: 8 - 14)

En la actualidad

Si bien es cierto que el mal llamado penacho de Moctezuma (Quetzalapanecáyotl) ha estado sumergido en un proceso complicado, en cuanto a su interpretación y conservación; también yacen de manera inherente muchas incógnitas en torno a sus diversas implicaciones en el mundo contemporáneo, y específicamente en el México actual.

Como ya es de conocimiento general, el pasado mes de octubre el presidente Andrés Manuel López Obrador, externó vía redes sociales la intención de traer el Penacho de Moctezuma para su exhibición, en el marco de las celebraciones del Bicentenario de

la Consumación de la Independencia en 2021. Actualmente, el Quetzalapanecáyotl se encuentra en el Museo del Mundo, en Viena, Austria. El intento en sí mismo, en palabras de nuestro presidente, fue catalogado como una “misión casi imposible” debido a la total apropiación por el gobierno austriaco. Y es que, aunque para algunos parezca algo totalmente alejado de la realidad, la expresión vertida por el actual presidente de nuestro país es bastante cierta.

Empezando por el hecho de que no es la primera vez que nuestro gobierno intenta traer el tocado de Moctezuma de regreso, tenemos que desde 1991, han sido ya varias las ocasiones en las que las autoridades mexicanas solicitan la repatriación de dicho tesoro arqueológico, y en cada ocasión, el gobierno de Austria se las ha ingeniado para dar negativas.

Por ejemplo, del 2010 al 2013, los gobiernos de México y Austria integraron una comisión de científicos para diagnosticar el estado de conservación del objeto plumario para su posterior restauración, así como para la renovación de su montaje, la edición de un libro y finalmente llegar a un acuerdo para el préstamo de la pieza por un periodo de diez años. Sin embargo, después del diagnóstico y del proceso de restauración, se sugirió que la pieza no podía viajar en avión debido a las vibraciones, ya que estas podrían dañar el objeto de manera irreversible. Ante dicha respuesta, México armó un equipo multidisciplinario para planear alternativas, mismo que, debido a la presencia de investigadores y expertos en control de vibraciones, propuso un sistema de amortiguadores para el traslado de la pieza, sin embargo, a pesar de dicha solución, la negativa por parte del equipo austriaco no cambió, incluso tampoco procedió la propuesta de cambiar el medio de transporte. Entonces, partiendo del devenir histórico, así como de las evidencias que se tienen en cuanto a las peticiones por parte del gobierno mexicano, el proyecto de repatriación tiene muchas aristas. Comenzando por las incógnitas en torno a su contexto histórico.

Si bien, se puede llegar a pensar como uno de los objetos que Cortés recibió como “obsequios” por parte de Moctezuma, tal y como pensaba en su momento Hochstetter, también está la interpretación que sostuvo Maler (1879) “probablemente debe haber formado parte de las piezas tan vergonzosamente robadas a Moctezuma y regaladas por Cortés al emperador Carlos V” (p. 207 – 208). Y es que al final, al no haber nada registrado, queda la incógnita entre; sí fue un regalo, o simplemente fue uno de tantos tesoros que en su momento fueron saqueados durante el periodo de la conquista.

Ahora bien, más allá de las implicaciones que tiene el objeto por el objeto, en realidad la importancia en torno a la petición de repatriar el Quetzalapanecáyotl se debe a que el gobierno de Austria lo ha tenido desde 1596, y durante toda su permanencia en dicho territorio, ha estado sujeto a diferentes ambientes que la misma historia ha establecido, pero también, se ha visto inmerso en procesos de malas intervenciones de restauración.

Por lo tanto, no se puede argumentar que este tesoro arqueológico no ha estado exento de ambientes nocivos para su conservación. De la misma manera, basta con adentrarse un poco en la documentación histórica del objeto, para darse cuenta de que gran parte de las investigaciones fundamentales en el esclarecimiento de lo que actualmente conocemos del tocado del México Antiguo, corren por cuenta de investigadores americanos, como fue el caso de la arqueóloga Zelia Nuttall, o el antropólogo y etnohistoriador Eduard Seler, o el mismo Alfredo Chavero, arqueólogo mexicano quien fuera director del Museo Nacional.

Así mismo, en materia de conservación, en el año 2010, dicha área fue encabezada por la Dra. María Olvido Guzmán del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, logrando una correcta intervención a nivel estructural, estabilizando la pieza y bloqueando diversos procesos de deterioro.

Y es que, a pesar de que el gobierno austriaco establezca el argumento de que el Quetzalapanecáyotl de Moctezuma, así como otros objetos de nuestra historia, son patrimonio compartido de ambas naciones. Lo cierto, es que tanto el atavío de plumas como los demás objetos que se encuentran en sus acervos museográficos, son patrimonio cultural de todos los mexicanos. Y es que, más allá de ser una reliquia digna de ser admirada por miles de extranjeros y viajeros de todo el mundo, es un tesoro cultural de suma importancia que trasciende su valor de objeto, puesto que para nuestra sociedad y para todos los mexicanos es uno de tantos elementos que conforman nuestros rasgos culturales y parte de nuestra identidad nacional. Por tal motivo, se defiende aún más el regreso de una de las principales evidencias culturales aún conservadas, que describen nuestras raíces en un proceso de consolidación cultural.

Entonces, dejando a un lado las supuestas barreras tecnológicas para la restauración y conservación del objeto, y teniendo en cuenta las propuestas de los investigadores mexicanos para atender las diversas problemáticas en cuanto a la preservación del objeto, se deja entrever, que en realidad el impedimento por el cual no se puede repatriar, no es por una cuestión de conservación, sino más que nada por una cuestión de tintes políticos.

Finalmente, durante toda nuestra historia como mexicanos, hemos sido objetivo de las transgresiones y el expolio del patrimonio cultural por parte de coleccionistas privados y museos europeos. La pregunta y el meollo del asunto concerniente a la repatriación del Quetzalapanecáyotl de Moctezuma, no debería de ser algo sujeto a duda, sino más bien una certeza, pues la permanencia de este objeto en suelo europeo sólo denota una extracción y da evidencia de la violación al patrimonio cultural y nacional de todos los mexicanos. . Referencias

Haag, S., De María, A., Rivero L., Feest C. (2012). El Penacho del México Antiguo. INAH. ZFK Publishers. Austria, Viena. pp. 5 - 28.

Maler, Teobert. (1879). “Un vêtement royal de l’ancien Méxique”. La Nature: Revue des sciences et de leurs applications aux arts et à l’industrie 7(1). Pp. 207- 208.

Moreno, M. y Ruth M. (2019) “El penacho de Moctezuma”. Arqueología Mexicana. Núm. 159. pp. 62-66.