86 minute read

Si tu éprouves des difficultés, reporte-toi aux Ressources de base

Tu identifies des intentions et des structures

1 Tu compares des textes sur la base de leur intention dominante

Consulte les Ressources de base : « Intentions ». Ensuite, lis les textes ci-dessous en centrant ton attention sur l’intention de leurs auteurs.

Ressources de base, Intentions de communication, p. 64

Document 1

1

5

10

15

20

Corps

L’araignée possède huit pattes. 25 Son corps n’est composé que de deux parties : le céphalothorax, qui est issu de la fusion de la tête et du thorax, et l’abdomen. Ce dernier porte les filières, des organes produisant la soie. Les deux parties sont reliées par un fin pédoncule. À l’extrémité du céphalothorax, l’on trouve les pédipalpes, qui sont les organes sensoriels de détection et de manipulation des proies, ainsi que les chélicères qui peuvent prendre la forme 30 de crochets ou de pinces et qui servent à immobiliser les proies. L’araignée possède généralement huit yeux simples, mais certaines espèces en ont moins, voire aucun. La partie ventrale 35 du céphalothorax porte quatre paires de pattes locomotrices articulées, équipées de poils et d’épines. Habitat 40

Reproduction L’araignée est ovipare. Régime alimentaire L’araignée a adopté des méthodes de chasse qui varient en fonction de l’espèce. Elle peut chasser à l’affut avec ou sans toile, ou à l’approche. Lorsque sa proie est engluée ou capturée, l’araignée lui injecte du venin pour l’immobiliser, et des sucs digestifs pour accélérer la liquéfaction des chairs. Le Éditions VAN IN liquide obtenu est aspiré par le jabot. Les victimes de l’araignée sont majoritairement des insectes et des crustacés tels que les cloportes, mais les plus grandes espèces se nourrissent de petits mammifères, voire d’oiseaux.

L’araignée occupe quasiment tous les biotopes sur l’ensemble des continents de la planète, à l’exception de la zone antarctique, des très hautes altitudes et des océans.

45

50

55

60

Araignées dangereuses

• La veuve noire (Latrodectus mactans), que l’on trouve aux États-

Unis et au Mexique, sécrète un venin quinze fois plus virulent que celui du serpent à sonnette. Les cas de décès sont néanmoins rares et ne touchent que les personnes fragiles.

• La recluse brune (Loxosceles reclusa), que l’on rencontre dans quelques

États du sud des États-Unis et au

Mexique, est également appelée araignée violoniste. Son venin provoque la nécrose des tissus touchés, de grosses infections et une guérison difficile laissant de vilaines cicatrices sur la peau.

• La mygale ornementale saphire (Poecilotheria metallica) est endémique de l’État de l’Andhra

Pradesh en Inde. Arboricole, c’est une araignée connue pour être très venimeuse. Sa morsure peut entrainer des douleurs musculaires, des nausées et de la fièvre.

D’après Futura Planète. En ligne https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/zoologie-araignee-13159/ (consulté le 27/12/2020).Éditions VAN IN

1

5

10

15

20

25

La première réaction devant cet animal velu et tentaculaire, qui pour beaucoup s’apparente à une vision d’horreur, est de se saisir du premier objet venu (comme une pantoufle) pour l’écraser sans sommation. Très mauvaise idée… Quelques arguments pour vous en convaincre… Les araignées révèlent la propreté de votre intérieur

30

35

Mais à quoi servent les araignées ? Cette question que peuvent se poser les arachnophobes a une réponse très concrète : à maintenir l’équilibre écologique. Rien que ça ! Eh oui, les araignées jouent un rôle essentiel dans la nature, comme toutes les espèces animales. Les araignées sont de gros prédateurs puisqu’elles capturent et mangent 400 à 800 millions de tonnes d’insectes par an, dont certains sont vecteurs de maladies ou nuisibles pour les plantations. En effet, les araignées mangent chaque jour l’équivalent de leur poids en insectes. Ainsi, elles jouent un rôle d’insecticide naturel nécessaire à la biodiversité. Sans elles, le monde serait envahi par les insectes. De plus, elles protègent nos maisons de l’invasion de mouches, de moustiques, de cafards ou encore de puces.

C’est bien connu, avoir des araignées chez soi est signe d’un intérieur sain et propre. En effet, elles fuient les lieux trop chauds et humides et préfèrent s’installer dans des endroits aérés et peu pollués. Elles ont le sens du confort, en somme ! De plus, les insectes et les acariens sont tenus à distance grâce à elles. Les araignées sont inoffensives pour l’être humain Tuer une araignée est, comme nous l’avons dit plus haut, un réflexe pour certains. Pourtant, ces petites bêtes qui nous provoquent de telles sueurs froides sont victimes d’une réputation injustifiée. En effet, elles n’agressent l’être humain que si elles se sentent menacées. De plus, même si elles sont toutes venimeuses, il n’existe aucune espèce d’araignée dangereuse dans nos régions. Enfin, sur les 45 000 espèces recensées, elles sont seulement une quinzaine, dans certaines contrées lointaines, à pouvoir provoquer des réactions néfastes. 40 45 50 Éditions VAN IN

D’après Futura Maison. En ligne https://www.futura-sciences.com/maison/ questions-reponses/batiment-araignees-maison-ne-fautil-pas-tuer-7217/ et Animalaxy. En ligne https://animalaxy.fr/voici-ne-fauttuer-araignees-maison/ (consultés le 27/12/2020).

1. Réponds aux questions ci-dessous dans le tableau qui leur fait suite.

a) Quel est le thème de chacun des textes ? Réponds par un GN. b) Quel en est le propos ? Que dit-on de ce thème ? c) Quelle est l’intention de l’auteur de chacun de ces textes ?

Thème documenT 1 documenT 2

propos

inTenTion

2. Sur cette base, titre chacun de ces textes.

3. 4. Partage tes réponses avec la classe. Voici deux schémas incomplets. a) Attribue son schéma à chaque texte. b) Complète-les. c) Pour ce faire, qu’est-ce qui peut t’aider ? Explique. Éditions VAN IN d) Si tu le juges nécessaire, consulte les Ressources de base.

Ressources de base, Informer, p. 69 Convaincre, p. 65

Schéma 2 Éditions VAN IN

2 Tu compares deux textes informatifs pour identifier leur structure

Lis le texte ci-dessous en vue de le comparer à ceux de l’exercice 1.

Document 3

1

5

10

Pourquoi sommes-nous si nombreux à redouter les araignées ?

15

Cette phobie qui porte un nom très savant – l’arachnophobie – est extrêmement répandue. Comment peut-on l’expliquer ?

Il n’est pas très facile de déterminer les raisons de cette phobie. Pour certains scientifiques, la peur des araignées est inscrite dans nos gènes : nos ancêtres savaient qu’il ne fallait pas s’en approcher car leur morsure pouvait être fatale.

À cette raison, s’en ajoute une autre. La phobie serait associée à un

1. Quels sont les point(s) commun(s) et différence(s) entre ce texte et ceux de l’exercice précédent ? Pour répondre :

a) envisage le thème, le propos et l’intention ; b) complète les phrases suivantes. – Le texte 3 est aux textes 1 et 2 par son

évènement traumatisant, comme le fait d’avoir été mordu par cet animal. On a gardé de cette expérience un très mauvais souvenir et on ne peut plus voir une araignée sans paniquer. Dans notre culture − et c’est 20 encore une cause possible − dans les films, les récits… l’araignée est souvent présentée comme un animal terrifiant, repoussant et dangereux. Et nous sommes contaminés par cette image très négative. Enfin, de nombreux adultes arachnophobes transmettent cette phobie aux enfants qu’ils côtoient. On peut parler de transmission parentale. © Van In 25 Éditions VAN IN .

– Le texte 3 est différent du texte 2 par son et

par son

– Le texte 3 est au texte 1 par son

2. Les textes 1 et 3 informent les lecteurs sur l’araignée.

a) Quel est celui qui décrit cet animal, qui en donne les différentes caractéristiques ?

b) Quel est celui qui fournit une explication, qui donne les causes d’un phénomène ?

Précise ta réponse.

c) Combien d’éléments d’explication comporte-t-il ? Justifie ta réponse en surlignant les fragments du texte qui t’ont permis de répondre.

3. Voici un autre texte informatif à structure explicative. Lis-le en centrant ton attention sur la question à laquelle il répond.

Document 4 Très souvent, dans la vie, à l’école ou pendant nos loisirs, nous sommes face à des personnes dont nous ne connaissons pas grand-chose, voire rien du tout ! Comment pouvonsnous en savoir plus sur elles et mieux adapter notre communication ? Tout simplement en observant leur communication paraverbale et non verbale. La communication paraverbale et non verbale, ce sont les informations que nous transmettons sans aucun mot, ou en plus de ce que nous disons. C’est tout ce que nous communiquons par notre voix et notre corps. Selon les spécialistes de la communication, lorsque nous parlons avec autrui, les mots ne transmettent que 7 % des informations réellement échangées. La voix en transmet 38 %.

1 Quant à notre visage et notre corps, ils en transmettent 55 %. En regardant le visage d’une personne, nous en apprenons 5 beaucoup. Si nous l’observons bien, nous pouvons évaluer la sincérité d’un sourire. Un froncement des sourcils peut exprimer la désapprobation ou l’incompréhension. Le rougissement 10 révèle la timidité ou la gêne. Les yeux, que l’on appelle parfois les fenêtres de l’âme, en disent beaucoup, eux aussi… Par exemple, quand les gens rencontrent des personnes ou 15 des choses qu’ils aiment, le taux de clignement des yeux augmente et les pupilles se dilatent. En revanche, quand ils se trouvent face à quelqu’un qu’ils détestent ou à qui ils en veulent, 20 ils ont parfois des yeux… révolvers !

25 30 Éditions VAN IN 35 40

45

50

55

60

Quand, pendant une conversation, un des interlocuteurs jette un (ou des) regard(s) à sa montre, pas de doute : il a envie d’y mettre fin ou il s’ennuie beaucoup… Les gestes sont également très parlants !

Notre posture est, elle aussi, très révélatrice. Ainsi, gigoter sur sa chaise ou balancer les jambes indique presque toujours un état d’anxiété et être avachi témoigne au minimum d’un manque de respect.

Quant à la communication paraverbale, elle est liée à la voix, son volume, son ton…

Un ami pourrait vous demander comment vous allez, et vous pourriez répondre « Je vais bien », mais la façon dont vous diriez ces mots pourrait révéler une quantité énorme de ce que vous ressentez vraiment. Une

voix froide pourrait suggérer que vous n’allez pas bien, mais que vous ne souhaitez pas en discuter. Un 65 ton de voix vif et joyeux révèlerait, au contraire, que vous vous portez bien. Un ton sombre et déprimé indiquerait que vous êtes mal et que votre ami devrait peut-être s’informer 70 davantage. Inutile d’expliquer ce que peut indiquer le volume de la voix : crier et murmurer n’expriment pas la même chose, c’est évident. 75 Comme vous pouvez le voir, une analyse rapide de la communication verbale et non verbale d’un individu peut nous apprendre énormément sur lui et son état d’esprit. © Van In a) Titre ce texte en utilisant une phrase interrogative. b) Partage ta réponse avec la classe. Éditions VAN IN

Séquence 1 3 Tu schématises un texte explicatif

Lis le texte ci-dessous en centrant ton attention sur son organisation.

Document 5

1

5

10

15

20

L’aérodromophobie, vous connaissez ? Il s’agit de la phobie de l’avion et elle touche une personne sur trois. Pourquoi une telle frayeur alors qu’il s’agit de l’un des moyens de transport les plus sûrs au monde ? Parce que l’être humain n’est pas fait pour voler

L’être humain, contrairement aux oiseaux, ne dispose pas d’ailes, mais bien de bras et de jambes. Il est donc, par nature, empêché de se déplacer dans les airs. La peur en avion vient d’abord de ce sentiment de ne pas se mouvoir dans un espace approprié à notre corps : la terre ferme.

Parce que toute catastrophe aérienne est spectaculaire

Nous sommes tous sensibles aux images spectaculaires. L’image d’un crash aérien est tellement choquante qu’elle suffit à marquer notre mémoire de manière indélébile et à alimenter la peur de celui qui monte en avion.

Parce que le moindre accident y est presque toujours fatal

En avion, le passager est entièrement dépendant de l’objet technique qui l’entoure et il se trouve totalement 25 démuni en cas d’incident. Ici, pas de bord de route où s’arrêter, ni de canot de sauvetage dans lequel sauter. Aucune fuite possible. La peur procède de cette représentation mentale : incident technique, perte rapide d’altitude et choc mortel au sol. Parce que la peur de tomber dans le vide est une angoisse ancestrale Nos lointains ancêtres vivaient dans les arbres. La chute était leur phobie. On ne peut refouler cette peur primitive. En avion, le passager soucieux est moins fasciné par la beauté des nuages que par le vertige de la hauteur, l’appel du gouffre. Ni les anxiolytiques ni les alcools servis par l’hôtesse de l’air ne permettent aux plus fragiles de surmonter l’angoisse d’une descente verticale accélérée, brutalement interrompue par la terre. 30 35 40 Éditions VAN IN

© Van In

2. Prouve qu’il s’agit d’un texte informatif explicatif.

3. Combien d’éléments d’explication comporte-t-il ?

4. Sur quoi t’es-tu basé(e) pour répondre ?

5. Ci-dessous, un schéma qui correspond à la structure explicative.

Complète-le.

6. Si tu éprouves des difficultés, interroge la classe.

7. Confronte tes réponses à celles de tes condisciples.

On a le sentiment de L’être humain n’est pas ne pas se mouvoir fait pour voler (il n’a pas d’ailes). Pas de bord de route où s’arrêter ni de canot de sauvetage dans un espace adapté à notre corps. L’image d’un accident aérien marque notre mémoire de manière indélébile. Aucune fuite possible Peur primitive Éditions VAN IN

8. La relation entre les éléments d’une même ligne du tableau est une relation de cause à conséquence. Prouve-le :

a) en verbalisant les trois dernières lignes ; b) en t’inspirant de l’exemple ci-après.

1 Nous avons peur en avion parce qu’on a le sentiment que ce n’est pas un moyen adapté à notre corps. En effet, l’être humain n’est pas fait pour voler. L’être humain n’est pas fait pour voler. En avion, il a donc le sentiment de ne pas se mouvoir dans un espace approprié à son corps. C’est pourquoi il a peur de prendre l’avion.

9. Propose tes réponses à la classe. 10. Tu connais deux structures possibles du texte informatif : la structure descriptive et la structure explicative. Sachant cela, énonce ce qu’il convient de faire lorsqu’on a à lire : a) un texte informatif descriptif ; b) un texte informatif explicatif. 1) Les textes se distinguent entre eux par leur intention dominante. 2) Les textes informatifs peuvent avoir une structure descriptive ou une structure explicative. a) Les textes descriptifs informent sur un objet, une personne ou un TU FAIS LE POINTÉditions VAN IN phénomène en envisageant de celui-ci. C’est pourquoi, lorsqu’on lit ou écoute un tel texte, on est attentif aux différents aspects envisagés.

Objet

Aspect 1 Aspect 3

Aspect 2

b) Les textes explicatifs fournissent une explication à un phénomène, un comportement, un évènement… Ils répondent généralement à la question

« pourquoi ? » et parfois à la question « comment ? »

Pourquoi ? Parce que

Parce que

c) Pour lire ou écouter efficacement un tel texte, on adopte la stratégie suivante : − on identifie la question à laquelle le texte répond ; − on centre son attention sur les différents éléments d’explication qui sont fournis. Dans les deux cas, on s’aide des organisateurs textuels : titre, intertitres, chapeau, paragraphes… Activité 2 Tu actives ce que tu sais de la relation cause-conséquence 1 Tu rappelles les notions de cause et de conséquence 1. Qu’appelle-t-on une cause ? Éditions VAN IN

2. Qu’appelle-t-on une conséquence ? 3. Laquelle de la cause ou de la conséquence se produit avant l’autre ? 4. Le mot « explication » est-il, selon toi, un synonyme du mot « cause » ou du mot « conséquence » ?

6. Si tu éprouves des difficultés, reporte-toi aux Ressources de base.

Ressources de base, Relation cause-conséquence, p. 84

2 Tu identifies les causes et les conséquences

Lis le texte ci-dessous en centrant ton attention sur les relations de cause à conséquence.

1

5

10

15

20

Vieillir au Japon aujourd’hui

Dans le Japon d’autrefois, le fils ainé d’une famille héritait de tous les biens et devait s’occuper de ses vieux parents, aidé de son épouse. Celle-ci abandonnait donc sa propre famille pour devenir membre de celle de son mari et prendre soin de ses beaux-parents. Le Japon est devenu un pays hypermoderne, c’est pourquoi cette coutume très ancestrale n’y a plus cours aujourd’hui. Comme les deux époux travaillent et vivent dans des logements très exigus, il n’y a plus de place pour les vieux parents dans la vie des Japonais citadins modernes.

En conséquence, les personnes âgées actuelles ne bénéficient plus de la solidarité familiale. De plus, leurs retraites sont si faibles qu’elles ne leur permettent pas de vivre dignement. Et au Japon, on ne demande pas d’aide, car cela est très mal vu.

Comment survivre ? Souvent, la seule solution que les personnes âgées trouvent consiste à se faire mettre en prison après un vol à l’étalage. La loi nipponne est particulièrement sévère pour ce genre de délit. En effet, voler de la nourriture est passible de deux ans de prison. Dans les prisons pour femmes japonaises, 20 % des détenues ont plus de 65 ans, et 90 % de celles-ci sont là pour vol à l’étalage. Un magazine américain donne des exemples de délits de personnes incarcérées : Madame F., 89 ans, récidiviste. A volé du riz, des fraises et des médicaments pour le rhume. Madame O., 78 ans, première condamnation. A volé des boissons énergétiques, du café, du thé, une 25 30 35 40 Éditions VAN IN boulette de riz et une mangue. Pourquoi les vieux Japonais cherchent-ils à se faire incarcérer ?

45

50 Parce qu’en prison, ils ont chaud, ils sont nourris et soignés, ils rencontrent du monde, alors qu’au-dehors leur vie est très difficile.

Étant donné l’importance de ce phénomène, le gouvernement japonais est en train de construire des prisons adaptées aux personnes âgées où le personnel pénitentiaire fait office d’infirmier plus qu’autre chose.

D’après Giroud, N. (2019). Quand la prison remplace la maison de retraite au Japon. Papiers d’arpèges. En ligne https://nicole-giroud.fr/prison-remplacemaison-retraite-japon-5508.

1. Entoure tous les connecteurs qui annoncent une cause.

2. Souligne tous les connecteurs qui annoncent une conséquence.

3. Sélectionne quatre relations de cause à conséquence et note-les sous la forme

A B dans le tableau ci-dessous.

1.

2.

3.

4.

Éditions VAN IN

4. Partage tes réponses avec la classe.

Voici un récit. Lis-le en centrant ton attention sur les relations de cause à conséquence qu’il contient.

Le mendiant et le pot de farine

1

5

10

15

En Inde, il y a très très longtemps, un pauvre remplit un pot avec la farine qu’il avait reçue en aumône. Il suspendit ce pot au-dessus de son lit et, l’œil constamment fixé sur l’objet, il se mit à rêver…

Il y a souvent des famines, je pourrai vendre ma farine à un bon prix. J’en retirerai de l’argent et je pourrai acheter un couple de chèvres. Les chèvres faisant des petits tous les six mois, j’aurai très vite un troupeau. Je pourrai les vendre, ce qui me permettra d’acheter des vaches. Les vaches me donneront des veaux que je vendrai aussi et je pourrai acheter des chevaux… Je serai riche. Je pourrai prétendre épouser une fille très jolie et qui m’apportera une belle dot. Nous nous aimerons. Nous aurons un fils que nous appellerons Somasarman. Quand il aura quelques années, il voudra venir 1. Répartis les fragments soulignés dans le tableau ci-dessous selon qu'ils expriment une cause ou une conséquence. sur mes genoux. Il s’échappera des bras de sa mère et passera près des sabots des chevaux. Inquiet pour mon fils, je crierai à sa mère : « Mais fais attention ! Prends ton enfant ! Attrape-le ! » Occupée aux travaux du ménage, elle ne m’entendra pas. Alors, je me lèverai et je lui donnerai un coup de pied ! Le pauvre homme, égaré dans ses rêveries, lança un vif coup de pied. Le pot se brisa. Toute la farine se répandit sur lui. Extrait de carrière, J.-C. (1998). Le cercle des menteurs. Paris : Plon.Éditions VAN IN

1.

causes conséquences

2.

4.

5.

6.

7.

4 2. Choisis trois lignes du tableau et réécris-les : a) en utilisant un connecteur qui explicitera la relation entre les fragments de chaque ligne ; b) en veillant à varier ces connecteurs. Tu apprivoises de nouveaux motsÉditions VAN IN 1. Consulte un dictionnaire et recherches-y cinq synonymes du mot « cause ».

Ressources de base, Sens des mots / Synonymes, p. 47

2. Selon toi, le mot « prétexte » peut-il exprimer une cause ?

a) Explique en te basant sur le sens de ce mot.

b) Prouve ta réponse en l’utilisant dans une phrase.

3. 4. Selon toi, le mot « faute » peut-il indiquer une cause ? a) Explique. b) Prouve ta réponse en l’utilisant dans une phrase. Selon toi, peut-on dire : « Zoé a perdu la course grâce à sa blessure » ? Explique.Éditions VAN IN

5. Transforme la phrase ci-dessous en utilisant « parce que » à la place de « faute de ».

La Commune n’a pas pu rénover la piscine faute d’argent.

6. Partage tes réponses avec la classe.

provoquer – susciTer – avoir pour oriGine – occasionner – enGendrer – découler de – produire – causer – résulTer de – enTrainer – favoriser – Générer – s’expliquer par – expliquer – êTre dû à

a) Recopie dans la première colonne du tableau ci-dessous ceux qui indiquent que ce qui les suit est une cause. b) Recopie dans la deuxième colonne du tableau ci-dessous ceux qui indiquent que ce qui les suit est une conséquence. c) Au besoin, consulte un dictionnaire.

verbes qui inTroduisenT une cause verbes qui inTroduisenT une conséquence

engendrer

d) e) Choisis cinq verbes et invente cinq phrases. Un exemple t’est fourni. Exemple : La misère engendre le désespoir. Éditions VAN IN

Séquence 1 Activité 3

Tu schématises un texte explicatif

Tu écoutes un texte explicatif en vue de compléter un schéma

Visionne la capsule suivante en vue de compléter le schéma explicatif ci-dessous. Tu auras droit à deux écoutes.

As-tu réussi à compléter le schéma ?Éditions VAN IN a) Si oui, comment t’y es-tu pris(e) ?

b) Si non, pourquoi n’y es-tu pas arrivé(e) ? Coche les raisons qui t’en ont empêché(e). Tu n’étais pas suffisamment concentré(e). Tu t’es laissé distraire par les images, la voix… Tu ne savais pas exactement à quoi être attentif(ve). Tu n’as pas bien compris de quoi on parlait.

Pour écouter un texte ou visionner une capsule de manière efficace : 1) Tu commences par prendre connaissance de la tâche demandée à l’issue de l’écoute (questionnaire, schéma à compléter, vérification d’une information…). 2) Tu orientes ton écoute en fonction de cette tâche. Tu repères et notes ce qui te permettra de l’effectuer. 3) Tu t’efforces de rester bien concentré(e) pendant cette écoute. 4) S’il s’agit d’une vidéo, tu es aussi attentif(ve) aux images, qui sont une aide pour la compréhension et la mémorisation. TU FAIS LE POINTÉditions VAN IN

Activité 4

Tu textualises

1 Tu organises un texte explicatif

1. Ci-après, une série de phrases qui, remises dans le bon ordre, constituent un texte explicatif.

Séquence 1

1) Lorsque nous avons froid, en effet, de minuscules muscles dits « arrecteurs » (ou horripilateurs) situés sous notre peau se contractent. 2) La chair de poule survient en cas de froid. 3) Dans ces circonstances, on doit montrer à l’autre que l’on peut être redoutable. 4) Pourquoi avons-nous la chair de poule ? 5) Leurs nombreux poils dressés donnaient sans doute à nos ancêtres une apparence effrayante. 6) Ce phénomène permettait de conserver la chaleur corporelle. 7) Cette apparence était de nature à repousser les agresseurs et/ou à impressionner ceux contre qui ils se fâchaient. 8) Cette contraction redresse les poils et fait apparaitre une petite bosse. 9) À l’époque où les humains étaient beaucoup plus poilus qu’aujourd’hui, les poils dressés emprisonnaient une couche d’air isolante près de la peau. 10) La chair de poule survient aussi quand on a peur ou qu’on est en colère.

D’après Futura Santé. 2. a) Retrouves-y la phrase titre et surligne-la. b) Remets les autres phrases dans le bon ordre. Recopie le texte obtenu en le segmentant correctement en paragraphes. En ligne https://www.futura-sciences.com/sante/questions-reponses/corps-humain-t-on-chair-poule-201/ (consulté le 28/12/2020).Éditions VAN IN

4. Quelles sont les raisons qui provoquent la chair de poule ?

5. Quelles conséquences ce phénomène provoque-t-il ?

6. Partage tes réponses avec la classe.

2 Tu textualises un schéma

Parmi les récits de fiction, il existe une catégorie très spécifique : les contes étiologiques, appelés aussi les « contes du pourquoi ».

1. Lis le conte étiologique ci-dessous en centrant ton attention sur son (ses) intention(s).

Sur la grande montagne, il y avait un pin magnifique. Et ce pin faisait des fruits tout aussi magnifiques, de belles et grosses pommes de pin, savoureuses à souhait. Un jour, attiré par la bonne odeur des pignons, un singe vint élire domicile tout en haut de ce pin. Et il mena au sommet de l’arbre une vraie vie de nabab, nourri comme un prince. Mais ce singe était un grossier personnage. Souvent, il ne dévorait les pommes de pin qu’à moitié et jetait négligemment le reste en bas de l’arbre. Le pin avait beau le réprimander pour ce gaspillage, le singe n’en faisait qu’à sa tête. Aussi le pin décida de se venger. Une après-midi où le singe s’était endormi sur la fourche d’une branche, l’arbre sécréta sous ses fesses une grande quantité de résine bien collante. Lorsque le singe voulut se lever, il se retrouva prisonnier à la branche. Alors, il força, força tant et si bien que sa peau se décolla. Voilà pourquoi les singes ont désormais les fesses rouges et sans poils. Ce n’est pas joli Pourquoi le singe a-t-il les fesses rouges ?Éditions VAN IN du tout. Et ma foi, c’est bien fait pour eux !

D’après un conte chinois piquemal, M. (2006). 20 contes des pourquoi. Toulouse : Éditions Sedrap.

2. Quelle(s) intention(s) est (sont) rencontrée(s) par ce conte ?

a) Coche la (les) bonne(s) réponse(s) dans la liste ci-dessous. convaincre informer en répondant à une interrogation plaire, amuser enjoindre b) Confronte ta réponse à celles de tes condisciples.

3. « Étiologique » est un mot savant qui vient du grec « aitiologia » qui signifie

« recherche des causes ». Sur cette base et sur celle du récit que tu viens de lire, donne la particularité du conte étiologique.

4. Ci-dessous, le schéma d’un texte explicatif (que l’on ne te fournit pas) qui vise à expliquer l’invention des contes étiologiques.

Prends connaissance du schéma en essayant de le textualiser mentalement.

5. Voici un exemple de textualisation du schéma. Lis-le.

Pourquoi invention des contes étiologiques ?

Les premiers hommes, incapables d’expliquer les phénomènes naturels incompréhensibles pour eux (ex. phases de la lune, cycle des saisons)

Aucune connaissance scientifique Aucun instrument scientifique d’observation Pourquoi les humains ont-ils inventé les contes étiologiques ? Les premiers hommes ont inventé ces contes parce qu’ils étaient incapables d’expliquer les phénomènes naturels auxquels ils assistaient, comme les phases de la lune ou le cycle des saisons. En effet, d’une part ils n’avaient aucune connaissance scientifique et, d’autre part ils ne disposaient Éditions VAN IN d’aucun instrument d’observation.

a) Sur cette base, qu’attend-on de toi quand on te demande de « textualiser » ?

6. Textualise le schéma ci-dessous.

Pourquoi pas de Kinder Surprise aux États-Unis ? Fait divers

7. Propose ton texte à la classe.

Interdits depuis 1938 Une personne s’est étouffée à cause de la surprise.

Voici un schéma explicatif répondant à la question : « Pourquoi certains enfants sont-ils privés d’école ? » Rédige un texte explicatif correspondant à ce schéma. Tâche finale

Pauvreté des familles

Nécessité de faire travailler les enfants (champs, mines…) contre un salaire misérableÉditions VAN IN

Pourquoi certains enfants sont-ils privés d’école ? Insécurité

Catastrophes naturelles Guerres / routes peu sures

Enfants traumatisés et destruction des écoles par les tremblements de terre, les tsunamis, les inondations

Discrimination Exclusion du système scolaire des enfants jugés différents (réfugiés, handicapés)

Au cours de cette séquence, tu as probablement rencontré des mots ou des expressions qui ne te sont pas familiers. Ils se trouvent soit dans les récits, soit dans les questionnaires ou dans les encadrés. 1. Sélectionnes-en au moins deux. 2. Recopie-les dans ton dico perso qui se trouve à la fin de ton livre-cahier B. 3. Compose pour chacun(e) un énoncé d’une ou deux phrases qui aide à le (la) comprendre. 4. Soumets-les à ton (ta) voisin(e). 5. Au besoin, aidez-vous pour les améliorer. 6. Proposez ces énoncés à votre professeur(e). 7. Voici deux exemples de ce qui est demandé. TU CONSTRUIS TON DICO PERSOÉditions VAN IN a) Par ouï-dire – Je note cette expression à la lettre « P » du dico perso. – « Tout ce que je sais de Pairi Daiza, je le sais par ouï-dire. En effet, je ne l’ai jamais visité, mais des amis m’en ont beaucoup parlé. » b) Inférer – Je note ce mot à la lettre « I » du dico perso. – « L’histoire ne dit pas que le héros meurt à la fin, mais j’ai pu l’inférer, car la dernière image du film est celle d’une tombe. »

Séquence 2

À ne pas prendre au pied de la lettre

Une langue, ça sert à communiquer, bien sûr ! Mais le français, comme d’autres, se prête aussi à toutes sortes de fantaisies… Écrire un poème à partir d’une expression toute faite 1. Distinguer sens propre et sens figuré 2. Présenter oralement à la classe des expressions toutes faites • Lire un texte informatif • Sélectionner les informations utiles Éditions VAN IN • Prendre la parole 3. Lire et observer des poèmes en vue de les imiter

Séquence 2 Activité 1

Tu définis sens propre et sens figuré

1 Tu distingues sens propre et sens figuré

Ci-dessous, des illustrations apparemment fantaisistes qui représentent des expressions courantes. À toi de découvrir ces expressions et d’en donner la signification.

A. B. Éditions VAN IN

C. D.

expression sens de l’expression

A.

Séquence 2

B.

C.

D.

2. Partage tes réponses avec la classe.

3. 4. 5. Beaucoup de mots de la langue ont un sens propre et un sens figuré. a) Par exemple, le mot « cœur » au sens propre désigne l’organe. Son cœur est malade : il devra être opéré très vite. b) Ce même mot, au sens figuré, désigne le centre de quelque chose. Au cœur de la forêt se cache une clairière merveilleuse. Sur la base de ce qui précède, donne deux autres exemples. Il en va des expressions dites « toutes faites » comme des mots. Prouve-le en te référant aux réponses fournies plus haut.Éditions VAN IN

2 Tu repères l’utilisation de mots au sens propre ou au sens figuré

Dans les phrases ci-dessous, des mots ou des expressions ont été soulignés.

a) Note à côté de chacun s’ils sont utilisés au sens propre (SP) ou au sens figuré (SF). b) Si nécessaire, utilise un dictionnaire. c) Tu seras capable d’expliquer tes réponses oralement.

1. Ce matin, Roméo n’est pas dans son assiette.

2. La nuit dernière, il faisait un froid de canard.

3. Il est pourtant resté des heures la tête en l’air pour apercevoir

Juliette à son balcon.

4. La pleine lune éclairait la scène.

5. Son cœur battait à tout rompre…

6. Sa belle n’est jamais apparue : elle était en train de dévorer un livre consacré au coup de foudre.

7. Si elle avait su… Roméo, pour elle, était prêt à décrocher la lune !

8. Son livre fini, Juliette est tombée dans les bras de Morphée.

9. Quant à Roméo, il est rentré au nid et n’a pas fermé l’œil de la nuit.

10. C’est pour cela que ce matin, il a le nez bouché et des poches sous les yeux.

3 1. Tu utilises des mots au sens figuré Voici une série de mots. Choisis-en trois. Pour chacun : a) invente une phrase dans laquelle il sera utilisé au sens propre ; b) trouve une expression dans laquelle il est utilisé au sens figuré. c) Tu es libre de t’aider du dictionnaire. lanGue – main – denT – sanG – monTaGne – cheveu Éditions VAN IN

2. Propose tes réponses à la classe.

Ton (Ta) professeur(e) va te confier une expression toute faite. Il t’appartient :

a) de la prendre au pied de la lettre ; b) de la mimer pour la faire découvrir à la classe ; c) d’en révéler le sens à tous.

TU FAIS LE POINT

Bon nombre de mots français possèdent un sens propre et un (des) sens figuré(s). 1) Le sens propre, c’est le sens habituel. C’est lui qui est mentionné en premier lieu dans le dictionnaire.

2) Le sens figuré est imagé. Dans le dictionnaire, il est généralement précédé de l’abréviation « fig. ». 3) Exemples : « être inondé » signifie, au sens propre, « être recouvert d’eau ». Le barrage a cédé et le village a été inondé. Au sens figuré, « être inondé » signifie « recevoir en très / trop grande quantité ». Cet enfant est inondé de cadeaux. Cette expression est imagée : on imagine un enfant recouvert, submergé par des cadeaux. Une expression toute faite est un groupe de mots qui expriment de façon imagée une idée, un sentiment, un comportement… Pour la comprendre, il faut la prendre en bloc. Exemple : L’expression « se tourner les pouces » ne signifie pas faire un mouvement circulaire avec les doigts, mais ne rien faire.Éditions VAN IN

Séquence 2 Activité 2

Tu expliques des expressions toutes faites à la classe

1 Tu observes un exemple de performance attendue

Afin d’être bien au clair avec ce que l’on attend de toi, observe l’explication fournie par Samy, un élève de deuxième année.

1. Connais-tu l’expression « jeter de la poudre aux yeux » ?

a) Si oui, que signifie-t-elle ?

b) Si non, formule une hypothèse sur son sens. 2. Lis le texte ci-dessous en t’assurant que tu le comprends bien. Texte A Jeter de la poudre aux yeux : éblouir / s’imposer par de fausses apparences En 776 avant Jésus-Christ, en Grèce, ont lieu les premiers Jeux olympiques de l’histoire. Pendant six jours, tous les conflits sont interrompus afin de permettre aux athlètes des différentes cités grecques – uniquement des hommes ! – de s’affronter à Olympie. C’est l’épreuve emblématique de la course à pied qui serait à l’origine de l’expression « jeter de la poudre aux yeux ». L’athlète qui part en tête est quasi assuré d’être vainqueur. Pourquoi ? Parce que dans sa course, il soulève avec ses pieds la poussière (la poudre) de la piste et aveugle ainsi ceux qui le suivent. Ses rivaux, handicapés par cette poussière, n’ont pratiquement plus aucune chance de le dépasser… Il n’est peut-être pas le meilleur, mais c’est lui qui remporte la victoire ! Cette victoire est trompeuse, puisqu’elle revient non pas au plus fort, mais à celui qui a jeté la poudre aux yeux de ses rivaux. Éditions VAN IN

Texte B

Jeter de la poudre aux yeux

L’expression « jeter de la poudre aux yeux » signifie s’imposer par de fausses apparences. Son origine, ce sont les Jeux olympiques de la Grèce antique, plus particulièrement l’épreuve de la course à pied. Le coureur qui prenait la tête de la course empêchait ses concurrents de le rattraper. En effet, il les aveuglait avec la poussière qu’il soulevait. Il gagnait même s’il n’était pas le plus fort.

Samy, élève de 2e A

a) Quel est le point commun aux deux textes ? b) Quelle est la différence la plus manifeste ? c) Surligne dans le premier texte les informations que tu retrouves dans le second. 2 1. 2. 3. d) Coche dans la liste ci-dessous les quatre questions auxquelles elles répondent. e) À côté de chaque réponse retenue, indique par un numéro l’ordre dans lequel le second texte répond à ces questions. Où est-elle apparue ? De quand date-t-elle ? Que signifie-t-elle ? Pourquoi l’a-t-on conservée jusqu’à aujourd’hui ? Quel est l’évènement à la base de cette expression ? Tu présentes une expression stéréotypée à la classe Constituez des groupes de quatre. Prenez connaissance de l’expression que vous confiera votre professeur(e). Lisez attentivement le texte qui l’accompagne et répondez aux questions Éditions VAN IN

ci-dessous.

a) Que signifie cette expression ? b) Où est-elle apparue ? c) De quand date-t-elle ? d) Quel est l’évènement qui est à sa base ?

5. Si votre professeur(e) vous le demande, vous lirez ce texte à la classe.

6. Lors de chaque exposé, vous complèterez le tableau ci-dessous.

1

2

3

4

5

expression siGnificaTion Éditions VAN IN

6

Tu observes des poèmes en vue de les imiter

Tu observes un poème

Certains poètes, qui aiment jouer avec le langage, exploitent les expressions stéréotypées afin d’amuser leurs lecteurs…

1. Lis le poème ci-dessous et repères-y l’expression stéréotypée.

La lessive

Chaque semaine, mes parents, Cinq tantes, dix oncles, vingt nièces, Cent cousins, des petits, des grands, Se pressent dans la même pièce. Dans la machine, ils introduisent Mille corsages et chemises, Cent mille slips et pyjamas, Un million de paires de draps Nylon, dentelle ou guenilles, Chaque semaine nous avons Cette habitude : nous lavons Notre linge sale en famille. charpenTreau, J. (2014). Poèmes pour peigner la girafe. Vanves : Gautier-Languereau. Éditions VAN IN

3. Cette expression est souvent précédée de « Il faut… »

a) Si tu n’en connais pas le sens, émets l’une ou l’autre hypothèse. b) Partage-la avec la classe. c) Sous le contrôle de ton (ta) professeur(e), copie sa signification.

4. Dans le poème de Charpentreau, cette expression est-elle utilisée au sens propre ou sens figuré ?

5. Prouve ta réponse en répondant aux questions suivantes.

a) Quelle partie de l’expression est développée dans la première strophe ? 6. b) Et dans la suite du poème ? Montre que la manière dont le poète développe les différents éléments de l’expression est humoristique.Éditions VAN IN

Au cirque

Au grand cirque de l’Univers, On voit sauter des trapézistes, Des clowns, des jongleurs, des artistes S’envoler à travers les airs.

L’écuyère sur ses chevaux Passe du noir au brun, au blanc, Le funambule, sans élan, Droit sur son fil, saute là-haut.

Tout saute à s’en rompre le crâne Les lions sur des tambours dorés, Les tigres sur des tabourets… Moi, je saute du coq à l’âne.

8. 9. Recopie l’expression toutes faite. Que signifie-t-elle ? a) Si tu n’en connais pas le sens, émets l’une ou l’autre hypothèse. b) Partage-la avec la classe. c) Sous le contrôle de ton (ta) professeur(e), copie sa signification. charpenTreau, J. (2014). Poèmes pour peigner la girafe. Vanves : Gautier-Languereau.Éditions VAN IN

10. Dans le poème, cette expression est-elle utilisée au sens propre ou sens figuré ?

11. Comment l’auteur a-t-il procédé pour créer son texte ?

a) Quel cadre a-t-il choisi ?

c) Quels personnages y a-t-il intégrés ?

d) Que font ces personnages ?

e) Quel rapport leurs actions ont-elles avec le verbe de l’expression toute faite ?

12. Complète le texte ci-dessous. Tu n’es pas obligé(e) de faire des rimes. Dans la grande ferme de l’Univers, On voit sauter des S’envoler à travers les airs. sur ses chevaux Saute cheveux au vent , sans élan, Pour la rejoindre, saute À la ferme Éditions VAN IN ,

Tout saute à s’en rompre le crâne Les sur les , Les sur les

Moi, je saute du coq à l’âne.

D’après charpenTreau, J. (2014). Poèmes pour peigner la girafe. Vanves : Gautier-Languereau.

1. Choisis une des expressions toutes faites parmi celles-ci.

2. Écris un texte court (rimé ou non) d’au moins deux strophes de quatre vers.

3. La dernière ligne de ton texte sera constituée de l’expression toute faite que tu auras choisie.

1) Chercher la petite bête 2) Être dans la lune 3) Tomber dans le panneau 4) Faire la grasse matinée 5) Dévorer un livre

Éditions VAN IN

Éditions VAN IN

TU POURSUIS TON DICO PERSO

Au cours de cette séquence, tu as probablement rencontré des mots ou des expressions qui ne te sont pas familiers. Ils se trouvent soit dans les textes, soit dans les questionnaires ou dans les encadrés. Reporte-toi à la page 30 de ton livre-cahier A et procède comme indiqué.

Identifier et utiliser les phrases complexes

Bien maitriser sa langue est essentiel pour bien communiquer, qu’il s’agisse de produire ou de recevoir un message. Et cette maitrise passe par la compréhension du fonctionnement de cette langue et des ressources qu’elle offre à celui qui s’en sert… Activité liminaire Tu définis la notion de complexité 1. Lis les énoncés ci-dessous en centrant ton attention sur la signification des mots soulignés. 1) La crise provoquée par le coronavirus est une crise complexe. En effet, elle affecte la santé, la gestion des hôpitaux, les relations sociales et l’économie. 2) Notre cerveau est sans doute l’objet le plus complexe de l’univers : il comporte environ 100 milliards de neurones qui sont organisés et communiquent les uns avec les autres. 3) Dans les contes de fées, les personnages sont simples : ils sont bons ou méchants, beaux ou laids… Il n’y a chez eux aucune complexité. Ce n’est pas le cas dans la vie, où les personnes ont toujours plusieurs facettes, ce qui les rend complexes. Éditions VAN IN

2. D’après ces énoncés, qu’ont en commun la crise du coronavirus, le cerveau et les êtres humains ? Détaille ta réponse.

4. Ci-dessous deux images.

a) Laquelle illustre la notion de « complexe » ? b) Justifie ta réponse oralement.

Éditions VAN IN

5. Que signifie l’adjectif « complexe » ? Coche les réponses que tu estimes correctes.

enchevêtré bizarre emmêlé qui comporte plusieurs éléments combinés qui comporte plusieurs éléments

6. Comment expliques-tu que le second sens de « complexe » soit « compliqué » ?

Tu réactives tes connaissances

Tu rappelles la différence entre phrase simple et phrase complexe

Consulte les Ressources de base.

Ressources de base, Phrases simples et phrases complexes, p. 57

1. Qu’est-ce qui différencie une phrase simple d’une phrase complexe ?

2. Lis les phrases ci-dessous et indique à côté de chacune s’il s’agit d’une phrase simple (S) ou complexe (C).

1) 2) 3) 4) 5) phrases Le cerveau est un organe extrêmement complexe. Il faut absolument pouvoir distinguer les phrases simples de celles qui sont complexes. Le cerveau est un organe qui est loin d’être simple : il compte environ 100 milliards de neurones. Ne jugez pas trop vite les autres, car ils sont souvent plus complexes que vous ne le pensez. Pour les professeurs de mathématiques, tous les problèmes sont simples, alors que pour beaucoup d’élèves, ce sont de vrais casse-têtes. 3. Souligne dans chaque phrase ce qui t’a permis de répondre. 4. Partage tes réponses avec la classe.Éditions VAN IN s/c

Activité 2

Tu identifies les différentes jonctions dans les phrases complexes

1 Tu compares deux textes

Prends connaissance des deux textes ci-dessous en centrant ton attention sur leurs différences.

TexTe 1 TexTe 2

Le mot « merde » est vulgaire. Dans certaines circonstances, il peut être employé sans aucune intention grossière.

L’habitude de dire « merde » pour se souhaiter bonne chance apparait au 19e siècle. Elle vient du monde du théâtre. Les comédiens sont généralement très superstitieux. Ils refusent catégoriquement de se dire « bonne chance ». Cette expression, selon eux, porte malheur.

Dans les coulisses, on commence alors à s’encourager avec le fameux « merde » ! D’où vient-il ? Le public se rend au spectacle en calèche. Les parkings n’existent pas. Les véhicules stationnent devant l’entrée des théâtres. Les chevaux y font leurs besoins. La quantité de crottin dépend du nombre de spectateurs. Ces derniers marchent dans ces déjections… Ils en souillent le sol de la salle. Ce sol est souvent très répugnant. Les comédiens sont ravis. Le spectacle est un succès.

Le mot « merde » est vulgaire, mais dans certaines circonstances, il peut être employé sans aucune intention grossière. L’habitude de dire « merde » pour se souhaiter bonne chance apparait au 19e siècle. Elle vient du monde du théâtre où les comédiens, qui sont très superstitieux, refusent catégoriquement de se dire « bonne chance ». En effet, cette expression, selon eux, porte malheur. Dans les coulisses, on commence alors à s’encourager avec le fameux « merde » ! D’où vient-il ? Comme le public se rend au spectacle en calèche et que les parkings n’existent pas, les véhicules stationnent devant l’entrée des théâtres. Les chevaux y font leurs besoins. Plus il y a de crottin, plus il y a de spectateurs. Mais ces derniers marchent dans ces déjections… si bien qu’ils en souillent le sol de la salle. Ce sol est donc souvent très répugnant. Éditions VAN IN Les comédiens sont ravis : le spectacle est un succès.

D’après Jonas, A. et peTiT, A. (2019). Comment allez-vous ? Les expressions populaires expliquées par l’histoire. Paris : Éditions de La Martinière.

beraud, J. (circa 1880). Scène sur les Champs Elysées. Huile sur toile. Collection privée.

2. Pour le prouver, compare les paires d’énoncés ci-dessous.

1) Dans le premier texte, on n’a que des phrases simples tandis que, dans le second, il y a de nombreuses phrases complexes. 2) Dans le premier texte, les relations entre les phrases ne sont pas exprimées explicitement tandis qu’elles le sont dans le second.

Paire 1 A Les parkings n’existent pas. Les véhicules stationnent devant l’entrée des théâtres. B Comme les parkings n’existent pas, les véhicules stationnent devant l’entrée des théâtres.

a) Quelle relation y a-t-il entre « les véhicules stationnent devant l’entrée des théâtres » et ce qui précède ?

b) Lequel de ces deux énoncés explicite, indique clairement cette relation ?

c) Au moyen de quel mot ?

a) Quelle relation y a-t-il entre « le spectacle est un succès » et ce qui précède ?

b) Lequel de ces deux énoncés explicite cette relation ?

c) Au moyen de quoi ?

a) Quelle relation y a-t-il entre « dans certaines circonstances, il peut être employé sans aucune intention grossière » et ce qui précède ?

Paire 2 A Les comédiens sont ravis. Le spectacle est un succès. B Les comédiens sont ravis : le spectacle est un succès.Éditions VAN IN Paire 3 A Le mot « merde » est vulgaire. Dans certaines circonstances, il peut être employé sans aucune intention grossière. B Le mot « merde » est vulgaire, mais dans certaines circonstances, il peut être employé sans aucune intention grossière.

c) Au moyen de quel mot ?

3. Sur cette base, quelle est l’utilité de recourir à des phrases complexes ?

2 Tu identifies la juxtaposition et la coordination

Regarde la capsule consacrée à deux jonctions dans la phrase complexe. Tu devras ensuite manifester que tu l’as bien comprise en répondant aux questions ci-dessous.

1. Nomme les deux jonctions dont il est question dans cette capsule.

2. Qu’est-ce qui les distingue ?

3. Qu’entend-on par « proposition indépendante » ?

4. Voici une phrase complexe.

Dans la Rome antique, le père de famille pouvait mettre son enfant à mort et avait le droit de le vendre comme esclave.Éditions VAN IN

b) Prouve ta réponse.

c) Transforme-la en deux phrases simples.

d) Que constates-tu ?

e) Comment l’expliques-tu ?

5. 6. Quelles relations de sens entre deux propositions peut exprimer le double point ? Illustre ta réponse par une phrase que tu inventeras. Voici une série de phrases complexes constituées de propositions coordonnées. a) Surligne le marqueur de coordination.Éditions VAN IN b) Nomme la relation qu’il explicite en choisissant dans la liste ci-dessous.

cause – conséquence – opposiTion – addiTion – choix

Ressources de base, Les marqueurs de coordination, p. 44

Aujourd’hui, aller chez le dentiste semble une chose bien naturelle, mais autrefois, c’était loin d’être le cas. Jusqu’au 19e siècle, la science dentaire reste inconnue et la seule solution, en cas de douleur, consiste en l’arrachage de la dent. L’opération est exécutée par des barbiers munis de tenailles (!), sans anesthésie (!) et elle se déroule sur les marchés. À cette époque, on souffre le martyr en gardant sa dent malade ou on souffre mille morts en se la faisant extraire. Les arracheurs de dents doivent évidemment rassurer leurs patients potentiels, ils les baratinent donc en promettant une intervention indolore. Il leur faut masquer les hurlements de leurs clients, c’est pourquoi ils font appel à des musiciens ayant pour consigne de jouer le plus fort possible… L’expression « mentir comme un arracheur de dents » (dire de gros mensonges) est très ancienne, mais on l’utilise encore aujourd’hui. 3 Tu observes le mécanisme de l’enchâssement Consulte les Ressources de base. (Circa 1860). Un arracheur de dents itinérant se produisant sur une scène. Huile sur toile. 19,2 x 24,4 cm. Éditions VAN IN

Ressources de base, Enchâssement, p. 58

1. Lis les phrases ci-dessous.

1) La plupart des enfants deviennent méchants parce qu’on les a ridiculisés. 2) L’enfant se surpassera si on lui a manifesté de la confiance. 3) Les contes enseignent que le bien l’emportera toujours sur le mal. 4) Qu’un adulte s’agenouille pour aider un enfant est une preuve de grandeur et non de faiblesse.

2. Essaie de transformer chacune d’elles en deux phrases simples.

a) Que constates-tu ?

b) Comment l’expliques-tu ?

3. Ces phrases sont composées de deux propositions. L’une est appelée

« principale » (P1) et l’autre « enchâssée » (P2).

a) Dans chacune de ces phrases, surligne la proposition principale. b) Selon toi, pourquoi l’appelle-t-on ainsi ?

4 1) 2) 3) c) Souligne la proposition enchâssée. d) Pourquoi l'appelle-t-on ainsi ? e) Tu seras capable de justifier tes choix oralement. Tu distingues les pronoms relatifs des conjonctions de subordination 1. Voici une série de phrases complexes. Entoure les marqueurs d’enchâssement. L’enfant qui reçoit exclusivement des critiques apprendra à critiquer. L’enfant à qui l’on demande pardon apprendra à s’excuser. L’enfant dont on s’occupe avec bienveillance sera lui-même bienveillant. Éditions VAN IN 4) On ne devrait jamais faire à un enfant une promesse que l’on n’a pas les moyens de tenir. 5) On ne devrait jamais révéler à un enfant que le Père Noël n’existe pas.

2. Dans quatre de ces phrases, le marqueur d’enchâssement est un pronom relatif.

a) Lesquelles ? b) Rappelle les deux caractéristiques des pronoms relatifs.

Ressources de base, Pronoms relatifs, p. 34

d) Prouve que dans la cinquième phrase, le marqueur n’est pas un pronom relatif.

Ressources de base, Classes de mots, p. 12

TU FAIS LE POINT

1) Deux propositions peuvent être reliées par enchâssement. Dans ce cas, la proposition enchâssée (P2) ne peut fonctionner seule ; elle est insérée dans la proposition principale (P1). Exemple : La plupart des enfants deviennent méchants parce qu’on les a ridiculisés. La plupart des enfants deviennent méchants. Parce qu’on les a ridiculisés. 2) La jonction entre la P2 et la P1 peut se faire grâce à un des marqueurs d’enchâssement suivants : les pronoms relatifs et les conjonctions de subordination. Exemple : On ne devrait jamais faire à un enfant une promesse que l’on n’a pas les moyens de tenir. pronom relatif On ne devrait jamais révéler à un enfant que le Père Noël n’existe pas. conjonction de subordination Comment les distinguer ? Éditions VAN IN Le pronom relatif, contrairement à la conjonction de subordination : – a un antécédent, c’est-à-dire qu’il remplace un mot ou un groupe de mots ; – a une fonction dans la proposition enchâssée.

Exemple :

On ne devrait jamais faire à un enfant une promesse que l’on n’a pas les moyens de tenir. « que » a pour antécédent « une promesse ». la fonction de « que » dans la P2 est CDV « tenir ».

La preuve ? On n’a pas les moyens de tenir une promesse.

Tu observes et utilises les propositions relatives

1 Tu identifies la fonction des propositions enchâssées relatives

Consulte les Ressources de base.

Ressources de base, Propositions enchâssées relatives, p. 58

1. Considère les phrases ci-dessous.

1) Un couple, qui vit dans le centre de l’Angleterre, a trouvé, dans un sac poubelle, un vrai trésor de jouets Star Wars, d’une valeur de 400000 livres sterling1 . 2) 3) 4) 5) a) Sur la base des phrases 1 et 5, prouve que la fonction du pronom relatif « qui » est celle de sujet du verbe de la proposition enchâssée. Leur fils y a découvert des figurines dont l’emballage était toujours intact. Le commissaire-priseur que la famille a contacté a mis cette collection en vente. Certains collectionneurs ont consacré des sommes folles pour acquérir ces figurines dont ils rêvaient. Leçon : les sacs poubelles qui jonchent nos trottoirs recèlent parfois des trésors. Éditions VAN IN b) Sur la base de la troisième phrase, prouve que la fonction du pronom relatif « que » est celle de CDV de la proposition enchâssée.

2. Considère la deuxième phrase.

a) Elle peut être décomposée comme suit :

Le fils a découvert des figurines. L’emballage des figurines était toujours intact. b) Quelle est la fonction du groupe surligné ?

c) Dans la phrase complexe, quelle forme le pronom relatif prend-il pour remplir cette fonction ?

3. Fais le même travail pour la phrase 4.

4. Rédige la conclusion de tes observations dans l’encadré ci-dessous.

2 Tu utilises correctement les pronoms relatifs 1. Lis les séries de phrases ci-dessous. 2. Transforme-les en phrases complexes dont les P2 seront des propositions enchâssées relatives. Le plus souvent, le pronom relatif « dont » remplit deux fonctions dans la relative : 1) Exemple 2) Exemple Éditions VAN IN 1) La ville de Shimla en Inde compte 130 000 macaques.

Les 130 000 macaques volent ou détruisent les récoltes dans les champs.

2) Ces destructions ne sont pas les seules calamités. Ils provoquent des calamités.

3) Ces singes se délectent des déchets de burgers ou de pizzas.

L’appétit des singes est vorace.

Les touristes abandonnent les déchets de burgers ou de pizzas.

4) La ville a amélioré le système de collecte des ordures.

La ville a compliqué la tâche des singes.

5) Une touriste déplore la destruction de ses lunettes.

Les macaques se sont emparés des lunettes.

6) Les singes commettent des agressions. 7) 8) 9) Les agressions se multiplient. Pour les autorités, la solution consiste à stériliser les singes. Cette solution serait la plus efficace. Mais les singes s’habituent aux tactiques pour les attraper. Chacun connait l’intelligence des singes. Ils ne se laissent pas tenter par les bananes ou le pain. Les vétérinaires se servent de bananes ou de pain pour les appâter. Éditions VAN IN

ALERTE ORTHOGRAPHE

Accorder un verbe dont le sujet est le pronom relatif « qui »

Il est des erreurs orthographiques que l’on commet souvent et qui pourraient pourtant être facilement évitées si on prenait le temps de réfléchir. L’accord du verbe avec le pronom relatif « qui » est très simple et cependant…

1. Observe les formes verbales soulignées dans les phrases reproduites dans la première colonne ci-dessous.

2. À quelles personnes sont ces formes ? Réponds dans la seconde colonne.

3. Indique par une flèche le(s) mot(s) qui justifie(nt) l’accord de ces verbes.

4. Comment appelle-t-on ce(s) mot(s) ?

phrases personnes des formes verbales 1) 2) 3) Un bouc arrogant s’adressa à une vipère cornue couchée sous un arbre : « De quoi vis-tu, toi qui es toujours couchée au même endroit ? – Je vis de ce qui passe à ma portée et surtout de patience. (Massa Makan diabaTé) Les choses ne changent pas, c’est nous qui changeons. Le monde est dangereux à vivre ! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de tous ceux qui regardent et laissent faire. (Albert einsTein) Éditions VAN IN

5. Sur la base de tes observations, note ce qu’il faut faire pour accorder correctement un verbe dont le sujet est le pronom relatif « qui ».

6. Complète les textes ci-après en conjuguant correctement les formes verbales. Tu seras capable de justifier tes réponses oralement.

Texte 2

7. Transforme le titre du livre d’Albert Jacquard en imaginant qu’il s’adresse à plusieurs arrière-petits-enfants.

Conte de fée

Il était un grand nombre de fois Un homme qui (aimer, indicatif imparfait) une femme

Il était un grand nombre de fois Une femme qui (aimer, indicatif imparfait) un homme Il était un grand nombre de fois Une femme et un homme Qui n’(aimer, indicatif imparfait) pas celui et celle qui les (aimer, indicatif imparfait)

Il était une fois Une seule fois peut-être Une femme et un homme qui (s’aimer, indicatif imparfait)

desnos, R. (1975. Éd. posthume). Destinées arbitraires. Paris : Gallimard. Albert Jacquard (1925-2013) était un biologiste, généticien et ingénieur français. Il est très connu pour ses compétences scientifiques, mais plus encore grâce à ses engagements pour un monde meilleur. Il a, en effet, milité pour de nombreuses causes, comme la lutte contre le racisme, le droit au logement pour tous et l’écologie. Dans son livre À toi qui n’es pas encore né(e), il s’adresse à son arrière-petit-enfant… Tu t’éloignes peu à peu de l’enfance. Jusqu’à présent, tu as surtout laissé les événements te porter, comme un voilier qui (se contenter, indicatif présent) de filer vent arrière. Maintenant tu entres dans la zone des turbulences, des tempêtes. Il va falloir choisir toi-même ton cap, et parfois naviguer vent debout. […] Garde-toi d’imaginer que ton influence est négligeable. Tu n’es qu’un des huit milliards d’humains qui, d’après les prévisions actuelles, (peupler, indicatif futur) la planète en 2025 ; mais, comme chacun d’eux, tu comptes pour Éditions VAN IN un. Ni moins que les personnages qui (occuper, indicatif présent) le devant de la scène et que l’on dit puissants, ni plus que les malheureux qui (être, indicatif présent) apparemment sur la touche et que l’on dit exclus. Ta présence pèse du même poids que celle des présidents et des clochards.

Jacquard, A. (2000). À toi qui n’es pas encore né(e). Paris : Calmann-Levy.

Activité 4

Tu observes et utilises les propositions enchâssées autres que relatives

1 Tu identifies les fonctions des propositions enchâssées autres que relatives

Lis le texte qui figure dans la première colonne du tableau ci-dessous, en vue de le comparer à celui de la troisième colonne.

1. Quelle est la grande différence entre ces deux textes ?

2. Quelle est la fonction des groupes surlignés dans le texte 1 ?

a) Réponds dans la deuxième colonne. b) Si tu le juges nécessaire, consulte les Ressources de base : « Fonctions ». Ressources de base, Les principales fonctions dans la phrase simple, p. 5 TexTe 1 foncTions TexTe 2 Le covoiturage exclusivement réservé aux humains (1) appartient à l’histoire ancienne… Au cours d’une étape familiale dans une auberge proche de Lyon (2), le chat Elliot en profite pour se faire la belle en toute discrétion. Au moment de reprendre la route des vacances, la mère entend… un grand silence (3). Tous partent alors à la recherche de l’animal. La disparition d’Elliot (4) devient rapidement une évidence. Et repartir sans son petit compagnon n’était vraiment pas le projet de cette famille (5). Les pleurs des enfants et les reproches de la mère rythment la fin du trajet. (1) (2) (3) (4) (5)

Que les humains soient les seuls à covoiturer appartient à l’histoire ancienne… Alors qu’une famille fait étape dans une auberge proche de Lyon, leur chat Elliot en profite pour se faire la belle en toute discrétion. Au moment de reprendre la route des vacances, la mère constate Éditions VAN IN que l’animal ne répond pas à ses appels. Tous partent alors à sa recherche. Qu’Elliot s’est enfui devient rapidement une évidence. Et repartir sans son petit compagnon n’est vraiment pas ce qu’avait prévu cette famille. Les pleurs des enfants et les reproches de la mère rythment la fin du trajet.

Quelques jours plus tard à Annecy, l’aubergiste retrouve Elliot. L’animal se prélasse dans le jardin. L’homme avertit aussitôt ses maitres du retour du chat fugueur (6). C’est la délivrance ! Mais vu la distance de 400 kilomètres à parcourir (7), il est impossible d’aller récupérer l’animal. Malgré les supplications des enfants (8), le père ne cède pas. Sa maitresse crée alors un profil au nom d’Elliot sur l’application de covoiturage Blablacar afin de trouver de l’aide et de récupérer son compagnon à quatre pattes (9). L’annonce ne passe pas inaperçue… Le lendemain, un conducteur accepte de prendre en charge ce passager pas comme les autres. Le chauffeur a visiblement apprécié l’expérience vu son bon commentaire sur l’application : «Compagnie sympathique et discrète, voyage impec» (10). (6) (7) (8) (9) (10)

Quelques jours plus tard à Annecy, l’aubergiste retrouve Elliot qui se prélasse dans le jardin. L’homme avertit aussitôt ses maitres que le chat fugueur est sain et sauf. C’est la délivrance ! Mais comme ils se trouvent à plus de 400 kilomètres de là, il est impossible d’aller récupérer l’animal. Bien que les enfants le supplient, le père ne cède pas. Sa maitresse crée alors un profil au nom d’Elliot sur l’application de covoiturage Blablacar afin qu’un voyageur l’aide et lui permette 3. 4. de récupérer son compagnon à quatre pattes. L’annonce ne passe pas inaperçue… Le lendemain, un conducteur accepte de prendre en charge ce passager pas comme les autres. Le chauffeur a visiblement apprécié l’expérience puisqu’il a laissé un bon commentaire sur l’application : «Compagnie sympathique et discrète, voyage impec». Identifie mentalement la fonction des P2 soulignées dans le texte 2. Que constates-tu ? Éditions VAN IN

5. Confronte tes réponses à celles de tes condisciples. 6. Rédige la conclusion de tes observations dans l’encadré ci-dessous.

Interlude 1 2 Tu construis des phrases complexes par enchâssement

1. Voici une série de phrases simples.

a) Lis-les. b) Transforme-les en phrases complexes par le mécanisme d’enchâssement. c) Les fragments soulignés seront exprimés par les propositions enchâssées (P2). d) Veille à conserver le sens exprimé par les phrases simples. e) Confronte tes réponses à celles de tes condisciples.

1) Lors d’une promenade au zoo de Zurich, un visiteur a vu un spectacle effrayant : un tigre en train d’attaquer une gardienne. 2) Malgré l’intervention d’une équipe de gardiens, l’employée a succombé à ses blessures. 3) L’employée a succombé à ses blessures à cause de leur nombre et surtout de leur gravité. 4) Après l’accident, on a décidé l’isolement de la tigresse Irina dans un local séparé. 5) On s’est aussi interrogé sur les raisons de ce coup de folie du tigre. 6) Les tigres et les lions souffrent de leur enfermement dans des espaces trop petits. 7) C’est sans doute l’explication de ce dramatique accident. 8) La nécessité de multiplier les mesures de sécurité à l’avenir est une évidence.

Éditions VAN IN

Voici une série de phrases simples.

1. Lis-les.

1) Un garçon voulait flatter une jeune fille. 2) Au Moyen Âge, en France, ce garçon faisait à cette jeune fille de petits compliments appelés « fleurettes ». 3) L’expression « conter fleurettes » exprimait l’attitude du garçon envers la jeune fille. 4) Les Anglais sont venus en France pour faire la guerre. 5) Ils ont adopté cette expression. 6) Ils en ont fait « to flirt ». 7) Les êtres humains n’arrêtent pas de voyager. 2. À partir de ces phrases, rédige un texte. a) Tu veilleras à l’intelligibilité de ta production : – en construisant des phrases complexes ; – en variant les mécanismes de jonctions ; – en la titrant ; 8) Ils sont en contact avec des langues étrangères. 9) Des mots de ces langues étrangères leur sont inconnus. 10) Certains mots leur semblent utiles ou amusants. 11) Ils empruntent ces mots. 12) Les Français ont apprécié « to flirt ». 13) Ils ont à leur tour emprunté « to flirt ». 14) En français, ce verbe est devenu « flirter ». 15) Le verbe « flirter » signifie « séduire », « draguer en douceur ». Éditions VAN IN – en la segmentant correctement.

3. Fais évaluer ton texte par ton voisin ou ta voisine afin qu’il ou elle vérifie :

a) la présence de phrases complexes ; b) l’explicitation de certaines relations entre les propositions.

4. Effectue les améliorations que tu estimes nécessaires.

Au cours de cet interlude, tu as probablement rencontré des mots ou des expressions qui ne te sont pas familiers. Ils se trouvent soit dans les textes, soit dans les questionnaires ou dans les encadrés. Reporte-toi à la page 30 de ton livre-cahier A et procède comme indiqué. TU POURSUIS TON DICO PERSO Éditions VAN IN

Remettre en question

Répondre à un questionnaire de lecture

Tout au long de ton parcours scolaire, dans toutes les disciplines, mais en particulier au cours de français, on te soumet des questionnaires de lecture, afin de vérifier que tu comprends bien ce que tu lis. Pour t’acquitter au mieux de cette tâche, il faut non seulement manifester ta compréhension, mais aussi fournir des réponses précises, complètes et bien formulées… Tout un art ! Activité 1 Tu évalues des réponses Répondre à un questionnaire de lecture 1. Évaluer et comparer des réponses pour définir les critères d’une « bonne » réponse : • exactitude • respect des consignes • enchainement à la question (anaphores / mots de liaison adéquats) • clarté / intelligibilité (explicitation des relations sémantiques / organisateurs de listes) 2. Répondre à un questionnaire en mettant en œuvre ce qui a été appris Éditions VAN IN

Tu évalues la production d’un élève

Lis le récit de la page suivante ainsi que les questions et les réponses qui l'accompagnent.

1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

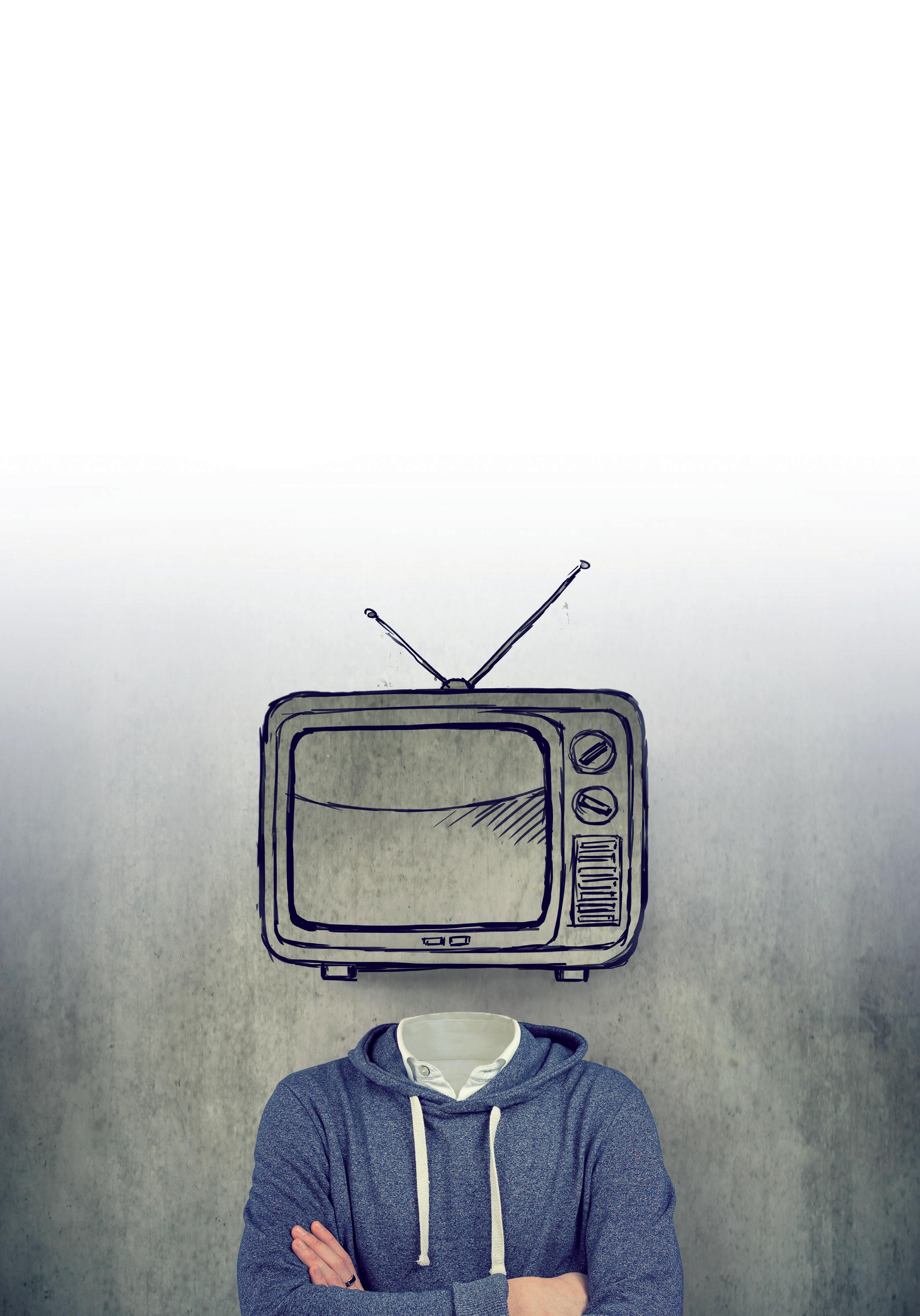

La vie de famille

50

Léon passait son temps à regarder la télévision. Sa mère et son père ne disaient rien car eux aussi, la mère à la cuisine et le père au salon, regardaient tout le temps la télévision.

Au petit déjeuner, la famille regardait la télévision.

À midi, la famille regardait la télévision.

Le soir, la famille regardait la télévision.

Plus, entre-temps, la mère qui restait travailler à la maison.

Plus le père la nuit car il dormait très peu.

Plus Léon dès qu’il rentrait de l’école, quand il goûtait, quand il faisait ses devoirs, et quand il avait fini ses devoirs.

Chez Léon, on se parlait très peu puisqu’on regardait tout le temps la télévision. Ce qui fait que le père et la mère de Léon connaissaient peu Léon. Ils savaient juste que c’était un garçon, le leur, et qu’il s’appelait Léon parce qu’ils l’avaient appelé ainsi quand il était né. Léon quant à lui savait que son père était son père et que sa mère était sa mère. C’était tout. Et c’était bien assez car, pour regarder la télévision, on n’a pas besoin d’en savoir plus.

Les rares moments où personne ne regardait la télévision, c’était quand elle était en panne, ou que l’électricité ne fonctionnait pas. Enfin, Léon, son père et sa mère regardaient tout de même l’écran vide et noir, l’écran sur lequel il n’y avait rien, mais ils étaient tout désemparés. Heureusement, ces moments où la télévision devenait comme morte étaient rares. Sinon, chez Léon, on aurait fait une dépression.

Chez Léon, on changeait fréquemment de télévision. On en achetait tous les six mois une plus grosse, parce que tous les six mois, dans les magasins, les télévisions grossissaient. Ce qui tombait bien parce

que chez Léon, on grossissait aussi. C’est incroyable comme ça fait grossir de regarder la télévision. « Ça doit être les ondes, ils l’ont dit à la télévision ! » disaient le père et la mère de Léon. Léon, sa mère et son père regardaient tout à la télévision. Toutes 55 les chaînes de toutes les télévisions. D’ailleurs, toutes les chaînes arrivaient chez Léon et sa maison ressemblait, avec toutes ses paraboles qui bouchaient la vue de chaque fenêtre, à un énorme 60 champignon. Chez Léon, on ne partait jamais en vacances, ni même se promener. On ne faisait pas de sport non plus, on n’allait pas au cinéma, ni au musée, ni aux 65 spectacles. On ne faisait rien de tout cela, parce que c’était fatigant, et puis parce qu’on n’avait pas assez d’argent, parce que, mine de rien, la télévision, ça coûte du pognon. Lorsque, à chaque fin de trimestre, Léon rapportait son bulletin, il y était toujours écrit la même phrase : « Léon est con parce qu’il regarde trop la télévision ! » Le père, la mère et Léon lisaient la phrase avec des yeux ronds, debout dans la cuisine, devant le grand écran panoramique de la toute nouvelle télévision à peine sortie de son carton. Le père et la mère haussaient les épaules, ne s’offusquaient même pas du gros mot, car de toute façon, à la télévision, les gros mots sont légion, et le père, après s’être gratté le front, finissait par dire à Léon : « C’est ton instituteur le con, si la télévision rendait con, ça se saurait, car ta mère et moi, 70 75 80 85 Éditions VAN IN à ce compte-là, on serait les rois des cons ! » 90 Léon faisait oui de la tête : un papa et une maman, ça a toujours raison. claudel, P. (2006). Le Monde sans les enfants et autres histoires. Paris : Stock.

1. Lis les réponses de Mélissa.

a) Évalue-les en tenant compte des trois critères ci-dessous. – Mélissa a-t-elle fait ce qu’on lui demandait ? (+, -, ±) – Ses réponses sont-elles justes ? (+, -, ±) – Ses réponses sont-elles bien formulées ? (+, -, ±) b) Tu seras capable de justifier tes évaluations. c) Partage-les avec tes condisciples.

copie de mélissa respecT de la consiGne JusTesse de la réponse

1. Cite les personnages de cette nouvelle.

Léon et ses parents

2. Dans quel cadre spatiotemporel se déroule cette histoire ?

Aujourd’hui 3. 4. 5. Ce récit présente la télévision comme une véritable addiction. a) Donne un synonyme du mot « addiction ». « addiction » signifie qu’on est très fort dépendant de quelque chose. b) Donnes-en trois preuves. Ils regardent tout le temps la télévision et quand l’écran est vide, ils regardent quand même. Cite les conséquences de cette addiction. Ses parents ne le connaissent pas si bien qu’ils ne font jamais rien ensemble. De plus, comme il n’a aucune culture, il travaille mal à l’école. Caractérise le professeur de Léon à l’aide de deux adjectifs qualificatifs. Il a compris pourquoi Léon ne travaille pas bien (télévision) mais il parle mal.Éditions VAN IN

formulaTion de la réponse

6. Les énoncés ci-dessous sont-ils conformes ou non conformes à ce que tu as lu ? a) Si tu les juges conformes, prouve ta réponse. b) Si tu les juges non conformes, rectifie-les.

respecT de la consiGne JusTesse de la réponse formulaTion de la réponse

Énoncé 1

Ce récit est caricatural, autrement dit il exagère certains comportements ou certaines situations. Des gens qui regardent une télé en panne, ça n’existe pas.

Énoncé 2

Le titre de ce récit correspond bien à ce qui est raconté : Léon et ses parents forment une famille unie et aimante. Pas conforme.

Énoncé 3

L’auteur de ce récit, Philippe Claudel, estime que la télévision est un loisir à consommer sans modération. Puisqu’il raconte qu’une famille regarde tout le temps la télévision. 7. Quelle est ta réaction à cette lecture ? Et pourquoi réagis-tu ainsi ? Illustre ta réponse.

C’est drôle. C’est cool.

2. Le professeur a fourni les réponses à ses élèves pour qu’ils puissent s’améliorer.

copie de mélissa réponses du professeur 1. Cite les personnages de cette nouvelle. Léon et ses parents Léon et ses parents 2. Dans quel cadre spatiotemporel se déroule cette histoire ? Aujourd’hui Cette histoire se déroule chez nous et aujourd’hui. Éditions VAN IN

3. Ce récit présente la télévision comme une véritable addiction. a) Donne un synonyme du mot

« addiction ».

b) Donnes-en trois preuves. Ils regardent tout le temps la télévision, quand l’écran est vide, ils regardent quand même, ils en achètent une plus grosse tous les six mois Drogue / Dépendance

4. Cite les conséquences de cette addiction.

Ses parents ne le connaissent pas si bien qu’ils ne font jamais rien ensemble. De plus, comme il n’a aucune culture, il travaille mal à l’école. Cette addiction a cinq conséquences. A. Les parents de Léon ne connaissent pas leur fils. (vie familiale) B. Léon et ses parents grossissent. (santé) C. Ils dépensent beaucoup d’argent pour l’achat de nouveaux téléviseurs. (finances) D. Léon et ses parents ne voyagent pas, ne visitent rien, ne font pas de sport. (loisirs) E. Ils ne sont pas très malins. (intelligence)

5. Caractérise le professeur de Léon à l’aide de deux adjectifs qualificatifs.

6. Les énoncés ci-dessous sont-ils conformes ou non conformes à ce que tu as lu ? a) Si tu les juges conformes, prouve ta réponse. b) Si tu les juges non conformes, rectifie-les.

Énoncé 1

Ce récit est caricatural, autrement dit il exagère certains comportements ou certaines situations. Des gens qui regardent une télé en panne, ça n’existe pas.

Énoncé 2

Le titre de ce récit correspond bien à ce qui est raconté : Léon et ses parents forment une famille unie et aimante. Pas conforme.

Énoncé 3

L’auteur de ce récit, Philippe Claudel, estime que la télévision est un loisir à consommer sans modération. Puisqu’il raconte qu’une famille regarde tout le temps la télévision.

Énoncé conforme. Des gens qui regardent une télé en panne, ça n’existe pas. Énoncé non conforme. En effet, dans une famille unie et aimante, les parents et les enfants se parlent, se connaissent. Ce n’est pas le cas de la famille de Léon. L’énoncé est non conforme, puisque Philippe Claudel montre que l’excès de télévision rend Éditions VAN IN idiot. Ou Énoncé non conforme. L’auteur ne montre que les conséquences négatives de la télévision.

7. Quelle est ta réaction à cette lecture ? Et pourquoi réagis-tu ainsi ?

Illustre ta réponse.

C’est drôle. C’est cool. Exemple de réponse : J’ai bien aimé ce récit, car il est vraiment drôle. Par exemple, quand le père de Léon commente le bulletin de son fils, il dit « si la télévision rendait con, ça se saurait, car ta mère et moi, à ce compte-là, on serait les rois des cons ! »

réponse 1

Ce récit présente la télévision comme une véritable addiction. Donnes-en trois preuves. Ils regardent tout le temps la télévision, quand l’écran est vide, ils regardent quand même. 1. Les personnages regardent tout le temps la télévision. 2. Ils la regardent même quand elle est en panne. 3. Ils achètent une plus grosse télévision tous les six mois.

a) Pourquoi le professeur a-t-il préféré utiliser « les personnages » plutôt que « ils » ?

b) Le professeur a listé les preuves demandées. Quels sont les deux avantages de cette manière de faire ?

réponse 2 Cite les conséquences de cette addiction. Ses parents ne le connaissent pas si bien qu’ils ne font jamais rien ensemble. De plus, comme il n’a aucune culture, il travaille mal à l’école. Cette addiction a cinq conséquences. A. Les parents de Léon ne connaissent pas leur fils. (vie familiale) B. Léon et ses parents grossissent. (santé) C. Ils dépensent beaucoup d’argent pour l’achat de nouveaux téléviseurs. (finances) D. Léon et ses parents ne font jamais rien ensemble : ni Éditions VAN IN voyages, ni visites, ni sport. (loisirs) E. Ils ne sont pas très malins. (intelligence)

a) Selon toi, qu’est-ce qui fait que la réponse de Mélissa est incomplète ?

c) Montre que cette réponse est plus précise.

d) La première phrase de Mélissa est très maladroite. – « ses » est une anaphore. Montre qu’il est mal utilisé.

– « si bien que » est mal utilisé ici. Pourquoi ?

réponse 3 Caractérise le professeur de Léon à l’aide de deux adjectifs qualificatifs.Éditions VAN IN Il a compris pourquoi Léon ne travaille pas bien (télévision) mais il parle mal. Il est lucide et grossier.

a) Selon toi, la réponse de Mélissa est-elle correcte ? b) Explique.

Les énoncés ci-dessous sont-ils conformes ou non conformes à ce que tu as lu ? a) Si tu les juges conformes, prouve ta réponse. b) Si tu les juges non conformes, rectifie-les.

Énoncé 3

L’auteur de ce récit, Philippe Claudel, estime que la télévision est un loisir à consommer sans modération. Puisqu’il raconte qu’une famille regarde tout le temps la télévision. L’énoncé est non conforme, puisque Philippe Claudel montre que l’excès de télévision rend idiot. Ou Énoncé non conforme. L’auteur ne montre que les conséquences négatives de la télévision.

a) La réponse de Mélissa comporte une faute de syntaxe. Laquelle ?

Éditions VAN IN

b) La réponse de Mélissa est soit incomplète, soit révèle une incompréhension.

Explique.

c) Le professeur propose deux réponses possibles. – Montre que toutes les deux sont correctes.

– Selon toi, quelle est la meilleure ? Pourquoi ?

réponse 5 Quelle est ta réaction à cette lecture ? Et pourquoi réagis-tu ainsi ? Illustre ta réponse. C’est drôle. C’est cool.

Exemple de réponse : J’ai bien aimé ce récit, car il est vraiment drôle. Par exemple, quand le père de Léon commente le bulletin de son fils, il dit « si la télévision rendait con, ça se saurait, car ta Éditions VAN IN mère et moi, à ce compte-là, on serait les rois des cons ! »

a) « C’est cool » est problématique. – Pour quelle raison cette expression n’est-elle pas la bienvenue ici ?

– Cette expression oblige le professeur à faire une inférence. Laquelle ?

c) Montre que la réponse du professeur les contient tous.

d) Selon toi, pourquoi le professeur a-t-il rédigé l’exemple de réponse à la première personne du singulier ?

e) La réponse du professeur explique et illustre la réaction. Au moyen de quoi ?