6 minute read

Optimierung der Weichgewebsregeneration

Von allogenen CAD/CAM-Knochenblocktransplantaten mit Platelet-Rich Fibrin (PRF).

Im Zuge implantatprothetischer Rehabilitationen wird bei Vorliegen einer reduzierten bukko-oralen Alveolarkammbreite bzw. auch der (in geringem Maße) -höhe eine vorangehende knöcherne, latero-vertikale Augmentation durchgeführt, um eine erfolgreiche ossäre Verankerung des Implantats wie auch ein ansprechendes ästhetisches Ergebnis nach abgeschlossener prothetischer Versorgung anzustreben (siehe Abb. 1–8). Hierfür stehen verschiedene augmentative Operationstechniken zur Verfügung, wobei die autologe Blockaugmentation bislang am häufigsten angewandt wird. Obwohl autologe Knochenblöcke nach wie vor als „Goldstandard“ gelten, kommen allogene, personalisierte, CAD/CAM-gefräste Knochenblöcke aufgrund ihrer hohen Passgenauigkeit vermehrt bei 3D-komplexen Knochendefekten zum Einsatz. Gewonnen werden allogene Knochenblöcke vor allem aus Femurköpfen (nach sorgfältigster Spender:innen-Auswahl und Aufbereitung) von Patient:innen, welche eine Hüft-Endoprothese benötigen. Diese Blöcke werden mithilfe des zuvor durchgeführten DVTs/CTs dem Defekt kongruent (3D-CAD) digital geplant und anschließend maschinell (3D-CAM) gefräst. Im Zuge des Eingriffs entfällt so der Vorgang der Blockentnahme, was wiederum zu einer deutlichen Verkürzung der OP-Dauer führt und in einer ausgeprägten Verminderung postoperativer Beschwerden und möglicher Komplikationsquellen resultiert. Da der allogene Block dem Empfängerbett bereits (je nach Bildqualität) optimal angepasst ist, entfällt im Vergleich zur

Advertisement

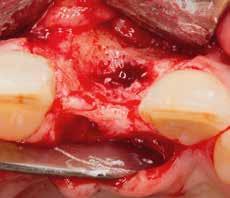

Abb. 1: Intraoperative Ansicht des komplexen Defektes 21 nach Entfernung eines Wurzelspitzen-resezierten Zahnes nach Monaten

Abb. 3: Fixierung des kongruenten, allogenen Knochenblocks mit einer Osteosyntheseschraube stabilisiert

autologen Blockaugmentation meist eine zeitintensive Adaptierung des Augmentates an das Empfängerbett. Postoperativ konnte im Rahmen lateraler Augmentationen mittels allogener Knochenblocktransplantate allerdings eine deutlich höhere Rate an Wundheilungsstörungen/Komplikationen – vor allem Schleimhautdehiszenzen – beobachtet

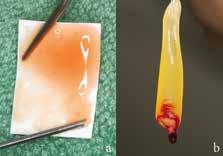

Abb. 2: CAD/CAM: 3D-geplanter, Patient:innen-individualisierter Knochenblock (allogen)

Abb. 4a–4b: „Biologisierung“ einer Kollagenmembran mit der flüssigen Phase des PRFs (a), auf den Block aufgelagert (a) und die viskösprämembranöse Phase (b) des PRFs nach Abtrennen des überschüssigen Blutkoagulums vor dem Pressvorgang

werden. Für ein komplikationsloses Einheilen des Knochenblocks ist eine suffiziente Wundheilung des umgebenden Weichgewebes notwendig.

Ziel der laufenden klinischen Observanzuntersuchung ist eine Optimierung durch Verwendung des aus Eigenblut gewonnenen „Platelet-Rich Fibrin“ (PRF). Dabei werden der Patientin oder

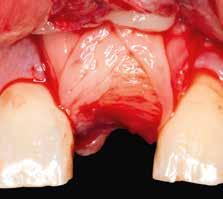

Abb. 5: Zwei PRF-Membranen über die Kollagenmembran (Block unterhalb) gelegt Abb. 6: Nach sechs Monaten abgeheilter Situs der augmentierten Region bei Implantation

dem Patienten vor dem Eingriff 100 bis 200 ml Blut in zwei verschiedenen Ampullen abgenommen. Diese werden während des Eingriffs wenige Minuten lang nach dem Protokoll von Chakroun (LIT!) zentrifugiert, wodurch eine flüssige und eine viskös-prämembranöse Phase des PRFs, abhängig von der verwendeten Ampulle, gewonnen werden kann. Die flüssige Phase wird dabei sowohl zur Rehydrierung und Bioaktivierung des gefriergetrockneten Spender:innen-Blocks als auch zur Benetzung der verwendeten Kollagenmembran benutzt. Pro Ampulle kann aus der gallertigen Phase binnen weniger Minuten eine ca. 1 x 2 cm große Membran gepresst werden. Diese wird zwischen Kollagenmembran und Weichgewebe eingebracht. Der Einsatz dieser beiden Phasen des PRFs kann

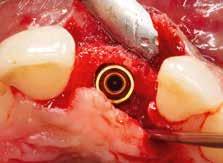

Abb. 8a: Kontrolle nach Implantat-Insertion

eventuell zu einer schnelleren Einheilung des allogenen Blocks führen, vor allem steht allerdings ein eventueller positiver Effekt auf die Weichgewebsheilung des OP-Gebiets zur eventuellen Reduktion der Wundheilungsstörungen im Vordergrund. Dieser Effekt wird ak-

Abb. 7: Inseriertes Implantat mit sowohl bukkal als auch palatinal suffizientem Knochenangebot

Abb. 8b: Radiologische Kontrolle nach Implantat-Insertion

tuell in der vorgestellten Untersuchung an der Abteilung für orale Chirurgie der Universitätszahnklinik Wien evaluiert, Patient:innen können bei Interesse (noch) eingeschlossen werden.•

Das Team

Ao. Univ.-Prof. DDr. Christian Ulm Leiter des Fachbereichs Orale Chirurgie Universitätszahnklinik Wien

Dr. med. dent. Tobias Lang Fachbereich Orale Chirurgie Universitätszahnklinik Wien

Auf dem Weg zur digitalen oralen Pathologie

Bereits seit ihrer Diplom- bzw. Masterarbeit arbeiten Michael Edelmayer und Klara Janjić gemeinsam an Forschungsprojekten an der Universitätszahnklinik Wien und konnten vor etwa einem Jahr erfolgreich ihre ersten eigenen Projekte zu dem Forschungsfokus starten, der ihnen ganz besonders am Herzen liegt – der oralen Pathologie.

Während Zähne für gewöhnlich im Mittelpunkt der zahnärztlichen Behandlung stehen, ist es wichtig, auch der Mundschleimhaut regelmäßig Aufmerksamkeit zu schenken. Mehrere Fachgebiete wie die Dermatologie und die Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde können an der Behandlung von Mundschleimhauterkrankungen beteiligt sein. Spezialist:innen für die orale Pathologie gibt es jedoch nur wenige. Um die Grenze zwischen einer unbedenklichen und einer pathologischen Veränderung der Mundschleimhaut zu erkennen, bedarf es entsprechender Expertise und Erfahrung, die häufig fehlt, wenn der behandelnde Arzt, die behandelnde Ärztin nicht täglich mit solchen Erkrankungen konfrontiert ist. Der Weg zu einer adäquaten Diagnose gestaltet sich daher für Patient:innen schwierig, wobei gerade bei einer Mundschleimhauterkrankung wie der oralen Dysplasie, die sich in mehr als 10 Prozent der Fälle im weiteren Verlauf zu einem bösartigen Tumor entwickeln kann, die Früherkennung eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Behandlung ist.

Start für Forschungsprojekt

Die Diagnostik in der oralen Pathologie basiert hauptsächlich auf histologischen Auswertungen nach entnommener Biopsie aus der betroffenen Region der Mundschleimhaut. Die Beurteilung dieser Ge-

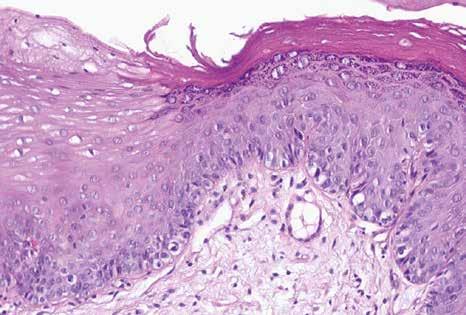

Abb. 1: Für die Diagnostik in der oralen Pathologie werden routinemäßig Biopsien von auffälligen Regionen in der Mundschleimhaut entnommen. Diese Hämatoxylin und Eosin gefärbte Histologie einer Biopsie zeigt von links nach rechts Regionen mit gesunder Mundschleimhaut sowie mittel- und hochgradiger oraler Dysplasie.

websschnitte erfolgt anschließend durch eine:n Histopatholog:in in Anlehnung an die aktuellen Richtlinien der WHO zur Klassifizierung oraler Dysplasie-Grade. Diese Richtlinien führen allerdings nur qualitative Merkmale veränderter Gewebearchitektur an und können daher von den unterschiedlichen Spezialist:innen nur subjektiv interpretiert werden. Um diese Hindernisse in Zukunft überwinden zu können, startet im Jänner 2023 dank einer Förderung durch die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) ein neues Forschungsprojekt, in dessen Rahmen ein Deep-Learningbasierter Algorithmus für die Klassifizierung von oralen Dysplasie-Graden auf digitalen Gewebsschnitten entwickelt werden soll. Dafür werden histologische Schnitte von gesunder Mundschleimhaut und Mundschleimhaut mit verschiedenen Graden der oralen Dysplasie sowie oralem Plattenepithelkarzinom gesammelt und digitalisiert. Daraus werden mithilfe computergestützter Methoden und der Gewebezytometrie annotierte Datensätze

erstellt, aus welchen Gewebemerkmale extrahiert werden, die mit einer gesunden oder pathologischen Gewebearchitektur im Zusammenhang stehen. Diese Merkmale sollen dann in quantitativen numerischen Daten ausgegeben werden. Anschließend wird die Leistungsfähigkeit von bereits entwickelten Deep-Learningbasierten Algorithmen für die Klassifizierung oraler Dysplasie-Grade optimiert und angepasst. Mithilfe weiterer DeepLearning-basierter Modelle werden außerdem Verallgemeinerbarkeit und Interpretierbarkeit für die Klassifizierung oraler Dysplasie-Grade in histologischen Bildern verbessert werden.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Das Projekt ist beispielhaft für die Wichtigkeit interdisziplinärer Zusammenarbeit für innovative Forschung und wird von einem Konsortium akademischer und einem industriellen Partner unter der Leitung von Dr.in Klara Janjić (Postdoc am Zentrum für Klinische Forschung, Universitätszahnklinik Wien) durchgeführt. Univ.-Ass. Ing. DDr. Michael Edelmayer (Leiter der Spezialambulanz für Mundschleimhauterkrankungen, Universitätszahnklinik Wien) spielt als Experte für orale Pathologie ebenfalls eine tragende Rolle in dem Projekt und wird von klinischer Seite durch Dr. Babak Itzlinger-Monshi (Dermatologe und Histopathologe, Klinik Landstraße) und Univ.-Prof.in Dr.in Xiaohui Rausch-Fan (Leiterin des Zentrums für Klinische Forschung, Universitätszahnklinik Wien) unterstützt. Das Unternehmen Tissue Gnostics bietet nicht nur eine breite Palette an Systemen für Gewebezytometrie und digitale Pathologie an, sondern zeichnet sich auch durch seine aktiven Tätigkeiten als Kooperationspartner in Forschung und Entwicklung aus und ist damit ebenfalls ein essenzieller Teil des Teams. Das Projekt bietet außerdem die Möglichkeit, eine Postdoc-Position im Bereich der Computerwissenschaft zu besetzen, die durch einen weiteren erfahrenen Wissenschaftler (Amirreza Mahbod, PhD, Danube Private University) aus diesem Bereich betreut wird.

Unterstützung bei Diagnosen

Nach erfolgreichem Abschluss des Projektes schaffen die Ergebnisse eine Basis für ein Entscheidungsunterstützungssystem zur Klassifizierung oraler Dysplasie-Grade, das später als integriertes Softwareelement Kliniker:innen aus verschiedenen Bereichen bei einer reproduzierbaren und objektiven Diagnose unterstützen kann. Zukünftige Studien über orale Dysplasien könnten anhand dieser Unterstützung Daten objektiv vergleichen. Basierend auf den erhobenen Daten im Projekt könnten außerdem völlig neue Richtlinien für die Einteilung der Schweregrade der oralen Dysplasie diskutiert werden, die im Gegensatz zu den aktuellen Richtlinien numerische Werte und Referenzbereiche angeben können, die ebenfalls objektiv und reproduzierbar sind.•

Start des Forschungsprojektes: 1.Reihe v. l.: Xiaohui Rausch-Fan, Klara Janjić, Michael Edelmayer 2.Reihe v. l.: Rupert Ecker, Amirreza Mahbod, Felicitas Mungenast (Mitarbeiter TissueGnostics), Peter Bauer

Das Team

Ing. DDr. Michael Edelmayer Leiter der Spezialambulanz für Mundschleimhauterkrankungen Fachbereich Orale Chirurgie, Zentrum für klinische Forschung Universitätszahnklinik Wien

Dr.in Klara Janjić, MSc Postdoc Zentrum für klinische Forschung Competence Center Periodontal Research Universitätszahnklinik Wien