4 minute read

2 Freihandel und Protektionismus

from VWL 07 - SV

2 Freihandel und Protektionismus

Spezialisierung, d. h. die Zerlegung komplizierter Produktionsabläufe in einfache Teilaufgaben, ermöglicht Produktivitätsfortschritte und einen steigenden Wohlstand für die gesamte Volkswirtschaft. Der freie, grenzüberschreitende Austausch von Gütern, ohne handelspolitische Beeinflussungen eines der beteiligten Länder, ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass die Vorteile der Arbeitsteilung auch auf internationaler Ebene zum Tragen kommen können.

■ Freihandel

Der ungehinderte internationale Handel von Gütern (Waren und Dienstleistungen) – der sogenannte Freihandel – erlaubt den beteiligten Ländern eine Ausweitung ihrer Produktions- und Konsummöglichkeiten und führt damit zu einem steigenden Wohlstand aller. Der freie Handel zwischen den Ländern bietet den Konsumenten eine grössere Produktevielfalt zu (in aller Regel) günstigeren Preisen. Unternehmungen können ihre Produktion durch Expansion auf den Weltmärkten ausweiten; höhere Mengen führen zu tieferen Kosten pro Stück, was die Preise sinken lässt. Einheimische Unternehmungen geraten durch ausländische Konkurrenz nicht nur unter einen Preisdruck, sie spüren auch einen verstärkten Qualitäts- und Leistungsdruck und müssen sich deshalb um ständige Produktinnovationen bemühen. Befürworter des Freihandels weisen darauf hin, dass sich durch internationale Handelsbeziehungen und den damit einhergehenden Kontakten auch die gegenseitigen Beziehungen zwischen den Ländern in politischer und kultureller Hinsicht verbessern können, womit allfällige Streitigkeiten eher konstruktiv gelöst werden.

Freihandel garantiert aber nicht automatisch die optimale Entwicklung einer Volkswirtschaft. Wenn sich beispielsweise ein Land A ausschliesslich auf die Produktion von hochtechnischen Industrieprodukten und Finanzdienstleistungen spezialisiert und Land B auf die landwirtschaftliche Produktion, wird das Land B weniger von dieser Spezialisierung profitieren, weil die Nachfrage nach landwirtschaftlichen Produkten eine natürliche Grenze erreichen wird, wogegen die Nachfrage nach Industrieprodukten und Finanzdienstleistungen weit stärker wächst als jene nach landwirtschaftlichen Produkten.

Um die Produktivität einer Volkswirtschaft dauerhaft steigern zu können, ist zudem der Einsatz von neuen Technologien (Maschinen, Instrumenten und Verfahren) notwendig. Eine Volkswirtschaft kann sich aber technologisch nur weiterentwickeln, wenn sie einen eigenen Industrie- und Dienstleistungssektor aufbauen kann. Mit der Spezialisierung auf landwirtschaftliche Produkte wird sich somit Land B kaum in gleichem Mass wie Land A entwickeln können. Wenig entwickelten Ländern bringt das System des Freihandels deshalb wesentlich geringere Vorteile als den Industrieländern. So können z. B. Industrien, die sich noch im Aufbau befinden, durch die Konkurrenz aus den Industrieländern in ihrer Entwicklung behindert werden. Der Freihandel bedroht möglicherweise auch die Interessen des Umweltschutzes oder die in Industriestaaten geltenden sozialen Standards. Oftmals werden lasche Umweltstandards und Arbeitsschutzgesetze zugelassen, um Produktionsmöglichkeiten und Arbeitsplätze zu schaffen oder zu erhalten. Wenn in einzelnen Ländern gewisse Branchen geschützt werden – z. B., indem in einem Industrieland die Landwirtschaft subventioniert oder durch Zollschranken vor der ausländischen Konkurrenz geschützt wird – verzerrt dies den Wettbewerb. Produzenten aus Entwicklungs- oder Schwellenländern werden ausgeschlossen, wodurch sich die dortige Wirtschaft nicht in gewünschtem Mass entfalten kann.

Für wenig entwickelte Volkswirtschaften sind damit Schutzmassnahmen gegen einen absoluten Freihandel unter Umständen sinnvoll und notwendig. Auch grundsätzliche Befürworter des freien Handels setzen sich deshalb in gewissen Fällen dafür ein, den freien Handel zum Schutz inländischer Produzenten, z. B. mittels Zöllen, einzuschränken. Die Länder südlich der Sahara gelten aufgrund ihrer vorwiegend landwirtschaftlich geprägten Strukturen allgemein als Verlierer der Globalisierung.

■ Protektionismus

Unter dem Begriff «Protektionismus» verstehen wir staatliche Massnahmen zum Schutz der eigenen Wirtschaft vor der ausländischen Konkurrenz. Dies können Einfuhrzölle, Einfuhrquoten (mengenmässige Beschränkungen bzw. Einfuhrkontingente), Einfuhrverbote, Vorschriften über technische Normen oder auch Exportsubventionen sein. Häufig wird dabei zwischen tarifären und nicht-tarifären Handelshemmnissen unterschieden. «Nicht-tarifär» sind alle im Folgenden aufgezählten Massnahmen, ausser Zölle. ■ Ein Einfuhrzoll ist eine indirekte Steuer, die erhoben wird, um den einheimischen Markt vor der Einfuhr billiger Produkte zu schützen (so gilt z. B. in der Schweiz für Rohzucker ein Zoll von CHF 61.– je 100 kg.). Durch den Zollschutz wird die Konkurrenzfähigkeit der einheimischen Produzenten gegenüber den ausländischen Anbietern erhöht. Kritisiert wird dabei, dass die einheimischen Produzenten dadurch den Anreiz verlieren, ihre Produktionsverfahren zu verbessern und durch Rationalisierungsmassnahmen zu verbilligen.

Allerdings sind dem Erheben von Zöllen durch das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen (GATT) Grenzen gesetzt (vgl. den Abschnitt zur WTO auf Seite 6 und 7).

Das haben Sie gelernt

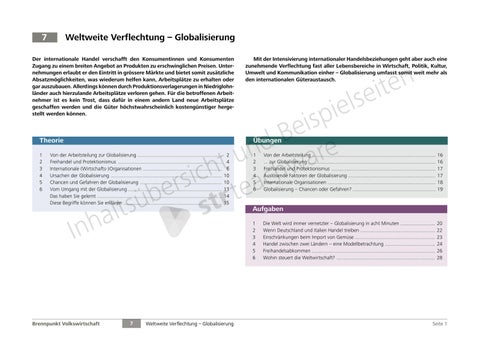

Die Bedeutung der ersten und der zweiten industriellen Revolution als Wegbereiter für den internationalen Handel beschreiben Die Fortschritte in der Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) sowie die Einführung von Containern als Voraussetzung für das Wachstum der internationalen Handelsbeziehungen begründen Den Begriff «Globalisierung» in wirtschaftlicher, kultureller und sozialer Hinsicht erläutern Auswirkungen des Freihandels für Industrie- und Entwicklungsländer beschreiben Fünf protektionistische Massnahmen aufzählen Den Sinn von protektionistischen Massnahmen für entwickelte und weniger entwickelte Länder beschreiben Sieben wichtige internationale (Wirtschafts-)Organisationen nennen Die Zielsetzungen der Welthandelsorganisation (WTO) beschreiben Die grundsätzlichen Inhalte eines Freihandelsabkommen erläutern Die Zielsetzungen der Vereinten Nationen (UNO), der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds (IWF) beschreiben Die Zielsetzungen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) und der Europäischen Union (EU) beschreiben Das Verhältnis der Schweiz zur Europäischen Union am Beispiel der Bilateralen Verträge beschreiben Die Ursachen der Globalisierung aufzählen und in vier Bereiche gliedern Die Auswirkungen der Globalisierung auf die Gesellschaft erläutern Chancen und Gefahren (Gewinner und Verlierer) der Globalisierung beschreiben Konkrete Fragen im Umgang mit Globalisierung aus Sicht der Unternehmungen und aus Sicht der Haushalte erläutern

Offene Fragen