21 minute read

Проект-архив

Штрихи истории

Сейчас, в годовщину 50-летия начала строительства Камского автомобильного завода, в прессе немало свидетельств того, как создавался этот автогигант и как создавались производимые им автомобили. Мы тоже решили не оставаться в стороне, опубликовав воспоминания бывшего главного конструктора Уральского автозавода, а затем начальника Управления конструкторскоэкспериментальных работ Минавтопрома СССР Анатолия Ивановича Титкова. Во время работы в министерстве ему довелось внести свою лепту в создание технического облика камских грузовиков.

Advertisement

– Анатолий Иванович, почему, перейдя с должности главного конструктора Уральского автозавода на должность начальника Управления конструкторско-экспериментальных работ Минавтопрома СССР – одну из ключевых должностей в этом ведомстве, – Вы в первую очередь погрузились в вопросы создания и освоения в производстве будущих КАМАЗов?

– В министерстве на должности начальника Управления конструкторско-экспериментальных работ, сокращенно УКЭР, я занимался широким кругом вопросов, связанных с созданием и внедрением новых моделей и модификаций автотехники на всех существовавших тогда автозаводах страны. Для этого в моем непосредственном ведении находились НАМИ, автополигон, институт информации и институт материаловедения. Но так уж получилось, что приказ о моем вступлении в упомянутую должность был подписан 23 октября 1969 года, а примерно через полтора месяца, 13 декабря, экскаватор вынул первый ковш грунта на месте фундамента будущего КАМАЗа. Поэтому хочешь не хочешь, а именно этому заводу приходилось уделять особое внимание. Едва я начал работать в новой должности, как заместитель министра автомобильной промышленности Николай Иванович Строкин, в ведении которого были все технические вопросы, вызвал меня к себе и сказал следующее: «Машину для КАМАЗа разрабатывают того же класса, как ваш «Урал», поэтому посмотрите внимательно, что с ней происходит и как можно помочь».

– Ваше первое знакомство с еще только создававшимися тогда камскими автомобилями произошло после прихода в Министерство автомобильной промышленности?

Ради унификации камские внедорожники получили такую же бескапотную компоновку, как и дорожные КАМАЗы с колесной формулой 6х4, что было не лучшим выбором с точки зрения проходимости и армейского применения

– Еще будучи главным конструктором Уральского автозавода, я участвовал в проводимых министерством технических советах, в ходе которых обсуждались вопросы конструкции и производства будущих КАМАЗов. На одном из них, состоявшемся летом 1968 года, я даже попытался повлиять на технический облик перспективных камских грузовиков.

Дело в том, что с выбором бескапотной компоновки для семейства дорожных КАМАЗов с колесной формулой 6х4 я был полностью согласен, но, опираясь на богатый опыт применения «Уралов», резко возражал против аналогичной компоновки для КАМАЗов повышенной проходимости с колесной формулой 6х6. Потому что установленная над двигателем кабина сильно нагружает передний мост, снижая проходимость на слабонесущих грунтах, а также менее комфортабельна с точки зрения передаваемых вибраций при движении по пересеченной местности. В условиях боевых действий при наезде на мину экипаж бескапотного автомобиля, как правило, получает более серьезные травмы, поскольку удар подбрасываемого взрывом колеса приходится как раз в район сидений. Да и в целом с военной точки зрения капотный грузовик обладает более высокой живучестью и безопасностью.

К сожалению, мою позицию тогда никто не поддержал – унификация будущих камских автомобилей с колесной формулой 6х4 и 6х6 была в безусловном приоритете. Скорректированное предложение сделать капотными хотя бы ту часть полноприводных КАМАЗов, которая предназначена для Вооруженных сил, не прошло по той же причине. Так что единственное, чего я тогда добился, – в решении технического совета записали мое особое мнение.

– Ваш переход на работу в Москву был как-то связан с тем, что Министерству автомобильной промышленности предстояло решить очень непростую и важную по масштабам всей страны задачу введения в строй камского автогиганта?

– Нет, прямой связи здесь усматривать не стоит. Отдавая должное успешному освоению в производстве «Урал-375» – абсолютно нового для страны грузовика, – министерство регулярно забирало у Уральского автозавода лучшие руководящие кадры. И когда я вошел в его штат, то встретил многих знакомых заводчан, включая наших бывших директоров: Александр Константинович Рухадзе стал заместителем министра, Александр Александрович Андерс – начальником главного технического управления, а Петр Дмитриевич Храмцов – начальником управления материально-технического снабжения. Бывший главный металлург Соломон Иосифович Бернштейн в министерстве занимал должность заместителя начальника управления главного металлурга, бывший главный технолог Василий Петрович Сажин – должность заместителя начальника управления прицепной техники, а бывший главный конструктор Святослав Анатольевич Куров – должность заместителя начальника управления спецтехники. К слову сказать, в Москве в ту пору оказался и еще один бывший директор Уральского автозавода – Иван Флегонтович Синицын, которого назначили министром тракторного и сельскохозяйственного ма

Министр Александр Михайлович Тарасов (в центре) хорошо знал способности и потенциал главного конструктора Уральского автозавода Анатолия Ивановича Титкова (слева), а потому добился его перевода в Министерство автомобильной промышленности

шиностроения. Тем не менее именно КАМАЗ сыграл важную роль в моей судьбе. И вот почему.

В должности главного конструктора Уральского автозавода я чувствовал себя на своем месте, работал с большим интересом и, по большому счету, ничего другого не желал. Поэтому к перспективе перейти в министерство я отнесся, мягко говоря, без энтузиазма. Но дело в том, что одновременно с этим предложением мне как бы между прочим намекнули, что есть возможность также рассмотреть мою кандидатуру на пост главного конструктора будущего Камского автозавода. Такой вариант, не скрою, меня заинтересовал: я увидел перспективу реализовать в Набережных Челнах те идеи, которые не получалось воплотить в жизнь в Миассе. Штампованные балки мостов, «вытянутый» редуктор передней оси, независимая передняя подвеска – задумок было много, а вот технических средств для их воплощения – нет. По

В моторном отсеке – один из первых образцов камазовского двигателя. В отличие от его серийного варианта с индивидуальными головками блока цилиндров, здесь у каждого их ряда – общая головка блока, на которой видны аббревиатуры ЯМЗ и КАМАЗ тому что Уральский автозавод, когда уже завершилось освоение в серии «Урал-375», снабжался новым производственным оборудованием очень скудно. А вот КАМАЗ – другое дело! К нему было приковано внимание высшего руководства страны, все силы и ресурсы отрасли направлялись на то, чтобы создать там самые современные автомобили и самые современные производственные мощности.

Каким путем у меня получится идти дальше – решалось в Москве. И когда я, к большому огорчению для себя, увидел, что все идет к назначению в министерство, то обратился в автомобильный сектор Отдела машиностроения ЦК КПСС, где меня хорошо знали. Но и это не помогло: заведующий сектором Владимир Алексеевич Кондратьев поставил меня перед выбором: или министерская работа, или партбилет на стол. Во втором случае, понятно, закрывались вообще любые карьерные перспективы. Так определилась моя дальнейшая судьба – в 45 лет я стал начальником Управления конструкторско-экспериментальных работ Министерства автомобильной промышленности СССР, проработав на этом посту до 1985 года, вплоть до начала горбачевской кампании по омоложению кадров.

– Когда в силу занимаемой в министерстве должности Вы стали детально знакомиться с конструкцией создаваемых камских грузовиков, какие возникли вопросы?

– Как я уже говорил, в соответствии с поручением заместителя министра, в конструкцию перспективных КАМАЗов мне пришлось вникать буквально с первых дней работы в министерстве. Главные вопросы возникли к их V-образному 8-цилиндровому дизелю, разработкой которого занимался Ярославский моторный завод под руководством главного конструктора Георгия Дмитриевича Чернышева. Ведь незадолго до моего перевода в Москву на Уральском автозаводе была спроектирована собственная линейка перспективных дизельных двигателей рабочим объемом 8, 9 и 10 л.

Анатолий Михайлович Тарасов на своем посту был стратегом. Во многом поэтому в Советском Союзе появились и ВАЗ, и КАМАЗ

Советская делегация во главе с заместителем министра Строкиным знакомится с линейкой грузовых автомобилей Mercedes-Benz

Будучи предназначены для автомобилей того же класса, что и КАМАЗы, они прошли испытания, в том числе государственные, и были рекомендованы к производству. Буквально через забор от нас даже начали готовить площадку под строительство завода, где их собирались выпускать в объеме 50 тыс. в год. Но тут в верхах выбрали иной вариант: создать мощный моторный завод в рамках будущего КАМАЗа, который обеспечивал бы двигателями и других производителей техники, поэтому решение по моторному заводу в Миассе было отменено. Тем не менее на тот момент я хорошо владел данной темой и сразу увидел у ярославских дизелей, разработанных для камских грузовиков, несколько серьезных минусов. Их, на мой взгляд, было три. Это ход поршня (115 мм), который сделали меньше диаметра цилиндров (120 мм), трудоемкий в производстве и эксплуатации шестеренчатый привод распределительных валов в головках блока цилиндров, а также недостаточный диаметр шатунных болтов.

– Расскажите об этом немного подробнее.

– Модный в то время короткоходный двигатель, у которого в угоду повышения мощности ход поршня делали меньше его диаметра, обладал существенными недостатками, замеченными мной еще во время испытаний наших опытных уральских дизелей, также короткоходных. Так вот, из-за уменьшенного хода поршня и повышенного числа оборотов подаваемому в цилиндры топливу попросту не хватало времени для полного сгорания, в результате чего его расход был повышен, а двигатель сильно дымил. В нашей стране тогда на это не обращали внимания, но в Европе – а мы всегда старались ориентироваться на европейские требования – уже поднималась волна борьбы за экологические характеристики автомобилей. Там многие автопроизводители начали с полной серьезностью относиться к снижению выбросов вредных для здоровья веществ. Поэтому при создании нового грузовика, который должен был на десятилетия стать одним из самых распространенных в стране и широко поставляться за рубеж, мы просто обязаны были учитывать экологический фактор.

Кроме того, не будем забывать, что уменьшение хода поршня относительно диаметра цилиндра отрицательно сказывается на величине крутящего момента. Это очень важный, особенно для нашей страны, параметр, влияющий, как говорят водители, на тяговитость, а значит – на проходимость автомобиля по разбитым грунтовым дорогам.

Что касается шестеренчатого привода распредвала, то это только на первый взгляд он упрощал конструкцию, позволяя отказаться от штанг, толкателей, коромысел... Вся беда в том, что распредвалы перспективного ярославского дизеля расположили в головках блока цилиндров, обеспечив их герметичность с помощью сталеасбестовой прокладки, которая при затяжке садилась, причем усадка была непрогнозируемой. Шестеренчатый привод, в нашем случае состоявший не то из четырех, не то из пяти шестерен, должен иметь исключительно точное, а никак не плавающее межцентровое расстояние между шестернями блока и головок блока цилиндров. А поскольку при применении сталеасбестовой прокладки межцентровое расстояние получалось переменным, в качестве выхода из ситуации ярославцы предложили промежуточную шестерню между блоком и его головками делать с корректируемой толщиной зуба. Другими словами, выпускать ее в нескольких, если быть точным – в семи вариантах, подбирая нужный при монтаже на конкретный двигатель. Согласен: на танковых дизелях, где подобный привод использовался, это вполне оправданно – их делалось тогда всего несколько тысяч в год. А годовая программа моторного завода КАМАЗа рассчитывалась исходя из выпуска 250 тыс. двигателей – где найти время на подбор шестерен при столь высоком темпе производства? Да и сколько дополнительных шестерен понадобится, если хотя бы одну из них изготавливать в семи вариантах! Не меньше проблем подобный шестеренчатый привод создает в эксплуатации: для замены прокладки головки блока автохозяйствам пришлось бы иметь весь набор корректирующих шестерен и располагать специалистами высокой квалификации.

Третья претензия была к шатуну. Точнее – к 12-миллиметровым болтам, стягивающим стержень шатуна и крышку его нижней разъемной головки. По опыту испытаний двигателей на Уральском автозаводе я знал, что такой толщины болтов недостаточно: чуть какие отклонения по применяемым материалам или технологии производства, и они не выдержат. Другое дело, что использование болтов большего диаметра было проблематично из-за нехватки места для увеличения их посадочных отверстий. Решить проблему можно было, сделав не прямой, а косой разъем, но изготовить его в ту пору было непросто, для этого требовалось высокоточное оборудование, и я не виню ярославцев, что они не пошли по такому пути. И, тем не менее, я был убежден, что диаметр болтов однозначно требовалось сделать больше.

– Как к перечисленным замечаниям отнеслись Ваше непосредственное руководство и руководство Ярославского моторного завода?

– Вначале свои соображения относительно недостатков создаваемого для КАМАЗа двигателя я изложил Строкину, а потом мы уже совместно доложили о них министру автомобильной промышленности Александру Михайловичу

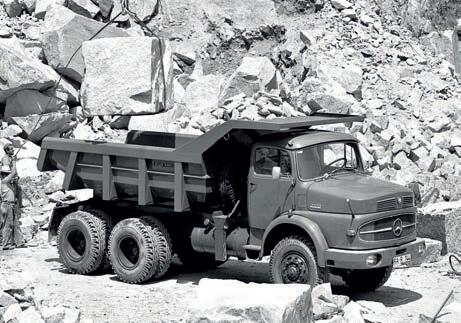

Будь немцы более сговорчивыми, вполне возможно, что на КАМАЗе освоили бы выпуск трехосных грузовиков Mercedes-Benz серии L

Опытный 10-цилиндровый дизель КАМАЗ-741. От его производства отказались из-за появления близких по мощности турбированных модификаций 8-цилиндрового дизеля КАМАЗ-740

Тарасову. Выслушав наши доводы, он дал поручение НАМИ подготовить соответствующее заключение. Но это ничего не дало: документ получился «ни нашим, ни вашим». Помню, касательно размерности двигателя там была обтекаемая формулировка, что-то вроде «лучше бы, конечно, увеличить ход», а по диаметру болта шатуна написали: «при четком соблюдении всех технических требований на исходный материал, на механическую и термическую обработку, болт требуемые нагрузки выдержит». Единственное, по шестеренчатому приводу кулачкового вала заключение оказалось однозначно отрицательным.

Не удовлетворившись столь обтекаемым заключением НАМИ, Тарасов собрал совещание, пригласив на него специалистов Ярославского моторного завода во главе с Чернышевым, который все мои соображения о недостатках разрабатываемого им двигателя воспринял в штыки. Видя, что ни я, ни он не собираемся отступать от своих позиций, Тарасов поручил Чернышеву собрать межведомственную комиссию из ведущих дизелистов страны. А тот не включил в ее состав ни представителей НАМИ, ни работников министерства, зато привлек нескольких специалистов, с которыми поддерживал хорошие отношения. Помню, там были его знакомые со Свердловского и Алтайского заводов, делавших дизели для разной спецтехники – ведь в то время в Советском Союзе ни один другой завод, кроме Ярославского, автомобильных дизелей не выпускал. Не удивительно, что комиссия позицию Чернышева поддержала. Но я продолжал твердо стоять на своем, и тогда Тарасов переговорил с возглавлявшим Отдел машиностроения ЦК КПСС Василием Семеновичем Фроловым. В результате в сентябре 1970 года в Ярославль отправилась еще одна комиссия, уже под председательством Ильи Ивановича Козлова, заместителя Фролова. Результатом ее работы стало заключение, в котором говорилось, что предложенная Чернышевым конструкция двигателя может быть принята к производству при условии разработки Ярославским моторным заводом полуавтоматического приспособления для замера межцентрового расстояния между блоком и головками блока цилиндров. Одновременно НАМИ, ЯМЗ и относящемуся к Минтяжмашу институту дизельных двигателей еще раз поручалось изучить все «за» и «против» предлагаемой конструкции камазовского мотора. В общем, это заключение фактически поддерживало тот вариант, который предлагал Чернышев.

Тогда Тарасов нашел нестандартный ход, решив разрубить гордиев узел с помощью специалистов Daimler-Benz. В конце сентября 1970 года по приглашению этой компании наша делегация ездила в Германию с целью изучения возможности выпуска грузовиков Mercedes-Benz на Камском автозаводе. В качестве ответного шага немцам предложили нанести визит в нашу страну. Вот их мнение относительно перспективного двигателя Тарасов и решил узнать, чтобы убедиться в правильности решения, вынесенного возглавляемой Козловым комиссией.

– Давайте уточним: на Камском автозаводе первоначально планировали выпускать грузовики по лицензии Daimler-Benz?

– История с немцами разворачивалась, когда ЗИЛ, МАЗ и ЯМЗ уже активно работали над будущими КАМАЗами. К тому моменту были готовы опытные образцы и автомобилей, и двигателей. Но, насколько я понимаю, в высших кругах решили подстраховаться, тем более перед глазами был очень удачный опыт с созданием Волжского автозавода, когда получилось приобрести и современный автомобиль, и современную технологию его производства, и современные материалы, и в сжатые сроки, опять же с помощью иностранцев, построить крупное современное предприятие. Поэтому не мог не возникнуть соблазн проделать то же самое и с новым заводом по выпуску грузовиков, требующим больших материальных затрат. В июле 1970 года, в составе делегации, возглавляемой Строкиным, а потом в конце сентября 1970 года, в составе делегации под руководством самого Тарасова, я съездил в Германию на завод, выпускавший грузовые Mercedes-Benz. Задачей делегации Строкина был выбор наиболее подходящей для выпуска на будущем КАМАЗе модели автомобиля, что она и сделала. А делегация Тарасова решала вопросы ее лицензионного производства в нашей стране.

Правда, немцы сразу предупредили, что контрольный пакет акций их компании держит в руках некий финансист Флик и с ним, как с ярым антисоветчиком, будет очень сложно договориться. Так оно и получилось: за передачу лицензии и технологии производства грузовиков Mercedes-Benz этот Флик запросил 100 млн долларов! Причем он готов был предоставить в наше распоряжение только техническую и технологическую документацию исключительно на сам автомобиль и на те комплектующие, которые изготавливал непосредственно DaimlerBenz. Мы же хотели, чтобы под соглашение попадали также комплектующие, поставляемые смежниками, – как это было в случае с ВАЗом. Почему данный вопрос для нас был принципиально важен? Возьмем для примера двигатель: поршни, вкладыши, клапаны, компрессор и многие другие его составные части DaimlerBenz сам не производил, а закупал у специализированных фирм, с каждой из которых,

прими мы условия Флика, пришлось бы потом заключать отдельные соглашения, а это – дополнительные расходы, и немалые. В общем, условия немецкой стороны означали завуалированный отказ. Тем не менее все, что ни делается, к лучшему: собственными силами у нас получилось разработать для Камского автозавода не менее достойную машину.

– Лицензию на производство каких конкретно грузовиков Mercedes-Benz планировалось закупить для их дальнейшего освоения на КАМАЗе и почему?

– Выбор пал на модификацию полукапотного грузовика Mercedes-Benz серии «L» с колесной формулой 6х4 – немцы, кстати, уже собирались сворачивать производство этого автомобиля в пользу более современных моделей. Но нас он устраивал прежде всего ограничением предельной нагрузки на мосты в 6 тонн, которая была выбрана для будущих КАМАЗов. Поскольку в Европе к тому времени уже почти не осталось дорог с подобными ограничениями по осевым нагрузкам, у более современных грузовых автомобилей Mercedes-Benz такого класса упомянутый показатель был выше и составлял 8 или 10 тонн. Что, кстати, соответствовало набирающей силу общемировой тенденции, которую у нас никак не хотели замечать. Два рассматриваемых к производству на КАМАЗе трехосных Mercedes-Benz тогда же закупили для всесторонних испытаний в НАМИ и на автополигоне в Дмитрове. Кстати, нашу делегацию, помню, сильно поразило, что на одном конвейере немцы выпускали сразу легкие, средние и тяжелые модели грузовиков, а счет их модификаций шел буквально на сотни. По сути, каждый заказчик получал автомобиль в индивидуальной, наиболее подходящей для него комплектации – в нашем автопроме тогда царили прямо противоположные методы.

– Давайте вернемся к вопросу доработки двигателей будущих КАМАЗов – чем закончилась история с Вашими замечаниями к их конструкции?

– В ответ на визиты наших делегаций на завод компании Daimler-Benz Тарасов предложил ее руководству направить в Москву своих специалистов для ознакомления с перспективными камскими грузовиками с целью изучения возможности сотрудничества в плане совместной доработки их конструкции. Предложение было принято, и во второй половине октября 1970 года мы принимали у себя делегацию Daimler-Benz. В ее составе приехал очень авторитетный и уважаемый главный конструктор по фамилии Мишке. Немцев свозили на ЗИЛ, где они детально ознакомились с будущим КАМАЗом и его агрегатами, в НАМИ, еще на ряд заводов нашей отрасли.

Вот этим визитом Тарасов и решил воспользоваться, чтобы наконец закрыть спорные вопросы с камазовским двигателем. Он вызвал своего помощника Евгения Ивановича Маховенко и распорядился, не приглашая ни меня, ни Чернышева, ни кого-либо из наших сослуживцев, поехать с делегацией Daimler-Benz на полигон в Дмитров, там показать ее представителям опытный дизель в разобранном виде, а затем постараться выяснить их откровенное мнение о его конструкции. Так и было сделано: на полигоне немецкая делегация сначала плотно пообедала, потом плотно поужинала, естественно, со спиртным, после чего господина Мишке попросили поделиться впечатлениями о перспективном двигателе. Тот сначала долго его нахваливал, а в конце, как мне потом рассказывал сам Маховенко, сказал буквально следующее: «Мотор очень хороший и современный, но я не могу понять, зачем ставить на грузовик двигатель от «Мазерати». Эти слова были переданы Тарасову, который вызвал к себе Чернышева и в ходе напряженного трехчасового разговора обязал двигатель переделать. В этот же день им был подписан протокол, в котором Чернышеву предписывалось ход поршня сделать не меньше диаметра цилиндров, то есть не менее 120 мм, а шестеренчатый привод убрать. Самое интересное, что этот разговор состоялся 29 октября 1970 года, а уже к 1 января 1971 года Чернышев доложил, что дизель размерностью 120х120 с классическим приводом клапанов готов для испытаний.

– Изменения в конструкцию внесли всего за два месяца? Впечатляющая оперативность!

– Объем доработок, которые по итогам разговора Тарасова и Чернышева требовалось реализовать в перспективном дизеле, был очень значительный. Ведь необходимо было переделать блок цилиндров, головки блока, шатуны, коленвал, систему привода клапанов и еще много чего. И хотя на Ярославском моторном заводе уже тогда был хороший экспериментальный цех с очень сильными специалистами, за два месяца выполнить подобный объем работ очень трудно, фактически невозможно. Я не могу этого доподлинно знать, но у меня есть все основания предположить, что Чернышев уже давно понял ошибочность предложенной концепции и неизбежность изменения конструкции двигателя, поэтому к моменту вызова в министерство имел на руках по крайней мере наработки его усовершенствованного в соответствии с замечаниями варианта.

– Диаметр болтов шатуна все же решили оставить прежним?

– На фоне двух других изменений в конструкции перспективного дизеля вопрос диаметра болтов, соединяющих стержень шатуна и крышку его нижней головки, выглядел не слишком существенным, поэтому в ходе беседы Тарасова и Чернышева он, скорее всего, даже не поднимался. Тем не менее и здесь моя правота через какое-то время подтвердилась: диаметр упомянутых болтов у камских двигателей сначала увеличили до нестандартного размера 12,5 мм, а затем, с ростом мощности, довели до 13 мм.

– Создание для перспективных камских грузовиков 10-цилиндрового дизеля относится к тому же периоду?

– Эти две истории хотя и очень близки по времени, но между собой напрямую никак не связаны. Решение о разработке 10-цилиндрового дизеля стало результатом нашего стремления увеличить грузоподъемность хотя бы части выпускаемых КАМАЗов. Понятно, что более тяжелым грузовикам был необходим более мощный двигатель.

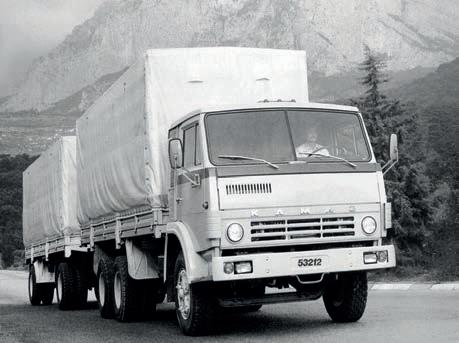

Грузоподъемность КАМАЗ-53212 благодаря повышению допустимой нагрузки на мосты выросла до 10 тонн против 8 тонн у КАМАЗ-5320

– Получается, модификаций с увеличенной грузоподъемностью в модельной линейке КАМАЗов изначально не планировалось? Когда же они были в нее включены?

– В правительственном постановлении о строительстве Камского автомобильного завода от 14 августа 1969 года было записано, что ему предстояло выйти на выпуск 150 тыс. автомобилей в год: 110 тыс. с колесной формулой 6х4 грузоподъемностью 8 тонн и осевой нагрузкой 6 тонн, а также 40 тыс. с колесной формулой 6х6 грузоподъемностью 5 тонн. Но я по своему опыту знал, что в народном хозяйстве с каждым годом растет потребность в более грузоподъемных автомобилях. В предыдущем интервью (журнал №4, 2019) я рассказывал о создании дорожного «Урал-377» с колесной формулой 6х4, который разработали в том числе для проверки готовности перевозчиков к появлению в будущем близких по грузоподъемности КАМАЗов. «Урал-377» был рассчитан на перевозку 7,5 тонны груза, но в его кузов редко когда грузили меньше 10 тонн. И требовали еще более высокой грузоподъемности! Да и пятилетка 1971–1975 годов предполагала появление в стране сети современных автодорог, рассчитанных на повышенные осевые нагрузки. Таким образом, сама жизнь диктовала необходимость увеличения грузоподъемности хотя бы части автомобилей, планируемых к выпуску в Набережных Челнах.

Я поделился своими сомнениями со Строкиным, у которого нашел полное понимание. Хотя Строкин мне сразу обрисовал последствия такой инициативы: программа выпуска уже утверждена постановлением правительства и за попытку внести в него даже, казалось бы, логичные изменения можно схлопотать большие неприятности. Тем не менее я не отступил: вместе со Строкиным мы решили поставить этот вопрос перед Тарасовым. На его понимание и поддержку я рассчитывал небезосновательно: Тарасов мыслил стратегически, именно он сыграл решающую роль в появлении ВАЗа, а потом и КАМАЗа. С моими доводами министр согласился и попросил нас со Строкиным подготовить соответствующее письмо. В нем мы предложили изменить годовую производственную программу КАМАЗа следующим образом: не трогая план по полноприводным грузовикам, сократить количество автомобилей с нагрузкой 6 тонн на ось до 60 тыс., добавив 30 тыс. с 8-тонными мостами и 20 тыс. – с 10-тонными. Кроме того, для оснащения более тяжелых автомобилей предлагалось включить в программу завода выпуск 30 тыс. 10-цилиндровых дизелей и 20 тыс. предназначенных для них турбонагнетателей. Взяв в руки этот документ, Тарасов

За счет усиленных мостов допустимую нагрузку на седельно-сцепное устройство КАМАЗ-54112, в сравнении с КАМАЗ-5410, удалось увеличить с 8,1 до 11 тонн, а массу буксируемого полуприцепа – с 19,1 до 26 тонн

сказал буквально следующее: «Принятие таких изменений потребует увеличения затрат на создание КАМАЗа на 30–35%: правительство этого не одобрит, а мне в итоге придется писать заявление об увольнении». И предложил письмо переделать: оставив в годовой производственной программе 40 тыс. грузовиков 6х6, уменьшить до 90 тыс. количество грузовиков 6х4 с нагрузкой на ось в 6 тонн и добавить 20 тыс. грузовиков с 8-тонными осями, а также 20 тыс. 10-цилиндровых дизелей и 20 тыс. турбонагнетателей. Так мы и сделали.

– Как Тарасову удалось пробить изменение постановления и почему 10-цилиндровый дизель в итоге так и не стал серийным?

– Месяца через два после того, как Тарасов взял в работу подготовленное мной и Строкиным письмо, я решил поинтересоваться, был ли дан ему ход. Зайдя по каким-то делам в кабинет к министру, спрашиваю: «Александр Михайлович, как там дела с нашим документом?» А он мне отвечает: «Думаешь, я забыл? Нет! Просто, если передать его наверх обычным порядком, никакого толку не будет. Нужно ждать удобного случая».

И такой случай вскоре представился: в страну прибыла очередная зарубежная делегация, которая выразила заинтересованность в развитии промышленных связей, и Тарасов был приглашен в Кремль принять участие в переговорах. Вот там, уже после их завершения, в ходе торжественного приема, он и ознакомил с письмом руководителей страны, подкрепив его собственными аргументами. И наше предложение было одобрено! Так Камский автозавод получил автомобили повышенной грузоподъемности, а Тарасов – выговор.

Вариант двигателя с десятью цилиндрами создали, испытали, даже закупили необходимое для его выпуска оборудование. Но впоследствии все же было решено от него отказаться, поскольку выяснилось, что повышение мощности до необходимых значений достигалось с куда меньшим расходом топлива и куда меньшими производственными затратами за счет комплектации турбонаддувом 8-цилиндрового дизеля. Должен признать такое решение вполне разумным.

А вот о чем жалею до сих пор, так это о принятом тогда решении отказаться от создания для КАМАЗа более тяжелых моделей с нагрузкой на ось в 10 тонн: в этом случае у завода было бы больше возможностей поставлять автомобили за рубеж. Тем более что уже в новых экономических реалиях ему все равно пришлось разработать и освоить в производстве грузовики со значительно более высокими характеристиками грузоподъемности и полной массы.

Реклама