2 minute read

Merengue o merecumbé

El merecumbé es un estilo musical colombiano creado por Francisco "Pacho" Galán que combina la cumbia y el merengue colombiano. El término es una contracción de las palabras merengue y cumbia.

"El merecumbé es una síntesis, una mezcla de la cumbia autóctona con el merengue del departamento del Magdalena, y no del merengue dominicano. Claro está que las melodías del merecumbé están basadas en manifestaciones folclóricas musicales de la Región Caribe” (Pacho Galán).

Advertisement

Vallenato

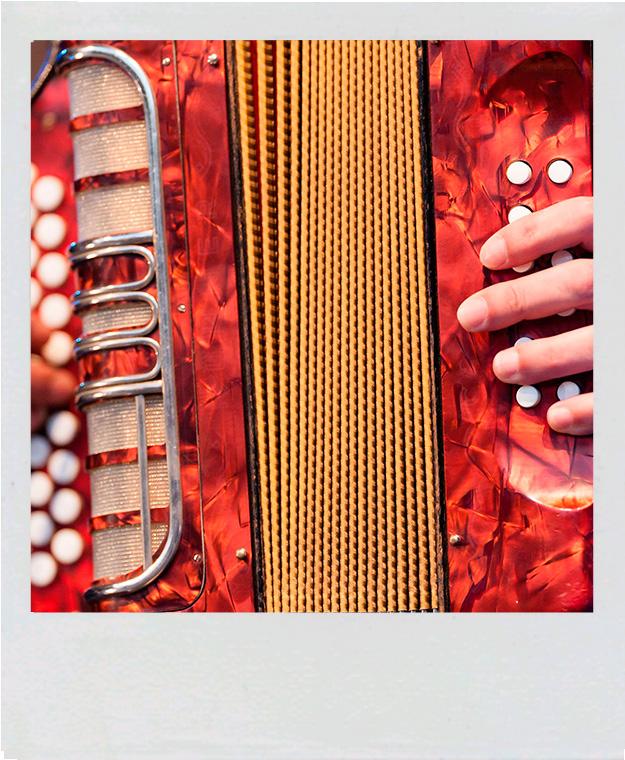

El vallenato o música vallenata es un ritmo musical autóctono de la Región Caribe de Colombia con su origen en la antigua provincia de Padilla (actuales sur de La Guajira, norte del Cesar y oriente del Magdalena). Tiene notable influencia de la inmigración europea, ya que el acordeón fue traído por pobladores alemanes a finales del siglo XIX, y la métrica sigue la tradición española.

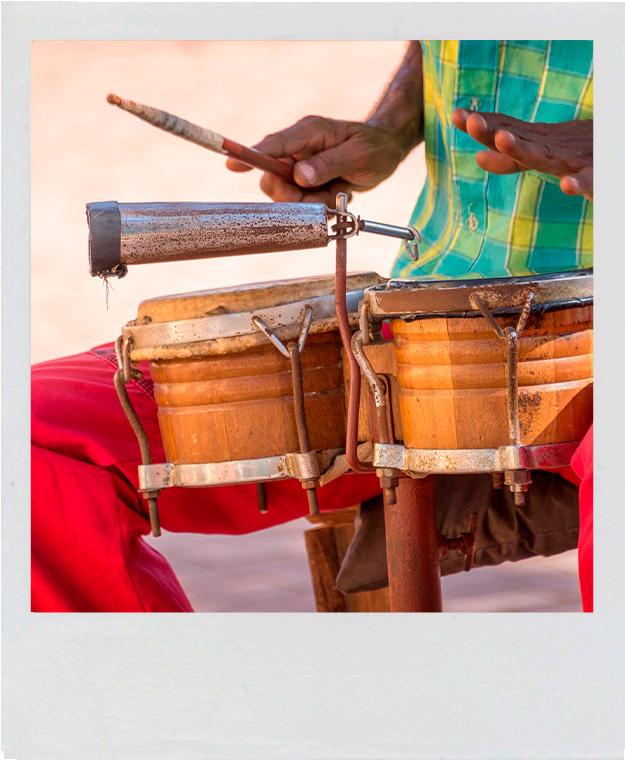

El componente de los esclavos afrocolombianos está presente con la caja vallenata, especie de tambor que en gran medida le da el ritmo a la melodía del acordeón. Lo indígena se evidencia con la guacharaca. Su popularidad se ha extendido hoy a todas las regiones de Colombia, a países vecinos como Ecuador, Panamá y Venezuela, y a más alejados como Argentina, México y Paraguay.

Tomada de https://astelus.com/bailes-dela-region-del-caribe/instrumentos-musica-del-caribe/

Se interpreta tradicionalmente con tres instrumentos: el acordeón diatónico, la guacharaca y la caja vallenata (pequeño tambor cónico de un solo parche con anillos de tensión). El vallenato también se interpreta con guitarra y con la instrumentación de la cumbia en cumbiambas y grupos de millo.

El vallenato tradicional fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación por el Consejo Nacional de Patrimonio del Ministerio de Cultura y está incluido en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, en la lista de salvaguardia urgente por la Unesco.

Almario, Óscar. 2001. “Tras las huellas de los afrodescendientes.” Acción colectiva, estado y etnicidad en el Pacífico colombiano, ed. Mauricio Pardo. Bogotá: Colciencias/ ICANH.

Arocha, Jaime. 2000. “Los afrocaribeños del litoral pacífico.” Cultura y región, ed. Jesús Martín Barbero, Fabio López de la Roche, Angela Robledo. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Aristizábal, Margarita. 2002. “El festival del Currulao en Tumaco: Dinámicas culturales y construcción de identidad étnica en el litoral pacífico colombiano.” Tésis de maestría, Facultad de Comunicación, Universidad del Valle.

Birenbaum Quintero, Michael. 2005. “Acerca de una estética popular en la música y la cultura de la champeta.” Colombia y el Caribe, ed. Zoila Sotomayor O. Barranquilla: Ediciones Uninorte

Chaves, M. (2011). La multiculturalidad estatalizada. Indígenas, Afrodescendientes y configuraciones de estado. Instituto Colombiano de Antropología e Historia: 9-24.

Jaramillo, J. (s.f). Campesinos de los Andes. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Recuperado de: revistas.unal.edu.co

Koorn, D. (1977). Folk music of the Colombian Andes. Washintong: Washington University. Recuperado el 21 de octubre de 2017 de: books.google.es

Miñana, C. (2006). Entre el Folclore y la etnomusicología en Colombia. Bogotá: A Contratiempo. Recuperado de danzaenred. com

Ocampo, J. (2006). Folclor, costumbres y tradiciones colombianas. Bogotá: Plaza & Janes. Recuperado el 21 de octubre de 2017 de: books.google.es

Sevilla, M. (2018). Una guía para acercarse a la diversidad musical del Pacífico. Revista Arcadia, Edición 154.