18 minute read

Introducción. Julián de la Herrería. Su Obra. Colección Museo Julian de la Herrería

JULIÁN DE LA HERRERÍA. SU OBRA

COLECCIÓN MUSEO JULIÁN DE LA HERRERÍA

Advertisement

María Blanco Conde

Julián de la Herrería. Su obra Colección Museo Julián de la Herrería

1. INTRODUCCIÓN

Desde que la donación de la Colección Josefina Plá a la AECID se ratificó en julio de 20171, la elaboración de éste catálogo era una asignatura pendiente del Centro Cultural de España Juan de Salazar y aunque el museo lo conforman cuatrocientos objetos muy diversos, nos hemos propuesto como primer objetivo, analizar la obra de Andrés Campos Cervera (Julián de la Herrería)2 por ser un conjunto lo suficientemente amplio y completo y que nos ha permitido realizar, en muchos casos, un estudio comparativo con algunas otras piezas que se encuentran en colecciones privadas y museos.

De tal manera que, con estos antecedentes, nuestro primer impulso a la hora de realizar este catálogo fue comprobar la ausencia de publicaciones monográficas sobre Julián de la Herrería y, por lo tanto, con mayor motivo era imperativo poner en marcha el análisis de sus obras dentro de su contexto histórico. Reconstruir su historia a partir de su producción artística con la certeza de que, además, dentro de su legado, fue el conjunto más apreciado y celosamente custodiado por Josefina.

1. El 14 de julio de 2017 en la casa de Josefina Plá (Asunción) se formalizó la donación de la Colección Josefina al Estado Español a través de su único hijo Ariel Plá, posteriormente fue ratificada y firmada en Madrid, por el director de la AECID, Luis Tejada Chacón. 2. Seudónimo que utiliza Campos Cervera para firmar todas sus obras a partir de agosto de 1928. El origen de la colección que conforma el Museo Julián de la Herrería3 surgió de la voluntad y empeño de la intelectual Josefina Plá (Isla de Lobos, Fuerteventura, 1903-Asunción, 1999) por traer, desde Valencia hasta Asunción, las obras de su marido4, el artista Andrés Campos Cervera (Asunción, 3 de mayo de 1888- Manises, Valencia, 11 de julio de 1937) conocido como ‘Julián de la Herrería’ desde agosto de 1928, y que habían quedado depositadas en el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí’ (Valencia) desde 1937, tras su fallecimiento en plena Guerra Civil española. Su viuda, decidida a instalarse en Asunción tras su muerte, vio cómo resultaba una tarea imposible en ese momento la salida de las obras que guardaba en su taller5 .

Desde Asunción, tras casi veinte años de gestiones y con la ayuda de algunos diplomáticos españoles, como Carlos Fernández Shaw, alto funcionario de Relaciones Exteriores y Ernesto Jiménez

3. Blanco Conde, Mª. (2017). Museos Latinoamericanos. El espacio Josefina & Julián. https://reinamares. hypotheses.org/16242 4. Declaradas patrimonio cultural por el UNESCO en 1959. Actualmente todas, excepto las diez piezas que fueron robadas en 1986, se conservan en el Museo Julián de la Herrería fundado por Josefina Plá. 5. Plá, J. (1977). El Espíritu del fuego. Biografía sobre el artista, escrita en 1944 y revisada en 1977.

Caballero6, embajador de España en Paraguay, la colección finalmente regresó a su tierra natal en 19567, salvo lo que había dejado depositado en el Consulado de Paraguay en Valencia y una docena de piezas que Josefina regaló a dicho museo en agradecimiento por la custodia, además de otras obras que se conservan en museos estatales y colecciones privadas españolas ya que, desde 1924, las primeras exposiciones de cerámica celebradas en Madrid y en Alicante en 1925, gozaron del favor del público y más adelante también en Manises, donde se instaló en 1922 para aprender las distintas técnicas decorativas. Sobre todo, empleó el reflejo metálico y la cuerda seca. Asistió cuatro años a las clases de la Escuela Práctica de Cerámica y al mismo tiempo se dedicó a pintar piezas para cinco de las fábricas más importantes de esta localidad de gran tradición ceramística desde la Baja Edad Media y famosa por el lustre dorado de sus vajillas moriscas, aportando decoraciones de inspiración precolombina sobre filtros de agua (Sinaí) y otras piezas y de cuya investigación se ha ocupado el ceramólogo Josep Pérez Camps, al cual le agradecemos su colaboración.

Años después, en 1989, fue voluntad de la escritora que las piezas de su marido y buena parte de aquellas que había logrado reunir a lo largo de toda su vida: cerámica popular de Itá; pinturas de artistas paraguayos y extranjeros; libros y sus propias cerámicas, pasaran a formar parte del Patrimonio

6. Ocupó la agregaduría cultural en la embajada española en Paraguay. Luego tuvo el mismo puesto en Brasil, y en 1958 volvió, en este caso ya como embajador, a Asunción (Paraguay), cargo en el que se mantuvo durante 14 años. Autor de numerosos libros entre ellos: Revelación del Paraguay, EspasaCalpe, Madrid, 1958; Asunción, capital de América, (Conferencia). Ediciones Cultura Hispánica, Madrid, 1971. 7. Ariel Plá, recordaba en una conversación mantenida en su casa durante la visita en julio de 2017, como Josefina había guardado celosamente durante ese tiempo el recibo expedido por el Museo tras depositar las obras y entregar personalmente en 1956 como justificante del depósito realizado en 1937. Invitavión de la Primera Exposición de cerámicas en Madrid, 1924.

del Estado Español en agradecimiento al apoyo prestado por el Instituto de Cultura Hispánica, donde estuvo invitada en varias ocasiones y disfrutó de una beca concedida en 1955.

Fue Eloisa Vaello Marco en calidad de directora del CCEJS8, la promotora de dar una nueva visibilidad y difusión a éste museo y para ello contó con la colaboración de varios especialistas paraguayos, entre otros, el artista y curador Osvaldo Salerno, que diseñó un nuevo espacio expositivo instalado en la planta superior del edificio del Centro con el fin de modernizar el Museo Julián de la Herrería que había sido inaugurado el 27 de septiembre de 1995.

La celebración del 40º aniversario del CCEJS en 2016, provocó un extenso programa de actuaciones culturales, entre éstos, una serie de seminarios dedicados a la ‘poderosa’ Josefina que quedaron plasmados en una

8. Directora del Centro Cultural de España Juan de Salazar desde 2011 hasta agosto de 2017.

Espacio Josefina& Julián. Vista de la Vitrina Pudridero II. CCEJS. Fotografía: María Blanco. publicación del CCEJS9, con una selección de objetos personales y piezas de varios artistas relacionados con la trayectoria artística de ambos, bautizado como Espacio Josefina & Julián10, y que todavía se puede visitar en la actualidad. La exposición, distribuida en varias vitrinas, además de cerámicas del matrimonio, también incluyen un conjunto de mates burilados por la etnia payaguá, tres videos11, muebles y diversos objetos del entorno de Josefina y Julián, con el objetivo de relacionar los diferentes ámbitos artísticos del que fueron partícipes tanto en su vida personal como profesional. En la vitrina principal, Osvaldo

9. AA. VV. (2016). Josefina. Cuadernos Salazar Nro. 4. CCEJS, Asunción. 10. Inaugurado en marzo de 2016 contó con la presencia de numerosos artistas incluido su hijo, Ariel Plá. 11. La cocina de las sombras de Adriana Almada (2015); Sobre el ámbito cotidiano de Silvia Villalba y Video instalación realizado a partir del torno empleado para moldear la cerámica. Salerno12 creó un conjunto singular, titulado Pudridero II, similar conceptualmente al que se puede ver en su galería de arte “La Fábrica” en Asunción. La mezcla de distintos objetos en barro negro, que en 2016 se podían encontrar en cualquier puesto callejero de Areguá; la cerámica popular de Itá y Tobatí como cantarillas zoomorfas y Kuimba’e engobadas; los grandes platos con las decoraciones más emblemáticas de Julián de la Herrería y algunas piezas con motivos payaguá engobadas y esgrafiadas de Josefina, que se incorporó al mundo de cerámica de la mano de Julián a partir de 1927, se disponen alineadas sobre las baldas en alternancia con los objetos más representativos de los protagonistas: las gafas, bata y un chal en seda de Manila de Josefina; la paleta y la máscara funeraria del pintor, además de obras dedicadas al artista y otras a Josefina por Bestard, Abramo, Laterza Parodi… conforman una foto fija y resumida de lo

12. Artista visual y arquitecto paraguayo, diseñó otros espacios museográficos como en el Museo del Barro de Asunción del que fue co-fundador.

que fue su vida juntos. Sobre el cristal y recorriendo longitudinalmente la vitrina, un fragmento de una poesía de Josefina.

El Acervo reunido por Josefina Plá, compuesto por 400 piezas, está formado por la producción de Andrés Campos Cervera (157 obras) entre dibujos, pinturas, carteles, grabados y sobre todo cerámica, lozas en cuerda seca, decoradas con esmaltes bajo cubierta, pintadas con óxidos metálicos, reflejo dorado y barros engobados, además de cerámicas de pequeño y mediano formato realizadas por Josefina y otros artistas latinoamericanos, sobre todo paraguayos que estuvieron en contacto con el matrimonio y posteriormente con Josefina a partir de su regreso definitivo a Asunción en 193813 .

Esta primera visita en 2017 sirvió, además, para realizar un exhaustivo análisis técnico de las piezas. En primer lugar, se comprobó el estado de conservación de todas las obras del museo, de las cuales algunas han pasado por un proceso de restauración y limpieza recientemente, en segundo lugar, la revisión del inventario de Josefina, hacer las oportunas correcciones y finalmente elaborar este catálogo que forma parte de la colección artística de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Es el primero que se presenta y el objetivo principal es que sirva como base para futuras investigaciones, como, por ejemplo, sobre los artistas paraguayos y sus relaciones con España ya que otros artistas como Laterza Parodi estuvieron becados en Manises aprendiendo el proceso de fabricación de la cerámica.

El orden de las obras en las que se basa este catálogo razonado sobre la producción artística de Andrés Campos Cervera en el museo que lleva su nombre, comienza por

13. En abril de 1938 con poco equipaje embarca en Barcelona rumbo a Marsella y de ahí viaja a Paraguay. A los pocos meses de su llegada conseguirá instalarse en la casa que había comprado con su marido en la calle Estados Unidos y República de Colombia, donde vivió hasta el final de su vida y actualmente vive su hijo, Ariel Plá. la cerámica porque fue en el campo en el que el artista más destacó y se rige por la antigüedad y por la serie a la que pertenecen las piezas- fechadas entre 1922 y 1937- y a continuación, el resto de su obra, sus pinturas (dibujos, grabados, óleos, acuarelas…) realizadas desde 1909 a 1936. Se adjunta, además de la catalogación, la ficha técnica, el nº de inventario y la bibliografía específica.

La distribución del catálogo de las obras de Julián de la Herrería es la siguiente:

Además, el catálogo contiene un texto del cerámólogo Josep Pérez Camps que analiza su producción manisera y su relación con las fábricas.

Obra cerámica: Producción cerámica desde 1922 hasta 1930 Decoración de la serie con motivos y leyendas guaraníes 1930-1933 Decoración de la serie “del folklore paraguayo” y otros motivos 1934-1937 Obra pictórica: Dibujos Grabados Óleos, acuarelas y otras técnicas Objetos varios

Andrés Campos Cervera, nació el mismo año en el que se publicó el libro de cuentos y poemas Azul de Rubén Darío, máximo exponente del Modernismo y este término tiene en español un sentido preciso, designa el amplio movimiento de renovación cultural desarrollado a finales del siglo XIX en Europa e Hispanoamérica en muchos terrenos de la cultura, particularmente en la literatura y el arte.14

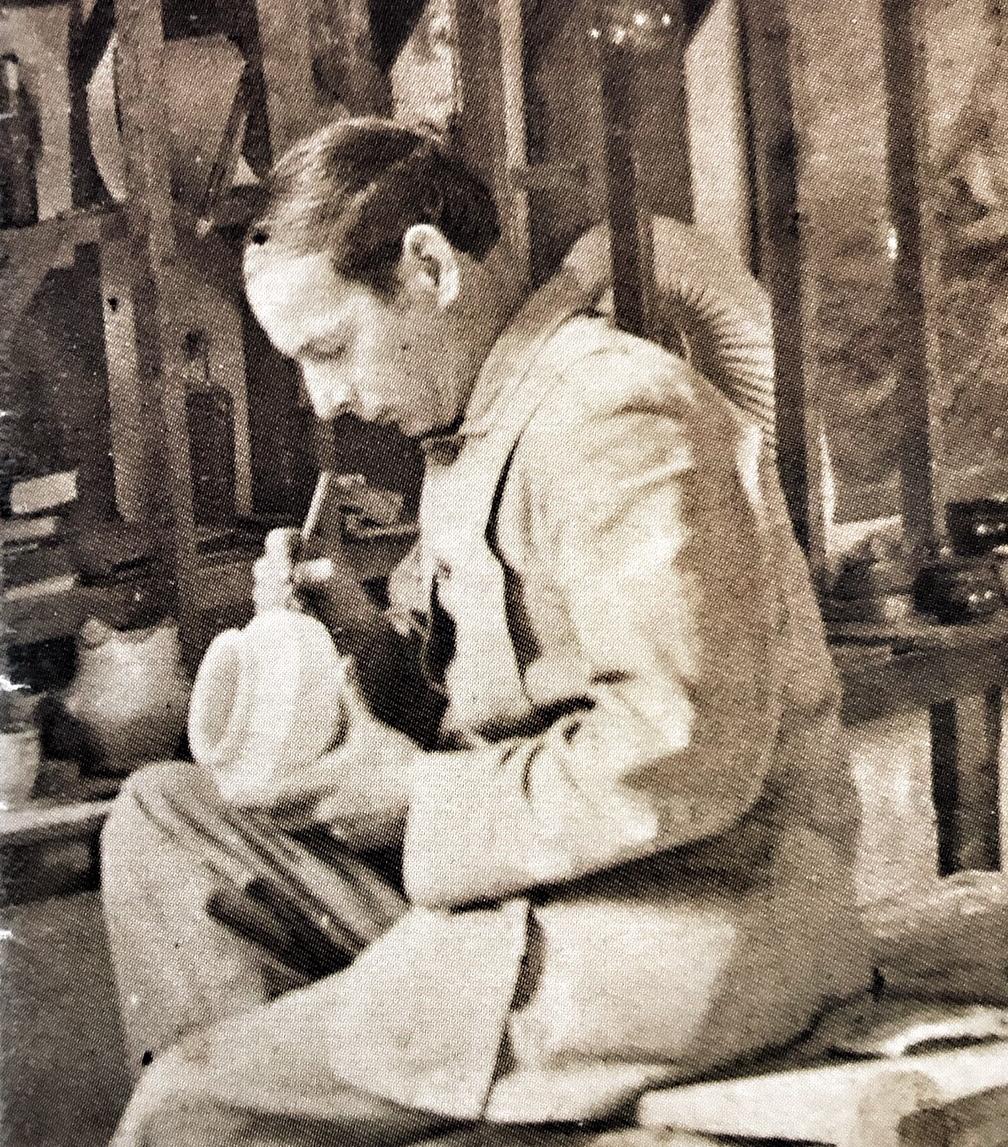

Los inicios de su carrera coinciden en España con la aparición de las vanguardias artísticas y fue el primer artista paraguayo del siglo XX que se formó en Madrid como pintor y descubriendo que, a través de la cerámica, tanto en las formas como en las decoraciones, podía aglutinar su herencia americanista, realizar diferentes experimentos estéticos, simbiosis y adaptaciones de las distintas culturas prehispánicas (azteca, maya, incaica, calchaquí...). Y así como en la pintura, observamos que apenas se produce una ruptura con la tradición y los convencionalismos a pesar de vivir varios años en París, el pintor y a menudo grabador, no se deja seducir por el cubismo o la abstracción, aunque sí por el posimpresionismo. A partir de su regreso a España —en 1921— descubriremos que será en la cerámica donde se convierte en un artista más creativo que buscará realizar un arte genuinamente americano aplicando técnicas decorativas aprendidas en Manises, Valencia (reflejo metálico y cuerda seca).

En esa evolución y buscando nuevos temas más relacionados con su tierra natal, a principios de los años treinta, consigue adaptar, sólo en la cerámica, un nuevo lenguaje artístico nacional en el que los dioses y genios guaraníes- a través de los poemas de Narciso R. Colmán (Rosicrán)- se unieron a su población más popular y a partir de 1935 al folclore paraguayo pintando unas piezas de vajilla con decoraciones muy personales, de gran éxito en su tiempo y que

14. Este movimiento tuvo dimensión internacional, pero con fuertes peculiaridades nacionales y recibe en cada país europeo un nombre distinto: Art Nouveau, Modern Style, Sezession, Jungendstil, etc… más tarde siguieron siendo divulgadas por su viuda y discípula a lo largo de toda su vida, mezcladas con decoraciones payaguás15, y con la fortuna de conservar en esta colección las primeras piezas salidas del horno: los platos ‘muestrarios’ de su serie más emblemática, realizada a partir de 1930, dedicada a los mitos y leyendas guaraníes.

En esta misma época, el creador de la Escuela del Sur, el uruguayo Joaquín Torres García (Montevideo, 1874-1949), que desde 1930 integró en sus obras imágenes del arte precolombino y del arte de las culturas indígenas norteamericanas también se encontraba en Madrid realizando estructuras neoplásticas, formas geométricas que se funden a la manera de cerámicas nazca de Perú. Aunque no fue el único, a Madrid acudieron, en distintas oleadas, en las primeras décadas del siglo XX numerosos artistas procedentes de Hispanoamérica, sobre todo argentinos y mexicanos como Roberto Montenegro y Diego Rivera. Y se produce un nuevo movimiento intelectual y artístico que recibe distintas denominaciones como: Indianismo, Indigenismo, Americanismo…en el que, como señalaba Rubén Capdevila,16 ese “gesto aislado e intuitivo” llevado a cabo por Campos Cervera lo terminaría involucrando en una visión eurocentrista.

La revisión de la obra de Julián de la Herrería en la Colección del CCEJS y sus planteamientos estéticos de su corta trayectoria artística comienza por hacer una lectura de su biografía —El espíritu del fuego— realizada por su viuda en 1944 y actualizada posteriormente en 1977, es en verdad, a día de hoy, la fuente documental más importante

15. Los payaguás forman parte de una de las cinco familias lingüísticas del Paraguay (de las cuales se desprenden diecisiete lenguas diferentes) que en el siglo XVIII se establecieron en los alrededores de Asunción. Hoy es una etnia extinguida. 16. Capdevila, R. (2016). Julián y Josefina: de la indagación americanista al descubrimiento del arte popular paraguayo. Folleto de la exposición Espacio Josefina& Julián. Colección/Museo Julián de la Herrería. Asunción: CCEJS.

y principal que tienen los investigadores sobre su vida y su obra. Un libro fundamental y que, indudablemente, ayuda a recomponer la biografía de Andrés Campos Cervera. Una de las conclusiones que se extraen de su lectura, es que su relación fue tan intensa e importante para la intelectual que, a pesar de la temprana muerte del artista, siempre tuvo presente la obra de su marido. A pesar de los pocos años de convivencia, éste supo transmitirle la pasión por el arte.

Josefina, muy joven aún, se había dedicado hasta ese momento a escribir poemas y otras obras, llegó a Asunción por primera vez el 1 de febrero de 1927 para reunirse con su marido17 con el que se había casado por

17. En una carta de Andrés Campos Cervera a su amigo O’Leary fechada en Asunción el 1 de abril de 1926, la describe como una poetisa muy inteligente y prometedora.

Portada catálogo. Primera Exposición de Artistas Paraguayos en Buenos Aires. (1933). Fotografía: María Blanco poderes en Almería (España) en diciembre de 1925 —es allí en Paraguay cuando tiene sus primeras experiencias con la estampación gráfica y logra publicar alguna xilografía en la prensa asuncena firmando con el seudónimo Abel de la Cruz y más adelante, en la cerámica, ya utiliza su nombre y apellido o bien sus iniciales “JP”—. Sus diferentes ocupaciones la convirtieron en una valiosa e indispensable colaboradora de Andrés, además de contribuir con su trabajo al sustento familiar18 .

Desde su infancia y tras el fallecimiento de su madre Aurelia, en 1900, Andrés Campos Cervera tuvo claro que su vocación era convertirse en pintor y siendo muy joven entabló amistad con otros artistas paraguayos mayores que él como Juan A. Samudio (Asunción, 1879-1935), destacado paisajista con el que coincidirá en repetidas ocasiones e incluso expondrán juntos en Buenos Aires en 193319 .

Después de su llegada a España, en 1907, y tras su paso por la Escuela de Bellas Artes de San Fernando y más tarde en París e Italia donde terminará de formarse como pintor, regresa a Asunción tras doce años de ausencia en 1919, donde realizará su primera exposición. Poco tiempo después, tras unos meses en París en 1920, decidirá regresar a Madrid en 1921 y de la capital viajará y se instalará en Manises para formarse como ceramista, será entonces cuando conozca en Villajoyosa (Alicante) a Josefina Plá en el

18. La traducción de textos alemanes sobre el arte precolombino le sirvió al artista para escribir un par de artículos en una revista paraguaya (1926). Josefina se inicia en 1928 como redactora periodística en varios diarios locales y como locutora de radio. 19. En esa misma exposición participan otros artistas paraguayos: Pablo Alborno y Modesto Delgado Rodas y Holdenjara.

verano de 192320, contraigan matrimonio tras dos años de noviazgo en la distancia y trabajen juntos hasta el fallecimiento de éste en Manises el 11 de julio de 1937. La complicidad y la admiración mutua le marcará a Josefina el resto de su vida.

Debido a la gran transcendencia e importancia que tiene la obra literaria y poética de Josefina Plá en Paraguay, desde la década de los ochenta del pasado siglo XX hasta hoy en día, se han llevado a cabo numerosos análisis, estudios y tesis doctorales acerca su figura- tanto en España, como en Brasil, Paraguay e Italia-. A la hora de trazar la biografía de la escritora, todos los estudiosos de su obra intelectual subrayan el peso latente de la figura del artista y que deja constancia en algunos poemas que la escritora le dedicó.

Las amistades que compartieron durante sus estancias en Asunción, por ejemplo, la del pintor Jaime Bestard con el que Andrés había fundado el Salón de Primavera del Ateneo Paraguayo en 193421 permanecieron a lo largo de los años y otras, se fueron añadiendo a su regreso ya viuda, contagiados por la trascendencia de sus obras literarias y su personalidad en Paraguay.

En la colección del Museo Julián de la Herrería figuran obras de artistas europeos que se instalaron en Asunción a causa de la Segunda Guerra Mundial y posteriormente otros latinoamericanos, durante la dictadura

20. Durante unas vacaciones en Villajoyosa (Alicante), «la casualidad […] se encarga de poner frente a frente» a la «tímida, casi huraña» Josefina, «morena rara, / de ojos de rubia» azules como el mar, y al «despejado y vivaz» Andrés Campos Cervera (1888-1937), quien tenía treinta y seis años. en Plá, J. (1992). El espíritu del fuego, en Ed., Obras completas, vol. III, RP Ediciones-ICI (Instituto de Cooperación Iberoamericana), Asunción: p. 141. 21. Jaime Bestard (Asunción, Paraguay, 1892-1965) realizó un par de retratos individuales del matrimonio en 1934, pero lamentablemente el de Julián se ha perdido. stronista22, como el brasileño Livio Abramo, en 1956, quien fundó a los pocos meses de instalarse un Taller de Grabado bautizado ‘Julián de la Herrería’; o de otros artistas asuncenos.

Indudablemente, un seguidor suyo fue José Laterza Parodi (1915-1981)23 cuyo trabajo cerámico muralista es muy importante en Asunción, al igual que Andrés, también disfrutó de una beca en Manises (1956) y allí aprendió la técnica de reflejo metálico y cuerda seca. Junto a Josefina creó en Asunción un grupo, en 1954, llamado Arte Nuevo24 al que se sumaron Olga Blinder y Lili del Mónico y que supuso una nueva mirada renovadora de la plástica, una nueva corriente que transformó el panorama artístico de Paraguay y que introdujo importantes cambios estéticos y rompió definitivamente con el academicismo.

El empeño de la creación del Museo Julián de la Herrería y más adelante de su renovación museográfica, partió de una mujer de voluntad férrea e incansable trabajadora que se convirtió en todo un referente cultural en Paraguay a partir de la segunda mitad del siglo XX. Su generosidad con el Estado español, ha hecho posible que el visitante pueda disfrutar para siempre de este legado.

22. Dictadura dirigida por Alfredo Stroesnner que ocupó el poder entre 1954-1989. Gobernó con una ideología nacionalista fundada en las ideas de Juan E. O’Leary y Natalicio González. Fue derrotado por un golpe militar que le hizo partir para el exilio. 23. Fue alumno de Josefina quien le introdujo en el mundo de la cerámica y su obra ha sido investigada por Amalia Ruiz Díaz y publicada en 2019. 24. Josefina al hablar de este grupo señalaba: “A partir de ese momento memorable, día del mes de junio de 1954, las artes plásticas paraguayas no fueron ya las mismas. Se había iniciado lenta pero segura la revisión; el timón había hecho un giro de 180 grados. Los hechos posteriores han dado la razón a aquellos entusiastas pioneros.” Plá. J. (1997). “Grupo Arte Nuevo: génesis, obra y significado” en Arte Actual en el Paraguay 1900-1985, Asunción: Ed. Don Bosco.