16 minute read

COVID-19

from I VIRUS

CICLO VITALE DEI VIRUS E RIPRODUZIONE VIRALE

La replicazione virale inizia con l’adsorbimento del virus alla cellula, fenomeno che richiede un’interazione tra specifiche strutture di superficie del virione (antirecettori) e recettori della membrana citoplasmatica della cellula. All’adsorbimento segue poi la penetrazione del virus, che può avvenire per traslocazione del virione, per endocitosi all’interno di vacuoli citoplasmatici o per fusione dell’involucro pericapsidico. All’interno della cellula, l’acido nucleico virale viene liberato da quanto rimane del rivestimento proteico e inizia a essere espresso. Dal momento in cui il virus penetra nella cellula a quello in cui cominciano a prodursi i primi virioni, esso non è più rilevabile nella cellula come entità infettante, motivo per il quale questo periodo è stato chiamato fase di eclisse. La replicazione virale si completa con il montaggio (o assemblaggio) delle subunità proteiche virali che, racchiudendo l’acido nucleico ed eventuali altri componenti interni, formano i virioni di progenie. Per alcuni virus il montaggio dei virioni coincide con la maturazione. Altri, invece, devono subire ulteriori modificazioni prima di maturare. La replicazione termina con la liberazione delle particelle virali dalla cellula ospite. Quando la replicazione virale si verifica in maniera completa con produzione di progenie, si parla di infezione produttiva. In cellule sensibili ma non permissive, tuttavia, l’infezione può portare all’espressione di alcuni geni virali – si parla allora di infezione abortiva – e la cellula ospite può pertanto sopravvivere. In questo caso se i geni virali espressi sono capaci di attivare il DNA cellulare, la cellula sopravvissuta può risultare trasformata. Infine, se la cellula è permissiva solo in certe condizioni, per esempio di attivazione, la replicazione può arrestarsi con il cambio di stato della cellula e riprendere quando lo stato di origine venga ripristinato: in questi casi l’infezione può, quindi, diventare latente.

Advertisement

9 I virus

Effetti sulla cellula

La moltiplicazione virale produce nella cellula ospite modificazioni che ne alterano lo stato fisiologico: possono derivarne cambiamenti della morfologia cellulare e alterazioni metaboliche, genetiche o regolatorie, che causano la morte della cellula o la sua trasformazione in senso neoplastico. Molti v. inoltre inibiscono la sintesi delle macromolecole cellulari (DNA, RNA e proteine), impedendo così alla cellula di riparare i danni da usura o prodotti dal virus. Talvolta, si possono produrre rotture cromosomiche che, se l’infezione abortisce e la cellula sopravvive, ne modificano stabilmente l’assetto genetico. Nelle infezioni trasformanti, la cellula infetta, anziché andare incontro alla morte, può subire la trasformazione e assumere le caratteristiche di cellula tumorale. La trasformazione tumorale si stabilisce in due fasi successive, nella prima delle quali la cellula acquisisce la capacità di moltiplicarsi indefinitamente (immortalizzazione). Nelle cellule immortalizzate può, quindi, verificarsi un secondo evento (promozione) che fa loro perdere la cosiddetta inibizione da contatto, un fenomeno per cui esse smettono di dividersi quando si trovano a contatto con altre cellule adiacenti. È stato accertato che i virus, attraverso meccanismi complessi, possono influire su entrambe le fasi.

Effetti sui batteri

I virus che infettano i batteri vengono chiamati batteriofagi, o fagi. I virioni, i cui acidi nucleici devono superare la parete batterica per poter infettare la cellula ospite, sono spesso muniti di un complesso molecolare in grado di iniettare l’acido nucleico del fago attraverso la parete del batterio ospite. Una volta che l’acido nucleico è penetrato nella cellula ospite, possono succedere due cose, a seconda del tipo di fago:

• Il virus compie un ciclo litico, cioè si riproduce immediatamente, uccidendo la cellula ospite che va incontro a lisi (si rompe), liberando la progenie del fago. Un virus che si riproduce esclusivamente attraverso il ciclo litico viene definito virulento. Dopo che un virus virulento si è legato a un batterio e vi ha iniettato il proprio acido nucleico, quest’ultimo assume il controllo dell’attività metabolica dell’ospite.

10 I virus

• Il virus compie un ciclo lisogeno, cioè posticipa la riproduzione inserendo il proprio acido nucleico nel genoma della cellula ospite. In questo caso il batterio infettato non va incontro a lisi e ospita, invece, l’acido nucleico virale nel proprio genoma. I batteri che ospitano particelle virali non litiche sono detti batteri lisogeni e i virus vengono definiti temperati. Nei batteri lisogeni il DNA fagico si integra nel cromosoma batterico. Il virus così integrato è un’entità non infettiva e viene denominato profago. Il profago può rimanere inattivo all’interno del genoma batterico per molti cicli di divisione cellulare. Però, a volte, un batterio lisogeno può essere indotto ad attivare il proprio profago. Tale attivazione dà origine a un ciclo litico, in cui il profago abbandona il cromosoma batterico e produce nuove particelle virali.

Molti virus si riproducono esclusivamente attraverso il ciclo litico, mentre altri vanno incontro a entrambi i tipi di ciclo riproduttivo. La capacità di passare dal ciclo lisogeno a quello litico è di grande utilità per il fago, perché gli permette di sfruttare al massimo l’opportunità di produrre particelle virali figlie. Quando la cellula ospite è in fase di rapida crescita e riproduzione, il profago rimane nello stato lisogeno. Quando, invece, la cellula ospite si è logorata o è stata danneggiata da agenti mutageni, il profago interrompe lo stato di incubazione e attiva il ciclo litico.

11 I virus

GENETICA DEI VIRUS

In generale si può affermare che i virus sono in una continua evoluzione genetica che tende a un sempre migliore adattamento al proprio ospite, processo che inizia in maniera casuale durante la replicazione. Se il cambiamento genetico non altera la capacità riproduttiva del virus, esso si potrà trasmettere alla progenie virale ed eventualmente stabilizzarsi nella popolazione. I cambiamenti genetici che ledono in maniera significativa la capacità replicativa del virus risultano eliminati dalla popolazione virale. Anche le alterazioni che causano lievi danni alla capacità replicativa virale tendono a essere eliminate perché il virus originario si replica con maggiore velocità o efficienza. Tuttavia, se sussiste una condizione esterna (per es. la presenza di un farmaco antivirale) che conferisce al variante (per es. un ceppo resistente al farmaco) un vantaggio rispetto alla popolazione originaria, la popolazione mutata si affermerà rapidamente sostituendosi a quella preesistente.

Tra i meccanismi responsabili di alterazioni ereditarie delle caratteristiche virali, il più frequente è rappresentato dalle mutazioni puntiformi, le quali

12 I virus

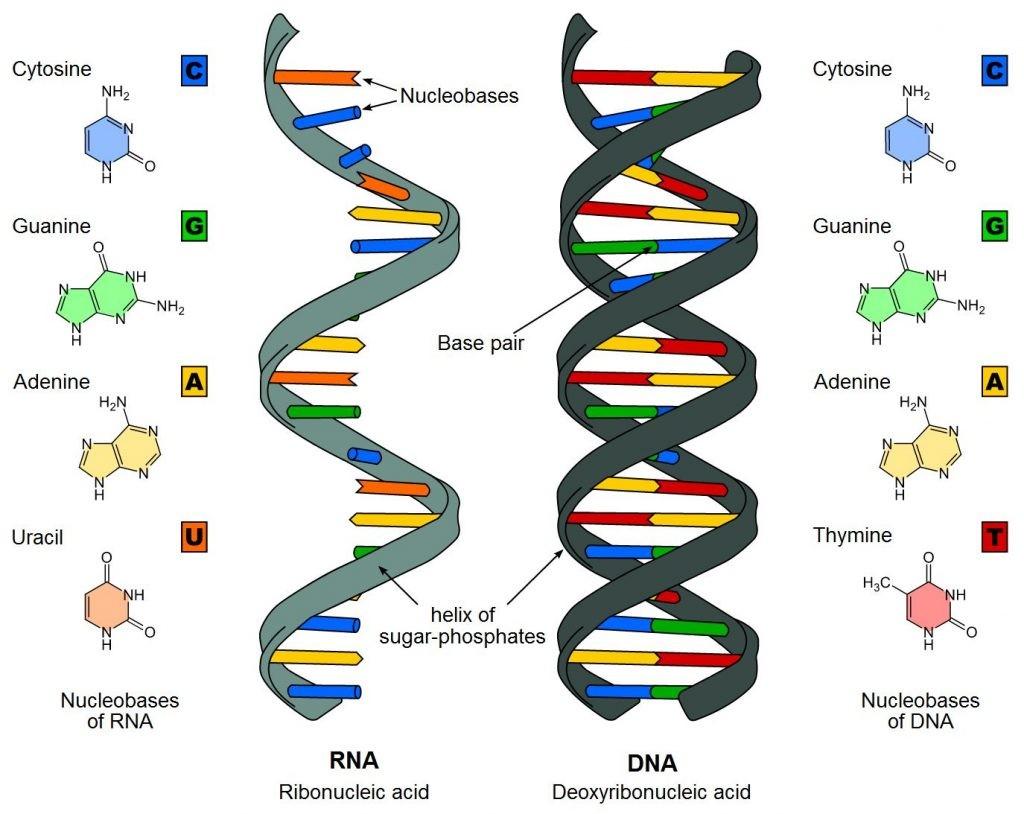

sono dovute generalmente a errori nell’incorporazione di un nucleotide nel corso della replicazione del genoma. I v. che utilizzano una DNA presentano una frequenza di mutazione relativamente bassa, perché l’enzima è in

grado di correggere eventuali errori commessi durante la copiatura dello stampo. I v. che utilizzano come enzima replicativo una RNA polimerasi sono invece privi di attività di correzione e pertanto sono più esposti a errori di copiatura. Nelle popolazioni virali già adattate all’ospite, di regola, si è già selezionata quella più idonea, per cui raramente le mutazioni che intervengono risultano vantaggiose, ma sono nella maggioranza dei casi indifferenti, letali o parzialmente deleterie. Una mutazione indifferente o parziale può conferire al v. che la possiede un vantaggio selettivo in alcune situazioni in cui il ceppo selvaggio è svantaggiato, come per es. nel caso in cui l’ospite sviluppa una risposta immunitaria verso il determinante antigenico originario. In questo caso, le varianti virali si affermeranno tanto più rapidamente quanto più grande sarà il vantaggio selettivo conferito dalla mutazione. Il fenomeno relativo all’accumulo progressivo di mutazioni, con conseguente variazione antigenica, è indicato come deriva antigenica. Quando due v. con differenze genetiche coinfettano la stessa cellula, possono andare incontro a ricombinazione, cioè allo scambio di tratti omologhi di materiale genetico, da cui consegue un cambiamento radicale delle caratteristiche genetiche della popolazione virale. Per i v. a DNA questo fenomeno si verifica per interruzione e risaldatura di segmenti neosintetizzati, mentre per i v. a RNA la ricombinazione avviene durante la replicazione, per salto dell’enzima replicativo da un filamento/stampo a un altro. La cellula infettata contemporaneamente da due v. diversi con genoma segmentato contiene segmenti di entrambi i v. parentali che, durante il montaggio e la maturazione, possono essere casualmente distribuiti nei virioni di progenie. Ne risulteranno, quindi, virioni dalle caratteristiche intermedie tra i due v. parentali e, se queste conferiscono un vantaggio selettivo, i v. ricombinanti verranno favoriti dalla selezione. Il fenomeno, analogo alla segregazione indipendente dei cromosomi negli eucarioti, viene anche definito mescolamento genotipico.

13 I virus

DANNI PROVOCATI DAI VIRUS

I virus possono causare direttamente alterazioni più o meno rilevanti. Queste alterazioni rivestono un’importanza fondamentale nella genesi di gran parte delle manifestazioni patologiche che caratterizzano molte malattie virali. Le paralisi flaccide della poliomielite, per es., sono causate dalla necrosi dei neuroni motori determinata da poliovirus che raggiungono le corna anteriori del midollo spinale. I v. possono, tuttavia, causare modificazioni funzionali delle cellule anche in assenza di alterazioni morfologicamente apprezzabili. Il v. della rabbia, per es., quando si moltiplica nei neuroni, ne altera le funzioni recettoriali portando al quadro clinico drammatico che caratterizza la malattia. Le conseguenze dell’azione diretta dei v. dipendono in gran parte dal tipo di cellule colpite. La distruzione di cellule, come quelle nervose e cardiache che esercitano funzioni vitali e sono incapaci di rigenerare, porta a malattie gravi e irreversibili, mentre lesioni a carico delle cellule che svolgono funzioni meno critiche e che comunque possono rigenerare rapidamente, come quelle dell’epitelio intestinale, provocano malattie meno gravi e che possono recuperare con maggiore facilità. La reazione dell’ospite all’infezione virale, se ben calibrata per ampiezza e intensità, porta alla eradicazione dell’infezione. I danni patologici possono infatti essere prodotti attraverso le risposte infiammatorie e immunitarie che l’organismo stesso mette in atto per difendersi. Sia gli anticorpi, sia le risposte cellulo-mediate possono contribuire in maniera determinante alla genesi degli effetti patologici prodotti nelle infezioni virali. I complessi immuni che si formano nel corso di un’infezione virale possono, in particolari, condizioni depositarsi sulle membrane basali dei glomeruli renali, nelle arteriole della cute e di altri distretti e nelle articolazioni, provocandovi fenomeni infiammatori. Inoltre, in alcune infezioni virali si innescano processi autoimmunitari che sono stati chiamati in causa, congiuntamente ad altri fattori, nella genesi di alcune malattie autoimmuni.

14 I virus

COVID-19

Cos’è un Coronavirus?

I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie. I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l’uomo per poi diffondersi nella popolazione. I coronavirus umani conosciuti ad oggi, comuni in tutto il mondo, sono sette, alcuni identificati diversi anni fa (i primi a metà degli anni Sessanta) e alcuni identificati nel nuovo millennio. Come si è diffuso il Covid-19?

Già a novembre il nuovo coronavirus Sars-CoV-2 aveva iniziato a circolare, in Cina, in particolare a Wuhan, la città più popolata della parte orientale, perno per il commercio e gli scambi. All’inizio, però, non si sapeva che si trattasse di un nuovo virus: ciò che inizia ad essere registrato è un certo numero di polmoniti anomale, dalle cause non ascrivibili ad altri patogeni. La prima data ufficiale in cui inizia la storia del nuovo coronavirus è il 31 dicembre, dove le autorità sanitarie locali avevano dato notizia di questi casi insoliti. All’inizio di gennaio 2020 la città aveva riscontrato decine di casi e centinaia di persone erano sotto osservazione. Dalle prime indagini infatti, era emerso che i contagiati erano frequentatori assidui del mercato Huanan Seafood Wholesale Market a Wuhan, che è stato chiuso dal 1 gennaio 2020, di qui l’ipotesi che il contagio possa essere stato causato da qualche prodotto di origine animale venduto nel mercato. l 9 gennaio le autorità cinesi avevano dichiarato ai media locali che il patogeno responsabile è un nuovo ceppo di coronavirus, ma diverso da tutti nuovo, appunto. L’Oms divulgava la notizia il 10 gennaio, fornendo tutte le istruzioni del caso (evitare contatto con persone con sintomi). Non si conosceva ancora la contagiosità di questo virus (Sars e Mers, ad esempio, molto più gravi erano però molto meno contagiose).

15 I virus

Il 7 gennaio il virus veniva isolato e pochi giorni dopo, il 12 gennaio, veniva sequenziato e la Cina condivideva la sequenza genetica. In questa fase la Cina stava già svolgendo un monitoraggio intensivo.

l 21 gennaio le autorità sanitarie locali e l’Organizzazione mondiale della sanità annunciavano che il nuovo coronavirus, passato probabilmente dall’animale all’essere umano (un salto di specie), si trasmette anche da uomo a uomo. Nel frattempo Wuhan diventava una città isolata e i festeggiamenti per il capodanno cinese venivano annullati lì e in altre città cinesi, come Pechino e Macao. In Italia i casi erano pochissimi e tutti provenienti dalla Cina: a partire dal 29 gennaio c’erano due turisti cinesi di Wuhan contagiati. C’erano poi altri turisti e studenti che erano stati bloccati in Cina. Tutte queste persone sono guarite e sono state dimesse nel mese di febbraio. I contagi fuori dalla Cina sono ancora molto circoscritti e limitati, con focolai per ogni paese di un manipolo di persone. Alla fine di gennaio il rischio che l’epidemia si diffondesse passava da moderato a alto, tanto che nella serata del 30 gennaio l’Oms dichiarava l’emergenza sanitaria pubblica e di interesse internazionale” e l’Italia bloccava i voli da e per la Cina, unica in Europa. Ma la situazione in Cina stava già migliorando. L’11 febbraio è arrivato il nome della nuova malattia causata dal coronavirus. Il nome, scelto dall’Oms, è Covid-19: Co e vi per indicare la famiglia dei coronavirus, d per indicare la malattia (disease in inglese) e infine 19 per sottolineare che sia stata scoperta nel 2019. Venerdì 21 febbraio 2020 è una data centrale per la vicenda italiana legata al nuovo coronavirus. In questa data sono emersi diversi casi di coronavirus nel lodigiano, in Lombardia: si tratta di persone non provenienti dalla Cina, un nuovo focolaio di cui non si conosce ancora l’estensione. Alcuni dei paesi colpiti (Codogno, Castiglione d’Adda e Casalpusterlengo ed altri) sono stati di fatto chiusi, un po’ come avviene ora per l’Italia “zona protetta”. Fuori dalla Cina, il numero di contagiati è molto alto in Italia, Iran e Corea del Sud, anche se il Covid-19 non è ancora pandemia. Tuttavia, fra la fine

16 I virus

di febbraio e i primi giorni di marzo 2020, dopo l’Italia, anche in altri stati vengono rilevate un numero crescente di casi e un’epidemia.

Mentre l’Italia si sta muovendo – per prima in Europa, con il plauso dell’Organizzazione mondiale della sanità – per contenere il contagio, anche a livello globale sta succedendo qualcosa. L’11 marzo 2020 è stato annunciato nel briefing da Ginevra sull’epidemia di coronavirus che Covid19 è una pandemia. L’obiettivo dell’Oms è quello di fare un appello a tutte le nazioni per contrastare la diffusione della Covid-19. • Quali sono i sintomi di una persona con COVID-19?

I sintomi più comuni di Covid-19 sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti possono presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea. Questi sintomi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. Recentemente, l'anosmia/iposmia (perdita /diminuzione dell'olfatto), e in alcuni casi l'ageusia (perdita del gusto) sono state segnalate come sintomi legati all'infezione da Covid-19. I dati provenienti dalla Corea del Sud, dalla Cina e dall'Italia mostrano che in alcuni casi i pazienti con infezione confermata da SARS-CoV-2 hanno sviluppato anosmia/iposmia in assenza di altri sintomi. Quanto è pericoloso il nuovo virus? Alcune persone si infettano ma non sviluppano alcun sintomo. Generalmente i sintomi sono lievi, soprattutto nei bambini e nei giovani adulti, e a inizio lento. Circa 1 persona su 5 con COVID-19 si ammala gravemente e presenta difficoltà respiratorie, richiedendo il ricovero in ambiente ospedaliero. Quali sono le persone più a rischio di presentare forme gravi di malattia?

Le persone anziane e quelle con patologie pre-esistenti, come ipertensione arteriosa, problemi cardiaci o diabete e i pazienti immunodepressi (per patologia congenita o acquisita o in trattamento con farmaci

17 I virus

immunosoppressori, trapiantati) hanno maggiori probabilità di sviluppare forme gravi di malattia.

Quali sono le raccomandazioni per le persone più a rischio? A tutte le persone anziane o affette da una o più patologie croniche o con stati di immunodepressione congenita o acquisita, è raccomandato di non uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. I Coronavirus e il nuovo Coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona?

Sì, alcuni Coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona, di solito dopo un contatto stretto con un paziente infetto, ad esempio tra familiari o in ambiente sanitario. Anche il nuovo Coronavirus responsabile della malattia respiratoria COVID-19 può essere trasmesso da persona a persona tramite un contatto stretto con un caso probabile o confermato. Come si trasmette il nuovo Coronavirus da persona a persona? Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite: • • • la saliva, tossendo e starnutendo contatti diretti personali le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti. Studi sono in corso per comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus.

18 I virus

Come è avvenuta la mutazione genetica?

Studiando le sequenze genetiche del virus in circolazione in Cina i ricercatori ne hanno ricostruito le mutazioni fino a scoprire quella che è stata decisiva per il cosiddetto salto di specie, ossia il cambiamento che ha permesso a un virus tipico degli animali, in particolare dei pipistrelli, di diventare capace di aggredire l'uomo. "E' stato un cambiamento decisivo, una mutazione molto particolare avvenuta fra il 20 e il 25 novembre", disse Massimo Ciccozzi, un importante biomedico ed esperto in epidemologia. Come tutti i virus, anche il coronavirus Covid-19 "muta in continuazione e cerca di cambiare aspetto per essere in equilibrio con il sistema immunitario ospite", ha proseguito l'esperto. Dopo quella di due proteine strutturali, la terza mutazione del coronavirus è stata quella decisiva: a trasformarsi è stata la proteine di superficie chiamata 'spike' (punta, spina), che il virus utilizza per aggredire le cellule e invaderle per moltiplicarsi. "E' stata la mutazione della proteina spike che ha permesso al virus di fare il salto di specie. E' una proteina abbastanza conservata nella storia evolutiva del virus - ha detto ancora Ciccozzi - e questa mutazione le ha permesso di fare il passaggio dall'animale all'uomo, innescando l'epidemia umana".

19 I virus

CONCLUSIONE

Con questo approfondimento sono riuscita a rispondere a tutte le domande che avevo inizialmente. Ho capito veramente bene che cos’è un virus e tutte le sue caratteristiche. Ho capito tutto sulle malattie, sui virus, su quello che li causa. E sopratutto, approfondendo generalmente questo argomento, sono riuscita a comprendere molto meglio tutta la parte riguardante il coronavirus e la nostra attuale situazione. La parte che mi ha incuriosito di più è stata proprio questa, in quanto, facendo una ricerca approfondita, ho capito bene tutti gli aspetti che al telegiornale non ci spiegavano. È stato davvero bellissimo svolgere questo approfondimento!

20 I virus

SITOGRAFIA

www.treccani.it\enciclopedia www.msdmanuals.com https:\\cultura.biografieonline.it www.microbiologiaitalia.it ebook.scuola.zanichelli.it\scuola biologia www.mondadorieducation.it www.enicentro.it www.wired.it\scienze\medicina www.salute.gov

21 I virus