24 minute read

Le porte della città

La difesa delle mura durante il medioevo era di fondamentale importanza. Essendo difficile praticare brecce nelle mura o scalarle si cercava di prendere le porte di sorpresa o con la forza. Quindi vi era la necessità di assicurarne la difesa con disposizioni costruttive particolari, come aprirle in prossimità di torri difensive. Sulle porte di Piacenza la documentazione è scarsa, pertanto risulta difficile fare un quadro completo. Le porte di cui si ha traccia prima del XII secolo sono Porta Santa Brigida, in piazza Borgo, protetta dal torrione tuttora esistente. Vi era porta San Lorenzo, dove è oggi il palazzo dei mercanti, Porta Aenea o di Sant’Antonio, all’incrocio delle vie Sopramuro-Frasi. Proseguendo si trovano Pusterla del Vescovo, Santa croce in porta nuova (all’altezza di San Rocco, angolo via Roma/Legnano), Porta Gariverta, in seguito Fodesta. Vicino a S. Sisto troviamo la Pusterla di Santa Caterina e Porta Milanese (in seguito Borghetto).

Porta di S. Lazzaro

Advertisement

La costruzione della porta risale al 1533 quando il Papa Clemente VII ordinò la costruzione di tre porte ad opera dell’architetto piacentino Tramello. La struttura era a pianta quadrata e con un fronte rettangolare, disponeva di locali per l’alloggio della guardia e del connestabile (o custode). Era una porta molto trafficata in quanto da qui vi passava tutto il traffico della Via Emilia. Si trovava dove ora è Piazzale Roma. Durante il medioevo era chiamata Porta dei Ladroni e si trovava tra l’ingresso del liceo artistico Bruno Cassinari e quello del Politecnico. Chiusa al traffico nel 1872, venne abbattuta totalmente nel 1925 per fare spazio ai nuovi locali della società tramviaria.

Porta di S. Antonio

Ultima delle tre porte commissionate da Clemente VII e progettate da Tramello. Le linee non differivano da

_ porta S. Antonio dopo i lavori di restauro

quelle di San Lazzaro e di San Raimondo. Questa porta continuerà ad essere chiamata dal popolo ‘Stra Levata’ dalla strada che immetteva nella Via Postumia. Venne terminata nel 1531. Nel 1796 lascia passare Napoleone Bonaparte entrante in città. Chiusa nel 1872 insieme a quella di San Lazzaro, è tuttora esistente e ben conservata all’interno dell’arsenale militare.

Porta di S. Raimondo

Iniziata nel 1534 e terminata nel 1535 su progetto di Tramello. Nel 1703 venne ricostruito il ponte della porta. Si trovava dove è ora piazzale Genova, vicino all’ingresso dell’ospedale militare. Era chiamata porta di San Paolo ma il popolo la continuava a chiamare di San Raimondo a ricordo della più antica del 1236. Venne demolita nel 1865 assieme ad un pezzo di muro per costruire l’ospedale. Unica immagine della porta arrivata fino a noi è un acquerello di autore sconosciuto contemporaneo.

Porta di Soccorso o Dei Pontieri

Di fronte alla zona militare della Caserma Nicolai è stata aperta nelle mura una nuova porta nel 1862, come recita la data incisa. Questa però non è originale ma sorta per un raccordo veloce della caserma Genio Pontieri e l’area di esercitazione sulla sponda del fiume.

Porta di Borghetto

Fu l’ultima della cinta cinquecentesca ad essere costruita, nel 1543. Chiamata inizialmente Porta Gambara, poi Porta Farnese ma dopo non molto tempo tornò a chiamarsi Borghetto. Nel 1864 costituiva la principale strada per la Lombardia e per questo venne chiamata anche Porta Milanese. Per questo motivo venne risparmiata dalla demolizione. Nel 1850, sotto dominazione austriaca, subì dei lavori di restauro. Nel 1905 crolla la volta del padiglione facendo crollare gran parte del piano superiore. Sulla facciata retrostante vi è una lapide che ricorda la fuga degli austriaci il 10 giugno del 1859.

_ porta Borghetto in una foto attuale

2 _ IL COMPLESSO FODESTA

La Porta

Già prima dell’anno Mille esisteva sulle mura medievali la porta Gariverta (che deriva il suo nome dalla vicina chiesa di Santa Maria in Gariverto) distrutta nel 1158 su ordine di Federico Barbarossa. Dove sorgeva questa porta venne costruita nel 1237 la Porta Fodesta, che prende il nome del rivo urbano (Rio Fodesta) che lì accanto attraversava le mura entrando in città. Veniva chiamata anche Porta Cremonese. Nel 1315 venne modificata sotto Galeazzo Visconti e accessoriata ulteriormente dieci anni dopo. Nel 1526 iniziarono i lavori di costruzione delle mura rinascimentali. Nel 1538 la porta venne restaurata e rimase inagibile fino al 1540 sotto Paolo III Farnese. Questa porta permise la fuga nel 1547 dei responsabili dell’uccisione del duca Pier Luigi Farnese mentre poco dopo venne utilizzata dagli spagnoli che presero possesso della città sotto il comando di Ferrante Gonzaga. Nel 1680 venne murata, per ordine di Ranuccio III Farnese, a causa delle frequenti piene del Po che la insabbiavano. In questo periodo il principale collegamento con la Lombardia divenne Porta Borghetto che per l’oc-

_ porta fodesta in un acquerello dell’epoca

casione prese l’appellativo di Porta Milanese. Con il passare del tempo, a causa del disuso, la Porta venne parzialmente adibita ad abitazioni civili. Nel 1817 l’Austria assunse il protettorato del Ducato di Parma e Piacenza, ottenendo il permesso di occupare militarmente la città e costruire nuove fortificazioni. Nell’anno 1823 gli Austriaci riaprirono la porta per poi demolirne gran parte nel 1850, quando cominciarono i lavori su Porta Fodesta. Nello stesso anno iniziarono la costruzione dell’attiguo Torrione Fodesta, che dalla porta prende il nome: un mastio circolare con le aperture delle cannoniere rivolte verso la città atte a sedare eventuali rivolte (di esso appunto si occupa la presente tesi). Nel 1851 terminarono i lavori alla porta, che però non era accessibile ai passanti (veniva utilizzata porta Borghetto) ma veniva riservata all’armata austriaca. Fu da questa porta e da Porta Borghetto che gli Austriaci abbandonarono definitivamente Piacenza il 10 giugno 1859. Nel 1851 comincia la distruzione della porta e del bastione adiacente per fare spazio alla linea ferroviaria per Milano e Alessandria; nel 1909 vengono completati i lavori di demolizione.

_ porta fodesta vista dall’esterno dopo la parziale demolizione ad opera degli austriaci, foto dei primi del ‘900 _ porta fodesta vista dall’interno, sono visibili le due torri semicircolari aggiunte dagli austriaci a difesa della porta, foto della fine dell’800

_ dettaglio dell’ingresso alla sistema difensivo della porta

Il bastione

Nel 1536, durante i lavori di costruzione della cinta rinascimentale, venne costruito il bastione Fodesta, denominato come la porta al suo fianco. Il bastione divenne parte della difesa cittadina a partire dal 1537. Al bastione, di forma pentagonale vi si accedeva mediante tre rampe poste agli angoli.

_ torrione e porta Fodesta in una cartografia del 1834

Il torrione

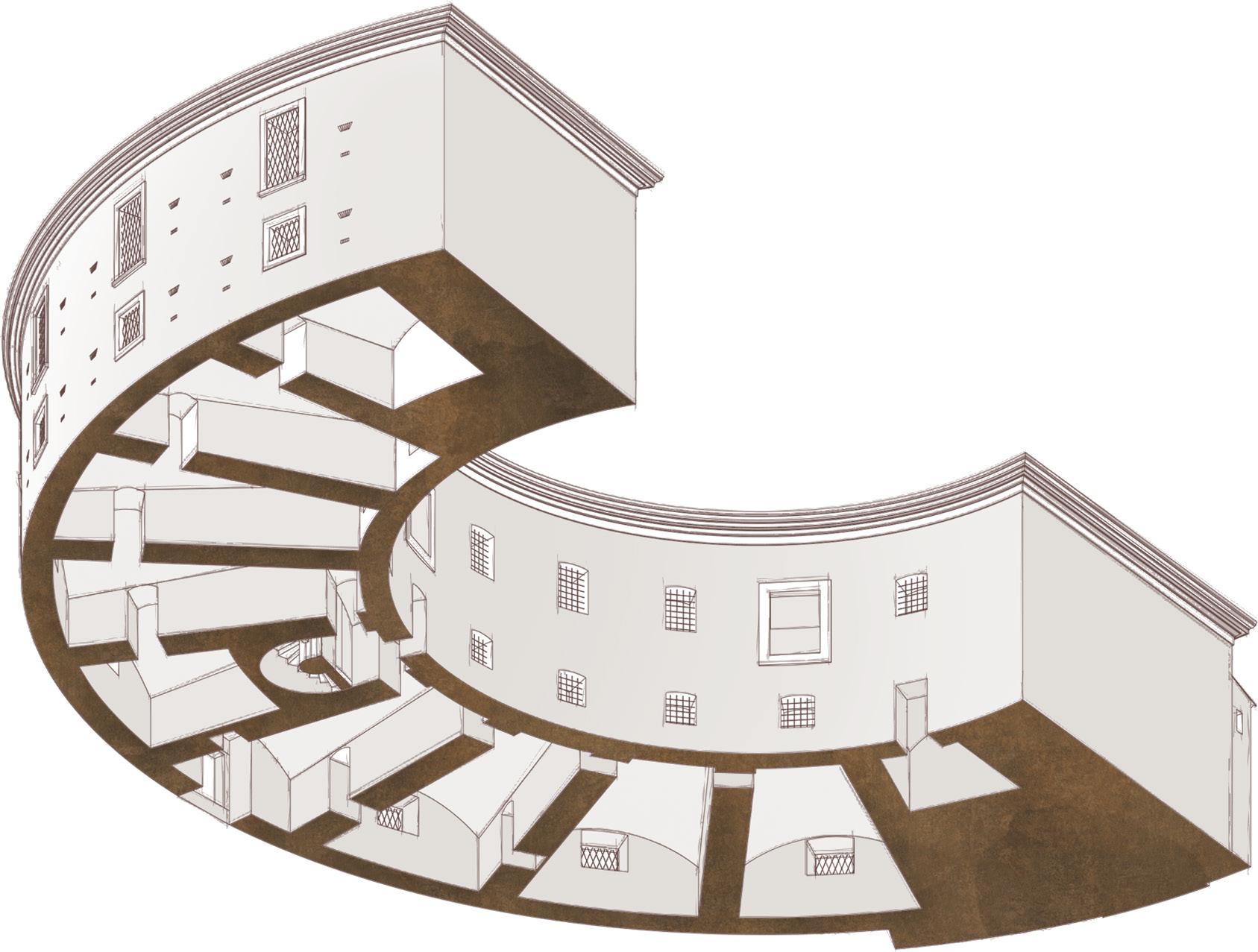

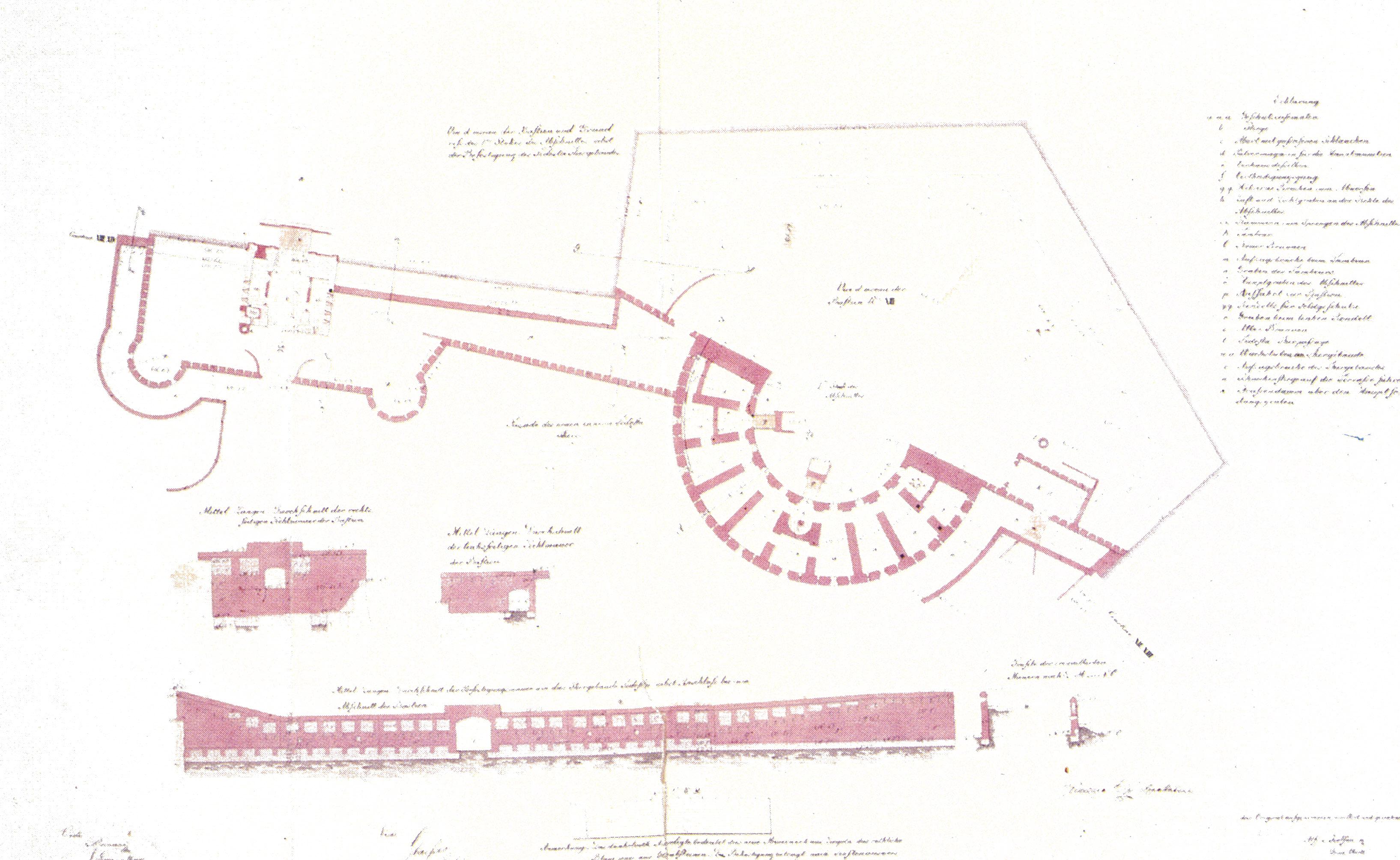

Il torrione venne costruito sotto la dominazione austriaca tra il 1850 e il 1851, in concomitanza con i lavori di fortificazione alla porta Fodesta e in corrispondenza del bastione cinquecentesco. Prima della costruzione definitiva furono redatte diverse ipotesi di progetto per i torrioni, che però non si distaccarono molto alla realizzazione finale. Dalle planimetrie austriache si possono vedere le fondazioni del torrione, che essendo costruito al margine nord della città si posiziona su un terreno argilloso e con sedimenti di diverse alluvioni. Per motivi strutturali vennero utilizzati pali che scendono in profondità, cercando una base solida e resistente. Il torrione Fodesta, molto simile al torrione fratello di Borghetto, presenta una pianta semi-circolare rivolta verso la città (quello di Porta Borghetto ha invece pianta semiellittica) con una posizione sfalsata rispetto al centro del bastione sul quale si posiziona. Il Torrione, rivolto con la concavità verso la città, permetteva una duplice difesa: battere il fiume mediante l’artiglieria sul bastione e

_ porta fodesta vista dall’interno con torrione sullo sfondo, primi del ‘900

al contempo guardare la città per difendersi da eventuali assalti provenienti da essa. Per questo motivo erano presenti delle feritoie, oggi murate ma ancora visibili. Le finestre affacciate verso la città in origine erano di dimensioni decisamente minori rispetto a quelle attuali, essendo frutto d’interventi successivi al tamponamento delle feritoie e al diverso utilizzo del torrione. E’ impensabile infatti che un torrione militare avesse aperture così grandi da vanificare qualsiasi accorgimento difensivo. Possiamo infatti notare le diverse finiture delle aperture: mentre quelle originali del Torrione, come architrave avevano i mattoni posti in verticale (stessa modalità venne usata anche per le feritoie, che però ne hanno anche nella parte bassa), le finestre modificate, oltre ad essere di dimensioni maggiori, presentano una cornice in pietra. Non vi disponiamo di precise relative alle trasformazioni in questione. Con la demolizione della porta e del bastione venne demolita anche la rampa di accesso al torrione, portandolo al livello del terreno. Il torrione venne utilizzato come prigione: al primo piano si possono ancora notare le divisioni create per ottenere un corridoio ove sono ancora presenti le porte con gli spioncini.

_ fotografia aerea del torrione fodesta e delle costruzioni successive gazzino militare, anche se limitato al solo corpo centrale. Successivo è anche l’intervento che ha trasformato una parte del primo piano in un appartamento per il custode e che comprende l’aggiunta di un corpo aggettante dall’edificio con scala esterna.

La struttura divenne in seguito ma- _ fotografia del torrione fodesta scattata da Viale S. Ambrogio

3 _ IL RILIEVO DEL COMPLESSO FODESTA

L’attività di tirocinio

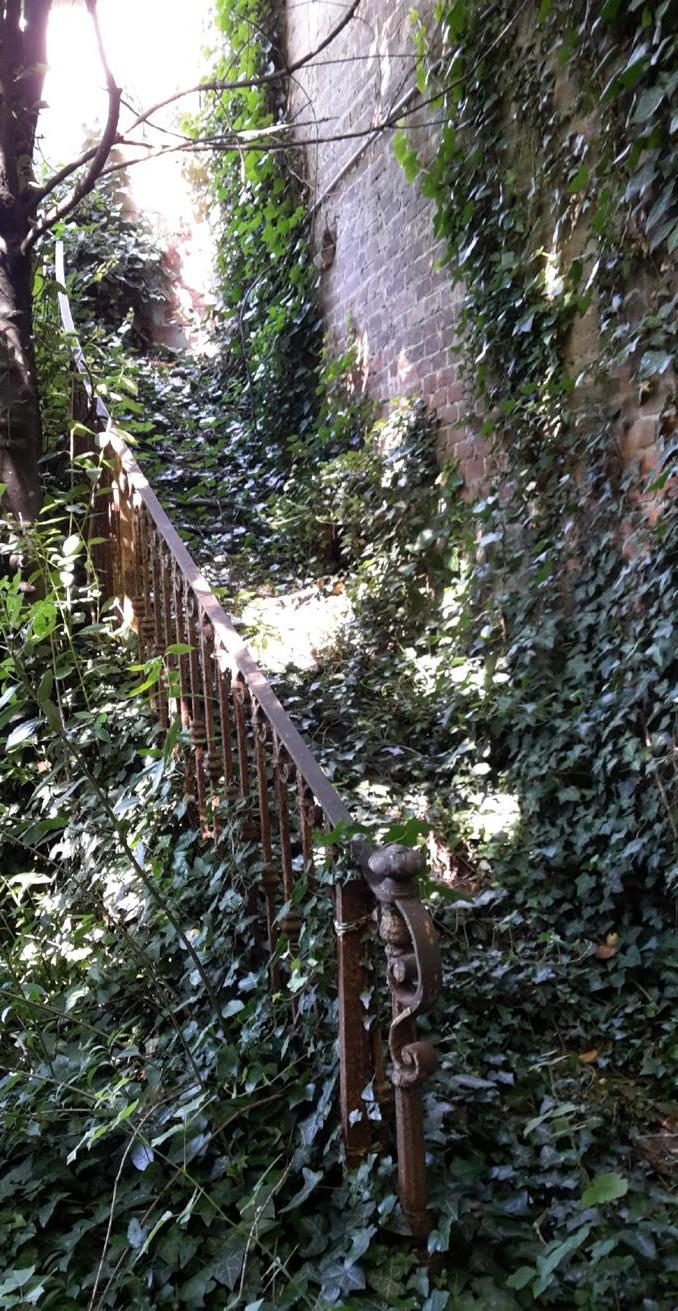

Il rilievo del torrione è cominciato nell’aprile del 2015 ed è stato eseguito durante un tirocinio per conto del Comune di Piacenza da me e da altre tre studentesse del Politecnico di Milano: Desirée Ferrari, Galina Suhari e Carolina Corsaro. Abbiamo iniziato con il rilievo fotografico esterno. Successivamente con distanziometro laser e metro a nastro abbiamo rilevato le misure delle recinzioni, dei muri e delle finestre del torrione. Essendo il torrione una figura complessa ci siamo serviti di un teodolite, adoperato con l’aiuto del geom. Massimo Montani (già assistente di Topografia presso l’Istituto tecnico per Geometri di Piacenza) Nel frattempo sono state abbattute le tamponature atte agli accessi del torrione ed è stata rimossa gran parte della vegetazione che in pochi anni aveva completamente ricoperto l’area, rendendo difficile l’accesso. Con l’accesso all’area abbiamo potuto iniziare il rilievo fotografico all’interno del complesso. Le misurazioni degli interni sono state effettuate con la stadia per misurare le altezze delle stanze e con distanziometro laser e metro a nastro per le distanze. A due stanze del torrione non è stato possi-

bile accedere poiché le tamponature erano nascoste dalla vegetazione e non sono state abbattute. Il torrione in tempi recenti aveva subito una modifica al 1° piano in quanto tre stanze erano state trasformate in residenza per il custode, ragion per cui agli interni è stato aggiunto un cucinino e all’esterno un vano con un piccolo bagno, oltre alla scala che porta all’appartamento. Anche questa aggiunta è stata rilevata. Purtroppo non è stato possibile accedere ai volumi limitrofi in quanto i tamponamenti agli ingressi non erano stati rimossi. Una volta terminato il rilievo abbiamo proceduto con la restituzione grafica del torrione. I dati presi con il teodolite sono stati portati all’istituto tecnico “A. Tramello” di Piacenza, dove sono stati inseriti in un programma che li ha commutati in un file .dwg con la posizione dei punti presi disposti nello spazio in maniera tridimensionale. Grazie a questo siamo riusciti ad ottenere la restituzione degli esterni e specialmente della curvatura del torrione. Questa è stata fondamentale al fine di riportare le stanze che, essendo disposte a ventaglio, risultavano difficili da posizionare senza un riferimento esterno. Dalla pianta abbiamo poi ricavato il modello 3D con il programma Rhinoceros aggiungendo le altezze prese in loco. Da questo è stato possibile ricavare sezioni e assonometrie del torrione. Il lavoro di tirocinio, completato a settembre dello stesso anno, è terminato con la nostra presenza all’evento organizzato dal Comune di Piacenza e dall’Agenzia del Demanio, proprietaria del torrione, tenutosi il 25 ottobre ‘OPENDAYPIACENZA: Immobili pubblici in vetrina’. Il nostro compito è stato quello di accompagnare i visitatori all’interno del torrione e illustrare loro una breve storia ed una possibile futura destinazione. In questa occasione sono stati mostrati anche i frutti del rilievo con piante e ricostruzioni 3D.

Il rilievo metrico

_ planivolumetrico

_ piano terra _ piano primo

_ assonometria dal basso _ assonometria interna

_ assonometria esterna

Il rilievo fotografico

_ aggiunta successiva effettuata sul lato nord contenente la scala e i servizi _ vista della corte interna e della costruzione adiacente

_ finestre ricoperte di vegetazione _ fabbricato a nord visto da nord

4 _ RICOSTRUZIONE STORICA

Gli strumenti

Per ricostruire la pianta originaria del torrione nel 1850 sono stati presi a riferimento diversi elementi. Documenti principali sono stati i progetti originali austriaci oggi conservati presso il Kriegsarchiv nell’archivio di stato di Vienna. Queste piante sono state fondamentali nel processo di ricostruzione in quanto hanno permesso non solo di vedere l’evoluzione del progetto per il torrione ma soprattutto hanno consentito di ricostruire con esattezza la porta Fodesta e definire con precisione la posizione del torrione rispetto al bastione. Un altro strumento molto utile è stata la cartografia storica che ha aiutato a comprendere la relazione esistente tra il torrione e le mura con annessi bastione, fossato e terrapieni. Per quanto riguarda invece la ricostruzione tridimensionale del complesso Fodesta, di fondamentale importanza sono state le scarse ma preziosissime foto della porta e del complesso, provenienti in gran parte dalla Collezione Malchiodi e databili tra fine XIX e inizi del XX secolo, di poco precedenti le demolizioni. Infine uno strumento indispensabile è stato lo studio del torrione Borghetto e del bastione attiguo. Questo, seppur presentando delle differenze con il torrione Fodesta, mostra anche molte similitudini con quello che fu il complesso costituito da porta-bastione-torrione di Fodesta. Risulta così indispensabile lo studio della fortificazione superstite per comprendere a pieno quale fosse l’entità del complesso Fodesta nel 1850.

_ planimetrie originali austriache

_ quadro urbanistico

_ particolari costruttivi

_ piano terra

_ vista dall’interno della città

_ vista dall’esterno della città

5 _ IL PROGETTO

L’associazione ‘Arti e Pensieri’

Il progetto mira a trasformare il torrione Fodesta e l’area di pertinenza nella sede dell’associazione piacentina ‘Arti e Pensieri’. Arti e Pensieri è un’Associazione culturale nata nel 2004 con l’intento di contribuire a conservare e valorizzare i beni culturali. Offre servizi di tutela in vari campi tra cui scavi archeologici, ricerca in campo storico artistico e archeologico, restauro, formazione, studio e riproduzione di antiche tecniche di lavorazione artigianale e altro ancora. Si occupa inoltre della valorizzazione del patrimonio culturale mediante l’elaborazione di progetti di didattica museale e divulgazione scientifica rivolti a bambini e adulti, conferenze e convegni, percorsi museografici esperienziali, allestimento, ideazione e realizzazione di prodotti editoriali e mostre. Organizza anche eventi culturali in collaborazione con il Comune di Piacenza e svolge attività di inclusione sociale con varie realtà attive sul territorio. In virtù di questo mi è stato chiesto di progettare un luogo che potesse rispondere alle esigenze delle attività culturali svolte dall’associazione come laboratori, zone espositive e di vendita e un’area museale. Sono presenti inoltre una foresteria e una ciclofficina, oltre ad orti urbani e un bosco per la crescita di piante necessarie ai laboratori.

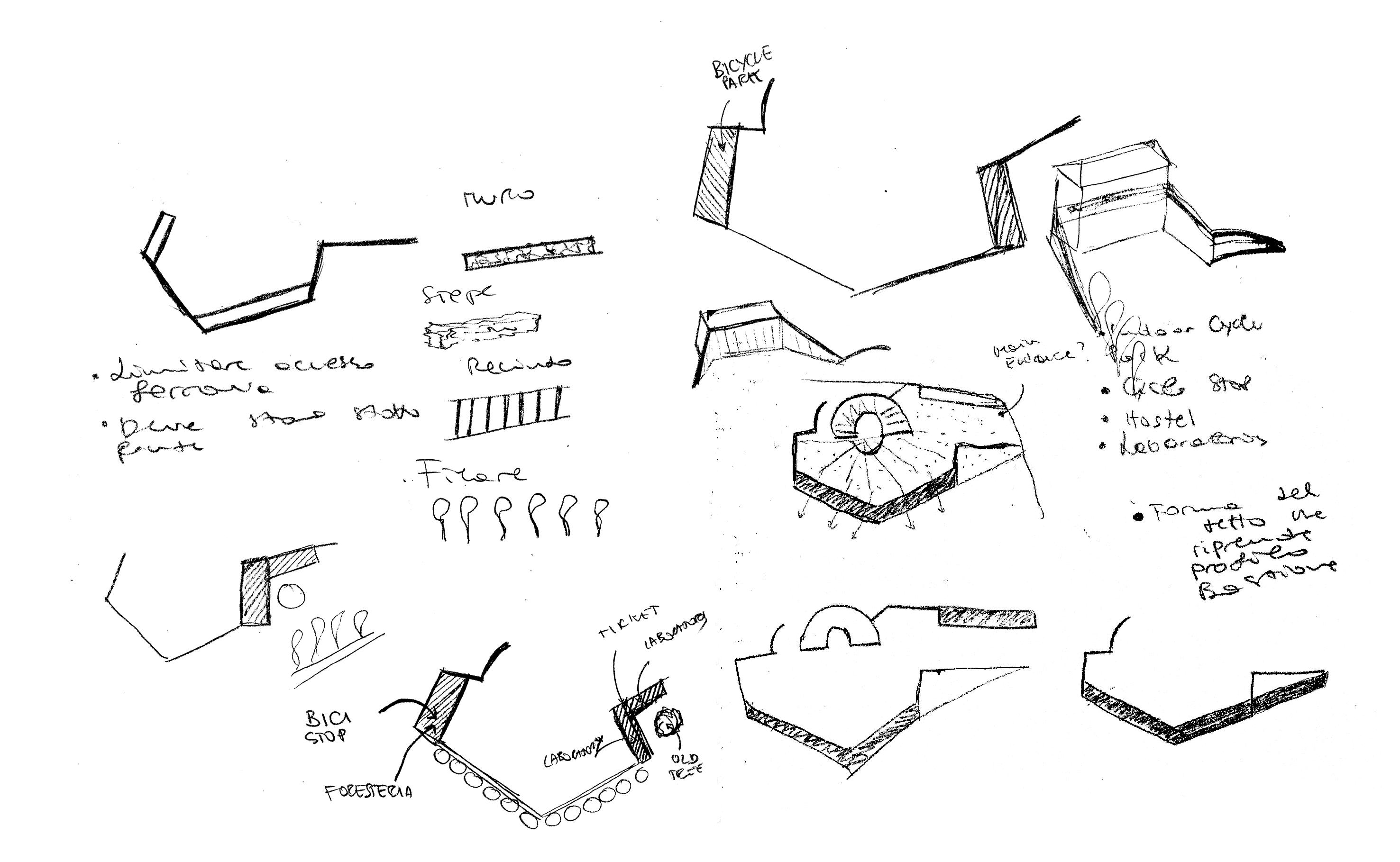

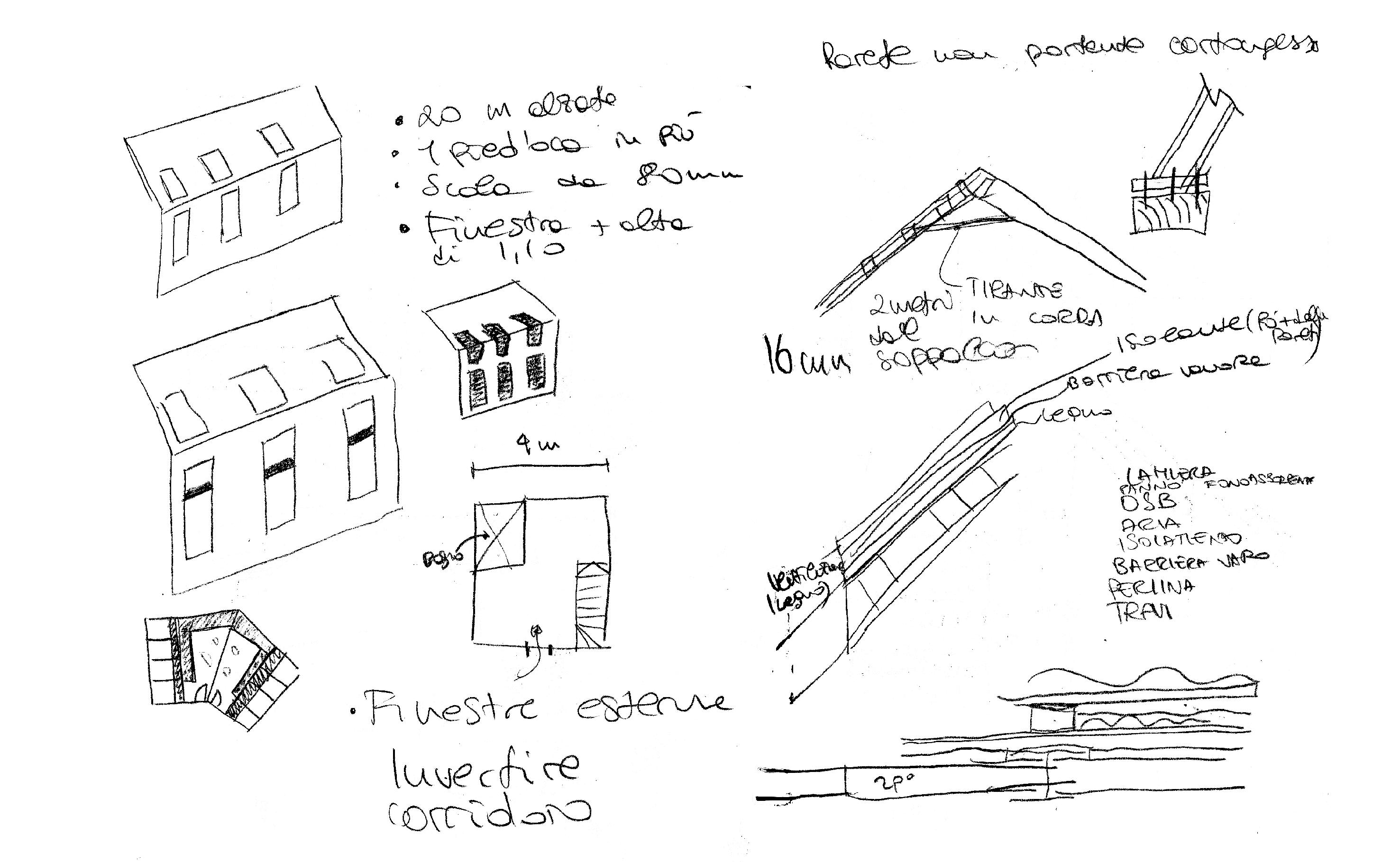

Schizzi di progetto

Tecnologie costruttive

Legno strutturale

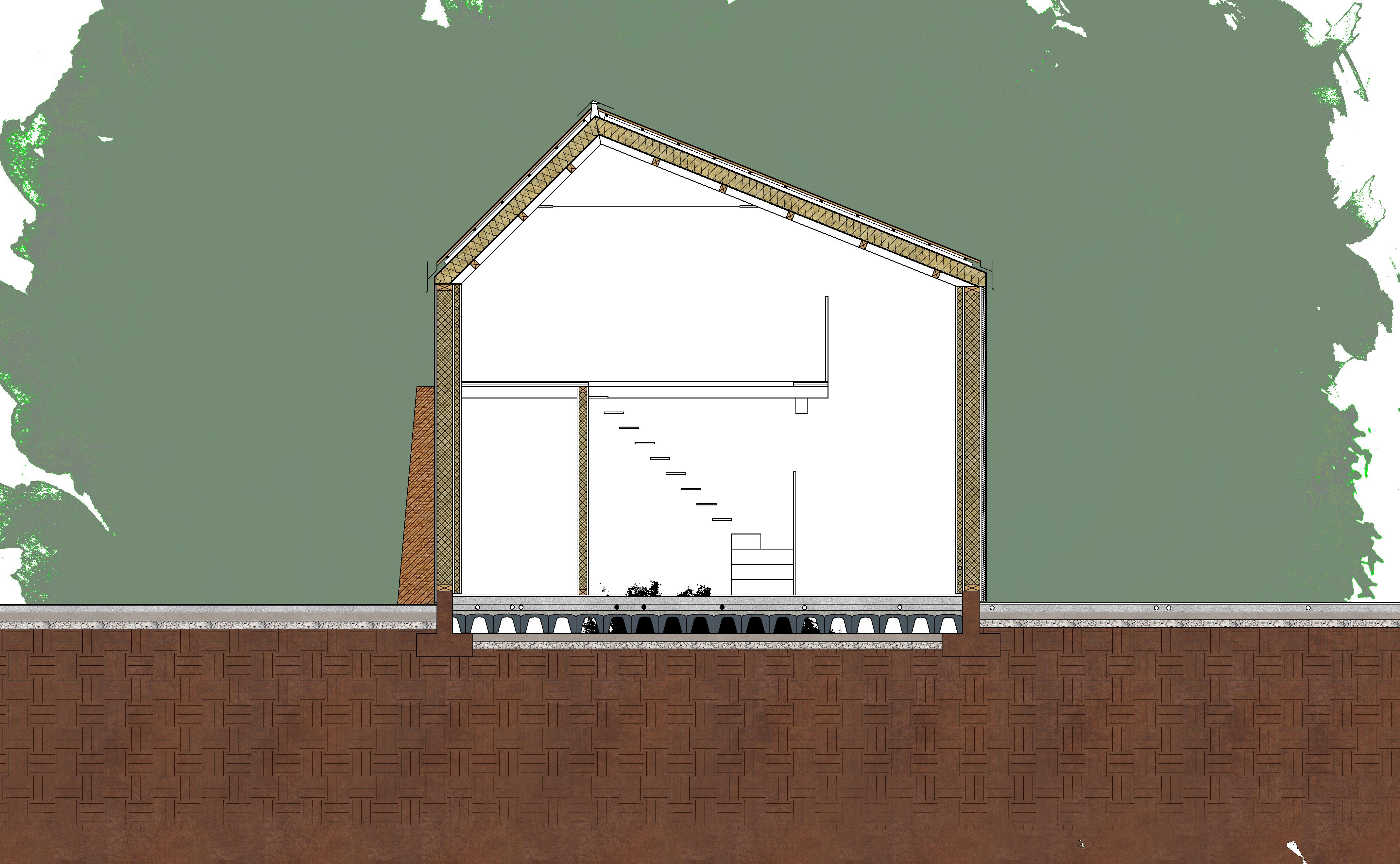

Per quanto riguarda la costruzione dei fabbricati esterni al torrione ho deciso di optare per delle costruzioni in legno strutturale. Queste rappresentano una scelta ottimale per varie ragioni: ● I tempi di costruzione sono inferiori rispetto ad un edificio in latero cemento e i costi per la costruzione sono inferiori; ● Hanno una maggiore resistenza agli incendi. Infatti in caso di incendio il legno si carbonizza lentamente in superficie proteggendo la parte resistente interna. Questo strato di carbone protettivo rallenta la velocità di combustione permettendo facilmente l’intervento prima che i danni diventino irreparabili. L’acciaio invece ad alte temperature perde la sua capacità di carico, collassando improvvisamente; ● Hanno una maggiore resistenza sismica; ● Il legno permette di ottenere un elevato comfort e benessere abitativo; ● Le costruzioni in legno sono più facili da smantellare. Muovendosi sulle tracce dell’antico bastione e affiancandosi al torrione è importante costruire in modo reversibile per non intaccare le preesistenze storiche in maniera permanente; ● Il legno è un materiale ecologico e naturale ed è la materia prima rinnovabile per eccellenza. Non richiede dispendio di energia per la sua realizzazione, all’infuori di acqua e sole necessari alla sua crescita. È inoltre completamente riciclabile e, in caso di demolizione, non finirebbe in una discarica; ● L’attività del cantiere è assai meno invasiva rispetto a quella di un cantiere tradizionale;

Le costruzioni sono fatte con telai di legno e con un tetto di lamiera sorretto da travi lamellari. Dal momento

_ stratigrafia del muro a telaio in legno

che il legno è un materiale leggero, è difficile il raggiungimento degli standard acustici richiesti utilizzando solo la massa delle strutture con tipologia a telaio. Per questo ho scelto di utilizzare come isolanti dei pannelli di sughero e della fibra di legno per isolare sia acusticamente che termicamente l’edificio.

Tetto ventilato

La copertura delle costruzioni è ventilata, con manto in lamiera. Il tetto ventilato è caratterizzato dalla presenza di un’intercapedine d’aria, posta tra il manto e lo strato di materiale isolante: tale intercapedine è dimensionata in modo tale da permettere la circolazione dell’aria dalla linea di gronda alla linea di colmo. L’aria si riscalda nell’intercapedine, per effetto dell’irraggiamento solare e fuoriesce dal colmo. Per la presenza del flusso d’aria il vapore d’acqua non trova le condizioni per la formazione di condensa. Durante l’inverno, il vapore che migra, assieme al calore, dall’interno all’esterno degli elementi costruttivi, si raffredda progressivamente incontrando materiali via via più freddi. La diminuzione della temperatura causa una contemporanea diminuzione della pressione di saturazione e quindi un aumento del rischio di condensa. La ventilazione permette quindi di evitare la formazione di condensa in prossimità dello strato di isolante e la formazione di ristagni d’acqua che può danneggiare i materiali e diminuire le capacità dell’isolante. Durante l’estate invece la ventilazione contribuisce alla riduzione del surriscaldamento dell’ambiente del sottotetto, favorendo la dissipazione del flusso di calore trasmesso verso l’interno.

_ stratigrafia del tetto

Masterplan del nuovo bastione

Il progetto ha l’intento di ricreare la forma dell’antico bastione Fodesta che sorgeva in quel punto. Per questo motivo i nuovi edifici sono posizionati in maniera tale da ricordarne la conformazione. Questi nuovi edifici devono rapportarsi con la presenza del cavalca-ferrovia costruito in anni recenti e che sovrasta il tracciato delle mura. Vi è tuttavia ragione di ritenere che i pilastri del cavalca-ferrovia siano stati posizionati in punti strategici tali da non intaccare la traccia storica del bastione Fodesta. Per lo stesso motivo gli edifici di nuova costruzione hanno delle fondazioni poco profonde. Sono presenti due nuovi edifici che hanno funzione ricettiva e di laboratorio. All’interno del torrione invece trova posto un museo interattivo dedicato al Po, altri laboratori e uffici.

_ piano terra _ piano primo

Lo spazio aperto

Nello spazio aperto del torrione sono presenti due zone verdi. La prima è esterna al perimetro ed è un bosco che permette la crescita di specie arboree necessarie ai laboratori. All’interno dell’area è presente una zona verde rialzata di 50 cm suddivisa in tre zone: una zona è riservata ad orti comunitari, una a parco giochi per i bambini e una zona picnic con tavolini. Le aree sono separate tra di loro da rampe di accesso all’area coperte da pergolati fioriti. Nella zona a nord, sotto il cavalcaferrovie sono presenti le rastrelliere per le bici e le rimesse per gli attrezzi degli ortisti. Alle spalle del laboratorio del ferro si trova un parcheggio per i dipendenti da 24 posti auto e 4 posti moto.

Il torrione

Al piano terra del torrione sono presenti tre entrate che danno l’accesso a tre ambienti diversi. La porta di destra permette l’accesso al bàcaro in stile veneziano, che occupa due sale del torrione. Nella prima si trova il bancone, un cucinino e i servizi igienici. La seconda sala è riservata invece ai tavolini. Dalla porta di sinistra si accede ad una stanza singola che può essere adibita a diversi usi, come ad esempio l’allestimento di mostre temporanee. La porta centrale invece è quella principale. Il piano terra è riservato ad un museo interattivo che racconti la storia del Po, del torrione e dell’associazione. Il percorso del museo comincia a destra della scala principale e facendo un giro ad anello termina con l’uscita dalla porta opposta. Al piano superiore sono presenti 5 stanze adibite a laboratori dedicati all’intreccio e all’argilla. Una di queste stanze è dotata di scala antincendio, e quindi di un accesso dall’esterno: può perciò essere utilizzata come aula didattica o piccola sala conferenze. Dietro la scala sono posizionati i servizi igienici che servono sia i laboratori che il museo. Per accedere ai servizi si passa da una sala con i lavandini per i laboratori e un piccolo magazzino. L’accesso ai disabili è garantito da un ascensore posto nelle scale esterne che conducono agli uffici, posizionati nelle stanze che erano state trasformate in un appartamento per il custode. È presente anche una piccola biblioteca.

_ laboratorio

Il laboratorio

L’edificio a nord-ovest è quello che contiene i due laboratori maggiori: quello del ferro e quello delle barche. Il laboratorio del ferro contiene tutti i macchinari necessari alla lavorazione del ferro e anche un forno per la ceramica. L’altezza del soffitto può permettere l’inserimento di un carroponte. La grande vetrata a sud si può aprire per permettere l’ingresso di macchinari e materiali anche molto grandi. Anche il laboratorio delle barche permette l’entrata e l’uscita di materiali e piccole imbarcazioni dalla vetrata. Entrambi hanno un magazzino con servizi e sono raggiungibili da macchine o furgoni per il carico/scarico delle merci.

La Foresteria

L’edificio a sud-est ha una funzione principalmente ricettiva. Infatti gran parte dell’edificio è occupato da una piccola foresteria con 4 camere soppalcate che possono ospitare un minimo di 4 utenti, oltre ad una stanza doppia fruibile da persone con mobilità ridotta. È presente una piccola sala con cucinino per la prima colazione, oltre a magazzini e lavanderia nel sottotetto. Accanto alla foresteria si trova una piccola ciclo-officina utilizzabile non solo dai turisti fluviali e da coloro che percorrono la pista ciclabile Ven-to lungo il Po, ma da tutta la comunità. Nella parte a sud è invece presente la biglietteria per il museo che

_ piano terra

_ piano soppalcato

funge anche da info-point e da bookshop, oltre che da punto vendita per i manufatti prodotti dai laboratori.

Sezione e particolari costruttivi

Tetto in lamiera Pannello OSB 2,5 cm Intercapedine d’aria 8 cm Tavolato Isolante in sughero 12 cm Barriera al vapore Perline in legno Trave lamellare 30 cm Travetti in legno Grondaia Cartongesso Isolante in sughero Telaio in legno Isolante in fibra di legno Intercapedine per impianti Cartongesso

Impermeabilizzante Magrone Sottofondazione Pavimento in legno Massetto Tubature Vespaio areato sistema IGLU’® Magrone Ghiaia Coppo di colmo

Linea di Gronda Dimensionamento travi

Assieme al professor Livio Pinto sono stati eseguiti dei calcoli strutturali atti a dimensionare le travi in maniera sommaria. Per effettuare i calcoli si sono tenuti in considerazione il peso proprio di un tetto in legno con copertura in lamiera e il carico accidentale costituito da neve e vento. Questi calcoli hanno evidenziato come per sostenere il tetto ed eventuali carichi accidentali sia necessaria una trave lamellare a ginocchio con sezione 15 cm x 30 cm che poggi su pilastri in legno di 15 cm che si trovano all’interno del telaio del muro.

6 _ APPENDICE

Bibliografia

• Le fortificazioni austriache esterne alle mura e le fortezze dette ‘torrioni’ nella città di Piacenza – Armando Siboni • Città antiche in Italia, Piacenza – Maria Luigia Pagliani • La storia urbana di Piacenza, il sistema fortificato – Valeria Poli • Piacenza città murata – Serafino Maggi, Carmen Artocchini, Emilio Nasali Rocca • Raimondo Sassi, Lettura critica delle mappe e planimetrie di Piacenza (secoli XVI-XX)

Fonti illustrazioni

• Österreichisches Staatsarchiv • Biblioteca Civica di Piacenza • Istituto per i beni culturali Regione Emilia Romagna • Collezione Emilio Malchiodi

Ringraziamenti

Sono molte le persone a cui devo essere grata per il traguardo raggiunto: In primis i miei genitori, la solida roccia su cui basano le fondamenta della mia psiche. Grazie per avermi supportato sempre e in tutti i modi. A mio fratello e a mia sorella, compagni non solo di geni ma di avventure; Alla mia migliore amica Ale, una delle poche costanti della mia vita; Al mio amore Lorenzo, per esserci stato sempre; Alle mie spendide e pazze amiche Laura e Flavia, per avermi raccolto come un gattino il primo giorno e avermi sopportato e supportato tra risate e pianti fino all’ultimo; Alla mia amica Alessia, che avrebbe potuto essere l’uomo della mia vita; Alle mie amiche, compagne e mai abbastanza a lungo coinquiline Irene e Sara per avermi fatto dormire sul loro divano durante le nottate focose passate con Tizianone; Ai miei amici Enrico e Pierre per aver reso migliore la mia permanenza a Piacenza e peggiore il suo abbandono;

Infine un ringraziamento sentito al Professor Marcello Spigaroli non solo per avermi seguito durante la tesi, ma per avermi fatto amare la storia e l’architettura, al professor Livio Pinto e soprattutto alla mitica Micaela Bertuzzi e agli altri membri dell’associazione ‘Arti e Pensieri’ senza di cui questo progetto oggi non esisterebbe.

Grazie di ❤