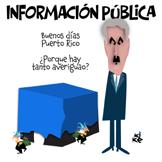

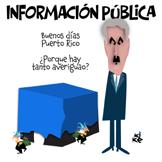

El Proyecto del Senado 63, aprobado atropelladamente, sin vistas ni discusión, en el Senado de Puerto Rico en octubre, y enviado a la Cámara de Representantes hace unos días para acción expedita, representa un obstáculo adicional al derecho de nuestro pueblo a estar informado sobre la gestión que, en su nombre, realiza el Gobierno de Puerto Rico. De aprobarse este estatuto en la Cámara de Representantes, se modificaría la existente Ley 141 de 2019, conocida como Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el acceso a la Información, haciendo aún más tortuosa y difícil la obtención de información oficial por parte de la prensa, organizaciones de la sociedad civil, o individuos interesados. En fin, que una ley imperfecta y carente de garras como la Ley 141, impondría plazos de tiempo mucho más largos y cargas adicionales al ya dificultoso camino para la obtención de información y datos sobre la gestión pública.

Nadie se llame a engaño. Contrario a lo que se pretende presentar, esta no es una propuesta para aumentar la eficiencia en la implantación de procesos de requerimiento y entrega de información oficial. Este es un proyecto de naturaleza estrictamente política, diseñado para obstruir en vez de revelar. Para encubrir en vez de facilitar, y para darle largas y ahogar en un mar de excusas los requerimientos de las organizaciones de prensa y el público que les permitan fiscalizar y exigir rendición de cuentas por su gestión al gobierno de Puerto Rico. Es una medida defensiva por parte de una Legislatura y un gobierno que se sienten asediados y sin control de la gestión pública que se comprometieron a ejecutar con diligencia y pulcritud cuando fueron electos a sus cargos. Una medida impositiva y apresurada que ha sido rechazada de forma unánime por la oposición política al gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP).

Están en récord oponiéndose las delegaciones del Partido Popular (PPD), del Partido Independentista (PIP), el senador independiente Eliezer Molina y la senadora que hasta hace unos días representó al Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve. Tambien, existe oposición entre muchas organizaciones de la sociedad civil y representativas de comunidades que expresaron su rechazo, entre otras, las organizaciones de prensa, Overseas Press

Club (OPC), Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) y Centro de Periodismo Investigativo (CPI), así también reconocidas entidades de derechos civiles y humanos como el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) y la Unión Americana de Libertades Civiles en Puerto Rico (ACLU).

Por otro lado, hubo ponencias de oficiales del Gobierno avalando la medida legislativa, entre estas la de la Secretaria de Justicia, Lcda. Lourdes Gómez, que levantó más dudas que las que aclaró. Entre las razones dadas por ella para avalar el PS 63, es que "el proyecto promueve un balance adecuado entre el derecho constitucional de acceso a la información y la capacidad operacional de las agencias públicas". Esto es como admitir que sólo duplicando el plazo de entrega de información de 20 a 40 días laborables se podría alcanzar el balance adecuado entre un derecho garantizado por la Constitución y el ritmo al que funciona la burocracia gubernamental. Una admisión muy reveladora del estado crítico en que se encuentra el indicador de ejecución en este gobierno.

Los gobiernos autocráticos y dictatoriales se nutren y sostienen de la ignorancia y el oscurantismo de los pueblos. Por el contrario, en el gobierno democrático no deben existir cortapisas al libre flujo de información pública relevante para la ciudadanía. Esto presupone que en las mejores formas de gobierno, existen procesos claros y rápidos para atender y completar los requerimientos de información pública pertinente a las y los ciudadanos. Sin embargo, en Puerto Rico, que se precia de tener un gobierno representativo y democrático, la transparencia, la rendición de cuentas y el libre flujo de la información sobre la gestión pública van en retroceso. El P. de S.63 es una propuesta mal concebida que no cumple el propósito de agilizar los procesos contenidos en la ya imperfecta Ley 141 vigente. Duplicar plazos, añadir cargas y nublar procesos para evitar la rendición de cuentas y la fiscalización adecuada, no solo es un retroceso en el corto tramo de terreno ganado para la transparencia en la gestión pública, sino también una táctica política torpe que, como ha pasado antes, terminará por destapar toda la podredumbre que hoy se pretende encubrir bajo el manto de una legislación inútil.

15 DE NOVIEMBRE DE 1884

IMPERIOS ACUERDAN

COMO SAQUEAR A ÁFRICA

Inagura la Conferencia de Berlín, encuentro donde las potencias imperiales como Francia, Inglaterra y Alemania comandan las reglas civilizadas -según Europa- para el repartimento de la explotación africana, en detrimento de potencias decaídas como Portugal y España y los pueblos explotados. En la Conferencia no participaron africanos.

15 DE NOVIEMBRE DE 1904 EUA INVADE A PANAMÁ

En Ancón (Panamá) desembarcan los marines estadounidenses para invadir el país.

Se impone en Panamá la Constitución Nacional, con un apartado que contempla la intervención militar norteamericana cuando Wáshington lo crea necesario. Inmediatamente se inicia la construcción del Canal de Panamá. Más adelante, Estados Unidos llenará la zona de bases militares y en 1946 fundará la tristemente célebre Escuela de las Américas, por cuyas aulas pasarán muchos de los dictadores de América Latina y sus esbirros.

15 DE NOVIEMBRE DE 1988 DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA DE PALESTINA

El Consejo Nacional de Palestina, afiliado a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), anunció, a pesar de la ocupación, la independencia del Estado palestino. “Las fronteras del Estado palestino no fueron especificadas en la declaración. En la misma se refería a la población del estado: ‘El Estado de Palestina es el Estado de los palestinos dondequiera que estén’. Este fue definido como un país árabe: ‘El Estado de Palestina es un Estado árabe, como parte integral e indivisible del pueblo árabe’. A pesar de que [151] países en el mundo han reconocido a Palestina como un Estado soberano, el país continúa en la actualidad bajo la ocupación de Israel” (ambitointernacional.com).

En la Asamblea General de la ONU de

PRESIDENTA JUNTA DIRECTIVA

Carmen Ortiz Abreu

DIRECTORA

Alida Millán Ferrer amillan@claridadpuertorico,com

DIRECTOR EN ROJO

Rafael Acevedo Rodríguez racevedo@claridadpuertorico.com

ARTE Y DIAGRAMACIÓN

Carmen Milagros Reyes

ENCARGADA DE FOTOGRAFIA

Alina Luciano

2025, diez países votaron contra el reconocimiento, entre ellos Israel, Estados Unidos y, de América Latina, Argentina y Paraguay. Argentina había reconocido a Palestina como estado libre e independiente, pero la administración de Milei. Paraguay ha variado su postura también y en agosto de 2023, el presidente actual manifestó su apoyo a Israel.

17 DE NOVIEMBRE DE 1936

NACE LUIS RAFAEL SÁNCHEZ

Dramaturgo, cuentista, novelista, ensayista, nació en Humacao.

17 DE NOVIEMBRE DE 1970 JUICIO POR MASACRE DE MI LAI

En el marco de la guerra contra Vietnam, el teniente William Calley va a juicio por haber ordenado la masacre de Mi Lai (16 de marzo de 1968). Según el informe del ejército, tras haber encontrado solo 3 armas habían fusilado a 90 vietcong civiles y 30 vietcong no civiles, pero según otro informe habían violado y asesinado a 504 mujeres, niños y ancianos. El castigo contra el crimen fue 3 años de arresto domiciliario y luego será amnistiado por el presidente Nixon. Durante la guerra murieron entre 1 a 3 millones de vietnamitas.

18 DE NOVIEMBRE DE 1836

NATALICIO DE MÁXIMO GÓMEZ

Militar dominicano que destacó muchísimo en la lucha por la independencia

ANUNCIOS Y VENTAS

Maribel Franco mfranco@claridadpuertorico.com

CIRCULACIÓN

Ricardo Santos circulacion@claridadpuertorico.com

COMITÉ EJECUTIVO

• Carmen Ortiz Abreu, PRESIDENTA

• Madeline Ramírez Rivera, SECRETARIA

• Mari Mari Narvaez

• Abel Baerga

• Josefina Pantoja

• Perla Franco

• Alida Millán Ferrer

cubana. Colaboró en la Guerra de los diez años (1868 – 1878), donde llegó a comandar tropas. Luego en 1895, Martí lo recluta, como General en Jefe de las fuerzas de liberación, con Antonio Maceo como Lugarteniente. Gómez fue experto en guerra de guerrillas y en mantener una férrea disciplina entre las tropas.

19 DE NOVIEMBRE DE 1919

NATALICIO DE LOLITA LEBRÓN SOTO

Lolita -cuyo apellido materno debe ser Soto, pero registrado como Sotomayor- ingresa formalmente al Partido Nacionalista en 1946, capítulo de Nueva York. Oscar Collazo toma su juramento de dar “vida y hacienda por la independencia de la Patria”. En 1948, regresó brevemente a Puerto Rico. En 1952, Lolita lidera una protesta frente a las Naciones Unidas en Nueva York por la creación del Estado Libre Asociado. En esta ocasión es arrestada y apresada durante un corto tiempo junto a otros nacionalistas de la ciudad.

En la mañana del 1 de marzo de 1954, Lolita, Rafael Cancel Miranda, Irvin Flores y Andrés Figueroa Cordero viajan a Wáshington D.C. y en denuncia contra el colonialismo, en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, disparan dentro del hemiciclo. La fecha coincidía con la inauguración de la Conferencia Interamericana en Caracas.

Estuvo encarcelada hasta el 1979, cuando el presidente de EUA, le otorga a ella, Rafael Cancel Miranda, Irvin Flores y a Oscar Collazo una liberación incondicional, tras una negociación con Cuba. Con sobre 80 años, en 2001, durante la lucha del pueblo contra de la Marina de Guerra de los Estados Unidos en Vieques, Lolita volvió a ser encarcelada por sesenta días.

Fuentes principales: https://www.hoyenlahistoria. com/, facebook.com/dariow.ortizseda; historia.nationalgeographic.com; canalhistoria.es/hoy-en-la-historia; Calendario 2022 Latinoamérica y El Caribe del CSC de Puerto Rico; Muro de Facebook de Carlos Alicea Negrón y publicaciones del Movimiento Ñin Negrón y otros calendarios consultados por José M. Escoda.

www.claridadpuertorico.com

FB: @CLARIDAD

Youtube: periódico CLARIDAD Oficial

Twitter: @Claridadpr Instagram: elarchivodeclaridad

Calle Borinqueña#57, Urb. Santa Rita San Juan, Puerto Rico, 00925-2732

787-777-0534

Por Cándida Cotto / CLARIDAD ccotto@claridadpuertorico.com

A partir del siglo XX en Puerto Rico hubo políticas para disminuir la población, como lo fueron la experimentación con la píldora anticonceptiva y las esterilizaciones en masa. Nunca ha habido una política para el aumento de la población. Al presente, según el censo del 2024, la población en Puerto Rico es de 3, 203,295, unos cuantos menos que la del 1980, que era de 3,200, 933. En términos demográficos, somos el tercer país más viejo del mundo con 24.7 % de la población mayor de 65 años de edad. En entrevista con CLARIDAD, el demógrafo Josean López Rodríguez nos explica cómo hemos llegado a ser el tercer país más viejo del mundo. Solo nos ganan Mónaco y Japón. En términos demográficos, indicó, la disminución poblacional está relacionada con la disminución en las tasas de natalidad y la emigración. A partir del 2005, en Puerto Rico hemos tenido un aumento en la emigración, la cual fue aumentando hasta que, en el 2017, luego del huracán María, hubo una emigración fuerte, una emigración neta que llegó casi a las 100 mil personas.

La cifra de población más alta fue a inicios del este siglo XXI de 3, 810,605. Esa cifra comenzó a bajar en el 2010 hasta 3, 726,157. Ahora, en el 2024, el estimado es de 3, 203, 295, lo que significa que en el periodo del 2010 al 2024 la disminución de población fue de 522, 862. Eso incluye la baja natalidad, el aumento en las defunciones y un crecimiento natural negativo en el 2016, cuando hubo más muertes que nacimientos.

“Eso no ocurría en Puerto Rico desde el 1899. Nunca el país ha llegado a cuatro millones. La población de Puerto Rico en el 1910 era de 1 millón y pico, tampoco era mucho”.

Para un país tener un crecimiento demográfico positivo, explicó, el indicador que se discute es que haya una tasa global de fecundidad o tasa de natalidad de 2.1 hijos por mujer en etapa reproductiva. En teoría, se supone que, para que se mantenga la población estable, cada pareja deberá tener dos hijos que sustituyan a sus padres, unas defunciones por debajo de los nacimientos, porque siempre se van a estar añadiendo nacimientos, y un saldo migratorio estable.

En el caso de Puerto Rico, no se están añadiendo nacimientos, por lo tanto, no se está añadiendo población. Si los nacimientos sobrepasan las defunciones, esas son personas que se añaden. Pero Puerto Rico está perdiendo población porque las defun-

ciones superan por 13 o 14 mil al año los nacimientos. Cuando se compara el crecimiento poblacional, el crecimiento natural negativo, debe haber —al menos para que esté estable la población—, una tasa de fecundidad de reemplazo de 2.1 hijos, una emigración estable y una disminución en las defunciones.

En el 1950 los nacimientos en la isla estaban sobre 85,456 al año y las defunciones en 21,917. Hasta el 2005, casi hubo 60 mil nacimientos al año y se tenía un promedio de 29,030 defunciones, por lo que se mantenía ese indicador de reemplazo de población con cerca de 2 hijos por mujer.

Pero al entrar en el 2000, principalmente entre 2005 y 2010, se empezó a perder nacimientos, hasta que en el 2016 se dio el fenómeno de crecimiento natural negativo en donde hubo 8, 44 nacimientos, pero 29,649 defunciones. Eso no ocurría desde el 1899.

Sobre las causas de este cambio, desde el aspecto sociológico-demográfico, López Rodríguez explicó que lo que se ha visto en las últimas décadas es que hay una relación directa con aspectos económicos, cambios en la manera en que se estructura la sociedad o los nuevos conceptos de familia; en fin, en cómo cambia el modelo social, en donde las prioridades no necesariamente es tener hijos. Aclaró que esto no es una actitud lineal y defendió que sí hay mujeres, parejas, que quieren tener hijos. Incluso señaló que las tasas de cesáreas en Puerto Rico, que son el 50% de los nacimientos, desalienta el que una mujer quiera volver a tener un hijo.Se ve en los datos que cuando

el primer parto es cesárea la mujer no vuelve a parir.

Para atender la situación demográfica del país, tanto en lo que respecta al envejecimiento como a la baja natalidad desde el punto de vista de política pública, el demógrafo destacó que el gobierno debe empezar por reconocer que hay una crisis demográfica. “Hay que partir de ahí. El gobierno debería tener conciencia de que es un problema, porque ya lo estamos viviendo, ya vivimos en un país envejecido, que es el tercer país con más personas de 65 años o más en el mundo”.

El envejecimiento de la población tiene unas implicaciones que van desde lo económico, lo social, en la adquisición de bienes de consumo, transportación y vivienda. En particular, el sistema de salud hay que montarlo en función de las prioridades de la población envejecida, que requiere más servicios como farmacias y hospitalizaciones. El modelo empieza a cambiar porque la estructura de edad y la fotografía demográfica del país es otra. Observó que hoy se tiene la población casi idéntica del 1980, pero en aquel momento solo el 8.1% tenía 65 años o más; ahora es el 25 %, es decir, una cuarta parte.

Por otra parte, recalcó que sí hay quienes quieren tener hijos, por lo que el Estado debe tener las políticas de población necesarias para que tengan los recursos para ello. “Es una cuestión hasta de derechos humanos: si alguien quiere tener hijos, el Estado debe tener los recursos para apoyarlo”.

El envejecimiento de la población tiene unas implicaciones que van desde lo económico, lo social, en la adquisición de bienes de consumo, transportación y vivienda. En particular, el sistema de salud hay que montarlo en función de las prioridades de la población envejecida, que requiere más servicios como farmacias y hospitalizaciones.

En esa línea, apuntó que hay que tener presente que las políticas de población dirigidas a aumentar la natalidad para tener una población que pueda sostener un país es un trabajo a mediano y largo plazo. “No es hacer parchos de dos o cuatro años”. A su juicio, es imperativa una campaña de concientización al país para que entienda la situación.

López Rodríguez considera que es necesario un plan económico que pueda ir a la par, según se añada población. Por supuesto, lo básico: apoyo a las mujeres que quieran parir, como centros de cuido acce-

sibles, horarios extendidos en las escuelas públicas; para los padres que trabajan: las licencias de maternidad y paternidad. Incluso comentó que el gobierno debe gestionar que haya horario extendido en las escuelas privadas, sin que eso conlleve un pago adicional. Otra de sus propuestas es fomentar las uniones matrimoniales con incentivos variados dado a que es probable que haya un aumento en los nacimientos. Al presente, 6 de cada 10 mujeres que paren conviven o son madres solteras.

Además de lo anterior, propuso adoptar una política de migración de retorno, in-

centivos para que las personas regresen al país o la política transgeneracional, que es atraer a hijos o nietos que nunca han estado en Puerto Rico pero que se identifican con el país.

López Rodríguez considera que es necesario que se tenga una oficina demográfica para manejar la crisis, ya que es importante que la situación se estudie de manera consistente. “No sabemos cuánto va a durar esta crisis demográfica, pero se necesita tener una estructura que pueda trabajar las políticas de población, los estudios de población y compartir la información con las demás agencias, partiendo de que hay una crisis. Que sea una oficina que relacione con todos los sectores las políticas establecidas”.

Preguntamos si no habría retorno en caso de que el ritmo de nacimientos siguiera como va; si se podría determinar cuánto será la población en una década o dos décadas. La repuesta fue que los estimados del Censo son que, para el 2050, la población de Puerto Rico será de 2.1 millones. Hay otros estimados que indican que eventualmente la población estaría cerca de 2 millones, pero por debajo de 2.3 millones de personas.

Por Cándida Cotto / CLARIDAD ccotto@claridadpuertorico.com

Ante la incertidumbre que supone el cierre del Gobierno de Estados Unidos (Gobierno Federal), unas 40 organizaciones no gubernamentales urgieron al Gobierno de Puerto Rico a que emita una declaración de emergencia por la detención de los desembolsos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, siglas en inglés), y el Women, Infant and Children Nutrition Program (WIC).

La directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR), licenciada Adriana Godreau Aubert, indicó en entrevista que las organizaciones firmantes de la declaración trabajan en distintos temas que abarcan acompañamiento legal a adultos mayores, a la niñez y ante violencia de género. Todas tienen en común que trabajan con poblaciones históricamente empobrecidas, lo que significa que son familias dependientes del PAN. Godreau Aubert confirmó que La Fortaleza ni siquiera emitió un acuse de recibo de la carta enviada por las organizaciones.

Ayuda Legal Puerto Rico, agencia que no trabaja directamente con el tema alimentario, dijo saber que “en Puerto Rico existe hambre, existe pobreza y que toda amenaza a asistencia pública nutricional es una amenaza contra la gente pobre”. El cierre del gobierno tiene como consecuencia amenazar el desembolso de los fondos del PAN en Puerto Rico. Observó que el tema ha generado muchos mitos y estereotipos dado a que la gente cree que los beneficiarios del PAN reciben grandes sumas. Los beneficios del PAN están entre los $140, $150, y los que más, $300 dólares. “Sabemos que para muchas familias eso no es suficiente y mucho menos para una compra que dure un mes”. Según los datos, en Puerto Rico, los beneficiarios son 1, 234,825 personas. La mayoría son adultos mayores, 434,311; le siguen 260,347 menores de edad; 69,680 adultos con diversidad funcional; 9,096 jefas de familia; 2,833 personas sin hogar y 252,833 beneficiarios que tienen un empleo formal.

La licenciada Godreau Aubert denunció que el Gobierno de Puerto Rico se negó a participar de la acción judicial tomada por 25 jurisdicciones de Estados Unidos para retar la decisión de la administración de

Trump y exigir que se hicieran disponibles fondos de emergencia para garantizar la continuidad del programa que sirve a 42 millones de personas en los Estados Unidos y a más de 1.2 millones en Puerto Rico. El tribunal le dio la razón a los estados, por lo que se ordenó al Gobierno de Trump a desembolsar el fondo de emergencia, del que Puerto Rico recibió $150 millones.

Contrastó que en el caso de EE. UU. un número importante de jurisdicciones identificó fuentes de fondos para combatir el riesgo de hambruna, mientras llaman al apoyo a bancos de alimentos y cocinas comunitarias.

En el caso de Puerto Rico, las organizaciones denunciaron que el presupuesto general destina una partida multimillonaria para un fondo de emergencia, pero la falta de transparencia lleva a oficiales del gobierno a afirmar que ese fondo tiene $125, $27 o $50 millones. Mientras la gobernadora sostiene que solo hay dinero para cubrir pagos hasta el 10 de noviembre, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) asegura que existe un plan de emergencias establecido que permite cubrir los pagos hasta final del mes. No existe una

respuesta concreta para las familias participantes, lo que calificaron de inaceptable.

La directora ejecutiva de ALPR defendió que el programa de alimentos “no es una dádiva, es un derecho fundamental. Creemos que el Estado tiene que proveer una red de protección social. Si el Estado no puede proveer servicios esenciales, salud, vivienda, y tampoco puede proveer alimentos, entonces tenemos un Estado que no sirve en función y la voluntad de pueblo”. En tanto, en los acontecimientos más recientes en la disputa del dinero de SNAP, este viernes 7, la jueza Ketanji Brown Jackson, del Tribunal Supremo, ordenó la suspensión inmediata de los pagos completos del SNAP, como había dispuesto el Tribunal Federal. La decisión respondió a una apelación de emergencia de parte de la administración de Trump. Tras el fallo del tribunal, el presidente ordenó a los estados que ya habían desembolsado el dinero a devolverlo. La postura de la administración Trump es que hasta que no se resuelva el tranque por el presupuesto no habrá desembolso de dinero ni para SNAP y ni para otros programas, incluido el pago a empleados federales.

Por Manuel de J. González CLARIDAD

Casi todos los análisis que se han hecho de las elecciones celebradas en alguna ciudades y estados de Estados Unidos el pasado 4 de noviembre coincide en ver el resultado como un “golpe a Trump”, pero algunos van un poco más allá y concluyen con la derrota de candidatos apoyados por el mandatario se ha revertido el viraje hacia la ultraderecha de la sociedad estadounidense. Sobre esto último mi opinión es que, aunque los resultados de esas elecciones son importantes, no constituyen una muestra lo suficientemente grande para llegar a esa conclusión.

Elecciones como las del pasado 4 de noviembre de ordinario no generan interés más allá de los estados o ciudades donde se vota, pero con el “trumpismo” entronizado en Washington y, además, habiéndose implicado personalmente Trump en varias de las contiendas, los principales medios noticiosos del mundo las cubrieron como un acontecimiento importante. La alcaldía de Nueva York fue la carrera más observada, seguida por las contiendas por la gobernación en New Jersey y Virginia. En California hubo otra consulta para una redistribución de los distritos representativos al Congreso que, por lo que puede implicar para las elecciones del año próximo, también generó mucho interés.

La contienda por la alcaldía de NY capturó el imaginario porque un joven que se proclama socialdemócrata, Zohran Mamdani, comandaba las encuestas desafiando la creencia de que sólo desde el centro político o desde la centroderecha se puede detener a los ultras. La intromisión directa de Trump tratando de reunir apoyos para Mario Cuomo, otro “demócrata” con largo historial en la ciudad, disparó el interés mediático en la votación.

La victoria de Mamdani -por su juventud, por no rehuirle al calificativo socialista y por el apoyo que obtuvo (50.4%) enfrentándose a una amplia coalición de opositores- es, sin duda, una gran noticia. Se enfrentó, además, a la maquinaria tradicional demócrata que, desde los tiempos del Tammany Hall en el lejano siglo XIX, controla la política de la ciudad. Pero muy poco de lo que ocurre en Nueva York puede proyectarse al resto de Estados Unidos. El exdirector de Claridad Ramón Arbona, quien vivió, trabajó y luchó muchos años allí decía que la ciudad era “otro país”. Su composición poblacional, su tamaño y su

historia como centro políticamente diverso y, en ocasiones progresista, la diferencian no sólo de Estados Unidos, sino hasta del resto del estado.

La advertencia de Arbona sigue siendo cierta, pero el triunfo de Mamdani levantó una ola de ilusión muy necesaria dentro y fuera de Estados Unidos. El movimiento hacia la izquierda dentro del Partido Demócrata que comenzó Bernie Sanders y que ha continuado desarrollando Alexandra Ocasio Cortés, se adjudicó una victoria muy importante con Mamdani. Por eso no resulta raro ver que, además de los trumpistas y republicanos, los sectores tradicionales demócratas también empiezan a preocuparse, aun cuando el mismo 4 de noviembre ese mismo sector obtuvo victorias importantes en New Jersey y Virginia.

Esas otras dos victorias demócratas, particularmente la de Virginia, deben tener muy preocupados a los analistas ultras porque en ambas tanto Trump como el movimiento MAGA se implicaron directamente, apoyando a los candidatos republicanos. Estos, distinto a Cuomo, también se identificaron con las políticas del mandatario, adoptando su retórica. La derrota contundente que ambos sufrieron inevitablemente se extiende a Trump.

En el caso de New Jersey el candidato republicano, Jack Ciattarelli, había estado muy cerca de un triunfo en 2021 cuando quedó a apenas 3 puntos porcentuales de Phil Murphy, el incumbente reelecto. En esta ocasión, distinto a 2021, asumió abier-

tamente las posiciones trumpistas, pero ni siquiera repitió los números de la elección anterior, sino que quedó a 15 puntos porcentuales de la ganadora.

En Virginia, estado sureño con gobernador republicano y donde la vicegobernadora se postulaba para sucederle, se produjo un resultado similar al de New Jersey. A pesar del apoyo explícito de Trump a la republicana, la demócrata Abigail Spanberger se impuso con soltura.

Estas fueron las primeras elecciones celebradas luego de que el trumpismo y el movimiento MAGA se encumbraran en 2024 y el resultado les resultó negativo. El avance de la ultraderecha perdió fuerza, pero habrá que esperar por las cruciales elecciones de 2026, las llamadas “de medio término”, cuando el control de las dos cámaras del Congreso vuelve a estar sobre el tapete. Allí los estadounidenses tienen la última oportunidad de, al menos, frenar la demolición del establishment tradicional que se desarrolla en Washington.

Volviendo a Nueva York, con la elección de Mamdani se abre un nuevo capítulo de crispación, hasta ahora inédito, entre la ciudad y el gobierno federal. MAGA y el trumpismo, controlando los amplios recursos del gobierno central, harán todo lo posible por ahogar la nueva administración municipal dirigida por alguien que es y representa todo lo que ellos combaten: inmigrante, musulmán y progresista. Las confrontaciones institucionales y las batallas legales serán intensas.

Por Daisy Sánchez Collazo Especial para CLARIDAD

Un inesperado abrazo entre un fiscal federal y un prominente líder pipiolo, en pleno estacionamiento del tribunal de la calle Chardón, marcó el epílogo de un proceso judicial tan bochornoso como inolvidable. El juicio contra el doctor Yamil Kouri, que cumple 26 años este noviembre, dejó para la posteridad una frase lapidaria: “En Puerto Rico, la corrupción tiene nombre y apellido.” Pronunciada con absoluta soltura por el jefe de fiscales del distrito, esta sentencia adquirió una fuerza demoledora, revelando con crudeza el entramado político que se escondía tras el telón de la justicia. El dedo apuntaba directamente al Partido Nuevo Progresista.

El juicio contra Yamil Kouri y sus cómplices fue más que un proceso legal: fue un ajuste de cuentas moral, político y social. El médico cubano, figura central del caso, parecía una sombra escapada del Caribe revolucionario. Su rostro, desgastado por el cinismo, compartía escena con Janet Sotomayor Vázquez, una administradora arrogante de modales ostentosos, y Armando Borel Barreiro, un empresario opaco cuya ambición lo llevó al borde del abismo. Juntos urdieron un esquema de fraude que, en otro contexto, habría sido apenas un escándalo administrativo. Pero aquí, se convirtió en tragedia.

Los fondos desviados —más de 2.2 millones de dólares— estaban destinados a comprar medicamentos, pagar tratamientos y sostener el primer centro especiali-

zado en VIH/SIDA del Caribe y América Latina. En lugar de eso, se usaron para financiar campañas políticas, costear lujos personales y comprar silencios. La evidencia era abrumadora: empresas ficticias, lavado de dinero internacional, manipulación de testigos y grabaciones comprometedoras.

La fiscal a cargo, en avanzado estado de gestación, se movía por la sala como un transatlántico que avanza con firmeza. Su actitud era la de un tiburón rondando a su presa, segura de que los tenía acorralados. Las grabaciones del FBI se escuchaban por altavoces. Algunas eran embarazosas, como la de Sotomayor insultando a la fiscal, convencida de que no era persona de interés. La grabación se logró gracias a la colaboración de su empleada doméstica, quien narró con humor cómo mantenía cerca de su patrona la cartera con el micrófono oculto.

El caso Kouri removió fibras sensibles. Desviar recursos destinados a tratar una enfermedad estigmatizada y mortal fue más que un delito: fue una declaración de desprecio hacia los sectores más vulnerables. Fue el recordatorio cruel de que, a veces, el sistema prefiere mirar hacia otro lado.

Desde entonces, Puerto Rico ha sido testigo de una secuencia vergonzosa de escándalos de corrupción que no cesan. Los partidos que se han alternado el poder —el Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD)— parecen no haber aprendido la lección. Al contrario, cada nuevo caso revela un patrón más descarado, más impune, más corrosivo. Entre 2019 y 2025, más de 30 funcionarios públicos han sido acusados o condenados por corrupción. La lista incluye:

• Julia Keleher (PNP), exsecretaria de Educación, condenada por fraude electrónico.

• Wanda Vázquez Garced (PNP), exgobernadora, acusada por el FBI de aceptar sobornos para financiar su campaña.

• Alcaldes de ambos partidos, arrestados por aceptar pagos ilegales a cambio de contratos

municipales.

• Demandas del Departamento de Justicia (2024) contra más de 30 exfuncionarios por pérdidas de más de 30 millones de dólares al erario.

Estos casos no son errores aislados. Son síntomas de un sistema que ha normalizado el saqueo, donde el servicio público se ha convertido en una plataforma para el enriquecimiento personal.

En 2025, la gobernadora Jenniffer González Colón se vio envuelta en una controversia por construcciones ilegales en La Parguera, propiedad de sus suegros. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), bajo su designado Waldemar Quiles, archivó la investigación sin consultar a otras agencias. Se denunció la tala de manglares y la remodelación de estructuras en zona protegida, sin permisos.

La intervención del FBI y las denuncias del senador independiente Eliezer Molina han puesto en evidencia un posible abuso de poder. La gobernadora ha evadido preguntas clave, mientras el país observa cómo el aparato estatal se pliega ante los intereses familiares de quien ocupa la silla ejecutiva.

Lo más alarmante no es solo la frecuencia de los escándalos, sino la falta de sonrojo. La corrupción ya no se esconde: se exhibe. Se archivan investigaciones, se protegen aliados, se manipulan agencias. El pueblo, cada vez más hastiado, observa cómo los partidos tradicionales se reparten el poder mientras el país se hunde en la desconfianza.

La alternancia entre el PNP y el PPD ha sido una danza de espejos: cambian los rostros, pero no las prácticas. Ambos partidos han demostrado ser incapaces de erradicar la corrupción, porque están atrapados en una cultura política que la tolera, la reproduce y la premia.

Este momento exige más que indignación. Exige acción. Puerto Rico necesita una transformación radical en su modelo de gobernanza. No basta con cambiar de partido: hay que cambiar de paradigma. Se necesita transparencia real, fiscalización independiente, participación ciudadana activa y una cultura política que ponga al país por encima de los intereses personales. La corrupción no es inevitable. Es el resultado de decisiones políticas. Y esas decisiones pueden —y deben— cambiar.

La autora es asambleísta por Victoria Ciudadana en el Municipio de San Juan.

E.S. ORTIZ- GONZÁLEZ

Intempestiva con "Regaño al corazón", de Roberto Roena

1. En "Regaño al corazón" de Roberto Roena se plantea un problema del obsequio y su intercambio. Un obsequio, para ser obsequio debe ser dado sin más. No admite ser pedido de vuelta. Empero,

se escucha en el coro: "Si tú me lo das, por qué me lo quitas?" Qué es lo que ha sido dado que luego se reclama el haber sido arrebatado?

2. He ahí el requiebro de amor; sea desde o al corazón propio o al otro. "Jorobita jorobá, lo que se da no se quita". Con Lacan, parafraseo: se da lo que no se tiene a quien no es. Pero también se da con una petición de rechazo: "Yo te demando que rechaces lo que ofrezco, porque no es" (Je te demande de me refuser ce que je t’offre, parce que c’est pas ça). Dar lo que no se tiene y rechazar aquello que no es. La belleza del intercambio (im)posible. "Que mirando tu imagen me entretengo, y por eso me regaña el corazón".

3. En otra ocasión vincularé esto con el acto masturbatorio en "Linda" de Daniel Santos.

Hint: Sabrá dios cuántos estarán pintando ahora pajaritos en el aire.

Intempestiva sobre la repetición

1. Repetir es volver a pedir, volver a tender la mano. Recordar es volver a llevar al corazón, no al órgano en sí, pero a lo que se representa a través del latido. Está también religión, el anudar vínculos, siempre una vez más.

2. Está el inventario de lo deshecho. Está la postura del suplicante, el mesar de barbas por parte de lo que no es sujeto sino figura, desnudez. En el mundo antiguo suplica quien no es ciudadano. Quien vestido, carece de presencia, de lugar.

3. El presente es tiempo, promesa: obsequio. El anfitrión es un rehén (host).

Hablo, en fin, de lo (im)posible.

Repetir. Esa y no otra es la melodía.

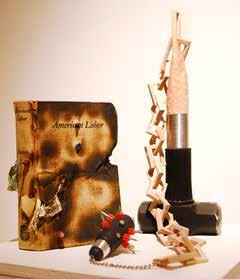

En un mundo en el que las cosas parecen “out of joint”, como el tiempo en Hamlet, el artista busca con la mirada intuición conocimiento, un equilibrio. Aunque sea un balance precario que nos permita ver de otro modo.

Así, entonces. llega José Guarionex a la Galería La Lineal a exponer Péndulos: Lecturas oblicuas. Hablo con él, y me explica, como un filósofo griego que ha caminado entre Morovis, Ponce, Río Piedras y Nueva York, que esta idea del péndulo la lleva trabajando por una década como un concepto de armonía y equilibrio, poniendo ese movimiento oscilante a hacerse metáfora entre la dualidad y el ciclo de la vida.

Las ideas, entonces se adecúan al espacio de la galería en Río Piedras-es espacio ahora entre el abandono y la reconstrucción, entre la memoria y el olvido. Veo los péndulos, formidables objetos encontrados en la ciudad de Nueva York, muebles descartados, rescatados de ese naufragio que es la obsolescencia, para convertirse en escultura colgante.

Como estoy contaminado con la mitología los veo flotando en el centro de la galería como si ese ma-

terial rescatado- sobre todo la madera- estuviese relacionado con el ciclo solar y lunar; con el tiempo cíclico de la vida y la muerte.

El artista, cuya formación en la fotografía la veo en sus esculturas montadas en la pared -esa atención al detalle- le añade algunos elementos de tradiciones esotéricas: no solo el péndulo se utiliza como herramienta de adivinación, simbolizando la conexión entre el mundo físico y el espiritual, sino que aquí hay lectura de mano, lectura de carta, la interacción entre diferentes fuerzas imantadas, como los modos de leer el mundo a lo largo de la historia.

Si bien el nombre de la exposición señala las lecturas oblicuas, aquí hay también texturas que forjan nuestra mirada hacia lo sesgado, hacia lo transversal y lo atravesado. Atendiendo a esa posibilidad de que veamos de manera creativa, las piezas en la lineal carecen de título explicativo sino que se trata de lecturas distinguidas por el número.

Y como se trata de proyectos que revelan a un artista que trabaja en series, de manera simultánea, en la Galería Guatibirí, Josué Guarionex nos hace experimentar el espacio de Río Piedras, donde vivió y obtuvo parte de su formación. Allí, en Guatibirí, abre The Pursuit of Power, una propuesta escultórica de fuerte acento político. Acá también

hay objetos intervenidos que, de cierto modo, con otro lenguaje visual, nos hace pendular entre la idea de la libertad y el sometimiento.

En jaula de pájaros una bandera norteamericana, entregada a la familia a la muerte del padre del artista, veterano del ejército. Machetes, con su carga semántica de resistencia, reluciente en escultura amalgamados a un bate. Hay, en la exposición de Guatíbiri, una suerte de estetización magnífica de instrumentos de guerra.

Además, hay un vídeo a partir de fotografías de las manifestaciones a favor del estado palestino, contra el genocidio en Gaza, y documentando el movimiento Black Lives Matter en Nueva York. Recordemos que el artista se formó como fotógrafo. Y al ver su trabajo en conjunto podemos intuir que se entreneo en ebanistería, en arreglo y confección de muebles, y que de ahí se derramó hacia el arte, convirtiendo su trabajo laboral en arte, con todas las lecturas posibles que podemos hacer de esa experiencia como analogía de la relación de un obrero con el producto de su trabajo. La relación de un artista con todo los objetos que se transforman en sus manos.

Sugiero, como experiencia sublime, estar allí este jueves 13 de noviembre en La Lineal y Guatibirí oscilando entre la magnífica obra de Josué Guarionex.

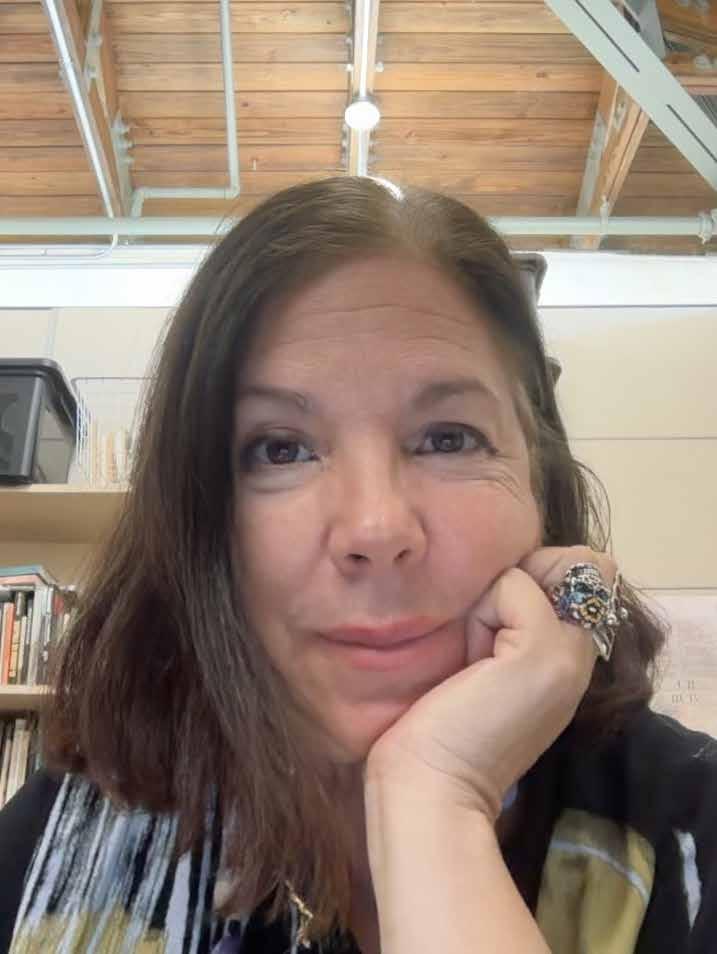

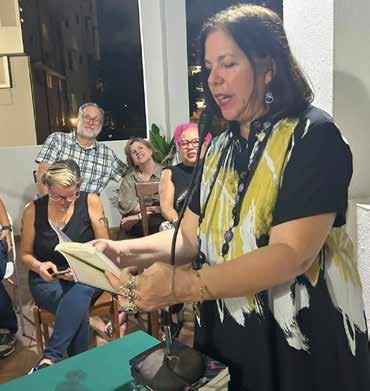

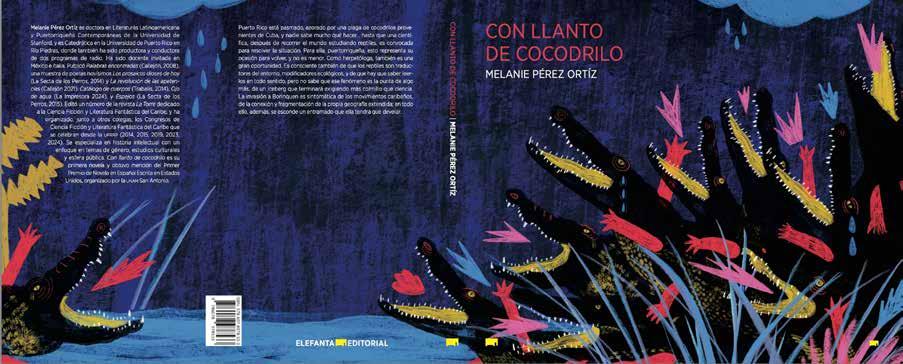

Con llanto de cocodrilo (Elefanta del Sur, 2025) es, según Melanie Pérez, "un falso policial, una novela un poco fantástica y, por supuesto, feminista". Ciertamente tiene un aire policial, cumple con varios elementos del género, y es cierto que hay un momento en particular –que no contaré aquí– que podría parecer una historia fantástica. No es rara esta hibridez genérica en los relatos neopoliciales. Lo criminal conduce a reflexiones mucho más complejas que el desafío detectivesco y, por lo tanto, cede a la tentación de incorporar modos, motivos y rasgos de otras formas de discurso narrativo. Como sucede con el horror, lo policial continúa mutando y la novela de Mélanie Pérez Ortiz participa de esas evoluciones del género.

Se nos cuenta, pues, de una científica, especialista en cocodrilos, que regresa después de varios años de ausencia, a Puerto Rico, contratada por el Gobierno de turno para enfrentar una invasión de cocodrilos cubanos que ha asolado a la isla. La iniciativa gubernamental responde al macabro hallazgo del cadáver de un niño en el vientre de uno de esos especímenes. La mujer está ávida de participar en la empresa, pues su celo protector y sus conocimientos de herpetología, la tienen convencida de que el cocodrilo es inocente. Pronto sospecha que están utilizando a las criaturas como chivos expiatorios de movidas mucho más siniestras y bestiales, de ésas de las que son capaces los hombres. Y digo hombres, pues son hombres, y de paso cisgénero y aparentemente heterosexuales, los otros participantes en la trama. Por supuesto, nuestra heroína se las ingeniará para ponerlos en su sitio a casi todos ellos, al menos a los que tiene en su mira. Habrá algunos de estos señores, criaturas de otros hábitats, seres más temibles que los cocodrilos que ella admira y adora, que quedarán fuera de su alcance.

La novela está narrada mayormente por una voz omnisciente tan apegada a la consciencia de la protagonista, que nos parece estar escuchándola a ella misma. De hecho, en por lo menos tres ocasiones, la protagonista asume la voz de la narración para dar cuenta de ciertos episodios, aparentes rememoraciones del personaje, ajenos a la trama principal –o por lo menos no de forma tan evidente.

La anónima científica es, por naturaleza, una cuidadora, una defensora de esta especie, una científica muy sentimental. La mujer también regresa a la isla cansada de la itinerancia, aprovechando la ocasión para distanciarse de un aparente desastre personal. Ha decidido cambiar de vida, olvidarse del "afán depredador", que para entonces la ha metido en problemas como aquél “al que le estaba finalmente, poniendo mar de por medio." En la mejor tradición del policial, la desastrada protagonista –observadora, fumadora, bebedora de wiski, cazadora de hombres feos– va develando fragmentos de su pasado que Ha estado fuera del país por varios años y, por lo tanto, asume la perspectiva extranjera de quien no ha vivido las transformaciones, que nosotres, los habitantes del 2025, sabemos que han sido muchas y veloces. Ha echado de menos a su tribu –así mismo la llama–, y regresa a la familia de la que se ha distanciado cuando su padre, cuya avanzada enfermedad le impide la palabra, está moribundo.

Ha llegado tarde ¿o a tiempo? Veterano pro-americano, el padre es déspota con su mujer sumisa y leal, a quien desprecia, y con su hija, a quien ama (piensa ella) "a pesar de todos sus defectos". El suyo es un hábitat en el que nos reconocemos; dice al respecto: "Así, la casa en la que se crio era un ecosistema con un balance extraño pues era zona de combate y hostilidades, de ciertas complicidades extrañas, economía informal y desobediencias que le daban su encanto a todo." (30) Esta innominada familia es la de todos nosotros, la que no tiene noche alguna para volver a ser gente, a causa de los desmanes de

quienes, por lo visto, ostentan el poder: "Ella sólo oía ruido que tenía que ver con violencia, política, ambición, una historia cínica ideada por gente que ya no es gente. Son otra cosa. Otra especie." (201)

El motivo del padre domina largas secuencias de la novela, al punto de, por momentos, interesarnos más que el entramado de traqueteos y conspiraciones en torno a la invasión de cocodrilos, como si en la historia de esa tribu hubiera mejores claves para descifrar nuestra realidad. La orfandad casi culposa de la protagonista aparece y reaparece a lo largo de todo el texto, como elemento crucial de las peripecias. Es evidente que la historia de su rebeldía contra el padre, que muere justo cuando ella regresa a la Isla, tiene más relieve en su carácter que los juegos del Poder entre las bestias humanas con las que debe lidiar. Es también, a mi juicio, la parte más entrañable de la novela.

Ahora en el país, transformada en "persona pública" a pesar de no ser, a su propio juicio, fotogénica –pues, según ella, "se había convertido, más bien, en un animal salvaje"–, dice: "le tocaba aprender a hablar y sonreír de determinada manera para hacerse agradable y, por consiguiente, su discurso apetecible al país." (32) Inicialmente, está decidida a lograrlo; es eficiente, profesional, diligente, justa. No apetece ningún premio; sólo quiere jugar, cazar a un hombre feo de vez en cuando, hasta que los acontecimientos la obligan a recorrer la ciudad bajo los aguaceros sin saber bien en dónde está ni de dónde provienen las amenazas, víctima de su propia perplejidad. Su mayor miedo es participar de la violencia, ser culpable de los excesos, la falta de control, de la bestial cacería sinsentido. Por momentos se reconoce absolutamente desorientada: " Nunca en su vida se había sentido tan perdida, tan extranjera, tan más allá de todo. Era como si se hubiera vuelto cocodrilo; cerrada la boca, atrapada una presa que no buscó, no puede hacer otra cosa que dar vueltas y vueltas sobre su propio eje." (187-188)

Resignada a una posible muerte sin causa, sin sentido, en blanco ¿o en negro? va descubriendo su propia respuesta: "Sólo sabía que algo la llamaba; una cosa indefinida que nunca la soltó en todos los años que estuvo afuera y

que apretaba cada vez con más fuerza." (32) Esa cosa, descubrimos, muerde también como un cocodrilo: aprieta y no suelta, y, a pesar suyo, sigue dándole vueltas a la víctima, sin sentido y para su desgracia.

HABLEMOS DE COCODRILOS

En esta novela aprendemos de cocodrilos –si acaso la información es certera y no imaginaria (la autora asegura que ha investigado)–; se nos habla de sus facultades, de costumbres, mitos y fábulas sobre el animal. Feo, misterioso, cauteloso, el temor a esta antigua y, a los ojos de muchos, siniestra criatura ha hecho volar la imaginación humana que ha inventado "los peores relatos"

sobre los cocodrilos. La voz narrativa, tan parecida a la herpetóloga, va dando cuenta de ello, y es evidente que pensar en el cocodrilo es fundamental para entender la significación de esta aventura.

Para Jean Chevalier y Alan Gheerbrant, el cocodrilo en occidente es símbolo de duplicidad e hipocresía, posiblemente por sus maneras de depredador sigiloso, pero en varias mitologías se les asocia con el agua y la lluvia, que son elementos positivos. Aparece tanto en ritos funerarios como en mitos originarios. Se considera un símbolo negativo, en el entorno occidental, "que expresa una actitud oscura y agresiva de lo inconsciente colectivo." Así lo explica José Eduardo Cirlot: en el significado del cocodrilo "se confunden dos aspectos principales y diferentes, que expresan la interacción de dos impresiones elementales sobre el mismo: por su agresividad y poder destructor, el cocodrilo significó, en el sistema jeroglífico egipcio, furia y maldad; por su pertenencia al reino intermedio de la tierra y el agua, al limo y la vegetación, es emblemático de la fecundidad y la fuerza. ... [continúa diciendo Cirlot que] Según Mertens-Stienon, [el símbolo del cocodrilo] tiene un tercer aspecto, derivado de su conexión con el dragón y la serpiente, [que remite a] la sabiduría. (Cirlot, 134) Así tenemos, en resumidas cuentas, una criatura en la que se aúnan las fuerzas vitales: agresividad, poder destructor, fecundidad, fuerza, sabiduría. Una buena criatura para reflexionar en el mezzo del camino.

Uno de los epígrafes que anteceden el relato, junto al coro de «Llanto de cocodrilo» de Ray Barretto con el que se titula la novela; es una cita de la Divina Comedia de Dante Alighieri: "¡Cuán dura cosa es decir cuál era esta salvaje selva, áspera y fuerte que me vuelve el temor al pensamiento!" Los versos se refieren a esa selva en la que se pierde el personaje "a mitad del camino" de su vida, como nos lo recuerda otra cita célebre del mismo texto: "A mitad del camino de la vida, / me encontré en una selva oscura, / porque la recta vía había perdido."

La protagonista está, en efecto, en el medio del camino de su vida, y, al parecer, andaba por una selva oscura, con el rumbo perdido. Joven aún, inteligente, atractiva y vigorosa, la innominada protagonista de Con llanto de cocodrilo, regresa también para encontrarse a sí misma, después de haber estado dando bandazos por el mundo: Australia, Cuba, Florida. Y lo que encuentra a su regreso es un país que no reconoce, este país en el que estamos hoy.

La doctorcita trata de no pensar. Esa es su respuesta al agobio: tener la cabeza en blanco –o en negro, no tener nada en ella. Con ese deseo inicia su periplo por la isla infestada de cangrimanes pendientes de las oportunidades de enriquecerse a costa del desastre de estos años, y con ese deseo lo cerrará, pero no les cuento el final de la historia.

SIGUE EN LA PÁGINA 14

Así vamos descubriendo que el crimen es otro y la víctima es ella, el cuerpo que pretende fortalecerse en la cacería nocturna es lo que le queda, recuperada, de una voluntad vital. Se habla, pues, de este momento en Puerto Rico. Así se representa nuestra frustración, el ansia de la tribu, la carencia, el aislamiento, la dispersión. Un dolor que a mí personalmente me conmueve y me inquieta, aún en mi declarado optimismo. ¿Por qué nos duele? ¿Qué reconocemos al reconocer esa pérdida?

Hay secciones en la novela parecidas a la crónica libre, en las que se analiza y se opina sobre el estado de las cosas en nuestro país, sobre la idiosincrasia de sus habitantes, sobre la cultura caribeña.

Llueve constantemente en este avatar de Borinquen. Se fríen bacalaítos y empanadillas. Se juega billar y se bebe. Se espía al vecino y a la jefa. Se esperan horas en una sala frente a un escritorio. Se sufren asaltos a plena luz del día. La chapucería y la mediocridad dominan todos los ámbitos hasta desembocar en alguna forma de violencia. Luego se cuentan los muertos. Empieza el show. Se lloran lágrimas de cocodrilo.

Algo ha pasado. Ella reflexiona. ¿Quién es esta gente? –se pregunta– ¿Cómo llegamos hasta aquí? Repasa la historia familiar, su propia historia, e intercala estas reflexiones en el momento justo, como indicándonos el camino para salir con ella de esa "selva oscura"; así dice en un momento: "Esto sigue siendo el paraíso de los aguzaos."(74) Reproduce la perplejidad, particularmente de quienes hemos vivido las transformaciones de los últimos diez años, el descenso a los infiernos. Ese infierno que a veces, mirando el atardecer en la playa, alcanza el cielo.

Ella mira con voluntad de entendimiento, no sé si entendimiento científico, pero con buena voluntad. Quiere entender. La misma voluntad con la que pensamos en un ser querido enloquecido o atolondrado. A mí me parece que mira más como poeta. Las referencias literarias, de hecho, son muchas. La científica, aunque exhibe un conocimiento enciclopédico de las variantes y particularidades de los reptiles, piensa más como profesora de literatura, y ya sabemos por qué. Lee a Kafka en la sala de espera. Declama en un bar, a dúo con el periodista, un poema de José Gautier Benítez, "el poeta de Caguas". Recuerda la Divina Comedia cuando se encamina con su "Virgilio" a entrevistarse con la familia de la primera víctima, piensa en leyendas africanas y fábulas sobre los maravillosos cocodrilos. [Acaso nos está diciendo que la literatura es la mejor manera de ordenar el caos.

CONTRA EL PATRIARCADO

Releo los fragmentos de los wiskis y el billar, el deseo por el hombre cocodrilo, y recuerdo –no sé porqué– los gemelos del Sol de medianoche de Edgardo Rodríguez Juliá, todo aquel ambiente macharrán de esa otra novela policial puertorriqueña, la feancia que se señala en el paisaje metropolitano, salvado por los atardeceres playeros, y la figura femenina que el protagonista se sien te incapaz de desear, la amiga de las batiditas de papaya. Acá, en Con llanto de cocodrilo, hay otros feos, además, feos deseados, y un par de macharranes humillados, víctimas de sí mismos y de los mandatos de la masculinidad, al decir de Rita Laura Segato.

La mujer anónima que protagoniza la novela de Mélanie Pérez es una cien tífica que no sólo defiende y adora los cocodrilos, también busca cazar a un hombre feo con el que pueda desfogar sus energías vitales. [No les diré con quién termina desfogándose.] Su interés de cazadora de feos, en todo caso, es en un sentido casi salvaje o feral, exploraciones de los sentidos y los impulsos, más cercanos a un erotismo elemental, sin límites ni juicios. Su sexualidad es un deseo también transgresor y travieso, como sabiendo que rompe con es tereotipos y, de esta forma, desafía el dominio heteropatriarcal. Hay muchas alusiones al juego, a la broma, al chiste privadísimo con el que la protagonista divierte sus angustias, el miedo a la muerte, al fracaso, a la soledad. Ante el macho engreído,

la imaginación y la risa; incluso en los momentos de más desesperación, la protagonista se mira a sí misma y se ríe.

Es significativa, de hecho, la asociación memoriosa que hace en un momento de peligro, cuando ha perdido el control de la situación (154), que la lleva a recordar el acoso de quien ella llama, irónicamente, su "primer novio". Queda claro que en su aventura va enfrentando (y confirmando) varias instancias de control heteropatriarcal –el padre, el gobernador, la prensa, el periodista, el abogado de la colita, la policía en la que no confía, el bichote y sus achichincles– y precisamente por eso recuerda la anécdota absurda en la que se enfrenta por primera vez al discurso puro y duro del control macharrán. Y no cuento más, porque les daño la experiencia de descubrirlo por ustedes mismas.

¿Y ESAS LÁGRIMAS?

En resumidas cuentas, aquí les dejo mis primeras impresiones de la novela de Melanie Pérez Ortiz: he disfrutado la lectura de Con llanto de cocodrilo, especialmente los fragmentos en los que la anónima científica reflexiona sobre el país, la macharranería, la crianza bajo el orden patriarcal, el inquietante atractivo de los hombres feos, etc. El tono de esos fragmentos bascula entre la ironía, el desconcierto y la ternura. ¿De qué otra forma escribir sobre el desastre? Se trata, en fin, de uno de esos policiales que me gustan tanto, de los que son, pero no son, ya un género aparte, alineado entre el neopolicial latinoamericano y las narraciones del feminismo rompedor del momento.

Sin duda, como sostiene Alfredo Ávalos en el laudo del Premio Novela Escrita en Español de la UNAM (San Antonio) y Letras en la Frontera, Con lágrimas de cocodrilo es una "original y poderosa exploración del exilio", pero también es, a mi juicio, una puesta en escena de nuestras principales frustraciones como puertorriqueñas: el dominio de la mediocridad y la chapucería en el país, la certeza de que podríamos hacerlo muchísimo mejor, y no lo hacemos. Este asunto se le escapa a Ávalos porque no lee con nuestros ojos, porque él no ha tenido que pensar el país –como nosotras– desde la fila del CESCO, en el gate de JetBlue o en una parada de guaguas.

En el ánimo derrotado se entrevé una gran pena, ya no del personaje sino de todo el plan narrativo. ¿Nos habla de un desencanto irremediable? ¿Nos invita a no desear la utopía? Entonces ¿para qué escribir? ¿Puede ser el arte una forma de superar la tristeza? ¿O soy yo que, como lo deseo, lo veo, allí, donde no hay más que derrota?

Finalmente, es significativo que, de la protagonista de esta novela, podría decirse lo mismo que del poemario de Melanie Pérez, Ojo de agua, ha dicho Luis Othoniel Rosa: "poemario que no tiembla, que acepta la tristeza, pero no se rinde al miedo, que reconoce el peligro (lo mira a los ojos) pero no se acobarda, que sufre por lo perdido pero sin paralizarse, sin dejar de hacer, sin dejar de escuchar las canciones que trae la marea. Mélanie Pérez Ortiz ha escrito un poemario sobre la valentía, aunque no creo que ese haya sido su objetivo" Me sonrío como la protagonista cuando encuentra una clave, y me sorprendo de lo atinado de este comentario; y me pregunto si no es acaso que lo que se nos revela aquí son unas correspondencias entre la voz poética de aquel libro Ojo

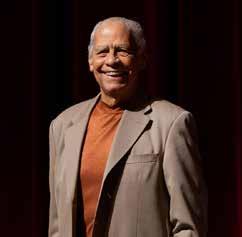

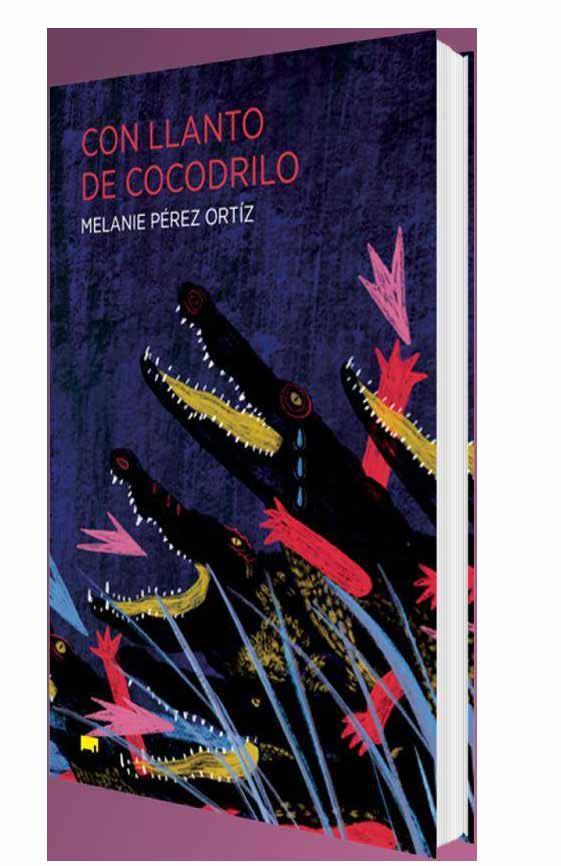

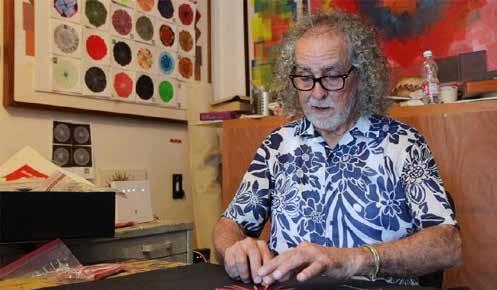

En un salón lleno de pinturas que ilustran cuadrados apilados, círculos logrados con líneas repetidas o rectángulos compuestos por más cuadrados, Elí Barreto Talavera fungió, desde el Museo de las Américas, como la mente maestra detrás de Geometría Mística, exposición que recorre 60 años de la carrera del veterano pintor.

La exposición cuenta con 70 piezas divididas en tres etapas representativas de la obra de Barreto Talavera: Tótems: la transparencia y el cuadrado, Paisajes en movimiento y Tableros de Ifá. Cada etapa pretende establecer un panorama de la evolución en el estilo del artista y de “los medios de los que se ha servido para crear su singular obra”.

“En su prolongada trayectoria creativa, Barreto ha rebasado las convenciones formales, proponiéndonos un universo que prescinde de toda figuración en el que la gráfica serigráfica, la abstracción matérica, la pintura y el dibujo son reapropiados y reformulados, convocando al espectador a una interpretación personal e imaginativa de su obra”, reza el mensaje de bienvenida en la galería.

La exposición se estrenó el 27 de septiembre y contó, el viernes pasado, con el acompañamiento curatorial del doctor Alex Betancourt, el documentalista Juan Carlos García y el doctor Raymond Cruz Corchado. Durante la presentación de la galería, los tres expertos repasaron los diversos rasgos distintivos de la obra de Barreto Talavera y sus interpretaciones de ella.

“En la vasta constelación del arte puertorriqueño contemporáneo, pocas estrellas brillan con la intensidad y persistencia de Elí Barreto Talavera. A lo largo de sus 60 años de trayectoria artística, Barreto ha trazado un camino singular, fusionando el rigor geométrico de la abstracción con la profundidad espiritual de la cosmogonía yoruba”, leyó el Dr. Betancourt, de su ensayo Elí Barreto Talavera: La geometría mística del color y la forma

Asimismo, el catedrático de la Universidad de Puerto Rico (UPR) destacó la habilidad dual que la obra de Barreto tiene de vincular lo intangible con lo tangible, “lo terrenal con lo divino”. Del mismo modo, Betancourt resaltó la influencia de la fe yoruba como clave para comprender los trabajos del artista, puesto que Barreto funge como babalao– o pastor yoruba– desde hace más de cuatro décadas.

“Aproximarnos a la obra de Barreto Talavera requiere que aceptemos su invitación a adentrarnos con él a ese umbral en que coexisten de manera complementaria y armoniosa el arte entre abstracto y geométrico y el camino espiritual centenario centrado en el Oráculo de Ifá”, agregó, por su parte, García a la discusión.

Para entrañar estos aspectos en la trayectoria recogida en Geometría Mística, el documentalista experto repasó el trabajo de Barreto a través del contexto de sus años formativos, la relevancia de las artes gráficas en su obra y las interconexiones de su arte con su cosmovisión y visión del mundo. Algunas de las piezas que integran la exposi-

ción incluyen: “Primarios” (1981-1982); “Oní Oní” (1980-1981); “Homemade a Giovanni Hidalgo” (1981-1983); “Eleguá” (1979); “Sin título I” (1978); “Sobre negro” (1980); y “Transparencia”. Aunque Barreto creó gran parte de estas obras en lienzos o serigrafías, el artista comparte algunas piezas que ideó con libros de texto o mapas satelitales.

“Su perseverancia en incentivar esa “conexión primordial” en la audiencia constituye el pulso vital de la obra de Barreto Talavera y su razón de ser como artista”, concluyó García.

Tanto Betancourt como García coincidieron con el doctor Cruz Corchado en la relación que guarda la obra de Barreto Talavera con la fe yoruba. Empero, el museógrafo de la UPR reparó en que esta espiritualidad en el arte de Barreto se suscribe a una tendencia del abstraccionismo en el siglo XX.

“Para el artista, estas relaciones se fusionan; mientras que para el espectador será el puro diseño del objeto artístico lo que transfiera a los posibles significados y, por extensión, su valor estético… La vida y las obras se fusionan para dejarnos un ejemplo de la magnitud de sus experimentaciones, producto de su afán creativo y disciplinado”, comentó Cruz Corchado.

Los tres mensajes de los expertos resumieron, a grandes rasgos, la división de la galería. En Tótems, las figuras se caracterizan por el uso de la técnica serigráfica de la transparencia. En Paisajes, Barreto presenta varias series serigráficas de paisajes abstractos. En esta segunda parte, predomina “la intensidad de la luz del Caribe” y las piezas cuadrangulares.

Por último, Tableros de Ifá se distancia de las otras dos secciones por el uso del collage, acrílico, lienzo, dibujo y la exploración de las “posibilidades expresivas” en el círculo, que cobra un protagonismo en la representación visual del camino espiritual de Barreto en la fe yoruba.

La obra de Barreto Talavera también ha sido expuesta en la Bienal de San Juan del Grabado Latinoamericano y del Caribe, así como en museos de varias partes del mundo. Este año, el artista cumple seis décadas de carrera artística y ocho de vida. Al concluir el conversatorio, la Asociación de Documentalistas de Puerto Rico (ADocPR) presentó Elí Barreto, en el umbral de lo infinito, documental que explora la intimidad espiritual y la visión cosmogónica de Barreto Talavera. Con estos dos esfuerzos, se busca reunir la trayectoria de una figura trascendental de la plástica puertorriqueña.

Todos los sistemas espirituales advierten sobre la mayor enfermedad del ser humano: el ego. Un ego que nos conduce a todo tipo de atrocidades, desde la mentira vil, la calumnia, y la manipulación.

Si esa enfermedad se limitara a nuestros pequeños intereses, el literario por ejemplo, las consecuencias no serían preocupantes, pues basta y sobra con dejar que los textos hablen para que un argumento se caiga o sostenga, empero, cuando se trata de gobiernos y países las consecuencias son fatales.

Es lo que acontece con Venezuela. Una pequeña y atractiva mujer ha decidido que ella debe regir los destinos de su país, Venezuela, y tiene más de 20 años inventando argumentos que abarcan, según Times, desde “instalaciones atómicas iraníes”, “campos de entrenamiento de Hezbolá en la Isla Margarita”, hasta la existencia de una banda de

narcotraficantes dirigida por Maduro, que se llama “El Tren de Aragua”.

Según Times, todas estas acusaciones han sido negadas por los servicios de inteligencia norteamericanos, los cuales tienen muy presente los desastres de Irak, donde USA se dejó arrastrar por las acusaciones de Ahmed Chalabi y el Congreso Nacional Iraqui, acción que le costó a USA la muerte de 4,492 soldados y a Irak un millón de civiles; las acusaciones contra Gadaffi, que dejaron ese país en ruinas, y Bahía de Cochinos, donde Kennedy recibió inesperadas humillaciones.

Lo peor de las acusaciones contra Maduro, son las consecuencias para los inmigrantes venezolanos, 238 de los cuales han sido deportados a la cárcel del Salvador sin tener ningún antecedente penal, pero esa estigmatización no parece importarle a Corina y su inmenso ego, ahora reforzado por un Premio Nóbel de la Paz, aunque lo único que ha hecho durante dos décadas es promover la guerra contra Venezuela.

Por suerte, esta vez, la gran prensa norteameriana: El Times, NY Times, Wall Stret Journal, la BBC y otros medios importantes, están alertando a USA para que no se embarque en una guerra donde quienes pagarán las consecuencias serán soldados norteamericanos.

Times afirma que Venezuela “es un país donde el pueblo esta armado y los militares están firmemente opuestos a una intervención extranjera.” Como siempre he dicho no se trata de Maduro, se trata de una nación soberana que además es dueña de la reserva más grande del mundo de petróleo y ha venido padeciendo una guerra económica que ha intentado desestabilizar su economía por todos los medios.

Esto no parece entenderlo un mitómano de La Florida que ha construido su fama en un pasado de lucha inexistente contra una “dictadura “castrista” ajena a su padres, quienes llegaron a Florida en 1952, y su nacionalidad norteamericana. Gajes del todopoderoso ego.

JUAN R. RECONDO ESPECIAL PARA EN ROJO

Frankenstein (México y EE.UU., 2025) de Guillermo del Toro es una obra maestra de un director que he admirado desde el principio.

Cada elemento de la película es tan profundamente pensado que un solo detalle que falte haría venir abajo las sombras y los colores que definen el mundo de la criatura (Jacob Elordi). Los visuales de Frankenstein forman el retrato de una realidad tan rara y cruel, pero donde siempre persiste la posibilidad de lo maravilloso. Una de las imágenes que llevo grabada es Victor Frankenstein (Oscar Isaacs) caminando hacia su casa entre quioscos de carniceros, cada paso salpicando sangre brillante. Frankenstein transita sumido en sus obsesiones sin pensar en los olores que deben emanar de los charcos sangrientos en la calle. Con la frialdad con la que desconectó el torso que exhibió para la facultad de medicina, Frankenstein sueña con crear un ser sin importarle las condiciones de la criatura que traerá a la vida. Dan Laustsen, el director de fotografía que también colaboró con del Toro en Crimson Peak (Mexico y EE.UU., 2015), capta las tinieblas interiores de los personajes añadiendo una extensa gama de colores al expresionismo de influencias fílmicas como The Cabinet of Dr. Caligari (dir. Robert Wiene, Alemania, 1920) y la monumentalidad operática de Dracula (dir. Francis Ford Coppola, EE.UU. y Reino Unido, 1992). No obstante, del Toro no se conforma con la maldita humanidad que define a Frankenstein (dir. James Whale, EE.UU., 1931), Bride of Frankenstein (dir. James Whale, EE.UU., 1935) y Son of Frankenstein (dir. Rowland V. Lee, EE.UU., 1939), que discutí en mi artículo de la semana pasada. En estas, el monstruo (Boris Karloff) representa la corrupción que debe ser derrotada en nombre de la moralidad humana,

razón por la que siempre me identificaré con la criatura. Del Toro nos da un mundo donde todavía persevera la esperanza de lo humano.

La colaboración artística de Alexander Desplat, el compositor de la banda sonora, aporta unos matices musicales que llevan al espectador desde el sucio laboratorio de Frankenstein a la curiosidad inocente de Elizabeth (Mia Goth). Del Toro enfatiza el contraste entre la fogosidad de Frankenstein, que Isaac actúa con grandilocuencia dramática, y Elizabeth, que Goth encarna con una rareza delicada y una empatía que la inspiran a entender a la criatura. De hecho, la presencia de Elizabeth y del ermitaño ciego (David Bradley) le dan al monstruo una experiencia alterna a la soledad y al abuso que sufre bajo el cuidado de su padre, Frankenstein. Jacob Elordi, que hace de la criatura, no solo expande en la belleza del monstruo, apoyado por una tremenda unidad de maquillaje bajo la dirección de Mike Hill. El actor también expresa el dolor de la criatura cada vez que pronuncia el nombre de su creador, Victor, la única palabra que puede decir al principio. Del Toro permite que la criatura conozca las posibilidades del amor en un mundo desolado cuando aprende a decir su segunda palabra, “Elizabeth.” De esta manera, del Toro añade su toque al texto original de Mary Shelley y construye sobre las versiones fílmicas de Frankenstein, que tornan al monstruo en un elemento de horror. Para

del Toro, Victor es la corrupción real que, una vez muere arrepentido de sus actos, libera a la criatura y a la humanidad de su celda de hielo.

Guillermo del Toro siempre soñó con llevar la novela de Frankenstein al cine. La veo en todos sus proyectos previos. La distingo en el sangriento encuentro final entre Nomak (Luke Goss), la mutación vampira, y su creador, Damaskinos (Thomas Kretschmann) en Blade II (EE.UU. y Alemania, 2002). Siento el dramatismo creador de Victor Frankenstein en la secuencia donde Gepetto (David Bradley), borracho y afligido por la muerte de su hijo, construye a Pinocho en Pinocchio (codirigida por del Toro con Mark Gustafson; EE.UU., México y Francia; 2022). La constante exploración de las relaciones paternofiliales en la obra del director, que podemos ver desde Cronos (México, 1994) y El espinazo del diablo (España y México, 2001) hasta El laberinto del fauno (México y España, 2007) y Hellboy (EE.UU., 2004), responden al conflicto entre padre e hijo en Frankenstein. La marca que dejó el Frankenstein de del Toro en mí me lleva a ver detalles de la historia hasta en la más reciente joya de Richard Linklater, Blue Moon (EE.UU. e Irlanda, 2025), sobre la que escribiré junto a Nouvelle Vague (dir. Richard Linklater, Francia y EE.UU., 2025) en mi próximo artículo. Por ahora, gocen de Frankenstein en la pantalla más grande que encuentren y, si no hay más remedio, en Netflix.

LAURIE GARRIGA ESPECIAL PARA EN ROJO

Desde el mes de agosto, he estado, a cuentagotas, sumida viendo (voluntariamente, debo admitir) la conocidísima telenovela mexicana Mirada de Mujer (TV Azteca) transmitida originalmente entre 1997 y 1998. La telenovela en cuestión, como decía un conocido, la veía hasta el perro. Yo no recuerdo haber seguido muchas otras después de ésta que sintonizaba con asombro y fascinación a mis 11 años, y ahora, mucho tiempo después.

Mirada de mujer narra la ruptura de un matrimonio de la alta burguesía capitalina (María Inés e Ignacio San Millán), interpretados por Angélica Aragón y Fernando Luján, a causa de la infidelidad y posterior abandono del marido por una mujer treinta años menor (Daniela / Martha Mariana Castro). Tras la separación, María Inés, de 50 años, que hasta el momento se había dedicado a llevar el hogar y la vida de su esposo y tres hijos, sacude ‘el orden de las cosas’ al comenzar una relación con Alejandro Salas (Ari Telch), un periodista 15 años más joven e importante catalítico de la transformación de la protagonista.

La vida, el aspecto, los comportamientos de María Inés antes del desenlace de su matrimonio, más que pudorosos, son claustrales. Su día a día contiene el lujo propio de su clase a la vez que el encierro impuesto más que nada a las mujeres que pertenecen a esa casta criolla y conservadora de vestigios coloniales –cuya manifestación más rotunda y ejecutoria es Mamalena, la madre de la protagonista–. Además de la ruptura conyugal, en la telenovela, la familia se ve sacudida, en guiños, por el vuelco neoliberal del país .

Mirada de mujer batió récords de audiencia en América Latina y en Estados Unidos. En su momento, fue un vehículo para visibilizar, aun de pasada, varios temas que se habían tratado poco en este medio, entre ellos, el VIH/SIDA, el aborto, el divorcio, las relaciones interraciales (e intergeneracionales), el acoso laboral o la violencia de género. Según las encuestas “la mayoría de la gente pensaba que Mirada de Mujer reflejaba la vida familiar en México de una forma más real que otras telenovelas” (Suleiman González 92). En 1998, sus protagonistas fueron portada de la revista Time con el titular ‘breaking taboos’.

¿QUÉ FUNCIONA EN MIRADA DE MUJER?

El productor de la telenovela, Epigmenio Ibarra, atribuyó su éxito a tres elementos: la historia (que parte de la serie colombiana Señora Isabel), las

interpretaciones y, finalmente, la cámara. Angélica Aragón, quien interpretó a María Inés, lo confirmó: “no fue nada más el guión”, explica, “fueron los grandes méritos de un equipo”. Entre ellos, a nivel técnico, insiste en la cámara en movimiento (no fija o estática) y las luces cenitales, además del trabajo de preparación.

A pesar de su título, poco tiene esta novela de female gaze, en términos académicos o de producción. Esta serie fue financiada, dirigida, adaptada y entendida principalmente por ‘hombres’ (cómo explicar si no la muerte de Paulina). Tampoco creo que haya redefinido al género, como he escuchado decir. La telenovela no renuncia ni por un segundo al melodrama o revierte, en gran escala, un orden económico o social, pero sí le dota a la mayoría de sus personajes femeninos de agencia para encarar la pérdida, para imaginar otra vida, para disfrutar y finalmente, para vivir.

La telenovela nos regala unos diálogos sugerentes y agudos entre el elenco de mujeres, provistos de choques generacionales, quiebres de confianza, de solidaridad y, en el mejor de los casos, de madurez a través del reconocimiento y aprecio mutuo (merece la pena ver un encuentro en el hospital entre María Inés y Daniela, cuando descubren que la gran piedra en su camino es el patriarcado y no Ignacio San Millán). La telenovela (aun con sus notables limitaciones) les dota de agencia y de futuro. Supongo que de ahí la candidez de su título, pues, más que una mirada ‘de mujer’, reconoce que existen varias y distintas formas de ver, como suge ría Edgardo, con su posibilidad de ser, de cambiar y de ocupar espacios.

¿POR QUÉ VOLVER A VERLA Y PARA QUÉ ESCRIBIR SOBRE MIRADA DE MUJER?

Sigo apreciando el manjar de la cámara, de algunas interacciones entre los personajes, del vestuario y maquillaje, de los paisajes urbanos, de los interiores (y su crítica velada a las clases patricias) y de sus otras vistas más serenas de la geografía mexicana. Me asombra todavía el capital cultural del personaje de Alejando Salas, y su trabajo de periodista-escritor, su colección de carteles del cine de oro y su biblioteca, con novelas que yo me propuse entonces leer.

Me ha gustado regresar a esta novela porque es un recuerdo común y formativo que comparto con mi prima; una oportunidad para dialogar y escuchar las lecturas que hace mi mamá –que justo también la ha vuelto a ver– y la ocasión para recordar a mi tía. Ha sido tema de conversación con Edgardo, a quien tengo entre mareado y consternado por esta peculiar disciplina novelera o con Medardo, con quien he compartido, entre otras cosas, inquietudes sobre el elenco y ciertas caracterizaciones.

No sé si valga la pena acabarla. Me basta con volver a escenas o a capítulos particulares porque entre investigar su recepción, impacto y producción ya me he revelado mucho más de lo que esperaba. En especial, ha esclarecido algunas preferencias, gustos y apegos que me han marcado, sin saberlo, hasta el día de hoy. Hace unos meses, texteando con Medardo, me decía: “Qué baboso es Alejandro

Por Cándida Cotto / CLARIDAD ccotto@claridadpuertorico.com

El Centro de Pensamiento Para la Acción Plan B: Independencia emplazó a la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, y al capitán de la Marina de Estados Unidos, Elmer Román, a que divulguen sus planes de impulsar un proceso de remilitarización de la isla encubierto mediante proyectos de infraestructura e inversión.

A preguntas de CLARIDAD, el portavoz de Plan B: Independencia, licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez reveló que las relaciones desarrolladas en Washington les han permitido intercambiar información y han sabido sobre los planes de la gobernadora y Román de levantar estructura adicional en las bases militares que ya hay en Puerto Rico, por lo que exigen a ambos transparencia y que hagan público lo que están haciendo.

El capitán Román se desempeña como Assistant Secretary of the Navy for Energy, Installations and Environment, ASN (EI &E), por lo que ostenta amplios poderes para planificar, adquirir, construir y administrar las instalaciones navales y energéticas de la Marina, así como para coordinar proyectos ambientales y de infraestructura. Su oficina controla presupuestos multimillonarios destinados a la expansión y modernización de instalaciones estratégicas en los territorios estadounidenses, incluido Puerto Rico.

Para el licenciado Emmanuelli Jiménez, el proceder de González Colón y Román es uno oportunista ante la amenaza de agresión de Estados Unidos a Venezuela, en la que encuentran la coyuntura propicia para afianzar los vínculos militares entre EE. UU. y Puerto Rico, y no necesariamente está vinculado a la agresión a Venezuela, sino a un plan más amplio de restablecer la militarización, aprovechando la coyuntura de mirar una posible invasión militar contra el vecino país. Observó además que es una estrategia para contrarrestar la agresión que el presidente Trump ha desplegado en contra de la estadidad para Puerto Rico.

“Detrás del discurso de ‘inversión y seguridad’ se oculta el verdadero propósito político: mantener a Puerto Rico atado a

los Estados Unidos ante el rechazo abierto del Partido Republicano, del movimiento MAGA y del propio Donald J. Trump a la estadidad. Es decir, ante la negativa del presidente Trump y de los republicanos a apoyar la estadidad, ¿están la gobernadora y el Sr. Román implementando un subterfugio estadista (ignorando la política pública de Trump) bajo el lema de la ‘remilitarización’? ¿El presidente Trump sabrá que ellos están empujando un plan estadista (no autorizado por Trump) disfrazado de ‘apoyo militar’ con los fondos federales del propio Pentágono? Se preguntarán los oficiales estadounidenses ¿por qué dejamos a un activista PNP a cargo de nuestros fondos federales y ahora está usando tales fondos para adelantar su propia causa política pro anexión y en contra de la política del presidente Trump?”, cuestionó Plan B: Independencia.

El portavoz de Plan B destacó que la remilitarización tiene también una serie de consecuencias en términos políticos de pérdida de soberanía, de volver al pasado, la ubicación de bases en comunidades empobrecidas y convertirnos en un blanco mi-

litar. “Mientras más instalaciones militares en Puerto Rico, más riesgo de ser un blanco, de un ataque. Ya estamos en un mundo multipolar y hay dos países apoyando a Venezuela. Si esto se convierte en una guerra regional, Puerto Rico probablemente sea blanco de un ataque militar”.

Por su parte, el estratega independentista y coautor del Plan Nacional de Desarrollo Económico para un Puerto Rico Soberano, profesor Javier A. Hernández, subrayó que “la historia de Puerto Rico demuestra que cada expansión militar se ha hecho sin rendición de cuentas, ni respeto por la protección ambiental ni por la jurisdicción del país. Lo que hoy presentan como progreso es, en realidad, una nueva forma de ocupación disfrazada de modernización e infraestructura”.

Para concluir, Emmanuelli Jimenez subrayó: “La gobernadora y Elmer Román deben contestar esas preguntas; que diga lo qué se va hacer y dónde. Las bases militares no pagan nada al territorio y hay que darles agua y luz, lo que agota los recursos que tiene el país”.

Por Martha Quiñones Domínguez Especial para CLARIDAD