7 minute read

2.2 - Le cénotaphe de Newton, la mémoire de la sphère

from Mémoire Licence_EAVT

by paulinetxr

La troisième et dernière partie de ce rapport d’études prolonge le postulat sur l’image et la symbolique des formes dans les oeuvres étudiées, mais cette fois-ci sous un angle plus immersif. Si jusque là nous avons abordé l’organisation donnée par la forme à ces lieux de recueillement, en passant par les messages véhiculés par ces formes dans la processus de mémoire, nous allons désormais nous intéresser à la dimension physique offerte par la forme, c’est à dire à sa capacité à susciter en nous des sensations amorçant notre processus de mémoire. Nous nous interrogerons donc sur la puissance d’une expérience physique dans le processus de mémoire :

L’expérience sensorielle d’un lieu est-elle le lien entre la forme et sa propre image ?

Advertisement

Les sensations sont des impressions perçues directement par les organes des sens : la vue, l’ouïe, l’odorat, le toucher et le goût. Elles sont des réactions du corps en réponse à une stimulation physique, qu’elles soient internes ou externes. Nous pouvons distinguer deux types de sensations, elles peuvent être physiques, comme la douleur par exemple, ou elles peuvent être psychologiques, comme l’angoisse ou la peur.

La phénoménologie est une philosophie qui consiste à saisir l’essence des choses par la conscience. La définition à laquelle nous allons nous intéresser est celle de la phénoménologie comme étude des essences, des sensations provoquées par des sources extérieures. Il s’agit d’un mouvement né dans les années dix-neuf cent cinquante, trouvant son apogée dans les années dix-neuf cent soixante-dix, le but étant de considérer l’architecture en tant qu’expérience humaine.

Cette expérience humaine passe par diverses sources de sensations telles que la lumière, l’acoustique, le toucher et plus rarement l’odeur issus d’édifices dans lesquels nous nous trouvons. Cette expérience sensorielle d’un bâtiment permettrait de créer de nouvelles images en sucitant d’anciens souvenirs.

Fig 32. Maurice Merleau-Ponthy, Phénoménologie de la perception, 1945

Fig 33. Christian Norberg-Schulz, Genius Loci : Paysage, ambiance et architecture, 1997

De nombreux auteurs se sont intéressé à la question de la phénoménologie, l’architecte Maurice Merleau-Ponty 17 s’intéressait aux objets qui l’entouraient, et qui n’existeraient pas sans sa présence.

D’autres acteurs tels que Charles W.Moore18 dans les années dix-neuf cent cinquante aux Etats Unis, puis en Europe dès dix-neuf cent soixante-dix avec Aldo Rossi, et Christian Norberg- Schulz19 au début des années dix-neuf cent quatre-vingt. Ces précurseurs de la phénoménologie ont ainsi ouvert la voie à des architectes actuels tels que Herzog & De meuron ainsi que Peter Zumthor20 , auxquels nous nous intéresserons par la suite.

L’enjeu de cette troisième partie est de mener une analyse sensorielle des deux références analysées jusqu’ici. La forme, comme nous l’avons évoqué précédemment, crée des espaces propices au souvenir et imprime des images significatives et durables dans nos mémoires, il serait donc intéréssant de confronter ces postulats à une expérience physique des lieux.

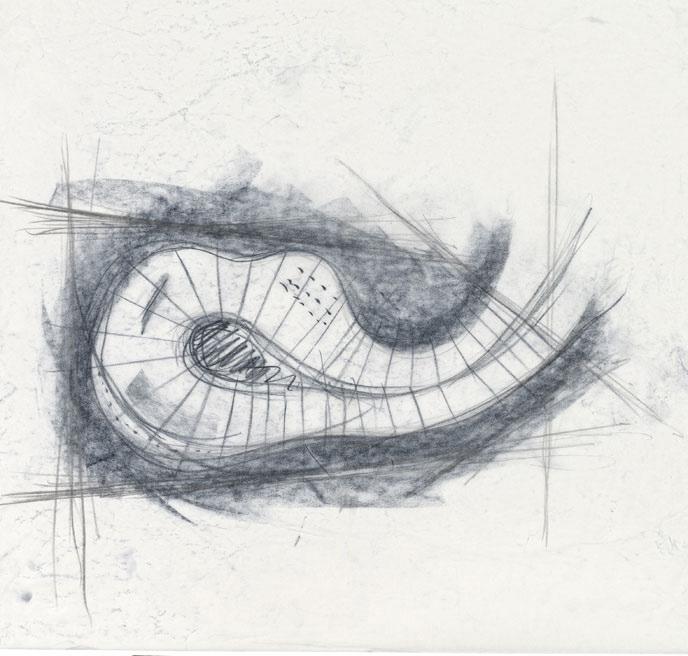

Pour tenter des répondre à cette problématique, nous allons dans un premier temps effectuer une visite virtuelle de la Bruder Klaus field kapelle de l’architecte des Grisons Peter Zumthor, lieu de recueillement au sein duquel l’exaltation des sens trouve son apogée. Nous effectuerons ensuite une deuxième visite virtuelle, cette fois-ci du cimetière San Cataldo, toutes deux basées sur des témoignages de visiteurs. Enfin, dans un troisième temps nous interpréterons une visite imaginaire du cénotaphe de Newton de Louis Etienne Boullée.

3.1 - EXALTATION SENSORIELLE

3.1.1 - Allégorie

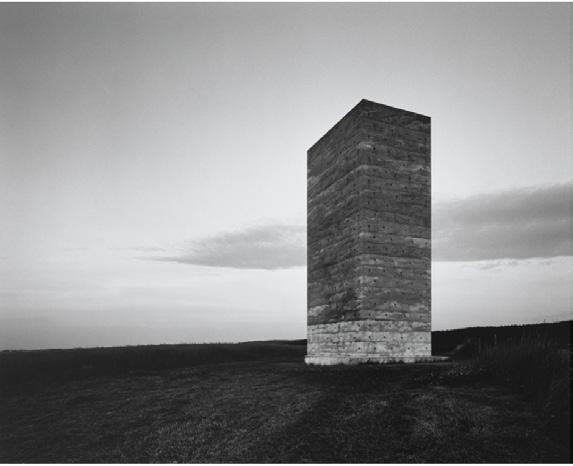

La Bruder Klaus field kapelle est un lieu de culte et de recueillement réalisé en 2007, à Mechernich en Allemagne. Il s’agit d’une petite chapelle érigée en l’honneur de Bruder Klaus, le saint patron des agriculteurs.

La Bruder Klaus est un volume massif et aveugle situé au milieu d’un espace habité par le vide, au sommet d’une colline.

17 Maurice Merleau-Ponthy, La phénoménologie de la perception, 1945

18 Charles Williard Moore (19251993), architecte américain, ayant réalisé ses études à l’université de Princeton dans l’atelier de Jean Labatut. Il rédigea une thèse en 1958 au sujet de la phénoménologie : « Water and architecture »

1 9 C h r i s t i a n N o r berg-Schulz,(1926-2000), architecte norvégien, auteur de « Genius Loci : Vers une phénoménologie de l’architecture », 1979, ouvrage largement influencé par la pensée de Heiddeger.

20 Peter Zumthor, 1943, architecte suisse de la région des Grisons

A première vue, cette masse n’évoque aucunement un lieu de culte dans lequel les fidèles peuvent effectuer des prières, mais bien plutôt une forme lisse et imperturbable faisant face au paysage, à la manière d’un ouvrage hydraulique. Une seule exception est visible, une brèche de forme triangulaire permettant de pénétrer en son sein.

Une question similaire aux deux références étudiées jusqu’ici émerge alors : que fait cette boite quasiment aveugle dans ce lieu naturel et déserté par l’Homme ? Le choix de cette forme et de son emplacement tendent à éveiller notre curiosité sur la fonction qu’elle abrite.

Alors que la vue extérieure de la chapelle nous offrait un volume hermétique, l’entrée en son sein renverse totalement l’image que nous en avions jusque-là. La brèche triangulaire conduit le visiteur dans une cavité sombre, composée d’une centaine de troncs d’arbres carbonisés, baigné dans une lumière zénithale issue d’un oculus. La zone d’entrée, à la manière d’un couloir, dirige le visiteur vers un espace central au sein duquel sont disposés les artefacts d’un lieu de culte: un banc de prière ainsi qu’un chandelier sur lequel brûlent des bougies. Si cette chapelle est constituée comme un édifice dénué de tout ornement et de fioriture, elle génère néanmoins des sensations physiques que nous allons analyser dès maintenant.

3.1.2 - Ressenti

Alors que le paysage de champs à perte de vue animait jusque-là la visite de la chapelle, nous entrons désormais dans une cavité sombre, dont les limites semblent floues, en dépit d’un contour strict imposé par la couverture en béton banché. En pénétrant au sein de ce lieu de culte, le visiteur passe du jour à la nuit, d’une lumière naturelle éclatante à une lumière pauvre, diffusée sur les parois. Une autre source de lumière immerge la chapelle, il s’agit des trois cent cinquante orifices ayant permis le coulage du béton sur la structure en bois, laissés volontairement vides afin de laisser passer des faisceaux de lumière, créant une intériorité comparable au cénotaphe de Newton. La présence de bougies brûlant sur le chandelier offrent à cette grotte une atmosphère chaleureuse, propice au recueillement.

Fig 34. Vue extérieure de la Bruder Klaus Field Kappelle

c b

a

Fig 35. Ebauche de plan de la Bruder Klaus Kapelle

Fig 36. Entrée de la chapelle

Fig 37. a. Séquence d’entrée de la Bruder Klaus Field Kapelle, brèche triangulaire.

Fig 38. b.Choeur de la Bruder Klaus Field Kapelle, espace sombre et partiellement éclairé par les bougies et l’oculus.

Fig 39. c. Vue de l’oculus baignant la chapelle d’une lumière naturelle et diffuse. L’acoustique est un autre facteur sensitif déteminant dans la compréhension de la Bruder Klaus. Si cette dernière est érigée au milieu du vide, elle est elle-même majoritairement composée de vide. Une sorte de continuum spatial et sensoriel s’opère alors entre l’édifice et son contexte. La forme très verticale de la chapelle permet une réflexion acoustique importante, élevant les prières, les mots et les chants directement vers les cieux. Les témoignages relevés de ce lieu de prière évoquent également un bruit d’eau continu dû à l’oculus laissé volontairement ouvert faisant ruisseler les eaux de pluie sur les parois, jusqu’à tomber sur le sol en plomb, générant des bruits de clapotis.

Le sens du toucher est également exalté: comme évoqué précédemment, l’extérieur de l’édifice est revêtu de béton banché, organisant des bandes successives en relief. L’intérieur de la chapelle est également en relief puisqu’il est composé d’un wigwam de cent douze troncs d’arbres ayant été carbonisés puis recouverts de béton afin de conserver l’aspect du bois tout en lui octroyant de la durabilité. Certains témoignages évoquent une odeur de bois brûlé persistante malgré les nombreux traitements apportés. L’odorat semble donc être également convoqué dans l’expérience sensorielle et physique de la chapelle.

3.1.3 - Stimmung

La ‘Stimmung’ est le terme qu’utilise Peter Zumthor pour évoquer l’atmosphère et l’ambiance d’un lieu.

Le travail de la luminosité créé une atmosphère dédiée au recueillement et au calme de par sa faible intensité, créant de grandes zones d’ombres. Lorsque la lumière du jour transperce l’édifice par le biais des trois cent cinquante billes de verre, la chapelle se retrouve alors baignée dans un ciel étoilé, plongeant ainsi les visiteurs dans un autre monde le temps d’une prière. L’oculus occupe une place prépondérante dans ce projet : lorsque le soleil tape sur la chapelle, le visiteur peut admirer une grande étoile dont les branches se reflètent sur les parois ondulées par les troncs.