57 minute read

Anticlericalismo en Chiapas. La quema de imágenes en el municipio de Copainalá a través de la tradición oral: 1927-1940

82/

Facultad de HumanidadeS / Unicach

Advertisement

María del Carmen García Juárez* Cindy Berenice Orellana Flores*

En Chiapas hubo muchos decretos en contra del clero, los cuales proclamaron cierre de iglesias, expulsión de sacerdotes, suspensión de culto y actividades eclesiásticas, saqueos en templos y casas particulares, entre otros. Por tanto, el presente estudio referencia cómo se desarrolló en el municipio tales hechos, las reacciones de los feligreses, el resguardo y destino de las imágenes. La fuente principal son las entrevistas. Aquí se interpretan las pláticas con personas originarias y aledañas al municipio, a través de las conversaciones se recordó el pasado de los informantes con el objetivo de que expusieran su versión acerca de la persecución religiosa. Cabe mencionar que se citan frases y palabras tal y como fueron expresadas.

Se conversó con personas que resguardaron santos, esto para conocer los pormenores de cómo vivieron la quema de imágenes, como era de esperarse, se encontraron diferentes opiniones, debido a la visión de cada persona con respecto al acontecimiento; unas coincidieron en fechas, nombres y lugares, a pesar de ello, varias expusieron opiniones contrarias a lo señalado antes. Con todo y eso las entrevistas fueron de gran ayuda a la investigación.

La campaña desfanatizante de Victórico Grajales, entonces gobernador del estado, se debió en parte por la imposición de una educación socialista, cuando un sector de la izquierda sindical representado por Lombardo Toledano y varios grupos

* Egresadas de la licenciatura en Historia, 2013 / Unicach. Tesis de titulación (extracto). académicos y oficiales proponían la adopción de una “educación socialista”. Plutarco Elías Calles vio con extrañeza el afán de apellidar “socialista” a la educación, pero simpatizaba con los afanes del ministro de educación, de tal suerte, que, Narciso Bassols compartía el anticlericalismo de Calles. Hacia 1934, con la bendición del Jefe Máximo y para indignación del pueblo católico, Bassols introdujo la educación sexual en el quinto y sexto año de primaria. Ocurrieron varias manifestaciones de repudio y éste tuvo que renunciar, el que no lo hizo fue Calles, quien en julio de 1934 dio su famoso Grito de Guadalajara 1 y expuso:

La revolución no ha terminado […] Es necesario que entremos en un nuevo periodo revolucionario psicológico: debemos entrar y apoderarnos de las conciencias de la niñez, de las conciencias de la juventud, porque son y deben pertenecer a la revolución […] porque el niño y el joven pertenecen a la comunidad […] (y la Revolución debe) desterrar los prejuicios y formar la nueva alma nacional. 2

Sostiene Krauze que las palabras de Calles fueron secundadas por los gobernadores jacobinos y los partidarios de la reforma socialista, y en octubre de 1934, días antes de la toma de posesión de Cárdenas, se reformó el artículo 3°:

, año 3, núm. 1, enero-junio de 2014 /83

La educación que imparta el Estado será socialista y además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permitan crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. 3

La educación socialista, más allá de una simple pedagogía de acción, buscaba incorporar la experiencia por medio de la razón con la finalidad de extirpar dogmas, ya fueran religiosos, sociales o económicos.

Este modelo de educación fue impulsado en el sureste por Garrido Canabal con el objetivo de modernizar a los tabasqueños bajo modelos europeos y en sincronía con la política nacional. De igual manera, las tácticas para llevarlo acabo ayudaban en las experiencias del Atlántico de donde se copiaba a los grupos de choque fascistas y nacional-socialistas. De tales intercambios surgieron grupos ligados al gobierno que, por su prenda distintiva, eran llamados popularmente camisas rojas u oficialmente las Ligas de Defensa Revolucionarias. Los camisas rojas orquestaban los actos de desacralización y reprimían las oposiciones que surgían en torno a ellas. 4

Otro ejemplo del impulso de la nueva reforma educativa que se pretendía llevar a cabo acontecio en Veracruz. El gobernador en turno, Adalberto Tejeda sostenía que solo ganando la conciencia de las nuevas generaciones la Revolución podía cimentar cualquier otra transformación de la sociedad mexicana. Es así como para Tejeda, aplicar la reforma en las escuelas de toda la República era de carácter urgente. 5

Según Romana Falcón, el afán de racionalizar y modernizar a las “inteligencias dormidas” tuvo su origen en el positivismo que aplicó Gabino Barreda al programa educativo diseñado durante la restauración de la República en el siglo XIX, que consistía en que la educación era el único camino para poner remedio a los males que aquejaban a la sociedad. La escuela positivista tenía como misión ofrecer verdades conquistadas por la ciencia, desechando cualquier idea derivada de la fantasía o el fanatismo. 6

Juan Blasco escribió una reseña de la obra The ambivalent revolution. Forgin state and nation in Chiapas, 1910-1945, de Stephen Lewis en la cual menciona que en Chiapas el modelo de educación socialista recayó en manos de los profesores, quienes se encargarían de apartar las ideas fanáticas sobre las imágenes y santos. La señora Flor de María Aguilar platicó que para poder entrar a la escuela tuvo que esperar hasta cumplir nueve años, porque su madre era fiel creyente de la fe católica y entonces los maestros eran acusados de ideas comunistas y socialistas y de enseñar cosas que para los católicos eran indebidas. Por esa razón su madre prefería enseñarle a leer y escribir en su propia casa. 7 Por otro lado, algunos profesores que se resistían a colaborar con dicho programa educativo los acusaron de ser parte del fanatismo católico. Las quejas eran enviadas por los mismos trabajadores de gobierno quienes simpatizaban con la obra de desfanatización mediante una reforma educativa. 8

Toda esta labor, impulsada desde el gobierno federal, encontró poco apoyo por parte del gobernador Victórico Grajales. Por el contrario, las autoridades estatales pusieron todo tipo de dificultades incluyendo actos de violencia e intimidación a la labor de maestros e inspectores. La llegada a la gubernatura de Chiapas de Efraín Gutiérrez armonizó los intereses estatales y federales, lo que posibilitó la intensificación de las actividades de las escuelas federales. La Iglesia publicó en enero de 1936 una carta pastoral condenatoria de la educación socialista. 9

Aunado a la intención de socializar la educación, en las asambleas culturales se declamaban poemas, se presentaban obras y se cantaban canciones anticlericales. Sin embargo, señala Ríos que en la memoria popular lo que más se recuerda es cómo en algunas plazas públicas se reunían los “fetiches” y se les prendía fuego. De ahí que se recuerde la época como el tiempo de los quema santos.

La quema de imágenes

La destrucción de los espacios sagrados obedecía a la misma lógica de la quema de imágenes, acabar con la devoción popular mostrando que únicamente

84/

Facultad de HumanidadeS / Unicach

eran figuras hechas de madera, con el afán de hacerles ver que no había ni espacios ni imágenes sacras, solamente productos humanos. Ahora, no era solo la versión mexicana de las hogueras de vanidades, indiscutiblemente los oficiales deseaban mostrar el poder que les confería el gobernador. 10

En 1934, año de la quema de imágenes en Copainalá, el conflicto religioso en el país iba llegando a su fin. Calles estaba debilitado, enfermo y a punto de dejar de ser el “Jefe Máximo” de La Revolución para dar paso al general Lázaro Cárdenas, quien al parecer no tenía conflicto alguno con la iglesia católica. Poco tiempo antes de que Cárdenas ocupara la presidencia algunos “peregrinos políticos”, como los nombra Krauze, llevaban noticias a Calles del renovado enfrentamiento religioso el cual por su puesto lo complacía. 11

Este enfrentamiento aún surtía efecto en algunos lugares del país, en los cuales se continuaban resintiendo los decretos de Calles en contra del clero. Así, en Copainalá se alcanzó a cumplir la orden de quemar santos e imágenes, saquear templos, expulsar sacerdotes, etcétera.

Se realizó un breve estudio de los acontecimientos suscitados en la quema de santos, entre 1933 y 1934. Con base en los trabajos de historia oral efectuados, se observó que este hecho sigue muy presente en la memoria popular de los habitantes de la población.

Según la gente grande pué de antes fue en 1926 al año 1930, el que empezó fue Álvaro Obregón la quemada de santos, ya después de él ya fue Plutarco Elías Calles, entonces fue la persecución de los santos, de los sacerdotes […] la orden fue de esos Cortázar, don René, don Alfredo Cortázar, esos cortazáres fueron los quema santos, fueron contrarios de la religión. 12

El señor Pablo García concibe otra visión, refiriendo que a finales del Maximato y del gobierno de Victórico Grajales, el gobierno mandó militares a saquear las iglesias y casas particulares, llevándose algunas de las imágenes y santos, los cuales fueron expuestos y quemados en la plaza principal y en un antiguo mercado, lo que se corrobora con el siguiente telegrama:

Particípole hoy 13 horas verificóse incineración fetiches católicos esta ciudad, por iniciativa ciudadanos socialistas esta población, que espontáneamente (sic) cedieron “fetiches” como demostración su condenación a prejuicios. 13

Cuando quemaron los santos, una vez es que lo quemaron, yo taba yo chamaco todavía, pero si, ya me acordé, fue que venía yo hacer mandados aquí. Yo ya tengo ochenta y si, ya entré en ochenta, ahí taba yo, me acuerdo taba yo como de doce años, si quemaron los santos, vivía todavía mi mamá, con ella andaba yo, si, así. Aquí vinieron y les tejieron leña, había un mercado viejo ahí en junto la puerta de la iglesia, ahí era un mercado, ahí un lado, ahí tejieron la leña y lo tejieron los santos […] si andaba yo con mi mama pué, andaba yo envelesido y yo dije: qué es que están haciendo […] velo los santos lo están quemando, no te vayas ir a parar allá, porque esos hombres no son de aquí […] compró ligerito mi mamá. 14

La mayoría de los informantes oculares son personas ya fallecidas, a pesar de ello hubo quienes presenciaron el hecho aunque no de la misma manera, algunas de ellas fueron las señoras Flor de María Aguilar y Victalina Sánchez, quienes relataron lo que lograron escuchar y lo poco que pudieron observar, cuando todavía eran muy pequeñas.

Yo no lo vi. Fue en el parque, entonces como mi casa queda acá, solo que hasta allá en aquella esquina vivían mis abuelitos, ahí había una loma, no había casa de dos pisos, así que se vio todo lo que hacían allá abajo, miré que mis abuelitas, tenía yo mi abuelita y otra tía lloraban cuando […] yo escuchando, era uno niño pué, está uno correteando, cuando hay difunto lo miro que zapatean lo ven como alegría, así me pasó a mí, pero yo no, yo recuerdo que quemaron una imagen que conocí de San Francisco de Asís y San Vicente Ferrer. 15

, año 3, núm. 1, enero-junio de 2014 /85

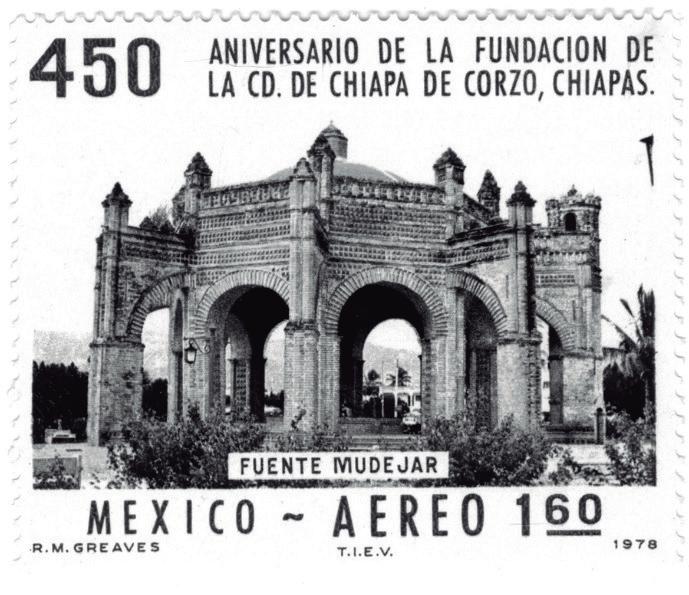

Pues si les digo pue, en Chiapa de Corzo quemaron santo el mero primero de noviembre cuando se velan los angelitos, ese día quemaron santos, como a los ocho días fue la quema de santos aquí en Copainalá fue en un mes de Noviembre de 1933, entonces quemaron a San Vicentito, ya tiene 81 años que vivo acá en Copainalá. Yo lo vi, lo quemaron ahí en el parque, en el parque quemaron los santos […] en todas las bocas de calles se pusieron federales y no dejaban que entraran al centro. Y por qué, porque hay orden y como hay orden no pasaban al centro, porque allá en el centro ya estaban quemando los santos, estaban quemando las imágenes. 16

De acuerdo a estos relatos, y tomando en cuenta los años que se mencionan, se puede precisar que el hecho histórico en Copainalá concuerda con los acontecimientos suscitados en el resto de Chiapas. Hubo quema de santos en el estado solo a partir de 1934. El 20 de noviembre del mismo año, el gobierno mandó a quemar santos en las plazas de las principales ciudades del estado: Tuxtla, San Cristóbal, Comitán, Tapachula y otros municipios. 17

Éstos mandaron sus quejas al gobierno estatal e incluso federal, planteaban el agravio que se estaba cometiendo en su contra, refiriéndose al saqueo y destrucción de las imágenes y santos, así como de sus recintos religiosos. Indica Lisbona que en algunos municipios como Huixtla llegaron a haber disparos para evitar que las imágenes fueran quemadas, teniendo como resultado personas muertas y algunos heridos. 18

Otro ejemplo se dio en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa donde habitantes del pueblo comunicaron que no contentos con clausurarles el templo y varias ermitas en el mes de noviembre de 1934, las autoridades municipales prendieron fuego a sus imágenes, y saquearon el templo con la excusa de que el edificio sería utilizado como escuela. 19

Estos son solo algunos ejemplos de la incineración de santos e imágenes en algunos municipios, cabe mencionar que este acontecimiento no solo ocurrió en los lugares más representativos de Chiapas, del mismo modo se realizó en algunas colonias y poblaciones de menor “importancia”, tales como Lázaro Cárdenas de Chiapilla, Venustiano Carranza de Jiquipilas, Tapilula, Copainalá, etcétera. Estos ejemplos muestran cómo la destrucción de imágenes se extendió por la geografía chiapaneca. También es conocida por medio de la historia oral la forma en que se organizó la resistencia a dicho embate iconoclasta, actitud encaminadas a resguardar la mayor cantidad de imágenes que se pudieran. Sobre este asunto el señor Cirilo García relató lo que sus papás le contaron sobre la quema de imágenes en Copainalá:

Es que, lo que pasa en ese tiempo, bueno, nosotros estábamos chamaco y un poquito que medio me acuerdo, decían que era orden […] que están quemando santo, yo estaba yo chiquito, chiquitito, chamaquito, ya mi mamá es que nos platicaban pué que aquí en Copainalá vino una orden en ese tiempo de que quemaran todos los santos […] y en ese tiempo, dicen, o sea, me contaba, me platicaba, como porque yo también le preguntaba cómo fue, y nos decía que vino la orden, y habían unos ancianos, pero ancianos, ya viejitos que cuidaban la iglesia, y entonces ellos, de que como ellos tienen su llave se lo quitaban la llave, pero quien sabe cómo le hicieron que para hacer otro duplicado, si les quedó una llave algunos viejitos, entonces es de que cuando cerraron vino la orden y cerraron las iglesia. 20

La orden que llevaban las personas enviadas por el gobierno era precisa y no se retirarían sin cumplirla, sin temor alguno, entraron a las iglesias retirando las imágenes de sus recintos y llevándolas rumbo a la plaza principal del pueblo. Asimismo, entraron a casas particulares buscando imágenes para quemarlas.

Sobre el asunto, Miguel Lisbona explica acerca de los encargados del templo parroquial de la ciudad de Comitán de Domínguez, quienes en supuesta representación de los vecinos del municipio se dirigieron a la Secretaría de Hacienda Federal para narrar cómo la policía se apoderó de las llaves del templo con el pretexto de repicar con motivo de la

86/

Facultad de HumanidadeS / Unicach

fiesta del 20 de noviembre, extrayendo imágenes del referido templo para llevarlas a esconder a la comandancia de la policía. La narración continúa expresando que las imágenes se incineraron frente al palacio municipal y ante varias autoridades.

Los quema santos llegaron también a las comunidades cercanas a Copainalá para cumplir las mismas órdenes. La señora Romaira Gutiérrez, habitante de la ribera San Antonio, contó cómo llegaron a destruir el templo y se llevaron algunas imágenes. No obstante, relató que se logró rescatar a la imagen de San Antonio, el cual sigue a su cargo.

Y vino ese de quemar santos, lo trajeron, lo llevaron en una cueva, en la orilla del río. Sí, ya de ahí lo metieron en la cueva pué, y otra imagen llevaron, lo bueno pué que no lo vieron, así en cambio de éste llevaron otro, así es que ya, cuando pasó todo es que lo fueron a sacar […] no muy me recuerdo porque ya tiene años, ya mi papá y mi mamá me lo contaron […] ya de ahí se llevaron todo, las campanas lo quebraron. 21

Según las entrevistas, la quema de imágenes en Copainalá se llevó a cabo en el mes de noviembre de 1934. Tal y como ellos lo contaron, los enviados del gobierno arribaron en estas fechas, cumpliendo su cometido y retirándose días después, no sin antes darse a la tarea de quemar imágenes y destruir el inmueble de los templos y de domicilios particulares, en donde ellos creían habían santos resguardados. Se entiende que estas personas contaron con apoyo de algunos habitantes del pueblo, probablemente empleados de gobierno que cumplían las ordenes de sus superiores, aunque algunos de ellos no acataron dicho mando y alcanzaron a comunicar a los fieles lo que se aproximaba, gracias a ello se lograron resguardar algunas imágenes. El mismo Lisbona cita el siguiente ejemplo:

Entonces don Plutarco Elías Calles con la colaboración de quien estuvo cerca de él, don Emilio Portes Gil, que tampoco era católico, creo yo, estaba con la idea de acabar con la iglesia católica y entonces era obligatorio de todos los que trabajaban, los funcionarios públicos que trabajaban en cualquier oficina […] y les decían que llevaran todos sus santos a que los incineraran, era el primer número del festival, todos los que reciban un empleo tenían que quemar su santo. 22

Mi papá era empleado, hicieron que todos los empleados llevaran aunque sea, era como quien dice como un edicto de un César, de un emperador que puso esa cosa como mucha exigencia, que todos los empleado de la presidencia como de la hacienda y todos los demás empleados, que llevaran siquiera una imagencita de cartoncito que lo fueran a quemar, mi papá no, mi papá activó que sacaran las imágenes. Fue como una imposición. 23

Con estos ejemplos se puede determinar una clara e importante participación de los empleados de gobierno en la quema de imágenes, se sabe que esta dinámica fue impuesta y la mayoría la tuvo que acatar, otros decidieron dar parte a la feligresía católica de lo que estaba a punto de acontecer, con el objetivo de alertarlos para proteger a sus santos de la incineración.

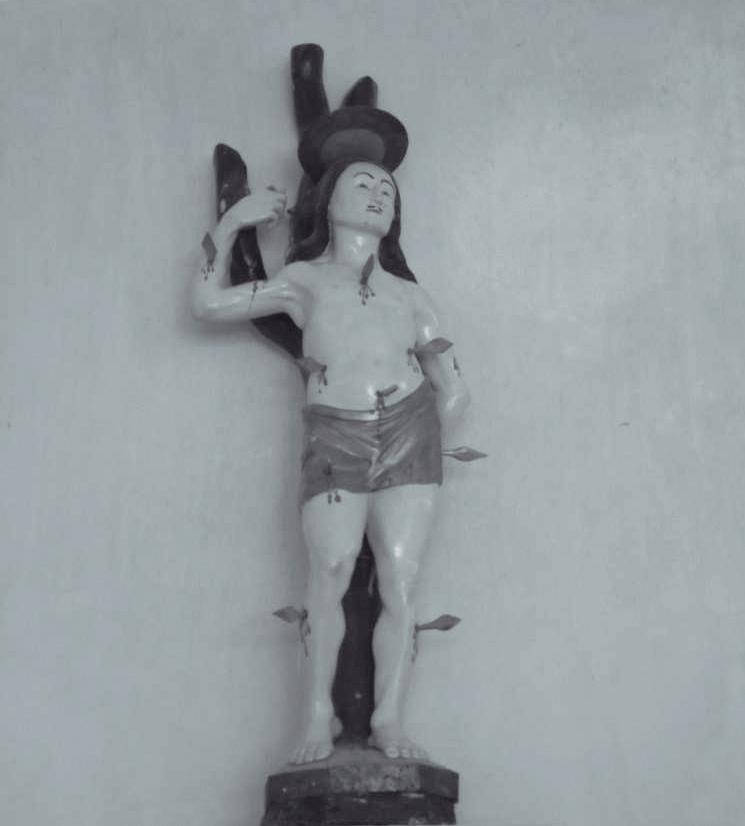

No obstante, los quema santos lograron quemar las imágenes del Vía Crucis, San Francisco de Asís, San Vicente Ferrer y la Virgen de la Soledad. Sin embargo, la gente del municipio logró rescatar a tiempo algunas de ellas, según las fuentes orales, las imágenes rescatadas fueron trasladadas a las riberas más cercanas. Éstas fueron llevadas por los mismos creyentes, haciendo un recorrido a pie, llevaron a sus santos cargados en las espaldas, mientras cantaban y rezaban. Las personas entrevistadas mencionaron que algunas de estas imágenes fueron las del Señor Jesucristo, la Virgen de Santa Ana, la Virgen de Magdalena y San Nicolás (imagen 1), éste último fue rescatado del fuego cuando intentaron quemarlo, así lo señaló el señor Juan Velasco, sacristán del templo de San Miguel:

Una imagen que se llama San Nicolás que está hasta la fecha, y si quisieran lo podrían ver con

, año 3, núm. 1, enero-junio de 2014 /87

su propia vista, está en esta parte, esta imagen dicen que pasó al fuego pero no se quemó, porque tiene hasta las señas ahí todavía, quemado donde le llegó la lumbre, pero no se acabó y se rescató, entonces otras imágenes se acabaron. Las que se rescataron fueron tres y cuatro con ésta, ésta ya había llegado al fuego y del fuego lo sacaron. 24

Imagen 1. San Nicolás, templo da San Miguel Arcángel, Copainalá, Chiapas

Narraron los habitantes de Copainalá que cuando se percataron de lo acontecido, se sintieron heridos en su sentimiento de fe, así que se organizaron y escondieron las imágenes en las cuevas cercanas al pueblo y en las comunidades de Tuñajén, Tierra Fría y Morelos.

Los requerimientos estatales de los edificios católicos se dieron con mayor fuerza con las medidas anticlericales durante el periodo revolucionario. Miembros de la sociedad civil reclamaron de forma constante los templos y las imágenes sagradas que en ellos se encontraban. La población de algunos municipios procuró por diversos medios recuperar sus recintos, aquellos que se encontraban destinados a otros fines no religiosos. Desde 1935 se iniciaron las peticiones para la reapertura de templos, sin embargo, fue hasta 1940 cuando la solicitud realizada por el presidente de la junta vecinal del templo principal de Copainalá fue atendida, en dicha solicitud se requería el curato del templo para proporcionar la estancia al sacerdote. 25

Los entrevistados contaron que poco tiempo antes de que los quema santos arribaran a Copainalá se escuchaban algunos rumores de la llegada de éstos, y tomando en cuenta que dicho acto ya se había cumplido en Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo, se dieron a la tarea de organizarse para el resguardo de sus imágenes, llevándolas a esconder a cuevas y domicilios particulares de algunas comunidades en las afueras del pueblo.

La participación de algunos empleados de gobierno sirvió para que el pueblo se percatara de la llegada de “los quema santos” y con ello prevenirse. A pesar de ello, los quema santos arribaron al municipio efectuando las órdenes que tenían del gobierno. Las iglesias saqueadas fueron: San Vicente Ferrer, Santísima Trinidad y Santa Anna, siendo las imágenes pertenecientes a estos templos algunas de las resguardadas en comunidades y casas particulares.

En cuanto a personas que protegieron santos en sus domicilios, se encontró al señor Crisanto Aguilar, quien tuvo en su casa al único santo que, a su parecer, no salió de Copainalá, el burrito (imagen 2). Los católicos utilizan a éste para que el Señor Jesucristo entre triunfal el domingo de ramos en su fiesta de Semana Santa, y que pertenece al templo de la Santísima Trinidad:

Porque estas imágenes se escaparon, lo sacaron de aquí y lo llevaron allá por Tierra Fría, ahí tenía terreno don Jeremías Hernández, allá los llevaron, allá dilataron como siete años y el señor asno esa noche estuvo en mi casa, el burrito estuvo en mi casa ocho meses, ya de ahí terminó esa cosa, nosotros lo rescatamos. El señor Jesús llegó estar allá en la ribera Tuñajén. 26

88/

Facultad de HumanidadeS / Unicach

Otro santo que estuvo durante mucho tiempo en casa particular fue San Fabián (imagen 3), el cual estuvo a cargo del señor Uvencio Jiménez, comentó don Cirilo Meza:

Dicen que sacaron santo, así ya cuando empezaron a dar permiso y los que sabían dónde estaba escondidos los llevaban en su casa, porque aquí […] ¡ah, sí! porque aquí tenemos San Fabián que ese también lo huyeron, lo escondieron no sé dónde y cuando pasó todo eso ya, te voy a decir tiempo, años lo sacaron y este San Fabián lo vinieron a recomendar a tío Uve, yo medio me acuerdo, estaba yo chamaco, había una viejita ahí que se llamaba Marcelina, tenía su casa así de varilla, puro palito así lo tejieron, como una mesi miraba yo cuando me empecé a criar y le decía yo tío Uve, ¿y ese santo? le decía yo –¡ah, es que lo vinieron a recomendar!–. Dice: es que se escapó, dicen que no se quemó, es que lo vinieron a recomendar, pero ya tiene años. 27

Cuando la población se percató de lo que sucedía se sintieron atemorizados, la devoción hacia sus imágenes era muy grande por lo que actuaron y entre la gente más cercana a la fe católica se organizaron y escondieron las imágenes. Los lugares principales fueron las cuevas que se ubicaban en las comunidades de Tuñajén, Tierra Fría y Morelos, relató el profesor Crisanto Aguilar, oriundo de Copainalá, fue el destino que tuvieron algunas de las imágenes y el sentimiento de los creyentes al con

Imagen 2. El burrito, templo de la Santísima Trinidad, Copainalá, Chiapas

templar dichos actos:

Imagen 3. San Fabián, templo de Santa Ana, Copainalá Chiapas

Entonces la gente ante esa situación se vio, haga de cuenta como que estaban tocando la parte más sensible de sus emociones, entonces la gente tuvo que llevar a huir a sus santos a las cuevas, a las otras rancherías, por ejemplo la imagen de Jesucristo que se venera en Trinidad no correspondía a Trinidad, correspondía a Santa Ana, ahí se hacían estas fiestas, entonces cuando llega la quema de los santos viene una contraparte que se llama la huida y empiezan los indígenas a huir, y el Jesucristo que veneran en Trinidad fue a parar a Tuñajén, la Virgen de Santa Ana y Magdalena fueron a parar hasta Morelos, escondidas en casas; y así, los demás barrios tomaron sus rumbos hacia donde iban a ir […] la gente que pudo huir a escondidas son los que las llevaron a

, año 3, núm. 1, enero-junio de 2014 /89

las cuevas, no las llevaron todas, por eso muchas obras de arte que fueron reliquias del siglo XVII se quemaron, podemos decir que la riqueza cultural de Copainalá se acabó. 28

Ya solo de eso me acuerdo, que lo quemaron los santos y que algunos que los pudieron rescatar los llevaron allá por aquel rumbo de Zacalapa y los demás los quemaron, y los que pudieron rescatar son los que quedaron, son los que están en la iglesia. 29

El Señor Jesucristo (imagen 4), la Virgen de Santa Ana, la Virgen de Magdalena y San Nicolás, fueron llevados a las comunidades y cuevas cercanas a Copainalá. Las mantuvieron en resguardo durante algún tiempo mientras la situación “se calmaba” y las referidas imágenes pudieran ser devueltas a las iglesias:

Imagen 4. Señor Jesucristo, iglesia de la Santísima Trinidad, Copainalá, Chiapas

Creo que dilataron, dilataron siempre porque el señor Jesús llegó a estar allá en la ribera Tuñajén […] allá lo celebraban, como dos tres años lo celebraron allá, así como la crucificación, qué se va hacer ahora, así lo hicieron allá, ¡ah, dilató como unos tres años, tres años de crucificación hubo allá, se hicieron allá! ya después que pasó esa cosa, ya lo fueron a traer el señor Jesucristo con todas sus imágenes que le corresponde y lo trajeron para acá. 30

Los devotos mantuvieron las imágenes alejadas del pueblo mientras las amenazas por parte del gobierno bajaban de intensidad, quedándose durante algunos años en las ermitas temporales de palmas y madera que les fueron construidas.

En Tuñajén, ahí hicieron la iglesia de éste, de cómo se llama, hoja de caña, en una planada chingón, ahí es que ya quedó, ahí dilató años.

Esto por la razón de que durante la persecución religiosa las iglesias del municipio permanecieron cerradas. Asimismo el padre Roselio Burguete, quien por esos años desempeñaba su labor en Copainalá, tuvo que abandonar el pueblo acatando las órdenes del gobierno. 31

Se suspendió toda labor de culto, se dejaron de realizar las celebraciones y fiestas acostumbradas por la feligresía. No hubo bautizos, casamientos, comuniones, etcétera. Explica Lisbona que el cierre de iglesias significó un duro golpe para los ingresos eclesiásticos en la entidad chiapaneca, los requerimientos de las autoridades diocesanas no podían ser cubiertos por los curas parroquiales. Señala el ejemplo del sacerdote Eleazar Mandujano de Ocosingo, quien en 1929 se quejaba de los inconvenientes que las autoridades del municipio le habían puesto para restablecer el culto, por tal razón se vio privado de ingresos económicos con los cuales solventaba los gastos de la parroquia, por lo que pidió a los superiores su traslado, mientras ellos juzgaban lo que debía hacer. 32

Mientras las iglesias se mantuvieron cerradas las imágenes permanecieron escondidas y por tanto no podían hacerles mayor celebración. La población se encontraba temerosa de que en cualquier momento los quema santos pudiesen encontrarlas y destruirlas.

90/

Facultad de HumanidadeS / Unicach

¡No!, No les podían hacer fiesta, namás iban a prender las veladoras escondido, de ahí, no; no les podían hacer fiesta, ya cuando lo olvidaron, se fueron toda esa gente, ya los animaron otra vez. 33

Mencionaron que las celebraciones eran hechas por los ancianos en casas particulares, de igual manera las imágenes que se encontraban en las comunidades fueron festejadas ahí mismo, mientras éstas podían ser regresadas a las iglesias. La gente del pueblo acudía a dichos lugares para festejar a sus santos y las celebraciones de Semana Santa.

Las fiestas se hacían en cada barrio, pero se acabó las fiestas, en ese tiempo no hubo, los de Morelos lo celebraban allá la fiesta de Santa Ana, en Semana Santa iba mucha gente de acá para allá, para celebrarlo allá en Tuñajén, llegaban pandillas de gente a celebrar la Semana Santa; así es que estuvieron escondidos varios años los santos […] Había un señor que le decíamos “tatamando” no sé cómo se llamaba, si Armando o quien sabe cómo, nosotros “tatamando” le decíamos, había otro viejito que le decíamos “tatadulfo” ellos son los que se encargaban de hacer las celebraciones del señor Jesucristo, ellos porque eran encargados pue de la iglesia. 34

Es como también decían que las imágenes los llevaron, los repartieron pué, así por otro lado, porque yo recuerdo cuando era yo chamaco la crucifixión de la imagen de Jesucristo, lo hacían allá en Tuñajén, arriba de Zacalapa, lo llevaron el señor Jesucristo, allá lo hacían pué la cuaresma. 35

Por otra parte, sin dejar a un lado el imaginario, los ancianos guardan recuerdos de un acontecimiento importante, suscitado durante un periodo crucial de la historia nacional. Y es que dicen que, cuando los quema santos llegaron a Copainalá e intentaron sacar a las imágenes de las iglesias, ocurrió un caso “extraño”. Narran que al intentar bajar de su altar a San Miguel Arcángel, patrono del pueblo (imagen 5), éste se resistió y a pesar de aplicar diferentes métodos les resultó imposible hacerlo. Por esta razón los creyentes atribuyen esto como un milagro.

[…] y entonces ellos entraban en el templo, así de noche, a la una, dos de la mañana, o a las doce de la noche, cuando todo está silencio iban a entrar en la iglesia, así fue que lo sacaron San Vicente y el patrón San Miguel. San Miguel, dicen, que hicieron la lucha los que vinieron a quemar los santos, los soldados, como estaba arriba, dicen, que le tiraron una soga pa´que lo bajaran y no lo pudieron arrancar, no se levantó, lucharon y lucharon y no, el único que quedó fue San Miguel, arriba, y todos los demás, que estaban abajo, se los llevaron, entonces dice mi abuelo que ese viejito, el que cuidaba ahí entró de noche, llevó una escalera larga, solito, y se subió en la escalera y lo fue abrazá el patrón San Miguel y lo bajó, y lo llevaron, lo fueron a escondé hasta por allá, por allá por Tierra Fría. 36

Lo lazaron San Miguelito pero no pudieron bajarlo, dicen que con una lechuguilla lo bajaron, pero no pudieron bajarlo, San Miguel es el patrón de aquí del pueblo. San Miguelito no lo sacaron […] y lo llevaron a la casa, Alberto Hernández se llamaba el señor, hasta por allá arriba vivía, allá lo tuvieron escondido San Miguelito y los demás santos lo llevaron a casa particular. 37

Los que no querían entregar sus imágenes eran encarcelados, eran multados; contaba un anciano que cuando iban a bajar la imagen de San Miguel en el templo, esa imagen la mecatearon pue porque estaba hasta arriba y con laso según la iban a bajar y hicieron todo lo posible pero no lo pudieron. 38

La creencia del “milagro” de San Miguel, sigue muy presente entre los habitantes del pueblo, los fieles platican sobre ello con mucho fervor atribuyéndole aún más, la santidad a dicho patrono. Este es un ejemplo de acciones por las cuales los católicos fueron tachados de fanáticos, para el gobierno era

, año 3, núm. 1, enero-junio de 2014 /91

intolerable que las personas creyeran en este tipo de sucesos y que se le atribuyera tanta importancia.

Por otra parte, es sabido –dice Lisbona– que en Chiapas la presencia de curas no fue numerosa en los años del conflicto. El autor indica que desde 1920 hasta 1926 el padre Manuel de J. Coronel fungía como sacerdote en el departamento de Mezcalapa. Ya para el año de 1932 el padre Roselio Burguete desempeñaba su labor en el pueblo, 39 probablemente dicho padre experimentó el exilio en el periodo de la persecución religiosa debido a los acontecimientos y al decreto 116 en contra de los sacerdotes, dictados durante el gobierno de Calles y en el inicio de Cárdenas.

Los habitantes recuerdan que después de la disputa los visitaba un cura llamado Felipe Ramos, éste se hizo presente por varios años mientras se les designaba un cura oficial. Los informantes narraron sobre éste personaje:

Imagen 5. San Miguel Arcángel, iglesia de la Santísima Trinidad, Copainalá, Chiapas

Yo nací en el año de 1930 para treinta y ocho estaba yo de ocho años, en el 39 estaba de nueve años. Entonces San Vicente Ferrer, el que está ahorita en la iglesia lo tenía mi papá. Ya le había hecho como unos tres o cuatro años de fiesta él y en ese año vino el primer sacerdote que vino en Copainalá se llamaba Felipe Ramos y ahí llegó a nuestra casa, aquí en el barrio Trinidad, ahí hacía misa ese sacerdote Felipe Ramos. 40 […] y nos hacía visita un sacerdote que se llamaba don Felipe, (me voy acordar ahorita), Felipe Ramos se llamó un sacerdote que empezó a visitar en 1938, 39 y 40, en el 40 vino ese primer párroco, ya tenía yo como doce o catorce años, ya estaba yo grande. 41

El pueblo de Copainalá le tomó gran apreció al cura, cuando éste abandonó el pueblo y la persecución cesó, los feligreses enviaron un escrito al señor obispo Genaro Anaya y Diez de Bonilla, en agosto de 1939, solicitando la designación del padre Felipe Ramos para la parroquia del pueblo. Este fue el escrito:

Conociendo el celo que Vs. I. siempre ha desplegado por el bien espiritual de sus filigreses, humildemente los suscritos católicos y vecinos de la ciudad de Copainalá, Distrito de Mezcalapa, Chiapas, pasamos a exponer:

Hace ya algún tiempo que el sectarismo y perseguidores de nuestra Sacrosanta Religión Católica Apostólica Romana, nos dejaron sin sacerdote y han logrado entronizarse sistemáticos y protestantes; pero ahora que nuevamente hay libertad de Cultos y garantizan en nuestro Estado rogamos encarecidamente nos proteja Vs. I. con designarnos un sacerdote que nuevamente nos guie a nosotros y nuestros hijos por el sendero de nuestra augusta Religión. No estamos prefiriendo determinado sacerdote; pero sería de gran provecho nos designara al padre Felipe Ramos porque él conoce nuestra situación, ha venido a administrar en momentos aciagos y conoce nuestro estado pobre y a nuestros perseguidores, y sus trabajos serían verdaderamente prudentes y fructíferos. Con este motivo molestamos a Vs. I. para que nos conceda esta petición y gocemos de los beneficios de nuestra Religión tan necesaria para nuestra salvación. Es gracia que debimos, protestando nuestro profundo respetos y obediencia a Vs. I. Al concedernos esta gracia que le pedimos, le suplicamos sea para esperarlo del

92/

Facultad de HumanidadeS / Unicach

25 al 26 de septiembre próximo y que en el tirano caso de no poder mandar a ésta el padrecito Felipe Ramos, en último caso que sea otro, pero que no sea el cura Narváez porque el pueblo no lo consentirá por su mal comportamiento en este pueblo que últimamente supieron está siendo derrotado. La presidenta de la junta procuradora, Delina Juárez de Tovilla. 42

Firman este documento la vicepresidenta Elodia P. de Sánchez, la secretaria Emma Vázquez, la prosecretaria Isabel Palacios, la tesorera María Esperanza Jiménez y las vocales. Sin embargo, se observó que la petición no fue aceptada y les fue enviado un nuevo sacerdote llamado Rafael Flores.

No obstante, señala Lisbona, que durante los dos primeros años de ejercicio del general Cárdenas la lucha contra el clero no cesó, fue hasta el final de los años treinta y principios de los cuarenta cuando el pueblo creyó conveniente regresar a sus santos e imágenes al municipio, provocando la alegría de los habitantes y celebrando con entusiasmo el regreso de éstos. Así pues, en palabras de algunos de los entrevistados arribó a Copainalá el nuevo sacerdote:

En el 40 vino ese primer párroco, ya tenía yo como doce o catorce años, ya estaba yo grande, después de que acabó todo, y entonces ya él mandó arreglar el templo, como estuvo cerrado varios años había mucha suciedad de esos animalitos de murciélagos, entonces mandó a limpiar y arreglar, entonces bajaron las imágenes. 43

En 1940 vino el padre Rafael Flores él es el que vino a abrir la iglesia, entonces, como estaba muy abandonada la iglesia tuvieron que haber compuesto, cambiar de madera la iglesia porque ya toda la madera estaba picada, cambiaron de madera, pusieron madera nueva y nuevo el tejado; eso fue en 1940 cuando ya había libertad, que podía haber casamiento eclesiástico y podían hacer bautizo en la iglesia. 44

Una vez que las cosas estaban en calma se mandaron a limpiar y a reparar las iglesias, por el tiempo de abandono se encontraban en malas condiciones, esto para que al regreso de los santos se encontraran en óptimas condiciones, se dice que no todos los santos regresaron a su respectiva iglesia, provocando cambios en las celebraciones.

Es importante mencionar la idea que la población tenía y ha conservado con respecto a los personajes responsables de los hechos, en el ámbito nacional, estatal y local. En la memoria popular de algunos entrevistados está muy presente la idea de que la orden de la quema de santos vino directamente del centro de la república por parte de Plutarco Elías Calles. Se cree que tal tendencia podría ser porque durante la etapa conocida como El Maximato la gente de Copainalá no estaba enterada de lo que ocurría en el centro de la república y por ende desconocen o pasan desapercibidos los periodos de Emilio Portes Gil, quien cubrió el interinato de la presidencia de la república (1928-1930). Aunque éste fue impuesto por Calles, Portes Gil se caracterizó por ser un hombre radical sin estar ligado al callismo ni al obregonismo. El siguiente fue Pascual Ortiz Rubio quien tomó posesión en febrero de 1930. Al renunciar lo sustituyó Abelardo Rodríguez, quien según Krauze se caracterizó por su buena administración.

No obstante, el pueblo mantiene la figura de Calles como “el perseguidor” y la de Lázaro Cárdenas, como el que devolvió la tranquilidad, obteniendo con ello el regreso de sus imágenes y santos.

En 1940 cuando ya había libertad, podía haber casamiento eclesiástico y podían hacer bautizo en la iglesia, porque los bautizos lo hacían en casa particular porque no había orden pues, era ley de Elías Calles, él era el presidente de la república en esa época y en Chiapas era gobernador don Victórico Grajales. 45

El señor Juan Velasco manifestó lo que sus abuelos le contaron sobre los responsables de la quema:

Bueno, hasta donde sé, no sé exactamente la fecha, pero es como en el año treinta y nueve más o menos, por ahí, treinta y seis o treinta nueve,

, año 3, núm. 1, enero-junio de 2014 /93

en esos tiempos estaba la persecución de los santos, según se sabe por Plutarco Elías Calles que fue presidente de la república, y el gobernador del estado de Tabasco Tomás Garrido, son los que ordenaron que quemaran todas las imágenes. 46

El señor Úrsulo González 47 fue de los pocos informantes que mencionó a Garrido Canabal como responsable del suceso. Cuando se le preguntó si sabía quién fue responsable del acontecimiento, nos comentó que en efecto, el causante era Tomás Garrido y él había avisado a las autoridades del pueblo.

Hubo informantes que declararon a personajes locales como René Cortázar y Virgilio Abadía, quienes presuntamente pretendían ocupar la presidencia municipal de Copainalá en dicho periodo:

No sabemos quién los mandó pero mi papá me dijo que era su papá del profesor Abadía y llegó también este su papá de don Abadía, se llamaba Virgilio y también otro y parece que don René Cortázar y su papá de don René Cortázar. 48

La gente de aquí del pueblo estuvo atacando, fue un maestro que se llamó René Cortázar y sus demás compañeros, otro religioso, y el ayuntamiento cuando era entonces los abuelos, los Abadía se llamaba don Virgilio Abadía, era chiapaneco, por eso tenía ese corazón. 49

Sucedió cuando Copainalá estaba al mando de René Cortázar y empezó, como esto era un movimiento que se estaba llevando a nivel nacional, entonces, era lógico que los demás municipios tuvieran que acatarse a los movimientos de la nación. Entonces llegó en ese tiempo, llega la orden a Copainalá de que se quemaran los santos porque había una situación tremenda en cuanto a la religión en toda la nación, entonces don René Cortázar se le ordena que lo haga. 50 Pues la gente como eran miedosos no dijeron nada, los quemaron. El que quemó San Vicentío fue don René Cortázar, él fue el que lo quemó San Vicentío en el parque. 51

Según la información obtenida del municipio, los habitantes tienen razón al señalar a René Cortázar y Virgilio Abadía como los responsables de dicho acontecimiento por ser parte del gobierno. El que resultó victorioso fue Virgilio Abadía quien fungió en dicho cargo en los años de 1933 y 1934. Aun con esto, se sabe que no fue por iniciativa de esta persona que se llevó a cabo la quema de imágenes. Ésta situación se estaba desarrollando en el centro del país y las autoridades locales debían acatar las órdenes provenientes del gobierno en turno.

En palabras de los entrevistados, fue así como se desarrolló el rescate y resguardo de las imágenes, las que estuvieron a punto de desaparecer sino hubiera sido por la organización de los creyentes católicos, quienes actuaron rápidamente, aunque por ello, tuvieron que abandonar por algún tiempo las imágenes sagradas fuera del pueblo y cambiar sus quehaceres religiosos.

Consecuencias en las prácticas religiosas locales

Durante algunos años las celebraciones eclesiásticas se realizaron de manera extraoficial. Para los feligreses era muy importante llevar a cabo diversas festividades, por ejemplo, la Semana Santa, por lo que buscaron la manera de cumplir con ellas. En este apartado se explica la adaptación de las actividades litúrgicas durante el período de conflicto. Algunas de ellas se siguen realizando hasta la fecha.

Lisbona ofrece distintos ejemplos de municipios que recurrieron a la jerarquía católica para restablecer sus actividades de culto. Iglesias como la del municipio de Villaflores y la del barrio de San Roque en Tuxtla Gutiérrez fueron las más constantes en rogar para que se les fuera asignado un sacerdote para llevar a cabo la fiesta de Esquipulas, en caso de la primera, y la celebración de la fiesta de agosto en honor al santo patrono de San Roque: 52

La defensa simulada de las actividades religiosas no dejó de ser frecuente, especialmente realizada por mujeres. Ya sea amparando a sacerdotes y sus actividades o solicitando la posi-

94/

Facultad de HumanidadeS / Unicach

bilidad de recibir sacramentos, la intervención de la sociedad civil en pos de la restitución de la ritualidad coartada, o al menos cercenada en muchos casos. 53

Mientras esto se cumplía, la población tuvo que buscar formas de no faltar a las actividades litúrgicas programadas para tiempo indefinido. Llegadas las peticiones al gobierno en turno y hasta que la persecución religiosa había mermado las autoridades atendieron y dieron resoluciones judiciales, mediante los cuales se restituyó el valor y protección a los sacerdotes. No obstante, algunas de estas liturgias se siguieron desarrollando, incluso, cuando la persecución había cesado.

Surgimiento de nuevos programas litúrgicos

El mejor ejemplo que se puede referir es la celebración de Semana Santa. Esta celebración es una de las principales del pueblo y se llevaba a cabo en el templo de Santa Ana, al que pertenecía la imagen del señor Jesucristo. Anteriormente se expuso, que, a partir de la persecución religiosa, la celebración comenzó a sufrir importantes cambios. Los devotos tuvieron que acudir hasta el lugar de resguardo del Señor Jesucristo que se encontraba en Tuñajén, una comunidad a las afueras de Copainalá. Ahí le fue construida una ermita temporal, en la que se realizó la Semana Santa durante los años del conflicto. Según los testimonios orales, las ceremonias eran efectuadas por ancianos creyentes debido a la ausencia de sacerdotes en el municipio.

Había una iglesia de puro zacate, decimos nosotros de paja, no era de teja […] en vez de teja le echaron zacate [...] entonces en ese tiempo, creo que no había sacerdote, estaba pué como quien dice en persecución, decían llegaba un sacerdote a celebrar, que se llamaba Felipe Ramos decían, me lo decía mi tía, en aquel tiempo que llegaba a celebrar así escondidito[…] las imágenes los llevaron, los repartieron pué, así, por otro lado, porque yo recuerdo cuando era yo chamaco la crucifixión de la imagen de Jesucristo lo hacían allá en Tuñajén, arriba de Zacalapa, lo llevaron el Señor Jesucristo, allá lo hacían pué la cuaresma. 54

Nuestro Señor Jesucristo que lo celebraron ahora en la cuaresma, estuvo allá en Zacalapa, después que lo rescataron allá estuvo unos tiempos, allá le hacían su fiesta de lo que es la cuaresma, en una planada que le llaman ahorita Tuñajén, y en esta planada, ahí le hicieron su ermita y ahí lo celebraban. 55

Entonces allá en Tuñajén que le dicen ahora que es San Rafael, allá le hicieron la crucifixión como dos años, tres años; hasta que pasó todo eso y ya lo volvieron a regresar y ya hubo otra vez y abrieron otra vez los templos y ya lo regresaron los santos, los santos que los pudieron escapar los escaparon y los que no. 56

Mientras la Semana Santa se efectuaba en esa comunidad los templos del pueblo permanecieron cerrados, por lo que los habitantes acudieron a los ancianos para que fungieran como “sacerdotes”, tomando en cuenta su experiencia y dedicación religiosa, siendo ésta la manera de cumplir con los mandamientos de la iglesia. El señor Baldomero Muñoz mencionó que así comenzaron las llamadas “ensalmadas”, que consistían en hacer una “rameada” con hierbas a las personas, representando una limpieza espiritual. Entonces, los ancianos se encargaron de toda la labor: bautizos, matrimonios, oraciones, así como el santo rosario, todo se hacían en casas particulares.

¡Ah, sí! La fiesta era particular, se puede decir era particular, así fuera de la iglesia, fuera del templo, no estaban los centros de celebraciones, incluso, por ejemplo, las misas, las oraciones, el santo rosario que hacía la gente pues las hacían en casas particulares. Bautizos, matrimonios, cuando venían los sacerdotes, así como visita lo hacían en casas particulares, no celebraban en el templo. 57

, año 3, núm. 1, enero-junio de 2014 /95

Cuando el movimiento nacional llegó a su etapa final, la situación en Chiapas se tranquilizó. Las incidencias presentadas en Copainalá también comenzaron a estabilizarse, el nuevo sacerdote asignado después de la persecución religiosa coadyuvó a la causa, este párroco sigue siendo muy recordado por la población, principalmente por los que simpatizaron con él:

Decían llegaba un sacerdote a celebrar, que se llamaba Felipe Ramos, decían, me lo decía mi tía, en aquel tiempo que llegaba a celebrar así escondidito, pero en casas particulares, al menos en su casa de este carricero Luis Hernández, dicen que en su casa de él llegaba. 58

Fue en 1940 cuando ya había libertad que podía haber casamiento eclesiástico y podían hacer bautizo en la iglesia, porque los bautizos lo hacían en casa particular porque no había orden pues. 59

De los entrevistados, algunos contaron, que, cuando estuvieron seguros de que la tranquilidad había regresado a Copainalá y los quema santos se habían ido, decidieron ir por las imágenes y santos a las comunidades para regresarlos a sus respectivos templos. En el trayecto del camino las personas que custodiaban las imágenes no se organizaron y al no ponerse de acuerdo hacia dónde llevarlos, la mayoría de las imágenes se transladaron al templo de la Santísima Trinidad, donde se comenzó la celebración de la cuaresma y Semana Santa, como hasta la actualidad.

Los reclamos por parte de los creyentes del barrio de Santa Ana no se hicieron esperar, estos alegaron la devolución de sus imágenes y del Señor Jesucristo, argumentando que por muchos años, antes de la persecución, éstos habían pertenecido a su templo. Al final, solo les fueron devueltas las imágenes de Santa Ana y de Magdalena:

Sí, sí, todas regresaron, Santa Ana y Magdalena regresaron a su lugar que es Santa Ana, pero la imagen de Jesucristo que se veneraba aquí, ese burrito que lo bajan en la entrada triunfal que representa, ese salía de acá de Santa Ana, ya no volvió, se fueron todos para allá con todos sus enceres y la joyería que tienen ya no regresaron a Santa Ana[...] por ejemplo, la imagen de Jesucristo que se venera en Trinidad no correspondía a Trinidad, correspondía a Santa Ana, ahí se hacían estas fiestas. 60

En otros casos, algunas personas que resguardaron imágenes en su domicilio se resistieron a devolverlas al templo al que pertenecían, responsabilizándose de realizar las festividades de los santos, invitando al sacerdote recién llegado al pueblo. Tal es el caso de la familia del señor Luis Hernández:

Yo nací en el año de 1930, para treinta y ocho estaba yo de ocho años, en el 39 estaba de nueve años. Entonces San Vicente Ferrer, el que está ahorita en la iglesia lo tenía mi papá. Ya le había hecho como unos tres o cuatro años de fiesta él y en ese año vino el primer sacerdote que vino en Copainalá, se llamaba Felipe Ramos y ahí llegó a nuestra casa, aquí en barrio Trinidad, ahí hacía misa ese sacerdote Felipe Ramos. 61

Otro ejemplo es el de las festividades de San Sebastián (imagen 6); la señora Victoria Hernández Reyes, habitante de la ribera San Vicente, tuvo a su cargo la imagen aproximadamente treinta y siete años. La entrevistada relató que después de la persecución religiosa San Sebastián pasó a manos del señor Nicarsio García quien heredó la imagen a su hijo Emilio, esposo de la señora Victoria. Fue ella quien se encargó de realizar las festividades, y sobre ello mencionó:

¡Ah, sí!, si le hacía mi suegro y después que ya éste me lo dejo a mí, también le hacía yo su velorio el 19 por la noche, para amanecer el 20 de enero [...] la celebración, el velorio , pues éste le rezan, le cantan y hacían este [...] el baile de la encamisada, sí, el 20. 62

96/

Facultad de HumanidadeS / Unicach

Imagen 6. San Sebastián, templo de San Fabián, Copainalá, Chiapas

La señora Victoria comentó que antes de regresar la imagen de San Sebastián a su iglesia, una persona le ofreció hasta veinte mil pesos por el santo, pero ella no aceptó, ya que la iglesia a la cual pertenecía su santo aún estaba en construcción. Una vez construida totalmente y por la petición del párroco de la iglesia de Copainalá la señora Victoria aceptó devolver la imagen, firmando el acta de acuerdo, recibiendo a cambio un crucifijo. Doña Victoria recuerda que para el regreso del santo a la iglesia de San Fabián, llegaron muchos feligreses a su casa, llevándolo en peregrinación al pueblo, acompañándolo con cantos, rezos y danza de “parachicos” y terminando el recorrido con una misa.

Cuando las imágenes de los santos estuvieron instalados en los templos les fue enviado un nuevo sacerdote, quién se encargó de realizar los actos litúrgicos que antes habían realizado los ancianos, trayendo con ello algunos cambios, puesto que el párroco asignado impuso de nueva cuenta el culto oficial:

¡Ah! ya cuando lo regresaron de Zacalapa, ya directo lo llevaron allá en Trinidad. Y ya los sacerdotes hacían la misa y todo. Antes era puro rezo nomás, cambió cuando ya vino haber sacerdote en Copainalá, fue que ya hacía las misas. Lo que hacíamos no lo quería hacer el sacerdote pero ya no se podía, ya así como antes ya no. Ahora lo que nos diga el sacerdote hacemos. 63

Al regreso de las imágenes a sus templos y la llegada del nuevo cura al pueblo, las fiestas se celebraron con mucho más fervor, esto debido a la alegría que en ellos causaba la conservación de los santos, contando, incluso, con la presencia de los fieles de las comunidades aledañas a Copainalá.

¡No!, igual y más alegre todavía porque como en las comunidades no había iglesia, no había sacerdote, toda la gente de las comunidades bajaban para acá, los primer viernes del mes, era una fiesta, venía gente de Tecpatán, de Coapilla, de la rivera, venían a cuidar al santísimo, eran oradores, oraban toda la noche en la iglesia, esa ley lo puso el padre Rafael Flores. 64

Algunas conmemoraciones realizadas anteriormente por los católicos dejaron de festejarse ya que algunas de las imágenes no pudieron rescatarse y fueron destruidas por los quema santos. Un ejemplo de ello es la Virgen de la Soledad, la cual fue incinerada durante la persecución y por lo tanto la gente dejó de celebrarla.

Bueno, se cambiaron por motivo de que muchas imágenes ya no existieron, por ejemplo, la Virgen de la Soledad era venerada en el pueblo y ya no volvió la Virgen de la Soledad, porque ella fue quemada en el templo del pueblo y es la que más renombre ha tenido aquí. Y ya de ahí, las imágenes que fueron llevadas a las cuevas, a Morelos, a Tuñajén, a todas esa rancherías, otros los llevaron acá por Huemango, que eran lugares apartados. 65

Gracias a la historia oral se pudo articular los acontecimientos que marcaron la historia del pueblo y que muy poca gente recuerda. Se muestran así los recuerdos que la gente evoca con mayor preci-

, año 3, núm. 1, enero-junio de 2014 /97

sión. En su memoria está muy presente el cambio provocado por la “quema de santos”, la importancia tanto espiritual como del patrimonio que generan las imágenes a las que veneran.

La interpretación contemporánea de la feligresía

En la actualidad es difícil encontrarse con personas que hayan vivido estos eventos, los que recuerdan lo hacen de manera superficial, tanto que han llegado a confundir el periodo de la persecución religiosa con el arribo de los zapatistas. Otros más, atribuyen como responsables del conflicto a los adventistas, debido a que estos no comparten la idea de venerar imágenes y santos. Según los escritos de Rafael Flores, párroco de la iglesia de Copainalá, después de la persecución religiosa existían dos colonias en el municipio en donde “reinaba el sabatismo”, éstas eran Honduras y Tierra blanca. 66

Muy pocos son los que realmente saben que la situación fue provocada por la pugna existente entre el Estado y la iglesia católica. Los que lo manifestaron refirieron que los responsables de la persecución religiosa y la desaparición de sus imágenes y santos fue el gobierno en turno, mencionan nombres de personajes importantes a nivel nacional como Plutarco Elías Calles, locales como Victórico Grajales y los Cortázar, en el caso de Copainalá.

Algunas personas que conocieron a fondo los sucesos dan por sentado, que, los responsables de la persecución, al final de sus días, lamentaron el haber participado en la persecución religiosa. Esto lo atribuyen a partir de la historia de vida de Plutarco Elías Calles, que éste, antes de morir, se volvió a la fe.

Dos meses antes de morir, el propio Calles testimoniaba su devoción por el Ser Supremo. Durante sus últimos días fue intervenido quirúrgicamente. Sus compañeros –vivos y espirituales– admiraban que la “firmeza de su convicciones en el momento de mayor peligro […] había puesto una enorme montaña de fe en su corazón”. 67 […] al terminó pué, con Plutarco Elías Calles, cuando ya iba morir, que dijo que le preguntaron que qué religión era la mejor, entonces él contestó que para vivir todas las religiones eran buenas pero para morir solamente la católica, es lo que dijo Plutarco Elías Calles ya cuando iba morir él, fue él contrario de la religión, se arrepintió porque ya estaba en sufrimiento. 68

La idea que los habitantes del municipio se fueron creando sobre el entorno se debe a falta de información, al final, es el resultado de vivencias y los cambios en el proceso de trasmisión oral en el tiempo, creándose un imaginario alrededor de un hecho histórico. Muchas veces las personas son víctimas de sucesos que ignoran por qué sucedieron. En el caso de Copainalá hay una confusión en relación a “la quema de santos”. Las nuevas generaciones no muestran interés por saber sobre este suceso, y la gente de mayor, parece ser, ya no es de su interés compartirlo.

Conclusión

En México, la lucha entre la Iglesia ligada a los intereses monárquicos y los liberales tuvo su primer enfrentamiento durante la lucha por la Independencia, más tarde, las diferencias se agudizan durante la Guerra de Reforma. Los liberales pretendían que la iglesia católica dejara de ser un Estado dentro del Estado y con ello decidieron proclamar leyes que coartaran el poder de la Iglesia.

Durante el periodo revolucionario el clero católico trató de mantenerse al margen de los asuntos del Estado, pero de alguna manera u otra siempre tuvo injerencia en tales asuntos. Fue hasta la década del veinte cuando el conflicto resurgió. Durante el gobierno de Álvaro Obregón, las relaciones entre la Iglesia y el Estado se caracterizaron por una tensión que iba en aumento y sin la posibilidad de llegar a un acuerdo.

La persecución religiosa se llevó a cabo principalmente en el centro del país y en algunos estados del norte como Sonora y Zacatecas, no obstante, el conflicto se extendió a los estados de Tabasco, Veracruz y Chiapas.

98/

Facultad de HumanidadeS / Unicach

En Chiapas el conflicto religioso se desarrolló por las relaciones políticas sostenidas entre mandatarios estatales y nacionales. La designación del coronel Victórico Grajales por órdenes de Calles fue pieza clave para apoyar la persecución religiosa. En Chiapas se realizó con menor densidad que en el resto del país, pero de igual forma se cumplieron las órdenes.

Tal y como se vislumbró, la quema de santos en Copainalá trajo consigo diversas reacciones entre los habitantes del municipio. Para los fieles católicos significó un importante cambio que perturbó el habitus religioso. En el caso de las autoridades locales tuvieron que cumplir con los decretos impuestos desde el centro del país y, si bien algunos funcionarios de gobierno pusieron al tanto a la población sobre los eventos que se avecinaban, poco pudieron hace para evitar que estos consumaran su propósito. Estaban obligados a cumplir con su trabajo, siendo ellos los primeros en poner a disposición del gobierno sus imágenes y reliquias religiosas.

Las reacciones de los cristianos católicos fueron diversas en cuanto al hecho. Con las entrevistas se detectó, que, la mayoría de ellos ignoraban el asunto políticas del acontecimiento, solo recordaron los hechos como un acto de mala fe por parte del gobierno, incluso mencionaron que lo hicieron por gusto y no por otra razón. En realidad son pocos los devotos que tienen un panorama mayor sobre las causas que provocaron la destrucción de sus santos.

La mayoría de las personas mencionaron que cuando vieron cómo los federales prendían fuego a sus santos se sintieron ofendidos por la profunda devoción hacia éstos, expresaron su enojo y frustración al no poder hacer mucho ante la situación.

El regreso de las imágenes al pueblo no significó el regreso a la normalidad de las actividades religiosas, ya que la mayoría de los santos rescatados no fueron reincorporados a las iglesias correspondientes. La mayoría de éstos fueron colocados en la iglesia de la Santísima Trinidad en donde actualmente se encuentran. Esto trajo consigo la inconformidad de los habitantes de algunos barrios, aunque sin llegar a mayores conflictos. Se tiene registro de que hasta hace unos meses la imagen de San Sebastián fue devuelta al barrio de su procedencia, esto por las gestiones que hizo el párroco y a los mismos habitantes del barrio. Otro caso es la imagen de San Fabián, el santo pertenecía al barrio del mismo nombre y con el regreso y reacomodo de imágenes pasó a ser parte de la iglesia de Santa Ana, en el que se encuentra actualmente.

Otras imágenes se quedaron en casas particulares en donde fueron celebradas por algún tiempo, por tal motivo el resto de la población acudían a las “fiestas” para rezar a sus santos. Así dio inicio una liturgia poco usual, donde el sacerdote las realizaba a escondidas y de vez en cuando. Los católicos se reunían con mucha cautela en las propiedades que resguardaban los santos, ahí llegaban a efectuar sus oraciones. Gracias a su valiosa experiencia, las personas de edad avanzada fueron los encargados de tomar el cargo de los sacerdotes cuando estos faltaban.

Desde el momento que los templos fueron cerrados las actividades del culto cambiaron. Éste cambio se expresó durante el punto más alto del conflicto y en la medida que la población pudo llevar a los santos a las comunidades apartadas del pueblo, así, los rituales se desarrollaron en las casas particulares donde se encontraban escondidas las imágenes. De acuerdo a los testimonios, sentían la necesidad de llevar a cabo dichos ritos, aún con toda la adversidad presentada en aquel entonces, al no hacerlos, sentían que fallaban como cristianos, o peor aún, estaban dejando que el propósito del gobierno de acabar con la religiosidad popular se diera por realizada.

De alguna manera la mayoría de los habitantes son producto de éste hecho, en tanto que aún hoy día existe discrepancias entre la comunidad católica de Copainalá por la posesión de los santos. La persecución religiosa en Copainalá llegó al municipio al finalizar 1934 cuando ya en otras partes del país éste iba llegando a su fin. Con esto se pudo ver que la ideología política del gobierno en turno pudo cumplir el cometido en Chiapas, quizá con la esperanza de encajar dentro de los estados más importantes del país, como bien señala Thomas Benjamin, solo por su labor revolucionaria.

Copainalá no pudo quedar fuera de dicho proceso y por tanto tuvo que enfrentar los cambios que éste trajo consigo, por algunos años tuvieron que acostumbrarse a una ritualidad improvisada. Y si bien la calma regresó al municipio, para los fieles católicos las cosas no volverían a ser las mismas después de que sus imágenes fueron incineradas, además por el reacomodo de algunas de ellas. A pesar de todo, la feligresía no declinó en su fe y por el contrario buscó por distintos medios recuperar el culto, por lo que podría decirse que en éste municipio la idea de “liberar las conciencias” no surtió ningún efecto.

Es claro que el anticlericalismo en Chiapas no podría entenderse sin el contexto del cambio político y cultural que atravesaba el país. El gobierno callista estaba decidido a terminar con el fanatismo religioso en aras de crear un Estado moderno. Resulta paradójico el pretender que Chiapas formara parte de un proyecto nacional moderno cuando en el estado, desde mucho tiempo atrás, vivía en el rezago de todo tipo, cómo procurar despertar a las “inteligencias dormidas” para liberarlos del fanatismo cuando la mayoría de la población era analfabeta. Al final de la jornada cotidiana la única actividad era asistir y colaborar en las celebraciones parroquiales. La devoción a sus santos era lo único que tenían y fue errado pensar que destruyéndolos erradicarían la fe que les fue inculcada desde niños. De alguna manera Copainalá tuvo suerte de que dicho conflicto no cobrara victimas como se hizo en otros municipios del estado, esto no quiere decir que no hubo afectados. Para una creencia tan arraigada y una devoción tan entregada como la de los creyentes católicos, la quema de santos significó frustración al contemplar cómo se destruyeron algunos de sus iconos religiosos.

, año 3, núm. 1, enero-junio de 2014 /99

San Rafael Arcángel

San Vicente Ferrer

100/

Facultad de HumanidadeS / Unicach

Notas

1 Krauze, Enrique (1987), “Jefe Máximo”, en Reformar desde el origen: Plutarco Elías Calles. México, FCE., p. 124. 2 Ibid. 3 Ibid., p. 125. 4 Moreno Chávez, José Alberto (2011), Quemando santos para iluminar conciencias, resistencia al proyecto cultural garridista 1924- 1935. México, UNAM, pp. 54-58, en http://www.redalyc.org/ src/inicio/ArtP dfR ed.jsp?iCve= 9412 2744003 (revisados el 2 de diciembre de 2012). 5 Falcón, Romana y Soledad García (1986), La semilla en el surco

Adalberto Tejeda el radicalismo en Veracruz 1883-1960. México,

COLMEX, p. 242. 6 Ibid., p. 243. 7 Soila Flor de María Aguilar (82 años / entrevista), Copainalá

Chiapas, 25 de marzo de 2011. 8 Lisbona, Miguel (2008), Persecución religiosa en Chiapas: 1910- 1940. México, PROIMMSE, pp. 222-223. 9 Blasco Juan, Reseña de: “The ambivalent Revolution. Forgin state and nation in Chiapas, 1910-1945”, de Estephen E. Lewis, revista Pueblos y Fronteras Digital, vol. 6, núm. 12, 2011, pp. 268- 274, UNAM, disponible en: http://www.redalyc.org/articulo. oa?id=90621701010. 10 Moreno Chávez, op. cit., pp. 49-50. 11 Krauze, op. cit., p. 134. 12 Baldomero Muñoz (86 años / entrevista), Copainalá, Chiapas, 25 de marzo de 2011. 13 AHE, Hemeroteca, Liberación, núm. 18, Tuxtla Gutiérrez, diciembre 2 de 1934, p. 8. 14 Pablo García (80 años / entrevista), Copainalá, Chiapas, 25 de marzo de 2011. 15 Soila Flor de María Aguilar. Ibid. 16 Victalina Salas Molina (90 años / entrevista), Copainalá, Chiapas, 25 de marzo de 2011. 17 Ríos Figueroa, Julio (2002), Siglo XX: muerte y resurrección de la iglesia católica en Chiapas. México, PROIMMSE, p. 87. 18 Ibid., p. 234. 19 Ibid., p. 235. 20 Cirilo Meza Gómez (75 años / entrevista), Copainalá, Chiapas, 24 de junio de 2011. 21 Romaira Gutiérrez (entrevista), Copainalá, Chiapas, 8 de junio de 2011. 22 Citado por Miguel Lisbona, op. cit., p. 241. 23 Soila Flor de María Aguilar. Ibid. 24 Juan Velasco López (71 años / entrevista), Copainalá, Chiapas, 8 de junio de 2011. 25 Lisbona, op. cit., p. 248. 26 Crisanto Aguilar González (81 años / entrevista), Copainalá,

Chiapas, 25 de marzo de 2011. 27 Cirilo Meza Gómez. Ibid. 28 Profesor Crisanto Santos García (52 años / entrevista), Copainalá, Chiapas, 8 de junio de 2011. 29 Luis Hernández Aguilar (81 años / entrevista), Copainalá, Chiapas, 8 de junio de 2011. 30 Crisanto Aguilar González. Ibid. 31 Lisbona, op. cit., pp. 358-359. 32 Ibid., p. 137. 33 Silvina González García (76 años / entrevista), Copainalá, Chiapas, 19 de agosto de 2012. 34 Victalina Salas Molina. Ibid. 35 Francisco Hernández (80 años / entrevista), Copainalá, Chiapas, 18 de Agosto de 2012. 36 Cirilo Meza Gómez. Ibid. 37 Victalina Salas Molina. Ibid. 38 Profesor Crisanto Santos García. Ibid. 39 Lisbona, op. cit., anexo, pp. 355 y 360. 40 Luis Hernández Aguilar. Ibid. 41 Soila Flor de María Aguilar. Ibid. 42 AHD, Carta de la Junta Procuradora de Copainalá al obispo

Genaro Anaya y Diez de B., sin clasificar, carpeta núm. 0003456. 43 Soila Flor de María Aguilar. Ibid. 44 Victalina Salas Molina. Ibid. 45 Ibid. 46 Juan Velasco López. Ibid. 47 Úrsulo Hernández Hernández (88 años / entrevista), Copainalá, Chiapas, 8 de junio de 2011. 48 Crisanto Aguilar González. Ibid. 49 Soila Flor de María Aguilar. Ibid. 50 Profesor Crisanto Santos García. Ibid. 51 Victalina Salas Molina. Ibid. 52 Lisbona, op. cit., pp. 254-255. 53 Ibid., p. 249. 54 Francisco Hernández. Ibid. 55 Luis Hernández Aguilar. Ibid. 56 Cirilo Meza Gómez. Ibid. 57 Juan Velasco López. Ibid. 58 Francisco Hernández. Ibid. 59 Victalina Salas Molina. Ibid. 60 Profesor Crisanto Santos García. Ibid. 61 Luis Hernández Aguilar. Ibid. 62 Victoria Hernández Reyes (68 años / entrevista), Ribera Miguel Hidalgo, municipio de Copainalá, Chiapas, 21 de agosto de 2012. 63 Luis Hernández Aguilar. Ibid. 64 Victalina Salas Molina. Ibid. 65 Profesor Crisanto Santos García. Ibid. 66 Libro de crónicas-libro de gobierno, iniciado el 21 de diciembre 1939, parroquia de San Miguel Arcángel, Copainalá, Chiapas, p. 3. 67 Krauze, op. cit., p. 146. 68 Baldomero Muñoz. Ibid.

, año 3, núm. 1, enero-junio de 2014 /101

SEGUNDA SECCIÓN

Tres cuentos Adriana Zebadúa Mendoza

El bolo Víctor Manuel Esponda Jimeno

No hay poesía Esaú Márquez Espinosa

Obra de teatro de Teodoro Sánchez (Petul) Rafael de J. Araujo González