421 minute read

Património Mundial da Humanidade, e depois?

Património Mundial da Humanidade, e depois?7

José Fernando Alves Pinto

Advertisement

O Centro Histórico de Guimarães foi inscrito como Património Mundial da Humanidade em 13 de Dezembro de 2001. Tratou-se de uma distinção importantíssima para a divulgação da cidade e do concelho a nível nacional e internacional, com reflexo visível no incremento da nossa atividade turística. Foi também o reconhecimento de um trabalho plural, iniciado em 1985 e que permitiu requalificar todo o edificado do miolo da cidade, mantendo os residentes nas suas habitações. Lembro-me da festa de arromba, com foguetório e tudo, que teve lugar no Largo da Oliveira e zonas circundantes e que celebrou o acontecimento. Festa justificada que uniu todos os vimaranenses e que reconheceu o desempenho da Autarquia ao longo de uma boa quinzena de anos. Acontece, porém, que, a 16 de Dezembro desse mesmo ano de 2001, se realizaram as eleições autárquicas. Eu próprio fui candidato contra o poder da altura, liderado pelo António Magalhães. O resultado é conhecido: o PS teve 49,99% dos votos (41980), seis vereadores, contra os 29,28% do PSD (24583), quatro vereadores e os 12,24% da CDU (10281), um vereador. O CDS, que concorreu isolado, obteve 4,42% (3714), zero vereadores. Curiosidade: se o CDS tivesse concorrido coligado com o PSD, a soma da votação conjunta determinava a perda da maioria absoluta do PS, independentemente do efeito multiplicador que poderia advir da junção dos dois partidos! Dados são dados. Neste caso, datados. Na altura, Cartoon de Salgado Almeida, 2001 por isso a referência aos resultados eleitorais de 2001,

7 Este texto resulta de uma mente livre e independente. Não pretende ferir suscetibilidades nem servir qualquer intenção político-partidária. Assim o entendam, agradeço-o.

a coincidência da sobreposição da data da atribuição da distinção à nossa cidade com a data do ato eleitoral, deixou-me surpreendido, com uma pulga atrás da orelha. Em que medida a atribuição do galardão não influiu no desfecho das eleições? Quem sabe? Tudo acabou em bem. Nada havia a contestar. Desejar apenas que haja um bocadinho mais de atenção na marcação de eventos de forma a evitar dúvidas e suspeições, provavelmente infundadas, sobre a sua real, leal e correta oportunidade. Ostentar o qualificativo de Património Mundial da Humanidade marcou de forma positiva a nossa cidade. Basta ver o turbilhão de turistas que nos visitam e que enchem e envolvem de cor, juventude e alegria as ruas do nosso Centro Histórico, sobretudo do Castelo até ao Campo da Feira. Guimarães está diferente, mais cosmopolita, mais atraente, mais viva, mais jovem e muito mais movimentada (sobretudo a cidade). Mas Guimarães não pode adormecer à sombra do Centro Histórico. É verdade que muitas obras foram projetadas e concretizadas nos últimos anos. O mérito a quem o merece. Mas todos nós continuamos a viver o terrível inferno das centenárias acessibilidades das nossas freguesias e vilas à cidade, todos nós continuamos a sentir as limitações do nosso Hospital (pequeno para a população que serve) e a falta de articulação dos seus serviços com respostas de retaguarda que poderiam ser desenvolvidas por Centros de Saúde mais qualificados, todos nós nos confrontamos com o definhamento da capacidade do exercício de cidadania independente (os diversos poderes, disseminados por todo o concelho, crescem, absorvem e controlam quase tudo!...), todos nós verificamos o marasmo em que vive a nossa economia (pouco inovadora, escassamente criativa, avessa ao risco), todos nós sentimos que nos tolhem a ambição e o direito de querermos ser primos inter pares na nossa terra, todos nós entristecemos ao verificarmos que as «marquesas» e os «duques» de bom porte e de bem longe, que aparecem com uma mala repleta de ideias vazias mas bem embaladas, acreditados por famílias «credíveis», são logo entronizados pelos poderes, apresentados como vedetas às massas silenciadas e apoiados generosamente nas suas propostas já gastas ou então regadas de perfume que «veste PRADA». As gentes da nossa Terra têm capacidade e potencial para agarrar no Centro Histórico e transformá-lo não só no motor de desenvolvimento do turismo, mas também no miolo que permita fermentar um crescimento qualitativo a nível urbanístico e económico que gere a riqueza e a distribuição justa a que todos aspiram.

Vamos todos ao trabalho. Mãos à obra.

A Primeira Pedra do Milénio

José Maria de Eça de Queiroz Couceiro da Costa

Evocar o vigésimo aniversário da classificação de Guimarães, como Património Mundial da Humanidade, é sempre uma ótima ocasião para se refletir sobre os desafios que pendem sobre o Património. É assim com o Centro Histórico, e com as suas zonas adjacentes, e é também assim com o restante Património classificado que se encontra disperso um pouco por todo o concelho de Guimarães. O desafio de encontrar novos usos, o consociar essa nova utilização a lógicas de antanho e a posterior intervenção no Património, assegurando, simultaneamente, quer a sua perenidade quer a sua autenticidade não é tarefa que se possa considerar como fácil. Contudo, é certamente um imperativo ao qual a Sociedade não pode deixar de responder para que as pedras continuem vivas e a contarem-nos as grandes e as pequenas histórias. Caberá, neste testemunho, estabelecer um paralelismo entre a preservação do Património da cidade com a preservação do Património e memória daquela que é a minha Casa. Naturalmente, a vida tem por tendência lançar sinais e inusitados piscar de olhos. Ora, no presente ano, em que festejamos 20 anos da efeméride da elevação de Guimarães a Património Mundial da Humanidade, festejamos também os mil anos do primeiro documento da Freguesia de Mesão Frio e também da minha casa: a Quinta de Margaride8, ela própria

8 “Qui in libris evolvendis omne consumit tempus poteritne hoc die faustíssimo, quem omnes amici tui semper honoratum habebunt, tibi litterarum et ipsi studiosissimo aliquid tibi gratius donare quam literas?” Assim escreveu José Leite de Vasconcelos num “Comentariozinho” publicado em 1893 que ofereceu ao seu parente o 1o conde de Margaride no justo dia do seu aniversário natalício – “De Margariti” Villa in territorio Vimaranensi jam in quibusdam Medii Aevi chartis memorata commentariolum – edidit J. Leite Vasconcellos – Olisipone MDCCCXCIII – ed. 20 ex”.

também inscrita na listagem de Património Nacional, como Monumento de Interesse Público 9, curiosamente igualmente classificada a 13 de Dezembro, onze anos volvidos da classificação de Guimarães.

Para mim refletir sobre a preservação do nosso Património não se trata de um hipotético exercício indutivo, mas antes o recolhimento dos pedaços dispersos de história que encontro marcados em pedra viva nas fortes e duradouras fundações de Margaride. Assim, caberá desde logo perguntar a vexata quaestio: como é que algo sobrevive? A resposta é obtida através da inversão do ónus da perspetiva. Isto é, uma casa, um legado, um património ou até uma cidade que apenas se limita a sobreviver pelo tempo está, incondicionalmente, votada ao seu fracasso e, subsequentemente, ao perecimento (ou pior, esquecimento). Assim, através de Margaride consegui compreender a durabilidade das coisas através da sua própria longevidade. Margaride não se limitou a sobreviver, não se limitou a escapar da morte, mas antes viveu e os seus proprietários deram-lhe a vida –e cada um deles à sua própria maneira. Os tempos e as gerações tendem a corroer o passado porque o tentam legar a uma memória e não, como deviam compreender o próprio tempo. Vejamos pelo exemplo. Margaride foi várias Villa Margaridi coisas e teve várias utilidades ao longo do último milénio. Isto é, apesar da pedra se manter a mesma, a funcionalidade delas apresentou-nos uma geometria variável, caminhando a par e passo com o tempo e as necessidades de quem delas se servia.

Portanto, desde logo precisamos de compreender quem se serve da coisa (propriedade) e para que

“Adulescenti egregiae spei mecum amicitia et propinquitate conjunctissimo: ad diei memoriam quo juris studia Universitate Conimbrigensi feliciter absolvit” – “Chartem Alteram de Villa quae “Margaridi” appellatur – edidit J. Leite de Vasconcellos –Olisipone, Ex oficina Libanii da Silva, MDCCCXCIV – ed. 30 ex.” Nestes dois opúsculos, Leite de Vasconcelos publica as duas cartas medievais relativas a Margaride, também publicadas no “ Portugaliae Monumenta Historica “, designadamente a de 14.06.1021 e a de 09.02.1044.

9 Portaria nº 740-FI/2012, de 13.12.2012 – Publicada em Diário da República n.º 252/2012, 2º Suplemento, Série II de 201212-31

necessidades a vocaciona. As coisas materiais, para lá de terem a capacidade de se tornarem memórias/legados/momentos imateriais, nunca se libertam da sua materialidade e da sua estrita obediência às vontades dos seus donos – este é um princípio fundamental: o da propriedade e o da sua disponibilidade. Logo, como a própria história nos relata, Margaride conseguiu ser várias coisas. Mais quinta, menos quinta; mais casa, menos casa; mais abrigo, menos abrigo; mais rendimento, menos rendimento, mas sempre Casa. Assim, antes do país e do seu desenvolvimento, Margaride servia essencialmente como propriedade agrícola na sua plenitude. Servia as necessidades dos seus senhores, bem como servia as necessidades de quem lá laborava. As colheitas e os produtos mudavam de acordo com as necessidades dessa relação sinergética entre a propriedade e a própria sociedade. Contudo, o âmago da essencialidade de Margaride era mantido e atualizado conforme as necessidades dos tempos. Ainda mais, com o avançar da sociedade pós-industrial, com a mudança da estratificação social nacional e com o desenvolvimento de outras formas de rendimento, não descurando a sua vocação original, Margaride quis-se fazer mais casa e mais abrigo. Aí, mantendo os traços do seu carácter que primordialmente lhe deram vida, fez nascer de novas pedras um novo abrigo e uma nova torre – que se tornou adjacente ao já secular edificado principal. E, uma vez mais, como podemos observar, a par e passo das mutações sociais, culturais e económicas, Margaride renovou-se e brotou em si mesma uma nova conceção da sua própria utilidade. Por esta altura, Guimarães era mais Guimarães e Portugal era mais Portugal – pelo menos como os conhecemos. Também, Margaride era mais Margaride – pelo menos como a conheço: uma Casa. E os tempos foram passando e as realidades foram mutando. Ora, Margaride não será propriamente um caso único, mas é aquele que me é mais próximo e será, provavelmente, um dos exemplos mais apropriados para esta reflexão.

Entrada da Villa Margaridi

A mudança suave e constante no tempo, a derivação concertada entre todos os agentes que a compõem e a durabilidade da sua necessidade fizeram Margaride viver. Os renascimentos ou redesenhamentos não foram forçados, mas antes fluídos. Não tratamos Margaride como um produto histórico, mas antes como história e, sobretudo, como presente, mas, essencialmente, olhando para o futuro. Essa sua fluidez conferiu-

lhe a tão necessária solidez para abarcar tantas mudanças de tempo.

Os castelos são certamente produtos históricos: uma necessidade medida no tempo e uma construção desenhada para responder a esse mesmo tempo. Por sua vez, também se pode dar o inverso, mas perdendo a fluidez da mudança. Isto é, a propósito da II Guerra Mundial diversos museus, palácios, estações de metros ou até casas foram convolados em abrigos, hospitais, posições estratégicas de ataque ou defesa. Assim, a mudança que foi impressa nesses edificados tem como raiz uma alteração profundamente anormal das circunstâncias (ou das necessidades) a que esses mesmos foram levantados. Contudo, e porque essas alterações estão sempre associadas à temporalidade do momento, não persistem no tempo e vigoram, naquilo a que sobram, a meras residualidades do passado – a produtos históricos, a produtos de um tempo e de uma necessidade.

Como a reflexão que se impõe nestas linhas é sobre a preservação do Património, sendo que a tónica é colocada no Património Mundial da Humanidade da nossa cidade, é importante sobretudo dissecar e assimilar o exemplo próximo da cidade que Margaride lhe provê – também ela, como referido, igualmente classificada. Partimos da primeira premissa: a necessidade de viver e não de sobreviver. O Centro Histórico não se pode acantonar na sua beleza, no produto da memória viva que é ou até dos bem-intencionados atores que diariamente lhe vão dando traços de vida. Assim, é absolutamente essencial compreender as necessidades que a sociedade que o rodeia enfrenta, responder em que medida esses espaços lhe podem responder e de que maneira o seu caráter e traço icónico podem ser mantidos. O equilíbrio entre essas variáveis é o quid de toda esta questão e quem de facto o consegue manter é provavelmente bafejado com o toque de Midas. Ainda assim, tal como numa equação exponencial, podemos tender para zero sem nunca lá chegar, aqui podemos almejar o equilíbrio de modo a garantir a preservação do Património – com vida – até ao próximo alinhamento de necessidades, utilidades e conservação de uma memória coletiva. Desde logo, o problema dos centros urbanos em manter as suas identidades é um pouco transversal por todas as cidades que se podem reclamar como tendo algum conteúdo/interesse histórico. Assim, esse interesse histórico poderá muito bem – principalmente numa sociedade cada vez mais antropocénica como a nossa – se configurar como uma possível e hipotética vantagem comparativa.

É importante centrar as necessidades atuais. Assim, categorizar as necessidades não é propriamente um exercício fácil e, mais ainda, é um exercício muito dado a erros de raciocínio. Logo, podemos dizer que os grandes problemas que as cidades históricas enfrentam, fruto também do explosivo desenvolvimento dos últimos cem anos, é a pressão urbana. Portanto, a pressão urbana faz ressaltar uns quantos sintomas aos olhos de quem lá vive. A exclusão social, a dificuldade habitacional, a segurança, as possibilidades de oportunidades disponíveis e a qualidade de vida. Logo, como poderá um Centro Histórico ser a chave para a solução deste problema? Desde logo, temos de enquadrar a problemática numa visão mais macro e analisar aquilo que é a realidade económica nacional – uma vez que é a divisa que orienta e ordena as prioridades do país (e países e mundo no geral). À escala portuguesa compreendemos que fomos perdendo parte das nossas vantagens comparativas. Mais ainda, à escala da região do vale do Ave compreendemos que poderemos ter, quase que definitivamente, perdido a vantagem comparativa (nomeadamente da indústria têxtil) para outros polos económicos frutos da economia globalizada. Ainda assim, se a economia globalizada nos obriPormenor de uma das portas de acesso gou a retrair na maneira como encarávamos o nosso aparelho produtivo, é certo que também trouxe inúmeras oportunidades de desenvolvimento da nossa sociedade. Vejo o caso do Turismo como absolutamente paradigmático nesse caso. Atualmente este setor representa a nossa maior vantagem comparativa. Isto é, quase um quinto das nossas exportações estão relacionadas com esse setor da economia nacional. Para lá do bom tempo, para lá de Portugal se configurar como um país simpático e para lá das novas rotas aéreas que muito contribuíram para a explosão no setor, Portugal arrebata a concorrência em três eixos: preços, segurança e cultura. Os nossos preços são mais baixos do que os nossos competidores diretos, somos um país com elevadíssimos graus de segurança e temos história e cultura milenares que são um atrativo fundamental para quem nos escolhe.

Poderá Guimarães ter parte deste quinhão ou, melhor ainda, poderá Guimarães contribuir para aumentar ainda mais este quinhão? Creio que a resposta indubitável é positiva, isto porque uma das características mais importantes deste tipo de consumidor e setor é que eles não se excluem mutuamente – nem mesmo num país com pouco mais de seiscentos quilómetros de comprimento. Mais ainda, como podemos compreender, Guimarães encaixa perfeitamente no eixo preço, segurança e cultura. Porém, o eixo poderá ser desmontável e o trabalho necessário para a sua manutenção requer um considerável grau de esforço. Nessa medida, entendo que a preservação do Património, especialmente do Centro de Histórico, deverá Jardins da Villa passar por abraçar esta nova dinâmica. As pedras, apenas por serem pedras, não são valiosas. O seu uso, contudo, traz consigo valor acrescentado e a utilidade que lhes damos é aquela que as irá definir. Assim, o Centro com a sua identidade poderá ser preservado se abraçar esta nova forma de vida que diante dele se apresenta. Caso contrário, estará legado à mera sobrevivência, sugando dinheiros públicos para a sua manutenção, não trazendo utilidade acrescida para a vida daquilo que o rodeia. E o Centro Histórico de Guimarães é, pois, um cartaz de si próprio e uma vantagem comparativa que de nada mais necessita do que liberdade para a fluidez da sua nova função. Um espaço que, apesar de cada vez menos habitacional (na justa proporcionalidade do crescimento da cidade como um todo), se torna um foco de comércio, de cultura, de oportunidades e sobretudo de qualidade de vida. Por cada dormida, por cada consumo feito naqueles locais, é uma nova oportunidade para a cidade que certamente acabará por contribuir para o melhoramento porque este crescimento – derivado e alavancado no setor turístico – tem benefícios para toda a estrutura social vimaranense. Seja no emprego, seja na atração de jovens, seja na coleta de taxas, seja na vivacidade e dinâmica que se pode imprimir na cidade. Mais uma vez recordo e estabeleço o paralelismo com Margaride. A casa e as suas fundações estão estáveis por mais de mil anos. Os terrenos e aquela terra continuam a dar fruto por mais de mil anos. As

colheitas, as funções, as utilidades, mais pedra ou menos pedra, mais campo ou menos campo, evoluíram, de modo fluído, numa dinâmica que permitiu à minha Casa, que nem sempre foi minha ou da minha família alargada, viver. Margaride, nos nossos dias, mantendo a sua identidade e sem nunca renegar a sua história, transformou-se e preparou-se para uma nova etapa: Tomou os seus jardins seculares, notável exemplo da arte da topiária e recentemente classificados como Jardins de Interesse Público10, para seu cartão de visita entrando assim no novo milénio assegurando políticas de sustentabilidade do seu Património Verde (que também é da cidade), preparando-se assim para os desafios da nova configuração da economia global. É com o turismo e arte de bem receber – tão visceral a um vimaranense – que o futuro se desenha no horizonte desta milenar “Villa Margaridi” à meia encosta plantada. E o Centro Histórico, mantendo a sua identidade, não deixando apagar o seu traço inconfundível, outrora sítio de comércio local, ponto de encontro dos vilões, porta de entrada da cidade, poderá florescer nas luzes destes novos tempos. Com bares a atrair multidões, com hotéis para hospedar os viajantes, com residentes a estabelecer contactos com turistas, com fluxo de rendimentos cada vez mais constantes e a pedra, que era só pedra da memória da glória da cidade, poderá ser fundação para os novos tempos que dela se avizinham: como um verdadeiro polo de atração cultural e turística. É nesta medida que, Margaride e Guimarães, poderão enfrentar estes novos desafios em sintonia na defesa e promoção do património classificado e transformando as suas ancestrais fundações nas estruturas sociais, culturais e económicas necessárias para as futuras glórias que lhe estão designadas. Isto é, não se limitaram a sobreviver, mas antes ousaram continuar a viver.

10 Portaria em fase de publicação - Instituto de Conservação da Natureza e Florestas -

Guimarães: a Cidade Renascida “Por quem os sinos dobram”

José Pinheiro

“Com tal arte foi construída Andria, que todas as suas ruas correm segundo a órbita e os edifícios e os lugares da vida em comum repetem a ordem das constelações e a posição dos astros mais luminosos: Antares. (…) O calendário da cidade está regulado de maneira que as obras e as lojas e as cerimónias estão dispostos num mapa que corresponde ao firmamento nessa data: assim reflectem-se os dias na terra e as noites no céu.” Italo Calvino – in “As Cidades Invisíveis”.

Uso o título da obra de Hemingway para descrever o alvoroço vespertino com que, a 13 de dezembro de 2001, as igrejas e os seus carrilhões anunciaram à cidade e aos vimaranenses o reconhecimento e elevação do Centro Histórico da Cidade de Guimarães a Património Mundial da Humanidade, fazendo, a partir de então, parte da lista das Cidades com Centro Histórico de todo Mundo classificadas pela UNESCO, acontecimento que marcou indelevelmente todos os vimaranenses enchendo-nos de orgulho. A classificação do Centro Histórico de Guimarães como Património da Humanidade foi recebida pelos vimaranenses com grande emoção e alegria e um forte sentimento de pertença e de identificação com a cidade. Foi, também, o reconhecimento de um prolongado processo de requalificação e de reabilitação urbana, que teve como objetivo a recuperação e a preservação de um património construído de excelente qualidade formal e estética, bem como a melhoria das condições de vida da sua população local, e a persistente atitude, sensibilidade e empenhamento da Câmara Municipal de Guimarães e da sua excelente equipa de arquitetos e outros técnicos (Gabinete Técnico Local), com base no Plano Geral de Urbanização de Guimarães do Arquiteto Fernando Távora, acrescentando valor crítico, científico e estético, conhecimento inestimável para a apreciação do júri internacional da UNESCO, cumprindo-se, assim, o desiderato coletivo das gentes de Guimarães, projeto em que todos acreditavam. O Plano Geral de Urbanização de Guimarães de Fernando Távora revelou o diamante puro escondido na cidade intramuros, que se propôs lapidar com todas as cautelas, com conhecimento e com a consciência do seu valor patrimonial intrínseco. Como refere o arquiteto Bernardo Ferrão “As propostas efectuadas por

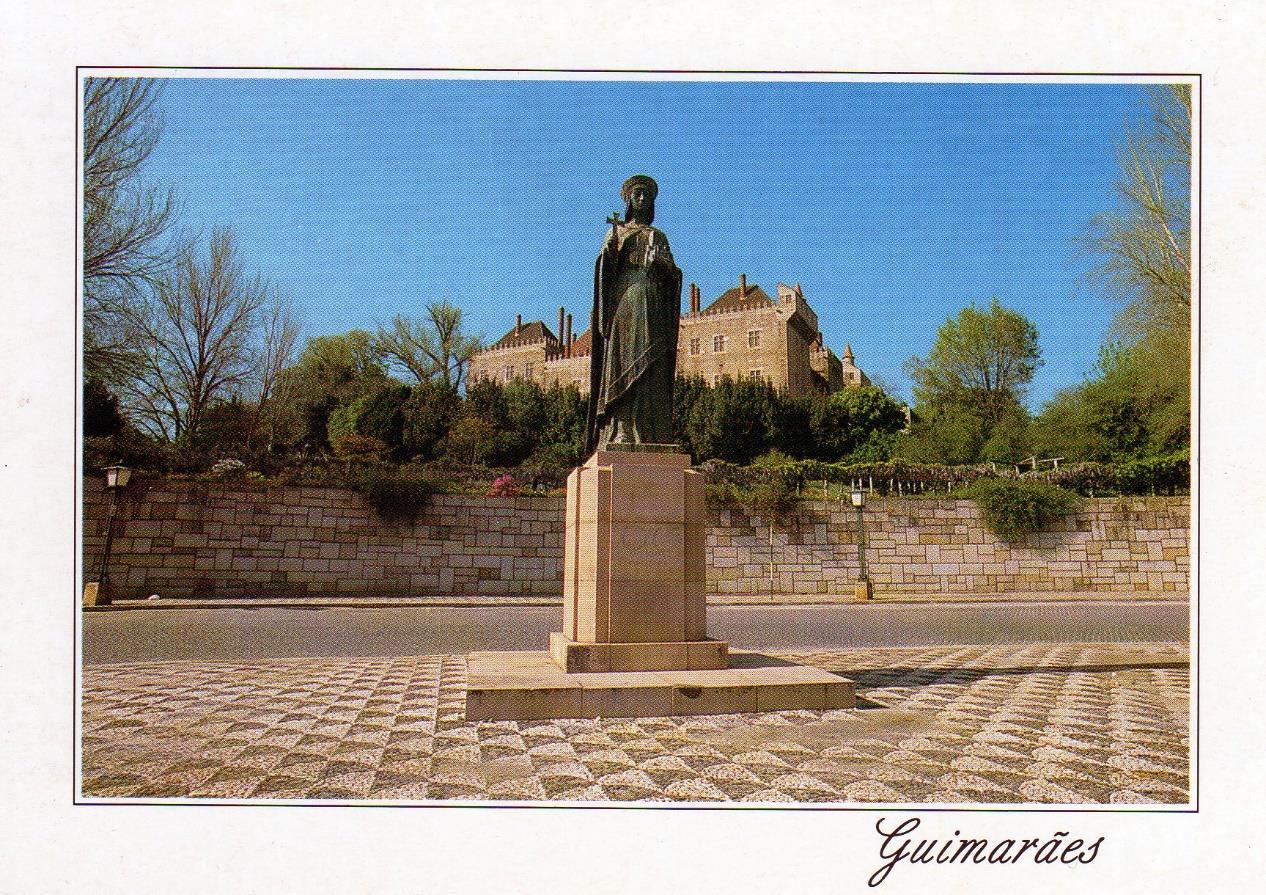

F. Távora no Plano Geral de Urbanização de Guimarães, que a Carta Europeia do Património Arquitectónico confirmará, muito contribuíram para a consideração de que a totalidade daquela área urbana fosse entendida como um «valor cultural», o que pressupunha a sua preservação e recuperação de modo crítico, mas de forma global” (Ferrão, 1998: 32). A identidade da população, com a sua história e memória, assenta nos símbolos maiores da fundação e da cidade: o rei fundador, Afonso Henriques, e a Colina Sagrada, Castelo (séc. X), Igreja de S. Miguel do Castelo (séc. XIII) e Paço dos Duques de Bragança (séc. XV), a Praça da Oliveira, a Igreja da Sr.ª da Oliveira (séc. XIV), o Padrão do Salado (séc. XlV), o antigo edifício dos Paços do Concelho (séc. XIV), hoje Museu de Arte Primitiva Moderna que liga a Praça da Oliveira à Praça de Santiago, o Convento de Santa Clara (séc. VI, hoje edifício da Câmara Municipal), o Museu Alberto Sampaio (fundado em 1928), o Museu Arqueológico (fundado em 1885) da Sociedade Martins Sarmento (1881), um dos mais antigos museus arqueológicos portugueses, e outras instituições emblemáticas, e a autenticidade da nossa gente, o seu laborioso trabalho artístico, artesanal e industrial, a cultura e as suas dinâmicas associativas nas múltiplas expressões de cultura, recreativas, artísticas e desportivas, espalhadas pela cidade e pelo concelho, deram consistência e espessura ao sucesso que se veio a confirmar ao longo do tempo. O município soube conjugar todos estes valores patrimoniais e articular saberes técnicos e científicos em torno de figuras tutelares - Arquitetos Fernando Távora e Nuno Portas - dando corpo à candidatura do centro histórico de Guimarães a Património Mundial da Humanidade. No dia seguinte da atribuição, pela UNESCO, da classificação de Património da Humanidade, a cidade e o centro histórico renascem para uma nova era – o renascimento de uma nova cidade. A vida dos vimaranenses é marcada pelo passado e pelo presente, um antes e um depois. Entendendo o património como abrangendo tanto os bens materiais como os bens imateriais considerados definidores da história, da memória e da identidade de uma comunidade sociocultural e integrante da cultura, pode-se compreender a importância que a classificação, a proteção e a conservação dos bens culturais têm assumido na vida social contemporânea dos vimaranenses. A carga histórica do lugar, reforçada por uma classificação de grande prestígio foi usada, antes de todos, pelo poder municipal como instrumento eficaz de desenvolvimento local. Várias publicações foram, entretanto, editadas, apostando sobretudo no registo fotográfico que tirou partido não só da beleza arquitetónica mas também das figuras populares que conferem a este centro histórico uma identidade própria, contribuindo para gerar uma imagem distintiva, elemento fundamental para o desenvolvimento do turismo urbano em Guimarães, aspeto que esteve, desde então, sempre presente em todos os discursos quer oficiais, quer

da parte de moradores, comerciantes ou quaisquer outros vimaranenses. As reações e os depoimentos de residentes e comerciantes aquando do reconhecimento, pela UNESCO, do centro histórico de Guimarães, veiculadas quer pelos vimaranenses, quer pela comunicação social, pelos jornais, pela rádio, pela televisão, revelaram a genuína estima que as pessoas sentem pelo lugar onde moram ou trabalham. Após décadas de exaltação de Guimarães como “berço da nação” e da carga simbólica que esse facto teve em termos identitários para a maioria dos vimaranenses (e de um modo geral para a maioria dos portugueses), o centro histórico era uma área antes muito degradada e desprestigiada, que surge em 2001 valorizada aos olhos de todos e por isso aos dos próprios residentes. O encontro entre a cidade verdadeira e a cidade imaginada dá-se, nesse momento, dando a ver a sua verdadeira alma.

O “Berço da Nação” é, na nossa memória histórica coletiva, um fator identitário que José Mattoso (2003:10), muito subtilmente, legitima em texto incluído na Candidatura de Guimarães a Património Mundial. Diz o historiador a favor da sua classificação: “De facto uma nação não tem registo de nascimento: vaise formando de forma tão lenta e progressiva, passa por tantas metamorfoses, que não é possível dizer exactamente quando nasce. Seja como for, as origens de Portugal estão indissoluvelmente unidas à vila, depois cidade, que foi honor dos condes de Portucale, do conde D. Henrique e dos seus descendentes, os reis de Portugal. Se a Nação pudesse ter algum local de nascimento seria certamente em Guimarães”. A zona classificada pela UNESCO de Património da Humanidade compreende o tecido urbano medieval intramuros, de grande diversidade de tipologias mas de grande homogeneidade física, onde sobressaem alguns edifícios de exceção, muitos dos quais são hoje monumentos nacionais (Igreja Nossa Senhora da Oliveira, Padrão do Salado, antigos Paços do Concelho, Torre da Alfândega e Pano da Muralha) ou imóveis de interesse público (Casa da Rua Nova, Igreja da Misericórdia, Casa das Rótulas e Casa dos Lobos Machado ou a Casa dos Laranjais). Para além destes imóveis classificados, muitos outros de grande valor patrimonial se encontram na área intramuros. De facto, o centro histórico de Guimarães concentra uma significativa quantidade destes elementos sobreviventes, dado o seu caráter singular, isto é, edifícios em que a melhor qualidade dos materiais utilizados lhes permitiu resistir a todo o tipo de agressões. No entanto, com o tempo, introduziram-se modificações de acordo com interpretações e utilizações mais racionais, melhorando o que estava velho e introduzindo novidades (materiais, cores, formas). Durante anos vai assistir-se ao reaparecimento de uma cidade que, de certo modo, vivia escondida. A abertura de novos cafés e bares, sobretudo no Largo da Oliveira e na Praça de Santiago, todos com

esplanadas, permitiu o aparecimento de novas zonas de lazer numa altura em que as áreas mais tradicionais do Centro Histórico estavam quase completamente perdidas para a vida social em Guimarães. Na área intramuros, surgem novos polos de atração da atividade urbana e da vida cívica onde antes havia parques de estacionamento ou trânsito automóvel. As novas esplanadas, amplas, soalheiras e longe do trânsito das ruas extras-muros atraíram de imediato pessoas de todas as zonas da cidade e do concelho, passando a ser uma imagem ou ex-libris da vida urbana vimaranense e local de intensa sociabilidade. Muitos recursos foram, entretanto, mobilizados. Espaços públicos e edifícios municipais foram reabilitados e a iniciativa privada recebeu apoio técnico e financeiro. O comércio, requalificado, passa a ser também mais atrativo e assiste-se à procura de muitos dos espaços recuperados para a atividade terciária. Visava-se a recuperação e preservação do património construído, de grande qualidade formal e funcional, cuja autenticidade era necessário manter no seu todo pelo que a reabilitação passava pela utilização dos materiais e técnicas construtivas tradicionais. Um outro objetivo era a manutenção da população residente, criando melhores condições de habitação (Gesta, 1998:67). Todo este esforço foi reconhecido: pelos prémios que o projeto, entretanto, recebeu e pela satisfação de quem visita e de quem mora na zona intramuros. É justo reconhecer o papel importantíssimo e relevante da associação Muralha (1981), pelo seu contributo na divulgação e sensibilização do património histórico, arquitetónico e artístico de Guimarães, promovendo palestras, conferências e visitas guiadas, algumas das quais com Fernando Távora, emergindo a tomada de consciência para a necessidade de defender o património local, valorizado progressivamente aos olhos de um número significativo da população vimaranense. Os seus estatutos definiam como objetivo contribuir para a defesa, estudo e divulgação do Património Cultural e Natural, sua conservação e recuperação. Tinha, ainda, por objetivo alertar para situações de património destruído ou em risco, assumindo uma responsabilidade didática perante o que foi legalmente instituído pela Lei do Património: “É direito e dever de todos os cidadãos preservar, defender e valorizar o Património cultural” (Historial da Muralha). O legado histórico, arquitetónico, artístico e cultural do nosso passado, como nação e povo, já existia, o que faltava era o esforço e investimento para a reabilitação do centro histórico que, todos sabemos, foi muito elevado e que exigiu de todos os vimaranenses um compromisso com a cidade. Uma questão pertinente se impõe colocar: que vantagens tem para uma cidade o reconhecimento e atribuição do selo de Património Mundial da Humanidade pela UNESCO? O benefício mais imediato é, sem dúvida, económico: “O que move os municípios, não é o carácter único desses aglomerados urbanos e a vontade profunda da sua manutenção, mas os proventos turísticos que daí podem tirar” (Pinto, 2003:21). Com uma posição semelhante, Carlos Fortuna (1999), define este turismo como turismo cultural:

desenrola-se em contextos urbanos, particularmente os que registam uma forte incidência de fatores arquitetónicos, históricos e monumentais e que, sem escapar às tendências de organização e mercantis do chamado turismo de massas, regista uma preponderância de turistas isolados, ou viajando em pequenos grupos, que utilizam meios próprios de transporte e têm autonomia sobre os itinerários e calendários da sua visita. A cultura é, de facto, uma das principais motivações para as deslocações das pessoas e, consequentemente, sem cultura, este turismo não existiria. “As viagens das pessoas incluídas neste grupo são provocadas pelo desejo de ver coisas novas, de aumentar os conhecimentos, de conhecer as particularidades e os hábitos doutras populações, de conhecer civilizações e culturas diferentes, de participar em manifestações artísticas ou, ainda, por motivos religiosos. Os centros culturais, os grandes museus, os locais onde se desenvolveram no passado as grandes civilizações do mundo, os monumentos, os grandes centros de peregrinação ou os fenómenos naturais ou geográficos constituem a preferência destes turistas” (Cunha, 1997:23). O património cultural transforma-se num artigo de consumo, o turismo cultural, e adquire a nova conotação de valor económico. A promoção de eventos culturais no centro histórico foi uma das estratégias adotadas pela Câmara Municipal para a reabilitação desses espaços urbanos, iniciada há 20 anos. A animação e dinamização dos espaços públicos e o investimento em equipamentos culturais assumidos pelo município foram constantes, em realizações próprias ou conjuntamente com as associações de cultura ou outras entidades, programaram concertos, festivais, cinema, teatro, dança, etc., para as praças do centro histórico e para os auditórios. No panorama cultural da cidade, com boas tradições associativas, destacam-se as associações urbanas como o “Convívio - Associação Cultural”, instalada numa casa do séc. XVIII do Largo João Franco, referência obrigatória da vida cultural de Guimarães e lugar agradável de lazer e convivência. O Convívio, instituição fundada em 1961, movimenta o largo, sobretudo à noite. Associação de grande prestígio na cidade, a ação do Convívio desdobrar-se-á ao longo dos anos em múltiplas realizações e colaborações: conferências, colóquios, exposições, concursos literários, ciclos de concertos de música clássica, espetáculos de jazz [Guimarães Jazz], Oficinas de Jazz e Cursos Internacionais de Música; o “Cineclube” (fundado em 1958), com sede no Largo da Misericórdia, com intensa atividade na divulgação da cultura cinematográfica, com sessões de “Cinema em Noites de Verão”, no Largo da Oliveira, colaborando com outras associações e entidades, em várias atividades culturais, e desenvolvendo ainda, no âmbito da imagem através da Secção de Fotografia, nomeadamente formação, realização e discussão na área da fotografia; e o “CAR - Círculo de Arte e Recreio” (fundado em 1939), com atividade cultural, recreativa e desportiva, designadamente o papel importantíssimo do “Teatro de Ensaio Raul Brandão”.

A Zona de Turismo de Guimarães (Z.T.G.), num inquérito aos turistas em 2002, referia um aumento significativo de turistas (64,2%), que constituiu um aumento de rendimento quer para o setor público, quer para o privado. Foi notório o aumento do número de cafés e bares neste período, sobretudo na Praça de Santiago, Largo da Oliveira e Largo João Franco. Era, por isso, de esperar que tal não passasse despercebido e muitos tentassem tirar partido, de uma forma ou de outra, do património enquanto artigo de consumo. Dos inquiridos, 71,7% apresentaram a Classificação de Património da Humanidade como um dos motivos da visita, seguindo-se os monumentos e museus, referidos por 41,4%. Não foi despiciendo para o interesse dos turistas a atribuição de vários prémios ao trabalho de reabilitação urbana: o Prémio Nacional de Arquitetura, pela Ordem dos arquitetos (em 1993); o Prémio da Real Fundação Toledo (em 1996); e o Prémio Nacional Imagem da Cidade, pela reabilitação das Casas Alpendradas, atribuído pelo Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território (em 1999). A valorização do património artístico e arquitetónico da área intramuros do Centro Histórico de Guimarães, e consequentemente a sua elevação a Património da UNESCO, não promoveram só o turismo, o poder político, o estudo da história ou a economia local; promoveram, igualmente, a autoestima dos cidadãos, a sua sensibilidade e atenção para as questões do património histórico e cultural, exercendo uma cidadania crítica e ativa, na defesa e proteção da sua cidade, que é Património da Humanidade, e que faz parte da nossa vida social, acrescentando um sentido novo às vivências da comunidade, quer coletivas, quer de cada um, riqueza que constitui por si só mais património.

Referências bibliográficas

CUNHA, Licínio - 1997, “Economia e política do turismo, Alfragide, Editora McGraw-Hill de Portugal. FERRÃO, Bernardo – 1998, “O Conceito de Património Arquitetónico e Urbano na Cultura Ambiental Vimaranense” in Guimarães, Cidade Património Mundial, Câmara Municipal de Guimarães. FORTUNA, Carlos – 1999, “Identidades, percursos, paisagens, culturais: estudos sociológicos da cultura urbana”, Oeiras, Celta Editora. GESTA, Alexandra – 1998, “Sentimentos nativos”, in Guimarães, Cidade Património Mundial, Um Objetivo Estratégico, Guimarães, Câmara Municipal de Guimarães. MATOSO, José – 2003, Cidade Património Mundial - Um Objetivo Estratégico. Câmara Municipal de Guimarães. PINTO, Fernando – 2003, “Ler Património”, in Manuel João Ramos (org.), A Matéria do Património – Memórias e Identidades, Lisboa, Edições Colibri.

Nos 20 anos do Centro Histórico de Guimarães Património da Humanidade O TOURAL DE HOJE

Lino Moreira da Silva

Convidam-me para colaborar na presente publicação, que se propõe celebrar os 20 anos do reconhecimento, pela Unesco, do Centro Histórico de Guimarães, Património da Humanidade. Faço-o com o maior gosto, recordando que o processo para esse reconhecimento envolveu muitas dificuldades, tendo sido a candidatura aprovada em 13.12.2001. Tratou-se de uma grande vitória, para Guimarães, pelo reconhecimento nacional e internacional que alcançou, pela centralidade que adquiriu, pela dinâmica que adotou, pelos benefícios que recebeu, e (para mim, o mais relevante:) pela obrigação de ‘cuidado’ que passou a ter, dadas as exigências que a Unesco impõe, na preservação e no respeito pelo património reconhecido. Estamos perante valias muito difíceis de conseguir, e sobretudo de manter, pelo que é da maior justiça felicitar todos quantos, sob a égide, nomeadamente, da Câmara Municipal de Guimarães, se têm esforçado por preservar, em Guimarães, o espírito da Unesco de valorização do património. Mas deve notar-se que esse reconhecimento não é irreversível. O galardão da Unesco já foi retirado a algumas entidades, como ao “santuário de vida selvagem”, em Omã (2007), por caçadas ilegais e ‘perda de habitat’; ao Vale do Elba (Dresden, Alemanha), devido à “construção de uma ponte rodoviária, de quatro vias, sobre o rio” (2009); à cidade inglesa de Liverpool (2021), pela intervenção urbanística operada na frente marítima, que originou “uma perda irreversível de atributos que transmitem o valor universal excecional do local” (jornal Público, 22.07.2021). E ainda muito recentemente, Braga manifestou, publicamente, o receio de essa despromoção ser exercida sobre o Bom Jesus do Monte, devido a circunstâncias naturais e à pressão urbanística (Jornal de Notícias, 16.08.2021). Por isso, a preservação do Centro Histórico de Guimarães, Património da Humanidade, exige uma atenção continuada, sob os mais diversos aspetos. Pontos essenciais são a necessidade de dinamização cultural continuada e a sensibilização dos munícipes, para ela mesma, além de apoios para a conservação dos edifícios, que, sendo indispensável, muitos não

estarão em condições de realizar. Por outro lado, a passagem deste aniversário sobre esse reconhecimento, pela Unesco, do Centro Histórico de Guimarães, Património da Humanidade, deverá ser oportunidade para se refletir sobre o património e aprofundar o conhecimento sobre ele. É o que vou procurar fazer, apresentando, como contributo, uma breve reflexão sobre um tema importante e atual: o Toural de hoje.

O TOURAL DE HOJE

O que foi feito, no Toural, pela GCEC 2012, representou, para mim (tenho-o escrito várias vezes), um grave prejuízo para Guimarães.

Mas isso não significa que não veja no ‘novo’ Toural uma obra prima de realização, um trabalho de filigrana arquitetónica, uma obra salutarmente bizantina, realizada com intuitos de perfeição. É um tema que não desenvolvo, aqui, por falta de espaço, mas aponto-o como merecedor da maior atenção, por parte dos investigadores do património local, suscetível de acrescentar conhecimento ao que já existe. Esse conhecimento exige-se correto e fundamentado – e não de mera reposição do que já se sabe, quando não de reescrita, apropriação, e até plágio, do trabalho de outros, como se tem tornado (desoladoramente!) usual verificar, com muita da dita ‘investigação cultural’ vimaranense, de hoje. O novo Toural é a praça mais ‘racional’ e ‘conscientemente trabalhada’, de sempre, em Guimarães. Resultou, realmente, de um equilíbrio de conjugações, que ali se desenvolveram, meticulosamente organizadas, em formas, dimensões, perspetivas, níveis, técnicas, materiais, efeitos, cores, sonoridades, luzes, relevos, elementos estruturais e estético-ornamentais, simbologias, semelhanças, influências, narrativas, alusões vegetativas e zoomórficas, reminiscências do antigo para o moderno, ‘arquétipos’ da etno-história de GuiToural antigo. Foto de Paulo Pacheco marães… Parecerá exagero afirmar que tenha sido tudo isto, mas investigue-se, com rigor e seriedade, e verificarse-á que assim é. Os artistas e os técnicos envolvidos esmeraram-se e erigiram, ali, um meandro único na cidade/concelho

– possivelmente, no país, e não sei se muito concretizado, pelo mundo fora. Houve dinheiro abundante, para o construir, embora (tem de ser dito) à custa do que não foi aplicado noutros espaços vimaranenses… que também mereciam obra, e não a tiveram.

Contudo, enquanto praça (e não enquanto espaço/lugar, que veio de ser ‘terreiro’, ‘largo’, ‘toural’, ‘feira’, ‘lajedo’…), o Toural ‘novo’ é totalmente desconforme com o que foi, no passado de Guimarães. O Toural que se destruiu era uma edificação centenária que se foi formando, em evolução, progredindo e corrigindo, mas consolidando-se sempre, de cada posição para a seguinte, até chegar, em anos não muito distantes, à exuberância que se lhe conheceu, como algumas imagens de época bem documentam. A partir de certa altura, vai-se lá saber porquê, começou a faltar a conservação necessária, e a sentença de morte ficou traçada. Até uma ‘estrutura’, que se disse ‘para matar pombos’, ali apareceu… O velho Toural havia adquirido, com o tempo, um estatuto que não foi respeitado nem preservado. O que lá se colocou revelou-se totalmente descabido. Comparo o que se fez, em danos, nas devidas proporções, ao que foi feito na Igreja da Oliveira, nos meados do século XIX, em que se delapidou um património instalado, que, para lá do absurdo de se ansiar ter o que outros tinham, na subjetividade do ‘bom’ ou do ‘mau’, de quem o olhava, era “o dali”, “criado para ali”, identitário, nosso, numa dinâmica evolutiva que se foi desenvolvendo, embora com recuos e avanços, ao longo do tempo. Ficou claro aos vimaranenses mais atentos que a Toural antigo. Foto de Paulo Pacheco ideia do ‘novo’ Toural surgiu da vontade de se dar existência, em Guimarães, a uma daquelas praças rasas, nuas, ‘fac-totum’, nevadas para as cerimónias anuais do Pai Natal, existentes em algumas cidades europeias e mundiais, que Guimarães (naturalmente) não possuía. Criada, para Guimarães, a utopia (bem intencionada) da cidade com cem mil habitantes (Jornal de Notícias, 13.02.2013), gerou-se essa praça, e, para a implantar, destruiu-se a maior e mais vetusta praça vimaranense. E o mais curioso é que, por um lado, almejaram-se os cem mil habitantes, mas, por outro, anularam-se meios essenciais para lá chegar. Esta tem sido uma das maiores vicissitudes por que tem passado a cidade de Guimarães – ser construída

a pender, mais para dentro (na atração do centro, à imagem das suas derruídas muralhas), do que, comedida e pensadamente, para fora, para servir a população vimaranense, com todas as consequências conhecidas, advindas daí. Quando havia muralhas, desfizeram-se. Estando elas desfeitas, edifica-se, concentradamente, dentro da sua memória. Foi triste, para Guimarães, a destruição do seu velho Toural. A nova praça, que foi posta em seu lugar, poderia ter engrandecido, magnificamente, um outro espaço (prometia ser uma grande praça), construída em local aberto, rasgado, criado de raiz, possibilitando concretizações diversificadas, sem estrangulamentos, com acessos amplos e até… permitindo habitação mais acessível… e regionalmente mais competitiva… – deixando-se o Centro Histórico, e espaços circundantes, devidamente conservados… na sua paz… Mas veio usurpar o último lugar que deveria, um dos principais santuários simbólicos vimaranenses. Quem sabe se, com contributos como esse, o processo de recessão demográfica, que está a afetar Guimarães, não teria já sido invertido. Exige-se, aos apreciadores do ‘novo Toural’, que parem de avaliar o que lá se fez com os critérios do ‘gosto’, ou ‘não gosto’, ou de árvores que lá houve, ou não houve, ou grades que teve, ou não teve… porque esse tipo de argumentação denota falta de rigor, se não mesmo de seriedade. Toural de hoje: http://seguircaminho.blogs.sapo.pt/ No entendimento que faço, os autores do ‘novo’ Toural, e quem os apoia, não têm nenhuma razão para se sentirem orgulhosos da obra feita – mas não em si mesma, porque ela é, micrometricamente, inteligente e faraónica, mas pelo espaço que ocupou, pelos estragos físicos e culturais que provocou, pelas memórias que desvaneceu, pelo núcleo da identidade vimaranense que desfez, pelas raízes histórico-culturais que apagou. E isso, pelo menos para mim, é justificativo suficiente para que, no futuro, vimaranenses matriotas, decididos e bem in-formados, tomem a decisão de fazer reverter o “falso Toural”, que hoje é, de novo no ‘nosso’ Toural, o ‘autêntico’ Toural, o que de lá foi arrancado.

Embora, em democracia, o voto seja ‘secreto’, eu apoiarei, sempre, de braços no ar, quem se propuser trazer, a Guimarães, a sua velha e genuína Praça do Toural, de volta!

Da Arquitectura. Sua criação e sua reabilitação

Miguel Frazão Diretor do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente da CMG

Chamava a atenção o Professor Arquitecto Fernando Távora para a circunstância de Guimarães ter a apoiar a reabilitação do Centro Histórico, uma tradição de preservação do seu património e do seu legado histórico muito precoce, que remonta aos finais do século XIX, o que criou na sua população um sentimento de orgulho e de pertença que muito contribuiu para a aceitação e adesão à iniciativa que o Município estava então a ter neste particular pedaço do nosso território e que veio a ter o seu ponto alto com o seu reconhecimento pela UNESCO há vinte anos atrás. Guimarães teve também, desde muito cedo, o concurso de excelentes arquitectos que aqui deixaram a sua marca indelével e certamente que estes dois aspectos se interligam. Do primeiro, regista-se já nas últimas décadas de oitocentos uma preocupação pela preservação daqueles edifícios mais icónicos para Guimarães e para o País, nomeadamente os que, à luz dos conhecimentos da época, se entendiam ligados à fundação da nacionalidade, tão invocados por Alexandre Herculano. São célebres as reações à intenção de desmantelamento do Castelo e destaca-se, nessa altura, o primeiro restauro da Capela de S. Miguel liderado por Francisco Martins Sarmento, cuja influência no interesse pelo conhecimento e valorização das nossas origens é também inegável. Muitos destes edifícios mais notáveis são classificados ainda em tempo de monarquia, ou logo no primeiro ano da primeira República, mas é com o Estado Novo, quando Salazar elege Guimarães como um dos polos das “Comemorações dos Centenários - 1140, 1640, 1940”, que os restauros liderados pela Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais se vão suceder, primeiro no Monte Latito (Castelo, Capela de S. Miguel, Paço dos Duques de Bragança), apelidado Monte Latito, Foto de Paulo Pacheco

então de “Colina Sagrada”, e posteriormente no restante Centro Histórico (Igreja de Oliveira, Paços do Concelho, S. Domingos, S. Francisco) e até fora deste, como por exemplo a Igreja de Serzedelo, ou, já em tempo de Democracia e pouco antes da extinção desta Direcção Geral, o Convento de S. Marinha da Costa, para a sua função de Pousada. Convém referir que as obras de restauro e reabilitação de dois desses monumentos, os de realização mais complexa (Paço dos Duques e S. Marinha da Costa), são entregues a dois grandes e reconhecidos arquitectos que nesta área e no exercício da sua actividade liberal, deixarão um cunho muito forte na Cidade, Rogério de Azevedo e Fernando Távora. Guimarães beneficiou também, nomeadamente a partir dos finais do Século XIX, da presença em obras quase sempre relevantes, de arquitectos de renome, ainda que em tempos mais remotos também os haja e vem-nos logo à memória o nome de André Soares. A partir dos anos oitenta de há dois séculos atrás e de forma continuada até à sua morte em 1947, pontua Marques da Silva, cujo primeiro trabalho profissional, depois de se formar em Arquitectura pelas Escolas do Porto e de Paris, de onde trouxe o estilo “Beaux Arts” aqui mais conhecido por “Eclético”, será a Igreja de S. Torcato a que se seguem muitas outras, Sociedade Martins Sarmento, Câmara Municipal mandada destruir a meio da obra por Salazar, Igreja da Penha, Mercado Municipal entre outras, algumas prosseguidas pela sua filha Maria José e pelo seu genro Moreira da Silva, que será também o autor do Ante-Plano de Urbanização de Guimarães, de 1949. Será Guimarães, a seguir à sua terra natal, o Porto, onde foi muitos anos Director da Escola de Belas Artes, a cidade onde Marques da Silva mais obras deixou. Rogério de Azevedo, discípulo de Marques da Silva com quem estagiou, foi um dos pioneiros da arquitectura modernista em Portugal, de que se destaca o edifício de garagem de “O Comércio do Porto”. Foi, também, professor da Escola de Belas Artes do Porto e Director da Secção do Porto da Direcção Geral dos Edifícios e MonuSociedade Martins Sarmento, antigo Mercado em fundo, do Arq. Marques da mentos Nacionais (1936-1940), certamente a Silva. Foto Paulo Pacheco

razão pela qual lhe entregam a execução do estudo e a reconstrução do Paço dos Duques de Bragança, obra icónica que marcará toda a actividade de restauro em Portugal até aos anos setenta do século passado. Ainda hoje polémica, é obra na verdade extraordinária vista à luz da sua época, não só pela sua dimensão, mas também pela inovação que apresenta em muitos aspectos ainda hoje seguidos, de que lembro o rigor com que procurou documentar-se, inclusive com visitas a palácios franceses da mesma época, o absoluto respeito pelo existente e pelas marcas existentes, a inovadora distinção entre o novo e o existente, nítido nas pedras, o que só pode ser intencional. Faço notar aqui que Rogério de Azevedo, por desacordo com os arquitectos da Direcção Geral, abandona a obra antes do seu final, não se lhe podendo atribuir alguns dos erros que hoje

Casa da Rua Nova n.º15 - Desenhos

mais notórios nos parecem no restauro. De Rogério de Azevedo são ainda algumas construções particulares existentes no Concelho, bem como as escolas do chamado “Plano dos Centenários”, que pontuam aqui e em todo o Norte do País.

De Fernando Távora, também ele Professor de Arquitectura na Escola de Belas Artes do Porto e da sucessora Faculdade de Arquitectura, à frente das quais esteve, pela sua ligação familiar a essa terra e pelos muitos contributos que aí deixou, difícil se torna referir todos os aspectos da sua actividade, mas também não caberá aqui fazê-lo. Passando as suas férias na juventude em Guimarães, na Casa do Costeado, agora adquirida pelo Município para Escola Superior de Hotelaria, cedo se interessa por esta Cidade, sendo conhecido o desenho que fez então da Casa da Rua Nova (que haveria de ser graças a si Prémio Europa Nostra). Também, já como arquitecto, apresenta muitos exemplos de casas rurais vimaranenses, quando lidera a equipa que, no Minho, faz o inquérito à Arquitectura Popular Portuguesa. Távora deixará algumas obras relevantes em Guimarães, nomeadamente a reabilitação da sua Casa da Covilhã, em Fermentões e a reabilitação e restauro do Convento da Costa para Pousada, depois de ter sido residência da família Leite de Castro, constituindo também elas uma referência e objecto de estudo nesta área. À segunda será atribuído o Prémio Nacional de Arquitectura, mas nem isso a livrou, infelizmente, de ser bastante destratada. Deixou ainda outras obras relevantes como o belíssimo edifício da Assembleia de Guimarães, a sede da Polícia de Segurança Pública, ou a Faculdade de Arquitectura no Campos de Azurém, esta em parceria com o seu filho, também Arquitecto, José Bernardo. Mas é em colaboração com o Município que a sua presença e influência mais se fez notar, seja na execução do Plano Geral de Urbanização, seja na reabilitação da chamada Casa da Rua Nova (do Muro), que veio a ser sede do Gabinete do Centro Histórico/ Gabinete Técnico Local (GTL) e prémio Europa Nostra. Esta reabilitação há-de ser o motor de arranque e inspiração de toda a reabilitação do Centro Histórico, que Fernando Távora orientou e tutelou, sendo também o autor do desenho urbano das suas quatro praças principais –Município (Cónego José Maria Gomes), S. Tiago, Misericórdia e Feira do Pão (Condessa do Juncal), sendo que a do Largo da Oliveira fora já executada pela DGEDM aquando do restauro da Igreja. Citei apenas e de forma muito resumida três Arquitectos maiores e os seus contributos para Guimarães, mas poderia mencionar muitos outros, como por exemplo o Arq. Arménio Losa no campo do urbanismo, o Engenheiro/Arquitecto Júlio de Brito, autor do antigo Teatro Jordão, ou o Arquitecto Manuel d´Ávila, autor do Cinema S. Mamede e dos edifícios que fazem esquina entre a Avenida de Conde de Margaride com a de S. Gonçalo e com a Rua João XXI, que ao longo dos tempos foram criando obras, ou seja, foram criando

património, algumas destas podendo mesmo já ser consideradas património vimaranense a preservar. Faço, assim, votos para que estas tradições, a de criar e a de preservar património, que parecem nos últimos tempos esmorecer, se perpetuem em Guimarães pelos tempos a vir, à luz (não à sombra) da merecida classificação pela UNESCO, que agora se pretende, e bem, alargar para a zona de Couros. Mais uma vez, recorrendo a Fernando Távora, lembro que Guimarães, pela sua topografia,” é uma cidade que tem o privilégio de se ver a si própria” e é uma cidade que dá orgulho ver e viver, acrescento, mas que também por isso mesmo mais responsabiliza quem a vai construindo, todos nós.

2002: o início da Guimarães Turística

Raul Rocha

Na minha memória de infância (1955 – 1970), em Guimarães, não havia qualquer hotel. Era até essa uma das aspirações mais associadas às necessidades do progresso da terra. Numa comunidade onde os investimentos eram quase todos dirigidos para a têxtil, nomeadamente por aqueles que tinham constituído as suas primeiras poupanças a trabalhar nos teares e no fio, só alguns outros investiam na habitação arrendada, transformando património rural herdado em construção urbana. A necessidade da construção de um hotel era apelo e notícia do jornal da terra, de tempos a tempos, quando era ainda a imprensa escrita o divulgador da novidade, hoje escrita momento a momento nas redes sociais. Normalmente, a notícia anunciava um consórcio de investidores. Havia reuniões com jantares pela noite fora, faziam-se contas, distribuíam-se percentagens de participação, mas tudo morria. Os investidores de Guimarães eram “rivais” uns dos outros e dificilmente construíram projetos coletivos. Nos inícios dos anos 60 do século XX, lá está a minha infância, o Secretário de Estado do Turismo, César Moreira Baptista, visitou Guimarães, prendendo-se na Colina Sagrada, nas ruínas do Mosteiro da Costa, ocorrera um incêndio na década anterior, e particularmente no Palácio Vila Flor, a opção escolhida para instalar o tão sonhado hotel. Foi criada uma comissão de potenciais investidores: Francisco Pereira Mendes, Joaquim Sousa Oliveira, Fernando Jordão, Antero Henriques Silva, José Rodrigues Guimarães, Alberto Costa Guimarães, António Pinheiro, de Vizela, Hélder Rocha (que discordava de Vila Flor pela escassez de quartos), Manuel Paulino Ferreira Leite. Claro que não avançou. Os industriais vimaranenses sentiam a falta do hotel que penalizava os seus clientes que vinham comprar as suas coleções e não tinham alternativa de alojamento. Era o turismo de “negócios” que reclamava a carência, ainda estava muito longe o turismo cultural. As previsões para as taxas de ocupação valorizavam a semana e vazios aos fins de semana.

A “joia da coroa” da cidade turística, décadas mais tarde, o coração do hoje “centro histórico” ou “zona classificada”, era um lugar não frequentável. Pelo menos pelos escassos turistas de negócios, ou pelos adeptos do futebol que vinham de véspera assistir aos jogos do Vitória quando recebia o Benfica, o Sporting, a

Académica. Ou mesmo pelas poucas personalidades de Lisboa que vinham reunir com o poder político.

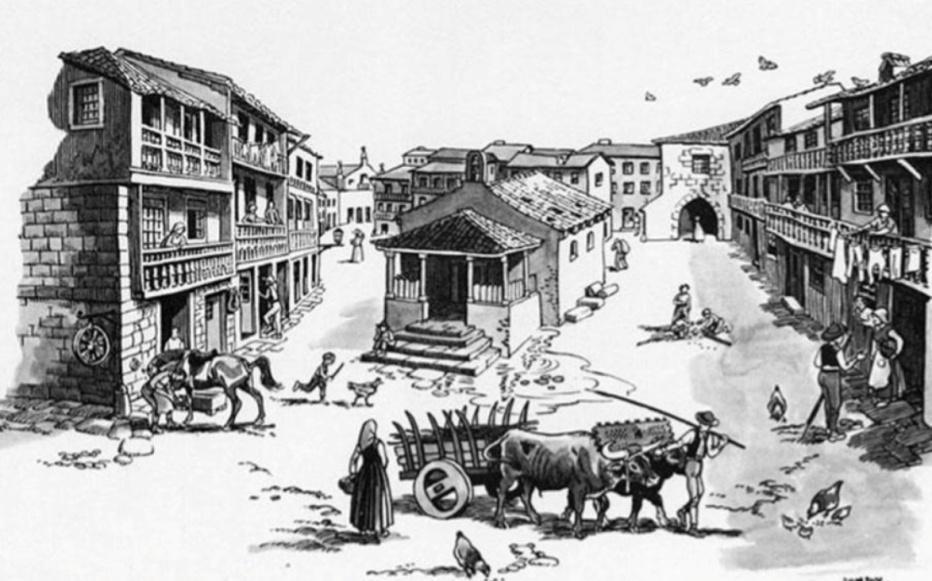

O largo da Oliveira, a Praça de S. Tiago, eram terra da “gandulagem” da época, dos paroquianos da Oliveira nas iniciativas de caridade promovidas pelo Pároco Araújo Costa. A melhor descrição desse mundo está no livro “As canjas de Aninhas Miranda”, de autoria de Fernando Fernandes, alfaiate na Rua da Rainha. Vale a pena transcrever:

“As casas do canto norte do largo, as da Rua de Santa Maria e parte da Praça de S. Tiago eram habitadas por autênticas colmeias humanas que viviam em situação de grande carência. Só não era um “ghetto” porque a classe média vivendo paredes meias com essa pobreza, proporcionava certa humanização nas relações de vizinhança. Diariamente, os cantos do largo, particularmente nas arcadas do então Arquivo Municipal, eram ocupados pela “gandulagem” que sentada ou estendida no chão, se aquecia ao sol. O espetáculo não era nada edificante, mas como era habitual, não merecia reparos. Quando alguém precisava de um homem para qualquer transporte de carga, tornava-se difícil a escolha, porque todos disputavam o serviço. Periodicamente, o largo era atravessado pelos padres das freguesias. Eram muitos, trajavam batina preta apertada no pescoço, deixando ver o colarinho branco engomado, em forma de goleira e na cabeça um corte de cabelo que, em forma de rodela, os marcava. A gandulagem comentava: hoje é dia de reunião do gado marcado!...

Outra parte do largo era da juventude. O rapazio jogava à bola – feita com uma meia cheia de trapos – sem respeito pelos transeuntes que, muitas vezes, apanhavam uma bolada na cara. O jogo da “macaca” fazia-se debaixo da alpendrada, cujas pedras tinham a marcação natural para o jogo. Também havia um buraquinho, bem redondinho, que os rapazes aproveitavam para jogar o “reino”. Quando o rapazio, filho da pobreza, vislumbrava um raro turista logo o cercava e perseguia à espera de uma moeda, que este acabava por dar para se livrar da praga”.

A mudança

Esta caraterização do hoje “centro histórico” de Guimarães, durante a quase totalidade do século XX, começou a modificar-se no início dos anos 1970, ainda no anterior regime político, pela sensibilidade de Duarte Amaral, deputado, e Bernardino Abreu, presidente da Câmara. A primeira remodelação do pavimento do largo em lajeado de pedra e a sua pedonalização tem essa data. Mas é notoriamente com a contratação de Fernando Távora, professor dos mais prestigiados da Faculdade de Arquitetura da Escola de Belas Artes do Porto e proprietário da Casa da Covilhã na freguesia de Fermentões, a quem foi atribuída a elaboração do Plano Geral da Urbanização (PGU) da cidade pelo primeiro presidente da câmara eleito Edmundo Marques de Campos, plano esse que nunca foi aprovado, que o “centro histórico” passa para outro patamar das preocupações da cidade e começa a ser visto com potencialidades de valorização para uma futura Guimarães turística.

Ainda hoje tenho dificuldades em compreender a “cegueira” das elites vimaranenses até aos anos 1970

do século passado. Recordo que, por essa época, terminada a minha infância, jovem adolescente, estudante do liceu, visitei com os meus pais, pela primeira vez, Santiago de Compostela. Fiquei deslumbrado com o que podia ser o nosso “centro histórico” que conhecia degradado, pobre, na comparação que imediatamente estabeleci com as ruas já turísticas de Compostela, muito semelhantes, reabilitadas… Os anos 1980 marcam a criação do Gabinete Técnico Local (GTL), a sua instalação na Rua Egas Moniz (“Rua Nova”), numa casa reabilitada como padrão a seguir, a nomeação de Alexandra Gesta para a sua direção, ela que tinha entrado para a equipa técnica municipal por sugestão de Fernando Távora, de quem terá sido aluna, e iniciou-se a requalificação. A prioridade foi requalificar os espaços públicos como indutor da reabilitação do edificado privado que veriam nela uma oportunidade de negócio. Mas limitado porque, desde o início, a Câmara estabeleceu regras muito apertadas das intervenções. Foi a época em que se defendia a “alma” das casas para se exigir a manutenção de materiais e das estruturas construtivas, defendendo-se que a autenticidade e a identidade histórica do construído teriam de ser os valores inatacáveis da reabilitação para ela ser exemplo em Portugal, na Europa, no Mundo, e poder um dia, que se considerava longínquo, mas que apareceu logo no horizonte, vir a ser classificado como Património da Humanidade. Entre esse sonho, esse objetivo e a distinção aprovada em Helsínquia, a 13 de dezembro de 2001, vão demorar cerca de quinze anos. Houve momentos em que tudo parecia paralisado, a classificação algo de utópico. Recordo que, no final dos anos 1990, dois anos antes da classificação, ainda o gótico de Santarém parecia ser a escolha portuguesa da UNESCO. Não foi e a candidatura de Santarém desapareceu até hoje…

A execução da reabilitação dos espaços públicos da hoje “zona classificada” foi a primeira prioridade política de António Magalhães quando iniciou a sua presidência em 1990. Particularmente, no seu segundo mandato, de 1993 a 1997. Ao mesmo tempo, os proprietários privados começaram a ver a grande oportunidade. A Câmara exigia a manutenção da população residente e, numa primeira fase, muitos avançaram com a reabilitação instalando um negócio no rés-do-chão e mantendo residência nos andares superiores.

Não demorou muito que as empresas de urbanização, a Sociedade “Santiago” foi a primeira, começassem a adquirir grande parte dos prédios, a negociar com os arrendatários saídas das habitações e avançassem com projetos mais arrojados num diálogo com a população e o município, sempre intenso, muito negociado, caso a caso, cedência e não cedência. O resultado foi o centro histórico que temos hoje e que veio mudar totalmente o perfil económico, urbano, e fundamentalmente cultural da cidade. Económico porque o turismo, após 13 de dezembro de 2001, dia da aprovação pela UNESCO da classificação, se tornou um dos eixos mais significativos da economia local, com uma crescente afluência a partir

de 2002, que teve o seu apogeu em 2012 com o evento Guimarães Capital Europeia da Cultura e que continuou até à pandemia que nos atingiu em março de 2020. Urbano porque o centro de convívio da cidade residente passou a ser o largo da Oliveira em detrimento do largo do Toural, centro da cidade durante décadas para não escrever séculos. Guimarães passou a ter a “movida” espanhola, as esplanadas, algo completamente inexistente até aos anos 1980, passaram a ser a imagem da cidade turística, a foto identificadora que corre mundo. Cultural porque o cenário proporcionou a promoção da cultura, de eventos, da criação inovadora que conjugasse com o edificado de séculos. O desenvolvimento das indústrias culturais de 2002 a 2020, o número de empregos criados, a sensibilização de novos públicos e vários outros indicadores que são visíveis, por exemplo, nas candidaturas aos apoios culturais do município, é algo de novo, mas que veio para ficar. Em 2002, iniciou-se uma nova Guimarães. As ruas da cidade passaram a ouvir várias línguas. O turismo, a cultura, a multiplicidade étnica ocuparam a cidade. Em 2020 a pandemia fez desaparecer a cidade turística. Um enorme abalo económico. Mas os investidores resistiram. Acreditaram que o desaparecimento seria passageiro. Poucos empreendimentos desapareceram. Novos ainda abriram. Todos ficamos à espera do regresso pós pandemia da Guimarães turística que, tendo vinte anos, já integra o nosso quotidiano como sempre tivesse sido assim. Não foi, tentei recordá-lo, mas voltará a ser consolidada para as atuais e futuras gerações de vimaranenses.

Centro Histórico Património Mundial e o turismo em Guimarães

Sofia Ferreira Vereadora da Câmara Municipal de Guimarães (Turismo, Ambiente, Serviços Urbanos e Proteção Civil)

Guimarães sempre foi um destino turístico e o património cultural o seu principal ativo. Guardiã de um capital histórico e simbólico de enorme relevância para a Portugalidade, Guimarães representa, desde sempre, para os portugueses e para a nossa diáspora, uma ligação essencial às nossas origens e à nossa afirmação e independência como país soberano. Desde a mais tenra idade, nos passeios escolares, até ao regresso em visita ao país dos que o deixaram para demandar outras oportunidades de vida e trabalho, são inúmeros os portugueses que vieram conhecer Guimarães e os testemunhos graníticos que falam de Afonso Henriques e dos seus fiéis seguidores que, a partir daqui, fundaram um país, à época improvável, mas que é hoje uma das mais antigas nações europeias. Até há vinte anos atrás, o Centro Histórico era um segredo de que só os Vimaranenses conheciam o verdadeiro potencial. A sua reabilitação possibilitou um reencontro com a memória da urbe medieval e a possibilidade de construção de novas vivências e de novas memórias. Mas foi a sua inclusão na Lista do Património Mundial da UNESCO que deu ao Centro Histórico de Guimarães a notoriedade e o reconhecimento que, até aí, lhe eram quase exclusivamente dedicados pelos Vimaranenses. Para além de ter alargado substancialmente os motivos de interesse junto dos nacionais, a classificação da UNESCO suscitou uma visibilidade internacional até então incipiente e fez de Guimarães um dos principais polos turísticos patrimoniais portugueses. As estatísticas aí estão para o atestar: a partir do seu reconhecimento pela UNESCO, a frequência turística de Guimarães conheceu um aumento exponencial, mais tarde reforçada por outro evento com uma fortíssima carga de atratividade turística - Guimarães Capital Europeia da Cultura 2012. A diferença é que já não eram só os monumentos do Monte Latito que justificavam uma visita a Guimarães: todo o Centro Histórico passou a despertar interesse e a corresponder a esse interesse com uma oferta de serviços e de cultura geradores de convívio e permanência. A partir daí, muitos outros indicadores nos podem dar a medida do impacto da classificação na

economia local, começando, desde logo, pela multiplicação de unidades de alojamento e de restauração necessários para satisfazer uma procura que, até ao advento da pandemia de COVID-19, não parara de crescer.

Mas este é apenas um parêntesis. Guimarães continua a preparar-se para a retoma dos mercados e fluxos turísticos com uma estratégia de marca de que destaco dois objetivos essenciais: o reforço do papel dos Vimaranenses como promotores do destino e como anfitriões de excelência e a diversificação da oferta, através da valorização dos recursos naturais e patrimoniais existentes em todo o nosso território.

Crónica Guimarães - um som junto ao coração

Teresa Macedo

Quando alguém me pergunta “De onde és” e eu digo “Sou de Guimarães”, não preciso de indicar as rotas da terra a que pertenço, pois creio que não há ninguém que não tenha ouvido falar desta cidade antiga e saber marcá-la no mapa de Portugal, exceto, recentemente, o dono de um restaurante em Santiago de Compostela que, numa conversa, colocou Guimarães perto de Lisboa, o que me inquietou um pouco, mas logo reparei esse erro, pensando que se nunca tivesse estado em Ponferrada era capaz de a marcar junto a Madrid e também esquecer algumas centenas de quilómetros que separam estas cidades. Houve um tempo em que, para mim, ser de Guimarães também era duro de dizer, pois sabia a cerca de sessenta minutos a pé, atravessando campos e a subida da calçada do ferreiro, junto à da Madre de Deus, ao sol ou à chuva e com uns sapatos desconfortáveis nos pés, para poupar umas moedas na camioneta e, assim, poder ir ao cinema Jordão ou São Mamede ver um filme indiano. Era uma choradeira coletiva provocada por aquelas cenas de miséria, amores enviesados, onde eu também me deixava arrastar pelas melancolias e dramas e permitia que umas lágrimas falassem por todas as coisas que me faziam sofrer como era ter de regressar, de novo, a passo largo, porque não vivia propriamente na cidade de Guimarães. Dizer isto é muito grave ou assim pode ser julgado, se souberem que nasci a poucos quilómetros do casco velho, há vinte anos elevado pela Unesco à condição de Património Cultural da Humanidade, onde realizei os meus estudos até concluir o curso que me permitiu ganhar uma profissão, que me levou a uma terra onde o silêncio era de chumbo e as flores das bordas dos caminhos fechavam quando o sol abria ou a minha mão lhes cortava as hastes para fazer um ramo, que serviria para alegrar a minha casinha perto do Rio Nabão. O que eram pétalas azul cobalto, as minhas favoritas, fechavam-se numa recusa a serem outra coisa que não as flores selvagens que nasciam, cresciam e embelezavam as beiras das estradas pouco concorridas, onde o moleiro por vezes me esperava para dizer um bom dia enfarinhado e apontar Guimarães como um lugar onde só tinha ido na página rasgada do livro do irmão, que nunca conseguiu aprender a ler. Ele próprio chegou a confessar-me que foi para França ao concluir que uma pessoa não se pode intimidar quando são levantados muros nas letras indecifráveis dos livros da escola. O mais estranho é que este homem cismava que eu era parecida com um emigrante que foi seu vizinho

em França, que dizia que o Castelo de Guimarães era mesmo à porta de sua casa e que, ali, nasceu Portugal. Então o moleiro dava mais um passo na minha direção, olhava-me à procura de qualquer sinal que lhe garantisse que o seu palpite não estava errado, perante a suspensão de todos os músculos do meu corpo, que ficavam à espera que eu lhe respondesse que esse homem podia ser o meu pai, a quem eu tinha desolado ao ter seguido por caminhos que ele nunca quis que fossem outros que o correr do ponto da máquina Singer, que me ofereceu quando fiz 15 anos! Até aí eu nunca reparara que ser de Guimarães estava codificado na sonoridade da voz. Não digo ser do Norte, mas ser de Guimarães! Quando abria a boca para cumprimentar quem passava, era como se me desnudasse nas duas comuns palavras de cortesia. Bom dia foi aquele da viagem de camioneta a Guimarães, o da escola, para ver a estátua de Dom Afonso Henriques com cara de quem diz “quem manda aqui sou eu!”, no Monte Latito, a espada apontada para cima, vigilante, e o sonho de chegar a um lugar com muitos ecos, a soma de muitas querelas políticas, de muita resistência, a Batalha de São Mamede, esgrimida ali mesmo em frente à igreja de São Dâmaso, apontaria alguém, com algum erro de localização, mas fazia parte do cenário não saber tudo. Já era uma sorte poder ir a um passeio fora das quatro paredes da sala de aula, quanto mais chegar a Aldão nesse dia, nem disso se ouviria falar, apenas da luta contra as tropas do Conde galego Fernão Peres de Trava, bem simulada, com os braços a brandir as espadas, que se imaginavam sempre ensanguentadas de vitória, o enorme brado de vencer os poderosos e nós tão pequenos, enfim… - Você é de Guimarães! – dizia o moleiro que deixei atrás e, enquanto virava costas para entrar na casa junto à estrada, pensava na distante memória que se fixou nos seus ouvidos, o sotaque de vogais bem abertas como as medidas em pedra onde se recebia a contribuição devida de cereais dos campos das redondezas, exposta, outrora, na capela de São Miguel. Acreditava-se na lenda que narra que, ali, exatamente naquela pia, foi batizado o primeiro Rei, pequeno como um qualquer, a chorar alto quando a água lhe molhou a cabeça e esse lado humano de um bravo guerreiro aproximava-o de mim, no ato de imaginar. Várias vezes, tenho dado comigo a pensar que a oralidade, o sotaque é a caixinha de música que nos empresta um lugar de pertença, um berço. Ser de Guimarães é umbilical, está exposto como a expressão “Aqui Nasceu Portugal”, cravada na muralha, mas tem algo de embalo e de ternura que nem o calão que tudo diz em modo “sem ofensa!”, obscurece. É um linguajar com dicionário próprio como tornar sócio do Vitória Sport Club os filhos, logo que nascem, oferecendo-lhes um cachecol com as insígnias da equipa para livrar de todas as derrotas e, se as houver, remediá-las com um bom farnel partilhado com os amigos e o apoio incondicional nos momentos de aperto. Estas coisas têm de ser ditas, são medalhas de caráter e de prestimosa identidade, tais como a Capital Europeia da Cultura (2012), a Capital Europeia do Desporto (2013)

e o Património da Humanidade da Unesco (2001). Não sei explicar, com a paciência com que esclareço outros assuntos, as razões que me levam a concluir que é pelas pequeninas coisas sonoras que o meu sentido de pertença à Cidade (e agora escrevi com maiúscula) se desenvolveu e, ainda hoje, consegue atingir-me do lado esquerdo do peito com um bater mais rápido do coração, uma correnteza de água que se poisa nos olhos ao dizer “O tempo de Natal está a chegar”, só porque o som dos bombos das Nicolinas se solta e salta até ao vale onde resido e aquele murmúrio festivo faz dessa noite um momento especial, ainda que eu não saia do meu sofá. São as sonoridades e os cheiros a castanhas assadas, as barracas de doçaria variada, os chapéus escuros dos camponeses, as camionetas a abarrotar de gente, dar um euro para pegar nos “olhinhos” de prata, no dia de Santa Luzia, e passá-los bem junto aos que Deus nos deu para que estes nos deixem vislumbrar tudo com clarividência… Vale a pena a espera, na fila, os encontrões para deixar mais qualquer coisinha a Santa Luzia, que se venera em cada dia 13 de dezembro. Quando as pernas da minha Mãe deixaram de suportar os apertos dessa Romaria, pedia-me para eu ir levar o seu tributo à sua Santinha preferida. Não valia a pena perder tempo a argumentar que as minhas crenças andavam um pouco arredadas desses lugares de incenso, porque a nota de cinco euros saía da concha da sua mão, dobradinha em quatro, esperando que não me esquecesse de pedir uma estampa para colocar sobre a mesinha de cabeceira. Foi num desses anos que, apesar da tormenta que se abatia das nuvens, fui cumprir a vontade da minha Mãe e, depois, decidi deambular e passar pelas Praças de Santiago e da Oliveira, iluminadas como o meu espanto com velas pequenas a delimitar os passeios. As luzes seguiam pela Senhora da Guia, subiam junto à Muralha e, com a cabeça pousada num espaço feérico onde eu andava sozinha, no meio da chuva, vi um grande coração estilizado, vermelho, em frente ao antigo Paço do Concelho e percebi que a Cidade tinha uma Alma própria, mais que gente, mais que História, que fazia sentir-me amada por entre as suas ruas. Era um som rasgado pela chuva, que me trazia um cheiro a terra, a chão conhecido onde os meus antepassados devem ter deixado as vozes de um embalo que, ainda hoje, me sossega.

Guimarães, Património Mundial da Humanidade

Teresa Portal

Portuense de gema, amante confessa da História Nacional e Mundial, viajei para o berço da nacionalidade por um acaso ao preencher uma daquelas folhinhas azuis de 33 linhas (já então se abolira o papel selado) para lecionar no então Liceu de Guimarães (hoje Escola Secundária Martins Sarmento), que mantém na sua fachada o nome de liceu. O que eu não sabia (e apurei fruto de investigação) é que, ao contrário do que diz o meu registo biográfico que menciona ter lecionado no Liceu de Guimarães, vim lecionar para o Liceu Central Martins Sarmento, já que o Liceu Nacional de Guimarães apenas ministrava o currículo até ao 5º. ano do liceu (hoje 9º. ano) e, em 1917, sob proposta de um professor do liceu, o então deputado cónego José Maria Gomes, a Assembleia Nacional transformou o liceu em Central, começando a lecionar o Curso Complementar (6º e 7º anos), hoje Ensino Secundário (10º e 11º anos, já que o 12º ano surgiu bastante mais tarde) e cujas despesas caíam no orçamento municipal, tendo sido muito importante para o efeito a intervenção da Sociedade Martins Sarmento. Quando acabaram as escolas industriais e comerciais e se instituiu o Ensino Secundário único, caiu o nome de liceu central e colocou-se Escola Secundária. Atrevo-me a dizer que a maior parte das pessoas desconhecia e desconhece este facto. Martins Sarmento, um grande arqueólogo e escritor do século XIX, explorou a Citânia de Briteiros e Sabroso (só me interessa esta escavação arqueológica), pois parte do espólio está no Museu da Cidade, sede da Sociedade Martins Sarmento. O Liceu foi uma escola para mim. Nunca tinha lecionado, estava a concluir a Licenciatura em Filologia Germânica na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, no 5º ano, e tive um horário que, se fosse hoje, qualquer professor recusaria por o considerar todo esburacado. Acrescente-se ao horário 6 horas de camioneta por dia (Porto – Guimarães - Porto). É que, antigamente, os professores viajavam de camioneta e de comboio. Posso mencionar, por mera curiosidade, que dava aulas de Alemão de manhã (quase sempre às 8:.30 h) e, de tarde, Inglês (apanhei o 8º ano que tinha Inglês nível 4, única turma do liceu e de Guimarães sem programa a nível nacional, sem manual e sem ajuda, já que as outras turmas tinham todas Francês 4) e duas turmas de Português do 8º ano também. Uma verdadeira escola com muitas coisas boas e outras más, que não vêm ao caso. Consideremos que houve duas coisas que me chocaram na altura: os alunos do 8º ano