2 minute read

La petite histoire de l’École secondaire catholique Garneau

Nous présentons mensuellement des chroniques écrites par la SFOPHO (sfopho.com) afin de faire connaître le patrimoine et l’histoire d’Orléans

Suzanne Benoit

Advertisement

Auteure principale (1re partie)

Quand l’idée de construire une première école secondaire de langue française a été acceptée en 1970, Orléans était un petit village qui voyait grand.

Les familles francophones quittaient Ottawa ou Vanier pour s’y installer. Elles voulaient une école de qualité supérieure dans leur communauté pour leurs enfants.

L’emplacement de l’école est stratégique. D’abord, elle est située au 6588, rue Carrière nommée en l’honneur de Laurier Carrière qui a voué sa vie à l’éducation, notamment au développement d’un système d’éducation francophone homogène.

Ensuite, elle est encadrée à gauche par le Centre culturel du Mouvement d’implication francophone d’Orléans (MIFO) (1979) et l’École intermédiaire catholique Léo-D.Côté (1969), maintenant l’École élémentaire catholique Saint-Joseph d’Orléans (2003),

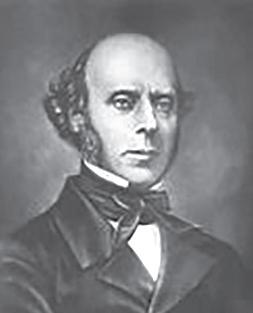

Pourquoi le nom Garneau? L’école est nommée ainsi en l’honneur de FrançoisXavier Garneau (1809-1866), historien, homme politique et poète du XIXe siècle, devenu célèbre par sa réponse au Rapport Durham (1839) qui affirme que les « Canadiens français sont un peuple sans histoire ni littérature ».

Garneau démontre le contraire dans son Histoire du Canada depuis sa découverte jusqu’à nos jours qu’il rédige de 1845 à 1852. En 1856, il publie un livre à l’usage des écoles intitulé Abrégé de l’histoire du Canada. Résultat : Ses écrits contribuent à façonner l’identité collective canadiennefrançaise.

L’histoire de l’école Garneau en est une de succès pour la communauté. En 1968, le gouvernement provincial réorganise la gestion des écoles en créant de grands conseils scolaires.

Dans notre région, ça veut dire deux conseils scolaires : un pour Ottawa et un autre pour le canton de Carleton, le Carleton Board of Education. La province permet, du même coup, la création d’écoles secondaires publiques de langue française et d’un petit conseils scolaires publics anglophones : le Comité consultatif de langue française (CCLF).

Le CCLF, composé de quatre membres élus par la communauté et trois conseillers scolaires, recommande à son Conseil d’embaucher un planificateur professionnel pour juger du bienfondé d’une école secondaire francophone. Ce dernier démontre que le nombre d’écoles élémentaires sur le territoire justifie amplement cette recommandation.

En 1970, les rouages s’engagent. On met sur pied un comité provisoire qui entend faire de l’école un centre communautaire ouvert à toute la population. On effectue un sondage auprès des élèves pour connaître leurs souhaits quant à la configuration de leur école. On embauche la firme d’architecte Schoeler, Heaton, Harvor et Menendez d’Ottawa pour créer les plans, et la compagnie Daoust Construction pour la bâtir.

Les plans d’architecture font couler de l’encre. Construite au coût de 3,5 millions, l’école a la forme d’un trapèze. Ses murs de béton, recouverts d’aluminium, descendent labyrinthiques et de plafonds bas, au centre de l’école se trouve une rue intérieure, haute de deux étages qui traverse le bâtiment. C’est un concept audacieux.

On prévoit d’abord construire l’école sur la rue NotreDame, pour qu’elle soit le plus près possible du centre du village. L’étude géotechnique révèle que la solidité des sols n’est pas suffisante pour soutenir cette immense structure. Il y a danger d’éboulement vers le bas de la côte au nord de la rue Notre-Dame. L’école est donc construite une rue plus loin, sur la rue Carrière, ce qui explique que la face de l’école, qui normalement aurait dû être située sur la rue Carrière, fait face au