14 minute read

Enfermedades mentales en el mundo cinematográfico

Con su aparición en 1895, el cine se ha convertido en uno de los principales medios de entretenimiento para las personas a lo largo de los años, al permitirles sumergirse en historias diferentes y conocer a una infinidad de personajes. Hasta la fecha se han producido una gran cantidad de cintas cinematográficas ambientadas en manicomios, y en las que se tratan algunas de las enfermedades mentales más conocidas por el público. De esta forma, el cine ha tomado esta temática como uno de los escenarios preferidos, asociándolo, por lo general, con tramas negativas.

Advertisement

Los medios de comunicación son agentes que se encargan de la divulgación de información hacia el público. Sin embargo, es importante resaltar que esta información puede presentarse desde un único punto de vista, creando estereotipos y prejuicios al mostrar estos informes como la única realidad. Por su parte, el cine podría considerarse como un medio de comunicación masivo ya que, mediante la divulgación de imágenes y sonidos, incitan al espectador a reflexionar y discutir sobre el tema que se trata en la cinta en donde se expone una única perspectiva de la realidad (Pina, 2017). Ahora, teniendo en cuenta que el cine suele generar contenido que involucra enfermedades mentales y que estas se presentan de forma negativa, esto genera que las personas queden con este único modo de ver a las personas diagnosticadas con estas enfermedades y por ende llegan a discriminar y desconfiar de estas.

La industria cinematográfica ha utilizado la enfermedad mental como un recurso para generar tramas cargadas de tensión, representando los trastornos mentales como un elemento sencillo para explicar y justificar comportamientos antisociales. Esta práctica ha fomentado una visión distorsionada de las enfermedades mentales por parte de la sociedad, así como la creación de varios estereotipos debido a la facilidad que supone para la trama el asociar el concepto de maldad con locura. (Pina, 2017, p. 6)

En este capítulo expongo las películas más importantes que se han producido a lo largo de los años y que involucran tanto enfermedades mentales, como los centros psiquiátricos que conocimos en la historia de estos trastornos, y que se enunciaron en el capítulo anterior. Esto tiene como finalidad conocer cómo se construye el estigma desde el mundo cinematográfico y de igual forma enunciar cuáles son los estereotipos más comunes, así como entender de dónde nacen estos mismos.

A lo largo de la historia del cine, han surgido varias películas que mantienen a las enfermedades mentales y a los pacientes diagnosticados con estas mismas, como eje central de la trama. Estas películas no hacen parte de un único género cinematográfico por lo que la percepción de estas es variada, aunque en su gran mayoría asociada a situaciones negativas y pesimistas. Los personajes también pueden variar, llegando a representar enfermedades mentales más comunes y en ocasiones se personifica más de una enfermedad mental; su personalidad suele ser violenta y marcada por la locura, siendo estos unos de los estereotipos más representados en las cintas. Aunque no se puede negar que muchas de estas películas representan la realidad de los hospitales mentales y el trato que se daba a los enfermos en siglos pasados, hoy en día se siguen viendo estos mismos estereotipos a pesar de que la realidad que vivimos hoy en día es muy diferente a lo representado. El cine no ha reflejado la transformación que han tenido los trastornos mentales en los últimos años, propagando el estigma y prejuicios contra el que luchan diariamente las personas.

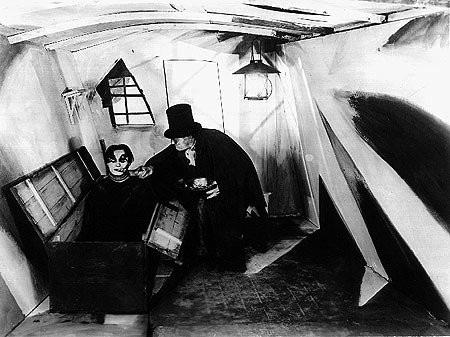

Dando una mirada hacia atrás, en 1920 surge la primera película ambientada en una institución mental, mejor conocida como manicomio. El gabinete del doctor Caligari dirigida por Robert Wiene, resulta ser una de las películas más influyentes en la historia del cine. En esta se relata como el director de la institución mental, un lugar que se presenta frío, oscuro y con una fachada que parece no tener salida, resulta ser el culpable de múltiples asesinatos que ocurren en pequeño pueblo. Lo que llama la atención de esta cinta es como la representación de los hospitales psiquiátricos como lugares terroríficos, se sigue presentando en la actualidad (Pina, 2017), a pesar de que estos sufrieron reformas importantes con el fin de dar un mejor trato a los pacientes. En palabras de la misma autora:

La locura adopta la forma que las distintas culturas y épocas le atribuyen. En este sentido, diversas películas centradas en trastornos mentales ofrecen una visión de los tratamientos inhumanos a los que fueron sometidos los pacientes mentales en el pasado. (Pina, 2017, p. 13)

El gabinete del doctor Caligari. (1920).

El gabinete del doctor Caligari. (1920).

Por otro lado están las representaciones que se atribuyen a los directores de estos hospitales psiquiátricos, donde son expuestos como personas despiadadas e incluso más locas que los mismos pacientes que se encuentran internados en sus instituciones (Vera, 2007). Además de esto, los directores representan la imagen del psiquiatra que no desea una pronta recuperación o un tratamiento que brinde resultados positivos a sus pacientes, sino que por el contrario, deseaba mantener a estos pacientes encerrados indefinidamente y disfrutaba del trato violento que se les daba. Esta situación ocurre en la película Bedlam dirigida por Mark Robson en 1946 que fue inspirada en el Hospital de Bedlam del que ya conocemos su historia y que, según Vera (2007) marcaría el inicio de una línea y representación cinematográfica que seguiría hasta el presente. No obstante, no todas las películas que involucran a estos directores de hospital los representan de esta forma. En la reconocida película La isla siniestra (Shutter Island, 2010) protagonizada por Leonardo Di Caprio, el director del hospital psiquiátrico, el Doctor John Cawley, interpretado por Ben Kingsley, toma el papel de psiquiatra que vela por la recuperación de sus pacientes sin recurrir a tratos inhumanos o violentos.

La isla siniestra. (2010).

Retrocediendo un poco al año 1948 con el estreno de Nido de víboras dirigida por Anatole Litvak, se da por primera vez la fuerte crítica social hacia los hospitales psiquiátricos de la época y el trato que se le da a los pacientes dentro, donde al parecer quien ingresa a estas instituciones no se recupera, ni mucho menos logra salir de allí. Esta crítica se da a través de la historia de Virginia Stuart Cunningham (Olivia de Havilland), una mujer que es internada en un hospital mental después de pasar por un episodio menor y, gracias a los fuertes tratamientos a los que es sometida, su situación se ve agravada y queda profundamente perturbada. Historias similares ocurren en las películas Corredor sin retorno (1963) y Shock treatment (1964) donde los protagonistas ingresan a instituciones psiquiátricas por razones diferentes a las de padecer alguna enfermedad mental y se ven obligados a vivir días duros que terminan por afectarlos psicológicamente.

Durante la década de los 50 y 60 se estrenarían películas que cargarían mucho más allá de una simple historia sobre enfermos mentales y los hospitales psiquiátricos; estas estarían cargadas también de un sentido y mensaje social que pedía por un tratamiento más humano en las instituciones. Estas películas surgen con el movimiento antipsiquiátrico, que recordemos fue un movimiento que cuestionó todas las teorías expuestas por la psiquiatría entre ellas los tratamientos utilizados, y por ende películas como La cabeza en la pared (1958), exigían la desaparición de los manicomios y una reforma al sistema que se manejó en la época.

Nido de víboras (1948).

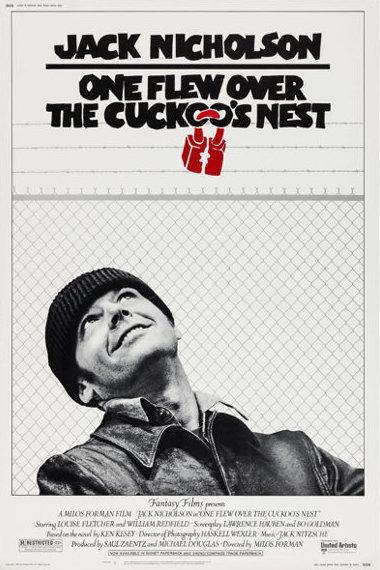

Después del auge del movimiento antipsiquiatría y su influencia en el cine, se estrena una película que puede ser considerada como la más influyente en la temática de enfermedades mentales. Alguien voló sobre el nido del cuco (1975) dirigida por Milos Forman, relata la historia de Randle Patrick McMurphy, interpretado por Jack Nicholson, un hombre que debido a los crímenes que cometió debe cumplir condena en la cárcel. Sin embargo, este finge una enfermedad mental para que sea trasladado a un centro psiquiátrico y evitar la prisión. La historia se basa entonces en la actitud rebelde y problemática del protagonista quien desafía todas las normas estipuladas en el hospital e incentiva a sus compañeros a oponerse a todo lo que se les imponga. Por esto, McMurphy es sometido a todo tipo de tratamientos violentos entre los que se incluyen la ingesta de fármacos cuya única función es adormecerlo y controlarlo (un nuevo estereotipo que se presenta en el cine, donde los medicamentos no son utilizados como tratamientos para tener bajo control los síntomas de los pacientes), sesiones de electrochoque y una lobotomía frontal. Todos estas torturas terminan por afectar el raciocinio de este hombre (Vera, 2007).

La influencia de este filme taquillero y galardonado con múltiples premios, se concentrará en cómo presentan el hospital psiquiátrico, socializando también algunos de los tratamientos descubiertos y utilizados en el Siglo XX.

En este filme la institución mental se convierte en un agente represivo de la sociedad que intenta poner freno a la creatividad de los espíritus libres. Se perpetúa el manido mito de que el manicomio es un lugar del que una vez que se entra no se sale y en el que no se busca curar a las personas sino controlarlas y alienarlas. El rol del psiquiatra malvado que comentábamos con anterioridad es, en este caso, especialmente explícito. (Vera, 2007, p. 67)

Pero eso no es todo, esta película influencia en la perspectiva de las personas al mostrar al protagonista como un héroe que desafía las torturas y el personal médico del lugar, dejando así a los pacientes como las grandes estrellas, mientras los psiquiatras son vistos como los villanos de la historia. Es decir, los médicos psiquiatras, quienes son al final los que apoyan a estos pacientes y velan por su bienestar mental, empiezan a ser despreciados, y su labor, subestimadas.

Alguien voló sobre el nido del cuco. (1975)

En las películas con temáticas de enfermos mentales, también se presenta un escenario recurrente para aquellos que no padecen ninguna enfermedad: el miedo y angustia por parte de las personas consideradas como cuerdas, por ser encerradas en una institución mental. Tal es el caso de la película 12 monos (1995) dirigida por Terry Gillian y protagonizada por Bruce Willis quien le da vida a James Cole, un hombre que debe volver al pasado (1990) para conseguir una muestra del mortal virus que azota a su país en el año 1935. Sin embargo, este no logra volver a su tiempo real y se le empieza a considerar como una persona lunática que debe ser encerrada en un hospital psiquiátrico. En la película se presentan otros estereotipos como las habitaciones desordenadas, los tratamientos violentos y humillantes, además del uso de drogas para controlar a los pacientes.

Uno de los recursos que con frecuencia ha utilizado el cine para reflejar la máxima expresión del horror es el de la persona sana que es internada en un manicomio en contra de su voluntad. Si a esto se le añade el mito tan extendido de que una vez dentro del manicomio es imposible salir, estamos ante la fórmula perfecta para crear un escenario de terror y desesperación. Lo que subyace a este marco narrativo es la idea de que los psiquiatras son profesionales incapaces de distinguir entre la locura y la cordura, e incluso que buscan la enfermedad donde no la hay para aumentar la prole de su institución. La ingente cantidad de películas que han utilizado esta situación para desarrollar sus tramas han hecho pensar al público que ser confundido con un loco y encerrado en un manicomio es algo posible, e incluso común, en la realidad psiquiátrica cotidiana. (Vera, 2007, p. 63)

12 monos (1995).

Aunque las cintas cinematográficas que involucran enfermedades mentales suelen pertenecer a géneros de terror, horror y suspenso, también existieron películas que pertenecieron a la comedia. Casos como Máxima ansiedad (1977) dirigida por Mel Brooks, o Torapia (2004) dirigida por el español Karra Elejalde, son algunas de las películas más conocidas dentro de este género cómico. Aunque uno esperaría que brindaran una trama diferente a las películas que ya se han analizado, estas cintas nuevamente exponen estereotipos como los tratamientos con electroshock, medicamentos utilizados no para tratar pacientes sino para controlarlos y someterlos a torturas, además de ver a los psiquiatras como personas despiadadas y a los pacientes como personas violentas que una vez tratadas pierden toda capacidad de raciocinio e independencia.

En 1999, se recurre al uso de dos personajes para demostrar dos personalidades diferentes en una misma persona. Tal es el caso de El club de la pelea dirigida por David Fincher, donde se relata la relación entre Tyler Durden (Brad Pitt) y Jack (Edward Norton) quien, al final de la película, descubre que padece del Trastorno de Identidad Disociativa (TID). Por ello, crea una personalidad muy diferente al no sentirse agusto consigo mismo, dicha personalidad será representada por Tyler Durden. Dentro de la película, Jack no se somete a ningún tipo de tratamiento y la institución mental tampoco aparece como en películas anteriores por lo que se presenta un escenario irónico en el que “la realidad y el delirio se confunden todo el tiempo y la locura, o en todo caso la miseria psíquica, aparece como una situación cotidiana y generalizada, no circunscrita al ámbito de las instituciones médicas” (Peña, 2009, p. 21).

El club de la pelea. (1999).

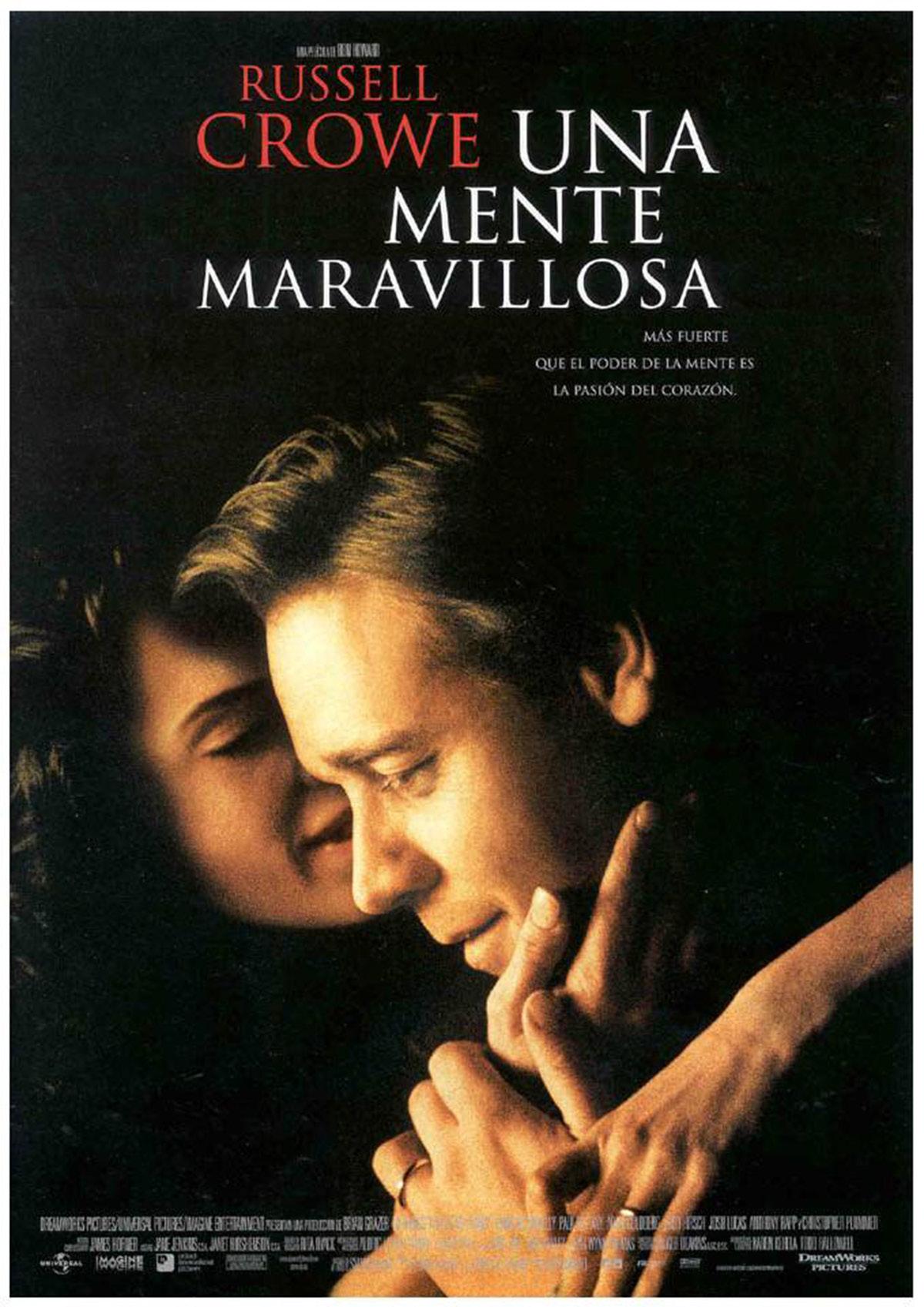

Adentrándonos en el Siglo XXI, se estrena la película Una mente maravillosa (2001), que relata la historia de John Nash, un hombre que vive con esquizofrenia pero esto no le impide desarrollarse como un matemático reconocido y ganar el premio Nobel en 1994. Además, es una de las primeras películas en mostrar cómo la familia y amigos de este hombre tuvieron que lidiar con esta enfermedad. Pero lo interesante aquí es que presentan al enfermo mental como una persona con una inteligencia exorbitante y que está decidido a acabar con su enfermedad, por lo que se somete a diferentes tratamientos que, aunque no le ofrecen una cura definitiva, le ayudan a tratar los síntomas y así logra llevar una vida normal.

A partir de lo anterior, en esta película se deja de lado la violencia e instituciones psiquiátricas para brindar “una mirada romántica centrada en las personalidades fuera de lo común encarnadas por el genio creador y atormentado, artístico o científico” (Peña, 2009, p. 15). De esta forma nos topamos con la construcción de un nuevo estereotipo en el que un personaje es inteligente y su personalidad produce ternura en los espectadores.

Una mente maravillosa (2001).

En el año 2010 se estrena la película El cisne negro, dirigida por Darren Aronofsky y protagonizada por Natalie Portman quien personifica a Nina, una joven apasionada por el ballet que, ante las exigencias de su director, empieza a experimentar todo tipo de confusiones mentales hasta el punto en que pierde la capacidad de distinguir la realidad de la ficción. En esta película han habido especulaciones en cuanto a que enfermedad mental padece la protagonista, lo que resulta como una estrategia del cine para crear personajes que ayuden a la construcción de una narrativa interesante para el público, por lo que se concentra en lo que gustará a los espectadores, más no en brindar una representación más cercana a la realidad. Francisco de la Peña (2009) en su artículo Las imágenes de la locura en el cine como representaciones culturales explica que:

El cine ha inventado imágenes de la locura que en la mayoría de los casos poco tienen que ver con los cuadros que han sido descritos por la clínica psicoanalítica y psiquiátrica, mezclando síntomas y síndromes incompatibles en la construcción de sus personajes y recurriendo a modelos y tipos que deben más a exigencias narrativas que científicas. Idealizando la locura, o bien mostrándola como un fenómeno amenazador y violento, el cine ha contribuido a crear una serie de figuras míticas cuyo poder de seducción cumple una función básicamente catártica, pero también ideológica, en la medida en que justifica y valida una cierta visión de la realidad o del orden social. (p. 16)

El cisne negro. (2010).

El cine se ha encargado de llevar un mensaje, muchas veces estereotipado, de lo que son las enfermedades mentales, las personas que las padecen y los centros psiquiátricos en donde son tratadas. Estas representaciones, aunque en algún momento de la historia ocurrieron en la realidad, hoy en día están alejadas de esta misma, por lo que seguir reproduciendo estos prejuicios fomenta el estigma que rodea a esta temática y deja de lado el inmenso progreso que ha tenido la psiquiatría al momento de tratar estas enfermedades y velar por la salud mental de toda la sociedad.

Aunque en esta sección se expusieron algunas de las películas más importantes en el tratamiento de temáticas sobre las enfermedades para el entretenimiento del público, existen muchas otras que se quedan de lado pero que de igual forma trabajan narrativas similares y envían un mensaje estereotipado considerado como la única verdad que ocurre con estos trastornos mentales.