42 minute read

Capítulo I “La fundación de la villa

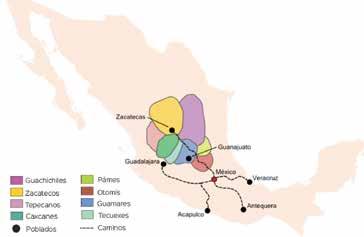

Al momento de la invasión ibérica al continente, las cuatro naciones principales de chichimecas en territorio de lo que hoy es México eran los pames, guamares, zacatecos y guachichiles, una parte de estos grupos seculares, dado su relativo conocimiento en agricultura se establecieron de manera itinerante cerca de ríos o en áreas donde había fuentes de agua.

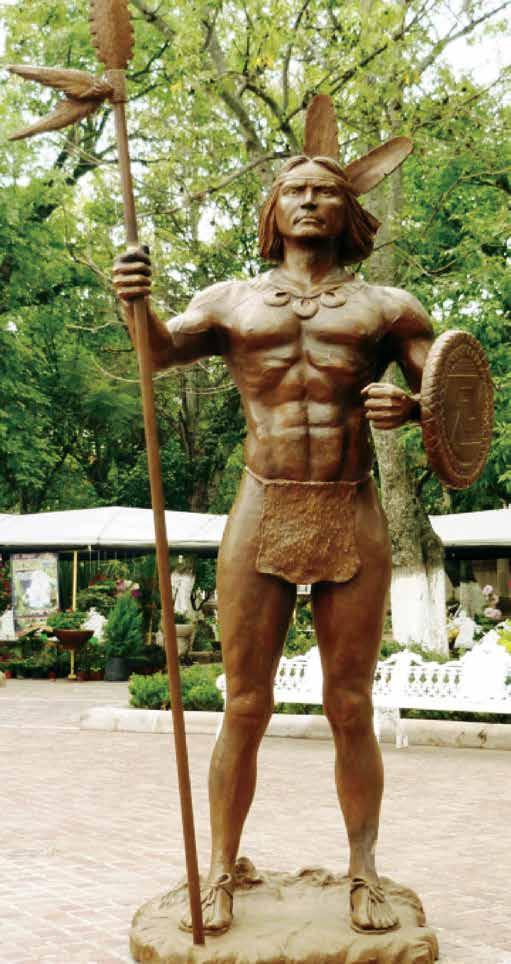

Según Phillip W. Powell en su libro “La Guerra Chichimeca (1550-1600)”, “Los chichimecas tenían una cultura primitiva y salvaje, andaban desnudos, pero eran hombres aterradoramente valerosos, incomparables arqueros, de súbitos ataques y retiradas”. Subsistían de la caza y de la recolecta de frutos silvestres, especialmente cactáceas.

Advertisement

LAS NACIONES CHICHIMECAS

Los chichimecas eran pueblos nómadas cuyos recorridos de prospección se extendían del norte de Querétaro hasta Saltillo y de Guanajuato hasta San Luis Potosí. Pese a no tener asentamiento fijo algunos de estos grupos de naturales edificaron templos - fortalezas, canchas de pelota, cerámica, pintura y petroglifos, todo ello en un medio físico extremo y un clima adverso propio de la Aridoamérica.

En un territorio en el que antes de la llegada de los españoles ya dominaba la ley del más fuerte, las tribus eran conocidas por su bravura al grado de que ningún imperio prehispánico del centro y sur pudo controlarlas militarmente.

Grupos chichimecas. Fuente: kamazotz.deviantart.com

“Linaje de Perros” o “Perros sin mecate” acepciones más populares de la palabra chichimeca

Naciones chichimecas hacia 1550. Fuente: es.wikipedia.org/ wiki/chichimeca

LA FRONTERA ITINERANTE

Una vez sometida Tenochtitlán como la capital azteca del México antiguo, la expansión novohispana hacia el norte del territorio en búsqueda de metales preciosos propició la confrontación entre las excursiones europeas y los grupos de indígenas sublevados, desatándose con ésto una serie de enfrentamientos bélicos a mediados del siglo XVI, entre los que destacan la “Guerra del Mixtón” en la que participó el rebelde indígena caxcán Francisco Tenamaztle.

Se sabe que las primeras incursiones españolas a suelo nómada fueron aproximadamente en 1524 y estuvieron a cargo del conquistador y explorador Hernán Cortés, otrora marqués del Valle de Oaxaca.

Durante los primeros años de esta refriega y conforme se intensificó la explotación de las minas, los chichimecas fueron comúnmente considerados como salteadores y asesinos del camino, sin embargo y fuera de esa óptica parcial del invasor, sucesivamente llegaron a ser reconocidos como verdaderos “Indios de Guerra” por la férrea determinación para oponer resistencia ante el régimen del Nuevo Mundo, caracterizando a esta región como la más indómita de las tierras conquistadas por los españoles. 50 años tardó la pacificación de la región ocupada por los pueblos chichimecas en Nueva España, costándole a la Corona una lucha encarnizada y dándole a los guerreros de esta tribu fama mundial por oponerse con tal bravura a uno de los ejércitos más temidos en Europa.

Descubrimientos realizados por especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en cuatro sitios arqueológicos explorados desde el año 2000 en Aguascalientes, han demostrado la presencia en esta región de antiguos pobladores, a través de algunas construcciones como sepulturas, cerámica y pinturas rupestres que evidencían cierto grado de sedentarismo de estas sociedades, lo anterior pone en serio cuestionamiento tanto que Aguascalientes haya sido solo un lugar de paso antes de la llegada de los españoles, así como de la concepción del carácter ambulante de los pueblos originarios de estas tierras.

Recreación hipotética comunidad de Santiago, municipio de Pabellón de Arteaga, Ags. Fuente: Museo Regional de Historia / INAH Ags.

Zona arqueológica “El Ocote” municipio de Aguascalientes, México. Fuente: www.asiesmimexico.mx

El patrón urbano y estilístico de la pintura rupestre y petrograbados encontrados en la zona arqueológica “El Ocote”, en la comunidad de los Caños (ubicada al sur poniente del municipio de Aguascalientes y que abarca aproximadamente 60 hectáreas) es común para este tipo de asentamientos que florecieron entre los siglos VII y X, en ella se plasman diseños realizados en color rojo, cuyo lienzo fue uno de los parámetros del Cerro de los Tecuanes, marco que sirvió para la representación de antropomorfas y zoomorfas realizadas por estas civilizaciones prehispánicas.

En este tenor, la expansión de los europeos al norte en el país conquistado encontró uno de sus obstáculos más importantes en la indómita resistencia de las sociedades indígenas nativas, en un territorio en el que, antes de su llegada, ya dominaba la ley del más fuerte.

SOCIEDAD CHICHIMECA

Resultado de las investigaciones realizadas en estos sitios y que comprenden el estudio de objetos de manufactura de herramientas sofisticadas fabricadas con hueso como pinzones, agujas, alfileres, güiros y pequeñas cucharas, así como de los entierros humanos en los que fueron encontradas ofrendas con elementos no propios de la región como molusco y concha provenientes del litoral mexicano; es que se demuestra un grado de desarrollo cultural, de organización y de cosmovisión que difiere de las comunidades itinerantes con las que se asocia comúnmente la ocupación del territorio del Aguascalientes precolombino.

ASENTAMIENTOS PREHISPÁNICOS

Los rasgos que demuestran patrones de poblamiento humano en estas zonas arqueológicas son, de “Cerro de en Medio” (municipio de San José de Gracia) su modelo de distribución de elementos arquitectónicos y unidades habitacionales; de “Santiago” (municipio de Pabellón de Arteaga) la monumentalidad arquitectónica de sus acrópolis; por su parte en “La Montesita” (municipio de Aguascalientes) la organización espacial del asentamiento a través de figurillas, recipientes, cuentas ornamentales y tiestos decorados y en “El Ocote” (municipio de Aguascalientes) sus enterramientos y su pintura mural.

-Mercedes-

La merced de tierra fue un instrumento que empleó el reino español para asegurar la migración hacia el territorio virgen de la colonia, a través de esta figura se le “mercedaba” (obsequiaba) un solar urbano y una parcela de tierra en las afueras de la villa o poblado que se fundaba por instrucción real.

ESTRATEGIA COLONIZADORA

Las primeras expediciones hechas por los colonizadores de la capital azteca a la zona que hoy conocemos como el bajío mexicano y en particular al territorio del valle conocido con el nombre del “paso de las Aguas Calientes”, generaron la necesidad de promover por parte de la corona española una mayor presencia de sus súbditos, dada la existencia de tribus de indígenas hostiles y a la basta extensión de tierra sin poblar ante ellos.

Hay versiones que hablan de que el territorio en el que posteriormente sería fundada la ciudad de Aguascalientes ya tenía propietarios antes de que sus tierras fuesen dedicadas a la labor o a la residencia.

Lo anterior, debido a que extensos solares fueron repartidos principalmente a personajes consanguíneos de la nobleza española, “principales” del séquito real y militares de alto rango, a estos últimos en pago por sus servicios prestados durante la conquista; por tal, personajes como Diego Fernández de Proaño, Hernán Flores de la Torre y Gerónimo de Orozco ya habían recibido mercedes de tierra hacia el año 1555, en sitios de Huentitlán, Morcinique y Xiciconaque.

Vasija con elementos ornamentales, municipio de Pabellón de Arteaga, Ags. Fuente: Museo Regional de Historia INAH Ags.

Territorio despoblado. Detalle del plano de la Nueva Galicia de Hernán Martínez de la Mancha también conocido como mapa del Obispado de Compostela 1550-1551. Fuente: commons.wikipedia.org

SGM: Sitios de Ganado Mayor, cab: Caballerías.

“Un sitio de ganado mayor” comprendía 5,000 varas que equivale a 1,755.61 Has.

Hacienda de San José Cieneguilla, municipio de Aguascalientes, México. Fuente: vamosalbable.blogspot.mx Foto: Benjamín Arredondo.

Aunque los sitios de las mercedes descritas en el cuadro 1 pertenecían en el momento de su otorgamiento al distrito de Nochistlán (hoy Jalisco), en ese territorio, posteriormente, se consolidaría lo que fue la Alcaldía Mayor de Aguascalientes y en ella se establecieron estancias como la de “Los Tiscareños” que según algunos autores colindaba con la gran propiedad de la Hacienda Jesuita de “Cieneguilla”. Diego Peguero

*Lo titulado a Rodrigo Rincón Gallardo en el año de 1969, en las jurisdicciones de Aguascalientes, Pinos, Charcas, San Felipe, Lagos y Zacatecas llegó a representar hasta 170 SGM de extensión.

Entre todas las mercedes que se otorgaron, destaca por su importancia, la entregada a Don Alonso de Ávalos Saavedra, acaudalado personaje oriundo de la ciudad de México, pues esa donación fue en un sitio próximo a la “Villa de la Ascensión de las Aguas Calientes” (hoy Barrio de Triana) en donde se edificaría mas allá del arroyo de la villa (o Adoberos) el asentamiento humano que posteriormente conformaría la población de resguardo.

Este hecho toma también relevancia ya que la dotación de tierra fue reconocida en la redacción de la propia acta de fundación de la ciudad, dispuesta por Felipe II, soberano de la península ibérica.

Copia Facsimilar de la Merced de Tierra hecha por la Real Audiencia de México a Don Alonso de Ávalos Saavedra “en los chichimecas, donde dicen Aguascalientes” Fuente: Topete del Valle Alejandro, Estampas de Aguascalientes 1980, pp19

Detalle del mapa del Camino Real de Tierra Adentro CONACULTA Fuente: http://vivamexico.mx

CONFLUENCIA DE DESTINOS

Dentro del sistema de comunicación terrestre que los conquistadores desarrollaron en tierra novohispana para la transportación de mercancías, la evangelización de los nativos, la operación gubernamental y el comercio civil, la parte central del país jugó un papel fundamental por ser la confluencia de los “Caminos Reales de Tierra Adentro”.

El rol de la naciente “Villa de la Ascensión de las Aguas Calientes”, como parte de un sistema de sitios de resguardo para los viajantes, jugó un papel preponderante al quedar situada en la zona de confluencia de los ejes troncales que comunicaban a la otrora capital azteca, Tenochtitlán, con el reino de la Nueva España; en especial por ser el paso obligado rumbo a los depósitos de materiales preciosos encontrados en territorio septentrional, camino que en lo sucesivo se conocería con el nombre de “Ruta de la Plata”, vía que nutriría económica, cultural, política y socialmente a Aguascalientes a lo largo de muchos siglos.

El camino que servía para la transportación del Quinto Real (el impuesto de la corona española que correspondía al 20% de los minerales extraídos) acuñó el nombre de “Ruta de la Plata”, ya que por ella transitaban las recuas de mulas y arrieros con el producto de la explotación de ricos yacimientos de plata, cobre, oro, ópalos, turquesas y sal provenientes de los Reales de Minas ubicados en lo que hoy son territorios de Zacatecas, Asientos (Aguascalientes), San Luis Potosí y Guanajuato; cargamentos que tenían como destino las ciudades de México y Querétaro.

De igual manera, aunque ya había adquirido gran importancia por el prestigio ubicado en ella, la primitiva villa hidrocálida tuvo gran representatividad en la actividad minera, al servir de soporte alimentario con las haciendas agrícolas y ganaderas fundadas en territorio local, las que suministrarían por mucho tiempo la fuente de energía que impulsaría al fortalecimiento de estos centros mineros de la región central de México.

En tiempos de la colonia fue que se conformaron en Aguascalientes los principales caminos que mantenían comunicada a la villa con los puntos de consumo a los cuales se enviaban los productos de la región.

Dada su favorable posición geográfica, la existencia de sus manantiales, su clima templado y a que por el siglo XVII se consideraba ser el “mejor y más llano” camino que comunicaba Guadalajara con Zacatecas, la configuración de su traza fue rigiéndose por ser un punto de concurrencia en el tránsito comercial y cultural dentro del territorio de la Nueva España.

RUTAS COMERCIALES

Para mediados del siglo XIX la red de caminos no distaba mucho de la trazada por los exploradores en ciernes de la intervención española.

En Aguascalientes, dado que el mercado más importante era Zacatecas, el camino principal atravesaba el estado de sur a norte proviniendo de la capital (Nueva España), siendo apenas un camino para caballerías que llegaban por el rumbo de la Villa de Nuestra Señora de Encarnación de los Macías (1760), contemplando en su itinerario la Hacienda de Peñuelas y las estancias de Churubusco, Cotorina y Montoro.

Por el Camino Real. Arrieros en Aguascalientes hacia 1901. American Stereoscopic Company, R.Y. Young. Fuente: www.loc.gov

“Camino Real” se denominaba como tal a toda vía o sendero, que fuera transitado por los súbditos del rey.

En esa vía de doble dirección, en su sentido norte-sur provenía de Tepezalá y de la Villa de Nuestra Señora de Belén de los Asientos de Ibarra, desde donde se transportaban minerales del yacimiento “La Descubridora”.

El paso del “Camino del Rey” por la Villa de Aguascalientes y/o camino “de las villas” tiene uno de sus vestigios actuales en el trazo de la avenida José María Chávez antes conocida como calle “del Obrador”, que llegó a tener su origen en el arroyo del Cedazo, hoy avenida Ayuntamiento y continuaba hasta la plaza principal, pasando cerca del presidio ubicado estratégicamente en sus proximidades.

-2,560 KmsLongitud aproximada del “Camino Real de Tierra Adentro” que comunicaba a la actual Ciudad de México con la entonces Villa Real de Santa Fe de San Francisco de Asís, en Nuevo México, EE.UU., camino que fue trazado por Fray Sebastián de Aparicio, concluído en 1598.

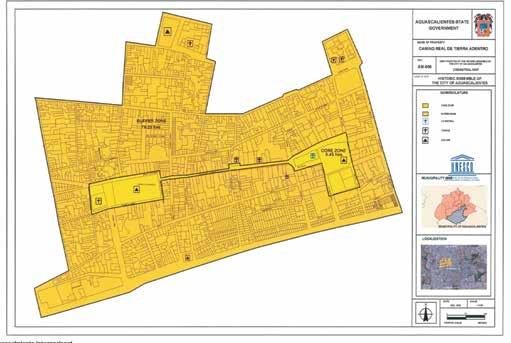

Plano de certificación “Camino Real”. Reproducción del Plano Original de Certificación UNESCO.El sitio declarado comprende un área de un poco más de 85 hectáreas, lo que equivaldría a la superficie necesaria para la ejecución de más de once mil viviendas de tipo interés social. Fuente: http://whc.unesco.org

Plano de la red ferrioviaria. localización del complejo ferrocarrilero en Aguascalientes. Fuente: http://editorialrestauro.com.mx/ Elaborado por la M. en AHyMA Urb. Ana Paulina Sotomayor.

Memoria urbana. Reminiscencia de los antiguos talleres del ferrocarril en Aguascalientes. Fuente: Foto actual: Google earth - Foto Agntigua: https://mexicoenfotos.com

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

El 1 de agosto del 2010 la UNESCO incluyó el Camino Real de Tierra Adentro en la lista de los Lugares Patrimonio de la Humanidad, agregándolo en la categoría de “Itinerario Cultural”. De acuerdo con su ruta en territorio mexicano se incluyeron espacios ubicados en la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato y Jalisco, además en Aguascalientes se incluyeron cuatro emplazamientos: • Hacienda de Pabellón de Hidalgo (Pabellón de Arteaga) • Hacienda de Peñuelas (Aguascalientes) • Hacienda de Cieneguilla (Aguascalientes) • Conjunto histórico de la ciudad de Aguascalientes

En la ciudad de Aguascalientes fueron decretados dos polígonos: • El primero (CORE ZONE) que contempla el recorrido de la plaza de armas al jardín y templo de San Marcos a través de la calle Venustiano Carranza, como zona central o de relevancia primordial. • El segundo (BUFFER ZONE) que contempla la zona de influencia del anterior, en el que se pueden destacar la avenida Adolfo López Mateos, el jardín y templo de Guadalupe, así como el Jardín del Estudiante y los templos de San Diego y la Tercera Orden.

NODO DEL CAMINO DE HIERRO

Fue entre los años de 1884 y 1889 en los terrenos que pertenecieron a la Hacienda de Ojocaliente, muy cerca de los baños de aguas termales del mismo nombre, que la empresa bostoniana denominada Compañía Limitada del Ferrocarril Mexicano, en respuesta al encargo (y por concesión) del general Porfirio Díaz de construir una línea férrea que enlazara a la Ciudad de México con Paso del Norte (hoy Ciudad Juárez) instaló los Talleres Generales de Construcción y Reparación de Máquinas y Material Rodante y posteriormente, a principios del siglo XX “La Maestranza” o “Universidad Ferrocarrilera”, lugar donde eran capacitados los ferrocarrileros de México como del resto de Latinoamérica.

Una vez más Aguascalientes destacó como un punto de confluencia al ser la sede de uno de los complejos industriales más importantes de la nación, al ubicarse en una zona intermedia del territorio mexicano, amén de su llana geografía, abundancia de agua, buen clima y laboriosidad de su gente; la llegada del ferrocarril a Aguascalientes representó un suceso que transformó económica, demográfica y culturalmente a la sociedad y modificó la fisonomía de la capital. Por la actual estación, construída en 1911 por el ingeniero italiano G.M. Bosso, así como por el almacén de carga, en el que se pesaban y distribuían las mercancías, se dio el tráfico de millones de pasajeros y convoyes que por transbordo salían hacia toda la república, principalmente hacia los puertos de Veracruz y Tampico.

Por su excelente comunicación ferroviaria, Aguascalientes fue el centro de luchas revolucionarias de 1910, transportando en sus vías pertrechos militares, víveres, revolucionarios y a la población en general. Las fuerzas villistas ocuparon la ciudad y se estableció la Soberana Convención de 1914, de igual forma y como un suceso irónico del devenir político del país, Francisco I. Madero fue recibido como todo un héroe en su viaje de Juárez a la capital, después de haber mandado al exilio al dictador Porfirio Díaz, quien había sido el principal promotor del ferrocarril en tierras hidrocálidas.

En medio de las tentativas de poblamiento y urbanización en el continente americano que datan de la fecha de fundación de la República de Panamá en 1513, la monarquía española siempre pugnó por la edificación de las ciudades en el Nuevo Mundo y México no fue la excepción con el establecimiento de la Villa Rica de la Vera Cruz (hoy ciudad de Veracruz de Ignacio de la Llave) fundada por Hernán Cortés en 1519, quien inició con la construcción de la Ciudad de México en 1522 una vez tomada Tenochtitlán; sin embargo, este emprendimiento colonizador empírico y hasta rebelde, carecía de instrucciones y disposiciones en materia urbanística lo suficientemente claras para el correcto establecimiento y desarrollo de las ciudades virreinales en el país.

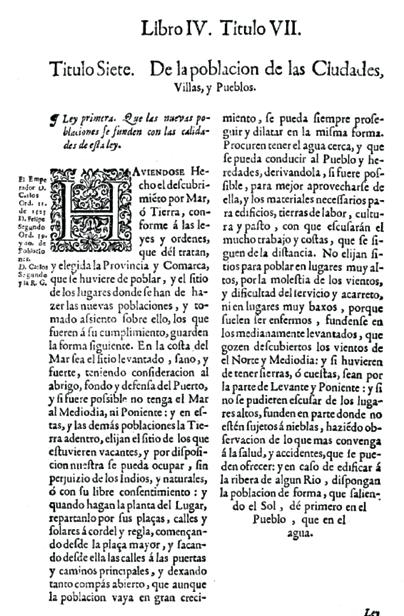

La ordenanza de Felipe II del 13 de julio de 1573, representó el primer compendio de las políticas de ocupación territorial de la corona española durante la época virreinal, ésta legislación en materia urbanística consta de 148 párrafos de los cuales un poco más de 20 detallan el trazado de planos y la construcción de nuevas ciudades; disposiciones que en su mayoría se basaron en la experiencia obtenida durante varias décadas de ocupación de los españoles en el nuevo mundo.

Cédula Real de Felipe II. Sección de la Real Ordenanza acerca de los usos, costumbres y disposiciones sobre las Indias y su población.

Fuente: www.gabrielbernat.es/espana/leyes/rldi

REGULACIÓN URBANA

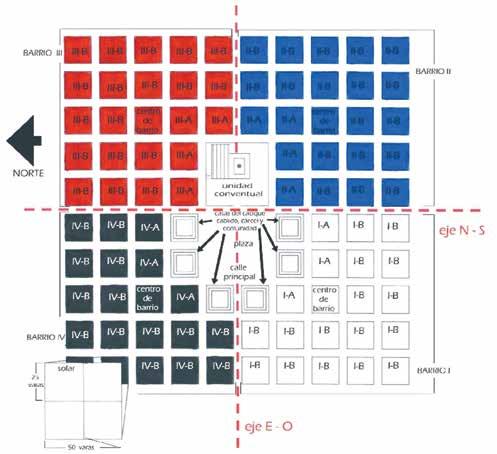

Según la legislación monárquica antes descrita, la creación de nuevos asentamientos humanos en territorio novo hispano se rigió por las siguientes determinaciones de planificación territorial: • Habría 2 opciones de formación: por contrato de asiento a personas de la aristocracia o milicia española, mercedándoles 4 leguas cuadradas (9.323 hectáreas) o democráticamente, por impulso a los que serían los habitantes de la villa, debiendo ser por lo menos 10 los interesados. • Los conglomerados urbanos se clasificarían por su ubicación como del litoral o del interior y por su tamaño en ciudades, villas y lugares. • El nuevo centro poblado debería fundarse a no menos de 5 leguas (24 kilómetros) de otras aldeas (primordialmente indígenas). • Debía de fundarse en terrenos salubres, con cielo claro, clima templado, en elevaciones moderadas y a favor de los vientos del norte. • La nueva ciudad debía trazarse a cordel y regla en sus plazas, calles y solares, comenzando desde la plaza mayor, considerando una cantidad de espacio libre para su futuro crecimiento. • El zócalo o ágora debía de ser rectangular, geométricamente diseñado en proporción 2:3, cuyas esquinas deberían estar orientadas a los cuatro puntos cardinales y su tamaño dependería del número de habitantes de la villa. • Los edificios para el comercio, la iglesia, casa de gobierno y residencias para los propios de la realeza, se ubicarían en el marco de la plaza principal debiendo contar los edificios con soportales (pórticos) en beneficio de los viandantes y comerciantes. • Las calles, que partirían del primer rectángulo público deberían de ser por lo menos 12 (4 principales y 2 para cada vértice) debiendo estar alineadas con las corrientes de aire preponderantes y su anchura dependería del clima del sitio donde se fundara.

Plano hipotético de un nuevo asentamiento. Según Federico Fernández Christileb y Pedro S. Urquijo 2016, p. 153 Fuente: www.researchgate.net

ACTA DE FUNDACIÓN.

El 11 de octubre de 1575, la Cédula Real de Felipe II es despachada desde España al Doctor Gerónimo de Orozco quien posteriormente, como presidente de la Audiencia y Cancillería Real de Guadalajara, institución rectora en territorio de Nueva Galicia, expidió en representación de su majestad, el 22 de octubre de 1575, la Real Cédula de Fundación de la Villa de la Ascensión de las Aguas Calientes”, documento del que actualmente no obran más que transcripciones literarias hechas por reconocidos cronistas e historiadores, su contenido, proveniente de una copia enviada en el año 1712 por el Alcalde de Lagos de Moreno, Jalisco al cabildo de Aguascalientes, fue publicado por primera vez en 1871 reproducido como parte de

un edicto municipal de difusión permanente.

Bando solemne. Reproducción de la proclama pública exhibida por el H. Ayuntamiento de Aguascalientes en el año 2017, ubicada en carteleras localizadas en las cuatro caras de la plaza principal de la ciudad. Fuente: Secretaría de Comunicación Social, Municipio de Aguascalientes.

Esta “Carta Puebla” de la que según algunos autores hubiese requerido una confirmación de parte del rey de España al ser redactada en territorio americano por el doctor Gerónimo de Orozco a nombre de aquel, fue emitida a priori de una estrategia de ocupación del territorio que ya tenían aventajada un grupo de ibéricos encabezados por Juan de Montoro, Alonzo de Alarcón y Gerónimo de la Cueva, provenientes de la Villa de San Juan de los Lagos, quienes buscaban hacerse de los beneficios y prerrogativas propias de las mercedes de tierra que recibirían, pero con la difícil consigna de lograr el aseguramiento de los viajeros y el cargamento que transitaba rumbo a Zacatecas.

Cartografía pictográfica. Detalle del mapa de la Jurisdicción de Aguascalientes levantado en 1730 con motivo de las diligencias tendientes a la partición de la parroquia (Aquí fue girado intencionalmente al norte para mayor comprensión). Fuente: Marco Alejandro Sifuentes Solís y Jorge Carlos Parga Ramírez, Una cartografía pictórica de 1730, 2015. (El original del mapa se conserva en el Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara, caja 1, exp. 13) fuerte o presidio “Del Refugio” ya existente, debían levantarse juntas, es decir sin lotes baldíos de por medio, con frentes muy altos y más largos que profundos; el emplazamiento donde se ubicaron estas primitivas edificaciones se encuentra en las inmediaciones de lo que hoy son las calles 5 de mayo y Victoria del centro histórico de la ciudad de Aguascalientes.

VISITADOR GASPAR DE LA FUENTE

Dada la situación de descuido debido a las enormes distancias entre España y sus dominios de ultramar, a la gran extensión de ellos y a la lentitud de los medios de transporte de la época, la monarquía española se vio obligada a delegar la resolución de los asuntos oficiales en materia fundacional en manos de emisarios coloniales llamados “visitadores” u “oidores”. Parte fundamental de los hechos registrados durante la visita del licenciado Gaspar de la Fuente en Aguascalientes, que para entonces ya estaba convertida en cabecera de curato y alcaldía mayor separada de Teocaltiche (1530), que se calificó el desorden y la desobediencia que los residentes habían tenido en la aplicación de las ordenanzas reales en materia de asiento y traza de la villa. Ante esto fueron dictadas nuevas disposiciones para su futuro crecimiento urbano, lo que se considera como un acto de refundación de la ciudad.

En este mapa, el más antiguo de la villa que se tiene registro, se pude apreciar como en el subconsciente urbanístico de la época predominaba la ortogonalidad como parte del imaginario social hispanoamericano al representarse una imagen idealizada del trazo reticular que por decreto debería seguir el asentamiento, pero no necesariamente corresponde con lo edificado por los residentes en su momento.

No obstante en la villa, la aplicación de la ordenanza real en lo referente al ordenamiento de su traza urbana no se dio exitosamente, debido a la lenta dinámica de crecimiento demográfico del asentamiento, producto de factores adversos como la sanidad pública, los constantes ataques con los naturales de la región y el bajo fomento de actividades productivas sedentarias por parte de sus fundadores; circunstancia que se prolongó durante las primeras décadas de su historia como ciudad.

Cinco leguas a la redonda (24 kilómetros cuadrados), fueron las asignadas según la disposición de la Real Cédula al capitán Juan de Montoro y a sus otros 12 vecinos acompañantes, a quienes se les repartieron solares para casas y terrenos para huertas, estancias y caballerías, realizándose con ésto el acto de fundo o “traza” de la ciudad. Las casas de los primeros pobladores desplantadas a la vera del camino del rey, cerca del resguardo del

tenían que hacerse “de prisa” y de manera “fortificada”,

Los principios de planeación y construcción de ciudades formulados por el reino de la Nueva España distaron en algo de lo ejecutado por los pobladores de la villa, sin embargo, a fin de realizar una comparativa práctica de la situación se analiza la congruencia física entre la teoría y la práctica de lo indicado por la cédula fundacional y el seguimiento dado posteriormente.

DISPOSICIONES Y COMPOSICIONES

• “La plaza tenía que ser de 100 varas por lado...” (83.59m x 83.95m). • “...habría calles de 20 varas de ancho...” (16.60m). • “...las cuadras tendrían 100 varas por lado” (83.59m x 83.95m). • “las calles deberían ser por lo menos 12” • “los edificios principales se ubicarían en el marco de la plaza principal” 1 La parroquia (Templo) 2 Portal de Jesús (Centro Comercial) 3 Presidio (fortificación militar) 4 Cabildo (Gobierno local) 5 Casa cacique 6 Unidad conventual. 7 Cárcel Pública 8 Mesón (hospedería)

Nota: La retícula plasmada en color amarillo corresponde a la interpretación gráfica de la Cédula Real así como la ubicación de las edificaciones en ella descritos, la traza “ideal” se encuentra a escala real y con los enclaves tentativos de los elementos en la fotografía aérea del año 2013, sobre la cual están montados.

I.IV Tierra de Agua

MANANTIALES Y ACEQUIAS

Una vez dimensionada la calidad y abundancia de las aguas emanadas de los manantiales existentes en la villa, de los que según algunos historiadores hubo hasta 16 ojos de agua, destacaron por el volúmen de su caudal los llamados del “Ojocaliente”, del “Cedazo” y de la “Cantera”. Los primeros esfuerzos comunes de la naciente población durante el transcurso del siglo XVII fueron destinados a la consolidación de líneas de conducción y distribución del líquido a través de un sistemas de acequias.

LA ACEQUIA REAL

Desde los pies del pequeño cerro del Ojocaliente, a media legua (2,800 metros) al oriente de la villa, del manantial del mismo nombre, discurría un hilo de agua limpia y termal que llegó a considerarse como la Acequia Real. Este arroyuelo bajaba por gravedad con dirección hacia el poniente, siguiendo la trayectoria de la hoy avenida Alameda, continuando su corriente hacia la plaza principal por la hoy calle Juan de Montoro, (antes calle del “Ojocaliente”) hasta culminar con el depósito de sus excedencias en la llamada “laguna del pueblo de indios de San Marcos” y todavía más allá hasta la confluencia natural de éste con los arroyos de el Cedazo y de los Adoberos.

El crecimiento de la villa y la demanda del recurso acuífero requirió la construcción de una acequia que alteraría el curso del escurrimiento, obra que con el afán de satisfacer de manera inmediata y sobre todo austera las necesidades del lugar, ameritó la apertura de cajones de tierra sin recubrimiento, expuestos a la intemperie, trabajos de modesta ingeniería que fueron suficientes para lograr el objetivo.

Siendo este sistema de conducción una intrincada y compleja red de “viajes de agua”, varios conflictos sociales, como los relatados por el oidor español Cristóbal de Torres en 1664, se presentaron “porque sacaban y quitaban la dicha agua los más ricos para regar sus trigales, con que los pobres perecían y no iba en aumento dicha población”; situación que ameritó por parte del visitador una composición al derecho del agua entre los lugareños, quienes debieron pagar mil pesos; costo en que se fijó cada merced.

Una disputa similiar ocurrió con el uso del agua entre los habitantes del casco antiguo de la villa y los del Barrio de Triana cruzando el arroyo de los Adoberos, ya que el caudal de la acequia resultaba insuficiente para el riego simultáneo de las huertas y chilares de ambos sitios. Lo que motivó la expedición en los años de 1863 y 1874 de reglamentos para el riego por parte del Cabildo y los representantes de los hortelanos, estableciendo, entre otras disposiciones, las prioridades para la irrigación de agua en la ciudad.

Entre las acequias más importantes después de la del Ojocaliente, se pueden destacar como dos arterias secundarias muy significativas en el desarrollo de la ciudad, la acequia de Tejas o Texas que suministraba el agua contenida en “la caja”

al “tanque viejo” o “estanque de la Cruz” que era llenado por los excedentes del canal principal; así como la acequia de Triana que regaba las huertas del Barrio de la Salud y del Encino cuyo cultivo primordial era el chile, producto de la gran demanda que había en Guadalajara.

Debido al crecimiento acelerado que tuvo la villa en los siguientes años, la población fue “sangrando” estos conductos, principalmente para consumo doméstico, situación de relevancia urbanística, ya que la situación generó el plan de construcción de las vías por las que se irrigaba el agua y con ello la conformación del verdadero asiento poblacional que fue la base para su actual traza urbana en esquema de “plato roto”.

EL ESTANQUE DE LA CRUZ

Acequía del Ojocaliente. Venero principal del Manantial de Ojocaliente, alrededor del año 1880. American Stereoscopic Company, William Henry Jackson. Fuente: www.loc.gov

Fuente de abastecimiento. Vista aérea de la ciudad de Aguascalientes cerca del año 1840 donde se observa el embalse artificial a las orillas de la misma. (En el extremo sur poniente de la gráfica se puede observar el templo de San Antonio de Padua). Fuente: AGMA

Estando en pleno auge la actividad agrícola de Aguascalientes, para junio de 1785 los labriegos locales eran pesimistas acerca de la temporada de lluvias para la siembra de ese año, especialmente para cultivos que requerían de riego más intensivo, ante esto se trató de hacer rendir el agua del Ojocaliente con regulaciones al derecho de dotación, pero esta medida emergente, además de encontrar el rechazo de los huerteros de la villa, tampoco rindió, literalmente, los frutos esperados.

Fue para efecto de utilizar mejor el agua de las termas y para captar la de lluvia, que se construyó a finales de ese mismo año, el famoso estanque o tanque de la Cruz, presa de mampostería que contaba con 5 puertas, desde el que se haría el reparto de agua, la que sería retenida estratégicamente con la ubicación de su vaso en un terreno más firme y elevado, el financiamiento para la ejecución de la obra, según se dice, tuvo fuertes aportaciones del clero de la villa.

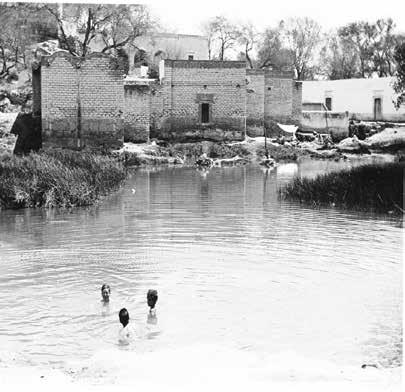

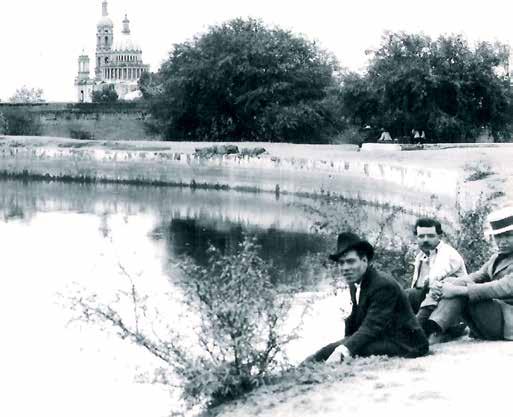

Durante los años de esplendor del estanque, que tenía forma de pera, otra de las funciones dadas fue la de ser un lugar de esparcimiento para la población, numerosas familias acudían para hacer un día de campo bajo la sombra de los mezquites que lo circundaban, para navegar por sus aguas en lanchas que exprofeso se rentaban a los paseantes, para la práctica en los llanos cercanos

Paisaje de agua. Vista panorámica hacia el sur del histórico embalsamiento urbano. (Además de algunos viandantes, nuevamente se aprecian las cúpulas del Templo de San Antonio). Foto: AGMA

“Río Curtidores” porque en sus cercanía se concentraban talleres de peletería muy prolíficos en la época.

Lugar de paseo citadino. Baños públicos, pastoreo de ganado y elaboración de adobe fueron actividades que se realizaron en la represa. Foto AGMA

de béisbol, caza (prohibida) y venta de alimentos; llegando a ser tan atractivo para los empresarios de la época, con la visión de que sería un lugar apto para un balneario, natación de larga distancia y espectáculos musicales y culturales.

El abandono de la represa, el crecimiento urbano y los problemas sanitarios que causaba obligó a su desecamiento en el año de 1947 construyendo ahí el fraccionamiento Primavera, realizado por parte de la Compañía Fraccionadora y Urbanizadora de Aguascalientes, modelo de urbanización que fue el primero en su tipo en la ciudad y con el que se dio inicio a un proceso de segregación socio-espacial casi inexistente hasta entonces.

RÍOS Y ARROYOS

La ciudad de Aguascalientes está inmersa en una temática del agua, recurso que le dio talante y forma física a la villa criolla que llevaría en su nombre ese distintivo, sin embargo, en la actualidad pese a la veda declarada el 24 de mayo de 1963 y dada la ininterrumpida extracción de aguas subterráneas, representa uno de los más serios retos para la sustentabilidad de la urbe, debido al incremento en la demanda del líquido por causa de la expansión territorial de su mancha urbana.

Dentro de los principales cuerpos hídricos que se encuentran en la ciudad está el río San Pedro (llamado también Pirules por la flora característica aún existente en su rivera), el mismo que aunque no tuvo mayor relevancia al momento de la fundación de la villa, si representó y constituye el afluente más importante aún en la entidad; éste nace en Zacatecas, cruza Aguascalientes con dirección norte-sur, su escurrimiento anual es de 130 millones de metros cúbicos en un área aproximada de 4 mil 330 kilómetros cuadrados, escurrimiento que confluye con el río Verde que tributa sus aguas al sistema hidrológico Lerma – Chapala - Santiago.

Otro de los arroyos importantes durante los inicios de la ciudad fue el conocido como “arroyo de la Villa” o “arroyo Viejo” posteriormente llamado “de los Adoberos”; este escurrimiento nacía tres kilómetros al este en la Hacienda de Ojocaliente, durante algún tiempo sus aguas fueron contenidas en una represa en lo que es hoy la glorieta del Quijote y su caudal, que era intermitente en época de estiaje y torrencial en época de lluvias, atravesaba la capital rumbo al poniente pasando a unas cuadras de la plaza principal para desembocar con el arroyo del Cedazo, al que se unían aguas abajo para drenar ambas corrientes en la margen izquierda del río San Pedro.

El también nombrado “arroyo de los Caleros” o “arroyo Seco”, llegó a construir una barrera natural para la comunicación entre el caserío de los fundadores y los barrios del Encino y la Salud así como una limitante en el crecimiento del propio asentamiento hasta su entubamiento y proyección de la avenida “Oriente - Poniente” que para el 30 de noviembre de 1968 fue inaugurada con el nombre de Adolfo López Mateos.

El arroyo de “El Cedazo” tenía su origen en un rancho de nombre San Antonio Herrada, a menos de una legua al sur del Cerrito del Ojocaliente, proveniente del manantial del Cedazo del cuál discurría el arroyo del mismo nombre que no llegaba a la villa, sino que se unía con el arroyo de los Adoberos en un punto cercano al pueblo de indios de San Marcos, aproximado al actual centro comercial Expoplaza. En más de una ocasión sus aguas torrenciales constituyeron una serie amenaza para los habitantes de la villa dadas sus “abundantes aguas”.

Entubamiento de cauces. Obras en 1979 para el entubamiento y encarpetamiento del arroyo del Cedazo, hoy Av. Ayuntamiento. Fuente: AGMA

Navegando por el río. Tan caudalosas llegaron a ser las aguas del río San Pedro que permitía a la población el paseo recreativo en lanchas y botes. Fuente: AGMA

Cruce del paso de curtidores. Fotografía del río Curtidores a mediados del siglo XX. Testigo de este escurrimiento es la existencia de la actual colonia “Curtidores”, en el cruce de la avenida Aguascalientes y el antiguo camino a Calvillo. Fuente: AGMA

Huertas hidrocálidas. Horticultura ornamental en Aguascalientes. Fuente: youtube.com/canal”Crónicas de lo cotidiano” Radio y Televisión de Aguascalientes, 2011

La actividad agrícola, como base del sedentarismo humano, tiene en la horticultura uno de sus sistemas más antiguos; en el caso de la América colonial no fue la excepción, los huertos urbanos, definidos como el sitio cercado de corto alcance donde se realizaban plantaciones domésticas, fueron parte integral del abasto de las poblaciones asentadas en el territorio novohispano, en donde cada especie fue aclimatada por manos indígenas que hicieron posible el trasplante desde el viejo continente.

La huerta, conocida en el mundo hispano como traspatio, ekauru, solar, calmil o chacra, correspondía por denominación a una porción de terreno que era mayor que el huerto, destinada al cultivo de hortalizas, legumbres y árboles frutales expatriados; sistema agrícola que fue, durante los albores del siglo XVII y hasta mediados del siglo XX, una de las principales actividades económicas en la villa, así como una característica singular en su fisonomía urbana.

Huertas hidrocálidas. Horticultura ornamental en Aguascalientes. Fuente: youtube.com/canal”Crónicas de lo cotidiano” Radio y Televisión de Aguascalientes, 2011

Remansos de Ensueño. Portada de la Novela “Un viaje a termápolis” escrita por Eduardo J. Correa, Ags. México 1937. Fuente:goodreads.com Plano de las huertas de Aguascalientes. 1855. Por: Isidoro Epstein. Fuente: Archivo fotográfico SEDUM.

La figura de huerta aparece también en la redacción de la propia cédula de fundación de la ciudad en 1575, cuando se menciona la facultad que se da al consejo o cabildo para repartir entre los vecinos “tierras y solares, estancias y huertas” y en seguida cuando se habla del reparto que se hizo entre las 12 familias fundadoras de “ciertos solares de casas y suertes de huerta, estancias y caballerías de tierra”.

En lo sucesivo la prosperidad de esta cultura hortícola se vio reflejada en la abundancia de traspatios verdes que contribuyeron en la transformación paulatina del panorama citadino; como muestra de ello el abogado y periodista hidrocálido Eduardo J. Correa relató en su libreo “Un Viaje a Termápolis” que “No había barrio sin huerta ni calle en la cual no se advirtieran la alegría de las arboledas y la fragancia suave de la fruta madura”.

La llamada por Jesús F. López, “ciudad de las aguas, las flores y los frutos” por sus numerosas y bien cuidadas huertas, se erigió bajo el prototipo de “casa jardín” cuyas hortalizas y arboledas, dadas las condiciones del clima semidesértico de la región, eran regadas por las aguas provenientes de los manantiales de la ciudad, asunto que se volvería crítico entre los numerosos horticultores y que motivó la expedición del título de composición que en 1644 levantaría el oídor español Cristóbal de Torres a efecto de asegurar los derechos que cada vecino tenía al agua.

Según el maestro Alejandro Topete del Valle, en las huertas de la villa aguascalentense, además del cultivo generalizado del chile, había 14 variedades de pera, 5 de manzana, 2 de perón, durazno, higo, chabacano, capulín, nuez, ciruela, moras, membrillo, guayaba, así como el emblemático fruto de la granada; la producción era para consumo interno en los mercados locales, privilegiando las frutas sobre las verduras; siendo importante también el cultivo de una gran variedad de flores y plantas de ornato, sobre todo en las huertas de los barrios de San Marcos y de la Salud.

HACIENDA DE OJOCALIENTE

Los antecedentes de la fundación de la hacienda del Ojocaliente se remiten a finales del siglo XVI cuando en medio de las primeras mercedaciones de tierra a los conquistadores de la Nueva Galicia, el visitador Cristóbal de Torres le otorgó al capitán Diego Peguero un sitio de ganado mayor y cuatro caballerías en el lugar conocido como “del Ojocaliente” propiedad que a mediados del siglo XIX llegó a contar con 4,169 hectáreas, superficie comparativamente pequeña para las grandes haciendas ganaderas y relativamente infértil para los productivos latifundios de la región; entre las familias propietarias de la finca original se encuentran los Gómez Serrano, los Galván y los Escobedo Díaz de León, estos últimos residentes hacia el año 1897 de la icónica Mansión Escobedo hoy Hotel Andrea Alameda.

Dentro de su territorio contaba con vastos depósitos de cantera y en ella se produjeron diversos materiales para la construcción, entre ellos el adobe y el matacán, sin embargo serían sus manantiales, el rasgo característico de esta hacienda, gracias a los cuales alrededor del año 1834, siendo dueño don José María Rincón Gallardo, se construyeron los “Baños Grandes” o “de arriba”, constituidos por pequeñas albercas o cuartos de baño públicos que serían las delicias de propios y foráneos de la ciudad dadas las propiedades medicinales de sus aguas.

Detalle interior de la Hacienda de Ojocaliente. Pintura de Francisco Ayala Gress. Fuente: http://www.artelista.com

Edificación de estilo francés, hoy Gran Hotel Alaméda. Fuente: http://commons.wikipedia.org

Propensa a la dinámica urbana de la ciudad, la hacienda de Ojocaliente y sus tierras cambiarían de vocación cuando al arribar al estado el ferrocarril mexicano cedió alrededor de 138 hectáreas para sus instalaciones, industria que detonaría simultáneamente el sector inmobiliario en la ciudad; ejemplo de lo anterior son los proyectos residenciales ejecutados por concesión del estado a los exgobernadores Ignacio T. Chavez y Alejandro Vázquez del Mercado quienes a través de la Compañía Constructora de Habitaciones de Aguascalientes (COCOHA) promovieron habitajes en las hoy colonias del Trabajo y Héroes, caracterizadas por construirse con un trazo reticular a 45 grados obra del ingeniero - arquitecto Samuel Chávez Lavista e inmortalizada en el célebre “Plano de las Colonias” del año 1901.

La casa grande que contaba con una capilla doméstica, caballeriza, dos graneros, una troje y dos corrales de trilla ubicada actualmente entre las avenidas tecnológico y Ojocaliente actualmente funciona como casa habitación, llegando a ser sede provisional de la Universidad Bonaterra.

Vinculada estrechamente con el acontecer de las actividades productivas, de sanidad, religión y hasta de ocio de la población de la incipiente villa de Aguascalientes, la hacienda de San Nicolás de la Cantera de Chapultepeque, nombrada así en honor al Santo Italiano Nicolás de Tolentino, se asentó al poniente del casco fundacional español en las proximidades de los ríos Morcinique y San Pedro; propiedad de un minero de Pinos Zacatecas llegó a contar a finales del siglo XVII con una dotación de 14,000 hectáreas siendo de las haciendas más extensas en el territorio ya que abarcaba desde los pies del Cerro del Muerto hasta lo que hoy se conoce como la Isla San Marcos.

Esta finca colonial, cuya propiedad iría transmitiéndose de mano en mano por los 17 dueños que tuvo, entre los que se cuentan dos que serían los principales benefactores para la construcción y operación en la villa, tanto del primer sanatorio de la ciudad, el Hospital de San Juan de Dios construido hacia 1686 por donación de Don Diego Quijas y Escalante, así como por el Templo de San Antonio de Padua promovido hacia el año de 1895 por don Antonio Morfín Vargas y ejecutado por la mano del hidrocálido Refugio Reyes Rivas, la que se considera la obra maestra religiosa del arquitecto práctico autodidacta.

Como centro abastecedor agrícola y ganadero de la ciudad, este latifundio adquirió principal relevancia al contar con su propio molino industrial, el que funcionaba gracias a la ingeniería del acueducto de 300 metros lineales que se surtía del ojo de agua de manantial del que emanaba el líquido a una temperatura de 32o centígrados, agua termal que por más de 5 décadas sirvió para que los Baños de la Cantera fueran uno de los sitios de esparcimiento tradicional favoritos de la población hidrocálida convirtiéndolo en uno de los más memorables balnearios públicos de la entidad.

En cuanto a la casa grande de la hacienda, ubicada actualmente en el kilómetro 7 de la carretera a Villa Hidalgo, dado el avanzado grado de abandono que guardaba hacia 1952; fue vendida por sus dueños a fin de prevenir su invasión en la cantidad de 50 mil pesos al presbítero zacatecano Antonio Hernández Gallegos quien el 3 de septiembre de 1953 fundaría “La Ciudad de los Niños” A.C. convirtiéndola en el primer orfanato de la ciudad, del cual existen innumerables anécdotas referentes a la labor del “Padre Toño” y su colecta de aportaciones para el sostenimiento de este lugar de cobijo altruista.

Fachada principal del Templo de San Antonio de Padua. Fuente: http://www.vivaguascalientes.com

HACIENDA DE PEÑUELAS

De entre las haciendas más próximas en distancia al casco fundacional en Aguascalientes dos son las que destacan por su importancia e historia.

La primera, ubicada a la vera del camino real, es la hacienda de San Isidro Labrador conocida posteriormente como “Peñuelas” por la abundancia en ella de tales rasgos orográficos; su creación proviene de una merced para estancia de ganado lechero y productor de carne que antecede a la fundación de la propia ciudad de Aguascalientes; en sus poco menos de 7,000 hectáreas llegó a albergar a más de medio millar de personas, dedicando originalmente sus tierras a la agricultura y la ganadería, siendo la fábrica del jabón su actividad productiva para el año de 1838; entre los legados de sus propietarios resaltan la introducción de ganado de lidia y la construcción de una plaza para su tiento por parte del Conde de Valenciana Don Miguel de Rul durante el siglo XVIII, la construcción entre 1847 y 1852 del primer templo de estilo neoclásico en el estado dedicado a la purísima Concepción de María por parte de María Guadalupe Nieto Belauzarán decorado a expensas de su padre el jefe político Don Felipe

Templo a la Purísima Concepción. Hacienda de Peñuelas, Ags.Fuente: http://mexico.pueblosamerica.com

Vista panoramica de la exhacienda de Peñuelas, Ags. Fuente: http://turimexico.com

Nieto y del Portillo, destacando que de esta hacienda proviene el célebre bandolero Juan Chávez, hijo ilegitimo del acaudalado cacique de peñuelas Don Juan Dávalos, férreo militante del partido conservador en Aguascalientes.

Llegando a contar con su propia estación de ferrocarril y una casa grande con 14 cuartos, algunas tierras de labor y corrales para reses bravas y hasta un balneario particular, para 1860 la finca sirvió de cuartel de tropas insurgentes en la fase independentista de México, siendo testigo de la explosión del polvorín del presidio acaecida en 1910.

Escuela Normal “Justo Sierra”, exhacienda Cañada Honda, Ags. Fuente: http://wikimapia.org

Inmersa en la Comunidad Ejidal José María Morelos y Pavón, al nororiente de la capital de Aguascalientes sobre la carretera a Asientos, la hacienda de Cañada Honda emergió tardíamente a comparación de otras de su tipo en el estado por lo que tuvo muy corta vida como finca latifundista, su origen se remonta a la compra por subasta de adjudicación al propietario original al verse obligado a pagar con tierra el adeudo de impuestos de guerra no devengados a la corona española, siendo adquirida en 1846 por D. Fernando Camarena, momento en el que perdió su vocación ganadera al verse fraccionada en el 40% de su extensión de más de 6,000 hectáreas convirtiéndose en hacienda agrícola, lo que no impidió que fuera considerada como una de las 20 haciendas más grandes y con propietarios de alto linaje e importancia en la entidad.

La hacienda fue nuevamente cedida en 1898 en subasta, ahora por la viuda de Camarena y adquirida por José León García Rojas quien le dio durante su administración sus años de máximo esplendor, para muestra la construcción de una casa grande de diseño señorial por parte de Refugio Reyes Rivas, la modernización de sus servicios como una red de telefonía exclusiva con línea directa a Aguascalientes y Zacatecas, así como la diversificación de sus cultivos y explotación multimodal (hacendado, mediero y arrendatario).

Sin verse libre de la ocupación de un compacto contingente militar durante la convención Revolucionaria de Aguascalientes, experimentó como otras de su tipo los estragos del agrarismo con varias dotaciones a favor de los campesinos de la región, con varias sublevaciones de por medio, y finalmente, durante la gestión del presidente Lázaro Cárdenas en 1937 la casa grande fue tomada para convertirla en escuela normal para mujeres “Justo Sierra”.

Plaza principal Cañada Honda, Ags. Fuente: http://paseopormexico.com

Templo de Nuestra Señora del Refugio, Cañada Honda, Ags. Fuente: http://paseopormexico.com