56 minute read

biodiversité

5.

Il est aussi important que, dans le cadre du programme Action Cœur de ville, l’histoire de la ville puisse être retranscrite dans l’offre d’espaces publics. Les équipements culturels peuvent en effet jouer un rôle majeur dans le cadre d’une stratégie de revitalisation d’un centre-ville. Une harmonisation du centre-ville pourrait également être entreprise, afin qu’il conserve son caractère urbain tout en y réservant une place particulière à la culture et aux espaces verts.

Advertisement

La ville du Lamentin souhaite être un territoire attractif et jeune. Un tiers des équipements du centrebourg sont dédiés au sport et la culture, illustrant ainsi la volonté d’être identifiée comme une ville de « bien-être ».

L’enjeu de renforcer la dimension historique et culturelle du territoire pour en faire un levier majeur dans le cadre d’une stratégie de revitalisation du centre-ville.

5.

5.4. Enjeux stratégiques

Axe 5 – Fournir l’accès aux équipements, services publics, à l’offre culturelle et de loisirs

Enseignement

Equipements culturels, sportifs et loisir

Présence des services publics A l’échelle du territoire

Renforcer l’offre universitaire ou les structures de formation professionnelle pour le maintien des jeunes sur le territoire

Affirmer la polarité d’équipements sportifs de la commune et en faire un espace de rayonnement territorial voire international (accueil d’équipes pour des stages d’entrainement) Faire de la culture, de l’histoire et du patrimoine du Lamentin une offre de destination.

Mailler davantage territoires les

Numérique innovation et

Développer les services grâce au numérique

A l’échelle de la centralité

Faire du centre bourg le « quartier de la culture » et en faire le point de départ des itinéraires qui maillent la centralité

Assurer l’accessibilité aux services publics en établissant des connexions

Développer le maillage numérique du territoire

Investir dans les incubateurs et pépinière d’entreprises pour le développement d’une économie de l’innovation (cf. Economie et commerce)

A l’échelle du centre bourg

Capter les jeunes par des formations alternatives pour la réinsertion (ESS)

Refaire de la place du Calebassier et des abords du Pôle d’Echange Multimodal (PEM) du TCSP un haut lieu culturel et d’événementiel

Maintenir les services publics de proximité dans le centre ancien

Réduire la fracture numérique pour les grandes personnes et les populations précaires

6.

6 . A X E 6 : A S S U R E R L A P R E S E R V A T I O N D E L ’ E N V I R O N N E M E N T E T D E L A B I O D I V E R S I T E

La commune du Lamentin est composée d’une diversité d’espaces fragiles (espaces arborés, espaces agricoles, rivières, mangroves en frange littorale) soumis à des pressions importantes liées aux activités humaines et notamment au fait que son espace urbain constitue le premier pôle économique de la Martinique.

6.1. Un environnement climatique en évolution à prendre en compte dans l’aménagement du territoire

6.1.1. Un climat dont les températures moyennes augmentent

Le climat martiniquais est de type tropical humide, caractérisé par deux saisons distinctes séparées par des périodes de transition : une saison humide de juillet à octobre (« hivernage ») et une saison sèche de janvier à mi-avril (« carême »). Les normales annuelles des données climatiques pour la commune du Lamentin (entre 1981 et 2010) sont présentées dans le tableau ci-dessous et comparées aux données à l’échelle de la Martinique. Sur la période 1965-2009 et à l’échelle de la Martinique, les relevés de températures de Météo France indiquent une élévation des températures moyennes de 1,47 °C.

Normales 1981-2010

Tmin

Tmax

Hauteur de précipitations Le Lamentin

23,3 °C

30,2 °C

2 094,9 mm

Nb de jours avec précipitations

Durée d’ensoleillement

207,77 j

2 400,6 h

Nb de jours avec bon ensoleillement

30,1 j

Données climatiques de la commune du Lamentin

Les vents dominants sont Sud-Est – Nord-Est. Les changements climatiques en cours vont impliquer une évolution de ces données climatiques. L’étude climatique réalisée en 2012 pour la Martinique par Météo-France à l’aide du modèle régional ALADIN CLIMAT indique qu’à horizon 2100, devraient être observées :

une hausse des températures maximales entre + 1,7 à + 3,4 °C ;

6.

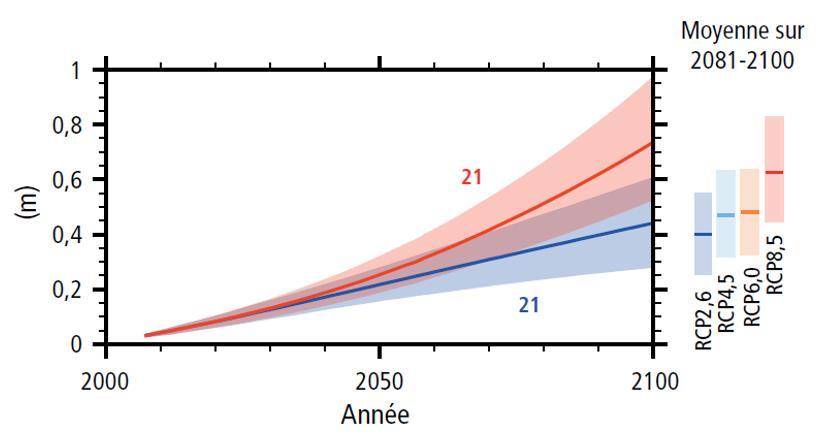

des saisons de carême plus sèches et plus fréquentes ainsi que des débuts de saison d’hivernage plus pluvieux ; une augmentation conséquente des jours durant lesquels la température maximale dépasse 32 °C et des nuits dites « chaudes » durant lesquelles la température minimale est supérieure à 25 °C, même dans les zones montagneuses. Cette hausse des températures implique une hausse du niveau marin. Concernant les îles de la Caraïbe, selon les données disponibles de 1993 à 2007 à l’échelle du globe, la zone caribéenne a connu une hausse entre 2 et 5 mm/an.16 Selon l’Etude et évaluation des impacts, de la vulnérabilité et de l’adaptation de la Martinique au changement climatique, réalisée par la DEAL en 2012, les prévisions d’élévation du niveau de la mer sont de l’ordre de + 9 à + 57 cm entre 2041 et 2060. A l’échelle globale, les 4 scenarii du GIEC17 modélisent une hausse allant de 0,3 m à près de 1 m en 2100.

Elévation moyenne du niveau de la mer à l'échelle mondiale en 2100 par rapport à 1986-2005 - Source : 5è Rapport du GIEC, 2014, p64

6.1.2. Un confort thermique à garantir en centre urbain

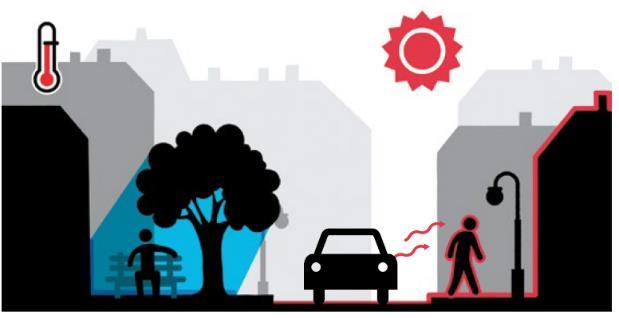

Peu évalué aujourd’hui sur les territoires ultra-marins, le phénomène d’« îlot de chaleur urbain » est constaté de manière récurrente. Ce climat local est notamment lié à l’urbanisation et impacte le confort thermique des habitants.

Sa caractéristique principale est la limitation de la fraîcheur nocturne par rapport aux zones rurales. Ses

principaux déterminants sont : la morphologie urbaine, les types de revêtements, le taux de couverture végétale et la concentration en activités humaines. Les

Illustration du phénomène d’îlot de chaleur urbain - Source : ADEME, Diagnostic de la surchauffe urbaine, 2017

16 DEAL Guadeloupe – BRGM janvier 2012, Impacts géotechniques et hydrauliques de l’élévation du niveau de la mer due au changement climatique dans le contexte urbain côtier de la zone pointoise. 17 Dans le 5ème rapport du GIEC, 4 trajectoires d’émission et de concentration de gaz à effet de serre, ozone et aérosols ainsi que d’occupation des sols ont été étudiées : RCP (« Representative Concentration Pathways » ou « Profils représentatifs d’évolution de concentration »). Ces 4 profils sont traduits en termes de de forçage radiatif, exprimé en W/m². Plus cette valeur est élevée, plus le système terre-atmosphère se réchauffe. (Source : Météo France).

6.

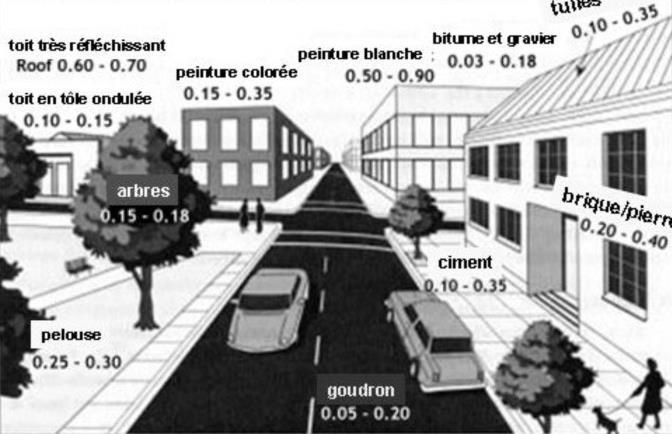

photos du centre-bourg présentées ci-dessous illustrent ces déterminants. Les différents types de revêtement ont des propriétés radiatives et thermiques qui leur sont propres. L’albédo d’une surface (rapport entre l’énergie lumineuse réfléchie et l’énergie lumineuse incidente) détermine son pouvoir réfléchissant. Plus sa valeur est proche de 1, plus la surface est réfléchissante. La couleur de celle-ci va notamment impacter l’albédo. Limiter le rayonnement direct sur les surfaces dont l’albédo est faible par le mécanisme d’ombrage permet de réduire la quantité de chaleur emmagasinée par les matériaux.

Divers albedos de l’environnement urbain - Source : notre-planete.info, NASA

Photos du centre-bourg illustratrices du phénomène d’îlot de chaleur urbain - Source : H3C-CARAÏBES

Avec un taux d’humidité de l’air important en Martinique et des températures moyennes élevées, l’inconfort thermique provoqué par le phénomène d’îlot de chaleur urbain est d’autant plus marqué. Le changement climatique, combiné à une hausse démographique (telle que projetée à horizon 2035 dans le cadre de la révision du PLU) risque de rendre plus important encore ce phénomène. Les masses d’eau et le couvert végétal constituent les principaux vecteurs de rafraichissement en centre urbain. Il semble cependant que le rôle des cours d'eaux dans le rafraîchissement des villes soit limité : « Plusieurs études ont montré que la fraîcheur est transportée le long des fleuves et ne bénéficie

6.

pas aux espaces latéraux »18. Les alizés, vents de direction nord-est / sud-ouest, joue un rôle primordial dans la ventilation des espaces et donc dans l’abaissement de la température ressentie.

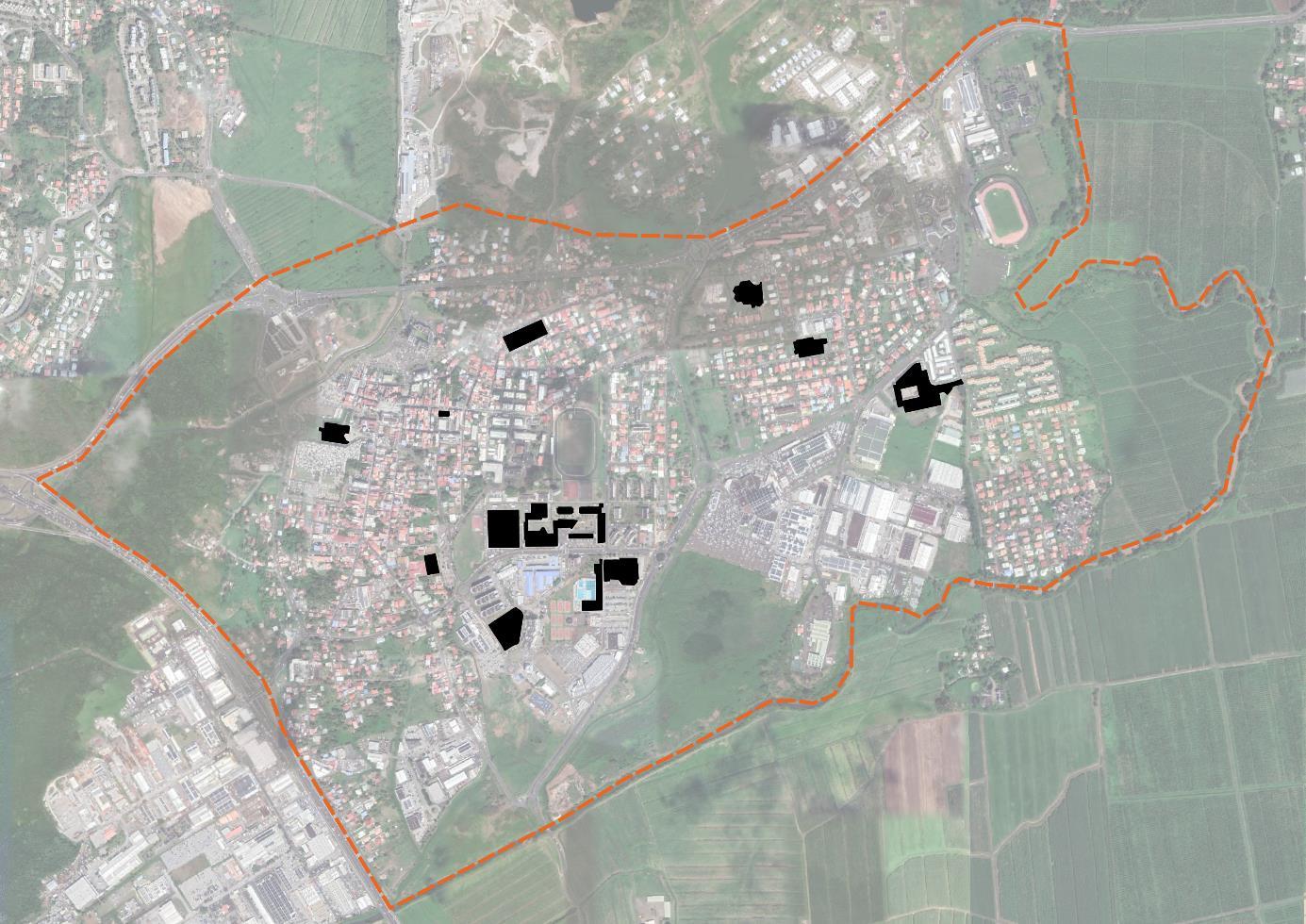

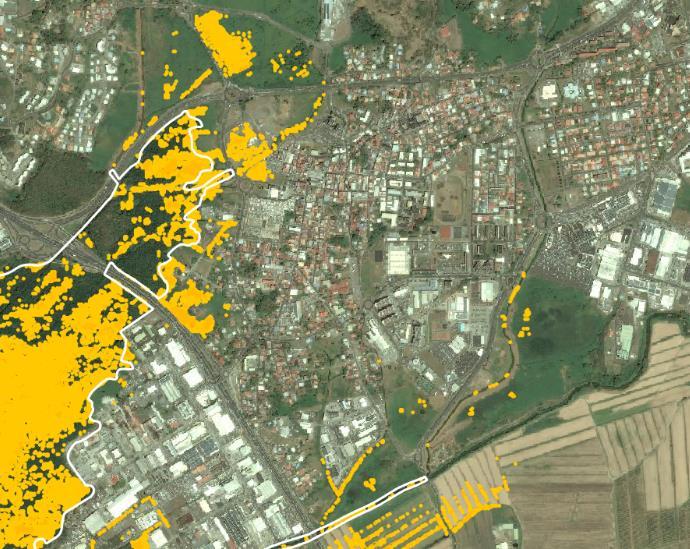

Les surfaces anthropisées imperméables sont cartographiées ci-dessous, à l’échelle du périmètre d’étude. Les zones imperméables bâties sont distinguées des zones imperméables non bâties. Les formations arborées, vecteurs de rafraichissement, apparaissent également. Le centre-ville est donc particulièrement sujet à la formation d’îlots de chaleur.

Cartographie des surfaces imperméabilisés et des vecteurs de rafraichissement CARAÏBES Source : H3C-

QUELLES APPROCHES D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION A PRIVILEGIER ?

Une conception et une gestion des espaces publics urbains à réinterroger au regard du confort microclimatique : Agir sur les orientations des formes urbaines pour limiter les apports solaires et maximiser la ventilation naturelle des espaces. Densifier la couverture arborée pour apporter du rafraichissement en centre-urbain. Utiliser des matériaux de construction permettant de réduire les températures de surface. Favoriser une architecture bioclimatique.

18 Source : Actu-Environnement.com, Sophie FABREGAT, Atténuation : le triptyque végétation 2016 eau – matériaux,

6.

6.1.3. Des phénomènes naturels qui touchent principalement les quartiers périphériques au Cœur de Ville

La commune est particulièrement soumise à des phénomènes naturels (aléas) d’origine hydraulique, sismique ou de type mouvements de terrain.

A l’échelle communale, le PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels) permet de prendre en compte ces risques dans l’aménagement du territoire afin d’éviter l’augmentation des vulnérabilités dans les zones à haut risque en maîtrisant l’urbanisation et en diminuant la vulnérabilité de l’existant. Les communes du Lamentin et de Fort-de-France ont été identifiées comme territoires à risque d’inondation (TRI) de la Martinique, par arrêté préfectoral du 4 janvier 2013. L’imperméabilisation des sols vient renforcer le phénomène d’inondation pluviale.

L’aléa inondation à risques moyen et fort est représenté sur la carte ci-dessous. Cette cartographie à l’échelle du TRI prend en compte les aléas débordement de cours d’eau et submersion marine.

Cartographie du risque inondation à l’échelle de la centralité - Source des données cartographiques : DEAL Martinique, octobre 2013 ; carte : H3C-CARAÏBES

Pour rappel, un glissement de terrain a été recensé sur le périmètre d’intervention, au niveau de VieuxPont.

6.

Par ailleurs, le phénomène d’érosion des sols est particulièrement problématique à l’Est du périmètre d’étude, le long de la Lézarde, où plusieurs jardins particuliers sont rognés lors des montées en crue de la rivière.

6.2. Les facteurs du changement climatique à identifier sur le territoire et à atténuer au regard des impacts attendus

6.2.1. Des choix énergétiques à fort impact carbone

Les ressources énergétiques de la Martinique sont représentées à 94 % par les ressources fossiles et 6 % par les ressources renouvelables19. La consommation d’énergie concerne principalement le transport et l’électricité. Le déploiement des énergies renouvelables permet de rendre l’électricité de moins en moins consommatrice en pétrole. A l’échelle de la Martinique, 25 % de la production électrique est d’origine renouvelable (photovoltaïque, éolien ou bioénergie). A noter que la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) de la Martinique fixe un taux de pénétration des énergies renouvelables de 56 % dans la production électrique d’ici 2023. Parmi ces filières de production d’énergie renouvelable, seul le solaire photovoltaïque est représenté sur la commune du Lamentin. La puissance installée associée est de 15,9 MW20 pour un total d’environ 175 installations21 .

En 2016, la consommation électrique de la Ville du Lamentin représentait 279 586 MWh, soit 19,4 % de la consommation totale martiniquaise22 .

6.2.2. Zoom sur la Centralité : quelles opportunités en matière de ressources locales ?

Dans le cadre de l’élaboration du PCAET de la CACEM, le potentiel de développement des énergies renouvelables a été évalué à l’échelle de l’intercommunalité. Il en est ressorti que le solaire photovoltaïque représente le plus fort potentiel de développement : en toiture, sur des serres agricoles, au sol ou encore en ombrière de parking. Afin d’avoir un ordre d’idée du potentiel de production d’énergie photovoltaïque en toiture en cœur de ville et à l’échelle de la centralité, l’étude sommaire suivante est réalisée, pour les toitures des administrations, écoles et gymnases du périmètre d’étude. Il n’est pas tenu compte des spécificités techniques liées à l’acheminement de l’énergie produite : les limites du réseau électrique, les contraintes liées à l’injection d’énergie intermittente et les solutions de gestion de l’énergie de sont pas pris en compte.

Hypothèses :

L’installation de panneaux photovoltaïques sur toiture est soumise à des contraintes d’implantation (orientation du pan de toiture, ombrages, équipements divers, etc.) *Afin de tenir compte de ces particularités, il est considéré que seule 25% de la surface totale de toiture est équipée.

19 OTTEE, 2018 20 OpenData EDF Martinique, juin 2018 21 OMEGA, 2016 22 Open Data EDF 2016

6.

*Le productible moyen en Martinique est de l’ordre de 1 350 kWh/kWc (source : CRE, Arrêté PV ZNI, 2017). *L’estimation des surfaces de toitures étant grossière (par tracé de polygones sur vue aérienne, il est considéré que 70 % de la surface disponible estimée est en mesure d’accueillir des panneaux photovoltaïques. Elle est notée « surface exploitable ».

Données de calcul du potentiel photovoltaïque en toiture d’administrations, écoles, gymnases du centre du Lamentin - Source : H3C-CARAÏBES

Paramètres Valeur Unité

Surface disponible 59 340 m²

Surface exploitable (70%)

Surface équipée (25%) – surface totale de panneaux 41 538

10 385 m²

m²

Puissance par panneau

Surface par panneau

Puissance installable 260

1,6

1 687

Ratio Puissance/Surface 162,5

Productible annuel moyen Martinique 1 350

Consommation d'électricité par habitant (tous secteurs confondus, en 2014) 3,6

Production annuelle estimée 2 278

Nombre d’habitants pouvant être alimentés durant une année 633

Wc

m²

kWc

Wc/m²

kWh/kWc/an

MWh/habitant/an

MWh/an

habitants

Il ressort finalement, sur la base de ces hypothèses de calcul, que près de 2 278 MWh/an pourrait être produits, ce qui équivaut à la consommation électrique d’environ 635 habitants.

6.

Hôtel de ville École

Médiathèque Hôpital

École

École Lycée et/ou collège

École Bâtiment sportif Lycée et/ou collège

Localisation du bâti objet du calcul de potentiel photovoltaïque - Source : H3C-CARAÏBES

S’ajoute à cela un potentiel de production en ombrières du parking relais du rond-point de Mahault, qui permet le stationnement de 130 véhicules. L’estimation de ce potentiel est détaillée dans le tableau suivant.

Données de calcul du potentiel photovoltaïque en ombrière du parking relais du rond-point de Mahault

Paramètres Valeur Unité

Surface du parking

Surface exploitable (70 %) 2 700

1 890 m²

m²

Productible annuel moyen Martinique

Ratio de puissance crête

Puissance totale estimée

Potentiel de production

1 350

0,523

94,5

128

kWh/kWc/an

MWc/ha

kWc

MWh/an

23 Potentiel solaire d’un terrain en Wc, https://www.photovoltaique.info

6.

6.2.3. Zoom sur la Centralité : quelles actions en matière de maîtrise de l’énergie ?

La ville a mené en 2005 son premier Plan Lumière. Le prochain a été lancé en 2020. Il vise à : Diagnostiquer les consommations et les équipements de manière à réduire les consommations de la ville,

Faire des préconisations pour le développement de la Smart City, Mettre en valeur le patrimoine bâti (exemple du château d’eau de Petit Manoir). Le plan d’actions s’achalandera sur 8 ans et un audit énergétique a été effectué par le SMEM en 201718.

6.2.4. Des émissions de gaz à effet de serre principalement dues aux consommations énergétiques du secteur tertiaire

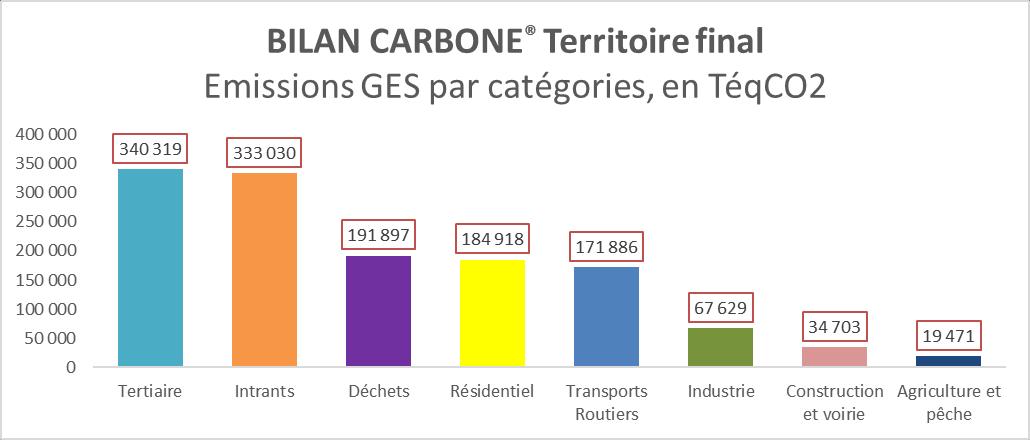

A échelle mondiale et depuis le XXe siècle, il est observé une augmentation significative de la quantité de gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère : CO2, CH4, N2O, HFC, PFC et SF6. En 2018, dans le cadre de la réalisation de son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), la CACEM a actualisé son Bilan Carbone Territoire en prenant 2016 comme année de référence. Ce bilan des émissions de gaz à effet de serre a été réalisé à l’aide de l’outil Bilan Carbone Territoire v7 de l’ADEME. La synthèse des émissions de gaz à effet de serre du territoire communautaire, exprimées en tonnes équivalent CO2 (tCO2e) est présentée sur le graphique suivant, par poste d’émission. Il comptabilise l’ensemble des émissions du territoire de la CACEM en retirant les émissions liées aux infrastructures de production d’énergie du territoire qui alimentent des habitants hors du périmètre de la CACEM et celles liées aux infrastructures portuaires et aéroportuaires qui permettent les déplacements de l’ensemble des martiniquais et le transport de marchandises.

Bilan Carbone Territoire de la CACEM - Source : Diagnostic du Plan Climat Air Energie Territorial de la CACEM, 2018

6.

Le poste Tertiaire, premier poste émetteur, comprend les émissions liées à la consommation d’électricité des bâtiments accueillant du public, des services et autres commerces du territoire. Il représente 25 % des émissions totales du territoire.

Le poste Intrants, deuxième poste émetteur, comptabilise les émissions de gaz à effet de serre engendrées par la fabrication de tout ce qui est amené à être consommé et donc jeté sur la CACEM, y compris les déchets alimentaires. Il représente 25 % des émissions totales du territoire. Le poste Déchets, troisième poste émetteur, prend en compte les émissions liées à la gestion des déchets sur le territoire (collecte et traitement). Il représente 14 % des émissions totales du territoire. Le poste Résidentiel, quatrième poste émetteur, comprend les émissions liées à la consommation d’électricité et d’autres produits énergétiques des ménages. Il représente 14 % des émissions totales du territoire.

Le poste Transport routier (émissions liées aux mobilités de personnes opérées sur le territoire par les voies routières) arrive en cinquième position. Finalement, cette évaluation permettra aussi de cibler les actions à mener en priorité au regard des principaux postes émetteurs listés ci-dessus.

Le réchauffement planétaire a d’ores et déjà atteint 1°C au-dessus des niveaux préindustriels, du fait des émissions actuelles et passées de gaz à effet de serre. Les impacts de ce réchauffement global sur les écosystèmes et les populations sont déjà visibles : les phénomènes climatiques extrêmes sont de plus en plus intenses, les océans se réchauffent et s’acidifient, le niveau de la mer monte. Les projections réalisées par Météo France sur l’évolution attendue des précipitations en Martinique indiquent une augmentation attendue de 20 % des pluies annuelles (en mm) à horizon 2100 sur certaines zones de la commune du Lamentin (scénario RCP 4.5). En regardant les valeurs saisonnières des précipitations, les projections de Météo France indiquent une hausse des précipitations en saison humide et une baisse de celles-ci en saison sèche.

La Martinique, espace insulaire exigu déjà fortement exposé aux aléas naturels, est particulièrement vulnérable aux impacts attendus du changement climatique : Augmentation de l’inconfort thermique dans les espaces urbains, et notamment dans les bâtiments résidentiels et tertiaires, impliquant une augmentation du taux d’équipement en climatiseur et donc des consommations d’électricité pour les besoins en rafraichissement des bâtiments, notamment résidentiels et une fragilisation des populations les plus sensibles, à savoir les personnes âgées dont le nombre est en augmentation. La commune du Lamentin affiche un taux d’équipement en climatiseur de 30 %24 . Augmentation des maladies d’origine alimentaire et vectorielles25. Les espaces urbanisés à forte densité étant facteur d’expansion des virus, la commune du Lamentin serait directement affectée. La prolifération ou l’augmentation de ces populations de nuisibles (moustiques, ron-

24 part des résidences principales avec au moins une pièce climatisée – source : INSEE, 2013 25 OMEGA, Impacts du changement climatique en Martinique, édition 2015, p94

6.

geurs notamment) auront également un impact sur la qualité de l’air à travers le recours plus important aux pesticides et insecticides aérosols. Intensification de la pollution aux particules fines par les brumes de sable du Sahara du fait de l’augmentation des températures et des périodes de sécheresses. Dégradation accélérée de certaines cultures agricoles et diminution des rendements de canne et de banane au profit des tubercules par exemple26. Le Lamentin représente la plus grande surface agricole utile de la Martinique. Ses espaces de plaine sont favorables au développement de grandes cultures productives (canne à sucre et banane). Les mornes sont quant à eux dédiés à l’élevage :

o

o

Développement d’espèces invasives et de maladies dans les cultures : les plantes adventices (« mauvaises herbes ») seraient plus résilientes aux changements climatiques que les grandes cultures ; les bactéries sont favorisées dans des climats chauds et humides. Altération des rendements de canne à sucre et de banane par la hausse des températures et l’intensification des évènements climatiques extrêmes. Accroissement de la pression sur la ressource en eau et exacerbation des conflits d’usage entre les activités les plus consommatrices (agriculture, usages domestiques et industriels, tourisme).

o

o

La qualité de la ressource en eau potable risque de se dégrader en cas de submersion des réseaux et d’intrusion d’eau saline dans les aquifères. La qualité des eaux superficielles risque d’être altérée si le phénomène de ruissellement des eaux n’est pas contrecarré (érosion, pollution des cours d’eau et pertes hydriques par manque d’irrigation des nappes phréatiques). Exacerbation des aléas inondation, submersion marine, érosion côtière et intrusion d’eau saline dans les aquifères. Les bâtiments, résidentiels, tertiaires et industriels sont donc directement impactés : ennoiement partiel, voire total ; tassement des routes sur remblais ; altération des fondations des bâtiments par un tassement progressif des sols et par intrusions marines sousterraines.

26 OMEGA, Impacts du changement climatique en Martinique, édition 2015, p78

6.

Dans le cadre du PCAET de la CACEM, une cartographie de la submersion marine sur la commune du Lamentin a été réalisée selon plusieurs projections à horizon 2100, basées sur les prévisions du GIEC. Les extractions des cartes produites, à l’échelle du Cœur de Ville, sont présentées ci-dessous :

Projection de l'élévation du niveau de la mer à + 0,5 m – Source : PCAET CACEM 2019

Pour une projection de + 0,5 m à horizon 2100, l’impact de l’élévation du niveau de la mer sur le Cœur de Ville ne concerne que la partie ouest de Vieux-Pont.

6.

Projection de l'élévation du niveau de la mer à + 0,82 m – Source : PCAET CACEM 2019

A + 0,82 m, les secteurs Mahault, Calebassier et Vieux-Pont sont impactés. A noter que ce niveau est annoncé aux environs de 2100.

Projection de l'élévation du niveau de la mer à + 1 m – Source : PCAET CACEM 2019

6.

Pour une élévation de + 1 m, la frange ouest de Vieux-Pont est de plus en plus concernée par le phénomène de submersion marine.

Au vu de leur intensité, les conséquences attendues du changement climatique doivent être prises en compte de manière transversale dans l’ensemble des projets de la Ville du Lamentin.

6.3. Un paysage végétal et une biodiversité locale riches à préserver et renforcer

6.3.1. Une trame verte urbaine à conforter

6.3.1.1. Traduction de la trame verte et bleue à l’échelle de la centralité et enjeux associés

La trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques qui comprennent des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. Elle contribue à la conservation des habitats naturels et espèces et au bon état écologique des masses d’eau. L’étalement urbain et la construction d’infrastructures fragmentent les habitats naturels et constituent des ruptures des continuités écologiques. Au sein du périmètre d’intervention, espace urbain dense, les enjeux de la trame verte et bleue identifiés dans le cadre de la révision du PLU sont les suivants :

Maintien/restauration des ripisylves. Renaturation des berges des cours d’eau. Identification et protection du réseau d’espaces verts. Création de cheminements piétonniers.

6.3.1.2. Des espaces potentiellement porteurs de biodiversité en centre urbain dense

Deux types de réservoirs de biodiversité sont ici distingués : Les réservoirs de biodiversité des milieux arbustifs et arborés.

Les réservoirs de biodiversité des milieux aquatiques :

o

o Les ZHIEP (Zones Humides d’Intérêt Environnemental Particulier) inventoriées par la DEAL présentent un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant ou une valeur touristique, écologique et paysagère particulière. Les cours d’eau, corridors écologiques clés, sont bordés par une végétation importante dont les espèces remarquables sur la commune du Lamentin sont le Savonnette rivière, le Pois-doux rivière et le Génipa. Ils présentent un enjeu fort de préser-

vation des ripisylves, et plus largement des espaces boisés attenants.

6.

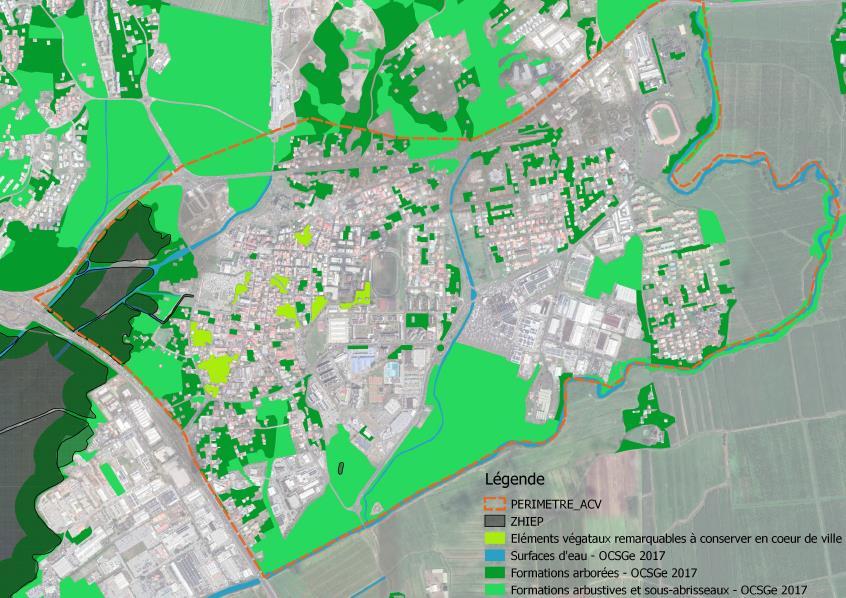

La carte suivante de la centralité identifie les espaces potentiellement porteurs de biodiversité selon ces deux typologies : les formations végétales pour la trame verte (arborées et arbustives), les cours d’eau pour la trame bleue. Les éléments végétaux à conserver en cœur de ville ont été repérés dans le cadre de la révision du PLU (il s’agit de formations arborées). Pour la protection de ces boisements l’article L.151-23 du code de l’urbanisme est appliqué : « éléments végétaux remarquables à conforter et protéger ».

L’identification et la protection du couvert végétal (trame verte) en centre-ville constitue un enjeu fort du territoire. Il est vecteur de régulation thermique, d’épurateur de l’air, de séquestration carbone, de qualité du cadre de vie, d’infiltration des eaux pluviales, de production agricole, de pollinisation, … Cet écosystème urbain constitue de plus une opportunité de création de liaisons douces (piétonnes et cyclables).

Cartographie des espaces potentiellement porteurs de biodiversité - Source : H3C-CARAÏBES

6.

3

1

2 4 5

6 7 8

Eléments végétaux remarquables à conserver en cœur de Ville – Fiche projet n°1 du PLU en cours de révision – janvier 2020

1 2

4 7

Espaces végétalisés remarquables dans le cœur de ville du Lamentin – Source : H3C-CARAÏBES

6.

6.3.2. Des opportunités à saisir en matière d’amélioration du cadre de vie via la préservation, la valorisation et le renforcement de la trame verte urbaine

La biodiversité terrestre de Martinique est menacée par l’artificialisation des sols et la destruction des habitats naturels. Les causes sont diverses : agriculture intensive, industrie, pression démographique, pression urbaine. Par ailleurs, l’introduction d’espèces exogènes menace également la biodiversité locale.

6.3.2.1. Les projets de la ville du Lamentin, une opportunité à saisir

Le centre-bourg du Lamentin dit « Cœur de ville », a la particularité d’être au contact direct de la mangrove. Un programme de gestion de cet espace naturel a été initié par la ville du Lamentin en collaboration avec Santiago de Cuba (la SELA, Stratégie Environnementale du LAmentin), dont l’un des volets est le projet RECIPROCITE visant la protection et la revalorisation de la mangrove.

Ce projet se décompose en 5 volets : Réciprocité Morne Cabri, pour la valorisation de l’îlet du Morne Cabri et de sa mangrove associée ;

Réciprocité Rangers, pour la sensibilisation des jeunes et du grand public aux actions menées pour la protection de la biodiversité ; Réciprocité Contact, pour la protection des espaces naturels à proximité directe des zones d’activités économiques de la commune ; Réciprocité Longvilliers, pour la valorisation de la rivière en cœur de ville et l’ouverture du bourg sur la plaine ; Réciprocité Reboisement, pour la replantation de mangrove en compensation de la réalisation d’infrastructures entrainant du déboisement. Le périmètre d’étude est particulièrement concerné par les volets Réciprocité Morne Cabri (mangrove et Morne Cabri) et Réciprocité Longvilliers (Vieux Pont, Mahault, Calebassier). L’objectif de Réciprocité Morne Cabri est de développer une offre culturelle et/ou pédagogique liée à la biodiversité et au sport. Le projet impactera le centre-ville dans la mesure où il valorisera la mangrove et incitera aux connexions terre-mer, autrefois assurées par le Longvilliers. Concrètement il s’agit de : Développer un aménagement permettant la découverte de la mangrove de manière pédagogique et la pratique sportive respectueuse du milieu naturel, Développer un réseau multimodal terre – mer alternatif et sobre autour de l’ilet. Une étude est actuellement en cours.

L’objectif de Réciprocité Longvilliers est de valoriser le canal du Lamentin, l’aval du Longvilliers et la mangrove comme éléments structurants de l’entrée de ville. Opérationnellement, il s’agit de : Développer un aménagement de qualité des lits mineur et majeur en valorisant le potentiel de biodiversité de l’espace et son accessibilité à tous,

6.

Développer un regard positif sur le cours d’eau et son histoire et créer les conditions d’un développement partenarial autour de sa gestion.

Schéma d’aménagement de berges – Source : Agence Folléa-Gautier

Abords du Canal de Longvilliers

Les friches urbaines constituent d’étonnants réservoirs de biodiversité, souvent perçues comme des « espaces poubelles » et non comme « des espaces riches et nourriciers ».

Ce sont des espaces relais entre de gros réservoirs de biodiversité. Ils ont un rôle complémentaire à celui des espaces verts urbains à condition que leur surface soit suffisamment importante et qu’ils ne soient pas trop espacés (quelques centaines de mètres au maximum). Une convention entre la ville du Lamentin et l’établissement public foncier a été établie pour l’acquisition de foncier, notamment les dents creuses ou bâtiments à l’état de ruine. En 2020, les dents creuses communales représentent près de 3 hectares dans le centre-ville.

6.

Ces « ponctuations » végétales dans la ville seront aussi perçues par les habitants comme des espaces de respiration qui peuvent accueillir différentes fonctions : jeux pour enfants, espace de détente…. Ces micros espaces viennent compléter la trame d’espace public de la ville.

Photo de dents creuses en centre-bourg. Source : INterland

En plus de ces espaces relais, c’est la végétation privée qui peut participer au sentiment végétal du centre-bourg (aujourd’hui très souvent considéré comme étant trop minéral).

Photo de la maison dite « maison avec jardin ». Source : PLU du Lamentin

6.

Le secteur de l’ancien hôpital et son futur projet d’aménagement urbain est également une belle opportunité pour valoriser la nature en ville, et imaginer un cadre de vie hautement qualitatif. Un maillage et une végétalisation de l’espace public permettra de renforcer la trame verte de ce secteur, aujourd’hui composé d’un espace boisé remarquable au sud, et de beaux sujets plantés isolés à travers le site.

Le sentiment végétal du secteur de l’ancien hôpital. Source : INterland

Des fiches projets urbains ont été réalisées dans le cadre de la révision du PLU de 2014. Pour la centralité, périmètre d’étude, elles identifient notamment : Les éléments végétaux remarquables à conserver (voir paragraphe précédent « Espaces potentiellement porteurs de biodiversité). Les cheminements piétonniers ombragés. La promenade le long du canal de Longvilliers. Les cours d’eau à insérer dans la trame verte urbaine. Les axes de circulation douce.

La promenade/digue à aménager. Il existe quatre fiches projets dans la révision du PLU en cours qui sont consacrées au périmètre Cœur de Ville. Une promenade piétonne le long des berges du canal de Longvilliers sera réalisée, couplée à des chemins transversaux entre le centre-bourg et la rivière. Elle constitue une Orientation d’Aménagement et de Programmation dans le PLU. A plus long terme, un « parc naturel public ouvert autour de la rivière, intégrant les zones d’expansion des crues et proposant une diversité d’usages et d’activités » est envisagé. L’étude pré-opérationnelle pour cet aménagement est en cours. Par ailleurs, un projet d’éco-quartier est en cours à Vieux-Pont. Des jardins partagés sont prévus en frange entre la zone dédiée aux logements et la mangrove. Afin de valoriser et préserver la mangrove côté Vieux-Pont, un projet de digue promenade est également envisagé.

Les espaces urbains favorisent les espèces exotiques envahissantes (EEE) au détriment d’espèces indigènes.

6.

Une note « Adaptation et maintien d’essences végétales » a été réalisée dans le cadre de l’AEU (Approche Environnementale de l’Urbanisme) de la révision du PLU de la ville du Lamentin. Les essences d’arbres ont été qualifiées par type d’espace sur lequel il est recommandé de les implanter dans le cadre d’un projet d’aménagement. Elle souligne également les essences arboricoles méritant d’être protégées ou maintenues en cas de projet de construction/d’aménagement. Le renforcement du couvert végétal (trame verte) contribue, comme indiqué plus haut, à un embellissement du cadre de vie, à un rafraîchissement et une épuration de l’air, à une meilleure infiltration des eaux pluviales, … Il constitue également une opportunité de réintroduction d’essences locales, et pourquoi pas comestibles.

6.

6.4.1. Un territoire particulièrement impacté par la pollution atmosphérique d’origine automobile

Les deux polluants atmosphériques les plus problématiques sur la commune du Lamentin sont les particules fines PM10 et les oxydes d’azote NOx, du fait d’une forte activité industrielle et d’un trafic automobile important. La pollution en particules fines PM10 est intensifiée par les épisodes de brumes de sable du Sahara.

MADININ’AIR, association agréée de surveillance de la qualité de l'air en Martinique, effectue chaque année une évaluation du dioxyde d’azote (NO2) le long des principaux axes routiers du territoire de la CACEM.

Cette figure illustre les tendances d’évolution, en pourcentage, des concentrations annuelles en NO2 sur les axes routiers principaux depuis 2012. Les tendances d’évolution à la baisse sont illustrées par des couleurs tirant vers le bleu. Les tendances à la hausse quant à elles sont illustrées par des couleurs tirant vers le rouge.

Bien que dominée par la couleur bleu, la figure indique des tendances à la hausse en certains points de l’autoroute A1, bordant le périmètre d’étude. En 2017, des mesures avaient également été effectuées par MADININ’AIR dans les zones d’activités de la Lézarde, Place d’Armes et Californie sur la commune du Lamentin.

Spatialisation de la tendance d'évolution des concentrations en NO2 sur les principaux axes routiers de la CACEM depuis 2012 – zoom sur le périmètre d’étude Sur la ZI de Place d’Armes, surfaces commerciales, industries et habitations se côtoient. L’étude montre que les principales sources d’émission de dioxyde d’azote dans son environnement immédiat sont, par ordre décrois-

Source : MADININAIR, 2018 sant : le trafic automobile ; l’aéroport ; les engins agricoles des champs jouxtant la zone27 .

A noter que le pôle d’échanges de Mahault constitue un nouveau foyer de pollution atmosphérique dans la mesure où il s’agit d’une concentration d’engins thermiques (bus) et qu’à l’arrêt les bus n’éteignent pas nécessairement leur moteur.

27 MADININ’AIR, Evaluation des concentrations en NO2 à proximité des principaux axes routiers et zones d’activités de la CACEM, 2017

6.

6.4.1.2. Les opportunités de réduction des pollutions atmosphériques

Agir sur les modes de déplacements constitue un levier clé pour la réduction de la contamination atmosphérique. Le déploiement des transports en commun, des mobilités douces (marche, vélo) et de la mobilité électrique « décarbonée » (dont l’alimentation en électricité est effectuée via des sources renouvelables) ou hybride est à favoriser ; d’autant plus dans les zones à forte concentration urbaine. Le maintien et le renforcement de la nature en ville est à mener de front : l’ombrage apporté par les formations arborées combiné au déploiement des mobilités douces. Le rôle épurateur d’air de la couverture végétale a par ailleurs déjà été exposé plus haut.

6.4.2. Un territoire marqué par le secteur tertiaire, dont les rejets vers les milieux naturels doivent être maîtrisés

6.4.2.1. L’état de la gestion des déchets

L’attractivité du centre-ville ne peut s’envisager sans traiter la problématique des déchets. Il s’agit donc ici de constater l’état des gisements de déchets du territoire, en termes quantitatif et qualitatif. Les pollutions et nuisances engendrées sont mises en lumière et la politique de gestion des déchets de la CACEM est présentée.

LES TYPOLOGIES ET QUANTITES DE DECHETS PRODUITS SUR LE TERRITOIRE

Flux Performance de collecte CACEM (kg/hab./an)28 Tonnage annuel estimatif produit à l’échelle du centre-ville

Ordures ménagères résiduelles (OMr)

Recyclables secs (hors verre)

Verre

Déchets verts (porte-à-porte)

Encombrants (porte-à-porte) 362 kg/hab./an

17kg/hab./an

8 kg/hab./an

26 kg/hab./an

86 kg/hab./an 2 394

112

53

172

569

TLC (bornes ACISE) 2,5 kg/hab./an 17

Déchets de déchetteries, non dangereux, non inertes 40 kg/hab./an 265

*Selon les données IRIS INSEE de RP 2016, la centralité concentre 6 614 habitants (Bourg : 3 100 habitants ; Four à Chaux : 975 habitants ; Place d’Armes : 2 536 habitants).

28 CTM, INDDIGO, Etat des lieux de la gestion des déchets – Plan territorial de prévention et de gestion des déchets de la Martinique, mars 2018 (données 2016)

6.

L’ORGANISATION DE LA GESTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

La collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés constituent une compétence intercommunale. La collecte est prise en charge par la CACEM mais effectuée par des entreprises en prestations de service. La collectivité a cependant délégué sa compétence traitement au SMTVD (Syndicat Martiniquais de Traitement et de Valorisation des Déchets).

Flux

Ordures ménagères résiduelles (OMr) Gestion

Les OMr sont collectées en porte-à-porte puis valorisées énergétiquement à l’UTVD de Fort-de-France ou enfouies.

Biodéchets des ménages

Les biodéchets des ménages sont soit collectés avec les ordures ménagères soit compostés à domicile. Les biodéchets des cantines ne sont pas sont collectés de manière spécifique. Un projet est en cours sur cette question par la Caisse des Ecoles.

Recyclables secs et verre

Encombrants et déchets verts

Déchèteries

Les déchets recyclables secs (hors verre) sont collectés en porte-à-porte via des bacs roulants à couvercle jaune et en points d’apport volontaire. Ce flux (constitué de plastiques, papiers, cartons, métaux) est ensuite acheminé vers le centre de tri de Ducos, Martinique Recyclage. Le verre est collecté en points d’apport volontaire. Il est ensuite acheminé vers la plateforme de broyage de verre de Fort-de-France à la Trompeuse pour ensuite être valorisé dans les usages du BTP (renforcement des routes).

Les encombrants et déchets verts sont collectés en porte-à-porte et en déchèteries. Les déchets verts sont ensuite acheminés au centre de valorisation organique (CVO) du Robert pour produire du compost et de l’énergie par le procédé de méthanisation.

Les encombrants sont parfois triés et broyés au centre de tri de Céron pour ensuite être valorisés énergétiquement. Ils sont majoritairement envoyés au centre d’enfouissement du Robert.

La Martinique compte 11 déchèteries sur son territoire, gérées par le SMTVD. La CACEM compte à ce jour 3 déchèteries : la déchèterie de Case Navire à Schoelcher, la déchèterie de Chateauboeuf à Fort-de-France et la déchèterie de Saint-Joseph. Elles accueillent les déchets dangereux des ménages, les encombrants, les déchets d’équipement électriques et électroniques, les emballages ménagers et les déchets verts. Un projet de déchèterie est en cours de réalisation au Lamentin (sept bennes).

LES PROBLEMATIQUES ACTUELLES

Le règlement de collecte de la CACEM détaille dans son article 1 les déchets non pris en charge par le service public. Sur cette base, il s’agit de localiser les structures potentiellement polluantes concernant la gestion des déchets. Les établissements des secteurs suivants doivent ainsi être prioritairement recensés pour une action ciblée : de la construction pour les déchets du BTP (Bâtiment et Travaux Publics) ; de la réparation automobile pour les flux issus de véhicules ; de l’agriculture, de la sylviculture pour les déchets verts résultant d’une activité économique ;

6.

de l’industrie pour les déchets dangereux. Afin de préserver le cadre de vie des habitants en menant des actions de préventions, pédagogiques ou répressives sur le territoire communautaire, la CACEM possède une Brigade de l’environnement. Ses objectifs sont : La résorption des dépôts sauvages avec le concours des communes-membres, Le respect du Règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés et des règles d’assainissement,

Le maintien de la communication de proximité, la sensibilisation et l’information des usagers. La sensibilisation et l’éducation du jeune public à la préservation de l’environnement, Le conseil et l’explication sur les filières d’élimination des déchets. Les dépôts sauvages sont des infractions de voierie de la responsabilité des communes. En 2017, le rapport d’activité de la Brigade de l’environnement de la CACEM fait ressortir que la ville du Lamentin enregistre le plus d’infractions, notamment pour absence d’élagage, rendant difficile la collecte des déchets ménagers et assimilés. Dans le cadre de la COS (Convention d’Objectif de Salubrité), la Brigade effectue un suivi hebdomadaire des zones polluées par les dépôts sauvages. En 2018 pour la commune du Lamentin, un peu plus de 1 300 m3 de déchets ont été retrouvés sous forme de dépôts sauvages. La CACEM les collecte régulièrement.

Exemples de dépôts sauvages à Vieux-Pont et Place d’Armes – Source : H3C-CARAÏBES

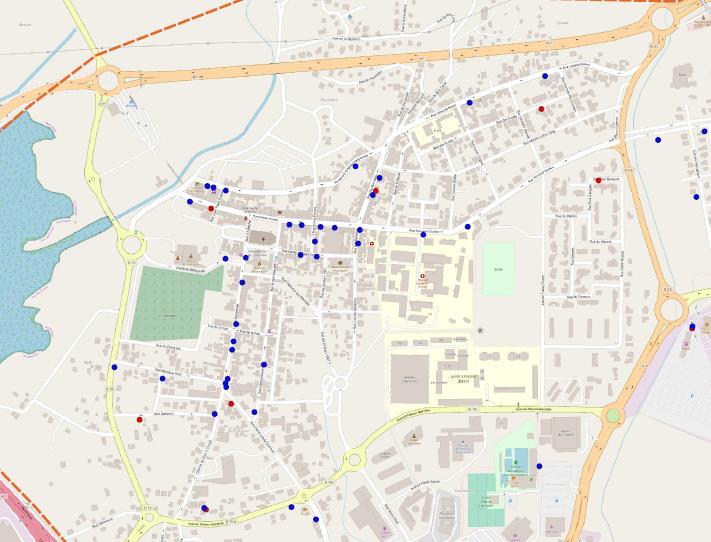

S’agissant des biodéchets, les « gros producteurs » ont l’obligation depuis 2013 de trier et d’assurer une valorisation organique de leurs biodéchets (producteurs de plus de 10 tonnes par an). La loi de transition énergétique pour la croissance verte (2015) puis la toute récente loi économie circulaire (2019) étend, à partir de 2024, l’obligation de tri à la source des biodéchets à tous les producteurs ou détenteurs (ce qui inclue les ménages). Ce tri à la source peut être mis en place par une collecte séparative ou par une valorisation organique in-situ (compostage, méthanisation). Les établissements de restauration/hôtellerie et d’industrie agroalimentaire sont localisés sur la carte cidessous. Ils sont particulièrement concernés en tant que « gros producteurs ».

6.

Localisation des établissements potentiellement gros producteurs de biodéchets - Source des données : CCI Martinique, Système d’information économique ; carte : H3C-CARAÏBES

6.

LES OPPORTUNITES D’AMELIORATION DU CAPTAGE ET DE LA VALORISATION DES DECHETS

Le déploiement du tri à la source des biodéchets, L’optimisation du maillage en bornes d’apport volontaire pour les recyclables secs (emballages, papiers, verre), L’aboutissement du projet de déchèterie sur la commune.

6.4.2.2. L’état de l’assainissement des eaux usées et eaux pluviales

La CACEM et sa régie communautaire ODYSSI gèrent depuis le 1er janvier 2017 l’assainissement des eaux usées pour la commune du Lamentin.

Près de 52 % de la population lamentinoise a recours à un dispositif d’assainissement individuel ou groupé, non raccordé au réseau d’assainissement collectif29. Environ 90 % de ces installations seraient non conformes et représentent donc un risque avéré de pollution pour l’environnement. Le schéma directeur assainissement de la CACEM a été réalisé en 2008 et nécessite une mise à jour. Le programme d’assainissement communautaire prévoit, à horizon 2025, de raccorder près de 4 200 EH via trois extensions de réseau pour l’assainissement des quartiers d’Acajou-Gondeau, de Bélème et Plaisance/Pelletier. Concernant spécifiquement le périmètre d’étude, une extraction du plan d’assainissement communautaire 2015-2025 est présentée ci-dessous. Les zones de collecte des eaux usées existantes sont représentées en bleu.

Extraction du plan d'assainissement communautaire 2015-2025 (source : ODYSSI)

Les eaux usées collectées sur le périmètre d’étude seront, à terme, acheminées vers la station d’épuration des eaux usées (STEU) de Gaigneron. Les matières de vidange des dispositifs d’assainissement non collectifs sont accueillies par l’unité de traitement des matières de vidange de la Trompeuse pour y être compostées puis valorisées en agriculture. 20 sociétés agréées pour la vidange

29 Données 2017, Observatoire de l’eau de Martinique

6.

des fosses septiques étaient dénombrées en Martinique au 12 novembre 201530. E-compagnie dispose également d’une unité de traitement des matières de vidange pour leur propre flotte de camions « hydrocureurs ». Les boues sont ensuite enfouies ou méthanisées.

Une zone critique en termes d’assainissement collectif est identifiable sur le plan d’assainissement

communautaire 2015-2025, au sein du cœur de ville. Les parcelles sont identifiées en rouge ci-dessous.

Identification des zones critiques du périmètre d’étude en termes d’assainissement collectif des eaux usées (en rouge) - Source : H3C-CARAÏBES

Les eaux pluviales de ruissellement sont entrainées vers les exutoires naturels les plus bas correspondant à la mangrove. Des caniveaux aériens récupèrent des eaux pluviales des chaussées. Une mauvaise perméabilité des sols entraine une concentration des eaux de ruissellement et une augmentation des débits. L’érosion des sols, des ravines et des berges en sont une conséquence directe.

Afin de limiter le ruissellement des eaux pluviales, des mesures peuvent être envisagées, telles que la récupération des eaux de toitures pour utilisation dans les usages domestiques ou encore la limitation de l’imperméabilisation (végétalisation des parcelles, noues filtrantes, dalles paysagères, …).

Les surfaces anthropisées imperméables sont cartographiées ci-dessous, à l’échelle du périmètre d’étude. Les zones imperméables bâties sont distinguées des zones imperméables non bâties. L’aléa inondation à risque fort et moyen est également représenté.

30 CTM, INDDIGO, Etat des lieux de la gestion des déchets – Plan territorial de prévention et de gestion des déchets de la Martinique, mars 2018

6.

Cartographie des surfaces imperméabilisées et du risque inondation à l’échelle de la centralité - Source des données cartographiques : DEAL Martinique, octobre 2013 et IGN, OCSGe 2017 ; carte : H3CCARAÏBES

UNE PRESSION IMPORTANTE DE L’ASSAINISSEMENT SUR LES MASSES D’EAU

La qualité des cours d’eau de la Martinique est suivie par l’Office de l’Eau et par la DEAL. Sur la commune du Lamentin, la qualité des eaux des rivières est globalement mauvaise du fait notamment : d’une part importante de systèmes individuels d’assainissement défaillants, de l’encombrement des lits de rivières par des déchets, du lessivage des sols chargés en hydrocarbures, fertilisants ou produits phytosanitaires, de rejets directs dans les milieux naturels. La pollution des cours d’eau implique de facto la contamination des milieux récepteurs, ce qui impacte grandement la biodiversité.

6.

6.4.3. Un périmètre peu concerné par une pollution des sols avérée

Deux types de pollution des sols peuvent être distingués : la pollution d’origine industrielle dont les teneurs sont souvent élevées et sur des surfaces réduites ;

la pollution diffuse souvent dont les concentrations sont plus faibles mais sur des surfaces plus importantes (pesticides, retombées de pollution atmosphérique près des grands axes routiers, etc.). Les sites pollués ou potentiellement pollués sont recensés dans les banques de données du BRGM BASOL (inventaire des sites pollués ou potentiellement pollués) et BASIAS (Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de Service). L’unique site pollué ou à forte probabilité de pollution, recensé par la banque de données BASOL sur le périmètre d’étude est le centre de récupération et de stockage de pièces détachées de VHU BERAL Auto SARL. Ce site est traité et libre de toute restriction et aucune pollution des eaux souterraines n’a été constatée.

Les anciens sites industriels et activités de service susceptibles d’engendrer une pollution (base de données BASIAS) sur le périmètre d’étude sont pointés sur la carte ci-dessous :

Localisation des sites de la base de données BASIAS au sein du périmètre d'étude

L’aménagement du territoire doit prendre en compte ces données bien qu’elles ne préjugent pas nécessairement d’une pollution avérée à leur endroit.

6.

6.5. Enjeux stratégiques

Changement

climatique

Biodiversité

Risques et pollutions Axe 6 – Assurer la préservation de l’environnement et de la biodiversité A l’échelle du territoire A l’échelle de la centralité A l’échelle du centre bourg

Considérer le changement climatique pour l’ensemble des projets d’aménagement Réduire la dépendance énergétique du territoire

Augmenter la capacité de résilience du territoire (préparation, autonomie énergétique, alimentaire, etc.) centralité une politique de végétalisation et de dés imperméabilisation des sols l’ensemble des projets

Faire rayonner à l’échelle régionale la diversité et richesse biologique du Lamentin

Développer la culture du risque Développer les pratiques de mise aux normes et d’entretien des systèmes d’ANC Responsabiliser les chefs d’entreprise, les artisans vers l’éco-

Assurer le confort thermique des usagers, éviter les îlots de chaleur

Tenir compte de l’élévation du niveau de la mer dans les projets d’aménagement Intégrer les préconisations de performance énergétique et de maîtrise de l’énergie dans le cadre de la dynamisation du centreville

Valoriser l’écosystème exceptionnel de la mangrove en entrée de ville Impulser à l’échelle de la

Prendre en compte l’aléa inondation dans exemplarité

d’aménagement Maîtriser les impacts environnementaux liés aux activités humaines (tertiaires, industries, transports, etc.) Identifier et protéger le couvert végétal en centre urbain

7.

7 . C O N C L U S I O N S E T P R E M I E R E S P I S T E S S T R A T E G I Q U E S

L’approche multithématique et pluriscalaire permet de confirmer les enjeux du projet urbain Cœur de Ville à conduire sur le centre bourg. Il est alors nécessaire de définir successivement le rôle du centre bourg dans l’affirmation du rayonnement de la commune à l’échelle du territoire, et dans le fonctionnement de la centralité multipolaire du Lamentin.

Schéma d’imbrication des trois échelles de projets - Source INterland

Cette approche confirme également la nécessité de définir l’articulation du centre bourg avec les autres quartiers constitutifs de la centralité Lamentinoise notamment en matière de logements et de commerces.

Pour cela, la phase 2 de la mission devra faire émerger les principes directeurs à l’échelle de la centralité qui garantiront cette complémentarité et participeront à l’émergence d’un cœur de ville cohérent, équilibré et inscrit dans un modèle de transition.

7.

Schéma de la centralité multipolaire - Source INterland

Cette approche confirme aussi le rôle du centre bourg et son caractère prioritaire dans le projet urbain

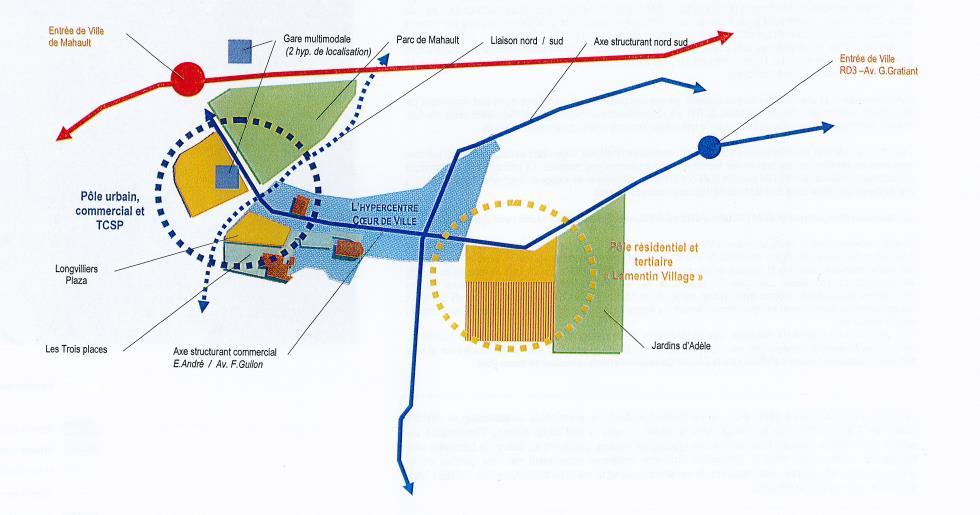

de la centralité. Au regard du schéma de référence de 2004, il apparait en effet important de prolonger les intentions générales proposées, de les actualiser avec le diagnostic réalisé et ainsi permettre sa mise en œuvre au travers du programme Action Cœur de Ville.

Schéma de référence 2004

7.

7.1. Axe 1 – Une offre résidentielle et d’hébergement singulière pour promouvoir l’envie d’habiter en centre-ville

Malgré une relative stabilité démographique, le Lamentin est confrontée à deux enjeux majeurs : assurer une place pour ses jeunes d’une part, et réussir son adaptation pour les grandes personnes d’autre part. Ces dynamiques doivent être intégrées en particulier dans une politique du logement ambitieuse, qui devra répondre à deux questions simples : un centre-ville pour qui, et comment ?

Rendre l’habitat attractif : repenser le centre-bourg du Lamentin comme une étape du parcours résidentiel, en offrant aux jeunes ménages et aux familles des produits logement de qualité et adaptés aux évolutions démographiques. Il sera nécessaire de travailler à une diversité en matière de taille de logements, de qualité architecturale et d’insertion urbaine et paysagère. Des maisons de ville aux premiers appartements pour les jeunes, en passant par des logements adaptés pour les grandes personnes, le parc de logement en centre-ville doit être gage de qualité.

Limiter l’étalement urbain, c’est aussi assurer la revitalisation d’un centre-ville qui dispose encore des moyens pour se redévelopper sur lui-même. La récupération des logements vacants, des dents creuses et des friches doit constituer une priorité de l’action Cœur de Ville et devra assurer l’évolutivité des programmes envisagés.

Vers une offre différentiante et complémentaire. Le cœur de ville doit aussi construire les moyens pour assurer sa différenciation à l’échelle de la Martinique. Passer d’une situation de carrefour à une situation de destination, c’est aussi s’assurer de sa capacité à héberger, et notamment ses touristes, en anticipant nécessairement les besoins en équipements ou aménagements qui y sont liés. Le cœur de ville du Lamentin, pour satisfaire une mixité sociale et répondre aux défis démographiques de la société martiniquaise (vieillissement, départ des jeunes), doit pouvoir s’adresser à sa population avec les bons arguments : une gamme de produits logements claire pour un parc de qualité, qui ne doit plus rentrer en concurrence avec les autres quartiers, mais bien proposer des alternatives et des complémentarités.

7.2. Axe 2 – Un tissu économique et commercial ancré dans son territoire pour construire le rayonnement du cœur de ville

Si le Lamentin se distingue par sa vitalité économique et son dynamisme, elle se distingue aussi par la dévitalisation de son centre bourg. Ce cœur de ville ne doit donc plus chercher en vain à concurrencer ses zones d’activités économiques, mais à inventer son propre tissu économique : celui qui fera destination, celui qui animera un centre bourg en perte de vitesse, celui qui fera venir la population, celui qui sera recherché en Martinique.

Complémentarité ou concurrence ? C’est la première question stratégique à se poser pour le Lamentin. Qu’est-ce qui fera que demain, le centre-ville du Lamentin disposera des activités et des commerces qui n’existent pas ailleurs. Répondre à cette question, c’est mettre fin à une concurrence commerciale contreproductive entre un centre et sa périphérie. C’est reprendre la main sur un commerce de proximité qui doit assurer la vitalité d’un centre historique en perte de vitesse. Et c’est aussi définir et porter une politique forte pour lutter contre la vacance commerciale, prévoir des locaux adaptés, et assurer les conditions de son développement : accessibilité, sécurité, visibilité.

Vers des commerces de qualité : faire destination. C’est l’autre réalité du Lamentin : un tissu commercial de proximité qui existe, mais qui a muté, qui dépanne et qui survit. Mais l’avenir de la centra-

7.

lité lamentinoise ne peut pas se passer de cette qualité perdue, c’est tout l’enjeu de ce cœur de ville : quid d’une vie nocturne et culturelle riche, quid d’un commerce de bouche de qualité, des cafés-terrasses animés, d’un artisanat local mis en valeur, de relais d’enseignes et de marques pour les jeunes ?

De l’expérimentation à l’excellence. La vitalité économique d’un territoire, c’est aussi par définition sa capacité à entreprendre, à expérimenter. L’exemple du développement de l’Economie sociale et solidaire est à ce titre un des exemples phares de la capacité de résilience d’un territoire. Et c’est aussi un des exemples de réussite marquante pour le cœur de ville du Lamentin, avec une recyclerie (Repair Café) qui est aujourd’hui un lieu reconnu dans toute l’île, et vecteur de nombreuses autres activités. Le cœur de ville doit donc pouvoir s’ouvrir et même encourager ces nouvelles initiatives, incuber de nouvelles activités, et être le facilitateur de l’économie de demain. La stratégie de développement économique qui sera associée à l’Action Cœur de Ville devra par conséquent bien tenir compte de ces différentes réalités du Lamentin, en se positionnant sur les bons leviers, c’est-à-dire, ceux qui offriront les conditions nécessaires à l’émergence d’une nouvelle polarité commerciale du centre-bourg.

7.3. Axe 3 - Un maillage et des connexions repensés pour prolonger le rôle de carrefour multimodal et encourager une mobilité durable

D’abord tournée vers la rivière du Longvilliers pour le commerce, le développement du Lamentin s’est alors poursuivi en fonction et pour la voiture individuelle. Le Lamentin demeure un territoire de convergences des flux, de par son histoire, sa géographie, son poids économique, comme en témoigne le développement récent du TCSP.

Développer les modes actifs dans le centre-bourg et se donner les moyens de l’intermodalité. Le défi est autant de sensibiliser voire d’éduquer les populations à la pratique de ces modes que de créer des synergies entre les différents types de transports existants. Les transports en commun sont à optimiser et/ou développer (notamment pour le maritime/fluvial) de manière à pouvoir assurer une meilleure desserte et une utilisation optimale du réseau. La question de la fiabilité est essentielle. La marche à pied doit être facilitée (continuité et sécurité des aménagements). Pour rappel, il est possible de parcourir la quasi-totalité du centre-bourg à pied en 5 minutes. Assurer le maillage et la continuité des connexions sur l’ensemble du territoire d’étude passera également par l’aménagement de certains espaces au profit des mobilités actives.

Assurer l’accès des espaces publics à l’ensemble des usagers. Dans la continuité du premier enjeu, il s’agit de rendre attractif l’espace public du point de vue des mobilités douces. Cela passe notamment par la sécurisation des lieux et l’amélioration de l’accessibilité physique de tous dans les espaces qui le permettent (problématiques de topographie).

Repenser la place du véhicule motorisé dans la centralité. Son utilisation systématique tend à questionner les raisons mêmes de son utilisation : la liberté et le confort. Au regard de l’évolution actuelle des consciences et des comportements, il est en effet nécessaire de s’interroger sur l’avenir de l’automobile, et davantage encore de l’autosolisme. L’optimisation des autres modes de déplacement, couplée à un maillage du centre par des navettes électriques gratuites par exemple, pourrait permettre un désengorgement du centre bourg aujourd’hui saturé.

7.

La mobilité et les déplacements sont à la fois les moyens pour atteindre des destinations mais également des outils d’appropriation de l’espace public. Conditionner le maillage du territoire en transports alternatifs au véhicule motorisé contribuera au mieux-vivre des populations et des visiteurs du centreville. Mettre fin au « tout voiture » constitue une opportunité de démarcation de la Ville du Lamentin visà-vis des autres communes de Martinique et participera notamment à la création de la « Destination Lamentin ».

7.4. Axe 4 – Une urbanité renouvelée pour promouvoir un modèle durable de la ville martiniquaise

Faire du secteur d’étude élargi la future grande centralité Lamentinoise dans l’imaginaire de chacun est un enjeu de taille. Dans cette vision prospective, le centre bourg, la pièce historique de cette figure de centralité multipolaire doit relever différents défis en termes d’urbanité (morphologie urbaine, paysage urbain et espace public). Ces défis sont tous à mettre en perspective de la singularité du Lamentin qui repose inévitablement sur le caractère urbain et patrimonial de son centre bourg. Cette urbanité demeure, avec le centre-ville de Fort-de-France, une spécificité martiniquaise et donc un atout à révéler et à valoriser dans le cadre du projet urbain.

Réhabiliter ou revaloriser l’ensemble du patrimoine historique du Lamentin, et mettre en réseau

ces différentes « pépites patrimoniales ». Les abords de la rue Ernest André qui concentre l’ensemble des bâtiments à valeur patrimoniale sont à réhabiliter. Un programme de réhabilitation de l’habitat est à engager sur la section Place du Calebassier / Site de l’Hôpital de manière à créer un effet levier.

Dans ce périmètre les dents creuses sont à mobiliser pour participer à l’intensification urbaine soit au travers d’un programme de développement résidentiel (maisons de ville) soit d’un programme d’hébergement innovant (logements libre-service en réseaux dans le centre bourg).

Faire du secteur Calebassier et du site de l’ancien hôpital, les deux projets à fort potentiel dans la

stratégie de revalorisation du centre bourg. L’opportunité représentée par ces deux secteurs pour le projet urbain est à saisir. Le secteur Calebassier offre l’opportunité de reconstituer un lieu de vie et d’animation de rayonnement territorial et de retrouver le lien historique entre le centre bourg et le canal. Ce secteur doit faire l’objet d’un projet urbain à haute valeur environnementale et inscrire sa programmation urbaine en complémentarité de la rue Ernest André, notamment d’un point de vue commercial. Le développement d’une offre résidentielle permettra de diversifier les typologies du centre-ville et de proposer des logements collectifs en centre-ville (à destination des jeunes ménages et des séniors). Le secteur de l’hôpital offre quant à lui l’opportunité de développer une opération mixte en cœur de ville, dans un cadre patrimonial et paysager de très haute qualité. L’opération devra préserver et reconvertir les bâtiments à valeur patrimoniale et conserver la trame paysagère du site (alignements, arbres isolés). L’opération pourra ainsi prendre la forme d’un « parc habité » et proposer une programmation économique (tertiaire et services) et une nouvelle offre de logements à positionner en complémentarité de la place du Calebassier.

Valoriser la trame d’espaces publics historiques et favoriser son appropriation pour reconstituer

un lien social dans le centre bourg. La requalification des espaces publics est un levier nécessaire dans le projet urbain. Le réseau historique constitué depuis la place Calebassier jusqu’à l’hôpital

7.

est à activer au travers d’une politique de végétalisation et de pacification (diminution de la pression de la voiture). Ce réseau offre l’opportunité de constituer des espaces de proximité en cœur de ville et de diversifier les usages selon des séquences urbaines claires (hôpital / rue Ernest André / place Schœlcher / place du Calebassier / Canal) et de construire une véritable porte sur le parc naturel des berges du Canal.

7.5. Axe 5 - Un positionnement culturel et sportif pour participer au rayonnement de la commune et qualifier le cadre vie en centre-ville

L’histoire culturelle de la commune et son pôle d’équipements sportifs implanté en plein cœur de la centralité sont deux atouts à valoriser dans le cadre du projet qui peuvent résolument proposer des leviers de transformation en contribuant au rayonnement de la commune et à la qualification du cadre vie (pour participer à retrouver une attractivité économique et résidentielle).

Redonner vie aux marqueurs de l’identité du Lamentin pour faire du Lamentin de demain un lieu

de destination : ville de culture, ville chargée d’histoire. La culture est une composante fondamentale du centre bourg que le projet doit raviver au travers d’une politique de modernisation et de mise en réseaux des grands équipements culturels (médiathèque, cyber espace, marché couvert, village des artistes…). Ces équipements doivent retrouver une place dans le centre bourg et s’articuler avec les espaces publics qui sont également en recherche de vocations et d’usages. En complémentarité le projet urbain devra miser sur une politique culturelle « hors les murs » pour recréer une animation urbaine et activer le réseau d’espaces publics qui se structurera à terme depuis la place du Calebassier (haut lieu culturel et événementiel) jusqu’au site de l’hôpital.

Faire de l’ensemble sportif un complexe de destination de rayonnement territorial voire national.

Les équipements du complexe, la localisation en cœur de ville, l’hyper-accessibilité et la connexion à l’aéroport font de cet ensemble un espace d’accueil de grandes manifestations sportives et/ou un centre d’entrainement pour des équipes en période de préparation physique.

7.6. Axe 6 – Un changement de paradigme pour inscrire la centralité dans un modèle de transition et passer de la ville fertile à la ville écologique

Ville littorale, le Lamentin a la particularité d’avoir une centralité ouverte sur l’un des plus importants espaces de mangrove de Martinique, d’être traversée de plusieurs cours d’eau et d’être parsemée d’espaces de biodiversité remarquables. Des liaisons sont à tisser entre ces différents espaces de manière à assurer une continuité écologique. Pour cela, il s’agira à la fois de valoriser les espaces privés aujourd’hui végétalisés et de développer les espaces verts dans le centre-ville. Ceux-ci contribueront à la fois à la préservation de la biodiversité, à la qualité de l’air particulièrement affectée par la circulation automobile, à l’esthétisme de la ville, à la création de lieux de fraîcheur et de convivialité et ainsi à une meilleure qualité de vie. La plantation d’espèces nourricières et le déploiement de jardins partagés, notamment dans les dents creuses du centre, participeront également, dans une moindre mesure, à l’autonomie alimentaire de la

7.

ville et, du point de vue symbolique, à la « ville fertile », l’identité agricole du Lamentin jusqu’en son cœur. Le changement climatique avéré ainsi que le risque inondation sont des éléments à intégrer de manière transversale à l’ensemble des projets d’aménagement afin d’assurer la pérennité et la résilience du territoire.

LA TRADUCTION SPATIALE DE CES AXES A L’ECHELLE DU CENTRE BOURG, DANS LE PROLONGEMENT DU SCHEMA DIRECTEUR DE 2004, LAISSE ENTREVOIR LES BASES DU PLAN GUIDE A DEVELOPPER EN PHASE 2.

Ebauche du plan guide 2020 - Source : INterland

7.

7.7. Synthèse des atouts et limites pour la centralité lamentinoise

Axe 1 - De la réhabilitation à la restructuration, vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville

Axe 2 – Favoriser un développement économique et commercial équilibré

Atouts

Un modèle familial persistant, des ménages assez stables Un solde naturel qui demeure positif Un foncier maîtrisable, de la disponibilité en centre-ville Une urbanité attractive, un cadre de vie apprécié Une résorption de l’habitat indigne en cours

Un taux de chômage élevé, mais qui n’augmente pas Un environnement économique dynamique Une offre en formation relativement étayée Une économie sociale et solidaire en essor

Limites

Une population vieillissante Des jeunes sur le départ Un marché du logement peu attractif

Un parcours résidentiel peu lisible

Un parc de logements peu adaptés (grands logements) et vieillissant

Un taux de vacance préoccupant Un parc social concentré sur certaines zones et souspression

Une population fragile face à l’emploi (employés, ouvriers) De nombreux emplois dépendants du secteur administratif public Une concurrence forte entre commerces de proximité et zones d’activité périphériques Une vacance commerciale importante dans le centre bourg Des locaux inadaptés en centre-ville

Une offre ultra concentrée en centre bourg et peu qualitative

7.

Axe 3 - Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions Axe 4 - Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine Axe 5 - Fournir l’accès aux équipements, services publics, à l’offre culturelle et de loisirs

Atouts

Une ville hyper connectée, très accessible en voiture

Une ville accessible à pieds La proximité du TCSP, de l’aéroport et des voies maritimes

Un très haut débit accessible, des conditions numériques

Un réseau de bus structurant

satisfaisantes Un cadre paysager très qualitatif La présence de l’eau comme un atout structurant

Un patrimoine bâti historique riche et des éléments patrimoniaux qui ponctuent la ville

Une urbanité marquée et singulière à l’échelle de la

Martinique De nombreux équipements sportifs structurants et rayonnants à l’échelle du territoire La Culture comme moteur du centre-ville (rôle structurant du Centre Culturel du Bourg) Une ville chargée d’histoire Une vie sportive structurante

Limites

La dépendance à l’usage individuel de la voiture… et à la culture de l’hyper proximité

Des conditions de stationnement peu adaptées Le sous déploiement de l’offre pour les mobilités douces

Une accessibilité limitée en voiture pour l’hyper centre Des connexions peu optimales entre les pièces urbaines

Une intermodalité à renforcer

une ville marquée par l’étalement urbain des espaces publics fragmentés et peu mis en valeur un patrimoine bâti qui doit être réhabilité et revalorisé

des entrées de ville peu qualitatives

de creuses nombreuses dents

La Santé de proximité à l’épreuve du vieillissement de la population Une faible représentation de l’action sociale

Une offre en équipement ultra polarisée (Place d’Armes et Petit Manoir) Des espaces publics sous équipés

7.

Axe 6 - Assurer la préservation de l’environnement et de la biodiversité

Atouts

Un cadre paysager riche Un domaine lacustre déterminant pour la biodiversité (mangrove, littoral) Une trame verte urbaine importante… à renforcer Une trame bleue riche et structurante

Des sols peu pollués

Limites

Un contexte de changement climatique fortement déterminant en contexte insulaire

Des risques naturels bien présents Un confort thermique non satisfaisant pour les espaces publics

Des grandes ruptures et coupures pour les connexions écologiques Une forte dépendance aux énergies fossiles L’assainissement collectif et individuel, un vrai problème Une pollution atmosphérique élevée