84 minute read

ANNEXES

FICHE 1 : Annexe 1 : FICHES DE LECTURE

TITRE : PAYSAGE EN COMMUN, POUR UNE ETHIQUE DES MONDES VECUS

Advertisement

AUTEUR : Pierre Donadieu

EDITEUR / EDITION : Contrées et concepts DATE : Septembre 2014 AUTEUR : Pierre Donadieu est professeur émérite de sciences du paysage à l’École nationale supérieure de paysage de Versailles-Marseille. Ses recherches s’articulent autour de plusieurs thèmes : les théories et les démarches du projet de paysage, les politiques publiques de paysage, la géomédiation paysagère ou encore la diversification des métiers du paysage. Il est l’auteur de nombreux ouvrages tels que Campagnes urbaines (Paris : Actes Sud, 1998), Le paysage entre nature et culture écrit en collaboration avec Michel Périgord ou encore, toujours avec Michel Périgord mais aussi avec Régis Barraud, Le Paysage, entre natures et cultures (Paris : Armand Colin, 2012).

GENRE : Essai

RESUME :

Ce livre est écrit de manière assez simple et fluide. Il s’adresse non pas au monde scientifique mais aux acteurs du paysage. On pourrait très bien imaginer qu’il soit lu par des élus ou des adjoints d’une commune. Il met ainsi en confrontation les politiques, la gouvernance, les citoyens, mettant en avant les désaccords. Il est beaucoup illustré par des exemples, rendant les faits très concrets et remettant en question chaque situation. Les différents avis sont légitimés montrant qu’en matière de paysage, il est difficile de décider des questions publiques. Pierre Donadieu, apporte ici une vraie réflexion sur les droits du paysage et la valeur que le paysage peut prendre de manière juridique. « Le bien commun réunit le matériel et l’immatériel

123

(les biens et les ressources) qui apportent des bienfaits (bien-être, bonheur, plaisir, liberté, solidarité, fierté, dignité, richesse, etc.) aux hommes. » Le bien commun doit prendre en compte les deux, la ressource et la valeur (la perception). Le but étant que le paysage devient dans les débats, un indicateur de qualité de vie. Le bien commun paysager suppose donc un terrain, une étendue territoriale mais aussi des gens qui partagent un intérêt, un sens collectif pour le lieu. On trouve une certaine pédagogie dans cet essai, Pierre Donadieu donne des conseils aux élus mais aussi aux habitants concernant leur rôle dans les paysages de leur commune. Le plateau de Malzéville est patrimonialisé par un acte juridique, son inscription au réseau Natura 2000 alors que la mise en bien commun est la prise de conscience des gens qui en ont un usage, une perception. Pierre Donadieu affirme que les deux processus peuvent s’appuyer l’un sur l’autre. Il interroge donc ici l’équilibre entre les décisions politiques et les usages quotidiens. Les conseils qu’ils donnent aux élus est en premier lieu de s’intéresser à leur commune et tout particulièrement aux paysages de leur commune mais aussi aux acteurs publics et privés à l’origine de ces paysages. Le bien commun est l’accord entre les décideurs et la collectivité. Cette lecture permet de comprendre la fragilité de la définition du bien commun paysager. La perception du paysage est en lui-même une ambivalence entre objectivité et subjectivité. Le bien commun, lui met en commun l’objectivité des décideurs ainsi que leur pragmatisme mais aussi la subjectivité des usagers de ces lieux.

EXTRAITS :

P. 25 « Le bien commun paysager est un concept nouveau qui permet de décrire les relations entre l’espace matériel et les hommes qui le perçoivent, le produisent, y vivent et en vivent. Il désigne tout espace matériel perceptible qui est jugé (et parfois revendiqué) avec des valeurs morales autant qu’esthétique (beau / laid) ou esthétiques (plurisensorielles) dans une perspective collective et non seulement individuelle.

Le bien commun paysager suppose d’une part un périmètre géographique territorial, par

124

exemple national, supra national, territorial ou local, d’autre part un groupe humain pour lequel les lieux ont un sens collectif. »

P. 27 « Je définis le bien commun paysager comme la ressource perceptible (surtout visuelle) qui est digne de l’intérêt général (de tous et du plus grand nombre) et de l’intérêt particulier de celui ou de ceux qui en ont la propriété et/ou l’usage. La notion de paysage qui est requise est à la fois objective (ce qui est perçu) et subjective (les valeurs éthiques et esthétiques suscitées et associées par chacun). » P. 30 « Le bien commun paysager doit être perceptible c’est-à-dire visible, localisable et accessible physiquement. C’est alors un paysage - une portion de territoire telle qu’elle est perçue - au sens juridique de la Convention européenne du paysage de Florence. » P. 31 « Le bien commun paysager s’inscrit nécessairement dans l’espace matériel et dans le temps social, de manière continue périodique ou intermittente. D’aucuns pensent qu’il est insaisissable et fugace. D’autres ont recours à des « arrêts sur image ». C’est une vraie difficulté qui relativise et fragilise les approches objectives des paysages. » P. 211 « L’idée de paysage dans l’acceptation juridique de la Convention européenne du paysage de Florence apporte le point de vue du citoyen dans le débat public démocratique local territorialisé. Au-delà des logiques de la propriété privée et publique, le bien commun paysager se concrétise au carrefour de la légalité (le droit afférent aux ressources), de la légitimité (l’expression publique des opinions) et de l’éthique (les valeurs morales en jeu). Il n’entre pas vraiment dans une catégorie disciplinaire, même s’il est issu de l’économie et de la morale. »

125

FICHE 2 :

TITRE : Le paysage dans l’action publique : du patrimoine au bien commun AUTEUR : Anne Sgard EDITEUR / EDITION : Développement durable et territoire, Vol. 1, n°2 DATE : Septembre 2010 AUTEUR : Anne Sgard est professeure associée à l’Université de Genève depuis 2010, elle exerce conjointement au Département de Géographie et à l’Institut Universitaire de Formation des Enseignants. Spécialiste du paysage et des politiques paysagères, ses travaux portent sur les liens entre paysage et territorialités ; ses travaux récents s’intéressent à la mobilisation du paysage dans les discours habitants, dans les politiques locales et dans les controverses environnementales. Elle a également travaillé sur l’histoire et l’épistémologie de la géographie notamment à propos de la montagne. Agrégée des Universités en France, elle a obtenu un doctorat en 1994 sur «Le paysage, de la représentation à l’identité. Les discours sur la montagne et le développement territorial. L’exemple du Vercors» à l’Institut de Géographie alpine de Grenoble (France) et a soutenu en 2011 une «Habilitation à diriger des recherches»: «Le Partage du paysage». Elle a été Maitre de Conférences à l’Université Pierre Mendès-France de Grenoble et membre du laboratoire PacteTerritoires jusqu’en 2010. Elle a été directrice des publications de la Revue de Géographie Alpine de 2002 à 2010, et reste membre du Comité de rédaction et du Conseil d’administration. Elle est membre du comité de rédaction de la revue Projets de paysage. (Source : Portail de la didactique du paysage, Université de Genève). GENRE : Article.

RESUME :

Dans ce texte, Anne Sgard, interroge les politiques publiques françaises vis-à-vis de la patrimonialisation et du bien commun du paysage. Elle remet au centre une question fondamentale, « à quoi sert le paysage ? », à qui sert le paysage ? Le terme patrimonialisation

126

est beaucoup utilisé par les politiques publiques pour justifier de leurs actions par rapport à des logiques de protections. Le bien commun est ici questionné ainsi que la légitimité par rapport à la place du paysage. L’intérêt de ce texte pour ce mémoire d’initiation à la recherche, sont les questions soulevées, partant du constat que deux termes sont souvent associés au paysage, le patrimoine et « plus récemment », le bien commun. Ce qui m’a particulièrement intéressé c’est la question de la patrimonialisation. En effet, elle remet en cause le fait que le paysage soit figé par les politiques publiques parfois incompatible avec la volonté d’évoluer, de se projeter. La notion de bien commun est ambiguë, est-ce que l’on parle de ressource commune (les biens communs), de bien public ou de l’intérêt général (le bien commun) ? Questionnant ainsi les valeurs sur lesquelles est fondé ce commun. Quelle est la légitimé de l’inscription du plateau au réseau Natura 2000 ? Pourquoi, pour qui mettre au cœur des débats la protection écologique ? Le problème fondamentale du bien commun est de réussir à concilier fréquentation, accès à tous mais en limitant l’impact de chacun. Les politiques se focalisent sur l’entretien, la protection, la mise en place de normes, créant des tensions, la question de l’accessibilité par tous est peu mise en avant.

EXTRAITS :

p.2 « C’est ce que défend aussi le courant de l’esthétique environnementale, qui plaide pour une prise en compte, au sein des politiques de développement durable, de la qualité sensible de notre environnement quotidien: « Lorsque l’environnement est disjoint de l’esthétique, il devient inintelligible. (…) La saisie esthétique contribue à l’habitabilité du monde » écrivent Jacques Lolive et Nathalie Blanc (2007, n.p.). » p.3 « Si cette demande de qualité paysagère au quotidien est difficile à saisir à l’échelle de l’individu, elle se manifeste de manière plus explicite et plus observable dans le cas de controverses où le paysage est explicitement posé au centre du débat, mis en mots par les divers acteurs en présence. » P.4 « Le paysage se trouve rapidement coincé dans cet étroit carcan du patrimoine, valorisé

127

dans une approche qui le fige comme décor immuable des traditions, des racines ou de la nature préservée. Dès lors, ce paysage patrimonialisé intègre difficilement les formes actuelles, évolutives et ordinaires du paysage, plus seulement rurales ou naturelles mais dorénavant urbaines, périurbaines, industrielles… qui demandent d’autres logiques de gestion, adaptées à de nouveaux modes de vie. Considérer le paysage comme un patrimoine et en faire l’objet même d’une politique de patrimonialisation suppose en effet de figer les composantes dans l’état actuel, voire tenter de reconstituer un état considéré comme « idéal ». »

P.6 « L’enjeu est moins un conflit d’appropriation foncière et de gestion, qu’un conflit symbolique entre idéaux et valeurs. »

P.6 « Quelles sont les valeurs qui fondent la gestion commune ? » P.10 « Cela nous conduit à poser la question de l’intérêt général : au nom de quel intérêt va-t-on gérer ce paysage, c’est-à-dire ériger des normes, imposer des règles d’accès et d’usage des lieux, voire envisager des sanctions ? » P. 10 « Mobiliser le paysage dans un projet politique en le qualifiant de bien commun, c’est en soi une revendication : revendication d’un paysage négocié, résultat de l’accord sur un devenir acceptable et accepté. La notion de bien commun trouve donc sa place dans des démarches, en particulier les démarches participatives, mettant l’accent sur la projection dans l’avenir, à travers des scenarii, des représentations collectivement construites du paysage de demain. » P.12 « En outre, le bien commun insiste sur la problématique de la responsabilité des « usagers » vis à vis du collectif : collectif des prédécesseurs, qui ont façonné le paysage tel qu’il est perçu aujourd’hui et auxquels nous sommes redevables, collectif des contemporains qui aspirent à partager ce bien « public », et collectif des autres absents : les générations futures. »

128

Annexe 2 : EXPERIENCES DU TERRAIN

TERRAIN 7 : 2 décembre 2017. Départ : 13h36 Retour : 16h47

Météo : grand ciel bleu, neige sur le sol. Froid et vent en haut du plateau. Marche et discussions libres.

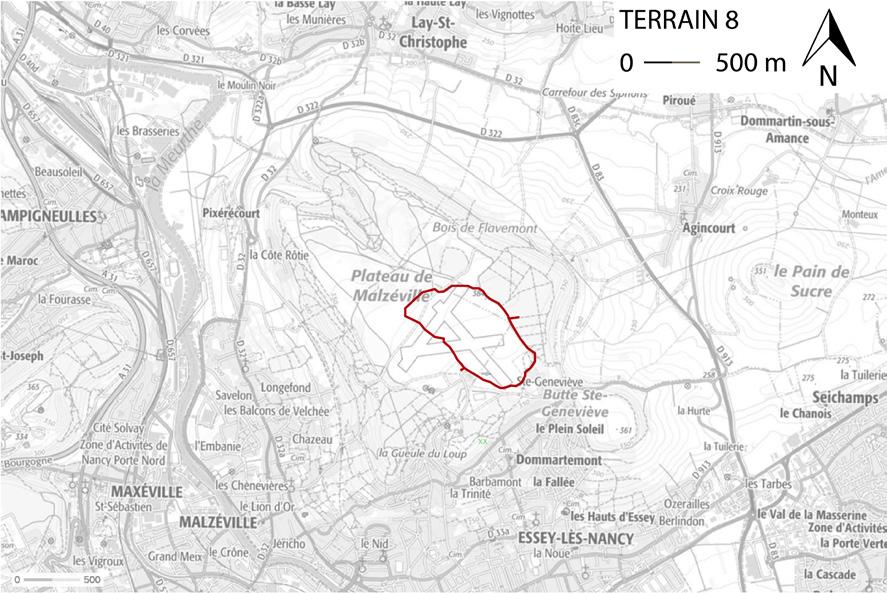

TERRAIN 8 : 3 décembre 2017. Départ : 14h26 Retour : 16h51 Météo : ciel gris, froid et neige sur le sol.

Marche et discussions libres.

TERRAIN 10 : 30 décembre 2017. Départ : 09h06 Retour : 12h07 Météo : vent pluie fine.

Marche et discussion libre sur le plateau de Malzéville avec Daniel Denise.

131

132

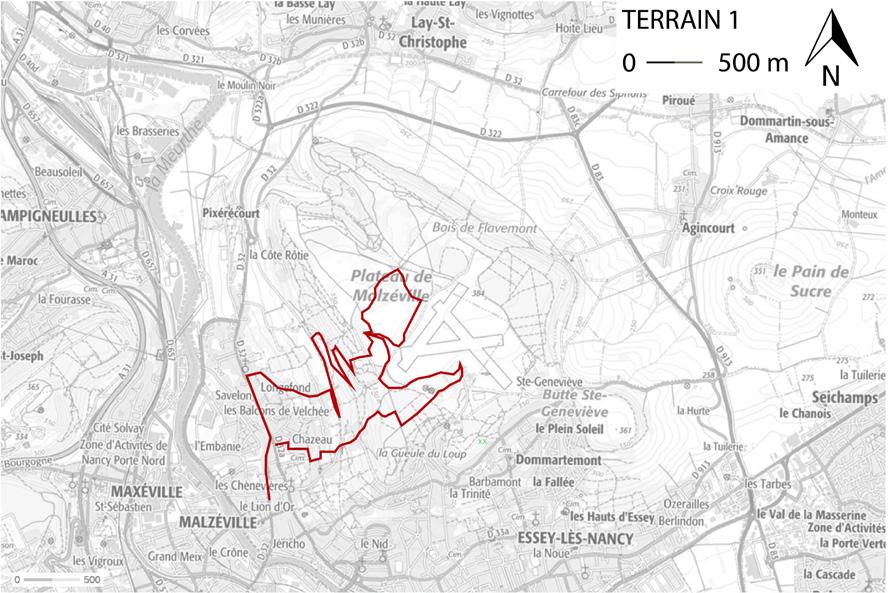

TERRAIN 1 : 30 octobre 2017. 30.10.2017 Départ : 13h57 Retour : 17h40 Météo : Ciel bleu, il fait bon. Marche, déambulation libre, redécouverte du plateau. Prise de note de tout ce qu’il se trouve sur le parcours.

TERRAIN 2 : 31 octobre 2017. Départ : 10h38 Retour : 12h24 Météo : Grand soleil, moins de vent que la veille. Les pointillés sur la carte : trajet en voiture. Marche, la route de contournement. Prise de note de tout ce qu’il se trouve sur le parcours.

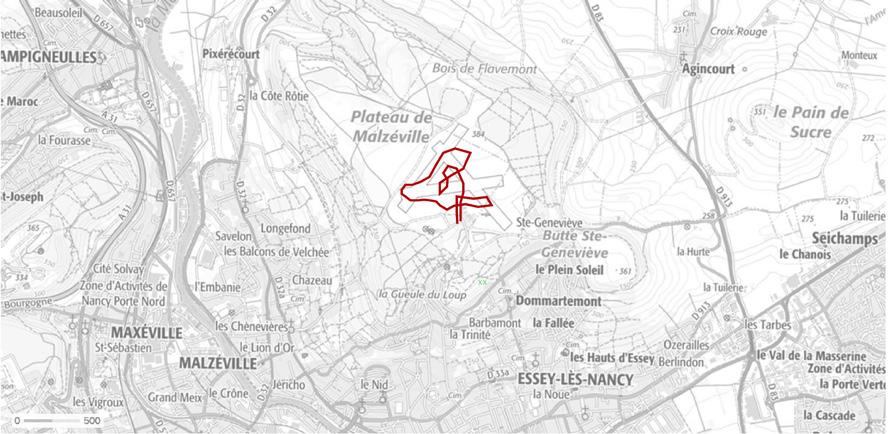

TERRAIN 3 : 4 novembre 2017. Départ 10h47 Retour 12h13 Météo : Ciel nuageux, temps mitigé, quelques gouttes de pluie. Prises de vues.

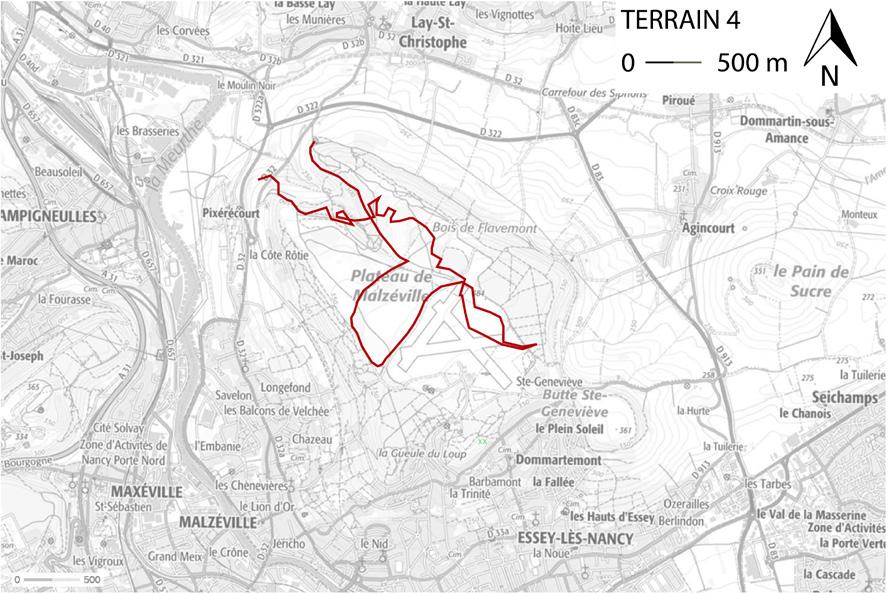

TERRAIN 4 : 4 novembre 2017. Départ 14h24 Retour 18h44 Météo : Il fait bon, le ciel est bleu.

Marche avec un connaisseur du terrain. A la recherche de la source et découverte de lieux inconnus.

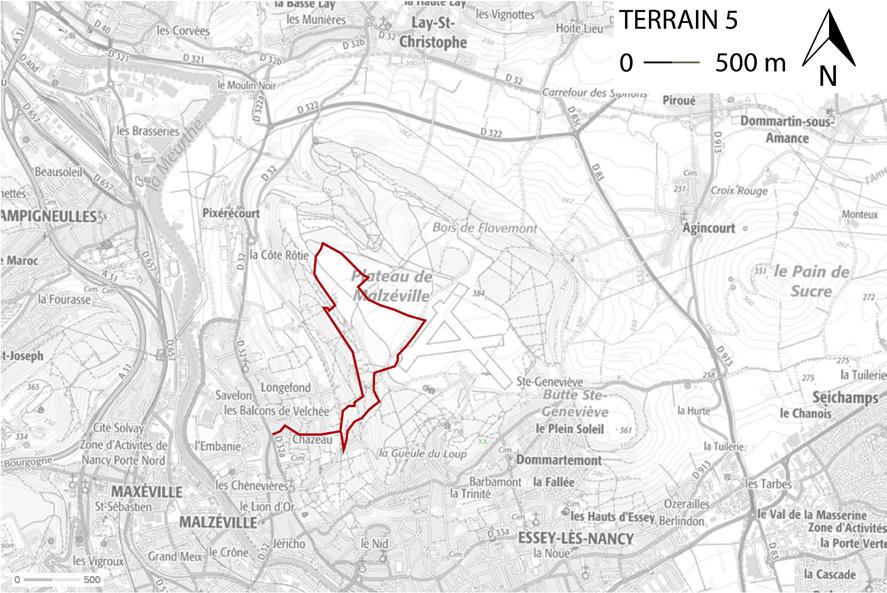

TERRAIN 5 : 5 novembre 2017. Départ : 7h23 Retour : 9h47 Météo : Il pleut.

Marche et relevé des usages.

TERRAIN 6 : 18 novembre 2017. Départ : 10h32 Retour : 12h17 Ciel nuageux et gris, au loin ciel bleu.

Prises de vues.

133

TERRAIN 9 : 29 décembre 2017. Départ : 14h03 Retour : 18h45 Météo : ciel gris puis tempête de neige. Arpentage à une plus grande échelle. « Tournée » des plateaux de la métropole accompagnée de Daniel Denise. Arrêts à cinq endroits différents.

134

Annexe 3 : RETRANSCRIPTION NARRATIVE DES VISITES DE TERRAIN

Terrain 1 : 30.10.2017

Départ : 13h57 Retour : 17h40

Météo : Ciel bleu, il fait bon.

Description : Je décide de prendre le sentier le plus proche de chez moi, qui me mènera le plus rapidement au plateau. Je pars de la rue de l’Eglise. C’est une rue à sens unique en descente. Le trafic y est régulier. Le trottoir d’un seul côté est étroit. Je l’emprunte pour accéder au sentier. Le chemin y est enherbé et mesure environ 1.20 m entre le mur d’une maison et la clôture de la parcelle de l’autre côté. Les jardins sont entretenus. J’entends :

Les oiseaux ;

Une circulation lointaine ;

Mes pas sur le sol. J’aperçois l’antenne. Je tourne à droite, les venelles continues. Les jardins sont toujours entretenus. Il y a des portillons fermés à l’entrée des parcelles des jardins. Des haies ou des grillages entourent les jardins. Je tourne à gauche. Les feuilles mortes ont remplacé le gazon et le gravier. Un panneau avec une pomme dessiné m’indique ce chemin. Les jardins continuent, c’est une succession d’arbres fruitiers (pommiers, poiriers, pruniers, noisetiers), et houx. Il y a un terrain avec des moutons et des poules. Les parcelles attenantes

135

ont des potagers. J’entends :

Le cri d’un coq. Je tourne à gauche. Un grand jardin avec un potager et un verger. « Bonjour ». Un monsieur, la cinquantaine. La clôture s’écroulant rétrécit le chemin. Le soleil est dans mon dos (Sud-Est).

Il y a des noyers. Je tourne à droite.

Au milieu du chemin, plus loin, une stèle. J’entends :

L’autoroute.

Des enfants qui crient.

Les oiseaux.

Le bruit d’un moteur. Je me demande si c’est un avion.

De chaque côté de la stèle 2 parcelles, une clôturée et l’autre ouverte. Il y a de plus en plus d’arbres, est-ce le début de la forêt ? Je tourne à gauche entre deux parcelles. Une impasse. Au bout, des barbelés me barrent la route. Je reviens sur mes pas. Je continue tout droit, allant dans la continuité du chemin par lequel je suis arrivée.

La parcelle est dégagée sur ma droite, laissant place à une vue sur la vallée de Nancy et les coteaux du Haut-du-Lièvre.

J’entends :

136

Porte de cabanes de jardin qui s’ouvre ; Une débroussailleuse ;

Des sons d’oiseaux, des buses ;

Le klaxon d’une voiture.

Je tourne à gauche. Panneau indicateur du grand Nancy. Les parcelles ne sont pas entretenues. Les arbres commencent à perdre leurs feuilles. J’entends :

Le vrombissement continu de l’autoroute.

Un chien qui aboie. Au détour d’un sentier, un chemin goudronné. Je continue sur le chemin qui me semble le plus direct pour monter au plateau.

Je vois :

Au loin, sur les coteaux, j’aperçois les anciennes structures qui servaient de montes charges. Les parcelles semblent peu occupées, il y a des clôtures mais semble n’y avoir aucun entretien. Le chemin s’est rétrécit, environ 30 cm.

Je suis de nouveau proche des maisons. Les parcelles de jardin autour sont à nouveau entretenues. Des potagers sont plantés. Des cris d’enfants qui jouent se rapprochent. Début de la forêt. Des bouteilles plastiques, des poubelles jonchent le sol. « Je suis un porc je laisse ma merde partout. » J’entends des tirs de balles, 14 coups d’affilé. Le chemin s’élargit, j’arrive sur un grand champ.

Je vois :

137

Un avion dans le ciel ;

Je vois :

A l’horizon, (un dégagement sur) la forêt du plateau ; Des lampadaires ; Une glissière. Je croise deux hommes âgés qui marchent côte à côte, l’un à l’aide d’une canne et l’autre avec son parapluie. Je fais une pause sur la route de contournement au croisement avec la rue Chanoine Boulanger. Je suis face à la vallée.

Je vois :

Le plateau de Haye ; L’autoroute de Metz ;

Vandoeuvre ?

La tour Thiers.

Je continue sur la rue Chanoine Boulanger. Derrière moi, une vue dégagée. Devant moi, une montée. C’est une rue bordée de maisons de part et d’autre.

Ça monte ! J’arrive au club de tir.

J’entends :

Presque le silence. Encore un peu d’autoroute.

Les oiseaux.

Arrivée sur la forêt communale de Malzéville. « La forêt est fragile, gardez là propre et accueillante.

138

» Office Nationale des Forêts.

Entrée dans la forêt à gauche de l’entrée du club de tir. La montée est très rude. Le sol est orangé par les feuilles. Il y a beaucoup de buttes. La forêt est vallonnée. J’entends :

Les cris des enfants d’une famille qui se promène. Ils jouent et courent dans les buttes. Moi aussi je joue. Je cours à toute vitesse pour grimper plus facilement sur la butte en face. Je glisse. Je me retrouve dans une forêt. Je suis perdue. Je décide d’aller tout droit entre les troncs. Je découvre un chemin. Il y a des traces de roues de VTT. Je tombe ensuite sur un croisement.

Je vois :

Un vieil homme et un petit enfant ou son petit-fils ? Un jeune couple qui se tient la main. J’arrive au pied de l’antenne. C’est un parking. Je continue et arrive sur l’aérodrome. L’avion que j’entendais est au sol. Plusieurs voitures sont garées, ainsi qu’une caravane avec des gens à l’intérieur assis autour d’une table.

Dans le ciel :

Un petit avion télécommandé. Un planeur. Il y a un fossé qui contourne entièrement le terrain d’aviation. Il fait environ 1.80 m de hauteur pour 1.20 m de largeur. A certains endroits, il est déformé, facilitant ainsi, l’accès d’un bord à l’autre.

Sur le terrain d’aviation, je vois :

139

Un homme sur le terrain d’aviation en train de faire ses besoins. ?

Un promeneur seul qui traverse le fossé. Une femme et sa fille jouant avec 3 gros chiens. Je peux apercevoir deux paysages sur le plateau, l’horizon dans la continuité de la pelouse (paysage sans fin, donne l’impression qu’on pourrait marcher sans s’arrêter et arriver nulle part) ou une couronne d’arbres, des pins noirs ou une forêt d’arbres, chênes, charmes, hêtres … ( ? ) A la lisière de la forêt, du côté de Malzéville, un enclos avec des dizaines de moutons et un âne. Ils s’éloignent lorsque des marcheurs s’approchent.

Je croise :

Un couple avec un bébé. Un homme avec trois chiens.

Un couple. Le soleil est caché par un nuage, ce qui donne un éclairage particulier et une ambiance étonnante. La partie où les pins noirs ont été arrachés, contraste avec la forêt de pins encore debout. Ceux-ci sont très foncés, presque noirs alors que la terre brûlée est aujourd’hui claire, la broussaille s’y installe, notamment de l’aubépine.

Je croise :

Deux femmes.

Un homme et son chien

Les éléments sont contrastés et disparates, par taches. Retour dans la forêt, je suis encore une fois perdue. Je découvre des vieux restes de murs cassés.

Je passe sur l’ancienne voie de contournement, espace ouvert qui contraste avec la forêt.

140

De grandes pâtures avec des chevaux s’ouvrent sur la vallée, laissant des vues sur le plateau de Haye qui se trouve en face. Un talus haut entre la forêt et la route. A un endroit un pont, qui permet de passer en dessous afin d’accéder à la forêt du plateau. Il y a une ribambelle de fils électriques. Je décide de rentrer. J’emprunte une rue qui est directement urbanisée.

Condensé :

Cette première visite de terrain a été pour moi une redécouverte. C’était la première fois que j’allais m’y promener seule. J’y suis allée en début d’après-midi par les sentiers dont je connaissais l’entrée mais dans lesquelles j’avais peur de me perdre. C’est l’instinct qui m’a guidé, sans me poser trop de questions. J’ai donc commencé cette promenade dans les jardins des coteaux. Ils sont distribués par des petits sentiers. Certains jardins sont très bien entretenus, d’ailleurs, j’ai rencontré des personnes qui jardinaient. Plus on monte et s’éloigne de la ville, plus les jardins sont abandonnés, sans entretien, en friche. Ces sentiers m’ont conduit à la route de contournement. Un « No man’s land» qui créé une séparation sur les coteaux du plateau entre jardin et forêt. J’ai traversé cette route et suis arrivée dans la rue Chanoine Boulanger qui m’a mené au stand de tir. J’ai décidé ensuite de monter de manière la plus directe sur le plateau en empruntant un tout petit chemin le long du stand de tir. Chemin très pentu, il m’a semblé plus emprunté par les VTTiste en descente. Je suis arrivée dans une forêt très vallonnée, des enfants jouaient dans ses pentes. J’ai continué à monter tout droit. J’ai glissé, la pente étant trop forte. Je suis arrivée dans une forêt sans fin, je ne voyais que des arbres, à perte de vue. J’étais complètement perdue, je n’arrivais pas à me situer par rapport au plateau. J’ai accéléré le pas, cherchant à retrouver un chemin. Je suis arrivée sur une allée, au moins trois mètres de large. Il me fait penser à une forêt domaniale parcellisée. Par ce chemin je retrouve des repères, j’aperçois le pied de l’antenne. Je continue, pour arriver au niveau des bâtiments de l’aéroclub. Il y du monde, des voitures garées, un avion dans le ciel. En ce lundi en plein après-midi, je trouve qu’il y a une certaine

141

effervescence. Sur le parking de l’aéroclub, des gens, à l’intérieur d’une vieille caravane, jouent aux cartes et boivent de la bière. Je trouve que cette situation ne va pas avec le lieu. Dans mes souvenirs, c’était vraiment très calme et il n’y avait jamais personne. Je continue la promenade. Je brave les interdits et passe le fossé qui mène sur la piste d’envol. Au même endroit une personne en sort. Je longe la piste car aujourd’hui, des ULM sont de sortie. Je croise à cet endroit d’autres personnes qui comme moi, se baladent sur cet espace défendu. Je me rends compte que je n’arrive pas à avoir de sentiments sur cet espace. C’est beau, c’est moche, je l’aime, je ne l’aime pas, je ne sais pas. C’est l’espace, la platitude et le sentiment d’être ailleurs qui me plaisent. C’est calme, je sens comme une protection des arbres qui font le pourtour du plateau. Caché du monde urbain ou le monde urbain caché. Il me donne la sensation d’être un lieu à part.

142

Terrain 2 : 31.10.2017 10h31

Départ : 10h38 Retour : 12h24

Météo : Grand soleil, moins de vent que la veille.

Description : Je me gare sur le parking devant la déchèterie qui est fermée. Départ à pied au début de la voie de contournement, fermée par des plots en béton et une glissière. J’entends :

Un avion qui vol au-dessus du plateau. L’autoroute de Metz.

Le linéaire s’organise de la manière suivante : La route, une-deux voies - Un talus enherbé - Une piste cyclable.

Je vois :

Un VTTiste dans la forêt, sur un petit chemin, en dessous de la déchèterie. J’entends :

Des corbeaux.

Je vois :

Une vue sur la vallée de Nancy, le plateau de Vandoeuvre, le plateau de Haye. Dans ce sens, des pâtures et des jardins se trouvent sur ma droite, côté vallée tandis que la forêt du plateau se trouve sur ma gauche. La route s’arrête, laissant place à des grillages et un trou qui est un bassin de rétention. Au croisement avec la rue Chanoine Boulanger, je vois deux hommes. J’observe un aménagement en brique rouge, avec de l’herbe dedans. Il y a aussi un conteneur à verre et un à papier. Je continue la promenade sur l’asphalte de la route abandonnée, la mousse

143

l’envahie peu à peu. C’est très étrange et à la fois très agréable de marcher sur cette route abandonnée.

Je vois :

Un homme et un enfant apprenant à faire du vélo. Un homme qui promène son chien. Un couple. Sur le talus, des marques, passage pour accéder à la forêt du plateau.

Un coureur.

Un deuxième bassin de rétention.

Le chemin change, l’asphalte est de moins bonne qualité, il est caillouteux. J’entends :

Une tronçonneuse. Un avion haut dans le ciel.

Des oiseaux.

Je passe à côté du dernier bassin de rétention (c’est le quatrième). J’arrive sur un petit îlot de maisons à gauche de la route. C’est la fin de la route de contournement. Elle s’arrête au niveau du parc de la Biétinée. Je vais dans ce parc. C’est agréable. Il y a de très grands arbres et un chemin sinueux qui passe dans la pelouse bien verte. J’entends :

Des voitures proches ;

Des oiseaux ;

La tronçonneuse ; Des avions, haut dans le ciel.

144

Au bout, arrivée sur le nid, un petit lotissement de maison.

Retour :

Je fais demi-tour pour retourner à la voiture. Cette fois, le soleil est dans mon dos. Je me rends compte que dans un sens ou dans l’autre, j’ai tendance à regarder toujours vers la droite.

La butte Sainte-Geneviève :

J’ai ensuite repris la voiture pour aller sur la butte Sainte-Geneviève. La butte Sainte-Geneviève est une butte indépendante dans la continuité du plateau. Je suis passée par le pôle d’activité de la Porte Verte. Il y a beaucoup de voiture et d’enseignes. Tumultueux. On tourne autour de ronds-points. Je fais attention. Je tourne pour aller jusqu’à la butte Sainte-Geneviève. Il n’y a personne. J’empreinte une route de campagne, entourée de champs. J’arrive sur un chemin boisé. Je me gare près de la ferme Sainte-Geneviève aujourd’hui un restaurant. Je me dirige vers la butte, une barrière empêche les voitures d’y accéder. Je suis sur un chemin caillouteux qui se transforme petit à petit en une grande étendue d’herbe. Je me retrouve sur un petit plateau. Une étendue d’herbe entourée d’une couronne boisée. Au centre il y a quelques arbres, je reconnais l’aubépine et le frêne. C’est très calme. Cette grande étendue d’herbe donne envie de courir. J’entends :

L’autoroute toujours. Un avion haut dans le ciel.

Un oiseau, une buse.

Je vois dans la continuité boisée, l’antenne.

J’empreinte ensuite le chemin qui se trouve en face derrière la ferme sainte Geneviève, qui est

145

une partie du plateau de Malzéville. J’ai une vue sur la Porte Verte et sur plusieurs buttes qui se trouvent autour du plateau. Notamment la butte d’Amance.

Condensé :

La route de contournement, le «No man’s land» des coteaux du plateau. C’est un terrain abandonné qui est utilisé par les promeneurs et les cyclistes. C’est un lieu insolite, car il est équipé pour accueillir des voitures pourtant il n’y en a aucune. L’asphalte noir est petit à petit recouvert de mousse. Cet espace, donne une sensation de liberté. Il donne la possibilité de déambuler là où normalement c’est interdit, car réservé aux véhicules à moteur.

Ce lieu offre des vues sur la vallée et le plateau qui se trouve en face et donne une impression de terrasse, de lieu d’observation. Il me permet de voir la ville que j’ai l’habitude d’arpenter, d’une autre manière et apporte une autre compréhension de l’organisation urbaine. J’ai ensuite reprit la voiture et la D 322 qui m’a permis d’aller jusqu’à la butte Sainte-Geneviève. Cette voie serait la continuité du contournement en attente. J’ai pu ainsi, l’imaginer. L’ambiance a complètement changée entre ces deux routes, celle que j’ai parcourue à pied était très calme. Ici, il y a beaucoup de voitures, elles accélèrent et c’est la foire d’empoigne pour entrer sur les ronds-points. Le tumulte des voitures contraste avec la tranquille route empruntée à pied. La butte Sainte Geneviève est un plateau de Malzéville en taille réduite. Elle est entourée d’une couronne boisée. C’est un espace paisible. Je me suis sentie comme dans une miniature du plateau. J’ai ensuite emprunté le chemin stratégique. Ce chemin, en contrebas de la forêt du plateau de Malzéville, donne à voir les buttes avoisinantes. C’est très calme et paisible. Après la route de contournement très animée, cet espace contraste complètement. Je me sentais comme dans sur un petit chemin de campagne.

146

Terrain 3 : 04.11.17

Départ 10h47 Retour 12h13

Ciel nuageux, temps mitigé, quelques gouttes de pluie. Je monte la rue Pasteur en voiture. Il y a vraiment de jolies maisons début du siècle. Je m’arrête devant la guinguette de la Biétinée. C’est un bon en arrière, comme si rien n’ avait changé avec le poids des années. Je continue la route, je passe dans un quartier résidentiel plutôt chic. J’empreinte ensuite une route boisée, le chemin stratégique. Je me gare sur le parking de l’aéroclub.

Je décide de traverser le terrain d’aviation, d’aller au-delà de l’horizon. Je suis seule au milieu du terrain d’aviation sur cette grande étendue d’herbe. J’entends : une moto ou un quad. C’est une sensation très étrange de voir cet horizon, cette ligne droite imperturbable. Comme sur une planète désertique. C’est tellement grand que mon champ de vision ne voit pas le contexte. Je vois seulement cette ligne infinie. J’arrive au point où l’horizon de la pelouse disparaît. C’est un jeu, trouver le moment où l’horizon n’est plus visible des deux côtés. On la perd d’un côté mais on la retrouve de l’autre. Dualité de l’horizon. Je suis seule au milieu du terrain. Je m’allonge, c’est très agréable. Je me sens en sécurité, comme si rien ne pouvait m’arriver. Observation de la pelouse calcaire : de l’herbe à perte de vue, des champignons qui créaient des formes, des crottes de chiens, des corbeaux, des plots blancs.

Condensé :

C’est irréel, on se sent comme sur une autre planète. On entend les bruits extérieurs mais cet espace si grand, dépourvu de tout, donne l’impression d’être déconnecté. Le contraste avec la ville est saisissant.

147

Ce jour-là, je n’ai croisé personne alors que nous sommes samedi. Il y avait une légère pluie. Il n’y avait aucune voiture sur le parking de l’aéroclub.

Terrain 4 départ : 04.11.2017

Départ 14h24 Retour 18h44

Il fait bon, le ciel est bleu.

Cette fois, je ne suis plus seule. Je pars affronter le plateau avec mon père. C’est en voiture que nous partons. Nous nous sommes arrêtés sur les bords de l’A32, afin de chercher la « source du plateau ». C’est donc directement dans la forêt que nous sommes entrés par le nord-ouest du plateau. Il y a en effet un petit ruisseau ainsi que sa source. Nous avons continué, arrivant sur un large champ, bordé de l’autre côté par une autre forêt. Nous l’avons traversé, un ULM volait au-dessus de nous, faisant beaucoup de bruits. Je suis montée sur un observatoire de comptage qui se trouvait sur un arbre à la lisière du champ. De l’autre côté, la forêt est effrayante, des ambiances de marécage et de films d’horreur. Des arbres sont recouverts de mousses vertes. J’étais comme dans un décor de film.

On entendait des bruits de tambour, sûrement le stade Marcel Picot où un match se joue. Nous sommes ensuite arrivés sur le plateau, par le côté où le feu a endommagé une partie des pins. C’est aujourd’hui de la broussaille. Il reste quelques arbres, qui ont survécu mais qui montrent des traces de l’incendie, troncs et branches noircies.

A ce moment-là de la promenade, nous avons fait une rencontre, Daniel Denise, photographe et auteur du livre «Horizon, le chemin le plus court entre le ciel et la terre». Il se définit comme amoureux du plateau et monomaniaque. Il a pris une photo à un endroit où les pins ont été arrachés. Nous continuons de marcher en silence. Je suis ces « deux amoureux du plateau ». Ils me montrent leurs endroits secrets, la petite forêt où il y a des anciennes installations militaires,

148

là, où ils pouvaient jouer à la « guéguerre ». Petit à petit la nuit tombe. La ville est visible par endroit car illuminée. Daniel Denise, veut nous montrer le dernier abatage. Il fait nuit, nous marchons à la frontale. Je m’éloigne et éteins la lumière. Seule, je suis complètement désorientée. Nous avons rencontré des gens promenant leurs chiens dans le noir.

Terrain 5 : 05.11.2017

Départ : 7h23 Retour : 9h47

Météo : il pleut. Le départ se fait tôt, je voulais voir le plateau à un autre moment de la journée. Je passe par le chemin du Goulot. On y trouve des vignes, un rappel du passé des coteaux. Je traverse ensuite la route de contournement pour arriver sur un petit chemin qui me mène dans la forêt.

Dans cette forêt je remarque de nombreux arbres marqués, par les chasseurs ou des coureurs. J’observe un endroit étonnant, des branches sont rangées les unes à côté des autres, de la plus grande à la plus petite. Il y a de la peinture sur des branches d’arbre. J’imagine les gens qui viennent ici avec leurs pots de peinture. Arrivée sur le plateau. La pluie tombe. Personne à l’horizon. Première fois que le plateau est aussi désert. C’est un sentiment agréable de se trouver dans cet espace si vaste.

149

Terrain 6 : 18.11.2017

Départ : 10h32 Retour : 12h17

Météo : Ciel nuageux et gris, au loin ciel bleu. Le parking de l’aéro-club est presque vide. Seul un 4*4 noir Dacia y est garé. Je m’engage sur le terrain d’aviation. Je suis seule, je vois au loin un coureur qui longe le terrain réservé à l’aéro-club. Le vent est glacial, il vient du nord. J’entends les voitures de l’autoroute de Metz. C’est un bruit de fond incessant. Le paysage et le vent me laissent penser que je suis ailleurs, sur le Hohneck dans les Vosges. L’horizon, la topographie, la couronne d’arbres ne laissent pas la possibilité d’entrevoir le contexte. Laissant l’imaginaire n’importe où d’autre. Au loin j’entends des cris. Un enfant et son père se promènent, jouent à se courir après. Un coureur passe. Je fais mon premier relevé, sur les vues. Je choisi le point qui me semble le plus haut. Je traverse ensuite le fossé du terrain d’aviation. Je me retrouve sur un chemin, sur lequel il y a de larges traces de pneus. Je me poste sur ce chemin et fait mon deuxième relevé. J’entends des discussions et des éclats de rires. Un groupe de marcheurs arrivent, ils sont âgés et joyeux. Bien que les bruits soient confinés (comme en montagne), je les entends, ils parlent du plateau : « - C’est bien ici pour faire du cerf-volant ! - Ou de la montgolfière ! » « La dernière fois mon neveu m’a emmené faire du planeur, il n’arrêtait pas de me parler pour ne pas que je me vomisse dessus… » Ils sont six, les hommes marchent devant à l’aide d’une canne, les femmes sont derrière à se tenir bras dessus, bras dessous tout en discutant et rigolant. Ils sont suivis par un autre groupe de marcheurs, plus jeunes, équipés de bâtons, marchant à un rythme soutenu. On dirait un club de marche. Je fais mon deuxième relevé des vues. Je continue mon chemin en descendant à l’endroit où les pins ont été arrachés. L’herbe contraste avec celle du terrain d’aviation. Ici elle est haute, je suis des petits sentiers faits par les promeneurs dans ces broussailles. Il y a de jeunes plants d’aubépines qui m’arrachent les mollets avec leurs grandes aiguilles. Dans mon dos, le soleil me réchauffe. Je vise un endroit ensoleillé pour mon prochain relevé, sur le versant Nord. Ce troisième point me laisse une vue sur la zone commerciale de Frouard.

150

Réflexions :

Je m’interroge sur le paysage du plateau. Il est différent, c’est un paysage à part et étonnant, occultant les vues et ne donnant pas la possibilité de voir ce qu’il y a autour, donnant l’impression qu’on est nulle part. Les vues : la vallée, les villes et une succession de forêts. L’horizon, on pourrait être n’importe où ailleurs, enlevant tous les repères, on peut facilement se sentir perdu. C’est ça qui fait sa particularité et sa singularité mais en même temps, il n’est pas si singulier car il me rappelle d’autres lieux. Comme si nous étions sur un nuage, on ne voit pas ce qu’il y a en dessous.

Il faut étudier le fait que ce paysage pourrait être situé n’importe où. Réfléchir à ce paysage-là. Il est la conséquence des usages. Si je ne me suis pas interrogée avant sur le paysage du plateau c’est sûrement parce que je le connaissais avant. J’y allais dans la même approche, parce que l’on parle beaucoup des usages et de ce qu’il s’y passe. Regarder à nouveau le plateau dans sa constitution physique, comme si je ne le connaissais pas. Exploration neuve, se détacher de ce que je sais. Regarder le paysage de manière physique, comment on y marche, comment est le sol. Pourquoi ? Problématique, conclusion du jour ? Pourquoi ce paysage-là fait qu’il y a ces usages. Il y a des conflits parce que l’on veut garder ce paysage tel quel ou on préfère qu’il évolue. Le contournement et les pins sont deux problématiques différentes.

Terrain 7 : 2 décembre 2017

Départ : 13h36 Retour : 16h47

Il fait bon, il y a un peu de soleil et un léger vent. Je décide d’emprunter le même chemin que la première fois. Je trouve que ce chemin reflète l’ascension du plateau. Ce sont les étapes qu’il faut franchir pour arriver sur le plat et le calme

151

du plateau. Ce chemin reflète une partie de son histoire. La première étape, ce sont les sentiers et les parcelles privées qui se trouvent de part et d’autre. Le chemin est étroit, la végétation proche des grillages me frôle. Au départ de la promenade, nombreuses sont les parcelles où il y a des habitations en plus des jardins. Plus je monte, plus les parcelles ne sont que de simples jardins potagers, vergers. Certaines parcelles ont l’air abandonné. A un moment donné le chemin s’élargit et donne sur une grande étendue d’herbe ouverte sur la forêt du plateau. Entre les deux, il y a un petit hameau de maisons. Avant de traverser la route de contournement, je croise une dame promenant son chien et fredonnant, des écouteurs sur les oreilles, et deux cyclistes équipés, se disant qu’ils « allaient passer par la déchét’, le chemin qui était prévu». Le stand de tir, me fait sursauter. De manière discontinue, des tirs raisonnent. Ce sont des sons violents, forts, brefs. Les oiseaux s’envolent et crient. Cela donne une ambiance particulière au lieu et ne donne pas envie de rester. Je décide de continuer ma promenade comme prévue initialement, dans la forêt à gauche du stand de tir. Les tirs continuent, je m’arrête à plusieurs reprises. La montée dans la forêt est rude, le dénivelé est très fort. Je me retrouve juste au-dessus de la parcelle extérieure du stand de tir. Ils tirent à l’extérieur. Je les entends parler. Je me cache est marche de manière à faire le moins de bruit possible, je n’ai pas envie qu’ils me voient et pensent que je les observe. Les tirs me donnent de drôle de sensations, je ne me sens pas à l’aise dans cette forêt. A chaque coup, des frissons me traversent le dos. Pourtant, je trouve les couleurs et les reliefs magnifiques. La forêt est fortement vallonnée, comme un ancien terrain militaire. Les feuilles recouvrent le sol d’un tapis orange flamboyant. Je continue, je passe le stand de tir. Avant de franchir le plus haut relief qui me permet d’accéder à la forêt domaniale qui longe la pelouse calcaire, j’entends encore des voix qui viennent de ma gauche cette fois. J’aperçois à travers le feuillage, des jeunes gens qui ont l’air de chercher quelque chose, ils parlent fort. Je les observe de loin, ils font rouler une pierre. Ils se donnent des indications, « cherche pas là », « reviens », « c’est bon j’ai trouvé ». Je m’avance petit à petit. Là, je vois une batterie en plein milieu de la forêt. Je vais vers eux et leur pose quelques questions. C’est un groupe de musiciens qui se prépare pour tourner un clip.

152

Je reprends la promenade. Je suis dans cette forêt vallonnée, je monte sur la plus grande butte. J’arrive dans la forêt où je m’étais sentie perdue la première fois où j’étais venue. Sensation étrange, on perd son orientation, il n’y a que des troncs et aucun repère. Pour beaucoup, se sont des chênes et des charmes.

J’arrive ensuite sur les chemins des forêts domaniales. Les chemins sont larges, environ 3 mètres, ils séparent les forêts entre elles. Ca fait très forêt de château. Je m’arrête au croisement de plusieurs chemins. Je me dis que c’est un lieu stratégique pour arrêter des passants en leur demandant mon chemin et en profiter pour leur poser des questions. J’ai attendu plusieurs minutes, personne n’est passé. J’ai donc décidé de continuer. J’entends un avion téléguidé. Le chemin jusqu’à l’antenne est très scénique, comme un décor de film. La neige sur les arbres est ces percées dans la forêt. J’entends encore les tirs à balle. Arrivée à l’antenne, je décide de suivre une dame qui sort son chien de la voiture pour le promener. J’ai envie d’engager la conversation mais je ne me sens pas prête. Le vent est fort.

Le plateau sous cette neige me fait penser à une parcelle agricole de terre battue sous la neige. Je suis toujours cette dame, je sens qu’elle se retourne souvent, elle doit se demander pourquoi je la suis. Je décide donc de changer de trajectoire. Je trouve ça difficile d’engager la conversation sur ce plateau. C’est tellement vaste, les gens me voient arriver. Ils ont le temps de me voir longtemps avant que je puisse les aborder. Je ne me sens pas à l’aise. Je décide d’emprunter le chemin principale, je vois de nombreuses personnes marcher, en famille, avec des chiens, sans chien, seul … Je laisse passer plusieurs personnes avant de me lancer.

J’interroge une petite famille de trois personnes. Une femme, un homme et une jeune fille de 12 ans environ. et?

J’ai aperçu au loin, 6 personnes se promenant ensemble et promenant 6 chiens.

153

Un couple de vieux avec des bâtons.

Trois jeunes. Je décide de continuer. Je vois à l’autre bout du plateau, l’homme qui fait de l’avion téléguidé. Les distances étant longues, je ne suis pas arrivée à temps, l’homme et l’avion étaient déjà partis. Il me semble qu’il vient souvent sur le plateau avec son avion, je pourrais donc l’interroger une prochaine fois. J’aperçois au loin, en plein centre de la piste de décollage deux personnes avec des paniers à la main qui ont l’air de chercher quelque chose au sol. Je m’approche, je sens qu’ils m’ont repérés, ils se retournent souvent. Une fois à leur niveau, je leur demande s’ils ont deux minutes. Je leur explique que je suis étudiante et que je fais un mémoire sur le plateau. Après ce dernier entretien, je suis rentrée par le même chemin qu’à l’allée.

TERRAIN 8 : 3 décembre 2017.

Départ : 14h26 Retour : 16h51

Il y a encore un peu de neige. Il fait très froid. Je me suis garée, sur le parking de l’aéro-club, je suis venue en voiture aujourd’hui, avec Tom. Il avait besoin de s’aérer l’esprit, il m’a donc demandé s’il pouvait m’accompagner. Je souhaitais revenir sur le plateau pour voir s’il y avait des personnes de l’aéro-club. J’ai commencé par faire le tour des bâtiments. Je pensais qu’il y aurait peut-être de nouveau la personne qui faisait de l’aéromodélisme. Je suis retournée sur le parking pour aller chercher dans la voiture, une couverture car Tom n’avait pas prévu une température aussi fraîche sur le plateau. Sur le parking, j’ai vu une femme et un homme qui revenait d’une promenade. L’homme portait un gros sac de randonnée, avec accrochés dessus des bâtons en bois. Je décide de l’interroger. Ma dernière rencontre du week-end : Cédric Shikando, sur le parking de l’aéroclub.

154

TERRAIN 9 : 29 décembre 2017.

Départ : 14h03 Retour : 18h45

Météo : ciel gris puis tempête de neige. Rencontre avec Daniel Denise qui m’a proposé de faire une « tournée » des plateaux. C’est en voiture que nous nous sommes déplacés à ces différents endroits. Dans la voiture je lui ai posé quelques questions et notamment comment lui était venu son amour pour le plateau de Malzéville : « Un jour ça a été une révélation. Le plateau de Malzéville était devenue un ailleurs. C’est seulement à 3km5 de la Place Stanislas et pourtant, en cadrant le champ de vision tu es n’importe où. » Direction numéro 1 : Eulemont.

Le plateau de Malzéville est classé Natura 2000. C’est un site répertorié et choisi. Nous le contournons par l’arrière. Nous arrivons sur le plateau d’Eulmont, c’est la même forêt. Les arbres sont les mêmes. Nous nous arrêtons devant un tas de cailloux calcaires. Les terres sont exploitées. Sur ces terres, le calcaire affleure. Les champs sont parsemés de cailloux. Direction numéro 2 : La Haute Lay Lay-Saint-Christophe, ici on parle aussi de pelouse calcaire. Il y a de l’activité humaine, l’agriculture empêche la forêt de pousser. La tempête de 99 a fait beaucoup de dégâts, il y a peu de très grands arbres, c’est principalement de la broussaille. Quand Daniel Denise était petit, il venait sur le plateau de Malzéville faire des pique-niques. L’après-midi son père faisait la sieste. Il a fait aussi beaucoup de cross, parfois il y avait même une quarantaine de personnes. Son premier travail sur le plateau, était de la photo qu’il qualifie de baroque. Il prenait en photo surtout le végétal. Cela étouffait l’image. Un jour de neige où le ciel était gris : « C’était vachement beau , l’horizon du plateau était saisissant. » Aujourd’hui, son travail n’a plus rien à voir Il est passé d’un extrême à l’autre.

155

« Le problème de flore 54, c’est qu’il parle d’un problème qui n’existe plus ou pas. Il s’arrête sur l’orchidée. Mais partout il y a des évolutions. Maxéville, Malzéville, Haut du Lièvre, c’est pareil. Les plateaux sont les mêmes. » Daniel Denise. Direction numéro 3 : Le plateau de Maxéville. C’est un non endroit. Cette partie de ce plateau est une zone de stockage pour l’activité d’Eurovia. Ça fait peur, ce n’est pas un endroit. Des tas de bitumes noirs contrastent avec la pierre calcaire du plateau. Il y a des tas de gravats, de bitume arraché. Ca ressemble à un volcan. C’est noir. « J’ai honte de te montrer ça parce que c’est pas beau. Je connais cet endroit depuis 3 semaines. C’est triste car c’est un non endroit. » Daniel Denise.

Nous sommes passés devant la salle des fêtes de Maxéville. La salle des fêtes des carrières. Il y a de gros blocs de trappes qui bloquent les accès le long des routes. « A un moment, on veut organiser des modèles puis ça devient de la merde. A Velaine, une forêt a été plantée à l’époque de Napoléon. » Daniel Denise. Ici les arbres sont des rescapés de la tempête de 1999. « Ici, tout a morflé, il en reste très peu. » La forêt a été détruite à 95 %. On remarque très peu de grands arbres. Direction numéro 4 : La pelouse calcaire de Chavigny. Nous sommes proches des falaises de Maron. 170 mètres de dénivelé. L’arrivée sur le plateau se fait de la même manière que sur le plateau de Malzéville, on monte. La configuration est la même que sur le plateau de Malzéville, on trouve des pins noirs et des taillis. Ici, la pelouse calcicole, n’est pas entretenue, elle disparait petit à petit laissant place à la forêt. Les taillis avancent et prennent le dessus. Cet espace est géré par le département. C’est un Espace Naturel Protégé. Ici c’est un entre deux, la pelouse est encore un peu là et les strates plus hautes se développent. « Est-ce qu’il faut regretter ? Pourquoi ce n’est pas ici qu’il faudrait revenir aux origines et garder la pelouse calcaire ? » Daniel Denise.

156

Je remarque que la végétation est la même. Il y a des chênes et de l’aubépine. La pierre calcaire affleure. Cela confirme et me fait me rendre compte que le plateau de Malzéville fait partie d’un ensemble.

Direction numéro 5 : Plateau Pont Saint Vincent.

Pour accéder à ce plateau, même combat, ça monte. Ici, il y a aussi un aéroclub. Je remarque sous la neige, une terre cultivée. Il y a un haut talus qui empêche de voir une partie du plateau. Dans ce talus j’entrevoie une ouverture. Je m’avance et vois la roche qui affleure. Ici, le calcaire est encore exploité par les carrières de l’Est. Tout une partie du plateau n’est pas accessible à cause de cette activité. Il y a d’autres activités, notamment l’espace de stockage des artificiers de Nancy et l’espace de loisirs Fort Aventure.

C’est un paysage lunaire, comme sur le plateau de Malzéville, sûrement accentué par la tempête de neige qui nous est tombée dessus. On retrouve aussi, le fossé qui délimite la piste d’envol. Le retour à Malzéville s’est fait dans la nuit et sous une tempête de neige. La descente pour retourner dans la cuvette nancéienne était vertigineuse et délicate.

« Flore 54, défend le fait de retrouver un paysage originel. Il faut donc s’en occuper. Tout est politique. Le paysage est soumis aux décisions politiques. Quel est l’intérêt de faire une pelouse calcicole à 3 km 400 de la place Stanislas ? Les personnes de l’aérodrome faisaient brûler du plastique dans un brasero. Sur un site Natura 2000,...! ils ne font pas attention à l’environnement. La piste d’envol de l’aérodrome profite à peu de monde, 400 personnes environ. 40 personnes vraiment assidus.

La piste ne sert vraiment qu’à une centaine de personnes. Ramené à la proportion du nombre de gens qui marchent, qui font du vélo, qui promènent leur chien, c’est peu.

157

Mon livre, c’est un travail sur le hors-champs. La piste du plateau est mise à distance du hors champs. Mon travail fait référence à quelque chose qui n’existe pas. Les moutons sont les seuls à être tolérés car ils participent à l’endroit.

On peut le dire, cet endroit est somptueux mais il y a toujours le bruit de l’autoroute. C’est aussi déceptif, (d’avoir enlevé les arbres et tous les conflits qu’il peut y avoir sur le plateau de Malzéville, on voit encore plus les lumières de la ville, quel est l’intérêt ? » Daniel Denise.

Durant mes premiers arpentages, j’ai été étonnée de la diversité d’utilisation possible du plateau. J’ai voulu capter à l’aide de la photographie, ce que l’on y faisait. Ce travail m’a permis dans un premier temps de me rendre compte que ce n’était pas seulement un lieu de balade et à quel point il était utilisé. Certaines photos montrent des installations proposées par la collectivité, indiquant ce qu’il est conventionel de faire, d’autres montrent l’appropriation. Cet échantillonage, n’est pas complet, il reste encore à capturer de nombreux autres pratiques et usages. Il serait aussi intéressant de hiérarchiser les usages, ceux attendus sur un lieu comme celui-ci et les autres. Chacun, de son point de vue peut avoir envie d’utiliser ce lieu de diverses manières. J’ai donc essayé ici, de capter ce qu’il s’y passe ou ce qu’il peut s’y passer.

158

ANNEXE 4 : DISCUSSIONS

Discussion avec un groupe de jeunes qui s’apprêtaient à tourner un clip :

« -Je peux vous embêter 2 minutes ?

Oui.

Vous allez faire de la musique ici ? Non. On va juste tourner un clip. Ah ok, c’est trop cool ! Et pourquoi vous le tournez dans cette forêt ? Ouais c’est l’esprit de la chanson. Sorry bark, écorce désolée en français. Vous êtes un groupe de Nancy ? En fait on est au lycée, on s’appelle Franck Flower, si t’as internet on a un facebook. Les gars pas par là, pas par là !!! Je vais vous laisser …

Oui, désolé … » Discussion avec une famille :

Je leur explique que je suis en école de paysage et que j’écris un mémoire sur le plateau de Malzéville. Je leur demande deux minutes pour qu’il m’explique ce que signifie pour eux le plateau de Malzéville. Ils m’ont répondu que c’était « la nature en ville ». Je pense que cette réponse a été influencée par le fait que je suis une étudiante en paysage. Je leur ai demandé si c’était parce que c’était spécifiquement le plateau de Malzéville qui les faisait venir. Ils m’ont répondu que ce n’était pas forcément ça, que c’était juste le fait de venir dans un endroit au vert, prendre un bon bol d’air frais car en plus ils sont fumeurs. Ils m’expliquent qu’ils viennent souvent se promener en famille. La femme fait des randonnées l’été. L’homme adore prendre des clichés, la meilleure heure est entre 16h30 et 17h. « Là où le soleil est le mieux pour les

159

photos ». Il veut d’ailleurs prendre en photo les traces, des faisceaux que l’on voit dans le ciel. Ils viennent de St Max et trouve ça magique de faire 200 mètres et d’être dans un espace aussi vaste, loin de toute l’agitation. Ils préfèrent venir ici au calme, plutôt que de subir cette période de cadeaux de Noël. Ils parlent de calme, d’espace, d’horizon. Il lui restait encore 399 photos à faire sur son appareil, la femme a dit en rigolant « Ohlala, bon on y va ». Discussion avec un couple de retraités :

C’est un couple de retraités, ils ramassent des champignons, des pieds bleus très exactement. Aujourd’hui c’est dur de les trouver car le sol est enneigé, ils sont cachés sous la neige. Ils me disent qu’il faudrait que j’aille à la mairie d’Essey-lès-Nancy pour consulter des livres sur le plateau. Notamment le livre de Bernard Schmel. Le grand-père du monsieur, était militaire sur le plateau pendant la première guerre mondiale. Ils ont toujours habités Essey-lès-Nancy. Lorsqu’ils étaient petits, le plateau était un lieu d’expédition, ils faisaient partis des cœurs vaillants et venaient avec le prêtre et le vicaire. Avant, il y avait même le tremplin, sur la route d’Agincourt, ils allaient y faire de la luge. Je leur demande si le paysage a changé, ils me disent non. Ils ont toujours connu l’aérodrome. Avant il y avait un terrain de moto cross, plus bas derrière les bâtiments de l’aéro-club. Il y avait des compétitions et un club, la moto sport nancéienne, interdit en 1991. Ils ont surtout vu, depuis la table d’orientation, le paysage changer et la ville qui s’agrandir avec les nouvelles constructions qui sont venues grignoter sur le plateau. Ils m’ont parlé aussi des pins, que cela avait un petit peu changé mais si ça devait être fait, c’est bien qu’ils l’aient fait. « Bon allez, on va pas moisir ici ! Ce n’est pas banal de se faire interviewer ici ! » Discussion avec Cédric Béguin, psychothérapeute : « Vous êtes dans mon cabinet. » Cédric est psychothérapeute. Depuis quelques années, il propose à ses patients de réaliser les séances de psychothérapie à l’extérieur. Les séances durent entre 1h30 et 3h.

Sa deuxième pratique, c’est le Shikando. Il propose aussi des cours. Les cours se font aussi

160

en extérieur, seul ou en groupe. C’est une pratique d’épanouissement psychocorporel. C’est un exercice de présence au corps. Il fait appel à plusieurs disciplines, c’est un dénominateur commun. C’est une discipline mixte et riche qui parcourt la danse et les arts martiaux tout autant que la relaxation et un peu de gym. Les séances durent entre 1h30 et 3h se réalisent sous la forme de stages et d’ateliers ou de pratiques hebdomadaires. « Pourquoi «déambulatoire»? - Pour le dire brièvement, la pensée est beaucoup plus mobile lorsque le corps l’est. - Les séances profitent aussi généralement de l’avantage de se réaliser en contact avec la nature. Ce point pourrait être développé en de nombreux avantages sous-jacents. - Pour un thérapie, qui propose souvent de changer le cadre, les habitudes néfastes, le point de vue, etc., afin d’être pleinement dans le présent, créatif, s’enfermer entre quatre murs peut être vu comme un non-sens.

- De nombreux grands penseurs (philosophes, écrivains, scientifiques, artistes...) attestent du bienfait de la marche dans leur activité mentale. Les neurologues le confirment. - Marcher un peu chaque jour est bon pour la santé ; c’est une activité naturelle qui nous permet de renouer avec notre corps. - C’est agréable... » Extrait du site internet de Cédric, « Shikando, Thérapie par le mouvement », http://shikandobc.wixsite.com/site/psychologue--domicile. Consulté le 11.12.2017. Cette pratique permet de prendre conscience de son corps. Etat de pleine conscience mais en même temps, état méditatif. J’ai posé la question du plateau de Malzéville, pourquoi ici ? En premier lieu, c’est la proximité avec son cabinet qui se trouve à St Max. Ce qui est intéressant pour lui, c’est aussi Les variations d’ambiances, la forêt, la pelouse.

- l’écart. Les différences d’espaces qui permettent de choisir d’être soit au milieu des gens ou à

161

La possibilité de faire une boucle. La boucle, c’est revenir au point initial alors qu’on a avancé (psychologiquement). La marche active la pensée. Avec ses patients, il part du parking qui se trouve devant l’aéroclub. Toujours au même endroit. Le plateau permet d’avancer, de s’ouvrir, de ne pas rester enfermé dans son problème. Les problèmes restent souvent enfermés dans le problème. Le psychothérapeute laisse parler les gens et de temps en temps acquiesce, pose une question « Ok, mais après ça, il y a quoi ? ». Et tout d’un coup, le lieu permet d’être surpris, de sortir de son problème, un chevreuil passe furtivement, un oiseau vole bas. Après un événement, on revient au problème et on se rend compte qu’il a moins d’importance. La nature permet l’ouverture. Ce serait dans un parc public, ou dans un cabinet ce ne serait pas pareil. Il n’a pas voulu que je l’écrive, pensant que c’était trop « perché » mais il a qualifié le plateau de Malzéville de» cosmos».

Encore une fois, il m’a dit de ne pas écrire : un jour, il a rencontré une dame de l’ONF, qui lui a expliqué les travaux d’abatages effectués sur les pins. De voir l’empilement des pins morts, c’était pour lui un carnage, ça ressemblait à un ossuaire. Il n’était pas préparé, cela avait manqué de communication. Il aurait fallu agir de manière plus douce et réfléchi. Sélectionner certains arbres et avoir une vraie réflexion d’abatage. Ne pas seulement abattre pour abattre. Pour conclure, il m’a parlé de l’importance de la verticalité. Ici il y la verticalité de l’antenne (qui émet des ondes mais ça, il ne faut pas en parler.) Il y a surtout les arbres qui nous renvoient à notre propre verticalité. Inconsciemment, devant quelque chose de verticale, on se relève, le dos droit.

J’ai beaucoup apprécié discuter avec ces gens. Je me rends compte que chaque personne qui monte sur le plateau a sa propre histoire par rapport à ce lieu. Ils sont bien plus, que de simples promeneurs, si ils sont là, ce n’est pas par hasard. Il m’a fallu du temps avant d’aborder les gens.

162

Le lieu et l’échelle font que c’est encore plus intimidant. Les personnes me voient arriver de très loin, il faut parfois 500 mètres avant d’arriver à leur niveau. Pendant tout ce lapse de temps en face à face faut-il commencer à établir un premier contact visuel ou tourner le regard jusqu’au dernier moment ? Les quatre personnes interrogées ici, m’ont prouvé qu’elles avaient chacune leur manière de voir le plateau et de le pratiquer.

163

Annexe 5 : ENTRETIENS

J’ai réalisé des entretiens avec quatre personnes qui ont des positions différentes par rapport au plateau. Bertrand Kling, maire de Malzéville. Charles Ancé, historien.

Antoine Arlot, membre de l’aéro-club.

Nathalie Warin, chargée de mission sur le plateau de Malzéville. L’entretien avec Bertrand Kling a eu lieu le 3 janvier 2018. Bertrand Kling est maire de Malzéville depuis 2014 et Vice-président délégué à l’assainissement, aux eaux pluviales, à la prévention des inondations, et au suivi du Projet Urbain Partenarial Rives de Meurthe, de la métropole du Grand Nancy. Pour cette entrevue, j’avais imaginé un entretien semi-directif. J’ai préparé quelques questions mais je souhaitais que la discussion reste ouverte. Je voulais aborder l’échange selon trois grands points. Dans un premier temps, je souhaitais lui poser des questions par rapport à son appréciation personnelle du plateau. Quelle est votre relation au plateau ? Est-ce que vous le fréquentez ?

Un souvenir ?

Votre endroit préféré sur le plateau ? Dans un deuxième temps, ses missions en tant que maire de Malzéville. Quelle est la fonction d’un maire face à un espace comme celui-ci ? Pour finir avec des questionnements sur le classement Natura 2000, la volonté de protéger l’environnement et les nombreux usages que l’on peut rencontrer sur le plateau.

164

Y a-t-il une cohabitation possible ? Qui est le plus légitime ? Que peut-on espérer ici plus qu’ailleurs ? « Bertrand Kling : - Mes parents étaient Malzévillois donc je connais le plateau depuis toujours. Pour moi c’est un espace de promenade, de balade, peut-être un peu moins ces derniers mois ou ces dernières années mais je l’ai arpenté de façon … A vélo, à pied. (…) Si tu veux, moi, ce qui m’a toujours plu, c’est le côté très sauvage du lieu. A toute les saisons il est intéressant, mais moi y a des endroits qui m’ont vraiment, complètement transporté, notamment quand l’herbe est haute. Moi qui aime l’Afrique, j’ai l’impression d’être dans la savane. Il y a un prêtre Malzévillois qui est un petit peu connu qui s’appelle Jean Ploussard, (…) ce monsieur était prêtre missionnaire dans les années 50. Il a écrit un bouquin qui s’appelle Carnet de route. Lui il a eu envie d’être missionnaire en Afrique en allant au plateau de Malzéville. Il fantasmait, il pensait croiser des animaux sauvages. Cette envie d’ailleurs, elle lui a été donnée grâce au plateau de Malzéville. C’est marrant parce que moi, j’ai toujours trouvé que c’était un lieu qui transportait et quand nos enfants étaient plus petits, combien de fois le dimanche après-midi on allait làhaut à arpenter dans tous les sens, aller chercher parfois des fossiles. C’est une espèce de mine incroyable, de paysages divers, de lumière aussi. Quand on est là-haut, on a l’impression d’être au-dessus de tout. Et le fait qu’on distingue à certains endroits, la tour panoramique de Maxéville, on ne voit que le haut de la tour. Ça c’est intéressant. La vue a été redégagée du côté de LaySaint-Christophe et par moments, on devine la ville mais on ne la voit pas. On est à vol d’oiseau à quelques minutes de la place Stanislas et en même temps on est complètement ailleurs. Moi j’étais attiré par ce côté-là. Après, pour nous, c’est ce qui fait partie du patrimoine de la ville, je vais le dire mais ça peut surprendre, au même titre que la Douëra. Pour nous c’est un patrimoine paysager. Le fait qu’on le partage avec d’autres communes, c’est surprenant, parce que dans la gestion, c’est pas toujours simple, (…) il faut toujours mettre tout le monde d’accord pour engager un certain nombre de travaux, c’est jamais facile mais ça n’a jamais empêché en tout cas, tout le monde partage la même vision. Tout le monde a une vision protectrice, en sachant que ce n’est pas simple non plus, parce que… entre le moment où l’armée, dans les années 70,

165

l’armée est de moins en moins présente. Après t’as eu toute une période, les moto-cross etc. Les gens montaient au plateau en voiture, les gens faisaient du rodéo là-dedans. Il y avait des moto-cross sauvage, on entendait les moteurs qui ronronnaient là-dedans tout le week-end et on voit aujourd’hui que ce n’est pas forcément expliqué aux gens que c’est classé Natura 2000, ce qui permet de préserver la pelouse calcaire qui est très fragile et il ne fait pas venir avec des engins motorisés etc. Il faudrait que ce soit vite compris par les usagers or, on se rend compte que c’est un travail de… c’est un peu désespérant… (…) Nous avons deux fois par an, une réunion tous ensemble concernant la sécurité, avec le préfet. Je l’ai interpellé car je voulais qu’on ait une réunion spécifique sur le plateau parce que le problème c’est que, Dommartemont, Saint-Max et Malzéville, c’est la métropole. La métropole, les zones urbaines, c’est des zones police. LaySaint-Christophe, Agincourt, Eulmont c’est des zones gendarmerie. On l’a vu quand il y a eu le feu incendie, l’incendie s’est déroulé sur le site de Lay-Saint-Christophe donc c’est la gendarmerie qui est intervenue. Mais si demain par exemple, il y a des opérations de police conjointe au lycée gendarmerie, pour faire de la surveillance, (..) et donc le préfet m’a donné son accord, il y aura des opérations coup de poing. (…) Alors le problème c’est que, ils ne peuvent pas monter en voiture parce que c’est interdit, ce qui veut dire que c’est un déploiement un peu compliqué…. (…) On a tous envie de préserver le plateau, donc on cherche des solutions, nous on a bien compris, on est très sensible sur la question mais que les gens qui sont toujours monté en moto, ne comprennent pas pourquoi on a pas le droit de monter en moto, parce que pour eux, c’est un espace de liberté et d’ailleurs c’est assez intéressant, mais les gens pensent même que c’est une zone qui n’appartient à personne. Un espace public sans propriétaire. (…) Alors que non, il y a des propriétaires, il y a surtout des règles parce qu’il y a un classement. Il y a eu déjà des opérations de l’ONCFS (police de l’environnement et de la chasse), les gens ne comprennent pas et je pense qu’ils sont plutôt de bonne foi. Ils disaient avoir arrêté des gens qui ne comprennent pas pourquoi on ne peut pas monter sur le plateau. Donc voilà, il y a tout ça mais en tout cas, il y a une vraie volonté des maires, on est usager de manière différente, par exemple, le maire d’Agincourt lui, je crois qu’il est chasseur sur sa partie d’Agincourt mais en même temps, il est dans un esprit plutôt de préservation, de protection. Ensuite eux, ils voudraient exploiter la forêt, sur le versant, on est plus sur le plateau. On est tous à des degrés divers. (…) Il n’y en a pas

166

un d’entre nous qui dirait, vous êtes sûr qu’il faut engager de l’argent pour faire de la pédagogie, expliquer ce que c’est… Léa Colombain : - Quel est le devenir d’un lieu comme ça ? Comment on fait ? Bertrand Kling : - Nous on pense... enfin moi je pense, qu’il faut un comité de pilotage présidé par le Grand Nancy, les copropriétaires du plateau. Je pense qu’il faudrait créer un syndicat mixte, qui soit un organe décisionnel, chacun rentre et participe. C’est pour ça aussi qu’en 2015, l’abattage des arbres il s’est fait un peu rapidement, on risquait de perdre le label Natura 2000. Une fois que tu mets tout le monde autour de la table et qu’ils ont commencé à discuter parce qu’il faut payer. Alors, on demande mais vous êtes sûr qu’il faut faire comme ça… Alors t’as une réunion au mois de janvier puis t’en a une autre au mois de février puis après t’en a une autre en avril. T’as les arbres qui continuent à pousser et là t’as Natura 2000 qui te dit que c’est une urgence. Je pense qu’il faut un organe décisionnel pour pouvoir faire de l’entretien. A Malzéville il y a encore une partie à couper, on va faire du sur mesure, on ne va pas couper tous les arbres, parce qu’il y en a qui méritent d’être conservés. Donc ça c’est des travaux qu’il faut faire. Ensuite, il faut surveiller… J’ai demandé au péfet d’organiser quelque chose. Après il faut faire de la pédagogie. Expliquer ce qu’est une pelouse calcaire, pourquoi on préserve. Il y a des panneaux d’information en préparation, ils sont à mettre à différents endroits. Parce que demain ça restera dans tous les cas un espace protégé, il y aura du loisir mais du loisir doux. Léa Colombain :- Qu’est-ce que c’est du loisir doux ? Qu’est-ce que c’est ? C’est de la promenade pédagogique. Il y a pleins de petites idées qui ont germées. Ils y en a qui ont proposé de l’accrobranche. En théorie pourquoi pas. Est-ce que c’est pertinent qu’un projet privé vienne là-haut ? Ça veut dire faire monter des voitures. On voit bien, les espaces réservés aux voitures ce n’est pas toujours simple. Moi je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Pour moi, le principale c’est la préservation mais il faudrait que les gens quand ils s’y promènent, ils sachent par exemple, pourquoi la pelouse devant eux est … Qu’est-ce qu’on y trouve, les fameuses orchidées, à quoi elles ressemblent ? Il y a toute une faune aussi, vraiment de petits reptiles. Je pense qu’il y a de l’information à faire. Je vois plutôt une préservation et une information vraiment pédagogique. (…) Ce qui serait vraiment souhaité c’est qu’il soit mieux

167

connu, et les raisons pour lesquelles c’est un espace de liberté, c’est super de venir faire du cerfvolant, moi aussi je l’ai fait mais voilà. Pourquoi il est comme ça ? Pourquoi on coupe ? Pourquoi on préserve aussi l’aérodrome, je pense que l’aérodrome, historiquement, il est là depuis 1909, je n’imagine pas qu’on supprime quoi que ce soit. Léa Colombain :- Pourquoi on ne pourrait pas imaginer ça ? Bertrand Kling : - Fermer l’aérodrome ? Léa Colombain :- Je ne sais pas si c’est fermer mais quand on parle de préservation, j’imagine que les avions qui roulent sur la pelouse l’abîment aussi. C’est quand même un certain poids et c’est plus lourd qu’un pas. Bertrand Kling : - Oui bien sûr. Alors c’est assez étonnant parce que les pistes, tout ça c’est assez surveillé et finalement, ça … C’est d’ailleurs ce que nous reprochent certains qui souhaitent rouler en voiture ou venir en moto sur le plateau, c’est parce que les avions ils n’abîment pas forcément énormément le… Comment dire ? La pelouse. Alors, c’est l’histoire j’ai envie de dire. C’est aussi l’histoire du plateau. La présence militaire a empêché l’urbanisation. Je pense que la présence de l’aéro-club y a contribué aussi. Puisque ‘une fois l’armée partie, c’est devenue une aviation civile, de loisirs, je pense que ça y a contribué, ça c’est sûr. Léa Colombain :- L’histoire peut évoluer aussi. C’est quand même fermer un espace à toute une population, un espace qui est réservé à une centaine de personnes. Bertrand Kling : - Oui parce qu’en plus c’est interdit d’y marcher, il y a les panneaux d’interdiction, c’est interdit d’y circuler. C’est juste. (…) Après je ne suis pas pour qu’on arrête l’aérodrome, ce n’est pas ça que je veux dire. Je pense que l’aérodrome y a sa place. C’est aussi un témoin de l’histoire. Les pistes ce sont des pistes historiques. (…) ». 32’

168

Charles Ancé, historien :

L’entretien avec Charles Ancé, a eu lieu le 4 janvier 2018, il a durée 40 minutes. Charles Ancé, raconteurs de légendes de la lorraine et animateur pour une radio locale. « (En me montrant une photo). Au bout du plateau de Malzéville c’est Guillaume II qui observe les manœuvres. T’as cet aspect-là, c’est l’aspect militaire. Tu as aussi le terrain d’aviation. Il y a un autre truc qui me tient à cœur, ça je te l’offre, c’est un roman sur les légendes urbaines, c’est le transporteur aérien. C’est un truc … Tu vois c’était des bennes qui étaient destiné pour faire les transformations chimiques dans les usines Solvay. Parce que pour faire la soude, qui a fait la fortune de Solvay, il faut du calcaire. Tu vois tu l’as ici, sur le plateau de Maxéville là et du sel, le sel tu l’as à Dombasle. Elles ont fait les trajets pendant 60 ans. Il fallait qu’elles passent audessus du plateau. (…) Ca n’arrêtait pas, c’était nuit et jour. Ce qui a fait que ça s’est arrêté c’est que ça passait au-dessus de zones habités. Quand ça a été fait dans les années 1920, il n’y avait pas d’habitation. Là c’est l’autre descente du plateau de Malzéville, ça s’appelle la Vallée de la Roanne. Tu vois toute les bennes qui montaient sur le plateau pour redescendre de l’autre côté. (…) Si tu veux, c’est un lieu de légendes. (…) Dans les légendes urbaines, on racontait qu’il y avait un soldat allemand qui était coincé dans une benne pour une histoire de femme. Alors c’est pour ça que je raconte l’histoire, comment un mec peut se retrouver coincer dans une benne à cause d’une femme. Le mur cyclopéen, j’y suis allée une fois mais je sais plus où il est. Léa :- Avant les militaires, il y avait d’autres occupations sur le plateau ? Non, si tu veux, le problème c’est qu’en haut du plateau, il n’y a pas de source. Il faut creuser très profond pour trouver de l’eau. Pour habiter là, il faut trouver des puits. Donc les habitations étaient plutôt sur les pentes. Il faut bien comprendre que Nancy est dans une cuvette, le côté Maxéville était plus privilégié dû à l’orientation. Lieu d’histoire, de légende, d’industrie. (…) Mon histoire à moi, par rapport au plateau de Malzéville ? Oui j’en ai une, j’étais éducateur à Saint-Max, c’était un de mes premiers travaux, donc on montait les mercredis quand on devait s’occuper des gosses, on les montait au plateau de Malzéville, alors bon, en suivant divers chemin, pas forcément par la route. Ca a toujours été un lieu de promenade des nancéiens. Quel

169

souvenir je peux avoir ? Bah, il y a aussi les auberges. Si tu veux, aujourd’hui ça n’a rien à voir avec avant, il y avait des auberges sur toute la montée du plateau, il y avait des bistrots. Il reste deux auberges, alors il y en a une qui est devenue un genre de dancing et puis t’en a une qui s’appelait, la ferme Sainte Geneviève. C’est des vestiges de cette époque-là. (…) Les militaires ils paradaient à cette époque-là, alors il y avait des moments où ils faisaient des manœuvre et où c’était interdit au public, mais sinon c’était l’attraction de monter au plateau de Malzéville pour voir les manœuvres militaires. L’armée, ce n’était pas rien, c’est l’affaire Dreyfus, on ne pouvait pas critiquer l’armée. C’était un devoir d’aller regarder les militaires parader sur le plateau. La frontière avec l’Allemagne était à 15 km de Nancy, séparé par le plateau. (…) C’était le premier aéroport de Nancy mais c’était des avions assez léger qui partaient de là pour aller bombarder les allemands. Les avions devenaient de plus en plus gros, donc il fallait de plus grande pistes donc on a fait un autre terrain d’aviation à Essey. (…) Sur le plateau de Malzéville, c’est des activités ponctuelles. Il n’y a jamais eu d’habitation, peut-être au temps du mur cyclopéen mais il n’y a jamais eu d’habitation pérenne. Aujourd’hui j’y vais à vélo, pour les cycliste, c’est une montée sévère. C’est étudier pour les balades. Depuis la Meurthe t’as une piste cyclable, tu peux bifurquer sur Lay-Saint-Christophe et puis aller sur les hauteurs du plateau. Il y a aussi un truc important, c’est la transhumance, c’est une fois par an, c’est plus folklorique, t’as plus d’amateurs que de moutons. Ca rappelle le temps où tu avais des moutons, ça servait de pâture. (…) Sur le plateau, le paysage n’a pas changé parce qu’il n’y a rien. Ce qui a changé, c’est le paysage urbain. (…) Un souvenir que j’ai, c’est dans les années 70-80, il y avait un mouvement antimilitariste soutenu parce que il y avait des militaires qui voulaient occuper le plateau du Larzac donc il y a beaucoup de jeunes antimilitariste, comme moi qui se sont souvenu que le plateau était toujours une propriété militaire donc on avait fait chier les militaires et tout et la réaction des militaires avaient été assez adroite, ils avaient fait une campagne « J’aime le plateau, je le nettoie.» Les gens allaient pique-niquer sur le plateau et laissaient des tas de saloperies. Les militaires ont mis la main sur ce truc-là, c’est notre propriété, rendez la propre. On pique-niquait avec les enfants. T’as une vue agréable. Là où on allait c’était la sapinière et là où on avait une vue sur la vallée de la Roanne. En plus autour du plateau, il y a de jolis villages. Ce plateau est pas isolé, il fait partie d’une ceinture,

170

le grand couronné. Aujourd’hui le plateau ce n’est plus un lieu stratégique, ni un lieu industriel donc c’est … ça sert surtout de relais de télévision. Personnellement moi je suis pour qu’on n’y touche pas. Ce n’est pas la peine de faire des aménagements pour détruire quelque chose. C’est bien qu’on y aille par des chemins. On pourrait faire des panneaux qui expliquent mais est-ce que les gens prendraient la peine de faire le parcours que l’on faisant. C’est d’autre mentalité quoi. ». 22’ Cet entretien m’a permis de me transporter dans les différentes époques qu’a connues le plateau. De l’occupation militaire, à l’aviation civile, en passant par les défilés, l’industrie, les motos cross… Le plateau semble ne jamais avoir changé pourtant, les ambiances devaient être différentes en fonction des occupations. Dans les années 70, le plateau c’était un espace de liberté, il y avait des grandes courses de moto cross, les jeunes venaient faire des fêtes, c’était un espace loin de la ville où l’on venait s’amuser.

171

Antoine Arlot, membre de l’aéro-club et vélivole (pratique du planeur) :

L’entretien avec Antoine Arlot, a eu lieu le 6 janvier 2018, il a durée 30 minutes. Antoine Arlot est musicien dans la vraie vie et a débuté le planeur dans cet aéroclub en 2013. « Antoine Arlot : - (…) Le terrain est tondu par les moutons. J’en parle et en même temps je ne suis pas très impliqué dans les relations qu’on a avec l’environnement. Finalement, je me rends compte qu’en fait je le consomme et pourtant je l’aime bien. Une personne entre : (…) Antoine Arlot : - Toi tu le connais le gars des moutons ? (En s’adressant à la personne qui vient de rentrer.) T’as déjà discuté avec lui toi ? Je m’approche à cinq mètres de lui, après il y a les chiens qui mordent… (Rire.) Alors on a aussi un tracteur, c’est-à-dire que les piste il faut qu’elles soient quand même assez rases… Il ne faut pas qu’il y ait d’herbe trop haute. (…) L’autre personne part. Antoine Arlot :- On en était où ?