Diese Unternehmen machen Köln stark

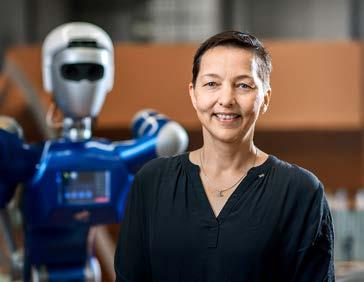

Rose Stueber Managing Director Leybold GmbH

Wie der DLR-Standort zum europäischen WeltraumKontrollzentrum wird

38

1.000 Container

täglich, 24/7-Betrieb: der Niehler Hafen als Europas Logistik-Hub

4 Aktuelles News vom Wirtschaftsstandort

Herausgeberin

Warum Kölns Struktur ein Modell für die Zukunft ist – ein Essay von Dr. Manfred Janssen

38 Fotoreportage

Versteckter Riese am Rhein: XXL-Logistik im Niehler Hafen

KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH, Börsenplatz 1, 50667 Köln

Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 18 Abs. 2 MStV

Steffen Eggebrecht, Börsenplatz 1, 50667 Köln

Konzeption, Projekt- und Redaktionsleitung

6 City im Wandel Vom Durchgangsort zum Lieblingsplatz: drei Projekte für die Innenstadt

Sabrina Birkenbach, Jenny Filon, Christina Rothfeld Redaktion

46 Von Köln ins All Interview mit DLRExpertin über das SpaceHub Cologne

dreimaldrei Journalistenbüro, Kaiser-Wilhelm-Ring 3–5, 50672 Köln

wortwert redaktion, Hansaring 20, 50670 Köln

Lektorat

10 Stadt der Zukunft Die Weststadt wird zum vielfältigen Quartier

Shirin Faupel, Svenja Hauerstein, Sebastian Schulin Gestaltung

Wolfram Esser

48 Was war Ihre mutigste Entscheidung? TikTok und MillionenAuktion: Nachfolge zwischen Tradition und Innovation

inpuncto:asmuth druck + medien gmbh, Medienzentrum Ossendorf, Richard-Byrd-Straße 39, 50829 Köln

16 Vielfalt macht widerstandsfähig

Dr. Manfred Janssen, Geschäftsführer KölnBusiness

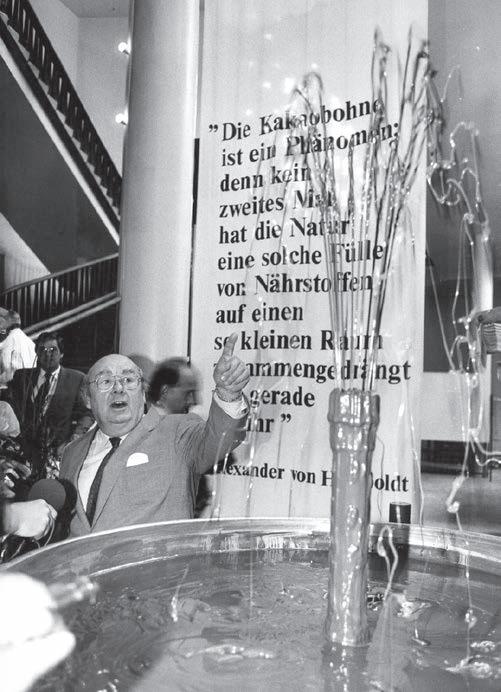

50 Fotoalbum Wie Annette Imhoff das Schokoladenmuseum ohne Zuschüsse zum Erfolg führt

Die Inhalte beruhen auf den Informationen, die der Redaktion bis Mitte Oktober 2025 vorlagen. Sie geben nicht in jedem Fall die Meinung der Herausgeberin wieder. Ein Teil der Informationen wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Alle Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Änderungen behalten wir uns vor. www.koeln.business

Bildquellenverzeichnis

S. 1 Titelseite: Ricardo Wiesinger

54 Pausenaufsicht Der Schreibtisch von Zoodirektor Theo Pagel

56 Businesslunch

Mirko Gaul empfiehlt das NeoBiota

S. 3 Inhaltsverzeichnis: KölnBusiness, Marko Seifert, DLR/ESA

S. 6–9 City im Wandel: Tilman Schenk, Hannes Soballa, HG Esch

S. 10–13 Stadt der Zukunft: Pandion AG, Phase 5, Instone Real Estate

S. 14–25 Titelgeschichte: Ricardo Wiesinger, Leybold, Aufinity Group, Cellex, Nancy Ebert, iStockphoto/Hispanolistic

18 Die Kölner Formel Erfolg durch Standort: drei Unternehmen, ein Rezept 26 Milliardengeschäft Compliance Wie ein Kölner Startup bei neuen EU-Regeln hilft

S. 26–27 Startup: Kerberos Compliance

S. 28–31 Interview: Thilo Schmülgen

S. 32–33 Reportage: Porsche, FOKUS

S. 34–37 Interview: Land NRW / Tobias Koch

28 Die versteckte Versicherungsmacht Zurich und InsurLab über Kölns Potenzial als Branchenführer

S. 38–45 Fotoreportage: Marko Seifert

S. 46–47 Fokus Forschung: DLR/ESA

S. 48–49 Mutigste Entscheidung: Apinarius-Hanstein: Albrecht Fuchs, Razumovych: Tassilo Bossmann

32 Reportage Von Porsche bis FOKUS: GamingGiganten ziehen nach Köln

S. 50–53 Fotoalbum: Schokoladenmuseum Köln; KölnTourismus, Christoph Seelbach

S. 54–55 Pausenaufsicht: Thilo Schmülgen

S. 56 Business Lunch: Taku

34 Warum NRW auf Köln setzt Ministerpräsident Hendrik Wüst

Dieses Magazin wurde klimaneutral produziert und auf FSC®-zertifiziertem Papier gedruckt, das mit dem EU-Ecolabel ausgezeichnet ist.

KURZ GEFASST

Kölns Startup-Szene wächst weiter: Im ersten Halbjahr 2025 entstanden 47 neue Startups – ein Zuwachs von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Insgesamt sind rund 850 junge Unternehmen in der Stadt aktiv. Das Investitionsvolumen kletterte auf 186 Millionen Euro, was einer Steigerung von 195 Prozent entspricht. Parallel dazu erhielten Kölner Gründer*innen 2024 über das Gründungsstipendium.NRW rund 1,04 Millionen Euro – 71 Prozent mehr als im Vorjahr. Davon profitierten 72 Startups. Zusätzliche 288.000 Euro flossen über das Förderprogramm KOMPASS.

Der Bedarf an Gewerbeflächen steigt dramatisch: 2024 gingen bei KölnBusiness rund 235 Flächengesuche ein, die Hälfte davon von externen Unternehmen. Nur für 30 Anfragen konnte bisher ein passender Standort gefunden werden. Diese Knappheit wird zu einer der größten Herausforderungen für die Kölner Wirtschaft. Laut Regionalplan fehlen bis 2046 rund 500 Hektar Gewerbefläche – etwa 700 Fußballfelder.

627.000

Köln stellt einen neuen Beschäftigungsrekord auf: 2024 zählte die Stadt rund 627.000 Jobs – 13.600 mehr als im Vorjahr. Treiber des Wachstums war vor allem das Finanz-, Beratungs- und Versicherungswesen mit einem Plus von 5.912 Arbeitsplätzen. Auch die Gesundheitswirtschaft (+2.723) und der IT- und Kommunikationssektor (+1.456) legten deutlich zu. Positive Entwicklungen zeigten sich ebenfalls in der Logistik (+623) sowie in Wissenschaft und Forschung (+163). Rückläufig waren hingegen die Kultur- und Kreativwirtschaft (–350) sowie die Produktion (–159).

Kunst im Leerstand, bunte Schirme, rote Stühle: Mit drei Projekten probiert Köln aus, wie Stadt heute funktioniert – und wer davon profitiert.

Ein leeres Ladenlokal wird zur Bühne – und plötzlich strömen Menschen in eine vergessene Ecke der Hohe Straße. Drei Tage lang verwandelte das Projekt TOTALAUSVERKAUF der TH-Köln-Summer-School und des Kulturraummanagements der Stadt Köln Leerstand in Lebendigkeit. Die Studierenden bespielten nicht nur das Ladenlokal, sondern die ganze Umgebung: Pop-up-Kino, Diskussionsrunden, Soundinstallationen und Performances auf Dachterrassen lockten Besucher*innen an Orte, die sonst niemand wahrnimmt. Bis zu 200 Menschen nahmen an den geführten Parcours teil. Das Ergebnis: Passantinnen und Passanten wurden zu Verweilenden, aus Durchgangsverkehr wurde Publikum. Die temporäre Kunstintervention zeigte eindrucksvoll, welches Potenzial in scheinbar toten Räumen steckt. Und gab Anlass zur Reflexion über den Stadtraum selbst – über das, was fehlt, was möglich wäre und wer überhaupt mitgestalten darf.

SCHIRME GEGEN STILLSTAND

Über den Sommer hinweg spannten sich 300 bunte Regenschirme über die Apostelnstraße, grün, gelb, rot, blau, orange, violett. Die Aktion stammte von der IG Apostelnstraße, einem Zusammenschluss von Händler*innen, Gastronom*innen und anderen Wirtschaftstreibenden vor Ort. Ziel war es, die Aufenthaltsqualität in der Straße sichtbar zu erhöhen – mit fotogenem Effekt in einem Quartier, das im Schatten des Neumarkts mit Problemen wie offenem Drogenkonsum konfrontiert ist. Die Rechnung ging auf: Die Schirme wurden zum Social-Media-Hit, zogen Besucher*innen an und veränderten die Wahrnehmung der Straße. In der Gastronomie vor Ort zeigte sich die Wirkung direkt –bereits ab der ersten Woche stiegen die Umsätze messbar.

Der Neumarkt, Kölns Sorgenkind, wird zum Experimentierfeld: Wo sonst Menschen nur drüberhasten, luden im Sommer 100 rote Stühle zum Verweilen ein. Das Projekt „1000 Stühle 1000 Bäume“ des Hauses der Architektur Köln traf einen Nerv. Ohne das Tamtam eines Events, ohne Rahmenprogramm – allein dank der Sitzgelegenheiten verwandelte sich der Transitraum in einen Treffpunkt. Die Gelegenheit wurde angenommen. Menschen setzten sich, kamen ins Gespräch, blieben einfach. Der Platz funktionierte plötzlich als Ort der Öffentlichkeit und des Austauschs – nicht nur als Durchgangszone.

Seit 2023 hat das KölnBusiness-Citymanagement zahlreiche Maßnahmen zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität unterstützt. Über den Verfügungsfonds Kölner City wurden rund 200.000 Euro investiert, ergänzt durch rund 50.000 Euro aus privatem Eigenanteil und weiteren 40.000 Euro von KölnBusiness selbst. Ab 2026 ist ein neues Förderprogramm geplant, das Handelslagen gezielt weiterentwickeln soll.

NACHGEFRAGT

Was urbane Aufenthaltsqualität mit Standortentwicklung zu tun hat: Benjamin Ruchser vom KölnBusiness-Citymanagement über Stadtgestaltung im Kleinen

Herr Ruchser, was haben Kunst, Schirme und Stühle mit der Zukunft der Innenstadt zu tun?

Sehr viel. Die Vorlieben von Kundinnen und Kunden verändern sich – und damit auch das Gesicht unserer Einkaufsstraßen. Eine attraktive Innenstadt braucht heute mehr als nur Handel. Es geht auch um Atmosphäre, Aufenthaltsqualität, um neue Gründe, in die Stadt zu kommen. Das zeigen die Projekte, die wir gefördert haben: Sie machen den Raum anders nutzbar und schaffen neue Impulse – für alle, die dort leben, arbeiten oder einfach nur durchgehen.

Wird Aufenthaltsqualität damit wichtiger als das Angebot?

Sie ist auf jeden Fall gleichwertig. Wer sich in der Innenstadt gerne aufhält, bleibt länger, konsumiert eher, kommt wieder. Deshalb ist Aufenthaltsqualität längst ein Wirtschaftsthema – gerade für Handel und Gastronomie. Ein Blick auf unsere Umfrage bei Passant*innen „Vitale Innenstädte 2024“ zeigt: Genau das wünschen sich die Menschen – mehr Grün, bessere Verweilmöglichkeiten, weniger Leerstand.

Neben Baustellen und Leerstand geht es in der Debatte um die Innenstadt auch um soziale Problemlagen. Wie passt das zu Ihrem Ansatz?

Wir fördern verschiedene Projekte und arbeiten daran, öffentliche Räume so zu gestalten, dass sie für viele nutzbar sind: offen, sicher, einladend. Das gelingt nur gemeinsam mit der Stadt, der Stadtgesellschaft und der Wirtschaft. Soziale Herausforderungen lassen sich nicht ausblenden –wir müssen sie mitdenken, wenn wir die Innenstadt weiterentwickeln wollen.

Können wir also mit mehr solcher Projekte rechnen?

Ja. Ab 2026 ist ein neues Förderprogramm geplant, das gemeinsam mit Partnern aus der Wirtschaft neue Impulse für Kölns Einkaufsstraßen setzen soll. Die bisherigen Erfahrungen zeigen: Kreative Formate können die Aufenthaltsqualität sichtbar verbessern. Diesen Ansatz wollen wir langfristig in der Stadtentwicklung verankern – und verstetigen deshalb auch das Citymanagement.

Die Weststadt zählt zu den größten Stadtentwicklungsprojekten Kölns – mit Raum zum Wohnen, Arbeiten und Leben.

Das bislang von Gewerbe, Bürogebieten und teilweise auch Brachflächen geprägte Areal im linksrheinischen Westen Kölns soll sich in den kommenden Jahren in ein klimaresilientes, vielfältiges Stadtgefüge mit hoher Lebensqualität – das weiterhin gewerblich geprägt bleibt – verwandeln. Der Name Weststadt ist inspiriert von den etablierten Kölner Quartieren Nord- und Südstadt. Vorgesehen sind rund 40 Einzelprojekte, die eine kreative Mischung aus Arbeiten und Wohnen schaffen und von verschiedenen Investoren verantwortet werden. Als verbindendes Element dient ein „linearer Park“: ein lang gestreckter Grüngürtel entlang einer ehemaligen Güterbahntrasse, der von Ost nach West durch die neue Weststadt führt. Entwickelt wird das städtebauliche Rahmenkonzept vom Büro Cityförster gemeinsam mit Urban Catalyst, shp Verkehrsplanung und den Klimafachleuten von Buro Happold.

VOM SCHROTTPLATZ ZUM MIXED-USE-STADTBAUSTEIN

Auf dem Gelände des ehemaligen Recyclingunternehmens Max Becker entsteht eines der größten Projekte, die die neue Weststadt prägen werden: 17,5 Hektar umfasst das Gelände, das in Zukunft Platz bieten soll zum Wohnen und Arbeiten, für Bildung, Kultur und Nahversorgung. Die Projektentwickler Pandion und RheinEnergie verwandeln den früheren Schrotthof in ein weitgehend autofreies Quartier mit nachhaltiger Infrastruktur. Das Herzstück bildet eine anderthalb Kilometer lange Flaniermeile mit Cafés und Geschäften. Geplant sind rund 1.700 Wohnungen, 4.000 Arbeitsplätze, eine Grundschule, mehrere Kitas sowie öffentliche Grün- und Spielflächen. Die Fertigstellung ist für 2035 vorgesehen. Die städtebaulichen Pläne stammen von den Büros Cityförster und urbanegestalt.

Ein klimafreundliches Büroquartier mit städtebaulichen Highlights realisiert Alfons & alfreda mit THE WID – ergänzt durch Gastronomie, Hotel und Fitnessangebote. Das Besondere: Die zehn Baufelder auf dem 9,5 Hektar großen Gelände können sukzessive entwickelt werden. Ihre Einteilung lässt es zu, unterschiedliche Gebäudegrößen zu vermarkten. Das bietet auch kleineren Unternehmen die Chance, ein eigenes Haus mit eigener Identität anzumieten. Auch in Sachen Energie und Bauweise verfolgt THE WID einen zukunftsorientierten Ansatz. Mit teilweise begrünten Fassaden, einem hohen Anteil an Photovoltaikanlagen und einer vollständig auf Strom basierenden Energieversorgung steht das Projekt für nachhaltige und moderne Arbeitswelten. Zudem werden 30 Prozent der rund 600 Stellplätze in der Tiefgarage mit E-Ladestationen ausgestattet. THE WID sieht eine enge Vernetzung mit den umliegenden Wohnquartieren vor, um eine lebendige Verbindung von Wohnen, Arbeiten und Freizeit zu erschaffen. Die Fertigstellung ist ab 2029 geplant.

Das frühere Betriebsgelände des Kosmetikkonzerns Coty wandelt sich zu einem neuen Stadtquartier. Nach dem Verkauf an den Projektentwickler Instone Real Estate im Jahr 2021 soll das 17 Hektar große, bisher unzugängliche Areal nun in die umliegenden Stadtstrukturen integriert werden. Ein zentrales Merkmal des Projekts: In einem kooperativen Planungsverfahren erarbeiteten Fachleute, Stadtverwaltung, Politik und interessierte Bürger*innen gemeinsam ein Konzept. Es sieht eine gemischte Nutzung mit Wohn- und Gewerbeflächen sowie öffentlichen Grünräumen vor. Eine zentrale Grünfläche wird dabei zum verbindenden Element: Begrünte Wegeverbindungen vernetzen das neue Quartier mit den angrenzenden Vierteln. Die Hauptzugänge sollen zum Beispiel durch Hochpunkte oder stärker frequentierte Nutzungen betont werden. Auch Handwerksbetriebe und kleine Gewerbe werden ihren Platz finden. 30 Prozent der Wohnungen sind von der Stadt Köln als öffentlich geförderter Wohnraum vorgesehen. Der motorisierte Verkehr wird reduziert – zugunsten des Fuß- und Radverkehrs.

NACHGEFRAGT

Mehr als ein Bauprojekt: Anna Rzymelka, Niederlassungsleiterin von Instone Real Estate, über ein Stück Stadt, das gemeinsam mit den Kölner*innen entsteht

Frau Rzymelka, das Coty-Areal gehört zu den größten Entwicklungsflächen der Kölner Weststadt. Was macht diesen Standort für Köln so relevant?

Das Areal bietet mit seinen rund 17 Hektar die große Chance, im innerstädtischen Kontext ein zukunftsweisendes Quartier zu realisieren. Dafür haben wir zusammen mit der Verwaltung, der Politik und den Bürgerinnen und Bürgern ein Leitbild entwickelt, das Wohnen, Gewerbe, öffentliche Räume, Mobilität und vieles mehr von Anfang an zusammendenkt. Durch die Nachbarschaft zu etablierten Veedeln wie Ehrenfeld, Bickendorf und Vogelsang entsteht die Möglichkeit, bestehende Stadtstrukturen weiterzuentwickeln und gleichzeitig neue Impulse für urbane Lebensqualität und wirtschaftliches Wachstum zu setzen.

Wie soll dieser Nutzungsmix konkret aussehen – und was macht ihn zukunftsfähig?

Das Leitbild sieht eine quartiersprägende grüne Mitte vor, die durch begrünte Wegeverbindungen mit den angrenzenden Stadträumen verbunden ist. Wohnnutzungen konzentrieren sich auf den nördlichen Teil, ein Gewerbecluster ist im Südwesten vorgesehen. Ergänzend gibt es Flächen für eine flexible Mischung aus Wohnen und Arbeiten. Das Quartier wird autoarm geplant, mit Fokus auf den ÖPNV sowie den Fuß- und Radverkehr.

Der städtebauliche Wettbewerb soll Anfang 2026 beginnen. Welche Impulse wünschen Sie sich für die nächsten Planungsschritte?

Die Planungsteams stellen sich der spannenden Aufgabe, das Leitbild in einen zeitgemäßen Städtebau und qualitätvolle Freiräume zu überführen. Das neue Quartier soll sich harmonisch in die Umgebung einfügen und zugleich eine eigenständige Identität mit adressbildenden Zugängen insbesondere an der Venloer Straße und der Wilhelm-MauserStraße entwickeln. Ich wünsche mir, dass sich weiterhin so viele Bürgerinnen und Bürger aktiv in den Prozess einbringen. Gemeinsam möchten wir ein robustes und zukunftsfähiges städtebauliches Bild finden, welches den Anforderungen von morgen gerecht wird.

[Aussicht auf Erfolg] Duden

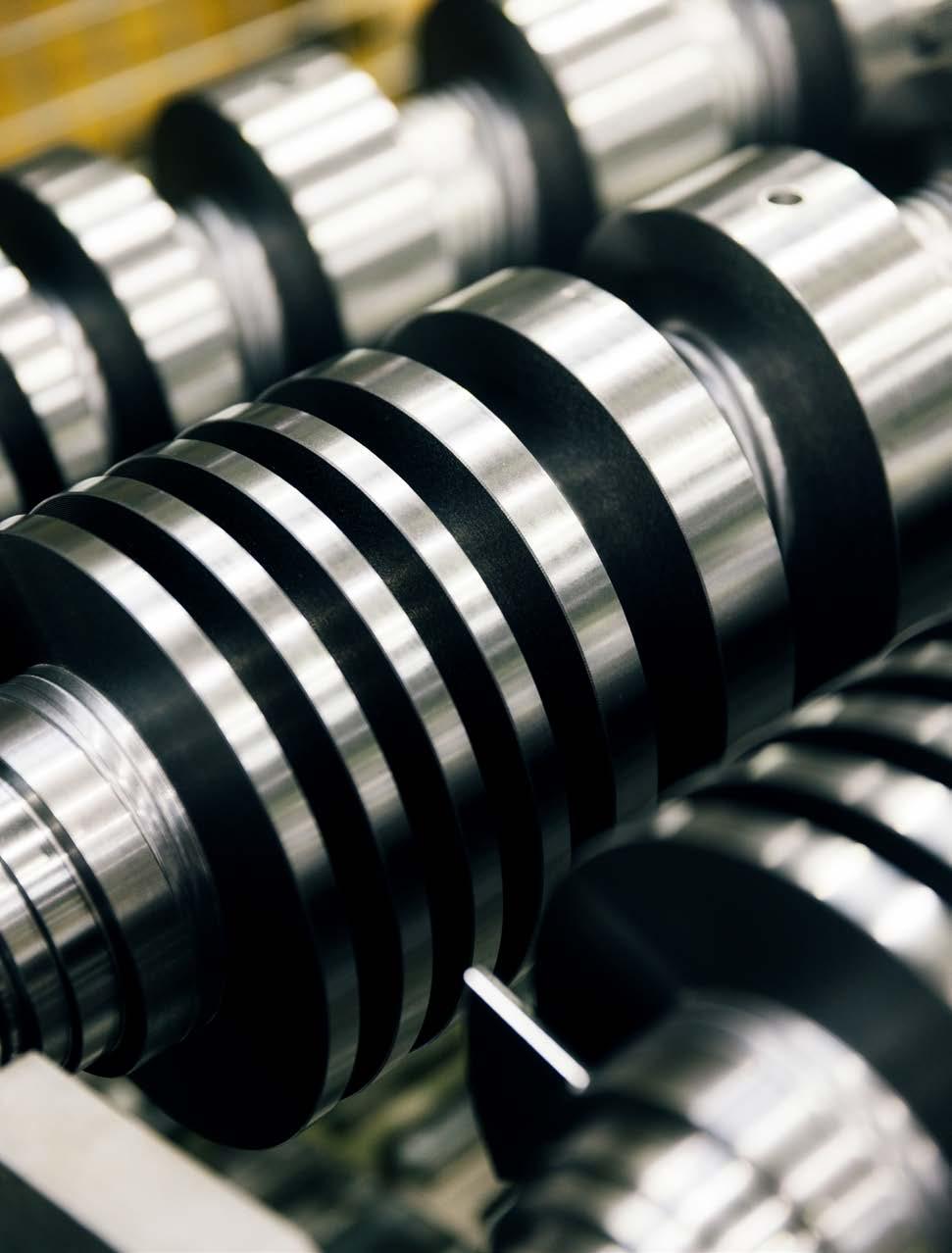

Bei der Kölner Firma Leybold entstehen Rotoren für Vakuumpumpen vollautomatisch in dieser Maschine – ein strategisches Investment in Effizienz und Zukunft.

2024 erreichte Köln mit rund 627.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten einen Höchstwert – mitten in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten. Was macht unseren Standort so resilient? Es ist die Vielfalt seiner Wirtschaftsstruktur: von Industrie über digitale Dienstleistungen und Gesundheitswirtschaft bis zu Finanzen und Forschung – eng verzahnt mit über 20 Hochschulen. Schwächeln einzelne Märkte, gleichen andere dies mitunter aus. Gerade technologie- und wissensintensive Branchen treiben dabei das Wachstum voran. Sie zeigen: Zukunftsfähigkeit bemisst sich heute nicht allein an Wachstumsraten, sondern an der Fähigkeit, Veränderungen als Chance zu nutzen.

Besonders dynamisch entwickeln sich drei Zukunftsfelder. Die Gesundheitswirtschaft ist seit 2014 um knapp 30 Prozent gewachsen. Mit Unternehmen wie Cellex Cell Professionals, einem Spezialisten für Zelltherapien, ist hier ein Innovationsökosystem entstanden, das medizinische Fortschritte beschleunigt. Der IT- und KI-Sektor gewinnt ebenfalls an Stärke. DeepL, eines der weltweit führenden KI-Startups, ist hier groß geworden – und zeigt, dass digitale Exzellenz nicht aus dem Silicon Valley kommen muss. Nicht zuletzt transformiert sich die Versicherungswirtschaft. Mit über 50 Hauptsitzen und Initiativen wie dem InsurLab Germany wird Köln zum Innovationslabor der Branche. Das alles ist kein Zufall, sondern liegt an unseren Standortfaktoren: exzellente Fachkräfte, eine gut vernetzte Wirtschaft und enge Forschungskooperationen zwischen Hochschulen, außeruniversitären Forschungseinrichtungen und Unternehmen, die kontinuierlich Innovationen hervorbringen.

Dr. Manfred Janssen, Geschäftsführer KölnBusiness Wirtschaftsförderung

Anteil an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Köln (2024)

Gesundheit/Life

Logistik- und Handelsregion

Quelle: KölnBusiness

Neben diesen Wachstumstreibern beweisen auch Traditionsunternehmen ihren Willen zum Wandel. Ein Beispiel ist die Leybold GmbH, ein Maschinenbauer mit über 150 Jahren Geschichte. Das Unternehmen hat seine Fertigung modernisiert –von automatisierten Abläufen bis hin zu flexiblen Produktionsinseln. Damit ist Leybold nicht nur für heutige Märkte wie die Luft- und Raumfahrt gut aufgestellt, sondern auch für Zukunftsfelder wie Quantum Computing. Solche Transformationsgeschichten zeigen: Wandel im etablierten Industriesektor gelingt, wenn Unternehmen ihre Erfahrung mit Innovationsbereitschaft verbinden. Transformation statt Verdrängung – auch das ist Teil des Kölner Modells.

Doch diese Stärke hat eine Bedingung: Raum für wirtschaftliche Entwicklung. Genau hier wird es eng. 2024 gingen bei KölnBusiness 235 Flächenanfragen von Unternehmen ein, rund die Hälfte davon aus anderen Städten. Dass wir als Wirtschaftsförderung nur etwa 30 bedienen konnten, zeigt die Herausforderung – aber auch, wie begehrt Köln ist. Deshalb braucht es jetzt klare Prioritäten. KölnBusiness arbeitet mit Nachdruck daran, Flächenpotenziale zu sichern und wirtschaftliche Entwicklung möglich zu machen. Über 10.000 persönliche und digitale Beratungskontakte allein im Jahr 2024 beweisen: Der Bedarf an Unterstützung ist hoch und wächst weiter. Gerade in Zeiten von Umbruch und Unsicherheit brauchen Unternehmen eine verlässliche Anlaufstelle. Diese Rolle übernehmen wir.

Dass Köln strategisch wichtig ist, bestätigt auch die Landespolitik. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst bringt es im Interview dieser Ausgabe auf den Punkt: „Köln spielt in vielen strategischen Zukunftsfeldern eine große Rolle.“ Gerade bei der Transformation der Industrie sieht er urbane Innovationszentren wie Köln als Treiber des Wandels. Forschung, Gründungen, Fachkräfte und Netzwerke greifen hier ineinander –und entfalten Wirkung weit über die Stadtgrenzen hinaus. Diese Wertschätzung ist mehr als Symbolik: Sie bedeutet konkrete Unterstützung durch Landesprogramme und politischen Rückhalt für unsere Entwicklung.

Köln zeigt bereits heute, was eine resiliente urbane Wirtschaft ausmacht: starke Branchen, die sich gegenseitig stabilisieren, kreative Köpfe, die Neues wagen, und Netzwerke, die Wissen teilen. 627.000 Arbeitsplätze – trotz wirtschaftlich schwieriger Rahmenbedingungen – sprechen für sich. Jetzt kommt es darauf an, diese Stärke weiter auszubauen: durch eine mutige Flächenstrategie, gezielte Förderung unserer Wachstumsfelder und die konsequente Unterstützung von Innovation und Transformation. Die Unternehmen in Köln haben bewiesen, dass sie Wandel können. Unsere Aufgabe ist es, ihnen dafür den bestmöglichen Rahmen zu bieten.

Resiliente Wirtschaftsstruktur, starke Branchen, Innovationskraft – wie sieht das in der Praxis aus? Drei Unternehmen aus Köln zeigen auf den folgenden Seiten, wie sie Standortvorteile nutzen und in schwierigen Zeiten erfolgreich wachsen.

30.000 verschiedene Vakuumpumpen verlassen die Werkshallen von Leybold täglich. Die dafür notwendigen Rotoren produzieren die Kölner vollautomatisch.

FEATURE

Auch Köln spürt die Wirtschaftskrise –doch drei Unternehmen zeigen, wie Wachstum trotzdem gelingt. Von Hightech-Produktion über Fintech bis zur Stammzellenforschung: Was macht ihren Erfolg aus?

Wer vorhersagen möchte, wie es der deutschen Wirtschaft in Zukunft gehen könnte, fährt am besten in den Kölner Süden. An der Bonner Straße in Marienburg, umringt von Baustellen, liegt das Firmengelände der Leybold GmbH. In den zahlreichen Produktionshallen gehen Aufträge verschiedenster Unternehmen ein. Als Hersteller von Vakuumpumpen beliefert Leybold sie alle: von der Elektrobis zur Lebensmittelbranche, von der Metallindustrie über die Medizinforschung bis hin zur Raumfahrt. Deshalb bemerkt Leybold selbst die zartesten Aufschwünge in diesen Branchen als Erstes. Wie wird es also weitergehen mit der Konjunktur – weltweit, in Deutschland und vor allem in Köln?

Zumindest mit Blick auf ihr eigenes Unternehmen ist René Rose Stueber zuversichtlich. Leybold oder vielmehr die Atlas Copco Group, zu der das Kölner Traditionsunternehmen seit 2016 gehört, hat die schwersten Jahre schon hinter sich. „Wir sind den Entwicklungen meistens ein, zwei Jahre voraus“, sagt die Geschäftsführerin, während im Hintergrund Maschinen brummen, Mitarbeitende an Rotoren schrauben und Lkw einund ausfahren. Sollte Leybold als Frühindikator richtig liegen, dürfte es mit der Wirtschaft also bald wieder bergauf gehen. Es wäre eine gute Nachricht.

Bis sich das auf viele Firmen auswirkt, könnte es allerdings noch dauern – auch das wird bei Leybold deutlich. Die herausfordernde Zeit, von der Stueber spricht, liegt etwa zwei Jahre zurück. Wie viele Industrieunternehmen verzeichnete Leybold damals schwankende Auftragszahlen. Doch das Unternehmen nutzte diese Phase, um sich neu aufzustellen – und das gelang vor allem, weil man das Management in Schweden davon überzeugen konnte, dass Köln genau der richtige Standort ist.

Wir investieren in diesen Standort, in die Expertise, die wir uns hier aufgebaut haben.“

René Rose Stueber, Managing Director Leybold GmbH

Rotoren wechseln per Roboterarm die Station – zuverlässig und millimetergenau.

Schutzfolie auf ein Display geklebt hat: Es bilden sich Blasen. Die Pumpen sind so wichtig, dass viele Kunden gleich zwei bereithalten. „Ohne funktionierende Vakuumpumpe kann schon mal eine ganze Produktion stillstehen“, sagt Stueber.

Mit Ausnahme der ganz großen Pumpen und der Spezialanfertigungen stehen die verschiedenen Typen direkt im Foyer des Verwaltungsgebäudes. Wer Stueber in ihrem Büro im zweiten Stock besucht, schreitet also zunächst am technologischen Schatz des Unternehmens vorbei. „Die Entscheidung in der Krise war dann ganz klar“, erzählt die Geschäftsführerin über das ausschlaggebende Meeting. Köln mit seinen rund 850 Mitarbeitenden solle weiter eine wichtige Rolle spielen und sogar noch viel mehr: „Wir investieren in diesen Standort, in die Expertise, die wir uns hier aufgebaut haben.“

Es war – so erzählt es Stueber heute – eines dieser typischen Strategiemeetings. White Board, Buntstifte, Pinnwand, hochgekrempelte Hemdsärmel, ganz viel Kaffee und die Frage: Wie machen wir weiter? Klar war: Als Teil eines Konzerns mit Milliardenumsätzen wie Atlas Copco muss sich auch ein Traditionsunternehmen wie Leybold ein Stück weit beweisen –selbst mit 175 Jahren Geschichte. Und Leybold kann das, wie ein Blick in die Kölner Produktionshallen beweist. Denn hier befindet sich das ganze technische Know-how, das sich die Firma über Jahrzehnte aufgebaut hat – das gesamte Spektrum moderner Vakuumpumpen. Von turbomolekularen und trocken laufenden Pumpen, wie sie etwa die Lebensmittelindustrie nutzt, bis hin zu großen Kammern, in denen Raumfahrtunternehmen Umgebungen wie den Mars simulieren. „Vakuumpumpen braucht es auch in zahlreichen industriellen Fertigungen – etwa wenn ein Smartphone hergestellt wird oder etwas beschichtet werden muss“, erläutert Stueber. Sonst passiert das, was jeder kennt, der schon mal eine

Heute arbeiten in einigen Hallen bereits Maschinen über Nacht autonom, produzieren Rotoren, die später in den Pumpen verbaut werden. Was mit Bedienkonsole und Roboterarm wie Science-Fiction aussieht, ist nicht nur die Zukunft, sondern auch ein riesiges Investment: 1,5 Millionen Euro kostet eine Anlage. Leybold hat davon volle sechs. In den Bereichen, in denen Menschen noch Hand anlegen, bauen sie die klassischen Produktionsstraßen gerade ab. Künftig wird an Stationen gearbeitet: Jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin erledigt die jeweils anstehenden Aufträge. Werden gerade keine Wälzkolbenpumpen gebraucht, steht nicht mehr direkt eine ganze Produktionsstraße still. Das neue Konzept macht Leybold agiler.

Mehr als 100 Millionen Euro hat Atlas Copco in den vergangenen Jahren in das Kölner Unternehmen investiert, eine enorm hohe Summe. Dabei lag auch eine andere Option auf dem Tisch: den Kölner Standort Schritt für Schritt abzubauen und die Produktion ins Ausland zu verlagern, wo Arbeitskräfte günstiger sind und die Energiepreise niedriger. Am Ende aber siegte Köln. Nicht nur wegen des Know-hows, sondern

auch wegen der Lage im Herzen Europas und der Rolle der Stadt als wichtiger Logistikstandort. Von hier aus verschickt das Unternehmen seine Produkte in die ganze Welt. Jährlich verlassen mehr als 30.000 verschiedene Vakuumpumpen die Kölner Werkshallen.

Dass der Kölner Standort sich weiterentwickeln kann, dazu trägt auch KölnBusiness bei. Die Wirtschaftsförderung unterstützt Leybold seit Jahren bei Bauanträgen zur Modernisierung des Firmengeländes und stellt als Bindeglied sicher, dass die Interessen des Unternehmens in die umliegenden Stadtentwicklungsprojekte einfließen. Leybold ist damit Teil einer differenzierten Entwicklung, denn die Kölner Industrie zeigt ein gemischtes Bild. Während Großunternehmen wie Ford unter Druck stehen, stieg die Gesamtproduktion im ersten Halbjahr 2025 laut IT.NRW, dem Statistischen Landesamt, um 6,1 Prozent auf 7,2 Milliarden Euro.

Die Botschaft ist also klar: Investitionen in der Krise können eine Chance sein – auch am Standort Köln. Denn er bietet Vorteile, die nicht zu ersetzen sind. Leybold profitiert von dieser Strategie und ist damit nicht allein.

Neben Robotik bleibt die Präzision erfahrener Fachkräfte entscheidend. Flexible Produktionsinseln machen Leybold agiler.

Da wäre zum Beispiel die Aufinity Group. Hierzulande kennt man eher deren Marke bezahl.de, eine Plattform, die das Scaleup zu einem der am schnellsten wachsenden europäischen Fintechs im Mobilitätssektor gemacht hat. Die Firma hat ihren Sitz im Herzen Kölns, am Hohenzollernring. Aufinity stehe für Automotive, Fintech und Infinity, erklärt Mitgründer und Geschäftsführer Lasse Diener im großen Konferenzraum seines Unternehmens. Passend zu den Ambitionen des Scaleups heißt der Raum „Unicorn“. Den Einhornstatus möchte schließlich jeder Gründer erreichen – denn er bedeutet eine Bewertung des Unternehmens von mindestens einer Milliarde US-Dollar.

Mit bezahl.de will Diener die Bezahl- und Buchhaltungsprozesse der Automobilbranche deutlich vereinfachen. Bei vielen Händlern sieht die Welt noch so aus: „Es gibt einen Hochglanz-Showroom mit schön polierten Autos, und dann gibt es eine Tür zur Verwaltung, hinter der die Zeit stehen geblieben ist“, schildert Diener. Dort werde noch mit ausgedruckten Rechnungen gearbeitet, die Digitalisierung sei weit weg – für den 31-Jährigen ein unhaltbarer Zustand. „Bei unserer Gründung haben wir uns in verschiedene Buchhaltungen gesetzt“, erzählt er. „Unsere Gespräche wurden ständig unterbrochen,

Aufinity-Gründer Lasse Diener

Digitale Lösungen statt Papierchaos: Aufinity vereinfacht die Bezahlprozesse im Autohandel.

weil ein Autoverkäufer anrief und fragte, ob der Kunde, der nun sein Auto abholen wolle, auch schon bezahlt habe. Die Buchhaltung musste sich dann ins Bankkonto einloggen, um zu schauen, ob das Geld eingegangen war. All das ist extrem aufwendig, umständlich, frustrierend und kostet Geld.“

Wie komplex die Geldwäschebekämpfung für Unternehmen geworden ist, erklärt Michael Tsambikakis vom Kölner Compliance-Spezialisten Kerberos im Interview auf Seite 26.

ANALOGE

Die Lösung der Aufinity Group: eine Plattform, die den aktuellen Status übersichtlich darstellt – sei es beim Kauf des Autos oder bei einem Reparaturtermin in der Werkstatt. Kund*innen müssen nicht mehr auf eine ausgedruckte Rechnung warten, sondern erhalten eine digitale Zahlungseinladung. Sie können dann auswählen, wie sie bezahlen wollen: mit Kreditkarte oder per Ratenzahlung. Zu jeder Zeit wissen beide Seiten über den Bezahlstatus Bescheid. „Unsere Technologie geht inzwischen so weit, dass wir auch einen Geldwäsche-Präventionscheck anbieten können“, sagt Diener. Und diese Funktion sollte man nicht unterschätzen.

Die Pläne des Unternehmens sind groß. Zu acht starteten sie 2018 ihr Unternehmen – zwei Gründer, sechs Mitarbeitende in einem kleinen Fotostudio ohne Fenster im Agnesviertel. Nach anderthalb Jahren zogen sie um, zu WeWork am Friesenplatz.

„Ich sagte damals dem Leiter, dass wir jetzt nur mit 20 Leuten starten, aber bald das größte Büro brauchen werden“, erinnert sich Diener. Er behielt recht: Heute arbeiten gut 180 Menschen bei der Aufinity Group, ein Großteil davon verteilt auf vier Etagen in der Kölner Innenstadt. Der Rest sitzt in Büros in Rom und Madrid, wobei im Prinzip von überall aus gearbeitet werden kann. Der Finanzchef etwa wohnt in München.

Macht Diener in dem Tempo weiter, dürfte es also auch hier bald zu klein werden. Von einer Wirtschaftskrise spürt das Unternehmen nichts – obwohl es gerade die Automobilindustrie ist, die zu kämpfen hat. „Es werden pro Jahr noch immer 6,4 Millionen Autos allein in Deutschland zugelassen“, sagt Diener. Und vom Reifenwechsel bis zur Reparatur sind die Werkstätten der Händler gut ausgelastet. Längst befindet sich die Aufinity Group auf Expansionskurs. Große Händlergruppen und auch Automobilhersteller arbeiten mit dem Scaleup aus Köln zusammen. „Wir sind europaweit der einzige Anbieter, der für die Branche einen ganzheitlichen Ansatz hat“, sagt Diener. Das Vertrauen der Investoren ist groß: Im Mai 2025 erhielt Aufinity in einer Series-C-Finanzierung 23 Millionen Euro, angeführt von BlackFin Capital Partners, mit Beteiligungen von PayPal Ventures und Seaya Ventures. Warum also sollte die Aufinity Group nicht das zweite Kölner Einhorn nach dem Übersetzungsdienst DeepL werden?

KÖLNS WACHSTUMSMOTOREN: BESCHÄFTIGUNGSZUWACHS 2014–2024

Die Top 3 Wachstumsbranchen

Quelle: KölnBusiness

Bei Cellex werden Zellen aus Spenderblut vorbereitet, um später Krebszellen angreifen zu können.

Ein Einhornstatus als Fintech wäre ein starkes Signal aus Köln – schließlich sitzen die meisten Finanz-Startups in Berlin. Dabei hat Köln eine etablierte Finanzbranche: Die Beschäftigtenzahl im Finanz-, Beratungs- und Versicherungswesen stieg zwischen 2014 und 2024 um rund 30 Prozent. Doch während der traditionelle Finanzsektor wächst, ist die Fintech-Szene noch überschaubar. Genau das nutzt Lasse Diener aus: Arbeitskräfte findet er hier leichter, denn in Köln werben sich Fintechs nicht gegenseitig die besten Talente ab. Es muss also nicht immer die Startup-Hauptstadt sein, die die besten Bedingungen bietet.

Kölns Stärke liegt in seiner Vielfalt. Neben aufstrebenden Fintechs floriert hier auch die Gesundheitswirtschaft. Sie ist seit 2014 um knapp 30 Prozent gewachsen und von der Krise völlig unbeeindruckt. Ein Beispiel dafür ist Cellex Cell Professionals, geführt von Armin Ehninger und Carla Kreissig gemeinsam mit Gründer Gerhard Ehninger. Das Unternehmen entwickelt zell- und gentherapeutische Produkte – die Medizin der Zukunft, besonders bei der Behandlung von Krebs.

Vereinfacht formuliert läuft das folgendermaßen ab: Ein*e Patient*in oder Spender*in gibt Blut ab, aus dem im Labor Immunzellen isoliert werden. Diese werden aufgereinigt und so modifiziert, dass sie Krebszellen angreifen. Nach der Vermehrung werden sie den Erkrankten zurückgegeben – CAR-TTherapie nennt sich das. Sie ist eine Revolution im Kampf gegen Krebs, die allerdings aufwendig in der Herstellung ist und zu der noch viel geforscht werden muss.

„Die Zusammenarbeit mit der Bezirksregierung Köln als Überwachungsbehörde läuft hervorragend.“

Carla Kreissig, Managing Director

Im Labor entstehen täglich bis zu 22 Präparate für die CAR-T-Therapie.

Der nächste wissenschaftliche Sprung deutet sich aber bereits an: Was wäre, wenn die Behandlung nicht mit eigenen Immunzellen erfolgen müsste, sondern mit denen anderer Menschen durchgeführt werden könnte? Die Zellen einer spendenden Person könnten dann für viele Erkrankte nutzbar gemacht werden. Das würde der Industrie einen riesigen Schub geben und noch viel mehr Menschen eine Therapiechance eröffnen.

Die Geschichte von Cellex begann 2001, allerdings nicht in Köln, sondern in Dresden. Dort gründete Professor Gerhard Ehninger, der Vater von Armin Ehninger, ein Entnahmezentrum, in dem Stammzellen aus Knochenmark und peripherem Blut von gesunden Spendern*innen gewonnen wurden. Er wollte die Versorgung von Menschen mit Leukämie verbessern, die auf Blutstammzellen angewiesen sind. Gerhard Ehninger ist einer der Pioniere im Bereich der Stammzellenforschung. Er gehörte 1991 zu den Gründern der DKMS (Deutsche Knochenmark Spenderdatei), die man heute aus der Fernsehwerbung kennt – „Stäbchen rein, Spender sein“. 2009 eröffnete Cellex ein weiteres Entnahmezentrum, dieses Mal in Köln. Der Grund: Hier leben viele Menschen, also auch viele potenzielle Spender*innen.

Containerlabore in Köln-Ossendorf ermöglichen Cellex eine flexible Ausweitung der Produktion.

2014 stieg das junge Unternehmen in die Forschung ein und arbeitet seitdem an neuen Ansätzen für die Immuntherapie von Leukämie und Krebs. Cellex baute hier seine Produktionsanlage auf. „Das war, wenn man so will, unsere zweite Entscheidung für den Standort hier“, sagt Armin Ehninger.

Die logistische Anbindung habe Cellex überzeugt, ebenso die zahlreichen guten Ausbildungseinrichtungen in der Region, von den Universitäten bis hin zu den Berufsschulen. Anfangs stellte das Eduardus-Krankenhaus in Köln-Deutz Räumlichkeiten zur Verfügung. Aus Dresden hat sich die Firma nahezu vollständig zurückgezogen. Das dort eröffnete Entnahmezentrum wurde verkauft.

2019 startete Cellex zusätzlich zur Forschung die Produktion in großem Stil in Köln-Ossendorf. Seitdem läuft es meist so ab, dass ein Pharma- oder Biotechnologieunternehmen sich mit einer Anfrage für die Herstellung einer Zelltherapie bei Cellex meldet, und die Kölner überlegen sich, wie sie das in ihrer Produktion abbilden können. In einer Fabrikhalle hat die Firma Container mit Reinraumlaboren aufgestellt – so lässt sich die Produktion flexibel erweitern und auf neue Aufträge anpassen. Wann immer im Gewerbegebiet etwas frei wird, schlägt Cellex zu. Die Büroräume verteilen sich mittlerweile auf mehrere Gebäude. Mit inzwischen über 380 Mitarbeitenden ist Cellex zu einem wichtigen Arbeitgeber in der Region geworden. Bei der Fachkräftesuche half KölnBusiness mit Kontakten zum Ausländeramt. Auch bei Bauanträgen unterstützte die Wirtschaftsförderung.

„Das mit der Produktion kann man sich aber nicht so vorstellen wie bei Tabletten, die sich in Masse herstellen lassen“, sagt Carla Kreissig. Sie leitet die Herstellung in den Reinräumen der Firma, die man nur mit Genehmigung, Anzug und Handschuhen betreten darf. In großem Stil bedeutet hier: 22 Präparate verlassen täglich das Unternehmen. 22 Menschen haben also pro Tag die Chance, mit nur einer einzigen Dosis krebsfrei zu werden. Bei 50 bis 80 Prozent – je nach Therapieform –funktioniere das auch, so das Unternehmen. Bisher hat Cellex 50.000 Patient*innen mit Stammzellen und 5.800 Patient*innen mit Immunzelltherapien versorgt.

Cellex-Geschäftsführer

Armin Ehninger

Die vorgestellten Unternehmen zeigen verschiedene Erfolgswege. KölnBusiness unterstützt Unternehmen in jeder Phase: Als zertifiziertes Startercenter NRW begleiten wir Gründer*innen kostenlos auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Für etablierte Unternehmen fungieren wir als Bindeglied zur Stadtverwaltung – bei Genehmigungsverfahren, Kontakten zu Fachämtern und der Kommunikation mit Behörden. Neutral, individuell und kostenfrei. koeln.business

Zugelassen sind bisher sieben solcher kommerziellen CAR-TTherapien, Cellex ist an drei von ihnen beteiligt. Wie stark die Firma weiterwachsen wird, hängt auch davon ab, wie sich die Forschung entwickelt. „Das ist die Zukunft“, davon ist Geschäftsführer Armin Ehninger überzeugt.

KOOPERATIVE BEHÖRDEN

Dabei bietet Köln dem Unternehmen einen besonderen Bonus: „Die Zusammenarbeit mit der Bezirksregierung Köln als Überwachungsbehörde läuft hervorragend“, erzählt Kreissig. Sie habe früher für Unternehmen in anderen Regionen gearbeitet, nirgendwo laufe es so gut wie in Köln. „Die Behörde ist hier extrem kooperativ.“ Gerade für Bereiche, in denen vieles noch nicht erforscht ist, braucht es einen guten Austausch zwischen Unternehmen und Aufsicht.

Leybold, Aufinity, Cellex – drei von vielen Kölner Unternehmen. Drei, denen es gelingt, in schwierigen Zeiten zu wachsen. Ihre Rezepte sind nicht immer eins zu eins übertragbar, aber sie zeigen: Erfolg ist möglich. Auch in der Krise. Auch in Köln.

Neue Vorgaben bei der Geldwäschebekämpfung setzen Firmen unter Druck: Wer nicht reagiert, riskiert hohe Strafen. Das Kölner Fintech Kerberos Compliance hilft, den Überblick zu behalten.

Herr Tsambikakis, Geldwäsche kostet Staat und Wirtschaft jedes Jahr viele Milliarden Euro. Wie groß ist das Problem?

Das Ausmaß ist groß – und die Entwicklung durchaus bemerkenswert. Denn der Schein trügt. Während die Zahl der Verdachtsmeldungen gesunken ist, ist die Zahl der tatsächlich verfolgten Fälle laut Polizeilicher Kriminalstatistik 2024 um über 5.000 gestiegen – mehr als 15 Prozent. Ein Grund dafür ist, dass der Austausch zwischen den relevanten Behörden und insbesondere dem Bankensektor effizienter wird und die Qualität der Meldungen steigt. Es gibt weniger Hinweise, die sich im Nachhinein als falsch herausstellen oder kaum nachverfolgbaren Inhalt haben.

Der Kampf gegen Geldwäsche wird also professioneller?

In der Finanzbranche ist man schon weit. Aber wir müssen den Blick noch stärker auf den Handel mit Immobilien, Schmuck, Fahrzeugen und Kunst richten. Dort wird oft noch mit Bargeld bezahlt – das macht es leichter, Geld ohne digitale Spuren zu waschen. Inzwischen sind viele Unternehmen außerhalb des Finanzsektors verpflichtet, Geldströme zu überwachen und verdächtige Transaktionen zu melden – vor allem bei Bargeldzahlungen über 10.000 Euro. Genau hier setzt der Gesetzgeber an.

Wie unterstützt Kerberos Compliance Unternehmen in diesem Prozess?

Gerade der Mittelstand hat häufig nicht die Ressourcen, eine eigene Geldwäscheabteilung und Präventionssysteme aufzubauen. Das ist ein Grund, warum viele Verdachtsfälle gar nicht erst gemeldet werden. Wir unterstützen diese Unternehmen mit Software, digitalen Prozessen, Anleitungen und Schulungen für ihre Mitarbeitenden. Wir helfen beim Aufbau von Kontrollverfahren und begleiten sie bei der Anmeldung im Transparenzregister oder auf Meldeportalen. Für viele ist das echtes Neuland, etwa für Juweliere, Auto- oder Kunsthändler. Solche Unternehmen können viele Teilaufgaben an uns auslagern, und wir unterstützen sie dabei.

Inwiefern?

Wir bieten dafür eine Digitalplattform und einen Expertenservice an. Firmen können bei uns auch externe Geldwäschebeauftragte buchen, die zusätzlich zur Software unterstützen. Beispielsweise helfen wir über unsere eigene App bei der Identifizierung von Hochrisikokunden. Das ist wichtig, denn man sollte wissen, mit wem man eine Geschäftsbeziehung eingehen will – sonst drohen hohe Strafen. Entsprechend ist die Nachfrage nach unserer Software und unserem Service groß: Wir bedienen europaweit mehr als 1.000 Kunden.

Wie viel Geld jährlich in Deutschland gewaschen wird, ist unklar. Schätzungen gehen von bis zu 100 Milliarden Euro aus. Die Folgen: Steuerausfälle, gestärkte organisierte Kriminalität – sogar steigende Immobilienpreise, da Kriminelle Immobilien häufig zur Investition oder Verschleierung nutzen.

verschärften Deutschland und die EU mit der vierten Geldwäscherichtlinie die Regeln. Meldepflichten wurden auf weitere Branchen ausgeweitet, darunter Immobilien, Kunsthandel und Notariate. Im selben Jahr nahm die Financial Intelligence Unit des Zolls in Köln ihre Arbeit auf.

wurde das Transparenzregister eingeführt, das wirtschaftlich Berechtigte auch bei komplexen Firmenkonstruktionen sichtbar machen soll. Die sogenannte Mitteilungsfiktion wurde abgeschafft – nun müssen nahezu alle Unternehmen ihre wirtschaftlich Berechtigten aktiv eintragen.

startete die neue europäische Anti-Geldwäschebehörde AMLA in Frankfurt ihre Arbeit. AB 2027

wird in der ganzen EU eine Obergrenze für Bargeld von 10.000 Euro gelten. Verdachtsfälle werden heute über die digitale Meldeplattform goAML an die FIU gemeldet.

Mit der Financial Intelligence Unit (FIU) als Teil des Zolls wurde 2017 die wichtigste Behörde im Kampf gegen Geldwäsche in Köln angesiedelt. Im selben Jahr gründeten Sie Kerberos. Welche Bedeutung hat diese Nähe für Ihr Unternehmen?

Die FIU ist sicherlich eine der zentralen Behörden im Kampf gegen Geldwäsche – neben den Aufsichtsbehörden. Sie bewertet als Erstes die Verdachtsfälle und gibt sie zur weiteren Nachverfolgung an Polizei und Staatsanwaltschaft weiter. Unsere räumliche Nähe in Köln erlaubte es uns, früh mit ihr in den Dialog zu treten – etwa durch bilaterale Gespräche oder in Arbeitsgruppen, in denen Behörden und Privatwirtschaft bewusst zusammenarbeiten, um zum Beispiel die Qualität der Meldungen weiter zu verbessern.

Entwickelt sich am Standort Köln also ein Cluster der Geldwäscheprävention?

Köln hat dadurch als Standort deutlich gewonnen. Im Zuge der schärferen Berichtspflichten sind wir, aber auch die FIU, mit mittlerweile mehreren Hundert Planstellen stark gewachsen. Auch die Nähe zur Finanzaufsicht in Bonn und zum Frankfurter Finanzplatz ist sehr hilfreich. Ich glaube, dass wir und andere dazu beigetragen haben, dass Köln in den vergangenen fünf Jahren zu einem Zentrum der Geldwäschebekämpfung in Deutschland geworden ist.

Sie sind auf Spezialisten angewiesen, haben mittlerweile mehr als 60 Mitarbeitende. Wo rekrutieren Sie?

Es gibt in Köln einen großen Pool an jungen Talenten –Compliance-Absolventinnen und -Absolventen der Rheinischen Hochschule, der Fachhochschule für Oekonomie & Management oder Juristinnen und Juristen von der Universität zu Köln –, ebenso ist der IT-Standort Köln meines Erachtens nicht zu unterschätzen. Viele unserer Werkstudierenden gehen nahtlos in die Festanstellung über. Köln punktet einfach, was Fachkräfte angeht, weil die Stadt hochmodern und weltoffen ist. In Sachen Innovation ist hier viel möglich – ich denke, unsere Entwicklung zeigt das.

Christian Tsambikakis hat in Köln Jura studiert. Heute führt er als Mitgründer das Fintech Kerberos Compliance.

„KÖLN GEHÖRT AUF DIE LANDKARTE NEBEN

KI, Startups und fast 25.000 Arbeitsplätze: ein Gespräch über Kölns Zukunft als Versicherungsmetropole mit Dr. Carsten Schildknecht, CEO der Zurich Gruppe Deutschland, und Dr. Philipp Johannes Nolte, Geschäftsführer des InsurLab Germany

Herr Dr. Schildknecht, Zurich feiert 150 Jahre in Deutschland. Werden Sie in zehn Jahren noch das gleiche Geschäft machen wie heute?

Schildknecht: Die Geschäftsmodelle von Versicherern werden sich schon in den kommenden fünf bis zehn Jahren grundlegend verändern. Unsere Branche arbeitet stark datengetrieben und eignet sich deshalb besonders gut für den Einsatz digitaler Tools. Künstliche Intelligenz ist dabei der wichtigste Treiber. Allein bei uns im Unternehmen laufen bereits 40 KI-Anwendungen produktiv, die wir entlang der gesamten Wertschöpfungskette skalieren – vom ersten Kundenkontakt bis zur Schadensbearbeitung.

Herr Dr. Nolte, das InsurLab ist Deutschlands führende Innovationsplattform für die Versicherungsbranche. Wie schätzen Sie die Veränderungen ein?

Nolte: Diese Geschwindigkeit der Transformation erleben wir im InsurLab täglich. KI steht tatsächlich im Mittelpunkt. Gleichzeitig gewinnen Themen wie Cloud- und Quantencomputing an Bedeutung. Im InsurLab Germany beobachten wir diese neuen Technologien und bringen sie in die Versicherungswelt. Viele Werkzeuge, die Transformation ermöglichen, sind bereits vorhanden. Entscheidend ist, dass Unternehmen Mut und Neugier aufbringen, neue Impulse gemeinsam mit Mitarbeitenden, dem Markt und allen relevanten Partnern umzusetzen. Darin liegt die größte Herausforderung.

Können Sie konkrete Beispiele nennen, wo KI bereits heute einen Unterschied ausmacht?

Schildknecht: Für komplexe Aufgaben in der Dokumentenverarbeitung eignet sich KI besonders gut, etwa bei der Betrugserkennung per Bildanalyse. Die KI gleicht die Beschreibung eines Kfz-Schadens mit den dazugehörigen Bildern ab und erkennt zuverlässig Unstimmigkeiten. Solche Aufgaben könnten zwar auch Menschen erledigen, doch die enorme Menge an Vorgängen macht den Einsatz von KI deutlich effizienter. Dabei achten wir konsequent auf den Schutz sensibler Daten, und die endgültige Entscheidung liegt immer bei unseren Mitarbeitenden.

Neben der Digitalisierung fordert auch der Klimawandel die Branche heraus. Wie reagieren Versicherer darauf?

Nolte: Versicherer besitzen enorme Hebel, um den Klimaschutz voranzubringen. Sie verwalten große Kapitalmengen und können diese gezielt in klimafreundliche Projekte investieren. Darüber hinaus setzen sie mit ihrem Produktangebot Impulse: Attraktive Lösungen für energieeffiziente Gebäude, Solaranlagen oder Wärmepumpen schaffen klare Anreize, in den Klimaschutz zu investieren.

Schildknecht: Diese Steuerungsfunktion ist tatsächlich zentral. Wir gehen aber noch einen Schritt weiter: Als Versicherer ist es unsere Aufgabe, Risiken für Menschen und Unternehmen früh zu erkennen und abzumildern. Unternehmen, die heute in einen neuen Standort investieren, müssen wissen, wie sich dieser in 20 oder 30 Jahren unter verschiedenen Klimaszenarien entwickelt. Mit Zurich Resilience Solutions – einer Einheit mit rund 1.000 Risikoingenieuren –führen wir entsprechende Analysen durch. So ergänzen sich Kapitalsteuerung und aktive Prävention.

Welche Erfolgsfaktoren sind entscheidend, um die Transformation zu bewältigen?

Schildknecht: Transformation ist für uns nicht neu – seit der Gründung der Zurich Gruppe Deutschland vor 150 Jahren entwickeln wir unser Geschäft kontinuierlich weiter. Das gelingt mit Offenheit für Innovation und Veränderung, Agilität und einer nachhaltigen Haltung in allem, was wir tun. Denn das, was wir heute entscheiden und umsetzen, muss sowohl vor Dritten als auch in der Rückschau Bestand haben.

Nolte: Was sich verändert hat, ist die Geschwindigkeit. Unternehmen müssen heute in sehr kurzer Zeit grundlegende Veränderungen umsetzen. Entscheidend ist, die passenden Technologien zu erkennen und konsequent Schwerpunkte zu setzen. Das InsurLab hilft dabei, dass Innovationen schnell in der Versicherungsbranche Fuß fassen – und verkürzt so die Transformationszyklen.

„Seit 150 Jahren entwickeln wir unser Geschäft kontinuierlich weiter.“

Dr. Carsten Schildknecht, CEO der Zurich Gruppe Deutschland

Die Zurich Gruppe Deutschland gehört zur Schweizer Zurich Insurance Group und zählt zu den größten Versicherern in Deutschland. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Köln-Deutz beschäftigt rund 5.000 Mitarbeitende und feiert 2025 sein 150-jähriges Bestehen in Deutschland. Zum Jubiläum holt Zurich die Ausstellung „Amazonia“ des Fotojournalisten Sebastião Salgado nach Köln. Das Rautenstrauch-Joest-Museum zeigt sie bis zum 15. März 2026.

Auch der Standort prägt, wie flexibel Unternehmen auf Veränderungen reagieren können. Was bietet Köln der Versicherungsbranche?

Schildknecht: Mit mehr als 50 Hauptsitzen und 60 Niederlassungen ist Köln nach München der zweitgrößte Versicherungsstandort Deutschlands – fast 25.000 Menschen arbeiten hier in unserer Branche. Diese starke Präsenz zieht weitere Player an. Gleichzeitig profitieren wir von exzellenten Bildungseinrichtungen wie dem Institut für Versicherungswesen an der TH Köln und dem Institut für Versicherungswissenschaft an der Universität zu Köln. Unsere dual Studierenden kommen mit frischen Perspektiven, die sie bei uns direkt in der Praxis einbringen. Gleichzeitig unterstützt Zurich die Einrichtungen durch die Förderung von Lehrstühlen. Mit der insureNXT haben das InsurLab Germany und die Koelnmesse außerdem ein international beachtetes Fachevent in Köln etabliert.

Nolte: Köln ist eine äußerst vielfältige Metropole, die Talente anzieht. In ganz Nordrhein-Westfalen arbeiten rund 100 Versicherungsunternehmen – eine enorme und deutschlandweit führende Konzentration von Expertise. Das InsurLab Germany verstärkt diese Dynamik: Wir bringen Menschen und Themen zusammen, schaffen Verbindungen und sorgen für neue Innovations- und Transformationsimpulse. Damit setzen wir ein klares Zeichen: Köln gehört auf die Landkarte der Versicherungswelt – neben London, New York und Hongkong.

Das InsurLab Germany ist Teil der Digital Hub Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Von Köln aus vernetzt die Initiative etablierte Versicherer mit Startups, Technologie- und Beratungsunternehmen sowie der Wissenschaft. Sie treibt Transformation und Innovation voran, initiiert Kooperationen und fördert den gezielten Wissenstransfer über Branchengrenzen hinweg.

Wie genau schafft das InsurLab diese Verbindungen?

Nolte: Die Versicherer, die bei uns Mitglied sind, teilen uns regelmäßig mit, wo sie neue Lösungen brauchen. Wir übersetzen diese Anforderungen und bringen etablierte Versicherer mit Startups, Technologieunternehmen, Beratern, öffentlichen Einrichtungen und Hochschulen zusammen. Wir schaffen einen Raum für intensiven Austausch und begleiten die Projekte aktiv. So positionieren sich Startups dauerhaft und wertschöpfend in der Branche. Seit 2018 sind über das InsurLab schon mehr als 100 Kooperationen entstanden. Zwei Kölner Beispiele: Complero optimiert Kundendaten mit KI, Xaver stellt Versicherern eine KI-gestützte Vertriebs- und Beratungsplattform für Lebensversicherungen und Altersvorsorgeprodukte bereit. Von Köln aus setzen wir Impulse für die gesamte deutsche Versicherungsbranche.

„

Die Versicherungsbranche ist demnach für die Zukunft gut aufgestellt. Inwiefern trägt das zu wirtschaftlicher Resilienz bei?

Schildknecht: Die Versicherungswirtschaft wirkt mit ihren Produkten als wichtiger Stabilitätsfaktor. Wir identifizieren Risiken, betreiben Prävention und sichern das verbleibende Risiko ab – oder helfen unseren Kundinnen und Kunden, wenn ein Schaden eintritt. Das stärkt die Resilienz von Unternehmen und Gesellschaft. Zudem wirken unsere langfristig angelegten Geschäftsmodelle stabilisierend. Ein Lebensversicherungsvertrag kann beispielsweise über sechs Jahrzehnte Bestand haben. Wer so weit in die Zukunft blickt, handelt automatisch nachhaltig – und trägt damit zur Stabilität der Gesamtwirtschaft bei.

Mit 50,22 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr tragen die Versicherer wesentlich zur Wirtschaftsleistung von Köln bei.“

Dr. Philipp Johannes Nolte, Geschäftsführer InsurLab Germany

Und was bedeutet das konkret für den Standort Köln?

Nolte: Die Versicherer stärken Kölns Wirtschaft gleich mehrfach. Als Arbeitgeber für fast 25.000 Menschen schaffen sie direkte Kaufkraft. Als Auftraggeber generieren sie Nachfrage bei IT-Dienstleistern, Beratungen und Kanzleien – das sichert nochmals Tausende Arbeitsplätze. Und mit einem steuerbaren Umsatz von mehr als 50,22 Milliarden Euro pro Jahr tragen sie wesentlich zur Wirtschaftsleistung der Stadt bei. Zudem investieren viele Versicherer in Bildung und soziale Projekte vor Ort.

Hat Köln das Potenzial, seine Rolle in der Versicherungsbranche zukünftig noch weiter auszubauen?

Nolte: Ja, absolut. Köln hat sogar das Zeug dazu, München als den bislang größten Versicherungsplatz in Deutschland zu überholen.

Schildknecht: In Bezug auf die Attraktivität, Dynamik und Vielfalt der Branche haben Köln und das Rheinland bereits jetzt die Nase vorn. Das mit der Größe kommt dann von allein.

In Ossendorf trainiert das Porsche Coanda Esports Racing Team in hochmodernen Simulatoren.

Der Weg zum Ruhm ist verschlungen, doch Nina Braack kennt ihn. Die Teammanagerin des Porsche Coanda Esports Racing Teams führt zielsicher durch die verschachtelten Gänge im Kölner Westen – bis sich hinter einer Glastür das neue Porsche Esports Performance Center zeigt. Knallige Neonlichter beleuchten eine kreisrunde Fläche mit hochauflösenden Monitoren und Hightech-Cockpits – ausgestattet mit Lenkrädern, Pedalen und Headsets. Hier trainiert Porsches digitales Motorsport-Werksteam in Simulatoren, auf denen es später gegen Teams aus aller Welt um Preisgelder von bis zu einer halben Million Euro antritt. Tausende verfolgen die Rennen live im Stream. Gerade erst ist das Team von Gronau weggezogen – nicht nach Stuttgart oder Zuffenhausen, wo Porsche zu Hause ist, sondern an den Rhein, genauer gesagt: nach Ossendorf. Weil es in Köln die passende Infrastruktur, ein starkes Ökosystem und eine echte Willkommenskultur gibt, sagt Nina Braack: „Köln hat einfach das Gesamtpaket.“

Mit dem Porsche-Werksteam bekommt der Kölner GamingStandort erneut prominenten Zuwachs. Bereits 2023 siedelte sich mit Unterstützung der KölnBusiness Wirtschaftsförderung OverTake an, eine Plattform für virtuellen Motorsport, die zur weltweit größten Community für Sim Racing werden will. 2024 folgte mit FOKUS das reichweitenstärkste E-SportTeam Deutschlands. Parallel dazu wachsen in Köln Dutzende Studios wie Monokel oder Bright Future. Auch Agenturen profitieren vom Standort: Build a Rocket etwa, 2016 von den Ex-ESL-Mitarbeitern Tobias Heim und Alexander Albrecht gegründet, verbindet heute Konzerne wie SAP mit Millionen Gamern – bei zweistelligem Millionenumsatz. Electronic Arts, einer der weltweit führenden Entwickler, hat bereits 2001 seinen Sitz in den Rheinauhafen verlegt. Und mit dem Cologne Game Lab der TH Köln befindet sich hier eine zentrale Ausbildungsstätte der deutschen Games-Branche.

Von SK Gaming bis Porsche Esports: Köln zieht die Größen der Szene an. Dahinter steckt mehr als nur ein Hype.

Der Standort wirkt wie ein Magnet – kontinuierlich kommen neue Player dazu. Köln hat sich so in den vergangenen Jahren zu einem der wichtigsten Standorte für E-Sport und Gaming in Europa entwickelt. Die Gamescom stellte 2024 mit 357.000 Besucher*innen einen Rekord auf. 2026 steigt mit der IEM Cologne eines der wichtigsten Counter-Strike-Major-Turniere weltweit in der LANXESS-Arena. Mehr als 75 Unternehmen der Branche sind derzeit in Köln aktiv. 2024 waren es in der gesamten Games- und Softwarebranche bereits über 7.600 Beschäftigte. „Köln ist die Gaming-Hauptstadt in Deutschland, die sich durch einen starken Mittelstand und ein herausragendes Ökosystem auszeichnet“, sagt Christoph Kohlhaas, Gaming-Experte bei KölnBusiness. „Gaming ist ein Wachstumsmotor – und das Know-how wird längst auch anderswo eingesetzt, etwa bei Lernspielen oder bei virtuellen Trainings in Medizin oder Sicherheit.“

Mit welcher Kraft dieser Motor läuft, lässt sich bei SK Gaming bestaunen. Die Firma gilt als älteste und eine der historisch erfolgreichsten E-Sport-Organisationen Deutschlands. Sie stellt E-Sport-Teams, die um Preisgelder spielen, während im Netz teils Hunderttausende zuschauen. Bis heute haben die Teams 75 Titel und mehr als sieben Millionen US-Dollar gewonnen – unter anderem bei Turnieren in Spielen wie „League of Legends“ oder „Counter-Strike“. Große Firmen wie Rewe sponsern die Teams, ganz wie im Fuß- oder Handball. Erst kürzlich ist SK Gaming innerhalb Kölns umgezogen, in einen 1.950-Quadratmeter-Glaspalast in Braunsfeld.

Co-Chef Jens Wundenberg führt durch das Gebäude, vorbei an Trophäen aus mehr als 20 Jahren. Oben: Trainingsräume mit Monitoren, Kunstlederstühlen, Umkleiden – und Videotechnik im Wert von mehreren Hunderttausend, wenn nicht Millionen Euro. Im Fitnessstudio trainieren die E-Sportler*innen mit einem Proficoach, der früher beim 1. FC Köln aktiv war. „Unsere Sportlerinnen und Sportler müssen fit sein, wenn sie acht oder neun Stunden am Tag trainieren“, sagt Wundenberg. Aktuell siedeln sie ihr bestes Team von Berlin nach Köln um. „Die Bedingungen hier in unserem Kölner Hauptquartier sind einfach zu gut – und wir haben das Ökosystem direkt vor der Tür.“

Während SK Gaming die Szene mit aufgebaut hat, definiert FOKUS gerade, wie digitale Sichtbarkeit heute geht. FOKUS zählt mit mehr als 15 Millionen Followern auf Twitch, Instagram, X und YouTube zu den relevantesten und reichweitenstärksten Gaming- und E-Sport-Teams Europas. Mit Titeln wie „EA FC“ (ehemals „FIFA“), „Fortnite“ und „Valorant“ erreicht FOKUS weltweit Millionen Fans. Für Co-Founder und COO Sebastian

Huber war Köln die logische Wahl: „In der Gaming-Welt gibt es nur Köln und Berlin – und unser Herz schlägt ganz klar für Köln“, so der 43-Jährige. „Die Menschen hier sind herzlich und weltoffen, was perfekt zu unserem Team passt. Und mit der zentralen Lage in Europa sowie der starken Infrastruktur – ob Gamescom, internationale Agenturen oder E-Sport-Veranstalter wie die ESL – ist Köln für uns der ideale Standort.“

Insgesamt besteht FOKUS aus 30 Mitgliedern. Einer davon ist Elias Nerlich, Deutschlands erfolgreichster Gaming-Influencer. Gemeinsam mit Fußballprofi Toni Kroos und weiteren Anteilseignern hat er die Icon League ins Leben gerufen, eine Liga für Hallenfußball mit Millionenpublikum im Stream. Auch FOKUS stellt dort mit den Eagles ein Team. „Während wir mit FOKUS die Gaming-Zielgruppe nahezu vollständig abdecken, greifen wir mit unserem Icon-League-Engagement die Fußball- und Entertainment-Zielgruppe an“, so Huber.

Mit solchen Formaten zeigt FOKUS, wohin die Reise geht: E-Sport-Teams sind längst mehr als Sportmannschaften. Viele entwickeln sich zu Entertainment-Häusern – sie betreiben eigene Ligen, beschäftigen Influencer, gestalten Inhalte für Kunden und Sponsoren. Dieses breite Fundament macht ihre Geschäftsmodelle robuster und krisenfester. Für Köln bedeutet das: Die Branche wächst weiter, zieht neue Akteure an und gibt etablierten Unternehmen zusätzlich Schub. „Ich denke, wir werden in den kommenden Jahren ein Wachstum in der Gamingindustrie sehen, von dem die Stadt maßgeblich profitieren wird“, sagt KölnBusiness-Gamingexperte Christoph Kohlhaas. Übersetzt in die Welt der Videospiele heißt das: game on.

In der Gaming-Welt gibt es nur Köln und Berlin – und unser Herz schlägt für Köln.“

Sebastian Huber, Co-Founder und COO FOKUS

„KÖLN

Ein vielfältiges, urbanes Wirtschaftszentrum mit Innovationskraft: Ministerpräsident Hendrik Wüst blickt positiv auf die Dynamik des Standorts Köln – und erklärt, wie NRW die Unternehmen in der Stadt bei der digitalen und nachhaltigen Transformation unterstützen will.

Herr Ministerpräsident, Nordrhein-Westfalen will Europas erste klimaneutrale Industrieregion werden. Wo steht die NRW-Wirtschaft aktuell auf diesem Weg, und welche Rolle spielen urbane Innovationszentren wie Köln bei dieser Transformation?

In Nordrhein-Westfalen sind wir gut unterwegs: Viele Unternehmen setzen wichtige Modernisierungsprozesse um. Wir unterstützen das aktiv – etwa mit Programmen wie IN4climate.NRW, progres.NRW oder Förderdarlehen der NRW.BANK. Damit helfen wir gezielt bei Investitionen in Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Innovation. Urbane Innovationszentren wie Köln treiben den industriellen Fortschritt maßgeblich voran. Sie bündeln Forschung, Startups und etablierte Unternehmen auf engem Raum, fördern den Austausch neuer Ideen und beschleunigen die Entwicklung klimafreundlicher Technologien. So entstehen praxisnahe Lösungen, die landesweit und darüber hinaus Strahlkraft entfalten.

Ist das Ziel einer „klimaneutralen Industrie“ angesichts globaler Krisen und Konflikte eigentlich noch realistisch? Oder braucht es künftig neue wirtschaftspolitische Prioritäten – etwa mehr Fokus auf Resilienz und Versorgungssicherheit?

Resilienz und Versorgungssicherheit dürfen nicht im Widerspruch zu Klimaneutralität und Innovation stehen. Der Umbau unserer Industrie hin zur Klimaneutralität ist aus klimapolitischen oder wettbewerbspolitischen Gründen wichtig und angesichts einer veränderten geopolitischen Lage notwendig. In Zeiten globaler Krisen spielen Resilienz und Versorgungssicherheit eine entscheidende Rolle. Für Nordrhein-Westfalen gilt: Unsere Industrie muss klimaneutral und wettbewerbsfähig sein – sonst stehen Arbeitsplätze und Wohlstand auf dem Spiel. Dabei setzen wir auf wirtschaftlichen Realismus und Technologieoffenheit, um alle Potenziale voll auszuschöpfen. Gleichzeitig brauchen Unternehmen klare Rahmenbedingungen: eine stabile Energieversorgung, den Aufbau der Wasserstoffwirtschaft, genügend Fachkräfte und weniger Bürokratie.

Urbane Innovationszentren wie Köln treiben den industriellen Fortschritt maßgeblich voran.“ „

Die weltwirtschaftliche Lage stellt aktuell viele Unternehmen vor enorme Herausforderungen. Was tut das Land NRW konkret, um Unternehmen in dieser Situation zu unterstützen?

Ein zentraler Hebel für die Entlastung von Unternehmen ist die Energiepolitik. Die Landesregierung hat sich früh für wettbewerbsfähige Strompreise starkgemacht – etwa über unseren industriepolitischen Impuls, der den Bund für die Belastungen sensibilisiert hat. All unsere energiepolitischen Forderungen finden sich im Koalitionsvertrag. Entscheidend ist jetzt, dass die neue Bundesregierung zügig handelt. Gleichzeitig bauen wir erneuerbare Energien entschieden aus – und zwar zügig und akzeptanzgetrieben. Das senkt schon heute den Börsenstrompreis. Ein weiteres zentrales Thema ist die Fachkräftesicherung, denn Fachkräftesicherung ist Standortsicherung. Mit der Fachkräfteoffensive NRW stärken wir die berufliche Bildung und steigern die Attraktivität der dualen Ausbildung. Und: Wir schauen stärker ins Ausland. Unsere Fachkräfteagentur International hilft Unternehmen dabei, qualifizierte Leute aus dem Ausland zu gewinnen und gut zu integrieren.

Was sind heute die wichtigsten Zukunftsbranchen und -technologien für das Land?

Nordrhein-Westfalen geht den Weg von der Kohle zur KI. Künstliche Intelligenz könnte fast 70 Milliarden Euro zur Wertschöpfung in Nordrhein-Westfalen beitragen – das zeigt, wie wichtig es ist, diese Technologie breit zu nutzen. Mit einer AI-Skilling-Initiative wollen wir die Menschen im Land zu einem souveränen und kompetenten Umgang mit künstlicher Intelligenz befähigen. Gleichzeitig treiben wir Zukunftstechnologien wie grünen Wasserstoff voran. Auch Carbon-Capture-Technologien werden wichtig, gerade für die energieintensive Industrie. Wir bleiben dabei technologieoffen und fördern gezielt Innovationen. So schaffen wir eine realistische Brücke hin zur Klimaneutralität.

„Bis 2030 wird die Region von hoher wirtschaftlicher Dynamik geprägt sein, von der auch Köln durch seine Nähe zum Revier verstärkt profitieren wird.“

Ministerpräsident Hendrik Wüst

Welche Rolle spielt Köln in der wirtschaftlichen Dynamik und Transformation Nordrhein-Westfalens?

Köln spielt in vielen strategischen Zukunftsfeldern eine große Rolle, zum Beispiel bei der Raumfahrt. Der Weg zum Mond führt über Köln: Mit dem neuen Trainings- und Technologiezentrum LUNA ist ein europaweit einzigartiges Zentrum für Raumfahrt entstanden. Und mit dem GOVSATCOM Hub der EU-Kommission wird Köln zum Schlüsselstandort für sichere Satellitenkommunikation. Köln ist außerdem Herzstück der deutschen Medien- und Kommunikationswirtschaft, Köln ist Games-Hauptstadt und Digitalstandort. Köln ist ein innovativer, vielfältiger Standort im Herzen Europas mit großem Zukunftspotenzial und internationaler Strahlkraft.

Mit fast 800 Startups ist Köln die stärkste Gründungsmetropole in NRW. Wie stärkt das Land NRW solche Startup-Hotspots?

Das Land NRW stärkt solche Standorte gezielt – sowohl durch finanzielle Förderung als auch durch den Aufbau nachhaltiger Strukturen für Wissenstransfer, Vernetzung und Sichtbarkeit. Neben Programmen wie dem Gründungsstipendium.NRW, das Gründerinnen und Gründern in der Frühphase finanzielle Sicherheit verschafft, setzen wir stark auf Wissenstransfer, beispielsweise über die „Digitale Wirtschaft NRW“-Hubs. Darüber hinaus investieren wir mit Programmen wie Produktives.NRW gezielt in technologieorientierte Vorhaben, die das Potenzial haben, regionale Innovationskraft zu stärken und industrielle Prozesse zu transformieren.

Die Universität zu Köln konnte im Mai einen herausragenden Erfolg im Exzellenzwettbewerb feiern, sie war gleich mit fünf Anträgen für Exzellenzcluster erfolgreich – darunter ein neues Cluster, in dem KI für Simulationen im Bereich Astrophysik zum Einsatz kommt.

Und wie lässt sich ihre internationale Sichtbarkeit weiter ausbauen?

Mit dem deutschlandweit einzigartigen Programm Scaleup.NRW sorgen wir dafür, dass junge Unternehmen mit innovativen Ideen durchstarten und international erfolgreich werden. Dabei werden wachstumsstarke Startups aus Nordrhein-Westfalen bedarfsorientiert bei der Expansion in internationale Märkte unterstützt.

Viele Städte stehen im Wettbewerb um Talente, Kapital und Technologien. Der Großraum Köln bietet mit 47 Hochschulen und 31 Forschungsinstituten eine außergewöhnliche Wissensdichte – besonders in der Informatik. Weltweit erfolgreiche Unternehmen wie DeepL finden hier Toptalente direkt vor Ort. Welche Weichen stellt die Landesregierung, damit diese Stärken gezielt weiter ausgebaut werden können?

Spitzenforschung und ein rascher Transfer der Ergebnisse in die Praxis sind ein Schlüssel zu dauerhaftem wirtschaftlichen Erfolg. Das zeigt sich exemplarisch am Beispiel KI. Da hat sich Nordrhein-Westfalen in den letzten Jahren als einer der führenden Standorte in Deutschland und Europa etabliert.

Wenn Sie hin zum Jahr 2030 blicken: Was ist Ihre Vision für den Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen? Und welche Rolle wird Köln in diesem Zukunftsbild spielen?

Wir wollen die Wettbewerbsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit Nordrhein-Westfalens deutlich steigern. Der Strukturwandel im Rheinischen Revier hat schon spürbar an Fahrt aufgenommen – diesen gilt es nun weiter zu beschleunigen. Bis 2030 wird die Region von hoher wirtschaftlicher Dynamik geprägt sein, von der auch Köln durch seine Nähe zum Revier verstärkt profitieren wird.

Wir in Nordrhein-Westfalen haben schon mehrfach bewiesen: Wir können Strukturwandel. Wenn wir gemeinsam entschlossen handeln, stärken wir unseren Industrie- und Wirtschaftsstandort nachhaltig – und schaffen eine starke, zukunftsfähige Region.

Spitzenforschung und ein rascher Transfer der Ergebnisse in die Praxis sind ein Schlüssel zu dauerhaftem wirtschaftlichen Erfolg.“

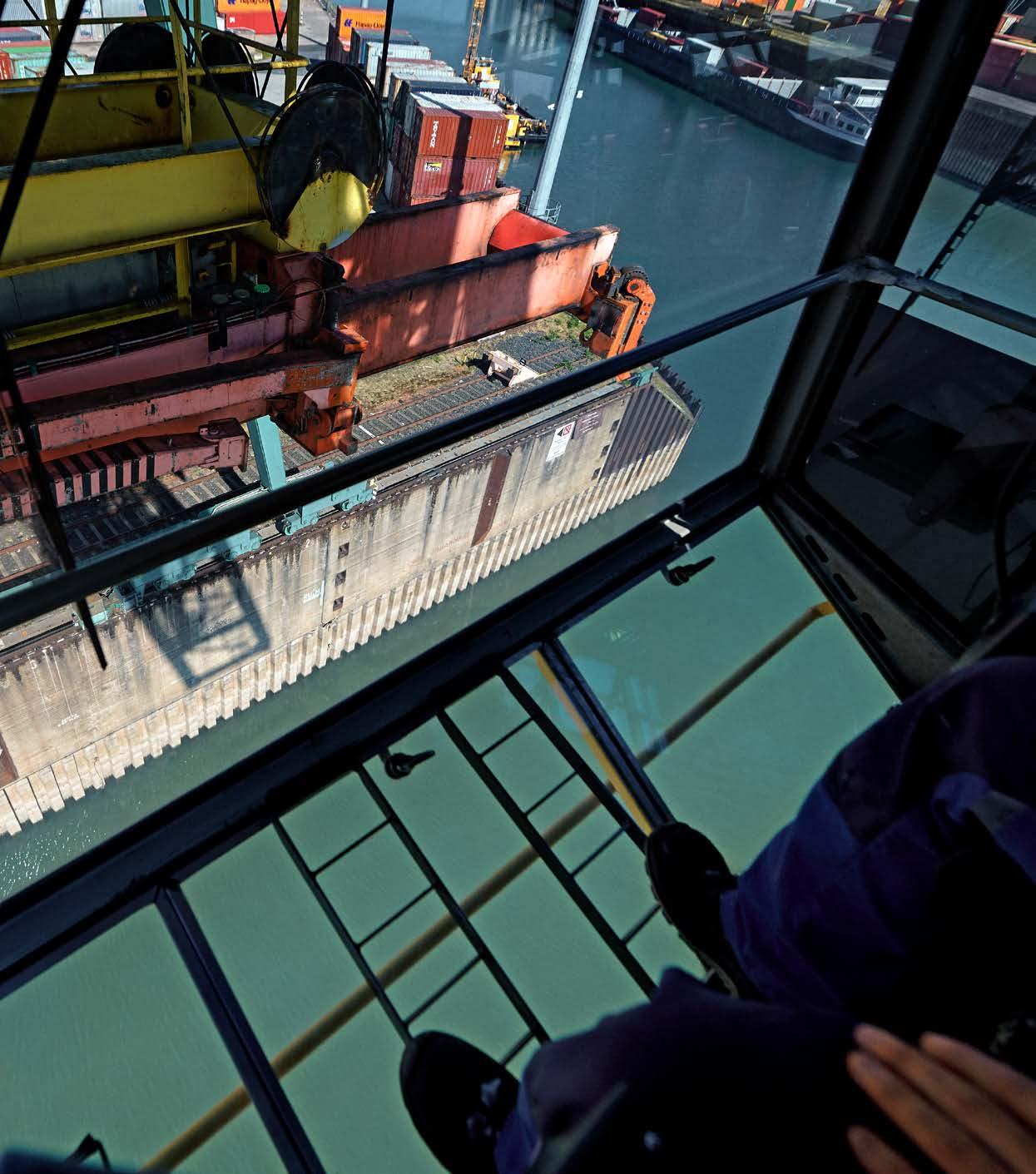

FOTOREPORTAGE

Weit draußen am Stadtrand liegt Kölns größter Wirtschaftshafen der Häfen und Güterverkehr Köln AG (HGK). Vor genau hundert Jahren als einzelnes Hafenbecken gestartet, ist aus dem Niehler Hafen eine Anlage in der Größe von 200 Fußballfeldern entstanden – und ein zentraler Knotenpunkt im europäischen Güterverkehr.

Alle Container gehen durch seine Arme: Hoch über dem CTS-Terminal des HGK-Geschäftsbereichs

Logistics and Intermodal setzt der Kranführer jede Einheit millimetergenau ab. Allein in 15 Meter Höhe sorgt er dafür, dass der Betrieb reibungslos läuft.

Der Niehler Hafen verarbeitet täglich über 1.000 Ladeeinheiten. Kölns wichtigster Umschlagplatz läuft rund um die Uhr – und ist dennoch vielen Kölner*innen kaum bekannt.

STRUKTUREN

FÜR GRÖSSE

Insgesamt drei der Kölner Häfen (Niehl I, Niehl II, Godorf) gehören der HGK AG und werden von der Beteiligung RheinCargo betrieben. Die Kölner Häfen bilden gemeinsam mit denen in Neuss und Düsseldorf einen der größten europäischen Binnenhafenverbünde.

Container als Handelsware: Aus Cortenstahl gefertigt, halten sie Jahrzehnte – und lassen sich reparieren. Im Niehler Hafen werden defekte Boxen instandgesetzt und auch an Endkund*innen verkauft.

Der Niehler Hafen ist Teil der großen europäischen Logistikkette: Planmäßige Binnenschiffsverbindungen bringen Waren von Köln zum größten Seehafen Europas, Rotterdam, sowie nach Antwerpen und zurück. Ein modernes Binnenschiff kann dabei bis zu 250 Lkw-Fahrten ersetzen.

Als trimodaler Knotenpunkt verbindet der Niehler Hafen Binnenschiffe mit Lkw für den regionalen Zielverkehr und mit Güterzügen. Diese starten täglich zu unterschiedlichen Zielen in Europa. Der Bahntransport spart dabei rund 80 Prozent CO₂ im Vergleich zum Lkw –ein starkes Argument für die Schiene.

Frau Pagels-Kerp, die Europäische Union plant ein Netzwerk aus knapp 300 Satelliten, die sogenannte IRIS2-Konstellation. Wofür braucht die EU dieses Netzwerk?

Es handelt sich um Kommunikationssatelliten, die die Souveränität Europas sichern sollen. Mit IRIS2 lassen sich Rettungskräfte, etwa in einem Katastrophenfall wie einer Überflutung oder Bränden, einfacher grenzüberschreitend koordinieren. Zudem können Behörden stör- und abhörsicher kommunizieren. Das können kommerzielle Systeme wie Elon Musks Unternehmen Starlink, die in privater Hand im Ausland sind, nicht gewährleisten. Es ist sinnvoll und wichtig, ein unabhängiges Kommunikationsnetz für die EU zu haben, besonders im Hinblick auf die aktuelle Weltlage und die damit einhergehenden Unsicherheiten in internationalen Partnerschaften.

In welcher Höhe umkreisen die Satelliten die Erde – und wie gelingt der Datenaustausch?

Die Satelliten umkreisen in verschiedenen Orbits die Erde und verteilen sich auf Höhen zwischen 400 und 36.000 Kilometern. Dadurch, dass die Konstellation gestaffelt ist, können wir die Erde in Echtzeit abdecken und Kommunikation rund um den Erdball ermöglichen. Der jeweilige Satellit und das Kontrollzentrum kommunizieren über eine Bodenstation miteinander. Das funktioniert ähnlich wie bei einer Satellitenschüssel fürs Fernsehen – nur eben in beide Richtungen.

Das Kontrollzentrum für die IRIS2-Konstellation soll in Köln entstehen, im sogenannten GOVSATCOM Hub. Warum ist die Stadt ein guter Standort dafür?

Köln ist als Weltraumstandort und insbesondere für den GOVSATCOM Hub ideal. Für das Kontrollzentrum braucht man ein abgesichertes Gebäude, das über erhöhte Sicherheitsvorkehrungen verfügt. Der DLR-Standort in Porz-Wahn und der angrenzende Köln Bonn Airport bringen beste Voraussetzungen für diese Infrastruktur mit. Das DLR bündelt in Köln zudem viel Fachwissen und wertvolles Know-how direkt vor Ort. All das macht Köln zu einem logistischen und wissenschaftlichen Knotenpunkt für die Raumfahrt.

Wer ist an dem Projekt beteiligt?

Die EU und ihre Mitgliedstaaten, die Europäische Weltraumorganisation ESA sowie Unternehmen aus dem Privatsektor. Auch das DLR, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, arbeitet daran mit.

FOKUS FORSCHUNG

IRIS²-Kontrollzentrum, SpaceHub Cologne und LUNA-Halle – Dr. Anke Pagels-Kerp erklärt, wie Köln zur europäischen Nummer eins in Sachen Raumfahrt aufsteigt.

Wie wird der Weltraumstandort Köln um den GOVSATCOM Hub in Zukunft weiterwachsen?

Ziel ist es, den Weltraumstandort Köln als SpaceHub Cologne weiterzuentwickeln, sodass am Ende eine Art Technologiepark der Raumfahrt entsteht. Dort sollte von der Ausbildung über die Forschung bis hin zur Anwendung alles vertreten sein. Den Standort in Porz-Wahn wollen die Projektbeteiligten zum Beispiel mit kommerziellen Raumfahrtunternehmen weiter ausbauen. Zudem will man mit Universitäten und Fachhochschulen aus der Region kooperieren. Es gibt schon eine bewährte Zusammenarbeit zwischen dem DLR und der RWTH Aachen, der Universität zu Köln und der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Alle Beteiligten profitieren dabei von Kölns guter Infrastruktur. Die Stadt hat einen Flughafen für große Maschinen, den Rhein als Transportweg und Autobahnen in alle Richtungen.

Welchen Nutzen zieht die Kölner Wirtschaft aus dem SpaceHub Cologne?

Viele Kölner Unternehmen sind bereits in der Technologiebranche zu Hause, haben aber noch nicht den Sprung in die Raumfahrt und deren Anwendungsbereich gewagt. Raumfahrt ist ein Markt, der stetig wächst und den Unternehmen sehr gut für sich erschließen können, wenn man die richtigen Akteure zusammenbringt. Genau diese Aufgabe wird der SpaceHub Cologne übernehmen – er soll die Menschen zur Raumfahrt und gleichzeitig die Raumfahrt zu den Menschen bringen.

Auf welche Weise gestaltet sich die Zusammenarbeit zwischen dem DLR und der Industrie im konkreten Arbeitsalltag?

Das DLR forscht beispielsweise seit Langem im Bereich der sicheren Kommunikation und an Raumfahrtsystemen, die wenig anfällig für Störungen sind. Um diese Technologien aus dem Labor in die Anwendung zu bringen, ist eine enge Zusammenarbeit zwischen den Forschenden und der Industrie notwendig. Letztendlich vertreiben nicht die DLR-Institute die Forschungsentwicklungen, sondern die Ergebnisse werden in Form von Patenten und Lizenzen in die Industrie überführt. Dort fertigen Unternehmen anschließend die Produkte und bringen sie auf den Markt. Auch Ausgründungen sind Teil dieser Zusammenarbeit. Das Hürther Startup Nunos ist ein erfolgreiches Beispiel dafür: Dessen biologisches Verfahren zur Düngemittelherstellung entstand am DLR, um künftige Langzeithabitate auf Mond und Mars autark zu gestalten. Heute wandelt Nunos damit Rindergülle und Gärreste zu einem geruchsneutralen Flüssigdünger für die Landwirtschaft auf der Erde um.

Mit dem SpaceHub Cologne soll eine Art Technologiepark der Raumfahrt entstehen.“

Dr. Anke Pagels-Kerp, Bereichsvorstandsmitglied Raumfahrt des DLR

Welche weiteren Perspektiven sehen Sie für den Raumfahrtstandort Köln?

Es gibt verschiedene Konzepte, die Internationale Raumstation ISS Ende der 2020er-Jahre durch eine oder mehrere kommerziell betriebene Stationen zu ersetzen. Dabei kann sich die Region Köln sehr gut positionieren, und es werden bereits Gespräche mit potenziellen Firmen geführt. Die Astronauten könnten beispielsweise in Köln ausgebildet werden, außerdem könnte man die Versuchsanlagen, robotischen Systeme und Lebenserhaltungssysteme hier bauen. Auch die Nähe zur pharmazeutischen Industrie ist ein großer Vorteil: Wir machen am DLR-Standort in Köln umfangreiche weltraummedizinische Studien. Zudem arbeitet das DLR mit der ESA im Trainingszentrum der europäischen Astronauten zusammen, und es gibt die neu errichtete LUNA-Analog-Facility. Dort wird die Mondoberfläche simuliert, sodass Astronauten für Mondmissionen trainieren oder Roboter und Maschinen testen können. All das wird zukünftig auch für Aktivitäten rund um neue Raumstationen von hohem Interesse sein. Köln hat also beste Voraussetzungen dafür, sich als Weltraumstandort noch stärker zu etablieren.

Kölner LUNA-Halle: Training für Marsmissionen

GENERATIONSWECHSEL

Die Unternehmensnachfolge ist immer ein spannungsgeladener Moment. Beizubehalten, was funktioniert, und gleichzeitig neue Ansätze zu verfolgen, erfordert einen unternehmerischen Spagat. Zwei Beispiele aus Köln

Daria Razumovych, Social-Media-Beraterin

„Parallel zu meiner Selbstständigkeit entschloss ich mich, das traditionsreiche Antiquariat von Klaus Willbrand zu übernehmen. Den Buchbestand habe ich zu seinen Lebzeiten gekauft, noch ohne ein Konzept, in welcher Form das Antiquariat weitergeführt wird. Als Klaus Willbrand Anfang 2025 plötzlich verstarb, stand ich schneller als geplant vor der Herausforderung: Wie führe ich sein Lebenswerk weiter? Der Zeitdruck ist enorm, denn ein geschlossenes Antiquariat verliert täglich Kunden und Umsatz.

Ich hänge sehr an seinen Büchern. Kennengelernt hatte ich Klaus auf einem Antikmarkt. Damals stand er kurz vor der Geschäftsschließung, die Kundschaft blieb aus. Doch Klaus war ein toller Geschichtenerzähler, der einem Lust aufs Lesen machen konnte. Ich hatte zuvor in einer PR- und Social-MediaAgentur gearbeitet, weswegen mir schnell auffiel: Seine Leidenschaft zu erzählen passte perfekt zu TikTok. Also nahmen wir kleine Videos auf, in denen er besondere Stücke aus seinem Laden vorstellte und über Literatur plauderte.

Der Erfolg überraschte uns beide. Schon das erste Video hatte 10.000 Views und zahlreiche Kommentare. Auch die Presse berichtete über uns und das Antiquariat. Für Klaus selbst war wohl der Verkauf einer Erstausgabe der ‚Blechtrommel‘ über TikTok der Aha-Moment, in dem er begriff, dass die digitale Welt sein Antiquariat retten konnte.

Aus dem Nebenprojekt wurde mein Herzensprojekt – und nach Klaus’ Tod meine Verantwortung. Die Erfolgsgeschichte ist heute eine sehr gute Referenz für mich als Social-MediaBeraterin. Doch jetzt muss ich entscheiden: Wie geht es weiter? In den nächsten Monaten werde ich die Standortfrage klären und dann, was ich mit dem Buchbestand mache. Klaus ist unersetzlich, das ist klar. Aber seine Art, Menschen für Bücher zu begeistern – die will ich bewahren.“

Daria Razumovych, 33, ist selbstständige Social-Media-Beraterin und hat das Digitalkonzept des Antiquariats von Klaus Willbrand entwickelt und betreut.

Isabel Apiarius-Hanstein, Auktionshaus Lempertz

„Im Jahr 2016 bin ich aus meiner Arbeit in einer Galerie nicht nur in ein Kunsthaus umgestiegen, sondern direkt in dessen Leitung. Die Aussicht, unser Familienunternehmen in sechster Generation zu führen, war eine Herausforderung und ein Privileg zugleich. Der Wechsel von meinem Vater zu mir vollzieht sich seitdem graduell. Im Kunstauktionsgeschäft zählen persönliche Beziehungen und gewachsenes Vertrauen.