12 minute read

Punto Universitario 360

Columnista invitada Dalia García Flores F.

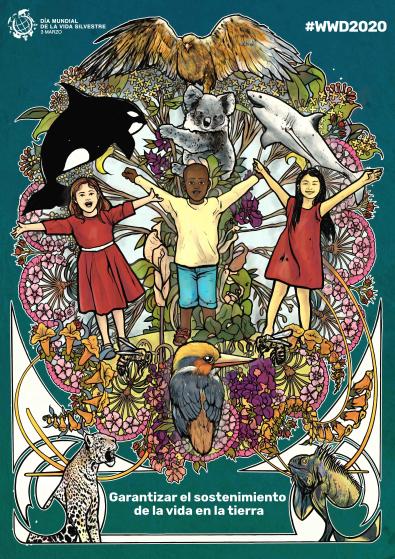

Cada 3 de marzo, desde 2014, se celebra el Día Mundial de la Vida Silvestre, una oportunidad para celebrar la belleza y la variedad de la flora y la fauna salvajes, así como de crear conciencia acerca de la multitud de beneficios que la conservación de estas formas de vida tiene para la humanidad.

Advertisement

- António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas.

En este 2020 la celebración se hace bajo el lema "Garantizar el sostenimiento de la vida en la Tierra", abarcando todas las especies de animales y plantas silvestres como componentes clave de la biodiversidad mundial. Esto se ajusta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 1, 12, 14 y 15, y a sus amplios compromisos de aliviar la pobreza, asegurar el uso sostenible de los recursos y conservar la vida tanto en la tierra como debajo del agua para detener la pérdida de la biodiversidad.

Tesis UABCS: Derecho ambiental

Por Gabriela de la Fuente B., basada en el documento de tesis “Derecho ambiental” presentado por Javier Arturo Chávez Rodríguez para obtener la Maestría interinstitucional en Derechos Humanos.

A estas alturas es innegable la importancia que el ambiente con sus distintos ecosistemas tiene para todos los seres vivos. Pero si lo vemos desde el egoísta punto de vista humano, fue el mismo ambiente natural el que nos dio todo lo necesario para desarrollarnos y evolucionar no solo como especie, sino como sociedad. Para nuestra propia subsistencia necesitamos conservar el ambiente, y asegurar que cualquier persona pueda aprovechar los recursos naturales. Tanto así, que se han desarrollado instrumentos legales que defienden el ambiente y el entorno en que vivimos.

Es tal la importancia del ambiente para la subsistencia y desarrollo de la vida humana, que actualmente ya es considerado como un derecho fundamental, digno de tipificarse como un Derecho Humano: El derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo, son preceptos constitucionales.

Esas posturas en defensa del ambiente han existido por casi un siglo, pero es apenas recientemente que se convirtió en una rama del Derecho, todo un sistema de regulación de las relaciones de las personas con la naturaleza. El llamado derecho ambiental o de la naturaleza que nos permite preservar y proteger el ambiente en su afán de dejarlo libre de contaminación, o mejorarlo en caso de estar afectado.

Algo interesante y al mismo tiempo necesario es la suma de experiencias en distintas áreas, con profesionales médicos, biólogos, físicos, químicos, ingenieros, entre otros que por los temas abordados deben estar en continuo cambio y actualización. En cuestiones legales se han realizado diferentes esfuerzos, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, para que el Estado asuma la responsabilidad de respetar, proteger y garantizar en el ejercicio de sus políticas públicas de desarrollo en los distintos sectores productivos en todos los países.

En el caso de México, nuestra Constitución de México dice:

Algo que caracteriza nuestra vertiginosa era es el constante cambio climático, que como consecuencia se tendrán sequias, deshielos, extinción de especies y alteración de ciclos hidrológicos, entre otros fenómenos que atestiguaremos si no hacemos algo al respecto.

Pero ¿quién protege al ambiente? ¿Resulta suficiente la ley para contemplar todos aquellos casos que pueden dañar al ambiente? ¿Puede un ciudadano o una comunidad exigir al Estado su derecho a un ambiente sano? Y ante esto ¿puede la “denuncia popular” ser efectiva? No son inquietudes solo mías, en realidad hay expertos haciendo y tratando de responderlas. Como la investigación de Javier Arturo Chávez Rodríguez, en la que se propuso como objetivo identificar, desde la perspectiva de los Derechos Humanos, la eficacia de la figura de la Denuncia Popular en materia ambiental federal, para garantizar el derecho a un medio ambiente sano. Esta figura significa una posibilidad de exigir al Estado su atención y protección a un ambiente sano, cuando se esté afectando, ya sea por acción o por omisión.

En su trabajo él concluye que la ciudadanía es un actor fundamental, a través de la denuncia popular, para el cumplimiento de las políticas públicas y acciones del Estado para con el ambiente, y esto solo se logra con una participación constante, crítica y propositiva.

Sin embargo, y ante los problemas del país, el gobierno no ha logrado adecuar todos sus sistemas y ordenamientos jurídicos, en especial para garantizar la protección del ambiente.

El ahora Maestro en Derechos Humanos remarca la necesidad de que armonizar la legislación con los instrumentos para cumplirla. Y eso incluye empoderar la participación de los ciudadanos en la planeación, ejecución y vigilancia de las políticas ambientales.

Comentarios sustentables

Vegetación sí, islas de calor ¡no!

Por Gabriela de la Fuente B., vía noticiasdelaciencia.com

Los habitantes de BCS somos testigos de la gente que se detiene a la orilla de la carretera a descansar, tomar el almuerzo o platicar mientras “las plebes” juegan en el monte. ¿Cuál es el factor común? Que lo hacen bajo la sombra de un árbol, mezquite generalmente. Parece increíble que en una región como la nuestra, con veranos tan ardientes, se nos olvide que la vegetación siempre refresca el microclima bajo su follaje. Y digo que se nos olvida porque de otra forma no la removerían para pavimentar/asfaltar las calles, banquetas y estacionamientos para que se vean “limpias”.

No es novedad, investigadores de distintas instituciones, la UABCS incluida, han evidenciado que la inclusión de infraestructura verde –léase vegetación con arbustos grandes y árboles pequeños de acuerdo a la flora de la localidad– puede reducir significativamente la temperatura al aire libre. Piénsalo como peatón, como alguien que espera su camión, o quien puede estacionar su carro mientras realiza cualquier otra actividad. ¡Queremos siempre la sombra! En una investigación reciente realizada en Colombia se demostró justo eso: realizaron modelaciones de cómo se modificaría un microlima con la presencia de vegetación. Para ello analizaron escenarios urbanos con características arquitectónicas y condiciones ambientales distintas.

En su análisis se usaron datos geográficos y meteorológicos y se compararon los escenarios reales, uno en el que se elimina toda la vegetación y un tercero con vegetación añadida. Tal vez tú puedas hacer un ejercicio de cómo era tu calle o alguna de tu camino antes y después de un cambio de vegetación. Para el caso de la investigación se consideró la temperatura radiante, que es ese calorcito que sentimos al acercarnos a ciertos objetos, como paredes que les da el sol todo el día, o el pavimento que parece cocinarnos a veces. También consideraron el comportamiento higrotérmico, es decir la sensación de comodidad que sienten las personas dentro de un ambiente.

Si lo has vivido, sabrás que donde todo está expuesto la radiación directa del sol, con poca o nula sombra, esa temperatura media es mucho mayor que aquella con sombra, especialmente de la vegetación, aunque hay que reconocer que algunas construcciones más o menos altas también proporcionan sombra, aunque no tan refrescante como la proporcionada por la vegetación –gracias a la evapotranspiración. Queda en los arquitectos e ingenieros civiles incluir en sus diseños infraestructura verde y tomar en cuenta cada microclima urbano en sus planes/planos.

Breve´s historias: La Paz entre faldas y sombreros: El atuendo femenino en la época porfiriana.

Por Dalia García Flores

Maestra en Investigación Histórico-Literaria, UABCS

La moda capta el instante; es efímera, pasajera y quimérica. Lo que hoy está de moda no lo estará en el futuro y no lo estaba en el pasado. Estar de moda, hacer moda y producir moda significa proyectarse hacia el futuro. De ahí que este aspecto es una representación de la mentalidad de progreso que se vivía en la época porfiriana.

Durante el siglo XIX, “el ser” y “el parecer” se debían corresponder para ser parte de la esfera de la élite, tu apariencia debía ajustarse a lo que ese grupo social demandaba y eso se lograba a través del atuendo, entre más complicado y ostentoso era éste, más clase poseías.

La relación entre los sexos y entre las condiciones sociales se evidenciaba por la vestimenta. No solo marcaba el sexo biológico, sino el estatus económico, la ideología, la religión, la nacionalidad y el poder. La expresión: “Tener el pantalón bien puesto”, por ejemplo, era una expresión del siglo XIX, que perdura hasta la actualidad para referirse que quien lleva esa prenda de vestir es el que detenta el poder.

La moda, definitivamente, es un fenómeno de la modernidad en el que los grupos más propensos han sido los grupos urbanos, en particular, las élites. Sin embargo, los sectores populares también han participado dentro de la moda, pero adaptándolo a sus posibilidades, creando sus propias versiones.

En La Paz, no existían talleres de costura, por lo menos no hay registros de ellos en la época, pero si hay registro de costureras e indicios de la venta de máquinas de coser y accesorios para las máquinas, incluso había para 1884 una agencia de máquinas de coser, propiedad de J.B. Elmer, por lo que algunas mujeres recurrían a las conocedoras de la costura para que les confeccionaran sus vestidos a la medida.

La moda que se consagró en la época, hizo que las mujeres usaran corsés, abundante cantidad de tejidos con varios soportes, joyas, peinados elaborados y sombreros de varios tipos. En cuanto al vestido o traje completo, este iría cambiando de acuerdo a la temporada ya fuese invierno o verano, sin embargo había elementos que se mantenían inmóviles, por ejemplo, en el caso de las mujeres los corpiños y las faldas fueron el constante, no obstante estas dos prendas básicas fueron evolucionando con el paso del tiempo ya sea de volumen, tamaño y forma.

Debajo de la falda iba sujeto un polisón, el cual es una estructura o armazón atado a la cintura, la función de esta pieza era mantener abultado la parte de atrás de la falda pero recto por delante; sin embargo, entrando el siglo XX, los polisones comenzaron a descontinuarse, ahora las telas tenían su caída natural sobre el cuerpo de la mujer. El corpiño iba acompañado de la túnica que se ceñía debajo de los senos. De los corpiños había una variedad indescriptible, los había que se cruzaban a la derecha, otros a la izquierda, algunos iban sujetos con una o varias correas, por lo general tenían botones que estaban sobrepuestos de manera superflua que no servían para una tarea en específico.

Las telas predilectas de las mujeres de élite eran los encajes, sus costos podían ser elevados de acuerdo al trabajo del bordado que contenían, había encajes propiamente dichos, blondas y tules, los cuales se clasificaban según su forma de elaboración y la dificultad de ésta.

Las mujeres lucían vestidos largos con telas vaporosas y miles de botonaduras. Un aspecto importante en el atuendo femenino fue el uso de escotes cada vez más pronunciados, hacían que la mujer no solo luciera su atuendo, sino que le daba un cierto aire de libertad, lo que se demostraba en su actitud de coquetería.

En verano, las telas predilectas eran la seda y el algodón y los colores predominantes eran los claros, un accesorio que de acuerdo a las imágenes a las que tenemos acceso eran los prendedores de distintas formas. El cabello se utilizaba al natural, con peinados recogidos formando un “chongo” que quizás hoy en día nos parece una forma muy tradicional; sin embargo, en la época era algo novedoso y que causó mucho escándalo ya que mostraba una parte que había permanecido oculta durante muchos años que era la nuca.

Otro de los elementos del atuendo femenino fue el sombrero, que alcanzó volúmenes grandes debido a los adornos que portaban, ya sea flores, encajes y tela de tul; fueron dos los modelos que se apreciaron como novedad en las últimas décadas del siglo XIX: uno de los modelos era una especie de calañés, es decir, un sombrero con alas muy cortas un tanto pequeño que no cubría toda la cabeza; por otra parte estaba el modelo que alcanzó más éxito, de alas anchas y con adornos en él y se utilizaba de manera inclinada sobre el rostro.

Entre las novedades provenientes del extranjero estaban también los productos de cosmetiquería. Los perfumes eran de suma importancia como vehículos de seducción y fuente de placer, tales como el agua de rosas y de lavanda, más frescos y florales. Los avances de la química, durante la segunda mitad del siglo XIX, ocasionó un auge en la perfumería.

Los perfumes se vendían exclusivamente en casas comerciales como la importadora de Pablo Hidalgo y Compañía, la cual aparece en los anuncios de periódicos que promovía un surtido variado de objetos de fantasía y perfumería de toda clase que provenían directamente de París, por lo que garantizaban a las mujeres que al utilizarlo estarían adaptando el gusto moderno y atrevido de las modas de París, lo que las convertiría en mujeres de mundo.

En cuanto a los cosméticos cabe señalar que prevalecía el ideal de belleza de piel blanca y de mejillas sonrojadas, para ello las mujeres utilizaban blanquetes o los llamados “polvos para hermosear”.

Para los más desprotegidos económicamente, su indumentaria no era complicada, pero si práctica para las labores cotidianas, las telas de su elección fueron la manta y el percal. Lo que llegaban a adquirir en alguna de las tiendas de la ciudad y que eran productos importados eran los zarapes o rebozos, y para los pies calzaban huaraches.