9 minute read

— ZÉPHIRINE LABRIE, PATRIOTE ENGAGÉE

par Anne-Marie Sicotte, historienne et autrice

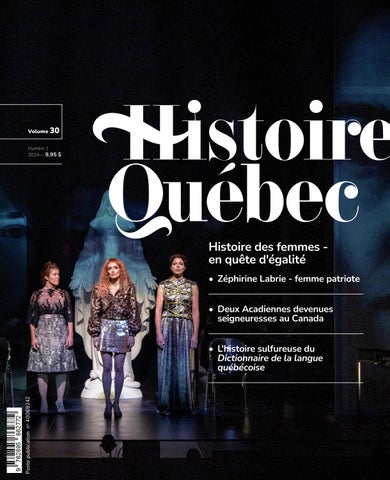

Aucun portrait de Zéphirine Labrie n’étant connu, voici l’image d’un inconnu. BM99-1_1P256. Acc2005.257. Album de Jacques Viger, Archives de la Ville de Montréal.

Parmi les nombreuses Québécoises qui se sont investies dans la cause des droits et libertés, Zéphirine Labrie occupe l’avant-scène. Fille d’un couple exceptionnel de Saint-Eustache et épouse du Dr Jean-Olivier Chénier, l’un des patriotes les plus affirmés de sa localité, Zéphirine s’est illustrée par sa dénonciation active de « l’esclavage colonial ». Pourtant, des générations d’historiens l’ont reléguée au rang de spectatrice, comme bien des femmes du Bas-Canada qui ont joué un rôle important dans la résistance opiniâtre d’un peuple patriote à l’injustice et à l’oppression.

Née le 1er novembre 1813, Zéphirine est un des 11 enfants, desquels seulement trois parviennent à l’âge adulte, de Marguerite, fille du notaire Pierre-Rémi Gagnier, et de Jacques Labrie, médecin et député Ce dernier, qui a fait son cours classique à Québec grâce à un prêtre bienfaiteur, croit en l’éducation pour former à la vie citoyenne et à la protection des droits démocratiques. Soutenu par la famille Gagnier notamment par des dons de terres, il ouvre à Saint-Eustache, à la fin de la décennie 1810, de écoles secondaires pour les deux sexes, initiative rarissime pour l’époque. Comme bien d’autres demoiselles, Zéphirine profite d’une éducation de pointe. L’institution scolaire pour filles offre aussi un cours « supérieur » dont le programme s’apparente à celui d’une école normale formant des institutrices laïques1.

Par ailleurs, Zéphirine assiste pendant toute son enfance au combat harassant que livre la majorité de la population du Bas-Canada, ainsi qu’est baptisé le Québec par l’Acte constitutionnel de 1791. Ce combat vise l’établissement d’institutions démocratiques, comme ce navire amiral qu’est le Parlement à Québec, qu’il faut constamment protéger des attaques de l’oligarchie exécutive mise en place dès la Conquête de 1760. Voici l’essence de notre histoire sous la domination britannique : une résistance désespérée au despotisme sous toutes ses formes, arme de prédilection du gouvernement exécutif colonial pour conserver le pouvoir et la source de ses richesses2.

Ces dames, actives et créatives

Pour le peuple canadien, il est donc vital de soutenir la majorité de la députation à l’Assemblée législative, la seule en mesure de le défendre contre les abus. Ceci sous-entend d’emblée une lutte épuisante pour assurer la liberté électorale. Lorsque Jacques Labrie brigue un siège de député en 1827, sa fille Zéphirine est aux premières loges du conflit qui l’oppose aux potentats locaux, relais de l’oligarchie exécutive, qui n’hésitent pas à corrompre et à user de violences. L’adolescente fait aussi l’apprentissage de méthodes populaires d’opposition à l’autoritarisme. Parmi ses tactiques d’intimidation afin d’obtenir des votes pour être réélu député, et ainsi conserver son influence, le seigneur et colonel de milice Lambert-Dumont préside des cours martiales illégales, au terme desquelles deux sous-officiers et un milicien sont envoyés en prison à Montréal. Intervient alors le jeune docteur Chénier, installé à Saint-Benoît, qui décrète que les trois hommes doivent impérativement être examinés par son collègue Labrie. Pendant que ce dernier les reçoit, son épouse Marguerite dit péremptoirement aux gardes d’attendre à l’office…dont elle barre la porte. Les prévenus sont donc reconduits à Montréal comme de braves citoyens plutôt que des criminels de droit commun.

La population patriote de ce comté est l’une des plus maltraitées par les violences électorales, reflet du climat de tension que font régner les favoris du régime. Par le fait même, et peut-être aussi grâce à son niveau supérieur d’instruction, elle est très articulée : assemblées publiques et représentations citoyennes parrainent un flot de pétitions et de requêtes destinées au Parlement, colonial ou impérial, pour dénoncer les abus systémiques et réclamer des réformes constitutionnelles, entre autres.

La gent féminine s’investit dans cette lutte « légale » et non violente, conduite avec civisme par les patriotes. Présentes dans l’espace public, les femmes assistent aux assemblées, elles manifestent leur joie lors des victoires électorales, elles organisent des banquets festifs et en cuisinent les plats, elles fabriquent des bannières et des pavillons ornés de slogans, elles planifient des salons ou des veillées pour commenter l’actualité. Leur approbation « est une preuve certaine de la bonté » de la cause3. Certaines peuvent même voter, car selon le système britannique, la propriété est à la base du droit de suffrage. Ainsi, parmi ces dames se retrouvent des « chefs de ménages », à savoir des veuves, des célibataires et des femmes légalement séparées, qui peuvent avoir accédé au statut de propriétaires par la force des choses.

Un peu avant ses 18 ans, à l’orée de la décennie 1830, Zéphirine épouse Jean-Olivier Chénier. Ils s’installent à Saint-Eustache, où la jeune femme doit surmonter l’épreuve de la perte successive des quatre enfants, en très bas âge, qu’elle met au monde jusqu’en 18374. Tout ce temps, la clique de favoris du régime qui habite le chef-lieu du comté durcit le ton, assurée de son impunité, à mesure que l’Exécutif colonial-les Conseils exécutif et législatif, les principaux hauts fonctionnaires - cumule les abus de pouvoir. La Rue du Sang de 1832, soit l’assassinat à Montréal de trois citoyens sous prétexte d’émeute, en est l’exemple le plus révoltant, suivi de près, en matière d’escalade de terreur, par les élections générales de l’automne 1834.

Le village de Saint-Eustache est envahi par les fiers-à-bras qui réquisitionnent même les auberges pour empêcher les patriotes de voter. Zéphirine accueille ses concitoyens dans sa maison; d’autres femmes, desquelles l’histoire n’a pas gardé la trace, agissent sans doute de même. En désespoir de cause, un escadron de cavaliers, recrutés parmi les Britons fanatiques du comté, veut faire la guerre aux patriotes. La scène est surréaliste : l’alarme est sonnée, un bref combat a lieu sur la place devant l’église, et les cavaliers battent en retraite piteusement. Leur humiliante défaite est à l’image de leur échec électoral à la grandeur de la colonie, où l’Assemblée législative est plus libérale-démocrate que jamais.

La force de l’association et le prix des souffrances

En attente des réformes réclamées à cor et à cri, le peuple se concerte au moyen de sociétés patriotiques et de comités de liaisons. Le champ d’action des femmes, quant à lui, s’élargit. En 1835, une société patriotique fondée à Toronto pour assurer la coopération des libéraux des deux provinces, la Canadian Alliance Society admet les femmes à ses réunions. Deux ans plus tard, Londres refuse toute réforme (les résolutions Russell) et permet au gouverneur de puiser à loisir dans le Trésor public. Dans la foulée du boycottage des produits d’importation et de la promotion de l’industrie locale, les dames forment leurs associations et c’est le comté des Deux-Montagnes qui donne l’impulsion initiale. Malgré la mort récente de son nouveau-né, Zéphirine est incontestablement de tout cœur avec ses compagnes : elle préside à la fabrication des vêtements en étoffe du pays que porte fièrement son mari, puis veille, au besoin, à ne se procurer que des biens et des aliments « du cru ».

L’oligarchie coloniale joue son va-tout en novembre avec l’émission de mandats d’arrestation pour haute trahison. C’est le coup d’envoi des mal nommées « Rébellions » de 1837 et de 1838. Le mari de Zéphirine court les plus grands risques, car il s’est fait plusieurs irréductibles ennemis parmi la clique de favoris du comté. Les patriotes se rassemblent donc autour de lui pour assurer sa protection; le même phénomène se passe à bien des endroits du district de Montréal. Après la victoire de Saint-Denis et le massacre de Saint-Charles, sur le Richelieu, le commandant Colborne dirige son armée vers le comté des Deux-Montagnes, tandis que le gouverneur Gosford offre des récompenses pour la capture de deux douzaines de patriotes, dont Jean-Olivier Chénier.

Le 14 décembre 1837, Saint-Eustache subit un terrible siège. Zéphirine perd son mari, son principal domicile et l’essentiel de ses biens. L’inventaire des violences, directes ou collatérales, qu’y endurent les femmes du Bas-Canada est un chantier de longue haleine, mais il est possible d’en dresser une liste sommaire : évictions brutales, pillage et incendie de propriétés, persécutions, manque absolu de ressources, attouchements et viols, brutalités entraînant la mort. Il en va de même lors des « Rébellions » de l’année 1838. Des milliers de femmes, parmi lesquelles Zéphirine, ont subi le pire et souffert à des degrés divers.

Le temps fait malgré tout son œuvre. Remariée et mère de trois filles, Zéphirine obtient son diplôme d’institutrice. Elle meurt à Saint-Jérôme en 1890, à 77 ans, et si elle n’est pas tombée dans l’oubli en tant qu’épouse du héros Chénier, nul n’a pris la peine de recueillir ses souvenirs, une perte considérable pour l’histoire de notre pays et celle des vaillantes dames qui en ont défendu la cause5.

1. Boileau, Gilles. « Jacques Labrie : médecin, député, historien et patriote », Histoire Québec, 7(3), 2002, p. 33–36; Lemire, Jonathan. Jacques Labrie : Écrits et correspondance, suivi de ses Notes sur l’histoire du Canada. Sillery, Septentrion, 2009; Le Spectateur canadien, 8 septembre 1821, 7 septembre 1822, 18 septembre 1824.

2. Sicotte, Anne-Marie. Papineau l’incorruptible : La flamme du patriote, 1786-1832 (tome 1), Le président rebelle, 1833-1871 (tome 2), Montréal, Carte blanche, 2022 et 2023. Tout l’article, sauf lorsqu’autrement cité, est soutenu par cette source.

3. Le Spectateur, 31 mai 1814.

4. Grignon, Claude-Henri. « Jean-Olivier Chénier », La Revue des Deux-Montagnes, (2), octobre 1995.

5. Boileau, Gilles. « Zéphyrine Labrie, veuve Chénier : institutrice à Saint-Pascal ». Histoire Québec, 1(1), 1995, p. 28–30.