83 minute read

LEGISLACIÓN / EL TRATADO DE DISTRIBU CIÓN DE AGUAS DE 1944

El tratado de distribución de aguas de 1944

El Tratado de 1944 fue el primero de su tipo en el mundo. Se ubica jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto de la Constitución. Fue ratificado por el Senado mexicano en agosto de 1946. En él se establecieron principios de equidad para la distribución del recurso hídrico entre las poblaciones y los sectores productivos de las zonas fronterizas de México y Estados Unidos.

Advertisement

CARLA

HERNÁNDEZ RIVAS

Encargada de la Gerencia de Ingeniería y Asuntos Binacionales del Agua, Conagua. Uno de los temas que en meses recientes concentró amplios espacios mediáticos fue el cumplimiento por parte de México del Tratado de Aguas de 1944, que mantiene vigente con Estados Unidos. La discusión se tensó porque existía la posibilidad real de que nuestro país incumpliera su compromiso de entregar el agua al vecino del norte.

Las entregas de agua se llevan a cabo en periodos de cinco años, y el 24 de octubre pasado concluía el ciclo trigésimo quinto. El escenario se complicaba porque Estados Unidos se encontraba en pleno proceso electoral para la renovación de su presidencia.

Un poco de historia

Como vecinos cuya frontera común está delimitada por el río Bravo, México y Estados Unidos enfrentaron durante mucho tiempo controversias sobre la forma en que

Presa internacional La Amistad, de la cual se tomó agua de propiedad mexicana para cerrar exitosamente el ciclo 35.

JONATHANMCINTOSH / FLICKR debían repartirse el agua. A principios del siglo pasado, se registraron diversas situaciones políticas, sociales, económicas e incluso ambientales.

Las disputas binacionales por el agua dieron origen a mesas de negociación que iniciaron en 1929 y culminaron 15 años después con la firma en Washington, el 3 de febrero de 1944, del “Tratado entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América de la distribución de las aguas internacionales de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo, desde Fort Quitman, Texas, hasta el Golfo de México”, hoy conocido como Tratado de 1944.

Éste fue el primer acuerdo de su tipo en el mundo y en él se establecieron principios de equidad para la distribución del recurso hídrico entre las poblaciones y los sectores productivos de las zonas fronterizas de ambas naciones. El documento se ubica jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto de la Constitución federal. Fue ratificado por el Senado mexicano en agosto de 1946.

En él se estableció que, del río Colorado, Estados Unidos debe aportar a México en condición normal –en forma mensual y calendarizada según lo establezca la parte mexicana– 1,850.234 millones de metros cúbicos (Mm3) de agua al año. A su vez, México entregaría a Estados Unidos, del río Bravo, a través de seis de sus tributarios (Conchos, Las Vacas, San Diego, San Rodrigo, Escondido y Salado), 431.721 Mm3 como promedio anual, en ciclos quinquenales para cubrir un total de 2,158.605 Mm3. Dicha tarea es responsabilidad de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Como se advierte, en general el tratado es benéfico para México, puesto que le permite recibir cuatro veces más agua de la que aporta y tiene flexibilidad en la entrega en ciclos de cinco años. Esta flexibilidad se refiere a que –por condiciones de sequía extraordinaria

u Las disputas binacionales por el agua dieron origen a mesas de negociación que comenzaron en 1929 y culminaron 15 años después con la firma en Washington, el 3 de febrero de 1944, del “Tratado entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América de la distribución de aguas internacionales de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo, desde Fort Quitman, Texas, hasta el Golfo de México”, hoy conocido como Tratado de 1944.

o fallas en el sistema hidráulico mexicano– es posible cerrar un periodo quinquenal con adeudo por una sola ocasión. En este caso, el volumen pendiente deberá entregarse durante el siguiente periodo de cinco años, conjuntamente con el volumen correspondiente a éste.

Sin embargo, el acta 234 del tratado establece que no es posible cerrar dos ciclos consecutivos con déficit de agua. Si fuera el caso, existe el riesgo de que Estados Unidos haga uso de diversas opciones, entre las cuales está exigir una revisión del acuerdo bilateral, quitando o reduciendo significativamente las ventajas que tiene México.

Por ello, no era posible que en octubre pasado México dejara pendiente la entrega de un faltante, puesto que cerró el ciclo previo con 325 Mm3 menos de lo señalado en el tratado, volumen que se entregó en el primer año del trigésimo quinto ciclo (2016).

Cierre exitoso del ciclo 35

Para concluir satisfactoriamente el ciclo 35, México recurrió a algunas acciones adicionales contempladas en el acta 234. Se incrementó el porcentaje de aportación de los seis ríos tributarios y se completó el volumen con la entrega de una porción de las aguas de propiedad mexicana que hay en las presas internacionales La Amistad y Falcón. El volumen transferido fue de 131 Mm3, lo que redujo el almacenamiento mexicano a cerca de 87 Mm3 .

Cabe recordar que con el agua de esas presas internacionales se abastece a 13 ciudades fronterizas: tres de Coahuila (Ciudad Acuña, Piedras Negras e Hidalgo) y 10 de Tamaulipas (Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Gustavo Díaz Ordaz, Camargo, Miguel Alemán, Reynosa, Valle Hermoso, Río Bravo y Matamoros). Sin embargo, de conformidad con lo establecido en el acta 325 firmada, en caso de que el almacenamiento de nuestro país sea insuficiente para asegurar el derecho humano al agua de esas poblaciones, Estados Unidos cooperaría con México permitiendo el uso temporal de sus aguas (posteriormente, si fuera el caso, nuestro país deberá reintegrar esos volúmenes). El uso temporal vence el 31 de octubre de 2021 o antes si el almacenamiento mexicano alcanza 160 Mm3 .

Visión de futuro

Para evitar que se repita una situación que vuelva a poner en riesgo el cumplimiento del Tratado de 1944, es necesario que todos los sectores, tanto económicos como sociales y políticos, actúen en un marco de unidad y acuerden principios y compromisos en beneficio del uso y aprovechamiento del agua.

Para ello, conviene que todos los sectores consideren al agua como un elemento de unidad y seguridad nacional, en torno al cual es preciso sumar esfuerzos para lograr los objetivos de crecimiento económico y desarrollo social de una manera equitativa. De conformidad con la legislación mexicana, la primera prioridad es cubrir las necesidades de abasto básicas de la población.

El agua es una y es de todos, sin importar límites geográficos ni condición política. México debe refrendar sus compromisos binacionales y asegurar la continuidad de un acuerdo que es benéfico para sus ciudadanos. La Conagua y el gobierno de México seguirán actuando con apego a la ley y a criterios técnicos, con el firme propósito de garantizar la continuidad de las actividades productivas en todas las cuencas, la protección de las personas y su patrimonio, así como la seguridad de la infraestructura hidráulica

¿Desea opinar o cuenta con mayor información sobre este tema? Escríbanos a ic@heliosmx.org

El Instituto de Planeación de la Ciudad de México

¿Cimiento para el futuro?

El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México será la entidad responsable de diseñar el futuro de la metrópoli y de establecer los pasos que habrán de emprenderse para lograrlo. Tiene su origen en la Constitución Política de la Ciudad de México, promulgada en febrero de 2017, y tomó forma a través de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo, aprobada en diciembre de 2019, y de su Ley Orgánica, formalizada en marzo de 2020.

ALEJANDRO

MORALES RAMÍREZ

Ingeniero civil y doctor en Urbanismo. Miembro del Comité Técnico de Planeación del CICM. Profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Consultor independiente en temas de planeación, financiamiento y monitoreo. Según se enuncia en la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo, el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México tiene por objeto “la rectoría y conducción del proceso integral de planeación del desarrollo de la ciudad, en coordinación con los demás entes de la administración pública local, alcaldías y la concurrencia participativa de los sectores académicos, culturales, sociales y económicos”. Para cumplir esta misión se requiere una conjunción de factores, por lo que es pertinente hacer notar aquellos que pueden limitar su alcance, con el propósito de que sean valorados y atendidos por quienes pronto habrán de formar parte del instituto.

Autonomía

Si bien el instituto fue concebido como un “organismo público con autonomía técnica y de gestión, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio”, en el apartado de la Constitución que contiene las disposiciones comunes aplicables al conjunto de organismos autónomos no están incluidas algunas atribuciones, entre las que destacan las siguientes: • La capacidad de presentar iniciativas de reforma legal o constitucional local en materia de su competencia, así como de interponer acciones de inconstitucionalidad. • La capacidad de presentar al Congreso local su propuesta de presupuesto para el ejercicio de sus atribuciones.

Es decir que, a pesar de su autonomía técnica y de gestión, el instituto dependerá del Poder Ejecutivo local en lo relacionado con la disposición de los recursos para su funcionamiento y la promoción de cambios en el marco jurídico, además de que habrá de recurrir al Poder Judicial para defender su actuación frente a otras instancias de gobierno. Por ello, su autonomía es relativa, en particular respecto del Ejecutivo.

Participación ciudadana

Otra de las principales características pretendidas para el instituto es la incorporación de la participación ciudadana en el proceso de planeación, para lo cual se establece que contará con un directorio técnico integrado por 15 ciudadanos expertos, siete de los cuales participarán también en la junta de gobierno, y un consejo ciudadano con 12 representantes de distintos sectores, así como una oficina especializada de consulta pública y participación social.

No obstante, en el proceso de legislación secundaria se realizaron algunas acotaciones importantes al espíritu de la Constitución, en particular en cuanto al alcance del directorio técnico. Aunque fue conceptualizado como un órgano multidisciplinario y especializado “encargado” de la integración, operación, verificación y seguimiento del sistema de planeación, en las leyes secundarias se le define como órgano “de consulta”, cuyos integrantes tendrán un carácter honorífico. Esta precisión es significativa, pues limita la capacidad real de la ciudadanía de influir en las decisiones del instituto.

En cuanto a las opiniones y propuestas ciudadanas, aun asumiendo que éstas sean efectivamente reunidas a través de mecanismos de consulta pública, habrá que partir del escueto enunciado incluido en la ley: “serán vinculantes, las autoridades estarán obligadas a incluir-

las en los instrumentos de planeación”. Evidentemente, no todas las propuestas podrán ser puestas en práctica, pero el instituto podría sistematizarlas y procurar una respuesta puntual a ellas.

Atribuciones

La principal tarea del instituto será la elaboración y seguimiento del Plan General de Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial, así como la verificación de su correspondencia con otros instrumentos de planeación. No obstante, los mecanismos para controlar su cumplimiento parecen limitarse a emitir recomendaciones; es decir, al instituto “le faltan dientes”.

Adicionalmente, si bien sus atribuciones están orientadas a la planeación de la ciudad a partir del ordenamiento territorial, no existen previsiones concretas para su articulación con los elementos integradores de la ciudad: la infraestructura física y el transporte. En este sentido, se estima conveniente que el instituto cuente con mecanismos explícitos para influir directamente en la planeación de proyectos de infraestructura, servicios y movilidad. Una opción podría ser el desarrollo de atribuciones en cuanto a la verificación de consistencia de los instrumentos de planeación y de los principales proyectos de inversión de las distintas secretarías, destacadamente la de Obras y Servicios y la de Movilidad, así como del Sistema de Aguas.

La efectividad del instituto también podría verse obstruida por la intensidad de las tareas operativas que tendrá a su cargo en materia de ordenamiento territorial, en particular la formulación de dictámenes de actualización de uso de suelo. Más aún, en caso de un mal ejercicio de esta función, la integridad de los instrumentos generales de planeación podría resultar dañada.

Por otra parte, existen espacios de sobreposición de atribuciones con otros organismos de la administración pública local: con la Secretaría de Educación, Tecnología, Ciencia e Innovación, en cuanto a la responsabilidad del instituto en la elaboración y actualización del Programa de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación; respecto a las previsiones para que en su estructura exista una unidad encargada de la sustentabilidad hídrica y la gestión integral del riesgo, sus atribuciones se sobrepondrían a las de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como a las del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. En todo caso, no es claro el propósito de la especificidad de esa unidad dentro del instituto, y ello genera dudas respecto a su incumbencia en otros temas relevantes de sostenibilidad, como la gestión de residuos sólidos o la calidad del aire.

Especialista en mejoramiento de suelos

COLUMNAS DE MÓDULO CONTROLADO COLUMNAS DE GRAVA VIBROCOMPACTACIÓN COMPACTACIÓN DINÁMICA DRENES VERTICALES CONSOLIDACIÓN POR VACÍO “MENARD VACUUM” SUSTITUCIÓN DINÁMICA SOIL MIXING

Las atribuciones del instituto están orientadas a la planeación de la ciudad a partir del ordenamiento territorial.

NUNAVUT / FLICKR

Información

Un acierto en la conceptualización del instituto son las atribuciones que se le confieren en la integración de un sistema de información que tendrá el propósito de “sustentar la planeación del desarrollo de la ciudad, así como su monitoreo y medición para construir políticas públicas basadas en evidencias”. La información que genere será de carácter público y deberá estar disponible en formato abierto. El reto estará en lograr la colaboración de las distintas instancias generadoras de información para acceder a ésta oportuna y regularmente.

Pero, más allá de la información necesaria para la elaboración y seguimiento de los instrumentos de planeación, desde la perspectiva de la ingeniería civil resulta particularmente relevante la previsión de que este sistema contenga datos y documentos que hagan posible el seguimiento de la obra pública y privada en la capital. La transparencia tiene el potencial de constituir un catalizador de la inversión, pues permitirá a los actores privados alimentar oportunamente sus procesos de toma de decisiones a partir del conocimiento sobre el alcance y estado que guarden los distintos proyectos de inversión pública.

Financiamiento

Como ya se mencionó, una de las debilidades del instituto radica en que el acceso a los recursos necesarios para su operación pasa por la Secretaría de Administración y Finanzas de la ciudad, y no tiene la capacidad de solicitarlos directamente al Congreso local. Es decir, más allá de las restricciones presupuestales que tenga el gobierno de la ciudad en su conjunto, la disponibilidad de recursos para el instituto puede verse limitada por los criterios que le imponga el Ejecutivo local.

Esta misma debilidad puede adquirir un carácter crítico para ejercer la función de formular los diagnósticos y estudios requeridos por los procesos de planeación y prospectiva de proyectos específicos, pues implica, para empezar, que los estudios deben proponerse con suficiente anticipación para que puedan ser valorados y en su caso incluidos en el presupuesto del siguiente ejercicio fiscal. En otras palabras, si la única fuente de financiamiento para el instituto son los recursos del presupuesto público, entonces difícilmente dispondrá de ellos para atender oportunamente las propuestas de distintos actores.

No obstante, tomando en cuenta que la ley prevé el empleo de “instrumentos colaborativos” que permitan el cumplimiento de objetivos, metas y acciones en concertación con organizaciones de los sectores social y privado, se considera que existe el potencial para desarrollar esquemas de financiamiento para la planeación de proyectos específicos que no dependan únicamente de los recursos públicos.

De haber voluntad política, una presumible debilidad presupuestaria podría transformarse en oportunidad. Para ello, el instituto podría constituir una incubadora de proyectos con personalidad jurídica propia, capaz de recibir aportaciones de distintas instancias de gobierno, inversionistas interesados e incluso organismos multilaterales. A través de ella, los recursos serían administrados durante la realización de estudios y recuperados posteriormente, al momento de la contratación o concesión de obras, para ser reutilizados en nuevos proyectos.

Conclusión

A pesar de los factores que pueden afectar su desempeño, el Instituto de Planeación representa una clara oportunidad para promover un futuro mejor, más sostenible y participativo para la ciudad y sus habitantes.

La ingeniería civil puede contribuir en muchas de las tareas que afrontará el instituto, desde las definiciones de gran visión hasta la implementación de obras y servicios que las hagan realidad. Antes que nada, es necesario construir un cimiento técnico que garantice una visión de futuro realista, conforme a los recursos disponibles. Habrá que evidenciar, por ejemplo, los límites de la dotación de agua y energía, de la expansión de la mancha urbana y de los sistemas de transporte; de otra forma, el futuro seguirá en riesgo. Es nuestra responsabilidad

¿Desea opinar o cuenta con mayor información sobre este tema? Escríbanos a ic@heliosmx.org

Análisis geoespacial del cambio climático en la infraestructura carretera en México

Una de las conclusiones de los diversos estudios sobre el cambio climático es que este fenómeno es una amenaza para el desarrollo de las sociedades y plantea un severo riesgo para los sistemas críticos y para activos como la infraestructura carretera.

JUAN FERNANDO

MENDOZA SÁNCHEZ

Jefe del Grupo de Investigación en Medio Ambiente. Instituto Mexicano del Transporte (IMT).

LUZ ANGÉLICA

GRADILLA HERNÁNDEZ

Investigadora del IMT.

OMAR ALEJANDRO

MARCOS PALOMARES

Investigador del IMT.

EDUARDO

ADAME VALENZUELA

Investigador del IMT. Debido a su exposición a los diferentes fenómenos asociados al cambio climático, los sistemas de infraestructura de transporte, incluidas las carreteras, son particularmente vulnerables. Los potenciales riesgos del cambio climático en las carreteras amenazan el crecimiento económico, el desarrollo y los beneficios de bienestar social que conlleva la expansión de la infraestructura (Chinowsky et al., 2015).

La adaptación es una tarea esencial para proteger y preservar las inversiones en las obras de infraestructura actuales y futuras, así como las importantes funciones económicas y sociales que éstas prestan. A su vez, dentro del proceso de adaptación al cambio climático, la atención a los riesgos es fundamental. Para encaminar el proceso de adaptación, las organizaciones de carreteras deben identificar qué activos, qué sitios o qué elementos se encuentran en riesgo, amenazados o vulnerables y cuáles ya han sido afectados por fenómenos asociados al cambio climático.

Identificación de los riesgos asociados al cambio climático

La identificación de sitios vulnerables puede realizarse en tres niveles, dependiendo del alcance de la evaluación: • El nivel 1 puede basarse en mapas y en bancos de datos a escalas regionales. • El nivel 2 requiere una evaluación física de la estructura (puente o túnel) o de la sección de la carretera (pavimento, obras de drenaje, etcétera). • El nivel 3 busca la evaluación detallada, lo que implica una revisión más minuciosa de los elementos de análisis (por ejemplo, la capacidad hidráulica de una obra de drenaje).

Red carretera

Zonas de riesgo a bajas temperaturas, nieve, granizadas, etc. Zonas de riesgo por ciclones Zonas de riesgo por inundaciones Zonas de riesgo por temperaturas altas Zonas de inestabilidad de taludes Zonas de riesgo por precipitaciones intensas Zonas de riesgo por aumento del nivel del mar o marejadas Zonas poblacionales

Fuente: CASA, 2013.

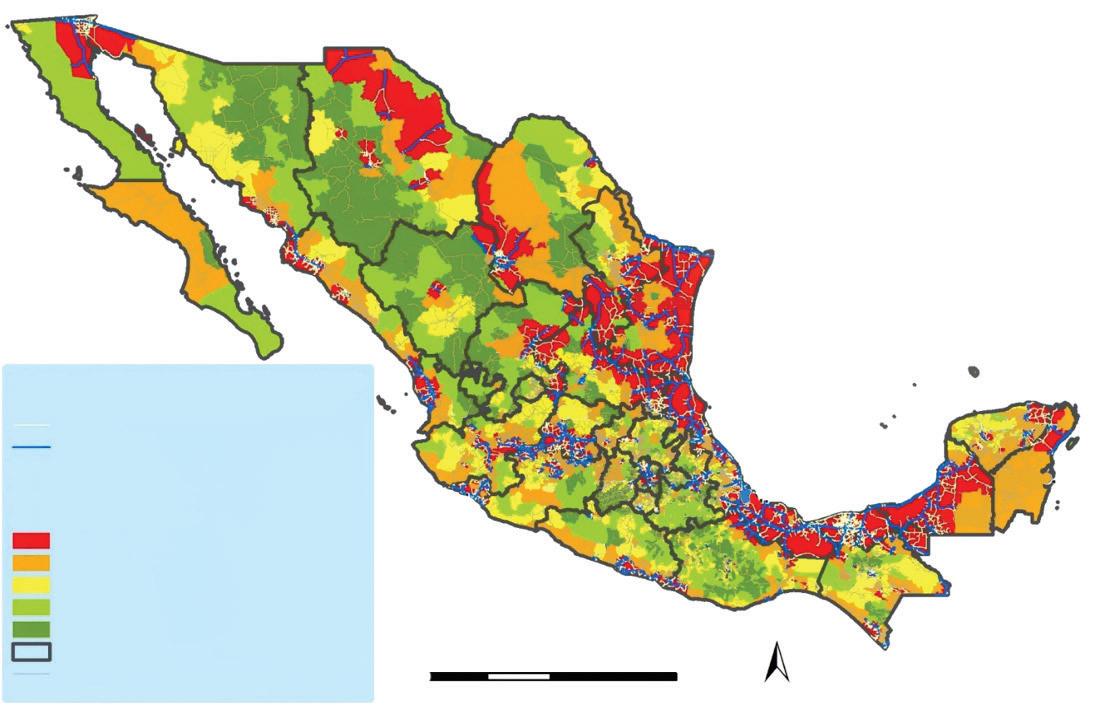

Figura 1. Superposición de mapas para identificar sitios vulnerables.

Es costoso iniciar un proceso de identificación de riesgos que contemple inspecciones en el sitio –como lo ha hecho la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT, 2016) en los estados de Nayarit, Colima, Baja California Sur, Hidalgo y Tabasco–, ya que se trata de evaluaciones de los niveles 2 y 3, y la red nacional de carreteras es muy grande. Por lo tanto, los esfuerzos deberían focalizarse en seleccionar, mediante análisis geoespacial, las áreas con mayor exposición a fenómenos asociados al cambio climático y evaluar su vulnerabilidad. Bhamidipati (2014) afirma que, para identificar las partes vulnerables de un sistema de transporte, se requie-

re establecer el modelo básico de la red de transporte y vincularlo al modelo del clima. La superposición de mapas consiste en poner capas de información georreferenciada sobre la red de carreteras (véase la figura 1). Por medio de éstas pueden identificarse los activos que podrían estar potencialmente expuestos y, por lo tanto, ser vulnerables ante los diferentes fenómenos asociados al cambio climático.

La utilización de estos modelos –cuya base es la representación geoespacial– servirá para determinar los impactos del cambio climático a escala nacional y regional, lo que permitirá orientar los estudios relacionados con este fenómeno de una manera más estratégica.

Análisis geoespacial de la infraestructura carretera ante el cambio climático

La atención de riesgos asociados al cambio climático ha incentivado a los actores involucrados a hacer uso de los sistemas de información geográfica (SIG) como una herramienta tecnológica para comprender el fenómeno y, con base en ella, poder encontrar respuestas para la adaptación a él. Debido al creciente interés científico y político en priorizar las necesidades de inversión de acuerdo con dicha adaptación, existe un fuerte impulso para identificar puntos críticos o vulnerables al impacto climático, en escala global y con una alta resolución espacial (Liu et al., 2013).

La Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID, 2014) plantea tres diferentes metodologías para analizar la vulnerabilidad espacial: • La primera son los índices de vulnerabilidad espacial; los componentes de vulnerabilidad se establecen como indicadores y se reúnen para crear un índice. • La segunda es el mapeo de vulnerabilidad basado en la comunidad y las partes interesadas; normalmente se lleva a cabo en áreas bastante pequeñas, que corresponden a jurisdicciones locales. • La tercera es el mapeo de impactos, que se usa comúnmente para la evaluación del riesgo climático.

A través de los SIG es posible construir diversos mapas, incluidos los de vulnerabilidad. El mapeo es útil porque la variabilidad climática y el clima extremo pueden representarse espacialmente, tomando en cuenta tanto la sensibilidad de las poblaciones, los servicios y la infraestructura como los diversos factores climáticos estresantes; igualmente, pueden representarse las capacidades de adaptación o las formas de enfrentar el cambio climático.

No obstante, si bien la evaluación de vulnerabilidad espacial puede ser un buen punto de partida para establecer prioridades de adaptación, de ninguna manera reemplaza las evaluaciones rigurosas de vulnerabilidad basadas en estudios de campo, las cuales robustecen el conocimiento de los impactos del cambio climático –actuales y futuros– en la infraestructura carretera.

Datos espaciales del cambio climático y la infraestructura carretera

La integración y el análisis de los datos espaciales relacionados con el cambio climático se han convertido en herramientas básicas para las evaluaciones de vulnerabilidad al cambio climático en casi todos los sectores, incluido el transporte. Los análisis espaciales generalmente tienen como objetivo identificar áreas con un riesgo potencialmente alto, las cuales son denominadas “puntos críticos” del cambio climático (De Sherbinin, 2014).

Clima actual (información del monitoreo)

Alertas meteorológicas Clima pasado (eventos climáticos extremos)

Registros de eventos pasados (base de datos) Clima futuro (pronósticos regionales)

Parámetros para la modelación del clima Infraestructura carretera

Base de datos (ubicación, estado, etc.)

Mapas de amenazas naturales (inundaciones, deslizamientos, tormentas, ciclones, etc.)

Base de datos de incidentes (demoras, cierres de carril, reporte de daños, incidentes, etc.) Base de datos de activos carreteros (puentes, túneles, obras de drenaje, señalamientos, etc.)

Mapas de vulnerabilidad

Mapas de riesgo (riesgos para la integridad de la infraestructura, medio ambiente, operación, seguridad, imagen, etc.)

Fuente: Elaboración propia a partir de UNECE, 2013.

Figura 2. Proceso para determinar los mapas de análisis geoespacial del cambio climático e infraestructura carretera.

Tecate, BC Tijuana, BCCananea, Son Agua Prieta, Son Cd. Juárez, Chih

Madera, Chih Chihuahua, Chih Bocoyna, Chih

La Paz, BCS Durango, Dgo

Municipios Núm. de enventos*

1-2 3-6 7-15 16-39 Mpios. sin eventos División estatal

*DesInventar 0 Chilpancingo, Gro

Acapulco, Gro 300 N

150 600 Km

Fuente: Elaboración propia. CDMX

GA Madero

M HidalgoCuauhtémocV Carranza Á Obregón Cuajimalpa B Juárez IztapalapaCoyoacán Tlalpan

Veracruz, Ver

Coatzacoalcos, Ver

Tapachula, Chis

Figura 3. Mapa de la exposición de México al cambio climático.

Nuevo León N

Entidades federativas

$3,980,396-$205,541,156 $205,541,157-$822,364,822 $822,364,823-$6,478,599,195 $6,478,599,196-$24,620,122,632 0 Guerrero

300 Veracruz

Oaxaca Tabasco Chiapas

150 600 km

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. Mapa del impacto económico de los fenómenos hidrometeorológicos.

En México, estos mapas ya han sido elaborados por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), pero no son específicos para el sector transporte. Así pues, con el propósito de llevar a cabo el proceso de mapeo para el análisis geoespacial del cambio climático, se propone el esquema de la figura 2. En el presente trabajo se analiza el cambio climático y, con base en registros pasados, se proponen mapas de peligro ante las diferentes amenazas; se consideran tanto el número de eventos como sus implicaciones económicas.

Resultados del análisis geoespacial de la infraestructura carretera ante el cambio climático en México

En primer lugar, se construyeron mapas de amenazas a partir de los registros climáticos pasados en los que se observan impactos en la infraestructura carretera. Con base en los registros de eventos del sistema DesInventar (por inventario de desastres) y en el área de impacto a escala municipal, se representaron espacialmente las zonas que sufrieron afectaciones en la infraestructura del transporte –incluidas carreteras y puentes– asociadas a fenómenos climáticos como lluvias, inundaciones, marejadas, deslizamientos, aluviones, avenidas torrenciales, vendavales, granizadas, ondas frías, heladas, nevadas, neblinas, tempestades, sequías, incendios forestales, etc. El resultado se muestra en la figura 3.

Cada una de las amenazas integradas en la figura 3 tuvo implicaciones económicas, ya que se requirieron recursos para la reparación o reconstrucción de la infraestructura carretera. Éstos fueron otorgados por el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), el cual es un instrumento financiero que, con base en una declaratoria de emergencia, proporciona recursos a los estados o dependencias para atender y restablecer los servicios.

Gracias a las aportaciones del Fonden, entre 1999 y 2015 se crearon mapas en los que se registran las

BC

Son

Chih

Sin Dgo Coah

Zac NL

Tamps

Carreteras en zonas de muy alto peligro Administración

Estatal Federal Nay

Jal

Índice municipal

Peligro por inundación* Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo División estatal Carreteras estatales y federales RNC** Col

0

200

*Cenapred **Inegi Fuente: Elaboración propia con información del Cenapred y el Inegi. SLP

Gto

Mich Edo Méx

Gro Pue Ver

400

600 km N

Figura 5. Mapa del peligro por inundación en la red de carreteras de México. Chis Yuc

Q Roo

Camp

Tabla 1. Longitud de carreteras en peligro muy alto de inundación por entidad federativa. Estado Estatal (km-carril) Federal (km-carril) Total (km-carril)

Veracruz 7,963 6,291 14,254

Tamaulipas

4,464 3,665 8,129 Campeche 3,949 2,330 6,279 San Luis Potosí 3,687 2,245 5,933 Guanajuato 2,865 2,412 5,277 Nuevo León 3,109 1,615 4,724 Michoacán 1,748 1,735 3,483 Sinaloa 2,539 941 3,480 Chihuahua 1,989 1,239 3,228 Chiapas 2,268 874 3,143 Jalisco 1,661 1,419 3,081 Coahuila 1,834 919 2,754 Zacatecas 1,510 966 2,476 Baja California 1,228 1,042 2,270 Estado de México 1,351 888 2,240 Colima 992 1,087 2,079 Sonora 1,636 435 2,071 Yucatán 1,440 488 1,927 Oaxaca 776 995 1,771 Guerrero 1,006 751 1,757 Nayarit 747 661 1,408 Quintana Roo 625 677 1,302 Puebla 633 502 1,135 Durango 274 520 793 Hidalgo 453 70 523 Morelos 282 86 368 Querétaro 106 70 175 Tlaxcala 28 60 88 Total 51,163 34,984 86,146

inversiones para restablecer los servicios que prestan las carreteras, agrupadas por tipo de evento climático y por entidad federativa. La mayor parte de las inversiones se destinó a atender los efectos de fenómenos hidrometeorológicos como aluviones, ciclones, deslizamientos, granizadas, huracanes, inundaciones y lluvias (véase la figura 4).

Los mapas de peligro del Centro Nacional para la Prevención de Desastres (Cenapred) fueron superpuestos a la red de carreteras con el objetivo de identificar aquellas zonas donde la infraestructura carretera está expuesta a diferentes riesgos hidrometeorológicos que en el futuro pueden comprometer su integridad. Por ejemplo, el índice de peligro por inundación a escala municipal –basado en diversos factores asociados a fenómenos hidrometeorológicos o sus efectos– fue superpuesto a la red nacional de caminos (figura 5) para determinar la longitud de las carreteras (tabla 1) y el número de puentes (tabla 2) que se hallan en las zonas con un riesgo muy alto de inundarse.

El ejercicio se repitió con otros fenómenos climáticos, como ondas de calor, huracanes y ciclones tropicales, nevadas, granizadas, heladas, sequías, etcétera. Es necesario plantear escenarios climáticos futuros para el análisis del cambio climático, la creación de modelos del clima, la evaluación de los impactos y las iniciativas de adaptación y mitigación.

Las proyecciones climáticas que se utilizan para esta investigación fueron desarrolladas por especialistas del INECC y se basan en cambios probables en la temperatura y la precipitación, así como en el aumento del nivel del mar (respecto a este último fenómeno, se previeron dos posibilidades: aumento de 2 metros y aumento de 5 metros). En la figura 6 se muestran las modelaciones realizadas para determinar el impacto que tendría la elevación de 2 metros en el nivel del mar. Posteriormente, se calculó la longitud en kilómetros de los tramos afectados y se contabilizaron los puentes ubicados en la zona.

Para el Quinto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, 2013),

Tabla 2. Puentes expuestos a inundación por entidad federativa.

Veracruz Estado

Tamaulipas Michoacán Chiapas Guanajuato San Luis Potosí Sinaloa Campeche Chihuahua Baja California Oaxaca Sonora Nayarit Guerrero Nuevo León Colima Estado de México Jalisco Coahuila Zacatecas Puebla Durango Quintana Roo Hidalgo Querétaro Morelos Tlaxcala Yucatán Total Núm. de puentes 569 396 219 205 179 177 173 156 131 93 92 88 85 75 64 59 56 53 50 29 24 23 11 9 6 5 5 1 3,033

Tamaulipas 0 150

75 300 km

Carreteras afectadas Administración

Estatal Federal Aumento de 2 metros, nivel del mar* Carreteras estatales y federales, RNC** División estatal, México EUA Centroamérica

*Center for Remote Sensing of Ice Sheets **Inegi N

Yucatán

Veracruz Campeche Quintana Roo

Tabasco

Fuente: Elaboración propia con información del Cresis y el Inegi.

Figura 6. Escenario de aumento de 2 metros en el nivel del mar (Golfo de México).

Sonora Chihuahua

Coahuila

Durango Golfo de México

RCP 4.5, futuro cercano (2015-2039)* Cambio anual, temperatura máxima promedio

0.38-1.02 1.03-1.20 1.21-1.38 1.39-1.58 1.59-1.90

División estatal, México

EUA

Carreteras en zonas de mayor cambio

Carreteras estatales y federales, RNC**

*IPCC, ** Inegi Zacatecas

0

200 400

800 km

Fuente: Elaboración propia con información del INECC y el Inegi. N

Figura 7. Escenario RCP 4.5 en el futuro cercano (2015-2039), con cambio anual y temperatura máxima promedio.

se definieron cuatro nuevos escenarios de emisiones, basados en las denominadas “trayectorias de concentración representativas” (RCP por sus siglas en inglés: representative concentration pathways), las cuales se definen por el forzamiento radiativo (FR) total para el año 2100, el cual oscila entre 2.6 y 8.5 W/m2. En relación con la temperatura, el INECC proyectó mapas para el escenario RCP 4.5 basándose en información del IPCC. Los primeros análisis fueron los cambios en la temperatura máxima, mínima y promedio del país. La figura 7 muestra el futuro cercano (2015-2039), con cambio anual y temperatura máxima promedio.

Al superponerse el escenario RCP 4.5 futuro cercano a la red nacional de carreteras, se obtuvo que 11,107 km-carril de carreteras se encuentran en zonas de mayor cambio en la temperatura mínima promedio, de los cuales 6,323 son estatales y 4,784 son federales. Estos análisis se pueden hacer para los diferentes escenarios climáticos (2.6, 4.5, 6.0 y 8.5), en el futuro cercano y lejano, ya sea de temperatura o de precipitación.

Conclusiones

El cambio climático actual y el proyectado tendrán impactos en la infraestructura, las operaciones, la seguridad y el mantenimiento de los sistemas carreteros, lo que sin duda afectará a los administradores y a los usuarios de la red. Dichos impactos pueden ser directos e indirectos y materializarse en diferentes lugares.

El propósito de este trabajo es justamente contribuir a la identificación de zonas de riesgo en las cuales la infraestructura carretera ya ha estado expuesta y seguirá peligrando en el futuro. Mientras no exista información más detallada, recomendamos el uso de los SIG disponibles para el análisis geoespacial de la información y la toma de decisiones estratégicas en el proceso continuo de adaptación al cambio climático

Referencias

Bhamidipati, S. (2014). Simulation framework for asset management in climate-change adaptation of transportation infrastructure. Transportation Research Procedia 8, 17-28. Center of Remote Sensig of Ice Sheets, Cresis (s. f.). Southeast US:

Sea level rise maps. https://cresis.ku.edu/content/southeast-ussea-level-rise-maps Centro Nacional de Prevención de Desastres, Cenapred (2012). Mapas de índices de riesgo a escala municipal por fenómenos hidrometeorológicos. Chinowsky, P., A. Schweikert, N. Strzepek y K. Strzepek (2015). Infrastructure and climate change: a study of impacts and adaptations in Malawi, Mozambique, and Zambia. Climatic Change 130. Consultora Ambiental Sol Ambiente, CASA (2013). Taller de metodologías para la evaluación de impactos ambientales. Diplomado de elaboración y evaluación de estudios de impacto ambiental. Trujillo: Universidad Nacional de Trujillo. De Sherbinin, A. (2014). Climate change hotspots mapping: what have we learned? Climatic Change 123. Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, INECC (2013). Estrategia Nacional de Cambio Climático: visión 10-20-40. Liu, J., C. Folberth, H. Yang, J. Röckström, K. Abbaspour y A. J. B. Zehnder (2013). A global and spatially explicit assessment of climate change impacts on crop production and consumptive water use.

PLoS ONE 8 (2). Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT (2016). Aplicación del Marco Internacional de Adaptación al Cambio Climático para la Infraestructura Carretera. United Nations Economic Commission for Europe, UNECE (2013). Climate change impacts and adaptation for international transport networks. United States Agency for International Development, USAID (2014).

Spatial climate change vulnerability assessments: a review of data, methods, and issues.

¿Desea opinar o cuenta con mayor información sobre este tema? Escríbanos a ic@heliosmx.org

Más allá de la generalizada debacle económica provocada por la pandemia, algunos sectores –como el transporte y el turismo– han resultado particularmente afectados, y, aunque han comenzado a mostrar una incipiente recuperación, es indiscutible que los efectos de la Covid-19 se extenderán durante varios años y modificarán tendencias y comportamientos históricos.

ÓSCAR DE BUEN

RICHKARDAY

Ingeniero civil y maestro en Ciencias con especialidad en Transporte. Fue subsecretario de Infraestructura en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Actualmente es miembro del Consejo de Ética del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Hacia el final de 2019 en Wuhan –una importante ciudad del centro de China–, comenzaron a reportarse casos de personas enfermas de un tipo desconocido de neumonía. La enfermedad, provocada por el virus SARSCoV-2, se denominó Covid-19; era tan contagiosa que, para finales de febrero de 2020, se había extendido ya hacia otros países: Italia y España enfrentaban severas crisis sanitarias, y se conocían casos de contagios en gran parte del planeta.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció la enfermedad como pandemia el 11 de marzo de 2020, por lo que las autoridades sanitarias de muchos países recomendaron un estricto confinamiento de la población, sobre todo en las ciudades, para reducir el número de contagios y tratar de controlar la expansión. A partir de ese momento, el mundo tomó conciencia de que 2020 sería un año especial, pues, para preservar la salud pública, se requerían medidas que en el transcurso de unas cuantas semanas interrumpirían actividades, cambiarían conductas y provocarían situaciones inesperadas.

Luego de muchas dificultades para controlar la pandemia y de la llegada de un “segundo pico”, en enero de 2021 la humanidad rebasó los 90 millones de contagios y está cerca de los dos millones de decesos, de manera que la Covid-19 se ha convertido en la tercera mayor causa de muerte en el mundo. De acuerdo con las estimaciones más recientes del Fondo Monetario Internacional (FMI), el PIB global cayó un 4.4% en 2020, lo que ya está provocando la recesión más profunda desde hace casi un siglo. Según el FMI mismo, en algunas de las economías más desarrolladas la caída fue de un 5.8% respecto a 2019, mientras que en México fue de aproximadamente el 9 por ciento.

Más allá de la generalizada debacle económica provocada por la pandemia, algunos sectores –como el transporte y el turismo– han resultado particularmente afectados, y, aunque han comenzado a mostrar una incipiente recuperación, es indiscutible que los efectos de la Covid-19 se extenderán durante varios años y modificarán tendencias y comportamientos históricos. En particular, esta pandemia ha planteado una serie de retos para las carreteras y el transporte carretero, y no hay duda de que las políticas e iniciativas en esa materia deberán adaptarse para que, en el futuro inmediato, el sector pueda incorporar a sus otras preocupaciones estructurales los desafíos que la pandemia plantea y así superarlos exitosamente.

Para contribuir a enfrentar estos retos, la Asociación Mundial de la Carretera (PIARC por las siglas en inglés de Permanent International Association of Road Congresses) organizó una serie de seminarios en línea con la participación de expertos de múltiples organizaciones internacionales y nacionales activas en el transporte carretero. Se organizaron 22 seminarios para tratar temas como la gestión de las carreteras y la continuidad de los servicios, el transporte de pasajeros, el transporte de carga nacional e internacional, la salud y la seguridad de la fuerza de trabajo, la operación y el uso de sistemas inteligentes de transporte y la afectación de la demanda de viajes y sus previsibles consecuencias económicas. Se contó con la participación de más de 90 expertos y 1,500 asistentes de 94 países. En lo que sigue se sintetizan los puntos más destacados de los seminarios organizados por la PIARC durante 2020.

Efectos de la crisis de Covid-19 en el transporte terrestre y la logística

Los efectos de la pandemia en el transporte terrestre y la logística fueron notorios desde los primeros días, pues de inmediato se registró una drástica caída de la demanda de movilidad, con diferencias según los modos de transporte. No obstante, la operación continua de la infraes-

tructura y los servicios de transporte resultó fundamental para asegurar el desplazamiento de los trabajadores de actividades esenciales y el funcionamiento de las cadenas de abasto. Así pues, la mayoría de los empleados del sector siguió cumpliendo con sus tareas, tanto en la provisión como en la administración de servicios.

En el mundo, el transporte terrestre ofrece 60 millones de empleos directos, equivalentes al 2% del empleo global. Además, genera empleos indirectos en las cadenas de suministro y apoya la creación de puestos de trabajo en muchos otros sectores. En las organizaciones públicas dedicadas al transporte terrestre en escala local, regional y nacional, el empleo directo se estima en 1.3 millones de puestos de trabajo. A pesar de la indispensable presencia de personal en las actividades del sector, se espera que los niveles de empleo de antes de la pandemia se recuperen a mediados de 2021.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 93% de los trabajadores del mundo habita en países en los que ha habido confinamientos. Aunque a lo largo del año éstos se fueron relajando para dar paso a una reapertura gradual de las actividades, la OIT calcula que, durante el primer semestre de 2020, se perdió lo equivalente a 400 millones de empleos de tiempo completo como consecuencia del cierre temporal del 90% de las actividades no esenciales.

En cuanto al transporte de pasajeros, se observó una súbita reducción de la circulación vehicular en calles y carreteras y se registró una disminución de entre el 50 y el 70% de la demanda de transporte público en el transcurso de unos cuantos días. Junto con esta caída de la demanda, se produjeron cambios en la selección del modo de transporte por parte de los usuarios. Los responsables de los servicios diseñaron distintas respuestas para desplazamientos cortos, largos o transfronterizos e implementaron asimismo protocolos sanitarios para opciones de movilidad compartida, como taxis, transporte privado y colectivo. En muchas ciudades, se reasignaron espacios y vialidades para facilitar la circulación de ciclistas y peatones; también se privilegió la emisión electrónica de boletos y los vehículos dedicados al transporte público se desinfectaron constantemente y se adaptaron para procurar la sana distancia entre pasajeros y operadores.

En cuanto al transporte de carga, se implementaron restricciones al movimiento entre países, regiones y ciudades. Durante las primeras semanas de la crisis sanitaria, el comercio internacional cayó entre el 20 y el 40%, y las cadenas logísticas de carga internacional se vieron seriamente afectadas. Los volúmenes del transporte de carga cayeron alrededor del 20% en países como Suiza, Austria y Estados Unidos, y alrededor del

LUCY NIETO / FLICKR

Algunas consecuencias favorables de la pandemia fueron mayores velocidades, menos congestionamiento, más seguridad y menos emisiones de gases de efecto invernadero.

LUCY NIETO / FLICKR

En el transporte de carga, se implementaron restricciones al movimiento entre países, regiones y ciudades.

50% en España, Italia y Sudáfrica. La pandemia también provocó un decrecimiento del 10 al 20% en el movimiento ferroviario de Europa, así como un aumento del 40% en el número de viajes en vacío.

Las condiciones de trabajo en el transporte de carga resultaron perjudicadas por congestionamientos y retrasos en puertos y fronteras, así como por las difíciles condiciones de desempeño para los operadores del autotransporte debido a la imposición de cuarentenas y a la falta de servicios conexos provocada por el cierre temporal de gasolineras y lugares de alojamiento. Como consecuencia de estas dificultades, se anticipan cambios en la estructura de la industria del autotransporte de carga, a los cuales también han contribuido, por una parte, la quiebra de algunas empresas y la reducción en tamaño de las flotas de otras; por otra, el aumento de costos de operación, la reducción de márgenes de utilidad y las crecientes dificultades para la operación cotidiana por la implementación de un mayor número de inspecciones y controles.

En la operación de redes carreteras, durante los primeros días de la pandemia existió el riesgo de interrupción de los servicios por falta de personal y por la urgencia de asegurar la continuidad de las operaciones a la vez que la seguridad y salud de los trabajadores. En muchos países se dio prioridad a la movilidad tanto de los vehículos dedicados a la atención de la emergencia sanitaria como del transporte de carga. Los operadores se adaptaron a los cambios en cuanto a necesidades, expectativas, patrones e intensidad de uso de vialidades urbanas y carreteras, y en algunos casos aumentó la complejidad de la gestión de las redes viales, pues se tuvo que sujetar a presiones y retos sanitarios, operativos y de seguridad.

En las autopistas se registró una reducción significativa de los aforos e ingresos por peajes. Datos de una concesionaria multinacional privada que opera diversos activos carreteros en Europa occidental indican que, durante el confinamiento, el tráfico en su red llegó a caer un 84% respecto a 2019. Hacia finales del año, esa misma concesionaria estimaba que aún faltaba por recuperar cerca del 15% del tráfico de 2019 y que sólo se recuperaría al final de 2021. Otras siete concesionarias viales activas en Europa proyectaron que sus utilidades antes de impuestos caerían entre 15 y 30% en 2020 y que los índices de cobertura de sus deudas se reducirían en promedio un 25%, lo que probablemente las obligará a reestructurar sus finanzas. Por su parte, las agencias nacionales de carreteras cuyos presupuestos están vinculados al consumo de gasolina y diésel estiman que los ingresos por la venta de esos combustibles cayeron entre 30 y 40% en 2020, por lo que se anticipan significativas reducciones presupuestarias en el sector vial.

A pesar de que los efectos de la pandemia fueron en su gran mayoría negativos para el transporte, también hubo algunas consecuencias favorables, tales como mayores velocidades, menos congestionamiento, más seguridad, recorridos más cortos y menos emisiones de gases de efecto invernadero. También mejoró la imagen del autotransporte de carga y de los prestadores de servicios logísticos, y en algunos países aumentó la competitividad del transporte ferroviario.

Respuestas a la crisis de Covid-19 y retos futuros

En lo inmediato, la primera tarea de los responsables del sector carretero y del transporte consistió en mantener la continuidad de la operación y los servicios protegiendo a los trabajadores. Para ello se identificaron las funciones críticas, esenciales y prioritarias junto con los trabajadores que las desempeñan. Asimismo, se redujo la atención al público y se canalizó a través de medios electrónicos, se reorganizaron actividades y se promovió el trabajo a distancia. También se mantuvieron abiertos los canales de comunicación con autoridades sanitarias y otras dependencias, y se reprogramaron las inspecciones de obras, instalaciones y vehículos para proteger al personal encargado de la operación.

Una tarea igualmente prioritaria consistió en facilitar la operación del transporte de carga y los traslados de trabajadores esenciales, para lo cual fue indispensable mantener las carreteras abiertas y transitables. También fue importante proporcionar información confiable sobre la ubicación y los horarios de las estaciones de combustible y las áreas de servicio abiertas al público, en particular para operadores del transporte de carga, así como

u Los efectos de la pandemia en el transporte terrestre y la logística fueron notorios desde los primeros días, pues de inmediato se registró una drástica caída de la demanda de movilidad, con diferencias según los modos de transporte. No obstante, la operación continua de la infraestructura y los servicios de transporte resultó fundamental para asegurar el desplazamiento de los trabajadores de actividades esenciales y el funcionamiento de las cadenas de abasto. Así pues, la gran mayoría de los empleados del sector siguió cumpliendo con sus tareas.

implementar protocolos sanitarios para trabajadores por contrato de concesionarias y proveedoras de servicios de mantenimiento. En algunos países, las agencias de carreteras aprovecharon la reducción de los volúmenes de tránsito para intensificar sus trabajos de conservación. Como parte de sus actividades, las agencias de carreteras revisaron los programas de obras y la gestión de los proyectos en marcha, procurando evitar contagios entre los trabajadores mediante protocolos sanitarios y medidas de prevención. También atendieron la problemática de la fuerza laboral en materia de transporte, protección, alimentación y alojamiento, y reorganizaron las cadenas de suministro e importaciones. En el corto plazo se anunció la reprogramación de licitaciones y adjudicaciones de nuevos contratos, así como la suspensión parcial o total de obras no prioritarias, todo ello como parte de un constante diálogo entre autoridades, contratistas, proveedores y trabajadores. En todos los países se observó un interés generalizado en la pronta reanudación de las obras y en el desarrollo de programas de inversión, lo cual puede ser muy útil para la reactivación económica. Para responder de la mejor manera ante la pandemia, sobre todo durante los primeros días, también fue necesario reforzar la colaboración interinstitucional a través de una mejor coordinación entre ministerios y autoridades de diferentes niveles de gobierno, negociar acuerdos internacionales para agilizar los controles transfronterizos y la circulación de trabajadores y cargamentos, así como lograr una buena coordinación de las autoridades carreteras con fuerzas de seguridad, policías y autoridades sanitarias, lo que implicó la señalización específica en puestos de control sanitario.

En la operación de redes de transporte se propició un uso intensivo de las tecnologías para suministrar a los usuarios información oportuna y especializada mediante mensajes de texto y aplicaciones móviles, así como para salvaguardar las condiciones sanitarias, dándose prioridad a medios electrónicos de pago y tarifas preferenciales a los vehículos del sector salud. También se recurrió a las tecnologías para garantizar el servicio en condiciones de emergencia, lo que conllevó la implementación de medidas de control en la circulación y que se privilegiara a los vehículos sanitarios y al transporte de carga. En cuanto al transporte de pasajeros, se reorientaron políticas, sobre todo en el ámbito urbano, para priorizar la atención de las necesidades y expectativas de las personas y la movilidad de éstas por encima de vehículos, vialidades y tránsito.

En muchas ciudades se han confirmado modificaciones en los patrones de movilidad y las preferencias de

los usuarios, y hay, en general, preocupaciones enfocadas en el diseño de políticas de transporte, que aumenten su flexibilidad y su resiliencia. Como parte de estos cambios, el aprovechamiento de las nuevas tecnologías para dar seguimiento a las tendencias de movilidad, así como el análisis a través del procesamiento masivo de datos en tiempo real, también parecen ser promisorios para el diseño de servicios y la gestión de redes.

En cuanto al transporte internacional de carga, se adoptaron medidas para facilitarlo, tales como la flexibilización en la aplicación de leyes y reglamentos, la homologación de reglas de operación en corredores, la promoción de la resiliencia en cadenas de suministro y sistemas de transporte, la instrumentación de soluciones automatizadas para el procesamiento electrónico de documentos, el cobro automático de peajes y el suministro oportuno de información para operadores. Asimismo, se promovió la cooperación, la expedición de permisos más flexibles y la eliminación de obstáculos al movimiento de carga.

Por lo que se refiere a las asociaciones públicoprivadas en el sector transporte –y especialmente en carreteras–, es muy probable que en el futuro próximo haya que revisarlas para asegurar que los contratos faciliten la continuidad de la prestación de servicios y la capacidad de respuesta de los activos carreteros ante situaciones imprevistas como pandemias o actos terroristas. Cabe también la posibilidad de que se desarrollen nuevos esquemas financieros que incentiven la sustitución energética y compensen a los operadores de infraestructura por el menor consumo de combustibles derivados del petróleo.

Conclusión

La crisis de Covid-19 demostró que el transporte y el sector carretero no están bien preparados ante las dificultades que implica una pandemia. Para superar esta situación e incorporar eficazmente temas sanitarios al manejo del sector, se requieren, entre otras medidas, cambios en el diseño de instalaciones, vehículos y áreas de inspección; una oferta de nuevos servicios; programas de infraestructura más flexibles y con un mayor componente tecnológico; disposiciones para la protección de los trabajadores y protocolos sanitarios definidos, así como la recopilación y el procesamiento sistemático de datos de los usuarios.

Para concretar estas medidas será importante tener acceso a las iniciativas y soluciones adoptadas en determinados países y analizar cómo pueden éstas ser útiles en otros. También debe quedar claro que la respuesta a esta pandemia no debe detener ni debilitar los esfuerzos del sector transporte para reducir su emisión de gases de efecto invernadero, apoyar el combate a la pobreza extrema, elevar la seguridad vial y mejorar la movilidad de todos.

Algunas tendencias observadas durante la pandemia –como el aumento del trabajo en casa, el comercio en línea y de entregas a domicilio de todo tipo de bienes– seguramente perdurarán e influirán en la demanda de movilidad y en el uso futuro de las redes de transporte. En particular, se requerirá reconocer las tendencias observadas e incorporar las preocupaciones sanitarias en el desarrollo de opciones de movilidad urbana compartida, en la mejora de la calidad del transporte público, en la promoción del transporte multimodal de pasajeros y de carga, así como en la combinación de estrategias y tecnologías de telecomunicaciones y transporte, todo ello en el marco de políticas que apuntalen la lucha contra el cambio climático, la pobreza y la desigualdad.

La respuesta a la pandemia de Covid-19 plantea múltiples retos al sector de las carreteras y el transporte carretero. Estos retos se manifiestan principalmente en la necesidad de proveer respuestas eficaces de escala local y nacional, de incorporar soluciones para atender preocupaciones sanitarias en el transporte, de enriquecer la agenda de largo plazo del sector transporte con la incorporación permanente de temas sanitarios y, por último, de buscar fórmulas eficaces para impulsar la recuperación económica mediante actividades relacionadas con la construcción, operación y mantenimiento de las carreteras y los sistemas de transporte

RUY SANCHEZ / FLICKR

Se promovió la cooperación, la expedición de permisos más flexibles y la eliminación de obstáculos al movimiento de carga u Una tarea prioritaria consistió en facilitar la operación del transporte de carga y los traslados de trabajadores esenciales, para lo cual fue indispensable mantener las carreteras abiertas y transitables. También fue importante proporcionar información confiable sobre la ubicación y los horarios de las estaciones de combustible y las áreas de servicio abiertas al público, en particular para usuarios del transporte de carga, así como implementar protocolos sanitarios para trabajadores por contrato de concesionarias y proveedoras de servicios de mantenimiento.

¿Desea opinar o cuenta con mayor información sobre este tema? Escríbanos a ic@heliosmx.org

El Palacio de Bellas Artes: entre el porfiriato y la revolución

En el Palacio de Bellas Artes confluyen dos distintos proyectos políticos: el porfiriato y la revolución. En 1904, Porfirio Díaz ordenó la construcción de un teatro nacional, para lo cual fue contratado el arquitecto italiano Adamo Boari. La mayor parte de los trabajos se realizó, bajo la supervisión de Boari, entre 1905 y 1913, pero la inestabilidad política de los años siguientes impidió que la obra pudiera concluirse. No fue hasta 1930 que el presidente Pascual Ortiz Rubio encargó la terminación de la obra al arquitecto mexicano Federico Mariscal. El Palacio de Bellas Artes –que adquirió de forma definitiva este nombre en 1932– fue inaugurado el 29 de septiembre de 1934.

En la construcción del Palacio de Bellas Artes confluyeron dos proyectos políticos completamente distintos e igualmente trascendentes para la historia del México moderno: el porfiriato y la revolución. Porfirio Díaz deseaba que la Ciudad de México tuviera un teatro nacional comparable con los mejores de Europa y para ello contrató los servicios del arquitecto italiano Adamo Boari, quien se encontraba en México dirigiendo la construcción de un edificio vecino: el Palacio Postal. Los trabajos de excavación comenzaron el 27 de noviembre de 1904, de manera que Díaz pudo colocar la primera piedra el 2 de abril de 1905, pero el estallido del movimiento revolucionario –el 20 de noviembre de 1910– y la consecuente alternancia política –el 25 de mayo de 1911– le impedirían ver el Teatro Nacional terminado.

FABIOLA ARANDA CHÁVEZ

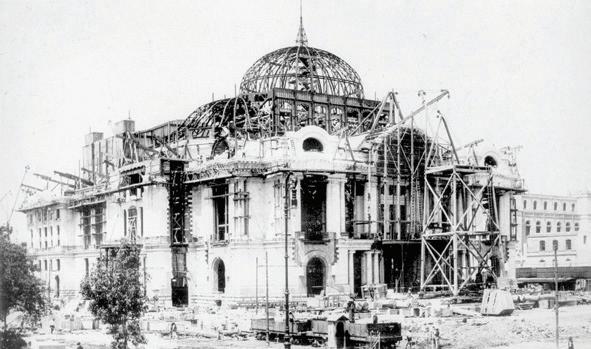

Avance de obra del Teatro Nacional al 1º de diciembre de 1906.

En 1912, siendo ya presidente Francisco I. Madero, cambiaron las condiciones del contrato de Boari, lo que provocó una serie de dificultades que culminaron con la salida del arquitecto de nuestro país, en 1916. En los años siguientes, hubo dos intentos de retomar la obra: en 1919, durante el gobierno de Venustiano Carranza, y en 1928, durante el gobierno de Plutarco Elías Calles. Sin embargo, el Palacio de Bellas Artes sólo pudo concluirse exitosamente en 1934, cuando ya gobernaba Abelardo L. Rodríguez. El arquitecto responsable de dar fin al edificio fue el queretano Federico Mariscal, quien asumió la responsabilidad de la obra en 1930.

El legado de Adamo Boari

La profundidad designada a las excavaciones para los cimientos era originalmente de 2 metros bajo el nivel de la calle y tres metros en el lugar que ocuparía el escenario. No obstante, al llegar a esa profundidad se encontraron muros del antiguo convento de Santa Isabel, los cuales tuvieron que removerse para conseguir homogeneidad en la resistencia del terreno. Debido a esto, la profundidad aumentó a 2.4 m y 3.5 m respectivamente.

Para la cimentación, se adoptó el sistema de emparrillado con relleno de concreto, el cual forma una plataforma flotante. Este sistema era muy usado entonces en Chicago, y se creyó que el subsuelo lacustre de México era semejante al de dicha ciudad. El resultado fue una composición maciza de viguetas de acero y concreto, en número suficiente para repartir el peso de las columnas de la estructura metálica y soportar el edificio en caso de asentamiento.

Esta plataforma ocupa una superficie de 7,500 m2 y alcanza un espesor de 2.4 m, de los cuales 1.38 m son de concreto y el resto de relleno de tezontle. Se calcula que 1 m3 de la plataforma pesa alrededor de 1,800 kg; dado que el volumen de la plataforma es de 18,000 m3 , el peso de toda la plataforma alcanza los 32,400,000 kg. Si al peso de la plataforma se suma el del edificio (45,300,000 kg), resulta un peso total de 77,700,000 kg, del cual se puede deducir una reacción del terreno de 10,000 kg/m2 .

Sobre la plataforma de concreto se asentaron los emparrillados, ahogados en el mismo material, lo que dio como resultado un conjunto de un solo cuerpo. Las 210 columnas de acero se distribuyeron simétricamente con respecto al eje longitudinal del edificio, orientado en dirección norte-sur, lo que equilibraría las cargas de ambos lados.

Posteriormente, esta estructura metálica fue cubierta por muros de concreto. Los muros exteriores, que llenan los espacios entre las trabes y las columnas de cada piso, tienen 0.44 m de espesor. Este concreto se obtuvo mezclando una parte de cemento Pórtland, dos partes de arena limpia y cinco partes de piedra quemada. En cuanto a los muros interiores, sólo algunos son como los exteriores: los demás están formados por tabiques del sistema roebling, de 5 a 8 cm de espesor. En la sala de espectáculos, toda la estructura de palcos, balcones, anfiteatros y escaleras también es de acero revestido con la estructura ligera del sistema roebling.

Antes de que comenzara la construcción –y una vez realizados los estudios necesarios–, se decidió que se emplearía mármol en el basamento y las fachadas. Este material fue provisto por los contratistas mexicanos Compañía Explotadora de las Canteras de Tenayo, Grolière y Compañía y Mármoles, Cales y Maderas de Buenavista. Sin embargo, ante las dificultades que tenían éstos para cumplir a tiempo con los contratos, Boari propuso que el mármol para los pórticos, algunas partes de las fachadas y otros trabajos ornamentales se encargara a dos empresas extranjeras: la casa Walton Goody and Cripps y la casa Triscornia and Henreaux.

Boari supervisó meticulosamente todo lo relacionado con las obras escultóricas y el decorado interior. En más de una ocasión viajó incluso a Europa y Estados Unidos para entrevistarse personalmente con escultores; durante esos viajes, el arquitecto Aquiles Brambila permaneció en México al frente de la obra. Algunos de los artistas que aportaron esculturas fueron el italiano Leonardo Bistolfi, el húngaro Géza Maróti y el catalán Agustín Querol. En cuanto al decorado interior, se utilizó hierro ornamental y bronce con cerámica y terracota de esmalte.

Desde 1907, cuando estaba casi concluida la parte metálica de la obra, se manifestaron los primeros indicios de hundimiento, problema que fue acentuándose en los años siguientes. Fue por esta razón que, entre septiembre de 1910 y mayo de 1912, se pusieron dos series de inyecciones en el lado oriental del edificio. Cada inyec-

Avance de obra del Teatro Nacional al 12 de agosto de 1910.

Aspecto del Teatro Nacional entre 1917 y 1929.

El Palacio de Bellas Artes tal como luce en la actualidad.

ción contenía 100 kg de cemento, 20 litros de lechada de cal grasa y 150 litros de agua, los cuales corrían a través de un tubo de 9 metros de largo y 2.5 metros de diámetro, provisto de una punta afilada con agujeros para dar salida al líquido.

PINTEREST.COM.MX

Conjunto de esculturas conocido como La edad viril, obra de André-Joseph Allar.

Boari abandonó México en marzo de 1916. Para ese entonces se había terminado la mayor parte de la construcción y casi todos los elementos decorativos importantes, excepto el recubrimiento y la ornamentación del sistema cupular. En cambio, no se habían realizado los jardines, rampas, escalinatas ni las fuentes monumentales que se colocarían al frente de la fachada principal. En cuanto al interior, estaba terminada toda la estructura, excepto los acabados. Incluso se había instalado en la sala de espectáculos la maquinaria teatral con el ascensor para grandes cargas, aunque la sala todavía no estaba completamente techada. También se habían realizado las tres obras decorativas más importantes de la sala: el telón metálico decorado, el arco mural del proscenio y, parcialmente, el vitral del plafón.

Las aportaciones de Federico Mariscal

El Teatro Nacional no estuvo en completo abandono en el periodo entre 1917 y 1929: había un gran interés en que se terminara, tanto de parte de algunos gobiernos posrevolucionarios como del pueblo en general, y el edificio se usaba con frecuencia para eventos importantes de la vida pública. De hecho, entre 1916 y 1927, Boari siguió enviando planos y proponiendo cambios. En 1923, por ejemplo, sugirió el fraccionamiento de la plaza con la prolongación de la calle Cinco de Mayo hasta la Alameda y la apertura del tráfico interior en ésta. Sin embargo, no fue hasta 1930 que el presidente Pascual Ortiz Rubio emitió el acuerdo por medio del cual se ordenaba la terminación de la obra y se designó como responsable de ésta a Federico Mariscal.

El programa que presentó Mariscal constaba de ocho puntos principales: dividir en dos edificios el Teatro Nacional, a fin de lograr mejor su aprovechamiento (estos dos edificios serían el Palacio México, destinado a exposiciones, fiestas, ceremonias, congresos, etc., y el Teatro Nacional propiamente dicho); lograr el funcionamiento de estos dos edificios de manera que fueran totalmente independientes, para lo cual era necesario construir una escalera monumental para uso exclusivo del Palacio México; reemplazar las escaleras dobles del teatro por grupos de una escalera y dos elevadores; reducir a lo estrictamente indispensable el área destinada a servicio en el basamento; reducir el número de muebles en los excusados y lavabos de todos los pisos del edificio; aumentar el número de asientos en el piso de lunetas del teatro; simplificar y aumentar en dimensiones los camerinos de artistas, y, finalmente, reducir las superficies por decorar en la gran sala de exposición y la sala de fiestas del Palacio México.

Este proyecto aún sufriría modificaciones. El 7 de julio de 1932 apareció un nuevo acuerdo presidencial que ordenaba abandonar el proyecto de Boari para dar paso a un edifico que sería sede de una institución nacional de carácter artístico y que albergaría varios museos. Fue entonces cuando, a casi 30 años del inicio de su construcción, el Teatro Nacional adquirió el nombre definitivo con que lo conocemos hasta hoy: Palacio de Bellas Artes.

INBA

Sala principal del Palacio de Bellas Artes, con el telón metálico en el que están representados los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

INBA

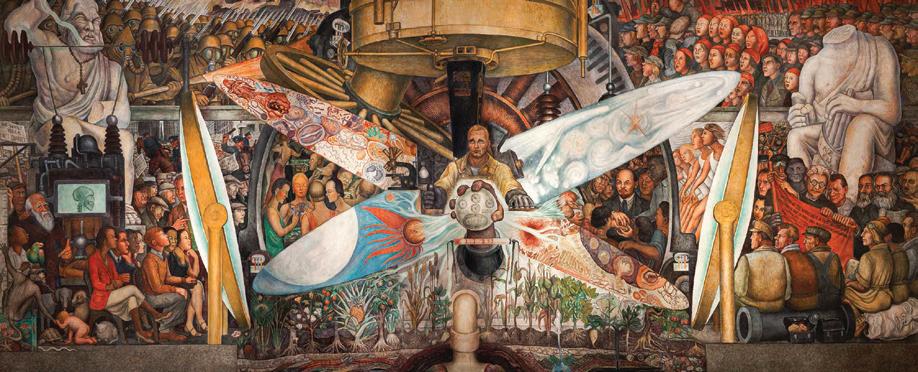

El hombre controlador del universo, mural de Diego Rivera ubicado en el tercer piso del Palacio de Bellas Artes.

Las obras comenzaron ese mismo mes. Mariscal asignó trabajos de herrería artística exterior, así como más trabajos de mármol. Pidió, asimismo, que se incorporaran a la obra las estatuas de mármol de Carrara que estaban destinadas al Palacio del Poder Legislativo y que se encontraban en una glorieta del Bosque de Chapultepec. Se trataba de dos grupos con dos figuras femeninas cada uno (La edad viril y La juventud) y de seis esculturas individuales, también femeninas (La fuerza, La paz, La elocuencia, El trabajo, La verdad y La ley), creaciones de los escultores franceses André Allar, Laurent Honoré Marqueste y Paul Gasq.

Pero, sin lugar a dudas, el mayor legado de Federico Mariscal fue la construcción del sistema cupular, que Boari no había podido llevar a cabo. Los trabajos relativos a estas tres cúpulas consistieron en la colocación de una cubierta de concreto con una capa de cerámica especial. Por su parte, las costillas para las nervaduras se revistieron con láminas de cobre. Otro trabajo que se hizo para este sistema fue la construcción en mármol del tambor central.

Mariscal dividió también el interior del edificio –fuera del teatro, naturalmente– en los niveles que existen hasta ahora: sótano o basamento, donde se encuentra el paso de vehículos; planta baja, donde está el vestíbulo principal; primer piso, planta del llamado hall; segundo piso, donde se localizan la sala de fiestas o sala principal del Museo de Artes Plásticas (actualmente Sala Nacional), el foyer (hoy Sala Internacional), las salas Diego Rivera y Manuel M. Ponce y las loggias laterales; tercer piso, ahora conocido como área de murales, y galería circular, que es sede en nuestros días del Museo Nacional de Arquitectura.

Durante los trabajos de Mariscal se pintaron también dos de las obras más emblemáticas del muralismo mexicano: El hombre controlador del universo, de Diego Rivera, y Khatarsis, de José Clemente Orozco. Más tarde fueron incorporados los otros murales: el tríptico La nueva democracia, Víctimas de la guerra y Víctimas del fascismo, de David Alfaro Siqueiros, en 1945; Tormento y apoteosis de Cuauhtémoc, también de Siqueiros, en 1951; Nacimiento de la nacionalidad y México de hoy, de Rufino Tamayo, en 1952 y 1953 respectivamente, y, por último, La humanidad liberándose, de Jorge González Camarena, en 1963.

El Palacio de Bellas Artes quedó concluido el 10 de marzo de 1934. Fue entregado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Secretaría de Educación Pública el 16 de junio de ese mismo año e inaugurado oficialmente por el presidente Abelardo L. Rodríguez el 29 de septiembre. Entre los festejos para la inauguración del edificio, se invitó a los más importantes museos del mundo para que enviaran algunas de sus obras más representativas y éstas fueran exhibidas en las salas del palacio. Se realizaron también las inscripciones y placas con las fechas de inicio y conclusión de la obra, y se hizo una emisión postal conmemorativa.

El costo total del edificio fue de 19,170,000 pesos, de los cuales 12 millones correspondían a las primeras obras (1904-1913), seis millones y medio a las obras de terminación (1932-1934) y apenas 670 mil pesos al largo periodo en que la construcción estuvo interrumpida (1914-1931).

La mayor parte de los cambios y adaptaciones que el Palacio de Bellas Artes ha sufrido posteriormente se deben a que, en 1947, se convirtió en sede del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). Debido a la necesidad de acondicionar los espacios, el edificio se dividió en tres partes: la del teatro y sus servicios, la del Museo Nacional de Artes Plásticas y la que corresponde a las oficinas del INBA. Para ello, se hicieron algunas adaptaciones en la parte posterior, sobre todo en los espacios que ocupaban algunas dependencias del teatro

Elaborado por Helios Comunicación con base en V. Jiménez y J. Urquiaga (Eds.) (1994). La construcción del Palacio de Bellas Artes. México: Siglo XXI-INBA-ICA.

¿Desea opinar o cuenta con mayor información sobre este tema? Escríbanos a ic@heliosmx.org

El uso de vehículos aéreos no tripulados en la ingeniería civil

Los vehículos aéreos no tripulados –conocidos popularmente como drones y definidos legalmente como RPAS– pueden ser de gran utilidad en diversas tareas de la ingeniería civil. Una de las aplicaciones más notables es la fotogrametría digital. Montados en un RPAS, las cámaras y los sensores recorren rápidamente grandes superficies, lo que significa la obtención de mucha información a un bajo costo.

La definición de dron pertinente para el presente artículo es la de aeronave pilotada a distancia que tiene la capacidad de desempeñar diversas misiones, para lo cual está dotada de diferentes aditamentos. Éstos pueden ser cámaras digitales para grabar video e imagen, cámaras termográficas, cámaras multiespectrales, equipos LiDAR (por light detection and ranging: detección y rango de luz), sensores, dispositivos para retener y liberar carga, etc. Legalmente se les define como RPAS, por las siglas en inglés de remotely piloted aircraft system (sistema de aviación pilotado a distancia).

Cada RPAS es un sistema triple integrado por la aeronave, el sistema de control y el sistema de enlace y comunicación. Dependiendo de su manera de volar, los RPAS se dividen en dos grandes grupos: equipos de ala fija y equipos multirrotor. Ambos cuentan con uno o varios GPS, controladora principal, brújula, unidad de medición inercial o IMU (por inertial measurement unit), equipo de comunicación y equipo de control en tierra. Cada tipo de RPAS está diseñado para diferentes misiones.

Salvo casos excepcionales, los equipos de ala fija despegan desde una catapulta o desde el operador. Mantienen en todo momento un desplazamiento horizontalmente continuo y verticalmente variable (de acuerdo con el plan de vuelo). Tienen uno o dos motores con propelas que operan sin interrupción, igual que un avión. Su capacidad de tiempo de vuelo es mayor y, por lo tanto, también su alcance. Estos equipos no pueden permanecer inmóviles en un punto definido, pero son idóneos para cubrir grandes distancias en poco tiempo.

Los RPAS multirrotores son equipos que, por lo general, despegan verticalmente, lo que les permite maniobrar en superficies pequeñas. Están compuestos por cuatro o más rotores que giran por pares en uno u otro sentido. Su desplazamiento en los tres ejes depende del incremento o decremento de la velocidad de los rotores, así que tienen la ventaja de poder permanecer estáticamente en un punto específico mientras cuenten con suficiente energía. Además de los otros dispositivos, estos equipos suelen estar dotados de sensores infrarrojos que les permiten detectar obstáculos. Asimismo, existen equipos con sistemas de posicionamiento basados en la interpretación del suelo mediante una cámara y sensores de distancia, lo que les permite volar con precisión sin utilizar GPS. Estos equipos se utilizan en superficies pequeñas donde se requiere mayor resolución, así como en espacios cerrados y en lugares donde no es posible realizar vuelos programados.

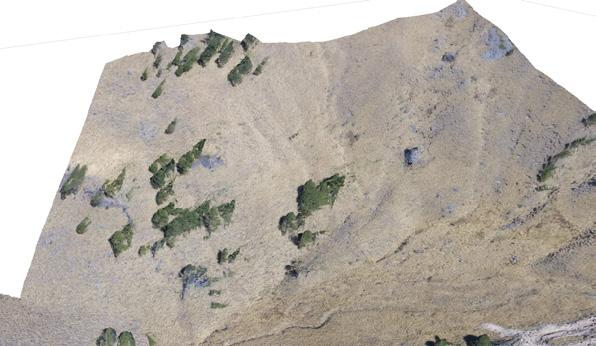

Modelo tridimensional de un canal.

SALVADOR FRANCISCO

FERNÁNDEZ DEL CASTILLO GARCÍA

Ingeniero civil, maestro en Hidráulica con especialidad en Obras hidráulicas. Ha participado, desde 1993, en el desarrollo de infraestructura para diferentes empresas de diseño y construcción.

Modelo tridimensional en el que se aprecia el problema de cobertura vegetal.

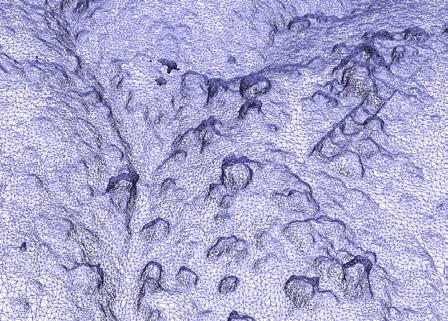

Detalle de rasgos de superficie (principalmente drenaje).

Marco jurídico

Aunque algunos RPAS podrían parecer juguetes, en realidad son aeronaves y legalmente se les da ese tratamiento. En México, su importación, venta y operación están reguladas mediante la Norma Oficial Mexicana NOM-107-SCT3-2019, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de noviembre de 2019. Ésta clasifica a los RPAS de acuerdo con dos criterios: por su uso –recreativo, privado no comercial o comercial– y por su peso máximo de despegue –micro (igual o menor a 2 kg), pequeño (mayor a 2 kg y hasta 25 kg) y grande (mayor a 25 kilogramos).

Es muy importante entender lo que esta norma permite y lo que no. De manera general, se pide que el RPAS esté registrado ante la Agencia Federal de Aviación Civil, y, en los casos de uso privado no comercial y comercial, es necesario contar además con un seguro de daños a terceros. La altura máxima permitida es de 122 m sobre el terreno, y el piloto no debe estar ubicado a más de 457 m de distancia; es decir que los RPAS deberán mantenerse en todo momento al alcance de la vista. Asimismo, deben operar siempre bajo protocolo de vuelo visual, lo que implica, entre otros requisitos, que operen con luz diurna: entre la salida y la puesta del sol.

En la actualidad, los RPAS suelen superar por mucho las limitaciones de la NOM-107-SCT3-2019. Por lo tanto, es muy fácil caer en la tentación de volar más allá de los 457 m de distancia y los 122 m de altura permitidos. Además, estas limitaciones reducen notablemente las capacidades de los equipos, que actualmente tienen, en condiciones ideales, alcances de hasta 10 km desde su estación de control y techos de operación de 500 m sobre su punto de despegue (a una altitud máxima que rebasa los 6,000 metros sobre el nivel del mar).

Los equipos RPAS también requieren autorizaciones especiales cuando tienen que sobrevolar espacios con acceso restringido. Es el caso de muchas instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) o el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), así como de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional. Estas autorizaciones son indispensables no sólo por razones jurídicas y de seguridad: en algunos de estos lugares suele haber inhibidores de señal que provocan que el equipo pierda el control o no pueda pasar de cierto límite.

De igual manera, es necesario obtener permiso de los propietarios de los predios que han de sobrevolarse, como son ranchos y ejidos, y, tratándose de la sierra, es muy conveniente contar de algún modo con el visto bueno de la gente del lugar, ya que se corre el riesgo de sobrevolar regiones dominadas por el crimen organizado. En las zonas urbanas, por su parte, deben obtenerse permisos municipales.

Finalmente, existe restricción de vuelo en zonas cercanas a aeródromos, helipuertos y aeropuertos. Para poder llevar a cabo un vuelo con equipo RPAS en esos espacios, deberá obtenerse una circular NoTAM (por el acrónimo en inglés de notice to airmen) de la torre de control del aeropuerto o bien de los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), para que se detenga el tránsito aéreo durante la operación del RPAS. Además, durante todo el tiempo que dure ésta debe haber comunicación continua con la torre de control.

Uso en la ingeniería civil