22 minute read

Physikalisch beschreiben, wie Personen oder Elemente mit- einander agieren Seite

Denken auf Systemebene

Physikalisch beschreiben, wie Personen oder Elemente miteinander agieren

Ich bin beides, ein Wissenschaftler für Netzwerke und ein Physiker“, sagt Federico Battiston, Assistenz-Professor an der Central European University (CEU). Der Fokus auf Netzwerke hat ihn an die CEU geführt, wo er mit einem interdisziplinären Team aus den Fachbereichen Soziologie, Wirtschaft, Ökologie, Physik und Informationstechnologie am Department for Network and Data Science forscht. Weltweit ist dies das erste Department, das sich ausschließlich der Netzwerkforschung widmet, seit 2015 gibt es dort das europaweit erste PhD-Programm in Network Science.

Lange Zeit hat der Reduktionismus dominiert, Forschende aus verschiedenen Disziplinen haben sich darauf konzentriert, die Eigenschaften der Grundelemente eines Systems zu verstehen. Dazu erklärt Battiston: „Bei der Erforschung des Gehirns etwa hat man sich beschäftigt, wie Neuronen funktionieren. Aber das reicht nicht aus, um zahlreiche Phänomene in komplexen Systemen zu verstehen, denn viele Informationen kommen aus der Interaktion der Elemente.“ Wenn man zwar einzelne Neuronen erforscht hat, aber nicht weiß, wie diese in Paaren oder Gruppen interagieren, dann werde man keinen epileptischen Anfall verstehen.

Allgemeiner betrachtet gebe es eine Reihe von Systemen, deren emergentes Verhalten wir nicht verstehen können, wenn wir uns nur auf die Eigenschaften der einzelnen Einheiten konzentrieren und Wechselwirkungen vernachlässigen. Dies sei auch der Kern der Arbeit von Giorgio Parisi: Der Nobelpreisträger für Physik 2021 hat zur Theorie komplexer Systeme mit der Entdeckung von Gesetzmäßigkeiten hinter scheinbar völlig zufälligen Phänomenen beigetragen, ausgehend von der Untersuchung des aggregierten Verhaltens von Spins in komplexen Materialien wie Gläsern. Battiston, der im Rahmen seines Masterstudiums an der Universität Sapienza in Rom bei Parisi Kurse belegt hat, erklärt weiter: „Netzwerke sind sehr mächtig, sie ermöglichen uns, vom Reduktionismus zum Denken auf Systemebene überzugehen.“

TEXT: MICHAELA ORTIS

„Mit Interaktionen höherer Ordnung können wir Modelle verbessern und dynamisches Verhalten erklären“

FEDERICO BATTISTON, CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY CEU

Warum die Relevanz von Netzwerken steigt

Netzwerkforschung leistet heute Beiträge, um die Auswirkungen der Covid-Pandemie zu analysieren. Das starke wissenschaftliche Interesse an Netzwerken liegt jedoch viel weiter zurück. Während in den 1970er-Jahren im CERN auf Quarks, die kleinsten Teilchen der Materie, fokussiert wurde, publizierte zur selben Zeit der Materie-Physiker Philip Warren Anderson in der Fachzeitschrift Science das erste Mal über komplexe Systeme und propagierte den Wechsel vom linearen, reduktionistischen Denken zum Systemdenken. Seit Ende der 1990er-Jahre treibt Big Data die Netzwerkwissenschaft: Die Flut verfügbarer Daten ermöglicht, die Struktur von sozialen und biologischen Netzwerken oder vom Internet zu erforschen. Weil Physiker*innen bei großen Experimenten schon immer Big Data genutzt haben, bringen sie ihr Wissen auch in anderen Disziplinen ein. Bemerkenswert ist für Battiston die frühe Rolle der Soziologie in der Netzwerkforschung. Schon 1967 hat Stanley Milgram das „Kleine-Welt-Phänomen“ formuliert, wonach jeder über sechs Kontakte jeden Menschen auf der Welt erreichen kann.

Zur Beschreibung von Interaktionen in Netzwerken werden jeweils zwei Elemente mit einem Graphen verbunden. Diese paarweisen Beziehungen entsprechen nicht der realen Welt, wo oft in Gruppen interagiert wird. Wenn z. B. die drei Wissenschaftler*innen Alice, Bob und Claire jeweils in Paaren ein Paper schreiben, entstehen drei Paper, und ihre Zusammenarbeit kann mit einem Dreieck dargestellt werden. Wenn Alice, Bob und Claire zu dritt schreiben, entsteht ein Paper, und die Darstellung ihrer Zusammenarbeit entspricht wieder einem Dreieck, obwohl sie anders verlaufen ist. „Das heißt, wenn nur Graphen verwendet werden, geht Information verloren, nämlich die Dynamik in der Gruppe“, sagt Battiston. Der Graph stellt eine ZweiWege-Interaktion dar (Interaktion 1. Ordnung), die in statistischen Modellen verwendet wird. Das Dreieck ist eine Drei-Wege-Interaktion (Interaktion 2. Ordnung). Battiston hat daher im Oktober 2021 in Nature Physics seine Forschungen, gemeinsam mit Beiträgen von internationalen Forschenden, unter dem Titel „The physics of higher-order interactions in complex systems“ veröffentlicht.

Drei Herausforderungen beim Modellieren

Interaktionen höherer Ordnung zeigen ein neues dynamisches Verhalten. Bei Infektion mit einer Krankheit wird A von B mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit angesteckt, später wird A von C mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit angesteckt – die biologischen Ansteckungen je Kontakt sind unabhängig. Anders ist die Dynamik bei sozialen Ansteckungen wie der Verbreitung von Gerüchten: A erfährt etwas von B, und später erfährt A das auch von C – nun wirkt der Gruppendruck: Wenn alle Freunde von A etwas glauben, dann glaubt A das auch.

Was neu ist, zeigt sich beim kritischen Punkt. Wenn man Ansteckung modelliert, zählt man die Infizierten und untersucht, wie sich eine veränderte Ansteckungswahrscheinlichkeit auf die infizierte Bevölkerung auswirkt. Je nachdem wie hoch sie ist, kann bei einer biologischen Infektion die Krankheit verschwinden, oder sie wird ab einem kritischen Punkt zur Epidemie, wobei der Wechsel kontinuierlich erfolgt. Bei einer sozialen Infektion passiert bei Erreichen des kritischen Punkts ein plötzlicher Wechsel im Status des Systems von Nicht-Erkrankung zu Erkrankung. Dazu Battiston: „Nur mit Interaktionen höherer Ordnung kann man Massenphänomene in sozialen Systemen erklären. Ein typisches Beispiel ist MeToo, zuerst gab es kaum Verbreitung, aber plötzlich war die Kampagne überall auf Twitter zu finden.“

In Experimenten werden Daten häufig als paarweise Interaktion erfasst, d. h., von einem Netzwerk höherer Ordnung wird auf ein System erster Ordnung projiziert. Aufgrund der Missing Links kann man nicht erkennen, wie die Elemente untereinander agieren, und das führt zur Herausforderung der Rekonstruktion. Battiston empfiehlt, die Statusänderung eines Elements über eine Zeitspanne zu sehen und mit seinen Nachbarn zu vergleichen: „Wenn beispielsweise eine Person ihren Status von gesund auf infiziert ändert und ihre Nachbarn tun dasselbe, können wir ableiten, welche Interaktionen höherer Ordnung waren.“

In der Dynamik der Links liegt die dritte Herausforderung. Im Normalfall wird die Dynamik bei den Knoten eines Systems beobachtet, etwa ob Neuronen feuern bzw. ob Personen gesund oder krank sind. Aber auch die Verbindungen zwischen den Knoten können einer Dynamik unterliegen, sowohl Paarbeziehungen, die sich ändern, als auch Beziehungen von Dreiecken oder größeren Gruppen. „Dynamisch ist nicht nur der Knoten selbst, sondern auch die Beziehungen, und wenn sich so eine Beziehung ändert, dann wirkt sich das auf die Knoten aus. Für diese vielversprechende Forschungsrichtung haben wie eine Topologie dynamischer Denkansätze und eine Literatursammlung erstellt“, sagt Battiston.

Der Nutzen der Forschung für alle Disziplinen

Als nächster Schritt wird das theoretische Framework in vielfältigen Forschungsfragen angewendet. Geplant ist, die Organisation von Interaktionen höherer Ordnung im Gehirn zu untersuchen, ebenso die Bildung und Teilung von Gruppen im sozialen Kontext. Gerade forscht ein PhD-Student von Battiston an Escape Rooms, um zu erkennen, welche Netzwerkdynamik Gruppen erfolgreich macht.

Physiker*innen arbeiten sehr pragmatisch, fasst Federico Battiston seinen Zugang zusammen: „In der Ausbildung hat man uns gelehrt, die Essenz eines Problems zu erfassen, um dann ein Modell zu finden, das eine Erklärung liefert. Mit dem neuen Framework, das wir im Geiste der Physik entwickelt haben und das universell einsetzbar ist, können Wissenschaftler verschiedenster Disziplinen ein möglichst einfaches Erklärmodell entwickeln.“

Licht, Strom und Know-how für Afrika

Die Ärztin Laura Stachel entwickelte mit ihrem Mann Hal Aronson den „Solar Suitcase“ für stromlose Gegenden

KRISTIN SMITH CAHN VON SEELEN UND DOROTHEE NEURURER

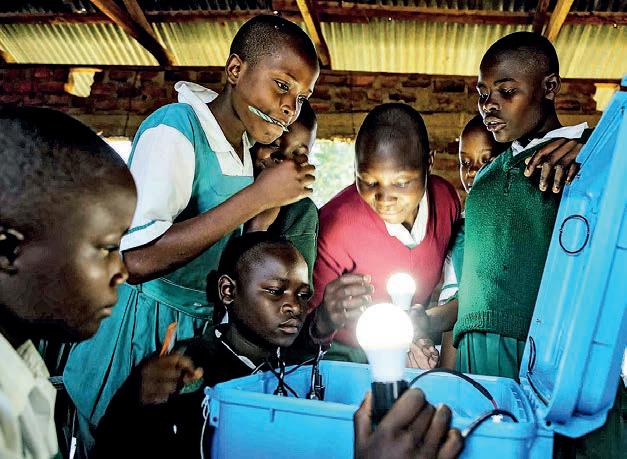

Auch die Ausbildung von Jugendlichen gehört mittlerweile zum Projekt

Schlagartig beendete ein Bandscheibenvorfall die Karriere von Laura Stachel. Die Gynäkologin und Entbindungsärztin liebte es, Kinder zur Welt zu bringen. Am Nullpunkt ihrer Karriere schaffte die Mutter von drei Kindern einen Neuanfang.

Einen Lebensplan hatte sie nicht. Disziplin und die Fähigkeit, sich auf die wechselnden Phasen im Leben einzustellen, war sie von klein auf aus dem Klavier- und Tanzunterricht gewohnt. Präzises Arbeiten während ihrer klinischen Praxis machte sie zu einer genauen Beobachterin für die Bedürfnisse anderer. „Ich hatte das Glück, in dieser Situation eine liebevolle Familie um mich zu haben und einen Mann, der mich unterstützte. Ich war wissbegierig und hatte Freude am Lernen.

Geburtsstationen ohne Strom

2004 begann Stachel ein Graduiertenstudium im Fach „Öffentliches Gesundheitswesen“ an der Universität von Kalifornien, Berkeley. In Nigeria, einem Land mit der vierthöchsten Müttersterblichkeit der Welt, untersuchte sie für ihre Dissertation die Bedingungen der Entbindungspflege. Dabei verbrachte sie bis zu 14 Stunden täglich auf Geburtsstationen. Ein Großteil der Arbeit fand ohne Licht statt. „Ich war schockiert, dass Frauen in völliger Dunkelheit um ihr Überleben kämpften und Geburtshelferinnen versuchten zu arbeiten. In Krankenhäusern, in denen 150 Frauen pro Monat ihre Kinder gebaren, gab es zwölf Stunden am Tag einfach keinen Strom. Ich spürte eine tiefe emotionale Verbundenheit zu den Patientinnen, Krankenpfleger*innen und Ärzt*innen. Ich dachte, dass es doch einen Weg geben müsse, diese Bedingungen zu verändern und sicherer zu machen.“

Empathie ist Stachel von Natur aus gegeben. Das nötige Verständnis für das Problem brachte sie als erfahrene Entbindungsärztin und Mutter mit. „Als ich nach Hause zurückkam, tüftelte mein Mann Hal sofort an einer Solarstromlösung für Kreißsäle.“ Das Paar nutzte die anwendungsorientierte Methode des Design-Thinking zur Lösung komplexer Probleme. Beide arbeiteten an der Ideenfindung und am Design, bis sie den Prototyp eines „Solar Suitcase“ entwickelt hatten, eine mobile Solarstromlösung in Rollkoffergröße für energiearme Regionen und Krisengebiete.

Tests des Solarkoffers in Afrika

Das Testen stellte für die Perfektionistin eine Herausforderung dar. Als Medizinerin darauf getrimmt, Fehler zu vermeiden, widerstrebte ihr das Silicon-Valley-Credo vom „Scheitere früh und oft.“ Stachel verstand, wie wich-

: VON A BIS Z

Die „heißesten“ Gebiete der Wissenschaft: Das Glossar

Altersforschung Untersucht, wie biologische Prozesse Menschen im Laufe ihrer Lebensspanne verändern, sodass sie von energiegeladenen Jungspunden zu betagten Erwachsenen mit immer mehr körperlichen Wehwehchen und nachlassender Geisteskraft werden. Ziel: Den Verfall verlangsamen oder aufhalten. Astronomie Findet einen um den anderen Planeten in anderen Sonnensystemen, auf denen Leben ähnlich jenem auf der Erde möglich wäre. Batterieforschung Um zukünftige Elektromobile mit genügend Strom ausstatten zu können, erforschen Ingenieure, wie man kleine Batterien mit viel Kapazität aus umweltfreundlichen Materialien herstellen kann. Biodiversitätsforschung Nach dem Motto: Erfasse sie, solange es sie noch gibt, kartieren Forscher die biologische Vielfalt auf der Erde und erörtern, wie man sie zumindest teilweise über den Klimawandel retten könnte. CO2-Abscheidung und -Speiche rung Weil die Menschen offensicht lich unfähig oder unwillig sind, ihren CO2-Ausstoß zu mindern, und dadurch den Klimawandel weiter antreiben, forschen Wissenschaftler*innen, wie man den Kohlenstoff bei Auspuffen und Schloten abfangen oder künstlich aus der Atmosphäre saugen und für immer einbunkern kann. Demenzforschung Immer mehr Leute erreichen glücklicherweise ein hohes Alter, kommen damit aber in jene Lebensphase, wo das Gehirn massiv abbaut. Mediziner*innen untersuchen, welche Mechanismen dafür verantwortlich sind und wie man sie bremsen könnte. Gehirnforschung Inspiziert den Aufbau und die Funktionsweise des Zentralnervensystems, um zu verstehen, wie eines der kompliziertesten und am meisten vertrackten Dinge des bekannten Universums funktioniert: das menschliche Gehirn. Genetik/Vererbungslehre Erforscht, wie Gene weitergegeben und gesteuert werden. Dadurch kann man zum Beispiel die Ursachen von Erbkrankheiten und Krebs finden und Therapien entwickeln. Gentechnik Verändert das Erbgut von Pflanzen, Tieren und Mikroben. Damit können Feldfrüchte schädlingsresistenter und vitaminreicher gemacht werden – solche Eingriffe sind hierzulande aber verpönt. Mit gentechnisch veränderten Tieren studieren Forschende die Ursachen von Krankheiten. Mikroben mit maßgeschneidertem Erbgut produzieren etwa Enzyme für Waschmittel, Medikamente wie Insulin und Bier. Impfstoffforschung In der Covid19-Pandemie brauchten Forschende nach der Identifizierung des Erregers kein Jahr, um effektive Impfstoffe zu entwickeln. Mit den neuen Methoden wie der mRNA-Technologie versuchen sie nun auch, etwa ein Serum gegen HIV zu entwickeln, bei dem es 28 Jahre nach der Entdeckung noch keine schützende Impfung gibt. Kognitionswissenschaften Erforschen, wie Menschen sich und ihre Umgebung wahrnehmen, Handlungsentscheidungen treffen und wie Gefühle wie Motivation, Freude sowie Unlust entstehen. Krebsforschung Krebs entsteht, wenn Zellen sich auf Kosten anderer unbegrenzt teilen und ausbreiten. Mediziner*innen verstehen immer genauer, welcher Mechanismen sich die bösartigen Zellen dabei bedienen. Sie können bei vielen Krebsarten schon gezielt eingreifen und die Geschwüre bekämpfen. Künstliche Intelligenz Computerwissenschaft, die aus „Blechtrotteln“ intelligente Maschinen machen will,

tig es war, den Solar Suitcase unter realen Bedingungen auszuprobieren. „Hal gab mir einen Schnellkurs in Fotovoltaik und baute mir ein Demo-Kit, das ich in meinem Koffer nach Afrika mitnehmen konnte.“ So ausgerüstet sammelte sie in Krankenhäusern in Nigeria und später in Haiti auf Hispaniola zwei Jahre lang Erfahrungen, die Aronson unterdessen zu Hause in Kalifornien in neue Modelle umsetzte.

Als das Potenzial des Solar Suitcase bekannt wurde, wandelte sich das Nebenprojekt zur Vollzeitbeschäftigung. Stachel und Aronson gründeten „We Care Solar“. Die NGO liefert heute in über 6.200 Gesundheitszentren in dreißig Ländern Strom. In Uganda, wo der Solar Suitcase als Teil eines umfassenden Interventionsprogramms implementiert wurde, kam eine Dreijahresstudie zum Ergebnis, dass die Müttersterblichkeit um 53 Prozent zurückgegangen war. Im Kongo erklärte Jacques Sebisaho, Chefarzt einer kleinen Klinik, in der alle 122 Patient*innen dank des Solar Suitcases einen Choleraausbruch überlebten: „Wenn Dunkelheit in der Notfallmedizin den Tod bedeutet, erleben wir jetzt, was Licht bewirken kann.“

Dass der Solar Suitcase bis heute so viele Menschen erreicht hat, liegt am Mix von Empathie, technischer Expertise, Eloquenz, Gewissenhaftigkeit und Beharrlichkeit, die das Paar in seine Arbeit einbringt. Allein 2020 kam Strom in über 1.000 Gesundheitszentren. Beide hoffen, diese Zahl trotz der Einschränkungen durch Covid-19 auch 2021 zu erreichen. 2020 wurde We Care Solar vom amerikanischen Gütesiegel Charity Navigator mit 97 von hundert Punkten bewertet. Unter den vielen Auszeichnungen ist

die ähnlich Menschen eigenständig denken und Probleme lösen. Klimawandelforschung Seit Jahrzehnten legen Klimaforschende mit immer größerem Detailwissen dar, wie der Treibhausgasausstoß der Menschen die Temperaturen auf der Erde drastisch erhöht, wie sich der katastrophale Effekt etwa durch Auftauen der Dauerfrostböden selbst verstärkt und welche Auswirkungen dies auf die Lebenswelt und Zivilisation hat. Mittlerweile ist dieses Wissen in die Bevölkerung und Politik durchgedrungen, bewirkt aber wenig. Modellierung Simuliert Prozesse wie den Klimawandel und die Ausbreitung von gefährlichen Viren, um die Folgen abschätzen sowie Gegenmaßnahmen erarbeiten zu können. Pflanzenforschung Entwickelt Ackerfrüchte, die trotz versalzter, ausgetrockneter und ausgelaugter Böden gedeihen, um die Menschen mit den auch das mit einer Million US-Dollar dotierte „Powering the Future We Want“-Stipendium der UN. Es wird für saubere Energielösungen und die Betreuung und Pflege von Müttern in energiearmen Ländern vergeben. Stachel hat vor der WHO und anderen internationalen Foren gesprochen. Dieses Jahr wurde sie von Forbes in „50 über 50“ gewählt, eine Liste von Frauen in der zweiten Lebenshälfte, die zeigen, dass Erfolg kein Alter, kein Geschlecht und keine Grenzen kennt.

Das Projekt und die Familie

Das Wachstum der NGO ist mit der Beziehung zwischen der Ärztin Stachel und dem Ingenieur Aronson verbunden. Konnten sie sich anfangs nicht ausmalen, professionell zusammenzuarbeiten, haben sie inzwischen ein Jahrzehnt engsten beruflichen Austausches sowie eine Familiengründung hinter sich. „Ich liebe die Tatsache, dass wir die Welt des anderen so gut verstehen“, sagt Stachel. „Aber es gibt natürlich auch belastende Situationen.“ Während Covid zum Beispiel, als beide zu Hause arbeiteten. „Es ist wichtig, sich Zeit zu erlauben, in der man nicht arbeitet. Wir haben uns gegenseitig unterstützt und Gelegenheiten gefunden für Pausen, Sport und Natur.“

Die vielen Reisen während der Anfangszeit waren schwierig, räumt Stachel ein. Vor allem für die Kinder, wenn sie über längere Zeit von der Familie getrennt war. Obwohl Videokonferenzplattformen heute vieles erleichtern, betont Stachel, dass Technologie nur ein Teil der Lösung für eine gute Work-Life-Balance sein kann. Man muss sich auch Zeit und Aufmerksamkeit für die Kinder nehmen.

JOCHEN STADLER

nötigen Kalorien zu versorgen. Quantenforschung Erkundet die bizarr anmutende Quantenwelt, in der Folgeerscheinungen oft unberechenbar und aktuelle Zustände nicht eindeutig festgelegt sind, wo Objekte gleichzeitig die Eigenschaften von Teilchen und Wellen haben und jegliche Beobachtung den Zustand des Objekts verändert. Damit kann man Botschaften sicher verschlüsseln, winzigste Computerteile bauen und Zustände von La Palma nach Teneriffa beamen. Raumfahrt Mit Raumschiffen wollen Menschen in sehr naher Zukunft zum Mond reisen, um ein Dorf aufzubauen, und sogar ohne Retourreisemöglichkeit zum Mars fliegen. Robotik Konstruiert Maschinen, die nicht nur selbstständig staubsaugen und Rasen mähen, sondern auch alte und kranke Menschen versorgen, verunfallte Atomkraftwerke dekontaminieren und Krieg führen können.

Laura Stachel mit einem von ihr mitentwickelten Solar Suitcase

Ein Solar Suitcase beim Einsatz in einer Geburtshilfestation

Mehr Information unter: www.wecaresolar.org Jugendausbildung in Afrika

Aus dem Projekt, Zugang zu verlässlicher, bezahlbarer und nachhaltiger Energie zu schaffen, entsprangen weitere Projekte, die ineinandergreifen und mehrere UN-Nachhaltigkeitsziele abdecken: Zugang zu Energie, globale Gesundheit, Ausbildung und Gleichstellung. Ein Beispiel ist die Ausbildung von Frauen zu Solartechnikerinnen. „Zuerst haben nur Männer die Installationstrips begleitet“, erklärt Stachel. „Das war auf Geburts stationen, wo Frauen Intimsphäre benötigen, problematisch. Wir wollten jedoch, dass Frauen nicht nur Hilfsempfängerinnen unserer Programme sind, sondern selbst das Energiethema in die Hand nehmen können.“

Das Ehepaar hat sich auch Gedanken darüber gemacht, welche Ausbildung und Fertigkeiten Kinder für eine bessere Zukunft rüsten. So entstand direkt in Afrika und mit strategischer Priorität für die NGO das Schulungsprogramm „We Share Solar“. In Klassenzimmern Tausende Kilometer vom Silicon Valley entfernt lernen Schüler MINT-Fächer und Design-Thinking, praxisnah und anwendungsorientiert, um lokale Probleme gegebenenfalls mit Solarenergie zu lösen. Stachel ist überzeugt: „Innovation und Kreativität finden überall auf der Welt statt.“ Sie wünscht sich, dass wir das lebensrettende Potenzial dieser einfachen Einsicht erkennen.

Die nächste Pandemie

Strategien zu ihrer Vermeidung, etwa auch durch Citizen Science

Als am 16. März 2020 der österreichweite Lockdown zur Eindämmung der SARS-CoV-2-Pandemie ausgerufen wurde, hätte sich wohl niemand erwartet, dass erst im Herbst 2021 die höchste Anzahl an Neuinfektionen verzeichnet werden würde. Seit etwas weniger als zwei Jahren kämpfen nun also Österreich, Europa und die Welt gegen das Virus. Trotz mehrerer Lockdowns, FFP2-Maskenpflicht, Distance-Learning-Konzepten, Homeoffice und Impfstoffen haben wir die Pandemie noch immer nicht bewältigt. Mit einer Regierung, die es müde geworden scheint zu regieren, blicken wir auf unausgegorene Vermeidungsstrategien, unzureichende Kommunikation und ein ständiges Zuwarten auf den nächsten Infektionsrekord. In einer Pandemie gefangen, die sich anfühlt wie die neueste „Black Mirror“-Folge, erscheint es fast absurd, vorsichtig zu fragen, wie wir denn die Klimakrise bewältigen wollen. Der rasant fortschreitende Klimawandel, gepaart mit globalisiertem Handel und Personenverkehr, lässt allerdings ähnliche oder schlimmere Pandemien in steigender Frequenz befürchten.

Corona ist das Resultat der Klimakrise

Für Dan Brooks, Experte für emergente Infektionskrankheiten, ist die SARS-CoV2-Pandemie bereits ein Resultat der Klimakrise. Man muss sich nur den Ursprung der meisten Infektionskrankheiten vor Augen halten. Dass eine neue „Killermutante“ innerhalb eines Wirtsspektrums durch plötzliche Mutationen (die etwa die Infektiosität oder Letalität drastisch erhöhen) auftritt, ist ein statistisch höchst unwahrscheinlicher Sonderfall. Viel wahrscheinlicher und dadurch gefährlicher ist es, wenn sich die Lebensräume, sogenannte Habitate, zweier Krankheitswirte zu überschneiden beginnen. Brooks und Kolleg*innen bezeichnen dieses Phänomen als StockholmParadigma: Das Wechseln des Wirtes ist für die meisten Krankheitserreger physiologisch gesehen nicht allzu schwer. Das Einzige, was sie davon abhält, ist das Nichtüberlappen von Wirtshabitaten.

Erst durch das Überschneiden von Habitaten ist es also möglich, dass ein bestimmter Erreger den Wirt wechselt und dadurch eine potenzielle Gefahr für den Menschen darstellt. Doch was muss passieren, dass Habitate sich überschneiden? Die Gründe sind vielfältig, aber Globalisierung, die Erschließung von bisher unbewohnten und ungestörten Ökosystemen sowie das milder werdende Klima und die damit einhergehende Migration von Krankheitswirten gehören zu den meistgenannten Gründen. Genau so ist auch die Emergenz der SARS-CoV-2-Pandemie einzuordnen. Daher muss die Coronakrise nicht als Vorbote, sondern als Resultat der Klimakrise gesehen werden.

TEXT: SOPHIE JULIANE VEIGL & MARKUS DELITZ

Orsolya Bajer-Molnar, Konrad-LorenzInstitut für Evolutions- und Kognitionsforschung

Wissen wird im Labor und am Bergbauernhof erzeugt

Daniel R. Brooks, Professor emeritus, Universität Toronto

Für Dan Brooks braucht es nicht das nebulöse Endzeitszenario der Klimakrise. Er ist überzeugt, dass eine immer höhere Frequenz an SARS-CoV-2-ähnlichen Pandemiewellen der Menschheit schon früher ein Ende machen wird. Gelinde gesagt, ist das von Brooks gezeichnete Szenario unbequem. Aber gemeinsam mit dieser Hiobsbotschaft präsentieren er und sein Team auch Ansätze und Möglichkeiten, die bevorstehende Krise abzuwenden.

Wie man die Pandemie hätte verhindern können

Die von Brooks und Kolleg*innen entwickelte Strategie lautet „DAMA“, ein Akronym aus den Worten „document“ (dokumentieren), „analyze“ (analysieren), „monitor“ (beobachten) und „act“ (handeln). Das DAMA-Protokoll ist als auf Landesebene zu implementierendes, aber auf globale Vernetzung bauendes Projekt konzeptualisiert. Der Grundgedanke, so seine Kollaborationspartnerin, die Evolutionsbiologin Orsolya Bajer-Molnar, ist einfach: „Find them before they find us.“ Potenzielle Krankheitserreger müssen identifiziert werden, lange bevor sie kurz davorstehen, eine Pandemie auszulösen. Bajer-Molnars Diagnose ist selbstsicher: Wäre DAMA schon implementiert gewesen, hätte es keine SARSCoV-2-Pandemie gegeben.

So ist bekannt, dass ein SARS-CoV2-ähnlicher Erreger schon 2005 beschrieben wurde. 2007 war erwiesen, dass dieser Säugetiere infizieren konnte. Es fehlte also nicht an wissenschaftlichen Daten. Es fehlte an der Transformation von wissenschaftlicher Erkenntnis in politisches Handeln. Bajer-Molnars derzeitiges Projekt befasst sich mit der Umsetzbarkeit von DAMA. Dafür arbeitet sie mit politischen Entscheidungsträger*innen auf EU- sowie nationalen Ebenen. Auch liegt DAMA bereits dem ungarischen Parlament zur Abstimmung vor.

Ein besonderer Aspekt des DAMA-Protokolls ist sein Bottom-up-Konzept der Wissensbeschaffung. Es geht nämlich weit über das in Universitäten und Forschungsgruppen produzierte „wissenschaftliche“ Wissen hinaus, denn für DAMA sind vor allem die Wissenskulturen fernab der „Academia“ essenziell. Eine Voraussetzung des Protokolls ist die Einbeziehung der oft nicht beachteten lokalen Expert*innen: Betriebe wie Fischerei, Landwirtschaft, Jagd und Forstwirtschaft können auf langjährige und profunde Expertise zurückgreifen, wenn es darum geht, Änderungen in Ökosystemen wahrzunehmen.

Etwa merkt es eine Bergbäuerin als eine der Ersten, wenn bestimmte Insektenarten plötzlich einhundert Höhenmeter höher vorkommen als noch vor zwanzig Jahren. Genau das sind Habitatsverschiebungen, die potenziell zu Wirtswechseln führen könnten und daher besonders relevant sind, wenn man zukünftige Pandemien vermeiden will. Entscheidend ist, lokale Expertise mit Analyse- und Vorhersagemethoden innerhalb der „Academia“ zu verbinden. DAMA beruht auf Citizen Science, einem Ideal von wissenschaftlicher Partizipation, in dem Erkenntnisgewinn nur durch das Einbinden von Nichtakademiker*innen voranschreiten kann. Citizen Science macht nicht nur lokale Wissenspraxen zu legitimen und sogar essenziellen Bestandteilen von Wissensgewinnung und politischem Handeln, auch wird Wissenschaft nachvollziehbarer für jene, die nicht mit Wissenschaftskreisen vertraut sind. Der Prozess zwischen einer lokalen Beobachtung bis hin zum politischen Handeln aufgrund dieser Beobachtung wird gestaltbarer und somit greifbarer.

Ohne tiefgreifende Präventionsstrategien kommt die nächste Pandemie bestimmt. Und Prävention, also jene Strategien, die verhindern, dass eine Pandemie überhaupt ausbricht, ist summa summarum um einiges günstiger als Vermeidungsstrategien, also Strategien wie Lockdowns und Impfpläne, die die Verbreitung eines Krankheitserregers einschränken sollen. Das DAMAProtokoll bietet nicht nur eine innovative Strategie, potenzielle Pathogene zu identifizieren, bevor sie gefährlich werden, sondern hilft auch eine oft vergessene Kontinuität zwischen diversen Formen von „Laienexpertise“, wissenschaftlicher Erkenntnis und politischem Handeln zu vermitteln.

Citizen Science als entscheidender Faktor

Aus der derzeitigen Impfskepsis und der daraus resultierenden gesellschaftlichen Spaltung ergibt sich eine weitere Perspektive für Citizen Science. Die Corona-Impfung ist nicht das erste techno-wissenschaftliche Produkt, das zu Dissens führt. Der Angelpunkt derartiger Debatten ist Glaubwürdigkeit: Welche Interessensvertreter*innen sind in welchem Kontext glaubwürdig? In derartigen Situationen reicht der Nimbus der Wissenschaftlichkeit nicht mehr. Gründe von Impfskepsis sind vielfältig und reichen von allumfassenden Verschwörungstheorien und berechtigten Bedenken gegen Big Pharma zu punktuellen traumatisierenden, oft klassenbezogenen, sexistischen oder rassistischen Erfahrungen mit der Medizin. Daher gibt es auch keine Standardlösung für das Vertrauens- bzw. Glaubwürdigkeitsproblem.

Citizen Science sitzt an Hebeln der Aushandlung von Glaubwürdigkeit. Zum einen macht es klar, dass wissenschaftliche Erkenntnis keine Einwegstraße ist: Wissen ist von den und für die Menschen. Zum anderen „glokalisiert“ Citizen Science Wissensgewinn. Wissen wird im Labor und am Bergbauernhof erzeugt. Der eine Ort der Wissensproduktion validiert den anderen. Wo „science in action“ sichtbar gemacht werden kann, kann auch Glaubwürdigkeit neu ausgehandelt werden.

: GEDICHT KASTANIEN

Julian Schutting,

1937 in Amstetten geboren, Ausbildung zum Fotografen, Studium der Germanistik und Geschichte, freier Schriftsteller. Seit 1973 ca. 60 Buchveröffentlichungen. „Kastanien“ stammt aus dem im Otto Müller Verlag 2021 erschienenen Gedichtband „Winterreise“.

Der kleine Kastanienbaum, auf den von deinen Fenstern wie von dem meinen früh aufgewacht am schönsten zu schauen war, erscheint im Morgenlicht über Nacht stattlich herangewachsen – also hat mein Blick ihn gemieden, seit deine Fenster sich anderswo befinden. hat weiß Gott wie oft unbemerkt weiß geblüht, strotzt, von Miniermotten unberührt geblieben, voller junger Kastanien, von denen dir bald einmal eine mitgebracht und als ein leichtgewichtiges Rätsel in die Hand gelegt gehört.

AUS: KASTANIEN

: IMPRESSUM

Medieninhaber: Falter Verlagsgesellschaft m. b. H., Marc-Aurel-Straße 9, 1010 Wien, T: 0043 1 536 60-0, E: service@falter.at, www.falter.at; Redaktion: Christian Zillner; Fotoredaktion: Karin Wasner; Gestaltung und Produktion: Andreas Rosenthal, Reini Hackl, Raphael Moser; Korrektur: Ewald Schreiber; Druck: Passauer Neue Presse Druck GmbH, 94036 Passau; DVR: 047 69 86. Alle Rechte, auch die der Übernahme von Beiträgen nach § 44 Abs. 1 und 2 Urheberrechtsgesetz, vorbehalten. Die Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz ist unter www.falter.at/offenlegung/falterverlag ständig abrufbar. HEUREKA ist eine entgeltliche Einschaltung in Form einer Medienkooperation mit

ERICH KLEIN

: WAS AM ENDE BLEIBT

Ohne Sense

Frühe Schreibversuche aus den 1950er-Jahren wolle er nicht mehr publiziert wissen, meinte der Autor und Architekturhistoriker Friedrich Achleitner (1930–2019) einmal. Amüsiert erinnerte er sich an die Reaktion des Redakteurs, dem er seine Texte vorgelegt hatte. „Was Sie mir da zeigen“, beteuerte der Mann, „ist entweder noch keine Dichtung oder es ist keine Dichtung mehr.“

Im Wien der Nachkriegszeit fand Achleitner rasch seinen Weg in die Literatur: mittels literarischer „Montagen“ und „Konstellationen“ und vor allem durch eine neue Sprache, die eigentlich eine ganz alte war, Dialekt: „oa moe / oa moe richdög / oa moe richdög schaissn // auf an boisdaddn brödl / auf an boisdaddn.“

Er war Teil der „Wiener Gruppe“. Sie löste sich ebenso schnell wieder auf, wie sie zusammengefunden hatte, der Architekt wechselte zu Architekturkritik und -geschichte, 1973 erschien „quadratroman“, da war die Jahrzehnte später abgeschlossene Arbeit an der Geschichte der „Österreichischen Architektur im 20. Jahrhundert“ schon in Angriff genommen. Von der literarischen Qualität, die sein vierbändiges Opus magnum, auch besitzt, wollte der Autor wenig wissen.

Explizit zur Literatur kehrte Achleitner mit über siebzig und Kurzprosa zurück. Die fünf Bände von „einschlafgeschichten“ (2003) bis „wortgesindel“ (2015) gehören zum Besten, was während der letzten Jahrzehnte in Österreich geschrieben wurde. Wortwitz aus dem Geist von Lichtenberg und Nestroy. Achleitners Texte, die sich immer an Norm und Regeln gehalten hatten, begannen nun im Dschungel der Sprache zu wildern. Besonders trifft das auf die „innviaddla liddanai“ und die späten Kurzgedichte mit dem Titel „ohne sense“ zu. Der Untertitel letzterer („mach keine sprüche“) wird geflissentlich missachtet, wenn es da heißt: „träume nicht / von niedren zwecken / du endest sonst / beim eierpecken“. Die Texte bewegen sich, spektakulär ob ihrer unaufgeregten Abgründigkeit, am Rand zum Verschwinden: „gib acht / es ist bald neun“. Und es geht noch kürzer: „eimer für alle“. Form und Inhalt werden in sich verdreht: „fröhlichkeit ist nur ein schutz / gegen schlanz und schlonz und schlutz“. Fast war es, als träfe der ratlose Befund vom Anfang jetzt tatsächlich zu. Darauf Achleitner: „tut mir leid / das ist mir z’gscheit“.