25 minute read

La danza tradicional del Parachico: su transitar en los espacios tempo-espaciales./ I Rita del Carmen Cifuentes González

La danza tradicional del Parachico: su transitar en los espacios tempo-espaciales / I

Rita del Carmen Cifuentes González

Advertisement

La danza de Parachicos de la cabecera municipal de Chiapa de Corzo, Chiapas, denominada desde el 2010 patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO 1 , sigue siendo transmitida a partir de la tradición oral de la Leyenda de María de Angulo y vinculada con el Santo Patrón de la misma ciudad: San Sebastián.

Es una danza que comienza el 15 de enero y culmina el 23 de enero y se relaciona con eventos rituales, populares y comerciales. Dentro de esta fase ritual se encuentra el lugar denominado Cumbujuyú, ubicado en el ejido de Narciso Mendoza; es en este lugar, donde se desarrollaron según la leyenda las curaciones que

1 (UNESCO, 2019)

el brujo de Nambiyiguá 2 , hizo con las aguas termales del Cumbujuyú al niño que trajo a curar la Sra. Angulo 3 .

En este sentido, Cumbujuyú se relaciona directamente con un camino direccionado de las aguas termales que también pasan por los baños del Carmen ubicado en Venustiano Carranza y otra series de vertientes y afluentes del río Grijalva (Diario Oficial de la Federación, 1989) (Vos, 1992, págs. 71,128) formando una ruta de peregrinaciones que establecían

2 Cerro sagrado ubicado en el municipio de Villaflores, que ahora es reserva y que, recientemente ha sufrido pérdida de fauna y flora por la época de sequía, falta de cuidado por prácticas comunitarias con respecto a los procesos de siembra, falta de prevención mediante la educación sobre el cuidado del ambiente y formas de aprovechamiento agropecuario. 3 Ver en: Penagos, Mario Aguilar, 1992, pág. 426.- Nanyhela, Narianyhela, Marianguela o María de Angulo.

lazos comerciales (López, 2016, págs. 70-75) y tributarios en amplios territorios mesoamericanos y que en su mayoría se realizaban al margen de las afluentes por facilitar la carga o usando el mecapal 4 en tramos de difícil acceso o por falta de otro medio de transportación; así como su vinculación directamente con las Ceibas (Cruells & Esquinca, 2002), cuevas (Kolpakova, y otros, 2018) y ojos de agua donde se hacían las ceremonias prehispánicas relacionadas con los ciclos de nacimiento y muerte, ya que en ellas se han encontrado restos de cerámica 5 . En el documento del Dr. Manuel Alberto Morales Damián, 2016: 275. Muestra la relación existente entre la Ceiba y la fertilidad, donde Francisco Nuñez de la Vega señala: “Tienen por muy assentado, que en las raíces de aquella seiba son por donde viene su linaje”.

Los eventos populares están relacionados con la posesión de tener en casa una imagen y celebrarla, junto con el sincretismo religioso adoptado por la población de las imágenes celebradas: en los días Señor de Es

4 Marcador con el grabado del personaje con mecapal y carga sostenida, encontrada en el sitio denominado Cumbujuyú del ejido Narcizo Mendoza. Se encuentra en el Museo Regional de Chiapas. 5 Ver en: Cáceres, Carlos Alberto Navarrete, La religión de los Antiguos Chiapanecas. 1974, págs. 20,21

quipulas (15 de enero), San Antonio Abad (17 de enero) y San Sebastián (20 de enero) 6 , así también el día 04 de enero hay un traslado de la imagen del Niño de Atocha a casa de la familia Coutiño Coello, donde los Parachicos que asistían a la escuela de Danza del Parachico “Úrsulo Hernández Pola” salían a acompañar al igual que la población 7 , para 2018 se integra formalmente este suceso al ámbito de la fiesta tradicional, de acuerdo con la entrevista realizada al Patrón de los Parachicos ese mismo año 8 . (Vargas, 2008)

Las demás fechas tienen asignadas partes formales correspondientes a los novenarios de las imágenes antes mencionadas, así como a procesos instaurados por el municipio o debido a la necesidad de un suceso dentro de la danza, como por ejemplo el fallecimiento del patrón don Úrsulo Hernández Pola el día 17 de enero de 1947 y que produce desde el 18 de enero

6 Ver en Tesis: Fernández, Nereo Nigenda. Parachicos Tradición ¡Viva!. México, 2005. 7 Ver en Tesis: González, Rita Cifuentes. “La fiesta de enero y la danza de parachicos, Chiapa de Corzo, Chiapas”, México., 1998,pag. 42 8 Entrevista realizada al patrón de la Danza de los Parachicos Guadalupe Rubisel Gómez Nigenda. Licenciatura en danza, CeUnach/ UNACH, alumnos de tercer semestre, abril 2018.

de 1948 la ampliación de la ruta 9 hacia el panteón conmemorando a los patrones fallecidos; el día 23 de enero es la culminación del ciclo de la fiesta donde se cierra el proceso danzario ritual y festivo, así como hay un nuevo ciclo que comienza y lo señalan dos momentos tanto tradicionales como populares, el primero consiste en el hecho de hincarse, interpretar el son musical correspondiente y generar la ritmica acompañante con el elemento utilitario de la sonaja o chinchín y el otro momento es el popular-social que consiste en trasladar la imagen del santo patrón del pueblo San Sebastián a otro de los espacios que han sido previamente reservados dentro de la organización social que lleva un control de las imágenes, como parte del nuevo ciclo. Se encuentran también los anuncios de la Fiesta Tradicional, como el realizado el día 08 de enero, cuando se realiza la danza de las Chuntás 10 , complemento de la danza del Parachico, es esta fecha

9 Ver en Tesis: Fernández, Nereo Nigenda. Parachicos Tradición ¡Viva!. México, 2005, págs. 60-65. 10 Ver en Tesis: González, Rita Cifuentes “La fiesta de enero y la danza de parachicos, Chiapa de Corzo, Chiapas”, México., 1998,pag. 42 y 43.

en la que comienza la novena para las imágenes de San Antonio Abad: “El Viejito”, “El Nuevo” y “El Consagrado”.

Las autoridades comunitarias a partir de 1906 incluyeron muchas celebraciones a la fiesta tradicional como el día 19 de enero, que es el anuncio del día 20 o “el día de la comida grande” o del Santo Patrón San Sebastián; otros eventos incorporados a la fiesta tradicional, han sido: el Combate Naval 11 , generando una alegoría a lo observado y recopilado por Tomas Gage en 1622 del cuál se desprende el festejo del día 21 de enero, así también se encuentra el 22 de enero cuando el municipio propicia se cuente la historia oral de la danza mediante un desfile de carros alegóricos. Apartados técnicos y metodológico. Formas coreográficas dentro de los lugares de visita: casas, ermitas, Iglesia. Las formas coreológicas y rituales (Armenta, 2015, págs. 10-14) que se desarrollan dentro de las casas, ermitas, Iglesias que se visitan durante los días del recorrido, varían en duración, así como en la forma natural del espacio donde se desarrolla 11 Consultar: González, Rita Cifuentes a Dr. Alberto Vargas Domínguez. (2019) Enrique Santibáñez en 1906, instaura el combate naval como parte de la Fiesta de Chiapa de Corzo.

28 la danza; en la parte social-ritual el maestro Nereo Nigenda Fernández observó la siguiente estructura ceremonial que tenía una duración de aproximadamente diez minutos en los años 1940 a 1977 y que a partir de 1980 ha disminuido incluso a tres minutos en el año de 2005. (Fernández, 2005, pág. 43):

En cada casa particular, ermita o templo católico, hay un altar que visitan los parachicos durante los seis días de celebración religiosa. A continuación presento el proceso de cómo se lleva a cabo la ceremonia: 1.- El patrón da instrucciones a los parachicos 2.- En la casa del patrón, la ceremonia inicia a las 10:30 am aproximadamente con 6 ó 10 parachicos, al son del chicoteplante, los parachicos suenan sus chinchines. 3.- Al terminar el son del chicoteplante 4.- El pitero cambia el son utilizando el carrizo grueso (da un sonido grave) sin alterar el ritmo del tambor 5.- Termina el son 6.- Comienza de nuevo el son del chicoteplante 7.- Termina el son 8.- Inicia nuevamente el son con el carrizo grueso 9.- Durante este tiempo (del no. 2 al 8) el patrón canta o reza el alabado, los parachicos contestan el alabado en coro. 10. El patrón termina el rezo y los parachicos dejan de contestar, los músicos dejan de tocar. 11. El patrón toca su guitarra. Los parachicos no deben sonar su chin chín -cómo lo hacen ahora- en vez de brincar, deben zapatear acorde al son de la guitarra, aquí los parachicos dicen vivas. 12. El patrón termina de tocar su guitarra, se interrumpe todo lo anterior. 13. Se inicia la música de tambor y pito al son de María de Angulo o de las Chuntaes. Aquí los parachicos suenan sus chinchines. 14. El pitero cambia el son, aquí toca el zapateado del parachico. Los parachicos no suenan su chin chín, zapatean. 15. Nuevamente el pitero cambia, toca el son de María de Angulo o las Chuntaes, los parachicos suenan sus chin chín. 16. El pitero cambia el son, toca el chicoteplante. Finalmente termina la ceremonia (los parachicos salen de la casa del patrón o de la casa donde les toque bailar) e inician su recorrido por las calles de la ciudad. 17. Los parachicos llegan y entran en una casa o ermita bailando al son del chicoteplante; hacen nuevamente la ceremonia, es decir, realizan la misma operación.

Puedo describir que, al entrar

en alguno de estos espacios, normalmente se encuentran las áreas de uso común como la sala o el comedor, incluso la antesala donde se encuentras sillas o sillones, así también se encuentra el altar, con las imágenes veneradas en esa casa. En las ermitas o Iglesias, si hay el acceso 12 , se encuentran las bancas destinadas para los allegados a las mismas. Sin embargo, cuando es la fiesta tradicional, en los días de recorrido, el espacio se transforma quedando sin sillas, sillones o bancas, dejando el espacio libre para que los danzantes vayan entrando en grupo, un poco ordenadamente y a su vez abriéndole paso al Patrón de la Danza para que se encuentre con los anfitriones y se conduzcan todos al

altar, donde se sigue el protocolo del ritual en espacios cerrados.

Los parachicos no dejan de bailar, incluso si el carrizo deja de sonar, porque siguen la rítmica del tambor; ellos llegan con la pisada de camino o del son de calle llamado Son del Parachico y, después de los rituales propios del patrón, donde se baja la máscara y comienzan los alabados cantados con la guitarra, los parachicos continúan bailando y se culmina con los zapateados: Nacachumbí, El jabalí, El torito, para de allí retirarse al marcaje de la rítmica de zapateado al son de salida o de María de Angulo. Saliendo del espacio sagrado visitado, entonces se recupera el espacio social y también sagrado, delimitado por los parachicos laterales, así como las Luxchitas y la población que cordona con su andar la misma formación danzaria 13 .

12 A partir del sismo del 7 de septiembre de 2017 registrado en el Reporte Especial del Sismo de Tehuantepec (2017-09-07 23:49 MW 8.2), muchos de los sitios religiosos de la Ciudad de Chiapa de Corzo, Chiapas, resultaron dañados severamente, por lo que los recorridos fueron cambiados, así como en algunos sitios se prohibió entrar nuevamente a danzar.

Descripción y registro, escritura o notación de pisadas básicas de so

13 Ver en: Secretaría de Gobernación, Diario Oficial de la Federación 1969, pág. 9

nes y zapateados.

La danza se divide en ejecución de sones y zapateados. Los sones de camino se ejecutan principalmente en los espacios abiertos durante el recorrido como el Bayaxando o Parachico, Cofradía de Puerco con Arroz, así también cuando se accede a una casa, ermita o a la Iglesia o en la salida de la misma con el Son de María de Angulo, para continuar el recorrido de ese día; el compás es de 2/4 14 de los sones y 6/8 de los zapateados se realizan en los espacios cerrados como las casas, ermitas o Iglesias. Los recorridos parten de la casa del patrón, el recorrido que es delimitado por

14 Ver en Tesis: Cifuentes González, Rita.Tesis: La fiesta de enero y la danza de parachicos. México, 1998; pags. 82 y 83.

las imágenes a visitar y el regreso a dejar al patrón. Por lo tanto, cada día es diferente.

Los pies señalan el tiempo rítmico; el muelleo, la colocación, la fuerza y la respiración generará el impulso de movimiento dentro del fraseo, así como el mismo colectivo le delimitará su espacio de acción, por lo que el avance y el cambio de frentes se verán afectados en el recorrido, así también como la colocación de los parachicos danzantes en la estructura general del grupo, que dependerá de las distintas condicionantes propias y sociales como: su condición física, si se encuentran en grupo o pandilla, si están acompañados por Luxchita o familiar, si van cuidando hijos, sobrinos, si se encuentran probándose en el grupo principal.

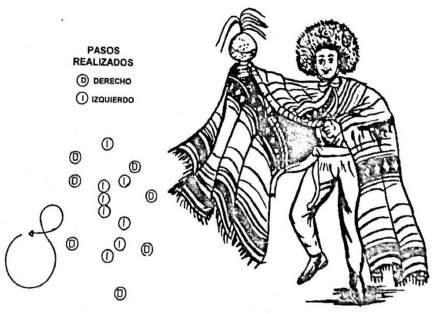

La gesticulación corporal, se acentúa en lo remarcado del movimiento que pareciera semi circular de los antebrazos, insinuando “ven, ven” 15 y en la acentuación

15 El movimiento del brazo que que denomino “ven, ven” es en vista semicircular, sin embargo es un movimiento de alargamiento y acortamiento en forma de palanca que parte del impulso del muelleo corporal que se une a éste en la intencionalidad. El brazo que lleva la sonaja denominada chin chín, lo acentúa y el otro apenas se percibe. Mtra. Itzel del Valle Castañeda, entrevista realizada en mayo,2019.

Son de Camino o Son del Parachico, Son de María de Angulo (Parachicos cuidadores).

del compás por el chin chín, junto con la pisada en el pie derecho.

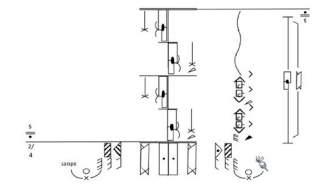

La siguiente Ilustración 10 fue realizada en el trabajo de Tesis para obtener el grado de Ejecutante Profesional de Danza Folklórica de la Escuela Nacional de Danza Folklórica del Sistema para la Enseñanza Profesional de la Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes, cómo el primer registro de la pisada del Son de Camino de la Danza de Parachicos en 1997. Sin embargo, esta notación no está completa, porque faltan signos correspondientes a los gestos de flexión y de impulso del movimiento, así como la gesticulación de los brazos y las trayectorias; así también cabe mencionar que para ese entonces la formación en noIlustración 6 Pisada tradicional, correspondiente a los sones de camino. Zona Cuidadores del patrón. Registrada en colaboración con la Maestra Itzel del Valle Castañeda, Ciudad de México, 2019.

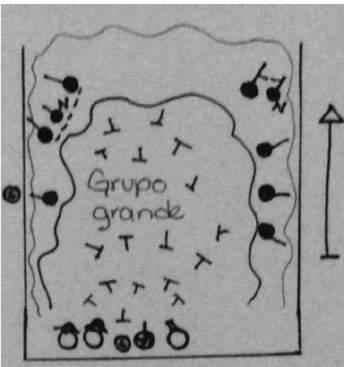

tación coreográfica (en notación estructural y notación de motivos) se encontraba en ciernes en México. Lo más importante para el Son de Camino (ya sea el Son del Parachico o el Son de Cofradía de Puerco con Arroz) la trayectoria es recta en dirección que marque el recorrido del día y alguna variación que designe en el momento el Patrón de la danza; sin embargo, es importante mencionar que individualmente los Parachicos cambian de frente conforme avanzan (retomando lo escrito anteriormente así como lo generado en las ilustraciones de las pisadas tradicionales del son de camino) y de la colocación de los mismos en la estructura general del grupo, ejemplificando que los que van hasta la punta del recorrido, a quienes denomino punteros, se encuentran con el frente hacia adelante la mayoría del tiempo, los que se encuentran a los costados, a los cuales nombro laterales, generalmente su frente espacial está dirigido a los extremos de afuera y los que se encuentran hacia dentro del grupo van en torno al patrón la mayoría del tiempo; los únicos que no cambian de frente son los que denomino parachicos cuidadores y al mismo patrón que no cambian su frente, en el recorrido y que solamente al entrar al espacio, por el

hecho mismo, se altera el frente. Aún así cada Parachico es un agente único (Citro, 2004) que se desenvuelve particularmente (Mora, 2010) (González & Gutiérrez, 2011) en torno a su pandilla, al grupo general y conforme al entorno social y sacro que lo hace ser. Las siguientes ilustraciones muestran estos códigos de la formación generalizada y focalizada de las ubicaciones dentro de la danza en el recorrido.

nían con respecto a la utilería del chin chín y sarape o chamarro, de acuerdo al son danzado. 16

Ilustración13 Parachicos laterales, ubicados en las delimitaciones del grupo delantero y a los lados del grupo grande y delanteros esquinados. Realizada por Rita Cifuentes en 2019.

Ilustración 12 Parachicos punteros, se encuentran delante durante el avance de toda la danza y son los primeros que abren paso para acceder a los espacios cerrados, haciendo que el patrón llegue al altar indicaco. Realizada por Rita Cifuentes en 2019.

Así también las figuras dibujadas en la Tesis del maestro Nereo Nigenda Fernández, publicada en 2005, muestra las trayectorias espaciales y las posiciones corporales que se mante

16 Las figuras 1-3 que se presentan en este trabajo nos sirven para mostrar su forma de registro o escritura, de la parte danzada, en el estudio realizado por el sociólogo Nigenda en 1989 en su trabajo de Tesis que publicó en 2005. En el sentido estricto de este artículo solamente se presenta porque sirve como parte del trabajo que se ha realizado en específico de la danza desde 1989, así también se omite el estudio comparativo de las anotaciones generales de pisadas, porque de acuerdo a la lectura se torna distinta al acontecer cotidiano de los danzantes. En cuanto a las trayectorias no es así, ni en la postura corporal, ya que se observa (Figura 2) se conserva la trayectoria hasta la fecha y, los tipos de agarre de la utilería y vestimenta (Figuras 1-3) siguen siendo actuales, sin embargo con respecto al nombre de los sones danzados existe una contraposición entre las entrevistas realizadas a los músicos: Guadalupe Rubisel Gómez Nigenda, César Augusto Cruz Santiago y a

Ilustración 14 Parachicos del grupo central, ubicados en el grupo grande o principal, que a su vez puede estar dividido en dos secciones: la más cercana al patrón y la más lejana hacia los punteros, estas secciones son los grupos de prueba para los que se van incorporando o teniendo más experiencia. Realizada por Rita Cifuentes en 2019.

Desde el 2018 (ya registrado en la ilustración comparativa siguiente), cabe mencionar que por el aglomeramiento y ya, la intromisión de puestos móviles con venta de todo tipo, que incluso se intercalan durante el recorrido (denotado más después de la hora de la comida) de la danza, así como el exceso de venta que se acumula alrededor del mismo, partiendo de las mismas

casas o incluso rentando el espacio de las mismas para venta de bebidas alcohólicas y de comida, adornos y artesanías.

Las pisadas de muchos parachicos que sobre todo se encuentran en las zonas más visibles al exterior de la danza (laterales, punteros o los que van alternando en el grupo principal y las anteriores mencionadas) han ido deformando las mismas (González & Gutiérrez, 2011), llegando a ser: cambios de peso solamente o incluso la caminata corta, cambiando también en muchos casos la postura amplia de los brazos a una más cerrada, para evitar golpear o afectar la parte externa que observa la danza o ser afectados; así también, los parachicos que se encuentran concentrados hacia el patrón, el grupo principal la postura es lo que más afecta, y

lo escrito en la Tesis del maestro Nereo Nigenda Fernández. Por lo qué, para este último punto citaré el apartado correspondiente al trabajo de tesis de maestría: (Balijon, 2019)

Figura 1.- El Parachico al son del Chicoteplante. Por Mtro. Nereo Nigenda Fernández. 1989.

Figura 2.- Zapateado, Danza al Son de la Guitarra. Por Mtro. Nereo Nigenda Fernández. 1989

eso conlleva incluso al golpe de uno con otro, a la pérdida de equilibro e incluso a dejar de bailar y solo dejarse llevar por el grupo, con lo cual se estaría cambiando o alterando el sentido de la danza 17 , volviéndola peregrinación 18 en el primer caso y, en el segundo, de intención no sanatoria, sino de incomodidad.

Peregrinar es salir de la actividad doméstica para entrar en el proceso ritual y viceversa. Desfile y procesión pueden ser avances en grupo de forma ritual o en actividades sociales y/o políticas, usualmente no salen del ámbito geográfico demarcado de actividad cotidiana haciendo desta

car en el avance algún momento o cosa con significado dentro de esa comunidad. Las procesiones pueden caber dentro de las peregrinaciones o estar combinadas (Palka, 2014).

Un ejemplo en la Danza de Parachicos es que en los días 15, 17 y 20 de cada enero s epresente: El pase de banderas; que corresponde a mostrar dentro de la organización festiva la participación de las madrinas del santo, así como el rango al adquirir este cargo; se conjugan en este momento la parte ritual y la parte religiosa donde a su vez se combinan la danza, la procesión y la peregrinación que acompaña a la danza y/o al santo del día.

En este sentido, hay una diferenciación consciente (visual y sensorial individual) de las pisadas

34 17 Al cambiar la postura abierta que corresponde a un ambiente de percepción amplia de sanidad por una cerrada se contradice por una cerrada de introspección, incomodidad, estabilidad. 18 (Evans, 2015) Figura 3.- Parachico al son de María de Angulo o de las Chuntaes. Por Mtro. Nereo Nigenda Fernández.

dancísticas, que se pueden perder por la permisividad para acceder y participar como Parachico dentro del recorrido de la danza, así como al aglomeramiento señalado en la Ilustración 16.

Cabe aclarar que en el grupo mayor o central, esta intencionalidad no es algo que se encuentre asimilado conscientemente en cada parachico, sino en la acción consecuente del movimiento conjunto dentro de la danza (se sobreprotege la máscara, se generan más golpes por la no percepción de la proxemia, se pierde el equilibrio o se abandona la danza en un tramo más corto) 19 Con respecto al zapateado en los sones 20 se generan en el com19 Pláticas en diversas ocasiones con parachicos de Chiapa de Corzo 2018. -Conversación al presentar mi Proyecto a Giselle Escobar Vidal, Jesús Ignacio Suárez, César Cruz Santiago, de Chiapa de Corzo. Abril 8,2019. 20 Sones es un nombre general que se les da a los sones de camino y zapateados en lugares específicos, donde se percute y hay sonido de Ilustración 16 Traslado de Banderas, durante el recorrido de la Danza.

pás de 6/8, de acuerdo al registro musical del maestro Francisco Javier Salcedo Fuentes que hizo en el apartado de Agrupación y Género musical en mi Tesis “La fiesta de enero y la danza de los Parachicos” presentada en 1998 21 . Al incorporar en agosto de este año el trabajo que está realizando el Mtro. Klaas Balijon de la música de la danza, el parámetro de medición del compás registrado en las pisadas dancísticas puede variar; sin embargo, para esta primera etapa se ha continuado en el mismo compás que se había registrado en 1998 para facilidad del mismo.

“…Con los elementos de la flauta de carrizo cambian los ritmos del tambor de binario a ternario”. (Klaas Balijon,2019).

Las pisadas tradicionales tanto del son de camino como de los zapateados, quedarían denominadas así: Antigua, transmitida por los parachicos antiguos como don Tomás de Jesús Cruz Escobar, don Asunción Gómez Nigenda, don Jorge Aguilar de León, don Lorenzo Hernández Gómez, don Jesús Aguilar Pérez, entre otros, y escritas en 1998; las de

la pisadas. 21(González Rita del C. Cifuentes, 1998).

nominadas Variantes 22 a partir de las observadas en 2008 y las variaciones o nuevas pisadas a partir de la declaratoria, éstas dos últimas escritas a inicios del 2019. Los zapateados.

Los zapateados se realizan en los espacios cerrados como son dentro de las casas, ermitas y la Iglesia, Existen dos tipos de zapateados, ambos con variantes y variación:

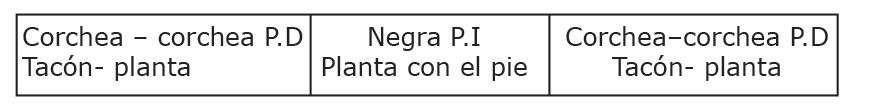

El primero llamado Nacachumbí, cuyo sonido es profundo, es pausado y se acentúa principalmente la planta, con un sonido primario del tacón; en ninguno de ellos se usa el chin chín, éste se deja colgando del listón que sostiene el brazo en uso. Tampoco hay una especificidad del lado para usar el mismo; sin embargo, la mayoría lo usa con la mano derecha. Su rítmica es: ta-tá- ^caa taá que correspondería a corchea-corchea, negra, negra. Correspondiendo al uso alternado de los pies de forma acentuada: de peso para el siguiente zapateado con el otro pie. El movimiento coréutico es lateral o semi diagonal, permite un avance, la postura es holgada y amplia, la postura de las piernas es segunda posición. Se continúa realizando por los mismos parachicos antiguos y sus discípulos. Como se ve en las siguientes ilustraciones.

Este zapateado tiene dos variantes que se han ido generando a partir del aglomeramiento causado por el exceso de participantes que se permiten salir vestidos de Parachicos causado por la Declaratoria como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad, así como a los estilos que los carriceros o piteros proponen variantes en la armonía.

Primera variante 23 La rítmica correspondente sería: taa-^ta taá

El muelleo es más pronunciado en el segundo tiempo de la pisada, permitiendo la tercera pisada con su acentuación final en el cambio En esta primera variante zapateada, la primera y segunda parte se unen a través de una sesquiáltera. Por lo que la primera negra lleva un asentamiento intenso y el

22 Una variante de una pisada es, a partir del primer registro, la mutación, transformación, giro, evolución de la misma.

23 Observada y planteada para su escritura, registro o notación en el planteamiento para la Beca Foesca 2008, como variante de la danza.

acento al comienzo de la segunda pisada es un contratiempo, para aterrizar en el acento 3 con el cambio de peso respectivo para dar continuidad a la pisada con el otro pie. Esta pisada es muy fácilmente de aprender y de llevar durante el recorrido porque permite ir mas descansado en el trayecto. Ahora se aplica su enseñanza en los talleres realizados en la Casa Museo del Patrón de los Parachicos 24 .

Segunda variación o pisada nueva por los nuevos estilos armónicos. Rítmica correspondiente: ta-tá -^caa ta-tá.

Aquí, a diferencia de la pisada antigua del Nacachumbí, la acentuación es más débil, la postura y el espacio coreútico es más estrecho para hacer el zapateado.

El segundo zapateado también es antiguo, ambos zapateados los aprendí del parachico antiguo don Tomás de Jesús Cruz Santiago, y cabe mencionar que eran reconocidos los parachicos que se sabían ambos zapateados a través

24 Plática que sostuve en la Casa del Patrón con su Consejo el día 21 de junio de 2019.

de un concurso realizado los días 20 de la fiesta 25 , concurso que ya no se realizó a partir de 1999. Con respecto al segundo zapateado que le denomino Pirinola, se comienza partiendo del desplazamiento leve de cadera para apoyar el tacón y el metatarso, le continúa un paso seguido con apoyo de metatarso del pie contrario y un remate de tacón junto con el pie que inició, alternando los pies, nunca se apoya completamente la planta del pie; la rítmica que se genera es taa-ti -^kaa-a-tí (1,2’ ^3-4, 5,6’) que incluye cadera-tacón-metatarso, paso seguido con apoyo en tacón- punta y remate en metatarso 26 . Este zapateado permite un desplazamiento circular muy amplio que propicia que el sarape se extienda y genere en el espacio la forma de vuelta de pirinola, por lo que el grupo se desplaza conjuntamente en círculos que se entrelazan; es muy cansado por lo que su variante (conforme avanza el recorrido del día) permite

25 Considero que el formato denominado “Concurso” no era el adecuado, sin embargo ante la vorágine de cambios suscitados por el aglomeramiento y permisividad para salir de parachico, era una forma de conservar las pisadas tradicionales y conocer de cierta forma “qué era ser un buen parachico”. Ver en Tesis: Cifuentes González, Rita.Tesis: La fiesta de enero y la danza de parachicos, México, 1998; pags. 46 y 53. 26 Análisis propio del zapateado durante la práxis de la danza, con la rítmica armónica y melódica de los zapateados.

el movimiento circular desde la cadera, pero el apoyo del pie es un poco más llegando a tocar la planta del pie en las segunda y tercera parte que lo componen, generando un pequeño deslizado en las partes mencionadas anteriormente.

Así también este zapateado se desarrolla a partir del tercer Son Zapateado, porque los cambios melódicos son más amplios y permiten a través de las variantes que los mismos músicos carriceros le añaden a su propia interpretación de los sones, que el movimiento se complemente con los requinteos en las pisadas.

Así también una semi-variante es la edad y condición para aguantar dicho zapateado durante todo el recorrido; importante es mencionar que la movilidad general se ha visto truncada con el aglomeramiento dentro de los espacios donde se realiza la parte zapateada, debido a un incremento exponencial en los turistas que desean conocer cada espacio visitado y danzado, así como las personas que se visten y bailan como parachicos sin conocer las dinámicas y códigos de movimientos de la danza. Cada 23 de enero hay peticiones para una nueva oportunidad de bailar, agradecimientos recitados por haberlo hecho, llanto por la fiesta terminada, y todo ello acompaña a

los Parachicos cuando todos se hincan en un son que no se baila propiamente pero sí tiene una postura, rítmica y sonoridad propia. Así también el día 18 es oportuno también hacerlo desde la partida del Patrón don Úrsulo Hernández Pola que falleció un día 17 de enero del año 1947; este son es el llamado Son de la Hincada. La rítmica de la hincada varía en lo que cada Parachico tarda en hacerlo en el espacio saturado, la rodilla izquierda se apoya en el piso y el pie derecho queda de soporte, la gesticulación se realiza con la mano que tiene el Chin chín con la siguiente rítmica: Tu ru rún- tu ru ru ru rún- tun tún/ movimiento alternado arriba, hacia abajo atrás y arriba.

(Continuará en el siguiente número)