18 minute read

Publish your bilingual ad in El Sol Latino! Call us today at (413) 320-3826Puerto

Puerto Rico Tiembla por MANUEL FRAU RAMOS A partir de finales de diciembre de 2019, el suroeste de Puerto Rico ha estado siendo sacudido por una serie de temblores (réplicas), incluyendo seis de magnitud 5 ó mayor. El 7 de enero ocurrió un terremoto de magnitud 6.4 en la costa suroeste a las 4:24 a.m., con epicentro a 11.7 kilómetros (7 mi.) al sur de Yauco, Puerto Rico, e hipocentro a 10.0 kilómetros (6 mi.) bajo el lecho marino. Este terremoto ocasionó el colapso del sistema de energía eléctrica en casi todo Puerto Rico, en adición a la destrucción de viviendas y edificios que dejó en el suroeste de la isla. Dos de las principales plantas generadoras de electricidad de Puerto Rico, Costa Sur y Eco Eléctrica, ambas ubicadas en Guayanilla, zona cerca del epicentro del terremoto, sufrieron daños daños sustanciales que limitan la producción de energía eléctrica. Entre el 25 y el 26 de enero de 2020 La Red Sísmica de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, reportó que entre estas fechas han ocurrido 6 réplicas en la zona sur de la isla, con magnitud que va desde 2.5 hasta 4.3. El apagón se suma a la crisis eléctrica del 2017 tras el paso de los poderosos huracanes Irma y María cuando el colapso del sistema eléctrico dejó en oscuridad a gran parte de la isla por meses, incluso hasta por un año. Este apagón es considerado el más largo en duración en los Estados Unidos. El terremoto afectó significativamente los pueblos de Yauco, Guánica y Guayanilla donde se reportó el colapso de alrededor de 500 casas en cada uno de los municipios, además de la pérdida total de 5 escuelas en esa región. Otras estructuras afectadas lo fueron el Hospital Pavía de Yauco y Iglesia de la Inmaculada Concepción localizada en el pueblo de Guayanilla. En Ponce, la Alcaldia y la zona histórica en el centro de la ciudad sufrieron daños significativos. El zona histórica actualmente está prácticamente clausurada. Se cerró indefinidamente el Complejo Recreativo y Cultural La Guancha en Ponce debido el deterioro que provocó el terremoto en la infraestructura. El Auditorio Juan “Pachín” Vicéns quedó inhabilitado, por lo cual no se ha podido usar como refugio para personas afectadas por el terremoto. Otras estructuras de gran valor histórico que sufrieron daños considerables en Ponce lo fueron: El Museo de la Masacre de Ponce, el museo de la Residencia Armstrong-Poventud y la Casa Vives. Sin embargo, el pueblo de Yauco encabeza la lista en cuanto a residencias afectadas, con un total de cerca de 2,000. El terremoto del 7 de enero de 2020 también fue sentido en sectores de la República Dominicana. La Sociedad Sismológica de Puerto Rico había estado advirtiendo desde 1988 la posibilidad de un sismo de gran catástrofe. El archipiélago de Puerto Rico está ubicado al sur de varias fallas y de la fosa marina conocida como Fosa de Puerto Rico —con una longitud de 1500 kilómetros— y en el límite de dos placas tectónicas (la del Caribe y la de Norte América) que hacen fricción. Para el 13 de enero, el gobierno central estimaba el número de refugiados en toda la isla en alrededor de 9.000, incluyendo los refugiados en campamentos o albergues en sus propios municipios.

El 17 de enero, el secretario de Estado, Elmer Román, manifestó que se calcula que hay cerca de 20 mil personas durmiendo en la calle o en carros que no han regresado a sus hogares por miedo a los continuos sismos que siguen afectando la zona sur. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, los daños pudieran llegar hasta los $838 millones y éstos podrían aumentar una vez se completen las evaluaciones de todos los municipios afectados y se tome en consideración que la actividad sísmica continúa.

Advertisement

Guánica. Foto por Datos Climáticos y Meteorológicos

Guánica. Foto por Datos Climáticos y Meteorológicos

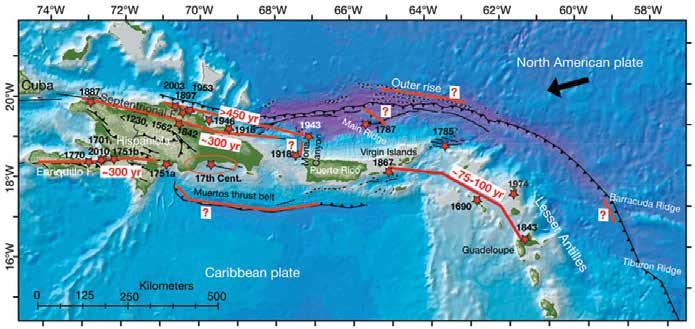

Earthquake forecast for Puerto Rico: Dozens more large aftershocks are likely By RICHARD ASTER This article was originally published in The Conversation | January 14, 2020 Multiple strong and damaging earthquakes in southern Puerto Rico starting around Dec. 28, 2019 have killed at least one person, caused many serious injuries and collapsed numerous buildings, including a multistory school in the town of Guánica that luckily was empty at the time. These quakes are the most damaging to strike Puerto Rico since 1918, and the island has been under a state of emergency since Jan. 6, 2020. This flurry of quakes includes onshore and offshore events near the town of Indios and along Puerto Rico’s southwestern coast. So far it has included 11 foreshocks – smaller earthquakes that preceded the largest event, or mainshock – with magnitudes of 4 and greater. Major quakes occurred on Jan. 6 (magnitude 5.8) and Jan. 7 (magnitude 6.4 mainshock), followed by numerous large aftershocks. Seismologists like me are constantly working to better understand earthquakes, including advancing ways to help vulnerable communities before, during and after damaging events. The physics of earthquakes are astoundingly complex, but our abilities to forecast future earthquakes during a strong sequence of events in real time is improving. Forecasting earthquakes is not a strict prediction – it’s more like a weather forecast, in which scientists estimate the likelihood of future earthquake activity based on quakes that have already occurred, using established statistical laws that govern earthquake behavior. An undersea fault zone Puerto Rico spans a complex boundary between the Caribbean and North American tectonic plates, which are sliding past each other in this region at a relative speed of about 2 centimeters per year. Over geologic time, this motion has created the Muertos Trough, a 15,000-foot depression in the sea floor south of the island. This plate boundary is riddled with interconnected fault structures. The present activity is occurring on and near at least three interrelated large faults. Faults are pre-existing weak zones between stronger rocks. In response to surprisingly small force (stress) changes, they rapidly slip to produce earthquakes. The “hair-trigger” nature of fault slip means that predicting the precise timing, location, and size of individual quakes is extremely challenging, if not impossible. During an earthquake sequence, changing stresses act on nearby fault systems as stress is gradually redistributed within the Earth. This process generates thousands of protracted aftershocks. Many earthquake sequences simply start with the mainshock. But it is not especially rare for scientists to recognize after the fact that foreshocks were occurring before the main event. Improvements in earthquake instrumentation and analysis are helping scientists detect foreshocks more often, although we have not yet figured out how to recognize them in real time. Will one shock lead to another? Researchers have known for over a century that the rate of earthquakes following a mainshock declines in a way that we can characterize statistically. There is also a well-established relationship between the magnitude of earthquakes and their relative number during an earthquake sequence. In most seismically active regions, for a decrease of one magnitude unit – say, from 4.0 to 3.0 – people can expect to experience about 10 times as many 3s compared to 4s in a given time period. Using such statistical relationships allows us to forecast the probability and sizes of future earthquakes while an earthquake sequence is underway. Put another way, if we are experiencing an aftershock sequence, we can project the future rate of earthquakes and what magnitudes we expect those quakes to have. For example, as of Jan. 14, the U.S. Geological Survey forecast estimated a 3% chance of one or more quakes larger than magnitude 6.4 in Puerto Rico over the next seven days. It also noted that the region should expect between 40 and 210 smaller quakes, with magnitude 3 or larger – sizes that are likely to be felt – during that time. With extended statistical modeling of earthquake sequences that include foreshock and aftershock probabilities, seismologists can forecast the likelihood of key earthquake scenarios to inform public safety efforts while earthquakes are occurring. For example, the USGS also estimated as of Jan. 13 that there was an 81% chance that the largest shock had already occurred – namely, the magnitude 6.4 quake on Jan. 7. The agency calculated a 17% chance that a closely sized “doublet” 6.4 earthquake could yet occur. Recognizing in real time when a set of earthquakes is likely to be a foreshock sequence is a challenging and active area of earthquake forecasting research. Progress in the effective forecasting and communication of

ongoing earthquake hazards could mean the difference between life and death for people in the eastern Caribbean and other seismically active areas on an increasingly urbanized planet.

RICHARD ASTER is Professor of Geophysics and Department Head, Colorado State University. He is an Earth scientist with broad interests and publications in geophysics, earthquakes, seismological imaging, glaciology, volcanology, and seismic coupling between the oceans, solid Earth, and atmosphere. He works has involved significant field research in western North America, Italy, and Antarctica. I have served in a number of community and leadership capacities, including as president of the Seismological Society of America (2009- 2011) and, currently, as Department Head of Geosciences in the Warner College of Natural Resources at Colorado State University.

De los remezones del 1867 a los temblores del 2020 por JOEL CINTRÓN ARBASETTI Centro de Periodismo Investigativo Este artículo fue publicado originalmente en periodismoinvestigativo.com | 9 de enero de 2020 Vecinos del restaurante Café Ruben en Santurce se reúnen a ver los noticieros luego del terremoto de 6.4 de magnitud que despertó a los puertorriqueños en la madrugada del martes, 7 de enero de 2020. Foto por Joel Cintrón Arbasetti | Centro de Periodismo Investigativo En el televisor se ve un mapa de Puerto Rico. El área sur de la isla está llena de círculos amarillos, azules y verdes que marcan los temblores de tierra que impactaron la zona en este 7 de enero del 2020. La meteoróloga Ada Monzón hace un informe junto al periodista Julio Rivera Saniel. Un defecto en el audio no permite que se entienda lo que dicen. Las voces se escuchan con eco y distantes entre el bullicio de Café Rubén en la Parada 19 de Santurce. El televisor cuelga sostenido por un tubo que sale por un agujero del plafón del techo. ¿Aguantará un movimiento fuerte de tierra? Si no, caerá sobre la cabeza del hombre que mira el celular sentado en una mesa justo debajo. Este restaurante es uno de los pocos lugares abiertos en Santurce, luego del temblor de 6.4 en la escala Richter que provocó un apagón de madrugada y el desvelo del país que dormía tras la celebración del Día de los Tres Reyes Magos. En la penumbra, poco antes de que saliera el sol, lo primero que se escuchó después del jamaqueo fueron las voces de las vecinas que salieron a la calle en el barrio Hipódromo de Santurce a comentar el temblor. “La puerta del closet se movía, tum tum tum tum”, dijo una. “Ayer se movió de un solo lado; hoy se movió por los dos”, dijo un hombre, que seguramente se refería a su cama, en donde el remezón cogió a la mayoría. Poco después del primer temblor a eso de las cuatro de la mañana, vino otro movimiento, y luego otro. Las voces se iban callando como si rápidamente se acostumbraran al baile telúrico. Enseguida se escuchó el motor del camión de la basura, el ruido de los drones y el ladrido de los perros mientras el sol comenzaba a despuntar. “Los animales lo sienten primero que los humanos”, fue el último comentario que escuché por la ventana desde esa reunión oscura y espontánea entre vecinos que provocó el movimiento de tierra. “Terremoto en Puerto Rico”, se lee en la pantalla del televisor, sobre una imagen de cemento agrietado con una bandera de Puerto Rico, el nuevo fondo del noticiero de Wapa TV, en donde Julio Rivera Saniel conversa ahora con un psicólogo. “Manejo de emociones tras terremoto”, dice el cintillo en la parte baja de la pantalla. El hombre que estaba debajo del televisor en Café Rubén se levantó de la silla, fue a la barra y pidió una

cerveza. Son las 3:47 de la tarde y seguimos sin luz. El hombre, ahora con la Medalla en mano, vuelve a colocarse en la mesa debajo del televisor. Mira el celular, lee un libro y sorbe la cerveza. Una mujer de unos 70 años mira atenta al televisor. Se ven montones de bloques de cemento apiñados a la orilla de una carretera. Es una nueva imagen del desastre, distinta a los familiares postes de luz doblados o en el suelo. Muy diferente a la escena mojada de árboles arrancados y coronas de palmas despeinadas que dejan los huracanes. Es una imagen seca, de grietas y casas en el suelo. La mujer que mira la tele está sola, tiene el pelo blanco como algodón, blusa negra y gafas oscuras. En el cuello, una bufanda de tela fina azul turquesa y un rosario marrón grueso. Tan pronto vino la pausa comercial, su cabeza se desplomó, le quedó colgando del cuello como si se estuviese mirando el ombligo. Las gafas le tapan los ojos, pero supongo que cayó en un sueño profundo que venía aguantando desde esta madrugada. Mientras duerme sostiene el bastón plateado con fuerza. Luego de la pausa comercial, levantó la cabeza, justo a tiempo para ver el reinicio del segmento informativo sobre el nuevo desastre isleño. En realidad, este desastre no es nuevo sino una repetición. No es la primera vez que hay temblores de tierra de forma continua en Puerto Rico. Recuerdo a mi abuela de Barranquitas decir que su abuela le contó que amarraba los calderos cuando cocinaba al fogón para evitar que se derramaran o cayeran al suelo por los continuos temblores de tierra. Mi abuela murió a sus 70 y pico a finales de los años 90. Nació en la década de los ‘20. Su abuela vivió parte del siglo XIX. En su libro Un país del porvenir la historiadora Silvia Álvarez Curbelo apunta que “para Puerto Rico, 1867 fue uno de esos años que la memoria de los trópicos registra como calamitosos. Un huracán, meses de intermitente actividad sísmica y una sequía extraordinaria llenaron de pavura a las gentes… Los fenómenos fueron vistos como ‘tremendos vaticinios solo comparables con los postreros días del apocalipsis’”, escribe Álvarez Curbelo, citando a Vicente Fontán Mera, Inspector General de Instrucción Pública y Oficial de Hacienda que escribió una crónica titulada La memorable noche de San Narciso y los temblores de tierra, publicada en 1868. Álvarez Curbelo señala además, citando a Fontán Mera, que “la fuerza irresistible de los elementos, que habían convertido a las casas y a los templos en frágiles barquillas, confirmaba que Puerto Rico vivía todavía a merced de una temporalidad natural acechada siempre por el azar… los desastres eran más bien un punto de llegada que un punto de partida, un golpe más para un país que experimentaba desde hacía tiempo una crisis fatal… Los eventos más dramáticos -el huracán San Narciso y los temblores de tierra- habían acaecido en un período comprimido de tiempo -los meses de octubre y noviembre de 1867-, pero, como en tantos otros tiempos de la historia de Puerto Rico, no hacían sino poner en relieve una postración de más larga duración. Los desastres se combinaron para acentuar una crisis de largo cocimiento y que convergía desde varias zonas simultáneamente”. Los temblores del 2020 llegan, igual que los del 1867, en medio de tiempos calamitosos. Solo que ahora las calamidades se difunden al instante y se confunden con teorías de conspiraciones tecnológicas. A diferencia de la gente de Chile, Los Ángeles, California y México, quienes tienen

continued on page 6

“un sismógrafo en el alma” a decir del cronista Juan Villoro, la de Puerto Rico, versada en vientos huracanados, es inexperta en movimientos telúricos fuertes. Por lo tanto, somos proclives al mito y vulnerables ante la desinformación. En estos días, un personaje asumió la tarea quijotesca de informar y derribar mitos con conocimiento científico: el geomorfólogo José Molinelli Freytes. En una emisora de radio que sintonicé al azar en un radio de batería, un cansado Molinelli Freytes explica elementos básicos de los temblores: “El temblor son una serie de ondas, esas ondas son diferentes, llegan unas primero, unas segunda, unas tercero y otras cuartas. Es como una carrera de caballos. Todas salen a la misma vez del epicentro, pero hay unas que son más veloces y otras son más lentas”, explica Molinelli, quien dice que una de las ondas “crea un movimiento elíptico que da como un sentido de náusea cuando está ocurriendo”. Mi hermana, que está en Naranjito, me cuenta que mi sobrino de 12 años vomitó a causa del temblor y del miedo. Todos los vecinos se reunieron en la marquesina de la casa de mi papá, cuya parte lateral está sostenida por largas columnas de cemento enterradas en una pendiente. Papi dice que confía más en su casa rural de la Farmers Home Administration que en la mía, un segundo piso de una casa vieja de Santurce. ¿Cuál aguantará más en caso de un terremoto como el de 8.8 grados que devastó a Chile el 27 de febrero del 2010? La gente sigue llegando a Café Rubén para cargar los celulares, una escena que recuerda a la secuela del huracán María. Son las cuatro de la tarde y el comedor del restaurante se siente como una sala de espera. Una expectativa indescifrable enrarece el aire junto al eco del televisor, en donde hablan voces de la oficialidad, pero no se les entiende. A través del ventanal lateral se ve una bandada de palomas que vuelan rápidamente haciendo un círculo entre el estacionamiento y la Avenida Ponce de León. Recuerdo las palabras de la vecina en medio de la oscuridad de esta mañana: “los animales lo sienten primero que los humanos”. Nunca he visto una bandada de palomas tan alborotadas, pienso. O nunca les había prestado atención. JOEL CINTRÓN ARBASETTI comenzó su práctica periodística como fotógrafo y redactor para la revista de cultura urbana Noctámbulo. Luego fundó su blog “Post-Data”, donde cubría la escena de música y arte subterránea mientras hacía su bachillerato en Periodismo en la Universidad del Sagrado Corazón. Siendo estudiante colaboró con el semanario Claridad y con Diálogo, donde trabajó mientras cursaba su maestría en Teoría de la Comunicación en la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Escribió para la publicación El Rehén, ha colaborado con la Revista Cruce y fue parte del equipo de 80grados.net. En 2012 comenzó a trabajar con el Centro de Periodismo Investigativo. Síguelo en @JCArbasetti o escribe a jcintron@periodismoinvestigativo.com

Back by Popular Demand! Romantic Spanish Guitar Concert Holyoke Local Cultural Council ~A LIBRA R Y IN A P A R K ~ Holyoke Public Library

with guitarists Orlando L. Zayas and Eliezer Torres

Wednesday • February 12, 2020 • 6:30 p.m. Holyoke Public Library 250 Chestnut Street, Holyoke, MA 01040 For more information, call the library at (413) 420-8101. All library programs are open to the public free of charge thanks to our generous donors and supporters. This program is supported in part by a grant from the Holyoke Cultural Council. Parking available along Chestnut Street and in lots adjacent to and immediately across the street from the library.

Eliezer Torres, born in New York City, son of Puerto Rican parents. At age 5 they bought him his first guitar and since then, dedicated his life to this instrument. During his teenage years, he performed alongside a quartet of young ladies; his sisters. His dedication to the instrument has helped him develop a unique style which he teaches to others through different mediums. Eliezer’s versatility in the instrument and love for music moves him to interpret different modes of music; jíbaro, jazz, pop, classical, boleros, gospel, not all inclusive, are all part of his repertoire. Eliezer plays for the love of music and not for recognition which speaks of his humble spirit. With the same dedication, he will interpret music for one individual as well as for the crowds. Throughout his professional musical career, he played with a diverse number of musical groups and made many recordings. Musical groups such as Trio Mizpa, Grupo Siembra, Sol Sin Fronteras, just to mention a few, where influenced by Eliezer musical talent. His fellow guitarist call him “Maestro” for his proficiency, unique style, precise fast fingers, and soft touch on his guitar strings. He has influenced many individuals in the field of music in their recordings, in composing as well as in musical arrangements. Unifying Eliezer’s and Orlando’s guitar has resulted in a duet dedicated to interpreting latin romantic Melodies which the public will enjoy.

Orlando Zayas, born in Ponce Puerto Rico, graduated from the University of Puerto Rico in the mid 70s. While still in High School he showed an interest in music and learned to play the guitar. Participated with several musical groups in his native Ponce while attending the University of Puerto Rico in San Juan. After graduating and working with the State government in the Island he moved to Massachusetts, where he still lives. During the time he lived in Massachusetts he was not involved in musical projects, and it was not until retiring from the Massachusetts state government that began to be more active in music again, playing guitar. In 2013 began to teach himself (with help of online videos) the “Cuban Tres”, an instrument that he had always found to be very versatile to play different types of music. A few years later he teamed up with Eliezer Torres,a masterful guitar player with years of experience, and formed a duet. Their musical interest were very similar, including popular music, semi-classical and Brazilian music. They continue to enjoy playing and developing new ideas in what they do.