11 minute read

La onda que nunca existió

Apuntes a lápiz

La onda que nunca existió

Advertisement

En los años sesenta en México surgió una serie de escritores que, aunque no estaban conscientes de ello, fueron uno de los puntos de partida para un cambio sociopolítico muy importante: el movimiento estudiantil del 1968. Se trataba de una literatura nueva que pretendía describir su entorno, lo cotidiano, lo coloquial y lo inmediato. De esta manera dieron inicio a una búsqueda de identidad generacional y comenzaron a escribir sobre las drogas, el cuerpo, la individualidad frente a la sociedad, política, religión y erotismo. Al llegar a los ojos de la crítica los elementos de esta nueva literatura fueron cuestionados y apareció cierta desconfianza hacia ellos.

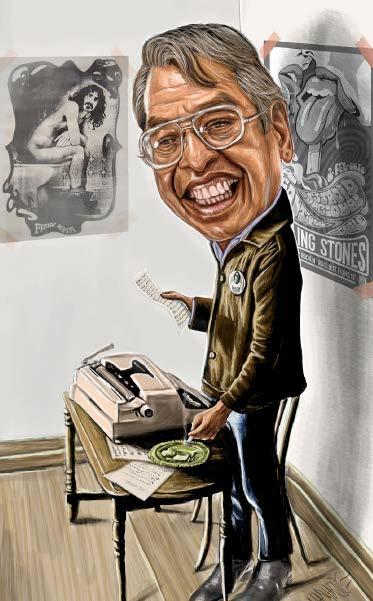

Desde los inicios de la corriente, la crítica literaria Margo Glantz popularizó el término “Literatura de la Onda” para referirse a dichos escritores que abordaban estos temas juveniles, a quienes encasilló dentro de la nueva corriente denominada La Onda (Agustín, 2004: 15). Sin embargo, estos autores estaban en desacuerdo con el nombre que se les había asignado, pues Glantz comenzó a propagar que su literatura era contracultural, desnacionalizada y transcultural. Se les criticaba por su uso coloquial del lenguaje, los juegos de palabras, la ironía y la sátira. Pero difícilmente se pensó que, a partir de ahí, junto con otras expresiones culturales, nacería una revolución social y los inicios del postmodernismo en México. Tomando en cuenta la tradición literaria que le antecede a la literatura de La Onda, las nuevas propuestas de la nueva corriente implicaban una serie de contradicciones, innovaciones y subversión frente a la tradición que se había gestado. Cuando algo se sale del orden que establece la hegemonía, es ahí cuando algo se considera contracultural, peligroso y habrá quienes intentan deshacerse de aquello que amenaza con derrumbar las estructuras. José Agustín (1944) nació en Acapulco, pero su literatura está llena de guiños hacia la monstruosa Ciudad de México. Es un autor que fue contra corriente, sin intentar escribir algo que fuera reconocido, llegó a pensar que nadie voltearía a ver su literatura, pues no seguía las preceptivas de la época (Agustín, 2004: 13). Pero Margo Glantz hubo de encontrar semejanzas entre la literatura de autores como José Agustín, Gustavo Sainz, Parménides García 10

Saldaña, Orlando Ortíz y René Avilés Fabila y establecer como género a la literatura de La Onda.

José Agustín nunca estuvo conforme con este nombramiento. Defiende en su ensayo La onda que nunca existió que ellos nunca se reunieron intentando formar una nueva corriente, no escribieron un manifiesto para proponer una nueva literatura, ni se compartieron ideas; La Onda no era más que un mito para José Agustín; simplemente hubo coincidencias inesperadas, pues dichos autores narraban sobre el mundo que compartían y la gestación del movimiento de 1968 no podía ser pasada por alto (Agustín, 2004: 10). Se dice que el movimiento detonó el 26 de julio de 1968, cuando estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional salieron a las calles a exigir sus derechos, gritando contra la FNET (Federación Nacional de Estudiantes Técnicos), cuando de pronto comenzaron a escucharse explosiones de bombas de gas, seguidas de los gritos de los participantes. Algunos consideran este día la primera trampa hacia los estudiantes, pero no era la primera vez que se reprendía a las personas por manifestarse, el país ya se había propuesto desde antes hacerles saber quién mandaba (Taibo, 2016: 36). La lucha continuó a pesar del terror que se intentaba infundir en los participantes, se pintaba la ciudad de rojo y negro, los colores que representaban a la huelga. Se publicaron pliegos petitorios y se exigía el derecho a manifestarse y la no represión. El 13 de septiembre hubo una manifestación en silencio, que hubo de gritar más fuerte que nunca a través de la gestualidad, en palabras de Taibo “Mostrando de una u otra manera que nuestra fuerza estaba más allá de las palabras.” (2016: 85) Después apareció el rumor de unos tanques que se paseaban cerca de la cafetería de Ciencias Políticas. Héctor Gama, según nos narra Taibo (2016: 88-89), los había escuchado desde el techo de la cafetería, les advirtió a los demás, pero de inicio no le creyeron, hasta que vieron su rostro enrojecido. Salieron disparados, pero una mujer los hizo demorarse al pedirles ayuda para saltar la barda. De pronto se dieron cuenta de que, la mujer era en realidad una infiltrada, tomó a uno de los compañeros, sólo se escuchó el corta cartucho de su arma y se lo llevó detenido. Los demás lograron escapar. El ejército entró a las instalaciones y las tomó. Y fue hasta el 30 de septiembre cuando fueron devueltas. El gobierno esperaba que eso fuera suficiente para que el movimiento aprendiera la lección. Sin embargo, el 1° de octubre volvió a cobrar fuerza la huelga. Se hicieron votaciones y, por los resultados, se decidió que el movimiento seguiría su curso (Taibo, 2016: 102). Fue así como salieron a las calles el 2 de octubre, a Tlatelolco, en donde el ejército atacaría cruelmente al mitin. Se databan cuatrocientos muertos y muchos de ellos anónimos, seres humanos que fueron reducidos a cifras, cuerpos que fueron tomados esa misma noche por militares y fueron arrojados al Golfo de México (Taibo, 2016: 106). La huelga terminó el 4 de diciembre, se optó por retomar las clases. “Yo [Taibo] voté por el final de la huelga, pensando que había que detener la represión y reorganizarnos. El CNH se disolvió. Cada cual se juró de alguna manera que no podría olvidar, que algo habría que hacer, que algún día volveríamos.” (Taibo, 2016: 15) Este movimiento tuvo gran impacto en el país, se quedó incrustado en la memoria, tomó lugar en la Historia y arrastró a los mexicanos, inevitablemente, a una nueva forma de ver el mundo. Sin duda fue punto de quiebre, desde sus inicios, para la búsqueda de identidad, para la defensa de lo propio, de la represión. Los estudiantes en los años sesenta se sentían rechazados por sus antecesores, quienes los excluían por no tener memoria nacional. Pero hubieron de apropiarse de su mundo actual, de generar un mundo propio, en una sociedad que les cerraba las puertas (Taibo, 2016: 31-32). De la misma manera se excluyó a escritores con ideas y temáticas como las de José Agustín, por ser de La Onda, por no imitar a los clásicos, por sacar temas tabúes a la luz.

Margo Glantz en su texto Onda y escritura habla de los años sesenta como una época caótica dentro de la literatura, en la cual hubo una abundante producción de obras mexicanas, cuya abundancia y ruptura la hacían carecer de valor, pues para Glantz la novela mexicana debía seguir modelos anteriores, contagiarse de otras influencias (Glantz, 1971: 2). Pero la novela de los años sesenta buscaba otro rumbo, pretendía una ruptura sin saber que lo pretendía. Para Glantz el adolescente de la época, que fue representado por los autores de La Onda, vivía una vida de Narciso, se encerraba en la contemplación de sí mismo y el espejo le devolvía el reflejo de un adolescente revolucionario. Este adolescente dentro de las narraciones comenzó a hablar desde 11

yo, pero no buscaba una reflexión introspectiva, sino más bien, para Glantz, éste se centraba en crear un disfraz que se refleja en la literatura a través del lenguaje que empleaba: “en el ritmo del idioma que le sirva solamente de piel. El dinamismo de la acción y el lenguaje creado por el propio adolescente para adaptarse de los demás, de los adultos y del mundo que él cree establecido.” (Glantz, 1971: 4) También la autora planteó que el adolescente de la época era un imitador de la figura del hippie, que protestaba y rechazaba al sistema, pero de manera desorganizada: “describir al hippie y al joven que rechaza el sistema por principio, enfundado en una actitud de protesta, pero desorganizada, amorfa, autodestructiva.” (Glantz, 1971: 5) Criticó que la actitud del joven pretendía únicamente rechazar al mundo, mas no transformarlo, porque en el momento que se destruyera aquello que rechazaban, dejaría de tener sentido la figura que habían creado de ellos mismos (Glantz, 1971: 5). Estas ideas la llevaron a hacer una crítica a la literatura de La Onda, no creía que el lenguaje que se empleaba en las obras era cotidiano ni representativo, no creía que los jóvenes representados tuvieran ideales genuinos, que los autores construían en el aire una literatura que no sería reconocida y que en poco tiempo desaparecería. Pero no fue así. Esta literatura logró un impacto en la búsqueda de identidad generacional.

Julissa Bolaños Calderón

Referencias

Agustín, J. (2004). La Onda que nunca existió. Revista de crítica literaria latinoamericana. Glantz, M. (1971). Onda y escritura. Ciudad de México: Biblioteca virtual universal.

II, P. I. (2016). 68. Ciudad de México: Editorial Planeta Mexicana.

Andrea Lucio, S.N, Óleo

Poesía no eres tú

La chilanga

Extraviado rostro, inmensa ciudad. Oigo tu voz en todos los teléfonos públicos, grafiteo las calles dejándote mi rastro. Lloro esta soledad de pestañas lacias de primeros auxilios para la asfixia. Y es que ahoga tu ausencia, me sangra, me vacía. Agonizando en subterráneo amor que canto en los camiones y en el metro. Caen lento mis cartas en las vías, remolinos de palabras. Nuestro hijo duerme solo en el umbral de las puertas. Escapan sólo por el andén y la estación, el puente donde escapas y te evapora por edificios.

Soy piedra gritando en la multitud tu nombre, infiel ángel gris, gato al acecho, perro de esta ciudad violenta que, anónimo te mantiene. Maldita y cautivadora Ciudad de México. Fin de la cosecha maíz de temporal chocolate al metate jarro vaciándose lento palabras amarradas al mecate. Luvia llanto, cera y cantera atrio y cruz lo tibio del cuerpo. Rezos con flores al surco del tiempo el negro rebozo seno de la tierra cueva de la noche tierra del volcán agua de sembradío ritos de agonía. Un mujerío teje desaparecidos con muertos violencia con gritos sepulcrales secretos robados árboles y cuevas poder casi que gobierno tierra campesinada aterrado lamento contenido en cántaro viejo.

Sacerdotisa del maguey pechos de aguamiel. Soldadera jimadora corazón de agave herido machete sagrado sobre tu torso húmedo, resbalado llanto tradicional horneado, destilación mezcalera. Mayáhuel, ancestral flor, mexicanidad en custodia comunera.

Rocío Martínez López

*Poema publicado en el libro Sembramos palabras. Antología poética del Cuarto Encuentro de Escritoras en Michoacán, pp. 36. Rocío Martínez ha sido una de las organizadoras de los cuatro encuentros de Literatura.

Poesía no eres tú

Tu brillo

Tu ser, tan brillante tu ser quemando mi alma y llenando después…

Ecos de tu voz haciendo melodías, cuidando de mí y mi sonrisa perdida.

Brillo de diamante podrías ser mi gran escape mi camino de perdición o mi sueño de ilusión.

Atrapada en tu mirada congelada en un instante en el misterio de tu belleza o en lo acogedor de tu pie. Atardeceres de tu memoria de tu historia y tu ser, días inefables, de razón y calor, fotografías y segundos de tu amor la grandeza volando de tu brillo interior creando lo grandioso etéreo sin razón.

¡Tanto, tanto!

Si arrancara la bandera de mi pecho y ningún rastro tricolor quedara en mi memoria, México sería un gran cuerno colorido, con tantos matices como lunares en el cielo. Una figura elegante que realza el pecho henchido de los gallos y las caderas sagradas de la madre. Dos almas que se volvieron una sola, porque el destino y la espada así lo quisieron. Una tortilla de maíz picoteada por cuervos, que se mueren a carcajadas al probar el sabor intenso de la salsa: ese picor irónico, que hace sonreír a la muerte. Sería las manos que subliman, ideales que galopan, espaldas que se parten y avaricia derramada. El abrazo de una piel rugosa con olor a atole tibio y recios callos que han acariciado la vida, con todo y sus astillas. Sería unos ojos amarillentos que te miran desde la selva, unas plumas bordadas por deidades y un canto majestuoso que encierra los latidos del mar. Una cubeta y un ojo de mar; un huipil y un paisaje tejido; una torre de fichas rojas y una pirámide ancestral.

México es tanto que a veces me pierdo en su hermosura y olvido que

Yunuen Parra

este cuerpo mío también debe estar a la altura. Elvira Esther Báez Nieto

Si de tradiciones hablamos México es el mejor para contarnos como que a los muertos celebramos Y que mole y tequila les obsequiamos.

Nada mejor que buena música escuchar y con los mariachis celebrar con ese grito peculiar que a los mexicanos nos ha de alegrar.

Y ni qué decir de nuestro himno nacional, que pocos tan hermosos se pueden hallar, con una letra sin igual que nuestra sangre hace helar.

Que si en comida pensamos los tamales y pozole saboreamos con un buen tequila y mezcal, que a todas horas se han de antojar.

Si de generosidad hablamos México es el mejor para mostrarnos que si en las buenas festejamos en las malas nos apoyamos.

Julieta Mendoza Vega

Tina Modotti, (s.n )(s.f.)