6 minute read

STUDIARE IL SUONO

2.1 ANALISI DELL’ONDA

Ora che il suono è stato imprigionato in circuiti elettrici, fermiamoci ad osservarlo: fotografiamolo e visualizziamolo, utilizzando le rappresentazioni grafiche comunemente usate dai software audio.

2.1.1

Forma d’onda

Percuotiamo l’estremità del diapason e ascoltiamone il suono.

Diapason

Proviamo a descriverlo con le categorie di analisi dell’acustica, già illustrate nel capitolo 1.1. La durata è piuttosto ampia, pari a circa 22 secondi; l’intensità può essere descritta con il termine “piano”, osservando che essa si riduce nel tempo allo spegnersi della vibrazione; l’altezza è determinata e, per i musicisti esperti, corrisponde alla nota La (vedremo tra poco in dettaglio a quale nota La precisamente corrisponde); infine, per descrivere il timbro, il carattere più complesso e nello stesso tempo identitario del suono, non disponendo di precisi termini tecnici, tenteremo di avvalerci di termini che fanno riferimento ad aree semantiche riferite ai sensi extra uditivi, quali la vista (luminoso/scuro, brillante/cupo), il tatto (ruvido/liscio, pesante/leggero, caldo/freddo), oppure ad aspetti materici del corpo vibrante (metallico/vitreo). Quali di questi termini potrebbero aiutarci a descrivere il timbro del suono del diapason? Scattiamo una fotografia al suono del diapason. Finalmente possiamo “guardarlo in faccia”.

Diapason, forma d’onda (parte iniziale). Software “Audacity”

Ecco l’immagine del suono del diapason. Ora possiamo dire che i termini fino a qui utilizzati, quali, ad esempio, “oscillazione”, “vibrazione”, “onda”, sono appropriati: osserviamo infatti una linea continua modellata secondo l’andamento di un’onda. Questo tipo di rappresentazione grafica è chiamata “forma d’onda”, poiché rende visibile la forma dell’onda sonora, il cui andamento è differente per ogni suono. Ad esempio, il suono del diapason si manifesta con una forma d’onda che, ai nostri occhi, appare decisamente regolare e continua. Ben diversa sarà la forma dell’onda prodotta da strumenti musicali quali l’oboe, il clarinetto o il flauto, che tra poco andremo ad esaminare.

La forma d’onda è un grafico fondato su due assi. L’asse orizzontale, sul quale viene rappresentato lo scorrere del tempo, utilizzando una sorta di righello che riporta valori relativi non allo spazio, come nel comune righello (centimetri) ma al tempo (secondi); l’asse verticale, su cui si osserva l’ampiezza dell’onda, misurando la distanza tra l’asse orizzontale e la cresta dell’onda. Vengono distinti i valori positivi (parte superiore rispetto all’asse orizzontale) corrispondenti a quelli che in acustica avevamo chiamato fasi di condensazione (o fronti di alta pressione) e i valori negativi (parte inferiore), corrispondenti alle fasi di rarefazione (o fronti di bassa pressione). Quali sono le informazioni sul suono offerte da questa rappresentazione grafica?

Intensità/ampiezza

Diapason, forma d’onda (parte finale). Software “Audacity”

La prima informazione è relativa all’intensità del suono. Scattiamo ancora una fotografia al suono del diapason, non nei primi istanti, quando esso conserva la sua energia, ma negli ultimi, quando la vibrazione sta per estinguersi, ed osserviamo la differenza tra le due immagini. Con evidenza, si osserva che è maggiore l’ampiezza dell’onda nella prima immagine ed è minore nella seconda. Possiamo dunque cogliere la correlazione, già anticipata nel paragrafo 1.1 relativo all’acustica tra l’ampiezza dell’onda e l’energia fisica con la quale il corpo sonoro viene percosso e, dunque, con l’intensità del suono: ad un suono forte corrisponderà una maggiore ampiezza, mentre ad un suono piano corrisponderà una minore ampiezza. È possibile misurare l’ampiezza dell’onda sonora?

Non è semplice dare una risposta alla domanda perché le scale e le unità di misura sono molteplici e cambiano a seconda delle necessità. Per ora ci basti osservare che nella rappresentazione della forma d’onda la sinusoide si snoda tra fasi positive (area superiore del grafico) e fasi negative (area inferiore): la cresta, cioè il punto con massimo valore positivo, assume valori che vanno da 0 a 1, mentre il ventre, cioè il punto con massimo valore negativo, assume valori da 0 a -1, come riportato sull’asse verticale.

Altezza/frequenza

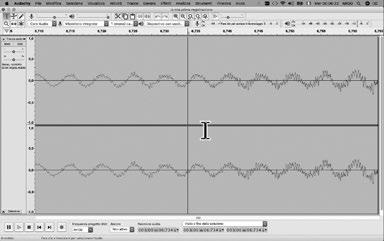

Diapason, oscillazione. Software “Audacity”

La seconda informazione è relativa all’altezza del suono. Osserviamo la singola oscillazione nel suono del diapason. Seguiamo l’andamento dell’onda, dal momento in cui lascia l’asse orizzontale, sale nella regione dei valori positivi (fase di condensazione), raggiunge l’apice (cresta dell’onda), poi scende, attraversa l’asse, affonda nella regione dei valori negativi (fase di rarefazione), raggiunge l’apice opposto (ventre) e ritorna all’asse. Di qui, l’onda ricomincerà una nuova oscillazione.

I due sonogrammi sono molti simili: entrambi rivelano la posizione della componente fondamentale alla frequenza di 440 Hz, come già osservato al momento dell’analisi delle forme d’onda. C’è tuttavia una differenza nella luminosità delle linee: a destra, risultano molto luminose la linea della fondamentale e quella della seconda armonica, mentre sono mediamente luminose o poco luminose tutte le altre, a sinistra, invece, risultano molto luminose non solo le linee della fondamentale, ma anche quelle del primo, secondo e terzo armonico e, soprattutto, quella del settimo armonico. In altre parole, nell’oboe c’è molta energia anche nelle componenti secondarie, in particolare dalla seconda alla quarta e poi sulla settima. Proprio queste differenti distribuzioni di energia nelle componenti parziali determina buona parte della qualità del timbro. Questo aspetto risulta esser particolarmente interessante se pensiamo che in futuro, in fase di elaborazione, potremo modificare questa distribuzione di energia, andando così ad alterare il timbro del suono.

2.2 PANORAMICA AUDACITY

2.2.1 Installare

Nella maggior parte dei nostri tutorial utilizzeremo il software Audacity, disponibile al sito https://www.audacityteam.org/.

Audacity è un software per l’editing e il montaggio audio digitale, multitraccia e multipiattaforma, cioè compatibile con sistema operativo Windows, Mac e Linux, open source e gratuito.

In questo primo tutorial impariamo a scaricare il software da internet e a installarlo sul nostro computer.

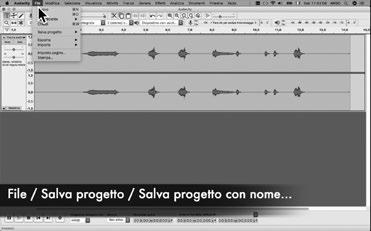

2.2.2 Creare un progetto e salvarlo

In questo tutorial impariamo a creare un progetto e a salvarlo sull’hard disk del nostro computer. Cliccando sull’icona, il programma si apre e presenta subito la finestra di progetto.

La finestra per il momento è vuota, ma presto sarà occupata dal suono, o meglio dalle rappresentazioni grafiche del suono. Tutto intorno, disposti sulla cornice, ci sono gli strumenti di controllo con i quali sarà possibile gestire e manipolare l’audio. Non ci lasciamo intimorire dal gran numero di pulsanti, indicatori e barre di regolazione, e ci tuffiamo subito, a capofitto, nella prima operazione: registriamo il nostro primo suono.

2.2.3 Esportare

In questo tutorial impariamo ad esportare il materiale audio. Riapriamo il progetto ed esportiamo: in questo modo tutto il materiale sonoro delle tracce diventa un unico file audio che potrà essere letto da qualunque altra applicazione audio, come ad esempio iTunes e Spotify.

Nell’esportare, abbiamo la possibilità di scegliere tra alcuni dei formati audio più diffusi, come ad esempio il formato non compresso .wav, adatto ai casi in cui si lavora in locale, cioè salvando il materiale audio sul proprio computer, e il formato compresso AAC mp4, da preferire quando si vuole condividere l’audio in rete.

2.2.4 Esplorare la finestra di progetto (I)

In questo tutorial impariamo a conoscere le principali funzionalità della finestra di progetto.

Riapriamo il progetto ed osserviamo la finestra. Scopriamo la barra del titolo, la barra dei menu , che raccoglie la maggior parte dei comandi di Audacity, la barra di trasporto, che permette di controllare la riproduzione del suono, la timeline e la traccia audio. Se facciamo zoom sulla traccia, vedremo da vicino la forma d’onda del suono; avvicinandoci ancora, scopriamo che essa è composta da piccoli puntini: sono i campioni, l’unità base dell’audio digitale.

2.2.5 Importare

In questo tutorial impariamo a importare file audio nel progetto. Nel progetto di Audacity, se accanto alla nostra registrazione vogliamo aggiungere del materiale già esistente, come ad esempio un file audio presente in una cartella del nostro computer, dobbiamo agire con la funzione Importa presente nel menu File .

I progetti qui presentati fanno riferimento a particolari ruoli professionali e si fondano su situazioni concrete della vita contemporanea. Non sono perciò presentati astrattamente, ma possono essere utilizzati come veri e propri compiti di realtà .

3.1 SONORAMA: SONORIZZARE UN’ANIMAZIONE VIDEO COME UN FOLEY ARTIST E REALIZZARE UN MONTAGGIO Panoramica

Il progetto Sonorama ci permetterà di passare dalla dimensione acustica, già esplorata negli studi precedenti, a quella elettronica, offerta dal computer. Ci organizzeremo in forma di orchestra Sonorama e assumeremo tutti il ruolo di rumorista cinematografico o, con il termine inglese, Foley artist. Il nostro compito sarà quello di creare i suoni che accompagnano i gesti e i movimenti dei protagonisti di una video animazione: i piccoli insetti che abitano un ecosistema (l’episodio “Sans coquille” tratto dalla serie di produzione francese “Minuscule”). Ogni studente analizzerà la traccia video, osserverà le caratteristiche fisiche del personaggio a lui assegnato, i suoi gesti e movimenti, e immaginerà il suono capace di esprimerli compiutamente; cercherà il corpo sonoro e, come il rumorista cinematografico, lo suonerà dal vivo, mentre scorrono le immagini. L’intera orchestra sarà impegnata nella sonorizzazione dal vivo, con corpi sonori, della video animazione. Terminata la fase di produzione acustica, inizieremo la fase elettronica: registreremo tutti i suoni, li editeremo e li organizzeremo in una libreria sonora. A quel punto, ogni studente cambierà ruolo: non sarà più impegnato a sonorizzare il personaggio assegnato; ma potrà, in autonomia, oppure in coppia con un compagno, realizzare il montaggio audio di tutti i suoni per la video animazione; facendosi autore dell’intera colonna sonora, egli imparerà a controllare l’insieme e non solo il dettaglio.

Videotutorial

Schema

• Ruolo: rumorista cinematografico o Foley Artist con l’utilizzo di strumenti sia acustici che digitali.

• Attività: produzione dei suoni che accompagnano i movimenti dei personaggi di una video animazione.

• Supporto extra-musicale: video animazione “San coquille”, episodio della serie Minuscule

• Fasi: analisi della video animazione, produzione acustica con corpi sonori, esecuzione in sincrono con la video animazione (orchestra Sonorama), registrazione, editing di base, montaggio audio su video animazione.

• Strumenti: corpi sonori, software per l’editing, il trattamento e il montaggio audio (Audacity), software per la lettura di file video (Windows Media Player oppure Quick Tim).