14 minute read

POLIFEMO EN MAZAGÓN

ENRIQUE CABEZA

Advertisement

El viaje había sido largo, pero finalmente ya estaban allí, pensaba el joven ingeniero mientras mecánicamente volvía a comprobar que el voluminoso embalaje

que transportaban en el carro seguía firmemente amarrado. Al saltar a tierra desde el pescante sintió que su tensión se relajaba; y no era para menos: ¡habían conseguido traer a Mazagón sin desperfectos la lente de Fresnel que se iba a instalar en su nuevo faro!

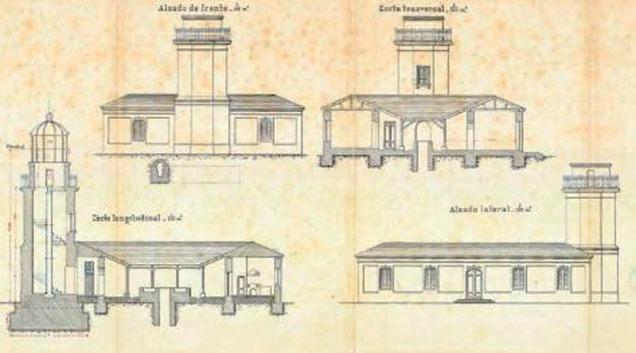

Era el año 1901. La Junta de Obras del Puerto de Huelva impulsaba el desarrollo del puerto y la mejora de la navegación por el río Odiel, para lo que se había decidido, entre otras actuaciones, construir el faro del Picacho en Mazagón. Se proyectó para la instalación de una lente de Fresnel de segundo orden y, al desmontarse en 1898 el antiguo Faro de Cádiz por motivos de la guerra con los Estados Unidos, se decidió reutilizar la lente de éste. Sus dimensiones aproximadas de 2,10 metros de alto y 1,40 metros de diámetro, junto a su fragilidad inherente a los elementos de cristal con que estaba construida y su complejo montaje en una armadura metálica, era lo que mantenía preocupado a Hugo, el joven ingeniero de caminos, canales y puertos del Ministerio de Fomento al que se había nombrado responsable de la operación.

EL PINAR DE MAZAGÓN

El transporte de la lente los llevó; primero, de Cádiz a Huelva en un vapor de cabotaje, y luego, en carro, por San Juan del Puerto, Moguer y Palos de la Frontera. A partir de allí y hasta Mazagón el camino transcurría por las arenas del extenso pinar del Coto Doñana, que ya desde el siglo XVIII había venido reforestándose para fijar las dunas móviles de toda aquella costa. Los pinos piñoneros compartían espacio con especies autóctonas como la sabina y el alcornoque, junto con otras de menor entidad como retamas, adelfas y lentiscos. Toda esta diversidad, acompañada de una multitud de plantas aromáticas, formaba un entorno único en el que la vista se perdía y la ensoñación volaba; tomillo, romero, jara y camarinas, esas “perlas comestibles” de las que una quincena de años más tarde hablaría Juan Ramón Jiménez en “Platero y yo” haciendo curiosamente referencia a los fareros:

“… esas preciosas camarinas de la playa que sólo se crían en Moguer, … y son todas para ti y para mí y para los carabineros, los fareros y los pobres que vienen de Sanlúcar por las playas de Castilla”.

El carro recorrió con dificultad el último tramo que faltaba por aquel agotador camino de arena y con un último crujido de su veterano armazón se detuvo frente a la entrada del edificio del faro. Desde el pescante, el farero llamó con energía, mirando hacia la copa de un corpulento pino que crecía allí cerca:

¡”Gato”!

Al instante y sobre la parte más alta de la verde copa apareció el sonriente rostro de un chaval que, sin decir palabra, volvió a desaparecer para vérsele luego bajar con una agilidad asombrosa por el alto y grueso tronco hasta saltar al suelo y acercarse corriendo a saludar a su padre. Se trataba de Manolito, el hijo mayor del farero; un chaval de catorce años al que todo el mundo conocía por su apodo de “Gato” por su natural agilidad y su afición a subirse a todo tipo de alturas, ya fueran árboles, tejados o los mástiles de los barcos de pesca que reposaban en la arena de la playa al

pie del cabezo. Sin dejar de sonreír y sin esfuerzo aparente ayudó a descargar del carro toda la impedimenta que traía y trasladarla al patio interior del edificio.

A la mañana siguiente se organizó la subida de la lente a lo alto de la torre. Se trataba de una lente muy voluminosa, frágil y pesada y la escalera de caracol del interior de ésta no era lo bastante ancha y practicable para ser utilizada con seguridad, por lo que finalmente se decidió hacer un andamiaje por el exterior del edificio usando los puntales de madera que habían servido para la construcción del faro: fuertes troncos y vigas de madera de pino y de una nueva especie de árbol llamado eucalipto rojo, procedente de Australia, que se estaba empezando a emplear en labores de reforestación.

En unos días se finaliza la estructura, en cuya parte superior se instala una polea por la que pasa verticalmente un fuerte cabo amarrado en uno de sus extremos al vértice superior del armazón de la lente para poder izarla, y el otro, dispuesto en dirección horizontal por medio de una segunda polea colocada en la base del andamiaje, asegurado al arnés de una robusta mula que ejercería la fuerza de tracción necesaria. El farero y su asistente se sitúan en lo alto de la torre para recibir y colocar la lente en la plataforma allí habilitada, un tercer hombre se pone junto a la mula para regular su marcha y Hugo y “Gato” se quedan a un lado expectantes y listos para ayudar en lo que haga falta.

Al principio todo marcha bien. La mula avanza despacio, la lente va subiendo poco a poco; ya casi ha alcanzado la altura de la torre... ¡De repente y con un sonoro crujido, el andamiaje se estremece violentamente deteniéndose el avance del cabo! El inevitable retraso entre la orden de ¡alto! del farero y la parada de la mula hace que el cabo aumente su tensión y la estructura de madera se deforme y cruja todavía más, amenazando venirse abajo. Al momento todos pueden ver lo ocurrido: el cabo se había salido del carril de la polea superior y se había quedado atascado, con lo que toda la fuerza que ejercía la mula se estaba aplicando directamente al andamiaje.

¿QUÉ HACER?

La lente se había quedado detenida oscilando peligrosamente a una decena de metros de altura, amenazando caerse, junto con toda la estructura. Había que subir por ésta para liberar el cabo aprisionado y volverlo a colocar en la polea; pero, con el último tirón había quedado muy debilitada y no soportaría el peso de un hombre. “Gato” miró a su padre, su padre le miró a él; y sin mediar palabra, el chaval dio un salto, se encaramó a la base de la estructura, trepó con agilidad por ella y en un momento se encontró junto a la polea, en donde afirmó el extremo de un segundo cabo en la pieza del vértice de la lente. Para ello tuvo que descolgarse por el cabo de izado vertical hasta alcanzarla y luego subir de nuevo penosamente para asegurar el otro extremo en la parte superior de una de las vigas de madera del andamiaje, que, mientras tanto, crujía de forma amenazadora. Quedando así dispuesto un segundo amarre para la lente, la mula pudo retroceder liberando la tensión del cabo de tracción y permitiendo que “Gato” pudiera recolocarlo en la polea.

Ahora debía soltar el cabo auxiliar deshaciendo el nudo que mantenía sujeto su extremo superior a la viga del andamiaje. La redistribución de las cargas que se produjo al soltarlo hizo de nuevo vibrar con fuerza la estructura, haciendo perder su agarre a “Gato”, que al caer tuvo la fortuna de poder aferrarse a uno de los puntales verticales de madera, por el que, mal que bien, fue deslizándose hacia abajo no sin herirse y desollarse ambas manos en el proceso, hasta acabar finalmente en brazos de su angustiado padre. Apenas repuestos de la impresión, sin perdida de tiempo y con mil precauciones, terminaron de izar la lente asegurándola finalmente en la plataforma superior de la torre. ¡La lente de Fresnel se había salvado!

momento, en uno de esos atardeceres naranjas que el sol regala a Mazagón, la llama se encendió y un potente haz de luz barrió por primera vez las aguas del Golfo de Cádiz, siendo saludado por las sirenas de los vapores y las banderolas de los veleros que por allí navegaban…

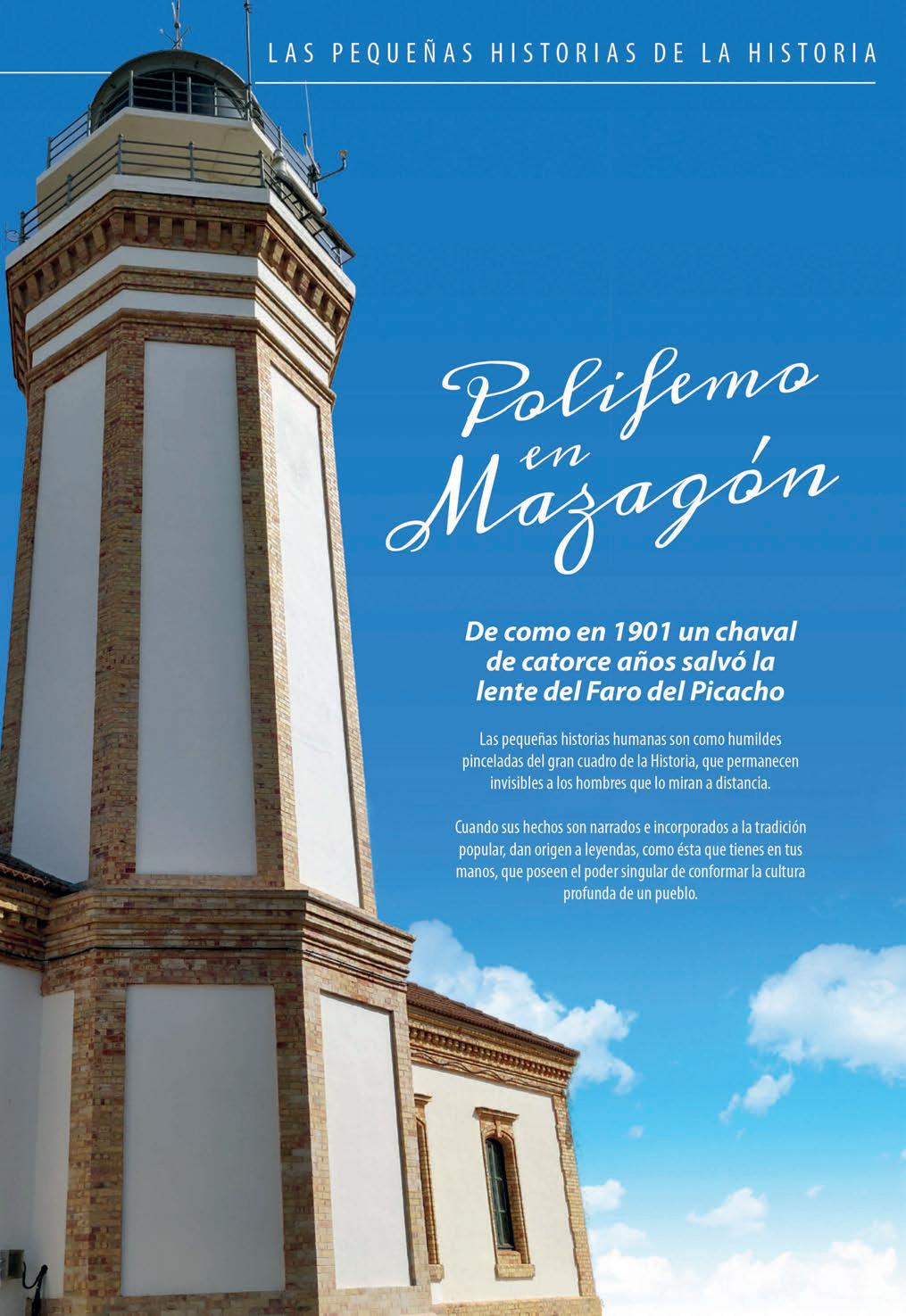

Faro, vista general.

Y aquí termina nuestra historia. Una historia humana, pequeña, inserta en las páginas de la gran Historia universal, a la que solo le gusta recordar fechas, grandes hechos e importantes personajes. Aquella gesta de “Gato” fue la causa de que su nombre cambiara a “Gatoelfaro” (el gato del faro) dando lugar al mote o apodo por el que, a partir de entonces, se le conocería a él y a toda su descendencia según la costumbre popular. Y durante muchos años se pudieron escuchar por aquellas tierras estas alegrías de Cádiz, que desgraciadamente el tiempo acabó olvidando,

Los barcos que van a Huelva navegan ya muy contentos, que en el Picacho a la barra un faro nuevo le han puesto.

Con ese ojo tan grande, de Polifemo, si no es por el Gatoelfaro; se queda tuerto.

Y si hoy visitáis el Faro del Picacho podréis ver, entre otras muchas cosas interesantes, la construcción original de finales del siglo XIX con su acogedor patio interior y los espacios para viviendas y almacenes, grandes pinos en el exterior como a los que tanto le gustaba encaramarse a “Gatoelfaro” y al subir a la torre por la escalera de caracol, una de las poleas que se usaron para izar hasta allí arriba la lente de Fresnel.

LA LENTE DE FRESNEL

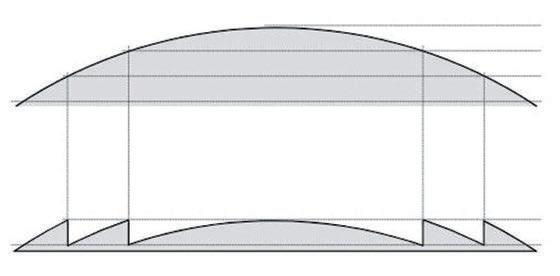

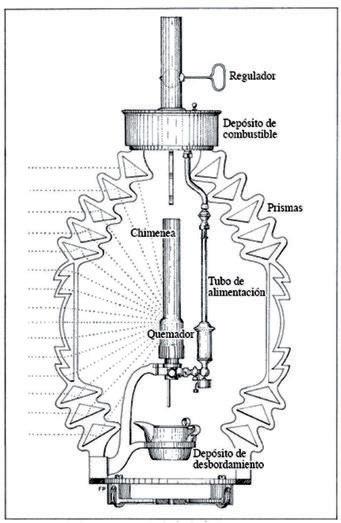

Lalente de Fresnel, llamada así en reconocimiento a su inventor, elfísicofrancésAgustín-Jean Fresnel, es un diseño que permite la construcción de lentes de gran apertura y una cortadistancia focalsin el peso y el volumen de material que sería necesario para una lente de diseño convencional. Fue desarrollada en 1822 y probada por primera vez al año siguiente en elfaro de Cordouan, en el estuario del río Garona, que señala la entrada al puerto francés de Burdeos.

Cuando las lentes son necesariamente grandes, como en el caso de los faros, su grosor puede hacerse excesivo, haciéndolas muy pesadas y excesivamente costosas. En vez de ello, Fresnel propuso dividirlas en anillos circulares manteniendo los radios de curvatura, eliminando así el enorme espesor que tendrían, de ser sus superficies continuas.

Lente.

Diagrama lente de Fresnel.

Lente de Fresnel del siglo XIX con quemador de grasa. Fuente: East Brother Light Station Inc.

Además, para aumentar su eficiencia aprovechando los rayos luminosos que se proyectaban fuera de la lente, hacia arriba y hacia abajo, al ser instaladas en un faro, se les añadían en la parte superior e inferior una serie de prismas de cristal en forma de anillos, que refractaban y reflejaban la luz recibida, incrementando el haz luminoso horizontal que el faro emitía.

Las lentes de Fresnel se construían en siete tamaños diferentes denominados órdenes, que iban desde el primero hasta el sexto. La mayor lente era la de primer orden, con unas dimensiones aproximadas de 2,75 metros de altura y 1,80 metros de diámetro.

El Faro del Picacho se diseñó para la instalación de una lente de segundo orden y al desmontarse en 1898 el antiguo Faro de Cádiz por motivos de la guerra con los Estados Unidos, se decidió reutilizar la lente de éste. Algún tiempo más tarde se le instaló una lente de tercer orden y en 1949 se electrificó.

La profesión de guardafaro o farero era dura y exigente. El candidato debía saber leer y escribir y ser

LA VIDA DE UN FARERO

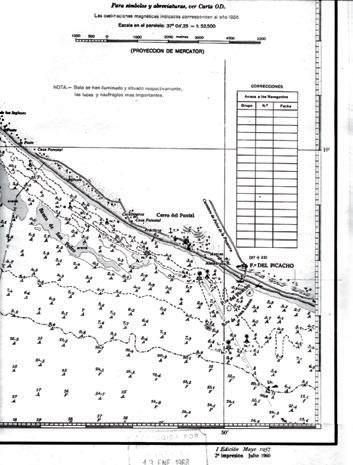

Plano del Faro.

Plano del Faro del Picacho. 14/07/1884. Fuente: La Historia del Puerto de Huelva (1873-1930). Ana María Mojarro Bayo / Puerto de Huelva.

capaz de mantener un registro actualizado de las incidencias en el servicio diario, llevar la contabilidad del pago de los salarios, tanto el suyo propio como el de sus asistentes, del consumo del combustible utilizado (aceite de oliva, petróleo o parafina) y otros materiales y llevar un registro de observaciones e incidencias del tráfico de embarcaciones que cruzaban la barra. Esto último pasó en 1906 a ser responsabilidad de los servidores de la Casa del Vigía de Mazagón, erigida en la orilla izquierda del río Odiel junto a su desembocadura en el mar.

Su principal misión era la de asegurar que la luz del faro se encendiera y operara correctamente desde la puesta de sol hasta el amanecer. Para ello, debía tener también la necesaria fuerza física y la habilidad mecánica para encargarse del mantenimiento y puesta en servicio de la lente, del mantenimiento del edificio y del resto de los equipos, así como de hacer pequeñas reparaciones mecánicas. Disponía de un manual de instrucciones con diagramas de la lente y su lámpara con todas sus partes identificadas, los procedimientos necesarios para mantener en servicio el resto de las instalaciones, instrucciones sobre pinturas y elementos de limpieza de la lente e incluso una tabla con las horas diarias de la salida y puesta de sol.

El farero y sus asistentes se turnaban en las guardias en las que se realizaba un trabajo metódico y repetitivo. Todos los días, antes de anochecer, debían llenar el depósito de combustible, encender la mecha con una lámpara auxiliar y mantenerla encendida a baja intensidad durante una media hora para evitar que un cambio brusco de temperatura provocara la ruptura de algún elemento de cristal de la lente. El sistema disponía de un mecanismo semejante al de un reloj que hacía que la lente girara y los rayos de luz barrieran el horizonte; por lo que, a lo largo de la noche, el hombre de guardia debía reposicionar cada cierto tiempo la pesa que lo hacía funcionar o bien darle cuerda con una manivela, según la técnica utilizada. Y durante el día, el trabajo continuaba. Entre otras labores había que limpiar el polvo de todos los elementos de la lente; primero con un plumero, y luego con una bayeta seca y en caso necesario pulirlos con un retal de piel.

Era un trabajo de responsabilidad, con salarios reducidos, pero que se compensaba por la gratuidad y comodidad de la vivienda y espacios anexos que se le proporcionaban al farero y sus asistentes y a su numerosa e infantil descendencia. Una pequeña biblioteca suministrada por el Ministerio de Fomento, que de cuando en cuando se intercambiaba entre los distintos faros para de esta manera poder renovarla, posibilitaba la creación de una escuela familiar a la que, a duras penas, se hacía asistir diariamente a esa pequeña hueste.