30 minute read

Les voyages imaginaires

Advertisement

Les voyages qu’on fait, peu importe le moyen de transport ou la durée, ont une importance capitale dans le développement personnel et sa façon de voir le monde tout en y incluant ou non les personnes qui nous entourent pour faire du voyage une expérience autant singulière que plurielle. Mais il y a de ces voyages qu’on ne peut faire que seul·e·s. Ces voyages sont ceux qu’on s’invente, qu’on imagine, que notre cerveau crée inconsciemment. Ce sont ces voyages imaginaires qui forgent une personne d’autant plus dans les films où il est souvent synonyme de refuge ou d’échappatoire.

L’IMAGINAIRE CHEZ L’ENFANT COMME ÉCHAPPATOIRE AUX ATROCITÉS DU MONDE

Depuis notre plus jeune âge, nous mettons notre imaginaire à contribution. Que ce soit dans la cour

de récré lorsqu’il s’agit de s’inventer des scénarios avec ses ami·e·s, chez soi pour tuer le temps ou lorsqu’on nous lit une histoire avant le coucher. La création d’un monde, de ses propres enjeux, ses méchant·e·s et ses gentil·le·s est une partie intégrante de l’enfant en plus d’être un sujet régulier pour diverses études ou essais psychologiques. Ce phénomène qui se développe chez une partie des enfants a un nom bien spécifique : le paracosme. Ce terme a été inventé au cours des années 70 lors d’une étude psychiatrique menée par Stephen A. MacKeith et Robert Silvey. Au cours de cette étude, il a été défini que le paracosme désigne un monde imaginaire complexe et détaillé créé par un individu (ou un groupe d’individus) et qui s’étale généralement sur plusieurs années – et peut même continuer à se développer à l’âge adulte –. Théoricien·ne·s et psychologues se mettent d’accord pour dire que le lien qui unit le paracosme et son/sa créateur·ice est assez complexe et profond. Il emprunte aux éléments du réels comme des personnages, des décors, la langue, la culture, etc. Il existe les célèbres paracosmes développés dans des romans à succès comme Harry Potter, Le monde de Narnia ou encore Le seigneur des anneaux. Aujourd’hui nous allons nous intéresser à une autre forme de paracosme. Celui créé par l’enfant pour se protéger du monde extérieur ou d’une situation qu’il ne peut supporter.

C’est ainsi que Juan Antonio Bayona offre à Conor un ami imaginaire – un vieil arbre centenaire trônant fièrement dans le cimetière à côté de chez lui – dans Quelques minutes après minuit. Certaines nuits, cet arbre prend vie pour lui rendre visite et lui conter différentes histoires qui ont pour but final de lui faire accepter la mort prochaine de sa mère. Le deuil est un processus qui se vit de mille et une façon. Certain·e·ghs se plongent à corps perdu dans leur travail, dans une activité physique ou créative et d’autres – notamment chez la majorité des enfants – restent dans le déni. Connor fait toujours le même rêve : un tremblement de terre fait s’effondrer le sol où se trouve sa mère, il tente de la rattraper mais cette dernière tombe malgré tout. De retour dans sa réalité, il doit faire face à une grandmère envahissante (également sur le chemin du deuil de sa fille) et une mère qui va de plus en plus mal même si elle essaie de faire bonne figure. Connor s’est mis des œillères et s’est renfermé sur lui-même. C’est à ce moment que le géant apparaît pour les lui retirer. Et quoi de mieux qu’un conte pour lui ouvrir les yeux sur la réalité. D’autant plus qu’ici le monstre lui narre des histoires qui ne finissent pas de

la manière la plus conventionnelle (la bellemère innocente, le paria du village qui refuse de sauver la vie d’une gamine…). Petit à petit, Connor s’exprime enfin. Il est en colère et veut tout casser dans la maison ? Grand bien lui fasse. Il veut donner une bonne leçon à celui qui le persécute à l’école ? Le monstre l’encourage. Il a peur ? C’est normal. Toutes ces émotions refoulées depuis si longtemps pour rester fort explosent, son monde imaginaire rejoint la réalité où il accepte enfin la triste vérité, sa mère va mourir, il est effrayé à l’idée de la perdre mais il souhaite que toute cette souffrance cesse. Si dans ses rêves, le monstre lui lâche constamment la main, cette fois-ci à l’hôpital, il lui tient la main jusqu’à son dernier souffle. Connor a grandi, il a fait son deuil et son monde imaginaire s’évapore petit à petit.

Même si le mot imaginaire a une définition bien propre (« Qui n’existe que dans l’imagination, qui est sans réalité »), ce concept reste propre à chacun. Ce n’est pas parce qu’une chose est imaginaire aux yeux d’une personne, qu’elle l’est forcément aux yeux d’une autre. Tout comme la force des films est de nous offrir le choix de croire ou non ce que l’on nous montre à l’écran. Un des réalisateurs qui s’y est attelé avec réussite est Guillermo Del Toro avec Le Labyrinthe de Pan. Après L’Échine du Diable, le réalisateur mexicain continue ses films sur fond de guerre. On se plonge cette fois au cœur de l’Espagne franquiste de 1944. La Résistance s’organise pour renverser le régime mais le Capitaine Vidal est bien déterminé à traquer la guérilla cachée en forêt. C’est ainsi qu’il s’installe dans un vieux moulin à la lisière d’une forêt avec sa femme enceinte et la fille de cette dernière, Ofélia. La bâtisse est sans vie, sa mère est très affaiblie par sa grossesse et son beau-père est aussi froid que violent. Pour pallier cette vie morose et terne, Ofélia se réfugie dans les contes de fées. La surprise est totale lorsqu’elle découvre un immense labyrinthe non loin de la maison où vivent de drôles de créatures dont un faune à l’allure terrifiante. Ce dernier lui annonce qu’elle s’appelle en réalité Mona et est princesse d’un royaume où l’attendent son père et sa mère. Pour le regagner, elle doit réussir trois épreuves qui lui seront dictées par le faune. Le Labyrinthe de Pan c’est la vision du monde à travers les yeux d’un enfant. Ofélia est seule alors que la violence est de plus en plus présente. Sans aucune épaule pour la soutenir, elle se réfugie dans des contes qui prennent vie. Est-ce réel ou est-ce le fruit de son imagination ? Guillermo Del Toro enchevêtre ces deux mondes jusqu’à n’en faire plus qu’un dans son épilogue. Un épilogue fort de sens où Ofélia se sacrifie pour son petit frère, ce qui lui permet également de retrouver son royaume et ses parents. Une fin très ouverte qui laisse l’interprétation libre entre une vision pessimiste – symbolisée par la mort brutale d’Ofélia, miroir d’un pays qui ne cesse de sombrer – ou quelque chose de plus optimiste avec une jeune fille qui retourne vers ses origines désormais dévoilées pour continuer à vivre son enfance auprès de celleux qu’elle aime.

Nous avons vu à travers deux exemples comment les enfants peuvent se plonger dans un monde imaginaire pour échapper à des situations qu’iels ne peuvent maîtriser. Mais ce monde imaginaire peut également être un voyage initiatique pour leur permettre de mieux appréhender leur environnement et leur milieu familial comme nous pouvons le voir avec deux films : Coraline et Max et les Maximonstres.

Ces deux films partagent pas mal de similarités. Coraline et Max sont encore des enfants. Qui dit enfant dit soif de vivre, de liberté et d’aventure. Manque de bol, leur entourage ne mange pas de ce pain-là. Les parents de Coraline sont occupé·e·s derrière leur ordinateur ou à l’emménagement dans leur nouvelle maison tandis que Max est un petit garçon turbulent incompris par sa famille et qui n’arrive pas à trouver sa place. L’un comme l’autre se retrouvent embarqués dans une aventure qui semble idyllique aux premiers abords. À la manière d’Alice au pays des merveilles, Coraline se faufile à travers une trappe pour découvrir une maison et des parents similaires aux siens. Une version parfaite, une maison colorée et amusante, des parents attentionné·e·s qui lui racontent des histoires avant de se coucher et lui préparent de bons petits plats. Sauf qu’au réveil c’est le dur retour à la réalité morose. Max quant à lui fuit sa maison après une dispute avec sa mère. Vêtu de son pyjama lapin, il court à toute allure en pleine nuit et saute dans une barque pour atterrir sur une île où vivent de drôles de monstres poilus où il devient rapidement le roi. Régner en maître, c’est tout ce qu’il a toujours voulu mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Alors que Coraline et Max se plaisent dans ce monde où ils s’épanouissent et semblent enfin heureu·se·x, la réalité les rattrape rapidement car la perfection cache toujours quelque chose. Coraline comprend que ces parents si parfaits sont de dangereux psychopathes qui kidnappent des enfants en leur promettant une vie de rêve tandis que Max doit faire face à un maximonstre au caractère bien trempé et aussi têtu et colérique que lui. À travers cette expérience, les deux enfants vont se rendre compte de leur propre comportement et comprendre que rien n’est jamais mieux que sa propre maison.

L’adolescence… une période bien difficile tant pour les parents que pour les enfants. Un âge ingrat où les sentiments sont démultipliés et où on se cherche. Les héroïnes dont nous allons parler voient leur voyage imaginaire comme un moyen de grandir et de gagner en maturité.

Évoquons deux personnages emblématiques du cinéma que sont Alice et Dorothy de Alice au pays des merveilles et Le magicien d’Oz. Notre première héroïne suit peu assidûment les cours prodigués par sa grande sœur, préférant laisser son esprit rêvasser. C’est là que débarque un drôle de lapin qu’elle décide de suivre dans son terrier où elle tombe dans un drôle de pays où les portes, les lapins et les cartes parlent. Un très long voyage à voir comme une aventure initiatique où la jeune fille va devoir être maître de ses décisions pour avancer et sortir de là. Et même s’il n’offre pas de leçon à proprement parler comme les autres films évoqués, il reste un incontournable lorsqu’on parle de voyage imaginaire.

Quelques années auparavant, c’est une autre figure célèbre du cinéma qui s’est plongée à corps perdu dans une aventure extraordinaire. C’est évidemment Dorothy dans Le magicien d’Oz. Jeune orpheline élevée par son oncle et sa tante dans une ferme, Dorothy craint pour son chien constamment persécuté par Almira Gulch mais personne ne la croit, mettant tout ça sur le compte de son imagination. Almira Gulch parvient à kidnapper le chien de Dorothy mais ce dernier s’échappe. De retour à la ferme, une tornade s’abat mais Dorothy et son chien n’ont pas le temps de se mettre à l’abri. Elle essaie tant bien que mal de se protéger en retournant dans sa chambre mais est assommée par un arbre tombé là. À son réveil, elle se retrouve au pays d’Oz. Là-bas, une méchante sorcière veut sa peau après avoir enfilé les souliers de sa sœur décédée. Pour combattre son ennemie, elle doit retrouver le magicien d’Oz. En chemin elle rencontre un épouvantail, un homme de fer-blanc et un lion. À elleux quatre, iels vont traverser le pays à la recherche de ce fameux magicien pour qu’il puisse combler les manques de chacun·e (un cerveau pour l’épouvantail, un cœur pour l’homme de ferblanc et du courage pour le lion) même si in fine, tous les personnages ont ce qu’il faut au fond d’elleux pour s’en sortir dans la vie tout comme Dorothy. Après une folle épopée, Dorothy retourne chez elle et se réveille dans sa ferme au Kansas entourée de ses proches. Plusieurs pistes de lectures peuvent être étudiées à travers ce film mais celle qui nous intéresse le plus c’est cette quête identitaire. Dorothy fait tout pour rentrer chez elle mais pour cela doit apporter son aide aux différents personnages. Eux qui n’ont ni cerveau, cœur et courage vont trouver en Dorothy une figure forte, capable de prendre des décisions et qui a assez de courage pour braver les ennemi·e·s. En se réveillant, Dorothy semble avoir passé un cap, celui vers le monde adulte.

Et on termine cette quête identitaire en Australie en 2016 avec Fantastic Birthday de Rosemary Myers. Greta Driscoll est une jeune fille introvertie qui va bientôt fêter ses 15 ans. La vie au collège n’est pas toujours simple et elle se contente de passer discrètement entre les mailles du filet avec son seul et unique ami Elliott. Alors que faire le fantôme était un rôle qui lui convenait parfaitement, ses parents lui annoncent qu’iels lui ont concocté une

fête d’anniversaire. Prise de panique à l’idée de devoir sociabiliser avec quasiment tout son collège, sa soirée d’anniversaire vire au cauchemar lorsqu’elle atterrit dans un monde parallèle aussi déroutant qu’effrayant. Le style très Wes Anderson fait mouche et pose de suite les bases de quelque chose déjà étrange. Comme beaucoup d’adolescent·e·s à cet âge, Greta ne trouve pas sa place. Traînant dans son coin avant de s’enticher sans le vouloir d’Elliott – un jeune garçon plein de fougue – et évitant scrupuleusement les filles les plus populaires du collège (trois clones effrayants), Greta n’a pas envie d’être bousculée dans son quotidien aussi ennuyant que réconfortant. Cette fête impromptue la pousse dans ses retranchements. Sa maison devient un champ miné, la forêt aux alentours dévoile ses secrets et tous ses drôles de personnages qui interviennent dans les rêves de Greta. Tour à tour, elle doit leur faire face (ses parents déguisé·e·s en personnages de contes dans la forêt, le charismatique petit-ami de sa sœur ou le trio de filles populaires) pour en ressortir grandie, prendre le dessus et gagner en maturité. Rien de bien original sur le papier mais la situation réussit à séduire par son esthétique et son aspect très « conte onirique ».

Il est intéressant de constater que les films qui évoquent le voyage imaginaire chez l’adolescent sont plus rares que ceux ayant pour protagoniste un·e enfant ou un·e adulte. La plupart des figures adolescentes au cinéma qui s’initient à un voyage le font à travers un univers fantastique bien défini, que ce soit Harry Potter, Le Monde de Narnia, etc.

L’IMAGINAIRE CHEZ L’ADULTE COMME EXTÉRIORISATION DES TRAUMATISMES

Notre voyage se termine dans le monde des adultes. Un monde bien complexe où leur imagination est souvent le reflet d’un traumatisme qu’iels cherchent à enfouir. Mais avant d’évoquer tout cela plus en détail, on retourne en 1914 pour parler du premier film à avoir induit cette notion de voyage imaginaire. A Florida Enchantment est un film muet réalisé par Sidney Drew (dans lequel il joue également). Plusieurs choses sont assez remarquables dont les thèmes évoqués. Pour rappel, nous sommes au début du 20e siècle et le film parle ouvertement de transidentité et d’homosexualité. Lillian Travers, qui s’apprête à se marier, rend visite à sa tante en Floride. En se baladant en ville, elle achète un petit coffret dans un cabinet de curiosités qui contient un mot et une fiole remplie de graines. Sur le mot il est indiqué qu’une fois ces graines avalées, elles transforment les femmes en hommes et vice-versa. Sur un coup de tête, Lillian prend quelques graines et devient un homme le lendemain. Heureux de ce nouveau « statut » et en profitant pour draguer les femmes qu’il rencontre, son fiancé n’a pas connaissance de ce changement et se retrouve constamment repoussé, apportant tout le côté comique du film. Un film qui prend une autre tournure lorsque le fiancé avale aussi une de ces graines et devient donc une femme. Un Vaudeville en bonne et due forme jusqu’à son twist final… où tout n’était qu’un rêve de Lillian qui s’était simplement assoupie dans le canapé. Point de grande leçon de vie ici mais une première approche de ce concept qu’on décortique depuis le début de cet article.

L’un des plus gros traumatismes souvent évoqués au cinéma est le traumatisme de guerre qui peut revêtir plusieurs formes. On pense de suite à Rambo, Apocalyspe Now ou encore Taxi Driver mais nous allons nous pencher sur L’échelle de Jacob. Boudé à sa sortie en 1990 avant de redorer son blason lors de sa sortie DVD (et depuis érigé par beaucoup comme une œuvre majeure). De prime abord, Jacob Singer mène une vie bien rangée de postier à Brooklyn avec sa petite amie Jezzie. Un rythme de vie métro-boulot-dodo tout à fait ordinaire jusqu’au jour où il commence à observer des phénomènes étranges qui le font sérieusement douter de sa santé mentale. On apprend rapidement par la suite qu’il a participé à la guerre du Vietnam. Le lien semble alors tout trouvé pour nous : ce sont ses traumatismes de guerre qui resurgissent d’autant plus que sa mission s’est soldée par la mort d’une partie de son unité. Le spectre de la guerre hante tout le long-métrage et Jacob qui sombre dans la folie. La réalité se confond avec le cauchemar. Est-ce que le purgatoire qu’il traverse est réel ou est-ce quelque chose que son esprit invente de toute part pour le punir d’être revenu à la vie ordinaire ? L’horreur est

autant propre que figurée. Toute la maestria du film se développe dans une dernière partie où cette idée de voyage prend tout son sens. Tout ce que vit Jacob dans le film n’est que le fruit de son imagination. Il se trouve toujours au Vietnam, mortellement blessé. Ce voyage qu’il a effectué est son purgatoire, sa façon d’accepter ce qui s’est passé durant sa mission mais également dans sa vie personnelle (dont la mort de son fils avant son départ au Vietnam) pour accéder à la paix et au Paradis.

Descendu par la critique et par le public à sa sortie, Sucker Punch de Zack Snyder est pourtant un film fascinant à étudier de par ses thématiques et comment les traumatismes sont extériorisés à travers non pas un mais deux voyages sacrément mouvementés. On y suit une jeune fille qu’on ne connaît que sous le nom de Babydoll qui se retrouve dans un asile psychiatrique, prête à se faire lobotomiser. Un triste stratagème élaboré par son beaupère pour couvrir le meurtre de la petite sœur de Babydoll et pouvoir récupérer au passage l’héritage de la défunte mère. Dès les premières minutes nous connaissons le sort qui lui sera réservé. Pourtant, la jeune fille nous entraîne dans une sorte de monde parallèle où les autres patientes font partie d’un club burlesque/ maison close pour satisfaire l’œil masculin par des danses affriolantes. Le but de Babydoll ? S’enfuir avec les autres filles présentes en dérobant une liste d’objets bien précise. C’est au moment de ces dits vols qu’un autre monde parallèle s’ouvre dans lequel les filles sont maîtresses de leur destin. Dans une esthétique et une mise en scène de jeu vidéo, les filles – guidées par leur mentor – doivent combattre de redoutables ennemis pour accomplir leur mission. Ces voyages entre ces deux mondes imaginaires sont absolument fascinants tant la fluidité est présente tout comme le discours féministe qui s’en dégage en critiquant ouvertement l’hypersexualisation qui se dégage du male gaze. Malheureusement la

réalité est toujours bien présente peu importe les mondes qu’on peut s’inventer pour se protéger. Babydoll en fait les frais même si son courage – car on découvre qu’elle a tenté de s’évader aussi en réalité – lui aura permis d’aider une des détenues à s’échapper. En plus d’être esthétiquement léché et intelligent dans son propos (même s’il a été mal compris à sa sortie), Sucker Punch est un film qui traite des traumatismes sans pareil. Un des meilleurs exemples qu’on puisse proposer, avec le dernier film que nous allons évoquer.

Depuis le début de cette étude nous analysons divers films qui oscillent entre réalité et monde imaginaire. Un monde construit de toute part par son personnage principal pour un voyage autant intérieur qu’extérieur même si la frontière entre rêve et réalité est souvent floue.

Là où elle ne l’est pas du tout par contre c’est pour Mark Hogacamp. C’est le 8 avril 2000 que son destin bascule à la sortie d’un bar. Attaqué par cinq individus, il est roué de coups et laissé pour mort. Son seul crime ? Avoir osé dire qu’il avait pour habitude de se travestir. Après neuf jours de coma, c’est un homme incapable de marcher et d’être autonome qui se réveille. Sa reconstruction se fait à travers la création de son village, Marwencol. Une histoire aussi passionnante que bouleversante que Robert Zemeckis nous conte dans Bienvenue à Marwen. Ici le voyage imaginaire se fait en connaissance de cause autant pour le spectateur que pour notre protagoniste. Le film fait constamment le pont entre Mark qui tente tant bien que mal de se réinsérer dans la société où il se perçoit comme faible et Marwencol où son double (représenté par une poupée, tout comme tous les habitants qui peuplent cette ville) combat ses ennemis et peut être l’homme qu’il souhaite être.

Des dizaines de protagonistes et autant de voyages imaginaires qui ont pris moult formes pour finalement atteindre un seul et même but : celui de se réconcilier avec soi-même ou avec le monde qui nous entoure, qu’on ait subi un traumatisme, qu’on veuille échapper

à réalité ou qu’il est simplement temps de grandir. Mais faut-il forcément choisir entre rêve et réalité ? Vu la situation actuelle, un peu d’évasion est plus que bienvenue, on ne vous en voudra pas de vouloir partir en exploration dans un monde imaginaire où vous aurez élaboré vos propres codes.

La situation sanitaire dans laquelle nous vivons depuis plus d’un an nous a poussé·e·s à revoir beaucoup de choses dans notre existence, comme notre rapport à l’environnement extérieur. Nous nous sommes donc tous et toutes retrouvé.e.s à se réapproprier le commun par le biais de différents moyens. Parmi ceux-ci, les univers virtuels, probablement la meilleure manière de voyager sans bouger de chez soi.

Parfois, cela passe par un prolongement de notre univers physique par des mondes de fiction. On peut penser à Theodore dans Her, dont le jeu vidéo se prolonge par le biais de la technologie dans son salon. Cette extension permet de mieux mettre en avant le rapport de notre héros à ce monde plus réconfortant par un accompagnement numérique, comme sa relation avec Samantha. Le film de Spike Jonze a pourtant de nombreuses scènes en extérieur mais celles-ci soulèvent discrètement l’angoisse sociale de notre héros. C’est quand il est accompagné qu’il s’y épanouit alors que la multiplicité des gens quand il s’y trouve de lui-même renforce sa solitude.

Son intérieur est une zone de réconfort et, d’une certaine manière, la présence de Samantha lui permet d’étendre ce confort dans l’inconnu extérieur. La scène du chalet permet de souligner cette sensation de bien-être par l’accompagnement du numérique, cette forte sortie de l’intérieur vers des endroits de contrôle où l’on sait que l’on peut maîtriser son univers. À l’inverse, la rupture dans la station de métro est plus triste par ce brouhaha l’entourant, cette absence de prise en main qui ne peut que faire exploser encore plus les sentiments. Ce dernier plan où notre héros rejoint Amy sur les toits parvient à appuyer ce nouvel état d’esprit émotionnel, dans une forme de stabilité sentimentale à laquelle toute personne aspire par le biais de son traitement du décor.

Partageant avec lui une scène de sexe mélangeant corps impalpable de l’être aimé numérique et présence physique servant de vaisseau, Blade Runner 2049 perpétue ce même état d’esprit dans le traitement de l’intérieur du héros. Beaucoup se sont plaint·e·s d’un appartement creux, vide, trop proche d’un lieu de location ressemblant à la réalité. Pourtant, ce choix s’avère cohérent par rapport au traitement de K, ce réplicant parqué dans un destin où on le renferme constamment et qui ne rêve que de s’accomplir autrement. Son logement souligne cet état d’esprit.

L’intérieur est vide au possible, dans une aspérité qui montre bien que K ne peut se permettre une existence de luxe par son statut qui ne permet pas d’échappatoire. Le lieu ressemble presque à la cellule où on lui impose les mêmes tests au quotidien. Une prison creuse, sans personnalité car on ne permet pas à K d’en avoir. Son seul moyen de s’évader est Joi, une intelligence artificielle qui matérialise un sentiment de confort amoureux qui s’avère si prenant. Le personnage est peut-être même le plus intéressant par son questionnement sur la réalité de ses émotions, une interrogation essentielle dans la narration apportant une

chaleur à un titre jugé sévèrement trop froid.

Joi est introduite par un rattachement physique au logement de K, comme une extension qui est tout aussi prisonnière que notre héros. Quand celui-ci lui offre un moyen de sortir, c’est une sorte d’affranchissement de cet intérieur aux allures de prison qu’il savoure par procuration. Pas étonnant que la première demande de Joi soit d’aller sur les toits et que l’euphorie de se retrouver à l’extérieur se voit obstruée par la patronne de K. Ce dernier n’est qu’un prisonnier en attente de trouver sa propre liberté, ce qu’il parviendra justement à faire en affranchissant d’autres personnes de leurs cellules mentales et physiques : Rick Deckard et sa fille. Si on peut relier pour le fameux Blade Runner l’environnement numérique par son refuge à Vegas, souligné dans ce combat avec un Elvis recréé en fond pour mieux souligner la nostalgie que vendait le lieu, le rapport est différent concernant Ana. La notion de cellule est directement rappelée par sa présentation, et son rôle repose sur du numérique pur : la création de souvenirs. Tout est faux mais cette extension fictive lui permet de trouver un réconfort par son impossibilité physique de découvrir le dehors tout en offrant de la vie à ce qui n’est considéré que comme une machine.

On peut établir un certain parallèle entre ces deux films, où la prolongation numérique de l’intérieur ouvre vers un 82

extérieur effrayant mais où nos deux héros trouvent l’accomplissement émotionnel. Leur voyage sentimental passe par une habitation assez dépouillée qui trouve sa richesse par une extension technologique. Sans parler de périple au bout du monde, ce simple itinéraire entre intérieur qui renferme et extérieur qui développe les émotions se révèle comme une forme de voyage partant du confort de chez soi par le biais du numérique. Mais parfois, ce trajet passe également par un changement de décor, à l’instar du Summer Wars de Mamoru Hosoda.

Dans ce film, Kenji se retrouve débarqué hors de son quotidien urbain pour accompagner Natsuki, son béguin secret, dans une réunion familiale en plein environnement de campagne. La différence entre les milieux se fait rapidement mais le cœur des événements du film se passe dans OZ, univers virtuel aux capacités d’action illimitées où notre héros travaille. Mais encore une fois, la place du numérique se fait en extension du physique par toutes les propositions qui s’y trouvent ainsi que pour ce qu’elle révèle de l’émotion des personnages.

Kenji et Natsuki partagent un même sentiment de non accomplissement qui disparaît lors de la conclusion après un climax où les deux ont leur rôle à jouer, et ce bien après que la narration les ait obligé·e·s à montrer leur vrai visage. Leurs actions dans l’univers d’OZ leur permettront de se prouver leur valeur tout en restant ancré·e·s dans quelque chose de plus physique par l’importance du clan Jinnouchi, la famille de Natsuki, dans les événements du film.

Plus que montrer une antinomie entre univers numérique et traditions japonaises, Summer Wars montre une forme de prolongation, des valeurs inculquées par les différentes générations de ce clan pour mieux montrer que l’on ne doit pas craindre le virtuel, surtout dans un monde où sa place est

clairement au cœur de la société. C’est donc une lettre d’amour à ce milieu, bien loin du message boomerisant que certains ont pu adresser à Internet en général.

C’est d’ailleurs ce qui a été reproché à Steven Spielberg dans son Ready Player One, et bien à tort à nos yeux tant le message, s’il est différent sur la conclusion de Hosoda, s’explique par son contexte. L’OASIS est un refuge face à un monde en déclin, accumulant les catastrophes et les pertes et où tout le monde pense qu’il n’est plus possible d’agir. Pas étonnant dès lors que tant de gens partent en voyage dans ce monde où tout est possible.

Le voyage se fait ici dans l’opposition la plus totale, comme souligné dans les choix photographiques de Janus Kaminski. Néanmoins, ce n’est pas pour dire que l’univers virtuel est absolument dangereux mais pour souligner la perte de soi de James Halliday dans sa création. C’est un naufragé, un fantôme marqué par le regret de ne pas avoir su s’accomplir dans le monde physique et de s’être détaché de tout. Jamais le film ne critique l’univers numérique qu’il a installé, il en montre juste ses failles et sa peur d’une reprise de pouvoir par celleux qui ne sont dirigé·e·s que par leur avidité, quitte à détruire ce qui reste une bouée de sauvetage virtuelle. Le trajet effectué par Wade passe donc par les multiples mondes de l’OASIS mais également par un itinéraire physique mis en

urgence, une fuite qui ne fait que souligner la dangerosité de la menace en montrant son effet sur les deux mondes. La fermeture par instants de l’OASIS n’est ainsi pas pour priver les gens car le héros est gangréné par une existence matérialiste (bien qu’il profite de sa richesse) mais bien pour créer un choc ainsi qu’un rappel que notre monde physique peut encore et doit être sauvé. C’est un moyen extrême mais qui devrait ainsi nous permettre de recréer un équilibre entre nos mondes afin que l’on ne finisse pas comme un spectre errant dans les remords et les regrets. Comme James Halliday, donc.

Rien que la représentation de l’univers numérique dans le film devrait permettre de comprendre que Spielberg ne l’attaque pas, bien au contraire. Dès le plan d’introduction de Wade, on comprend que l’OASIS est encore une fois une extension qui permet l’accomplissement de soi par le biais de la pop culture (celle-ci servant de référent social et de moyen de construction de l’individu). Comme dit de façon directe par Wade, les possibilités infinies de cet univers permettent à n’importe qui de devenir qui iel souhaite et de faire ce qu’iel veut. Le film en montre d’ailleurs plusieurs exemples, comment son inscription au quotidien est un moyen de s’évader qui devrait rappeler certains mauvais souvenirs du confinement par l’enfermement quasi perpétuel des personnages.

On reste sur un monde numérique en prolongation qui appuie la découverte du monde mais surtout ce voyage intime de sa propre exploration. Si dans Summer Wars, Kenji trouve cet accomplissement dans un autre univers que celui de son quotidien, le rapport au virtuel de Theodore, K et Wade ne fait que rappeler à quel point la technologie permet de créer un prolongement à notre monde physique pour mieux se créer un itinéraire émotionnel sans bouger de chez soi.

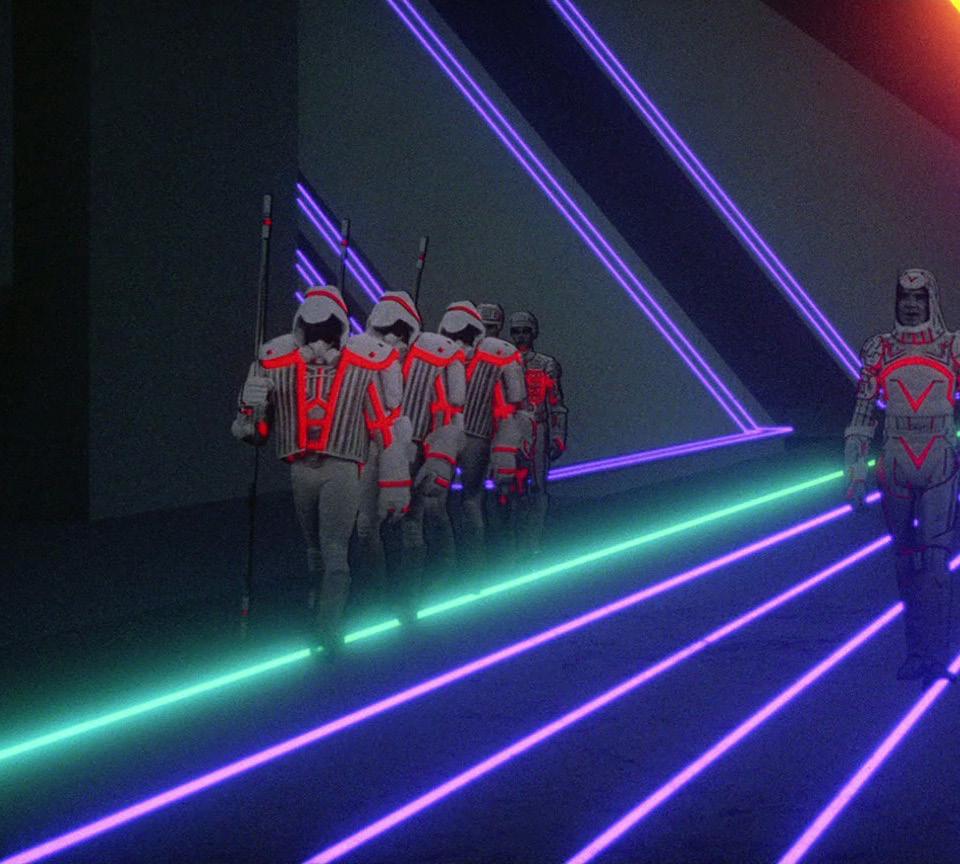

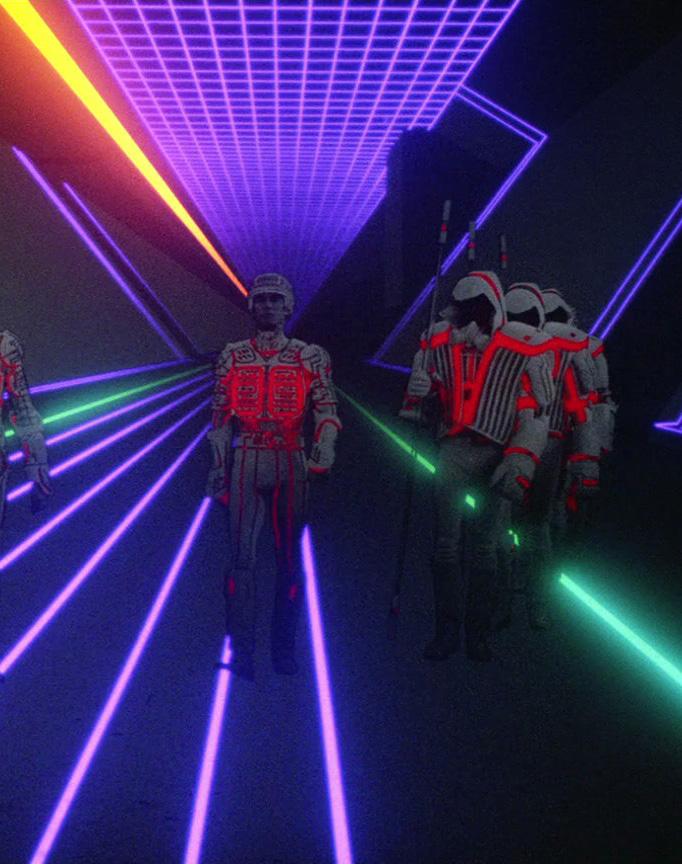

Impossible dès lors de ne pas parler d’exploration virtuelle sans aborder Tron. Le film culte a été pionnier dans ses effets numériques, au point de se voir refuser une nomination à l’Oscar des Meilleurs effets spéciaux par la tricherie que représentait l’utilisation des ordinateurs pour cet usage. C’est sans doute le long-métrage de Steven Lisberger qui a promis en premier les possibilités du voyage dans un univers numérique toujours aussi intéressant graphiquement. Le style néon a beau s’être implanté dans de nombreux titres de science-fiction, la représentation de l’univers du film inspire encore par son traitement et sa certaine grandiloquence, notamment dans ses espaces naturels.

L’ironie de voir Kevin Flynn y être envoyé sans bouger de son fauteuil est d’ailleurs assez ironique au vu du traitement du voyage, se basant encore ici sur une forme de surplace physique mais permettant quand même une découverte grisante. Ces promesses peuvent paraître futiles et niaises en 2021 mais on ne peut imaginer ce qu’elles ont dû provoquer en 1982. L’exploration qui s’y développe offre des possibilités si multiples que l’on s’y plonge encore et encore avec le même plaisir, et ce malgré des effets numériques qui peuvent paraître vieillis. Sa suite Tron : L’Héritage, suit cette même option de découverte par le biais du fils de Kevin Flynn, avec une esthétique plus architecturale, en pure logique avec l’expérience professionnelle du réalisateur Joseph Kosinski. Cet aspect plus lisse permet de redécouvrir avec une certaine modernité cet univers déjà exploré par le biais d’une interrogation sur l’évolution numérique. Tout en appuyant un certain décor marqué par la Rome Antique (le premier film pouvant être vu par le prisme des persécutions chrétiennes de l’époque), il s’en trouve une charge qui peut paraître plus froide mais dont l’épure conserve ce pouvoir de fascination. Le film profite en plus des avancées dans les effets numériques pour questionner l’héritage de ceux-ci à travers une œuvre où, à l’instar de son père, Sam Flynn peut être vu comme un explorateur involontaire du monde virtuel.

Cette volonté de représentation d’un univers numérique en découverte

peut être entamée par deux représentants européens : Thomas est amoureux et 8th wonderland. Dans le premier, le personnage principal souffre d’agoraphobie, au point de ne pas sortir de chez lui depuis des années. L’écran devient symbolique de celui face auquel vit notre héros, cet enfermement par rapport à une peur que les autres personnages l’exhortent d’affronter pour lui permettre d’avancer ou lui refusent par intérêt financier.

Le voyage numérique se fait ici par le biais des sens et plus spécifiquement de la sexualité. Dès l’ouverture, représentant un coït partagé avec un modèle virtuel, jusqu’à une relation à distance passant par un costume, Thomas est amoureux parle

de rapport au corps et de la sensation procurée par le sexe dans l’incapacité de toucher l’autre (un point commun avec Her et Blade Runner 2049, où la question de la matérialisation du corps est présente). On peut presque parler d’un appel au dehors avec un aspect assez vieilli sur plusieurs points mais dont l’intérêt réside dans un ensemble moins boomerisant que ce qu’on aurait pu craindre au premier abord.

Par rapport à 8th wonderland, l’usage d’Internet devient source de révolution, permettant de réunir les gens à distance dans une révolte organisée. Le voyage se fait ici par la pensée, l’idée de révolte et de reprise de contrôle passant par le biais de ce site où chacun peut communiquer et avoir un rôle dans un pays virtuel. L’aspect interconnecté autour du monde parvient à charrier des idées qui ne sont malheureusement pas toujours abouties, la faute à un budget trop restreint et à certains points qui font ressortir du métrage. Le résultat final reste quand même loin d’être honteux au vu de ce qu’il veut proposer, surtout lorsque l’on voit le plaisir de certains invités (comme Nikos Aliagas et Julien Lepers. Oui.) à participer à pareil film sans doute un peu trop fauché mais néanmoins intéressant.

On a donc parlé d’un voyage numérique permettant de raccrocher l’intérieur et l’extérieur, étendre une zone de confort ou au contraire la séparation d’un lien d’enfermement, ou encore de proposer une forme de périple qui permet d’oublier la restriction physique que l’on peut subir d’un point de vue biologique ou économique. Peut-être est-ce cela, la prochaine étape de la découverte de notre monde maintenant que tout ou presque a été exploré et que quitter notre planète sonne comme une lubie de riche. Ne serait-il finalement pas temps de se lancer de façon plus ample dans un périple à travers le numérique, de façon plus immersive encore que la réalité virtuelle ? À voir comment les artistes continueront d’aborder les promesses du numérique, qu’importe la taille de l’écran. Espérons juste que ce regard se fera avec une passion et une envie d’en voir plus plutôt que le jugement que savent exprimer les plus vieilles générations ancrées dans le passé face à l’appel du futur…