14 minute read

Brennpunkt Schulter

Die besten Maßnahmen bei Impingement

Das Schulterimpingement ist ein weit verbreitetes und schmerzhaftes Problem unter Trainierenden. Stephan Müller erklärt die Ursachen und zeigt die besten Maßnahmen und Übungen gegen das Engpasssyndrom der Schulter.

STEPHAN MÜLLER

Der Vorstand des BPT e.V. arbeitet als PT mit zahlreichen Weltmeistern und Olympiasiegern. Der Inhaber des GluckerKollegs ist mehrfacher Buchautor und regelmäßig als Experte bei ARD und SWR im Einsatz.

www.gluckerkolleg.de D ie Schulter ist ein sehr komplexes Gelenk mit vielen Muskeln. Die Bestandteile des Schultergelenks sind Knochen, Gelenkkapsel, Bänder, Muskulatur/Sehnen, Schleimbeutel und Unterhautfettgewebe/Haut. Der knöcherne Teil ist ein Kugelgelenk mit sehr großer Bewegungsamplitude. Es besteht aus dem Oberarmkopf (Caput humeri) als Gelenkkopf und einem Teil des Schulterblatts (Scapula) als Gelenkpfanne (Cavitas glenoidalis). Da die Pfanne in diesem Gelenk wesentlich kleiner ist als der Kopf, befindet sich an ihrem Rand eine Knorpellippe (Labrum glenoidale oder Limbus), die auf diese Weise die Pfanne vergrößert und das Gelenk stabilisiert.

ELASTISCHE KAPSEL

Zum Gelenkschutz entspringt aus der Pfanne die elastische Gelenkkapsel. Sie umschließt das Gelenk und hält es zusammen mit der Synovialflüssigkeit beweglich. Oberhalb dieses Gelenks befinden sich zwei knöcherne Abschnitte des Schulterblatts – der Rabenschnabelfortsatz (Processus coracoideus) vorn und die Schulterhöhe (Acromion) oben.

Diese Strukturen bilden die Ansatzpunkte für stabilisierende Bänder. Gemeinsam mit dem zwischen beiden verlaufenden Band (Ligamentum coracohumerale) bilden sie das Schulterdach. Zur weiteren Stabilisierung der Gelenkkapsel befinden sich im vorderen Bereich die sogenannten glenohumeralen Bänder. FUNKTIONELLE MUSKELN

Um die große Bewegungsamplitude des Schultergelenks (Articulatio humeri) zu stützen und zu stabilisieren, umschließen das Gelenk wichtige Muskeln. Sie hüllen den gesamten Schultergürtel ein und kommen von ihrem Ursprung aus verschiedenen Körperregionen.

Durch diese muskuläre Vielfalt ergibt sich ein breites Bewegungsspektrum. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, den Gelenkkopf in der Gelenkpfanne zu zentrieren und die eigentliche Bewegung des Gelenks durch die Kraftübertragung auf die beteiligten Knochen zu ermöglichen.

Für den erweiterten Bewegungsradius der Schulter unterscheidet man die folgenden vier funktionellen Muskelgruppen (modifiziert nach Rohen/ Schattauer, Funktionelle Anatomie des Menschen): • Muskeln, die vom Schulterblatt aus auf den Oberarm wirken, sind die

Muskeln der Rotatorenmanschette (M. supraspinatus, M. infraspinatus,

M. teres minor, M. teres major und

M. subscapularis) sowie der M. deltoideus und der M. coracobrachialis. • Muskeln, die vom Rumpf aus auf den Oberarm wirken: M. pectoralis major und M. latissimus dorsi. • Muskeln, die vom Rumpf aus auf das Schulterblatt wirken (trunkoscapulare Muskelgruppe), sind der M. rhomboideus major und minor, der M. levator scapulae, der

M. pectoralis minor, der M. serratus anterior und der M. subclavius.

Stephan Müller Der Ernährungsberater, Sportlehrer und Sportphysiotherapeut betreut als PT, Muskeln, die von der Halswirbelsäule aus Ausbilder und Ernährungsexperte zahlreiche Weltmeister, Olympiasieger und Top-Sportler sowie Bundesligaprofi s aus den Bereichen Fußball, Handball, Volleyball und Basketball. Der mehrfache Buchautor ist Mitglied im Vorstand des Bundesverbands PT e. V. und im TÜV-Expertenbeirat für die Fitness- und Gesundheitsbranche sowie Inhaber des GluckerKolleg und der PT Lounge GmbH.

Kurt Stübel Inhaber des GluckerKolleg, Sportlehrer und Sporttherapeut, Dozent an auf das Schulterblatt wirken (kraniozinguläre der GluckerSchule für den Bereich Trainingslehre, Muskellehre, Rückenschule KddR und Krankheitsbilder, Ansprechpartner für die Rückenschulleiter/innen-Ausbildung, mehrfacher Buchautor und Verfasser zahlreicher Fachartikel Nici Mende Dozentin für den Bereich Krankheitsbilder, Ausbilderin im Bereich Group Fitness und Anatomie/Physiologie, Rückenschulleiterin und TÜV zertifi zierte

Muskelgruppe), sind der M. trapezius und der Personal Fitness Trainerin, Konzeptentwicklerin für gesundheitsorientiertes Training, Fascial Fitness Advanced Trainerin und Ausbilderin. Jochen Neff Sportlehrer und Sporttherapeut und TÜV zertifi zierte Personal Fitness Trainer, Athletiktrainer im Profi sport, Mastertrainer TRX, Dozent für Personal Fitness Training, Rückenschule und Functional Training beim GluckerKolleg, Buchautor

M. sternocleidomastoideus. Diese neue Buchreihe wendet sich an praxisorientierte Personen, die schon als Fachkraft in diesem Bereich arbeiten oder selbst von einer dieser Verletzungen betroffen sind. Diese Buchreihe bietet erstmalig ein ideales Nachschlagewerk für die Betreuung und Behandlung von Kunden mit Schulterproblemen aus therapeutischer, trainingswissenschaftlicher, ernährungsphysiologischer und psychosomatischer Sicht. Durch die langjährige praktische Arbeit und Erfahrung der Autoren

Der M. supraspinatus (oberer Schultergrätenfi ndet der Leser außergewöhnliche, innovative und wirksame Übungen und Tipps für die Anwendung und die erfolgreiche Umsetzung im (Trainings-)Alltag. Der Leser bekommt hierdurch einen schnellen Gesamtüberblick über die sinnvolle Nachbehandlung von Schulterproblemen. Die Inhalte dieses kompakten Nachschlagewerks sind leicht in die Trainingspraxis umzusetzen. Dieses Buch ersetzt nicht den Arztbesuch und die Physiotherapie, vielmehr verstehen es die Autoren als sinnvolle anschließende Betreuungsgrundlage. Ergänzend wurden zu vielen der im Buch abgebildeten Übungen kurze Videoclips gedreht, die muskel) ist der wohl wichtigste Schultermuskel. kostenlos auf der body LIFE-Homepage www.bodylife.de/buecherclips angesehen werden können. In Zusammenarbeit mit

www.bodylife.de/buecherclipsEr liegt dem Kopf und der Pfanne am nächsten, ISBN 978-3-938939-34-5

ist einer der Hauptstabilisatoren und weist zudem am häufigsten „Ausfallerscheinungen“ auf. Risse, Einklemmungen und Verkalkungen treten bei diesem Muskel sehr häufig auf (z. B. ein Supraspinatussehnensyndrom). Dieser Schultergrätenmuskel gehört zur Rotatorenmanschette, die das Gelenk durch ihre Struktur (Sehnenplatte der vier Rotatoren und des Ligamentum coracohumerale) muskulär absichert.

IMPINGEMENTSYNDROM

Vorweg sei gesagt, dass als Impingement (Einklemmung) eigentlich nur die Verengung des subacromialen Raums angesehen wird. Was daraus resultiert, sind differenziert zu behandelnde Krankheitsbilder, die sich aus dieser „Schulterenge“ ergeben. Die Folgen davon können eine Supraspinatus- oder eine Bizepssehnenentzündung sein. Als subacromialer Raum (Bereich unterhalb des Acromions und des Schultereckgelenks) wird der Platz zwischen dem Schulterdach und dem Oberarmkopf beschrieben. In diesem Raum verlaufen die Muskelstränge der Rotatorenmanschette und der Schleimbeutel (Bursa subacromialis). Durch wiederkehrende Fehlbelastungen, eine degenerierte Rotatorenmuskulatur oder Strukturverletzungen, also dauerhafte Reizungen, kommt es zu Schwellungen, Entzündungen und/oder Kalkeinlagerungen in der Muskulatur, in den Sehnen und im Schleimbeutel. Auch Knochenspornbildungen im Schultereckgelenk (Acromioclaviculargelenk) oder ein zu straffes Band (Ligamentum coracoacromiale) können Auslöser hierfür sein. Das Resultat ist ein deutlich verkleinerter subacromialer Raum. Die hierdurch entstandene Druckerhöhung wird in der Medizin als Impingementsyndrom oder auch Subacromialsyndrom (SAS) bezeichnet.

KONSERVATIVE THERAPIE

Wenn frühzeitig auf Schulterschmerzen reagiert wird, können die Folgekrankheiten verhindert oder nachhaltig therapiert werden. Bei Menschen mit alltäglichen eintönigen Schulterbelastungen (z. B. Überkopfarbeiten bei Handwerkern, häufige Schulterübungen im Fitnessstudio oder Stützbelastungen in der Pflege) sollte ein

BETREUUNGSHANDBUCH SCHULTER S. Müller · K. Stübel · N. Mende · J. Neff

BETREUUNGSHANDBUCH SCHULTER

· Luxation · Supraspinatussehnensyndrom · Bizepssehnensyndrom · Impingement

Therapie – Training – Ernährung – Psychosomatik

2. Aufl age

Inklusive kostenloser Online-Videoclips von

BUCHTIPP

S. Müller, K. Stübel, M. Schley: Betreuungshandbuch Schulter bodyLIFE Medien GmbH, 138 S., 14,95 €

https://shop.bodylife-medien.com

SCHULTERMOBILISATION

Durchführung:

• Rückenlage einnehmen • Oberes Bein im 100°-Winkel auf einen Redondoball legen • Arm in der Innenrotation unter der Lendenwirbelsäule positionieren und von dort über die Seite hinter den Kopf in eine Außenrotation bringen (sofern machbar) • Ellenbogen der Spielhand bleibt am Boden

dauerhaftes Ausgleichstraining stattfinden. Wenn

möglich, sollten diese Impingement-fördernden Tätigkeiten (Überkopfbewegungen) umgangen oder weitgehend vermieden werden. Es hat sich gezeigt,

dass die Regenerationsphase der Schulter leider wesentlich länger dauert als z. B. die nach einer

Überlastung im Kniebereich.

DIE WICHTIGSTEN MASNAHMEN

• Ruhe: Bei einem entzündlichen Impingement

sollten in jedem Fall die Strukturen durch Ruhe entspannt werden. Häufig hat eine Überlastung

zu den Beschwerden geführt.

• Physiotherapie: Das spezifische Entlasten (Traktion) der Schulter führt zu einer Erweiterung des

subacromialen Raums. Eine manuelle Therapie

oder die McKenzie-Therapie kann Schmerzen

reduzieren. Zudem erhalten die Patienten Anleitungen für ein schultergerechtes Bewegungsverhalten. Bei einem knöchernen Impingement stößt

die Physiotherapie jedoch an ihre Grenzen – hier

ist eine medizinische Behandlung erforderlich.

• Tabletten/Injektionen: Sie helfen bei einer Schleimbeutelentzündung, die Entzündung einzudämmen und somit die Schwellung abzubauen, den Reizmechanismus zu schwächen und

die Druckbelastung im subacromialen Raum zu

normalisieren. Es erfolgt eine Einspritzung in den

subacromialen Raum mit einem Lokalanästhetikum und einem Steroid. Zur weiteren systemischen Unterdrückung der Entzündungsreaktion

wird dann in den folgenden sechs bis zwölf Wochen ein nichtsteroidales Rheumatikum (z. B. Ibuprofen) eingesetzt. Zusätzlich ist der Verzehr von

entzündungshemmenden Lebensmitteln eine

sinnvolle Ergänzung.

• Akupunktur: Sie eignet sich zur Schmerzlinderung, ist meist jedoch eine Privatleistung.

• Röntgentiefenbestrahlung: Sie wirkt entzündungshemmend und daher schmerzentlastend

auf die entzündeten Strukturen. Ein Nachteil hierbei ist die (geringe) Strahlenbelastung.

• Kältetherapie/Kryotherapie: Sie wird meist in Kombination mit Physiotherapie zur kurzfristigen

Schmerzlinderung genutzt.

• Stoßwellentherapie: Sie soll bei einer Kalkablagerung schmerzlindernd und lösend wirken. Diese Behandlungsform ist jedoch keine anerkannte

Therapiemethode, zudem eine kostspielige private Leistung und nicht immer wirkungsvoll.

Die abgebildeten Übungen fördern die Stärkung der schultergelenkumspannenden Muskulatur, die für eine stabile Schulter sinnvoll sind. Diese helfen,

Schulterproblemen vorzubeugen und die Schulter

so weit zu stabilisieren, dass es zu keinen Problemen und Einschränkungen kommt. W

RETROVERSION AM KABELZUG

Durchführung:

• Freie Hand an die Lendenwirbelsäule legen (zur Kontrolle der Lendenlordose) • Gestreckten Arm nach hinten führen • Maximale Range of Motion (ROM) ausnutzen • Handgelenk stabil halten • Oberkörper bleibt gerade Variation: Die Übung mit vorgebeugtem Oberkörper und einer Kurzhantel durchführen

INNENROTATION AM KABELZUG

Durchführung:

• Fixierte Lendenlordose halten

• Oberarm eng am Körper halten • Ellenbogenwinkel beträgt 90° • Kabelzug kommt von außen • Innenrotation durchführen und dabei die

Handgelenke stabil halten • „Kurzer Fuß“ nach Janda/Dreipunktbelastung • Körper bleibt gerade

Biochemisch betrachtet, ist der Zustand der Motivation ein kleines Feuerwerk von Neurotransmittern und Hormonen. Dopamin spielt dabei als Botenstoff für

Belohnung eine zentrale Rolle. Aber auch Nor- adrenalin, Serotonin, Testosteron, Cortisol und andere Substanzen sorgen in der passenden

Konzentration für die richtigen Bilder im Kopf und die nötige Energie im Körper. Häufig denken wir, dass uns genau dieses Gefühl durch jeden

Moment der Anstrengung begleiten sollte. Doch warum ist das nicht so?

„Fange zu tun an, dann hast du auch die Kraft dazu.“ Ralph Waldo Emerson

Diese Art der Ansprache hat sicher jeder schon einmal gehört. Und Herr Emerson hat recht. Er beschreibt mit diesem Zitat zwei Wahrheiten: Zum einen benötigen wir den Glauben daran, etwas bewirken zu können, und zum anderen schaffen wir nur etwas, wenn wir tatsächlich anfangen. Schaffen wir etwas, das wir uns vorgenommen haben, entwickelt sich Selbstwirksamkeit. Diese ist essenziell, wenn wir neue Herausforderungen angehen wollen. Wie können wir diese fördern und dem Kunden dabei helfen, sie für sich zu entwickeln?

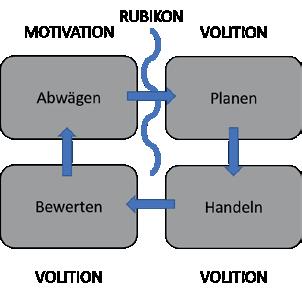

DAS RUBIKON-MODELL

In der Psychologie wird das „Rubikon-Modell der Handlungsphasen“ (siehe Abbildung unten) als theoretisches Grundgerüst genutzt, um darzustellen, welche Stufen in einem Handlungsverlauf aufeinander folgen. Der Name des Modells leitet sich aus einer historischen Gegebenheit ab. Der Fluss Rubikon bildete in der Antike die natürliche Grenze zwischen Italien und der römischen Provinz Gallien. Genau so, wie es für Julius Caesar mit Überschreiten des Rubikons kein Zurück mehr gab und es in der Folge zum Bürgerkrieg zwischen Caesar und seinem Konkurrenten Pompeius kam, wird beim Rubikon-Modell für den Handelnden mit dem „Schritt über den Rubikon“ die Entscheidung für eine der Handlungsmöglichkeiten gefällt. Ein Zurück ist nun (theoretisch) nicht mehr möglich.

Der Begriff „Motivation“ wird im Modellkontext vor allem in der ersten Phase benutzt. Hier werden Bedürfnisse abgewägt. Die Erwartung einer Belohnung und der damit zusammenhängende Wert sorgen für die entscheidende Motivation. Es ist fast selbsterklärend, dass wir immer wieder zwischen den vier Phasen hin und her springen – schließlich sind wir keine Roboter. Die große Herausforderung ist, in ständig wechselnden Szenarien und mit ständig wechselnden Bedürfnissen und Energien die Intention und das Handeln aufrechtzuerhalten. Unsere Aufgabe als Trainer ist hierbei äußert komplex. Denn der Entwurf eines einzigen Handlungsplans reicht meist überhaupt nicht aus. Wir müssen es schaffen, dass der Kunde befähigt wird, sich immer wieder seiner Motive und Impulse bewusst zu werden. Diese werden häufig durch Werte und Glaubenssätze stark beeinflusst. Dazu zwei Beispiele:

• Handlungsablauf mit wenigen Störfaktoren: Martin ist auf einer Veranstaltung und erkennt einen jungen Mann wieder, der ein vielversprechender Businesskontakt sein könnte. Martins Motivation, ihn zu begrüßen, ist hoch, da er einen hohen Wert darin erkennt, mit ihm ins Gespräch zu kommen und seine Erwartung an das Ergebnis des Kontakts positiv ist. Vielleicht ergeben sich schon bald wirtschaftliche Symbiosen, denkt er sich.

Die Intention ist klar und wird initiiert. Der Rubikon ist überschritten. Die Motivation für die kurze Handlung ist hoch, da die Selbstwirksamkeitserwartung (also das Gefühl, ein gutes Gespräch in Gang zu bringen und zu einem guten Ausgang führen zu können) ebenfalls gegeben ist. Die Planung der Handlung läuft kurz ab, da die Handlungsoptionen gering sind (gehe ich hin und stelle mich vor oder nicht?). Die Handlung erfolgt prompt. Im Nachhinein wird bewusst oder unterbewusst kurz bewertet, ob die Handlung erfolgreich war, und dann mit einem Dopaminausstoß belohnt. Gute Laune, mehr Selbstsicherheit und eine höhere Selbstwirksamkeitserwartung sind die Folgen.

Abbildung: das Rubikon-Modell der Handlungsphasen

• Handlungsablauf mit vielen Störfaktoren: Petra hat sich das Ziel gesetzt, zehn Kilo abzunehmen und abends gesund zu kochen.

Abend A: Der Supermarkt um die Ecke hat schon geschlossen. Petra muss einen anderen besuchen, bekommt starken Hunger und kämpft dagegen an, während sie einkauft. Eine andere sehr starke Motivation kommt hinzu und sie kauft sich einen Schokoriegel, um Stress abzubauen und etwas zu essen, bis sie zu Hause ist. Abend B: Petra hat alle Zutaten vom Einkauf gestern zu Hause parat, ihr Partner ist allerdings krank und die kleine Tochter schreit. Petra hat keine Zeit mehr zum Kochen und schmiert sich Stunden später noch kurz vor dem Einschlafen ein Brot. Abend C: Der Chef bittet Petra darum, noch eine dringende Abgabe zu vollenden. Ihr Partner kann währenddessen das geplante Gericht zu Hause nicht kochen. Es gibt Fischstäbchen mit Mayonnaise zum Abendessen und weil sie ihren Partner nicht kränken will, beschwert Petra sich nicht.

DIE VIER PHASEN DER MOTIVATION

Was kann ich also tun, um mich selbst zu unterstützen, genug Motivation und Volition (Willenskraft) aufrechtzuerhalten, um mein Ziel zu erreichen? Im Rubikon-Modell der Handlungsphasen beschreiben die Psychologen Heinz Heckhausen und Peter M. Gollwitzer vier Schritte, die das Erreichen eines Ziel kennzeichnen:

1. Phase: Abwägen

Versuche, so klar wie möglich dein Ziel herauszuarbeiten. Male dir ein Bild auf allen Ebenen aus und stelle so tiefgründig wie möglich heraus, was dich alles dazu bewegt, diese Veränderung anzustreben. Beschreibe, wie du dich im Moment der Zielerreichung fühlen wirst. Beschreibe, was du denken wirst, was du sehen, riechen und schmecken wirst. Versuche, dir dieses Szenario so präzise und bunt auszumalen wie möglich. Es ist wichtig, dass du dieses Bild und die Gründe dafür auch bei größtem Widerstand abrufen und dir vor Augen führen kannst!

Nehmen wir das Beispiel „Abnehmen“: Wenn ich abgenommen habe, werde ich mich leichter, attraktiver und schöner fühlen. Die neue Kleidung wird passen. Ich werde mich selbstbewusster und fitter fühlen und mehr Kraft haben.

Ich werde stolz auf mich sein usw.

Fragen, die dir dabei helfen können, deine Motive und das tiefere Warum zu finden, wären

z. B.: Was bekomme ich genau, wenn dieses Ziel erreicht ist? Warum genau wünsche ich mir das? Welche positiven und negativen Folgen kommen auf mich zu? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dies passiert?

2. Phase: Planen

Investiere die Zeit und stelle dir so konkret wie möglich verschiedene Szenarien vor, die eintreten können. Was wird dir passieren? Wie wirst du dich fühlen? Wie wirst du versuchen zu handeln? Wie kannst du dem begegnen? Was und wer kann dir dabei helfen? Ein neues Szenario ist dabei? Gut – plane erneut und finde eine

Lösung.

Hier hilft eine andere Imagination: Handlung gegen Widerstände durchführen: Ich weiß, warum ich dies tue. Ich bin kontrolliert und klar. Ich bin diszipliniert und stark. Mein Körper ist müde und hat Hunger, aber das ist kein Problem. Gleich gibt es etwas zu essen und es wird genau das Richtige sein. Wenn ich so weitermache, dann werde ich mein Ziel erreichen. Ich kaufe weiter ein und lasse das Süßigkeitenregal links liegen.

Laut einer Studie von Pham & Taylor (1999) schnitten Studenten, die visualisierten, wie sie lernen – also ein zielführendes Verhalten durchführten –, in Tests besser ab als die Mitglieder der Vergleichsgruppe, die sich nur vorstellten, wie es ist, den Test bestanden zu haben.

3. Phase: Handeln

Die Phase des Handelns ist die schwierigste und leichteste zugleich. Hier fehlt sehr wahrscheinlich die Motivation, die wir so stark vermissen. Sie wird nicht da sein, wenn wir sie nicht bewusst herbeiführen z. B. über Selbstgespräche, Coachinggespräche, Körperübungen zur Aktivierung, Musik, Visualisierung und andere Trigger und Methoden. Oder über das „Einfach-Anfangen“!

Haben wir einmal begonnen und bleiben bewusst im Moment, kann sich so etwas wie eine „flow experience“ (Csiksezentmihalyi 1975) einstellen – eine Phase, in der keine neuen Handlungspläne und Vorsätze, konkurrierenden Motive, selbstreflektierenden Gedanken oder ablenkenden Umweltreize den Handlungsverlauf stören. Wir sind eins mit unserer Tätigkeit – und werden nicht wieder zurückgeworfen in die Phase des Abwägens.

Hier gilt es, so gut wie möglich alle störenden Umweltreize auszublenden und flexibel zu bleiben. Hilf deinem Kunden dabei, zu lernen, flexibel auf Hindernisse zu reagieren. Schließlich können uns diese schnell wieder in die Planungsphase zurückwerfen. Das stellt kein Problem dar, wenn wir bereit sind, unseren Plan kurzfristig anzupassen.