9 minute read

Nessuna immagine è innocente Wlodek Goldkorn

from L'ESPRESSO 34

by BFCMedia

Le immagini non sono innocenti e le verità che trasmettono sono molteplici, spesso ambivalenti, sempre soggette alla nostra interpretazione perché sono fatte dallo sguardo di chi le produce, del fotografo (professionale o meno), di chi filma un evento con il suo smartphone; uno sguardo che successivamente incrocia l ’occhio di che ne usufruisce. E né lo sguardo né l ’occhio sono tabula rasa, guidati invece da opinioni e pregiudizi, talvolta da ideologie o utopie future o nostalgiche o anche dalla libido (che non tratteremo qui), da un racconto precostituito. Lo sappiamo da de-

Uno sguardo non è mai tabula rasa , perché è guidato da opinioni e pregiudizi , da ideologie, da nostalgie e da utopie future. Dai nostri desideri

Advertisement

cenni, da quando - per fare un solo esempio - una studiosa come Susan Sontag alle fotografie ha cominciato a dedicare libri e e saggi. Eppure ogni volta che vediamo un’immagine, che voglia essere eclatante o scandalizzare lo spettatore, caschiamo nell ’illusione che quella sia la verità accertata. Del resto la nostra memoria più che delle parole è fatta da immagini. È successo pure in questa estate violenta, fra un assassinio feroce, un tentativo di uccidere uno scrittore celebre e un ritratto di un leader che guida un Paese in guerra. Ma procediamo con ordine.

A par tire da un v ideo amatoria le in cui si vede niente o poco. Siamo in una sa la a Chautauqua nello Stato di New York il 12 agosto. Nel fi lmato, della durata di 45 secondi, vediamo persone che si a lzano da lle sedie. Poi sentiamo un uomo g ridare ripetutamente «Oh, my God» (Dio mio). A l suono delle parole si sov rappongono le immag ini di un pa lco dove una dozzina di persone sono disposte su l lato sinistro in un cerchio. Lentamente, entra in scena un poliziotto con un cane a l g uinzag lio ed entrambi, l ’uomo e l ’anima le, sembrano smarriti e f uori luogo. Il punto è questo: f uori focus è tutto quello che succede. Ma sappiamo (da a ltre fonti) che il v ideo documenta il tentativo di uccidere, con quindici coltellate, Sa lman Rushdie. Sappiamo pure che molti anni fa a Teheran è stata emessa una fat wa , una condanna a mor te contro di lui per aver scritto e pubblicato “I versetti satanici ” e non riassumeremo questa v icenda né il libro. Quello che ci interessa è il contesto. Basta leggere “I fig li della mezzanotte”, il romanzo con cui lo scrittore, oltre 4 0 anni fa , è assur to a lla celebrità e ha v into il Booker Prize per capire che si tratta di un autore critico nei confronti del rappor to che l ’Occidente ha con il resto del mondo, che in quel libro decostr uisce la ling ua ing lese colonia le, introduce g li idiomi molteplici e spuri delle strade di Mumbai (un

po’ come hanno fatto g li autori ebrei americani usando parole in y iddish nei loro testi) e parla dello sg uardo che i colonizzati percepiscono e subiscono da par te deg li occidenta li. Ma è più che lecito sospettare che l ’attentatore e g li estensori della fat wa sappiano poco o nu lla di approfondito su Rushdie. O forse, a l contrario, l ’ ira dei fondamenta listi si è rivolta contro un autore che v ive la letteratura come indag ine su lle verità , del mondo lontanissimo da og ni ideolog ia o fede rivelata . E che proprio per questo e non per la sua (inesistente) blasfemia lo vog liono mor to. Tutto questo nell ’ immag ine immediata fi lmata e diff usa non si vede, ovv iamente. Ma anche nelle cronache si parlava raramente dei “Fig li della mezzanotte”, come se per raccontare lo scrittore fosse impor tante solo l ’u ltimissimo episodio. A scanso di equivoci: Rushdie, una volta amico e oggetto delle lodi di Edward Said pioniere deg li studi post-colonia li, neg li u ltimi anni ha av uto un attegg iamento sempre più critico nei confronti dell ’Islam ma il libro resta e l ’autore ne è sempre fiero e ne rivendica l ’approccio.

Poi c’è invece la vicenda di una serie di immagini non casuali, non amatoriali ma esplicitamente posate e volutamente artificiali. Stiamo parlando delle foto di Volodymyr Zelensky assieme alla moglie Olena, scattate da Annie Leibovitz e pubblicate a fine luglio su “Vogue”. Ci interessa, di nuovo, il contesto e la memoria. Memoria delle fotografie. Ecco, la più discussa fra le immagini raffigura la coppia presidenziale seduta a un tavolo, le facce rivolte verso l ’obiettivo. Lui abbraccia quasi disperatamente la compagna della vita come se fosse la sua ancora nell ’universo. Il punctum (per usare il termine caro a Roland Barthes) è la mano destra piuttosto grande del marito che stringe il corpo della moglie: la fede sul dito medio in vista. Sopra le braccia e i corpi ci sono i volti dei due con la guancia della donna attaccata alla guancia dell ’uomo. Lei ha i capelli biondi mossi dal vento, gli occhi verdi-azzurri e la pelle dalla carnagione bianca. Lui ha i capelli e la barba neri come è anche il colore degli occhi, la carnagione della pelle è scura, il naso pronunciato, grande. Lui è forte, lei fragile? Non lo sappiamo. La foto è ambigua, è lecito il sospetto che sia la ragazza bionda stretta dalla manona dell ’uomo

Da sinistra: la copertina di Vogue, con il leader ucraino Zelensky e la moglie Olena, in uno scatto di Annie Leibovitz; lo scrittore Salman Rushdie; l’omicidio di Alika Ogorchukwuch, a Civitanova Marche

scuro a dargli la forza e la fiducia.

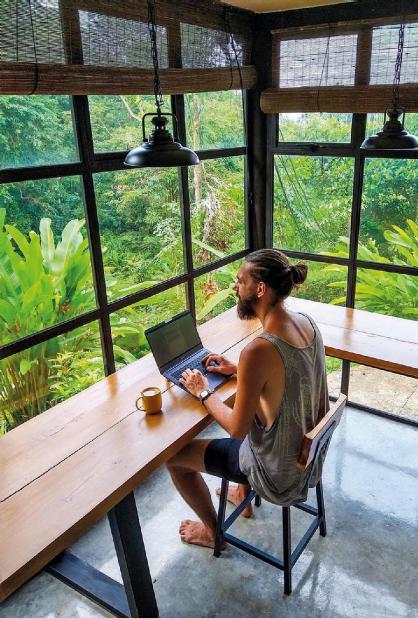

Ecco, a questa foto è stata mossa l ’accusa di futilità, di immoralità, di qualcosa che non andava fatto perché il glamour - la foto è glamour - non si addice a un Paese in guerra dove vengono distrutte le città e ammazzate le persone. Può darsi. Però, nella discussione è mancato tutto quello che oltrepassa lo scatto. Intanto elenchiamo due elementi. Il primo. Le foto di Leibov itz fanno eco a un altro ser v izio della stessa autrice di vent’anni fa. In quelle fotografie del 2002 Leibov itz aveva raffigurato, sempre in chiave glamour, George W. Bush e il suo staff di allora: da Condoleeza R ice a Dick Cheney a Colin Powell e Donald Rumsfeld (e quella immagine fece anche da copertina di questo settimanale). In ambedue i ser v izi, la fotografa, compagna di Sontag (ci torneremo) racconta il potere in guerra, potere che tenta di apparire romantico nella conv inzione che la forza e il sacrificio possano fare leva sulla storia e riscattare la dignità di un popolo (per Bush la guerra contro l ’Iraq cui si stava preparando doveva riscattare l ’umiliazione subita l ’11 settembre). Ma anche l ’idea di portare la libertà sulla punta delle baionette, per quanto sbagliata, è romantica. Romantica è pure la percezione che lo spettatore ha della solitudine e della tristezza del potere. Nella foto di Zelensky con la moglie lo spazio attorno sembra v uoto, quasi incolore, come un po’ lo sono i vestiti che i due indossano. Foto glamour si è detto. Infatti sono destinate a un pubblico che v uol essere glamour: il ceto urbano di K iev, Leopoli e Mariupol, gente che ambisce a v ivere esattamente come i loro pari a Milano.

Abbiamo detto che le immagini non sono innocenti. E allora parliamo del secondo elemento mancato nella discussione sulle foto di Leibovitz. Eccolo, perfino le immagini che documentano la Shoah e ne sono testimonianza non ci dicono la “verità oggettiva” ma svelano l ’occhio di chi le ha fatte. E alcune sono glamour. Lee Miller era una fotografa americana e una delle prime donne reporter di guerra. È celebre la foto dove lei posa ma in realtà ne è la regista: nuda nella vasca da bagno di Hitler, un paio di scarponi da soldato davanti. È un’immagine metaforica e come tutte le metafore soggetta a interpretazioni e non priva di ambiguità per l ’ambientazione e il richiamo all ’intimità. Miller ha anche scattato fotografie a Buchenwald. In una, glamour, si vedono detenuti, davanti a un mucchio di ossa. Gli ex prigionieri hanno addosso maglioni e giacche civili più che decenti, ai piedi scarpe robuste. Solo i pantaloni sono quelli da lager. Eppure, quella foto posata ebbe un impatto enorme nel fissare la memoria dei campi nazisti. Ma c’è di più. Tutti noi (o quasi tutti) abbiamo presenti le immagini degli ebrei sulla rampa di Auschw itz prima di essere av viati alle camere a gas, o sull ’orlo delle fosse in cui finivano i corpi dei fucilati, per esempio a Babij Jar alle porte di K iev. Però, osser vando queste immagini vediamo le vittime con lo sguardo dei loro assassini. La stragrande maggioranza delle fotografie della Shoah sono state infatti scattate dai carnefici. Ecco perché le immagini non sono innocenti. E per tornare a Sontag, in un bellissimo testo del 2002 “Look ing at War” pubblicato su “New Yorker,” parlando delle foto della guerra civile in Spagna, la grande pensatrice si chiedeva se l ’este-

Sopra: la celebre foto dell’americana Lee Miller, nella vasca da bagno di Hitler. A destra, dall’alto: la scrittrice Susan Sontag; la fotografa Annie Leibovitz

tizzazione uccide l ’autenticità . Domanda aperta . Ma poi dice pure che non basta vedere g li orrori per essere contrari a lla g uerra . E non è neppure sufficiente condannare la g uerra per stare da lla parte g iusta . Occorre empatia, la capacità di disting uere. Cose difficili queste senza indagare il contesto delle foto, le fonti e la genesi dei fatti rappresentati. O se vog liamo, la stessa immag ine può raccontare due storie opposte.

Ma le immagini sono comunque testimonianze (per la memoria e per la giustizia). Lo dice uno storico della Shoah, Christopher Browning, motivo per cui tutte quante sono importanti nonostante la loro provenienza, che va spiegata. Vale pure per chi viene accusato di ignavia per non aver impedito la violenza estrema. A Civitanova Marche il 29 luglio, un uomo uccideva a colpi di stampella un altro uomo. Saliva il coro di indignazione: perché le persone intorno non sono inter venute per fermare l ’omicida e invece si sono limitate a filmare l ’accaduto? Ma quelle immagini, sfocate, frammentarie, sono importanti non solo e non tanto per il loro valore simbolico quanto prima di tutto per i Tribunali della Repubblica. Lo sono però perché il contesto ci è noto.

La Nobel polacca alla letteratura Olga Tokarczuk dice spesso che viviamo in un’epoca in cui tutto viene preso alla lettera e sono scomparsi la metafora, il simbolo, il contesto. Ricostruirli è una forma di resistenza perché la metafora, il simbolo, il contesto ci rendono consapevoli di quanto viviamo dentro la catastrofe, di quanto le vittime non sempre sono esseri angelici, ma quanto in fin dei conti occorre scegliere da che parte si sta. O, per parafrasare Hannah Arendt: per aver la capacità di osser vare e dare giudizio (quindi, aggiungiamo noi, interpretare le immagini) non occorre abbracciare tutto il mondo ma considerarsi soltanto cittadini del mondo. Q