12 minute read

Communiqué de presse

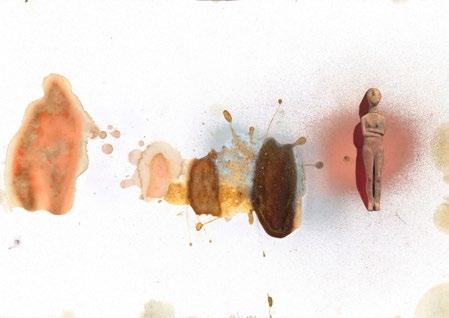

Mac Adams, Circumstantial Evidence, 2016. Collection Frac Normandie Rouen Crédit photo : Aurélien Mole /galerie gb agency

Avec Ingrid Berger, Katinka Bock, Mathieu Bonardet, Ulla Von Brandenburg, Broomberg & Chanarin, Lynne Brouwer, Thomas Cartron, Jagna Ciuchta, Collectif d’en Face, Anne Collier, Dominique De Beir, Morgane Fourey, Marina Gadonneix, Nikolaus Gansterer, Marc-Antoine Garnier, Agnès Geoffray, Geert Goiris, Joseph Grigely, Raphaël Grisey, Christophe Guérin, Florim Hasani, Albane Hupin, Pierre Joseph, Hiwa K, Barbara Kasten, Julien Lelièvre, Élodie Lesourd, Mac Adams, Manuela Marques, Mathieu Mercier, Marianne Mispelaëre, Géraldine Millo, Matan Mittwoch, Karl Nawrot, Constance Nouvel, Estefanía Peñafiel Loaiza, Aurélie Pétrel, Diogo Pimentão, Julien Prévieux, Isabelle Prim, Eileen Quinlan, Sébastien Rémy, Sébastien Reuzé, Sebastian Riemer, Gilles Saussier, Timothée Schelstraete, Joachim Schmid, Pierre Seiter, Slavs And Tatars, Cally Spooner, Éric Tabuchi, Laure Tiberghien, Julie Tocqueville, François Trocquet, Francisco Tropa, Thu-Van Tran, Frédéric Vaesen, Erik Van Der Weijde, Ian Wallace...

FRAC NORMANDIE ROUEN 3 place des Martyrs-de-la-Résistance 76300 Sotteville-lès-Rouen T. 02 35 72 27 51

contact presse : Chloé Palau c.palau@fracnormandierouen.fr T. 07 72 03 61 36

DEUX SCÉNARIOS POUR UNE COLLECTION

Oeuvres acquises par le Frac Normandie Rouen en 2018, 2019 et 2020.

Commissaire de l’exposition : Véronique Souben, directrice du Frac Normandie Rouen

Scénario 1 : Corps, couleurs, matières

DU 13 MARS AU 09 MAI 2021

Scénario 2 : Plan, image, séquence

DU 10 MAI AU 15 AOÛT 2021

au Frac Normandie Rouen

Deux scénarios pour Une collection présente un panorama exhaustif des œuvres récemment acquises par le Frac Normandie Rouen depuis 2018 en proposant deux accrochages successifs dont les articulations et approches peuvent s’apparenter à deux scénarios distincts, à deux écritures.

Alors que le premier donne à voir, de manière sensible, différentes façons de représenter, mettre en scène le corps, la nature et la matière, le deuxième d’apparence plus conceptuelle, est guidé par la question du dispositif et agit comme un envers du décor.

Pensée selon deux abords spécifiques, l’exposition déploie ainsi près de 150 œuvres produites par 62 artistes de la jeune génération comme Pierre Seiter, Marc-Antoine Garnier, Laure Tiberghien, Raphaël Grisey, Constance Nouvel, Sébastien Rémy, ou plus confirmés de la scène nationale comme Aurélie Pétrel, Pierre Joseph, Marina Gadonneix, Julien Prévieux, Thu-Van Tran, Elodie Lesourd et internationale avec Slavs and Tatar, Broomberg & Chanarin, Ulla Von Brandenburg, Anne Collier, Mac Adams, Ian Wallace…. Parmi les œuvres exposées, beaucoup relèvent des grands axes qui orientent aujourd’hui la collection tels que l’environnement au travers de l’espace construit, du territoire, de la nature ; le corps dans sa dimension esthétique, sociale, politique mais aussi médiatique et performative, ou le récit dans des formes disruptives liées aux livres, à l’écriture, à l’image, à l’installation.

A travers ces deux temps, Deux scénarios pour Une collection offre également au public l’opportunité d’assister au décrochage du premier volet puis à l’accrochage du second volet par l’équipe de régie. Il s’entend ainsi comme un work in progress, un montage en cours qui donne un accès inédit aux coulisses de l’exposition.

INFO COVID En dépit de sa fermeture temporaire, le Frac poursuit son programme d’exposition. Des visites professionnelles, en petit nombre, sont proposées. Si les rendez-vous et événements annoncés ne peuvent avoir lieu au Frac, des versions numériques et en ligne seront imaginées. De plus, l’exposition sera accessible pour tous en visite virtuelle dès la fin mars.

PRÉSENTATION SCÉNARIO 1

DU 13 MARS AU 09 MAI 2021

Hiwa K, One Room Apartment, 2008. Photographie. Collection Frac Normandie Rouen

Christophe Guérin, Fendre les flots, 2016. Vidéo. Collection Frac Normandie Rouen

Ingrid Berger, Cosmos/fatigue, 2019. Dessin, collage. Collection Frac Normandie Rouen TERRITOIRE & SÉDIMENTATION

L’exposition s’ouvre avec des oeuvres relevant de l’un des axes fort de la collection, le territoire. Les aquarelles de Florim Hasani et les photographies de Julien Lelièvre donnent à voir des architectures abandonnées. La maison en construction photographiée par Hiwa K, à proximité des champs de mines au Kurdistan irakien, reflète quant à elle une nouvelle forme d’habitation individuelle. L’œuvre, One room apartment, symbolise pour l’artiste une structure sociale tournée vers le repli sur soi induit par les mutations politiques et l’adhésion à une économie de marché mondiale.

Dans l’espace attenant, les photographies de Gilles Saussier, l’édition de Raphaël Grisey et la vidéo de Christophe Guérin sont le fruit de leurs expéditions. Elles ont une approche documentaire. Gilles Saussier a ainsi imaginé pour son projet, 180 kilomètres avant la mer, un tracé qui prolonge en ligne droite l’avenue des Champs-Élysées jusqu’à la Manche, dans la perspective de l’axe historique parisien du Louvre à la Défense. Depuis il explore l’ensemble des lieux et des activités situés sur ce tracé, engageant à chaque étape des rencontres avec les habitants, les écoles, les associations… et réunissant des photographies, des récits, des objets...

Dans le même espace, les oeuvres d’Ingrid Berger et Albane Hupin invitent à explorer des paysages abstraits entre sédimentations et surfaces sensibles et à évoluer dans la matière pour un voyage onirique et poétique. Ces œuvres dans leur approche physique et organique amorcent la séquence suivante liée au corps, notamment celui de l’artiste impliqué dans le geste et la matière.

Sébastien Rémy, A scenario for a silent play, 2019. Installation. Collection Frac Normandie Rouen

Marianne Mispelaëre, Le superflu doit attendre, 2019. Installation. Collection Frac Normandie Rouen © Adagp, Paris LE CORPS EN SCÈNE

Cette deuxième séquence rassemble un important corpus d’œuvres qui relève du domaine de la sculpture, de l’installation, de la photographie, de la vidéo et de la performance et reflète la prédominance du corps et de ses modes de représentation dans la collection du Frac. Le corps est alors envisagé dans ses relations à l’espace physique mais également à l’espace social, politique, médiatique…

Les installations de Mac Adams et de Sébastien Rémy évoquent le théâtre et par prolongement la mise en scène. Mac Adams propose un décor, celui d’une scène de détective, tandis que Sébastien Rémy s’occupe des costumes et accessoires en les présentant sur un portant. Ce côté théâtral se retrouve dans les photographies d’Agnès Geoffray. Les corps, statiques, font leur apparition associés à des objets de mesure. Malgré le style encyclopédique de ces images, la finalité de telles postures restent mystérieuses. A. Geoffray cherche à reconstruire des fictions qui interrogent la réminiscence d’images, de récits qui s’ancrent dans nos mémoires plus ou moins consciemment.

Par ailleurs, certaines oeuvres gardent l’empreinte du corps. C’est le cas de l’installation d’ Ulla von Brandenburg dont la tenture laisse deviner la présence d’un corps renvoyant à une iconographie chrétienne, du Saint Suaire au voile de Véronique. C’est également vrai pour l’oeuvre Le superflu doit attendre de Marianne Mispelaëre. Lors d’une performance sans spectateur, l’artiste attablée entreprend la lecture d’un ouvrage qu’elle a prélablement posé sur une plaque de cuivre, telle un sous-main ; s’inscrit alors sur sa surface l’oxydation des mains et des avant-bras produite au fur et à mesure de la lecture du livre dont elle porte le titre sérigraphié (La fiction réparatrice, d’Emilie Notéris, 2019). L’artiste veut imposer la lecture comme un travail intecllectuel mais aussi physique. Ce texte associé à cette plaque donne un ton féministe à ses lectures.

Slavs and Tatars, Love me, love me not (Ukraine-Yevpatoria), 2018. Installation. Collection Frac Normandie Rouen © Adagp, Paris

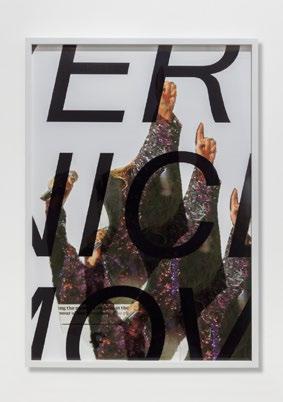

Cally Spooner, Due To the Weather, Due to the Delay, Due To No Soundcheck, I Did Not feel comfortable taking the risk, 2013. Photographie Collection Frac Normandie Rouen LE CORPS SOCIAL

Le travail du duo Slavs and Tatars témoigne de leur intérêt pour la géopolitique, plus particulièrement pour l’eurasie. Leur oeuvre Love me, love me not (Ukraine-Yevpatoria) est un miroir teinté sur lequel sont écrits les trois noms de l’actuelle ville cotière urkrainienne, Yevpatoriya. Appelée Kerkinitis à l’époque pré-romaine (500 av J-C), puis Kezlev par les Tatars de Crimée et Gozleve par les ottomans et enfin sous l’emprise de l’empire russe Yevpatoriya en 1784. Une façon de montrer que pour conquérir et coloniser l’Orient, il a tout d’abord fallu prendre le pouvoir sur le langage de l’Autre. Le miroir inclut le visiteur dans ce processus de transformation en reflétant son visage plus hâlé épousant alors le destin de la ville.

La représentation du corps médiatisé, celui notamment de la chanteuse, est utilisé par plusieurs artistes. Joseph Grigely, Sebastien Riemer, Cally Spooner exploitent tous les trois des images publiées dans la presse. Chez Cally Spooner, il s’agit du corps tronqué puis démultiplié de la chanteuse Beyonce recouvert par des lettres capitales. Le titre de l’oeuvre Due To the Weather, Due to the Delay, Due To No Soundcheck, I Did Not feel comfortable taking the risk reprend les paroles de la chanteuse justifiant son utilisant du play-back lors de l’investiture de Barack Obama à la Maison-Blanche. Une évocation de la facticité du discours dans la vie publique.

Alors que les oeuvres mentionnées ci-avant mettent en avant des personnalités médiatiques, les photographies de Géraldine Millo montrent des inconnus. Avec sa série « Les héritiers », en référence à l’ouvrage du sociologue Pierre Bourdieu, la photographe rend visible ces jeunes « poussés » en filière professionnelle. La photographie exposée au Frac montre trois jeunes filles dans l’exercice de leur formation, en l’occurence l’aide au soin et le service à la personne. Si les photographies de cette série interrogent les mécanismes de la reproduction sociale et le rôle qu’y joue l’institution clef qu’est l’école, elles conservent la distance du regard documentaire.

Laure Tiberghien, Screen #10 de la série Screen, 2019. Photographie. Collection Frac Normandie Rouen © Adagp, Paris

Sébastien Reuzé, Soleil #04-2B-F08, 2017. Photographie. Collection Frac Normandie Rouen © Adagp, Paris

Marina Gadonneix, Untitled (Lightning) de la série Phénomènes, 2016. Photographie Collection Frac Normandie Rouen JEU DE COULEURS

Au premier étage du Frac, c’est la couleur qui prédomine, plus précisement les couleurs. La pallette est large allant du jaune quasi monochrome de l’oeuvre de Pierre Seiter au noir all over de Matan Mittwoch en passant par les violets irisés de Laure Tiberghien. Parmi les oeuvres exposées, on trouve majoritairement des photographies. Certaines ont été acquises suite à leur présentation dans La photographie à l’épreuve de l’abstraction. C’est le cas de l’oeuvre Collision 4T de Barbara Kasten présentée précedemment au Frac ou encore celle de Sébastien Reuzé exposée au Cpif.

L’oeuvre Soleil #04-2B-F08 (2017) de S. Reuzé représente un coucher de soleil, sujet d’étude de l’artiste. Face à l’intensité et à la profondeur du jaune, le spectateur expérimente de façon quasi mystique la perception de la lumière. Cet astre fait également l’objet de la vidéo Coucher de soleil, Uchronie (2016) de Julie Toqueville. Ici, le soleil plutôt que d’amorcer une courbe jusqu’à son coucher, traverse l’image horizontalement suivant une ligne droite imaginaire. Le spectaculaire qu’on associe au coucher de soleil se dilue dans cette mobilité relative, tant elle relève de la lenteur, dans l’immuabilité de ce paysage urbain que ne vient animer aucun jeu de lumière. En toute discrétion, J. Tocqueville bouleverse les lois de la physique et oppose la simplicité de son geste artistique à l’extraordinaire de ce crépuscule qui n’advient jamais.

Une autre artiste, Marina Gadonneix, s’intéresse à la représentation des phénomènes naturels. Sa série « Phénomènes », débutée en 2014, documente des lieux de recherche scientifique consacrés à l’analyse et la reconstitution de phénomènes naturels, principalement météorologiques et astrophysiques. Les trois photographies acquises par le Frac illustrent la foudre (Lightning), la tornade (Tornado) ou encore un impact de météorites (meteorite impact). À la faveur d’un constant jeu d’échelle entre le réel observé et sa simulation reconstruite, Gadonneix interroge la fabrication énigmatique de représentations issues de dispositifs d’expérience, d’observation et de manipulation, comme autant de sites paradoxaux de spéculation et de cognition aux confins du visible et de l’invisible.

Manuela Marques, Verre 8, 2014. Photographie. Collection Frac Normandie Rouen

Timothée Schelstraete, 190216, 2019. Peinture. Collection Frac Normandie Rouen © Adagp, Paris EFFETS DE MATIÈRE ET DE SURFACE

Le triptyque d’Aurélie Pétrel, Ce matin à l’aube, (2012) rend compte également d’effets spéciaux expérimentés cette fois par l’artiste elle-même. Dans une ambiance enfumée/vaporeuse, on devine certains éléments du mobilier de l’atelier de l’artiste.

De par leur rendu atmosphérique, les photographies de Manuela Marques semblent être au premier regard abstraites. Leurs titres au contraire les rattachent au factuel, à la réalité. Lac 2 Bis est une photographie dont la représentation s’efface pour offrir une expérience à la limite de la perception. On perçoit des végétaux sous une eau trouble et opaque. La surface laiteuse du lac apparaît alors comme une métaphore de la surface sensible sur laquelle l’image se révèle, une mise en abime du médium photographique qu’induit ce temps nécessaire à la photographie pour apparaître et prendre sens à nos yeux. Verre 8 montre elle une surface vitrée obstruée par de la buée, sur laquelle on distingue des graffitis éphémères. La photographie Miroir 2 crée elle aussi une sensation de perte de repères, mais cela passe par sa composition qui met en abîme des recoins, ouvre et ferme de nouveaux espaces impossibles et anonymes.

A l’instar de Marques, les peintures de Timothée Schelstraete ont pour point de départ la réalité. En effet, l’artiste part de photographies numériques en basse définition et à l’exposition hasardeuse et retranscrit à l’huile des vues parcellaires d’artefacts industriels délabrés, de pièces métalliques oxydées, s’attachant à toujours souligner le caractère intrinsèquement fragmentaire de la saisie. Ainsi, ses formats pourtant grands peinent à contenir leur objet dans son entièreté : le cadre trop rapproché rogne le motif – toujours visiblement tronqué - excluant tout contexte, et serrant parfois même si près que la composition s’abstrait presque.