Racconti sonori a Palazzo Chigi

Via Chigi, 17 - Viterbo

I Bemolli sono Blu 2025

MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE

ORE 18:00

Via Chigi, 17 - Viterbo

I Bemolli sono Blu 2025

MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE

ORE 18:00

Franz Schubert (1797-1828)

• Drei Klavierstücke D.946

Allegro assai

Allegretto Allegro

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)

• Sonata in re minore op.31 n.2 “La Tempesta”

Largo - Allegro

Adagio Allegretto

Frédéric Chopin (1810 - 1849)

• Berceuse op.57

• Ballata n.1 in sol minore op.23

• Notturni op. 27

N.1 in do diesis minore

N.2 in re bemolle maggiore

• Gran Valzer brillante op. 18

La musica di questa sera esplora i contrasti dell’animo romantico: bagliori di luce, ombre profonde, calma apparente e improvvise tempeste. In Schubert, Beethoven e Chopin il pianoforte svela tanto la grazia del canto quanto le oscurità dell’inquietudine.

I tre pezzi in mi bemolle minore, mi bemolle maggiore e do maggiore, scritti nella primavera del 1828 – pochi mesi prima delle ultime Sonate in do minore, la maggiore e si bemolle maggiore – furono pubblicati postumi, nel 1868, con il titolo di Drei Klavierstücke. Secondo alcune ipotesi Schubert avrebbe voluto affiancarvi un quarto brano e intitolare la raccolta “4 Impromptus”, sul modello delle op. 90 e 142.

Per stile e concezione, i Klavierstücke si avvicinano agli Impromptus, pur distinguendosi per una maggiore complessità formale. Schubert guarda al mondo degli esecutori dilettanti, riducendo le difficoltà tecniche e concettuali, ma senza rinunciare alla profondità poetica. Non a caso, la critica ha individuato in questi brani un riflesso dell’aspetto “Biedermeier” della sua produzione pianistica: il tentativo di instaurare un dialogo positivo con la società.

Persino un grande schubertiano come Alfred Einstein colse con una certa perplessità i riferimenti stilistici di questi brani – il primo “alla francese”, il secondo come una “Cavatina veneziana”, il terzo “all’ungherese”. Ma dietro i richiami esteriori si cela il vero tratto distintivo di Schubert: l’accostamento, non mediato, di elementi apparentemente banali e di spunti sublimi, che nell’ascolto si trasformano in una dimensione quasi metafisica.

Beethoven – Sonata in re minore op. 31 n. 2. “La Tempesta”

Le tre Sonate op. 31 di Beethoven nascono tra il 1801 e il 1802, in un momento di fermento creativo che lo stesso compositore sintetizzò con le parole, riportate da Czerny: «Non sono soddisfatto dei lavori che ho scritto fino ad oggi; d’ora in poi voglio incamminarmi per un’altra via».

È la stagione che prepara la Sinfonia “Eroica”, ma prima ancora segna un’ondata di scoperte sul terreno del pianoforte. Qui Beethoven concentra l’invenzione sulla “microforma”, battuta per battuta, nota per nota, animando ogni dettaglio di nuovo significato.

Valzer op. 18

Con Chopin, il contrasto tra luce e ombra si trasfigura in pura poesia. Il pianoforte non è più solo dramma o canto: diventa spazio interiore, sogno, confessione.

Berceuse op. 57 Composta nel 1843 è una delle creazioni più sorprendenti di Chopin. Breve nelle proporzioni, concentra un’intensità poetica incredibile. La struttura è apparentemente elementare: un tema semplice, variato in mille modi dalla mano destra, mentre la sinistra ripete invariata una formula di accompagnamento in ritmo di 6/8, tipico della ninnananna.

Dietro questa semplicità si cela un gioco di variazioni libere, o meglio “permutazioni”, che sfuggono alla rigida forma tradizionale. La fantasia melodica e timbrica della mano destra produce ornamentazioni cristalline, divagazioni armoniche ardite, trascolorare di note e ritmi che trasformano il tema in un flusso poetico ininterrotto. L’aspetto dominante è l’intuizione timbrica: Chopin esplora il colore del pianoforte come mai prima, trasformando il suono in parametro compositivo autonomo. In questo senso, la Berceuse anticipa sviluppi che diventeranno centrali solo nel Novecento, ponendo Chopin accanto a Liszt e Berlioz nel loro comune interesse per la timbrica come linguaggio poetico.

Un capolavoro irripetibile, in cui la perfezione tecnica si dissolve nella leggerezza di una fantasia che riflette le più sottili sfumature dell’interiorità.

Ballata n. 1 in sol minore op. 23 Con la Ballata n. 1 in sol minore op. 23 Chopin inventa un genere nuovo: una ballata solo pianistica, capace di evocare un racconto musicale senza bisogno di parole. Composta tra Vienna e Parigi fra il 1831 e il 1835, alterna due idee principali: una tempestosa e drammatica, l’altra lirica e cantabile. Dopo l’introduzione lenta, i temi si rincorrono, si oppongono, si trasformano, fino a sfociare in una coda virtuosistica di energia travolgente. Schumann la definì «opera selvaggia e caratteristica». È un paesaggio musicale di contrasti estremi, in cui il dramma e la poesia convivono, inaugurando uno dei cicli più originali e affascinanti della letteratura pianistica romantica.

Notturni op.27 Composti nel 1835, i due Notturni op. 27 segnano un punto di svolta rispetto ai precedenti. Più che semplici pezzi da salotto, diventano pagine di grande respiro poetico e strutturale, dove la notte è intesa come spazio interiore, carico di ambiguità. Il primo, in do diesis minore, si apre con un canto dolente che si intensifica progressivamente, fino a esplodere in una sezione centrale drammatica e agitata, quasi una confessione tormentata. Il secondo, in re bemolle maggiore, contrappone un’atmosfera più distesa e lirica, di grande eleganza melodica, ma anch’essa velata da tensioni armoniche sottili. L’accostamento dei due brani crea un dittico che esplora il doppio volto della notte: inquietudine e serenità, ombra e chiarore.

Valzer op.18 Scritto nel 1833 e dedicato a Laura Horsford, è la prima composizione che Chopin pubblicò con l’aggettivo “brillante”. In esso traspare la vita mondana parigina, con le sue luci scintillanti e la grazia aristocratica.

Dietro il carattere danzante e l’eleganza formale, tuttavia, si intravede la cifra tipica di Chopin: il valzer non è soltanto intrattenimento, ma trasfigurazione poetica. Virtuosismo, leggerezza e canto lirico si fondono in un gioco raffinato che, pur celebrando la brillantezza della danza, conserva un velo di malinconia.

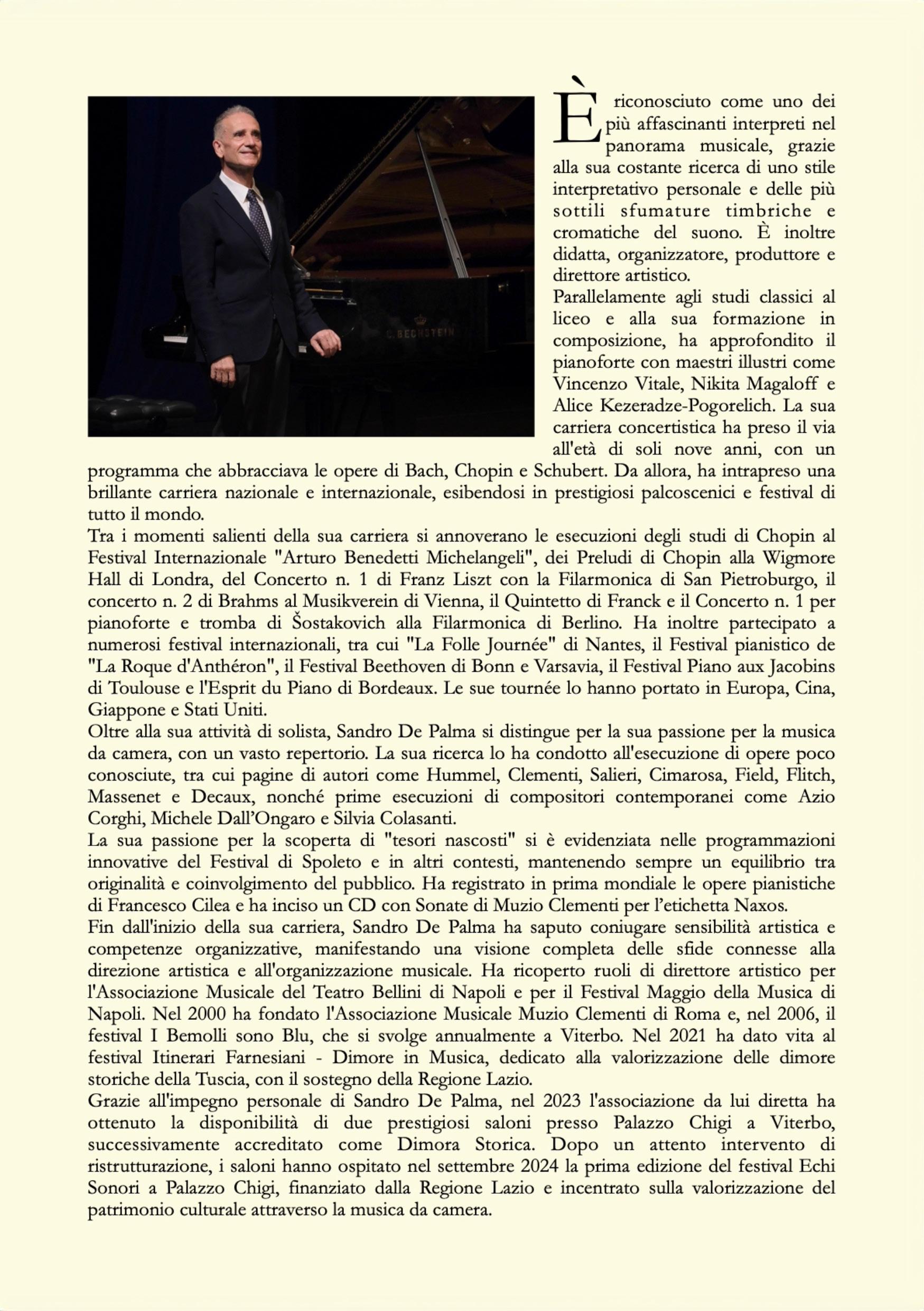

Direttore artistico

Regione Lazio

Ministero della Cultura

Comune di Viterbo

Fondazione Carivit

e degli sponsor tecnici

Touring Club Viterbo

Pianoforti Di Marco

Terme dei Papi

Carramusa Group

Palazzo Ubertini

Balletti Palace Hotel