12 minute read

Drosophila, il moscerino "modello"

Drosophila melanogaster: UN MOSCERINO “MODELLO” Mariarosaria Musarò

Un moscerinos’avvicinò quatto quatto al naso di un leone. Il re degli animali socchiuse le palpebre degli occhi, vide l’insetto proprio davanti ai suoi occhi. -Oh! Oh! Tu, insignificante moscerino! Come puoi avere il coraggio di starmi sul naso, e davanti agli occhi….. Ma tu forse non sai chi sono io! disse il leone……

Advertisement

Io sono, o miserabile, insignificante e maleducato moscerino, Io sono il re degli animali, sono il re leone, il possente sovrano. Mai sentito parlare? Guarda quanto sono grosso, forte, implacabile con i miei artigli e le mie zanne….. (dalla favola di Esopo, “Il leone e il moscerino”) …..

Questo breve scritto non vuole “raccontarvi” la bellissima favola di Esopo, ma ha lo scopo di “avvicinare” il lettore alla conoscenza di un piccolo insetto, a prima vista insignificante e fastidioso, che noi chiamiamo moscerino della frutta, ma il cui vero nome è Drosophila melanogaster.

Il moscerino lo si conosce nelle favole, nelle poesie, nelle canzoni per bambini, lo si incontra nella vita di tutti i giorni, attratto dallafrutta molto matura o marcia, dal vino o dall’aceto, ma ilsuo ruolo da “protagonista” nella scienza?

Nella scienza, il moscerinoracchiude insé una storia antica, avendo rappresentato l’organismo di elezione per gli studi nel campo della geneticaed anche una storia nobile se si pensa che ha regalato diversipremi Nobel agli scienziati che lo hanno usato nelle loro importanti ricerche.

La genetica è quella scienza, che studia le leggi e i meccanismi di trasmissionedei caratteri ereditari, ossia ditutte quelle caratteristiche biologiche, che vengono trasmesse dai genitori ai figli.

La scienza e gli organismi modello

La storia della scienza e, in particolare, quella della biologia, è stata continuamente contraddistinta dalla ricerca degli strumentipiù adatti per affrontare l’indagine scientifica. Molto spesso per capire un problema complesso, risulta utile scegliere e utilizzare un “modello” più semplice, nel quale il fenomeno biologico da indagare si presenti in modo particolarmente "puro" ed esemplare. Tutto ciò che verrà “capito” nel modello sarà, poi, estrapolato e verificato in contesti più complessi. Il continuo intreccio tra semplicità e complessità, tra strutture e relazioni che si realizza in tal modo, consente alle conoscenze scientifiche di progredire.

Il pisello da orto, Pisum sativum, il lievito Saccharomices cerevisiae, il moscerino delta frutta Drosophila melanogaster, la piccola pianta Arabidopsis thaliana, il verme nematode Caenorhabditis elegans, il batterio Escherichia coli, la muffa del pane, Neurospora crassa, il piccolo pesce tropicale (zebrafish), Danio rerio, il topo domestico Mus musculus sono esempi di importanti organismi modello, che hanno avuto ed hanno, ancora oggi, enorme importanza nella ricerca scientifica.

Ogniorganismo modello presenta vantaggi esvantaggi, per cui la scelta di un particolare modello viene fatta principalmente in funzione del tipo di ricerca che si vuole affrontare.

Nella scelta di organismi viventi da utilizzare come modelli sperimentali esistono, però,criteri generici: lo sviluppo rapido ed un ciclo vitalebreve, le ridotte dimensioni, la facile reperibilità e la facile manipolazione.

Il moscerino “modello”

Drosophila melanogaster è il nome latino del moscerinodella frutta: deriva dal greco δρόσος (drósos) "rugiada", e φίλος(phílos) "amante", quindi col significato di "amante della rugiada", poiché, un tempo, questi minuscoli ditteri(Diptera è l’ordine cui i moscerini appartengono) prediligevano le aree tropicali più calde e umide. Oggi molti dei membri della famiglia sono diffusi in tutto il mondo, ad eccezione dell’Antartide.

Drosophila melanogaster, semplicemente “fruit fly” per gli “amici” ricercatori, ha una storia lunga 100 anni come importante organismo animaleche ha permesso di studiare i segreti della genetica, dello sviluppo embrionale, della risposta immunitaria, della funzione e sviluppo del sistema nervoso, muscolare e cardiaco, dei ritmi circadiani, della morte cellulare programmata, degli effetti di farmaci e pesticidi.

Per un biologo, in pratica, il moscerino è un vero prodigio: le sue dimensioni ridotte, la prole numerosa, un breve tempo di generazione e di sviluppo lo rendono un organismo modello ideale per gli studi in laboratorio.

Il corpo del moscerino della frutta è diviso in segmenti diversi, che formano tre sezioni principali: la testa, il torace e l’addome. Le sezioni corporee sono racchiuse in una dura cuticola (un rigido rivestimento esterno) di chitina, una sostanza secreta dalle celluleepidermiche sottostanti, e sono ricche di particolari anatomici (indentazioni, peli), che servono come marcatori fenotipici per gli studi di genetica.

Nel nucleo delle sue cellule, Drosophila ha appena 8 cromosomi(4 coppie). Immaginate quanto sia più semplice per uno scienziato doverne leggere solo 8 rispetto ai nostri 46(23 coppie)!

I cromosomi sono minuscole “strutture”, formate principalmente da DNA, presenti in tutte le cellule di un organismo e che racchiudono in lorotutta l’informazione ereditaria, cioè quel “manuale di istruzioni”, necessario per “costruire” un nuovo individuo. (Fig. 1)

Fig. 1

Il genoma di Drosophila è stato interamente sequenziato nel 1998, con l’individuazione dei 13.768 geni che lo compongono; pur essendo così diverso dall’essere umano nell’aspetto esteriore, il moscerino condivide con la nostra specie circa il 70% deigeni, conservati perfettamente a livello evolutivo e che lo rendono un modello perfetto per lo studio di patologie edisturbi, a base genetica.

La sua struttura anatomica è semplice, ma permette di effettuare studi su apparati complessi, come quello nervoso, e sul sistema immunitario.

Il ciclo vitaledi Drosophila melanogaster

I moscerinihanno un breve ciclo vitale (12 giorni) (Figura 3). Si distinguonoinmoscerini maschi e moscerini femmine. La femmina ha un addome appuntito che si ingrossa al momento di deporre le uova e che si “svuota” dopo la deposizione; il maschio solitamente è piùpiccolo, ha la parte distale dell’addome più arrotondata e scura(Fig. 2).

Fig. 2

All’incirca un giorno dopo l’accoppiamento, la femmina inizia a deporre centinaia di uova. Le divisioni nucleari nell’embrione sono le più rapide di qualunque altro organismopluricellulare e le uova si schiudono in un giorno circa. Il baco passa attraverso tre stadi larvali, separati da mute che richiedono circa 5 giorni. Le larve contengono i dischi imaginali di tessuto(gruppi di cellule indifferenziate), destinatia trasformarsi nelle appendici delmoscerinoadulto(come gli occhi, le antenne, le zampe, le ali, le altere, ali modificate che funzionano come stabilizzatori del volo) e le parti della bocca. Le ghiandole salivari del terzo stadio larvale secernono l’involucro della pupa, in cui la metamorfosi avviene in 3-4 giorni, fino almoscerino adulto. I moscerinivivonoda due settimane a massimo30 giorni.

Fig. 3

Un moscerino da Nobel

Sono diversi i premi Nobelper la medicina, dei quali sono stati insigniti gli scienziati che hanno condotto le loro ricerche sultanto piccolo quanto utile moscerino.

1933: Thomas Hunt Morgan (genetista statunitense, 1866-1945)

Ha ricevuto il Premio Nobelper la medicina nel 1933 edè statouno dei padri della genetica

moderna.

Prima di Morgan, erano note le leggi con cui venivano trasmessi i caratteri di generazione in generazione(Leggi di Mendel), ma non si conosceva ancora dove questi caratteri fossero localizzati.

La risposta arrivò quando Morgan e i suoi allievi notarono un moscerino con una mutazione recessiva per il gene responsabile del colore degli occhi: questi erano bianchiinvece che rossi.

Incrociando un maschio mutato(occhi bianchi) con una femmina normale(occhi rossi) ottenne una prole normale, in accordo con le conoscenze del tempo.

Provando a effettuare l’incrocio opposto, però, ebbe un risultato inatteso: tutte le femmine avevano occhi rossi e tutti i maschi avevano occhi bianchi.

Notando come il carattere che regolava il colore degli occhi seguiva lo stesso andamento del cromosoma X nel maschio, ottenne la prima prova che i caratteri, cioè i geni, sono localizzati sui cromosomi.

Morgan comprende, allora, che il gene che determina il colore degli occhi si trova sul cromosoma sessuale X e che la comparsa di alcuni caratteri dipendono dal sesso. Questo consentirà, negli anni successivi, di studiare le malattie genetiche presenti nella specie umana e che sono controllate dai cromosomi sessuali: emofilia (difficoltà di coagulazione del sangue), daltonismo (difficoltà di distinguere i colori), distrofia muscolare (atrofia dei muscoli).

1946: Herman Muller(genetistastatunitense, 1890-1967)

Nei primi anni del ‘900, si sapeva pochissimosulla radioattività e sui suoieffetti pericolosi per la salute umana, e non era raro trovare “bevande”radioattive spacciate per “tonici miracolosi”.

H. Muller fu un collaboratore diT. H. Morgan, si dedicò inizialmente allo studio dei fenomeni di combinazione e ricombinazione genetica. Successivamente, elaborando dei metodi per ottenere una valutazione quantitativa delle mutazioni in Drosophila, scoprì (1927) l'azione mutagena dei raggi X. Tale scoperta, che gli valse ilpremio Nobel(1946), consentì alla genetica di acquisire cognizioni fondamentali sulla struttura del gene e sulla mutabilità.

1995: Edward Lewis(genetista statunitense, 1918-2004), Christiane Nüsslein-Volhard (biologa tedesca, 1942) ed Eric Wieschaus(biologo statunitense, 1947)

I tre scienziati Edward Lewis, Christiane Nüsslein-Volhard ed Eric Wieschaus studiarono il controllo genico nelle primissime fasi di sviluppo embrionale di Drosophila e, in particolare, come alcunigruppi di geni regolino finemente determinate sezioni del corpo.

Lewis iniziò studiando un moscerino, mutante, con 4 ali.

In questo bizzarro disturbo del piano corporeo, le cellule di una regione si comportano come se si trovassero in un'altra. Il termine greco omeòsi è statousatoper descrivere questo tipo di malformazioni, le mutazioni sono state chiamate mutazioni omeotichee i geni coinvolti, geni omeotici.

Dall'inizio degli anni Quaranta, Lewisaveva cercato di analizzare le basi genetiche delle trasformazioni omeotiche, scoprendo che un ulteriore paio di ali era dovuto alla duplicazione di un intero segmento del corpo. I geni mutati responsabili di questo fenomeno fanno parte di una famiglia genica (bithorax-complex), che controlla la segmentazione lungo l'asse del corpo anteriore-posteriore(Fig. 5)

Fig. 5

Nusslein-Volhard e Wieschaus, partendo da questi risultati e, inducendo mutazioni casuali nelle larve, identificarono15 geni fondamentali dello sviluppo, che se mutati, causerebbero difetti nella formazione dei segmenti corporei.

Il lavoro pionieristicosui geni omeotici ha indotto altri scienziati a esaminare famiglie di geni omologhinegli organismi superiori. Nei mammiferi, i gruppi di geni omeotici trovati per la prima volta in Drosophila, sono noti comegeni HOXesvolgono importanti funzioni durante lo sviluppo iniziale dell'embrione umano. La maggior parte dei geni studiati da Nüsslein-Volhard, Wieschaus e Lewis svolgono importanti funzioni durante lo sviluppo iniziale dell'embrione umano. Le funzioni includono la formazione dell'asse del corpo, ovvero la polarità dell'embrione, la segmentazione del corpo e la specializzazione dei singoli segmenti in diversi organi.

Durante la consegna del premioNobel, Christiane Nüsslein-Volharddichiara: «Questo organismo è stato estremamente collaborativo nelle nostre mani e ci ha rivelato molti dei suoi segreti, che sono anche i nostri segreti». In un suo libro, in cui parla dell’attività svolta nel campo della ricerca, afferma: «Ho adorato lavorare con le Drosophilae, perché mi hanno seguito in giro per i miei sogni».

2004: Richard Axel (medico statunitense, 1946) e Linda B. Buck(biologa statunitense, 1947)

Come viene percepito un odore? Come registriamo questo stimolo? A queste domande cercarono risposta Richard Axel e Linda Buck, i quali hanno esplorato questo mondo sensoriale occupandosi dell’olfatto dei mammiferi e in particolare deitopi.

Scoprirono, studiando i neuroni olfattivi del naso, che ogni recettore è sensibile a un solo tipo di odore.

Quando una molecola stimola un recettore, questo invia un impulso elettrico al cervello. Al cervello, i vari impulsi vengono elaborati generando poi la percezione dell’odore.

Scoprirono, poi, la presenza dichemosensorinelnematode Caenorhabditis elegans, in grado di distinguere gli odori grazie a organi sensorialie analizzarono il senso del gusto anche in Drosophila, scoprendola presenza direcettori gustativi e odoriferi.

2006: Jules A. Hoffmann(immunologo francese, 1941)

Lo scienziato francese, di origini lussemburghesi studiò il sistema immunitario di Drosophila, in particolare il ruolo di alcunirecettori, chiamati Toll. I recettori Toll hanno un ruolo essenziale nel sistema immunitario innato dell’organismo, in quanto sono capaci di legare componenti tipiche di batteri, virus e altri patogeni, e nello scatenareuna risposta difensiva.

L’importanza di tale scoperta risulterà notevolese pensiamo che un meccanismo di risposta analoga (chiamato toll-like) è presente anche nel nostro corpo.

2017: Jeffrey C. Hall(genetista statunitense, 1945), Michael Rosbash(genetista statunitense, 1944)e Michael W. Young(genetista statunitense, 1949)

Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash e Michael W. Young hanno vinto il nobel per lo studio dei geni che regolano il ritmo circadiano di Drosophila, ossia dei meccanismi che regolano un vero e proprio orologio biologico interno.

I tre ricercatori hanno studiato il ruolo di un gene chiamato Period: questo gene codifica per una proteina che si accumula nelle cellule durante la notte, mentre viene poi degradata, lentamente, durante il giorno. Questo ciclo di produzione e degradazione è usato dal moscerino, e analogamente anche da noi, per “impostare” in maniera corretta la durata del ritmo circadiano. Nell’uomo tutto questo avviene con una enorme precisione: il nostro orologio interno adatta la nostra fisiologia alle diverse fasi della giornata, regolando funzioni critiche come ilivelli ormonali, il sonno, la temperatura corporea e il metabolismo. E la scienza indica anche che il mancato equilibrio tra il nostro stile di vita e il ritmocircadiano è associato ad un aumento del rischio di varie malattie.

Nella testa del moscerino

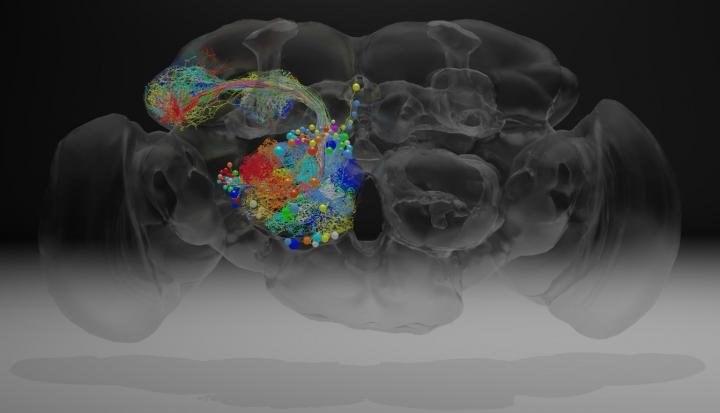

Sembra strano pensare che i moscerini abbiano un “cervello”, ma molte sono le linee di ricerca basate sulla conoscenza relativa al sistema nervosodel piccolissimo insetto. Traqueste, figura, per esempio, quella guidata dal neuroscienziato Davi D Bock, il cui gruppo ha sezionato un cervello di Drosophila, per poi fotografarne la struttura, neurone per neurone, attraverso due potenti microscopi elettronici ad alta velocità. La tecnica utilizzata, chiamata microscopia elettronica seriale di scansione della blocco-fronte di taglio (SBEM), è tra le più avanzate nel campo dell’imaging: gli studiosi infondono nelle “fettine”di campione un mix di metalli pesanti, che si accumulano a livello delle membrane cellulari e delle sinapsi, delineando così ogni neurone e le sue connessioni. A questo punto, il campione viene colpito da un fascio di elettroni, che lo attraversa incontrando resistenza solo nei punti in cui si sono accumulati i metalli, secondo un meccanismo di azione che ricorda molto quello dei raggi X(Fig. 6)

Fig. 6(Z. Zheng et al./Cell 2018)

In questo modo, i ricercatori hanno potuto studiare leconnessioni esistenti tra i singoli neuronie hannoanalizzatoin modo preciso lereti neuraliche, in Drosophila, così come in qualsiasi altro animale (essere umano compreso), sono alla base di determinati comportamenti.

Il cervello di Drosophila contiene circa centomila neuroni, un numero certamente elevato, ma che impallidisce di fronte ai miliardi di cellule che compongono il cervello umano. Tuttavia, il moscerino della frutta siconferma ancora una volta un ottimo punto di partenza per lo studio della complessità del cervello umano.

Diversi sono, infatti, i gruppi di ricerca che utilizzano Drosophila come modello per studiare, per esempio, le malattie neurodegenerativeumane (Atrofia dentato-rubro-pallido-luisiana, Paraplegia spastica ereditaria, Alzheimer, Parkinson, Sclerosi laterale amiotrofica, per citarne alcune). Una combinazione di diversi fattori importanti rende Drosophila un modello animale straordinariamente potente per la ricercanelle neuroscienze, ma anche per gli studi sulla dipendenza da alcol e droghe, sul cancro, sui disturbi metabolici, sul diabete, sulle malattie psichiatriche, etc.

Il moscerino della frutta ha dato e continua a dare un formidabile contributo alla ricerca nel campo biologico e non è quel “miserabile, insignificante e maleducato moscerino”, come descritto dal re leone nella favola di Esopo. Gli dobbiamo un po’ di riconoscenza e maggiore rispetto. Non si pretenda, perciò, di sterminarlo, ma si faccia un po’ di attenzione, perché la prossima volta che vedrete un fastidioso moscerino ronzarvi intorno, potrebbe essere un prossimo premio Nobel!