12 minute read

Часть 2. Галактика – как гравитационный

Для экспериментального подтверждения наличия в Природе гравитационных волн физики зачем-то заглядывают уж слишком далеко: за многие далёкие галактики. Например, в эксперименте LIGO (лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории), состоявшемся в сентябре 2015 года, они зафиксировали колебания – гравитационные волны от источника в виде слияния двух чёрных дыр, расположенного от нас на расстоянии 1,3 миллиарда световых лет. Причём обратим внимание школьников на безобразный жаргон физиков: «впервые зафиксированы колебания пространства – времени, известные как гравитационные волны». Это какой-то ужас. В приличном обществе так не выражаются – «колебания пространства – времени». Когда-то потом, уже очень скоро, через какие-то единицы лет, школьникам будет стыдно за физиков, которые несли такую ересь. Жаль только, что физикам не будет стыдно.

Но почему же эти физики, глядя на рисунок спиралей Нашей родной Галактики, не ассоциируют этот рисунок с вполне очевидным даже школьнику Резонансом?

Advertisement

Действительно, перед нами рисунок ярко выраженных волн, на каких-нибудь «гребнях» которых расположились сгущения звёзд самой разной их величины. То есть пе-

ред нами – ярко выраженная интерференционная картинка (рис. 20.1). И поскольку диаметр этой картинки исчисляется двумя десятками килопарсек (20 кпк), то, наверное, любого типа «электромагнетизм» по отношению к природе этой картинки должен «отдыхать», но здесь обязана господствовать только гравитация с её скоростями распространения, большими электромагнитных скоростей, допустим, на 7 порядков величин этих скоростей. Школьнику это должно быть понятно.

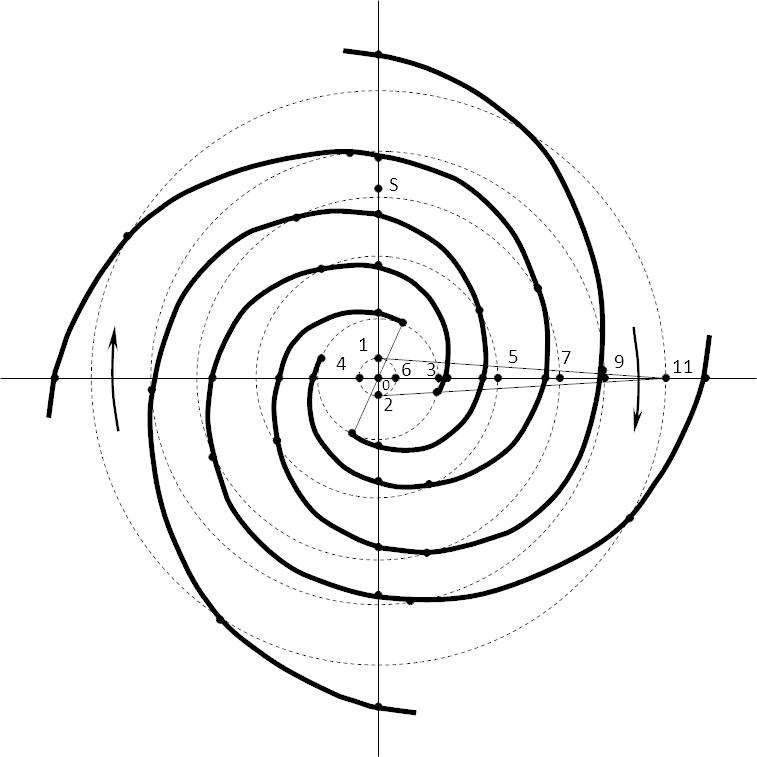

И действительно, смышлёный школьник, глядя своим ясным умом на Галактику, вполне может задать себе самый естественный тут вопрос: «Чем вызваны очевидные мне последовательные волны плотностей распределения звёзд вдоль любого радиального луча, которые у физиков называются «рукавами»?» На рисунке 20.1 представлены 4 спиральных рукава, расходящихся из центра Галактики; буквой S обозначено положение Солнца (7,2 кпк от центра). Пунктирные окружности проведены с шагом 2 кпк.

Рис. 20.1

И почему же тогда нельзя предположить, что для образования такой картинки здесь должна постоянно бегать гравитационная волна, распространяясь от её источника, находящегося в центре Галактики, до удалённых краёв «видимых» спиральных рукавов и даже, наверное, значительно да-

лее – до неких невидимых, но наверняка существующих каких-нибудь тёмных потухших звёзд и тёмных сгущений облаков какого-то электромагнитного вещества – как продолжений видимых рукавов?

Каким же может быть источник гравитационных волн, находящийся внутри центральной области галактики, никак пока не ощущаемой нашими физиками? Самым простейшим и наиболее вероятным может быть взаимное вращение двух гигантских масс по типу двойной звезды. Этими массами могут быть, допустим, две чёрные дыры (что, по нашему мнению, невероятно) или два массивных скопления молодых звёзд (что вполне вероятно), или что-то другое подобное. Но не похоже на то, что там находится какая-то компактная одиночная чёрная дыра, как думают многие физики. Потому что сама компактность этой дыры убивает саму возможность колебания двух масс около общего центра. Но волны, которые мы «отчётливо видим», предполагают их источником именно рассредоточенные массы, колеблющиеся с каким-то периодом.

Проиллюстрируем наши предположения простейшим примером, не претендующим сейчас на большую степень приближения к истине, однако вполне объясняющим чёткую физику «видимых» сгущений звёзд в потоках четырёх рукавов. Сразу скажем, что, например, физика постепенного уширения шагов спиралей при удалении рукавов от центра Галактики весьма сложна и зависит сразу от многих факто-

ров, которые мы, естественно, предполагаем, но здесь просто не обсуждаем. Но сосредоточимся на неких средних шагах неких гребней волн гравитации, которые могут совпадать, допустим, именно с теми концентрическими окружностями, обозначенными штриховыми линиями и следующими через шаг в 2 кпк. Пусть, для начала некоторых наших почти «от фонарных» предположений, две гигантские массы отстоят друг от друга также на 2 кпк и вращаются по самой малой окружности, а «сейчас» находятся в точках 1 и 2.

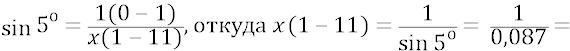

Сейчас мы попробуем показать некоторую гравитационную чувствительность всей системы Галактики, то есть вычислим порядок возможных амплитуд гравитационных волн. Для этого из закона всемирного тяготения найдём порядок силы F, действующей, например, на пробное тело (помещённое в точку 11) для двух взаимных расположений масс: 1–2 и 4–6. Все расстояния примем за относительные, где один килопарсек (1 кпк) примем за «единицу» (1). Для «базы» – радиуса точки 11 (0–11), равной 11-ти единицам, и измеренному графически углу 1–11–2 ( ), найдём радиус 1–11 (2–11). В прямоугольном треугольнике 0–1–11 угол между катетом 0–11 и гипотенузой 1–11 составляет .

Тогда:

Пусть теперь масса тела точки 11 будет равна каждой из масс m тел точек 1 и 2 и равна . Имеем на это полное право, когда решаем чисто кинематическую задачку о порядке разности в силах гравитации между центральным телом (система 1–2) и пробным (11). Тогда для положения колеблющихся тел 1–2 будем иметь:

Суммарная сила, действующая на тело 11 от тел 1 и 2;

Сумма сил и в положении 4–6 вращающихся масс:

Сразу же замечаем, что гравитационная сила, действующая на тело 11 со стороны «разноудалённых» колеблющихся

масс положения 4–6, больше, чем сила от этих же масс в их положении «равноудалённых» 1–2:

То есть сила гравитации даже для наиболее удалённых звёзд рукавов Галактики колеблется, для двух ортогональных положений масс центральной «двойной звезды» на 12 % величины этой силы. Это очень великая разница в периодических колебаниях силы гравитации, не заметить которую было бы просто невозможно. Поэтому Природа очень хорошо «замечает» эту силу, рисуя нам свою ощутимую подсказку, на которую, однако, наши физики обращают пока слабое внимание, если вообще как-то мыслят в этом направлении.

Здесь надо сразу же заметить, что, естественно, эта сила будет иметь меньшую амплитуду, причём, значительно меньшую, если база между телами 1–2 (4–6) будет значительно сокращаться. Однако поскольку физики не видят область нашей самой малой окружности (она полностью скрыта «центральной пылью» Галактики), но начинают видеть только рукава, отходящие от центра даже не на 1 кпк (радиус нашей

малой окружности), но на 3 кпк (радиус начал рукавов), то мы имеем полное право предположить то, что уже предположили: наши колеблющиеся массы находятся «глубоко в пыли», то есть в той области, которая очень плохо различима астрофизиками.

И поскольку картинка Галактики явно динамическая, то теперь мы перейдём от статической её геометрии к некоторой предполагаемой динамике колебаний центральных масс, то есть перейдём к динамике распространения радиальных гравитационных волн. Сначала выразим шаг спиралей Галактики (грубо принимаем его за величину 2 кпк) не только в световых годах, а также не только в «световых днях», но в «световых часах» – как в тех расстояниях шага спиралей, которые свет пробегает за 1 час:

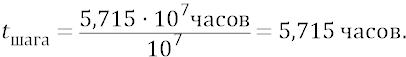

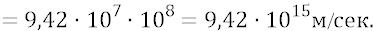

Но, имея в виду, что гравитация быстрее света в раз (в самом грубом приближении), найдём, что гравитационная волна от колебаний наших масс будет преодолевать шаг спирали Галактики в 2 килопарсека за время:

Всего-то. За это время ни одна из звёзд любых рукавов не сдвинется на «заметное» нам в масштабах картинки расстояние, то есть все звёзды Галактики будут стоять на своих местах «как вкопанные». Но при этом в любых угловых радиальных направлениях могут пробегать гравитационные волны, с их какими-нибудь «гребнями», следующими через каждые 5,715 часов, для каждой из точек (звёзд) рукавов.

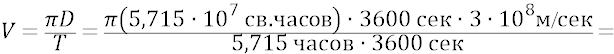

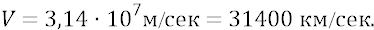

Однако сразу же замечаем, что условия нашей кинематической задачки к реальности не могут иметь никакого пока отношения, поскольку для полученного нами желаемого времени пробегания гравитацией каждого отрезка в 2 кпк за 5 часов, массы центральных «звёзд» при базе между ними в 2 кпк должны были бы двигаться с линейными скоростями, на много порядков превышающими скорость света. Прикинем порядок этих скоростей. Линейные скорости центральных «масс» Галактики:

Для того чтобы вписаться в более-менее реальную физику, уменьшим линейные скорости наших масс до величин, допустим, одной десятой от скорости света (хотя, и эту ве-

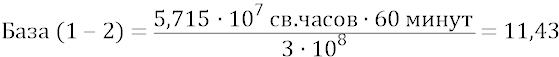

личину надо было бы, «для порядка», слегка уменьшить ещё хотя бы в несколько раз; но оставим так). Для этого придётся уменьшить базу между массами в раз. Тогда получим:

При этом база между массами уменьшится в такое же количество

«световые минуты».

Это расстояние немногим больше расстояния между Землёй и Солнцем, равным одной астрономической единице (~ 8 световых минут или 150 миллионов километров).

Таким образом, требуемая условиями задачи база между двумя гигантскими центральными массами Галактики, закрученными друг относительно друга с линейными скоростями порядка 31400 км/сек и периодом взаимного вращения 5,715 часов, составит величину:

То есть расстояние между массами ближе к радиусу орбиты Марса (228 млн. км.), чем к радиусу орбиты Земли (150 млн. км).

Правда, в нашей задаче, при уменьшении базы в раз, во столько же раз падает и относительная амплитуда гравитационной волны, которая теперь составит величину:

гравитационной волны Галактики.

То есть гравитационное поле в любой точке периферии Галактики (для этой периферии мы определяли первичную нашу геометрию расположения масс) будет изменяться (колебаться) только на половинку миллиардной его части от среднего статистического гравитационного поля в этой точке. Но зато колебания поля будут повторяться с очень высокой частотой этого повторения – одно колебание за каждые 5,7 часов. Но, во-первых, само стационарное (среднее) значение поля двух центральных масс таково, что оно всё равно удерживает около себя целую Галактику. Во-вторых, наверное, такого малого колебания этого поля (в миллиардную долю от его среднего значения) уже может быть вполне достаточно для того, чтобы вращающийся луч амплитуды такого колебания с периодом 5,7 часов смог «нарисовать» из

всего вещества, удерживаемого полем Галактики, те спирали-рукава, которые мы, люди, научились «наблюдать».

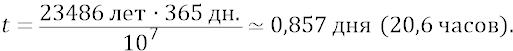

Ещё раз хотим повторить, что даже продвинутые школьники вполне могут отыскать в решении нашей задачи ошибки, некоторые из которых могут быть довольно грубыми. Но нашей целью здесь была лишь одна – следующая. Физики в поисках гравитационных волн: во-первых, зачем-то заглядывают слишком далеко за пределы Нашей Галактики (в эксперименте LIGO они исследуют источник гравиволны, отстоящий от нас на 1,3 миллиарда световых лет; тогда как наше родное Солнце отстоит от центрального источника гравитации Нашей родной Галактики всего на 7,2 кпк или на

которые гравитация преодолевает за

Но есть ещё и «во-вторых». В экспериментах, подобных LIGO, физики «ждут у моря погоды». То есть: когда ещё там они поймают какое-нибудь чуть ли не чудесное событие в виде слияния каких-нибудь чёрных дыр, то есть ждут очередного случая. Но Наша Галактика уже миллиарды лет подряд излучает к нашему родному Солнцу «частые-преча-

стые» гравитационные волны, которые (наверное) можно наблюдать через каждые 5,7 часов. Это будет – куда веселее. Школьнику здесь есть где разгуляться, причём – прямо сегодня.

В заключение к данной теме позволим себе покритиковать физические основы эксперимента LIGO. Сразу же скажем о том, что с гигантской долей вероятности мы обязаны предположить о том, что физики, построив, безусловно, замечательный «прибор» (лазерный гравитационный интерферометр), использовали его потенциальные возможности на какие-нибудь сотые доли процента (таков КПД не прибора, но методов пользования этим прибором). Паровоз тут будет выглядеть достойнее, с его КПД в единицы процентов. Здесь сгодится и наша поговорка: «из пушки – по воробьям». В этом смысле этот эксперимент чем-то напоминает столетней давности эксперимент Майкельсона, когда, придумав великолепный прибор, тот не сумел из произведённых измерений просто сделать необходимые выводы не по поводу якобы отсутствия эфира, но по поводу его чуть ли не 100-процентного увлечения вместе с собой – движущейся в этом эфире Землёй.

Другим нашим критическим положением будет то супер—важное, что все расчёты проектировщиков эксперимента LIGO, построенные на их предположении о том, что гравитационная волна распространяется «со скоростью света» – откровенно провальны даже не по физике, но по фи-

лософии. То есть то нечто, что просчитывали учёные, исходя из базовых «скоростей света», к гравитации вообще не имеет никакого отношения. А это напоминает те абсолютно негодные методы, которые в квантовой механике, ограниченной неопределённостями Гейзенберга, не позволили физикам грамотно заглянуть внутрь «простого» атома.

Каков, в этом смысле, грубо ошибочный вывод, сделанный физиками в эксперименте? Источником их гравиволны они посчитали объект, удалённый от нас на расстояние 1,3 миллиарда световых лет. Однако на самом деле этим источником должен быть тот, который отстоит от нас на расстояние, преодолённое гравиволной не со скоростью света, но со скоростью гравитации.

Это то расстояние источника, который: во-первых, должен находиться не «за тридевять земель» – далеко-далеко за пределами многих от нас галактик, но, безусловно, он находится внутри Нашей Галактики; во-вторых, в Галактике он находится практически «рядом» с Солнцем, то есть внутри нашего «солнечного» рукава Галактики. Потому что расстояние между рукавами в том месте, где находится Солнце, превышает 2 кпк, то есть:

Но тогда: где астрофизики «увидели» их причину пойманной ими гравиволны в виде двух сливающихся воедино чёрных дыр – «рядом с Солнцем»? Ведь около этих чёрных дыр могла бы закрутиться вся Наша Галактика? Что-то здесь не так.

Кроме того, надо спросить у астрофизиков: а каков период (длительность) зафиксированного ими гравитационного колебания? И если временем колебания они назовут порядок в какие-нибудь минуты или часы, или, может быть, даже дни, то у многих мыслящих физиков должны бы возникнуть вопросы типа: «А может ли сам какой-то «взрыв» чёрных дыр протекать за столь короткое время, не в процессе их «врезания» друг в друга прямым попаданием «лоб в лоб», что крайне невероятно в Космосе, но при хотя бы каком-то, самом даже быстром, но предварительном закручивании этих «масс» друг вокруг друга?» Во всяком случае, школьнику здесь есть над чем неспешно подумать.

И наконец, недопустима для времени 21-го века путаница физиков по поводу «сжимания одного плеча» интерферометра гравитационной волной и удлинения другого плеча. Эта ошибка сильно смахивает на неверный метод Майкельсона, когда он использовал для плеч своего интерферометра метод «туда и обратно», который обесценивал эффективность эксперимента. Там одно плечо интерферометра вооб-

ще не работало (смотри нашу главу «Об увлекаемости эфира Землёй», во втором томе философии). Здесь – та же картина: одно плечо интерферометра не должно никак работать, если только второе плечо точно «смотрит» на источник гравиволны. Но и здесь, для этого «работающего» плеча, сама идея многократного переотражения луча с помощью зеркал, опять ничего не даёт. Почему гравиволна должна «сжимать пространство там, где проложен рукав», но не сжимать луч лазера там же? Вот в чём вопрос. А про «сжимание пространства» мы здесь вообще молчим. Потому что про то, чего нет в Природе, мы стараемся не говорить в нашей философии.

Мы видим, что современным физикам, в деле исследования ими космических объектов в диапазоне гравитационных волн, пока ещё слишком многое не ясно не в их практике, но в теории. Но это уже привело к слишком медленному развитию астрофизики. А это, в свою очередь, способно очень надолго оставить Человечество в одиночестве среди великого множества развитых Цивилизаций. Потому что, к примеру, те «первобытные» наши послания в сторону этих Цивилизаций, которые были сделаны нами несколько десятилетий тому назад, двигаясь с черепашьей скоростью света, застряли где-то совсем ещё невдалеке от Земли, долетев до ближайших к нам необитаемых звёздных систем. Если же мы «прямо сейчас» грамотно пошлём туда же гравитационный сигнал, то он буквально за 3 минуты догонит тот наш допотоп-