y

recetas de provincia en memoria de los seres queridos

Págs. 5-7

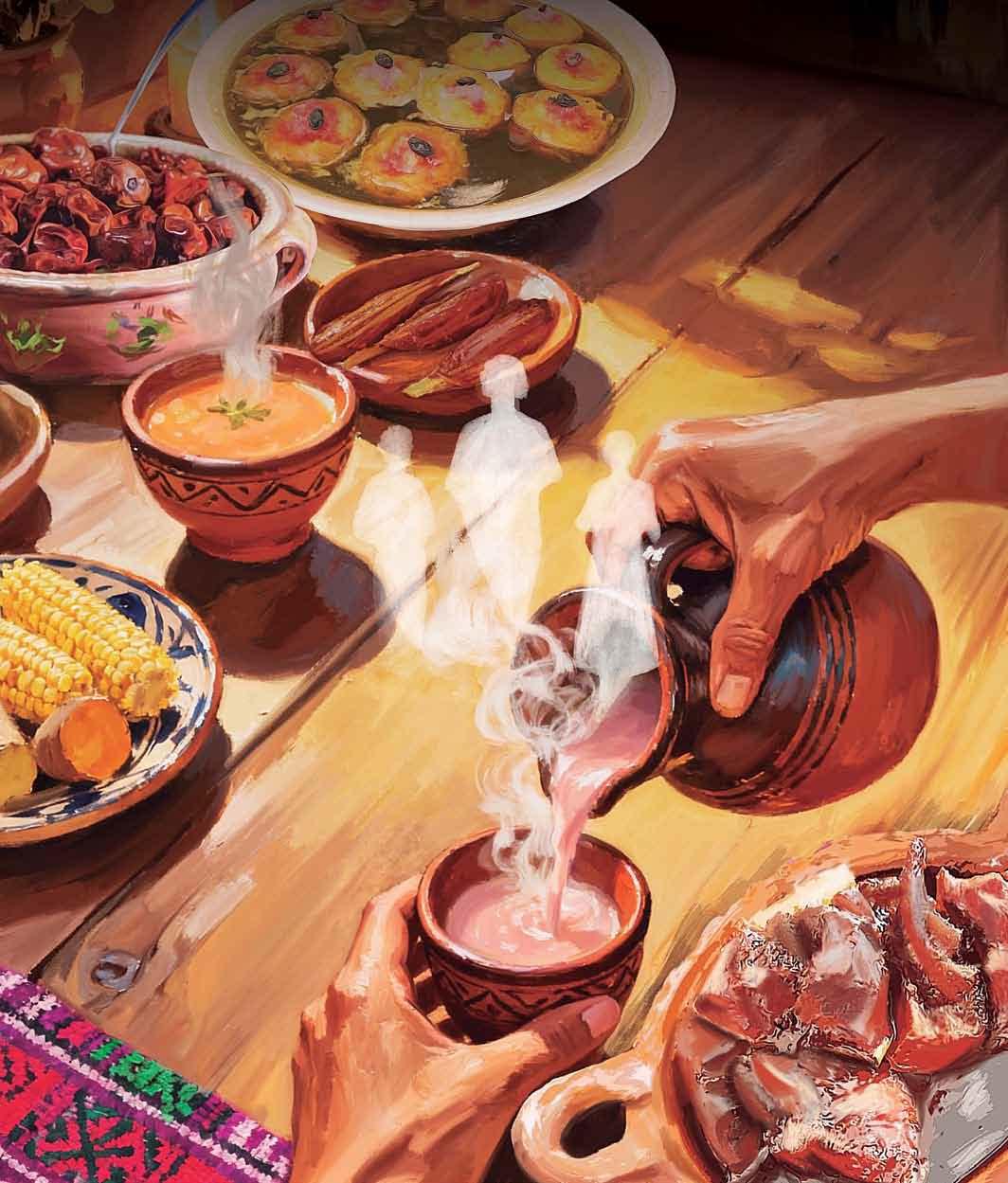

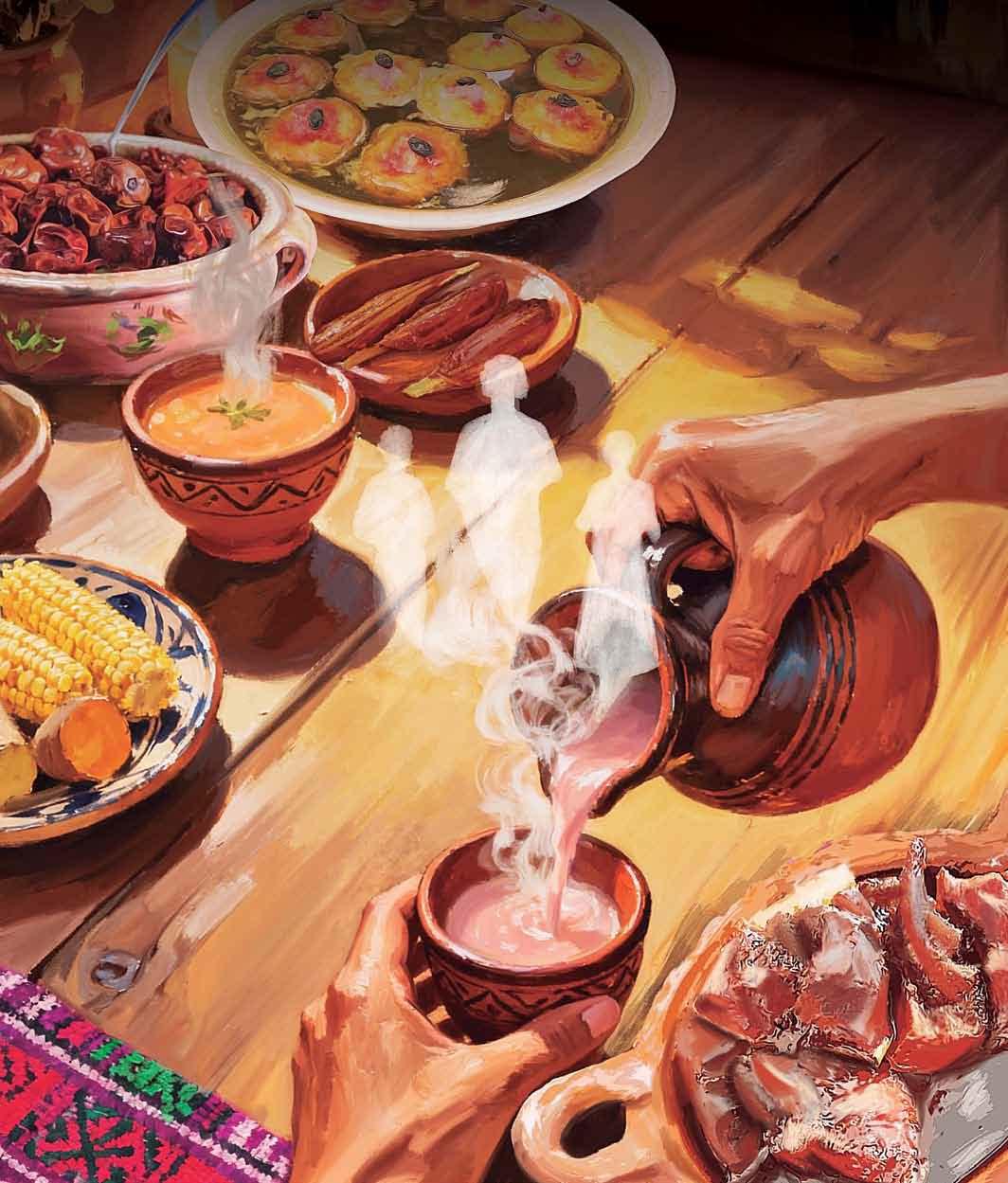

El papel de los sabores en las celebraciones del Día de los Santos refleja las relaciones entre fe y tradiciones y, en el caso de los guatemaltecos, las comidas que se consumen y se llevan a las tumbas de los difuntos se convierten en tributo a la memoria para que su partida de esta vida terrenal sea reconfortante, pero que también se mantega nuesto rico arte culinario.

El fiambre, pese a que su origen es diverso según distintas opiniones y lugares, es tan solo uno de los que se degusta cada 1 de noviembre, pero en la tradición guatemalteca existen muchos preparados más, poco conocidos en regiones, pueblos y aldeas, incluso, hay algunos que solo existen en la tradición oral.

El reportaje central de la Revista Viernes 584 se refiere a los alimentos menos conocidos en ciudades, como atoles, tamales diferentes, bollos y dulces en lugares como Petén, Chimaltenango, Sololá, Baja Verapaz, Quiché y otros en los que frutas, maíz y verduras son la base para degustar en familia, pero también en la visita a la morada donde yacen los seres queridos.

La Guía de libros presenta la quinta edición de Guatemala: linaje y racis -

Director General: Edin Hernández

mo, de la consagrada intelectual guatemalteca Marta Elena Casaús; un texto de permamente consuta porque es una herramienta de diagnóstico sociopolítico que su vigencia reside en el redefinido estudio de la desigualdad en Guatemala. Otro de los libros reseñados es Ciudad Copyright, del mexicano Conrado Romo, una refelexión acerca del concepto de gentrificación de las ciudades, pero también su habilidad para crear ciudadanía.

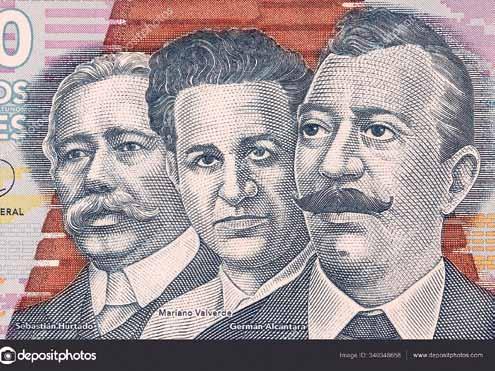

La sección de Biografía, dedicada a los presonajes que han contribuido a crear nuestra cultura en todas las artes, se dedica al compositor, guitarrista y marimbista Mariano Valverde, una figura emblemática de la música nacional, cuyas composiciones, como Noche de Luna entre Ruinas, han trascendido las fronteras.

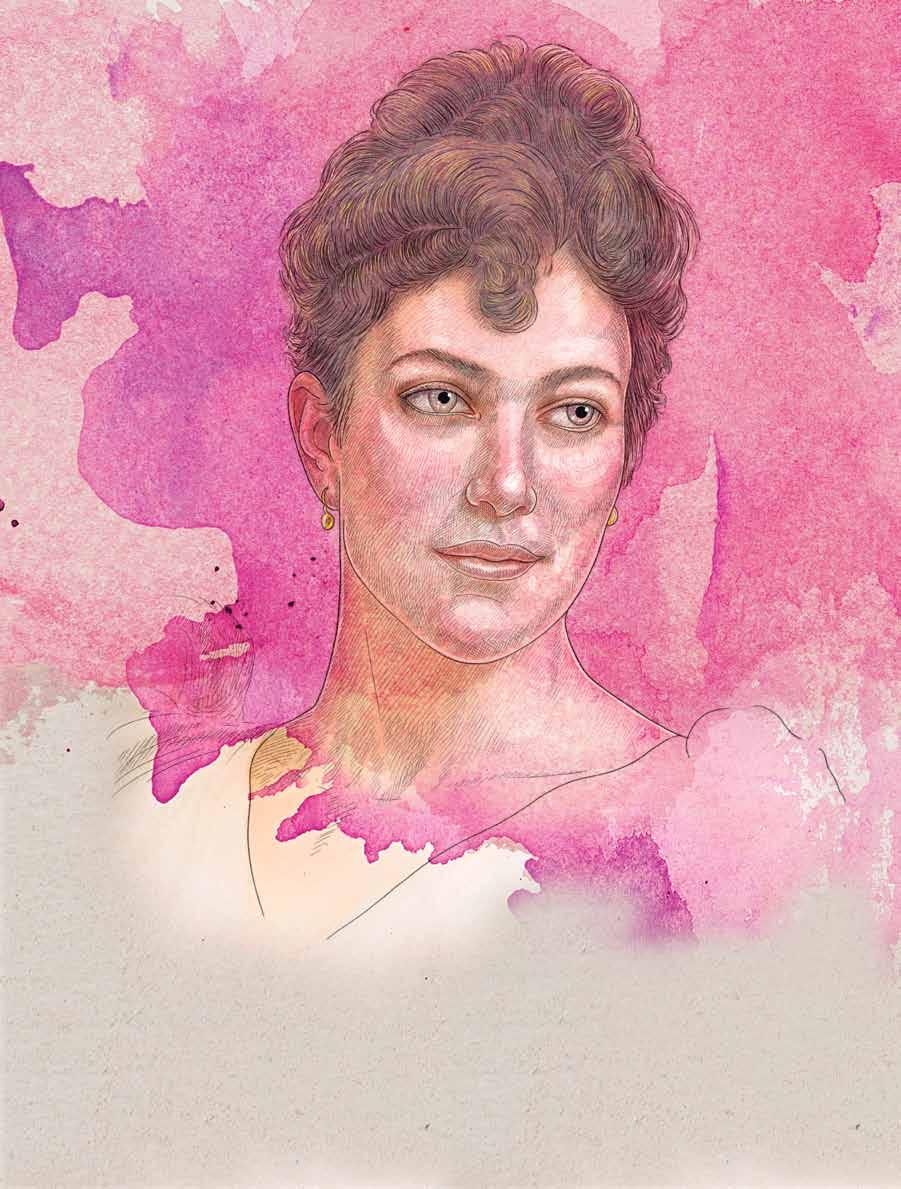

El Personaje de esta Revista Viernes se le brinda a la maestra de educación primaria Natalia Gòrriz de Morales, una precursora de la enseñanza en el país, que contribuyó a la formación de niños y jóvenes para dejar huella en decenas de generaciones. Vivió antes y durante de la Revolución de Octubre de 1944. Fue reconocida en el campo de la pedagogía por prestigiadas organizaciones de Norteamérica y Europa.

Subdirector técnico: Miguel González Moraga

Editor: Hugo Sergio Del Águila

Redactores: Narcy Vásquez, Pablo Cahuec e Isa Enríquez

Diseño Gráfico: Juan Rene Chicoj

Diseño Portada: Rigoberto López

Diagramación: Sulhema Pacheco y Diana Guerra

Corrector: Mynor Reyes Guzmán

Digitalización: Freddy Pérez

Conversatorio en modalidad virtual. La narración gráfica: literatura híbrida en Guatemala / Centroamérica, con escritores guatemaltecos. Transmisión por Facebook Live de la Facultad de Humanidad de la USAC, a las 14:00 horas.

Sábado 25

Concurso de disfraces literarios del I Festival de las Letras y Ánimas, en la Librería del FCE Luis Cardoza y Aragón (11 calle 6-50, zona 1), a las 17:30 horas. Participan de todas las edades.

Bazar temático de Harry Potter; se llevará a cabo a partir de las 9:00 horas en las instalaciones del centro comercial Real del Parque, en la zona 1 de la ciudad de Guatemala. El acceso es libre.

Inauguran la exposición el Camino de los antepasados, la muerte en territorio kaqchikel; estará abierta al público gratuitamente hasta el jueves 6 de noviembre, en el Salón Municipal de la Plaza Financiera, 2º. nivel, San Pedro Sacatepéquez, de 9:00 a 19:00 horas.

La Universidad Popular presenta el IV Festival de Escuelas de Teatro Rubén Morales Monroy, con la puesta en escena de La ratita presumida, a cargo de Estudio Thriambos. La función es a las 18:30 horas y el ingreso de Q25.

Presentación de la IX Gala de Ópera en el Salón de las Banderas del Palacio Nacional de la Cultura, a las 18:00 horas. Estarán los artistas Adriana Ixcot (mezzosoprano), Sergio Alvarado (barítono), Kevin Roldán (tenor) y Pamela Pineda (soprano). Acompañamiento de Proyecto Cultural Lokrios. Entradas, consultar en las redes sociales del Ministerio de Cultura y Deportes, cupo limitado.

La Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala presenta su XIII Concierto de Temporada Extraordinaria Sueños y Resonancias, bajo la dirección del maestro Alfredo Quezada, con la participación del destacado fagotista José Castillo (Francia / Nicaragua) como solista invitado. Se realizará en el Conservatorio Nacional de Música Germán Alcántara, a las 19:30 horas. La entrada es sin costo.

Marta Elena Casaús Arzú, reconocida por sus profundos estudios sobre racismo y la historia intelectual centroamericana, ahora propone en La sociedad de Gabriela Mistral,lateosofíaylaemancipacióndelasmujeresguatemaltecas (1920-1950), un ensayo fascinante y poco explorado sobre la influencia de la Nobel chilena en el movimiento teosófico guatemalteco y su incidencia en la corriente feminista a principios del siglo pasado.

Casaús, en este libro, estudia los derechos de las mujeres en Guatemala, no como un momento aislado, sino como el resultado de un profundo diálogo entre redes intelectuales internacionales y locales.

La autora analiza la figura de Mistral con su visión humanista, educativa y reformista, que sirvió como inspiración para un grupo de guatemaltecas promoviendo un nuevo ideal de mujer.

También explora la influencia de la teosofía, un movimiento filosófico que, para su contexto, promovía ideas avanzadas sobre la igualdad de género, elevación espiritual de la mujer y educación laica, convirtiéndose en un espacio seguro y en una plataforma ideológica para las mujeres que empezaban a romper el rígido modelo patriarcal. El libro dibuja las primeras organizaciones, publicaciones y figuras femeninas que se atrevieron a exigir derechos cívicos, acceso a la educación y participación en la política.• FCE

La obra de Marta Elena Casaús Arzú Guatemala: linaje y racismo no es solo un libro, es una poderosa herramienta de diagnóstico sociopolítico que ha redefinido el estudio sobre la desigualdad en Guatemala.

Casaús Arzú, reconocida intelectual, efectúa una rigurosa investigación para demostrar que el racismo en el país es un factor histórico y estructural que no ha desaparecido, sino que funciona como el principal mecanismo de opresión, explotación y justificación del sistema de dominación.

La autora se enfoca en la formación histórica de los grupos dominantes guatemaltecos, a través de un minucioso rastreo de documentos para demostrar que el poder económico y político se ha cimentado y perpetuado mediante redes de parentesco.

También se enfoca en el tema del racismo que, en este estudio, es mucho más que un prejuicio individual, sino la lógica que cohesiona y justifica el sistema de dominación. La autora analiza cómo las ideologías racistas, a menudo disfrazadas de teorías de “progreso” o “civilización”, fueron importadas e internalizadas en las élites para establecer una jerarquía social rígida.

Guatemala:linajeyracismo es una lectura esencial para los que deseen comprender las complejidades de la sociedad guatemalteca. Es un trabajo de investigación que invita a desmantelar las estructuras de poder

que han operado en la sombra y que siguen configurando la realidad del país. En esencia, es un espejo crítico que la historiografía guatemalteca necesitaba. • Carla Natareno

En la colección Tierra Adentro, del Fondo de Cultura Económica, el ensayista mexicano Conrado Romo deja esta interesante reflexión: Ciudad Copyright, obra que hace cuestionarnos sobre el futuro de las ciudades, su habitabilidad y los derechos de la ciudadanía informada.

¿Pero cómo afecta a las sociedades de Latinoamérica este fenómeno social? Romo se dedica a explicarlo desde sus estudios. Maestro en urbanismo y doctor en ciencia política por la Universidad de Guadalajara, trata de dilucidar todo lo concerniente a la gentrificación en su urbe, Guadalajara, y de ahí en adelante ejemplifica cómo en úrbes de América Latina sucede este fenómeno particular, además de cómo afecta a los habitantes de estas la llegada de ideas innovadoras para hacer ciudades modelo y ejemplos de posmodernidad.

La innovación en las ciudades generalmente va de la mano extractivista del neoliberalismo y prácticas poco éticas que provocan la movilización de la población, de los que han vivido toda su vida en esos lugares. Romo muestra cómo, al momento de llegar la aparente innovación urbana, de la mano de tecnología para “mejorar el entorno” y “recuperar” el espacio público, no se toman en cuenta a las poblaciones que siempre las han habitado. • Fondo de Cultura Económico

Textos: Isa Enríquez

Fotos: Redes

Como sucede con muchos largometrajes, The Smashing Machine tiene aciertos y tropiezos. No es la mejor película del año ni un biopic revolucionario, pero tampoco puede considerarse mala. Lo que sin duda destaca es la actuación de Dwayne TheRock Johnson, quien sorprende con un giro inesperadamente vulnerable que le aporta alma a la cinta. Inspirada en la vida de Mark Kerr, leyenda del MMA en los noventa, la historia sigue a un hombre que lo tuvo todo (fuerza, fama y reconocimiento) y que termina enfrentando lo que se convierte en su derrota más dura, que es la adicción y la pérdida de sí mismo. Kerr fue pionero en un deporte que entonces era visto

como brutal y marginal, y su caída refleja el precio emocional del éxito cuando el cuerpo falla y la mente empieza a ceder.

Benny Safdie transforma esa historia en un drama deportivo sobrio, donde lo importante no son los golpes, sino los silencios

A veces, solo se necesita una serie ligera que haga sonreír y conmover al mismo tiempo; Man on the Inside logra exactamente eso. La historia sigue a Charles Newendyk, un profesor de ingeniería jubilado y viudo, cuya vida se ha reducido a la rutina y la soledad.

Todo cambia cuando Emily lo anima a buscar un nuevo pasatiempo, y Charles se topa con un anuncio inusual, en el que una agencia de investigación privada busca a alguien mayor para una misión dentro de la residencia de ancianos Pacific View. La tarea, aparentemente sencilla, consiste en descubrir quién robó un valioso collar de rubíes entre los residentes y empleados. De un día para otro, Charles deja atrás la monotonía y se convierte en un espía, navegando entre secre tos y pequeñas intrigas mientras intenta mantener su verdadera identidad oculta. La premisa de Man on the Inside es divertida y encan tadora, pero la serie va más allá de la comedia de espionaje. Creada por Michael Schur, mente detrás de The Good Place,BrooklynNine-Nine y Parks and Recreation, combina ingenio y ligereza con momentos de reflexión sobre la vejez, la pérdida y la conexión humana. Celebra la sabiduría y la libertad que acompañan a los años.

que promete más de lo que entrega. Aun así, se sostiene gracias a la transformación de Johnson. El actor abandona por completo su imagen de estrella invencible. Aquí no hay músculos infalibles ni sonrisas de acción. Su interpretación de Kerr es introspectiva, desgarrada y casi incómoda. Cada gesto y cada mirada perdida muestran a alguien que ya no se reconoce en el espejo. Johnson no solo actúa distinto, sino que también se ve y suena distinto, otorgando un peso emocional inesperado a un filme que sin él sería mucho más ligero.

entre ellos. No hay romanticismo en la adicción ni heroísmo en la derrota. Hay un hombre aprendiendo a perder, y eso humaniza el relato. Sin embargo, la película no siempre profundiza en las causas del vacío de su protagonista; se queda en la superficie de un biopic

Aunque TheSmashingMachine no alcanza la fuerza narrativa de otros trabajos de Safdie, deja algo claro, y es que por primera vez,Dwayne Johnson no interpreta a un héroe, sino a un hombre que se desmorona, y en ese derrumbe encuentra su mejor papel.

A 25 años de su estreno, el largometraje que cambió la historia del cine mexicano regresa a la pantalla. Amores perros, cuyo título en español alude a relaciones imposibles y absurdas, juega con la palabra “perros” tanto como adjetivo (refiriéndose a la terquedad u obstinación de los personajes) como sustantivo, representado en los propios animales que encarnan los mejores y peores rasgos de sus dueños.

La película destaca por su crudeza y permanece imborrable en la memoria. No hay héroes absolutos ni villanos perfectos, solo personajes complejos que luchan con sus deseos y errores. Su estreno en 2000 marcó un momento histórico, ganó premios internacionales y conectó con un público joven que buscaba historias más cercanas a la realidad urbana y social. La estética, el ritmo y la música de Gustavo Santaolalla crean una Ciudad de México que se siente viva, caótica y a la vez profundamente emotiva.

gastronómico por distintas regiones de Guatemala cada 1 de noviembre

Texto: Isa Enríquez

Fotos: Cortesías y Archivos

La comida de un pueblo narra su historia y refleja cultura. En cada tradición se pueden encontrar ejemplos que muestran la relación profunda entre fe, identidad y gastronomía, como el pan y el vino en el cristianismo, el prasadam (ofrenda religiosa) en el hinduismo o el maíz, que para los mayas fue el corazón de su nutrición y cosmovisión.

Esa conexión entre comida y espiritualidad explica por qué los sabores desempeñan un papel tan importante en celebraciones como el Día de Todos los Santos, conmemorado el 1 de noviembre en Guatemala. Según Regina Moraga, chef y arqueóloga, “la comida siempre ha sido un símbolo de pacto, convenio, alianza o tributo”.

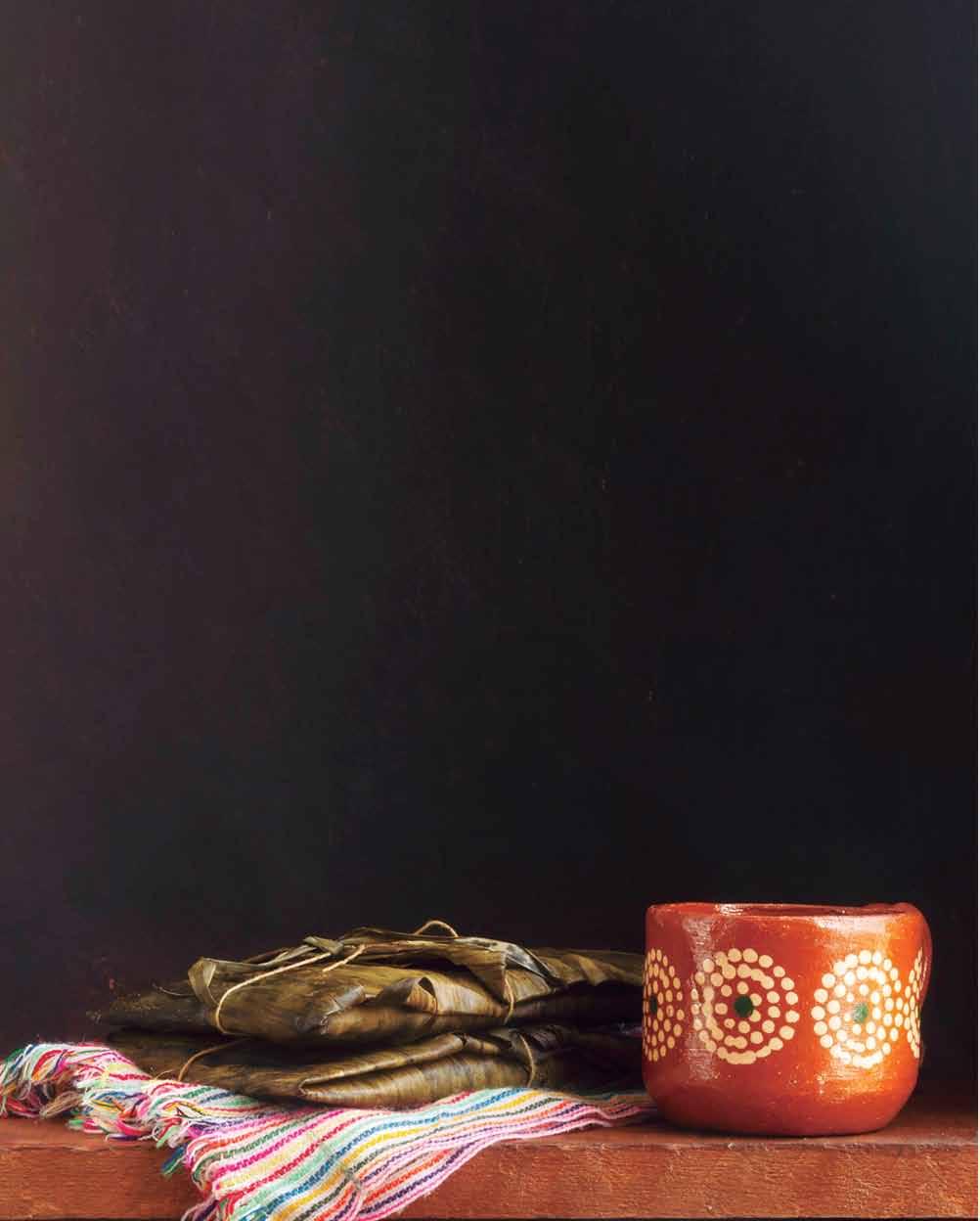

El fiambre es el platillo más conocido de esta fecha; sin embargo, el país, fiel a su diversidad, conserva muchas otras recetas que forman parte de la memoria y las costumbres regionales. Algunas de estas se presentan a continuación.

En Melchor de Mencos, el municipio más alejado de la cabecera de Petén, vive doña Lupita, una señora de 80 años que hace atol de Ixpalá desde los 8. “Aprendí con mis papás. Era algo que se hacía mucho en familia”, recuerda. Para ella, la preparación de este atol es una tradición que sigue viva cada año.

La bebida se elabora con maíz negro que se remoja, lava, muele y cuela con esmero, y luego cocina al fuego de leña , o al menos así lo recomienda doña Lupita. Es dulce y aromatizado con anís.

Pero no se consume solo, suele acompañarse con tamales peteneros o bollos de Ixpelón, platillos clásicos de la época. Sin embargo, no son la especialidad de doña Lupita, pues la chef Ingrid Méndez, instructora del Intecap zona 18, los conoce bien. “Aprendí a hacerlos cuando viajé a Santa Elena, un municipio de Flores”, dice. Afirma que los tamales peteneros son más pequeños que los tradicionales y se preparan con masa de maíz cocinada con aceite o manteca. El relleno mezcla carnes y vegetales finamente picados, sazonados

con especias. “La hoja de plátano se pone adentro, para dar suavidad, y la de mashán, afuera, para que resista el vapor”, comenta.

Sobre los bollos, Méndez añade que se hacen con masa de maíz blanco o amarillo, a la que se puede agregar un poco de arroz y frijol grande, conocido como Ixpelón. “Quedan más sueltos y se envuelven también en hoja de plátano y de mashán, lo que les da ese sabor casero que los distingue”, dice.

El atol, los bollos y los tamales tienen un valor simbólico especial. Tradicionalmente, se sirven calientes y se deja un poco para los difuntos, quienes, según doña Lupita, “solo agarran el vapor nomás de lo que se va llevando caliente a la mesa”. “Es bonito, uno se alegra un ratito viendo cómo se comparte y se mantiene la costumbre”, dijo

Recuerda que antes los niños pedían atol en las calles con sus calaveritas, diciendo: “Si no beben el atol, no les van a dar bollo ni pastel”. La chef Méndez como Doña Lupita cuentan que esas calaveras se hacían con morro o con cáscaras de naranja.

El uso de estas cáscaras para elaborar vasos y recipientes se

remonta a la época prehispánica, mucho antes del molcajete, el molinillo o el anafre. La investigadora y chef Yolanda Hernández explica que “se partía el güisquil o el ayote y se usaba la cáscara, bien lavada, como si fuera una vasijita. También con la papaya, dependiendo del tipo”. Esta práctica, sencilla, refleja cómo los utensilios del hogar formaban parte del ingenio y de la conexión con la tierra.

Aunque ahora los niños ya no salen tanto, doña Lupita sigue preparando el atol con la misma dedicación, regalando parte de su producción a la comunidad o incluso a los animales.

Tributo a la tierra y ancestros

En San Juan Comalapa, Chimaltenango, cuando el viento anuncia el fin del invierno y los maizales comienzan a secarse, las cocinas se llenan del aroma del cocido, un platillo sencillo que, según los hermanos Nicolás y Matías Telón, es

esencial en la temporada de Todos los Santos.

“Consta de tres elementos principales: el maíz, el guisquil y el güicoy”, dan a conocer. El maíz se cosecha entre mediados de octubre y mediados de noviembre, marcando el inicio de los preparativos familiares. El güisquil, también abundante en esta época, ofrece distintas variedades que alegran huertos y mercados. Por su parte, el güicoy llega de la región de Comalapa, aunque también se usan ayotes de zonas costeras, similares a las calabazas.

La preparación no es complicada, basta cocer los tres ingredientes juntos. “No se le agrega nada más” dice Nicolás “pero a veces la gente añade un poco de chorizo o carne asada, sobre todo, cuando se lleva a los difuntos”.

Aunque muchos lo asocian con las ofrendas del Día de Muertos, el cocido también se comparte en familia y guarda un sentido de comunidad y memoria. “Antes, la mayoría tenía un terrenito para

Calaverita de morro que usan los niños para pedir el atol de Ixpalá.

sembrar maíz, y esta temporada era muy esperada”, recuerdan. “Hoy, muchos ya no cultivan, pero se sigue consiguiendo en mercados o cerca de los cementerios. Es algo que no se pierde”.

La chef y arqueóloga Moraga explica que esta costumbre de cocinar lo que da la tierra tiene raíces profundas: “Al final de cada año está la cosecha, y lo que se consume depende de lo que se produce en cada región”. En el altiplano, donde el maíz y los vegetales dominan el paisaje, el cocido simboliza justamente el cierre del ciclo agrícola y el agradecimiento por los frutos de la tierra.

En Chimaltenango destacan también los platillos dulces, como el ayote en miel, los jocotes en dulce, elote cocido y el güicoy con panela. La chef Hernández aclara que estos alimentos se relacionan con la mitología prehispánica, especialmente con las cucurbitáceas, que se adaptan a distintos climas y suelos.

“La agricultura sostiene y fortalece a la comunidad. Al llevar estos alimentos, rinden culto al mundo mágico-espiritual y honran a sus antepasados”, señala Hernández.

Aunque a simple vista el cocido o el güicoy con panela parecen recetas sencillas, en realidad son una forma de agradecer, rendir tributo a los ciclos de la tierra y mantener vivo el vínculo con quienes vinieron antes.

Los hermanos Telón, propietarios de Tzinakan Restaurante, mantienen viva esa tradición. “La preparación es simple, pero en esa sencillez está su valor. Es tiempo de cosecha, de encuentro y de recordar a los que ya no están”.

Otras regiones

El recorrido continúa por otras regiones, donde los sabores cambian, pero el espíritu de celebrar la vida, la cosecha y la

memoria permanece.

En Sololá, el aire fresco del lago de Atitlán se mezcla con el aroma del pulique colorado, preparado con res o pollo y molido en piedra. Este guiso espeso pertenece a la gran familia de los recados, esos caldos de textura densa y color profundo donde se cuece la memoria de los pueblos mayas. Como explica el inves tigador Luis Villar Anleu, los recados no solo son una técnica culinaria, sino una forma de inter pretación del mundo: “En ellos se integran los sabores de la tierra, los ingredientes locales y la ceremonia del moler”.

Hernández recuerda que los puliques son de las comidas de origen prehispánico más antiguas del país y que, aunque se consumen con frecuencia, la tradición los reserva para momentos sagrados.

“La cultura lo ha fijado como platillo propio de fiestas y ceremonias de cofradías, por lo que es un platillo espiritual”, afirma. El pulique se acompaña con tamalitos envueltos en hoja de maíz o de canaca, y se sirve como una ofrenda que une a los vivos con sus antepasados, en un gesto que combina alimento, fe y pertenencia.

Regina Moraga añade que en esta región aparte se prepara pan

de yemas o pan de muerto, además de guisos con calabaza, güisquil y pepián, según lo que la tierra ofrece.

“Así, cada área mantiene su identidad culinaria dentro del marco del Día de los Santos Difuntos, fusionando tradición, cosecha y cultura local”, asegura.

Más al sur, en Santa Rosa, la celebración toma forma con pacayas envueltas en huevo. Primero, se cuece la pacaya; luego, se cubre con huevo batido y se fríe. “Es de temporada, pero al mismo tiempo rinde homenaje a las palmeras,

Cocimiento, hecho a base de elote, güicoy (col de la región) y güisquil hervidos.

emblemáticas de Santa Rosa”, dice la chef Hérnandez. La comida vuelve a dialogar con la naturaleza.

En Baja Vera paz, la dulzura llega con el quitande, un dulce espeso hecho con frijol tierno pelado, panela, hoja de naranja y canela. Antiguamente, incluía carne de iguana, hoy, sustituida por gallina por ser especie protegida. “El recado es espeso porque las piedras de moler permiten que vegetales y proteínas se integren completamente, manteniendo la tradición prehispánica”, explica Yolanda.

en 1773, cuando la escasez obligó a improvisar, las familias mezclaban verduras, embutidos y carnes frías, creando un plato sustancioso y compartido. Otra historia lo ubica en el convento de Capuchinas, donde una cocinera usó sus últimos ingredientes la noche del 1 de noviembre, y su mezcla se volvió tradición. También se cuenta que una sirvienta hizo lo mismo en casa de sus patrones.

Hacia el oriente, en Zacapa, las mesas del Día de Muertos se llenan de enchiladas con curtido y fiambre, una versión local del homenaje a los difuntos.

Finalmente, el recorrido llega a la costa sur. En Retalhuleu, el maíz vuelve a ser protagonista en preparaciones como el patachté y el pinol, hechos con maíz amarillo tostado y molido, mezclado con semillas de patachite o cacao. El chocoli, bebida ancestral de cacao sin azúcar, era conocido por su sabor amargo; con la llegada de los españoles se transformó en el chocolate dulce que conocemos hoy, alterando para siempre el gusto local.

Sobre el fiambre

Se dice que el fiambre surgió tras el terremoto de Santa Marta,

Hernández afirma que cada familia tiene su versión. “No varía por departamento, sino por receta familiar; cada abuela o bisabuela tiene su manera de prepararlo”. El fiambre rojo es el más antiguo, mientras que el blanco, más ligero, surgió después; hoy, incluso hay variantes verdes o dulces, fruto de la creatividad que reinventa la tradición.

Moraga apunta que el fiambre, tal como lo conocemos, nació en la capital a finales del siglo XIX. Su nombre proviene de España, pero el plato guatemalteco se volvió propio y mestizo, nacido de la necesidad y la inventiva popular.

Cada fiambre es, en esencia, un altar en el que al mezclar y servir se rinde homenaje a quienes ya no están. Como dice Yolanda Hernández, “al llevar estos alimentos, se rinde culto al mundo mágicoespiritual… es un homenaje a los antepasados”.

Sabores y tradición

Así, en cada rincón de Guatemala, la comida de Todos los Santos no es solo alimento, sino memoria, tradición y tributo. Desde el atol de Ixpalá, en Petén, hasta el fiambre en la capital, pasando por los puliques, cocidos y dulces regionales, cada platillo cuenta historias de tierra, comunidad y familia. Preparar y compartir estas recetas es un acto que conecta a los vivos con sus antepasados, un gesto que recuerda que la gastronomía puede ser celebración, devoción y herencia cultural al mismo tiempo.

Como señala Villar Anleu en Lacocinapopularguatemalteca,la identidad culinaria refleja la multiculturalidad y la elevada diversidad biológica de Guatemala y convierte cada comida en un rasgo de patrimonio intangible, que va más allá de un simple conjunto de alimentos. Cada receta es un espejo de imaginarios colectivos, un puente entre el hombre y la naturaleza, y

un testimonio de cómo las comunidades han aprendido a relacionarse con su entorno y a honrar sus raíces.

Al sentarse a la mesa en esta época, se hace presente no solo el sabor, sino la historia de generaciones que cultivaron, recolectaron y cocinaron con respeto y creatividad. Los aromas y colores de cada platillo evocan recuerdos de la infancia, de rituales familiares y de celebraciones que trascienden el tiempo.

Año tras año los sabores del Día de Todos los Santos mantienen viva la identidad guatemalteca y recuerdan que la comida no es solo sustento, sino también historia, memoria y homenaje a quienes vinieron antes. Cada receta, gesto de cocina y alimento compartido forman parte de un patrimonio que se experimenta, se siente y se celebra, y que continúa transmitiéndose de generación en generación.

Los sabores dulces que inundan la época son los jocotes, ayote y güicoy en dulce, dependiendo de la región.

Cada 1 de noviembre, Guatemala celebra ancestrales puentes entre vivos y muertos

Infografía: Marco Flores

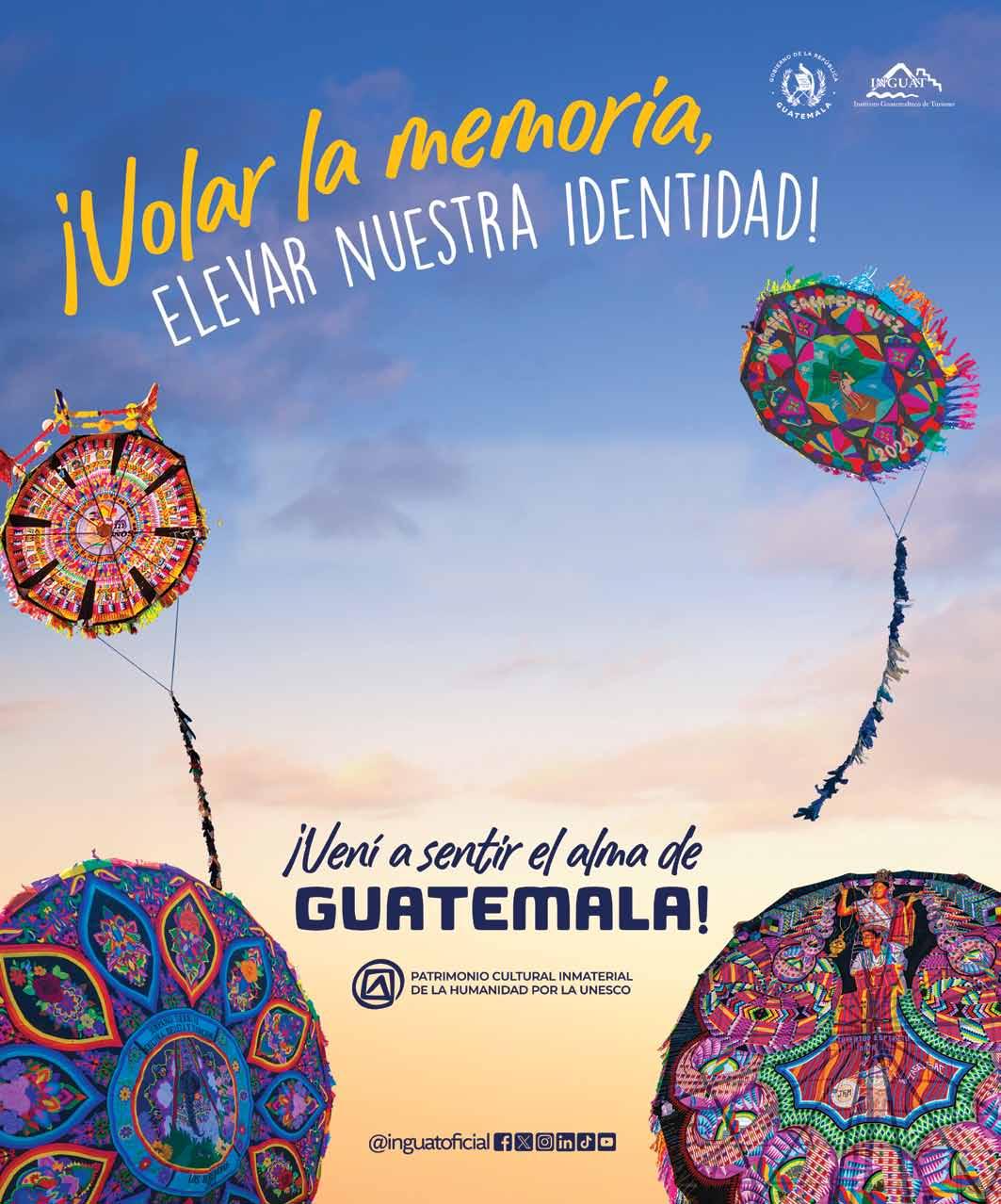

Como cada año, al caer la noche del 31 de octubre y asomarse el alba del Día de Todos los Santos, los cielos de Sumpango y Santiago Sacatepéquez, se llenan de color, de luz y memoria. Allí vuelan los barriletes gigantes: obras que nacen del trabajo comunitario, la cosmovisión maya y el deseo profundo de honrar a quienes ya partieron. No son solo manifestaciones artísticas espectaculares, sino símbolos que fortalecen la identidad cultural, la espiritualidad y el sentido de pertenencia de familias enteras. Durante meses, artesanos, grupos comunitarios y jóvenes barrileteros se reúnen para decidir diseños, recopilar materiales, construir la estructura y pintar el lienzo. En 2024, esta técnica ancestral fue reconocida por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, un logro que visibiliza su valor como patrimonio intangible de Guatemala, su dimensión espiritual, social y artística.

Proceso de elaboración

Diseño

Reuniones comunitarias para consensuar el tema, los símbolos y elegir un boceto. Se hacen versiones, se discuten y se elige un diseño final. Esto debería estar decidido para junio o julio de cada año.

Este 2025, el festival celebra su 47 edición y coincide con el Bicentenario de Sumpango, al cumplirse 200 años de haber sido declarado municipio.

Se apoyan en la actualidad de la tecnología, utilizan programas como Photoshop, Autocad y otros que facilitan el traspaso de la idea a lo físico y a las medidas correspondientes. Antes, era dibujo a mano alzada.

En el festival hay tres categorías:

Categoría A

El espectáculo se llevado a cabo en Sumpango, a 41.9 km de la ciudad capital.

Barriletes de 10 a 18 metros, que con la ayuda de la tecnología, no elaboran tanta figura poligonal, sino diseños más complejos, como ángeles o animales en estructura.

Preparación de materiales

El proceso de recolección de cañas se inicia observando las fases de la Luna.

Se debe hacer en luna llena, porque en otra fase la caña no se secaría de manera uniforme y no tendría la fuerza necesaria para aguantar el viento.

Armazón / estructura

Se arma la estructura con varillas de bambú o caña cortadas, secadas, unidas. Se fijan flecos, cola, se colocan frenos (lazos o sogas) para controlar el vuelo.

Se consigue bambú o caña de castilla, papel de china, lazos, pinturas, cola y flecos.

Se hacen ceremonias para bendecir el bambú al cortarlo y transportarlo.

El diseño transferido a escala real, impreso en papel A-0 que es de un aproximado de 1 metro x 1.20 a través de programas de diseño; si no, se hacen los diseños a mano alzada.

Varias personas se encargan del colorido del barrilete, ver qué colores correctos usar para no colocar cualquiera.

Se coloca una capa de papel de china blanco, que será la base.

Así como cortar y pegar el papel de china sobre la base blanca para colorear el diseño.

Días antes, se hace una prueba de vuelo, y así comprobar si las cañas se han secado, colocarle refuerzos, agregarle más cola, etc.

Son de 4 a 6 metros, normalmente su estructura es poligonal, ya que estos se tienen que elevar, según el reglamento.

Son de 1.5 a 3 metros que son elaborados por niños.

Las comunidades portadoras son en su mayoría maya kaqchikel.

Se usa como medio para expresar diseño, espiritualidad, identidad e incluso para reflexionar sobre temas actuales, como medio ambiente, justicia social y cultura de paz.

Q2,000 hasta

Q45,000

Los costos pueden ser desde y los que pasan de 16 metros pueden llegar hasta en material y mano de obra de los participantes

Q80,000

La municipalidad estima que llegarán más de 80 mil visitantes, generando alrededor de 1.5 millones de quetzales en ingresos turísticos.

Ilustración: Sergio Espada

Ilustre maestra instructora de primaria, egresada del Instituto Nacional para Señoritas Belén, en 1884, donde también se graduó un año después de Bachiller en Ciencias y Letras. Dejó su huella en decenas de generaciones como maestra e investigadora en educación. Escribió textos pedagógicos para la niñez en formación y novelas literarias. Se distinguió como integrante de la Asociación Childhood Education y de la National Education de EE.UU. Fue socia de la Real Sociedad Geográ�ica de Madrid y miembro activa de la Academia de Geogra�ía e Historia de Guatemala. Trabajó en el diario La República del siglo pasado. El 15 de abril de 1929 fue nombrada directora de la Escuela Nacional de Educación para Párvulos. Pese a haber estado casada con un coronel, fue una decidida luchadora contra la dictadura de Manuel Estrada Cabrera, hace 100 años.

Más información disponible en este QR

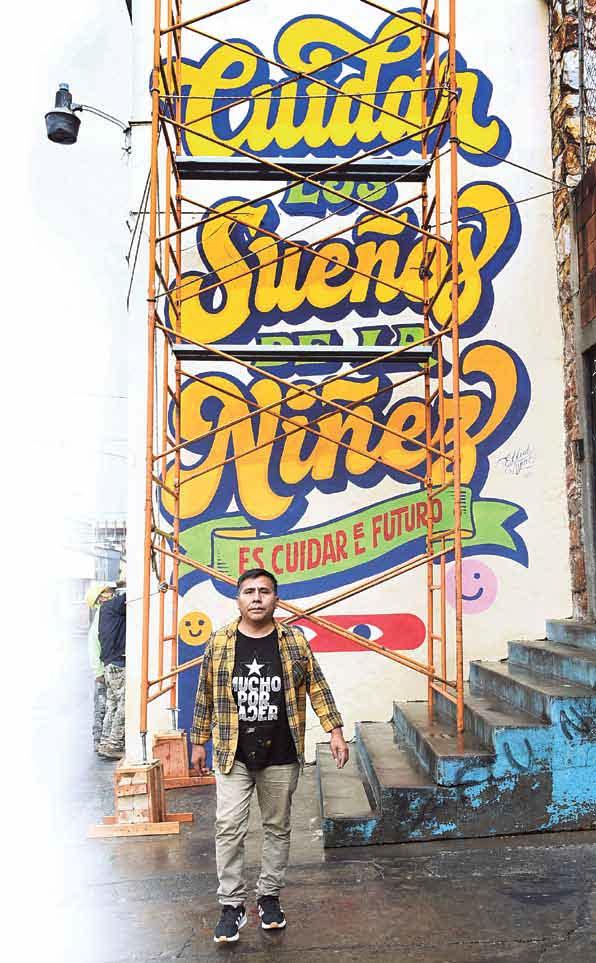

Elliot Túpac conversó con Revista Viernes sobre su visión de Guatemala y el papel del muralismo latinoamericano.

Texto: Pablo Cahuec

Foto: Carlos Caljú

El reconocido artista gráfico y muralista peruano Elliot Túpac visitó Guatemala. Durante su estancia realizó un mural con el que hizo un llamado a proteger y valorar a la niñez guatemalteca con su característico estilo contemporáneo. Está en el país debido a las gestiones de la Embajada del Perú y de la Residencia Artística del Centro de Artes Landívar, Vicerrectoría de Identidad Universitaria de la Universidad Rafael Landívar. .

¿Hay similitudes entre el arte de ambos países?

Si vamos a la parte más primaria, tenemos muchos vínculos, tanto ancestrales como coloniales. Vivimos en geografías distintas, pero compartimos influencias comunes. Eso hace que seamos países hermanos.

Somos territorios con una población indígena muy fuerte, y eso genera un mensaje importante. Tenemos esa raíz indígena que debemos entender, valorar y asumir como parte esencial de nuestra identidad nacional. Nos debemos a esa primera raíz.

Además, hay un punto que me interesa mucho, el textil. En la zona de mis padres, en Huancayo, Perú, se desarrollan artesanías como el bordado huanca y el mate burilado, entre otras. Deseo recorrer lugares que tengan que ver con la textilería guatemalteca.

¿Cómo conviven el arte popular y el contemporáneo?

Creo que una premisa en la creación es la posibilidad de transformar las cosas. Tengo una influencia andina y textil, de parte de mis padres, pero la he llevado a un lado más contemporáneo.

Eso fue el impulso para mostrar mi trabajo, pero como creador siempre añado elementos. Trato de que no sea una colección desarticulada, sino que tenga una intención ligada a la comunidad. Mi motivación está en entender el contexto social y comunicarme con la sociedad a través de la palabra y la imagen.

Aquí, por ejemplo, el mural aborda el tema de la niñez y la primera infancia. La frase “Cuidar los sueños de la niñez es cuidar el futuro” es una reflexión sobre la importancia de cuidar esa etapa para construir la sociedad que deseamos.

¿Los artistas fortalecen el tejido latinoamericano?

Es muy importante. Hace unos días di una charla sobre identidad, y expliqué que el primer paso es revisarse a uno mismo. En la medida en que uno se entiende como guatemalteco o peruano, pero con un inicio ancestral indígena, se abre un espacio para valorar todo ese conglomerado regional como la gastronomía, las tradiciones o la artesanía.

Ahí es donde tiene un papel fundamental, ya que puede acercarse más a la comunidad y abordar temas de identidad y cultura desde su expresión.

¿Qué mensaje le gustaría dejar a los artistas guatemaltecos?

Mantengan una exploración constante de su propuesta artística. Es importante encontrar un lenguaje propio, pero sin dejar de explorar. En eso uno encuentra nuevas herramientas para comunicarse mejor con la gente.

¿Qué elementos guatemaltecos le han inspirado?

Tengo una anécdota de niño. Vi una revista de turismo en casa de mi padre, y en la portada había una figura indígena de espaldas. Le dije a mi padre: “¡Papá, los incas!”, él me respondió: “No, son los mayas de Guatemala”. Eso simboliza mucho para mí, desde pequeño asociaba esos vínculos. Aunque yo hablaba de Perú, mi papá me mostraba una cultura paralela, la maya. Tienen muchos aportes y códigos visuales que nutren enormemente a este país.

Agradezco a Dios por permitirme esta visita. No hacerlo solo como turista, sino como alguien que puede dejar un granito de arena, una semilla. Me motiva mucho estar aquí.

Su nuevo mural se ubica en la 2ª. avenida y 10ª. calle, zona 1.

Elliot Tupac Artista peruano.

Nacido el Lima, Perú, en 1978. Su formación es autodidacta en el arte. Trabaja la serigrafia, cartelería, topografía, lettering y muralista

Promotor del Arte Popular. Ha expuesto sus obras en Colombia y Chile.

Hace 81 años, cuando Guatemala apenas albergaba a 4 millones de almas, se fundaba la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala. Una institución admirable que, durante más de ocho décadas, ha sido faro de la música académica en el país. Hoy, sin embargo, el escenario es radicalmente distinto. Con una población que supera los 17 millones, y ante la necesidad imperiosa de llevar el arte más allá de la capital, la creación de la Orquesta Sinfónica Regional de Occidente se erige no solo como un acto de justicia cultural, sino como un verdadero hito histórico.

Que hayan tenido que pasar más de 80 años para que nazca una segunda orquesta sinfónica estatal de esta envergadura dice mucho de una centralización cultural largamente arraigada. Por ello, la formalización de la Orquesta Sinfónica Regional de Occidente, con sede en Totonicapán, y los memorables conciertos de debut que ya han comenzado a resonar en dicha ciudad y en Quetzaltenango, es la materialización tangible de la política de desconcentración del arte y la cultura que ha emprendido el Ministerio de Cultura y Deportes, por medio del Viceministerio de Cultura.

Este proyecto va más allá de replicar un modelo. Significa desconcentrar los recursos, las oportunidades y, lo más importante, garantizar el acceso a la alta cultura como un derecho ciudadano. Es un paso monumental que reconoce que la riqueza cultural de Guatemala no se limita a su región central y que el talento musical florece en cada departamento.

Los recientes conciertos ofrecidos en Totonicapán y Quetzaltenango no son meras presentaciones, son el punto de partida de un histórico viaje para los músicos del país y para el arte y la cultura en general. Demuestran que la música sinfónica tiene una audiencia ávida y merece un hogar permanente en el occidente guatemalteco.

La Orquesta Sinfónica Regional de Occidente es, en esencia, una promesa de equidad cultural cumplida. Es el eco de una nación que crece y exige que sus instituciones se adapten a la realidad demográfica y geográfica. Es hora de que el vibrante corazón de Guatemala lata con el ritmo de dos grandes orquestas, asegurando que el sublime lenguaje de la sinfonía resuene en cada rincón del territorio nacional.

Este no es el final, es el primer gran acorde de una nueva era cultural para occidente, que extenderemos a oriente en marzo de 2026, con la fundación de la Orquesta Sinfónica Regional de Oriente, con sede en la ciudad de Chiquimula, para seguir llevando la música a todos.

residen.

¿Cómo llegó Nala a su familia y por qué tiene ese nombre?

s una enorme gran danés de 2 años, de casi un metro de altura y largo. David Lanuza y Fabiola Gámez la recibieron como agradecimiento de la bondad familiar, pues los cuida, inspira confianza a quienes conoce y, como todos los de su especie, demanda espacio y mucha comida. Es una verdadera guardiana que olfatea extraños, animales y personas que merodean la colonia donde

en la película

¿Puede describir a su perra en tres palabras y por qué?

Llegó como un regalo imprevisto. A mi esposa Fabiola siempre le ha gustado esa raza y, casualmente, un familiar los criaba. Cuando hubo cachorros, al poco tiempo se apareció mi cuñada en la casa con la perra en brazos, y desde ese día pasó a ser parte de la familia. Se le nombró Nala porque sería fácil para ella entenderlo y suena bonito. Está inspirado en el personaje del mismo nombre El Rey León.

Gigante, noble y amorosa. Ella tiene un carácter cariñoso, su tamaño impone respeto, pero su naturaleza es noble; además, es fiel y juguetona, aunque no sabe controlar su tamaño. Es un bebé de mastodonte.

¿Cree que su mascota la entiende?

Definitivamente que sí. Es inteligente y entiende cuando uno le da órdenes o la regaña por alguna travesura; también sabe darse a entender bien con sus gestos, ladridos o miradas. Solo le falta hablar.

¿Ha cambiado su vida tener un perro?

¿Cuál ha sido su peor travesura?

Una vez, cuando todavía era cachorra, se quedó sola un corto tiempo en la casa; desesperada, sacó todos los zapatos del clóset, unas gafas para sol y el cable del cargador de un GPS que tenía en una maleta y se los comió.

Sí, porque me ha enseñado la responsabilidad y el compromiso que conlleva criar a un perro de esa raza. Demanda tiempo, atención y cariño, por lo que hemos aprendido a ser pacientes y disciplinados con ella.

El museo fue inaugurado en 2009 y se distingue por ser el primero de su tipo en toda Centroamérica. Conserva un conjunto de organillos, pianolas, victrolas y otros instrumentos históricos mecánicos.

Texto: Narcy Vásquez

Fotos: Jesús Alfonso

Olvídense de los s treamings y las consolas digitales. Hay un lugar en Guatemala donde la música suena sin necesidad de

un ser humano a la vista. Es el Museo de los Músicos Invisibles, una colección única que, tras su paso por la zona 1, ahora reside en un santuario privado, resguardado por su apasionado fundador, Germán Rodríguez. Nos demostró cómo cada aparato cobra vida, al

girar manivelas, activar mecanismos, dejar que el aire y el engranaje hagan lo suyo.

Los instrumentos musicales mecánicos hoy descansan en un salón amplio, como si esperaran el momento justo para volver a sonar o que el público los admire.

Organillos, fonógrafos, pianolas, celestinas y orquestones se alinean como testigos de una época don de la música no se descargaba, se giraba con manija y se leía en papel perforado. Si desea apoyar o cono cer más, comuníquese al teléfono 5536-6955.

Buscar trabajo puede ser uno de los retos más desgastantes que enfrentamos en la vida; requiere no solo de esfuerzo constante, sino también de fortaleza emocional, sobre todo, cuando las respuestas no llegan o los rechazos se acumulan. Las estadísticas no siempre reflejan la historia detrás de cada currículum enviado. En este contexto, no solo se trata de encontrar un trabajo, sino de preservar algo aún más fundamental: la esperanza. El reconocido autor y experto en gestión del talento humano Idalberto Chiavenato, ingeniero, administrador y profesor brasileño, es autor de numerosos libros, como IntroducciónalaTeoríaGeneraldelaAdministración y Gestión del Talento Humano, explica que es es fundamental comprender que la búsqueda de empleo también es un proceso de desarrollo personal. Es decir, no solo buscamos un puesto, sino la oportunidad de crecer, de contribuir y de proyectar nuestras capacidades en un entorno laboral cada vez más influenciado por la tecnología.

2. La tecnología como aliada, no como enemiga

Muchas personas se sienten intimidadas por la tecnología, pero en realidad, esta puede convertirse en la mejor aliada. Además, hoy es indispensable tener una presencia digital profesional. ¿Tiene perfil en LinkedIn? ¿Participar en comunidades virtuales de tu sector? ¿Has creado un portafolio en línea si eres diseñador, programador o comunicador? Estar en plataformas puede acercarte a empleadores o clientes potenciales que valoran no solo tu experiencia, sino también tu capacidad de adaptación al entorno digital.

3. Cultivar una red de contactos (networking)

Chiavenato enfatiza la importancia del entorno social y organizacional en el desarrollo del individuo. Participa en eventos, ferias de empleo, charlas virtuales, grupos de Facebook especializados o foros en línea.

4. Desarrollar inteligencia emocional y resiliencia

La era tecnológica

La esperanza no es esperar, sino levantarse y actuar para cambiar la realidad”.

Paulo Freire

Estamos viviendo una era marcada por la digitalización, la automatización, la inteligencia artificial y el trabajo remoto. Estos avances tecnológicos han transformado profundamente el mercado laboral. Muchos oficios han desaparecido, otros se han reconvertido y nuevos perfiles profesionales están surgiendo a un ritmo acelerado.

Hoy en día, no basta con tener experiencia o una formación técnica tradicional. Ahora se valoran habilidades como el pensamiento crítico, el manejo de herramientas digitales, la capacidad de trabajar en equipo a distancia, la adaptación al cambio y la comunicación efectiva en entornos virtuales.

Cinco claves para buscar empleo sin perder la esperanza

1. Replantear la búsqueda como una etapa de aprendizaje

Buscar trabajo no es solo enviar currículum; es una oportunidad para analizar fortalezas, identificar áreas de mejora y desarrollar nuevas habilidades. Chiavenato menciona que el talento humano se desarrolla cuando hay motivación, dirección y sentido del propósito.

Buscar empleo es también una prueba emocional. Los rechazos pueden dañar la autoestima, y la incertidumbre puede generar ansiedad. Chiavenato lo resume así: “El verdadero recurso estratégico de las organizaciones es el ser humano motivado y emocionalmente equilibrado”.

5. Estar dispuesto a reinventarse

En algunos casos, puede ser necesario aceptar trabajos temporales, cambiar de industria o incluso iniciar un pequeño emprendimiento mientras llega la oportunidad deseada. No lo veas como un fracaso, sino como una fase de transición. Cada experiencia aporta algo.

En la era tecnológica los empleos del futuro no son los tradicionales

Conclusión: La esperanza como motor de transformación

Buscar empleo en tiempos de cambio no es sencillo. Pero si se combina preparación, actitud positiva, uso estratégico de la tecnología y una mentalidad de crecimiento, las oportunidades llegarán. No te rindas, sigue aprendiendo, sigue conectando y, sobre todo, sigue creyendo en tu potencial.