14 de noviembre de 2025

PÁGS. 8-10

14 de noviembre de 2025

PÁGS. 8-10

Verdaderas joyas de épocas pasadas que aún engalanan la ciudad de Guatemala, casas antiguas que permanecen en el anonimato, pero que se preservan gracias a colectivos culturales y herederos. Representan épocas doradas de la historia urbana. Varias de ellas se conservan frescas e intactas; son museos que guardan estilos y objetos de tiempos memoriales que bien vale la pena recorrerlas.

Revista Viernes número 587 presenta un reportaje sobre algunas de las casas antiguas, ubicadas en las zonas 1 y 2 del Centro Histórico capitalino, como verdaderos íconos que denotan estilos de vida de familias conocidas, comerciantes de origen, que otorgan a quien las visita hoy un sentido de la decoración propia, de hace decenas de años cuando el país vivía el camino a la modernidad capitalista.

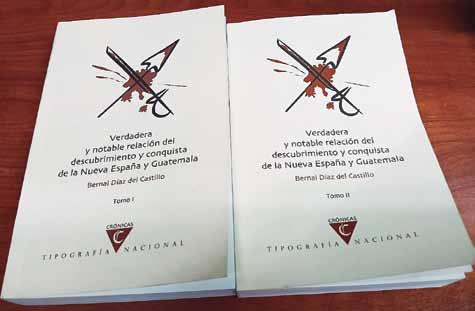

En el espacio, la Guía de libros se presentan tres títulos para los lectores. El primero es la Verdadera y notable relación del descubrimiento y conquista de la Nueva España y Guatemala, de Bernal Díaz del Castillo, en dos tomos reimpresos por la Tipografía Nacional, que narran con detalle la voz de uno de los protago -

Director General: Edin Hernández

nistas de la conquista española desde su inicio hasta el fin, y en el que el lector se deslumbra en la narrativa de uno de sus actores.

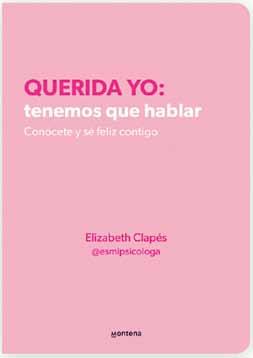

El segundo texto es Querida yo: tenemos que hablar, un libro de Elizabeth Clapés, para trabajar la salud mental, mejorar la calidad de vida y la relación entre seres humanos, que presenta la editorial Montena. Se trata de una reflexión sobre las preguntas cotidianas que se hacen las personas frente al diario vivir para enfrentar situaciones conflictivas o de dudas existenciales.

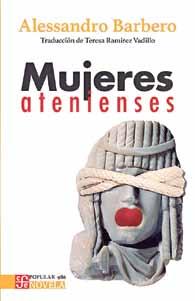

La tercera obra es Mujeresatenienses, la historia de dos damas casamenteras, que logran llegar a la élite de poderosos hombres, derivando en conflictos y posiciones que muestran la lucha de clases. La presenta el Fondo de Cultura Económica.

Biografía de esta edición se le dedica a la periodista, escritora y premio nacional de literatura Ana María Rodas, una valiente y culta mujer que ha entregado lo mejor de sus letras a la literatura moderna y al periodismo nacional.

El Personaje, una grata imagen plasmada en pintura, es para la primera actriz María Teresa Martínez, por su aporte al teatro y a las manifestaciones del arte en Guatemala.

Subdirector técnico: Miguel González Moraga

Editor: Hugo Sergio Del Águila

Redactores: Narcy Vásquez, Isa Enríquez y Pablo Cahuec

Diseño Gráfico: Juan Rene Chicoj

Diseño Portada: Darah Avila

Diagramación: Sulhema Pacheco y Diana Guerra

Corrector: Mynor Reyes Guzmán

Digitalización: Freddy Pérez

Noches de Luna. Un encuentro que reúne naturaleza, música en vivo, show de luces, actividades educativas y mucha diversión para disfrutar en el Zoológico La Aurora, de 18:00 a 22:00 horas. Las entradas puede adquirirlas en taquilla el día del evento.

Festival de las Flores 2025. Para esta edición, la temática es Antigua: Ciudad de las artes. Donde florecen las estrellas. A partir de las 8:00 a. m., la Ciudad Colonial se llena de color y tradición, para dar a conocer el talento guatemalteco. La localidad principal es la Calle del Arco, otros puntos atractivos son el Parque Central y Tanque de la Unión. La admisión es libre.

Recorre la 10k Corre por tu salud, en beneficio de la Fundación para el Niño Enfermo Renal (Fundanier). El punto de salida y meta será en la 12 calle de la avenida Reforma, la actividad inicia a las 7:00 horas. Las entradas está disponibles en la página web fundanier.org.gt

Conversatorio y degustación: Vino y Cocina, con el chef Thomas Fournier. La velada gastronómica que combina sabores y saberes, en el Jardín de la Alianza Francesa de Guatemala, a las 19:00 horas. Más información para reservar, en su página web.

Foro taller: Sensibilización sobre la no violencia contra la mujer. Invitan al programa Sustantivo Mujer del Ministerio de Cultura y Deportes y la Comisión de Equidad de Género del Comité Olímpico Guatemalteco. El evento será en el Centro Deportivo y Recreativo Gerona, de 9:00 a 12:00 horas. Habrá una clase de baile. Entrada gratis, tomar en cuenta que el cupo es limitado.

Colectivo artístico Legere presenta el festival Artfest Fusión, una velada llena de arte, poesía y música, en el Jardín de la Alianza Francesa en Guatemala, a las 18:30 horas. Entrada gratuita.

Concierto Méxicolindoyquerido en la Embajada de México en Guatemala, a las 19:00 horas, la entrada es gratis. Participan la violinista Myrna Barrios y el contrabajista Alonso Hernández, quienes interpretan música barroca y mexicana, los acompaña el pianista guatemalteco Heber Morales; la entrada es gratuita.

Dos viejos amigos veteranos de guerra pasan sus últimos días hablando de política y buscando al mejor marido para sus respectivas hijas, Glicera y Caris. Así, cuando las jóvenes rompen todas las reglas de una sociedad patriarcal y aceptan entrar en casa de un joven acaudalado, lejos de los severos ojos de sus padres, se desatará un drama de siniestra actualidad en todo el pueblo, quedando expuestas la intensa lucha de clases del momento y la eterna prepotencia de los hombres contra las féminas. Mujeres atenienses es una novela de Alessandro Barbero, publicada por el Fondo de Cultura Económica. • FCE

La obra de Bernal Díaz del Castillo fue, desde siempre, un insumo para historiadores, investigadores y otros académicos que por la naturaleza del personaje y sus crónicas comprenden que fue actor y testigo de hechos memorables caracterizados por esa manera de narrar, aparentemente fácil, fluida y sencilla.

Editados en 1632 en España y reimpresos en 2019 por la Tipografía Nacional, forman parte de su catálogo los dos tomos de la Verdadera y notable relación del descubrimiento yconquistadelaNuevaEspañayGuatemala, escrita por Del Castillo, un aporte que los lectores en general aprecian por la vehemencia del contenido.

Este libro narra con detalle y en voz de uno de los protagonistas, la conquista española desde su inicio hasta el fin de una de sus etapas. Permite deslumbrarse en lo que el autor llamó la Vene cia del nuevo continente, la ciudad de los aztecas, Tenochtitlán; es con sus ojos que se adentra a la sala de armas del gran Moctezuma y es su relato del Árbol de la noche triste el que involucra al lector en la batalla.

A través de sus más de 1 mil 60 páginas, el texto sorprende la fres -

cura e intensidad de su escritura, ante todo, porque ese autor habla de un solo territorio conquistado, y más notable es el hecho que habría carecido de lo que hoy el mundo occidentalizado moderno denomina formación literaria.

En importante señalar, al hablar de ediciones, que la primera de la Historia verdadera, como se llamó a este título originalmente, fue en 1632 impresa en Madrid y desde esa fecha hubo 15 ediciones en lengua castellana, de las cuales, cinco fueron en México y 13 en traducciones a otros idiomas. De todas, la primera en castellano producida en 1904, son más dignas de crédito las subsiguientes porque fueron preparadas sobre el códice que pertenece a la ciudad de Guatemala, un borrador prístino escrito por Bernal Díaz. • Redacción

Querida yo: tenemos que hablar es un libro de Elizabeth Clapés, de editorial Montena. Es una obra diseñada para trabajar nuestra salud mental y mejorar la calidad de vida y relación con nosotras mismas.

Antes, cuando escuchaba hablar sobre la importancia de “conocerse a una misma”, no lo entendía. Cuando llevas 30 años viviendo contigo, ¿se puede saber qué es lo que te falta por conocer? ¿De verdad, hay algo que puede pillarte por sorpresa?

En nuestro día a día, tenemos miles de sentimientos, personas, heridas, situaciones que nos generan malestar. Identificarlas y saber distinguir las que podemos cambiar de las que no es muy importante para dejar de hacernos las preguntas de siempre ¿por qué me noto tan sensible? ¿Por qué siempre estoy a la defensiva? ¿Por qué siento ansiedad? o ¿qué me pasa?

Por eso, querida amiga, tenemos que hablar. Vamos a parar un momento para conocernos, corregirnos, aceptarnos o perdonarnos. Y una parte muy importante: para mandar al carajo lo que sea necesario. A ver si así podemos empezar a querernos tanto como nos merecemos, que ya toca. • Editorial Piedrasanta

DAVID LEPE lepedavid@yahoo.com

Tim Ballard no es un actor de Hollywood. Fue agente especial del Gobierno estadounidense y dedicó su vida a rescatar niños víctimas de trata. Su historia inspiró el éxito mundial Sound of Freedom, una película que, más allá de la controversia, puso sobre la mesa una verdad incómoda: la esclavitud moderna sigue viva. En esta cinta, Ballard es interpretado como el héroe que enfrenta redes internacionales de explotación infantil. Pero, más allá de la pantalla, él continúa su trabajo silencioso, arriesgando su vida en lugares donde la guerra y el crimen se entrelazan. Esa línea difusa entre realidad y cine lo ha convertido en un símbolo de acción y fe. Hoy, vuelve a ser protagonista, esta vez interpretándose a sí mismo en el documental Guerra oculta, en el cual narra una misión real ocurrida en 2022, en plena guerra de Ucrania. Sin recursos oficiales, Ballard y su equipo viajaron para rescatar a niños huérfanos atrapados entre la violencia y la trata.

Tuve la oportunidad de conversar con el productor de este filme, Alejandro Treschzanski, quien conoció a Tim Ballard durante la promoción de Sound of Freedom en Estados Unidos. Él estaba a cargo del relaciones públicas y marketing para el público hispano.

Con la energía de una jugada perfecta, Haikyu! nos lanza a la cancha con Hinata y Kageyama, dos jóvenes que transforman el voleibol en una lección de vida, disciplina y amistad. Su ritmo, humor y pasión convierten cada episodio en una descarga de motivación. Un anime que emociona, inspira y te deja con ganas de más. Ya la puedes ver en Netflix.

Meses después, Ballard lo contactó con una propuesta inesperada: convertir en película las grabaciones de sus misiones en Ucrania y México. Sin guion, sin final claro, solo con imágenes crudas y una convicción profunda. Así nació Guerraoculta, una obra que se fue escribiendo con la realidad misma.

Cuando le pregunté por qué insistir en un tema tan duro, Treschzanski fue contundente: “Porque esto pasa en todo el mundo”. Según él, el tráfico infantil es un problema transnacional y es necesario romper el silencio. Su objetivo no es alarmar, sino concientizar, especialmente a los padres.

Sobre Tim Ballard, Treschzanski fue categórico: “Es un hombre de fe y acción”. Lo describe como alguien sencillo, con una vida totalmente dedicada a rescatar niños. “Él vive para esto, no conozco a nadie con su coraje”, me dijo.

En cada palabra, Treschzanski dejó claro que Guerra oculta no es solo un documental, sino un testimonio del poder del bien frente al mal. Una historia donde la fe no se predica, se practica; donde la cámara no solo graba, sino que denuncia.

El filme ya se exhibe en salas de cine del país. No quedarás igual después de verla, y quizá, como yo, entenderás que la luz siempre encuentra la forma de vencer a la oscuridad.

El Tour de Cine Francés regresa con su 29 edición, proyectándose en Guatemala del 13 al 27 de noviembre. Una cita imperdible para los amantes del séptimo arte, con historias humanas, humor refinado y una estética que solo el cine galo puede ofrecer. Conozca las películas en http://tourdecinefrances.com/ .

Guatemala, viernes 14 de noviembre de 2025

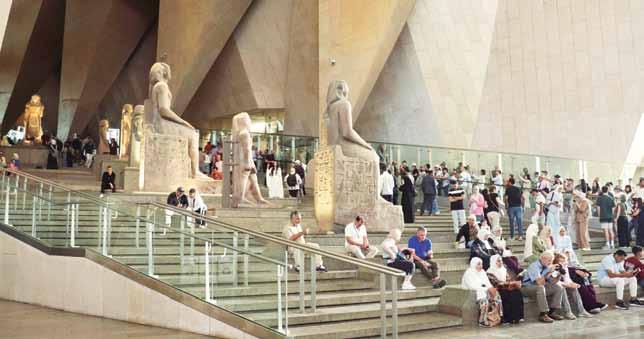

Texto: Narcy Vásquez

Fotos: EFE

Alos pies de las eternas pirámides de Giza, una nueva maravilla se alza con la fuerza de mil dinastías: el Gran Museo Egipcio (GEM, en inglés), una fascinación estructural que no solo custodia el legado faraónico, sino que lo revive con una majestuosidad que corta el aliento.

Su fachada de alabastro brilla como el sol del desierto, y desde sus ventanales se contempla el horizonte donde las pirámides desafían al tiempo. Tras más de 20 años de construcción, el GEM abrió sus puertas con más de 100 mil piezas que narran 7 mil años de historia, desde el Egipto predinástico hasta el período grecorromano.

Los visitantes, aún con la arena en los zapatos, se detienen boquiabiertos ante el coloso de Ramsés II: 11 metros de piedra, 83 toneladas de poder y más de 3 mil 200 años que parecen latir en su mirada pétrea. Desde ahí, la Gran Escalinata los conduce entre más de 80 estatuas, sarcófagos y estelas, como si ascendieran por el tiempo hacia una ventana que enmarca las pirámides como un cuadro viviente.

Las 12 salas del museo son un viaje sensorial: luz naranja suave, arquitectura monumental y una curaduría que desvela el misterio oculto en cada artefacto. Sin

Se trata de una maravilla cautivadora situada en Giza, Egipto

embargo, el alma del lugar palpita con fuerza en el ajuar funerario de Tutankamón, reunido por primera vez desde su descubrimiento en 1922. Seis mil piezas, algunas nunca antes vistas, como los fetos de las hijas de la reina Hatshepsut, el ataúd de madera y el oro que dormía junto al joven faraón.

Ahí está ella, la reina indiscutible de la exhibición: la máscara de oro de Tutankamón; brilla como si acabara de ser forjada, hipnotiza como si aún protegiera secretos y emociona como solo puede hacerlo un símbolo eterno. “El traslado no fue fácil”, confiesa Issa Zeidan,

director de Restauración y Transferencia de Antigüedades. “Las piezas rotas del rey Tutankamón fueron unas de las operaciones más difíciles”.

Datos curiosos

Inicio simbólico: la primera piedra del museo fue colocada en 2002, pese a que no se habían definido las empresas encargadas del diseño y la construcción.

Diseño internacional: según el Gobierno, participaron en el diseño 300 profesionales pertenecientes a 13 empresas de seis países.

Costo monumental: el presupuesto inicial era de 500 millones de dólares, pero debido a retrasos, modificaciones y desafíos logísticos, el costo final superó los 1 mil millones de dólares.

Ramsés II, el pionero: la imponente estatua de Ramsés II fue una de las primeras piezas trasladadas desde el antiguo Museo Egipcio al nuevo recinto.

Colección faraónica: el lugar alberga cerca de 100 mil artefactos, que incluyen 4 mil 549 piezas provenientes de la tumba del rey Tutankamón, reunidas por primera vez desde su descubrimiento.

Más sobre el recinto

Diseñado para niños de entre 6 y 12 años, este espacio ofrece una experiencia que estimula la curiosidad. Gracias a su ambientación visual, auditiva y sensorial, los pequeños pueden explorar con la antigua civilización egipcia.

El objetivo del centro es potenciar el talento de diseñadores, artistas y artesanos, al tiempo que atrae a estudiantes interesados en aprender procesos creativos. Desde la concepción y muestra de obras hasta su promoción y distribución, se ofrece una formación integral.• Con información de https://grandegyptianmuseum.org/ y EFE

Sus versos reclamaban deseo, justicia y libertad.

Su aporte a la literatura ha sido reconocido con importantes galardones a lo largo de su carrera:

Premio Libertad de Prensa (1974), otorg ado por la Asociación de Periodistas de Guatemala.

Primeros Premios de Cuento y Poesía en el Certamen de Juegos Florales de México, Centroamérica y el Caribe (1990).

Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias (2000), por el conjunto de su obra.

Orden Vicenta Laparra de la Cerda (2006) por su obra literaria y periodística.

La Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua) dedicó su edición de 2021 a su trayectoria.

Texto: Narcy Vásquez

Ilustración: Sergio Espada

El 12 de septiembre de 1937 nacía una niña destinada a romper silencios. Ana María Rodas llegaría al mundo, portaba en su esencia una rebeldía poética que transformaría para siempre el panorama literario guatemalteco y centroamericano. Su creatividad comenzó a manifestarse desde los 2 años, cuando jugaba con crayones, hojas y acuarelas, inspirada por su padre, el pintor Ovidio Rodas Corzo.

Con el transcurso de los años su pluma se convertiría en un instrumento de liberación, en un grito que resonaría por décadas en los pasillos de la literatura comprometida. Poeta, periodista

Poeta y periodista, su obra

literaria desafió una época que pretendía silenciar a las mujeres

y narradora, Rodas desafió las convenciones de una época que intentaba mantener calladas las voces femeninas, en especial aquellas que osaban hablar de deseo, política y autonomía. Con una carrera tan extensa como premiada, esta mujer de letras forjó su nombre entre los gigantes de la intelectualidad centroamericana. Cada verso suyo fue un acto de valentía; cada artículo periodístico, una ventana abierta hacia verdades incómodas. Sus libros documentaron un tiempo turbulento de la historia nacional en el que participó activamente en su transformación.

Reconocimiento

Su obra debut, Poemas de la izquierda erótica (1973), causó gran revuelo. A través de este texto, la autora afirmó el derecho a la sexualidad y el placer de la mujer sin culpas, al rechazar la pasividad socialmente impuesta. E l crítico literario Dante Barrientos Tecún señaló cómo el discurso poético guatemalteco y centroamericano se ha caracterizado por una intrincada articulación con los acontecimientos históricos y políticos de la región. Entre sus publicaciones de poesía y narrativa más importantes se encuentran Cuatro esquinas del juegodeunamuñeca(1975), Elfin

delosmitosylossueños(1984), La insurrección de Mariana (1993), Marianaenlatigrera (1996), Ixöq rusamajel Ajaw, La monja (2002) y Esta desnuda playa (2015). Sus poemas han sido traducidos a varios idiomas y publicados en antologías de América Latina y Europa.

Servicio público

Además de su faceta como escritora, desarrolló una prolífica carrera en el periodismo y la administración pública, que demostró una vida dedicada a la cultura y la palabra.

Se inició en medios como el Diario de Centro América y El Imparcial Fue reportera desde los 16 años y cubrió fuentes gubernamentales. También ha sido columnista en medios como Siglo Veintiuno y elPeriódico

Desempeñó roles de alta responsabilidad, como las direcciones de la Tipografía Nacional (20042008), del Diario de Centro América y la la Biblioteca Nacional de Guatemala Luis Cardoza y Aragón (2012).

En el ámbito político, fue ministra de Cultura y Deportes durante el período 2015-2016. Impartió clases de literatura y periodismo en la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Universidad Francisco Marroquín y la Universidad Panamericana.

Marroquín participó en un conversatorio sobre su trayectoria, efectuado en la Universidad del Valle, durante una visita a Guatemala.

Entrevista con Manny Marroquín sobre su trabajo, vida y visión en la música

Texto: Pablo Cahuec

Foto: Manuel Del Cid

Manny Marroquín (Guatemala, 1971) es ingeniero de mezcla y productor, ganador de 14 premios Grammy y cuatro Latin Grammy, célebre por colaborar con artistas como Bruno Mars, Rosalía, Alicia Keys, Rihanna y Kanye West, entre otros. Revista Viernes conversó con él.

¿Cómo llegó hasta este momento?

Crecí en la zona 21, en una época difícil. Con la familia tomamos un avión (en 1980), iríamos a Disneylandia, pero por la situación política nos quedamos. Aquí, siempre había música, los primos ejecutaban instrumentos y así nacieron mis raíces por el arte. La música me salvó la vida, por eso le debo todo. Tocaba batería y cuando fui a audicionar a una escuela, antes de mi turno escuché tocar como nunca antes, era Abe Laboriel Jr, el baterista de Paul McCartney. Pensé: No puedo ser tan bueno como él y decidí dedicarme a la producción.

¿Ha cambiado lo digital su oficio?

Cuanto más cambia la tecnología, menos cambia la esencia. Ella solo es un recurso para llegar más rápido de

A a B. Lo importante es la emoción; la tecnología no hace mejor música, es la intención. Podemos hablar de la inteligencia artificial, pero al final solo es una herramienta.

¿Cómo equilibra creatividad y visión?

No me impongo, mi trabajo es servir a la canción, pero el ego puede destruirte; no se trata de mí, sino de ayudar al artista a expresar sus ideas. El gusto es fundamental. Lo desarrollas practicando lo que amas y lo que odias. Debemos tomar riesgos, atrevernos a soñar distinto, incluso si alguien lo odia si pasa, estás haciendo algo bien. No existe la perfección, tampoco lo horrible.

¿Cómo se conjuga con sus otros proyectos?

Ser mezclador no significa solo ser eso, no dejo que me encasillen, pero hay una condición: trabajar duro. Convertirme en emprendedor fue un reto y una forma de inspirar a otros a ir más allá de una sola faceta. Quiero inspirar a la juventud guatemalteca, que crea desde su habitación, a pensar Si él pudo, yo también puedo. El fracaso no existe, cada error enseña algo nuevo.

Lo importante es rodearse de las personas correctas, con tu misma visión. Y, sobre todo, trabajar juntos; si uno gana, todos ganan. La comunidad es la base de todo cambio real.

Texto: Isa Enríquez

Fotos: Danilo Ramírez y archivo

La mañana comenzó tranquila en el Centro Histórico, donde un pequeño grupo se reu nió para recorrer cuatro casas antiguas que guardan historias que vale la pena contar. El objetivo era entender cómo estos espacios, dispersos entre las zonas 1 y 2, conservan fragmentos de la ciudad que existió antes de que el ritmo moderno la cubriera de prisa. El itinerario incluía el Palacio de Jocotenango, el Café del Siglo, la Casa Bicentenaria y el Palacio Yurrita. Para acompañar la ruta acudieron Janette Jiménez, presidenta del Colectivo Pie de Lana y Celeste Canel, estudiante de

guía turismo. Ambas asumieron el papel de anfitrionas y guardianas de una memoria que todavía se mantiene viva en los barrios que han recorrido durante años.

Para más información scanee aquí

Rescatan memoria

Antes de iniciar, Jiménez contó que Pie de Lana nació de una preocupación compartida por el deterioro del entorno, la violencia y la pérdida de vida comunitaria que provocaron el abandono lugares emblemáticos como el Cerrito del Carmen.

La intervención de la Fundación Teoxché abrió la oportunidad para que vecinos y voluntarios se organizaran, impulsaran actividades y recuperaran ese sentido de pertenencia que parecía desvanecerse.

De esa experiencia surgió grupo. Sus miembros no eran artistas ni gestores, pero decidieron aprender lo necesario para sostener sus proyectos. Con el tiempo, se sumaron personas de distintos barrios —de San Sebastián a La Merced— y voluntarios que, aun sin vivir en el área, se enamoraron del proyecto. Así nació una red que hoy organiza recorridos temáticos de iglesias, gastronomía, Semana Santa, el Festival 20 de Octubre, espacios bohemios y viviendas emblemáticos.

El de casas antiguas es uno de los más especiales. Cada visita exige investigación y acuerdos con propietarios, además de sensibilidad para abrir espacios donde aún se respira otra época.

El nombre del colectivo proviene de la leyenda del bandolero Pie de Lana, del libro Historia de un Pepe, de José Mill, metáfora de su propósito: caminar, escuchar y retribuir a la comunidad.

Con ese espíritu, el grupo cruzó la primera puerta.

Detrás de cada muro esperaba una versión distinta de la ciudad, una Guatemala que resiste en silencio entre patios, corredores y salas donde el tiempo parece haberse detenido.

La primera parada fue el Palacio de Jocotenan go, en la esquina de la 5a. calle y la 6a. avenida de la zona 2. Desde afuera luce sobrio, casi silencioso, como si conservara la costumbre de no llamar la atención. Esa discreción no es casual: durante décadas fue una de las residencias más herméticas del sector.

Al ingresar, Helen López, encargada del inmueble, explicó que la casa se ha mantenido íntegra gracias a un mantenimiento riguroso: pintura renovada, instalaciones revisadas y mobiliario que replica el estilo original sin desentonar. Fue residencia de los Asturias Pullin, una familia de la élite burguesa del siglo XIX y principios del XX, reconocida por su reserva y filantropía. Uno de sus miembros notables fue el médico Ricardo Asturias Valenzuela, fundador del IGSS. En la sala principal cuelga una colección de acuarelas de Rafael Álvarez Ovalle, colocadas por él mismo. Uno de los rasgos curiosos del inmueble es su obsesión por la privacidad. Originalmente, las rejas de hierro forjado permitían ver hacia adentro, pero con el tiempo se levantó un muro sólido detrás de ellas para impedir cualquier mirada. “Era muy celoso de su intimidad”, comentó Helen. Aunque suele describirse como casa colonial, investigaciones

amplían esa lectura. El historiador Mauricio Chaulón la identifica como un ejemplo del eclecticismo del segundo liberalismo, con mezclas que evocan el barroco, neoclásico, ilustración y guiños victorianos en cornisas. También dialoga con la historia del barrio, que era uno de los sectores exclusivos, habitados por las familias Carzú, Yurrita e Irigoyen.

Algunas habitaciones conservan el piso original, mientras otras muestran intervenciones. Por ser patrimonio, no puede modificarse externamente sin permisos. La Municipalidad de Guatemala documentó cada detalle para asegurar su conservación. La casa, que durante años se ocultó detrás de sus propias defensas, se abrió por un momento para contar su historia. En sus corredores se lee un fragmento que fue y de una familia que optó por vivir detrás de un muro infranqueable.

Puerta principal del Palacio de Jocotenango, ahora hotel y restaurante.

Escondida en el callejón La Soledad, la casa se abre como un pequeño universo lleno de lámparas, radios, fotos y muebles convertidos en otras cosas. Todo (desde sus paredes gruesas hasta los pisos centenarios) hace sentir que uno viaja en el tiempo para tomar café en otra época.

Roberto Orellana recibe a los visitantes con la calidez de quien habita un museo vivo. Aclara que no es una cafetería abierta, sino un museo que puede visitarse con cita o en los recorridos de Pie de Lana. La idea nació del deseo de conservar los objetos heredados que la familia no quiso dejar guardados.

En los estantes figuran televisores, radios y máquinas de escribir que todavía funcionan. Orellana aprovecha para contar que, como documenta Arturo Portillo en su Estudio Integral del Barrio San Sebastián, este sector nació entre el antiguo Ayuntamiento y el pueblo de Jocotenango, marcado por la influencia religiosa que aún se refleja en calles de nombres sacros.

Esa espiritualidad también explica el origen del callejón, dedicado a las vírgenes del Manchén y de la Soledad. A pocos pasos está el Tanque de la Soledad, descrito por Portillo como un monumento patrimonial que fue lavadero público por más de dos siglos. Hoy es un espacio cultural, restaurado con apoyo municipal y español.

La casa, de origen colonial, resistió los terremotos de 1917, 1918 y 1976 gracias a sus muros de adobe y ladrillo. El guía muestra con orgullo los pisos antiguos y los muebles transformados: la estufa de la abuela es ahora mesa, y la refrigeradora de los años setenta sirve como auxiliar.

Entre retratos, libros y aroma de café chorreado, el visitante entiende que este no es solo un museo doméstico, sino un refugio donde las memorias del barrio y la historia familiar se entrelazan.

El siguiente destino, la Casa Bicentenaria, fundada en 1807, se esconde en el corazón del Centro Histórico. Desde afuera parece una vivienda antigua más, pero al entrar se revela un espacio donde la historia convive con el trabajo manual y la experimentación artística. Eduardo Gordillo, encargado del proyecto, recibe al visitantes con una taza de café que impregna el aire de un aroma cálido. La mezcla de adobe, resina y cerámica en proceso da la sensación de un lugar donde el tiempo transcurre de forma distinta.

La casa perteneció durante décadas a una familia del sector, y Eduardo la convirtió en un punto cultural sostenido con autogestión y trabajo constante. El proyecto cumplió un año y ya es un espacio apreciado por artistas y vecinos que buscan lugares seguros y creativos.

La arquitectura revela su origen neoclásico, con influencias mudéja-

res en patrones y ornamentaciones. Las paredes de adobe (reforzadas con piedra y ladrillo) explican el porqué el inmueble resistió los terremotos de 1917, 1918 y 1976. Aunque hay intervenciones en techos y pisos, el carácter original sigue intacto.

La casa, siutada en la 4a. avenida y 4-51, zona 1, funciona como galería y taller abierto a disciplinas diversas. Gordillo planea abrir una pequeña cafetería, pero por ahora el ingreso es en coordinación previa. El espacio también alberga exposiciones, sesiones artísticas y actividades comunitarias como la quema del diablo o las posadas. En un muro cercano a la entrada se conservan marcas de un episodio que pudo haber sido fatal: un vehículo chocó contra la fachada una noche lluviosa. La estructura de adobe resistió el impacto y, con paciencia, se restauró lo dañado. Para él, la casa es un espacio valioso que merece ser defendido; es un refugio cultural cuyo valor está en el uso y en la comunidad que la sostiene.

Entre restauraciones

La última parada fue el imponente Palacio Yurrita, en la 6a. avenida y 2a calle de la zona 1. Su color coral irrumpe entre el gris del centro como un recuerdo que se niega a desvanecerse. “Lo que vemos hoy es apenas una parte del palacio original”, comenta el guía antes de abrir la puerta.

Los mosaicos del vestíbulo conservan la elegancia de una casa que fue símbolo del Paseo de Jocotenango, un sector que en 1910 reunía a las familias acomodadas. Felipe de Urreta (o Yurrita) la mandó a construir para vivir con su esposa, Francisca de León Mauri. En la fachada se entrelazan las iniciales “F y F” y símbolos del León y Castilla.

El interior combina estilos neoclásico, modernista y art déco, en un espacio que sobrevivió a los terremotos de 1917 y 1918 gracias a sus arcos de adobe diseñados por Justo de Gandarias y un cola -

borador apellidado Duarte. En el Salón de los Espejos, pinturas de figuras femeninas y niños con vestimenta europea conservan esa fragilidad de lo que ha resistido el abandono.

Tras la crisis económica de la familia en 1928, el edificio cambió de dueño varias veces. Fue la primera sede de la Universidad Rafael Landívar, delegación diplomática, funeraria y escenario de la película mexicana Caribeña. En los años ochenta, cuando el Tribunal Supremo Electoral lo adquirió, inició una restauración junto al Instituto de Antropología e Historia (Idaeh) y la Escuela Nacional de Artes Plásticas para rescatar murales y relieves.El plan del Tribunal es trasladar sus oficinas y convertirlo en un museo electoral. Por ahora, abre solo en fechas especiales. Afuera, la luz de la tarde devuelve algo de vida a su fachada. Herido, pero digno, el Palacio insiste en contar su historia.

Este recorrido no busca solo admirar el pasado, sino reconocer a quienes lo sostienen. Cada casa visitada es el testimonio de una comunidad que decidió quedarse, restaurar, abrir y compartir. En un tiempo en que las ciudades avanzan olvidando lo que las hizo posibles, estos vecinos recuerdan que cuidar la memoria también es construir futuro. Cuando el grupo se dis persó, el aire del Centro aún olía a café, adobe y resina. El mismo aroma de las casas que resisten el tiempo y el olvido. Tal vez esa sea la forma más silenciosa de permanecer: seguir abriendo puertas para que la memoria vuelva a entrar.

Uno de los pasillos del inmueble, construido entre 1910 y 1919 e inaugurado en 1928.

María Teresa Martínez (1936-2020)

Ilustración: Sergio Espada

Fue una notable actriz que actuó en teatro, televisión, cine y radio, en una carrera que comenzó a los 7 años, el 16 de marzo de 1943, al lado de su papá, Alberto Martínez Bernaldo. Ese día representó a un niño en la obra El Monje Loco, y su hermano mayor, como ella no sabía leer, le enseñó a memorizar los diálogos. Además, destacó como maestra de declamación, dicción y voz en la Universidad Popular (UP) y en el Teatro de Arte Universitario, entre otras instituciones formadoras. Como homenaje póstumo, el 20 de octubre de 2020, su cuerpo fue velado en la sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Así se cerró el telón para la actriz que participó en más de 200 obras de teatro a lo largo de 74 años de carrera prolí�ica.

Más información disponible en este QR

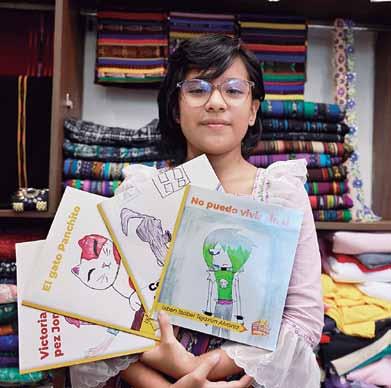

También dibuja y le gusta en especial el manga.

Ixben Tejaxún es una niña que convierte la curiosidad en libros que reflejan su manera de ver el mundo

minación que sufre el mundo. Así nació Victoria y el pez Jor. El tercero, El gato Panchito, recoge la memoria de su felino, que murió hace poco. El cuarto, No puedo vivir sin ti, parte de la distancia entre ella y su hermana mayor, que vive en Canadá.

Texto: Isa Enríquez

Fotos: Manuel Del Cid

Ixben Tejaxún tiene 11 años, y desde los 7 escribe cuentos.

Su relación con la literatura empezó, incluso, antes de nacer, cuando su mamá, Isabel Álvarez, le leía cuentos desde que estaba en su vientre. Al crecer, aquella costumbre evolucionó, hasta que empezó a contarle cuentos de regreso. La fantasía siempre fue la estrella, desde princesas, pasó por fábulas, hasta historias más populares como La Cenicienta o La Bella y la Bestia, que aún recuerda con cariño.

Su primer libro nació de su nahual, que simboliza un conejo. De ahí surgió la historia sobre una familia de conejos y una niña llamada Lili que sueña con conseguir zanahorias. El segundo apareció gracias a otra inspiración personal, el nombre que siempre le gustó, Victoria, y su interés por la conta-

A Ixben (mujer sabia en yucateco) le gusta escribir en computadora, generalmente en su casa. A veces, las ideas fluyen rápido y otras tardan en llegar. Cuando eso pasa, sus papás la ayudan con sugerencias, la animan a seguir y revisan cada cuento antes de enviarlo a la editorial Piedrasanta. Ella también ilustra los libros. Dibuja a mano y se inspira en el estilo del anime, que forma parte de su mundo creativo.

Su mamá recuerda que la imaginación de Ixben se notaba desde pequeña. Inventaba obras de teatro por su cuenta y jugaba a ser reportera. Cuando escuchó en la radio la convocatoria del proyecto Cuéntame tu cuento, supo que era una oportunidad para canalizar eso.

Publicar un libro de manera independiente es costoso, así que ese programa abrió una puerta accesible para que la niña pudiera ver sus historias impresas.

Acompañar a niños

Hoy, la pequeña narradora cursa quinto primaria en la Escuela Niño Victorioso, situada en Santa

Esta promesa de la literatura, de 11 años, escribe en la sala de su casa.

Isabel II, Villanueva; su materia favorita es Expresión artística. Esa clase le gusta porque es un espacio donde puede dibujar y crear. Sueña con ser escritora, pero también maestra, quizá para acompañar a más niños a descubrir sus historias. Sabe bien lo que el apoyo familiar significa, porque ha sido esencial en su camino. Por eso, cuando piensa en otros que quieren escribir, su consejo es apoyarse en sus padres.

Ixben ya piensa en su siguiente proyecto, que sería una continuación de Nopuedovivirsinti. Mientras imagina esa nueva historia, conserva la misma certeza que la movió a escribir desde tan pequeña. Sus libros, dibujos y las lecturas compartidas en casa la han acompañado siempre. Y en ese entorno, donde la imaginación encontró espacio y escucha, sigue creciendo la niña que un día descubrió que también podía contar cuentos.

Guillermo Monsanto

Hay un grupo de artistas que, a partir de su iconografía personal, ha ido sumando al imaginario colectivo. Kevin Mérida, egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas Rafael Rodríguez Padilla (ENAP), maneja diferentes técnicas, entre las que destacan pintura, grabado, dibujo e ilustración. Aunque en el presente es difícil etiquetar las expresiones actuales, se podría decir que su obra posee elementos figurativos y expresionistas.

Su formación incluye su paso por la Escuela al Aire Libre Max Saravia Gual (Cerrito del Carmen), Antropología en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Pintura Avanzada y Arte Contemporáneo en la Escuela Municipal de Arte y Fotografía en La Fototeca, educación que redundó en sus hallazgos personales y las afortunadas propuestas plásticas patentes en su expresión. Es en esta sumatoria donde encuentra los medios que alimentan su repertorio creativo.

Como joven artista, perteneciente a una era plena de inquietudes, su producción tiende a la reflexión emocional. Desde esa posición, propone personajes antropomorfos, cuyas miradas turbadoras y llenas de misterio provocan e invitan a la contemplación. Técnicamente, sus claroscuros les otorgan profundidad a los sombreados, mientras que lo níveo del soporte enfatiza el contraste.

Su más reciente exposición, Bestiario para días futuros, pone de manifiesto su investigación sobre temas relacionados con la fauna y la flora y al interés de las potencias mundiales por lo exótico en los siglos XVIII y XIX. Ese largo proceso de registro eurocéntrico transformó la visión del mundo, indica el artista. La propuesta de Mérida, hoy con nueva iconografía, retrata a los testigos silenciosos abandonados por una sociedad humana, en declive, cuya indolencia está llevando a la extinción a docenas de especies.

El hogar de Orlando y Berbet Guzmán está lleno de amor humano y perruno, tres pequeños shitzu que con sus agudos ladridos alegran la vida, dan y reciben el cariño que los ha hecho merecedores de ser los consentidos de la casa.

¿Cómo llegaron a la familia y por qué tienen esos nombres?

Llegaron a nuestro hogar porque nos enamoramos de ella; los nombres de Molly, Lía y Lucas se les buscaron derivado de la personalidad de cada uno de ellos, porque son muy particulares, a pesar de su parecido en tamaño y color.

¿Podría describir a sus perros en tres palabras y por qué?

Traviesos, juguetones y amorosos; encuentran la manera de divertirse con cualquier objeto, quieren estar dando besos y piden amor constan temente. Son falderos y están pen dientes de cualquier movimiento en la casa, incluso observan desde la terraza a otros perros.

¿Cree que sus mascotas los entienden?

rros; Lía es la mayor, con dos años, y le sigue Lucas, que ahora tiene 1 año con 4 meses.

¿Ha cambiado su vida tener tres animales?

Totalmente, son la alegría de nuestro hogar y nos han enseñado a valorar las cosas del día a día; lo que significa una gran responsabilidad, ya que se les debe dar no solo lo básico, como el alimento, vacunas e higiene, sino también cariño y mucha atención.

¿Cuál ha sido su

Lo expuesto en Punto D, Contemporáneo es dibujo a mano alzada de alto nivel. L a pintura acrílica, en el caso de los lienzos, está cuidadosamente confeccionada. La colección, que fue inédita hasta el mes de septiembre, posee el espíritu de los gabinetes científicos; hoy, expuestos en diferentes tipos de museos, enciclopedias y otros documentos. Hay en su labor virtuosismo y acertada composición. Las ilusiones ópticas las consigue con recursos técnicos bien manejados, como el uso de dos pinceles y dos plumillas de diferente grosor.

Sin duda alguna, nos entienden, son educados y obedientes, atienden las indicaciones para cumplir con sus hábitos naturales. Primero, tuvimos a Molly, quien tiene 3 años; luego ella crió a sus cacho

JJapón ha convertido su cine en memoria y reflexión. Aquí, el cine no explota por explotar, recuerda. Desde el rugido atómico de Gojira de 1954, nacido del miedo nuclear, hasta la radiografía burocrática de Shin Godzilla (2016) Japón convirtió la catástrofe en una gramática: silen -

mira Hiroshima con lápiz suave y uñas cortas.

porque la ciudad ardió y los adultos desaparecieron.

Territorio emocional

En la segunda, obras que desnudan a la ciudad y al Estado cuando tiemblan: Japan Sinks (sus múltiples encarnaciones) imagina un país que se hunde; Tokyo Magnitude 8.0 (2009) ensaya el pánico urbano; Fukushima 50 y TheDays enfocan a quienes contuvieron lo que se podía contener; Suzume, en 2022, cierra puertas para que no se cuele otra vez lo irreversible creando una analogía del desastre y poniendo la responsabilidad sobre una pequeña chica. El tono común: menos pirotecnia, más memoria en trámite. Buena parte de este archivo circula hoy en plataformas de streaming y en repositorios abiertos.

Con este mapa previo del cine nipón, Latumbadelasluciérnagas, la famosa animación de Studio Ghibli, funciona como brújula ética. Isao Takahata retrata a Kobe, una histórica ciudad de la prefectura de Hyogo desde abajo: arroz racionado, barro en los zapatos, y coloca a Seita y Setsuko fuera de toda red

Basada en la novela semiautobiográfica de Akiyuki Nosak, la película elige el después en lugar del instante del bombardeo: el hambre como rutina, la vergüenza de pedir ayuda, la lata de caramelos como pequeño santuario, las luciérnagas que alumbran y se apagan tan rápido como una infancia interrumpida. Takahata rehúye el subrayado, sin música triunfal ni heroísmo, construye una especie de pedagogía de la pérdida, donde el desastre no es la explosión, sino la soledad que deja. Por eso, Kobe no aparece como postal, sino como territorio emocional: calles, riberas y salas públicas que, décadas después, siguen hablando en voz baja. Esa misma voz baja ordena la mirada sobre la ciudad. Kobe “murió dos veces”, primero, en los bombardeos de 1945, luego en el terremoto de 1995. No hace falta declararlo; se lee en los muelles reconstruidos, en los puentes que