Notre dossier de l’été : les meilleures scènes de soirées, entretien en club avec Patric Chiha, l’œil de spécialistes…

Journal cinéphile, défricheur et engagé, par > no 199 / été 2023 / GRATUIT

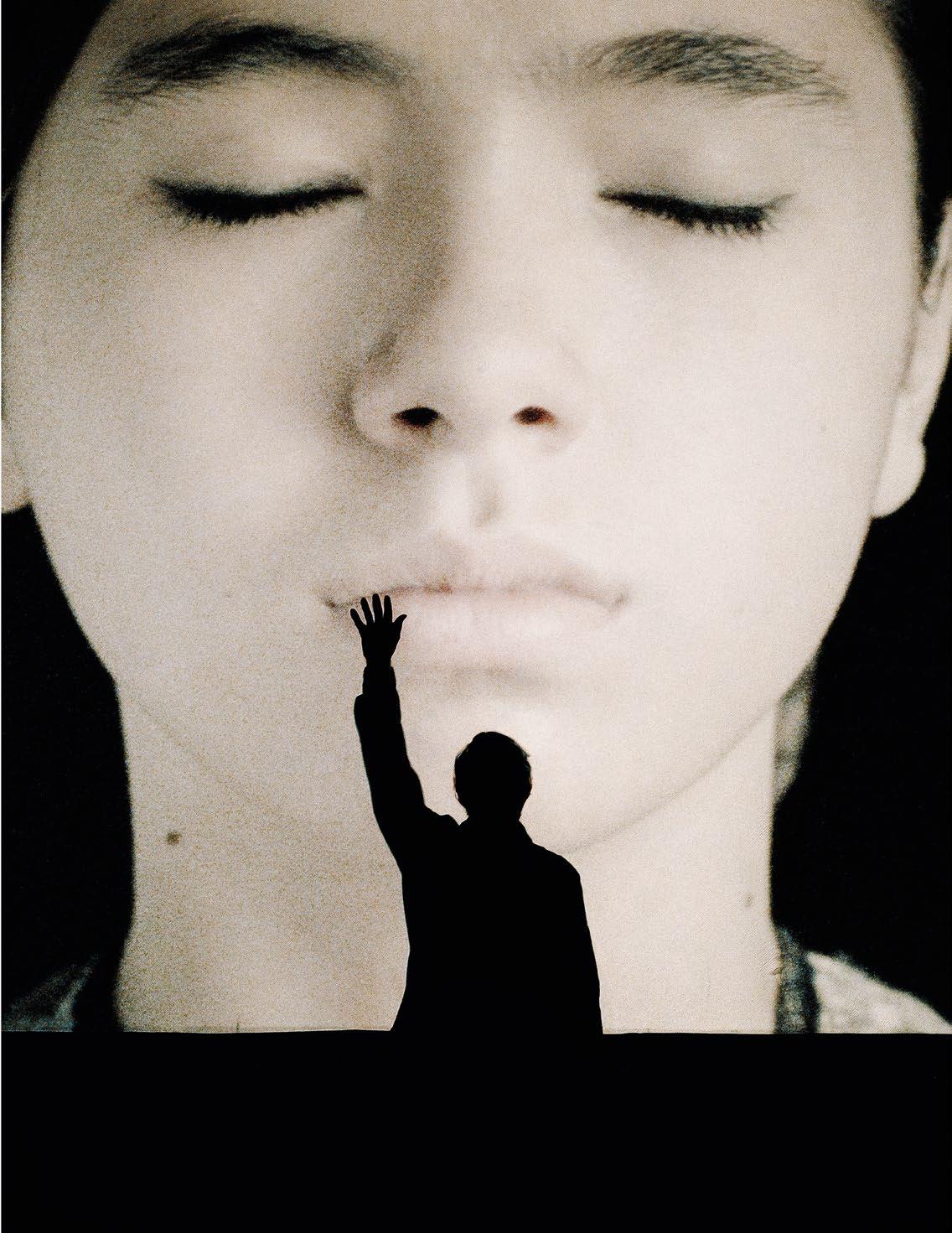

SANDRA HÜLLER

L’actrice allemande aux rôles dantesques nous a révélé toute son humanité p. 28

REALITY

Tina Satter remet en scène un interrogatoire du FBI dans un film édifiant p. 38

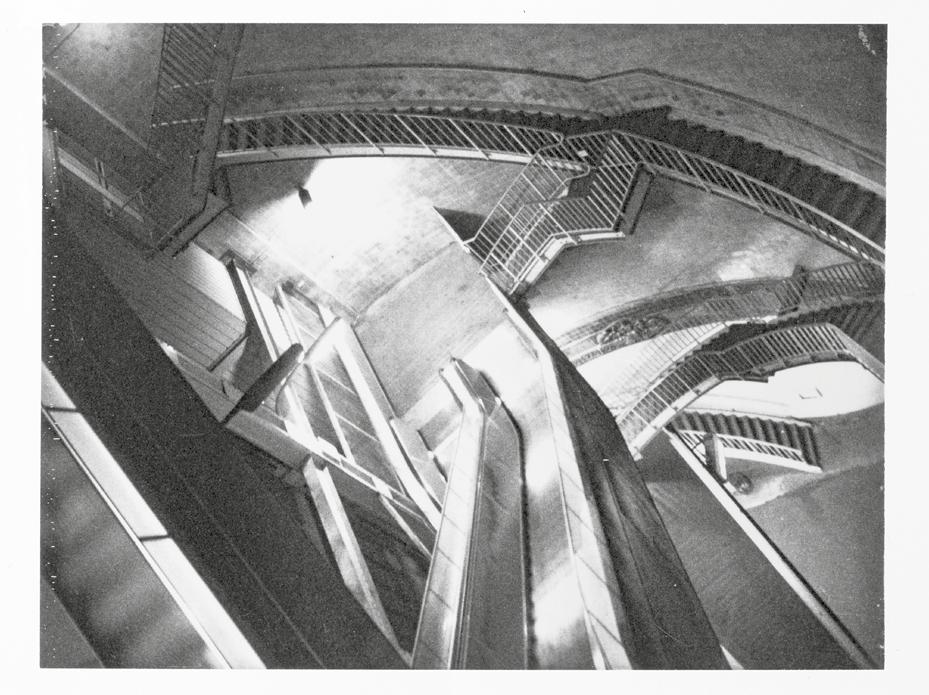

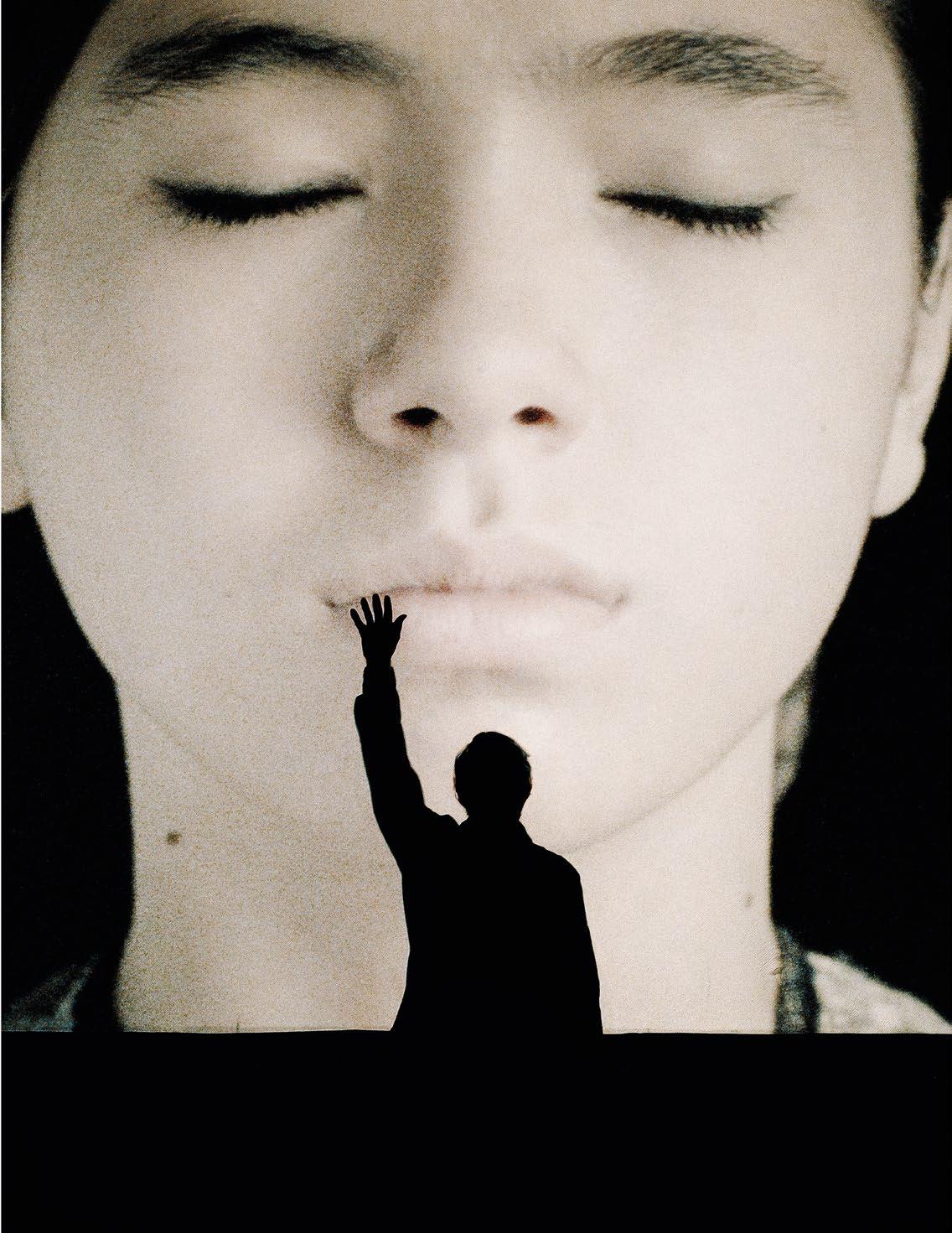

PORTFOLIO

Les meilleures expos cinéma des Rencontres de la photo d’Arles p. 44

QUENTIN DUPIEUX

Le cinéaste hyperactif sort un film-surprise, Yannick p. 40

TROÏKA BBC FILM PRÉSENTE UNE PRODUCTION VIXENS FRAKAS PRODUCTIONS KASBAH FILMS AICHA TEBBAE ABDELLAH EL HAJJOUJI AVEC LA PARTICIPATION DE ANTOINE REINARTZ LES

NE PLEURENT PAS UN FILM DE FYZAL BOULIFA AU CINÉMA LE 26 JUILLET

DAMNÉS

UN FILM DE JUSTINE TRIET LES FILMS PELLÉAS ET LES FILMS DE PIERRE PRÉSENTENT Photo Justine Triet • Design : Benjamin Seznec TROÏKA

ANTOINE

SAMUEL THEIS JEHNNY BETH SAADIA BENTAÏEB CAMILLE RUTHERFORD ANNE ROTGER SOPHIE FILLIÈRES AU CINÉMA LE 23 AOÛT

SWANN

ARLAUD

REINARTZ SANDRA HULLER

EN BREF

P. 4 INFOS GRAPHIQUES – LE NUCLÉAIRE AU CINÉMA

P. 8 FLASH-BACK – WALL-E

P. 12 LES NOUVEAUX – GARANCE KIM & MAXENCE STAMATIADIS

TROISCOULEURS

éditeur MK2 + — 55, rue Traversière, Paris XIIe — tél. 01 44 67 30 00 — gratuit directeur de la publication : elisha.karmitz@mk2.com | directrice de la rédaction : juliette.reitzer@mk2.com | rédactrice en chef : time.zoppe@mk2.com | rédacteurs : lea. andre-sarreau@mk2.com, quentin.grosset@mk2.com, josephine.leroy@mk2.com | directrice artistique : Ines Ferhat | graphiste : Albin Guyot | secrétaire de rédaction : Claire Breton | renfort correction : Marie-Aquilina El Hachem | stagiaire : Chloé Blanckaert | ont collaboré à ce numéro : Margaux Baralon, Julien Bécourt, Lily Bloom, Xanaé Bove, Tristan Brossat, Thomas Choury, Renan Cros, Julien Dupuy, David Ezan, Anaëlle Imbert, Corentin Lê, Damien Leblanc, Copélia Mainardi, Belinda Mathieu, Thomas Messias, Wilfried Paris, Michaël Patin, Laura Pertuy, Perrine Quennesson, Bernard Quiriny, Cécile Rosevaigue, Félix Tardieu, Hanneli Victoire & Célestin et Miléna, Anselmo et Gaïa | photographes : Cha Gonzalez, Ines Ferhat, Julien Liénard, Philippe Quaisse | illustratrice : Sun Bai | publicité | directrice commerciale : stephanie.laroque@mk2.com | cheffe de publicité cinéma et marques : manon.lefeuvre@ mk2.com | responsable culture, médias et partenariats : alison.pouzergues@mk2.com | cheffe de projet culture et médias : claire.defrance@mk2.com

Photographie de couverture : Cha Gonzalez pour TROISCOULEURS

Imprimé en France par SIB imprimerie — 47, bd de la Liane — 62200 Boulogne-sur-Mer

TROISCOULEURS est distribué dans le réseau ProPress Conseil ac@propress.fr

ÉDITO

Le sens de la fête. C’est ce qu’une partie de la population a cherché avec acharnement, et parfois retrouvé fugacement, dès le début de la pandémie et depuis sa récession, pour lutter contre la morosité ambiante. Au point que l’expression est devenue galvaudée. Surtout, est-elle appropriée ? La fête n’estelle pas justement vouée à nous brouiller les sens, à nous déboussoler, à nous perdre ? En découvrant La Bête dans la jungle de Patric Chiha en février dernier au Festival de Berlin, on a enfin vu, pour la première fois sur tout un film, ce qui constitue selon nous la fête : la suspension du temps, l’artifice, le goût du spectaculaire, les mouvements du corps parfois harmonieux, parfois bêtes, impensés, sur

P.

des rythmes répétitifs, speed ou lancinants, qui n’ont d’autres visées que de nous mettre en transe. Le film se déroule pendant vingtcinq ans dans une seule boîte de nuit, sans vraiment faire vieillir ses héros vampiriques, joués par les incandescents Anaïs Demoustier et Tom Mercier. À la Berlinale, on découvrait un autre film de fête furieuse, le bien nommé After d’Anthony Lapia, plongé pour moitié dans un club vénère en sous-sol, où les corps et les âmes vibrent à l’unisson et tentent de se connecter grâce au chaos de la teuf. Les deux œuvres sont traversées de questions sur le sens – ou le non-sens – de la fête, sur ce qu’elle peut révéler des époques et de notre rapport au temps. On y a vu plus qu’un hasard, et ça nous a donné envie de nous plonger dans le phénomène. On a emmené Patric Chiha à La Station – Gare des Mines, hot spot des soirées electro situé Porte d’Aubervilliers, pour l’interviewer dans la fête, lors d’une soirée post-Pride. Pride qui en a scan-

dalisé certain(e)s cette année, qui la considéraient comme moins festive, l’Inter-LGBT ayant décidé, dans une démarche autoproclamée « éco-responsable », d’interdire les chars – on atteste que ça n’a pourtant pas empêché les gens de danser et les slogans militants de fuser. En interrogeant des artistes, des journalistes et une anthropologue pour notre dossier, la réalité qu’on soupçonnait a fini par se faire jour : la fête, outre ses vertus libératrices et cinématographiques (lire notre décryptage p. 22), se fait aussi parfois furieusement politique. Un espace de résistance aux carcans qu’impose la société sur les corps et les mœurs ou aux injonctions de productivité libéraliste – même si pas encore toujours égalitaire. La fête, au moins comme un moyen d’explorer tous les sens.

été 2023 – no 199 03 Sommaire TIMÉ ZOPPÉ © 2018

TROISCOULEURS — ISSN 1633-2083 / dépôt légal quatrième trimestre 2006 Toute reproduction, même partielle, de textes, photos et illustrations publiés par mk2 + est interdite sans l’accord de l’auteur et de l’éditeur — Magazine gratuit. Ne pas jeter sur la voie publique.

P. 74 SPECTACLES – NOS TEMPS FORTS D’AVIGNON

P. 76 EXPO – APRÈS L’ÉCLIPSE

CINÉMA CULTURE

P. 16 EN COUVERTURE – DANS LA FÊTE

28 L’ENTRETIEN FACE CAMÉRA – SANDRA HÜLLER

P. 34 ENTRETIEN – MARIE AMACHOUKELI POUR ÀMAGLORIA

P. 36 MOTS-CROISÉS – BEN WHISHAW

P. 52 CINEMASCOPE : LES SORTIES DU 19 JUILLET AU 30 AOÛT

P. 78 PAGE JEUX

Partant d’un documentaire sur les retombées des bombardements atomiques de Hiroshima et de Nagasaki sur la population japonaise et évoluant vers la fiction, Alain Resnais, à partir d’un scénario de Marguerite Duras, raconte une histoire d’amour impossible entre deux traumatisés de la guerre. Tout en opposition, entre Éros et Thanatos, parole et silence, Orient et Occident, jusque dans son titre oxymorique, le film (sorti en 1959) raconte le poids du souvenir et l’incommunicabilité. « Tu n’as rien vu à Hiroshima », répète-t-il sans cesse. Nous, on a vu un chef-d’œuvre.

CHANT

Infos graphiques

DANGER RADIATION

Alors qu’Oppenheimer, le biopic très attendu de Christopher Nolan sur le « papa de la bombe A », sort le 19 juillet, et que le volet énergie du plan France 2030 prévoit de relancer le nucléaire, on vous propose un tour d’horizon de ce sujet houleux, qui met le septième art en fusion.

HIROSHIMA MON AMOUR INTO ET E YTINR

À quoi servent les sous-marins nucléaires ?

À entretenir l’équilibre de la terreur. Selon cette doctrine datant de la guerre froide, l’utilisation de l’arme atomique par l’un des deux belligérants provoquerait à coup sûr la destruction des deux camps. Un équilibre précaire – et franchement dangereux –toujours d’actualité. Mais que se passe-t-il quand un ordre de frappe est envoyé par erreur ? C’est à cette question, tout à fait inquiétante et déjà évoquée dans Docteur Folamour (1964) de Stanley Kubrick, que répond le film haletant d’Antonin Baudry sorti en 2019.

RADIOACTIVE

Avant Oppenheimer, le cinéma avait déjà consacré un biopic à une figure antérieure importante de la radioactivité (celle qui a inventé le mot, d’ailleurs) : Marie Curie. Le long métrage de Marjane Satrapi, sorti en 2020, retrace le parcours de la Polonaise Maria Skłodowska, naturalisée française, et de ses recherches avec son époux, Pierre, autour du radium, du polonium et de la structure de l’atome. Comme quoi, toute découverte peut mener à du mauvais (la bombe) comme à du bon (la radiothérapie et la radiologie)… en fonction de qui l’a entre les mains.

GODZILLA

Passer au nucléaire pour éviter le recours à l’énergie fossile, pourquoi pas. Mais que fait-on des tonnes de déchets qui peuvent mettre plusieurs milliers d’années à se décomposer et à devenir inoffensifs ? Les stocker sous terre et interdire à quiconque d’y accéder ? À partir de cette question, le documentaire Into Eternity (2011) de Michael Madsen nous embarque dans un tourbillon de réflexions de plus en plus abyssales. Jusqu’à nous laisser en PLS sur notre siège. Tout simplement le 2001 : l’odyssée de l’espace du documentaire.

Doublement touchés par la bombe atomique (issue du projet Manhattan, dont le directeur scientifique était Robert Oppenheimer) en 1945, les Japonais en ont gardé un traumatisme vivace qui s’est notamment incarné en une créature devenue mythique, Godzilla, dans le film de 1954 d’Ishirō Honda. Dans l’imaginaire nippon, ce kaijū serait un monstre sousmarin réveillé et irradié par des essais nucléaires qui ravagent Tokyo. Il est réapparu une trentaine de fois au cinéma et est même devenu un héros. Une bonne manière de conjurer son trauma.

En bref no 199 – été 2023

04

EN BREF

PERRINE QUENNESSON

LE

Oppenheimer

KRISTEN STEWART

« It’s really fucking stupid. » L’actrice et réalisatrice américaine Kristen Stewart tease très efficacement son projet de stoner movie – soit un film qui tourne essentiellement autour du cannabis. Ou plus exactement une « stoner girl comedy » (« comédie de filles défoncées »), comme elle le précise dans le magazine culte Interview (où elle échange avec l’actrice, humoriste et scénariste Rachel Sennott) Au scénario, Stewart collabore avec sa fiancée, Dylan Meyer, également coscénariste de Moxie (2021), teen movie déjanté et féministe réalisé par la géniale Amy Poehler.

GUSTAVE KERVERN

Retour en France avec le réalisateur grolandais qui, après avoir sorti l’an dernier En même temps, coréalisé avec son comparse Benoît Delépine, tourne en solo son prochain film dans le Pasde-Calais, avec Yolande Moreau, Pierre Richard, Laure Calamy et Jonathan Cohen. Interrogé par La Voix du Nord, Frédéric Alexandre, l’assistant réalisateur, précise que le film racontera « l’histoire d’une femme […] qui décide de se venger de son passé ». On est déjà familiers du savoir-faire fantasque de Kervern, alors on sait que ça peut partir loin. Très loin.

BRADLEY COOPER

La dernière fois qu’on l’a vu, c’était dans Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson (2022), où il était formidable de bizarrerie. Comme on le trouve particulièrement fort en comédie, on attend de découvrir son troisième long en tant que réalisateur (après A Star is Born, sorti en 2018, et Maestro, diffusé cette année sur Netflix) : une comédie noire coécrite avec son ami Will Arnett (vu dans la série loufoque Arrested Development et entendu dans la série d’animation culte BoJack Horseman, dans laquelle il prête sa voix grave à un héros à quatre pattes aussi pathétique que touchant). On aime bien cette combinaison artistique.

JEAN-CHRISTOPHE MEURISSE

Après avoir rendu les spectateurs fous, hilares ou circonspects avec sa comédie détraquée Oranges sanguines (2021), le cinéaste, metteur en scène et fondateur de la troupe Les Chiens de Navarre mijote un nouveau long, pour le moment intitulé Les Pistolets en plastique. La tout aussi trash Blanche Gardin sera de la partie. Curieux, on a déniché quelques indices à travers les annonces de casting – apparemment, il y aura du rock, des ados imberbes ou encore des grands blonds. « Merci d’indiquer dans l’objet du mail “routier” ou “danois” », précise une des annonces. Ça pose tout de suite l’ambiance.

En bref été 2023 – no 199 05 AYOUB ELAID ABDELLATIF MASSTOURI BARNEY PRODUCTION PRÉSENTE UN FILM DE KAMAL LAZRAQ

MEUTES UN POLAR

INCROYABLE

© 2023 BARNEY PRODUCTION MONT FLEURI PRODUCTION BELUGA TREE ACTUELLEMENT AU CINEMA ADVITAMDISTRIBUTION #LESMEUTES

LES

D UNE

INTENSITE L’HUMANITÉ

LEROY Ça tourne

JOSÉPHINE

La sextape

Depuis l’annonce du tournage de Barbie de Greta Gerwig, je guette chaque teaser avec un appétit que je n’avais pas connu depuis le confinement. Fan inconditionnelle de la réalisatrice de Frances Ha, je n’ai pas immédiatement trouvé cette fébrilité suspecte. Pourtant, c’est devenu une obsession.

Je n’ai jamais été une Barbie girl. Pour tout dire, Barbie m’avait même toujours un peu agacée, et Ken encore plus. Alors, pourquoi ? Bien sûr, la campagne promotionnelle est un teasing de haut vol. Le film réunit deux des stars les plus sexy et décontractées de la décennie, Margot Robbie et Ryan Gosling (même si ce dernier a subi une

campagne de dénigrement improbable sous le hashtag NotMyKen). Mais cela ne suffit pas. En quelques semaines, j’ai réalisé que nous étions nombreux à piétiner en guettant des nouvelles du film. Lorsque mon papy footeux de 94 ans m’a demandé avec curiosité si je l’avais vu, lui qui n’a jamais joué à la Barbie et connaît encore moins Greta Gerwig, j’ai compris que le phénomène dépassait totalement ma tendance adolescente à l’idolâtrie. Nous avons tous collectivement besoin du film Barbie. Aller le voir est devenu une perspective d’aventure collective festive, comme si le film pouvait nous sauver, nous sauver de nousmêmes, des débats idéologiques dans lesquels on est empêtrés. Car Barbie (que nous n’avons pas pu voir au moment de préparer ce numéro) s’annonce comme un blockbuster post-MeToo féministe et follement ludique, un grand bol d’air rose dans un climat général pesant. Quel que soit notre âge, qu’on aime Barbie ou qu’on la déteste, on a envie de la suivre, en Crocs, en talons hauts, en patins à roulettes jaune fluo…

Greta Gerwig semble réveiller l’ADN de Barbie, un brin sulfureux et furieusement moderne, ensuite éclipsé par les débats sur sa silhouette, sa blondeur et son hypersexualisation. En 1959, Barbie était une révolution, une poupée qui disait aux petites filles qu’il y avait d’autres destins que la maternité, qu’elles pouvaient être cosmonautes, chirurgiennes, profs de gym ou présidentes. Le film Barbie est un objet de désir collectif, car il incarne, comme Le Magicien d’Oz avant lui, une espérance dans un futur joyeux, dans lequel de méchants bonshommes ne parviendront pas à faire rentrer Barbie dans sa boîte.

Barbie de Greta Gerwig, Warner Bros. (1 h 54), sortie le 19 juillet

POURVOTRE

À chaque jour ou presque, sa bonne action cinéphile. Grâce à nos conseils, enjolivez le quotidien de ces personnes qui font de votre vie un vrai film (à sketchs).

COUSIN, qui a un coup

VOSDEUX

POTES, avec qui vous partezau e

VOTRE MÈRE,

an cienne

caissière d

Avant, il avait une tonne d’idées. Maintenant, il s’avachit et parle avec un ton languissant – ce qui fait un peu flipper ses parents, qui vous appellent à la rescousse. (R)éveillez son intérêt avec le roman graphique Tati et le film sans fin, qui rend un hommage coloré et joyeux à l’univers rocambolesque de Jacques Tati (Jour de fête, 1949 ; Mon oncle, 1958). Un cinéaste qui, tout en faisant mine de réaliser de gentilles comédies innocentes, avait toujours des observations lucides sur la société.

Tati et le film sans fin d’Olivier Supiot et Arnaud Le Gouëfflec (Glénat, 136 p., 22 € 50)

Deux ans que vous préparez ce voyage. Il vous manque juste une chose : une séance ciné spéciale Mexique. En film d’ouverture, on vous propose Trois amigos ! (1987), un pastiche savoureux de John Landis (Les Blues Brothers) dans lequel un couple de Mexicains du début du xxe siècle découvre un western muet porté par trois cowboys, auxquels ils font appel pour sauver leur village, sous la coupe d’un dangereux bandit. Ça va vous laisser sans voix.

Trois amigos ! de John Landis, en Blu-ray (Carlotta, 15 €)

Vous connaissez peu cette période de la vie de votre mère, qui semble nostalgique de ces après-midi passées derrière le guichet à discuter cinéma avec des inconnus. Le beau livre de Jean-François Chaput devrait lui donner envie de se raconter. Entre 1982 et 1992, ce photographe français a capturé des cinémas parisiens (Le Far-West, L’Eden…) qui, pour beaucoup, n’existent plus – il a aussi rencontré des caissières, des ouvreuses, des projectionnistes… et en a tiré de sacrés témoignages.

En bref no 199 – été 2023 JOSÉPHINE LEROY À offrir

LILY BLOOM

UNE BARBIE NOMMÉE DÉSIR 06

© 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved Émopitch

Paris cinés. 1982-1992, des cinémas disparaissent de Jean-François Chaput (Snoeck, 264 p., 35 €)

deblues

BARBIE DE GRETA GERWIG (SORTIE LE 19 JUILLET) : BARBIE (MARGOT ROBBIE) QUITTE L’UNIVERS PARFAIT DE BARBIELAND POUR PARTIR À LA DÉCOUVERTE DU MONDE RÉEL, ACCOMPAGNÉE DE KEN (RYAN GOSLING).

Petit écran SÉRIE

Cette captivante fiction belge revient sur les « tueries du Brabant », soit divers crimes qui ont fait vingt-huit morts il y a quarante ans en Belgique. À l’enquête policière, la série préfère la fresque politique et intime, explorant avec délicatesse les meurtrissures de trois jeunes pour révéler celles d’un pays entier.

C’est un épisode historique passé un peu sous les radars en France. Entre 1982 et 1985, une série d’attaques violentes a plongé la Belgique dans la peur et le deuil. Ces crimes et braquages, surnommés « tueries du Brabant », ont laissé derrière eux vingt-huit morts, une quarantaine de blessés et un épais mystère, les coupables n’ayant jamais été retrouvés. Ils servent de toile de fond et de catalyseur à la série 1985, grosse production du Plat Pays diffusée sur Canal+. Mais il ne s’agit pas là d’une enquête policière, encore moins d’un documentaire. Pour aborder un sujet toujours brûlant (la justice s’affairait encore en janvier dernier autour d’une nouvelle piste), le scénariste Willem Wallyn passe par le prisme de trois personnages fictifs : Vicky, jeune rebelle, animatrice sur une radio pirate ; son frère, Franky, taiseux mal dans sa peau, et son meilleur ami, Marc. Les deux garçons intègrent la gendarmerie tandis que Vicky se lance dans des études de droit. Très vite, Marc et Franky découvrent que les forces de l’ordre sont surtout celles du désordre, gangrenées par la corruption et les affaires louches. Vicky, elle, suit des idéaux de gauche et se retrouve en manifestation de l’autre côté de la barrière, face à son frère et à son ami… 1985 se fait à la fois fresque sociale et politique, suivant les soubresauts d’une Belgique très proche de nous, et portrait intime d’une génération en proie au doute. « Tu trouves aussi que tout part en couilles ? Comme si tu n’avais aucune emprise sur rien ? » demande Franky à Marc dans une scène magnifique, à la résonance terriblement actuelle. C’est lorsqu’elle montre la jeunesse et ses illusions qui s’effritent à l’épreuve de la réalité que la série donne son meilleur.

“

L’OBS

En bref été 2023 – no 199 CRÉDITS NON CONTRACTUELS. © 2022 MICKEY AND MINA LLC. TOUS DROITS RÉSERVÉS. LE 16 AOÛT AU CINÉMA ★★★★★

“UN FILM BRILLANT”

THE GUARDIAN

“ SYDNEY SWEENEY : ÉPOUSTOUFLANTE”

LA FORME, LE FOND : TOUT EST CAPTIVANT ”

LE FILM

SCÉNARISTE N’AURAIT PU INVENTER ” SO FILM 07

BARALON sur Canal+

CINEMATEASER “

QU’AUCUN

MARGAUX

1985

Flash-back

WALL-E

Quinze ans après sa sortie, le prophétique film de sciencefiction de Pixar fascine toujours. À commencer par Pascale Ferran, qui a souvent déclaré dans la presse qu’il s’agissait de son film préféré des années 2000. La cinéaste, qui a coécrit le film d’animation La Tortue rouge en 2016, nous parle de son amour pour Wall-E.

Sorti en France le 30 juillet 2008, Wall-E connut, en matière d’entrées, un succès inférieur à celui du précédent Pixar, Ratatouille, mais l’ampleur créative du film d’Andrew Stanton, dans lequel un petit robot nettoyeur est le dernier individu présent sur Terre sept cents ans après que l’humanité a déserté la planète, frappa les esprits. Ce droïde solitaire, qui a développé une personnalité sensible, voit débouler une « robote », EVE, dont il tombe amoureux, au point de la suivre dans l’espace. « Wall-E est un joyau esthétique à la mise en scène sidérante », témoigne

Règle de trois Un film dans lequel vous pourriez passer 3 jours ?

Mon voisin Totoro de Hayao Miyazaki (1988). Avec mes enfants, je le regarde en boucle en ce moment. Il y a quelque chose de très doux dans ce film, qui est très attirant. J’adorerais pouvoir me balader dans cette forêt.

3 cinéastes pour qui vous pourriez

Pascale Ferran. « Je suis fascinée par la puissance d’incarnation des personnages de ce monde en ruine après une apocalypse écologique. Le film était très visionnaire, à la fois au sujet des questions climatiques et de cette inversion des polarités qui fait que celui en qui il y a les dernières traces d’humanité active est Wall-E, ce robot fonctionnant à l’énergie solaire, tandis que les humains constituent de leur côté une peuplade apathique de gens qui n’ont plus de corps et vivent dans un paradis artificiel à se gaver d’images sur des écrans, et de confiseries. » L’aspect politique de ce récit d’anticipation n’est plus à démontrer. Mais, pour la cinéaste, la beauté de cette œuvre d’animation vient aussi de sa façon de s’inscrire dans l’histoire du cinéma. « Le film relie des temps artistiques différents. Il traite du futur de l’humanité avec les techniques les plus avant-gardistes de son époque, mais il convoque des émotions héritées du cinéma muet. Tout cela produit sur moi une vraie déflagration émotionnelle. » Une déflagration qui fait désormais écho à l’urgence climatique, et qui n’a pas fini de nous toucher.

DAMIEN LEBLANC

Illustration : Sun Bai pour TROISCOULEURS

Le musicien electro autodidacte, qui a explosé il y a dix ans avec l’EP Bye Bye Macadam, vient de dévoiler L(oo)ping, album best of mêlant sonorités symphoniques et électroniques, enregistré avec des musiciens de l’Orchestre national de Lyon. Rone, qui a d’abord étudié le ciné à la Sorbonne Nouvelle, s’est prêté au jeu de notre questionnaire cinéphile.

Michel Gondry, un réalisateur que j’adore. Il a commencé en réalisant des clips, mais son passage au format long avec Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) est une réussite dingue. On a travaillé ensemble sur la pochette de mon 5e album, Mirapolis (2017), mais ça serait un rêve de faire de la musique sur ses images. Sofia Coppola, parce que la musique occupe une place très importante dans ses films, et c’est très inspirant pour un musicien. Et Lukas Dhont. J’ai découvert Girl (2018) par hasard en me trompant de salle, et je me suis pris une grosse claque.

Vos 3 B.O. préférées ?

Celle d’Ascenseur pour l’échafaud de Louis Malle (1958), composée par Miles Davis en une nuit, devant le film qui était projeté dans une salle de cinéma. C’est fou que ça se soit cristallisé dans le temps comme ça. Pour moi, c’est presque un modèle, cette manière de travailler : visionner des images et se laisser porter. Sinon, la bande originale de Jóhann Jóhannsson pour Premier contact de Denis Villeneuve (2016), avec son mélange passionnant de textures organique et électronique. Et puis, bien sûr, Ennio Morricone, et en particulier celle du film Mon nom est Personne de Tonino Valerii (1973). L’exemple parfait du génie de ce compositeur : des musiques hyper accessibles, mais aussi très profondes, à la fois angoissantes et drôles.

En bref 08 no 199 – été 2023

composer sans négocier ?

PROPOS RECUEILLIS PAR CHLOÉ BLANCKAERT

RONE

L(oo)ping de Rone (InFiné)

© Cha Gonzalez

Ça ne m’est jamais arrivé, mais, après un concert, je suis généralement un peu vidé donc un film facile, marrant, devant lequel je pourrais m’endormir. Comme Monty Python. Le sens de la vie de Terry Jones et Terry Gilliam (1983).

3

Jean Cocteau : j’adore sa philosophie, sa manière de parler de l’art et de la vie. Agnès Varda ensuite : je la trouve très sympathique, et ça serait très tentant d’échanger avec elle. Et puis, bien sûr, Stanley Kubrick, pour prendre une grande leçon du maestro. C’est dingue le nombre de chefs-d’œuvre qu’il a faits. Je l’interrogerais directement sur ses choix de musiques, comme il a beaucoup utilisé de morceaux déjà existants ou alors de musiques classiques comme dans 2001 : l’odyssée de l’espace (1968). Je lui demanderais aussi avec quels compositeurs d’aujourd’hui il aurait envie de travailler.

3 films pour trouver l’inspiration ?

Des films que j’ai vus enfant et adolescent. Dreams d’Akira Kurosawa (1990). Un film très particulier entre rêve et cauchemar, avec des petites saynètes et beaucoup de choses étranges, qui laissent songeur. Tous les matins du monde d’Alain Corneau (1991). Un bon détonateur pour moi, qui en dit beaucoup sur le pouvoir que peut avoir la musique pour aider à vivre, avec cette rencontre de deux musiciens d’univers différents. Et puis À bout de souffle de Jean-Luc Godard (1960) pour son côté complètement libre.

3 personnages de films qui vous ressemblent ?

Harry Potter peut-être. Je ne peux pas y échapper ; c’est à cause de mes lunettes rondes. On me dit souvent que j’ai aussi un côté Monsieur Hulot, le personnage créé et interprété par Jacques Tati. Ou Charlie Chaplin, pour le côté burlesque. Ça doit être parce que je manque d’équilibre.

En bref 09 été 2023 – no 199 REZO PRODUCTIONS PRÉSENTE TROPIC UN FILM DE EDOUARD SALIER AVEC PABLO COBO LOUIS PERES MARTA NIETO MUSIQUE ORIGINALE SEBASTIAN PHOTO FRANÇOIS PEYRANNE. CONCEPTION MIDNIGHT MARAUDER & ES LE 2 AOÛT AU CINÉMA scénario MAURICIO CARRASCO adaptation dialogues MAURICIO CARRASCO et EDOUARD SALIER avec MARVIN DUBART ALANE DELHAYE VICTOR ROBERT directeur de la photographie MATHIEU PLAINFOSSÉ décors PASCAL LE GUELLEC son THOMAS GASTINEL SÉVERIN FAVRIAU ÉMELINE ALDEGUER STÉPHANE THIÉBAUT premier assistant réalisation ALEXIS CHELLI direction de production FRANÇOIS LAMOTTE montage JULIEN PERRIN costumes ELISE BOUQUET et REEM KUZAYLI casting FLORIE CARBONNE et MARLÈNE SEROUR production JEAN-MICHEL REY et NINON CHAPUIS une production REZO PRODUCTIONS en coproduction avec DIGITAL DISTRICT GAUTAMA PICTANOVO BNP PARIBAS PICTURES avec le soutien du CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE de PICTANOVO avec le soutien de LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE et en partenariat avec LE CNC de LA RÉGION GRAND EST et de MULHOUSE ALSACE AGGLOMÉRATION (RÉSEAU PLATO) en partenariat avec LE CENTRE DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE en collaboration avec LE BUREAU D’ACCUEIL DES TOURNAGES / AGENCE CULTURELLE GRAND EST et LA MISSION CINÉMA DE MULHOUSE ALSACE AGGLOMÉRATION ’EMERGENCE de LA PROCIREP de L’ANGOA de LA SACEM en association avec CINÉCAP 5 avec le soutien de CANAL+ CINÉ+ avec la participation de PULSAR CONTENT REZO FILMS distribution REZO FILMS

Matt Reeves

"Unfilmenvoûtant etbouleversantquiemprunte magnifiquementaugenre."

cinéastes, vivants ou morts, avec qui vous rêveriez d’échanger ?

Le film à regarder à 3 heures du matin, après un concert ?

Scène culte AFFREUX, SALES ET MÉCHANTS

D’ETTORE SCOLA (1976)

Entassé avec sa famille dans un taudis du bidonville de Monte Ciocci, à Rome, le patriarche Giacinto Mazzatella (Nino Manfredi) passe ses jours à boire et ses nuits à veiller sur son butin – une somme d’un million de lires touchée après avoir perdu un œil dans un accident de travail. L’abominable chefd’œuvre d’Ettore Scola revient en salles, avec sa rage et son amertume intactes.

LA SCÈNE

Giacinto prend la fuite in extremis après s’être fait empoisonner par les siens au cours d’un banquet de baptême –cinq cents grammes de mort-aux-rats dans les maccheroni alla pugliese On le retrouve couché sur une plage de fin du monde, les jambes coincées dans son vélo. Une vague balaie son visage et le réveille. Incapable de se lever, il pédale pathétiquement dans le vide. Dans un dernier réflexe de survie, Giacinto remplit sa pompe à vélo d’eau de mer, l’ingurgite, se frappe le ventre et dégueule son plat de pâtes. Sa vengeance sera (évidemment) terrible.

En bref 10 no 199 – été 2023

L’ANALYSE DE SCÈNE

Affreux, sales et méchants. Mais aussi voleurs, fainéants, avares, envieux, alcooliques, dépravés, violents, violeurs, et, sans trop les pousser, meurtriers. Peint à l’acide par Ettore Scola, ce portrait d’une famille du quart-monde italien est un précipité ricanant, coléreux et jusqu’au-boutiste des vices de l’humanité. Si la séquence du banquet constitue l’acmé de ce jeu de massacre, la scène qui suit, rythmée seulement par le ressac et les régurgitations de Giacinto, est peut-être celle qui résume le mieux le propos du film. Alternant les angles et les échelles de plans, le montage nous fait passer, en quelques minutes, du détachement nauséeux de l’observateur à une implication physique totale. C’est sur nous, spectateurs, que le méchant patriarche vomit (un zoom sidérant s’en assure), et c’est nous qui sommes invités, pour ne pas dire contraints, à vomir avec lui. La merde éclabousse, nous dit Scola, et cette horreur sociale, toute grotesque qu’elle soit, n’est pas un corps étranger, mais la part commune de nos sociétés modernes. En sauvant Giacinto, le réalisateur enfonce son clou nihiliste : dans la misère, le plus insoutenable, c’est qu’elle est increvable.

la jungle

En bref 11 été 2023 – no 199 ANAÏS DEMOUSTIER TOM MERCIER BÉATRICE DALLE PATRIC CHIHA UN FILM DE CHARLOTTE VINCENT ET KATIA KHAZAK PRÉSENTENT le 16 août au cinéma la fête jusqu’au bout de la vie. envoûtant et poétique. télérama labête

dans

MICHAËL PATIN

Affreux, sales et méchants d’Ettore Scola, Carlotta Films (1 h 55), ressortie le 26 juillet

LES NOUVEAUX

En deux courts métrages très doux (Ville éternelle, Bruits de souvenirs), placés sous le signe de la rencontre salvatrice et de la réparation intérieure, la jeune réalisatrice entame une œuvre subtile sur l’altérité.

« J’aime savoir à qui je m’adresse au-delà de l’enveloppe physique », prévient Garance Kim, 27 ans, rire franc et regard comme un uppercut. Faire mentir les apparences, c’est un talent légué par sa mère, assistante sociale et cinéphile vorace, qui lui a fait découvrir la filmo de David Lynch à 5 ans. Ses deux premiers courts, qui explorent la possibilité de « ressentir ensemble, de trouver un langage commun », s’offrent comme des utopies affectives. Chacun y laisse affleurer, sous l’humour, un insatiable besoin de consolation. Dans son roman-photo, Bruits de souvenirs, présenté au festival Côté court de Pantin, Garance Kim traduit en images organiques les sensations sonores d’un jeune homme avant qu’il devienne aveugle ; dans

Max Max Max Max St St St St St

Ville éternelle, coécrit avec son complice Martin Jauvat, se dessinent les retrouvailles miraculeuses de deux ex-camarades de lycée à un arrêt de bus. Comme l’héroïne qu’elle campe dans ce road movie urbain, Garance Kim a la bougeotte. Cette randonneuse assidue ( « Marcher, c’est découvrir des tranches de vie, s’ancrer. C’est une autre temporalité, où tu as le temps de penser ») est toujours en partance. Débarquée en licence de cinéma à Paris-I puis à Paris-VIII, elle enchaîne vite par des stages en tant qu’assistante réalisatrice. Aujourd’hui, elle sillonne le 93 grâce aux associations Côté court et Cinémas 93 pour présenter ses films dans des centres scolaires, la transmission chevillée au corps. Avant de tourner, à la rentrée, un court métrage coécrit avec Théo Costa-Marini, sur un couple qui rompt en plein week-end familial : « On veut questionner ce moment où l’on prend conscience que les parents ne sont pas que des parents, ont une vie intime. Et comment ce qu’ils t’ont inculqué façonne ta vie personnelle par des schémas. »

Pas très à l’aise à l’idée d’être pris en photo, Maxence Stamatiadis nous a envoyé cet autoportrait. Au ChampsÉlysées Film Festival en juin, il présentait Rue Philippe Ferrières, un moyen métrage fort, dans lequel il use justement d’avatars pour accompagner la parole autour des violences policières.

On rejoint Maxence un matin, et il angoisse un peu. Le soir même, des proches de Philippe Ferrières, mort en 2019 à Drancy après une clé d’étranglement pratiquée par un policier, seront présents à la projection de son film. Utiliser des avatars de style anime pour incarner leur récit tragique aurait pu virer au décalage indécent. Mais, au contraire, leurs voix s’articulent avec densité, trouvent ici une caisse de résonance, comme si ces masques rudimentaires permettaient de saisir ce qui sourd de leurs silences. « J’ai pensé à ces ados qui se créent des bonshommes sur l’appli Gacha Life. Beaucoup s’en

En bref 12 no 199 – été 2023

LÉA ANDRÉ-SARREAU

2 1

Photographie : Julien Liénard pour TROISCOULEURS

ence ence ence ence tamatiadis tamatiadis tamatiadis tamatiadis tamatiadis

servent pour exprimer la violence scolaire, comme un moyen de raconter l’inexprimable. » Dans ce jeu trouble sur l’incarnation, Philippe Ferrières est le seul dont on peut identifier le visage. Le cinéaste lutte contre l’effacement posthume, en évitant l’héroïsation aveugle. « Le cinéma, pour moi, permet de convoquer les disparus. » Le deuil était déjà au centre d’Au jour d’aujourd’hui, un long de science-fiction lo-fi et déviante dans lequel il reprenait les rushs amassés sur ses grands-parents, chez qui plus jeune il passait tous ses week-ends face à une route nationale entre Pantin et Bondy. Après la mort de son grand-père, et avec la complicité de sa grand-mère, il imaginait qu’une I.A. ayant mal digéré les écrits nihilistes du défunt permettait sa résurrection en tueur sanguinaire.

« Ma grand-mère, c’est la star de tous mes films. La manière que j’ai de jouer avec le réel me vient d’elle : quand elle parle, elle est en roue libre. » C’est ce qu’il y a de plus émouvant dans le cinéma de Maxence Stamatiadis : composer avec l’imaginaire de celles et ceux qu’il filme en l’investissant d’une technologie pleine de fulgurances, de bugs et d’étrangeté.

QUENTIN GROSSET

QUENTIN GROSSET

En bref 13 été 2023 – no 199

Tout doux liste

MAGIC! [FILM]

Qui voudrait vivre dans un monde sans magie ? Certainement pas Maxie, 10 ans, déterminée à aider une fée égarée à retrouver le chemin de son monde, dans cette drôle de fable en 3D, colorée et inventive. • CHLOÉ

BLANCKAERT

Magic! de Caroline Origer (KMBO, 1 h 29), sortie le 2 août, dès 3 ans

L’interview de…

Aïe, Elias a cassé la tablette de ses parents ! Mais son animal de compagnie est là pour l’aider à échapper à une punition terrible. Miléna, Anselmo et Gaïa, en classe de CM1, ont rencontré Titiou Lecoq, l’autrice de cette histoire. Bien connue pour ses essais féministes, elle a concocté pour les enfants un manuel bien plus drôle que les devoirs de vacances : Comment apprendre à manipuler ses parents en 1 semaine !

Miléna : Qu’est-ce qui t’a donné l’idée d’écrire ce livre ?

Ma vocation est née à 8 ans : je voulais écrire des histoires pour des enfants de mon âge. Et puis je suis devenue adulte, et j’ai écrit des livres pour les adultes. Quand j’ai eu des enfants, je me suis rappelé que mon idée de départ était d’écrire pour eux.

Titiou LecoQ

LES AS DE LA JUNGLE 2. OPÉRATION TOUR DU MONDE [FILM]

Dignes héritiers des personnages de Madagascar ou de L’Âge de glace, les As embarquent pour une nouvelle aventure en 3D pleine d’humour et de rebondissements, avec comme objectif la préservation de la forêt. • C. B.

Les As de la jungle 2. Opération tour du monde de Laurent Bru, Yannick Moulin et Benoit Somville (SND, 1 h 28), sortie le 16 août, dès 6 ans

Anselmo : Pourquoi faut-il apprendre à manipuler ses parents ?

Il faut comprendre leur manière de fonctionner pour que ça se passe mieux à la maison. Parfois, les parents sont bizarres. Par exemple, ils envoient leur enfant au lit sous prétexte qu’il a l’air fatigué, alors qu’eux n’arrêtent pas de dire qu’ils sont exténués, mais ils ne se couchent pas tôt !

A. : De qui t’es-tu inspirée pour raconter cette histoire ?

De moi, en tant que parent, mais j’ai aussi pensé à moi, petite fille, et au sentiment d’injustice que j’éprouvais parfois. Dans

mon livre, il n’y a pas que des blagues ; je souhaitais aussi que l’on ressente quelque chose de plus profond.

Gaïa : Ce que tu as écrit, tu voulais le dire à tes parents ?

Oui, mais je n’ai pas osé.

A. : Pourquoi les parents étaient-ils plus sévères avant ?

Ma mère n’avait même pas besoin d’être sévère : elle faisait une tête qui me tétanisait et me culpabilisait instantanément.

A. : Alors tu te tenais à carreau ? Oui ; et pour ne pas éprouver cette sensation horrible de culpabilité, petite, je faisais très peu, voire pas assez, de bêtises !

A. : Et tes enfants, ils te manipulent ? Ils sont assez forts ! Quand on est parent, on peut être très en colère contre ses enfants et se calmer d’un coup en les regardant faire « leur petite tête ».

A. : Est-ce que Chattemoche existe ? À votre avis ?

G. : Oui, elle existe dans le livre. Jolie réponse ! Au départ, le personnage s’appelait Chatmoche, mais il y avait trop de garçons dans mon histoire. Dans les dessins

La critique de Célestin, 9 ans et demi

Rien n’arrêtera Daisy, adorable quokka bien décidée à devenir terrifiante pour remporter la Coupe du monde de la peur, dans ce conte d’aventures animé célébrant la ténacité et l’individualité. • C. B.

Le Rêve de Daisy de Ricard Cussó (Alba Films, 1 h 28), sortie le 30 août, dès 6 ans

Et toujours chez mk2

SÉANCES BOUT’CHOU ET JUNIOR [CINÉMA]

Des séances d’une durée adaptée, avec un volume sonore faible et sans pub, pour les enfants de 2 à 4 ans (Bout’Chou) et à partir de 5 ans (Junior).

samedis et dimanches matin dans les salles mk2, toute la programmation sur mk2.com

DÉTECTIVECONAN.

LE SOUS-MARIN NOIR

animés Disney, le personnage rigolo qui accompagne le héros ou l’héroïne est toujours masculin ; j’avais envie de faire l’inverse.

M. : Pourquoi Elias, le petit garçon, comprend Chattemoche et pas ses parents ?

Ils ont un lien particulier, ils ont grandi ensemble – même si elle grandit beaucoup plus vite que lui et considère qu’il est un peu lent.

A. : Qu’est-ce que tu aimes dans ton métier d’autrice ?

Déjà, je me lève quand je veux. Ensuite, je peux travailler de chez moi en pyjama. Et surtout inventer des histoires ! Petite, c’est ce que je faisais avec mes amies dans la cour.

A. : Aimerais-tu remonter le temps et redevenir enfant ?

Non, et encore moins adolescente. Je fais le travail dont je rêvais à 8 ans : c’est mieux de vivre cette vie que de la rêver.

Comment apprendre à manipuler ses parents en 1 semaine ! de Titiou Lecoq, (Nathan, 96 p., 9,95 €), dès 9 ans

PROPOS RECUEILLIS PAR MILÉNA ANSELMO ET GAÏA (AVEC CÉCILE ROSEVAIGUE)

Photographie : Ines Ferhat pour TROISCOULEURS

« Conan est un adulte qui a été en secret rétréci à cause d’une pilule et qui est donc devenu un enfant détective. Il y a des inconvénients à être un enfant détective. Par exemple, si un tueur en série se cache dans une salle qui projette un film interdit aux moins de 18 ans, l’enfant détective ne peut pas rentrer. Mais il y a plus d’avantages. Un enfant est plus fin qu’un adulte, donc il peut rentrer dans des petits tuyaux pour poursuivre les méchants. Tu peux aussi très bien cacher ton identité, parce que les grands ne te croient jamais. Ce que j’adore aussi, c’est que le héros a plein d’idées !

Il n’est pas comme un grand

qui dirait : “Bon, on va choper les méchants.” Lui, il ne gagne pas par la force de frappe, il fait des plans ! Le seul truc que j’aime pas dans le film, c’est que Conan est amoureux de sa copine, qui connaît son secret. J’aime pas les histoires d’amour au cinéma, ça me gêne. C’est un moment juste pour eux deux, c’est un truc d’intimité et je devrais pas voir ça. »

Détective Conan. Le sous-marin noir de Yuzuru Tachikawa, Eurozoom (1 h 49), sortie le 2 août, dès 8 ans

PROPOS RECUEILLIS

PAR JULIEN DUPUY

14 no 199 – été 2023 En bref > La page des enfants

LE RÊVE DE DAISY [FILM]

SORTIE LE 2 AOÛT

Detective

© 2023 Gōshō Aoyama /

Conan Production Committee

LE 26 JUILLET AU CINÉMA

Les lumières dans tous les sens, les silhouettes qui ondulent autour de soi, la musique jusqu’au ras de la tête… Le club est peut-être le lieu le plus cinématographique qui soit. Pourtant, jamais avant La Bête dans la jungle de Patric Chiha, découvert à la Berlinale en février, on y avait plongé si radicalement, pendant tout un film. Comme dans une vraie fête, quand le temps s’arrête.

À Berlin, on découvrait aussi After d’Anthony Lapia, beau premier long qui se déroule pour moitié dans un club techno, et les deux films nous ont autant galvanisés que nos soirées depuis le déconfinement. On saisit l’occasion de ce numéro estival et de la sortie du film de Patric Chiha, le 16 août, pour consacrer un dossier à la fête, cet endroit de liberté et de lâcher-prise qui sait aussi se faire politique.

DOSSIER COORDONNÉ PAR TIMÉ ZOPPÉ

Photographie : Cha Gonzalez pour TROISCOULEURS

PATRIC CHIHA

Dans Domaine (2010), Patric Chiha filmait déjà des scènes de club spleenétiques et sensuelles. Son nouveau film, La Bête dans la jungle, se passe entièrement en boîte de nuit, de 1979 à 2004. May et John (Anaïs Demoustier et Tom Mercier) regardent les gens danser et les époques filer, attendant un événement mystérieux. On a donné rendez-vous au cinéaste autrichien dans une soirée queer à La Station – Gare des Mines pour l’interviewer au milieu de la frénésie techno.

En boîte de nuit, May et John attendent quelque chose de plus grand qu’eux. Cette position d’être aux aguets, d’espérer la fulgurance, ce ne serait pas aussi la tienne en tant que cinéaste ?

Si le désir de réaliser un film à partir de la nouvelle de Henry James [La Bête dans la jungle, 1903, ndlr] m’est tombé dessus, c’est aussi parce que ce texte me parle de cinéma. Évidemment, j’ai pensé à nous, cinéastes, spectateurs, qui attendons quelque chose sur grand écran qui nous dépasserait, nous montrerait la vie autrement, nous permettrait d’atteindre un absolu. Bizarrement, moi-même, en tant que cinéaste, de film en film, j’ai l’impression d’être devenu de plus en plus spectateur. Je suis « aux aguets », comme c’est dit dans le roman, je fais attention aux surprises, à tout ce qui transcende le programme.

Il y a quelque chose d’absurde, au sens existentiel, dans cette attente sans objet. Je crois que c’est lié à une certaine littérature, qui m’a occupé, autrichienne, d’Europe de l’Est. La Bête dans la jungle a très peu à voir avec Thomas Bernhard [écrivain autrichien,

auteur de Béton ou Le Naufragé, ndlr], mais c’était l’un des écrivains les plus importants pour moi quand j’étais jeune. Dans une interview, il dit, je crois : « Si je vois de loin, derrière une colline, apparaître le contour d’une histoire, je l’abats. » Je suppose que cette façon de raconter, avec des scénarios très minimaux, en essayant de saisir des états un peu bruts, je l’ai apprise de lui.

Dans la nouvelle, May et John se rencontrent dans une grande propriété nommée Weatherend. Ici, ils se rencontrent dans La Boîte sans nom. Ne pas nommer, j’ai l’impression que c’est essentiel dans ton désir de cinéma.

Mon désir d’images vient du fait d’observer quelqu’un, un état, une relation, une situation, que je ne peux réduire à des mots. Le cinéma ne serait-il pas une autre manière d’éprouver, de comprendre le monde ? Parfois les critiques, le public, s’énervent en se demandant : « Mais qu’est-ce qu’il a voulu dire ? » Je le dis très sincèrement : je ne sais pas. Ça n’exclut pas que les films nous disent quelque chose. Quand je tombe sur quelque chose de mystérieux, de rugueux,

j’ai le sentiment qu’avec la caméra je peux tourner autour.

Tu penses que l’attente que vivent May et John est partagée par beaucoup de clubbeurs ?

La Bête dans la jungle est une nouvelle qui me préoccupe depuis une dizaine d’années. J’ai longtemps réfléchi à ce que je pouvais en faire. L’idée du club s’est imposée – j’ai compris que c’était l’un des espaces où nous pouvions expérimenter ce que vivent John et May. L’espoir de vivre plus, corrélé à ce sentiment de perte, de tristesse du temps perdu. Dans les grandes soirées que j’ai pu vivre en club, j’ai souvent atteint cette extase très forte avant que la mélancolie s’ensuive. Qu’a été ce temps ? C’est comme si on n’arrivait pas à l’attraper.

Pour le philosophe Florian Gaité (Tout à danser s’épuise), la danse en club ou en rave vise un au-delà de la fatigue. Pour lui, nos corps échappent alors au fonctionnalisme de nos sociétés néolibérales. Qu’en penses-tu ? Pour moi, le club a toujours été un lieu politique. J’ai été un jeune gay en club : je sen-

Cinéma

18 no 199 – été 2023 €

tais que j’allais pouvoir vivre ici, sans devoir remplir une fonction ni me conformer à une identité. Un « au-delà de la fatigue », c’est ce que nous cherchons parce qu’en société

bien qu’ils étaient de mauvais modèles… Je suis moi-même allé en boîte très jeune, parce que j’ai toujours été grand, avec une voix grave. On me laissait facilement entrer. Je me

campée par Béatrice Dalle, ndlr]. C’est une personne très importante pour moi. Ma première soirée gay, c’était avec elle. Elle avait dû comprendre qu’au fond c’était tout ce dont je rêvais. La boîte s’appelait l’U4, tout le monde était habillé en noir, c’était plus érotique, sensuel. Pour être sincère, j’ai un souvenir du jeu entre hommes dans les toilettes. C’est là que j’ai pris conscience de l’importance des toilettes dans un club.

C’est-à-dire ?

La scène de club préférée de

PATRIC CHIHA

nous sommes fatigués de devoir produire du discours, de devoir être solides. Mon film représente des gens qui ne produisent rien, qui perdent leur temps. Moi-même, en tant que metteur en scène, je perds du temps sur un plateau – puis quelque chose advient. Je ne dirige pas un film.

Tu te souviens de ta première fois en boîte de nuit ?

J’allais déjà en boîte à travers mes parents. Ils m’ont eu très jeunes, à 18 ans, et ils sortaient beaucoup. Avant de m’endormir, je m’imaginais ce qu’ils allaient vivre. Il y avait déjà ce fantasme : quel est ce lieu où les adultes font des choses secrètes ? Très tôt, j’ai été attiré par cela. Ça embêtait ma mère, elle voyait

souviens de l’Arena, un lieu en bordure de Vienne qui ressemble beaucoup à La Station – ça m’émeut beaucoup quand je sors ici, car j’y retrouve le même béton, la même géographie du son. J’ai fait ma première soirée techno là-bas, vers 1992-1993. La techno existait déjà, mais elle n’était pas arrivée jusqu’à nous. On ne comprenait pas la musique, mais notre corps la comprenait. Le corps a adoré. Je me rappelle : on tournait trop. Cette façon de tournoyer sur nous-mêmes, ça nous semblait beau mais pas harmonieux. J’avais aussi une tante, plus jeune que ma mère, qui m’a sans doute inspiré Domaine [ce premier long de Patric Chiha sorti en 2010 raconte le lien fort entre un jeune de 17 ans et une mathématicienne d’une quarantaine d’années

C’était le lieu du désir. J’ai été pris d’une grande excitation. Il y avait beaucoup de lieux de drague gay à l’extérieur, mais ils étaient toujours cachés. Évidemment la boîte était fermée, mais tout à coup j’entrais dans un monde où le sexe n’était plus caché, c’était même montré !

Dans les boîtes de nuit, on ne se sent pas vieillir. Les lumières effacent nos rides, l’intensité de la musique nous plonge dans un présent perpétuel. Comment as-tu fait pour donner cette impression dans le film ? Je sais ce que je ne voulais pas faire : un film de reconstitution. Beaucoup de films en boîte ont un côté musée Grévin, tout le monde a l’air en cire. Là, ce n’est pas un film historique. Mon espoir, c’est qu’on sente ce temps de l’intérieur. Je savais que je n’allais pas surmaquiller les acteurs pour les vieillir. On joue avec les lumières, les états, la musique. J’adore quand le personnage de May

« Dans D’est de Chantal Akerman, une scène de club me bouleverse. Un thé dansant en Russie filmé en plan large et fixe : une grande salle de danse richement décorée, une chanteuse à gauche, et, au milieu de la piste, des couples qui dansent, dont un déchaîné. La chanteuse est un peu lasse, comme si elle avait chanté toute la nuit. Sommes-nous à minuit ? à midi ? On ne le sait pas. Des talons frappent le sol, des jupes tournent, et les jambes de cet homme si passionné n’arrêtent pas de bondir… et ainsi il dit à sa partenaire tout son amour. Le film date de 1993. La Russie post-Union soviétique, au passé glorieux et à l’avenir incertain, semble s’être perdue dans l’espace et le temps. Reste l’amour. »

« Le club, c'est l’espoir de vivre plus, lié à la tristesse du temps perdu. »

19 été 2023 – no 199

comprend qu’elle a 40 ans. Tout à coup, son corps change, elle n’a plus le même port de tête. L’art que j’aime, c’est celui qui se pose des questions sur le temps. Ici, c’est l’euphorie de la jeunesse perpétuelle, la possibilité d’échapper au temps. Mais le paradoxe, c’est que le seul moment qui ne s’inscrit plus dans le temps, c’est la mort. Et la mort rôde toujours dans les soirées.

ralenti que sur le poids des corps. Je me suis inspiré de la sculpture du Bernin, L’Extase de sainte Thérèse. C’est sans doute pour cela que les personnages ont souvent la bouche entrouverte [l’expression de cette sculpture du xviie siècle a beaucoup été interprétée comme un signe d’extase sexuelle, notamment par le psychanalyste Jacques Lacan, ndlr]. J’adore les gens qui

Il y a toujours un côté frime en boîte de nuit, ce que tu avais bien capté dans ton documentaire Brothers of the Night, dans lequel tu filmais des travailleurs du sexe crâner avec leurs tenues incandescentes… J’ai un grand faible pour les gens qui friment, les menteurs, les gens qui jouent. Je suis très sensible à la fiction dans la vie. Ce sont peutêtre mes documentaires qui m’ont fait aimer absolument les acteurs. Pour La Bête dans la jungle, Anaïs Demoustier et moi avons beaucoup travaillé là-dessus, sur la surexpressivité, voire le surjeu. Anaïs Demoustier est une actrice extraordinaire.

Tu te souviens d’une nuit où, pour toi, le temps s’est arrêté ?

sentiment redéfinit le réel. Tu sais, on me dit souvent : « C’est radical, ton film. » C’est un mot dont je ne sais pas quoi faire. Récemment, une amie, Karine Durance [qui est aussi l’attachée de presse du film, ndlr] m’a dit qu’étymologiquement « radical » voulait dire « retourner à la racine. » Et La Bête dans la jungle a beaucoup à voir avec cette nudité, cette essence du sentiment, hors du temps, hors de l’espace.

La Bête dans la jungle de Patric Chiha, Les Films du Losange (1 h 43), sortie le 16 août

Avec sa grande cape noire, la physio jouée par Béatrice Dalle a justement l’air d’un ange de la mort.

Sur le plateau, on riait beaucoup parce qu’on sentait que ce personnage était un symbole – mais personne ne pouvait dire de quoi ! C’était l’un des seuls costumes qui était déjà là au scénario. C’était très beau de retravailler avec Béatrice Dalle après Domaine. J’aime dans le film comme elle glisse des sourires, une sensualité, une forme de cruauté, une innocence aussi.

Dans les personnes qu’elle laisse entrer dans La Boîte sans nom, impossible de déceler un fil, quelque chose qui les relierait. Ça, c’était très important. Parce qu’elle n’est pas une flic. Béatrice, je lui ai dit : « Tu ne surveilles pas, tu ne refuses pas, tu invites juste les plus tarés. » Les physios, au fond, c’est déjà des DJ. Alors évidemment c’est désagréable de ne pas entrer. Moi, j’ai été beaucoup refoulé. Je l’ai même été d’une boîte gay où ils m’ont dit : « Non, c’est vraiment que les gays ici. » J’ai insisté : « Mais je suis gay ! » Comme les DJ, les physios doivent sentir, créer une atmosphère. Si je réfléchis à l’une de mes plus belles soirées, c’était à Bruxelles, quand j’ai étudié le cinéma à l’INSAS. C’était une période où je sortais énormément. Bruxelles a changé aujourd’hui, mais à l’époque c’était assez pauvre, pas cher. Il y avait une mixité sociale, c’était la grande beauté – c’est difficile à trouver à Paris, où on se ressemble beaucoup dans les clubs. Là, il n’y avait pas de videurs. Personne ne surveillait qui entrait, donc des gens n’allaient pas avec l’endroit, mais se révélaient finalement très surprenants…

Dans tes longs métrages, tu filmes la danse en club en jouant des ralentis. Il y a là l’idée de vouloir retenir ce que la nuit tend à accélérer ?

Ce ne sont jamais des ralentis caméra ! Les rythmes sont ceux des corps. Dans Domaine, les chorégraphies étaient conçues par Gisèle Vienne [metteuse en scène franco-autrichienne, autrice de Kindertotenlieder ou de L’Étang, ndlr]. Et dans Si c’était de l’amour je la filme au travail, pendant les répétitions de sa pièce Crowd [dans laquelle elle recréait l’ambiance des raves des années 1980-1990 en faisant parfois bouger ses danseurs et danseuses de manière très ralentie, ndlr]. Dans La Bête dans la jungle, on a moins travaillé sur le

ne sont pas dans le rythme. Moi, je danse plutôt lentement, trop lentement je trouve. Au fond, on danse pour soi-même. Sur le plateau, ce qu’il y a de plus difficile, c’est de tourner sans la musique qui sera finalement dans le film. Tous les rythmes sont réinventés.

Dans La Bête dans la jungle, il y a presque une sociologie de la fête qui se dessine au travers des looks, des danses qui changent à mesure que les décennies filent.

On a énormément travaillé ça à travers des recherches, des lectures. On ne voulait pas déguiser les acteurs, patiner les murs, mais plutôt croire en certains signes, des mouvements disco, techno, des vêtements colorés, plus sombres. Je ne voulais pas d’une fausse véracité, mais bien incarner le temps. J’ai fait plusieurs cahiers : sur l’évolution des costumes, des poses, de la musique, de la lumière. J’ai une version du scénario uniquement composée d’indications sur la lumière. L’idée était toujours : de quoi nous souvenons-nous ? Que nous reste-t-il de cette année-là ?

On a l’impression que, dans ce passage du temps, on passe de l’éclat, du faste et de la couleur à quelque chose de plus froid, plus blanc et minimaliste.

Je vois bien que j’aime bien travailler sur la disparition. C’est l’idée d’enlever, dans l’espoir qu’à la fin ça se charge d’autre chose.

Tu représentes justement la période du VIH-sida en la figurant par un club désert, entièrement bleu. Comment est née cette image très forte ?

J’ai perdu des amis dans les années 1990.

À l’été 1991, j’étais en stage à Londres. Je rencontrais des hommes. C’était quelques mois avant la mort de Freddie Mercury, en novembre. Un ami à moi est mort en septembre. Je suis parti à Vienne ensuite, et un cinéma projetait Blue de Derek Jarman [sorti en 1993, composé d’un monochrome bleu et d’une série de monologues d’amis de Jarman, qui esquissent son portrait, ndlr] Jarman [qui a été diagnostiqué séropositif en 1986, ndlr] a fait ce film alors que sa vision, qu’il perdait peu à peu, devenait de plus en plus bleue. Ce film m’a beaucoup marqué, il est très lié à ces moments. Pour moi, c’est sûr que cette scène de club devait être bleue, un bleu Klein, pas encore le bleu techno, qui est plus métallique.

Un des sentiments qui transforment la perception du temps, c’est l’amour, c’est de tomber amoureux très fort. Ça transforme aussi l’espace. Les distances ne sont plus les mêmes quand on rentre la nuit avec quelqu’un dont on est amoureux, les chemins ne sont plus ceux qu’on connaît. La temporalité change, tout devient volatile, indéfinissable. C’est incroyable comment le

Merci à La Station – Gare des Mines et à la soirée Spectrum Waves

PROPOS RECUEILLIS PAR QUENTIN GROSSET

Photographie : Cha Gonzalez pour TROISCOULEURS

Anaïs Demoustier (au centre) et Sophie Demeyer (à droite)

1

Tom Mercier et Anaïs Demoustier 2 3

Cinéma > En couverture

« En club, j’adore les gens qui ne sont pas dans le rythme. »

no 199 – été 2023

Lilies films présente un film de Marie AMACHOUKELI Louise Mauroy-Panzani Ilça Moreno Zego Arnaud Rebotini AU CINÉMA LE 30 AOÛT UN SUBLIME DUO D’ACTRICES INCANDESCENT SO FILM LE RÉCIT TENDRE ET DÉCHIRANT D’UN AMOUR INFINI LES INROCKS ABNARA GOMES VARELA FREDY GOMES TAVARES DOMINGOS BORGES ALMEIDA SCÉNARIO MARIE AMACHOUKELI RÉALISATION DE L’ANIMATION MARIE AMACHOUKELI & PIERRE-EMMANUEL LYET CASTING FRANCE CHRISTEL BARAS CASTING CAP-VERT SOLANGE DE CASTRO FERNANDES COACH LAURE ROUSSEL IMAGE INÈS TABARIN MONTAGE SUZANA PEDRO MUSIQUE FANNY MARTIN SON YOLANDE DECARSIN FANNY MARTIN DANIEL SOBRINO UNE PRODUCTION LILIES FILMS AVEC LE SOUTIEN DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE AVEC LE SOUTIEN DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE AVEC LA PARTICIPATION DE CANAL+ CINÉ+ TV5MONDE EN ASSOCIATION AVEC ARTE COFINOVA 18 ET CINÉCAP 6 AVEC LA PARTICIPATION DE LA PROCIREP PRODUCTION DÉLÉGUÉE BÉNÉDICTE COUVREUR DISTRIBUTION FRANCE PYRAMIDE DISTRIBUTION VENTES INTERNATIONALES PYRAMIDE INTERNATIONAL

Le cinéma a toujours filmé la fête. Peut-être parce qu’il vient de là, des cris des fêtes foraines et de la musique des bals populaires. De la danse serpentine de Loïe Fuller captée par les opérateurs Lumière jusqu’au voguing furieux du Climax de Gaspar Noé en passant par les boîtes de jazz clandestines du Hollywood de la prohibition, les corps, la danse, la transe, la musique et tout ce que peut cacher la nuit traversent l’histoire du cinéma.

Art forain, le cinéma a très tôt trouvé dans la fête un moyen de filmer du spectacle. Des corps qui dansent, qui s’enivrent et s’amusent, voilà le sujet de quelques vues Lumière. La virtuosité des danseuses de cabaret qui font tourner leurs robes, quelques instants d’un bal populaire en Espagne, une farandole dans une fête paysanne, tout est prétexte à simplement filmer la fête pour ce qu’elle est, le rapprochement joyeux des corps. Même chose de l’autre côté de l’Atlan tique avec Edison qui, lui, n’hésite pas à mettre en scène ces rapprochements dans des petits films où les danseurs s’enlacent et finissent même par se bécoter. Quelques secondes de fête dont la fiction va ensuite allégrement s’emparer. Le bal, la boîte et bien plus tard le club deviennent des lieux où spectacle et récit cohabitent dans une longue tradition de films de fêtards – des personnages lambda que la nuit soudain révèle.

SOUS LES PROJECTEURS

Studio 54 de Mark Christopher (1999)

© D. R.

La Fièvre du samedi soir de John Badham (1978)

© D. R.

Paris is Burning de Jennie Livingstone (1991)

© D. R.

Millenium Mambo de Hou Hsiao-hsien (2001)

© D. R.

The Rocky Horror Picture Show de Jim Sharman (1976)

© D. R.

La Boum de Claude Pinoteau (1980)

© D. R.

La scène de club préférée de

ROBIN CAMPILLO réalisateur

« Dans Twin Peaks. Fire Walk With Me (1992) de David Lynch, Laura Palmer emmène son amie Donna dans un bar assez grotesque, avec des cow-boys et des jeunes femmes à moitié dénudées. La scène rappelle cette impression d’être sonnés dans une fête, mais à un degré cauchemardesque. On est à la limite de l’hypnose, il y a cette musique dans les graves et ces voix très lointaines. Laura observe sa copine, qui est droguée et commence à être abusée par un homme. Il y a à la fois quelque chose de terrifiant et de l’ordre du fantastique. On est dans l’esprit de Laura qui essaye d’échapper à son quotidien et entre dans un autre cauchemar. »

Ainsi, Tony Manero, jeune immigré italoaméricain paumé, vit en 1978 La Fièvre du samedi soir et se transforme en légende du disco au déhanchement cultissime. Un rôle physique qui révèle John Travolta en pur corps de cinéma, comme plus tard Kevin Bacon et les soirées rock clandestines de Footloose (1984) ou, de manière burlesque, Will Ferrell dans Une nuit au Roxbury (1999). Pour ces personnages, la fête devient un

lieu d’accomplissement de soi, une façon de se mettre en scène, d’occuper enfin la place. Rituel de passage dans le cinéma pour ado ( La Boum, SuperGrave ), la soirée incarne quelque chose de la vie en mieux. Elle est un moment décisif pour devenir soi. Comme pour le personnage de Margot Robbie s’enivrant des folies de la soirée dans la longue scène d’ouverture de Babylon de Damien Chazelle, la fête est un moyen d’exister. C’est la it girl des années 1920, Clara Bow, dont Chazelle s’inspire ici ouvertement, qui donne le ton à Hollywood. Par exemple, dans Les Endiablées (1931), elle incarne sous la caméra de Dorothy Arzner une étudiante provocante qui préfère la fête aux études. Un an avant, dans Les Nouvelles Vierges, c’était Joan Crawford qui se faisait un nom en jouant une jeune femme libre, qui s’épanouit dans la danse et l’alcool. Il y a aussi cette héroïne du Lit d’Or de Cecil B. DeMille (1925) qui, bien qu’au bord de la banqueroute, décide d’organiser un immense bal dans lequel les convives, habillés de sucre, finissent, enivrés, par se manger. Des films muets ou tout juste parlants qui célèbrent, à grand renfort de champagne et de swing, l’art de la fête dantesque, moralement discutable, mais qui touchent au cœur de la vie. Si la

censure contraint ce cinéma à Hollywood à partir des années 1930, la sensualité et la vitalité de la fête reviendront sur les écrans avec la Nouvelle Vague, ce cinéma de chair. Brigitte Bardot suant sur les rythmes cubains d’ Et Dieu… créa la femme (1956), Anna Karina qui danse un rock seule dans un bar dans Vivre sa vie (1962), et plus tard le déhanchement so eighties de Pascale Ogier sur les sons synthétiques d’Elli et Jacno dans la longue scène de soirée des Nuits de la pleine lune (1984), sont autant de moments de cinéma inoubliables au cours desquels la fête libère les corps.

Paradoxalement, cette sensualité crée aussi une tension. Comme si, par l’énergie des corps, la boîte de nuit ou la soirée devenait un espace incontrôlable. Si Abdellatif Kechiche avec son Mektoub My Love. Intermezzo (2019, inédit en salles) pousse le procédé de manière littérale, transformant le film en une interminable litanie harassante et assourdissante, Gaspar Noé, dans Climax (2018), tend vers le film d’horreur. Les corps élastiques, qui virevoltent, s’emboîtent et se chevauchent sur les volutes electro de Marc Cerrone, basculent dans une transe monstrueuse, jusqu’à la folie. La boîte de nuit ouvre la porte du cinéma de genre par une décharge de violence.

Cinéma > En couverture

22 no 199 – été 2023 1 1 2 2 3 4 5 6

Film d’horreur donc, mais aussi home invasion dans Eastern Boys de Robin Campillo (2013), dans lequel un homme assiste au saccage de son appartement par une foule qui débarque chez lui lors d’une fête clandestine ; film catastrophe avec Projet X (2012), dans lequel un ado voit sa maison submergée par une foule incontrôlable ; film d’action avec la saga John Wick, ou les films pop de Seijun Suzuki, dans lesquels la boîte de nuit devient le lieu d’affrontements violents et de gunfight s au milieu des clubbeurs ; polar mafieux sous les néons dans La Nuit nous appartient de James Gray (2007). La fête élève les corps ou les meurtrit.

« JE » EST UN AUTRE

Parfois, elle les transforme aussi. Lieu de tous les possibles, la fête est une machine à fiction. Les personnages s’y créent une identité, en transgressant bien souvent les barrières et les normes sociales, comme Cendrillon chez Disney vivant, le temps d’un bal, son rêve de princesse. Ce cliché de la rencontre impossible que la nuit permet est un archétype de la fête depuis Roméo et Juliette jusqu’à West Side Story, en passant par le légendaire Dirty Dancing. Le Studio 54, célèbre club new-yorkais des années 1970, en a fait sa légende. Ce dernier est raconté dans un film du même nom de 1998 dans lequel Ryan Phillippe, jeune naïf, se réinventait en go-go dancer, tout de paillettes vêtu. Stars de l’époque, prostituées, mafieux, quidam : tout le monde

se mélange. Cette utopie sociale de la nuit est avant tout un théâtre, un « lieu pour voir et être vu », comme le décrivit Roland Barthes, fasciné par le Palace parisien et sa faune. Un carnaval dans lequel les époques se chevauchent et les identités fluctuent. Comme dans cette hilarante scène de bal masqué à la fin de La Panthère rose (1964), dans laquelle Blake Edwards orchestre la course-poursuite entre un chevalier, un zèbre, deux gorilles et une femme habillée en matador. Le monde devient flou. Film punk et camp, The Rocky Horror Picture Show (1976) invite le spectateur à une immense fête queer rock, dans laquelle les rôles et les genres s’inversent. La figure du drag, créature autofictionnelle qui incarne la fête, devient alors l’émissaire de ce monde des possibles comme dans le récent Trois nuits par semaine (2022).

Mais la fête est aussi un refuge. Ainsi, les clubs gay et lesbiens au cinéma apparaissent très vite comme des lieux de vie politique. Sur les volutes electro de Bronski Beats, les héros engagés de 120 battements par minute (2017) libèrent leur corps du regard de la société et s’aiment à ciel ouvert. Magnifiquement, Robin Campillo filme au ralenti des bras, des jambes, des regards : des êtres devenus un corps social, une force en mouvement. Cette force est au cœur de Paris is Burning (1991), puissant documentaire sur la communauté ballroom qui, comme la série Pose ensuite, présente la fête et la danse comme un manifeste. Ou comme cette chanteuse punk sur la scène du club lesbien de Simone Barbès ou la Vertu (1980), qui scande son « nanamec » comme un slogan et entraîne la foule avec elle. Mais ces espaces de liberté sont

fragiles, cibles de toutes les menaces. Récemment, le remake de la série Queer as Folk s’est emparé de la tragédie d’Orlando – boîte de nuit gay cible d’une fusillade en 2016 – pour en raconter l’impact sur la communauté LGBTQ. Plus qu’un lieu pour danser, les clubs sont des poches de résistance que le fascisme craint. C’est ce que racontait déjà Bob Fosse dans Cabaret (1972) : un monde en soi, une utopie joyeuse, qui ne voit pas, dans l’Allemagne des années 1930, arriver la « bête ». Grande œuvre à la beauté expressionniste, Cabaret regarde la fête pour sa beauté folle, mais aussi pour son aveuglement.

FIN DE PARTY

Car que se passe-t-il quand les lumières se rallument ? En 1960, La dolce vita de Federico Fellini ouvre une brèche mélancolique dans la fête. Portrait d’un chroniqueur mondain désabusé, le film virevolte de soirée en soirée pour mieux en raconter la vacuité. Le vide d’un monde trop plein dans lequel Anita Ekberg semble terrifiée à l’idée que les rires s’arrêtent. Cette forme d’ennui, cet épuisement de tout, trace le portrait d’une damnation. Film à la sensua-

lité troublante, Millenium Mambo (2001) finit ainsi par enfermer son héroïne dans les flashs et les néons de la boîte dans laquelle elle travaille. Le temps semble se dissoudre. Bertrand Bonello filme, lui, son Saint Laurent (2014) comme un vampire, créature nocturne assise sur les banquettes des plus célèbres clubs de Paris, à observer les danseurs. Des scènes à la beauté noire, dans lesquelles la fête devient fantasme de création, recherche de la beauté et violence du temps qui passe. « Je voudrais dormir », dit Saint Laurent, Nosferatu épuisé, au début du film. Dans les recoins sombres des boîtes, la fête abrite des êtres inquiétants qui recherchent la vie éternelle, comme Catherine Deneuve et Davie Bowie dans Les Prédateurs (1983). La fête avale puis dégueule les êtres, comme le héros torturé de Trainspotting (1996) qui, soudain, au milieu des beats de Blondie, semble pris d’une épiphanie. La fête est un pansement, le pire et le meilleur de l’existence. Elle ne peut durer qu’un temps. Mais ce temps-là est inoubliable.

En couverture <----- Cinéma

23 été 2023 – no 199 3 4 5 6

RENAN CROS

organisateur de soirées, journalistes spécialistes de la nuit… des figures liées à la fête nous ont transmis leur expertise pour mieux comprendre les démons de minuit.

Notre dossier sur la fête se poursuit sur troiscouleurs.fr

SIMON CLAIR EMMANUELLE LALLEMENT MC DANSE POUR LE CLIMAT

Ex-rédacteur en chef de Trax, magazine nuit et musiques électroniques brusquement arrêté en juin après 26 ans d’existence, Simon Clair coréalise avec Corentin Coëplet Auto-Tune. De Cher à PNL, le Photoshop de la voix, une série documentaire diffusée sur Arte. • Q. G.

Est-ce que la culture rave te semble aussi prégnante depuis son avènement dans les années 1980-1990 ?

Les raves et les free parties, ça a existé encore plus pendant le Covid, parce qu’il n’y avait que ça. J’ai l’impression que c’est devenu une esthétique majoritaire. Par exemple, l’artiste Eloi vient de sortir son nouveau clip pour le morceau « On fait du rock » Pour qu’elle ait un côté subversif en disant qu’elle revient au rock, c’est bien que la culture rave à laquelle elle se rattache est devenue une base pour sa génération. Ce revival irrigue l’art, le cinéma, la mode depuis une dizaine d’années.

Avec quel héritage as-tu dû composer en arrivant chez Trax comme rédacteur en chef, il y a quatre ans ?

Quand je suis arrivé, c’était un peu le magazine officiel de la musique électronique. Il fallait défendre cette culture-là, quitte à parfois s’y enfermer un peu. Chacun a sa vision là-dessus, mais, moi, l’idée de défendre un patrimoine, ça me donne l’impression qu’on va devenir comme les papys rockeurs… Ce qu’on a essayé de faire, c’est plutôt de garder l’esprit lié à la culture électronique, avec des valeurs comme l’inclusivité, la bienveillance, l’émancipation par la fête et la nuit, et de prendre ça comme une grille de lecture appliquée à ce qui sort aujourd’hui.

La scène de club préférée de

JENNIFER CARDINI

DJ et productrice

« Au début de Basic Instinct [Paul Verhoeven, 1992, ndlr], il y a cette scène dans un club légendaire de New York, le Limelight, qui était en pleine heure de gloire. La première soirée où je suis allée, dans le sud de la France, s’appelait justement Limelight. DJ Mozart avait apporté le concept des soirées fetish au Studio Circus, à Cannes. Dans cette scène, il y a le morceau electro « Blue » de LaTour, et « Rave the Rhythm » de Channel X, un tube des raves des années 1990. C’est ce qui m’a inspiré le son que je mixe encore aujourd’hui, un mélange d’EBM et de new beat. C’est pour moi la scène de club la plus réussie : elle est actuelle, mais aussi dans son époque. Ils dansent mal, mais comme dans toutes les scènes de club, parce qu’ils sont trop selfconscious. »

Tu as mis en couv des artistes qui n’auraient jamais été dans Trax avant, comme Jul. En quoi ça te semblait important ?

De 2010 à 2015, il y a eu la vague de la trap, ce rap qui vient d’Atlanta. Elle s’est composée dans les clubs, pour les clubs. Pas les clubs à l’européenne, classe moyenne blanche, musique electro. C’étaient plutôt des clubs de strip-tease avec un public afro-américain dans les quartiers pourris d’Atlanta. Là, les gens se sont dit : « Ah, on peut mettre du rap en club ? » Maintenant, tout le monde utilise le mot « banger » pour un son que tu lâches en club et qui fait tout péter. Ça vient de là. Cette évolution fait qu’aujourd’hui, si tu parles de la nuit, les rappeurs ont leur mot à dire. Les guerres de chapelle d’il y a quinze ou vingt ans – « Si tu écoutes de l’electro tu ne peux pas écouter du rap » –, c’est fini, c’est même un peu boomeur. Dans l’équipe de Trax, on écoutait de la techno pointue, mais on écoutait aussi tous Jul. Depuis quelques années, les rappeurs vont aussi vers une esthétique cyberpunk, digitale, qui raccorde bien aussi avec une culture électronique…

Anthropologue et professeure des universités à Paris-VIII, elle a dirigé « Éclats de fête » pour la revue Socio-anthropologie (Éditions de la Sorbonne, 2018) et est intervenue dans les médias en tant que spécialiste de la fête à l’issue de la première année de Covid-19. • T. Z. Comment avez-vous vu évoluer le rapport à la fête depuis le Covid-19 ?

Sous ce pseudo se cache Mathilde Caillard, une militante écolo de 25 ans, membre du collectif Alternatiba Paris, qui s’est rendue célèbre sur les réseaux, en mars dernier, en postant une vidéo devenue virale, dans laquelle elle danse sur de la techno en pleine manif contre la réforme des retraites.• J. L.

Sur les réseaux, vos vidéos suscitent nombre de réactions, parfois négatives et violentes. Qu’est-ce que ça révèle de la société, d’après vous ?

Ce qui a principalement dérangé, c’est que je suis une femme qui utilise son corps pour porter un message politique. Je décide d’extraire mon corps du rôle « passif » auquel il est habituellement cantonné en tant que corps féminin. Ensuite, je l’extrais de son rôle de « force de travail », dans l’ordre capitaliste, pour effectuer un acte non marchand. On m’a aussi accusée de desservir la cause. Ces personnes ignorent l’histoire des luttes, le fait qu’on dansait sur de l’accordéon dans les usines lors du Front populaire, ou la performance « El violador eres tú » du collectif féministe Las Tesis, au Chili [popularisée en 2019, lors de manifestations contre les violences faites aux femmes, ndlr]. Ces fesses tristes n’ont toujours pas compris qu’on lutte contre l’oppression, mais pas contre la vie, la joie, le fait d’être ensemble.

Votre scène de fête préférée au cinéma ?

Celle de la Pride dans 120 battements par minute de Robin Campillo. La caméra enveloppe ces corps militants, tendres et puissants. En toile de fond, il y a la maladie. C’est souvent dans les pires moments de détresse que nous sommes le plus touchés par la solidarité d’autrui. Cela provoque une joie sincère, presque une forme d’euphorie.

Votre club favori ?

C’était La Base [bar associatif parisien, fermé en 2022, ndlr]. Depuis, je me sens un peu orpheline. J’ai pas mal traîné au Social Club il y a quelques années. Ou à La Station – Gare des Mines, pour son ambiance berlinoise.

Le rapport à la fête me semble encore plus politique qu’avant. Pendant la pandémie, on a vu des discours de désapprobation de la fête. Elle pouvait aussi être perçue comme un moyen de résistance dans cet univers contraint socialement. Cela reste conditionné par la lutte des classes sociales. Ont encore été pointées du doigt les personnes soumises à des inégalités territoriales. On fustigeait par exemple les barbecues dans les banlieues, alors que dans les beaux quartiers parisiens les fêtes pouvaient se faire de manière discrète mais fastueuse. Je constate aussi une plus forte intrication entre la manifestation et la fête. Après les confinements, certaines fêtes ont été traitées comme des manifestations, avec des répressions policières similaires.

Certains mouvements, particulièrement LGBTQ, utilisent la fête comme un outil de militantisme…

La fête a été extrêmement importante pour la reconnaissance des communautés, notamment dans l’espace public, avec toutes les Marches des fiertés. L’autre aspect, c’est le clubbing. Des gens comme la DJ Barbara Butch rassemblent des communautés dans des soirées célébrant l’inclusivité. Mais le clubbing, c’est aussi l’univers de la distinction sociale. Est-ce qu’un jeune de Saint-Denis peut entrer dans n’importe quel club à Paris ? Non.

Le club est-il perçu aujourd’hui comme un lieu de reconnexion à l’autre, ou plutôt d’anonymat, d’oubli de soi ?

Le clubbing rassemble des gens autour de rendez-vous qui servent à retrouver du « même » – même lieu, même type de musique, même communauté. En même temps, la nuit permet d’être différent, de s’habiller, de se maquiller, de se travestir. De parler à quelqu’un qui ne fait pas partie de notre milieu social, ou bien d’être seulement spectateur. Ça rejoint le cinéma : quand on regarde des scènes de club, ça peut nous mettre dans la même position que quelqu’un qui participe à une fête en tant que spectateur. Comme dans cette scène d’Eastern Boys de Robin Campillo : le héros organise une fête et il est pris dans une sorte de piège, ses invités commencent à le dépouiller. Il voit partir son canapé, ses tableaux et il ne sait pas comment se comporter.

no 199 – été 2023 Cinéma En couverture

© Basile Mesré-Barjon

PAS D’INVITÉS

PAS DE FÊTES

PAS D’ANIMAUX

PAS D’ENFANTS

ANTI-SQUAT

LOUISE BOURGOIN

KAZAK PRODUCTIONS PRÉSENTE

NICOLAS SILHOL UN FILM DE D'APRÈS PHOTOS JULIEN PANIÉ © 2022 KAZAK PRODUCTIONS VISA D’EXPLOITATION N°151.829 AU CINÉMA LE 6 SEPTEMBRE

Court métrage

CLUB FANTÔME

Présenté cet été au festival Silhouette, le sublime court métrage Pacific Club de Valentin Noujaïm ressuscite avec mélancolie un club souterrain de la Défense qui, dans les années 1980, faisait figure de refuge pour les personnes arabes refoulées ailleurs.

En 1985, Azedine avait 17 ans. Les weekends, il s’habillait d’un col roulé, d’Adidas Tobacco, et portait une main de Fatma. Et il sortait au Pacific Club, où l’on dansait la soul et le raï sous une tour de la Défense. Une trentaine d’années plus tard, le cinéaste Valentin Noujaïm le rencontre lors d’un démé nagement. « Azedine m’a demandé où je sortais, si c’était compliqué pour moi en tant qu’Arabe de sortir à Paris. Je lui ai répondu que parfois les vigiles étaient un peu cons, mais que je n’avais pas de problème pour rentrer en boîte. Il a commencé à me raconter que lui, quand il était jeune, il ne pouvait sortir nulle part, que le Pacific Club était le seul endroit où il pouvait aller.

J’étais étonné qu’il se projette en moi : on ne vient pas du même milieu social, il est hétéro et je suis gay. Pourtant, il avait vraiment envie de transmettre cette histoire. »

Filmant Azedine revenir à la Défense, lieu de business impersonnel, le réalisateur part à la recherche de l’esprit du club englouti sous les buildings. Il le ressuscite par une danse solennelle, imaginant une silhouette au sol qui s’élève dans le parking où logeait autrefois le Pacific. Aussi par des animations 3D, dont le minimalisme gracieux évoque des traces fantomatiques qui se détachent d’une nuit abstraite. Elles donnent corps au récit ému d’Azedine, percé d’évocations du racisme, de la persécution policière, du VIHsida, de la drogue. Cette mémoire occultée dont Noujaïm se fait le subtil passeur dit alors tout ce qu’en réaction, la nuit, les clubs peuvent apporter d’émancipation et d’épanouissement. • QUENTIN GROSSET

> Festival Silhouette, du 25 août au 2 septembre, au parc de la Butte du chapeau rouge

ROMARIC GOUALI REBEKA WARRIOR

Grâce à La Darude et La Tchoin, deux collectifs qu’il a cocréés, le R&B, l’euro-dance et la trance des années 2000 font leur retour en soirée. Également DJ sous le pseudo Kwamē, ce Parisien, la trentaine, réenchante nos nuits, avec juste ce qu’il faut de nostalgie. • J. L.