VALÉRIE DONZELLI

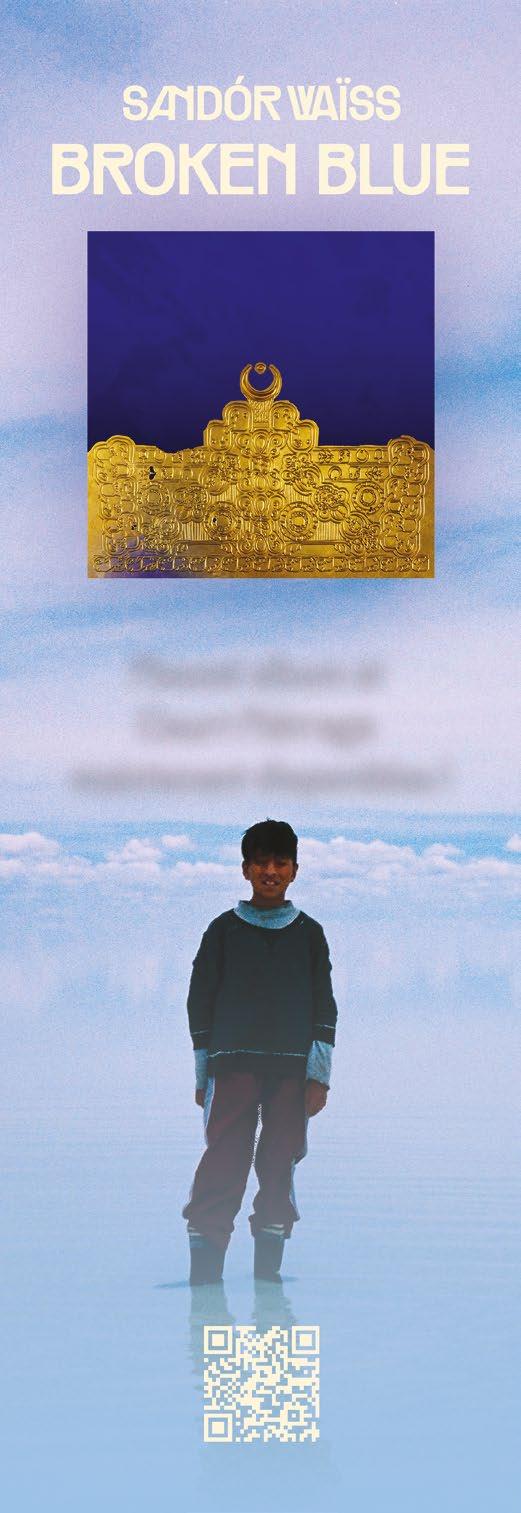

passe l’époque au peigne fin avec le cruel et subtil L’Amour et les Forêts

cinéphile, défricheur et engagé, par > no 197 / mai 2023 / GRATUIT

ROBIN CAMPILLO

« J’ai fait L’Îlerougepour balayer ma nostalgie de Madagascar, pour la brûler » p. 26

CANNES 2023

Notre top 25 des films qui vont raviver la flamme du cinéma p. 34

GARANCE MARILLIER

L’ultra physique actrice

française donne tout en star du foot dans Marinette p. 42

MK2 INSTITUT

La militante Camille Étienne nous incite à un soulèvement écologique p. 88

Journal

UN FILM DE JEANNE ASLAN & PAUL SAINTILLAN “IMPOSSIBLE DE NE PAS FONDRE DEVANT CE FILM” TÉLÉRAMA CÉLESTE BRUNNQUELL QUENTIN DOLMAIRE HAÏKU FILMS AU CINÉMA LE 14 JUIN PRIX D’INTERPRÉTATION MASCULINE GRAND PRIX NEW DIRECTORS PRIX DE LA CRITIQUE ET DU PUBLIC

VIRGINIE EFIRA

MELVIL POUPAUD

ET LES FORETS L’AMOUR

UN FILM DE VALÉRIE DONZELLI

AVEC LA PARTICIPATION DE DOMINIQUE REYMOND ROMANE BOHRINGER ET VIRGINIE LEDOYEN

SCÉNARIO ADAPTATION ET DIALOGUES VALÉRIE DONZELLI ET AUDREY DIWAN D’APRÈS LE ROMAN DE ÉRIC REINHARDT « L’AMOUR ET LES FORÊTS » PUBLIÉ AUX ÉDITIONS GALLIMARD

MUSIQUE ORIGINALE GABRIEL YARED

LE 24 MAI AU CINÉMA

CRÉDITS

© 2023 RECTANGLE PRODUCTIONS FRANCE 2 CINÉMA LES FILMS DE FRANÇOISE

NON CONTRACTUELS

EN BREF

P. 4 L’ENTRETIEN DU MOIS – PHILIPPE AZOURY À PROPOS D’EUSTACHE

P. 10 RÈGLE DE TROIS – JENNIFER PADJEMI

P. 14 LES NOUVEAUX – IRIS CHASSAIGNE & ZENO GRATON

TROISCOULEURS

éditeur MK2 + — 55, rue Traversière, Paris XII e — tél. 01 44 67 30 00 — gratuit directeur de la publication : elisha.karmitz@mk2.com | directrice de la rédaction : juliette.reitzer@mk2.com | rédactrice en chef : time.zoppe@mk2.com | rédacteurs : lea.andre-sarreau@mk2.com, quentin.grosset@mk2. com, josephine.leroy@mk2.com | directrice artistique : Anna Parraguette | graphiste : Ines Ferhat | secrétaires de rédaction : Claire Breton, Vincent Tarrière | renfort correction : Marie-Aquilina El Hachem | stagiaire : Clémence Dubrana Rolin | ont collaboré à ce numéro : Margaux Baralon, Julien Bécourt, Lily Bloom, Xanaé Bove, Tristan Brossat, Thomas Choury, Marilou Duponchel, Julien Dupuy, Yann François, Claude Garcia, Éléonore Houée, Anaëlle Imbert, Corentin Lê, Damien Leblanc, Copélia Mainardi, Belinda Mathieu, Jérôme Momcilovic, Wilfried Paris, Michaël Patin, Raphaëlle Pireyre, Perrine Quennesson, Bernard Quiriny, Cécile Rosevaigue, Hanneli Victoire & Célestin et Adèle | photographes : Julien Liénard, Paloma Pineda, Marie Rouge | illustratrice : Sun Bai | publicité | directrice commerciale : stephanie. laroque@mk2.com | cheffe de publicité cinéma et marques : manon.lefeuvre@mk2.com | responsable culture, médias et partenariats : alison.pouzergues@mk2.com | cheffe de projet culture et médias : claire.defrance@mk2.com

Photographie de couverture : Marie Rouge pour TROISCOULEURS

Imprimé en France par SIB imprimerie — 47, bd de la Liane — 62200 Boulogne-sur-Mer

TROISCOULEURS est distribué dans le réseau ProPress Conseil ac@propress.fr

ÉDITO

Se souder. Dès son deuxième long métrage, le succès surprise La guerre est déclarée en 2011, qui mettait en scène le combat mené avec son compagnon d’alors, l’acteur Jérémie Elkaïm, contre la tumeur diagnostiquée à leur jeune enfant, Valérie Donzelli a fait de ce verbe le nerf de son œuvre. Se souder, c’était même le pitch de son film suivant, Main dans la main (2012), dans lequel elle faisait jouer à Valérie Lemercier, en duo avec Jérémie Elkaïm, un couple incapable de se décoller physiquement. Fusion amoureuse toujours, cette fois entre un frère et une sœur, dans le film d’époque Marguerite et Julien (2015). Mais depuis le virage Notre dame (2019), irrésistible comédie

P. 18 EN COUVERTURE – VALÉRIE DONZELLI, CINÉASTE DANS LE VENT

P. 26 ENTRETIEN – ROBIN CAMPILLO, RETOUR À L’ÎLEROUGE

P. 34 CANNES 2023 – LES 25 FILMS QUI VONT RAVIVER LA FLAMME DU CINÉMA

P. 48 MOTS-CROISÉS – TODD HAYNES

P. 58 CINEMASCOPE : LES SORTIES DU 10 MAI AU 7 JUIN

CINÉMA CULTURE

P. 78 SPECTACLE – MARION SIÉFERT, RÉALITÉ AUGMENTÉE

P. 80 SON – LUCIE ANTUNES

dans laquelle elle campait une architecte débordée menant un projet de réaménagement du parvis de la célèbre cathédrale parisienne (qui a brûlé quelques mois après le tournage), il a moins été question, dans son cinéma, de soutien dans le couple que de collaboration avec d’autres proches, ami(e)s, collègues, parents, voire inconnu(e)s, pour tisser un maillage à toute épreuve. Elle nous avait pourtant dit en interview avoir écrit le film avant #MeToo, mais la révolution était déjà à l’œuvre : la cinéaste sentait déjà qu’elle pouvait saisir des enjeux propres à l’époque. Dans son nouveau long, L’Amour et les Forêts, l’héroïne (Virginie Efira) doit carrément apprendre à se forger une cotte de mailles contre le couple lui-même, très lentement empoisonné par la toxicité de son compagnon (Melvil Poupaud). En entretien, la cinéaste n’a cessé de citer les personnes avec lesquelles elle a collaboré à la fabri-

cation de ce film puissamment moderne et libérateur, soulignant que bâtir une œuvre requiert effort collectif, communication, entraide et vision commune. Sélectionné en last minute à Cannes première (autrement dit, en sélection officielle, mais pas en Compétition), L’Amour et les Forêts fait pour nous figure d’exemple autant dans la manière de concevoir une œuvre que dans la façon dont Valérie Donzelli et son équipe ont su explorer un sujet d’actualité particulièrement délicat. C’est évidemment loin d’être le seul film attrayant de cette 76e édition du Festival – on s’épanche sur nos attentes dans un dossier spécial –, mais c’est à nos yeux l’un de ceux qui représentent le plus brillamment tout ce qu’on voudrait que le cinéma porte à présent.

TIMÉ ZOPPÉ 03

Sommaire

© 2018 TROISCOULEURS — ISSN 1633-2083 / dépôt légal quatrième trimestre 2006 Toute reproduction, même partielle, de textes, photos et illustrations publiés par mk2 + est interdite sans l’accord de l’auteur et de l’éditeur — Magazine gratuit. Ne pas jeter sur la voie publique.

+ UN CAHIER MK2 INSTITUT DE 12 PAGES EN FIN DE MAGAZINE

P. 84 PAGE JEUX

mai 2023 – no 197

Bernadette Lafont, interprète de La Maman et la Putain 1973) de Jean Eustache, parlait du film comme d’« un texte de feu ». Alors que tous les films du cinéaste écorché ressortent en salles (lire p. 73), l’écrivain, critique et scénariste Philippe Azoury y répond par un texte tout aussi vertigineux et enflammé, Jean Eustache. Un amour plus grand… Il s’interroge sur ce que cette œuvre qui le hante peut nous dire aujourd’hui – et dépasse le sujet Eustache pour proposer une redéfinition de l’amour, débarrassé du narcissisme. Rencontre.

Vous avez fini d’écrire votre livre hier et vous répondez déjà à nos questions. Vous êtes habitué à cette urgence ?

Le pire, c’était pour mon livre À Werner Schroeter, qui n’avait pas peur de la mort [Capricci, 2010, ndlr]. Emmanuel Burdeau, mon éditeur, m’avait dit le vendredi : « Ça part lundi chez l’imprimeur. » Je commence à le relire et je me dis : « C’est nul, en fait. » Je lui ai dit que j’allais le réécrire entièrement, pendant tout le week-end. Je lui ai renvoyé un nouveau livre le lundi, à 6 heures du mat’, et à 7 h 30 il m’a dit : « Ouais, c’est mille fois mieux. » Pendant un moment, j’ai pensé que c’était une mauvaise habitude de presse. Mais Joseph Ghosn [actuel directeur adjoint de Madame Figaro, avec lequel Philippe Azoury a écrit un livre, The Velvet Underground, Actes Sud, 2016, ndlr] m’a fait remarquer que je réécrivais toujours tout deux, trois fois.

Ce titre, Jean Eustache. Un amour si grand…, vous l’avez aussi trouvé il y a peu. Je voulais condenser le bouquin avec une phrase. En décembre, j’ai passé un oral au Centre national du livre pour avoir une aide. Dans le jury, il y avait Nathalie Richard [actrice-phare de Jacques Rivette et de Bertrand Mandico, ndlr], et j’avais l’impression qu’en me regardant elle me disait : « Je l’ai, ta formule, mais je ne te la donnerai pas. » Ensuite, chez un disquaire génial, j’ai trouvé un vinyle très rare de Ghédalia Tazartès [artiste affilié à la musique concrète, disparu en 2021, ndlr], je n’en avais jamais eu entre les mains. Je l’achète et l’écoute un samedi à 17 heures en travaillant sur le livre – est-ce que c’était le moment de mettre de

la musique expérimentale ? Je ne sais pas. Je retourne la pochette et je vois le titre de ce morceau : « Un amour si grand qu’il nie son objet ». En faisant quelques recherches, je découvre que Tazartès a été très longtemps le compagnon de Nathalie Richard…

La formule synthétise ce passage du livre consacré au célèbre monologue du personnage de Veronika dans La Maman et la Putain. « Veronika propose une chose simple : aller chercher l’amour en oubliant un peu de soi chez quelqu’un qui ne ramènerait pas tout à soi… » Je vais te faire toute la chronologie. Il y a cinq ans, j’avais déjà écrit un livre sur Eustache. Mais je l’ai détruit. C’était très complaisant, empreint de mythologie – sur les années 1970, sur La Coupole, sur Le Select, où il traînait… Ces cinq dernières années, beaucoup de choses ont changé dans la société, que le terme « #MeToo » ne recouvre pas entièrement, et ça a transformé le livre. D’un ouvrage sur le cinéma d’Eustache, c’est devenu un livre sur ce que dit Veronika. Depuis que j’ai vu La Maman et la Putain, à 16 ans, je n’ai jamais été complètement au point sur ce qu’elle disait. Ça m’a soulagé d’entendre un entretien de Françoise Lebrun sur France Culture qui date de 1985. Elle qui joue Veronika dans le film dit à quel point ce monologue est pétri de contradictions. L’interprétation que j’en donne, c’est qu’elle plaide pour un abandon du narcissisme. Elle voudrait aimer quelqu’un, mais que cet amour soit un espace commun, où la possession n’entrerait plus en jeu. Je ne sais pas si c’est possible, mais il faut y croire.

Comment vous est-il apparu que Veronika était le personnage principal de La Maman et la Putain, mais aussi de votre livre ?

Pendant vint-cinq ans, on a vu les films d’Eustache dans des copies dégueu, sous le manteau. Maintenant qu’ils sortent en salles, il faut savoir les écouter. Et surtout l’écouter elle, ce qu’elle a à dire. Récemment, j’étais en after à Berlin, et je regardais les gens autour de moi, tous genres confondus, entre 20 et 30 ans. Je me demandais : « Ce que Veronika dit, est-ce que ça a encore un sens ? » C’est devenu l’obsession du livre, le centre absolu. Qu’est-ce qu’elle a à dire ? Depuis cinq ans, il s’est non seulement passé beaucoup de choses autour des genres et des sexualités, mais j’ai aussi rencontré la psychanalyse, la parole de Jacques Lacan. C’est ce qui m’a orienté sur cette histoire de narcissisme. Ce monologue, vous le comprenez, aujourd’hui ?

Toujours pas. Il y a une idée qui m’est venue avant-hier soir. À partir du moment où Eustache filme le monologue de Veronika, il y a chez lui une défiance terrible par rapport à la parole, à sa puissance, à sa vérité. Il faut le prendre comme un texte, un texte que Françoise Lebrun joue. Le monologue a été prélevé dans la réalité d’une façon scandaleuse [soit Eustache, qui était hypermnésique, s’est souvenu de ce que lui avait dit la femme qui lui a inspiré le personnage de Veronika, Marinka Matuszewski, soit il l’avait enregistrée à son insu, ndlr]. Depuis cinquante ans, on parle donc à Lebrun d’un monologue qui n’est pas le sien. Marinka Matuszewski disparaît avec Françoise Lebrun. Personne ne se demande ce qu’elle est devenue. Elle

no 197 – mai 2023 04 Cinéma > L’entretien du mois

a été filmée dans la voix d’une autre. Il y a comme une opération de transfert psychanalytique, ou de magie noire, de transsubstantiation.

Vous posez justement Eustache en grand cinéaste du rituel, notamment avec son documentaire La Rosière de Pessac (1968), dans lequel il revient filmer une cérémonie folklorique dans sa commune natale, Pessac.

Pour moi, il revient un peu la queue entre les jambes. Ça fait alors dix ans qu’il est parti. Sa position de neutralité, c’est celle de quelqu’un qui ne sait pas où se mettre. Où est sa place ? C’est une question permanente dans son cinéma.

En parlant de son passé d’ouvrier SNCF devenu cinéaste, vous faites un parallèle entre Jean Eustache et l’écrivaine Annie Ernaux, nobelisée l’an dernier. Qu’auraient-ils eu à se dire ?

La question qu’ils posent, c’est : qu’est-ce que la mémoire humiliée ? Une fiction qui serait collective. Les films n’appartiennent pas à leurs cinéastes. Il y a une part d’intelligence collective qui se joue là, qui les

Vous réaffirmez Eustache en minoritaire, en subalterne, alors que, pour beaucoup, il est ce dandy de SaintGermain-des-Prés. Pourquoi était-ce important pour vous ?

J’ai découvert les films d’Eustache quand j’étais à Sète, dont je suis originaire. C’était très fort pour moi : dans Le Père Noël a les yeux bleus (1967), il filmait Narbonne, ses décos de Noël, ses platanes, les fins d’après-midi étranges. Je suis resté à Sète jusqu’à 24 ans, mais dès mes 9 ans j’ai voulu me casser. Et, pourtant, le peu de désir de réalisation que j’ai pu avoir à un moment donné, c’était de filmer là où j’avais grandi. C’est intéressant : pourquoi, ce qui t’a fait tellement de mal, c’est ça que tu as envie de filmer ? Ce n’est jamais réglé. Eustache revient pour régler des comptes, dire qu’il y a un secret ici, entre tels platanes, à telle heure, au moment où apparaît cette lumière.

Dans son court métrage Les Mauvaises Fréquentations (1964), Jean Eustache se moquait d’un texte critique de JeanLouis Comolli intitulé « Vivre le film ». Quel rapport avez-vous avec cette idée ?

tendu les mêmes choses. Tu ne le comprends qu’en fonction de ce que tu vis au présent.

Cette question du temps au cinéma semble vous travailler. Pourquoi ça vous touche tant ?

dépasse. La grande humilité d’Eustache, c’est de laisser rentrer des choses qui l’intriguent, l’interrogent. Son œuvre n’est pas le fruit de ce qu’il a pensé, elle est celui de ce contre quoi il se cogne.

C’est toute la question de son film Une sale histoire (1977) : qu’est-ce qu’il y a derrière ce trou par lequel les voyeurs viennent mater dans les toilettes des femmes ?

C’est sidérant : il n’y a rien à voir. Tout plan est un détail et mène à un trou. Quand tu as tout interrogé, que tu n’y arrives plus, tu tombes sur le trou.

Cette question de vivre les films, je la relie surtout à L’Homme ordinaire du cinéma de Jean-Louis Schefer [Gallimard, 1980, ndlr]. Ça résout presque la question dont on parlait tout à l’heure : les films sont plus intelligents que leurs auteurs. Je ne veux pas séparer l’homme de l’artiste, mais je veux bien séparer les œuvres des auteurs. L’intuition lumineuse de Schefer, c’est que les films en savent plus long sur nous. Je suis regardé par les films d’Eustache. Le grand mystère de La Maman et la Putain – je ne sais plus à combien de visionnages j’en suis –, c’est que je n’y ai jamais en-

Je crois que je n’aime profondément que les cinéastes qui ne font pas de reconstitution, qui ont du mal à les faire, qui les ratent. Ou qui filment le ratage, le raté. Je cite cette phrase de Louis Jouvet dans le bouquin : « Au théâtre, on joue ; au cinéma, on a joué. » On vient embaumer un instant présent. Ce temps embaumé, il redevient présent à la projection. Pendant quinze ans, j’ai été archiviste à la Cinémathèque française, notamment sur les films nitrate 19051915. On passait nos journées à réanimer des mondes ! On avait des blouses blanches et, comme c’était du muet, on passait beaucoup de techno. C’était vers la fin des années 1990, quand Schefer a sorti un deuxième bouquin sur le cinéma, Du monde et du mouvement des images [Gallimard, 1997, ndlr]. Il parlait d’une roue du temps que tu peux détraquer. Nous, on le savait plus que les autres, parce que les films muets ne sont pas à vingt-quatre images par seconde – le temps de la reconstitution la plus correcte. Ces boîtes de films nitrate n’avaient jamais été rouvertes : on avait des sortes de pics à glace pour arriver à faire sauter la rouille. C’était une matière vivante, les images étaient bouffées par des champignons. C’est vrai que je m’aperçois qu’avoir travaillé tant d’années entouré de films qui étaient comme des boîtes à oubli… Je pense qu’il y a un secret du cinéma qui réside dans ce défilement du temps.

Rétrospective Jean Eustache Rétrospective, treize films, Les Films du Losange, sortie le 7 juin • Jean Eustache. Un amour plus grand… de Philippe Azoury (Capricci, 160 p., 17 €), sortie le 23 juin

PROPOS RECUEILLIS PAR QUENTIN GROSSET

mai 2023 – no 197 05 L’entretien du mois < Cinéma

« L’œuvre d’Eustache est le fruit de ce contre quoi il se cogne. »

Photographie : Marie Rouge pour TROISCOULEURS

ETTOUJOURS LEPOING LEVÉ

Infos graphiques

CANNES Scandales

Viser la lune, on ne sait pas, mais invectiver une salle comble lors de la cérémonie de clôture du Festival de Cannes de 1987, ça ne lui a pas fait peur, à Maurice. Alors qu’il monte sur scène pour recevoir sa Palme d’or pour Sous le soleil de Satan, qui lui a été décernée à l’unanimité par le jury, Pialat est accueilli par des sifflets et des huées. Sans flancher, le cinéaste se place tranquillement devant les micros et déclare « Et si vous ne m’aimez pas, je peux vous dire que je ne vous aime pas non plus », avant de lever le poing. Culte.

RÉCONCILIATION DIFFICILE

« Nous tendions un miroir aux gens et ils n’ont pas aimé se voir dedans », s’est défendu Philippe Noiret peu de temps après la (très) houleuse projection cannoise de La Grande Bouffe de Marco Ferreri, en 1973. Provocations, sifflets, dégoût voire carrément malaise : les films-chocs ont aussi fait l’histoire de Cannes. À l’occasion de la ressortie du désormais classique de Ferreri (le 24 mai) et de la 76e édition du Festival, du 16 au 27 mai, on vous propose un petit tour des scandales de la Croisette. Oh là là !

En 1960, ce sont les montagnes russes pour la modernité transalpine. D’un côté, La dolce vita de Federico Fellini provoque la colère des instances religieuses et est accusé de tous les maux : désinvolture, décadence, néant, brûlot vulgaire (rayer les mentions inutiles). De l’autre, L’avventura de Michelangelo Antonioni est sifflé, hué et moqué pendant sa projection, les spectateurs rejetant en bloc son abstraction et son rythme lent. Pour finir, les deux films ont respectivement remporté une Palme d’or et un Prix du jury. #HatersGonnaHate.

HOT (WHEELS) D’OR EN BREF

Quoi ? Nuit et brouillard, le film pédagogique, essentiel, de trente-deux minutes d’Alain Resnais a fait scandale ? Eh bien oui. L’annonce de sa sélection, pour le Festival de Cannes 1956, crée la polémique. On accuse le film de salir la réconciliation franco-allemande et, à travers un furtif plan d’un gendarme français au camp d’internement de Pithiviers, de pointer la responsabilité de la France dans la Shoah. Les patriotes n’aiment pas. L’ambassade d’Allemagne non plus. Le film sera finalement projeté à Cannes, mais hors Compétition. Et, ironie de l’histoire, c’est Jacques-Yves Cousteau et Louis Malle qui décrocheront la Palme, avec… Le Monde du silence.

SALEANNÉE POURINGRID

En 1973, la présidente du jury Ingrid Bergman passe un mauvais moment avec les œuvres françaises en Compétition, qu’elle considère comme « sordides » et « vulgaires ». Les films en question ? La Grande Bouffe, donc, et La Maman et la Putain. Alors que la ressortie du grand-œuvre de Jean Eustache a récemment cartonné (lire p. 73), l’enthousiasme n’était pas le même lors de sa présentation sur la Croisette. Le réalisateur a dû quitter la salle, Gilles Jacob, alors critique, le taxait de « film merdique », et son collègue Jean-Louis Bory déclarait que « Jean-Pierre Léaud joue faux et reste faux ». Le jury, lui, a aimé : Grand prix.

Le sexe et les voitures, les festivaliers de Cannes les aiment bien, mais séparément. Tout a commencé en 1996 quand Crash de David Cronenberg débarque sur la Croisette. Horreur ! Malheur ! La ribouldingue à côté des accidents de la route, ça ne passe pas du tout. Nausées et huées sont au programme, mais Francis Ford Coppola n’en a cure et lui remet le Prix spécial du jury. Rebelote en 2021 avec Titane de Julia Ducournau. Une femme qui couche avec une voiture (et qui, bon, tue des gens également), ça provoque des cris d’orfraie. Mais aussi une Palme d’or.

PERRINE

En bref no 197 – mai 2023 06

QUENNESSON

COUP DOUBLE POUR L’ITALIE

Ça tourne

CLINT EASTWOOD

À 92 ans, Clint Eastwood en a encore dans le ventre. L’acteur-réalisateur au regard froncé prépare un film – son dernier, d’après le site américain DiscussingFilm. L’histoire d’un juré mobilisé dans un procès pour meurtre qui comprend qu’il a peutêtre causé la mort de la victime – on reconnaît bien là le goût d’Eastwood pour les personnages ambigus, qui se retrouvent au pied du mur. Il se murmure aussi que Nicholas Hoult et Toni Collette, qui s’étaient déjà croisés dans Pour un garçon de Paul et Chris Weitz il y a plus de vingt ans, figureront au casting.

AUDE LÉA RAPIN

Après Les héros ne meurent jamais (2019), beau film mystique qui prenait place en Bosnie, avec Adèle Haenel en tête d’affiche, la cinéaste a fait appel à une autre Adèle (Exarchopoulos) pour son prochain film, Planète B, tourné entre SaintRaphaël, Grenoble et Lyon, qui laisse augurer une dystopie audacieuse. Le pitch : « Par une nuit au cœur d’une révolte qui fait rage dans tout le pays, subitement une poignée d’activistes disparaît. Parmi eux, se trouve Julia Bombarth, 30 ans. Elle se réveille dans un monde totalement inconnu : Planète B. » Bien elliptique, tout ça.

JACQUES AUDIARD

On a un peu de mal à le croire, mais il semblerait que le réalisateur prépare une comédie musicale avec Selena Gomez (oui, vous avez bien lu) et Zoe Saldaña. On ne tombe pas non plus des nues, vu le désir de renouvellement du cinéaste – dernière preuve en date, son récit polyphonique et sentimental Les Olympiades, sorti en 2021. Il ne faut cependant pas s’attendre à un récit mièvre et romantique pour ce prochain opus qui, sous couvert d’envolées chantantes et dansantes, dissimule un sale trafic de drogues. On savait bien qu’il y avait un loup.

LES FRÈRES BOUKHERMA

Les frangins les plus en vue du jeune cinéma français vont adapter Leurs enfants après eux, le très beau roman de Nicolas Mathieu paru en 2018 – et inspiré de l’enfance et de l’adolescence de l’auteur dans les années 1990. Après les Pyrénées (Teddy) et les Landes (L’Année du requin), les Boukherma vont donc planter leur caméra pleine d’empathie dans les zones périurbaines de la Lorraine – et on se demande bien comment ils vont s’acclimater. Au casting : Gilles Lellouche.

HOUDA BENYAMINA

« Un film de cape et d’épée au féminin. » C’est en ces termes que Cineuropa a décrit Toutes pour une de Houda Benyamina, qui s’est faite discrète depuis son brûlant Divines, sorti en 2016. Seules infos grappillées dans les annonces de casting qui circulent : l’intrigue se déroulera au xviie siècle et l’actrice Lou de Laâge fait partie de la distribution.

En bref mai 2023 – no 197 07

JOSÉPHINE LEROY

La sextape

LE MANQUE DE DÉSIR EST-IL PLUS VISIBLE AU SOLEIL ?

© Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx

Sorti en mars, le dernier film de Sophie Letourneur, Voyages en Italie, nous emporte en Sicile pour une variation autour de la conjugalité et du désir, en écho au classique de Rossellini.

Le couple que Sophie Letourneur forme à l’écran avec Philippe Katerine tente de raviver la flamme de leur passion avec une escapade romantique au soleil. Ils se hâtent de cocher toutes les cases de l’amour fou version Instagram, mais le désir est absent. Le titre, bien sûr, évoque le souvenir lointain du film de Roberto Rossellini – à une lettre près. Les deux films suivent les aventures de couples dont la relation révèle sa distance en terres de romantisme idéalisé et de fantômes. Sur l’affiche de Voyages en Italie, Philippe Katerine, en bord de cadre, photographie avec nonchalance Sophie Letourneur, placée au centre de

l’image. Vêtue d’une robe noire, elle pose en s’ennuyant ferme devant une statue d’Icare couché sur le flanc, un peu ridicule. Sophie ignore superbement le zizi en bronze oxydé de la statue. Derrière elle, des ruines. En gros et en rouge, le titre, comme une injonction au bonheur, qui surplombe cette scène de la vie conjugale ordinaire. Cette affiche dialogue avec une image du film de Rossellini, et qui aurait pu en être l’affiche. Rossellini filme Ingrid Bergman – son épouse –, en noir elle aussi, écrasée par un décor antique de musée, levant les yeux vers une statue d’Hercule qui occupe une grande partie du cadre. Dans un double mouvement, la statue, dont le sexe, invisible pour les spectateurs, est offert à la seule vue de l’actrice, lui cache, au centre du cadre, les fruits volés au jardin des Hespérides qu’elle tient dans sa main. Un homme, une femme, une statue : deux variations autour du mythe de la chute, deux images sous-tendues par un couple réel. Rossellini et Bergman dans l’une, Letourneur et ses souvenirs de voyage rejoués dans l’autre. L’ab-

sence de désir est nue au soleil, alors que restet-il ? Faut-il rompre ou combattre ? Quelle est la nature du lien qui nous unit après des années ? Chez Letourneur, on se bat avec les mots. Et ce sont eux qui permettent de finir cul nu après une nuit d’amour débridé. Pas la quête d’extraordinaire, ni celle de saisir le souvenir parfait, iPhone en main, symptomatique de notre époque, non : les mots échangés, parfois rabâchés, dans une tentative d’aller vers l’autre et ainsi de sublimer la chute. La beauté de la conjugalité se situe exactement là, dans ce combat héroïque désespéré contre l’érosion du désir. Le film de Rossellini se terminait d’ailleurs par le surgissement d’un « Je t’aime » inattendu. En dialoguant dans l’intimité du lit conjugal, les personnages de Letourneur deviennent des héros modernes qui revisitent leur propre mythologie pour se désirer.

MARINETTE DE VIRGINIE VERRIER (SORTIE LE 7 JUIN) : PLUS INTÉRESSÉE PAR LE FOOT QUE PAR LES ÉTUDES DÈS SON PLUS JEUNE ÂGE, MARINETTE PICHON DEVIENT LA PREMIÈRE FOOTBALLEUSE FRANÇAISE STAR.

À chaque jour ou presque, sa bonne action cinéphile. Grâce à nos conseils, enjolivez le quotidien de ces personnes qui font de votre vie un vrai film (à sketchs).

POURVOTREPETITE

SŒUR, qui écrit

despoèmesdark

Votre petite sœur traverse sa crise d’ado avec créativité : elle rédige chaque jour sur son blog Sad4Life des textes noirs mais étonnamment matures. Pour la sortir de sa tanière, invitez-la à l’expo immersive « Tim Burton, le labyrinthe ». Imaginée à partir de l’œuvre goth du cinéaste américain (L’Étrange Noël de M. Jack, Charlie et la chocolaterie), elle propose près de trois cents itinéraires différents, et une centaine d’œuvres originales du réalisateur.

« Tim Burton, le labyrinthe », du 19 mai au 20 août à l’Espace Chapiteaux, La Villette

POURVOTRE CRUSH, un Américain àParis

POUR VOTREGRAND-PÈRE,

Gagnez des places en suivant TROISCOULEURS sur Facebook et Instagram

incon solable

Ça aurait pu être le début d’une rom com : de passage avec son groupe de musique dans la capitale, il a décidé de tout plaquer pour vivre ici. Vous l’avez rencontré à une soirée et ça a été le coup de foudre. Pour vérifier la réciprocité de votre amour, conviez-le à la géniale programmation « Portrait de Los Angeles ». Films (Billy Wilder, David Lynch, Melvin Van Peebles), rencontres, expo, projet immersif autour de Marilyn Monroe… Tout est mis en œuvre pour percer le mystère qui entoure le berceau de Hollywood.

« Portrait de Los Angeles », jusqu’au 6 juillet au Forum des images

Il a accidentellement figuré dans À bout de souffle (1960), film qui a lancé la carrière du réalisateur franco-suisse, figure de la Nouvelle Vague. Depuis, il lui voue un culte. Mais il a le moral en berne depuis sa mort, survenue en 2022. Offrez-lui la réédition de la biographie passionnante de l’historien et critique de cinéma Antoine de Baecque, qui revient sur le parcours turbulent de JLG, de ses premières œuvres à son ultime geste expérimental et lyrique (Le Livre d’image, 2018).

En bref no 197 – mai 2023 08

À offrir

JOSÉPHINE LEROY

LILY BLOOM

lamortde Godard

depuis

Godard. Biographie définitive d’Antoine de Baecque (Grasset, 960 p., 39 €)

Émopitch

SILO Petit écran SÉRIE

“UNE VIBRANTE LEÇON D’HUMANITÉ”

Psychologies

Dans cette haletante fiction postapocalyptique, une mécanicienne surdouée enquête sur un silo qui abrite les dix mille derniers survivants de l’espèce humaine. Servie par une esthétique rétrofuturiste soignée, la série est aussi une dissection précise des inégalités et des rapports de pouvoir par temps de crise.

Après Severance, qui explorait la violence du monde du travail, et Hello Tomorrow!, satire grinçante du quotidien d’un VRP, la plateforme Apple TV+ creuse encore le sillon de la sciencefiction rétrofuturiste. La série Silo juxtapose, elle aussi, une esthétique vintage – en l’occurrence, les teintes marron vert rappellent les désastres esthétiques des années 1970 – et une intrigue située dans un futur proche. Adaptée de romans publiés par Hugh Howey à partir de 2011, Silo imagine la vie des dix mille derniers êtres humains sur Terre. Ou plutôt dessous, puisqu’ils vivent dans le silo du titre, immense construction enfouie. La seule image du monde extérieur, totalement dévasté, est fournie par une caméra. Toute personne contrainte à sortir du silo ou qui en exprime la volonté est condamnée à mourir étouffée juste après avoir nettoyé ladite caméra. Forcément, quelque chose ne tourne pas rond dans ces immenses escaliers en colimaçon. Un shérif, sa femme et une mécanicienne surdouée, Juliette, vont tour à tour tenter de percer son mystère. Là où Severance et Hello Tomorrow! arrosaient le capitalisme forcené de vitriol, Silo reprend des ingrédients classiques de la science-fiction post-apocalyptique en s’intéressant de plus près aux obsessions sécuritaires et à la tentation de l’autoritarisme lorsque le monde s’écroule, mais aussi à l’importance de la mémoire et de la transmission. En dix épisodes haletants, la série parvient à la fois à embrasser efficacement la grammaire sérielle et à se réserver des pas de côté, tant dans sa construction que dans l’écriture de ses personnages, plus originaux qu’ils y paraissent au premier abord. Elle doit aussi beaucoup à son actrice principale, la Suédoise Rebecca Ferguson, tout en puissance élégante.

disponible sur Apple TV+

En bref mai 2023 – no 197 09

MARGAUX BARALON

Flash-back

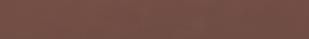

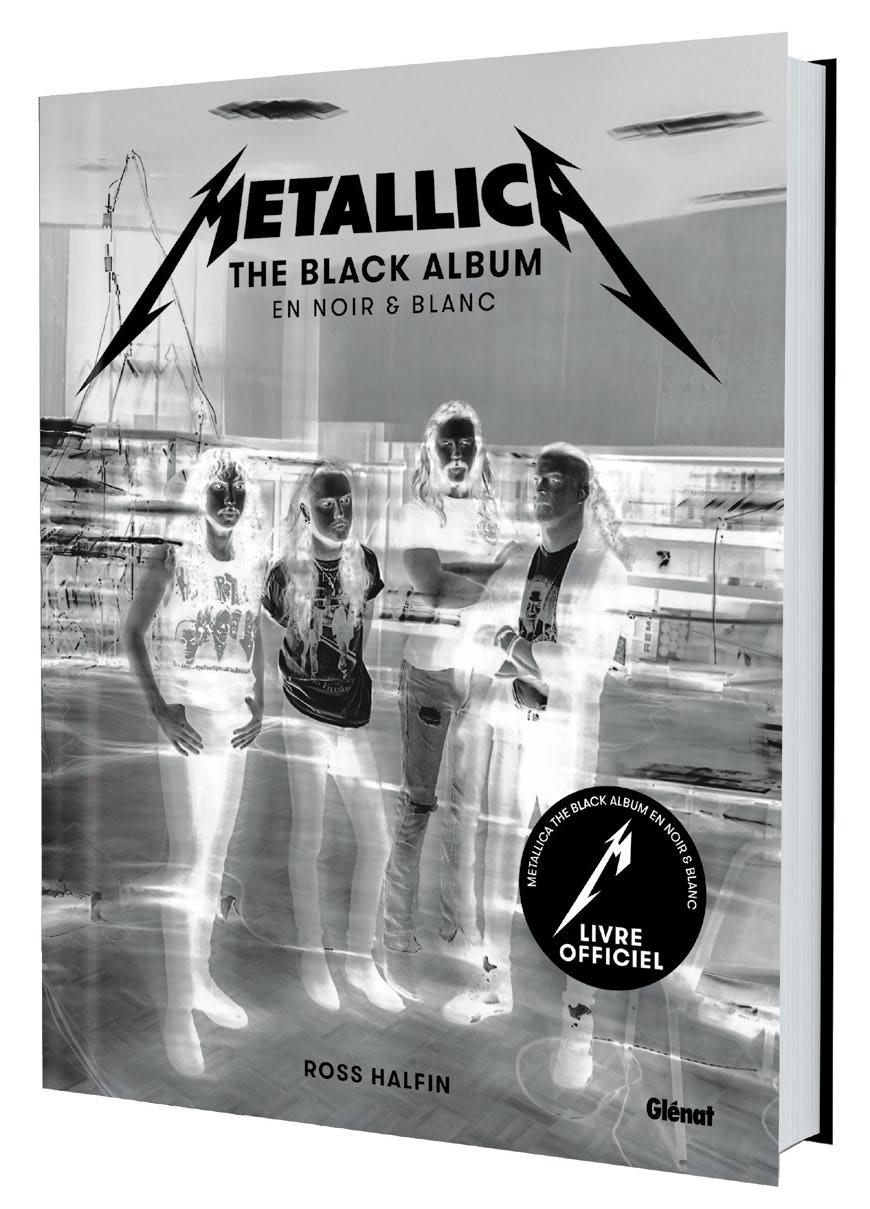

FURYO

Projeté en mai 1983 au Festival de Cannes puis sorti en France début juin, Furyo se déroule en 1942 dans un camp de prisonniers sur l’île de java où le détenu anglais Jack Celliers (David Bowie) va perturber la discipline de fer imposée par le commandant japonais du lieu, le capitaine Yonoi (Ryūichi Sakamoto, aussi compositeur de la musique du film). « Une part de la fascination vient du face-à-face entre Bowie et Sakamoto, dirigé par un Nagisa Ōshima qui transformait une fresque historique à grand spectacle en film intimiste à la dimension homosexuelle évidente », confie Thierry Jousse, auteur du Dictionnaire enchanté de la musique au cinéma (Marest Éditeur, 2022). « S’ajoute à ce côté transgressif la musique obsédante de Sakamoto et le morceau “Merry Christmas, Mr. Lawrence”, ritournelle électronique qui a fait le tour du monde. C’était la première B. O.

Règle

JENNIFER PADJEMI

de Sakamoto, même s’il était déjà célèbre avec son groupe Yellow Magic Orchestra. Le thème de Furyo a un aspect enfantin, il tournoie sur lui-même et reste gravé dans les têtes. » En habillant de cette envoûtante mélodie synthétique un récit situé pendant la Seconde Guerre mondiale, le musicien réussissait un coup de maître. « J’avais rencontré Sakamoto dans les années 1990 et j’étais frappé de voir à quel point il était cinéphile. Il m’avait demandé comment était le dernier film de Godard. Cet amour du cinéma lui permettait de parfaitement comprendre quel effet pouvait produire l’alliance d’une musique et d’une image. Le thème de Furyo fonctionne encore aujourd’hui, car sa texture sensuelle n’a pas la froideur de la plupart des sons electro de l’époque. Ce morceau est martial, mais aussi très nostalgique. » Décédé le 28 mars dernier, Sakamoto avait composé d’autres musiques de films, comme Le Dernier Empereur de Bernardo Bertolucci, qui lui valut un Oscar en 1988. Mais la mélodie de Furyo, indissociable des plans de David Bowie transpirant dans l’enfer masochiste de Java, reste son chef-d’œuvre.

DAMIEN LEBLANC

Illustration : Sun Bai pour TROISCOULEURS

Elle traque les images féministes et inclusives de la culture pop, susceptibles de désamorcer les clichés. La journaliste publie Selfie. Comment le capitalisme contrôle nos corps, un essai passionnant sur les injonctions de l’industrie de la beauté. Avec un éclectisme salvateur, Jennifer Padjemi a répondu à notre questionnaire cinéphile.

Selfie. Comment le capitalisme contrôle nos corps de Jennifer Padjemi (Stock, 320 p., 20,90 €)

Issa Dee dans la série Insecure [cocréée par Issa Rae, qui incarne l’héroïne, et Larry Wilmore, ndlr], une femme noire un peu maladroite. Cette caractéristique devient une force au fur et à mesure des épisodes, et la transforme en femme sûre de ses choix et de son être entier, sans qu’elle oublie sa vulnérabilité. Jodie Landon dans le show MTV des années 1990 Daria [amie intello et très politisée de l’héroïne, ndlr]. J’aurais aussi pu choisir Daria elle-même, l’héroïne de la série, pour son cynisme légendaire, mais je choisis Jodie qui aime la mode, être coquette, peut paraître froide au premier abord mais qui est en réalité très accessible, tout en n’ayant pas peur de dire ce qu’elle ressent, ni de savoir ce qu’elle veut. Sam Fox, l’héroïne de Better Things [série cocréée par Pamela Adlon, qui incarne aussi le rôle principal, et Louis C.K., ndlr] Elle est tout ce que j’aime chez les gens naturellement cool, c’est une femme et une mère incroyable. Et puis elle est hilarante – parfois malgré elle. Je ne sais pas si je lui ressemble, mais je pense partager avec elle ce côté hédoniste.

En général, je me force à regarder les films au moins quinze minutes. Mais il m’a été très difficile de tenir devant Sharp Stick, le dernier long métrage de Lena Dunham [sorti directement en V.o.D. en mars 2023, ndlr].

3 couples de cinéma qui renouvellent les rapports hommes-femmes ?

En bref 10 no 197 – mai 2023

Ceux de Crooklyn de Spike Lee, d’Away We Go de Sam Mendes et d’ Obvious Child de Gillian Robespierre.

Quarante ans après sa sortie, le drame de guerre de Nagisa Ōshima fascine toujours, en grande partie grâce à sa célèbre musique, créée par le récemment disparu Ryūichi Sakamoto.

de trois

3 personnages de fiction qui vous ressemblent ?

Un film que vous n’avez pas pu regarder plus de 3 minutes ?

PROPOS RECUEILLIS PAR LÉA ANDRÉ-SARREAU

© Wendy Huynh

3 scènes

La scène de la danse dans Frances Ha [de Noah Baumbach, 2013, ndlr], quand Frances court dans la rue. La scène de cabaret dans Shame [de Steve McQueen, 2011, ndlr], quand Sissy chante New York, New York. Toutes les scènes de Before Sunrise, Before Sunset et Before Midnight [de Richard Linklater, sortis respectivement en 1995, 2005 et 2017, ndlr], ma trilogie préférée au monde.

3 héroïnes

Cristina Yang dans la série Grey’s Anatomy Elle ne lâche jamais l’affaire. Je ne m’identifie pas du tout à elle sur la question de la maternité – elle ne veut pas d’enfant –, mais son jusqu’au-boutisme et sa passion m’inspirent. Pour les mêmes raisons, Samantha Jones dans la série Sex and the City. C’est une femme qui ne rentre pas dans les clous parce qu’elle se connaît par cœur ; elle n’acceptera jamais de se conformer à la société ou aux hommes. Elle se choisit elle, car elle s’aime avant tout, ce qui devrait être la base. Elle Woods dans La Revanche d’une blonde [de Robert Luketic, avec Reese Witherspoon, sorti en 2001, ndlr], parce qu’il n’y a rien de mieux que de s’affranchir du regard des autres quand ces derniers ont décidé que vous êtes une moins que rien et que vous allez leur prouver, ou à vous-même, l’inverse. J’aime aussi l’ironie subtile qui traverse le film.

The Lost Daughter [de Maggie Gyllenhaal, 2021, ndlr], pour comprendre les relations mère-enfant, la maternité, le désir et ce que c’est qu’être une femme à qui on ne laisse pas trop le choix. Mustang [de Deniz Gamze Ergüven, 2015, ndlr], pour appréhender la sororité dans son sens le plus littéral. La Couleur pourpre [de Steven Spielberg, 1986, ndlr], pour comprendre les violences subies par les femmes noires. Le film comprend beaucoup de maladresses, mais il a contribué à alimenter la discussion sur ce sujet.

En bref 11 mai 2023 – no 197 CURIOSA FILMS PRÉSENTE LE 14 JUIN AU CINÉMA STARS NOON AT UN FILM DE CLAIRE DENIS JOE ALWYN MARGARET QUALLEY DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE ÉRIC GAUTIER DÉCORS ARNAUD DE MOLÉRON COSTUMES SHREWSBURY PREMIER ASSISTANT RÉALISATEUR MARTIN PROANO SON JEAN-PAUL MUGEL NATHALIE VIDAL THOMAS DESJONQUÈRES MONTAGE GUY LECORNE MUSIQUE ORIGINALE TINDERSTICKS CASTING CARMEN CUBA DES HAMILTON RÉGIE MARK “TELLO” HEADLEY TOMÁS CORTÉS DIRECTRICE DE POSTPRODUCTION EUGÉNIE DEPLUS DIRECTEURS DE PRODUCTION OLIVIER HÉLIE VALÉRIE FARTHOUAT PRODUCTEURS EXECUTIFS CHRISTINE DE JEKEL OLIVIER GAURIAT PITUKA ORTEGA HEILBRON MARCELA HEILBRON PRODUCTEURS ASSOCIÉS ÉMILIEN BIGNON VINCENT MARAVAL BRAHIM CHIOUA EVA DIEDERIX PRODUIT PAR OLIVIER DELBOSC UNE COPRODUCTION CURIOSA FILMS ARTE FRANCE CINEMA AD VITAM AVEC LA PARTICIPATION DE CANAL+ ARTE FRANCE CINÉ+ DISTRIBUTION AD VITAM VENTES INTERNATIONALES GOODFELLAS SCÉNARIO CLAIRE DENIS ET LÉA MYSIUS ADAPTATION ANDREW LITVACK D APRÈS LE ROMAN “DES ÉTOILES À MIDI” DE DENIS JOHNSON BENNY SAFDIE DANNY

© 2022 CURIOSA FILMS – ARTE FRANCE CINÉMA AD VITAM ADVITAMDISTRIBUTION #STARSATNOON

RAMIREZ ET AVEC JOHN C. REILLY

anticonformistes qui vous inspirent ?

3 films de la pop culture pour s’initier au féminisme ?

de film que vous auriez aimé vivre ?

Scène

culte TETSUO DE SHINYA TSUKAMOTO (1989)

Un homme (Tomorowo Taguchi) et une femme (Kei Fujiwara) renversent en voiture un marginal fétichiste du métal, et prennent la fuite.

Rapidement, l’homme est victime de mutations physiques terrifiantes : une tige d’acier perce sa joue, des tuyaux sortent de ses pieds… Sommet fou furieux du cinéma cyberpunk japonais, Tetsuo est de retour en salles (avec trois autres sommets de Tsukamoto, Tetsuo. Boddy Hammer, Tokyo Fist et Bullet Ballet), pour le pire donc pour le meilleur.

LA SCÈNE

L’homme apporte le déjeuner à la femme dans une poêle brûlante et lui tend une bouchée. Elle fait crisser la fourchette contre ses dents. Chaque mastication produit des bruits d’explosions. Il lui présente une saucisse qu’elle lèche langoureusement avant de l’avaler. Désorienté, tremblant, il se jette dans ses bras.

L’homme: « Ne me quitte jamais… tu m’entends ? »

Tout à coup, il est projeté en arrière et tombe au sol. Un sifflement se fait entendre.

La femme: « Que se passe-t-il ? »

Une sorte de foreuse électrique, rouillée et terrifiante, transperce la table. C’est le sexe de l’homme qui vient de se transformer.

En bref 12 no 197 – mai 2023

L’ANALYSE DE SCÈNE

« Aussi surréaliste et étrange qu’ Eraserhead [de David Lynch, ndlr] et aussi intense qu’un arrachage de dent sans anesthésie », pouvait-on lire dans The Washington Post à la sortie de Tetsuo. Une description pertinente du premier long métrage de Shinya Tsukamoto, expérience extrême tournée en 16 mm et en noir et blanc, dans laquelle la chair et le métal fusionnent sans limite. L’inventivité artisanale de la forme, un mélange d’images live, de vidéo et d’animation en stop motion, est telle qu’elle ne laisse que peu de champ à l’interprétation. Serait-ce une critique du devenir machinique de l’homme ? Un portrait de Tokyo en monstre industriel détruisant ses habitants ? Il n’est sans doute pas anodin que cette « séquence de repas », qui précipite l’affreuse mutation, suive une scène de sexe avorté. Dans Tetsuo , c’est bien le désir (réprimé) qui est la force créatrice (et dévastatrice) capable de modifier littéralement les corps, de les remodeler à l’image de ses fétiches détraqués (le métal, matière inhumaine par excellence).

Sous la science-fiction rageuse gronde aussi un film sensuel qui donne à voir, et surtout à ressentir, l’indicible circulation entre douleur et plaisir. Ça fait du bien là où ça fait mal.

Shinya Tsukamoto [en 4 films], rétrospective (Carlotta), le 17 mai

•

Shinya Tsukamoto [en 10 films], coffret Blu-ray (Carlotta), le 16 mai

MICHAËL PATIN

RENDEZ-VOUS DÈS LE 2 JUIN !

Concerts à la Basilique de Saint-Denis

& à la Légion d’honneur

ANDRIS NELSONS , Mahler Chamber Orchestra • GREGORY PORTER , Orchestre national d’Île-de-France, FIONA MONBET •

PATRICIA KOPATCHINSKAJA , membres du Chœur de Radio France, musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Radio France pour un concert sur notre éveil collectif face aux enjeux écologiques à venir •

JEANINE DE BIQUE , Concerto Köln • LEONARDO GARCÍA ALARCÓN , Cappella Mediterranea • TRIO SŌRA •

BRYN TERFEL , Carlos Núñez, Orchestre National de Bretagne • MARIE-LAURE GARNIER , Célia Oneto Bensaid •

LEA DESANDRE , Ensemble Jupiter/THOMAS DUNFORD • BENJAMIN APPL , James Baillieu • Julie Roset, Stanislas de Barbeyrac, Nahuel Di Pierro, JULIEN CHAUVIN , Concert de la Loge, Chœur de chambre de Namur du 2 au 27 juin 2023. Programme complet sur festival-saint-denis.com

PROFITEZ DU PASS MOINS DE 28 ANS ! 3 concerts au choix pour 40€ plusd’informationsau0148130607.

En bref 13 mai 2023 – no 197

Licence entrepreneur de spectacles No 2 PLATESV-R-2020-005271, No 3 PLATESV-R-2020-005367 • Visuel 2023 Hartland Villa • Réalisation graphique Festival de Saint-Denis

LES NOUVEAUX

Double actualité pour la jeune et prometteuse cinéaste française. Elle présente à Cannes, à la Semaine de la critique, Stranger, court métrage coréalisé avec la chanteuse et actrice Jehnny Beth, et elle sera en juin au festival Côté court pour son poétique Swan dans le centre.

En seulement trois courts, Iris Chassaigne, 30 ans, a déjà imprimé son regard sur la carte du cinéma français. On déambule dans ses films comme on arpenterait les paysages d’un territoire peuplé d’âmes solitaires, de lieux de passage où flotterait un parfum d’érotisme queer. C’est une aire d’autoroute dans Les Gens qui roulent la nuit, c’est un centre commercial dans Swan dans le centre, présenté à la Semaine de la critique l’an passé. Dans ce film, une jeune commerciale vient sonder les habitus des clientes et clients d’un temple de la consommation. Au bout du téléphone, d’une voix posée et discrètement hésitante, la cinéaste raconte : « C’est cet endroit d’inconfort qui me plaît. Cela permet des

rencontres inattendues et étranges. Les toilettes des centres commerciaux peuvent être des espaces de cruising pour les mecs gay. J’avais envie de déplacer ça avec une histoire de femmes lesbiennes, ce sont des espaces qui existent peu pour elles. » Enfant, Iris passe une grande partie de son temps dans des avions et des aéroports pour cause de père voyageur, élément sans nul doute déterminant dans cette envie de « parler de personnages étranges qui se sentent étrangers au monde, qui ont un sentiment d’être un peu inadaptés ». Plus tard, ado, c’est auprès d’Alain Guiraudie (en particulier du film Ce vieux rêve qui bouge) et de Chantal Akerman (« la longue scène de sexe de Je, tu, il, elle était une référence pour Swan… ») qu’elle trouve une maison, cette fois-ci de cinéma. Son dernier court métrage en date, le beau Stranger, projeté cette année à la Semaine de la critique, est un film sous forme de fable musicale noctambule avec Jehnny Beth et Agathe Rousselle, « l’histoire d’un retour à la vie » née de la rencontre de deux solitudes – la marge toujours au centre.

Après deux courts remarqués, le jeune réalisateur belge, juré de la Queer Palm à Cannes cette année, signe son premier long, Le Paradis, histoire d’amour entre deux jeunes hommes dans un centre de détention pour mineurs délinquants. Une ode à la liberté.

C’est de son histoire familiale que Le Paradis est né : à l’adolescence, le cousin de Zeno Graton a été placé dans un centre de détention pour mineurs. « De cet événement est née une prise de conscience des dysfonctionnements du système », raconte le cinéaste, calmement. Avec Le Paradis (lire p. 64), le réalisateur de 32 ans continue son travail autour de la masculinité (entamé dans Jay parmi les hommes, son dernier court métrage en date), et propose des variations aux récits en vigueur. Lui-même a souvent éprouvé un sentiment « d’enfermement dans le genre ». Il souhaitait en retour montrer des personnages libres et fiers, jamais victimes, « capables d’une tendresse et d’une solidarité qui devient résistance contre l’insti-

En bref 14 no 197 – mai 2023

MARILOU DUPONCHEL

1

Photographie : Julien Liénard pour TROISCOULEURS

2

tution ». Le résultat : au-delà de la romance gay et du récit de coming out, un film romanesque sur la puissance du sentiment amoureux, qui bouleverse tout. Né à Bruxelles, où il a grandi dans une famille ayant des origines tunisiennes, Zeno Graton est diplômé de l’INSAS en direction photo. Un parcours qui explique son attention à l’image : lyrique, esthétisée, constamment retravaillée. « L’idée était de tendre vers un réalisme magique, insuffler du poétique à rebours du naturalisme qui prime souvent dans les films sur la détention », explique-t-il. À la source de son inspiration : le poète soufi Rûmî, et Jean Genet dont les écrits sur l’homoérotisme en prison l’ont durablement influencé. Aujourd’hui, il entend poursuivre sur cette ligne de critique politique des institutions. « Difficile de faire autrement : on parle d’où on vient, et mon corps queer tunisien est éminemment politique. »

COPÉLIA MAINARDI

En bref 15 mai 2023 – no 197

AU CINÉMA

UN FILM DE ARMEL HOSTIOU ( LE VRAI)

LE 7 JUIN

« UNE MISSION JOYEUSEMENT IMPOSSIBLE »

LE POLYESTER

« UN DOCUMENTAIRE PALPITANT DANS LA CAPITALE CONGOLAISE »

SIGHT AND SOUND

Photographie : Julien Liénard pour TROISCOULEURS

Le Paradis de Zeno Graton, Rezo Films (1 h 23), sortie le 10 mai

Tout doux liste

L’ARBRE À VŒUX [FILM]

« À vouloir trop avoir, l’on perd tout. » C’est ce que Kerry, une jeune opossum, expérimente en cueillant la dernière fleur de l’arbre à vœux, bouleversant alors l’écosystème de sa ville… Ce film aux couleurs pop et à l’humour bien dosé suit ainsi l’attachant personnage, prêt à tout pour faire de nouveau régner l’harmo -

L’interview

Marinette, c’est le titre du film consacré à Marinette Pichon, immense championne et première footballeuse française star, née en 1975. Adèle, 16 ans, a interviewé Virginie Verrier, la réalisatrice de ce biopic porté par Garance Marillier (lire p. 42).

Comment vous est venue l’idée d’écrire ce film ?

J’avais très envie de parler de sport dans mon deuxième film [après À 2 heures de Paris, sorti en 2018, ndlr]. Et j’adore les biopics ! J’ai mené mon enquête, à la recherche d’une femme dont le parcours sportif et personnel pouvait faire l’objet d’un film. Je m’étais fixée comme période entre la fin du xixe siècle et notre époque. Sans surprise, on trouve beaucoup moins d’ouvrages sur les femmes que sur les hommes. Je me suis rendu compte qu’il n’y avait eu aucun biopic de sportive en France, et même aucun réalisé par une femme dans le monde.

Et pourquoi, finalement, Marinette Pichon ?

LA PETITE SIRÈNE [FILM]

Après La Belle et la Bête, Aladdin et Mulan, La Petite Sirène a aussi droit à sa version en prise de vue réelle, toujours par les studios Disney. L’actrice et chanteuse américaine Halle Bailey incarne Ariel, la sirène rebelle qui tombe amoureuse d’un humain, dans cette adaptation du conte de H. C. Andersen. • C. D. R.

La Petite Sirène de Rob Marshall (Walt Disney, 2 h 15), sortie le 24 mai dès 6 ans

Un ami m’a dit, sans même connaître le sujet sur lequel je travaillais : « Marinette Pichon sort son autobiographie [Ne jamais rien lâcher, First Éditions, 2018, ndlr], c’est ton prochain film ! » Je l’ai lue d’une traite et j’ai enchaîné par un déjeuner avec Marinette, qui a immédiatement accepté que j’adapte ce livre. Elle a même ajouté : « C’est toi et personne d’autre ! »

Aviez-vous entendu parler d’elle avant ?

Non, à l’époque il n’y avait pas les réseaux sociaux. Son parcours et ses succès aux États-Unis, personne n’en parlait. C’était la meilleure buteuse du championnat. Là-bas,

il y avait une véritable « Marinette mania », on pouvait même manger des burgers à son nom ! En France, on n’a rien vu de tout ça. Aujourd’hui encore, les footballeuses françaises ont beaucoup moins de moyens que leurs homologues masculins. Il faudrait qu’elles soient considérées, qu’elles aient des bons salaires pour qu’elles puissent véritablement se consacrer au foot comme les hommes. Il faudrait tout simplement que ce soit équitable.

Les gens ont-ils tout de suite adhéré à votre projet ?

Au tout début, j’ai vu un ou deux producteurs qui m’ont dit : « Le foot féminin, c’est chiant ; et, en plus, l’héroïne est lesbienne. »

J’ai décidé de produire le film seule pour ne pas m’encombrer de ce style de rendezvous. J’ai lancé les opérations de financements et, quand j’ai rencontré les diffuseurs comme France Télévision ou Canal+, ils ont très bien réagi et m’ont suivie.

Avez-vous tout de suite pensé à Garance Marillier pour interpréter l’héroïne ?

Je savais que ce ne serait pas facile de trouver une « actrice footballeuse ». Je suivais Garance Marillier sur les réseaux sociaux, comme d’autres actrices que j’aime bien. Pendant le confinement, alors que j’étais en phase d’écriture, elle a publié

une vidéo où elle racontait qu’elle jouait au foot dans l’équipe du Gadji FC. Je me suis dit : « Toi, dès que le scénario est terminé, tu es la première à le recevoir. » Elle a été emballée, et sur le tournage elle était aux anges. On a tourné dans des stades gigantesques. Elle a pu allier ses deux passions, le foot et la comédie.

Marinette Pichon avait-elle un droit de regard sur le film ?

Je l’avais prévenue que ce ne serait pas une reconstitution, que c’était mon regard sur son histoire et que, une fois écrit, je leur lirai le scénario, à elle et sa femme. Le scénario est parfois un outil assez brut, une suite de séquences, avec les dialogues mais sans les intentions. J’avais envie de lui expliquer ce qu’il y avait derrière les mots, ce que j’allais faire ressortir comme émotions. On a pris quatre heures, et à la fin elle m’a dit : « Allez, tu peux partir en tournage. »

Marinette de Virginie Verrier, The Jokers / Les Bookmakers (1 h 35), sortie le 7 juin, dès 13 ans

PROPOS RECUEILLIS PAR ADÈLE (AVEC CÉCILE ROSEVAIGUE)

Illustration : Ines Ferhat pour TROISCOULEURS

PARFAIT·E [LIVRE]

Personne n’est parfait, nous rabâche-t-on. Et si nous l’étions toutes et tous ? C’est ce que suggère le petit manifeste Parfait·e, qui met à mal les injonctions genrées. À l’aide d’exemples concrets et d’explications historiques, ce livre aux illustrations colorées propose différents outils pour faire barrage aux stéréotypes. • C. D. R.

Parfait·e d’Émilie Chazerand et Alice Dussutour (La ville brûle, 96 p., 16 €), dès 9 ans

Et toujours chez mk2

SÉANCES BOUT’CHOU ET JUNIOR [CINÉMA]

Des séances d’une durée adaptée, avec un volume sonore faible et sans pub, pour les enfants de 2 à 4 ans (Bout’Chou) et à partir de 5 ans (Junior).

samedis et dimanches matin dans les salles mk2, toute la programmation sur mk2.com

La critique de Célestin, 9 ans MARCEL

LE COQUILLAGE

(AVECSESCHAUSSURES)

SORTIE LE 14 JUIN

« C’est l’histoire de Marcel, un coquillage qui a des pieds et un œil et qui vit avec sa mémé. Son histoire est très triste : il a perdu toute sa communauté de petits personnages qui ont des pieds. Il veut les retrouver. Je qualifierais Marcel de mignon, grâce à sa façon d’être et aussi sa taille. Les petites choses sont toujours mignonnes. D’ailleurs, je trouve souvent des petites choses qui ont l’air vivantes, des cailloux par exemple – en regardant bien, on voit qu’ils ont comme une tête ! Mais il faut être un enfant pour voir ça. Je pense que c’est un enfant qui a dit au réalisateur de Marcel que ce coquillage avait un visage. Ce qui est différent, dans ce

film, c’est que les personnages d’animation sont dans un univers humain, et il n’y a rien de magique à part Marcel et sa mémé, qui sont intégrés dans la société. J’aimerais bien avoir la taille de Marcel : le jardin serait au moins deux fois plus grand. On pourrait se perdre dedans ! Notre monde, pour un tout-petit comme Marcel, c’est comme un pays imaginaire. »

Marcel le coquillage (avec ses chaussures) de Dean Fleischer Camp, L’Atelier (1 h 30), sortie le 14 juin dès 13 ans

PROPOS RECUEILLIS PAR JULIEN DUPUY

16 no 197 – mai 2023

En bref > La page des enfants

VVERRIER IRG I NIE 16 ANS PAR A DELE

Elle peut tout faire. Lui, c’est juste Ken.

Bande originale disponible sur Bande originale disponible sur

#BarbieLeFilm Au cinéma le 19 juillet

VALÉRIE DONZELLI

DANS LE VENT

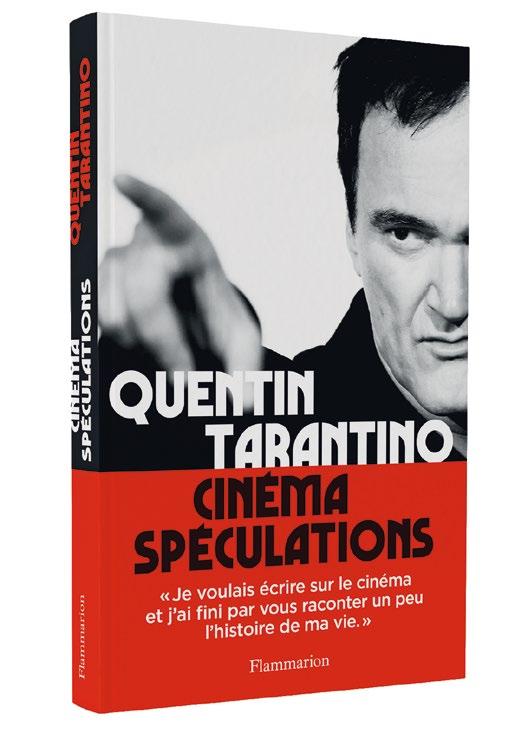

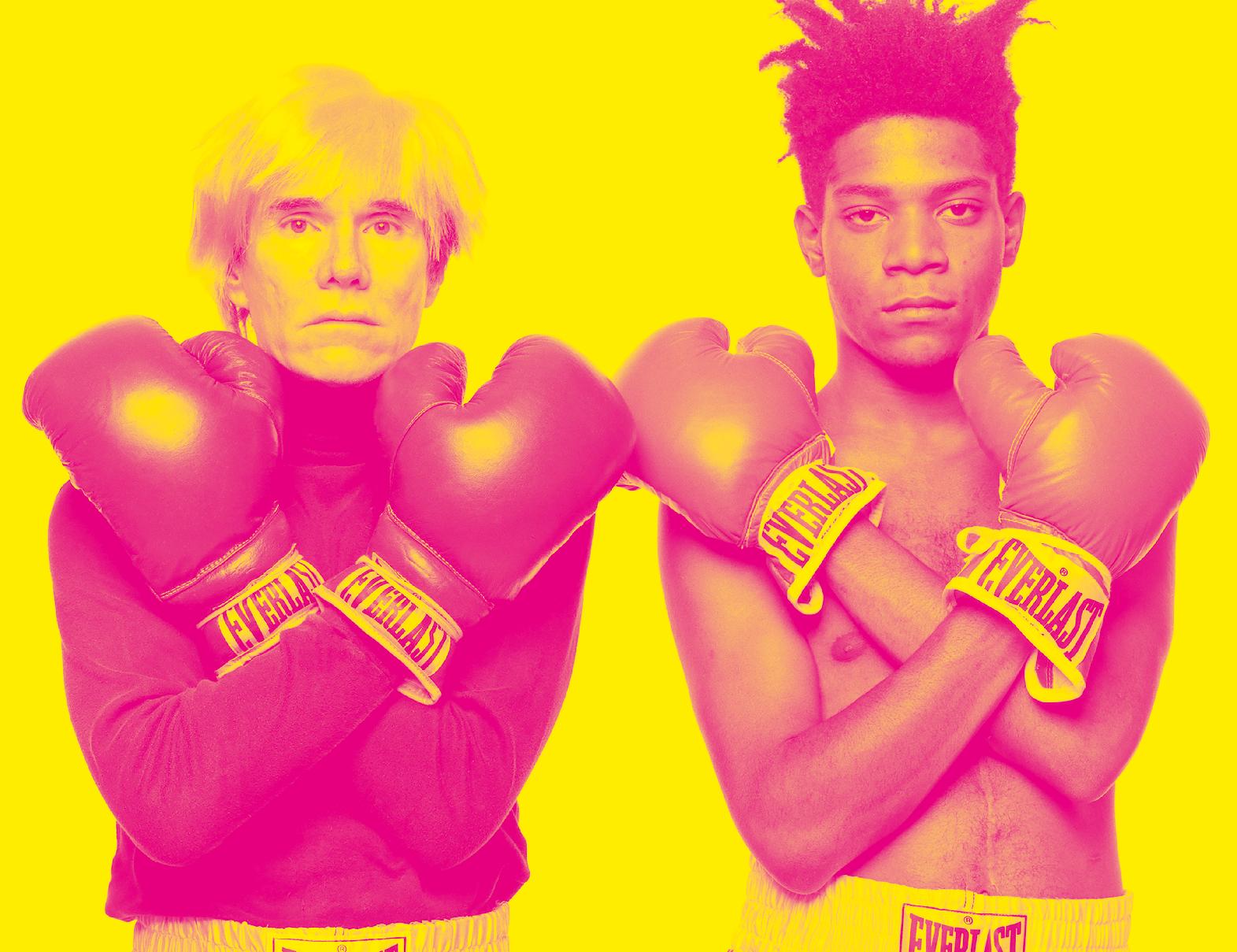

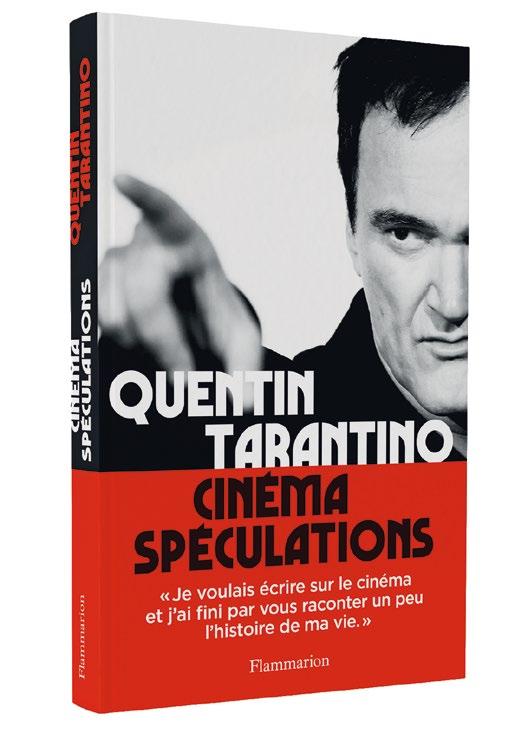

Au fil de son œuvre, on attend toujours de savoir ce qu’elle va dire de l’époque. Dans L’Amour et les Forêts, Valérie Donzelli s’aventure dans le genre du neo-noir avec une aisance impressionnante pour décrire comment l’étau se resserre autour de Blanche (Virginie Efira), piégée par la toxicité insoupçonnée de son mari (Melvil Poupaud). Entre scènes d’évasion bucoliques et ambiance carcérale, l’actrice et réalisatrice se saisit d’un sujet de société brûlant sans lisser son style. On l’a rencontrée dans un café du XIVe, où elle est arrivée comme une flèche, quelques jours avant la présentation de son magnifique film à Cannes première.

L’Amour et les Forêts, adaptation du roman éponyme d’Éric Reinhardt (Gallimard, 2014), a été ajouté à la dernière minute à la sélection officielle de Cannes. Comment avezvous accueilli la nouvelle ?

J’étais très contente parce que, comme il était question de sortir le film en même temps, il y avait toute une temporalité qui était difficile à gérer.

Votre cinéma est presque né à Cannes. Vous y aviez présenté votre court métrage Il fait beau dans la plus belle ville du monde, en 2008.

Oui, et je suis passée presque partout : la Quinzaine pour mon premier court métrage, la Semaine de la critique avec La guerre est déclarée en 2011, et enfin en Compétition officielle avec Marguerite et Julien en 2015. Et j’ai été présidente du jury de la Semaine en 2016 – alors que j’étais enceinte. Je crois que Cannes c’est toujours une belle maternité pour accoucher.

Votre nouveau film est sérieux, mais vous préservez par endroits la fantaisie de votre cinéma, d’abord à travers les noms de vos personnages – les jumelles Rose et Blanche Renard, Grégoire Lamoureux –, toujours très imagés, mais aussi dans votre mise en scène, qui apporte de la vie, une pigmentation à un récit très sombre. Vous imaginez vos films comme des toiles à peindre ? Mais complètement. Je viens d’une famille d’artistes : mon grand-père est peintre [Dante Donzelli, ndlr], et son père [Duilio Donzelli, l’arrière-grand-père de Valérie Donzelli, ndlr] l’était aussi – c’était un Italien qui avait fait

mai 2023 – no 197 En couverture <----- Cinéma

19

PROPOS RECUEILLIS PAR JOSÉPHINE LEROY Photographie : Marie Rouge pour TROISCOULEURS

les Beaux-Arts à Rome. Mon grand-père m’a toujours appris à construire des choses avec sensibilité [Valérie Donzelli a elle-même fait des études d’architecture, ndlr]. Je ne voulais pas limiter L’Amour et les Forêts à son sujet : je voulais qu’on ressente les choses de l’intérieur, qu’on soit dans la tête de cette femme, qu’on se figure cette toile d’araignée qui se tisse autour d’elle. Je voulais que le film soit extravagant, expérimental dans son dispositif. J’avais dit à Laurent Gabiot, mon chef opérateur, qu’il fallait qu’on s’autorise tout. On a tout fait en direct : les jeux avec les filtres, les optiques… On avait notre petite malle à outils et on se disait : « Et si on mettait l’objectif ici ? Si on ajoutait un filtre violet là ? »

On ressent cette envie d’expérimentation dans votre façon d’osciller entre différents genres. Comme cette scène de comédie musicale où Blanche et Grégoire se mettent à chanter dans la voiture – une parenthèse idyllique, presque naïve, avant la bascule et l’enfermement. Comment ces incises vous viennent-elles en tête ?

C’est très intuitif. Comme la scène où Melvil Poupaud chante « Du bout des lèvres » de Barbara, qui n’était pas écrite dans le scénario. C’était un moment magique du tournage, on a tout tourné en direct. Pour le morceau que les deux personnages chantent dans la voiture, j’avais écrit les paroles, et Gabriel Yared [le compositeur de la musique du film,

qui a obtenu un Oscar pour la B.O. du Patient anglais en 1997, ndlr] a trouvé la mélodie. On a enregistré la chanson très vite à Paris, on a mis une petite maquette dans le camion pour aller sur le tournage. On l’a ensuite réenregistrée à Paris, et c’est au montage que je me suis dit qu’il fallait qu’elle commence a cappella, car c’est une scène où Grégoire tente d’amadouer Blanche. Sur ce film, tout était à la limite, comme ça. Quand je fais des films, je les laisse vivre le plus longtemps possible, je n’aime pas les enfermer. Ensuite, au montage, je requestionne tout, tout le temps. Ce qui est assez épuisant pour Pauline Gaillard [sa monteuse, ndlr]. Mais elle me connaît bien, maintenant [les deux femmes ont collaboré sur tous les longs métrages de Valérie Donzelli, ndlr]. Et puis elle peut aussi agir sur moi comme un garde-fou !

On sent beaucoup l’influence d’Alfred Hitchcock, notamment dans le décor de la maison de Metz achetée par le couple après avoir déménagé de Normandie – déracinement qui scelle le début de l’emprise de Grégoire sur Blanche –, avec son papier peint à la fois fleuri et sombre, ou cette coiffeuse que vous filmez à plusieurs reprises. Vous revendiquez cette référence ?

Bien sûr. Lui et Éric Rohmer : j’avais envie que le film glisse de Rohmer à Hitchcock – toutes proportions gardées, je ne prétends être ni l’un ni l’autre. Qu’on passe de quelque chose

de léger vers une forme plus précise de mise en scène au scalpel. J’ai revu pas mal de films de Hitchcock, dont Pas de printemps pour Marnie. C’est extrêmement brillant, parce que c’est très simple. Rien n’est ostentatoire. Aucun plan n’est en trop. Tippi Hedren [héroïne de plusieurs films de Hitchcock, dont Pas de printemps pour Marnie, ndlr], c’était vraiment la référence pour Virginie Efira. Elles se ressemblent, je trouve : elles ont des visages

Ce qui est beau, dans le film, c’est que Blanche parvient à se sortir du tunnel. Ça a été vraiment l’axe d’écriture, avec Audrey Diwan [réalisatrice, à qui l’on doit notamment L’Événement, Lion d’or à Venise en 2021, qui cosigne ici le scénario, ndlr]. On a imaginé plusieurs scénarios possibles pour finalement être sûres d’une chose : il fallait qu’elle s’en sorte par elle-même, et que ce ne soit pas quelqu’un qui l’aide.

parfaits, rien qui dépasse. Pour le décor, je savais qu’il me fallait un endroit central. Quand je suis entrée la première fois dans la maison, c’était un taudis, une maison de faits divers. Avec Gaëlle Usandivaras, ma chef déco, on s’est dit la même chose : on a adoré le fait qu’il n’y ait aucune cloison, que ce soit une espèce d’arène, avec des estrades, des barreaux, qu’on puisse se perdre dans les affres de cette bâtisse.

Toutes vos héroïnes – Blanche y compris, qui se passionne pour les romans – ont un pied dans la réalité, un autre dans la fiction. Vous êtes pareille ?

C’est totalement inconscient, mais oui, moi-même, j’ai un pied dans la réalité, un autre dans la fiction, tout le temps. Et ça me joue des tours en permanence dans la vie. Parce que, quand je vis une situation, je projette des choses. C’est parfois des

20 no 197 – mai 2023 1 Cinéma > En couverture

« J’ai déjà parlé de la violence, mais là elle est au premier plan. »

films que je me fais dans ma tête, et qui peuvent m’empêcher de voir la réalité. Et en même temps je suis quelqu’un de très ancrée dans le réel : j’ai trois enfants, je travaille tout le temps, je me démène avec le matériel – comme n’importe qui, quoi. Là, je le conscientise en parlant avec vous, mais quand j’écris je ne me dis pas : « C’est moi. »

Ce trouble entre réalité et fiction rappelle les très belles scènes où Blanche s’évade dans la forêt : elles reviennent par flashs dans un ordre non chronologique, sont déréglées par la mise au point… Comment les avez-vous imaginées ?

Je voulais qu’on se demande : « Est-ce que ça a eu lieu ? Est-ce qu’elle s’évade vraiment ? Est-ce que ce n’est pas que dans sa tête ? » Et puis, le fait que ce soit un personnage littéraire [Blanche est professeure de français, ndlr], qui se noie dans ses livres, s’échappe par la lecture, ça en fait une femme romanesque. Quand elle part comme ça vivre son aventure, il y a cette impression qu’on est dans sa tête. Dans toutes les scènes de sexe du film, on passe entre le chaud, le froid, la peur, la jouissance, la douceur… C’est la première fois que je filme des scènes d’amour comme ça, d’ailleurs.

Pourquoi ?

Parce que c’est très difficile. Et puis je pense que ce n’était pas le sujet de mes films.

Est-ce que ce n’est pas aussi dû à une évolution de votre cinéma, qui était jusqu’ici très référencé Nouvelle Vague ?

On sent moins cet héritage dans L’Amour et les Forêts.

Oui, là, c’est un film un peu plus sérieux. J’avais envie de ça. Enfin, je crois

LES PLUS GRANDES MUSIQUES DE FILMS

ENNIO MORRICONE ET LE CINÉMA ITALIEN -

DIMANCHE 04/06/2023

DERNIÈRES PLACES DISPONIBLES

Le Parrain, Il était une fois dans l’Ouest, Le Clan des Siciliens, Le Guépard ...

même que c’était un besoin. Je n’aime pas faire tout le temps la même chose. Ça ne m’intéresse pas de faire cent cinquante fois La Reine des pommes [son premier long métrage, sorti en 2010, ndlr]. C’est un peu comme l’architecture : c’est un immeuble que je construis. Les éléments s’imbriquent les uns avec les autres et prennent une certaine forme. Un peu comme un grand tableau, que je n’ai pas encore fini. Là, ce que j’ai aimé, c’est aller trifouiller dans la violence. Je trouve ça intéressant. J’ai déjà parlé de la violence dans mes films, mais là elle est au premier plan.

Vous détaillez très bien les mécanismes de l’emprise dans le film, comment un homme en vient à enfermer sa compagne, à la tracer. Vous vous êtes beaucoup documentée sur le sujet ?

Non, pas beaucoup. Ce sont des choses que j’ai observées autour de moi, et des choses que j’ai pu vivre aussi. C’est quelque chose d’assez fréquent, qui existe dans tous les milieux, tous les domaines – professionnel, amical, amoureux… Quand j’ai lu le roman d’Éric Reinhardt, j’ai trouvé des résonances avec ma vie. C’était comme une réponse à mes questionnements. Je suis quelqu’un qui n’aime pas beaucoup les rapports de force. J’ai pu prendre sur moi, vouloir satisfaire l’autre par peur de ne pas être aimée… Ça a fait de moi une sorte de proie idéale pour ce genre de trucs. Il y a des gens qui savent profiter de cette situation pour instaurer un rapport de domination. Mais je crois que je suis arrivée à un moment où j’arrive à regarder ça avec le recul nécessaire, la bonne distance.

Sans s’appesantir dessus, le film raconte aussi les failles narcissiques qui se sont

nichées chez cet homme violent quand il était plus jeune. Ça vous semble important d’essayer de comprendre l’origine de la violence ?

Bien sûr. Quand on est dans un rapport d’emprise, de domination, c’est qu’en fait on ne va pas bien. On n’arrive pas à investir sur soi, alors on investit l’autre. Il y a un côté vampire. Je lisais ce matin un article horrifiant de Libération sur le meurtre d’une petite fille de 5 ans par un ado. L’article commence par raconter que l’ado était agressif, puis il remonte dans le temps, et on se rend compte qu’il avait été abusé… Donc, oui, c’est important d’essayer de comprendre, mais sans enlever à la victime son statut, sans justifier cette violence. C’est ça qui est très délicat.

Dans vos deux dernières œuvres – ce film, mais aussi la série chorale Nona et ses filles, sur une famille ébranlée par la grossesse de la matriarche, à 70 ans –, les femmes s’entraident, forment un cercle sécurisant. Vous sentez une évolution de la société sur cet aspect ? La sororité, la solidarité entre les femmes, c’est quelque chose que je trouve hyper fort, hyper puissant, et qui me bouleverse au quotidien. Hier, je prenais le métro, je rentrais de vacances avec mes enfants. On avait des valises, la rame était bondée. Et là, un type rentre et bouscule tout le monde. Un gros con quoi, il n’y a pas d’autre mot. Et je vois une jeune femme de 20 ans qui me dit : « Allez-y, asseyez-vous. » On s’est regardées, le mec est parti, et on s’est dit : « Wouah… » On était atterrées. Mais ce qui était beau, c’est qu’elle avait un œil sur moi, et que moi j’avais un œil sur elle. On sentait que, s’il y avait un problème, on pouvait compter l’une sur l’autre. Ça, ce sont des

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

Direction Broadway avec un concert exceptionnel dédié aux plus grands succès des comédies musicales -

SAMEDI 25/11/2023

21 mai 2023 – no 197 © iStockRCS Paris 794 136 630 -

En couverture <----- Cinéma

2

choses qu’on ne voyait pas avant. Il y a un truc qui m’a toujours révoltée, c’est qu’on fasse passer l’amitié féminine pour de la rivalité. Il y a toujours eu des films sur l’amitié entre hommes. Je pense à Vincent, François, Paul et les autres. J’adore Claude Sautet, j’ai grandi avec, mais, quand on regarde ses

Vous avez eu un parti pris surprenant avec Nona et ses filles, en imaginant ce personnage de femme enceinte à un âge mûr – un pur impensable.

C’était une façon pour moi de repousser les limites. Aujourd’hui, on accepte tout juste que les femmes soient enceintes à 40 ans.

films aujourd’hui, on est interloqués quand même. Je veux dire, c’est la virilité entre mecs, un film de braguettes où ils discutent devant un gigot. Quand j’ai fait Nona et ses filles, j’avais justement envie de raconter que les femmes s’aiment. J’avais envie de dire : « Arrêtez ! Moi, j’aime les femmes. »

Mais, si on poussait le bouchon plus loin, d’abord est-ce que les femmes auraient envie d’avoir un enfant ? C’est un superpouvoir, mais en même temps le corps se transforme, on a des chutes hormonales…

C’est un cauchemar. Ça demande une abnégation dingue qu’aucun homme n’est

capable de faire. Les hommes, quand ils font des enfants à 70 ans, ils sont dans leur toute-puissance. C’est même une façon de se dire qu’ils ne sont pas impuissants. Pour les femmes, l’impuissance, c’est la stérilité : à partir du moment où elles n’ont plus d’enfants, on considère qu’elles ne servent plus à rien. Mais ce n’est pas parce qu’on est stériles qu’on ne sert plus à rien. On a inventé le Viagra pour les hommes, alors que les femmes, au fond, elles s’en foutent. On sait bien que les femmes peuvent prendre leur plaisir autrement qu’avec « Penetrator » – mais bon, ça, c’est un autre sujet. La question d’être enceinte en tout cas ne concerne que les femmes. Les préservatifs, c’est encore les femmes qui disent de les mettre. La contraception, c’est toujours la question des femmes. Et donc à un moment donné, quand on a 70 ans, on se dit : « Bah merde, moi, je vais enfin être libérée de cette question. » Et bing ! C’est là que Nona tombe enceinte. C’est vraiment pas de bol.

Miou-Miou dans Nona et ses filles, Marie Rivière dans L’Amour et les Forêts… Vous

invitez dans votre univers des actrices qui ont symbolisé, de manières différentes, une grande liberté dans le cinéma français des années 1970-1980, et qui sont maintenant plutôt invisibilisées ou réduites à des clichés. Qu’est-ce qu’elles incarnent, pour vous ?

Miou-Miou, quand elle a fait Les Valseuses, c’était complètement fou, dans la représentation. D’ailleurs, elle a été décriée, parce qu’on disait qu’on la voyait tout le temps à poil. Mais, pour moi, ça a toujours été une femme ultra politique, une vraie femme indépendante. Donc je trouvais ça crédible qu’elle joue cette directrice du planning familial. Pour Marie Rivière, pendant le confinement, j’ai revu les films de Rohmer, et j’ai redécouvert Marie Rivière, qui a un charme irrésistible. C’est un phénomène aussi. Je trouvais intéressant qu’elle soit la mère de ces jumelles [dans le roman comme dans le film, l’héroïne a une jumelle, qui lui renvoie l’image d’une vie qu’elle aurait pu avoir, ndlr]. Et je la trouve magnifique dans le film : elle a une forme d’ingénuité et en même temps elle est belle. J’adore cette

22 no 197 – mai 2023 Cinéma > En couverture 3

« Tippi Hedren, c’était vraiment la référence pour Virginie Efira. »

SEULS LES SECRETS SURVIVENT

DÉS LE 25 MAI SEULEMENT SUR

UNE SÉRIE

© Showtime Networks Inc. All rights reserved.

femme. Elle est débridée, elle passe du coq à l’âne. Elle est très libre, en fait. C’est génial d’avoir cette fraîcheur-là à cet âge-là.

On a l’impression que les sujets d’actualité vous rattrapent souvent. Ça nous a frappé lors de la sortie de Notre dame, en décembre 2019, soit quelques mois après qu’il y a eu l’incendie…

peur de sortir un film qui a trop d’écho, que ça soûle tout le monde. Là, pour mon prochain film, je suis en train d’écrire sur la psychiatrie. Je suis tombée sur un article du Monde qui parle exactement de ce sujet. J’avoue que je suis toujours très surprise d’être aussi connectée à l’actualité. Je ne sais pas, je dois être un peu sorcière !

L’Amour

Filmographie

LES FILMS DE SA VIE

« Si on regarde tous mes films dans l’ordre chronologique, on peut lire ma vie », nous a confié la réalisatrice. On l’a prise au mot.

IL FAIT BEAU DANS LA PLUS BELLE VILLE DU MONDE (2008)

Dans ce court truffaldien, Valérie Donzelli joue Adèle, une jeune femme qui entame une correspondance avec un chanteur, tout en lui cachant sa grossesse. Avant une rencontre I.R.L. inévitable…

LA REINE DES POMMES (2009)

Adèle (alter ego de la cinéaste) vient de se faire larguer et couche avec des hommes pour panser ses plaies. Un premier long métrage fantaisiste et féministe – alliage-clé chez Donzelli.

LA GUERRE EST DÉCLARÉE (2011)

Inspiré du vécu de la réalisatrice et de son ex Jérémie Elkaïm (qui incarnent des persos nommés Juliette et Roméo), ce film bouleversant raconte comment des parents font face à la maladie de leur enfant.

MAIN DANS LA MAIN (2012)

Par un phénomène inexplicable, la directrice de l’Opéra-Garnier (Valérie Lemercier) se retrouve aimantée à l’employé d’un miroitier de province (Elkaïm)… Un film à la fois dansant et perché.

MARGUERITE & JULIEN (2015)

L’histoire d’amour folle et dérangeante entre une sœur (Anaïs Demoustier) et son frère (Elkaïm), enfants du seigneur de Tourlaville… Avec ce conte moderne, la cinéaste explose les codes.

NOTRE DAME (2019)

Maud (Donzelli), architecte, jongle entre sa famille recomposée, un projet de réaménagement de Notre-Dame et le retour d’un ex (Pierre Deladonchamps)… Une rom com drôle et maline.

NONA ET SES FILLES (SÉRIE, 2021)

À 70 ans, Nona (Miou-Miou), directrice du planning familial, tombe enceinte – son entourage, lui, tombe des nues… Une série absurde mais aussi très politique, qui interroge nos tabous. • J. L.

24 no 197 – mai 2023 Cinéma > En couverture

et les Forêts de Valérie Donzelli, Diaphana (1 h 45), sortie le 24 mai

1 2 3 5 4

Virginie Efira et Melvil Poupaud dans L’Amour et les Forêts (2023) © Rectangle Productions / France 2 Cinéma / Les Films de Françoise / Photographe : Christine Tamalet Miou-Miou et Valérie Donzelli dans Nona et ses filles (2021) © Manuel Moutier

Ah bah ça, oui, toujours. C’est fou. Là, c’est pareil. À partir du moment où j’ai commencé à écrire, de plus en plus de choses ont commencé à sortir. J’ai toujours cette 4 5

LE PRINCIPAL

WHY NOT PRODUCTIONS PRÉSENTE ROSCHDY

MOREAU

CHENOUGA

INSOUPÇONNABLE

INTOUCHABLE

ZEM MARINA HANDS DE LA COMÉDIE FRANÇAISE YOLANDE

UN FILM DE CHAD

IRRÉPROCHABLE ?

?

?

PHOTOS © MALGOSIA ABRAMOWSKA AU CINÉMA LE 10 MAI

ROUGE PROFOND

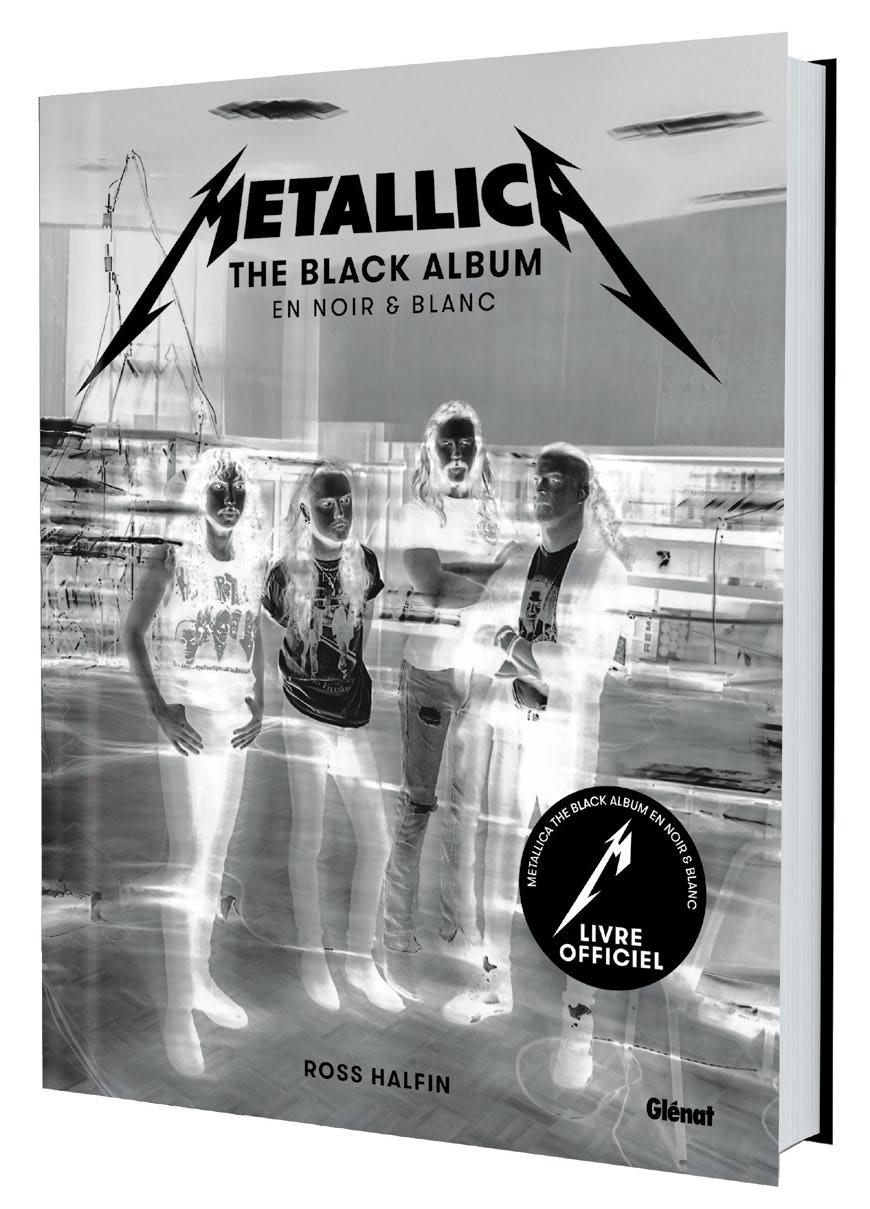

Nouveau film de Robin Campillo après le triomphal 120 battements par minute, L’Île rouge suit l’éclosion sensorielle d’un petit garçon vivant en 1971 les dernières illusions du colonialisme français sur une base militaire à Madagascar. Le cinéaste, qui s’inspire ici de ses souvenirs d’enfance, signe une magnifique fresque réflexive et engagée. Rencontre.

L’Île rouge est un film très personnel basé sur vos propres souvenirs d’enfance à Mada gascar. Le succès de votre précédent film, 120 battements par minute, Grand Prix à Cannes en 2017 puis César

du meilleur film en 2018, a-t-il agi comme un déclic libérateur ?

Après Eastern Boys [son deuxième long métrage en tant que réalisateur, sorti en 2014, ndlr], j’avais un projet de film d’anticipation – que j’ai toujours. Il y a, pour beaucoup de cinéastes, ce fameux film qu’on repousse sans cesse car on fait d’autres films à la place. Pour moi, tout part d’émotions et de moments où je me dis tout à coup que je tiens un sujet. Quand j’ai repensé à mes années à Act Up [association de lutte contre le sida où militait Robin Campillo dans les années 1990, ndlr], ça a déclenché 120 battements par minute. Act Up et Madagascar sont deux sujets liés à ma vie, qui sont vite devenus incandescents dans ma tête. Il fallait absolument que je fasse ces deux films. Ce sont des moments charnière de ma vie, mais aussi de leur époque. Car réaliser ce film sur Madagascar, c’est parler du passage des années 1960 aux années 1970 ; c’est ce virage-là, et la fin des Trente Glorieuses. Madagascar, c’était le colonialisme français qui se réinventait sous couvert d’indépendance du pays [si l’indépendance malgache fut proclamée en 1960, la France exerça jusqu’en 1972 une domination sur l’administration du

pays, ndlr]. C’est ce qu’on appelle la « présence française », qui est un terme presque médiumnique, comme si on était des fantômes. Et le film sur Act Up, c’était sur le passage des années 1980, où les personnes gay subissaient l’épidémie du sida dans la stupeur, aux années 1990 où on passait à un « nous » collectif et où on décidait de combattre cette épidémie.

Le point de départ de L’Île rouge vient donc de sensations liées à votre enfance de fils de militaire dans l’armée de l’air ?

C’est vraiment un film sur la prise de conscience d’un enfant qui pressent à quel point la réalité est un théâtre. Et l’objet de la pièce serait le bonheur. J’avais raconté à ma productrice Marie-Ange Luciani et à Gilles Marchand, qui m’a aidé sur le scénario, cette histoire toute bête : à la fin de nos deux années vécues à Madagascar, alors que j’avais 8 ans, je suis sorti sur la base militaire, la nuit, habillé en Fantômette [héroïne d’une série de romans français pour la jeunesse publiée à partir de 1961, ndlr].

Alors, il ne s’est absolument pas passé ce qu’on voit finalement dans le film, car j’ai juste parcouru trois blocs et j’avais tellement peur que je suis rentré. Mais cette scène de

l’enfant dans la nuit était primordiale pour le projet. Il s’agit de revisiter les lieux qui sont habituellement animés du théâtre du bonheur et dont on voit qu’ils sont déjà vidés et dépeuplés, comme après un départ. J’ai donc essayé, comme dans 120 battements par minute, de partir d’éléments réels et d’anecdotes précises pour construire et repenser l’architecture de tout cela. Je pense beaucoup au cinéma comme une architecture : comment on coulisse, comment on dispose une pièce principale, un couloir, dans quelle pièce on arrive… Avec L’Île rouge, je voulais quasiment retrouver la logique de rêve, qui me permettait, quand j’étais enfant, de passer d’une chose à l’autre et d’envisager le monde. Dans l’inconscient colonial, il y a la question de l’Arcadie, c’està-dire le pays utopique où tout serait en abondance. Mais où on oublie chaque fois qu’il y avait des gens avant nous à qui appartenait ce pays. Car, en vérité, tous les paradis perdus ont été des paradis volés.

Pour cela, vous usez d’une structure narrative relativement complexe. On suit plusieurs familles à travers le regard d’un enfant, et on assiste aussi à l’amenuisement de la présence française à Madagascar à

26 no 197 – mai 2023 Cinéma > Entretien

ROBIN CAMPILLO

« Dans l’inconscient colonial, il y a la question du pays utopique où tout serait en abondance. »

travers des bribes d’informations retranscrites oralement.

À un moment, je me disais que les brumes de mon souvenir étaient exactement comme les brumes que l’enfant du film essaie de dissiper pour tenter de comprendre la réalité qui l’entoure. Il y a d’un côté la conscience qui naît chez ce garçon [nommé Thomas dans le film, et joué par Charlie Vauselle, ndlr], et d’un autre côté ma conscience d’adulte qui revient sur cette époque. Je m’intéresse aux relations souterraines entre les personnages, mais observées de loin en loin. Je voulais que les informations et les sensations arrivent à l’esprit du public comme elles m’arrivaient à l’esprit quand j’étais enfant. À cet âge, l’attention est parasitée par plein de choses, et la narration devait prendre en compte ce parasitage. Le film est comme une lutte des imaginaires, le petit Thomas est pris entre différentes images dont on ne sait pas si elles sont toutes réelles.

Il y a notamment une scène d’exorcisme dont j’ignore moi-même le statut. Car le film travaille sur les ouï-dire. On entend les adultes parler de quelque chose et on se demande si c’est réel. Dans l’écriture et jusqu’au montage, ça a été un travail de dentelle. Moi, je pense qu’il vaut mieux perdre le spectateur que trop le prendre par la main. La fiction, c’est aussi ce désir d’entrer dans l’image parce qu’on ne la comprend pas complètement. Je trouve assez fascinant qu’on soit parfois désorienté au cinéma. Moi, dans la réalité, je suis très souvent désorienté.