INFRAROUGE

Nr. 225 Décembre 2022

JOURNAL DES JEUNES SOCIALISTES

L’hôpital va mal.

Cette réalité n’est pas nouvelle, c’est pourtant seulement maintenant que le problème commence à être médiatisé – même si cela reste trop faible – car durant des années la crise couvait. Ainsi, dès lors qu’une pandémie est venue chambouler nos vies, la situation s’est sans surprise envenimée. Notre système de santé a montré ses limites, et nous sommes aujourd’hui au bord du gouffre. Une fatalité, diront certain·es comme si, les logiques libérales de rentabilité et de profit ne devaient surtout pas être remises en cause, y compris au sein même des établissements de santé.

C’est pourtant ce que nous essayons de faire, à notre échelle dans ce numéro, au travers d’un dossier dédié à la santé en Suisse. Nous refusons de prendre la situation actuelle pour une fatalité. En prenant le temps de l’analyse, nous sommes convaincu·es qu’il n’est pas encore trop tard pour changer de paradigme.

Dans ce numéro de l’Infrarouge, nous avons également voulu nous pencher sur le retour du fascisme en Europe, illustré par l’arrivée au pouvoir de partis d’extrême droite en Suède et en Italie. Un petit détour par le Qatar nous a également semblé opportun, alors que la Coupe du Monde 2022 fait plus que jamais polémique.

Pour finir, d’autres thématiques vous sont aussi proposées dans ce numéro ; parmi elles, le soulèvement en Iran provoqué par la mort de Mahsa Amini a attiré l’œil de notre rédaction, les réponses que la gauche doit apporter après l’acceptation d’AVS 21, et bien plus encore.

En espérant que ce nouveau numéro vous plaira, nous vous souhaitons d’ores et déjà, camarades, une bonne lecture

Editorial TU AS UNE IDÉE POUR UN ARTICLE ? ENVIE DE PARTICIPER AU PROCHAIN NUMÉRO ? FAIS-NOUS SIGNE À INFRAROUGE@JUSO.CH ! 2 | Infrarouge Nr. 224

JS Suisse | 3

Sommaire

07

« Depuis la pandémie, j’ai le sentiment que les gens autour de moi sont démotivés »

« La santé mentale reste un sujet tabou »

Inégalités sociales et tabagisme : la double peine

Réforme des soins infirmiers : où en sommes-nous ?

Fascisme en Europe : le retour en force

15

Santé et travail : la protection sociale comme élément essentiel 04 05 09 11 12 13 14 16

Call of Duty MW2 : un jeu politique ?

Foto: Vidal Balielo Jr.

Le scandale de la coupe du monde au Qatar Morte pour avoir laissé apparaître une mèche de cheveux AVS21 : la dernière défaite DOSSIER MONDE MOUVEMENTS PERSPECTIVES POURCENTAGE CULTUREL

DOSSIER

Santé et travail :

la protection sociale comme élément essentiel

Texte : Margarida Janeiro

Nous le savons, la protection sociale est un élément essentiel dans la lutte contre les inégalités. Bien qu’imparfait, laissant encore sur le carreau et dans des zones grises certain·es, le système d’assurances sociales est un élément clé permettant de protéger les plus vulnérables face aux ravages du système capitaliste. Il ne faut pas oublier cependant qu’en plus de protéger les plus vulnérables, son existence est aussi un garant de la santé publique.

Ne pas tirer sur la corde

On l’oublie souvent, mais l’existence d’une bonne protection sociale permet de ne pas avoir à travailler lorsque l’on est malade ou invalide : l’assurance-invalidité, l’assurance-accident et l’assurance perte de gains comblent le manque à gagner de l’employé·e. Cela permet d’éviter de tirer sur la corde en allant travailler alors que l’on n’est clairement pas en capacité de le faire, tout en garantissant un revenu minimal. Malheureusement, cette garantie n’est pas parfaite : les perspectives néolibérales qui imprègnent la gestion de la protection accidents et invalidité font tout pour pousser les assuré·es à retourner au plus vite au travail. L’assurance perte de gains (APG) en cas de maladie est totalement dépendante du choix de l’employeur d’assurer ses employé·es : en cas de maladie prolongée, les assuré·es n’ont pas forcément de remplacement de salaire. Il y a ainsi là un manque sur lequel il est important que la gauche propose des solutions, par exemple en rendant les APG obligatoires, peu importe l’emploi ou le taux de travail. Une réflexion doit être entamée sur les besoins en assurances et les atteintes du travail sur la santé.

Des travailleuse·eurs sain·es, une production saine

Que cela soit au service de l’économie capitaliste ou des services publics, les assurances sociales permettent au moins de garantir une production de biens et de services de qualité pour les consommatrice·eurs ou les citoyen·nes. Pouvoir travailler dans de bonnes conditions de santé permet d’effectuer un travail bien fait. Prenons par exemple le corps infirmier : des soignant·es en proie à des problèmes de santé prodigueront de moins bons soins. De même, un chauffeur de bus travaillant malade pourrait être dangereux pour ses passagers. Pourtant, comme le montre une étude d’Unisanté pour les syndicats des transports publics, seul·es 4% des conductrice·eurs sont en parfaite santé. Les autres assurances sociales

permettent aussi de garantir une bonne santé. L’AVS et la fixation d’un âge correct pour la retraite sont ainsi des piliers pour garantir une bonne santé tout au long de la vie : on empêche nos aîné·es de devoir travailler au moment où la santé décline. L’assurance chômage évite aux travailleuse·eurs de tomber dans un manque à gagner. Elle permet ainsi aux travailleuse·eurs d’avoir un budget suffisant pour se nourrir ou accéder aux soins et à la médication, éloignant ainsi la peur de devoir débourser beaucoup pour se soigner, permettant des économies à long terme pour la société.

Des perspectives sociales (en attendant la fin du capitalisme)

Les assurances sociales ne sont pas parfaites ; parfois, elles ne font que réguler des failles majeures du capitalisme. Toutefois, il est important de ne pas faire comme si elles allaient de soi. Elles doivent sans cesse être défendues comme un pilier essentiel de la cohésion sociale, pour que nous prenions soin des un·es des autres, et ainsi garantir la santé de la population, notamment des plus vulnérables. Les assurances sociales pour la plupart d’entre elles reposent sur de solides bases collectives (Lampart & Janeiro 2022), fonctionnement qui se rapproche le plus d’un modèle socialisé. Pour cela, nous devons lutter contre la privatisation de leurs fonctionnements, contre le démantèlement des prestations et pour une

Pour aller plus loin sur les assurances sociales : Janeiro, M. et Lampart, D. (Novembre 2022). Solidarité : les avantages économiques des assurances sociales, Dossier 150, Union syndicale suisse et travail : la protection sociale comme élément essentiel

4 | Infrarouge Nr. 224

DOSSIER

Né avec la maladie des os de verre, de nombreux problèmes de santé m’ont souvent contraint à séjourner dans les hôpitaux. Depuis quelques années, je constate que les conditions dans lesquelles mes séjours ont lieu se détériorent. Manque de personnel, manque de temps, déshumanisation du travail, les problèmes sont nombreux. N’étant toutefois pas le mieux placé pour en parler, j’ai décidé de demander à deux infirmière·ers leur ressenti quant à l’état actuel de l’hôpital et de leur profession.

Présentez-vous brièvement.

Aurore Bérard : Je m›appelle Aurore Bérard, j›ai 43 ans. Je viens du Valais et j›ai effectué ma formation à 30 ans, à Sion, puis à Lausanne. Dès 2009, j›ai travaillé à l›hôpital de Sion en pédiatrie, et j’avais une activité d›infirmière indépendante. En 2017, je me suis dirigée vers les soins palliatifs à l›hôpital de Martigny durant quelques mois, avant de quitter l›hôpital du Valais la même année pour travailler à la Maison de Terre des Hommes, à Massongex. J›ai fini par rejoindre les soins pédiatriques du CMS du Valais Romand en 2018.

David Goix : Je m›appelle David Goix, je suis franco-suisse, infirmier depuis 12 ans. J›ai fait toutes mes formations en France, mais j›ai directement commencé à travailler en Suisse, au CHUV, d›abord dans les soins intensifs de pédiatrie pendant six ans, puis aux urgences de cet hôpital pendant trois ans. Après ça, j›ai quitté le CHUV, et travaillé dans divers hôpitaux vaudois, ainsi qu›aux HUG durant quelques mois. Je suis finalement revenu au CHUV fin 2020.

a montré à quel point notre système de santé était précaire. Bref, le vrai problème selon moi vient des conditions de travail et du manque de personnel. Les salaires, eux, n’incitent pas à rester dans la profession.

AB : A vrai dire, je ne vois plus l’hôpital de l›intérieur en tant qu›employée. Mais je garde des liens avec, de par des ami·es, ou des patient·es qui viennent de quitter l’hôpital et ont besoin de soins à domicile. De mon côté, lorsque je travaillais en pédiatrie, je me trouvais chanceuse de mes conditions de travail. La situation y était toujours un peu plus confortable que dans d›autres services. Désormais, j›entends d›ancien·nes collègues me faire part d›une situation plus difficile. Le manque de personnel affecte désormais tous les services, en particulier depuis la pandémie de COVID qui

DG : Selon moi, la situation a particulièrement changé depuis l›apparition du COVID. Depuis la pandémie, j›ai le sentiment que les gens autour de moi sont démotivés. On vient faire notre travail sans plaisir. Je me souviens par exemple de la fin 2020 : la charge de travail était telle que 30% des effectifs des soins intensifs sont partis. Ensuite, une fois que les choses se sont tassées, j›ai eu le sentiment d›avoir en face de moi des collègues à bout. Comment en est-on arrivé là ? Selon moi, il y a plusieurs raisons. Déjà, je crois que le COVID a accéléré une sorte de déshumanisation du travail. Dorénavant, j›ai l›impression de n’être qu’une case sur un planning, placée là où elle sera le plus efficace. On fait notre tâche, on exécute les ordres, mais on ne peut plus prendre le temps de discuter avec le patient. Ensuite, nous sommes désormais toujours dans l’urgence. Et tout cela se fait au détriment de la ou du patient·e, qu’on transfère d›un service à un autre, pas forcément parce qu›elle ou il est apte à quitter les soins intensifs, mais parce qu›elle ou il est la ou le moins malade et qu’il faut faire de la place pour la ou le suivant·e. Enfin, on n›a pas le sentiment non plus d›être spécialement soutenu·es par la hiérarchie. Celle-ci manque de moyens. Les responsables de service perdent leur autonomie et sont contraint·es de suivre les ordres venus d’une administration qui ne semble pas comprendre notre réalité, comme déconnectée de celle-ci. Obsédée par les chiffres, l’administration met de côté tout l›aspect humain, qui a totalement disparu depuis deux ans. Désormais, c›est comme si les patient·e·s n›étaient plus que des pions.

Que pensez-vous de la situation de l›hôpital actuellement en Suisse, comment a-t-elle évolué depuis vos débuts dans la profession ?

«

Depuis la pandémie, j’ai le sentiment que les gens autour de moi sont démotivés. »

Propos JS Suisse | 5

recueillis par Nathan Wenger

Beaucoup de soignant·es quittent actuellement le métier et parfois les étudiant·es ne vont pas au bout de leur formation. Comment expliquez-vous cela ?

AB : Déjà, pour les étudiant·es en stage, il n’y a pas d’heure de nuit, par exemple ; les horaires sont aménagés. Le problème, c’est que l›étudiant·e ne se rend pas compte à quel point les horaires peuvent être irréguliers. Ensuite, comme je l›ai déjà évoqué, la rémunération n›encourage pas vraiment à entrer ou rester dans le milieu. Selon moi, elle est toujours trop basse, compte tenu des responsabilités que l›on a, du travail qui est le nôtre. A titre personnel, je travaille à 70%, pour 4000- 4200 francs net par mois. C›est un salaire suffisant qui permet de vivre correctement, mais le budget est serré. Le revenu, combiné aux conditions de travail, contribue sans doute au fait qu›un certain nombre d›infirmière·ers quitte la profession pour se diriger vers la médecine alternative.

DG : Je pense qu›il y a plusieurs aspects à prendre en compte. Déjà, pour un étudiant, le contraste entre les études et la réalité est trop grand. Durant sa formation, l›étudiant·e emmagasine des connaissances théoriques mais, durant ses stages, elle ou il ne prend pas conscience de ce qu›implique ce métier, des responsabilités qu›elle ou il va avoir, des contraintes dues aux horaires et du salaire de misère octroyé à la fin de la formation, qui est sauf erreur de 5100 francs brut par mois pour quatre ans d›étude et un bachelor. Aujourd›hui, ce que la hiérarchie attend d›un·e jeune infirmière·er ne correspond pas à l›idée qu’elle ou il se fait du métier en tant qu›étudiant·e. C›est triste de se dire que l›on fait quatre ans d›études pour des gens qui, au bout de deux, trois ans, arrêtent.

Comment voyez-vous le futur de l›hôpital ?

AB : Je m›attends à une implosion du système. L›hôpital va vraiment très mal et continuer comme ça n›est vraiment pas possible. Dans les hôpitaux, le manque de personnel n›est pas durable, il impacte trop sur la qualité des soins. Aux soins à domicile, on ressent aussi les difficultés, les patient·es sortant de plus en plus tôt de l›hôpital. Or, la ou le patient·e ne peut pas passer directement de la table d›opération à son domicile, ce n›est pas possible.

DG : Selon moi, la plupart des gens ne sont pas au courant de la situation de l›hôpital. Dès lors, je ne pense pas que la situation va s›améliorer. Au contraire, on aura de plus en plus affaire à un hôpital déshumanisé, cherchant à être rentable. Il y aura des fermetures d›hôpitaux, l’offre sera limitée. La qualité des soins a déjà décliné, et je pense que ce déclin va se poursuivre avec des soins coupés de leur côté humain, ce pour quoi nous sommes formé·es à la base. Il y a une opposition entre le désir de rentabilité des hôpitaux et la qualité des soins. On ne peut pas travailler comme une entreprise et faire du profit à tout va, en tout cas pas dans ce métier.

Quelles solutions voyez-vous pour soulager les hôpitaux ?

AB : Pour soulager les hôpitaux, j›espère que la situation autour des médecins généralistes va s›améliorer. Il n›y en a actuellement pas assez. Malheureusement, la pénurie de médecins est grande et on doit aller piocher à l›étranger. Face au manque de personnel, les politiques ont (ré)introduit des formations en école ES, plus courtes et plus accessibles. A voir si la qualité des soins sera garantie.

DG : D’une part, des économies sur les coûts de la santé pourraient être réalisées si on donnait aux infirmière·ers leur rôle de prévention et d’éducation auprès des patient·es : un·e patient·e qui gère mieux sa santé fera moins de complications. Prévenir certaines maladies permet d’en éviter le coût. D’autre part, selon moi, l›hôpital ne doit pas être là pour faire du profit, mais plutôt pour veiller au bien-être de la population. Les soins ont un coût, j›en ai bien conscience. Mais si l›on arrêtait d›être dans cette politique du rendement absolu, l›hôpital irait mieux.

6 | Infrarouge Nr. 224

DOSSIER JS Suisse | 7

« La santé mentale reste un sujet tabou »

Interview · Le 1er juillet dernier entrait en vigueur la nouvelle réglementation de la psychothérapie pratiquée par les psychologues. L’occasion de faire le point sur la démocratisation de la santé mentale et le marché du travail des psychologues-psychothérapeutes.

La pandémie de COVID-19 aura au moins eu le mérite de faire émerger la problématique de la santé mentale dans le débat public. En 2020, une étude de The Lancet, la célèbre revue médicale britannique, révélait que les cas d’anxiété et de dépression avaient augmenté de 25 % dans le monde en raison de la crise du coronavirus. En Suisse, la nouvelle réglementation de la psychothérapie pratiquée par des psychologues, entrée en vigueur le 1er juillet dernier, s’inscrit dans une volonté de faciliter l’accès des personnes souffrant de troubles psychiques à ces soins. Dès lors, sur la base d’une prescription faite par un·e médecin, les prestations fournies par les psychologues-psychothérapeutes sont prises en charge par l’assurance de base. Toutefois, s’il s’agit d’une avancée importante pour les patient·es et les professionnel·les concerné·es, il reste à régler un certain nombre de défis en matière d’accessibilité de ces prestations, du marché du travail correspondant et sur la démocratisation de la santé mentale en général. À ce propos, Infrarouge a interrogé Alessandro (32 ans) et Florence* (26 ans), deux psychologues diplômé·es.

Selon vous, la santé mentale reste-t-elle encore un sujet tabou dans notre société ?

Florence : Bien qu’il y ait eu du progrès ces dernières années, la santé mentale reste encore un tabou dans beaucoup de milieux. La raison est que c’est un sujet encore méconnu, dont il faudrait parler davantage.

Alessandro : Oui, la santé mentale reste un sujet tabou. Cependant, je suis plutôt rassuré pour l’avenir, car je constate qu’il y a de moins en moins de stigmatisation. J’observe notamment une différence dans la perception des troubles mentaux entre mes patient·es plus âgé·es et les plus jeunes.

Comment démocratiser davantage la santé mentale ?

A : À mon sens, il faudrait continuer d’en parler pour normaliser les suivis psychologiques. Il faudrait arrêter d’utiliser le terme « burnout » pour décrire tout trouble psychologique. Si le mot « burn-out » fait probablement moins peur que celui de « dépression » ou de « trouble anxieux », cela montre bien qu’il reste du chemin à faire en termes de déstigmatisation.

Propos recueillis par Mathilde de Aragao © lightsource / depositephotos

F : D’une manière plus pratique, cela pourrait se traduire, par exemple, par des ateliers et des interventions dans les écoles, et ce même auprès des élèves les plus jeunes. Ainsi, on familiariserait les enfants aux concepts liés au bien-être et aux émotions d’une manière adaptée à leur âge. Ces notions constitueraient une porte d’entrée vers des sujets plus complexes qui viendraient par la suite.

La santé mentale est-elle aujourd’hui suffisamment considérée par les pouvoirs publics ?

A : Oui et non. La santé mentale représente un enjeu majeur pour la santé publique. De ce fait, les pouvoirs publics ne peuvent pas l’ignorer. Néanmoins, selon moi, elle n’est pas encore considérée à sa juste valeur. De plus, les assurances maladies dictent trop souvent le déroulement des prises en charge psychologiques. Le plus inquiétant reste la difficulté d’accès aux soins pour les patient·es en raison des franchises élevées, des listes d’attente et de la méconnaissance du public sur les possibilités de prise en charge. C’est aux pouvoirs publics de s’assurer que les personnes nécessitant une prise en charge puissent être suivies rapidement et que les possibilités de traitement soient connues du grand public. J’ai tout de même l’impression que la Direction générale de la santé a bien ces objectifs en tête.

F : Il y a une certaine ambivalence dans la société où d’une part on demande l’avis des expert·es, et d’autre part les opinions des expert·es en psychologie ne sont pas toujours prises en compte dans la pratique.

Que pensez-vous de la qualité de l’offre de formation postgrade et de formation continue ?

F : Je n’ai pas encore eu la chance d’entreprendre une formation postgrade, donc je ne peux pas en juger la qualité. Le véritable problème est qu’elles sont vraiment difficiles d’accès.

A : Les universités et les différentes entités de psychologie suisses délivrent des formations postgrades et continues d’excellente qualité. Par exemple, pour pouvoir exercer comme psychothérapeute, il faut réussir une formation allant de 4 à 6 ans minimum et comprenant, en plus des cours, 200 heures de supervision et la rédaction de nombreux documents plus un mémoire final. En revanche, l’accessibilité des formations postgrades n’est vraiment pas idéale ; beaucoup de jeunes psychologues se retrouvent sans possibilité de formation après leur Master.

Que pensez-vous des perspectives professionnelles en psychologie ?

F : Ce que j’aime beaucoup dans le domaine de la psychologie, c’est qu’il y a justement un grand choix de chemins à prendre. En

entreprenant ces études, beaucoup pensent qu’on finit par être psychologue en cabinet, en hôpital ou en entreprise, mais il y a beaucoup d’autres parcours à entreprendre.

A : Le titre et le diplôme de psychologue ouvrent beaucoup de perspectives, la psychologie étant un domaine très varié. Pour ce qui est de la psychothérapie, cela dit, les perspectives sont limitées par les places de formation postgrade et cliniques disponibles.

Avez-vous rencontré des difficultés à accéder au marché du travail ?

A : Non, mais j’ai eu beaucoup de chance car le marché du travail est saturé. Bien que la demande augmente de plus en plus, l’offre ne semble pas suivre et peu de nouveaux postes sont créés. C’est une situation difficile pour les jeunes psychologues mais aussi pour les patient·es qui peinent à trouver des professionnel·les disponibles. J’ajouterais aussi qu’il s’agit non seulement d’un marché saturé mais aussi très rude. Certaines institutions, et jusqu’à présent certains cabinets et psychiatres, profitaient de cette situation pour employer des psychologues dans des conditions abusives. Si la nouvelle réglementation devrait changer cela, force est de constater que l’exécution de cette nouvelle loi est pour le moment plutôt chaotique. Les tarifs ont eu du mal à être négociés, certaines assurances profitent du flou juridique actuel et environ 50 % des psychologues-psychothérapeutes en formation ne pourront plus continuer à travailler en 2023 dans les conditions actuelles.

F : Oui. Même si les psychologues sont de plus en plus intégré·es, il n’y a pas suffisamment d’offres par rapport au nombre d’entre elleux qui obtiennent leur diplôme chaque année. Et pourtant, les patient·es attendent des semaines, parfois des mois, avant d’être pris en charge ! Cela veut dire qu’il y a bien de la demande de la part du public, mais que les institutions ne sont pas encore organisées pour accueillir et former ces jeunes psychologues. Dans ce cas de figure, tout le monde est perdant : les psychologues-psychothérapeutes sont submergé·es, les jeunes psychologues peinent à trouver du travail et les patient·es attendent très longtemps avant d’être pris·es en charge. Par ailleurs, les jeunes psychologues qui n’ont pas terminé leur formation en vue de devenir psychothérapeutes ou pas encore eu la possibilité d’en entreprendre une sont dans une précarité aussi aberrante qu’insensée.

*Nom d’emprunt

8 | Infrarouge Nr. 224

DOSSIER

Inégalités sociales et tabagisme : la double peine

Texte : Camille Robert

Les substances psychoactives, qu’elles génèrent une addiction ou non, ont de tout temps suscité la curiosité et l’appétence de l’être humain. L’utilisation de substances remonterait ainsi à avant l’apparition de l’écriture. Qu’elles soient légalisées - comme l’alcool ou le tabac - ou non, les substances psychoactives se sont ensuite inscrites dans un système capitaliste particulièrement profitable : dépendante, la clientèle est captive. Lorsque la substance est illégale, aucune prise sur le marché n’est possible, mais dans un marché régulé, l’État adopte des mesures particulières pour limiter les dégâts que causent la libéralisation d’un produit addictif et nocif. Il adopte donc des politiques de prévention, financées par des taxes, limite la publicité ou encore les lieux de vente. D’un autre côté, il bénéficie des recettes générées par ces produits.

La consommation régulière de certaines de ces substances ont des conséquences bien connues sur la santé. Sur l’ensemble des cancers dans le monde, la moitié des cancers dont on peut identifier un facteur de risque sont causés par le tabac et/ou l’alcool. Si l’on sait déjà que nous ne sommes de loin pas tous·tes égales·aux face à la santé, il en va de même pour les addictions. Ce qui est d’autant plus problématique, c’est que l’État, avec ses politiques de prévention citées plus haut, non seulement n’essaie pas de corriger ces inégalités, mais participe en plus à les creuser. Exemple avec le tabagisme.

Inégalités sociales et tabagisme

Les inégalités sociales sont particulièrement marquées dans la consommation de cigarettes : en Suisse comme ailleurs, la part de fumeuses et de fumeurs, et parmi celle-ci, de gros fumeuse·eurs, est plus élevée chez les personnes qui ont un faible niveau de formation et qui exercent une profession socialement peu valorisée. Ces différences sont d’autant plus marquées chez les jeunes (25-44 ans) : la part de fumeuses et de fumeurs est de 43% chez les personnes sans formation post-obligatoire, contre 27% chez celles ayant une formation tertiaire. Indépendamment de l’âge et du genre, les travailleuses et travailleurs non-qualifié·es ont 1,5 fois plus de risque de fumer que les personnes ayant une fonction

dirigeante. Les personnes vulnérables à la fumée sont donc plus souvent en situation de précarité socioéconomique ; on constate aussi une corrélation entre consommation de tabac et d’alcool ainsi que plus de difficultés psychiques, telles que la dépression, chez les personnes qui fument. Le tabagisme est un facteur de risque de premier ordre pour de nombreuses maladies pulmonaires et cardio-vasculaires. En Suisse, le tabagisme cause chaque année le décès prématuré de plus de 9’000 personnes : les fumeuses et les fumeurs voient leur espérance de vie baisser de 14 ans environ par rapport à la moyenne.

Prévention du tabagisme

L’article 131 al. 1 de la Constitution prévoit que la Confédération peut prélever un impôt spécial à la consommation sur le tabac, les boissons distillées, la bière, les automobiles, le gaz, le pétrole, bref : il permet à la Confédération de taxer des produits dont on sait qu’ils génèrent des externalités négatives, comme l’addiction ou la pollution. La Confédération prélève donc un impôt sur le tabac : il représente 52% du prix du paquet de cigarettes. Cet impôt est entièrement affecté au financement de l’AVS (art. 112 al. 5 Cst). Il rapporte 2 milliards de francs chaque année à l’AVS, soit environ 5% de ses recettes totales.

© Camille Robert

JS Suisse | 9

Pour chaque paquet de cigarettes vendu, une taxe fixe de 2,6 centimes est prélevée afin d’alimenter le Fonds de prévention du tabagisme, qui reçoit ainsi environ 13 millions de francs par an. Ce fonds, géré par la Confédération, sert à financer des mesures de prévention du tabagisme ainsi qu’à soutenir les programmes cantonaux de prévention. Une autre taxe de 2,6 centimes est également prélevée afin de financer le Fonds pour la culture du tabac indigène, qui vise à promouvoir la culture de tabac en Suisse. La TVA vient enfin s’ajouter au prix du paquet de cigarettes.

Pour résumer, un paquet de cigarettes acheté dans le commerce à 8,80 francs rapporte ainsi 4,56 francs d’impôt à la Confédération pour l’AVS. Avec ses 2,6 centimes, la taxe pour la prévention ne représente que 0,3% du prix de vente.

Financer une prestation sociale dont on ne bénéficie pas

Pour les fumeuses et les fumeurs, c’est donc la double peine : la majeure partie de l’argent dépensé dans un paquet de cigarettes sert à financer l’AVS, une prestation dont elles et ils sont le moins susceptibles de bénéficier, en raison de leur durée de vie raccourcie. Celles et ceux qui touchent l’AVS ont les rentes les plus faibles puisque leur emploi ne leur a généralement pas permis de participer beaucoup via les cotisations salariales, alors que via l’achat de cigarettes, elles et ils ont généré 5% des recettes de l’AVS.

La Confédération, pendant ce temps, finance son fonds pour la prévention à la même hauteur que son fonds pour la promotion de la culture du tabac suisse, montrant ainsi son sens des priorités. L’impôt sur le tabac lui rapporte plus que ce que ne perçoit le commerce et le fabricant, alors même que le tabagisme ne lui coûte rien : les frais de santé générés par le tabagisme passent par le système de soins, géré par les cantons, et par la LAMal. Les coûts sont donc supportés par les cantons et les assuré·es. Selon une étude réalisée par l’institut Polynomics, le tabagisme coûte chaque année plus de 3,8 milliards de francs à la collectivité.

Pour la Confédération, le tabagisme est presque une aubaine : il ne lui coûte rien mais permet de financer l’AVS par des personnes qui vivent moins longtemps. Avec une politique de prévention aussi faible, et le peu de moyens investis pour diminuer le tabagisme, la loi actuelle contribue ainsi à renforcer les inégalités sociales en matière de santé et de tabagisme.

Bibliographie

GBD, Cancer Risk Factors Collaborators. 2022. The global burden of cancer attributable to risk factors, 2010-19: a systemetic analysis for the Global Burden of Disease Study, 2019, The Lancet, 400(20).

Office fédéral de la statistique, Enquête suisse sur la santé 2017 : Consommation de tabac en Suisse, 2020, Département fédéral de l’Intérieur, Berne.

Office fédéral de la santé publique, Espérance et qualité de vie réduite pour les fumeurs, 14 avr. 2020, consulté en ligne le 23 oct. 2022.

Office fédéral de la santé publique, Le fonds de prévention du tabagisme FPT, 12 janv. 2021, consulté en ligne le 23 oct. 2022.

Office fédéral de la santé publique, Imposition du tabac : les prix élevés font baisser la consommation, 2 déc. 2020, consulté en ligne le 23 oct. 2022.

Fischer B. et al. 2020. Volkswitschaftliche Kosten von Sucht. Polynomics, Olten.

10 | Infrarouge Nr. 224

DOSSIER

Réforme des soins infirmiers : où en sommes-nous ?

En mars 2020, nous sommes entré·es dans une période de pandémie où il était difficile de réaliser les changements et dommages que cette crise allait nous faire subir. De nombreux secteurs ont été limités ou contraints à la fermeture. Cela a été le cas pendant quelques mois pour les restaurants, bars, musées et autres commerces considérés comme non-essentiels. Il y a pourtant bien un secteur qui n’a pas été mis de côté et qui était absolument essentiel tout au long de cette crise : celui des soins. Au mois de mars, on applaudissait les soignant·es depuis nos fenêtres et nos balcons comme si c’était cela qui allait changer leur quotidien, comme si c’était cela qui allait changer les heures de travail à rallonge, l’épuisement des équipes, les burn-outs et les abandons des plus jeunes et moins jeunes face à des conditions de travail et une pression toujours plus forte.

Il n’a pas fallu attendre la pandémie du COVID-19 pour que le secteur de la santé soit sous tension, mais la crise a certainement aggravé la situation. Le 28 novembre 2021, nous avons voté sur l’« initiative sur les soins infirmiers », qui a été acceptée à 61 %. La position de la population était donc claire : une action urgente était nécessaire. Pour rappel, l’initiative demandait à la Confédération et aux cantons de reconnaître que la santé et les soins sont un domaine primordial et que chaque personne doit avoir droit à des soins de qualité — et pour ce faire, avoir suffisamment de professionnel·les qualifié·es dans le domaine en question. L’initiative demandait aussi que des réglementations régissent les conditions de travail et la rémunération des soins, mais aussi le développement professionnel et les pratiques de facturation. Des revendications posées de longue date dans le milieu médical, et hospitalier en particulier.

Pendant la campagne, le Conseil fédéral s’est contenté de reconnaître l’urgence de la situation, tout en soutenant plutôt le contre-projet indirect adopté par le Parlement. Il voyait la nécessité d’agir dans le cadre de la formation et la formation continue qu’il était prêt à soutenir jusqu’à un montant d’un milliard sur 8 ans. En revanche, tous les autres points n’étaient selon lui pas de son ressort ; c’était plutôt aux cantons de s’en occuper. Dommage pour lui, la population en a décidé autrement — et c’est tant mieux, au vu de l’urgence. C’était sans compter notre légendaire rapidité pour la mise en œuvre des lois. Aujourd’hui, plus d’un an après la votation, le Conseil fédéral a décidé que l’initiative serait mise en œuvre en deux temps, favorisant d’abord une première phase acceptée par le Conseil des États

en septembre 2022 et qui durera jusqu’en 2024, mettant la priorité sur la formation. Quant à la deuxième phase concernant l’amélioration des conditions de travail, la rémunération et les perspectives professionnelles, ce ne sera pas pour tout de suite. La Confédération se cache derrière son rôle de coordinatrice, insistant sur le fait que c’est aux cantons d’agir car ils sont responsables de la mise en œuvre.

En clair, nous sommes au point mort ; là où il est facile de débloquer du budget pour notre défense militaire, il semble beaucoup plus compliqué d’investir dans le secteur de la santé. Les détracteurs de l’initiative se cachent derrière une certaine mauvaise foi, indiquant que tout aurait été bien plus rapide si le contre-projet avait été accepté et que, comme cela n’a pas été le cas, il faut maintenant accepter la lenteur du processus. Je ne sais pas si le camp bourgeois réalise la gravité de la situation, ni s’il mesure vraiment la portée de ses mots sur des travailleuse·eurs à bout de souffle. D’ici 2040, il est annoncé une pénurie d’infirmières·ers et de médecins, mais il y aura toujours une bonne excuse pour ne pas agir. Un jour, ils réaliseront que tout n’est pas affaire de bénéfices, mais parfois simplement d’investissement pour le bien-être global de la population. Affaire à suivre…

Texte : Cloé Baladier JS Suisse | 11

MONDE

Fascisme en Europe : le retour en force

Contrairement à ce que les partisan·es du statu quo bourgeois voudraient que l’on pense, le fascisme n’a pas disparu après la Seconde Guerre mondiale. Les mouvements fascistes sont présents en Europe depuis les années 1920 et n’ont jamais cessé d’exister. Qu’ils soient institutionnalisés ou non, ces mouvements haineux gangrènent de part et d’autre l’Europe.

Pour proposer une analyse de l’état du fascisme en Europe, il est nécessaire de définir ce terme, une tâche complexe qui ne fait pas consensus. Cependant, pour toutes celles et ceux qui sont sur les devants de la lutte contre les mouvements d’extrême droite, il ne faut pas céder au jeu de la définition et de l’euphémisation comme le font les mouvements fascistes qui n’assument pas publiquement ce qu’ils sont. Ainsi, un parti français malheureusement trop populaire préfère se désigner comme « Rassemblement » et se caractériser comme « national » en France. En Suède, le parti fasciste porte le nom de « Démocrates », alors qu’il a été fondé par des néonazis. Il ne faut pas tomber dans leur piège : des partis nationalistes, fondés par des néonazis, à la rhétorique et au vocabulaire militaires ne peuvent être autres que fascistes. Croire que le changement de « Front » à « Rassemblement » pour le RN en France nous dupera sur son idéologie violente serait comme croire que le PDC se serait séparé de son idéologie démocrate-chrétienne et de ses valeurs dépassées en devenant le Centre. Ainsi, ne nous privons pas d’appeler les fascistes par le bon terme. En effet, le fascisme est caractérisable par son racisme, son culte de la violence, son autoritarisme et son rejet systématique de la modernité pour protéger les traditions, tout en s’alliant aux grands capitalistes de leur pays. Tous ces points sont présents dans de nombreux mouvements et partis d’extrême droite, en Europe et ailleurs.

Les événements de cette année nous montrent que l’histoire du fascisme n’est pas encore terminée. Depuis la naissance de l’Union européenne, c’est la première fois qu’un de ses pays fondateurs est dirigé par un parti fasciste, en l’occurrence l’Italie, désormais gouvernée par Giorgia Meloni, présidente du Conseil des ministres et « ancienne » (selon ses dires) admiratrice de Mussolini. De plus, les élections parlementaires suédoises de cette année ont été marquées par le score d’environ 20% des Démocrates de Suède, en constante croissance depuis 2010. En addition à cela, la Pologne et la Hongrie sont dirigées depuis des années par des politiques homophobes, racistes et misogynes. Ces exemples démontrent

bien une triste réalité : la montée du fascisme en Europe n’est pas uniquement conjoncturelle. Les exemples sont nombreux : jamais le vote RN n’a été aussi haut en France, tandis qu’en Suisse, l’UDC est le parti le plus fort dans les institutions politiques. Cette montée de l’extrême droite xénophobe est inquiétante, d’autant plus que ces mouvements ne sont pas séparés mais alliés, à l’image de la relation nouée au fil des années par les frères Kaczynski, leaders du principal parti d’extrême droite en Pologne, et Viktor Orbán, premier ministre ultra-conservateur de Hongrie.

Pour illustrer cette présence fasciste en Europe, prenons le cas suisse. Le 16 octobre, des fascistes de la Junge Tat s’en sont pris, fumigènes et banderoles aux mains, à une lecture pédagogique de drag queens destinée à des enfants. Ils ont ensuite revendiqué cette action à visages découverts sur les réseaux. Une déclaration commune dénonçant cette action a ensuite été signée par l’ensemble des partis sauf, étonnamment, l’UDC. Ce n’est qu’un exemple parmi de nombreux autres des liens entre ce parti institutionnalisé d’extrême-droite et des mouvements fascistes. On pourrait également citer le fait que le groupement néonazi Militants suisses compte des membres de l’UDC en son sein. Ici aussi, les fascistes s’organisent et agissent.

Il faut que nous nous battions, que nous luttions pour arrêter ces mouvements et leurs actes inacceptables. La lutte antifasciste doit être une priorité pour notre parti.

¡No pasarán!

Texte : Julien Berthod 12 | Infrarouge Nr. 224

La coupe de la honte

Texte : Eliot Fournier

La Coupe du monde de football 2022 qui se déroule au Qatar sur les mois de novembre et décembre, entraîne depuis quelques temps des critiques de plus en plus nombreuses. Mais pourquoi cette résistance particulière à cette édition, surtout dans les milieux de gauche, à un événement déjà connu depuis longtemps comme le festival du consumérisme capitaliste qu’il est ?

Le problème, cette fois-ci encore plus que les autres, c’est le pays hôte : le Qatar est connu pour son gouvernement autoritaire et ses lois contraires aux droits humains, notamment sur les questions LGBTQIA+, le droit du travail ou encore la liberté d’expression. Les « relations sexuelles entre personnes de même sexe » peuvent valoir jusqu’à 7 ans de prison et la monarchie se réserve le droit de censurer les médias locaux ou étrangers pour les faire correspondre à ses lois. Il faut ajouter à cela les au moins 6500 ouvrières·ers mort·es sur les chantiers dédiés à l’événement ainsi que les peines de mort et de flagellation qui demeurent dans la loi qatarie et sont ponctuellement appliquées.

Tout ceci n’est pas dissimulé ou même nié par le gouvernement, comme on pourrait le voir en Chine par exemple : les lois qataries contraires aux droits humains étaient déjà en place en 2010, quand le pays s’est vu accorder par la FIFA la responsabilité de recevoir l’événement en 2022, et ce alors même que la fédération mentionnait dans ses statuts la nécessité de respecter les droits humains et des personnes LGBTQIA+. Cette même organisation qui prétend chaque année célébrer le mois des fiertés ne verrait-elle donc pas le problème à soutenir de telles valeurs chez l’un de ses partenaires majeurs ?

Il faut dire que le Qatar a fait des efforts de communication pour ne pas trop mettre ses partenaires dans l’embarras : selon les sources officielles, les personnes LGBTQIA+ seront les bienvenues à la Coupe du monde de cette année, à condition de « respecter la culture » qatarie. Une culture ouverte et tolérante, mais avec ses limites : si la promesse avait été faite en 2020 de pouvoir apporter des drapeaux LGBTQIA+ à l’événement, le gouvernement du Qatar est vite revenu en arrière, même les brassards arc-en-ciel ayant été interdits. De même, un tiers des hôtels qataris partenaires sur la liste officielle de la FIFA refusent ou placent des règles de « discré-

tion » vis-à-vis des personnes LGBTQIA+, et il aura fallu un scandale supplémentaire pour que la fédération les désavoue.

Mais alors, pourquoi s’entêter à organiser la Coupe du monde dans un pays où la communication et l’image de l’événement se retrouvent aussi malmenées ? Disons que le Qatar a fait beaucoup d’efforts pour s’intégrer au monde moderne, avec un talent surprenant. Bien au-delà du simple statut de commerçant de pétrole, le Qatar s’est donné les moyens et l’image d’un paradis de la démesure consumériste, entre piscines rooftop et centres commerciaux à l’architecture hors du commun. Ajoutez à cela une politique d’investissements culturels et symboliques intense, il est en fait assez facile de « s’acheter une respectabilité » au sein de la communauté libérale internationale.

Dès lors qu’un pays est devenu le lieu de villégiature de votre instagrammeuse·eur préféré·e, le propriétaire de votre équipe de foot favorite et de plusieurs hôtels de grand luxe à Paris, il est plus difficile d’y voir un acteur complètement inhumain — tout au plus y a-t-il sûrement quelques problèmes, mais qui n’en a pas ? Ils sont ainsi acceptés au sein et à la tête d’institutions prestigieuses, les faisant accéder à un rare statut de respectabilité.

En somme, peut-être est-ce cette respectabilité qu’il faudrait remettre en question. Si le club sélect des gens respectables a un standard aussi bas, il n’est pas certain qu’y être accepté doive encore être considéré comme un gage de quoi que ce soit. La communauté des pays riches et « développés » n’a jamais été très supérieure moralement aux autres, et il serait temps de lui retirer notre confiance dans la décision de ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas.

MONDE

JS Suisse | 13

MOUVEMENTS

Morte pour avoir laissé apparaître une mèche de cheveux

Texte : Cloé Baladier

C’est le 13 septembre dernier que Masha Amini se fait arrêter dans les rues de Téhéran. Son crime ? Un port du voile inapproprié selon la police des mœurs, qui la passe à tabac puis l’embarque. Trois jours après, elle meurt à l’hôpital. Depuis, l’Iran s’embrase ; le pays tout entier s’élève, les femmes en première ligne. Impossible de passer à côté des nombreuses vidéos d’iraniennes qui se coupent les cheveux en signe de soutien pour Masha et de riposte face à un régime d’oppression. Malgré une tentative de suppression d’internet par le régime, le message a été transmis au-delà des frontières. Des femmes du monde entier se sont coupé une mèche, une poignée de cheveux, afin de montrer leur soutien aux iraniennes.

Le ras-le-bol est général. Les règles strictes qu’est chargée de faire respecter la police des mœurs enferment les femmes en les privant de la liberté de se mouvoir et de s’exprimer. Les iraniennes veulent justice et liberté, elles ne veulent plus se taire et se battent pour la fin du régime islamique. Depuis l’élection en juin 2021 de l’ultra-conservateur Ebrahim Raïssi, la police des mœurs a vu ses droits s’étendre au détriment de la population iranienne et en particulier des femmes. En effet, son rôle dans la répression est connu et celle-ci n’a fait qu’accroître son pouvoir grâce à des décrets, procédures et lois qui ont encore permis de durcir le code vestimentaire des femmes depuis quelques mois. La conséquence de cela est une répression encore plus sévère en cas de non-respect. Cette révolte brave la loi sur le voile de 1983, rendant le port du voile intégral obligatoire. Depuis septembre, ce sont plus de 133 personnes qui ont été tuées pour s’être élevées contre cette loi, et les arrestations continuent tous les jours.

Contrairement à des interprétations occidentalisées, il faut bien comprendre que la révolte est politique et la critique dirigée contre un pouvoir qui instrumentalise le port du voile pour priver de liberté les femmes qui le portent : ce n’est pas une critique contre la religion musulmane. La professeure de sociologie Azadeh Kian souligne que le port du voile est, dès la révolution de 1979, utilisé par le régime comme un fondement idéologique pour se lier au sang

des martyrs. La révolution qui avait mené à la création d’une République était pleine de promesses. Elle avait pu naître grâce au rôle et à l’implication des femmes dans la révolution. Cette République qui devait être un signe d’avancée égalitaire et démocratique s’est basée pour sa création sur un discours mettant en avant le respect et la liberté des femmes. Les dirigeants avaient promis des améliorations notamment par rapport à la dignité des femmes. Aujourd’hui, les portraits des dirigeants brûlent et les voiles aussi car ces promesses n’ont pas été tenues.

La situation actuelle est le reflet d’un ras-le-bol des conséquences d’un islam politique : le manque de droits pour les femmes, de liberté et de démocratie. Les revendications sont aussi économiques que sociales. La mort de Masha (Zhina de son prénom kurde) a fait exploser un système et une jeunesse à bout de souffle face à un système politique qui a tant promis et si peu fait. C’est une critique par rapport à l’oppression des dirigeants qui ont un droit de vie ou de mort sur toute une population.

Les femmes se lèvent, le peuple entier se lève et une nouvelle révolution est en marche !

14 | Infrarouge Nr. 224

© KEYSTONE/DPA/Boris Roessler

PERSPECTIVES

AVS21 : la dernière défaite

Texte : Mehdy Henrioud

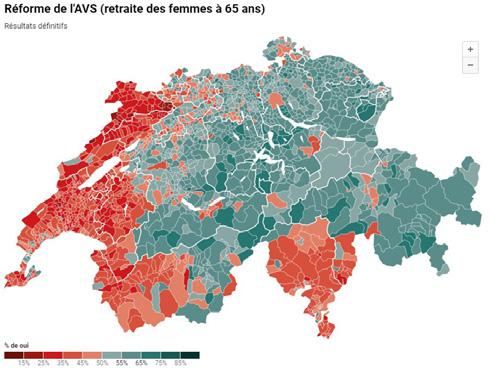

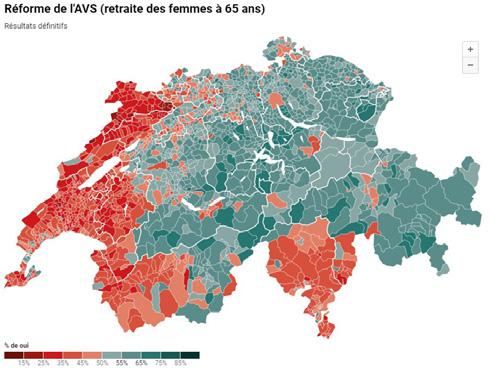

Un coup de massue : le 25 septembre dernier, le refus de la suppression de l’impôt anticipé paraissait anecdotique tandis que nous regardions tomber le résultat de la votation sur l’âge de la retraite des femmes. Finalement acceptée à 50,55%, elle marque un échec pour la gauche suisse, alors que celle-ci commençait enfin à tourner le dos à la droite après tant de compromis – RFFA, PV2020, etc. Soutenue par le conseiller fédéral socialiste Alain Berset, cette 10e révision est une nouvelle victoire du patriarcat sur les femmes : une égalité, inégalitaire au possible.

Alors que les tâches domestiques sont toujours mal partagées, que la justice peine à faire condamner les auteurs de violences sexistes et sexuelles et que le salaire des femmes est prêt d’un cinquième inférieur à celui des hommes – raisons « explicables » comprises –, les hommes ont décidé de se venger des mouvements #MeToo. Au sein même du Parti socialiste, près d’un quart des sympathisant·es ont plébiscité la réforme, selon le deuxième sondage SSR de la mi-septembre. Habitué·es à accepter les réformes de la droite, à l’image du « oui » massif à la consultation organisée pour PV2020, ce sont ces politicien·nes qui ont encouragé la réforme de l’AVS.

En tant que relève, nous ne pouvons pas nous contenter de ce résultat : il faut à tout prix lutter contre la droite et l’empêcher de poursuivre son tronçonnage des droits sociaux, droits acquis de hautes luttes au cours du siècle précédent, à grand renfort de grèves, de manifestations et de mort·es. La droite souhaite augmenter l’âge de la retraite à 67 ans, voire plus, sans rien proposer pour les chômeuse·eurs de longue durée ? Nous devons proposer une autre vision, bien plus radicale et bien plus humaine : la retraite à 60 ans pour tout le monde. Nous devons amener à la Suisse une autre vision de la société. Ceci passe par un rapport différent au travail et un respect inconditionnel des droits humains, en particulier ceux des femmes et des minorités.

Utopique, la retraite à 60 ans ? Peut-être. Certainement. Mais clairement réalisable : rien qu’en augmentant les cotisations salariales de 0,15 point, on finançait le manque à gagner projeté par l’AVS lors de la campagne AVS 21. Bien sûr, pour assurer des rentes décentes, peu importe le parcours de vie, il faut augmenter les cotisations sociales et mieux répartir la richesse. Impôt sur la fortune, impôt sur les successions, hausse générale des salaires seront nécessaires pour garantir ces financements, mais la détérioration des conditions de vie et de travail ne sera jamais une solution et n’est pas une solution que la gauche peut amener.

© Infrographie RTS Info

A compter de l’acceptation d’AVS 21 et dans la perspective des prochaines élections fédérales, nous devons nous remettre à l’œuvre pour proposer une vision claire, audible et populaire –voire populiste – de ce que nous souhaitons dans un pays qui vote à 70% pour la droite et où les personnes qui sont les premières concernées n’ont pas le droit de se prononcer sur les sujets qui les touchent directement. Alors, en l’honneur de toutes les personnes étrangères à qui l’on retire des droits sans qu’elles n’aient leur mot à dire, de toutes celles et tous ceux qui voient leur honneur bafoué par la droite et son programme politique mortifère : qu’AVS21 soit la dernière défaite. Et que cette défaite marque le renouveau de la gauche suisse.

JS Suisse | 15

JS SUISSE

POURCENTAGE CULTUREL

Call of Duty MW2 : un jeu politique ?

Texte : Mathilde de Aragao

La sortie de Modern Warfare II constitue l’occasion de se replonger dans la série de jeux vidéo la plus vendue au monde, tout en dressant une analyse critique de son prétendu caractère apolitique.

Le 28 octobre dernier sortait Modern Warfare II, le dernier opus de la célèbre série de jeux vidéo Call of Duty, qui venait raviver la flamme auprès des fans de la franchise, peu convaincu·es par les deux volets précédents. Si d’un côté, il convient de saluer le mode multijoueur basé sur un gameplay dynamique qui a su de suite satisfaire les joueuse·eurs, de l’autre, il semble opportun de se questionner sur la supposée dimension apolitique de la campagne solo telle que défendue par les développeuse·eurs.

Aussi réaliste que possible Depuis ses débuts, Modern Warfare immerge les joueuse·eurs dans l’univers des combats de guerre de l’époque contemporaine. Les missions et les situations rencontrées s’inscrivent dans un cadre réaliste qui rappelle celui des proxy wars, dans lesquelles des puissances étatiques s’affrontent indirectement par l’intermédiaire d’autres actrice·eurs en leur fournissant de l’aide financière et matérielle. Modern Warfare II ne fait pas exception en empruntant une nouvelle fois des actrice·eurs gouvernementales·aux et non-gouvernementales·aux jouant un rôle clé dans les guerres contemporaines. Si les puissances étatiques sont clairement nommées, comme les Etats-Unis, la Russie et l’Iran, l’identité de certain·es actrice·eurs reste maquillée par un habile subterfuge, à l’image du groupe terroriste Al-Qatala. Par ailleurs, Modern Warfare II met en scène les Navy SEALs, les forces spéciales de la Marine américaine, connues pour avoir tué Ben Laden. La franchise a même fait appel à leurs services afin d’améliorer l’intelligence artificielle (IA) du jeu. Dans une interview pour Netcost Security, Sergio Ocio, le directeur de l’IA chez Infinity Ward, affirmait à ce sujet : « Nous travaillons avec les Navy SEALs pour nous assurer que tout ce que nous faisons est aussi réaliste que possible ». A ce stade, il semble alors difficile de croire au caractère apolitique de Call of Duty MW2.

Un exemple de « copaganda » ?

En juin 2022, Patrick Kelly, le co-directeur d’Infinity Ward déclarait dans une entrevue pour VentureBeat : « Je suis fier de ce que nous avons fait en 2019. Mais il y avait beaucoup de choses qui étaient parfois provocantes ou inconfortables. Nous essayons de nous concentrer un peu plus sur le divertissement et de nous amuser. » Certes, Call of Duty MW2 est divertissant et plonge les joueuse·eurs dans une nostalgie heureuse grâce au retour des opérateurs clés de la Task Force 141. Toutefois, certaines scènes restent provocantes et inconfortables, comme lorsqu’il est question de pointer son arme sur des civil·es innocent·es pour qu’elles et ils se calment. Ce geste ne manque pas de rappeler la force du bras armé de l’Etat, et, dans certaines circonstances, l’existence de la violence policière. Si, sous couvert d’humour, des séries telles que Monk ou Brooklyn Nine-Nine présentent des unités de la police américaine comme solidaire, juste et inclusive, on est en droit de se demander dans quelle mesure cela ne participe pas à une forme de propagande en faveur de cette dernière. C’est ce que le terme de « copaganda » entend définir.

Dans son émission intitulée Last Week Tonight, John Oliver prend l’exemple de la série télévisée américaine Law & Order pour démontrer l’influence que peut avoir la police sur la direction artistique d’une série : en collaborant avec la police new-yorkaise afin de rendre le schéma narratif le plus réaliste possible, les productrice·eurs se sont vu·es forcé·es, en quelque sorte, à adopter un point de vue positif sur les pratiques de celle-ci. En ce sens, Call of Duty MW2 semble constituer le produit d’un imaginaire et d’une certaine propagande en faveur des forces spéciales américaines, dont les nombreuses bavures militaires – comme en témoigne les victimes civiles lors de frappes aériennes – ont entaché la réputation.

Édition : Infrarouge · Theaterplatz 4, 3011 Berne, www.juso.ch/fr · Contact : infrarouge@juso.ch, 031 329 69 99

Rédaction : Mathilde de Aragao, Serge Baï, Cloé Baladier, Julien Berthod, Darius Boozarjomehri, Eliot Fournier, Mehdy Henrioud, Margarida Janeiro, Nathan Wenger Page de couverture: Adrian Jaquet · Design et mise en page : Silvan Häseli Impression : Druckerei AG Suhr, 5034 Suhr ·

L’Infrarouge paraît deux fois par année.