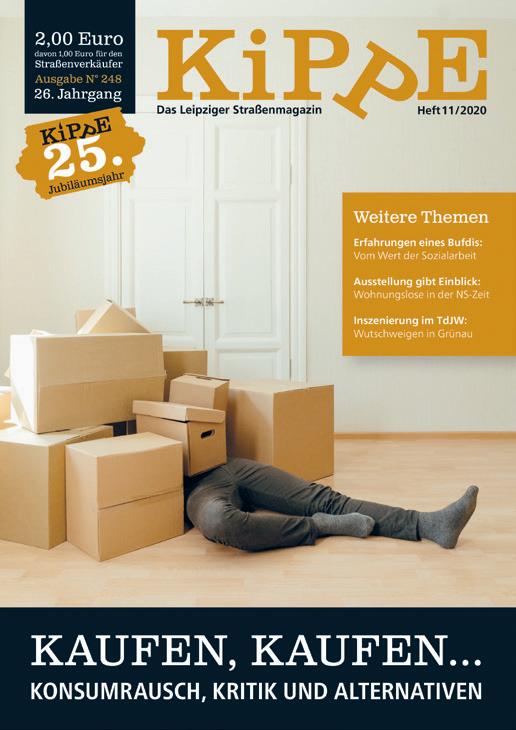

16 Seiten extra

16 Seiten extra

Weltweit gibt es Strassenmagazine. Weltweit setzen wir uns gegen Armut ein. Seit 30 Jahren.

15. Mai bis 15. Juni 2024

Aktionstage Behindertenrechte

Weitere Informationen: surprise.ngo/cafesurprise

Kommen Sie vorbei und feiern Sie mit uns die Neueröffnung!

Aus dem über 125 Jahre bekannten Blindenheim ist ein neues Zentrum entstanden, das sich an Menschen mit unterschiedlichsten Begleit-, Pflege- und Betreuungsbedürfnissen im Leben orientiert. Entdecken Sie unseren Neubau «irides» – ein offenes Haus der Begegnung, das mit seinem innovativen Ambiente alle Sinne anspricht. Mit öffentlichem Bistro und Restaurant.

Samstag, 25. Mai 2024 10 bis 16 Uhr

Kohlenberggasse 20 4051 Basel

Dieses Heft ist mehr als ein Magazin –es ist viele. Anlässlich der Ausstellung im Kornhausforum in Bern, in der gezeigt wird, «wie Strassenzeitungen Leben verändern», möchten wir Ihnen in dieser Ausgabe einen Eindruck davon geben, wie sie denn aussehen und worüber sie schreiben: die anderen Strassenmagazine aus dem International Network of Street Papers INSP, dem auch Surprise angehört. 16 Extraseiten haben wir uns dafür gegönnt, auf denen wir Ihnen zum selben Preis wie immer zeigen möchten, wie vielfältig wir sind.

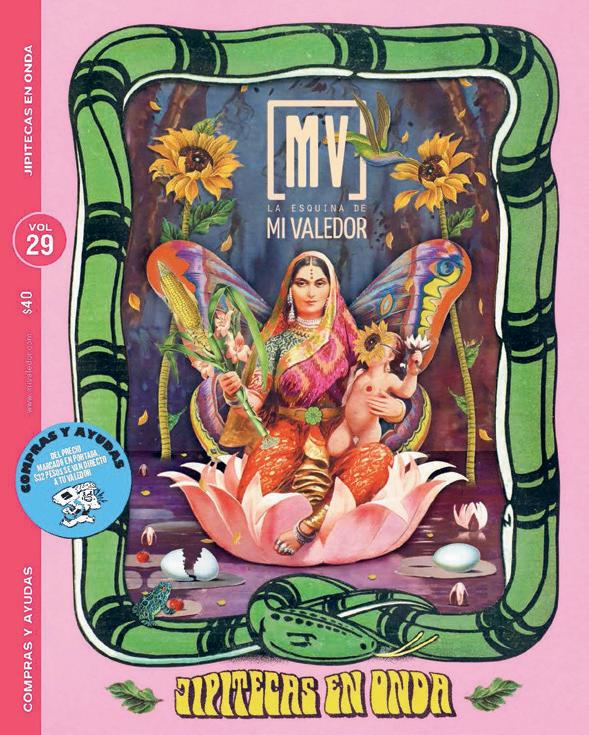

Um sich dieses Heft zu erschliessen, müssen Sie die Ausstellung nicht besucht haben. Es wird sie auch nicht vorwegnehmen. Alles, was Sie brauchen, ist ein wenig Neugier auf die Idee der Strassenzeitungen. Sie steht hinter dem Schweizer Surprise, das Teil einer weltweiten, 30jährigen sozialen Bewegung gegen Armut ist. Sie steht auch hinter Kanadas L’Itinéraire, dem britischen The Big Issue, dem griechischen Shedia, Mexikos Mi Valedor und hinter The Big Issue Taiwan. Heft und Ausstellung möchten Ihnen nahebringen, was uns alle verbindet.

Zum Beispiel die Idee, dass alle rund 90 Projekte ein redaktionell unabhängiges Printmagazin produzieren, deren Erlös zu einem beachtlichen Teil (bei den meisten zu 50 Prozent) den Verkäufer*innen zugute kommt. Und dass wir einander keine Konkurrenz machen. Aber auch, dass wir einen hochwertigen Journalismus anstreben, der sich an den in der Branche

üblichen ethischen Standards orientiert. Manche werden auf Zeitungspapier gedruckt und sehen auch aus wie eine Zeitung, andere kommen in Hochglanz daher. Manche prangern soziale Missstände an, andere wollen lieber unterhalten. Gemeinsam ist uns, dass Armutsbetroffene über den Verkauf eines Strassenmagazins eine Chance auf ein Einkommen, aber auch auf gesellschaftliche Sichtbarkeit und Begegnungen haben.

Welche Menschen es sind, die sich für den Strassenverkauf entscheiden, ist in jedem lokalen Kontext etwas anders. Auch sind die Mechanismen, die Menschen aus einer Gesellschaft ausschliessen, zwar oft ähnlich, in ihrer konkreten Ausgestaltung – der Sozialgesetzgebung beispielsweise – aber wiederum nur schwer vergleichbar.

Womit man den Verkäufer*innen am besten helfen kann, wird in der Strassenzeitungswelt intensiv diskutiert. Ob online oder an Kongressen – das gemeinsame Lernen war von Anfang an Teil der Bewegung. Auch ist sehr unterschiedlich, wie eng die Verkäufer*innen ins Zeitungsmachen eingebunden sind. Surprise beispielsweise hat eine regelmässige Verkäufer*innen-Kolumne. Und die Inspiration für neue Themen kommt sowieso meist von dort, wo unsere Verkäufer*innen stehen – auf der Strasse. SARA WINTER SAYILIR Redaktorin

Einleitun g

Wie es ist, als Kuratorin an einem Thema zu arbeiten, das kaum jemandem in seiner ganzen Bandbreite bekannt und dennoch keine Marginalie ist: die Idee der Strassenzeitungen.

TEXT REBECKA DOMIG

Wenn man kurz die Augen schliesst und an eine Ausstellung denkt, dann vielleicht an Bilder oder an andere Objekte, die in einem Raum arrangiert wurden. Darin liegen auch die Ursprünge der modernen Museen und Ausstellungshäuser in Europa. In sogenannten Wunderkammern versammelten reiche Adelige und Kleriker ab dem 14. Jahrhundert ihre wertvollen Kunstgegenstände und seltenen Funde in repräsentativen Räumen, die sie Besucher*innen zeigen konnten. Korallen, Perlen und Bergkristalle lagerten neben getrockneten Kugelfischen, Schnitzereien aus Elfenbein, ledergebundenen Büchern, Instrumenten der Seefahrt oder Bronzestatuen. Alles, was unbekannt und anders war, erhielt besondere Aufmerksamkeit.

Spuren dieser Anfänge finden sich auch im Ausstellungmachen von heute. In der Erarbeitung einer Ausstellung zu einem Thema spiegeln sich ebenso Interesse und Wertschätzung. Man bringt zum Ausdruck, dass man dieses Thema wichtig findet und dass es sich lohnt, genauer hinzuschauen und sich damit auseinanderzusetzen. Man findet etwas kostbar. Dies trifft auch auf das Thema Strassenzeitungen zu: Menschen verkaufen auf der Strasse eine eigens dafür hergestellte Zeitung oder ein Magazin und verdienen dadurch Geld. Das Konzept wirkt auf den ersten Blick simpel. Wie faszinierend, dass diese Idee aber nicht nur in Bern, Basel oder Zürich funktioniert, sondern auch in Dortmund, Skopje, Belgrad,

Ungefähr 90 000 Menschen verkaufen laut Schätzungen auf der ganzen Welt Strassenzeitungen.

Oklahoma City, Rio de Janeiro, Kapstadt, Taiwan oder Sydney! Zusammengeschlossen im Internationalen Netzwerk der Strassenzeitungen INSP sind heute 92 «Street Papers» in 35 Ländern und 25 Sprachen.

Wie ernüchternd gleichzeitig, dass es weltweit nötig ist, solche Strukturen aufzubauen, weil überall Menschen aus den sozialen Netzen herausfallen, die uns doch eigentlich genau davor schützen sollten. Der Erfolg des Konzepts zeigt aber auch, dass beim Verkauf und Kauf eines Strassenmagazins oder einer Strassenzeitung weit mehr passiert als ein einfacher Warentausch. Strassenzeitungen bieten auf lokaler Ebene leicht zugängliche Hilfsstrukturen an und sind – ähnlich wie Schwarmintelligenz– international bestens vernetzt. In der Ausstellung «Wie Strassenzeitungen Leben verändern» geht es sowohl um den weltweiten Erfolg dieser Idee als auch um die Gründe für deren Notwendigkeit.

Es macht keinen Sinn, eine Ausstellung über Strassenzeitungen zu machen, ohne über die Menschen zu sprechen, die Tag für Tag auf der Strasse stehen und diese verkaufen. Ungefähr 90 000 Verkäufer*innen gibt es laut Schätzungen auf der ganzen Welt. Um diese Menschen soll es auch in der Ausstellung gehen. Doch hier stellt uns die Kulturpraxis des Ausstellungmachens ein Bein. Wie schon in den historischen Wunderkammern gibt das Konzept der Ausstellung bis heute vor, dass etwas «ausgestellt» oder «zur Schau gestellt» wird. Im Ausstellungsraum wird jedes Thema zum Ding und jede Lebensgeschichte zum Objekt, das von den Besucher*innen nach Lust und Laune begutachtet wird. Könnten Sie sich vorstellen, selbst zum Ausstellungsstück zu werden? Möchten Sie Ihre eigene Lebensgeschichte im Museum sehen? Was die eine Person als Anerkennung und Würdigung ihres Lebenswegs empfindet, kann für jemand anderen eine schmerzhafte Erfahrung sein.

früher die Fürsten, Kardinäle und Grafen (die männliche Form ist Absicht), die ihre Wunderkammern nach ihrer eigenen Idee der Weltordnung zusammenstellten, so sind es heute Kurator*innen, die Ausstellungen machen. Die Ausstellung ist ein Kind des Kolonialismus. Durch die Auswahl, Präsentation und Gestaltung wird eine bestimmte Leserichtung vorgegeben. Die längste Zeit galt dabei eine eurozentrische Sicht auf die Welt als neutraler Nullpunkt.

REBECKA DOMIG ist Kunsthistorikerin, freie Autorin und Kuratorin am Kornhausforum in Bern. Es versteht sich als ein niederschwelliger Ort der öffentlichen Teilhabe und kulturellen Begegnung.

Immerhin gab es in den letzten Jahren die Einsicht, dass die eigene Vorstellung nicht das Mass aller Dinge ist, und man gut daran tut, die eigene subjektive Perspektive auf die Welt zu reflektieren (und im Ausstellungskontext zu deklarieren). Das habe ich auch als Kuratorin gemerkt, die ich noch nie in existenzieller Weise von Armut betroffen war. Ich musste in den letzten Monaten an die Figur von Peter Pan denken, der seinen eigenen Schatten sucht. Wo sind meine blinden Flecken in Bezug auf dieses Thema? Welche Klischees habe ich im Kopf? Was sehe ich nicht? Das Team von Surprise (allen voran Sara Winter Sayilir) stand mir dabei wie die gute Fee Tinkerbell zur Seite und zeigte mir, wo ich meinen Schatten vergessen hatte. Gleichzeitig lässt sich feststellen, dass sich auch die Strassen zeitungsprojekte mitten in einem Lernprozess in Bezug auf Dekolonialisierung und Diversifizierung befinden.

Ich denke, das Format einer thematischen Ausstellung gewinnt grundsätzlich an Tiefe und Komplexität, je mehr Autor*innen involviert sind. Nicht umsonst etablieren sich aktuell immer mehr Ausstellungsformate, in der partizipative Autorschaft geübt wird. Auch hier ist es ein bisschen wie mit dem Licht und dem Schatten. Ein Schatten verschwindet dann, wenn ein Objekt von unterschiedlichen Seiten beleuchtet wird.

Historisch hat das Ausstellen von Menschen eine schreckliche Geschichte, gerade in den Ländern Europas. Trotzdem haben wir uns dafür entschieden, Porträts und Geschichten von Strassenzeitungsverkäufer*innen aus der ganzen Welt zu zeigen. Im Einverständnis mit den Gezeigten. Es sind wertschätzende Einblicke in Lebenswelten, die in vertrauensbasierten Situationen entstanden sind und journalistischen Standards entsprechen. Durch die Geschichten lässt sich eindrücklich nachvollziehen, wie gesellschaftliche Mechanismen dazu beitragen, dass Menschen in die Armut gedrängt werden. Im Begleitprogramm soll es weitere Momente der direkten Begegnung geben, aber auf eine Art, bei der niemand zur Schau gestellt wird.

Wer diktiert das Narrativ einer Ausstellung? Wer entscheidet, welche Themen Aufmerksamkeit erhalten, welche Dinge gezeigt werden, welche Erzählungen Raum finden? Auch in der Antwort auf diese Frage klingt etwas aus den Anfängen des Ausstellungmachens an. Waren es

In der Ausstellung «Wie Strassenzeitungen Leben verändern» sind eine Reihe Schlaglichter und Perspektiven vertreten. Jede*r Besucher*in bringt wiederum eine eigene ergänzende Sicht auf das Thema mit. Ich hoffe, dass in der Summe eine vielstimmige Erzählung geschaffen wird. In diesem Sinn wünsche ich mir tatsächlich etwas von einer Wunderkammer. Dabei soll das Staunen aber nicht am Ende stehen, sondern den Weg freimachen für ein tieferes Verständnis unserer Welt – und für die Rolle, die Strassenzeitungen darin einnehmen.

«Wie Strassenzeitungen Leben verändern – How Street Papers change lives», Ausstellung, 17. Mai bis 3. Aug., Di bis Fr, 10 bis 19 Uhr, Sa 10 bis 17 Uhr, Kornhausforum, Kornhausplatz 18, Bern, Eintritt frei.

Iso Numero StrassenmagazinVerkäufer sprechen über ihr Leben, ihre Wünsche und darüber, was Männlichkeit für sie bedeutet.

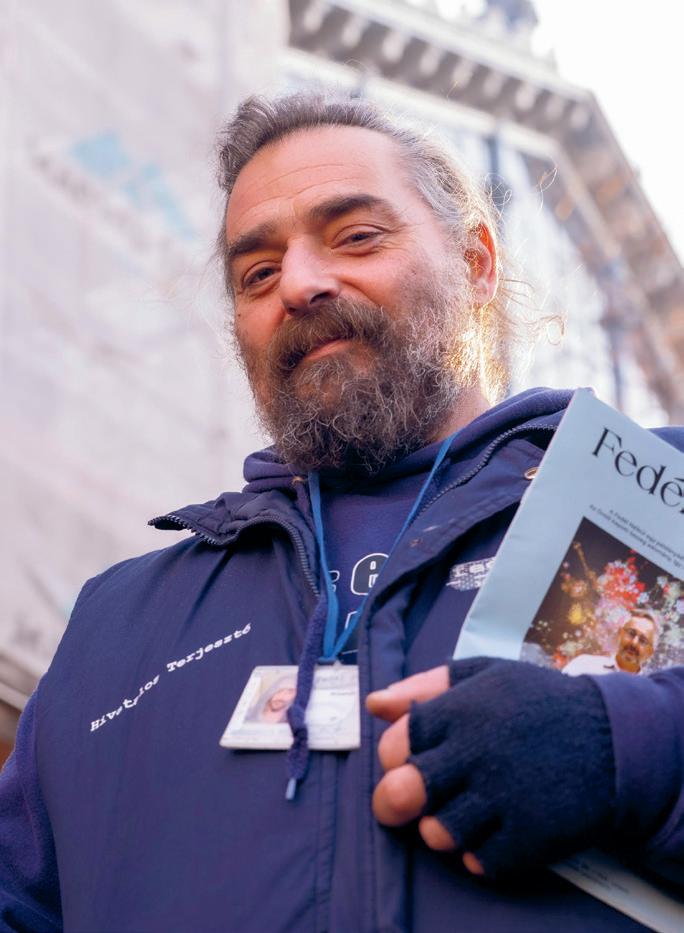

Dănut, 50 Jahre alt

«Ich bin vor etwa sechs Jahren nach Finnland gekommen. Meine Frau ist auch manchmal hier. Wir haben fünf Buben und ein Mädchen. Meine beiden erwachsenen Söhne sind auch in Finnland, die anderen in Rumänien. Diejenigen, die in Rumänien sind, haben keine Arbeit, wir schicken ihnen Geld. Das Leben dort ist schwierig. Hier verkaufe ich Iso Numero. Ich habe keine andere Arbeit gefunden: Ich spreche kein Englisch, und ich kann weder lesen noch schreiben. Meine Eltern hielten es nicht für wichtig, dass wir zur Schule gehen. Ich war nur zwei oder drei Jahre in der

Schule. Aber ich habe dafür gesorgt, dass meine eigenen Kinder zur Schule gingen, Lesen und Englisch lernten und ihren Führerschein machten. Damit sie mehr Chancen im Leben haben. Man ist schlauer, wenn man zur Schule geht.

Es ist sehr wichtig für mich, Vater zu sein, es ist eine grosse Freude. Alles, was ich im Leben tue, tue ich für meine Kinder. Als Mann bin ich das Familienoberhaupt. In unserer Kultur ist der Mann für die Versorgung der Familie zuständig, die Frau mehr für den Haushalt verantwortlich. Das Wichtigste im Leben ist für mich, dass ich gesund bleibe. Geld ist keine Garantie dafür, dass man glücklich ist.»

Traian, 67 Jahre alt

«Ich bin seit ein paar Jahren im Ruhestand. Das Leben ist viel einfacher, es gibt weniger Stress. Ich verkaufe das Strassenmagazin, um mir etwas dazuzuverdienen. Ich bin vor mehr als fünfzehn Jahren nach Finnland gekommen. Ich stamme aus Rumänien, aber ich bin kein Rom wie viele andere Verkäufer. Anfangs habe ich das Magazin hauptberuflich verkauft, dann habe ich andere Jobs angenommen. Ich habe geputzt und auf einer Baustelle gearbeitet. Ich bekam eine Krankenversicherung, und meine Frau und ich bekamen eine Wohnung. Ich habe auch einen Finnischkurs belegt, aber aufgrund meines Alters durfte ich nicht mehr studieren.

In Rumänien haben wir zwei erwachsene Töchter mit jeweils eigenen Familien. Wir helfen ihnen von hier aus. Wir telefonieren jeden Tag. Es war wunderbar, meine Kinder aufwachsen zu sehen. Und es ist grossartig, dass wir ihnen das geben konnten, was sie brauchten – vor allem, als die Zeiten sehr schwierig waren und sie noch Kinder waren. Es ist die Aufgabe des Mannes, sich um die Familie zu kümmern. Natürlich verändert sich die Männlichkeit mit dem Alter. Vor und nach dem 50. Lebensjahr ist es sehr unterschiedlich. Vor allem das Interesse an Frauen ändert sich.

In der Familie liegt die Hauptverantwortung für die Lösung von Problemen beim Mann. Natürlich tragen auch die Frauen Verantwortung. Weil es in einer Familie zwei Seiten gibt, besprechen und regeln wir die Dinge gemeinsam. Die Verantwortung wiegt auch schwer. Wenn die Frau sagt, dass wir Geld brauchen, muss der Mann es besorgen. Ich zeige meine Gefühle oder meine Sorgen nicht, weil ich meine Frau nicht stressen will. Das ist schwierig.

In Rumänien hätte ich vielleicht mit meinem Schwiegersohn oder meiner Tochter reden können, aber hier habe ich eigentlich niemanden. Manchmal gehe ich in das Büro von Iso Numero, um zu reden. Für Frauen ist es einfacher, denn sie können reden und zeigen, wenn sie gestresst sind.»

Vasile, 28 Jahre alt

Natürlich ist es etwas schwieriger, ein Mann zu sein, denn das bedeutet, dass man dafür verantwortlich ist, seine Familie zu ernähren. Man ist für alles verantwortlich, was die Familie betrifft. Wenn du Geld verdienst, kannst du es nicht einfach ausgeben, denn es ist das Geld deiner Familie. Ich denke ständig an meine Kinder und daran, was sie brauchen. Mit meiner Frau kann ich reden, wenn ich Probleme habe. Mit anderen Leuten, vor allem mit Fremden, spreche ich nicht darüber, die würden mich für komisch halten.

Ich mag es, ein Mann zu sein. Wir haben mehr Freiheiten als Frauen. Ich bin rumänischer Rom, das ist Teil unserer Kultur. Zum Beispiel kann eine Frau nicht ohne ihren Ehepartner auf eine Party gehen, während ein Mann das darf. Ich selbst würde meine Frau Agripina gehen lassen, ich vertraue ihr. Aber die Leute werden reden, wenn eine Frau Zeit mit einer Gruppe von Männern verbringt. Wir erziehen unsere Kinder auf die gleiche Weise, unabhängig vom Geschlecht. Wir haben zwei Söhne. Ich hoffe, dass sie, wenn sie erwachsen sind, eine feste Arbeit finden und

1 Auf den Bildern sind von oben links ausgehend Vasile, Traian, Dănuț und Ion zu sehen.

2 «Ich zeige meine Gefühle oder meine Sorgen nicht, weil ich meine Frau nicht stressen will», sagt Traian.

3 «Ich habe meine Kinder allein erzogen. Das war schwierig, aber das heisst, ich bin ein richtiger Mann. Ein Mann mit einer linken Gehirnhälfte», sagt Mungbaba.

4 Der Kongolese Mungbaba liebt es, neue Leute kennen zu lernen. Er ist Verkäufer von Iso Numero und schreibt auch ab und zu für die Zeitschrift.

Miehelläkin on paljon tunteita, suruja ja sairastelua. Mutta en näytä niitä, koska en halua stressata vaimoani.

poikansa puhuu. Kaksi aikuista poikaani ovat myös Suomessa, muut Romaniassa. Niillä jotka ovat Romaniassa ei ole töitä, me lähetämme heille rahaa. Siellä elämä on vaikeaa, töitä ei löydä. Siellä olen tehnyt joskus keikka-aputöitä maatiloilla, mutta harvoin ja muuta ei koskaan ole löytynyt. Täällä myyn Isoa Numeroa Muita töitä en ole saanut, koska en edes tiedä miten voisin: en puhu yhtään englantia, en osaa lukea enkä kirjoittaa. Omat vanhempani eivät pitäneet tärkeänä sitä, että olisimme käyneet koulua. Olin koulussa vain pari-kolme vuotta. Koska en itse käynyt koulua, pidin huolta siitä, että omat lapseni käyvät, oppivat lukemaan ja englantia sekä saavat ajokortit. Että heillä olisi enemmän mahdollisuuksia elämässä. Ihminen on fiksumpi, jos käy kouluja. Minulle on hyvin tärkeää olla isä, se on iso ilo. Kaikki mitä teen elämässä, teen lasteni vuoksi. Miehenä olen perheen pää, ja minulla on myös enemmän velvollisuuksia. Kulttuurissamme mies on vastuussa perheen elättämisestä ja nainen enemmän kodista. Tärkeintä elämässä minulle on, että pysyisimme terveenä. Raha ei ole niin tärkeää. Se ei takaa sitä, että on onnellinen. Traian, 67 vuotta O len ollut eläkkeellä pari vuotta. Elämä on paljon helpompaa, on vähemmän stressiä. Myyn lehteä saadakseni lisätuloja. Arki on yksinkertaista: haen lehdet, myyn niitä, käyn kaupassa, menen kotiin. Suomeen tulin yli 15 vuotta sitten. Olen Romaniasta, mutta en ole romani kuten monet muut lehden myyjät. Kun Iso Numero aloitti, myin lehteä kokopäiväisesti monta vuotta ja sitten sain muita töitä.

eivät salli vaimojensa mennä mihinkään, miehiä jotka jopa pahoinpitelevät vaimojaan. Mustasukkaisuus ei ole ok. Jos joku ystäväni on mustasukkainen, eikä kestä sitä että hänen vaimonsa tanssii toisten kanssa, hänet heitetään ulos juhlista. Minä voin tanssia kaikkien kanssa, se ei ole mikään ongelma. Vaimonikin saa tanssia muiden kanssa, vaikka yöhön asti! Mungbaba, 71 vuotta

len tullut Suomeen Kongon demokraattisesta tasavallasta 90-luvulla pakolaisena. Olen filosofian tohtori, opiskelin filosofiaa ja kirjallisuutta Kongossa ja Ranskassa. Aloin myydä Isoa Numeroa pari vuotta sitten, koska olen eläkkeellä, minulla on aikaa ja rakastan ihmisten tapaamista. Ison Numeron kautta olen saanut paljon uusia ystäviä ja pääsen juttelemaan paljon ihmisten kanssa. Ennen lehden myymistä en tuntenut lainkaan näin paljon suomalaisia. Tämän takia olen oppinut ymmärtämään heitä! Mitä tarkoittaa miehenä oleminen? Jumala loi miehen ja naisen omaksi kuvakseen. Ja nainen on luotu miehen kylkiluusta. Molemmat muistuttavat Jumalaa. Ihmisellä on kaksi erilaista muotoa, feminiininen ja maskuliininen, joiden välillä on vetovoimaa. Se vetovoima saa aikaan rakkautta. Ja sen ansiosta mies voi mennä naisen kanssa naimisiin ja muodostaa perheen. Minulla on kolme lasta. Kasvatin heidät yksin alakouluikäisistä aikuisiksi, koska vaimoni hylkäsi perheemme. Oli toki vaikeaa kasvattaa heidät aivan yksin. Mutta se tarkoittaa, että olen todellinen mies. Vastuullinen mies. Hain aikoinaan lapsilleni Suomen kansalaisuuden. Se maksoi paljon, eikä rahaa ikinä ollut tarpeeksi. Siksi minulla ei ollut varaa maksaa omaa kansalaisuushakemustani. Sen jälkeen laki muuttui, ja kielitaitovaatimukset kovenivat. Hain myöhemmin kaksi kertaa, mutta sain aina kielteisen päätöksen. Vaikka tein töitä suomeksi, en päässyt tarvittavalle taitotasolle. Uskon Jumalaan ja joulun aika on minulle tärkeää. Joulujuhla tuo perheen yhteen, silloin voi viettää aikaa yhdessä. Se mahdollistaa perheen ongelmien ratkomisen. Silloin saa rauhaa, iloa ja rakkautta. Uudelle vuodelle toivon kaikkea hyvää. Mutta olen huolissani ihmiskunnan puolesta. Kaikkialla on sotia. Toivoisin että maailmassa olisi rauha ja kaikki voisivat elää hyvin. Suomi on hyvä ja turvallinen maa, mutta politiikka täälläkin on muuttunut. ●

Kasvatin lapseni yksin. Se oli vaikeaa, mutta tarkoittaa, että olen todellinen mies. Vastuullinen mies.

Geld verdienen werden, im Gegensatz zu mir, der immer hin und her gehen muss, um Geld zu verdienen. Ich sage ihnen, dass sie eine Ausbildung machen müssen. Sie gehen in Rumänien zur Schule. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich mit meiner Familie in Finnland leben. Aber die Mieten sind so teuer. Ich würde Rumänien nicht vermissen, solange die Familie zusammen ist. Zu Weihnachten fahre ich nach Hause, weil es wichtig ist und ich Weihnachten liebe. Es ist eine grosse Freude, zu sehen, wie glücklich die Kinder sind. Wir verkleiden uns als Gruppe und ziehen durch das Dorf und singen Weihnachtslieder. Die Leute geben uns Essen, Trinken und Geld. Für das nächste Jahr hoffe ich nur, dass meine Familie gesund ist. Das ist das Wichtigste, alles andere kann man ändern.»

Ion, 56 Jahre alt

«Ich bin gerne ein Mann, Gott hat mich so gemacht. Es ist die Aufgabe eines Mannes, eine Arbeit zu finden, für seine Familie und seine Kinder zu sorgen. Es ist auch die Aufgabe eines Mannes, seinen Kindern beizubringen, wie sie leben sollen: Ich bringe ihnen bei, nicht in Schwierigkeiten zu geraten und keine dummen Dinge zu tun, wie zum Beispiel zu stehlen. Ein Mann muss sich um die Familie kümmern und seiner Frau Geld geben, damit sie ihn nicht verlässt. Manchmal muss ich meiner Frau Pralinen oder etwas anderes Nettes kaufen, damit sie mich besser behandelt. Natürlich ist da ein gewisser Druck. Unsere

Situation ist kompliziert, weil meine Frau einen festen Job hat und ich nicht. Es ist schwierig, wenn ich darüber nachdenke –ich könnte ihre Arbeit leichter erledigen, als Mann hätte ich die Kraft, mehr zu tun. Jetzt ist sie gestresst und müde. Sie macht sich auch Sorgen um die Kinder, die in Rumänien sind, manche schon erwachsen. Ich spreche kein Englisch und bin nicht zur Schule gegangen, deshalb ist es schwer, einen Job zu finden. Ein paar Mal habe ich einen Job auf einer Baustelle bekommen, aber es war schwierig zu verstehen, was ich tun sollte. Ich verkaufe schon seit langem das Strassenmagazin und es gefällt mir.

Ich bin kein eifersüchtiger Mann. Natürlich kann meine Frau hingehen, wo sie will, und tun, was sie will. Genau wie ich. Es gibt Männer, die ihren Frauen nicht erlauben, irgendwohin zu gehen, Männer, die ihre Frauen sogar misshandeln. Eifersucht ist nicht in Ordnung. Wenn ein Freund von mir eifersüchtig ist und es nicht erträgt, dass seine Frau mit anderen Männern tanzt, wird er von der Party geschmissen. Ich kann mit allen tanzen, das ist kein Problem. Meine Frau kann mit anderen Leuten tanzen, sogar bis in die Nacht hinein!»

Mungbaba, 71 Jahre alt

«Ich kam in den 1990er-Jahren als Geflüchteter aus der Demokratischen Republik Kongo nach Finnland. Ich habe einen Doktortitel in Philosophie und studierte

Literatur im Kongo und in Frankreich. Ich habe vor ein paar Jahren angefangen, Iso Numero zu verkaufen, weil ich im Ruhestand bin, Zeit habe und gerne Leute treffe. Dadurch habe ich viele neue Freund*innen gefunden und komme mit vielen Menschen ins Gespräch. Bevor ich angefangen habe, die Zeitschrift zu verkaufen, kannte ich nicht so viele Finn*innen.

Was es bedeutet, ein Mann zu sein? Gott hat Mann und Frau nach seinem Ebenbild geschaffen, die Frau aus der Rippe des Mannes. Beide ähneln Gott. Zwischen ihnen besteht eine Anziehung. Daraus entsteht die Liebe. Und sie ermöglicht es einem Mann, eine Frau zu heiraten und eine Familie zu gründen. Ich habe drei Kinder. Ich habe sie vom Grundschul- bis zum Erwachsenenalter allein aufgezogen, weil meine Frau unsere Familie verlassen hat. Natürlich war es schwierig, sie ganz allein aufzuziehen. Aber das bedeutet, dass ich ein richtiger Mann bin. Ein verantwortungsvoller Mann.

Ich habe die finnische Staatsbürgerschaft für meine Kinder beantragt. Das hat viel gekostet, und es war nie genug Geld da. Deshalb konnte ich es mir nicht leisten, meinen eigenen Antrag auf die Staatsbürgerschaft auch noch zu bezahlen. Dann änderte sich das Gesetz, und die Sprachanforderungen wurden verschärft. Ich habe mich noch zweimal beworben, wurde aber abgelehnt. Obwohl ich auf Finnisch arbeitete, habe ich das erforderliche Sprachniveau nicht erreicht. Ich bin besorgt um die Menschheit. Überall gibt es Kriege. Ich wünschte, es gäbe Frieden auf der Welt und dass alle gut leben könnten. Finnland ist ein gutes und sicheres Land, aber auch hier hat sich die Politik verändert.»

Text (leicht gekürzt): Veera Vehkasalo Fotos: Laura Oja Ausgabe: Dez. 2023 / Jan. 2024

Verbreitung: Helsinki und Südfinnland

Sprache: Finnisch gegründet: 2011 Auflage: 5000 Expl. erscheint: monatlich Verkaufende: ca. 270

più accesso a corsi di italiano, assistenza psicologica, orientamento legale e lavorativo. Insomma, per un periodo lungo resteranno in Italia senza inserirsi nella società. Tutte queste misure non creano più sicurezza e coesione nella società, ma più allarme per le situazioni di marginalità che si verranno a creare». È necessario, secondo Neri, cambiare completamente prospettiva: «Uscire dall’idea che si tratti di un fenomeno emergenziale ma considerare l’accoglienza tra i servizi sociali ordinari, così come gli enti locali forniscono servizi sociali alle fasce fragili, anche i richiedenti asilo dovrebbero poter accedere al welfare come fascia fragile». E poi prevedere sistemi di ingresso regolari. «Se fosse possibile entrare legalmente e facilmente nel territorio, si sgonfierebbe il sistema criminale del traffico di migranti: buona parte del problema si limiterebbe automaticamente».

Il sistema dei Cas non è più in grado di assorbire nuovi ingressi e circa 500 persone, pur avendo diritto a un posto, sono costrette a dormire per strada

Nei mesi invernali i flussi di migranti si affievolivano sulla rotta balcanica. Ma non è più così. «In questi anni il numero di persone presenti sulla cosiddetta rotta balcanica, di cui Trieste rappresenta la porta di ingresso a quanti vogliono andare nel Nord Europa, è sempre andato aumentando. L’ottobre 2022 ha avuto il picco massimo dell’anno, cosa che non era avvenuto negli anni precedenti. Da settembre di quest’anno i dati Unhcr ci dicono che sono circa 140 mila le persone che in questi mesi stanno percorrendo la rotta balcanica, nei vari Paesi, principalmente in Bosnia e in Serbia. Un numero molto elevato rispetto agli anni precedenti».

Marco Aliotta è responsabile dell’Ufficio progetti e membro dell’Osservatorio povertà e risorse, a Trieste, da 24 anni in Caritas. L’aumento dei transiti dei migranti è dato da diversi fattori. Il cambiamento climatico è fra questi – le continue inondazioni in Pakistan ad esempio – ma anche le guerre e l’instabilità dei Paesi come l’Afghanistan, influiscono sull’esodo. Così come la povertà crescente, ma anche la fine del Covid. «In città ci sono una serie di associazioni, reti informali e del terzo settore, che sono fuori dal sistema Cas – ovvero i centri di accoglienza straordinaria – i quali gestiscono piccoli servizi di strada e hanno evidenziato che in 18 mesi, fino a giugno 2023, ci sono stati circa 13 mila transiti sul territorio di Trieste. Si tratta quindi

e Gian Andrea curano chi arriva sulla

del

ragazzi torturati e feriti. È La sconfitta della politica»

Lorena Fornasir e Gian Andrea Franchi sono i fondatori dell’associazione Linea d’ombra. Hanno scelto il percorso di vita che li porta ogni giorno, dal 2018, sulla piazza del mondo. Quella Piazza Libertà, a Trieste, dove curano e accolgono migranti della rotta balcanica. «Credo che tutto abbia a che fare con il fatto di essersi sentiti amati nella vita – racconta Lorena –. Mio padre e mia madre erano due partigiani e mi hanno trasmesso il senso di giustizia e l’amore per la vita. E anche il rispetto per il dolore. Nella vita sono una psicoterapeuta, mi sono sempre occupata della presa in carico del dolore. Ritengo quest’ultimo un grande maestro di vita. Lo diceva molto bene mia madre, Maria Antonietta Moro, nel suo diario di partigiana, Tutte le anime del mio corpo, pubblicato da Iacobelli. Lei scrive che di fronte al dolore non bisogna arretrare, ma sostarvi. Le sue parole hanno rafforzato in me il bisogno di essere testimone. Quando questi ragazzi – il 99% sono giovani mandati in salvezza dalle famiglie – arrivano da noi, non chiedono nulla, sono solo spaventati. Ma i loro corpi torturati ti sollecitano, perché la vita è sacra e tu con loro vedi la vita offesa, lapidata. E il primo gesto che ti viene da fare è un gesto d’amore». I ragazzi che arrivano, che tentano il Game (il passaggio della frontiera, ndr), presentano tutti ferite profonde. «Ogni giorno in piazza assistiamo dalle 140 alle 200 persone: soprattutto afghani e pakistani. Vengono torturati dalla polizia al passaggio di alcune frontiere. Ricordo lo sguardo di uno di loro. Aveva i segni della tortura, cicatrici, fratture, le sigarette spente sul corpo. Io ho alzato gli occhi su di lui, aspettandomi rabbia. Invece ho incrociato lo sguardo di chi ti chiede: perché mi è stato fatto questo? Lo dice molto bene Simone Weil, quando scrisse

di persone che non sono entrate nel sistema Cas di cui la Caritas fa parte», spiega Aliotta. Il sistema Cas di Trieste si compone di oltre mille posti, principalmente unità abitative (800 posti). Poi ci sono i centri collettivi, sotto i 50 posti. Infine, solo 2 hub: una struttura di primissima accoglienza di 95 posti e una di 200 aperta per isolamento fiduciario nel periodo Covid, diventata una struttura di transito.

Tantissimi anche i minori non accompagnati che transitano da qui: il Friuli Venezia Giulia, che è una delle Regioni più piccole d’Italia, in questo momento è la terza per la presa in carico di minori stranieri, dopo la Sicilia e la Lombardia

ma Cas. Attualmente si calcola che oltre 500 persone in città, pur avendo fatto la domanda di

Sistema bloccato «Attualmente il sistema non sta funzionando perché sono bloccati i trasferimenti in altri territori. Lampedusa sta assorbendo gran parte dei trasferimenti delle persone cosiddette senza destinazione, ovvero i migranti che non hanno un’accoglienza dentro il sisteterno del sistema Cas con una messa a disposizione di 560 posti. «Noi di Caritas – dice Aliotta – in questo momento siamo impegnati con 478 posti nei centri di accoglienza straordinaria, 100 sono in appartamento, e il rimanente in piccole strutture di accoglienza e poi abbiamo 10 posti nel progetto Sai – Sistema di accoglienza e integrazione – che è invece un progetto più strutturato, in partecipazione con il Comune. Inoltre, sant’Egidio ha 12 posti, un’altra realtà di ispirazione cristiana 25 posti, e poi una cooperativa delle Acli mette a disposizione 35 posti. Caritas fornisce inoltre pasti alle persone che vivono in strada e che intercettiamo e a quelle che vengono rintracciate al confine. Nel periodo giugno-agosto 2023 abbiamo fornito 24 mila pasti». 25 novembre 2023 Scarp de tenis

zione internazionale a Trieste, non riescono a essere collocati nel sistema di accoglienza. E non hanno un posto dove dormire». Esiste una struttura abbandonata accanto alla stazione centrale e molti sono accampati lì: le forze dell’ordine sgomberano l’area regolarmente, ma i migranti, spesso intere famiglie, non sanno dove andare a dormire in città e tornano. Ma è una situazione precaria, con presenza di topi e senza servizi igienici. «Ultimamente la polizia sta indagando su un sistema di racket interno alla struttura, che regolerebbe gli ingressi. Perché comunque è un tetto sopra la testa». La rete strettamente ecclesiale di Trieste sta rispondendo all’in-

Scarp de’tenis Es kommen wieder mehr Geflüchtete über die Balkanroute nach Italien. Triest ist ihre erste Station. Die Stadt will helfen, stösst aber an ihre Grenzen.

Eine Weile gelangten immer weniger Geflüchtete über die Balkanroute nach Europa. Das hat sich geändert. Die Zahl der Menschen, für die Triest das Tor zur EU sein könnte, ist wieder gestiegen. Nach Angaben des Internationalen Flüchtlingswerks UNHCR sind zwischen 2021 und 2023 rund 140 000 Menschen über die Balkanroute nach Bosnien und Serbien und von dort weiter nach Italien gekommen. «Im Vergleich zu den Vorjahren ist das eine sehr hohe Zahl», sagt Marco Aliotta von Caritas Triest. Die Ursachen dafür sind vielfältig. Dazu gehören Ereignisse im Zusammenhang mit dem Klimawandel wie etwa die ständigen Überschwemmungen in Pakistan, aber auch Kriege sowie die Unsicherheit in Ländern wie Afghanistan, die zunehmende Armut in vielen Teilen der Welt und nicht zuletzt die ökonomischen Auswirkungen der Covid-Pandemie.

In Triest versucht man mit dieser Situation so gut wie möglich umzugehen. «Es gibt es eine Reihe von NGOs und informel-

len Netzwerken, die sich um Flüchtende kümmern – und zwar vor allem um solche, die in den offiziellen Flüchtlingszentren keinen Platz finden oder aus irgendwelchen Gründen dort nicht aufgenommen werden», sagt Aliotta. Das sind offenbar keine Einzelfälle; zwischen Sommer 2022 und Sommer 2023 waren 13 000 Menschen davon betroffen. Die offiziellen Zentren haben Platz für 1000 Personen, darüber hinaus gibt es diverse Unterkünfte mit zusätzlich rund 350 Plätzen.

«Derzeit besteht das Problem vor allem darin, dass die Flüchtenden von Triest aus nicht weiter in andere italienischen Städte überstellt werden können», so Aliotta. Dies betrifft auch hunderte Personen, die über 1 Nach Sizilien und der Lombardei werden in der Region um Triest, der kleinsten von ganz Italien, am meisten unbegleitete minderjährige Geflüchtete aufgenommen.

die Insel Lampedusa nach Italien wollen und von vornherein keine Chance auf Asyl haben. Sie erhalten keinen Platz in den offiziellen Flüchtlingscamps. «Sie sind zwischen Stuhl und Bank», sagt Aliotta. «Und haben buchstäblich keinen Platz zum Schlafen.» Neben dem Hauptbahnhof von Triest gibt es ein verlassenes Gebäude, in dem viele der Geflüchteten vorübergehend Unterschlupf finden – «ohne Toiletten und mit Ratten überall», wie Aliotta ergänzt. «Aber immerhin haben sie dort ein Dach über dem Kopf.» Allerdings räumt die Polizei regelmässig das Areal, sodass die Migrant*innen – oft sind es ganze Familien – nicht wissen, wo sie in der Stadt sonst unterkommen können.

Angesichts dieser Situation versucht die Caritas das Wohnangebot für Geflüchtete auszuweiten. «Wir unterstützen die offiziellen Flüchtlingszentren, indem wir weitere Räumlichkeiten mit rund 480 Plätzen zur Verfügung stellen, 100 davon sind in Wohnungen, die über die ganze Stadt verteilt sind», erläutert Aliotta. Andere christliche Organisationen wie Sant’Egidio würden weitere 35 Plätze zur Verfügung stellen, auch Wohngenossenschaften seien an diesem Projekt beteiligt. Die Caritas liefert zudem Mahlzeiten aus, und zwar speziell für Menschen, die auf der Strasse leben, oder solche, die bei ihrem Versuch, die Grenze zu überqueren, von der Grenzpolizei aufgegriffen wurden. «Allein im Zeitraum zwischen Juni und August 2023 haben wir 24 000 Mahlzeiten ausgegeben», sagt Aliotta.

Ein weiteres Problem sieht Aliotta in der mangelnden Versorgung von minderjährigen Flüchtenden, die allein unterwegs sind und von den offziellen Flüchtlingszentren – oft infolge von Platzmangel –nicht aufgenommen werden. «Bisher gibt es ausserhalb dieser Zentren fast keine geschützten Wohnplätze für unbegleitete Minderjährige. Das ist ein Mangel in ganz Italien, und Triest ist da leider keine Ausnahme.» Inzwischen hat sich eine Wohngenossenschaft bereiterklärt, für diese Jugendlichen eine Unterkunft einzurichten. Was aber nicht ausreicht. Zudem fehlt es nicht bloss an Einrichtungen, sondern auch an Sozialarbeiter*innen, welche die Jugendlichen betreuen.

Allerdings gebe es auch positive Entwicklungen, wie Aliotta betont. «Wir haben immer mehr freiwillige Helfer*innen, viele von ihnen sind jung.» Vergangenes Jahr brachte die Caritas gemeinsam mit

anderen Organisationen über hundert Schüler*innen, Pfadfinder*innen und Interessierte aus Triest und Umgebung zusammen. «Wir organisierten Kurse und Workshops, um für die Situation der Geflüchteten zu sensiblisieren und zu fragen, wie man am besten und vor allem am effizientesten helfen kann», erzählt Aliotta. Er mache die Erfahrung, dass man sich gegenseitig mit mehr Menschlichkeit begegne, je näher man einander komme. «Immer wieder erzählen mir Leute, dass sich ihre Sichtweise auf Geflüchtete komplett änderte, sobald sie mit ihnen Kontakt hatten.» Es sei zwar anstrengend gewesen, diese Kurse zu organisieren, nicht zuletzt, weil Leute mit sehr unterschiedlichem Hintergrund daran teilgenommen hätten. Trotzdem habe sich der Aufwand gelohnt, sagt Aliotta. «Es ist schön zu sehen, wie sich der Blick auf ein derart komplexes Phänomen wie Migration allein durch die Begegnung und den Austausch mit anderen verändern kann.»

Text: Daniela Palumbo

«So viele verletzte Jugendliche»

Die Gewalt gegen Geflüchtete an den Grenzen nimmt zu. Eine lokale Organisation kümmert sich um die Verletzten.

«Meine Eltern waren Partisan*innen und haben mir einen Sinn für Gerechtigkeit und die Liebe zum Leben vermittelt.» Die Psychotherapeutin Lorena Fornasir hat zusammen mit Gian Andrea Franchi den Verein «Linea d’ombra» gegründet, was auf Deutsch «Schattenlinie» bedeutet. Die Organisation kümmert sich in erster Linie um Geflüchtete, die auf ihrem Weg in die EU-Staaten immer wieder versuchten, Grenzen zu überqueren, und dabei von der Polizei aufgegriffen und gewaltsam zurückgeschickt wurden. «Fast alle, die zu uns kommen – 99 Prozent von ihnen sind junge Männer – haben Schlimmes erlebt, sie tragen tiefe Wunden mit sich», sagt Fornasir.

Pro Tag betreut der Verein zwischen 140 und 200 Personen vor allem aus Pa-

kistan und Afghanistan, einige von ihnen wurden von der Polizei regelrecht gefoltert. «Es gibt so viele verletzte Jugendliche», sagt Fornasir. «Ich erinnere mich an den Gesichtsausdruck eines Jungen. Er hatte Narben, Knochenbrüche und Verbrennungen von Zigaretten auf seinem Körper. Ich schaute ihn an und hätte eigentlich erwartet, dass Wut in seinen Augen ist. Stattdessen war es der Blick von jemandem, der fragt: Warum hat man mir das angetan?»

Für Fornasir hat die europäische Migrationspolitik diese Schicksale zu verantworten. «Die EU entscheidet, wann jemand die Grenzen überqueren darf oder ob überhaupt. Tote werden in Kauf genommen. Wie auch der Zusammenbruch der Beschulung und der Gesundheitsversorgung. Die Migrant*innen zu Feinden zu erklären, ist bloss ein Mittel, um sich nicht mit anderen Problemen befassen zu müssen.»

Fornasir erzählt, wie jüngst zwei Jungen im Alter von sechzehn und siebzehn Jahren ihren Verein aufgesucht hätten. «Sie zeigten mir Folteraufnahmen auf ihrem Handy, schockierend. Eine Gruppe von türkischen Kriminellen hatte sie entführt, um Geld von den Verwandten zu erpressen.» Schliesslich gelang den beiden die Flucht über die Grenze nach Bulgarien. Doch die Polizei hatte sie dabei erwischt und in die Türkei zurückgeschafft. Auf vielen Umwegen gelangten sie schliesslich nach Triest. «Ab und zu schaffen sie es doch noch», sagt Fornasir. «Neulich bekam ich einen Anruf von einem afghanischen Jungen, den wir vor einigen Monaten bei uns aufgenommen hatten, weil er sehr krank war. Nun ist er in Holland und hat einen Job. Ein anderer ist in Deutschland und arbeitet als Feuerwehrmann.»

Text: Daniela Palumbo Foto: Romano Sicilaini Ausgabe: Nov. 2023

Verbreitung: Mailand (Italien)

Sprache: Italienisch gegründet: 1994

Auflage: 20 000 Expl. erscheint: monatlich Verkaufende: 101

Der deutsche Staat sperrt jedes Jahr Tausende Menschen weg, weil sie Geldstrafen nicht zahlen können. Hinz&Kunzt-Verkäufer Thomas ist einer von ihnen.

Hinz&Kunzt Der deutsche Staat sperrt jedes Jahr Tausende Menschen weg, weil sie Geldstrafen nicht bezahlen können. Hinz&KunztVerkäufer Thomas aus Hamburg ist einer von ihnen.

Wer Hinz&Kunzt-Verkäufer Thomas an diesem Donnerstag Mitte August 2023 besuchen möchte, hat einen tristen Weg vor sich. Er führt vorbei an Kleingärten, Bahnschienen und über die Autobahn A1, auf der sich der Verkehr staut. Linienbusse fahren hier nicht. Stattdessen schiebt sich ein verspiegelter Gefangenentransporter die regennasse Strasse entlang. Langsam fährt er durch das sich automatisch öffnende Tor hinter die Betonmauern der Justizvollzugsanstalt (JVA) Hamburg-Billwerder.

Zwei Wochen zuvor kam Thomas hier in einem ähnlichen Transporter an, nachdem er nahe der U-Bahn-Station Hoheluftbrücke in eine Personenkontrolle der Polizei geraten war. Um von A nach B zu kommen oder um sich einfach mal aufzuwärmen oder zu schlafen, ist der 56-jährige Obdachlose regelmässig mit Bus und Bahn unterwegs. Thomas lebt seit Jahren auf der Strasse. Weil er sich kein Ticket leisten kann, hat sich über die vergangenen Jahre ein beträchtlicher Schuldenberg bei verschiedenen Verkehrsunternehmen aufgetürmt. Die haben Thomas schon mehrfach wegen des «Erschleichens von Leistungen» angezeigt. In solchen Fällen entscheidet sich die Staatsanwaltschaft häufig für ein vereinfachtes Verfahren ohne Verhandlung: Sie beantragt einen Strafbefehl, den ein Gericht unterschreibt und versendet. Thomas sagt, dieser habe ihn nie erreicht. Die festgesetzten 1500 Euro Geldstrafe kann er nicht bezahlen. Deshalb wird schliess-

Wer kein Dach über dem Kopf hat wie Thomas, schläft auch mal in der S-Bahn.

Wer Hinz&Kunzt-Verkäufer Thomas an diesem Donnerstag Mitte August besuchen mö c hte, hat einen tristen Weg vor sich. Er führt vorbei an Kleingärten, Bahnschienen und über die Autobahn A1, auf der sich der Verkehr staut. Linienbusse fahren hier nicht. Stattdessen schiebt sich ein verspiegelter Gefangenentransporter die Straße entlang. Langsam fährt er durch das sich automatisch öffnen de Tor hinter die regennassen Betonmauern der Justizvollzugsanstalt (JVA) Billwerder. Zwei Wochen zuvor kam Thomas hier in einem ähnlichen Transporter an, nachdem er nahe der U-Bahn-Station Hoheluftbrücke in eine Personenkontrolle der Polizei geraten war. Um von A nach B zu kommen oder um sich einfach ma l aufzuwärmen oder zu schlafen, ist der 56-jährige Obd achlose regelmäßig mit Bus und Bahn unterwegs. Thomas lebt seit Jahren auf der Straße. Weil er sich kein Ticket leisten kann, hat sich über die vergangenen Jahre ein beträchtlicher Schuldenberg bei verschiedenen Verkehrsunternehmen aufgetürmt. Die haben Thomas schon mehrfach wegen „Erschleichens von Leistungen“ angezeigt. In solchen Fällen entscheidet sich die Staatsanwaltschaft häufig für ein vereinfachtes Verfahren ohne Verhandlung: Sie beantragt einen Strafbefehl, den ein Gerich t unterschreibt und versendet. Thomas sagt, dieser habe ihn nie erreicht. Die festgesetzten 1500 Euro Geldstrafe kann er nicht bezahlen. Deshalb wird schließlich ein Haftbefehl gegen ihn

26 I Hinz&Kunzt Oktober 2023

erlassen – und vollstreckt. Seine Geldstrafe wird in Gefängnistage umgerechnet. Die sogenannten Tagessätze orientieren sich am Einkommen: Bei Thomas setzt das Gericht 30 Euro an. Das bedeutet: Die nächsten 50 Tage muss er in Haus 1, Station B, Haftraum 22 der JVA Billwerder verbringen. Als Thomas auf seinen Rollator gestützt den Besuchsraum des Gefängnisses betritt, breitet sich ein Grinsen auf seinem Gesicht aus. „Es ist so stinklangweilig hier!“, platzt es aus ihm heraus. Durch den Besuch hat er zumindest etwas Abwechslung von der immergleichen Routine aus Frühstück, Mittag und Abendessen, aus einer Stunde Freig ang auf dem Gefängnishof oder Gesprächen mit Mithäftlingen. Was ist das für ein Gefühl, eingesperrt zu sein, weil er sich kein Ticket leisten kann? „Das ist ein Scheißgefühl. Ganz ehrlich“, sagt Thomas. Dass er im Gefängnis einsitze, das habe er zwar letztlich selbst verbockt und er wolle niemandem dafür die Schuld geben. Trotzdem: „Mir ist völlig klar, dass es ungerecht ist, dass ich hier eingesperrt bin.“ Wer genug Geld auf dem Konto hat, könne eine Geldstrafe schließlich einfach bezahlen – für Thomas hingegen bleibt nur der Knast.

Wie viele Menschen wie Thomas ins Gefängnis müssen, weil sie eine Geldstrafe nicht bezahlen konnten, wird nicht erfasst. Schätzungen gehen von bundesweit mindestens 50.000 Betroffenen pro Jahr aus, rund jede:r Vierte von ihnen hat wiederholt kein Ticket für die U- oder S-Bahn gekauft. Drei von vier Menschen, die eine Ersatzfreiheits-

lich ein Haftbefehl gegen ihn erlassen – und vollstreckt. Seine Geldstrafe wird in Gefängnistage umgerechnet. Die sogenannten Tagessätze orientieren sich am Einkommen: Bei Thomas setzt das Gericht 30 Euro an. Das bedeutet: Die nächsten fünfzig Tage muss er in Haus 1, Station B, Haftraum 22 der JVA Billwerder verbringen.

Als Thomas auf seinen Rollator gestützt den Besuchsraum des Gefängnisses betritt, breitet sich ein Grinsen auf seinem Gesicht aus. «Es ist so stinklangweilig hier!» Durch den Besuch hat er zumindest etwas Abwechslung von der immergleichen Routine aus Frühstück, Mittagund Abendessen, aus einer Stunde Freigang auf dem Gefängnishof oder Gesprächen mit Mithäftlingen. Was ist das für ein Gefühl, eingesperrt zu sein, weil er sich kein Ticket leisten kann? «Das ist ein Scheissgefühl. Ganz ehrlich», sagt Thomas. Dass er im Gefängnis einsitze, das habe er zwar letztlich selbst verbockt, und er wolle niemandem dafür die Schuld geben. Trotzdem: «Mir ist völlig klar, dass es ungerecht ist, dass ich hier eingesperrt bin.» Wer genug Geld hat, könne eine Geldstrafe einfach bezahlen – für Thomas hingegen bleibt nur der Knast. Wie viele Menschen wie Thomas ins Gefängnis müssen, weil sie eine Geldstrafe nicht bezahlen konnten, wird nicht erfasst. Schätzungen gehen von bundesweit mindestens 50 000 Betroffenen pro Jahr aus, rund jede*r Vierte von ihnen hat wiederholt kein Ticket für die U- oder

strafe trifft, haben Studien zufolge keinen Job, jede:r Zweite ist langzeitarbeitslos. Bis zu 20 Prozent sind wohnungsoder obdachlos. Nicht wenige werden zufällig bei einer Polizeikontrolle gefasst. Ist die Zeit hinter Gittern auch eine Chance für Thomas? „Wie soll mir das hier helfen? Erholen kann ich mich natürlich. Aber es passiert nichts.“ Als er vor rund zehn Jahren zuletzt eine Ersatzfreiheitsstrafe in Billwerder absaß, habe er als gelernter Maler und Lackierer zumindest noch in der anstaltseigenen Lackiererei arbeiten können, erzählt Tho mas. Doch wegen seines schlechten Gesundheitszusta ndes ist der Drogenkranke, der im Gefängnis mit Methadon substituiert wird, heute nicht mehr in der Lage dazu. Zudem habe er Schlafprobleme im Knast, erzählt Thomas, bekommt nachts die Augen nicht zu und nickt tagsüber ein. „Aber ich verpasse ja sowieso nichts“, sagt er und schaut resigniert. Der Entzug der Freiheit, aller Selbstbestimmtheit – für Thomas wiegt das schwerer als der tägliche Überlebenskampf, den das Leben auf der Straße mit sich bringt. Höchstens einer besonders kalten Winternacht auf der Straße würde er die warme Zelle vorziehen. Aber den Zeitpunkt des Haftantritts aussuchen kann man sich nicht. Immerhin habe er in seinen ersten vier Wochen Gefängnis sieben Kilo zugenommen, berichtet Thomas. Und ein Mitarbeiter der Fachstelle „Übergangsmanagement“ habe ihm für die Zeit nach der Haft ein Zimmer in Aussicht gestellt. „Schauen wir mal, ob daraus etwas wird.“ Janina Elit will Menschen wie Thomas einen Weg aus dem Teufelskreis weisen. Die Sozialarbeiterin arbeitet für den Verein Integrationshilfen, im Auftrag der Stadt: Sie soll Häftlingen, die hilfebedürftig sind, die nötige Unterstützung zukommen lassen, damit sie nicht wieder im Gefängnis landen. Das Problem ist: Die Helferin kann immer seltener helfen. Wohnraum für Haftentlassene gebe es auf

„Wie soll mir das hier helfen ?“

Hinz&Kunzt-Verkäufer Thomas über die Zeit im Knast

dem Hamburger Wohnungsmarkt schon lange nicht mehr. Und Wohnprojekte speziell für Menschen, die aus dem Gefängnis kommen, berichtet sie, sind ebenso voll belegt wie die städtischen Unterkünfte für Wohnungslose. „Im schlechtesten Fall müssen wir ans ,Pik As‘ verweisen“, sagt die Übergangsmanagerin. An eine Obdachlosen-Notunterkunft also, die nicht mehr bietet als ein Bett für die Nachtstunden. Die Sozialarbeiterin erzählt von einem Mann, den sie aus dem Gefängnis begleitet hat – und den sie nun bettelnd in der S-Bahn sieht, wenn sie von der Arbeit nach Hause fährt. Bei seiner Entlassung habe es keinen Platz zum Wohnen gegeben, berichtet Janina Elit – trotz aller Anstrengungen. Seine Verelendung macht ihr Sorgen: „Innerhalb kürzester Zeit scheint er um 15 Jahre gealtert.“ Diesem Mann könnte die Sozialarbeiterin immerhin helfen, wenn ein Platz in einer städtischen Wohnunterkunft frei würde. Bei Haftentlassenen aus Rumänien, Bulgarien oder Polen sieht das anders aus: „Leute ohne Sozialleistungsansprüche entlassen wir auf die Straße.“ Wie viele Menschen in Hamburg aus dem Gefängnis (zurück) in eine Unterkunft oder auf eine Platte ziehen, wird laut Justizbehörde nicht erfasst. In Berlin liegt die Quote laut dortiger Justizverwaltung inzwischen bei

1 So bekannt wie beliebt: Hinz&Künztler Thomas auf Tour im Grindelviertel.

2 Wer kein Dach über dem Kopf hat wie Thomas, schläft auch mal in der S-Bahn.

3 «Wie soll mir das hier helfen?» Hinz&Kunzt-Verkäufer Thomas über die Zeit im Knast.

4 Viele Menschen haben Thomas vermisst – auch Kellnerin Sarita.

S-Bahn gekauft. Drei von vier Menschen, die eine Ersatzfreiheitsstrafe trifft, haben Studien zufolge keinen Job, jede*r Zweite ist langzeitarbeitslos. Bis zu 20 Prozent sind wohnungs- oder obdachlos. Nicht wenige werden zufällig bei einer Polizeikontrolle gefasst.

Ist die Zeit hinter Gittern auch eine Chance für Thomas? «Wie soll mir das hier helfen? Erholen kann ich mich natürlich. Aber es passiert nichts.» Als er vor rund zehn Jahren zuletzt eine Ersatzfreiheitsstrafe in Billwerder absass, habe er als gelernter Maler und Lackierer zumindest noch in der anstaltseigenen Lackiererei arbeiten können, erzählt Thomas. Doch wegen seines schlechten Gesundheitszustandes ist der Drogenkranke, der im Gefängnis mit Methadon substituiert wird, heute nicht mehr in der Lage dazu. Zudem habe er Schlafprobleme im Knast, erzählt Thomas, bekomme nachts die Augen nicht

zu und nicke tagsüber ein. «Aber ich verpasse ja sowieso nichts», sagt er und schaut resigniert.

Der Entzug der Freiheit, aller Selbstbestimmtheit – für Thomas wiegt das schwerer als der tägliche Überlebenskampf, den das Leben auf der Strasse mit sich bringt. Höchstens einer besonders kalten Winternacht auf der Strasse würde er die warme Zelle vorziehen. Aber den Zeitpunkt des Haftantritts aussuchen kann man sich nicht. Immerhin habe er in seinen ersten vier Wochen Gefängnis sieben Kilo zugenommen, berichtet Thomas. Und ein Mitarbeiter der Fachstelle «Übergangsmanagement» habe ihm für die Zeit nach der Haft ein Zimmer in Aussicht gestellt. «Schauen wir mal, ob daraus etwas wird.»

Janina Elit will Menschen wie Thomas einen Weg aus dem Teufelskreis weisen. Die Sozialarbeiterin arbeitet für den Verein Integrationshilfen, im Auftrag der Stadt Hamburg: Sie soll Häftlingen, die hilfebedürftig sind, die nötige Unterstützung zukommen lassen, damit sie nicht wieder im Gefängnis landen. Das Problem ist: Die Helferin kann immer seltener helfen. Wohnraum für Haftentlassene gebe es auf dem städtischen Wohnungsmarkt schon lange nicht mehr. Und Wohnprojekte speziell für Menschen, die aus dem Gefängnis kommen, berichtet sie, sind ebenso voll belegt wie die Unterkünfte für Wohnungslose. «Im

Schwerpunkt Gefängnis

schlechtesten Fall müssen wir ans ‹Pik As› verweisen», sagt die Übergangsmanagerin. Das heisst an eine Obdachlosen-Notunterkunft, die nicht mehr bietet als ein Bett für die Nachtstunden.

Kein Platz zum Wohnen

Die Sozialarbeiterin erzählt von einem Mann, den sie aus dem Gefängnis begleitet hat – und den sie nun bettelnd in der S-Bahn sieht, wenn sie von der Arbeit nach Hause fährt. Bei seiner Entlassung habe es keinen Platz zum Wohnen gegeben, berichtet Elit – trotz aller Anstrengungen. Seine Verelendung macht ihr Sorgen: «Innerhalb kürzester Zeit scheint er um fünfzehn Jahre gealtert.»

Diesem Mann könnte die Sozialarbeiterin helfen, wenn ein Platz in einer städtischen Wohnunterkunft frei würde. Anders sieht es bei Haftentlassenen aus Rumänien, Bulgarien oder Polen aus: «Leute ohne Sozialleistungsansprüche entlassen wir auf die Strasse.»

Wie viele Menschen in Hamburg aus dem Gefängnis (zurück) in eine Unterkunft oder auf eine Platte ziehen (so nennt man in Deutschland das Nächtigen auf der Strasse), wird laut Justizbehörde nicht erfasst. In Berlin liegt die Quote laut dortiger Justizverwaltung inzwischen bei 40 Prozent. Für Hamburg gehen Fachleute von rund

40 Prozent. Für Hamburg gehen Fachleute von rund einem Drittel aus. Rechnet man die vorliegenden Daten hoch, werden mindestens 1000 Menschen pro Jahr in Hamburg in die Wohnungs- oder Obdachlosigkeit entlassen. Übergangsmanagerin Janina Elit wünscht sich Reformen: „Die Menschen brauchen Unterstützung, nicht eine Strafe.“ Häufig fehle nicht nur die Wohnung: „Viele sind hoch verschuldet, nicht krankenversichert, nicht im Leistungsbezug, suchtkrank oder psychisch krank.“ Hier könne außerhalb des Gefängnisses viel besser geholfen werden. „Mein Wunsch wäre deshalb, dass es für Ersatzfreiheitsstrafler die Möglichkeit gäbe, die Haft abzuwenden.“ Grundsätzliche Fragen stellt auch der „Freiheitsfonds“: Die Initiative kauft Betroffene mithilfe von Spenden bundesweit aus Gefängnissen heraus und fordert, das sogenannte Erschleichen von Leistungen müsse endlich aus dem Strafgesetzbuch gestrichen werden. Eine politische Mehrheit gibt es dafür aber (noch) nicht. Kürzlich haben sich Bundesländer und Ampel-Koalition darauf verständigt, Ersatzfreiheitsstrafen künftig neu zu berechnen. Die Folge: Betroffene werden nur noch halb so viel Zeit wie bish er im Gefängnis verbringen. Für die Haftanstalten bedeutet das eine Entlastung, für die Betroffenen nicht wirklich eine Hilfe.

Der Rechtsstaat könne es nicht akzeptieren, wenn bei den Geldstrafen fast die Hälfte der Urteile „konsequenzlos im Raum verhallt“, hatte Bundesjustizminister Marco

Buschmann (FDP) im Bundestag argumentiert. Damit bezog er sich auf Daten aus Schweden aus dem Jahr 2019. Demnach war dort 41 Prozent der Verurteilten ihre Geldstrafe erlassen worden, weil sie diese auch nach fünf Jahren nicht hatten bezahlen können. „Das kann sich der Rechtsstaat nicht leisten“, sagte Buschmann. Was er nicht sagte: Wa r um soll der Staat überhaupt weiterhin Menschen bestrafen, die in den allermeisten Fällen deshalb gegen Gesetze verstoßen, weil sie arm oder suchtkrank sind? Für Thomas hat sich nach dem Ende der Haft nichts geändert. Seine ersten Nächte verbringt er wieder auf der Straße, für einige Tage kann er in einem Notschlafzimmer des an die Drogenhilfeeinrichtung „Drob Inn“ angeschlossenen Projektes „Nox“ schlafen. Mit dem Übergangsmanager, der ihm im Gefängnis ein Zimmer in Aussicht gestellt hatte, hat er bislang nur einmal kurz telefoniert. „Ich muss mich dringend wieder bei ihm melden“, meint Thomas. Allerdings habe er in den ersten Tagen nach der Haftentlassung so viele Dinge regeln müssen: seinen Bürgergeld-Antrag beim Jobcenter, seine Methadon-Substitution beim Drob Inn und mehrere Arztbesuche. Er wisse gar nicht mehr, wo ihm der Kopf stehe. Und ohnehin sei er skeptisch, dass ihm der Übergangsmanager ein Zimmer verschaffen kann. An seinem Verkaufsplatz ist er freudig begrüßt worden. Wer mit Thomas den Grindelhof entlanggeht, muss alle paar Meter für einen Plausch stehen bleiben. Kellnerinnen kommen strahlend aus den Cafés gelaufen und umarmen

1 Eine Fahrkarte kann sich Thomas auch nach dem Knast nicht leisten. Leider.

einem Drittel aus. Rechnet man die Daten hoch, werden mindestens tausend Menschen pro Jahr in Hamburg in die Wohnungs- oder Obdachlosigkeit entlassen.

Übergangsmanagerin Janina Elit wünscht sich Reformen: «Die Menschen brauchen Unterstützung, nicht eine Strafe.» Häufig fehle nicht nur die Wohnung: «Viele sind hoch verschuldet, nicht krankenversichert, nicht im Leistungsbezug, suchtkrank oder psychisch krank.» Hier könne ausserhalb des Gefängnisses besser geholfen werden. «Mein Wunsch wäre, dass es für Ersatzfreiheitsstrafler die Möglichkeit gäbe, die Haft abzuwenden.»

Grundsätzliche Fragen stellt auch der Freiheitsfonds: Die Initiative kauft Betroffene mithilfe von Spenden bundesweit aus Gefängnissen heraus und fordert, das sogenannte Erschleichen von Leistungen müsse endlich aus dem Strafgesetzbuch gestrichen werden. Eine politische Mehrheit gibt es dafür aber (noch) nicht. Kürzlich haben sich Bundesländer und Ampel-Koalition darauf verständigt, Ersatzfreiheitsstrafen künftig neu zu berechnen. Als Folge werden Betroffene nur noch halb so viel Zeit wie bisher im Gefängnis verbringen. Für die Haftanstalten bedeutet das eine Entlastung, für die Betroffenen nicht wirklich eine Hilfe.

Geld zusammengelegt und freigekauft

Der Rechtsstaat könne es nicht akzeptieren, wenn bei den Geldstrafen fast die Hälfte der Urteile «konsequenzlos im Raum verhallt», hatte Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) im Bundestag argumentiert. Damit bezog er sich auf Daten aus Schweden aus dem Jahr 2019. Demnach war dort 41 Prozent der Verurteilten ihre Geldstrafe erlassen worden, weil sie diese auch nach fünf Jahren nicht hatten bezahlen können. «Das kann sich der Rechtsstaat nicht leisten», sagte Buschmann. Was er nicht sagte: Warum soll der Staat weiterhin Menschen bestrafen, die in den allermeisten Fällen deshalb gegen Gesetze verstossen, weil sie arm oder suchtkrank sind?

Wenige Tage nach dem Besuch im Gefängnis steht Thomas strahlend in der Hinz&Kunzt-Redaktion: Er hatte seine Stammkundin Susanne aus dem Gefängnis angerufen, um ihr zu sagen, dass sie sich nicht wundern soll, wenn sie ihn eine Weile nicht sehe. Susanne mobilisierte daraufhin andere Kund*innen von Thomas aus dem Grindelviertel. Die Gruppe aus Gastronom*innen und Anwohner*innen legte Geld zusammen und kaufte Thomas wenige Tage später aus dem Gefängnis frei. 480 Euro Geldstrafe waren da noch übrig, statt am 4. September ist Thomas schon am 19. August wieder ein freier Mann. «Ich bin Susanne und allen anderen so dankbar», sagt er.

Doch geändert hat sich für Thomas nach der Haft nichts. Seine ersten Nächte verbringt er wieder auf der Strasse, für einige Tage kann er in einem Notschlafzimmer des an eine Drogenhilfeeinrichtung angeschlossenen Projektes Nox schlafen. Mit dem Übergangsmanager, der ihm im Gefängnis ein Zimmer in Aussicht gestellt hatte, hat er bislang nur einmal kurz telefoniert. «Ich muss mich dringend wieder bei ihm melden», meint Thomas. Allerdings habe er in den ersten Tagen nach der Haftentlassung so viele Dinge regeln müssen: seinen Bürgergeld-Antrag

beim Jobcenter, seine Methadon-Substitution beim Drob Inn und Arztbesuche. Er wisse gar nicht mehr, wo ihm der Kopf stehe. Und ohnehin sei er skeptisch, dass ihm der Übergangsmanager ein Zimmer verschaffen könne. An seinem Verkaufsplatz ist er freudig begrüsst worden. Wer mit Thomas den Grindelhof entlanggeht, muss alle paar Meter für einen Plausch stehen bleiben. Kellnerinnen kommen strahlend aus den Cafés gelaufen und umarmen ihn. Man merkt, dass er hierhergehört. Mit Bus und Bahn wird er weiter unterwegs sein, notgedrungen auch ohne Fahrschein. Und immerhin: Ein Stammkunde von Thomas will ihm künftig das Deutschlandticket bezahlen. Noch lieber würde sich Thomas die Monatskarte selbst kaufen, doch ohne Bankkonto und mit seinem trotz Haft unverändert hohen Schuldenberg bei den Verkehrsbetrieben wird das schwierig. Er will trotzdem auf sie zugehen und versuchen, eine Lösung zu finden. «Ich bleibe an der Sache dran», sagt er kämpferisch. Denn noch mal im Knast zu landen, das will er mit aller Kraft verhindern: «Ich hoffe, das war mein letztes Mal.»

Auch für Hamburgs Steuerzahlende würde es sich lohnen, Thomas nicht wieder wegzusperren. 215 Euro kostet in Hamburg ein Tag Gefängnis pro Häftling. Das bedeutet: Gut 10 000 Euro kostet es, einen Menschen wie Thomas fünfzig Tage lang einzusperren, der nach dieser Zeit wie zuvor auf der Strasse lebt. Und der sich weiterhin keine Bahntickets leisten kann.

Was ein erster Schritt sein könnte, zeigt die Rheinbahn in Düsseldorf: Nach einer entsprechenden Weisung durch den Stadtrat verzichtet das kommunale Verkehrsunternehmen neuerdings auf Strafanzeigen gegen Menschen, die wiederholt ohne Fahrschein erwischt wurden. Im September hat sich der Bremer Senat dem Beispiel angeschlossen: Auch die dortigen Verkehrsbetriebe sollen angewiesen werden, künftig keine Strafanzeigen mehr wegen des Fahrens ohne Ticket zu stellen. Ein Vorbild für Hamburg? Die hiesigen Verkehrsbetriebe verweisen auf Nachfrage auf die Politik – und die hätte die Möglichkeit, Hamburg zum Vorreiter zu machen. Ein Antrag der Bürgerschaftsfraktion der Linken, der die grundsätzliche Abschaffung von Ersatzfreiheitsstrafen fordert, wurde kürzlich abgelehnt.

Text: Lukas Gilbert, Ulrich Jonas Fotos: Dmitrij Leltschuk Ausgabe: Okt. 2023

Verbreitung:

Hamburg (Deutschland)

Sprache: Deutsch gegründet: 1993

Auflage: 50 000 Expl. erscheint: monatlich Verkaufende: 500

Augustin Mode kann kreativ und mutig sein. (Vermeintliche) Geschlechtergrenzen aufzulösen sorgt aber immer noch für Aufruhr. In den letzten Jahren tut sich etwas.

Wer etwas über modische Kleidung wissen will, kann einfach mal auf die Strasse gehen. Man sieht weite Sakkos mit breiten Schultern, die von Frauen in weiten Hosen getragen werden. Ausserdem junge Männer mit lackierten Fingernägeln und Perlenketten um den Hals – nur wenige, sicher, aber immer mehr. Im Grunde können wir nicht wissen, welchem Geschlecht sich Personen zuordnen, wenn sie es uns nicht sagen.

In den letzten Jahren war «Genderless Fashion» (also «Geschlechtslose Mode»), im Fachjargon auch «Non-binary Fashion» («Nicht-binäre Mode») genannt, Thema in der Branche. Damit ist ein Kleidungsstil gemeint, der davon ausgeht, dass die Kategorien Frau und Mann auch bloss zwei Punkte in einem Universum an Geschlechtsidentitäten (Gender) sind.

Genderless Fashion kann bedeuten, dass Personen mit Kleidungscodes spielen, die allgemein als männlich oder weiblich gelten. Drag Queens und Kings und viele queere Menschen machen das schon lange vor. Seit einiger Zeit ziehen cis Männer nach. Harry Styles, britischer Sänger und

Schauspieler etwa, lässt sich in Tutu und Strumpfhosen genauso blicken wie im Anzug, liebt Pastell-Farben, enge Shirts mit Ausschnitt und war einer jener Männer, die die Perlenkette populär machten. Gewandet in ein glamouröses schwarz-weisses Rüschenkleid und ein frackähnliches Jäckchen war er 2020 als erster Mann auf dem Cover der amerikanischen Vogue zu sehen – einer der einflussreichsten Modezeitschriften der Welt. Pop-Star Janelle Monáe wiederum bedient sich gerne aus dem Fundus der gehobenen Männermode: schwarze Anzüge mit weissem Hemd und Fliege am Kragen. Für ihr modisches Herausfordern von Geschlechtergrenzen wird sie von vielen gefeiert.

Non-binary oder Genderless Fashion kann heissen, dass Modedesigner*innen auf die traditionelle Zweiteilung pfeifen und Kleidungsstücke herstellen, die keine Geschlechterlabel tragen. Damit umgehen sie, überhaupt erst in die Falle von engen Kategorien zu tappen, und versuchen, eine Art hierarchiefreie Stil-Welt zu erschaffen. Einige globale Modehäuser, in denen es

Warum gibt’s überhaupt Damenund Herren-Abteilungen? Mode kann spektakulär, kreativ und mutig sein. (Vermeintliche) Geschlechtergrenzen aufzulösen sorgt aber immer noch für Aufruhr. In den letzten Jahren tut sich etwas. Wird die Mode gleichberechtigter?

TEXT: RUTH WEISMANN FOTOS: CAROLINA FRANK

Wer etwas über modische Kleidung wissen will, kann einfach mal auf die Straße gehen. Abgesehen vom Herbst, der in Wien oft mit dunklen Farben und dicken Mänteln, Funktionsjacken und Jeans begrüßt wird (Farbe kommt vor, ist aber rar), sieht man auch weite Sakkos mit breiten Schultern, die von Frauen in weiten Hosen getragen werden. Wir sehen außerdem junge Männer mit lackierten Fingernägeln und Perlenketten um den Hals. Von den Letztgenannten gibt es nur wenige, sicher, aber immer mehr. Im Grunde können wir zwar nicht wissen, welchem Geschlecht sich Personen zuordnen, wenn sie es uns nicht sagen. Aber wie es auch sei, man merkt: Da liegt was in der Fashion-Luft. In den letzten Jahren war «Genderless Fashion» (also «Geschlechtslose Mode»), im Fachjargon auch «Nonbinary Fashion» («Nicht-binäre Mode») genannt, Thema in der Branche. Damit ist ein Kleidungsstil gemeint, der nicht für die binäre Geschlechterordnung von Mann und Frau steht, die wir alle gewöhnt sind, sondern davon ausgeht, dass die Kategorien Frau und Mann auch bloß zwei Punkte in einem Universum an Geschlechtsidentitäten (Gender) sind.

En Vogue. Genderless Fashion kann bedeuten, dass Personen mit Kleidungscodes spielen, die allgemein als männlich oder weiblich gelten. Drag Queens und Kings und viele queere Menschen machen das schon lange vor. Seit einiger Zeit ziehen Cis-Männer nach. Harry Styles, britischer Sänger und Schauspieler etwa, lässt sich in Tutu und Strumpfhosen genauso blicken wie im Anzug, liebt Pastell-Farben, enge Shirts mit Ausschnitt und war einer jener Männer, die die Perlenkette populär machten. Gewandet in ein glamouröses schwarz-weißes Rüschenkleid und frackähnliches Jäckchen war er 2020 als erster Mann auf dem Cover der amerikanischen Vogue zu sehen – einer der einflussreichsten Modezeitschrift der Welt. Pop-Star Janelle Monáe wiederum bedient sich gerne aus dem Fundus der gehobenen Männermode: schwarze Anzüge mit weißem Hemd und Fliege am Kragen. Für ihr modisches Herausfordern von Geschlechtergrenzen wird sie von vielen gefeiert. Non-binary oder Genderless Fashion auf der Ebene der Kleidung selbst kann

heißen, dass Modedesigner:innen auf die traditionelle Zweiteilung in Frauenund Männerkleidung pfeifen und Kleidungsstücke herstellen, die keine Geschlechterlabel tragen. Damit umgehen sie, überhaupt erst in die Falle von engen Kategorien zu tappen, und versuchen, eine Art hierarchiefreie Stil-Welt zu erschaffen. Einige globale Modehäuser der High-End-Industrie, in der es sonst Standard ist, Frauen- und/oder Männerkollektionen zu trennen, haben sich in den letzten Jahren mit Genderless Fashion beschäftigt. So etwa Balenciaga, deren Models verschiedener Gender bei der letzten Modeschau in schwarzen, flatternden, komplett körperverhüllenden Gewändern und in in High Heels über den Laufsteg stöckelten. Bei der italienische Marke Miu Miu hingen bei allen Models, darunter auch Männer, kurze Tennisröckchen an den Hüften, darüber bauchfreie Poloshirts im Schlabberlook. «In den vergangen Jahren hat das Thema nicht-binäre Mode während der Laufsteg-Präsentationen zugenommen», bestätigt Daniel Kalt, Modejournalist und Chefredakteur des Schaufenster, der Wochenendbeilage von Die Presse. «Oft hat sich das primär auf der Ebene des Castings ausgedrückt.» Gewisse Marken und Designer:innen hätten eine größere Sensibilität zum Thema Non-Binary und Genderless, und würden auch die Agenden der LGBTIQ+-Community aufgreifen, so Kalt. Auf Nachfrage bei den Pressestellen höre man: «Ja, wir sind Allies und stehen dem Thema nahe, aber, so habe ich das Gefühl, sie möchten nicht direkt sagen, dass sie non-binäre Mode machen. Man trifft mit der LaufstegPräsentation eine Aussage, aber gleichzeitig vermeidet man es auf dem kommerziellen Parkett, sich festzulegen», sagt Kalt. Seine Interpretation dieser Haltung: Es sind Modehäuser, die für perfekt auf Körper geschneiderte Kleidung stehen wollen und den Begriff nicht-binär scheuen würden.

Ein Teil von Modegeschichte besteht auch daraus, mittels Kleidung Statements zu setzen

Schneider:innenkunst. Nicht-binäre Marken gibt es allerdings, aber (noch) nicht viele. Das kleine Wiener Modelabel amaaena ist eines der wenigen, die sich auf nicht-binäre Mode spezialisiert haben. Designer:in Anna Menecia Antenete Hambira entwirft alle Stücke aller ihrer Kollektionen für alle. «Für mich ist wichtig, dass man Kund:innen nicht vorreglementiert. Das bedeutet Non-binary oder Genderless Fashion für mich» erklärt die gebürtige Bayerin. Sie sitzt in ihrem Atelier zwischen Nähmaschine und Kleiderständern und zeigt die letzte Kollektion aus Frotteestoffen, für die sie sich mit den Themen Empathie und Community beschäftigte. Weite Umhänge, Hosen, Taschen, Jacken, teils mit Slogans darauf. Sie selbst trägt ein weißes Ensemble aus knielanger Hose und langem Hemd, dessen Vorderseite im unteren Teil in zwei Bahnen verläuft. Beim Entwerfen von Schnittmustern sind Körperformen zentraler Bestandteil. Beine, Arme, Rumpf, ganz generell. Wieviel Platz braucht jemand im Schritt, wie viel um die Schultern oder am Oberkörper, wenn man ins Detail geht. Dass es biologische Vorgaben gebe, sei natürlich komplex, erklärt Hambira. «Es gibt schon Kleidungsstücke, wo es schwieriger ist. Aber man muss immer bedenken: Nur weil es ein biologisch männlicher Körper ist, heißt das ja nicht, dass es auch ein gender-männlicher Körper ist. Ich versuche Designlösungen zu finden, die es möglich machen, sich von diesen biologischen Unterschieden zu lösen.» Während sie den Gummizug ihrer Hose fester zurrt, erklärt sie die Entwurfsbasis ihres Outfits: «Bei dieser Kollektion habe ich die Größensysteme von Frauen und Männern

sonst Standard ist, Frauen- und/oder Männerkollektionen zu trennen, haben sich in den letzten Jahren mit Genderless Fashion beschäftigt.

«In den vergangenen Jahren hat das Thema nicht-binäre Mode während der Laufsteg-Präsentationen zugenommen», bestätigt Daniel Kalt, Modejournalist und Chefredaktor des Schaufenster, der Wochenendbeilage der österreichischen Zeitung Die Presse. «Oft hat sich das primär auf der Ebene des Castings ausgedrückt.» Gewisse Marken und Designer*innen hätten eine grössere Sensibilität und würden auch die Agenden der LGBTIQ+-Community aufgreifen, so Kalt. Aber «sie möchten nicht direkt sagen, dass sie non-binäre Mode machen. Man trifft mit der Laufsteg-Präsentation eine Aussage, aber gleichzeitig vermeidet man, sich festzulegen», sagt Kalt.

Nicht-binäre Marken gibt es (noch) nicht viele. Das kleine Wiener Modelabel amaaena ist eines der wenigen, die sich auf nicht-binäre Mode spezialisiert haben. Designer*in Anna Menecia Antenete Hambira entwirft alle Stücke ihrer Kollektionen für alle. «Für mich ist wichtig, dass man Kund*innen nicht vorreglementiert. Das bedeutet Non-binary oder Genderless Fashion für mich», erklärt die gebürtige Bayerin. Sie sitzt in ihrem Atelier zwischen Nähmaschine und Kleiderständern und zeigt die letzte Kollektion aus Frotteestoffen. Weite Umhänge, Hosen, Taschen, Jacken, teils mit Slogans darauf. Sie selbst trägt ein weisses Ensemble aus knielanger Hose und langem Hemd, dessen Vorderseite im unteren Teil in zwei Bahnen verläuft. Beim Entwerfen von Schnittmustern sind Körperformen zentraler Bestandteil. Beine, Arme, Rumpf, ganz generell. Wie viel Platz braucht jemand im Schritt, wie viel um die Schultern oder am Oberkörper, wenn man ins Detail geht. Dass es biologische Vorgaben gebe, sei natürlich komplex, erklärt Hambira. «Es gibt schon Kleidungsstücke, wo es schwieriger ist. Aber man muss immer bedenken: Nur weil es ein biologisch männlicher Körper ist, heisst das ja nicht, dass es auch ein gender-männlicher Körper ist. Ich versuche Designlösungen zu finden, die es möglich machen, sich von diesen biologischen Unterschieden zu lösen.» Während sie den Gummizug ihrer Hose fester zurrt, erklärt sie die Entwurfsbasis ihres Outfits: «Bei dieser Kollektion habe ich die Grössensysteme von Frauen und Männern zusammengenom-

3 4

1 Ein Teil von Modegeschichte besteht auch daraus, mittels Kleidung Statements zu setzen.

2 Anna Menecia Antenete Hambira (Foto l.) macht Genderless Fashion. Aus einer Kollektion (oben).

3 Faris Cuchi Gezahegn: fluides Styling

4 Durchdachte Details: goldene Knöpfe, schwarz-weisse Fingernägel.

5 Umhang und Hoodie von amaaena.

men und ein eigenes Grössensystem entwickelt. Dann muss man eine Lösung finden, um das Kleidungsstück am Körper anpassen zu können – die einfachste ist zum Beispiel ein Gummizug.»

Hambiras Entwürfe sind meist eher weit geschnitten, demnächst will sie aber auch mit dehnbaren Stoffen arbeiten, die schon von vornherein Elastizität bieten. Körper seien ohnehin alle anders, egal welchen Geschlechts, sagt Hambira. «Es ist ein sehr steifes Konzept, in das man Körper einsortiert.» In ihrer Jugend habe sie sich in «Jungs-Kleidung» am wohlsten gefühlt. Auch weil sie eine Art Schutz geboten hätten. Als sie später auch Röcke und Shirts mit Ausschnitt trug, sei ihr bewusst geworden, wie mächtig die Gendernormen sind. «Auch durch meinen Freundeskreis, in dem sich verschiedene Identitäten treffen, ist mir immer mehr bewusst geworden, wie verletzend so eine Zuweisung ist. Dass eine Person im kapitalistischen System so regle-

mentiert wird, finde ich nicht in Ordnung. Ich habe will das anders machen.»

Ein Teil von Modegeschichte besteht auch daraus, dass mittels Kleidung Statements gesetzt werden, um die Verhältnisse zu verändern. Um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert etwa befreiten Frauen sich vom Korsett, das sie in schmale Taillen zwängte. Und als Frauen begannen, Hosen zu tragen, war das in westlichen Metropolen ein Skandal. «Damals war schon das Tragen einer Hose durch eine Frau gender-nonkonform, weil es die Gendercodes durcheinandergebracht hat», sagt Modeexperte Daniel Kalt. Hosen waren für Frauen an vielen Orten auch noch lange Zeit offiziell verboten. Kalt erinnert auch an die weiten Reformkleider, wie sie Emilia Flöge und Gustav Klimt in Wien Anfang des 20. Jahrhunderts trugen, die jegliche Körperformen versteckten und damit eine Angleichung der Silhouetten hervorbrachten. Die Kleider waren Avantgarde, auf breite Resonanz stiessen sie nicht. In den 1970er-Jahren sorgte der 1938 in die USA geflohene Modemacher Rudi Gernreich mit seinem Unisex-Projekt für Furore und Skandal. Gernreich hinterfragte traditionelle Ideen von Körper und Kleidung und wollte Mode für die Zukunft machen; Mode, die von allen getragen wird. In den 1980ern war nicht nur Sängerin Grace Jones eine Ikone des androgynen Stils, sondern auch Frauen in Power-Suits – Hosenanzügen mit breiten Schultern – waren angesagt. Das Parfum CK One von Calvin

Klein war ein (Marketing-)Leuchtturm des Unisex-Trends der 1990er. Die 2000er brachten dann den «metrosexuellen» Mann hervor, mit Fussballer David Beckham als Role-Model – ein Mann, der sich gerne pflegt, auf Mode steht und seine «femininen Seiten» hervorstreicht.

Viele Annäherungen an eine Mode, die keine Geschlechtergrenzen kennt, scheiterten oft am Markt, so Daniel Kalt. «Der Modedesigner Jean-Paul Gaultier hat seit den 1990ern versucht, den Männerrock auf den Laufstegen populär zu machen. Und es gibt Thom Browne in New York, der für seinen Männerfaltenrock bekannt ist. Aber im normalen Einzelhandel spielt das kaum eine Rolle», stellt Kalt fest.

Sogar grosse Retailer wie H&M haben sich schon an genderneutralen Kollektionen versucht. Grundsätzlich gibt es inzwischen einige kleinere Labels, vor allem im angloamerikanischen und asiatischen Raum, die Kleidung unter der Überschrift «Genderless» oder «Gender neutral», wie es auch manchmal heisst, anbieten.

Anna Menecia Antenete Hambira hat mit ihrem Label ohnehin nicht vor, eine grosse Playerin auf dem Markt zu werden. Ihre Kund*innen, so sagt sie, seien nicht alle, aber viele als Frauen gelesene Personen, queere Personen, Schwarze Personen. «Die spreche ich auch bewusst an. Es geht mir überhaupt nicht darum, unsere Ästhetik wieder an die weisse Mehrheitsgesellschaft ranzubringen.» Damen- und Herren-Abteilungen mit getrenntem Sortiment sind immer noch Standard. Wenn geneigte Shopper*innen im Kindergeschäft des Vertrauens nach einer Hose für Zweijährige fragen und «Bub oder Mädchen?» als Antwort bekommen, wird klar, wie früh das Einüben der Zweiteilung der Geschlechter schon beginnt.

Faris Cuchi Gezahegn kauft Kleidung meistens in der Damen-, manchmal in der Herren-Abteilung. «Die violette Jacke, die ich hier trage, ist aus der Damen-Abteilung.» Gezahegn ist der Meinung, dass wir uns von eingelernten binären Regeln befreien sollten. Nicht nur modisch. Faris Cuchi Gezahegn definiert sich als «Femme non-binary» und ist Aktivist*in für Menschenrechte mit Fokus auf die LGBTIQ+Community, Künstler*in und Performer*in. «Ich nenne mich auch Style-Activist», so Gezahegn. «Ich nutze jede Gelegenheit, um die Dominanz der Heteronormativität zu dekonstruieren. Ich verwende Kleidung, Make-up, Schmuck und Stil auf eine Art,

die Menschen aus ihrer Komfortzone holt. Um aus der binären Dimension des Sehens auszubrechen. Weil mein Körper sich auf eine Art zeigt, wird von mir erwartet, mich auf eine bestimmte Art zu kleiden, auf eine bestimmte Art zu sein. Ich fordere diese Erwartung heraus.»

Damit macht Gezahegn klar, dass Mode und Stil immer auch politisch sind. Gezahegn trägt eine klare Message mit sich, die noch über die Frage nach Nicht-Binarität und Geschlechtsidentität hinausgeht: «Wir sollten alle körperlich selbstbestimmt sein, uns erlauben zu sein, wie auch immer wir sein wollen, und uns gegenseitig respektieren.» Faris Cuchi Gezahegn hat oft genug das Gegenteil erlebt, wurde auf der Strasse angegriffen. Anstatt sich einzuschränken, beschloss Gezahegn, zu sich selbst zu stehen. Gezahegns Lieblingsfarben sind Rot, Gelb, Grün und Violett, die sich oft in ihrer*seiner Kleidung, im Make-up und Schmuck wiederfinden. «Ich bin in Äthiopien geboren und aufgewachsen, mein Stil ist oft damit verbunden. Ich trage auch Dinge, von denen gesagt wird, sie sollen von Frauen getragen werden, oder von der königlichen Familie. Ich bin da ein Störimpuls.»

Genderless Fashion mag als Laufsteg-Trend wieder abflauen. Aber Trends sagen etwas über den Zeitgeist aus, nehmen oft auf, was abseits vom Laufsteg längst brodelt. Dass die Zukunft nicht binär ist, davon sind Faris Cuchi Gezahegn und Anna Menecia Antenete Hambira jedenfalls überzeugt.

Text: Ruth Weismann Fotos: Carolina Frank Ausgabe: 5.–18.10.2022

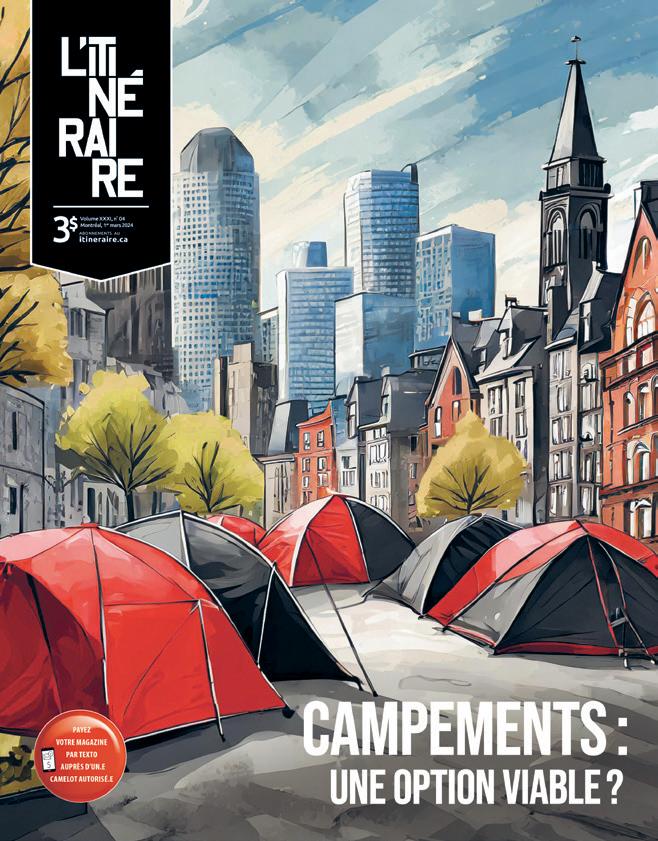

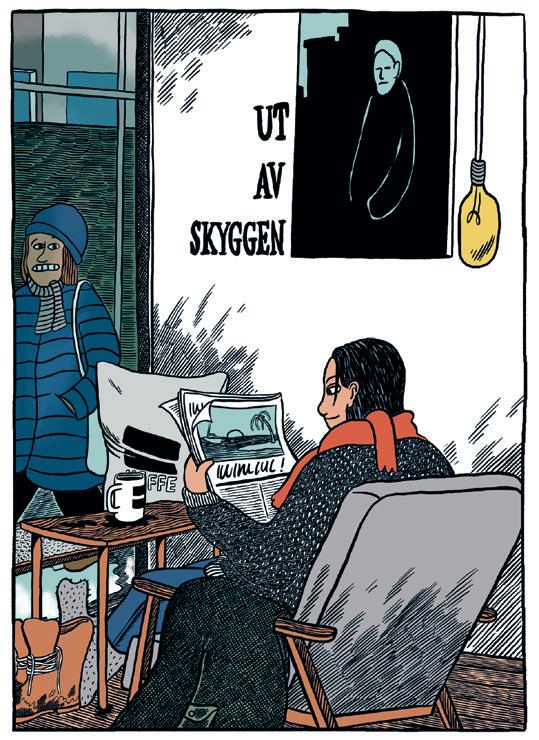

L'Itinéraire

Roboter: Hi! Salü, Kollege!

Verkäufer: Aber? Äh ... Wer sind Sie denn?

Roboter: Ich bin der Fortschritt, Alter.

Roboter: Vollständig automatisiert und mittels KI zum Leben erweckt. Ich werde nicht müde und kann fünfmal so viele Hefte verkaufen wie du.

Roboter: Darüber hinaus kann ich noch Artikel schreiben, das Layout machen und die Redaktion übernehmen.

Verkäufer: Aber? Aber? Das ist doch total idiotisch.

Verkäufer: Man kann doch nicht die Strassenverkäufer*innen durch Maschinen ersetzen! Es ist doch das Menschliche, das wir redaktionell umsetzen bei L’Itinéraire! Verstanden?

Roboter 2: Hey, kann ich ein Exemplar kaufen?

Roboter: Klar. Bezahlst du bar oder mit App?

Ausgabe: März 2024

Verbreitung: Wien, Niederösterreich, Burgenland (Österreich)

Sprache: Deutsch gegründet: 1995

Auflage: 14 000 Expl. erscheint: 2× monatlich Verkaufende: 480

Verbreitung: Montreal (Québec, Kanada)

Sprache: Französisch gegründet: 1994

Auflage: 8000 Expl. erscheint: 2× monatlich Verkaufende: 125

Verkäufer*innenp orträts