AMERIKA

ROMAN HAUBENSTOCK-RAMATI

Jetzt Probe fahren

ROMAN HAUBENSTOCK-RAMATI

Der neue T-Cross ist klein im Format, aber gross im Erlebnis. Der moderne Kompakt-SUV glänzt mit viel flexiblem Raum, markantem Design und fortschrittlicher Technologie. Zum Beispiel mit dem intuitiv bedienbaren «Digital Cockpit Pro» oder der intelligenten Klimaanlage «Air Care Climatronic». Alles in allem ist der neue T-Cross ein wunderbarer Begleiter für den Alltag und die Freizeit.

ROMAN HAUBENSTOCK-RAMATI (1919-1994)

Mit freundlicher Unterstützung der Landis & Gyr Stiftung

«Immer ist sie im Fluss und in stetiger Veränderung begriffen, wie auf der Suche nach sich selbst. Niemals ist diese

extrem gefährdete, zerbrechliche Klangwelt ihrer selbst sicher. Das Offene, Un-Eindeutige, immer aber bewusst Geformte dieser Klangwelt

Erklingende hinaus-

trägt eine Utopie in sich, die weit über das bloss

weist: Die Musik statuiert als Exempel, dass es immer noch andere Wege, andere Möglichkeiten gibt.»

Lothar Knessl

Der siebzehnjährige Karl Rossmann musste die Alte Welt verlassen. Seine Eltern haben ihn nach Amerika geschickt, weil er von einem Dienstmädchen verführt wurde und aus dieser Verbindung ein Kind entstanden ist. Karl kommt mit dem Schiff in New York an. Die Neue Welt nimmt ihn auf.

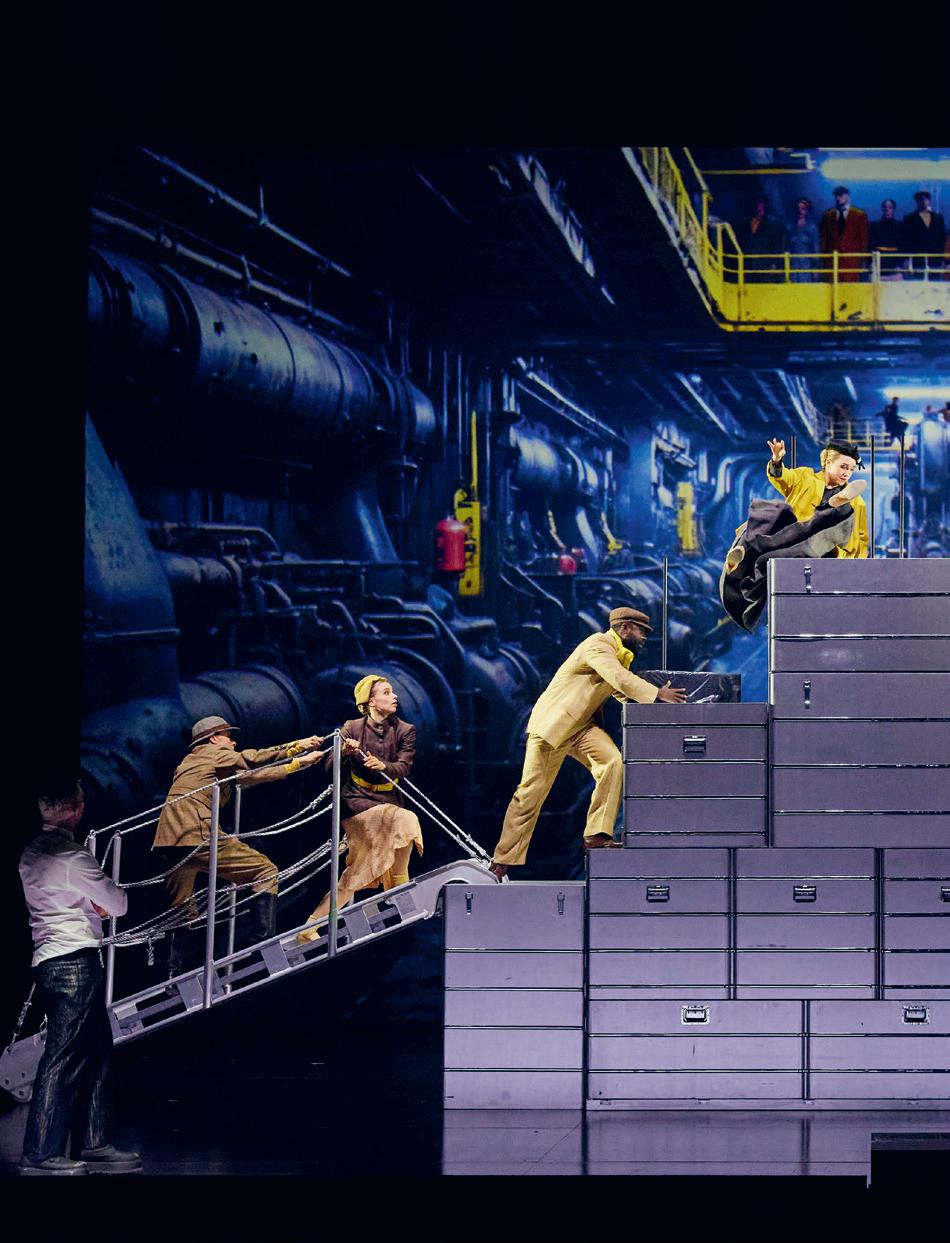

Die Passagiere verlassen das Schiff. Karl Rossmann verirrt sich auf der Suche nach seinem Regenschirm, den er an Bord vergessen hat, im Inneren des Schiffes und trifft zufällig auf den Schiffsheizer.

Der Heizer ist unzufrieden mit seinem Beruf und den Verhältnissen. Er will das Schiff verlassen und seine Stelle aufgeben.

Karl begegnet einem Mann, der behauptet, sein Onkel Jacob zu sein. Der Onkel weiss, dass Karl sein Zuhause wegen des Dienstmädchens verlassen musste.

Der reiche Onkel Jacob hat Karl bei sich aufgenommen. Herr Pollunder, ein Geschäftspartner des Onkels, lädt Karl zu einem Ausflug auf sein Landgut ein. Die Reise soll auf der Stelle stattfinden. Karl ist überrascht.

In Herrn Pollunders Haus auf dem Lande lernt Karl dessen Tochter Klara kennen. Das Haus ist alt und riesig, besteht aus dunklen Gängen, Treppen, Korridoren. Klara zeigt Karl das Zimmer, in dem er schlafen wird.

Klara bittet Karl, in ihr Zimmer zu kommen, um ihr auf dem Klavier vorzuspielen.

Klara verhält sich gegenüber Karl gewalttätig.

Herr Pollunder gibt Karl einen Brief von Onkel Jacob, in dem dieser mitteilt, dass Karl nie mehr zu ihm zurückzukehren darf. «Du hast dich entschieden, heute Abend fortzugehen, dann bleibe aber auch bei diesem Beschluss ein Leben lang». Karl verlässt Pollunders Haus.

Er schliesst sich den Landstreichern Delamarche und Robinson an. Auf der Suche nach Arbeit gehen sie den langen Weg nach Ramses.

Delamarche ist mit Brunelda zusammen, einer ehemals glamourösen Sängerin. Sie gibt eine Kostprobe ihres Könnens.

Im grossen Hotel Occidental begegnet Karl der Oberköchin, die ihm eine Stelle als Liftjunge anbietet. Karl nimmt die Stelle an.

Der Oberportier des Hotels besteht darauf, von allen gegrüsst zu werden.

Die einsame Sekretärin Therese sucht den Kontakt zu Karl. Sie fühlt sich von der Arbeit überfordert und verloren in der grossen Stadt. Der betrunkene Robinson bittet Karl um Geld.

Der Oberportier beschuldigt Karl, seinen Posten verlassen zu haben, und entlässt ihn auf der Stelle.

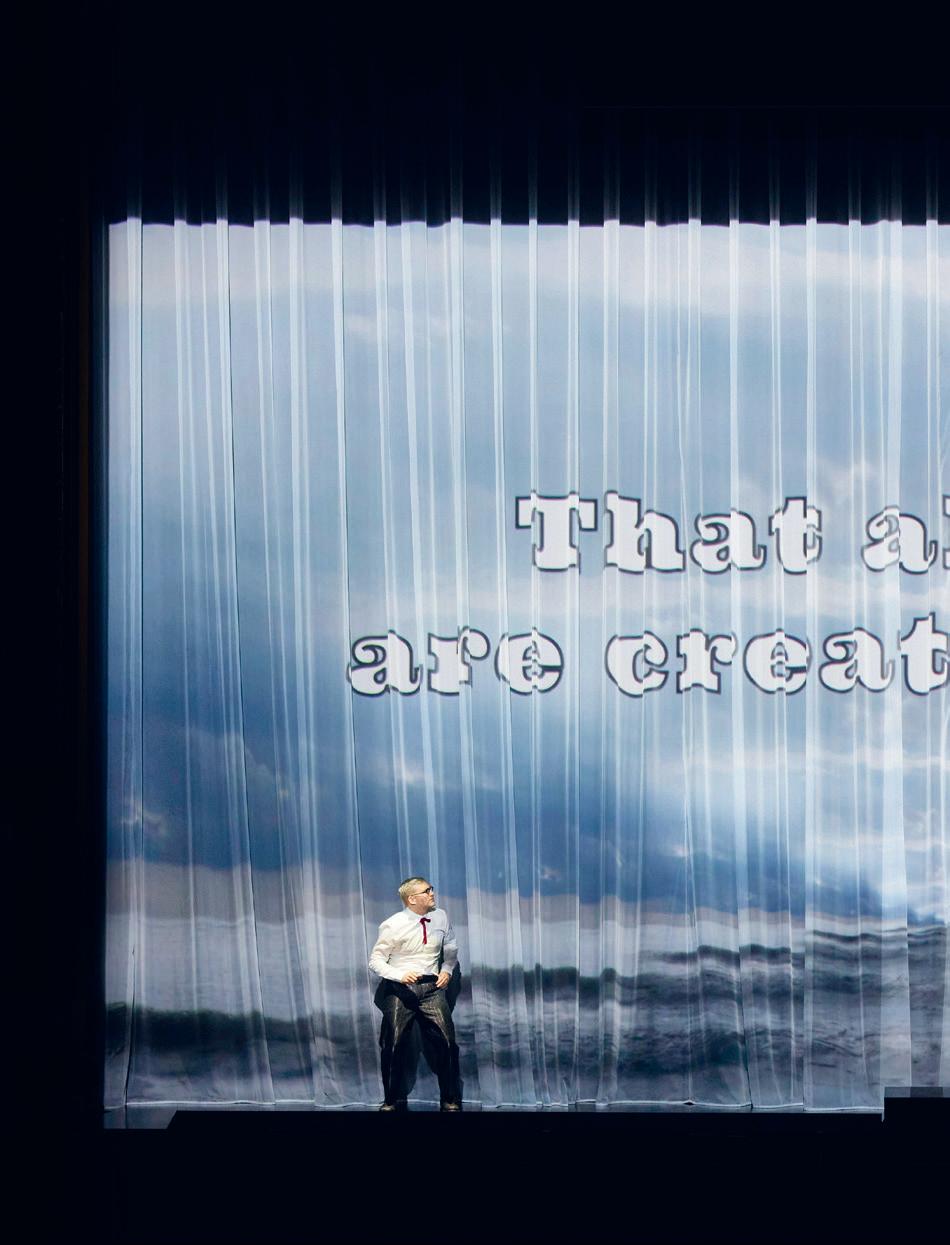

Auf der Strasse wird Karl Augenzeuge einer Wahlversammlung, auf der der Kandidat «I love you» eine Wahlkampfrede hält.

Karl ist in Bruneldas Wohnung untergekommen, in der auch Delamarche und Robinson leben. Delamarche will, dass Karl Bruneldas Diener wird.

Auf dem Balkon kommt Karl mit einem Studenten ins Gespräch, der ihm davon erzählt, wie unbefriedigend und aussichtslos ein Studium ist. Der Student rät Karl, bei Brunelda zu bleiben.

Brunelda nimmt ein Bad und lässt sich von Delarmarche waschen. Nichts ist ihr recht.

Karl, wieder auf der Strasse, sieht einen Werbestand des Grossen Naturtheaters von Oklahoma, bei dem jeder willkommen ist. Er bewirbt sich. Zwei Schreiber und der Personalchef des Theaters kümmern sich um seine Bewerbung. Karl wird aufgenommen.

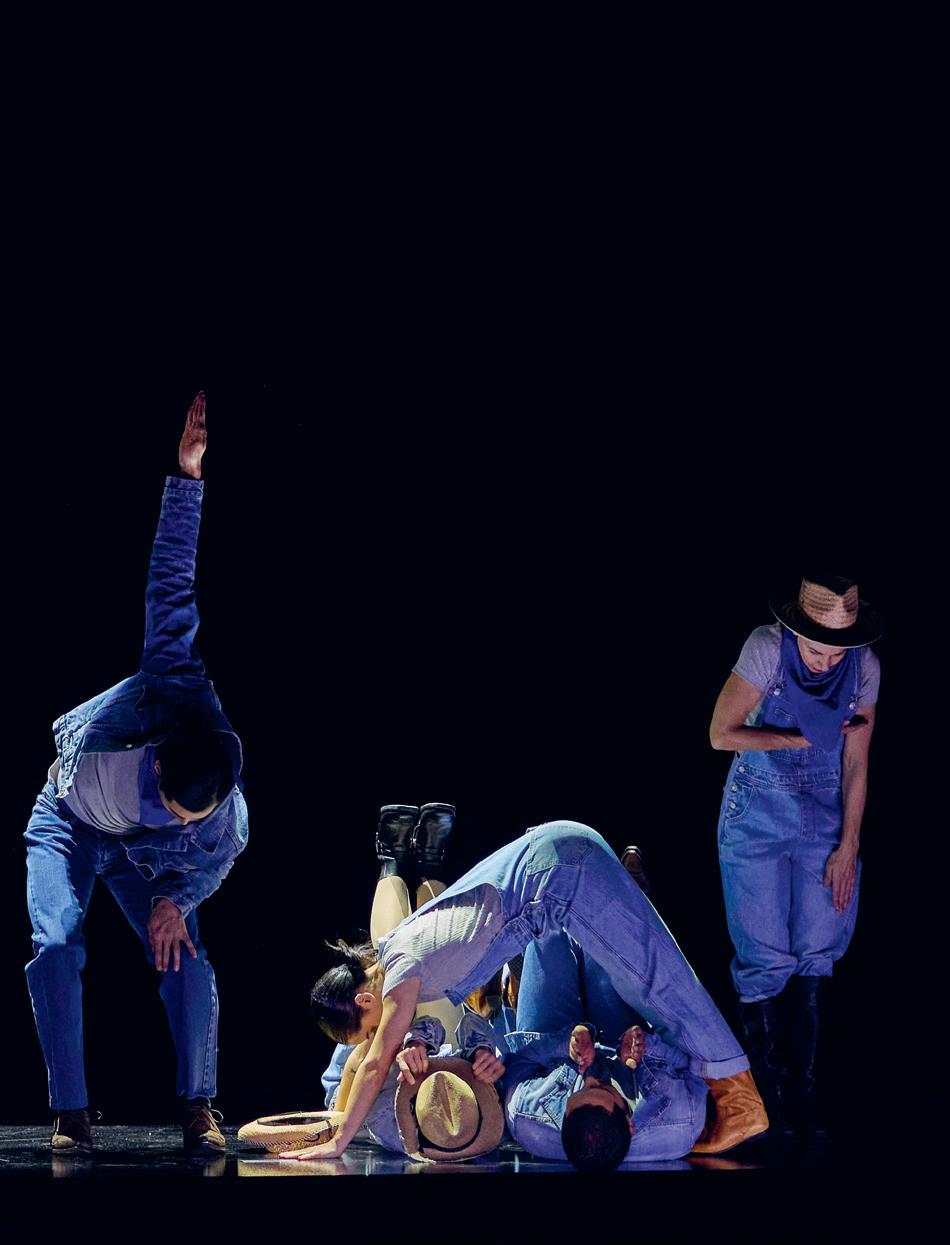

Die Werbetruppe führt die Pantomine des Grossen Naturtheaters von Oklahoma auf.

Epilog: Karl begibt sich wieder auf seinen langen Weg.

Über die Herausforderungen, Roman Haubenstock-Ramatis «Amerika» zu realisieren

Gabriel, was ging dir durch den Kopf, als du zum ersten Mal die Partitur von Amerika aufgeschlagen hast?

Ich hatte so etwas vorher noch nicht gesehen, die grafische Notation, die kalligrafischen Zeichnungen, die ungewöhnlichen Spielanweisungen. Ich habe das zunächst auch nicht verstanden. Es hat etwa ein halbes Jahr gedauert, bis ich die Partitur für mich einigermassen entschlüsselt hatte. Ich habe natürlich nicht täglich drangesessen, aber die Partitur immer wieder hervorgeholt und mich Stunden um Stunden mit ihr beschäftigt. Das kenne ich sonst gar nicht. Ich lese normalerweise Partituren sehr schnell. Aber die AmerikaPartitur ist wirklich komplex. Mir passieren auch jetzt manchmal noch Fehler in den Proben, obwohl ich die Noten sehr gut kenne. Meinen Kolleginnen und Kollegen im musikalischen Team, die sich ähnlich intensiv mit der Materie befasst haben, geht es ähnlich. Ich habe zum Beispiel in unserer Orchestersitzprobe, in der alles Musikalische zusammenkommt, ein System übersehen, weil es so kompliziert notiert ist. Ich habe mich gewundert, weil ich früher fertig war als die anderen, obwohl ich voll konzentriert war und die Stelle hundertmal in den vorangegangenen Wochen geprobt hatte.

Was bietet Haubenstock-Ramati an kompositorischem Material in dieser Oper auf?

Zunächst ist sehr ungewöhnlich, dass das LiveOrchester, das im Graben sitzt, nur ein Teil des musikalischen Gesamtgeschehens ausmacht. Bis zu drei weitere Orchester kommen hinzu, die vorab aufgenommen und über Lautsprecher zugespielt werden. HaubenstockRamati wollte Raumwirkungen erzielen. Die Klangflächen der Orchesterteile überlagern sich, spielen sich

Das komplette Programmbuch können Sie auf

www.opernhaus.ch/shop

oder am Vorstellungsabend im Foyer des Opernhauses erwerben

Motive zu und kommentieren einander. Die eigentliche Orchesterbesetzung ist nicht sehr gross und nicht besonders ausgefallen für eine moderne Partitur. Es gibt Streicher, Holz, Blech, Schlagzeug, eigentlich ein überschaubarer Rahmen. Oft ist es ja in der Oper umgekehrt: Der Aufwand im Graben ist so gross, dass er die Bühne zu erschlagen droht, wenn wir etwa an die Werke von Richard Strauss denken. In Amerika hingegen ist das LiveOrchester nur ein Teilelement, dass erst gemeinsam mit den Zuspielungen im Raum seine ganze Kraft entwickelt. Das ist für die Zeit wirklich etwas Neues. Es gibt eine zentrale Nummer in der Oper, die als reine Orchesterkomposition ohne Gesang und szenisches Spiel angelegt ist und in dieser Hinsicht die grösste Wirkung entfaltet. Sie heisst Vermutungen über ein dunkles Haus und existiert auch unabhängig von der Oper als eigenständiges Konzertstück. Darin verschränkt sich das LiveOrchester mit zwei zugespielten Orchestern, und die Klänge werden im Zuschauerraum bewegt. Allein diese Nummer zu hören, ist schon eine aussergewöhnliche Erfahrung. Die Hauptfigur Karl hat sich in den dunklen Gängen und Korridoren eines Hauses verlaufen und völlig die Orientierung verloren. Die Partitur fasst das in Musik. Die sich bewegenden Orchesterklänge schaffen eine sinnverwirrende Atmosphäre. Es ist wie eine Traumsequenz, in der man die Musik auch als innere Zustände eines Verängstigten hören kann. Es gibt Vibrationen, bei denen man Gänsehaut bekommen soll. Zur Szene schreibt der Komponist lediglich: «Lichtund Bildprojektionen, choreografische Handlungen ad libitum.» Haubenstock-Ramati hat in Amerika auch Sprechchöre komponiert. Was hat es mit ihnen auf sich?

Sie kommen ebenfalls ausschliesslich vom Band. Sie illustrieren die Massenszenen der Oper, Karl Rossmanns Ankunft im Hafen von New York, eine grosse Szene in einem Hotel, in dem er eine Anstellung als Liftjunge gefunden hat, und am Ende im Naturtheater von Oklahoma. Diese Sprechchöre hat das Opernhaus Zürich nicht selbst produziert, sondern vom Theater Bielefeld übernommen, wo die Oper vor zwanzig Jahren aufgeführt wurde. Die Zürcher Tonabteilung hat das Material für unsere Produktion mit einem völlig neuen Sounddesign versehen, teilweise unter Einbezug von KITechnolgie.

Die Einspielungen waren nicht nur technisch, sondern auch ästhetisch veraltet. Als Rohmaterial wirkten sie heute sehr opernhaft, wie aus einer Moderne von gestern. Wir wollten sie auch an die szenischen Situationen unserer Inszenierung anbinden. Die Aufnahmen stammen von einem Kammerchor, im szenischen Kontext kommen sie aber in Massenszenen zum Einsatz. Deshalb war eine grundlegende Überarbeitung des Materials nötig.

Wie komponiert Haubenstock-Ramati für Stimmen?

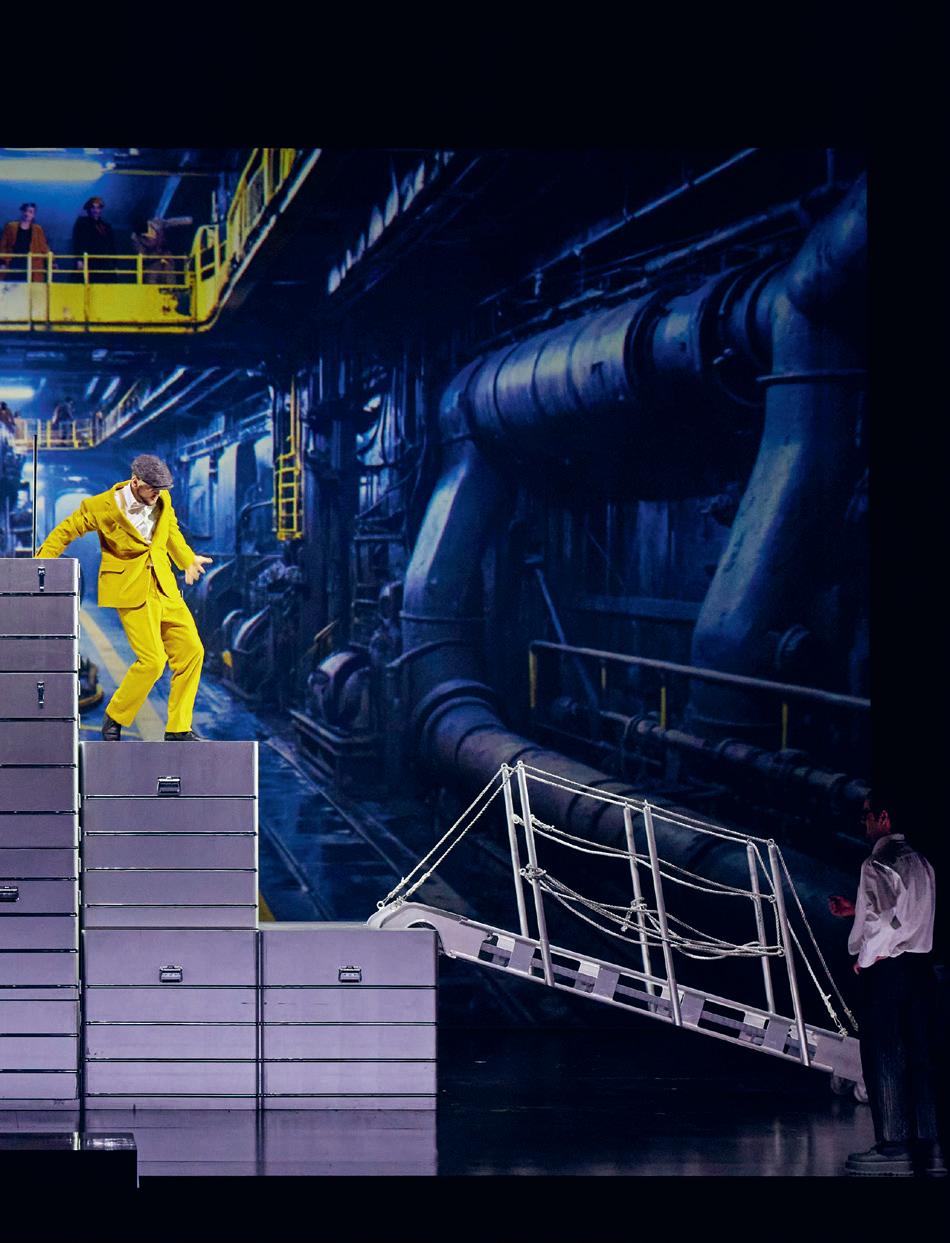

Es gibt mehr melodramatischen Sprechgesang als wirklichen Gesang. Die Referenz für diesen Sprechgesang ist ganz klar die Zweite Wiener Schule, Arnold Schönbergs Pierrot Lunaire etwa oder Alban Bergs Wozzeck. In ausgewählten Szenen taucht dann auch richtiger Gesang auf, teilweise sogar bis zum hohen C in der Figur der Klara. Und es gibt in der Stoffvorlage bei Kafka die Figur der mondänen, ehemaligen Sängerin Brunelda. Für sie hat der Komponist zwei virtuose, slapstickhafte Gesangsnummern geschrieben.

Ist die Partitur mit ihren Elementen grafischer Notation praktikabel?

Grundsätzlich muss man feststellen: Sie hat sich nicht durchgesetzt. Heute schreibt niemand so. Es ist eine Ausnahmepartitur geblieben.

Ich meinte es nicht musikhistorisch, sondern ganz konkret im Hinblick auf die praktische Umsetzung des Werks. Wir haben Lösungen für die Aufführung des Werkes entwickelt. Sehr früh ist uns klar gewesen, dass es entscheidend sein wird, metrische Verbindlichkeit in einer Partitur mit so vielen unterschiedlichen Koordinaten herzustellen. Ich habe da sehr eng mit Oleg Surgutschow, dem Klangregisseur unserer Produktion und Leiter der Zürcher Tonabteilung, zusammengearbeitet. Er ist fast so etwas wie ein zweiter musikalische Leiter geworden. Wir haben uns zusammengesetzt und in fast alle Nummern eine verlässliche Zeitleiste eingezogen in Form eines engmaschigen Zählsystems. Man muss sich das so vorstellen, wie die Ozeane auf Seekarten in Längengrade, Breitengrade und Quadranten strukturiert sind, um vor der Erfindung des Radars

Das komplette Programmbuch können Sie auf

www.opernhaus.ch/shop

bestimmte Gebiete sicher erreichen zu können. So haben wir das auch gemacht. Die Längen und Breitengrade sind bei uns Ziffern und Sekundenschritte, in die wir die Partitur gerastert haben. Sie sind als durchgängiger Timecode optisch und teilweise auch akustisch während der Aufführung präsent und zeigen präzise an, wo man sich gerade im Stück befindet. Mit diesem Timecode können sich die Menschen am Tonpult, beim Licht, am Inspizientenplatz und natürlich auch auf der Bühne orientieren. Er gibt zum Beispiel auch unserer BallettpantomimeTruppe bei ihren komplizierten Choreografien verlässlich die Einsätze. Das Opernhaus Zürich hat natürlich das technische Equipment, einen solchen Timecode überall anzuzeigen, das ist eine Frage der Ausstattung. Ich kann mir nur schwer vorstellen, wie eine Koordination bei der Uraufführung 1966 ohne moderne Technik funktionieren konnte. Bei uns jedenfalls, und das sage ich nicht ohne einen gewissen Stolz, ist alles sehr präzise. Der Nachteil dabei ist, dass die Koordination uns manchmal auch in ein Korsett zwingt etwa bei der Deklamation im melodramatischen Sprechgesang. Der grosse Vorteil allerdings ist, dass die unterschiedlichen Komponenten der szenischmusikalischen Gesamtsituation immer stabil aufeinander bezogen sind und deshalb auch mehr künstlerische Eigenständigkeit entwickeln können. Was wir erreichen, ist eine Entzerrung. Das Klangbild bekommt eine grössere Trennschärfe. Die vom Komponisten gewünschte Vielschichtigkeit wird stärker wahrnehmbar.

oder am Vorstellungsabend im Foyer des Opernhauses erwerben

Geht es Haubenstock-Ramati in seiner Partitur und der grafischen Notation aber nicht auch immer wieder um Offenheit und individuelle Freiheit der Interpretierenden?

Natürlich. Diese Freiheiten spielen wir auch aus. In der Nummer «Bruneldas Bad» beispielsweise wird die Szene von einem Schlagzeugensemble untermalt. Jede einzelne Spielerin, jeder einzelne Spieler ist in seiner Einzelstimme frei darin, in einem vorgegebenen Zeitrahmen das Tempo zu verlangsamen oder zu beschleunigen, sodass sich jedes Mal ein etwas anderer Ensembleklang ergibt. HaubenstockRamatis kompositorisches Material ist sehr elastisch gedacht. Es lässt den Aufführenden auch die Freiheit, Szenen umzustellen oder sie teilweise zu überlappen. Der Komponist macht in seinen Anweisungen

deutlich, dass die Szene nicht unbedingt der Musik zu folgen habe, wie wir das aus klassischen Opern kennen, sondern dass auch umgekehrt die Musik der Szene folgen soll.

Wir haben es bereits kurz angesprochen, Raum ist in Amerika eine zu gestaltende kompositorische Kategorie. Wie ist das gedacht, und wie realisiert man das heute?

Bei der Uraufführung 1966 gab es vier Kanäle und vier Lautsprecher. Das war der technische Standard der damaligen Zeit. Das kommt uns heute geradezu rührend vor. HaubenstockRamatis Vorstellungen, wie der Klang im Raum idealerweise aufgespannt und bewegt werden soll, gingen allerdings über die Möglichkeiten seiner Zeit hinaus. Bei der zweiten Aufführung von Amerika in Graz 1992, an der der Komponist noch selbst beteiligt war, konnte er schon viel mehr von dem realisieren, was ihm in den sechziger Jahren nur als ferne Idee vorschwebte. Heute haben sich die technischen Möglichkeiten gegenüber den 1990er Jahren noch einmal weiterentwickelt. Das Zürcher Opernhaus verfügt über eine fest installierte, hochmoderne SurroundAnlage. Für die Klangdarstellung stehen uns bis zu 80 Lautsprecher zur Verfügung inklusive moderner Software zur Steuerung des Klangs. Wir arbeiten gerade daran, dass die Klänge an den Zuhörenden im Saal tatsächlich vorbeiziehen, hinter ihnen, von den Seiten oder von oben auftauchen. Das alleine aber ist es nicht. Erst die Verbindung der Klänge im Raum mit Szene, Kostüm, Choreografie und Video bringt die Wahrnehmung, die HaubenstockRamati für sein KafkaMusiktheater vorschwebte.

Wie würdest du die Amerika-Partitur von Haubenstock-Ramati stilistisch einordnen?

Man muss vorsichtig sein mit Festlegungen, weil wir es hier mit einer ausserordentlichen Partitur zu tun haben, die in allen Belangen radikal gedacht ist. Aber natürlich ist Amerika ein Werk seiner Zeit, also der mitteleuropäischen Nachkriegsavantgarde. Die Oper ist geprägt von freier Atonalität, teilweise auch Zwölftönigkeit, man spürt also die Einflüsse der Zweiten Wiener Schule. HaubenstockRamati hat sich ja auch als Lektor der Universal

Edition intensiv mit Werken von Anton Webern auseinandergesetzt. In der Avantgarde der 1950er und 1960er Jahre ist das serielle Komponieren dominant. Dem Denken in Strukturen wurde alles untergeordnet. Der elaborierte Umgang mit dem Material steht über der Emotion. Das hört man auch bei HaubenstockRamati.

Gleichzeitig sucht er mit seinen offenen, mobileartigen Formen Auswege aus den geschlossenen Systemen des Serialismus. Das zeichnet ja die interessanten Komponisten aller Epochen aus. In dem Augenblick, in dem Haydn mit seinen Sinfonien einen bestimmten Stil entwickelt und etabliert hatte, fing er an, ihn hinter sich zu lassen und zu neuen Ufern aufzubrechen. Das Gleiche gilt für Mozart, Beethoven, selbst Brahms, der ja als Bewahrer der Tradition gilt. Und HaubenstockRamati schwebte eine bahnbrechend neue Form von Musiktheater vor, was alleine schon in der Notation zum Ausdruck kommt. Erstaunlich finde ich, dass er immer noch von «Oper» spricht. Am Schluss der Partitur steht tatsächlich «Ende der Oper», obwohl sein Werk mit der traditionellen Opernform nicht mehr viel gemeinsam hat.

Das komplette Programmbuch können Sie auf

www.opernhaus.ch/shop

oder am Vorstellungsabend im Foyer des Opernhauses erwerben

Ist Amerika kompatibel mit den normalen Produktionsbedingungen eines Opernhauses?

Eigentlich nicht. Das Stück geht schon stark an die Grenzen dessen, was in der Disposition einer Repertoirebühne möglich ist. Aber wir werden es in Zürich hinkriegen. Das hat auch damit zu tun, dass uns eine extrem lange Vorbereitungszeit vergönnt war. Die Produktion hätte eigentlich vor drei Jahren herauskommen sollen und musste wegen der CoronaPandemie verschoben werden. Das hat uns die Chance gegeben, beispielsweise die Orchesteraufnahmen schon während der Coronazeit aufzunehmen und das Material in Ruhe tontechnisch aufzubereiten.

Das Gespräch führte Claus Spahn

Ein Gespräch mit dem Regisseur Sebastian Baumgarten über die Aktualität von Franz Kafka und die Herausforderungen der Oper «Amerika» von Roman Haubenstock-Ramati

Sebastian, wieviel hat Franz Kafka uns heute noch zu sagen?

Kafkas Texte sind so ins Offene geschrieben, dass ich sie als extrem anschlussfähig an unsere Gegenwart empfinde. Das Spannende an seiner Literatur ist ja, dass sie sich aus sich selbst heraus fortschreibt. Kafka formuliert eine Ableitung beim Schreiben und aus der Ableitung eine weitere Ableitung.

Eine Fussnote wächst ins Ausführliche und zieht weitere, noch ausführlichere Fussnoten nach sich. Das Schreiben ist wie ein rhizomatischer Vorgang. Die Texte kommen einem vor wie ein Pilzgeflecht unter der Erdoberfläche. Alles ist dicht vernetzt. Man weiss nicht, wo die Textkonstruktionen ihren Anfang und ihr Ende haben, sie greifen in alle möglichen Richtungen aus. Das erzeugt das Gefühl des Labyrinthischen, das wir in Kafkas Literatur immer so stark wahrnehmen. Damit sind seine Texte von grosser Geräumigkeit, um einen Begriff von Heiner Müller zu verwenden. Man kann das Gegenwärtige mit ihnen in Verbindung bringen. Das macht sie auch für uns heute interessant.

Die Bedrohlichkeit der verwalteten Welt, der Untergang des Individuums in anonymen hierarchischen Strukturen, der Mensch an den Schnittstellen zur modernen Technik – das sind Themen, die man in Kafkas Werken ausmacht. Haben sie auch für uns heute noch eine Relevanz?

Vielleicht nicht mehr in dem Sinne, wie sie sich zu Kafkas Lebzeiten zu Be

ginn des 20. Jahrhunderts dargestellt haben. Aber wir haben heute trotzdem mit den Ordnungssystemen der digitalen Welt zu tun, mit den unhintergehbaren hierarchischen Strukturen von Computerprogrammen, Algorithmen, künstlicher Intelligenz usw., denen wir uns ausliefern. Da gibt es im Moment wenig Vorsicht. Auch an dieses Thema sind Kafkas Texte anschlussfähig.

Man sagt immer, Kafka habe in seinen Romanen die Menschheitskatastrophen des 20. Jahrhunderts vorausgeahnt. Siehst du das so?

Man bringt ihn dadurch immer in die Rolle eines «Genies», das mehr gewusst oder geahnt hat als andere zu seiner Zeit. Aber es kommt immer darauf an, wie man das Geniale definiert. Für mich ist Kafka jemand, der sehr genau und sensitiv die Welt um sich herum wahrgenommen, die Themen strukturiert fokussiert und die logischen Konsequenzen daraus gezogen hat. Er formuliert ja keine biblischprophetischen Visionen. Er denkt, was er wahrnimmt, konsequent weiter und zu Ende. Er hatte die Fähigkeit, Komplexität zu erfassen und hochzurechnen. Fast mechanisch. Jedenfalls nicht genieartig mit dem Blitz einer Eingebung oder dem Erspüren von heraufdämmernden Stimmungen in herausgehobener Position. Kafka guckt die Welt nicht von aussen an, er ist Kind seiner Zeit und ganz Teil von ihr. Er nimmt die Dinge wahr, die sich in seinem Leben als Versicherungsangestellter oder Einwohner von Prag ereignen. Es gibt ja den berühmten lakonischen Tagebucheintrag zum Beginn des Ersten Weltkriegs: «Deutschland hat Russland den Krieg erklärt. Nachmittags Schwimmschule.» So ist es gewesen. Es stehen zwei Sachen nebeneinander, die ursächlich nichts miteinander zu tun haben. Ich habe gerade eine Kurzgeschichte gelesen, in der Kafka einen Sonnenuntergang beschreibt und ein Mädchen. Das geht auf die Strasse, und der Schatten eines grossen Mannes läuft an ihm vorüber. Man fragt sich: Was ist das für eine Form der Literatur? Es könnte die präzise Dokumentation einer konkreten Wahrnehmung sein, die der Autor gerade draussen erlebt hat – und mit seiner Sprache poetisch erfasst. Das zu formulieren, muss man ja auch erstmal hinkriegen. Kafka scheint geahnt zu haben, dass lineare Kausalität nicht mehr ausreicht, um die Welt zu beschreiben, dass nicht mehr im Sinne der Aufklärung logisch eins aus dem anderen hervorgeht.

Kafka hat keine dramatischen Texte geschrieben, warum taugen seine Texte trotzdem für das Theater?

Ich bin mir gar nicht so sicher, ob sie das wirklich tun. Theater braucht dramaturgisch eigentlich immer ein dramatisches Ende, und das versagen uns die KafkaRomane. Ich glaube, es ist eher so, dass sich das Theater an Kafka abarbeitet, um auf seine Höhe zu kommen, und dann immer ein bisschen hinter dem zurückbleibt, was er in literarischer Sprache abzubilden vermag.

Wie muss man dann mit Kafka-Texten auf der Bühne umgehen?

Ich kann das nur subjektiv für mich beantworten. Ich muss mich von dem befreien, wie Kafka auf der Bühne gerne gezeigt wird – eine düstere, graugrüne Welt, lange Schatten, Endzeitstimmung. Das kann schon alles sein. Aber ich bin überzeugt, dass man Kafka ästhetisch auf sehr unterschiedliche Weise zeigen kann – vielleicht als eine Welt von Buchstaben und Zahlen etwa, als seltsame Verkoppelung von Räumen, als Lichtinstallation und vieles mehr.

Das komplette Programmbuch können Sie auf

www.opernhaus.ch/shop

Was passiert mit Kafkas Roman Der Verschollene in der Oper von Roman Haubenstock-Ramati, die wir gerade produzieren?

oder am Vorstellungsabend im Foyer des Opernhauses erwerben

Wir stecken noch mitten in den Proben und haben deshalb auch noch keine gesicherte Einschätzung. Aber klar ist: HaubenstockRamati interpretiert den Roman, und dabei spielen die Erfahrungen, die er als verfolgter polnischer Jude im Zweiten Weltkrieg gemacht hat, zweifellos eine Rolle. Als Kafka den Verschollenen schrieb, waren der Faschismus und der Holocaust noch Zukunft, bei HaubenstockRamati ist er traumatische Vergangenheit, sein Blick geht darauf zurück. Ich kann mich nicht davon lösen, in der Musik, die er komponiert, auch Krieg, Sirenen, bedrohliche Masse und geisterhafte Stimmen wahrzunehmen. Darüber hinaus trifft hier ein intellektueller avantgardistischer Geist der musikalischen Nachkriegsmoderne auf eine sehr offene Literatur und stösst in die Grenzbereiche von Musiktheater vor, und das finde ich etwas ganz Besonderes. Die AmerikaOper ist mit einer irren Konsequenz geschrieben. HaubenstockRamati spielt mit der Narration und löst sie zugleich im Spiel mit Formen auf. Das ist so, wie wenn man in der Bildenden Kunst gegenständliche und abstrakte Malerei verschränkt.

Haubenstock-Ramati schreibt im Vorwort der Partitur: «Es gibt keine Aktion im Sinn des dramatischen Sich-Entwickelns: ALLES IST DA!»

Kommt dir das als Theatermacher entgegen?

Zunächst erstmal nicht. Was heisst das denn, wenn alles wie eine klanglichtheatralische Installation angelegt sein soll? Im Sinne eines Theaterabends, der das Publikum über die Dauer der Aufführung in Spannung halten möchte, ist das eher problematisch. Wenn ich aber die Forderung, dass alles immer da sein soll, allgemeiner interpretiere, nämlich dass Zukunft und Vergangenheit in der Gegenwart präsent sind und umgekehrt, finde ich das schon interessanter. Das entspricht einem der Relativitätstheorie folgenden Weltbild.

Es erinnert an die Idee der Kugelgestalt der Zeit in Bernd Alois Zimmermanns zur gleichen Zeit entstandenen Oper Die Soldaten. Was heisst das konkret theatralisch? Alles parallel auf der Bühne zu haben und nur einzelne Elemente an und abzuschalten, finde ich nicht neu. Aber als Idee ist die Gleichzeitigkeit der Zeiten natürlich Ideen stiftend.

Haubenstock-Ramati sieht den Klang, die Szene, das Licht und die choreografische Bewegung in Amerika als eigenständige und in gewissem Rahmen voneinander unabhängige theatralische Dimensionen. Findest du das produktiv?

Für mich als Brechtianer ist das zunächst etwas sehr Bekanntes, nämlich die Trennung der Elemente.

Ist das bei Haubenstock-Ramati gemeint?

Es ist schon anders, weil die Mittel nicht eng an eine Narration gebunden sind. Sie sind autonom und können sich aus sich selbst heraus entwickeln. Wollte man das in aller Radikalität verfolgen, müsste man an den theatralen Mitteln einzeln über einen längeren Zeitraum arbeiten, an der Bewegung des Klangs, an der Lichtchoreografie, an der Pantomime. Aber das würde dem normalen Zeitmanagement einer Opernproduktion momentan noch widersprechen.

Haubenstock-Ramati hat in seiner Oper eine Ballettpantomime vorgesehen. Wie gehst du damit um?

Das komplette Programmbuch können Sie auf

www.opernhaus.ch/shop

oder am Vorstellungsabend im Foyer des Opernhauses erwerben

Ich finde es sehr spannend, dass er auf die Kunstform der Pantomime zurückgreift. Am Anfang dachte ich, das sei sehr einfach gedacht: Da will einer choreografische Bewegungen, wagt aber nicht den Schritt zu abstraktem Tanz, weil Narratives dargestellt werden soll, also nimmt er Pantomime quasi als abgeschwächte Form des Tanzes. Aber das ist ein Missverständnis. Die Pantomime ist ja eine ernstzunehmende Theaterform, die schon sehr früh in der Geschichte des Theaters verwendet wurde und heute etwas aus dem Blickfeld geraten ist. Es ist kein Zwischending zwischen realistischer Darstellung und Tanz, sondern etwas Eigenständiges. Und das versuchen wir wie HaubenstockRamati ernst zu nehmen. Unser Choreograf Takao Baba kommt vom urbanen Tanz, der ja in manchen seiner Stilausprägungen durchaus Nähe zur Pantomime aufweist. Wir haben in den Proben festgestellt, dass freie Improvisationen oder virtuose autonome stilistische Formen der Tänzerinnen und Tänzer im Kontext eines KafkaStücks sofort etwas Inter mezzohaftes bekommen. Also beziehen wir die tänzerische Arbeit immer unmittelbar auf die jeweilige Szene. Kafka braucht eine konkrete Anbindung, zumindest in Form von Realitätsfragmenten, sonst funktioniert er nicht. Haubenstock-Ramatis Oper ist wie Kafkas Roman eine Reflexion des Mythos Amerika. Ist das im Jahr 2024 ein dankbares Thema?

Die Frage, wohin sich die Vereinigten Staaten entwickeln, beschäftigt uns alle. Aber die Aktualität konkret auf der Bühne zu zeigen, erscheint mir falsch. Unsere Produktion sollte ja ursprünglich 2020 herauskommen und musste dann wegen der CoronaPandemie verschoben werden. Damals war Trump noch Präsident. Er wurde nicht wiedergewählt, es gab den Sturm aufs Kapitol und vieles mehr. Jetzt, vor dem zweiten Anlauf unserer Produktion, fragen sich alle, ob Trump im Herbst erneut gewählt wird und damit die Demokratie endgültig aushebelt. Die politische Lage ist unglaublich dynamisch, aber sobald Aktualität in einer Inszenierung konkret wird, bezieht sie sich nur auf diesen einen Moment. Und das macht sie klein. Natürlich wohnt dem KafkaStoff das Autoritäre und, wenn man so will, Prätotalitäre inne. Es gibt

Übergestalten wie den reichen Onkel Jacob, den gefährlichen Oberportier, Brunelda als angsteinflössende Frau, die Menschenmassen, die ins Naturtheater von Oklahoma strömen. Das ist auch ohne direkte aktuelle Bezüge lesbar für unsere Gegenwart. Man darf nicht vergessen: Kafka war nie in Amerika. Bei ihm ist das alles eine vorgestellte Welt. Er kannte Reportagen und Fotos, eine konkrete Bildwelt, auf die er sich bezog. Aber wahrscheinlich war es ein Vorteil, dass er nicht in Amerika gewesen ist. Wie Lars von Trier oder Karl May. Er konnte die Dinge auf die Spitze treiben, ohne sie mit der Realität abgleichen zu müssen. In diesem Sinne ist Kafka wirklich beeindruckend: Teile seiner vorgestellten Welt wurden später Wirklichkeit.

Ich möchte noch auf den Schluss des Kafka-Romans zu sprechen kommen, auf das Naturtheater von Oklahoma und das offene, Fragment gebliebene Ende. Dazu gibt es viele Theorien. Wie gehst du damit um?

Zu Kafkas Zeiten war der Fortsetzungsroman eine gängige literarische Form. So betrachtet, müsste der Oper die Option einer Fortsetzung innewohnen, und HaubenstockRamati hat den Schluss auch offen angelegt. Er endet mit einem Epilog, der den Anfang zitiert.

Das Naturtheater von Oklahoma könnte die Erfüllung einer Hoffnung oder der Untergang für Karl sein. Was ist es?

Vor dem Naturtheater treten Engel und Teufel auf, die auf Trompeten blasen. Das ist ein in sich widersprüchliches Bild, weil es in biblische Dimensionen ausgreift und sich vom konkreten Ort in eine Welt von Himmel und Hölle bewegt wie in Dantes Göttlicher Komödie. Der Vergleich ist vielleicht tragbar, weil Kafka durchaus auch mit komödiantischen Mitteln und nicht mit den Mitteln der Tragödie erzählt. Aber der Aufmarschplatz, die Massen, die sich da in Richtung Naturtheater in Bewegung setzen, sind bedrohlich. Damit haben wir keine guten Erfahrungen gemacht. Kafka beschreibt die Angst vor einer Zeit, die alles vergrössern musste. Grosse Romane, starke Helden im Wald, bedrohliche Architektur. Dagegen schreibt er.

Haubenstock-Ramatis Musiktheater Amerika steht mit seinen Anforderungen quer zum konventionellen Opernbetrieb. Das fängt bei der Probendisposition an, geht über die Klangregie, die im Aufführungsort ausgearbeitet werden muss, bis zur Darstellung der Musik in den szenischen Proben, wo eigentlich ein Korrepetitor aus dem Klavierauszug spielt. Wie gross sind die Probleme, die daraus erwachsen?

Unsere Erfahrungen zeigen bis jetzt ganz klar: Es ist machbar. Ich würde auch andere Häuser unbedingt ermutigen, sich an das Stück zu wagen. Man findet Lösungen. Die Partitur liefert Antworten auf die Fragen, die man sich stellt. Man braucht Geduld und ein künstlerisches Team und Darstellerinnen und Darsteller, die bereit sind, tief in das Projekt einzutauchen. In Zürich haben wir das. Dann wird man belohnt, mit den Mitteln des Theaters die eng gefasste Welt der Oper verlassen zu dürfen.

Das komplette Programmbuch können Sie auf

Das Gespräch führte Claus Spahn

oder am Vorstellungsabend im Foyer des Opernhauses erwerben

Das Leben von Roman Haubenstock-Ramati verlief auf maximal verschlungenen Pfaden und war zwischen 1939 und 1950 geprägt von traumatischen Erfahrungen von Heidy Zimmermann

Die längste Zeit seines Lebens, fast die Hälfte seiner 75 Jahre, hat Roman HaubenstockRamati in der Wahlheimat Wien verbracht. Dass er sich dort 1957 mit seiner jungen Familie niederliess, verdankte sich einer Reihe von glücklichen Umständen. Das Stellenangebot der Universal Edition, des wichtigsten Verlags für Neue Musik, und der Standort Wien ermöglichten ihm nach vielen Jahren der existentiellen Unsicherheit und Bedrohung, endlich ein «normales» Leben zu führen, in Ruhe zu arbeiten und zu komponieren. Bis zur Uraufführung der Oper Amerika im Herbst 1966 füllte sich ein höchst produktives Jahrzehnt mit Kompositionsaufträgen und Uraufführungen, Einladungen zu Vorträgen und zu Musikfestivals. Dass es in den späteren Jahren stiller wurde um den Komponisten, lag vielleicht an der immer fragiler werdenden Existenz seiner Stücke, gewiss aber auch an seiner scheuen, zurückgezogenen Art und seinem vollkommenen Verzicht auf Selbstvermarktung. Solches Verhalten brachte mit sich, dass sein Name immer seltener in den Foren des Neue MusikBetriebs auftauchte. Heute, dreissig Jahre nach seinem Tod, ist Roman HaubenstockRamati nur noch in Fachkreisen bekannt. Ihn mit seinem vielfältigen Schaffen wieder und teilweise neu zu entdecken, heisst, einen zu Unrecht blinden Fleck in der Musik des 20. Jahrhunderts zu beleuchten und zum Klingen zu bringen.

Im polnischen Krakau am 27. Februar 1919 geboren, wuchs Roman HaubenstockRamati mit drei Geschwistern in einer jüdischen Familie auf. Seiner eigenen Einschätzung nach gehörten die Haubenstocks zu den wohlhabenden Familien der Stadt, deren jüdischer Bevölkerungsanteil in der Zwischenkriegs

zeit mehr als 25 Prozent ausmachte. Das Elternhaus nährte das künstlerische Talent des Kindes, das sich zunächst vor allem in «maniakalem» Zeichnen und Malen Ausdruck verschaffte, sich aber bald als musische Doppelbegabung erwies. Der junge Roman Haubenstock bekam Unterricht in Violine und Musiktheorie beim komponierenden Geiger Artur Malawski und konnte bereits im Abiturjahr 1937 ein paar eigene Kompositionen zur Aufführung bringen. Das darauffolgende Studium von Musikwissenschaft und Philosophie an der Jagiellonischen Universität Krakau wurde allerdings jäh beendet vom Ausbruch des Zweiten Weltkriegs am 1. September 1939.

Das komplette Programmbuch können Sie auf

www.opernhaus.ch/shop oder am Vorstellungsabend im Foyer des Opernhauses erwerben

Zwei Tage nach dem Einmarsch der deutschen Truppen in Polen ergriff die Familie Haubenstock die Flucht nach Osten und liess sich in Lwiw/Lemberg nieder, das damals zum sowjetisch besetzten Teil Ostgaliziens gehörte. Eine höchst vorläufige Verschnaufpause erlaubte die Fortsetzung der Musikstudien, unter anderem bei Józef Koffler, einem der Moderne zugewandten Komponisten, der sich mit seinem Schüler auf prägende Diskussionen über Werke von Schönberg und Webern einliess. Ihr Ende kam mit dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion im Juni 1941, und es begann eine mehrjährige traumatische Odyssee. HaubenstockRamati hat über diese Zeit – wie über alles, was sein privates Leben betraf – nur andeutungsweise gesprochen und karge Eckdaten mitgeteilt. So bleiben manche Stationen im Ungefähren, es gibt viele Lücken, und offene Fragen können anhand historischer Daten und Informationen über den Kontext lediglich ahnungshalber beantwortet werden. Die wesentlichen Erfahrungen während der Kriegsjahre lassen sich dennoch immerhin in Umrissen skizzieren.

Die Verfolgung im Zweiten Weltkrieg verschlug ihn von Lwiw über Sibirien nach Palästina

Während die Familie Haubenstock sich zurück nach Krakau begab, war der 22jährige Roman wegen konterrevolutionärer Aktivitäten und unter dem Verdacht der Spionage in Lwiw verhaftet worden. Dass er sieben Sprachen beherrschte und Reisevisa für Frankreich und die Schweiz besass, machte ihn

verdächtig. Über Odessa wurde er ins sibirische Tomsk deportiert und dort bis Juli 1942 gefangen gehalten. Seine plötzliche Freilassung nach dem Beitritt der Sowjetunion zu den Alliierten weckte die Idee, der polnischen Exilarmee unter General Władysław Anders, die sich damals im mittleren Osten formierte, beizutreten. Auf der Suche nach einer Rekrutierungsstelle gelangte er nach einer sechstägigen Zugreise ins usbekische Samarkand und von dort weiter in die Hauptstadt Taschkent. Von polnischer Rekrutierung war hier nichts anzutreffen, immerhin erhielt der Entwurzelte den Hinweis, er solle sich in Richtung turkmenischiranische Grenze bewegen. In Aşgabat, der südlich an der Grenze zum Iran gelegenen Hauptstadt Turkmenistans fand sich endlich eine Kommission für den Aufbau polnischer Truppen, von der HaubenstockRamati als diensttauglich eingestuft und akzeptiert wurde. Allerdings erkrankte er hier an Flecktyphus und verpasste den Aufbruch Richtung Süden. Während 80 Prozent der Patienten an dem gefährlichen Fieber starben, erholte er sich und konnte mit einem Nachzüglertransport einrücken. Man mag es kaum glauben, dass es eine Militärkapelle gab, in die er als Geiger eingeteilt war, und in der er sich auch am Flügelhorn versuchen konnte.

Die polnischen Exiltruppen zogen über den Iran ins Mandatsgebiet Palästina und schlossen sich dort Ende 1943 der Britischen Armee an. In diesem Moment desertierten geschätzt 3000 Juden und blieben im Land, während die übrigen polnischen Soldaten an die italienische Front weitergeschickt wurden. Wann genau HaubenstockRamati in Palästina ankam und wo, ist ungewiss. Doch hat sich ein musikalisches Dokument erhalten, das er 1944 in Tel Aviv geschrieben hat: eine kleine Mazurka für Klavier, in Krakau komponiert und aufgeführt, verlorengegangen und schliesslich aus dem Gedächtnis rekonstruiert. Auf diesem Notenblatt taucht zum ersten Mal der Name Ramati auf, ein typisch hebraisierender Name für einen jüdischen Neueinwanderer – war er als Künstlername gedacht, oder spielte sein Träger mit der Möglichkeit, im Land zu bleiben?

Wenn, dann nicht lange. Schon bald liess sich HaubenstockRamati eine Identitätskarte ausstellen, die ihm erlaubte, 1947 nach Krakau zurückzukehren.

Hier wurde der Heimkehrer mit der Tatsache konfrontiert, dass es kein Daheim mehr gab und dass der grösste Teil seiner Familie ums Leben gekommen war, von den Nazis ermordet oder an Entkräftung gestorben. Von den Geschwis

Das komplette Programmbuch können Sie auf

tern hatte der Bruder Jan Jakob in einem Versteck überlebt, die Schwester Sophia als eine der von Oskar Schindler geretteten jüdischen Zwangsarbeiterinnen. Und hier lernte der mittlerweile 28Jährige seine zukünftige Frau Emilia kennen, auch sie ein von der Judenverfolgung zutiefst verwundeter Mensch. Im Gegensatz zu Warschau war Krakau im Krieg relativ unbeschadet geblieben, so dass die Stadt nun den grössten Teil der Infrastruktur für die neu etablierten Musikinstitutionen stellte: Akademie, Konzertsäle, Rundfunk und Verlage. HaubenstockRamati fand rasch ein vielfältiges Wirkungsfeld als Leiter der Musikabteilung von Radio Krakau wie als Kritiker und Herausgeber der Zeitschrift Ruch Muzyczny (Neue Musik). Angesichts der zunehmend restriktiven sozialistischen Kulturpolitik im Polen der späten 1940erJahre orientierte er sich jedoch erneut Richtung Tel Aviv. Mit dem letzten bewilligten Transport aus Polen wanderten er und seine Frau im Sommer 1950 ins junge Israel ein. Hier wurde ihm der Aufbau einer amerikanisch finanzierten staatlichen Central Music Library anvertraut, und hier wurde 1955 der Sohn Alexander geboren.

www.opernhaus.ch/shop

Die europäischen Musikzentren standen dem Komponisten der Avantgarde näher als Tel Aviv

oder am Vorstellungsabend im Foyer des Opernhauses erwerben

Auch Komponieren war unter freieren Bedingungen wieder möglich. Wie manche seiner aus Europa stammenden Kollegen in Israel interessierte sich HaubenstockRamati für lokale Musiktraditionen; in den Blessings für Altstimme und neun Instrumente (1951) führte er östliche Kantillationen mit einer atonalen Sprache zusammen. Bei den Proben zur geplanten Uraufführung 1954 in Haifa wurde das Stück allerdings von den Musikern des israelischen Rundfunkorchesters als unspielbar befunden, so dass es erst im Herbst bei den Donaueschinger Musiktagen auf die Bühne kam. Wer unter den israelischen Komponisten zu einer avantgardistische Musiksprache tendierte, suchte ohnehin eher nach Kontakten in Europa.

HaubenstockRamati hatte das Glück, mit einem Stipendium des französischen Radios das erste Halbjahr 1957 in Paris zu verbringen. Es wurde ein

folgenreicher Aufenthalt. Zunächst konnte der Komponist im Studio de musique concrète einige elektronische Stücke realisieren; im Frühsommer reiste er dann zum Internationalen Musikfest in Zürich, wo sein Cembalokonzert Recitativo ed aria (1954) zur Aufführung kam. Dort nun traf er auf den mächtigen Direktor der Universal Edition und bekam nicht nur einen Vertrag als Hauskomponist, sondern auch eine Stelle als Lektor im Wiener Verlag angeboten. Dass HaubenstockRamati dieses Angebot annahm und schon im Herbst 1957 mit seiner Familie nach Wien übersiedelte, lässt erahnen, wie er seine Zukunft im Land Israel einschätzte: eine unklare berufliche Perspektive in einem politischen instabilen Gebiet, in dem immer wieder mit kriegerischen Auseinandersetzungen zu rechnen war.

In Wien wurde Haubenstock-Ramati Verlagslektor und erfand neue Formen der Notenschrift

Die gesicherte Position im Verlag und die Aufbruchstimmung in der europäischen Musikszene scheinen HaubenstockRamatis Kreativität in verschiedene Richtungen beflügelt zu haben. Es entstanden zunehmend experimentelle Kompositionen, rein instrumentale wie solche auf Texte bevorzugter Autoren (James Joyce, Franz Kafka, Samuel Beckett). Sie konnten mit prominenten Aufführungsorten rechnen und wurden anerkennend eingebunden in den laufenden NeueMusikDiskurs. Bald zum Cheflektor befördert, war HaubenstockRamati auch eingeladen, das Verlagsprogramm der Universal Edition innovativ mitzugestalten. Er tat dies besonders mit neuen Ideen für die grafische Gestaltung von Partituren. Auf seine starke zeichnerische Begabung zurückgreifend, entwarf er die neue «mise en page», eine Partituranordnung, die durch Editionen neuer Musik, insbesondere von Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen und HaubenstockRamati selbst, ikonisch geworden ist. Diese «mise en page» zeichnet sich aus durch ein luftiges Schriftbild mit unterbrochenen Notensystemen und klarer Zeichensetzung – das Konzept zielt auf eine Visualisierung der komponierten Strukturen und auf optimale Lesbarkeit.

Das komplette Programmbuch können Sie auf

www.opernhaus.ch/shop

oder am Vorstellungsabend im Foyer des Opernhauses erwerben

Gleichzeitig begann HaubenstockRamati mit den Möglichkeiten musikalischer Form zu experimentieren und entwarf ein Konzept variabler Formen. Inspiriert von den Mobiles des amerikanischen Künstlers Alexander Calder, die er in Paris kennengelernt hatte, gestaltete er musikalische Mobiles mit dem Ziel, Beweglichkeit im Raum auf den Zeitverlauf zu projizieren, so dass die formale Beweglichkeit sich auch in der Notation spiegelt. Öffentlich wahrgenommen wurden solche Entwicklungen an einer Ausstellung, die unter dem Titel «Musikalische Grafik» 1959 bei den Donaueschinger Musiktagen zu sehen war. Hier präsentierte HaubenstockRamati als Kurator die ganze Vielfalt neuer Notationsformen und löste damit in Fachkreisen eine Jahre dauernde Grundlagendiskussion aus. In den 1960erJahren führten ihn Auftragskompositionen und deren Aufführungen in die Zentren der neuen Musik. Er wurde eingeladen zu Vorträgen und Gastprofessuren in aller Welt. Wiederholt war er in Darmstadt und Donaueschingen, aber auch in Paris, Hamburg oder Berlin. Hier kam die experimentelle Oper Amerika 1966, nach einem langen Entstehungsprozess und schwierigen Verhandlungen mit Kafkas Nachlassverwaltern auf die Bühne. Seit 1960 besass HaubenstockRamati einen österreichischen Pass und konnte auch zum Warschauer HerbstFestival fahren, wo viele seiner Werke aufgeführt wurden und Freundschaften, etwa mit Krzysztof Penderecki, gepflegt werden konnten. Ob die Doppelrolle als Komponist und Verlagslektor allerdings immer angenehm war, kann man sich fragen. Um 1970 gab HaubenstockRamati den Posten in der Universal Edition jedenfalls auf und betätigte sich von nun an vermehrt als Lehrer. Einladungen führten ihn unter anderem wiederholt nach Israel. Dort initiierte er mit Recha Freier, der deutschjüdischen Gründerin der «JugendAlijah», die sich auch für zeitgenössische Musik engagierte, das Festival «Testimonium». Die in Jerusalem situierte Triennale für Neue Musik wurde 1968 mit HaubenstockRamatis Psalm eröffnet und mit Auftragskompositionen europäischer wie israelischer Komponisten bis ins Jahr 1983 fortgeführt.

Der Ruf auf eine Professur für Komposition an der Wiener Musikhochschule kam 1973, eine späte Würdigung für den scheuen Wahlwiener. HaubenstockRamati kam nun mit jungen Kollegen wie Beat Furrer, Mayako Kubo oder Bruno Liberda ins Gespräch, seine zurückhaltende Art wurde geschätzt und

erlaubte freie kompositorische Entfaltung. HaubenstockRamatis eigene kreative Arbeit manifestierte sich derweil häufig in Grafiken, begleitet von der Empfehlung «Im Zweifelsfall nicht spielen!». Daneben entstanden verschiedene Instrumentalstücke, nicht wenige davon im Auftrag von Interpretinnen und Interpreten. Ihnen wurde die Arbeit nicht leicht gemacht. Obgleich HaubenstockRamati zu konventioneller Notation zurückkehrte, liess er viele Gestaltungsebenen offen. Variable Besetzungen, modulare Elemente, nicht festgelegte Formen zeigen Vieldeutigkeit an, Partituren stellen vorläufige Fassungen dar, können als Work in progress weiterentwickelt werden, aus der Fülle der Möglichkeiten entsteht momentaner Klang.

Das komplette Programmbuch können Sie auf

www.opernhaus.ch/shop

oder am Vorstellungsabend im Foyer des Opernhauses erwerben

Am Ende bleibt Roman HaubenstockRamati, der am 3. März 1994 in Wien verstarb, eine schweigsame, rätselhafte, nach innen gekehrte und verhalten humorvolle Künstlerpersönlichkeit. Nach allem Erlebten war das lakonische Fazit: «Schreien hilft nix!» Die Willkür des Zufalls schlägt nach unten wie nach oben aus. Auf die paradoxale Erfahrung, dass der Schock der Verhaftung sich als Rettung vor dem sicheren Tod erweist, folgt ein Migrantenschicksal, das höchstens zeitweilig noch Heimat erfahren lässt. Es ist ein Leben im Dazwischen: die Wege verschlungen zwischen Ost und West, Nord und Süd; den Lebensunterhalt zu sichern im Wechsel von Aktivitäten als Komponist, Kritiker, Lektor; die Begabung, changierend zwischen bildlichem und klanglichem Gestalten. Die Musik, ihr Ausdruck ist wortkarg und leise, lädt ein zu genauem Zuhören.

Die Oper «Amerika» im Kontext ihrer Entstehungszeit

von Thomas Meyer«Sie fuhren zwei Tage und zwei Nächte. Jetzt erst begriff Karl die Grösse Amerikas. Unermüdlich sah er aus dem Fenster.» So heisst es im Kapitel, das der Herausgeber Max Brod ans Ende des Romanfragments Der Verschollene von Franz Kafka stellte. Nachdem Karl Rossmann im «Naturtheater von Oklahoma» aufgenommen ist, fährt er mit anderen Ausgewählten im Zug Richtung Oklahoma. «So sorgenlos hätten sie in Amerika noch keine Reise gemacht», finden Karl und sein Reisegenosse Giacomo. Die Aussichten sind gut, auch wenn die Freundlichkeit der Mitreisenden Karl oft lästig erscheint, aber «alles, was sich in dem kleinen, selbst bei offenem Fenster von Rauch überfüllten Coupé ereignete, verging vor dem, was draussen zu sehen war.»

In Roman HaubenstockRamatis Oper erfahren wir von dieser Zugfahrt nichts. Das Naturtheater selber bildet den Abschluss des Werks – das Auswahlverfahren und die grossen Ankündigungen der Werbetruppe, die sich in einer unheimlichen Vision überhöhen. An einer Stelle wünschen die Chorstimmen lautstark «Glückliche Fahrt», was seltsam euphemistisch wirkt. Wird Karl in Amerika noch sein Glück finden, nachdem er eine in jeder Hinsicht glücklose Odyssee hinter sich hat? Das Romanfragment selber gibt uns keine Auskunft darüber. Gemäss Max Brod habe sich Kafka dahingehend geäussert, er wolle diesen Roman versöhnlicher enden lassen als den Process. Andererseits notiert Kafka am 30. September 1915 in sein Tagebuch: «Rossmann und K., der Schuldlose und der Schuldige, schliesslich beide unterschiedslos strafweise umgebracht, der Schuldlose mit leichterer Hand, mehr zur Seite geschoben als niedergeschlagen.» Man wüsste gern, was Franz Kafka vorhatte.

Was bedeutet der offene Schluss nun für HaubenstockRamatis Bühnenwerk? In einem der raren Interviews, die er gab, wurde der Komponist 1992 gefragt, ob nicht auch persönliche Motive bei der Auswahl des AmerikaStoffs mitgespielt hätten, Amerika, das stehe doch für das Fremde, das auch in seinem Leben von Bedeutung war, als er vor den Nationalsozialisten fliehen musste. HaubenstockRamati meinte, das habe «sicher eine gewisse Identifikation bewirkt». Und als der Interviewer Reinhard Kager nachhakte, ob er so etwas wie ein Rossmann sei, der in eine fremde Welt geschickt wurde, antwortete der Komponist: «Ja, da gibt es sicher Ähnlichkeiten. Alles, was ich schreibe, beinhaltet gewisse, meist versteckte Motive, die mich ganz persönlich betreffen», und lachte.

Das komplette Programmbuch können Sie auf

www.opernhaus.ch/shop

oder

Wenn ein Komponist schon offen solche Bezüge einräumt und sie nicht mit einer Banalität relativiert, muss man sie ernstnehmen und darf nachfragen. Spiegelt sich die traumatische Odyssee HaubenstockRamatis von seiner Flucht 1939 nach Lemberg bis spätestens seiner Emigration 1950 nach Tel Aviv in Karl Rossmanns Reise? Die Umstände sind völlig unterschiedlich, aber das zuweilen ans Groteske grenzende Ausgeliefertsein an andere Personen und Mächte und die Willkür des Schicksals sind Parallelen. Man wird den Odysseus in Karl Rossmann etwa darin entdecken, dass er seinen Namen, als er sich beim Naturtheater anwerben lässt, als «Negro» angibt, ähnlich wie sich Odysseus bei Polyphem als «Outis», als Niemand ausgibt. Dahinter erscheint eine zersplitterte Existenz, die sich im Fragmentarischen von Kafkas Roman, aber auch in der musikalischen Konzeption HaubenstockRamatis spiegelt. Es wäre Küchenpsychologie, von einem solcherart ungewollt unsteten Lebensweg eine unstete Kompositionsweise zu erwarten. Tatsächlich ist HaubenstockRamati äusserst konstant und konsequent im Umgang mit der Variabilität, aber diese Flexibilität, der Wille, sich nicht zu wiederholen, das Unabgeschlossene – das alles sind Grundgedanken, die sich durch sein Schaffen ziehen. Sein Stück Credentials von 1960 für Singstimme und acht Instrumente basiert auf einer Situation aus Becketts Warten auf Godot. Zweimal taucht dort der grosssprechische Pozzo auf und unterhält sich mit Wladimir und Estragon.

Mit sich führt er einen «Diener» namens Lucky, der ihm die Koffer trägt und den er ab und zu zur Unterhaltung «denken» lässt. Dann rezitiert Lucky wie aus einem fragmentarisierten fotografischen Gedächtnis heraus hochwissen

schaftliche Texte, die er aber zerstückelt und so in den Unsinn treibt. HaubenstockRamati: «Luckys Monolog ist eine absurde, vieldeutige ‹Arie› über die ‹Entstehung der Welt› und über die menschliche Existenz. Sie bricht ab bei dem Wort ‹Unfinished›; Lucky wird aufgeregt, sein ‹Denken› gefährlich.»

Dieser Nichtschluss ist gesetzt, die übrigen Fragmente von Luckys Monolog liessen sich wohl vertauschen. Diese Variabilität interessierte den Komponisten brennend. Wie bei den Mobiles des amerikanischen Künstlers Alexander Calder bleibt dabei die Identität des Kunstwerks unangetastet, aber sie äussert sich je nach Blickwinkel bzw. musikalisch in der Aufführung auf andere Weise. Warum solche Variabilität? Purer Selbsterfindungszwang, insiderischer Spieltrieb oder nicht doch vielmehr ein Drang, die Tonsprache sich nicht verfestigen zu lassen, sie stets zu öffnen, was insbesondere für Künstler der Stunde Null, nach den faschistischen und kommunistischen Erfahrungen und dem Zweiten Weltkrieg dringend notwendig war?

Auch Pierre Boulez sprach von dem Wunsch nach einer reinen, d. h. auch einer von Missbrauchserfahrungen gereinigten Poesie. Gerade in den Zufallsoperationen John Cages spiegelt sich der Wunsch, die Musik von den Aufdringlichkeiten des KünstlerIchs zu befreien. Auch bei HaubenstockRamati spielt derlei hinein, wie er im Fall von Credentials formulierte. Im Monolog Lucky zerstöre Beckett die «Semantik des Kontexts und der Struktur» – was Haubenstock auf die Musik überträgt: «Wer sagt, dass es in der Musik keine Semantik gibt? Es gibt doch die ‹Semantik des vorbelasteten Materials›. Es gibt die ‹Semantik des bekannten Kontexts› und die der ‹angelernten Form›. Da all dies in der ‹Stabilität›, in der ‹EinDeutigkeit› des Ablaufs verankert ist, kann es nur durch die prinzipiell neue Beziehung des Materials, der Mikrostrukturen zueinander und durch die Variabilität der neu erfundenen Formen zerstört werden.»

Das Material ist vorbelastet. Die Variabilität allein kann die Belastung, diese EinDeutigkeit aufheben – in einer multiplen Form. Nichts ist mehr so, wie es einmal war. Die Grenzen zwischen Sprache und Musik verwischen. Die Spielformen gehen ins Existenzielle über. Allein dadurch ist die Oper stark mit der Nachkriegszeit verbunden. Ein neues Musiktheater, das nicht mehr schlicht nacherzählen wollte, das mehr sein wollte als textgetreue Literaturoper, schuf sich eine multiple Bühne – in Bernd Alois Zimmermanns Die Soldaten, in Luigi

Nonos Intolleranza und eben in Amerika. Alle drei Komponisten waren stark durch die Erfahrung von Nationalsozialismus und Faschismus geprägt, gleichzeitig aber auch durch die Bedrohung eines Dritten Weltkriegs und der Atombombe. Dass HaubenstockRamati sich in einem Kommentar zu Warten auf Godot darüber Gedanken macht, dass dieses Stück nach dem Zweiten Weltkrieg spielen müsse, weil es noch Bäume gebe, während Becketts Endspiel in einer naturlosen Zeit nach einem Dritten Weltkrieg zu situieren sei, deutet an, wie sehr auch seine Musik aus der Weltsituation der 1960erJahre zu verstehen ist. «Vorläufig – bis wir so weit sind – gilt das Warten auf Godot», schreibt er in dieser Situation des Kalten Kriegs. Und das wiederum wirft ein Licht auf die Schlussszenen der Oper.

Das komplette Programmbuch können Sie auf www.opernhaus.ch/shop oder am Vorstellungsabend im Foyer des Opernhauses erwerben

Zum einen ist da die Klammer, die das Werk umgibt: Eine «Widmung» zu Beginn, ein «Epilog» am Schluss. In beiden taucht der Satz auf: «Nicht verzweifeln, auch darüber nicht, dass du nicht verzweifelst». Die dazugehörende Pantomime in der «Widmung» trägt den Titel «Apothéose à la nature morte». Dort folgt als zweites Zitat: «Ein Lied, das, über das Ende des Liedes hinaus, ein anderes Ende suchte und es nicht finden konnte». Dieser Satz – er findet sich wieder als Titel eines Orchesterstücks des HaubenstockSchülers Beat Furrer aus dem Jahr 2000 – stammt aus der AmerikaSzene, wenn Karl mit Clara am Klavier zusammentrifft. «Dann habe ich noch ein Weilchen Zeit», sagte er und dachte bei sich: ‹Entweder – oder. Ich muss ja nicht alle zehn Lieder spielen, die ich kann, aber eines kann ich nach Möglichkeit gut spielen.› Und er fing sein geliebtes Soldatenlied an. So langsam, dass das aufgestörte Verlangen des Zuhörens sich nach der nächsten Note streckte, die Karl zurückhielt und nur schwer hergab. Er musste ja tatsächlich bei jedem Lied die nötigen Tasten mit den Augen erst zusammensuchen, aber ausserdem fühlte er in sich ein Leid entstehen, das, über das Ende des Liedes hinaus, ein anderes Ende suchte und es nicht finden konnte. ‹Ich kann ja nichts›, sagte Karl nach Schluss des Liedes und sah Klara mit Tränen in den Augen an.»

Es ist das Eingeständnis des Scheiterns, das hier in der «Widmung» vorweggenommen wird. Im «Epilog» fehlt es, wird aber gleichsam durch eine szenische Darstellung ersetzt: «Der Mime (Karl ?) begibt sich wieder auf seinen ‹Langen Weg›.» Ein schönes Beispiel dafür, wie kompositorisch gleichwertig

für HaubenstockRamati Sprache, Gesang, Musik, Orchester, Elektronik, Darstellung und Pantomime sind.

Den Hintergrund des Satzes «Nicht verzweifeln, auch darüber nicht, dass du nicht verzweifelst.», der die Oper rahmt, hat Haubenstock Ramati in einem Kommentar zu seiner Symphonie «K» (1967) erläutert, die auf vier Orchesterteilen aus der Oper basiert. «K» stehe «als Symbol nicht nur für die Person des Kafka’schen ‹Jedermann› (Wie man ihm im Prozess, im Schloss und in Amerika begegnet), sondern auch für die vielen anderen, die immer wieder und in jeder Epoche existenziell ausgesetzt und als ‹schuldig› gezeichnet sind. Die Angst des heutigen Menschen, seine Unsicherheit angesichts des Unvorhersehbaren, die innere Isoliertheit und Zerrissenheit des Individuums, das Nichtentrinnenkönnen vor der nivellierenden Masse und der gleichschaltenden Maschine: Das alles waren die Umstände, die HaubenstockRamati zur Komposition von Amerika bewogen haben.»

Das komplette Programmbuch können Sie auf

www.opernhaus.ch/shop

oder am Vorstellungsabend im Foyer des Opernhauses erwerben

Das führt zum anderen Element, das auf die Zeitumstände verweist: Das Naturtheater von Oklahoma ist ein seltsam gigantisches Schaubudenspektakel, in dem Engel und Teufel eine Rolle spielen. Die Bewerbung dafür bietet freilich nur einen Vorgeschmack dessen, was danach folgen soll und wohin alle so begeistert folgen. Aber was und wo ist das? Der erwähnte Euphemismus der «glücklichen Fahrt» erinnert dann sogar an jenes «Arbeit macht frei», das über der Toreinfahrt einiger Konzentrationslager, etwa jenes von Theresienstadt, prangte. Die Zugfahrt wird zur Fahrt Richtung Osten. Dachte Haubenstock daran? Immerhin räumt er der «grossen Pantomine» dieses Naturtheaters den Titel «Der Himmel und die Hölle» ein. Ist es ein Welttheater also oder gar kosmisches Theater? Es gibt drei unterschiedliche Versionen der Szenenfolge zum Schluss – mit oder ohne nachfolgenden Epilog. Entweder mit einem «De Profundis» (also einem textlosen Klagegesang) oder aber mit einer chaotischen Musik, abgeschlossen von den Worten «Die Entscheidung ist gefallen: Es werde dunkel». Worauf sich diese beiden Teile beziehen, ob sie sich überhaupt auf Kafka beziehen, konnte ich bislang nicht eruieren. Aber sie zeugen von einem tiefen Pessimismus.

Das musiktheatralische Konzept von Roman Haubenstock-Ramatis «Amerika»

von Florian BesthornVon einer «Rückkehr in die schlechteste aller möglichen Welten» sprach der Schriftsteller und Philosoph Senthuran Varatharajah kürzlich im Schweizerischen Fernsehen. Vielleicht bringt es gerade diese, wenngleich aus dem Zusammenhang gerissene, Verkehrung eines LeibnizZitats auf den Punkt, weswegen sich Roman HaubenstockRamati für Franz Kafkas Schaffen interessierte: Der Komponist wurde in eine der schlechtmöglichsten Zeiten hineingeboren, zu der er eine Entsprechung in den Erzählungen Kafkas und ihren menschenfremden Systemen entindividualisierter Geschöpfe fand, in die er allerdings eine «im breitesten Sinne humanistische Aussage» hineininterpretierte. Kafka zeige in seinem Roman Amerika eine «Welt der täglichen Konfrontation mit dem Bösen und dem Zynischen, mit der Gleichgültigkeit und mit dem Absurden, mit der Krankheit und dem Tode», so der Komponist. Amerika jedoch ist unabgeschlossen geblieben und lässt so Lesenden die Wahl, sich im Grossen Naturtheater von Oklahoma, dem Welttheater, mit dem sowohl Kafkas Romanfragment als auch die Oper enden, den Engeln oder den Teufeln anzuschliessen.

Obschon Varatharajah nicht von der Literatur Kafkas spricht, können seine Gedanken auf Amerika und die absolute Verlassenheit der Hauptfigur Karl Rossmanns bezogen werden: Bereits vor der Ankunft in der neuen Welt ist er zurückgeworfen auf sich selbst und muss in den nachfolgendenden Situationen jeweils ein neues Selbst und Weltverhältnis entwickeln. HaubenstockRamati wirft die gleichen Fragen auf, wie sie Varatharajah artikuliert: «Was passiert,

wenn wir aus dieser Einsamkeit eine andere Form von Potentialität schöpfen?» Beiden liegt dabei ein Denkmodell zugrunde, welches das «Nichts» nicht mehr als die Abwesenheit aller Dinge verstehen möchte, sondern darin die Möglichkeit sieht, «die noch unverwirklichte Fülle aller Dinge» abzubilden. So kann sowohl aus der Verlassenheit als auch aus dem Fragmentarischen eine enorme Kreativität abgeleitet werden, die sich in der AmerikaPartitur in einer zentralen Aufführungsanweisung ausdrückt: «Alles ist da!»

Dass Kafkas Roman Fragment blieb, verstärkte HaubenstockRamatis Faszination, denn er wollte keine abgeschlossenen Werke schreiben, sondern Kompositionen, die bei jeder Wiedergabe mannigfache Varianzen aufweisen. Er sah Amerika dabei als «zur gleichen Zeit die einfachste und die am meisten komplizierte und labyrinthische Erzählung Kafkas» an. In ihrer Sprache sei eine Vieldeutigkeit angelegt, die durch das Fragmentarische noch gesteigert werde. Nichts ist vollendet, aber «alles ist da». HaubenstockRamati erschienen Kafkas Aussagen durch das Exemplarische der Fragmentgestalt noch greifbarer. Er wollte mit einfachen Mitteln eine neue Klangwelt schaffen, deren Zusammenklänge jedoch zugleich komplizierte und labyrinthische Gebilde formen. Dies gelingt, indem seine Notation auf das Einzelelement bezogen zwar meist «eindeutig» ist, die daraus entstehenden Zusammenhänge allerdings bewusst «vieldeutig» erscheinen. Hierfür entwickelte HaubenstockRamati, nachdem er mit diversen musikalischen Experimenten in Kontakt gekommen war, ab den 1950erJahren «dynamischgeschlossene Formen»; viele hiervon betitelte er als «Mobile». Diese Gestaltungsform ist von Skulpturen des amerikanischen Künstlers Alexander Calder beeinflusst, bei denen sich bekanntermassen verschiedene Elemente unabhängig bewegen können, was eine gewisse Zufälligkeit einschliesst, obschon sie einen beschränkten Bewegungsradius haben. HaubenstockRamati griff dies auf, wenn er etwa für Einzelstimmen Abläufe komponierte, die in ihrer Länge unabhängig sind. Diese Stimmen mit unterschiedlichen Dauern bilden bei mehrfacher Wiederholung im Ensemble stets neue Zusammenklänge. Teils können die Ausführenden wählen, mit welchem Element sie einen Zyklus eröffnen möchten, sodass den Interpretierenden einerseits einige Freiheiten gewährt werden, der Zufall innerhalb der Werkdramaturgie jedoch bewusst ausgeklammert ist. Bei derlei Mobiles ist demnach die äussere Gestalt

fest definiert, doch deren Gestaltungselemente erklingen bei jeder Realisation in neuen Kombinationen, insbesondere auch durch die Befreiung vom Korsett der Taktstriche. So konnte HaubenstockRamati – in Abgrenzung zum Serialismus und anderen Strömungen der Neuen Musik seiner Zeit– eine gewisse Spontaneität beim Musizieren gewährleisten, sich aber zugleich von einer Beliebigkeit der Klangereignisse abgrenzen, die er – etwa bei John Cage – als «chaotische Unzusammenhänge» kritisierte.

Haubenstock-Ramati war nie daran gelegen, Kafkas Roman zu «vertonen»

Das komplette Programmbuch können Sie auf

www.opernhaus.ch/shop oder am Vorstellungsabend im Foyer des Opernhauses erwerben

Inwieweit derlei Formgebungsgedanken mit der Vorlage Kafkas korrelieren, sei anhand des (Miss)Verständnisses von HaubenstockRamatis Libretto und dessen Rückbezug auf den Roman erläutert. Die ersten beiden Bühnenrealisierungen der AmerikaOper wurden von der deutschsprachigen Presse nämlich sehr diametral rezensiert: Die Uraufführung 1966 in Berlin wurde zum Skandal stilisiert, die Grazer Aufführung 1992 habe das bei der Uraufführung missverstandene Meisterwerk rehabilitiert. Die internationale Presse urteilte über beide Produktionen durchaus differenzierter, während die österreichischen und deutschen Leitmedien das Werk paradigmatisch gegen die «Literaturoper» absetzten. Bei den Uraufführungsbesprechungen wird so etwa die gefeierte KafkaVertonung von Hans Werner Henze angeführt, gegen deren verständliche Dramaturgie HaubenstockRamati bewusst verstossen habe. Man hätte keine Chance, sein Werk zu verstehen, wenn man den Roman zuvor nicht gelesen habe; «der Unglückliche aber, der Kafkas Buch kennt und bewundert, wird vor Ärger über die banalridiküle Verzerrung der dichterischen Vorlage verzweifeln»; in den Stuttgarter Nachrichten schrieb man gar von einem «überdimensionalen KafkaMissverständnis».

Diesen fast ausnahmslos kritischen Tönen nach der Uraufführung widersprach Volker Klotz – der über offene Formen im Drama forschte – in der Frankfurter Rundschau deutlich: «Haubenstock teilt nicht den Fehler seiner meisten Kollegen, die die jeweilige Erzählung der Länge nach als Dialogstück vertonen

und damit durch eine handfeste Fixierung vereinseitigen. Sein Amerika stülpt dem Roman kein Musikdrama über». Dieser Sichtweise, dass durch HaubenstockRamatis Einrichtung für die Opernbühne der eigentliche Inhalt des Romanfragments deutlicher zu Tage tritt als bei herkömmlichen Vertonungen, schlossen sich nach der Grazer Fassung die meisten Kritikerstimmen an. Inzwischen hatte auch der Komponist mehrfach die Möglichkeit, sich detaillierter zu seinen Vorstellungen zu äussern. In einem kurzen Aufsatz mit dem Titel «Variable Formen in der Oper» hielt er 1980 fest, dass viele Komponisten des Musiktheaters lediglich aussermusikalische Inhalte illustriert hätten, statt sich auf ihre Kernaufgabe zu konzentrieren: Beim Komponieren sollte die Form den Inhalt abbilden und dies wiederum adäquat durch die Notation wiedergegeben werden. HaubenstockRamati war nie daran gelegen, Kafkas Roman zu «vertonen», sondern dieser war Ausgangspunkt seiner Interpretation der Kernaussage des Werkes. So präsentiert er ineinandergreifende Traumsequenzen, in denen die zeitliche Dimension – so heisst es in der Partitur – nicht zur Ursache des Geschehens erhoben wird. Ergo gibt es keine dramatische Entwicklung, da die dargestellten Bruchstücke zwar sukzessive aber nicht kausal aufeinander Bezug nehmen. Die Irrwege Karl Rossmanns im Kafka’schen Labyrinth werden schlaglichtartig beleuchtet, ohne einen Ausweg zu zeigen, entgegen der Lesart von Max Brod, der die Herausgabe der Werke Kafkas veranlasste. Den bewussten Bruch mit einer linearen Dramaturgie, um Mehrdeutigkeiten zu ermöglichen, vollzog HaubenstockRamati mit seiner Idee der «dynamischgeschlossenen Form», die auch in der AmerikaPartitur zur Anwendung kommt.

Die Dirigentin oder der Dirigent steht vor der Herausforderung, dass die meisten Szenen in der Partitur unterschiedlich notiert sind. Hierbei sind etwa Gesangsstimmen im Zeitverlauf in traditioneller Weise – wenngleich mit grafischen Elementen – niedergeschrieben, daneben aber die Einsätze der sie begleitenden Instrumentalparts nur schematisch verzeichnet. Teils beziehen sich die Markierungen auf die einzuspielenden Tonbänder, auf denen Orchesteroder Chorpartien im Vorfeld aufgezeichnet wurden. Sämtliche Abweichungen von der herkömmlichen Notation werden dabei jedoch nie «als Selbstzweck verwendet», so der Komponist, sondern dienen lediglich dazu, trotz der komplexen Klanggestalten eine «möglichst schnelle Übersicht des musikalischen

Geschehens» zu ermöglichen. Weshalb HaubenstockRamati verschiedene Notationsweisen innerhalb eines Werkes verwendete, lässt sich dadurch nur bedingt erklären. Ein Schlüssel hierfür findet sich jedoch in seinem bereits zitierten Aufsatz «Variable Formen in der Oper» in dem er nicht nur festhielt, dass sich die Form dem musikalischen Inhalt anschmiegen müsse, sondern dieser auch in der adäquaten Notation repräsentiert sein sollte.

Vieldeutigkeit auf den unterschiedlichsten Ebenen

Das komplette Programmbuch können Sie auf

www.opernhaus.ch/shop

oder am Vorstellungsabend im Foyer des Opernhauses erwerben

Nachdem Amerika bewusst mit einer stringenten Dramaturgie bricht, ist es demnach nur konsequent, dass sich beim Wechsel der episodenhaften Szenen auch die Notationsformen ändern. In der 10. Szene «Das Haus auf dem Lande» finden sich etwa verworren wirkende Grafiken, die von den Streichern live interpretiert werden sollen; in der Regieanweisung wird die Szenerie als Labyrinth beschrieben, durch dessen dunkle Gänge und Korridore auch ein Beleuchtungsspiel wandern soll. Zusätzlich zum Bühnengeschehen wird durch die unübliche Notation auch musikalisch ein Labyrinth dargeboten, das jeden Abend in leicht abweichender Art erklingt. Derlei Potenzierungen von Aspekten der Romanvorlage nimmt HaubenstockRamati deshalb vor, weil er in Kafkas Sprache die Welt als Irrgarten repräsentiert sieht. Der Vieldeutigkeit Kafkas begegnete er einerseits durch Notationsweisen, die Freiräume öffnen sowie andererseits durch Vervielfachung: Bis zu drei Orchester und vier Sprechchöre begleiten das Geschehen live und aus Lautsprechern, wobei sie meist auf dasselbe Material zurückgreifen, dieses aber in leicht verschiedenen Varianten wiedergeben. Weiterhin kann der Ablauf des Opernabends insofern variieren, als die Reihenfolge der Szenen teils von der Regie festgelegt werden kann; denn obwohl HaubenstockRamati immer wieder darauf verwies, dass er unzusammenhängende Episoden aneinanderreihte, die beliebige Ungerechtigkeiten der Welt repräsentieren sollen, kulminiert die Partitur doch im grossen Finale der 25. Szene. Um dies nachträglich abzuschwächen, liess der Komponist die Wahl zwischen drei Optionen in der Reihenfolge der Szenen, wobei zwei Versionen

der eigentlichen Klimax bereits früher erklingen lassen. So pflanzte sich die Idee der «dynamisch geschlossenen Form» bescheiden auch auf die Anordnung der Szenen fort. Zugleich plante HaubenstockRamati mit dem Bühnenbildner der Uraufführung das Prinzip der variablen Form auch auf das Bühnenbild und die szenische Darstellung in Gestalt einer Simultannühne auszuweiten. Fiel das Konzept beim Publikum durch, erwies sich die erfolgreiche Grazer Aufführung hingegen als Missverständnis der Konzeption des Komponisten; denn darin versuchte man eine durchgehende Geschichte zu erzählen, was dem Publikum entgegenkam, doch die Vieldeutigkeiten Kafkas reduzierte.

Das komplette Programmbuch können Sie auf

www.opernhaus.ch/shop

oder am Vorstellungsabend im Foyer des Opernhauses erwerben

Trotz der eigentlichen Abkehr von einer linearen Erzählung, ist ein roter Faden im Libretto HaubenstockRamatis erkennbar, der sich aber in Zyklen, die mehrfach die gleichen Themen behandeln, durch die Partitur schlängelt. Karl verlässt die alte Welt, die ihm zunächst als Paradies vorkam, bis er darin mit dem Leben und seinen Ungerechtigkeiten konfrontiert wird. Die einzelnen Stationen zeigen die Prinzipien des Lebens, die Kafka wahrscheinlich bewusst nicht zu Ende bringen wollte, denn das Fragmentarische symbolisiert das Ausweglose. HaubenstockRamati fokussierte sich auf diese Deutungsoffenheit. Meines Erachtens ist der eigentliche «Inhalt» seiner Oper die Freiheit durch Abkehr von Deutungshoheiten, die daher auch in Form und Notation des Werkes abgebildet wurden. Der Komponist provozierte Momente der Überraschung, statt sie zu fixieren und brachte damit – wie Kafka – das wahre Leben zurück in die eigentliche Künstlichkeit der Kunst.

In der Erstfassung der Oper rahmte ein Zitat aus Kafkas Tagebüchern das Werk, das in der ersten Szene und im Epilog auftaucht: «Nicht verzweifeln, auch darüber nicht, dass du nicht verzweifelst.» Darin spiegelt sich eine gewisse Zuversicht, die man zudem am Folgesatz des Tagebucheintrags ablesen kann, den HaubenstockRamati sich notierte, aber nicht in die Oper aufnahm: «Wenn schon alles zu Ende scheint, kommen doch noch neue Kräfte angerückt, das bedeutet eben, dass Du lebst.» Man hat vor jedem Ende die Entscheidung zu treffen, ob man sich (nochmals) für die «bestmögliche aller Welten» einsetzen möchte. Doch: jedes einzelne Ende ist schlussendlich nur Teil eines Zyklus; auch die vollendet ausgeführte Form ist lediglich eine beliebige Auslegung der Möglichkeiten und bleibt somit Fragment.

Wir zappeln nicht, weil wir lebendig sind, sondern weil wir zermalmt werden, sobald wir damit aufhören.

Reiner Stach über Kafkas Lust am Slapstick

Roman Haubenstock-Ramati und der Raum als komponierbares Gestaltungselement

von Peter BöhmAmerika ist ein akustischer Kunstort, ein Raum, der nicht nicht nur von der Bühne herab oder aus dem Orchestergraben heraus klingt, sondern ein Raum, der das Publikum umgibt, ein Klangraum, in dem der Komponist Roman HaubenstockRamati vielfältige Perspektiven eröffnet.

Den Raum durch Klangprojektionen und Klangbewegungen zu formen, war, als die Oper zwischen 1962 und 1964 komponiert wurde, vom technischen und künstlerischen Aspekt Neuland. Durch den Einsatz von Lautsprechern und Klangzuspielungen bei musikalischen Aufführungen boten sich zu dieser Zeit völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten. Ein Ton war nicht mehr an den Standort der Musikerin oder des Musikers gebunden. Durch die Positionierung von Lautsprechern konnten Klangorte frei im Raum definiert werden. Eine weitere räumlichzeitliche Dimension des Komponierens wurde durch Klangbewegungen zwischen diesen Orten erschlossen. Richtungen und Geschwindigkeiten von Klängen in einem Raum entwickelten sich so zu einem komponierbaren Gestaltungselement, ganz ähnlich der Tonhöhe, Klangfarbe oder Dynamik eines Tones. Einer der frühesten komponierten Klangräume ist Edgard Varèses Poéme electronique, das 1958 auf der Weltausstellung in Brüssel vorgestellt wurde. Auf Einladung der Firma Philips entwarf lannis Xenakis einen Pavillon, in dem 425 Lautsprecher installiert waren, über die Vareses Tonbandkomposition gespielt wurde. Varese spricht bei seiner Komposition von «Körpern intelligenter Klänge, die sich frei im Raum bewegen».

Roman HaubenstockRamati beschäftigte sich schon sehr früh mit dem Phänomen Bewegung, indem er «Mobiles» für verschiedene Besetzungen komponierte. Hier entstand Bewegung durch das Spiel, durch Notationen, die den Musiker:innen das Spiel von Abwandlungen ermöglichen. Die Notation von

akustischen Räumen und Bewegungen in Form von Partituren entwickelte bis heute keine differenzierten Standards. Das mag daher kommen, dass die bewusste akustische Wahrnehmung von Raum oder Klangbewegung in unserer Kultur nur eine untergeordnete Rolle spielt.

HaubenstockRamatis Partitur fordert für die Uraufführung von Amerika ein Vierspurmagnetophon und eine Lautsprecheranlage. Lediglich sieben Klangorte werden in der Partitur definiert: Bühne, Orchester und Publikum, jeweils links und rechts sowie ein Klangort oben. Diese knappe Information der Partitur fordert für jeden Aufführungsort eine der jeweiligen Architektur entsprechende Lösung. Die technische Entwicklung ist inzwischen weit vorangeschritten. Digitaltechnik ermöglicht die Vervielfachung zuspielbarer Tonspuren und ausgereifte Systeme der Klanganimation. Surround Sound hat als LifestylePlug in der Unterhaltungsindustrie Einzug in viele Wohnzimmer gehalten. Die sinnliche Erfahrung von Klangräumen und Klanganimationen ist uns nicht mehr fremd. Wir wissen aus dem Kino, wie Schwertkämpfe und Verfolgungsjagden klingen oder Wiesen mit Bienen und Schmetterlingen.

Das komplette Programmbuch können Sie auf

www.opernhaus.ch/shop

oder am Vorstellungsabend im Foyer des Opernhauses

erwerben

Die räumlichakustischen Standards der Unterhaltungsindustrie sind aber für Kompositionen nicht unbedingt ein Fortschritt. Obwohl künstlerische Entwicklungen und technologischen Entwicklungen kaum zu trennen sind, haben wir noch immer keine universale Lösung, die das Amerika Karl Rossmanns, einen Raum der Zweifel, Täuschungen und Fehler, zum Erklingen bringt. Als künstlerische Konstruktion muss für das Werk ein realisierbares musikalisches KlangRaumKonzept gefunden werden, das den bespielten Raum für die komponierten Klänge öffnet und zwischen den gegebenen komponierten Strukturen und den klanglichen Gegebenheiten der Architektur vermittelt.

Ich hatte das grosse Glück mit Roman HaubenstockRamati an der Realisierung seiner Oper zusammenarbeiten zu können, als sein Werk 1992 in Graz erneut aufgeführt wurde. Während der Probenzeit fuhren wir manchmal gemeinsam im Auto nach Wien und sprachen über die neuen Möglichkeiten der künstlerischen Intelligenz von Menschen und Computern. Nach einem sehr schlechten Kaffee an einer Autobahnraststätte brachte HaubenstockRamati es auf den Punkt: «Computer können nicht komponieren, weil sie im Unterschied zu uns keine Bauchschmerzen kennen.»

Wie steht es um den Mythos von Gleichheit und Gerechtigkeit, den Amerika seit seiner Gründung umgibt?

von Thomas AssheuerAls sein Schiff den Hafen von New York erreicht und die «Freiheitsgöttin» in Sichtweite gerät, bemerkt Karl Rossmann, wie sich am Himmel das Licht verändert: Es scheint «plötzlich stärker» zu werden, die Sonne strahlt intensiver. «Ihr Arm mit dem Schwert ragte wie neuerdings empor, und um ihre Gestalt wehten die freien Lüfte.» Warum spricht Karl Rossmann in Franz Kafkas Roman Der Verschollene von der Freiheitsgöttin – und nicht von der Freiheitsstatue?

Warum hält sie statt der Fackel ein Schwert in der Hand? Warum meint Karl, die «freien Lüfte» seien «so hoch»? Sind sie unerreichbar?

Wer Kafkas Roman liest, den fröstelt es auf jeder Seite. Was dem siebzehnjährigen Deutschen in Amerika widerfährt, ist spektakulär freudlos, sein Leben ist düster und bedrückend wie ein langer, gedehnter Albtraum, aus dem es kein Erwachen gibt. Gerechtigkeit existiert nicht, jedenfalls nicht auf Erden und erst recht nicht für Karl Rossmann. Auf Erden gibt es nur Sünde und Schuld – und das Schwert, das Symbol für den Krieg der Gesellschaft, für gnadenlose Konkurrenz, erbitterte Feindschaft und den ständigen Kampf ums Überleben. Die Freiheitsstatue von New York mit einem Schwert und nicht, wie in Wirklichkeit, mit einer Fackel in der Hand in den Roman einzuführen, war kein Fehler Kafkas. Er wollte es so. Ja, in Amerika gibt es Freiheit. Hoch in den Lüften.

Kafkas Roman, und darin liegt seine Provokation, stellt Amerikas Selbstbild auf den Kopf. Die älteste Demokratie der Welt erscheint bei ihm nicht als leuchtendes Paradies liberaler Freiheit, sondern als kapitalistische Hölle mit Ernied

rigung, Ausbeutung, Gier. Alles Lebendige ist aus der Gesellschaft herausgesaugt, zurück bleiben Mühsal und Qual, Demütigung und Gewalt. In der Entstehungszeit des Romans, in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg, war Kafkas Amerikakritik zwar extrem, aber nicht untypisch. Während der Soziologe Max Weber 1904 noch über die USA staunte, staunten andere Schriftsteller und Philosophen schon nicht mehr. In ihren Augen hatte das Empire of Liberty seinen Nimbus verloren; Amerika war kalt geworden und der Zauber der demokratischen Freiheit verflogen. Kafka hat das gespürt, obwohl er nie in Amerika war und Berichte, Vorträge und Fotos die Quellen seines AmerikaBildes waren.

Gewiss, was ihren Erfindergeist und ihre Produktivität anging, war die neue ökonomische Supermacht unschlagbar. Doch das Leben in «God’s own Country» lockte nicht mehr. Zu aufreibend war der Statuskampf, zu gespalten die Gesellschaft, zu obszön das Gebaren der Reichen, zu abstossend das Treiben der Politiker. Auch wenn diese Kritik nun über hundert Jahre zurück liegt: Kommt sie einem nicht bekannt vor? Hat sich unser Amerikabild heute nicht erneut verdunkelt?

Das komplette Programmbuch können Sie auf

www.opernhaus.ch/shop

oder am Vorstellungsabend im Foyer des Opernhauses erwerben

Als Kafka seinen Roman 1911 in Angriff nahm, war das «Gilded Age» bereits zu Ende. Gemeint ist jene Ära des Hochkapitalismus, die nach dem Bürgerkrieg in den 1870erJahren begann und den Vereinigten Staaten ein sagenhaftes Wirtschaftswunder bescherte, einen märchenhaften ökonomischen Aufstieg, der geprägt war von Industriemagnaten wie Andrew Carnegie, J. P. Morgan, Cornelius Vanderbilt oder John D. Rockefeller. Allerdings, dass Mark Twain, der die Epochenbezeichnung er funden hatte, nur vom vergoldeten, nicht aber vom goldenen Zeitalter sprechen wollte, hatte einen handfesten Grund: Im «Gilded Age» stand dem frivolen Reichtum der Wenigen die erbärmliche Armut der Vielen gegenüber, in den Städten wucherten riesige Slums und die Arbeiter waren nahezu rechtlos.

Damals entstanden die ersten populistischen Parteien und Gewerkschaften; mit grossem Mut und vielen Streiks kämpften sie für faire Arbeitsbedingungen und gegen die sozialdarwinistische Ideologie mit ihrem «Survival of the Fittest», also der zynischen Behauptung, nur die Stärkeren würden überleben. Mary Lease zum Beispiel, die Mitbegründerin der Populist Party, warf den Politikern vor, sie steckten mit den Mächtigen unter einer Decke: «Die Spekulanten, die