Katharina Heyden, Sina von Aesch (Hg.)

DAS BERNER MÜNSTER ALS KIRCHENRAUM UND RAUM FÜR KIRCHE

Fundstücke und Visionen aus sechs Jahrhunderten

Katharina Heyden, Sina von Aesch (Hg.)

Fundstücke und Visionen aus sechs Jahrhunderten

HerausgegebenvonKatharinaHeydenundMariaLissek inVerbindungmitGregorEmmenegger,Ann-KatrinGässlein, KarinMykytjuk-Hitz,FranziskaMetzger, MartinSallmannundUeliZahnd

Band4

Erschienen2023imSchwabeVerlag,SchwabeVerlagsgruppeAG,Basel,Schweiz

BibliografischeInformationderDeutschenNationalbibliothek

DieDeutscheNationalbibliothekverzeichnetdiesePublikationinderDeutschenNationalbibliografie; detailliertebibliografischeDatensindimInternetüberhttp://dnb.dnb.deabrufbar.

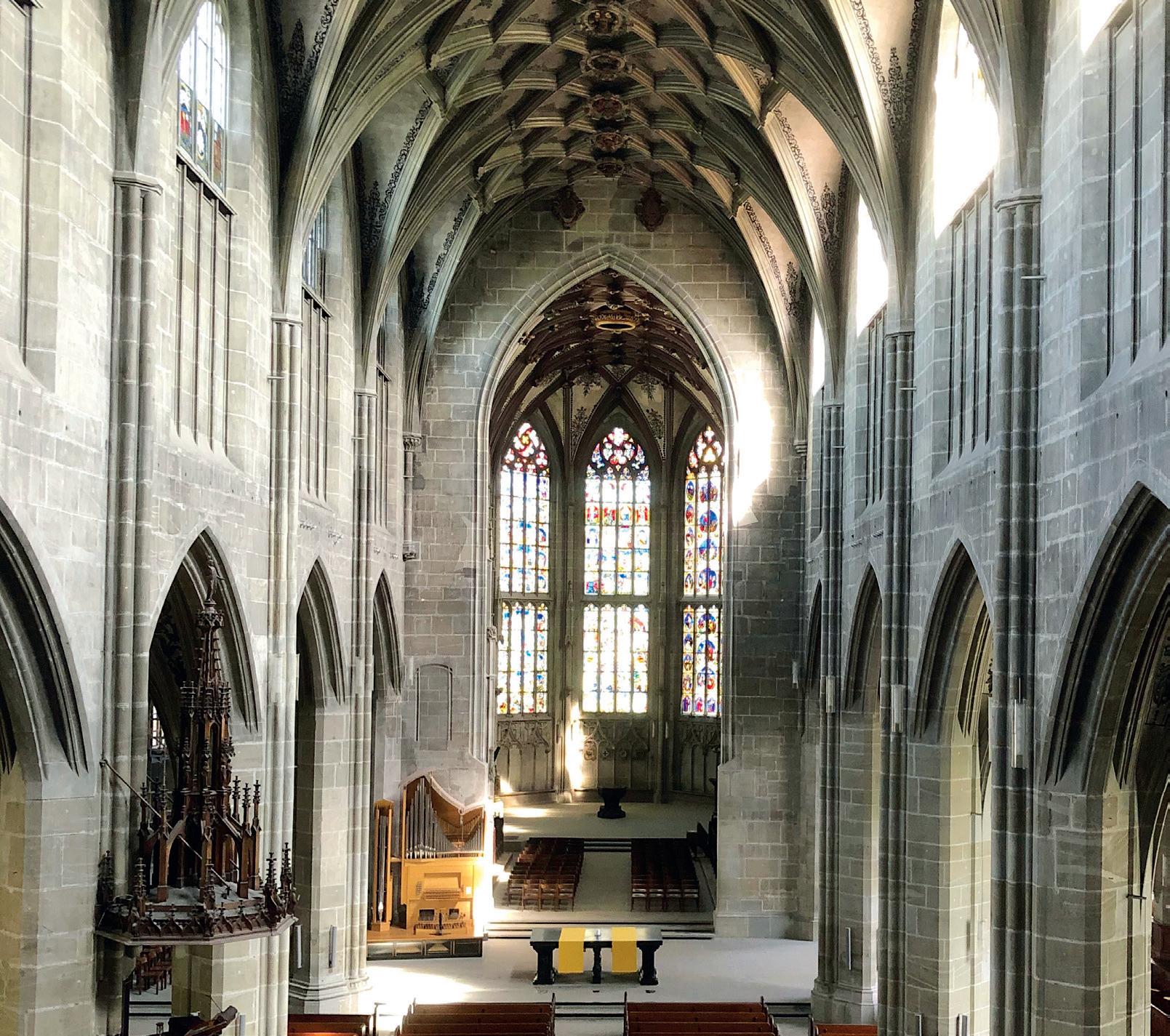

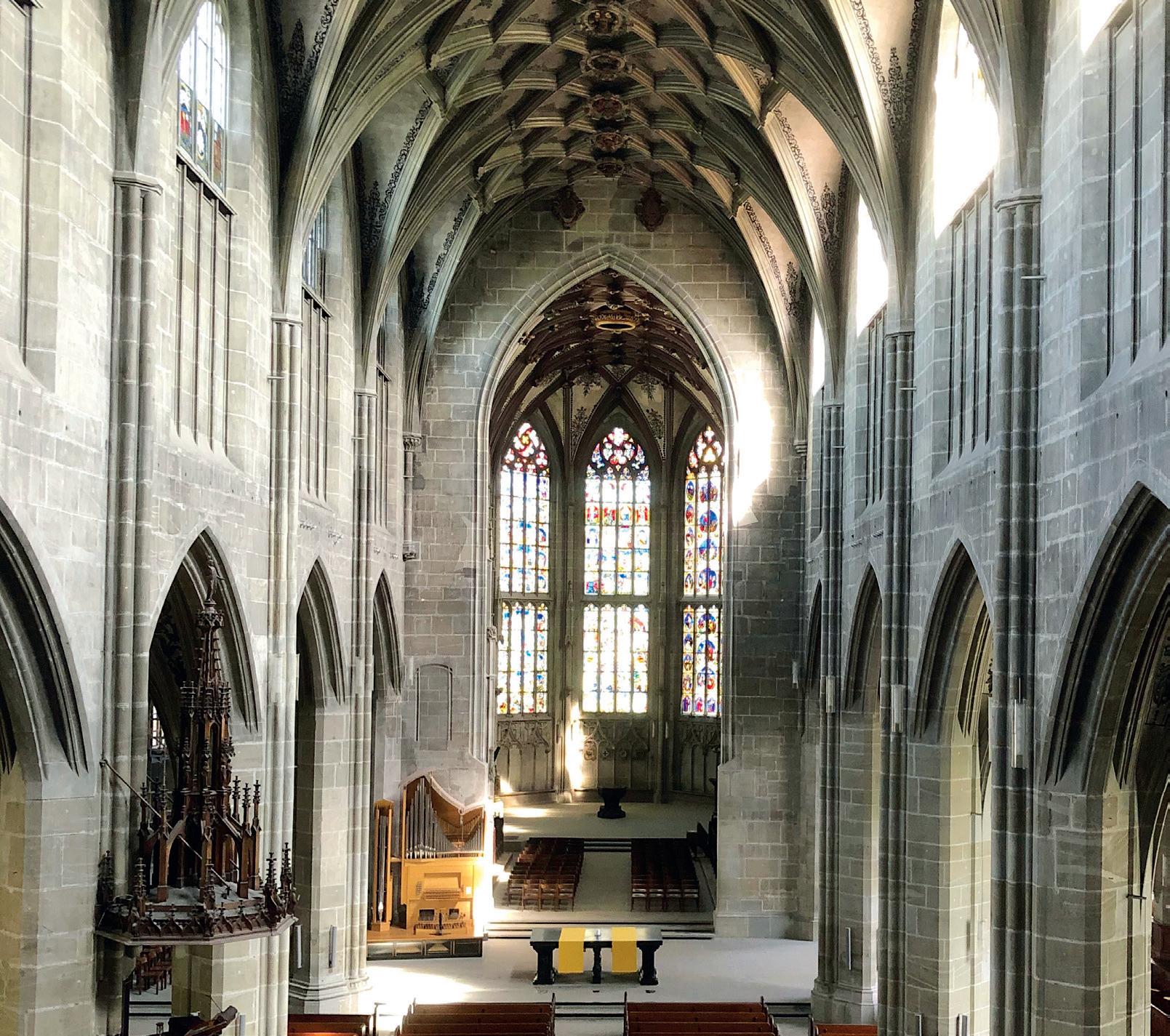

Abbildung Umschlag: Innenraum des Berner Münsters © Felix Gerber

Gestaltungskonzept: icona basel gmbh, Basel

Cover: Kathrin Strohschnieder, STROH Design, Oldenburg

Layout: icona basel gmbh, Basel

Satz: 3w+p, Rimpar

Druck: Hubert & Co., Göttingen

Printed in Germany

ISBN Printausgabe 978-3-7965-4851-2

ISBN eBook (PDF) 978-3-7965-4890-1

DOI 10.24894/978-3-7965-4890-1

Das eBook ist seitenidentisch mit der gedruckten Ausgabe und erlaubt Volltextsuche. Zudem sind Inhaltsverzeichnis und Überschriften verlinkt. rights@schwabe.ch www.schwabe.ch

Katharina Heyden und Sina von Aesch

Über das Berner Münster als Bauwerk, über seine Architektur und Steinmetzkunst informieren sehr viele und sehr gute Bücher.1 Was aber hat sich seit der Erbauung im Inneren des spätgotischen Prachtbausabgespielt?Dieser Frage, die das Berner Münster als Kirchenraum in den Blick nimmt, ist dieses Buch gewidmet. Die hier versammelten Beiträge leuchten den Innenraum der spätgotischen Kathedrale als Raum für Kirche aus. Sie erkunden, wofür das seit 1421 errichtete Bauwerk in den 600 Jahren seines Bestehens Raum geschaffen hat – innenarchitektonisch, liturgisch, klanglich-musikalisch, politisch und hagiografisch-theologisch.Sie tragen historische Fundstücke ganz unterschiedlicher Art zusammen:Kauf- und Schuldverträge, Kleinkunst, liturgische Formulare, musikalischeEreignisse, Zeitungsausschnitte, Heiligenlegenden – und füllen damit den spätgotischen Kirchenraummit

1 Unvollständige Auswahl der wichtigsten jüngeren Publikationen:Schweizer, Jürg/ Nicolai, Bernd/Kurmann-Schwarz, Brigitte/Gerber, Roland/Loeffel, Annette/Völkle, Peter/Christ, Jasmin:Das Berner Münster, Bern 2022;Nicolai, Bernd/Schweizer, Jürg (Hgg.): Das Berner Münster. Das erste Jahrhundert:Von der Grundsteinlegung bis zur Chorvollendung und Reformation (1421–1517/1528), Stuttgart 2019;Moser, Roland/Balli, Heinz:Die Engel im Berner Münster:Dienstboten der Liebe Gottes, Berlin 2016;Sladeczek, Franz-Josef:Das Berner Münster und seine Sehenswürdigkeiten, Bern 1998; Schläppi, Christoph:Das Berner Münster, Bern 1993;Weber, Dora/Tschumi, Ursula/Piccand, Francine:Das Berner Münster, Bern 1990;Grütter, Max:Berner Münster, Basel 1979;Mojon, Luc:Das Berner Münster, Basel 1960;Kurmann-Schwarz, Brigitte:Die Glasmalereien des 15. bis 18. Jahrhunderts im Berner Münster, Salenstein 1998;Utz Tremp, Kathrin:Das Jüngste Gericht:das Berner Münster und sein Hauptportal, Bern 1982;Gisiger, Ulrich/Bernhardt, Jürg:Das Berner Münster, Wabern 1970;Hahnloser, Hans Robert:Das Berner Münster, Bern 1954;Bloesch, Hans/Steinmann, Marga:Das Berner Münster, Bern 1938. Eine vollständige Bibliografie für die Jahre 1921 bis 1985 bietet Amman, Marie-Louise:Bibliographie zum Berner Münster, 1921 bis 1985, Bern (Diss.) 1985. Jüngste Erkenntnisse zur Baugeschichte werden regelmässig in den «Tätigkeitsberichten der Münster-Stiftung»publiziert.

Wissen und Leben. Und sie scheuen sich auch nicht vor Impulsen und Gedanken zum Münster als Raum für Kirche in Gegenwart und Zukunft.

Zunächst führtCharlotte Gutscher-Schmidindas Innere desBernerMünsters undrekonstruiertdie spätgotische Innenausstattung des Chorraums.Dasssich vonder Originalausstattungnur wenigerhaltenhat,ist nichtalleindem Lauf derZeiten, sondernvor allemdem Bildersturmund derAusräumungdes Kirchraums in der Reformationszeit geschuldet.Aufgrund vonhistorischen Abbildungen, aber auch mithilfe vonKaufdokumenten, Rechnungenund Vergleichsobjektenvon anderenOrten lässtCharlotte Gutscher-Schmid dennoch einen lebhaften Eindruck vomInventardes Münsters entstehen, dasmit grösstenAnstrengungenseit1431für die Leutkirchezusammengetragenwurde.Bei dernur knapphundert Jahrespätererfolgten Ausräumung derKirchehatten dieGlasfenstersowie die festeingebautenKleinarchitekturen, dasSakramentshaus undder Zelebrantensitz, bessereÜberlebenschancen alsmobiles Inventar wieAltarretabel, Chorgestühlund Lesepult oder gardie liturgischen Geräte undGewänder.Nur dasspätgotischeLesepulthat sich bisheute erhalten.

CharlotteGutscher-Schmid räumtden spätgotischen Chorraum literarisch wieder einund vermittelt dabeizugleich einenEindruck vonden sozialen Gegebenheitenrundumdie «Kirchenfabrik» BernerMünster:von derVernetzung derBernerBürgerschaft mitüberregionalenHandwerkstätten undBauhütten,von anhaltendenFinanzierungsschwierigkeitenund «Notlösungen». Undschliesslichgibtsie anhand einesWoll-Paramentsder Stifterfamilie von Ringoltingen einenEinblick in diePraxisder Totenmessenund damitindie frühneuzeitlicheFrömmigkeit,die dasLeben im Kirchenraumdes Münsters im ersten JahrhundertseinesBestehens prägte.

David Plüss lenkt den Blick ganz auf das gottesdienstliche Geschehen, das sich in diesem Raum abspielte. Auch er schaut vor allem in die vorreformatorische Zeit und erläutert das liturgische Leben, für das der Kirchenraum ursprünglich konzipiert worden war:Stundengebete, Messen, Prozessionen. In den ersten sechzig Jahren wurde die Liturgie im Münster nach den Regeln des Deutschen Ordens gefeiert. Der 1485 geschlossene Stiftungsvertrag verpflichtete die Chorherren des St.-Vizenz-Stifts dann zum regelmässigen Abhalten der Liturgien nach dem Vorbild der Kathedralkirche von Lausanne.

Die Chorherren hatten Residenzpflicht in der Stadt Bern, aber auch die Berner Burger waren zur Teilnahme am liturgischen Leben verpflichtet.

Was aber geschieht mit einem Raum, wenn die liturgische Nutzung dem ursprünglichen Raumkonzeptnicht mehr entspricht, wie es seit der Reformation in Bern ab dem Jahr 1528 mit ihrer Fokussierung auf die Kanzelrede der Fall war?Die Reformation brachte dem Münster eine deutliche Reduktion der Anzahl an liturgischen Anlässen. Die zahlenmässig reduzierten Gottesdienste aber dürften besser besucht gewesen sein als die vielen liturgischen Feiern des 15. Jahrhunderts, weil dies dem reformatorischen Gottesdienstverständnis als Gemeindefeier entsprach – und weil auch hier die Obrigkeit unter Androhung von Strafen für die Anwesenheitder Bevölkerung sorgte. Ganz auf das gesprocheneWort scheint der Gottesdienst im Berner Münster aber nicht reduziert gewesen zu sein:Ein Vergleich mit liturgischen Formularen aus Zürich zeigt, dass im Berner Münster der Gesang eine wichtigere Rolle spielte als an anderen Orten der Reformation.

Auf die Klänge im Münster geht auch Roman Brotbeck ein, wobei er ein weites Verständnis des Kirchenraums als Klangraum zugrunde legt. Er klassifiziert zunächstdie Raumakustik der Hallenkirche mit ihrer charakteristischen Wirkungsästhetik und ihren spezifischen Leerstellen,umein Bewusstseinfür das Münster als akustischen Raum zu schaffen.

Welche Musik mag im 15. Jahrhundertindieser Halle erklungen sein? Es muss in den Jahrzehnten nach der Grundsteinlegung noch «ziemlich byzantinisch, um nicht zu sagen arabisch geklungen haben». In den folgenden Jahrhunderten aber hielten die neuesten musikalischen Moden im Münster Einzug. Ein Höhepunkt dürfte die Uraufführung der Motette Magnanime Gentes von Guillaume Dufay 1438 gewesen sein, die der damalige Starkomponist unter dem Eindruck des Konzils von Basel und als Feier des Friedens zwischen Fribourg und Bern komponiert hatte. Neunzig Jahre später wurde am Vorabend der Reformation in Bern zum letzten Mal die Vesper von der Schola gesungen, worüber Heinrich Bullinger einen sarkastischen Bericht verfasst hat. Mit der Ausräumung der Altäre, Statuen, Bilder und Kleinarchitekturen änderte sich aber auch die Akustik des Münsters. Die Prediger mussten sich vermutlich mit sehr langsamer, fast gesungener Sprache in dem verhallten Raum verständlich machen. Um 1700 hielt die Orgel Einzug. Die jüngsten kirchenmusikalischen Entwicklungen im Münster, etwa der Einbau

der Windorgel, können als kreative Versuche verstandenwerden, dem Hall der reformierten Hallenkirche ganz neue Klangfarben abzugewinnen.

Die mit dem Hinweis auf den historischen Kontext der Dufay-Motette verbundene politische Dimension des Münsters nimmt Martin Sallmann in den Blick. Die enge Verknüpfung von «Staat und Kirche», die sich bereits am Münsterportal durch die Wappen ankündigt, hat durch die Jahrhunderte ganz unterschiedliche Gestalten angenommen. In drei Skizzen zu drei Epochen – Bauphase im 15., Reformation im 16. und Symbolpolitik im 20. Jahrhundert – diskutiert der Beitrag das Berner Münster als politischenOrt im weiteren Sinn der (Selbst‐)Repräsentation(etwa durch Trauungen und Trauerfeiern)und als explizit politische Bühne (etwa bei Besuchen hochrangiger politischer Persönlichkeiten wie des deutschen Kaisers oder des französischen Staatspräsidenten). Die zahlreichen Gedenkfeiern, die im Laufe der Zeit im Berner Münster abgehalten wurden, zeigen, dass der Ort für die Schweizer Innenpolitik ebenso bedeutsam war wie für die internationale Ausstrahlung. In den politisch hochbrisanten 1930er-Jahren wurden in diesem Kirchenraum die Trauerfeiernfür den deutschen ReichpräsidentenPaul von Hindenburg (1934), den englischen König George V. (1936)und den Schweizer Korpskommandaten Roost (1936)mit militärischen Ehren ausgerichtet und das 600. Jubiläum der Schlacht von Laupen begangen (1939). Der im Berner Kirchenstreit zwischenKarl Barth und Markus Feldmann ausgetragene Konflikt um das Verhältnis von Staat und Kirche und der bis in die jüngste Vergangenheitreichende Konflikt um Brevetierungen für Schweizer Armeeangehörige stehen also in einer langen Tradition der symbolischen politischenRepräsentation im Münster. Der durch historisches Bildmaterial bereicherte Beitrag rekonstruiert nicht nur einige bedeutsame Ereignisse, sondern reflektiert an diesen Beispielen auch die repräsentativeund politische Funktion des Münsters und das Verhältnis von Staat, Gesellschaft und Kirche in Bern für Gegenwart und Zukunft.

Die Verschränkungder Zeiten ist auch die Grundidee in dem historischtheologischen Streifzug, den Maria Lissek mit Blick auf den «Himmlischen Hof»des Berner Münsters unternimmt. Die dort dargestellten Heiligenfiguren mit ihren Attributen werden zu Gesprächspartner:innen über christliche Lebensideale und -formen. Anhand von drei ausgewählten Heiligen – Bene-

dikt von Nursia, Elisabeth von Thüringen und Nikolaus von Myra – rekonstruiert Maria Lissek die Frömmigkeitsideale der Entstehungszeit des Münsters wie auch der spätantiken und hochmittelalterlichen Heiligenlegenden und zeigt zugleich exemplarisch auf, wie die in Stein gehauenen Figuren mit ihren Geschichten Impulse für heutiges christlichesLeben im Münster sein können. So kann Benedikt von Nursia zum Nachdenken über Gastfreundschaft anregen, Elisabeth von Thüringen über Diakonie in Armut und Nikolaus von Myra über Wohltätigkeit.Mit einer antijüdischen Wendung in der Nikolaus-Legende kommen aber auch die aus heutiger Sicht problematischen Seiten christlicherHeiligenverehrung zur Sprache, so dass nicht nur positive Rezeption, sondern auch kritische Reflexion dieser jahrhundertealten Traditionen erforderlich sind. Schliesslich gibt ein Blick in das Schuldbuch des heiligen Vinzenz einen Eindruck von den Menschen, die das Münster finanziert haben, und in ihre Verbindung zu den im «Himmlischen Hof»dargestellten Heiligen.Der Beitrag ist eine Einladung, sich selbst vom «Himmlischen Hof»des Berner Münsters zu einem gedanklichen Streifzug durch die christliche Geschichte und ihre Vorbilder und Ideale anregen zu lassen.

Alle hier veröffentlichten Beiträge wurden auf einem Symposium präsentiert, das am 13. März 2022 anlässlich des 601-jährigen Jubiläums der Grundsteinlegung des Berner Münsters von Mitgliedern der Theologischen Fakultät Bern gemeinsam mit der Münstergemeinde veranstaltet wurde. Dass es mit einem Jahr Verspätung gegenüber dem 600. Jahrestag der Grundsteinlegung stattfand, war der Corona-Pandemie geschuldet, die im Jahr 2021 weder im Berner Münster noch an einem anderen Ort auf der Welt Grossveranstaltungen zuliess. Immerhinkonnte sich die Münstergemeinde in beschränkter Zahl am 7. März 2021 im Kirchenraumzum Gottesdienstversammeln. Die Predigt dieses Sonntags Okuli blickt zurück vom Münsterbauindie biblische Zeit, zur Einweihung des Jerusalemer Tempels durch König Salomo. Eine noch grössere Zeitspanne nimmt die Festpredigt in den Blick, die der Münsterpfarrer Beat Allemand ein Jahr später im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten hielt. Seine Predigt stellt die Vergänglichkeit des aus Sandstein gebauten Münsters zwischen die Pole der Erdentstehung und Gottes Ewigkeit. Die beiden Predigten, die auch aufeinander Bezug nehmen, sind als jüngste Zeitdokumentekirchlichen Lebens im Berner Münster am Ende des Bandes abgedruckt.

Die Spurensuche nach dem Leben im Kirchenraum des Berner Münsters in den vergangenen sechs Jahrhunderten hat die Autor:innen dieses Beitrags nicht nur in den fraglichen Raum selbst, sondern auch in Archive, Bibliotheken und Bilddatenbanken – und nicht zuletzt:indie eigene historische Imagination und visionäre Reflexion – geführt. Sie hat nicht nur Entdeckungen und Erkenntnisse, sondern auch Problembewusstsein und Fragen für die Zukunft zutage gefördert. Wir danken den Autor:innen für die Bereitschaft, sich auf diese ungewöhnliche und herausfordernde Aufgabe einzulassen.

Wenn wir heute, gut 600 Jahre nach der Grundsteinlegung, vor dem Berner Münster stehen, beeindruckt die einheitliche Wirkung:scheinbar ein Bau «aus einem Guss». Wie die in den letzten Jahren historisch und kunsthistorisch aufgearbeiteteund publizierte frühe Entstehungsgeschichte zeigt,1 war dies die klare Absicht der Berner:Die alte Leutkirche war im zweiten Viertel des 15. Jahrhunderts durch einen die Bedeutungdes Stadtstaates Bern widerspiegelnden Neubau zu ersetzen.Wenn man aber etwas genauer hinschaut, wird klar, dass das Gelingen dieses mutigen und teuren Projekts in unsicheren Zeiten für die damaligen Verantwortlichen mehrmals auf der Kippe stand. Die erste Hälfte des 15. Jahrhunderts erlebten sie als ständiges Auf und Ab, geprägt von politischenund gesellschaftlichen Veränderungen, von Seuchen und Krieg, von funktionierendem Netzwerk oder dem Wunsch nach sozialem Aufstieg, von grosszügigen Spenden und den Bau blockierender Geldnot.

Einige dieser Aspekte sollen im Folgenden angesprochen werden.2 Es interessieren dabei insbesondere der ab 1431 in Angriff genommene Chorneubau und dessen Ausstattung.3 Während die gleichzeitigeErrichtung von Privatkapellen im Längsschiff sehr direkt der persönlichen Memoria diente und diese damit das Andenken der Stifter und ihrer Familien garantierten,blieben die Stiftungen für den Chorbereich eher anonym und der «Mehrwert» für die Stifter war schwieriger zu belegen. Entsprechendschwankten die

1 Nicolai/Schweizer,Berner Münster.

2 Ich stütze mich in vielen Fragen zur Organisation des Münsterbaus und dessen Finanzierung auf die Publikation von Roland Gerber: Gerber,Innovation.

3 Einen ähnlichen Versuch unter anderen Vorzeichen unternimmt Uwe Albrecht zur Chorausstattung der Lübecker Marienkirche: Albrecht,Spuren.

Spenden in den verschiedenen Jahren beträchtlich, waren häufig finanziell wenig bedeutend und zuweilen sehr aufwendig einzutreiben.

Wer ist für den Neubau verantwortlich?

Die kirchliche Situation in Bern um 1400

Die Tatsache, dass die Berner Leutkirche dem Patronat der Deutschherren von Köniz unterstand, machte die Frage nach Neubau und Verantwortlichkeiten in Bern kompliziert. Die Rechte an der Pfarrkirche von Köniz waren nämlich 1226/27 vom deutschen König Heinrich VII. dem Deutschen Orden verliehen worden. Auch wenn die Übergabe nicht ohne Konflikte verlief, ist doch 1253 ein erster Deutschordenspriester in Bern nachzuweisen und bereits 25 Jahre später entstand hier eine eigene Kommendemit Pfarrrechten.

Fast 200 Jahre, bis zur Gründung des Chorherrenstiftes 1484/85, hatten die Deutschherren die Patronatsrechte der Berner Pfarrkircheinne (Abb. 1). Sie blieben damit zuständigfür die Liturgie und die Seelsorge sowie für das Spenden der Sakramente.4

Was bedeutete diese Abhängigkeit für die Berner, die statt der in die Jahre gekommenen Leutkirche einen repräsentativen Neubau erstellen wollten?

Noch im 14. Jahrhunderthatte der Deutsche Orden eine aktive Politik betrieben, um der Leutkirche in Bern eine grosse Anzahl von Reliquien zu beschaffen.5 Und nach einer massiven Beschädigung des Chores beim grossen Erdbeben von 1356 hatten sich Stadt und Deutscher Orden auf eine Aufteilung der Kosten zum Wiederaufbau einigen können.6 Anfang des 15. Jahrhunderts aber stellte sich die Kompetenzfrage neu:Schultheissund Rat wollten nun die uneingeschränkte Aufsicht über Bau und Unterhalt der Kir-

4 Nemeç,Pfarrkirche, 61.

5 1343 kam eine riesige Zahl von Primärreliquien aus dem Kloster Reichenau nach Bern:76männliche und 14 weibliche Heilige, dazu ein Stück Rock von Maria, Haare von Maria Magdalena, Kleider der hl. Katharina, von Niklaus und Maria, Sandalen des hl. Ulrich, ein Stück des Chormantels des hl. Pirmin, Kohlen des Laurentius. Siehe dazu: Utz/Gutscher,Andacht, 396.

6 Utz/Gutscher,Andacht, 398.

Abb. 1: DerDeutscheOrden hattebis 1485 diePfarreirechteander Berner Stadtkirche inne.Auf einemWandgemälde in derheutigenFranzösischen Kircheist linksamRandein Deutschordensherrdargestellt – erkennbaramweissen Mantel mitschwarzem Kreuzauf derBrust.Gemeinsam mitanderen Ordensrepräsentanten lauschtereiner Predigteines heiligen Dominikaners.Bern, Französische Kirche,eh. Dominikanerkirche, Bemalung Lettnerfront,1495.

che sowie das Recht, den Leutpriesterselbst zu bestellen.7 Die Tatsache, dass im Laufe der Zeit mehr und mehr Stiftungen an die Leutkirche und nur noch zu einem kleinen Teil an die Deutschherren gingen, verlangtenach einer Regelung.8 Es kam zum Entscheid, dass der Besitz der Pfarrkirche, die «Kirchenfabrik», von demjenigen des Deutschordenshauses getrennt werden müsse.9 Damit legitimierte sich der Neubau klar als städtisches Unternehmen.10

Die Auseinandersetzung mit dem Deutschen Orden war das eine, dazu kam, dass auch in der Berner Obrigkeit Anfang des 15. Jahrhunderts keine Einigkeit darüber bestand, ob dieser Neubau überhaupt nötig und finanzierbar sei. Viele Gläubige waren verunsichertdurch das päpstliche Schisma und die enormen Summen, die zwei parallele Kurien verschlangen.11

Diejenigen Kräfte im Rat, die einen repräsentativen Neubau anstrebten, nutzten in den ersten Jahrzehnten des 15. Jahrhundertsauf politischer und kirchlicher Ebene ihre BeziehungenzuKönig und Papst.12 Die 1411 mit viel Aufwand betriebene Einladung von König Sigismund nach Bern diente dazu, Privilegien zu erhalten, um das bernische Herrschaftsgebiet abzusichern. Für den Kirchenbau noch wichtiger war es, dass der am Konzil von Konstanz gewählte Papst Martin V. 1416 anlässlich seines «Visitationsbesuchs»der Stadt das Recht auf einen Neubau bestätigte. Die Berner Regierung wurde damals zudem ermächtigt, Priesterzupräsentieren und mit Pfründenauszustatten, was eigentlich das Recht des Patronatsherrn gewesen wäre. So konnten ab 1421 Privatkapellen erbaut werden:Die für die Privatmessen zuständigen Kapläne wurden von den Stiftern finanziert und die Deutschherren hatten keinerlei Verpflichtungen gegenüber diesen Altären. Der Leutpriester des Deutschen Ordens hatte aber die Oberaufsichtüber alle hier tätigen Geistlichen. In Anbetracht der schwierigen Finanzierungdes Neubaus wurde es den Bernern vom Papst zudem erlaubt, den Ablass für die Kirchenfabrik von fünf auf zehn Jahre zu verlängern

7 Nemeç,Pfarrkirche, 62 f.

8 Utz/Gutscher,Andacht, 400.

9 Utz/Gutscher,Andacht, 400.

10 Nemeç,Berner Münster, 59.

11 Gerber,Innovation, 46.

12 Ausführlich dazu: Gerber,Innovation, 90–92.

Durch die Privilegien von König und Papst wurde in Bern das Gefühl gefördert:Man ist als Verbündeter des Reiches auf der richtigen Seite und bleibt papsttreu!13

Baubeginn bei ungeklärten Fragen

Trotz finanzieller Sorgen, politischerMissstimmungen, theologischer und kirchenrechtlicher Uneinigkeiten wurde – wie bekannt – 1421 der Grundstein zum Neubau gelegt. Die Baubefürworter hatten sich also durchgesetzt. Als Werkmeister war 1420 Matthäus Ensinger von Ulm nach Bern berufen worden. Obwohl – oder vielleicht gerade weil – man mit ihm einen «Stararchitekten»gewinnen konnte,14 war der gewählte Grundrissnach Ansicht der Bauhistoriker eher konventionell und stand im Geist eines mittelalterlichen Münsters. Diese Wirkung mag dazu beigetragen haben, dass sich der Name Münster durchgesetzt hat, obwohl in Bern nie ein Bischof residierte.

Ein Blick auf den in einer Visualisierung rekonstruierten Zustand des Chorneubausum1440 zeigt:Die Baustelle war in den ersten beiden Jahrzehnten seit der Grundsteinlegung gut vorangekommen und konnte als Provisorium in Betrieb genommen werden (Abb. 2).

Keine Schriftquellenbeantworten die Frage, wie sich der Deutsche Orden und die Berner Kirchenfabrik auf die liturgische Ausgestaltung des Chores und deren Finanzierunggeeignet haben. Grundsätzlich war der Patronatsherr – im Falle Berns also die Deutschherren – für den Chorbereich zuständig.Inder Regel musste der Patronatsherrdenn auch die finanziellen Konsequenzen der Ausstattung tragen und nötige Reparaturen bezahlen.15 Der Laienbereichunterstand der öffentlichen Hand, im Normalfall bildeten die Chorstufen die Grenze.

DieseTrennungscheint in Bernfür denNeubaunicht mehr gegolten zu haben. Dies hängtmit derwachsendenBedeutung derschon im 14.Jahrhundertbestehendenstädtischen Kirchenpflegschaft zusammen.Der vor

1379 erstmals aufgezeichnete Kirchenschatzder Berner Leutkirche wird nämlichals Besitz desheiligenVinzenz,des Kirchenpatrons, undder Leut-

13 Nemeç,Pfarrkirche, 51.

14 Zitat Nemeç,Ensinger, 234.

15 Utz/Gutscher,Andacht, 398, Anm. 58.

Abb. 2: Wie eine neue Visualisierung zur Baugeschichte zeigt, war schon vor 1437 der neue Poygonalchor (rechts)aufgerichtet, einige Kapellen auf der Nord- und hier sichtbaren Südseite gebaut, während das Schiff und der Turm der alten Leutkirche in Gebrauch blieben. Mit flacher Holzdecke gedeckt und durch eine Bauwand gegen Westen abgeschlossen, konnte er als gottesdienstlicher Raum bereits vor 1440 in Betrieb genommen werden. Visualisierung von Alexandra Druzynski v. Boetticher, © Lengyel Toulouse Architekten.

kirche bezeichnet.Das bedeutet,dassessichumEigentumder Burger von Bern handelte,das denLeutpriestern desDeutschen Ordenslediglich von derKirchenpflege «anvertraut» war.16 Mehrmals wurden auch in derersten Hälfte des15. Jahrhunderts dieseKompetenzenneu geregelt17 unddie Verantwortlichkeitengeklärt.18 Eine regelmässige Buchführung zurKirchenfabrik liegtjedocherstmalsganzamEndeunseresBetrachtungshorizonts vor: 1448 im Schuldbuchdes Thüring vonRingoltingen.Esist dies einVerzeichnisüberden Besitz desheiligen Vinzenz, dasSchuldbuchdes «heilg», worin festgehaltenwird, werdem Kirchenpatron wievielGeldund Naturalien schuldete.19

Der Kirchenpfleger entlohnte auch die Mitarbeiter aus dem Vermögen des heiligen Vinzenz und besass relativ wenig finanziellen Spielraum. Ihm zur Seite standen der «Heiligenschaffner»und der «Heiligenweibel»bei Pfändungen.Auch Bussen wurden im Namen der Heiligen ausgesprochen. Es war zweifellos für einen säumigen Zahler deutlich belastender, dem mächtigen Heiligen die Rückzahlung von Schulden zu verweigern, als wenn die Forderung von Schultheissund Rat ausgesprochen worden wäre.

16 In dieselbe Richtung weisen auch ein Burgerbuch um das Wachs (Lichter in der Leutkirche)und ein Burgerbuch um die Spenden. Die Bücher sind seit 1380 erwähnt, ein erstes Beispiel ist von 1388 überliefert; Utz/Gutscher,Andacht, 400, Anm. 69 mit Nachweis der Quelle.

17 Schon 1421 und 1436 war die Rolle der Kirchenpfleger schriftlich geregelt worden. Die Urkunden machen deutlich, dass viele Bereiche mehr und mehr der Kompetenz des Deutschen Ordens entzogen und der städtischen Pflegschaft unterstellt wurden. Nemeç, Pfarrkirche, 48.

18 Der Kirchpfleger schuldete Schultheiss und Rat viermal jährlich eine genaue Abrechnung, erhielt aber eine Ausbildung für sein Amt und trug die Verantwortung für die Armenspeisung. So war die Verbindung zwischen Bauverwaltung und Baustelle sichergestellt und der Rat der Stadt stets informiert. Nemeç,Ensinger, 231.

19 Gerber,Innovation, 100:Zudem gab es ein «buwbuoch»mit den «Heiligenschulden». Dieses ist aber nicht erhalten. Zum Schuldbuch des heiligen Vinzenz siehe auch den Beitrag von Maria Lissek in diesem Band.