Wolfram Groddeck

Wolfram Groddeck

Wolfram Groddeck

Wolfram Groddeck

„Meine Bemühungen“

Aufsätze zu Robert Walser

Schwabe Verlag

Gedruckt mit Unterstützung der Berta Hess-Cohn Stiftung, Basel . Die Publikation wurde ferner gefördert durch die Stiftung Pro Scientia et Arte, Bern, die Max Geldner-Stiftung, Basel, die Elisabeth Jenny-Stiftung, Riehen.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

© 2023 Schwabe Verlag, Schwabe Verlagsgruppe AG, Basel, Schweiz

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Das Werk einschließlich seiner Teile darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in keiner Form reproduziert oder elektronisch verarbeitet, vervielfältigt, zugänglich gemacht oder verbreitet werden.

Abbildung Umschlag: Robert Walser in Gais, am 16. April 1954. Foto: Carl Seelig.

© Keystone SDA / Robert Walser-Stiftung Bern

Umschlag: Thomas Dillier, BureauDillier, Basel

Korrektorat: Anna Ertel, Göttingen

Gestaltung und Satz : Christian Walt, Zürich

Druck: Hubert & Co., Göttingen

Printed in Germany

ISBN Printausgabe 978-3-7965-4860-4

ISBN eBook (PDF) 978-3-7965-4861-1

DOI 10.24894/978-3-7965-4861-1

Das eBook ist seitenidentisch mit der gedruckten Ausgabe und erlaubt Volltextsuche. Zudem sind Inhaltsverzeichnis und Überschriften verlinkt.

rights@schwabe.ch

www.schwabe.ch

Inhalt

Vorwort 7

„Versuch, ein Selbstbildnis herzustellen“.

Kommentar zum Prosastück Meine Bemühungen 11

Umschrift und Faksimile 28

„… und in der Tat, er schrieb so etwas wie einen Roman“. Das Manuskript der Geschwis ter Tanner 35

Der Dichter und das Phantasieren . Walser und Freud 49

Arbeit am Text. Das Seeland -Manuskript 65

Begegnung mit einem Gelehrten. Der Spaziergang 81

Vom Walde. Robert Walser im Spiegel Gottfried Kellers 93

„Schreibmaschinenbedenklichkeit“.

Zum Mikrogrammblatt 409 109

Die leichte Hochachtung. Textgenese im Text 123

Die Halbweltlerin . Text, Textkritik, Textentstehung 137

„Beiseit“. Die frühen Gedichte 153

Verzweigte Bezüge. Robert Walser und Paul Verlaine 173

„Gedichtkörperbildung“. Sonett auf eine Venus von Tizian 197

Gedichte auf der Kippe. Das Mikrogrammblatt 62 211

Linearisierte Textdarstellung 235

„Weiß das Blatt, wie schön es ist ?“ Prosas tück 241

Vorwort

Das Wenige

Es war einmal ein Herr Autor, der seine Zeit damit verlor, daß er viel flotte Worte machte und es zu Ruhm und Ansehn brachte. In seines hübschen Stübchens Enge schrieb er an Büchern eine Menge, doch alles, was ich von ihm las, mich nicht so int’ressiert’ wie das, was er auf einer einz’gen Seite in ungeahnter Herzensweite mit einem Tone sammetsatt geschrieben und gedichtet hat.1

Niemand überblickt Walsers gesamtes Werk, kaum jemand hat es ganz gelesen. Es gibt insgesamt 15 Bücher von Walser: Romane, Sammlungen von Prosastücken, von Dramoletten und Gedichten. Sein letztes Buch Die Rose 2 erschien Ende 1924 und wurde trotz zahlreicher positiver Rezensionen ein kommerzieller Misserfolg. Aber vielleicht gerade aufgrund des positiven Echos der Literaturkritik auf Die Rose konnte Walser ab 1925 eine intensive Publikationstätigkeit in mehreren wichtigen Zeitungen beginnen, so unter anderen im Berliner Tageblatt, in der Prager Presse und der Frankfurter Zeitung . Doch es kam zu keiner Buchpublikation mehr.

Nach dem Abschluss der Arbeit an Die Rose beginnt im Jahr 1924 auch die Überlieferung der Mikrogramme, die Walser von da an auf-

bewahrte. Obwohl gerade das Spätwerk von 1924 an so reich und poetisch so radikal ist wie kaum eine Phase zuvor, besteht es eigentlich nur noch aus publizierten und unpublizierten Einzeltexten. Ihre experimentelle und poetisch reflektierte Textur widerspricht freilich der Publikationsform im Feuilleton. Dennoch sind viele von Walsers kostbarsten Texten genau hier publiziert worden – diametral entgegengesetzt zu ihrer angemessenen Rezipierbarkeit. Biblisch gesprochen: Walser warf mit Perlen um sich.

Sinnlos ist der Versuch, solche auf sich konzentrierte Sprachkunstwerke thematisch ordnen oder entstehungsgeschichtlich sortieren zu wollen. Höchstens die Erscheinungsorte geben einen äußeren Rahmen für ihre Lesbarkeit, aber in seinem Wesenskern will jedes einzelne Prosastück, jedes Gedicht, jedes Dramolett als Solitär gelesen sein. Nur über eine insistierende, die immanente Poetologie der Texte aufnehmende Lektüre erschließt sich – vielleicht – Walsers Werk als ein imaginäres Ganzes. „Die Walser-Skizzen gleichen sich wie ein Ei dem andern“, befand Eduard Korrodi in einer Besprechung von Walsers Werken;3 aber vielleicht ist es auch so, wie es Walter Benjamin ausgedrückt hat, dass „jeder Satz nur die Aufgabe hat, den vorigen vergessen zu machen“.4 Der einzelne Text scheint nicht auf einen anderen angewiesen zu sein, er will sich nicht als „Werk“ fassen lassen, er lebt in sich als ein je eigenes Ereignis.

„Ich experimentierte auf sprachlichem Gebiet in der Hoffnung, in der Sprache sei irgendwelche unbekannte Lebendigkeit vorhanden, die es eine Freude sei zu wecken.“ Das schreibt Robert Walser in einem Prosastück mit der Überschrift Meine Bemühungen , dem auch der erste Aufsatz im vorliegenden Band gewidmet ist . Walsers Sprachexperimente, die seine schriftstellerischen „ Bemühungen“ von Anfang an bestimmen, sind Gegenstand der hier zusammengestellten Aufsätze. Sie befassen sich sowohl mit ausgewählten frühen Publikationen wie Geschwis ter Tanner oder Gedichte von 1909 oder auch mit dem Seeland -Manuskript, das eine irritierend komplexe Schreibpraxis Walsers während seiner Bieler Zeit erkennen lässt . Etwa die

Hälfte der Aufsätze widmet sich den Prosastücken und Gedichten aus der späten Berner Zeit .

Die vorgelegten Aufsätze basieren weitgehend auf früheren Publikationen,5 die für die Veröffentlichung jedoch noch einmal gründlich umgearbeitet und dem aktuellen Forschungsstand angeglichen wurden. Der letzte Aufsatz, Weiß das Blatt wie schön es is t ?, war der erste, den ich zu Walser verfasst habe, und aus der Faszination und der Beschäftigung mit diesem Prosastück, das den Titel Prosas tück trägt, ist dann der initiale Gedanke einer vollständigen Robert Walser-Ausgabe entstanden . Die allmähliche Verfertigung der Kritischen Robert Walser-Ausgabe 6 hat die vorliegenden literaturwissenschaftlichen Untersuchungen begleitet und ist von ihnen begleitet worden.

5 Vgl. unten S. 261 : Nachweise der Ers t veröffentlichungen .

6 Die Kritische Robert Walser-Ausgabe habe ich 2004 zusammen mit Barbara von Reibnitz begonnen, später kamen dazu Matthias Sprünglin, HansJoachim Heerde, Angela Thut, Christian Walt, Caroline Socha-Wartmann, Fabian Grossenbacher und Bettina Braun. Bis 2023 sind 27 Bände erschienen (https ://kritische-walser-ausgabe .ch/erschienene-baende).

„Versuch, ein Selbs tbildnis herzus tellen“. Kommentar zum Prosas tück Meine Bemühungen

Das Prosastück Meine Bemühungen 1 dürfte im weiteren Umkreis von Walsers 50. Geburtstag am 15 . April 1928 entstanden sein . Es ist in Form einer Reinschrift von Walsers Hand überliefert, welche die Abschrift eines Bleistiftentwurfs ist, der auf dem Mikrogrammblatt 455 notiert wurde. Das Blättchen vom Format 14 × 6,7 cm zeigt im längeren, oberen Teil den bisher unpublizierten Entwurf zum Prosastück Meine Bemühungen . Dieser Bleistiftentwurf ist von besonderem philologischem Interesse, weil Walser den Text des Entwurfs bei der Abschrift offenbar noch einmal neu durchdacht hat: Der Wortlaut der Reinschrift erweist sich so – trotz des scheinbar assoziativen Verfahrens – als Resultat einer sorgfältig kalkulierten Komposition.

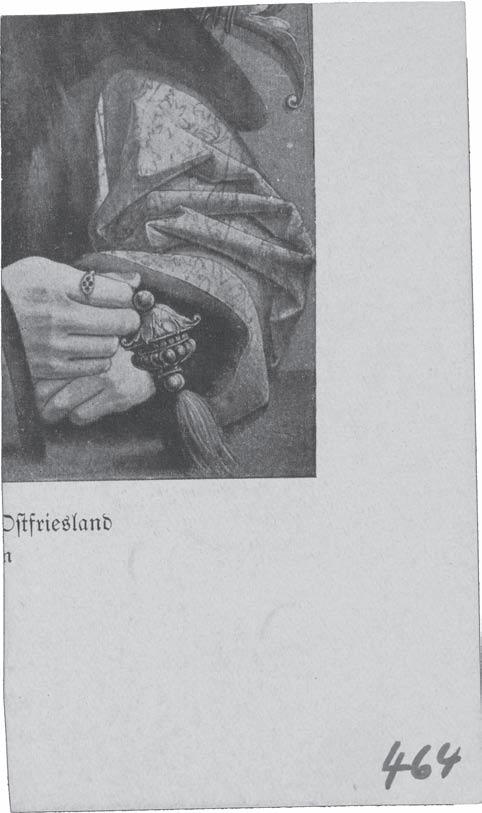

Der zweite Entwurfstext auf dem Blatt 455 kontrastiert den eher nachdenklichen ersten, indem er auf grotesk heitere Weise ein Fest aus der Perspektive eines erzählenden Ichs beschreibt, das am Ende des Entwurfs bekennt: „Bis zum Morgen dauerte das Fest . Ich bedauerte nicht, mich daran zu beteiligen unternommen zu haben“.2 Die Niederschrift dieses Entwurfs läuft auf der Rückseite des Blattes noch um neun Zeilen weiter. Die Rückseite des Blattes zeigt die Abbildung eines Kopfes; Walser hat sich ein Blatt mit dem Porträt Edzards I., Graf von Ostfriesland, der um 1500 lebte und ein Kriegsherr und eifriger Verfechter der Reformation war, in drei Teile zurechtgeschnitten. (Abb. 1) Für die Aufzeichnungen, die

1 Faksimile und Umschrift unten S. 28 – S . 33 . – Angela Thut und Christian Walt von der Zürcher Arbeitsstelle der Kritischen Robert Walser-Ausgabe dankt der Verfasser für die kritische Durchsicht der Umschrift des Reinschriftmanuskripts.

2 AdB, S. 76.

Walser auf der Rückseite des zerschnittenen Porträts gemacht hat, spielt die Person des Grafen selbst keine Rolle, immerhin handelt es sich aber um ein Porträt, auf dessen Rückseite Walser seinen eigenen „Versuch, ein Selbstbildnis herzustellen“ notiert.

Die Art, wie Walser die Abbildungsseite zerschnitten hat, ist einigermaßen erstaunlich : Wenn man die drei Blättchen zusammenlegt, entdeckt man, dass Walser sie auf eigene Formate zurechtgeschnitten hat. Das ließe sich zunächst so deuten, dass Walser quantitative Vorstellungen für die zu schreibenden Texte gehabt habe, die er durch das Format der noch leeren Blättchen materiell disponieren wollte. Tatsächlich lässt sich in den Reinschriftmanuskripten eine Vorliebe Walsers beobachten, auf ein bestimmtes Format hin zu schreiben und es dann bis zur letzten Ecke auszufüllen, weil ihn die selbstgesetzten Einschränkungen beim Schreiben offenbar stimuliert haben.

Angesichts dieser Vermutung ist es wiederum interessant, dass die eigens zurechtgeschnittenen Formatvorgaben in allen drei Fällen nicht eingehalten wurden. Auf Blatt 455 läuft der Text von dem „Fest“, das „bis zum Morgen dauerte“, auf die Rückseite des Blattes über (Abb. 1 oben). Auf dem Blatt Nr. 456 (Abb. 1 links unten), das drei Entwürfe enthält, reicht der Platz ebenfalls nicht aus,3 und der letzte Text, ein Essay über die „Schlechtigkeit“, wird auf der Bildseite fortgesetzt.4 Auch auf dem dritten Blatt (Abb. 1 rechts unten), das nur die Hände des Grafen zeigt, scheint sich der Autor und Papierzurechtschneider mit seinem Platzbedarf verschätzt zu haben, hier allerdings auf umgekehrte Weise: Er füllt das Blatt auf der Rückseite nicht ganz aus. Die beiden ersten Sätze des Mikrogrammentwurfs, den Walser anscheinend nicht mehr abgeschrieben hat, lauten: „Bücher können Erfolge sein. Wie kurz, wie raschentschlossen ich dies sage.“ 5 Der Entwurf, der schon zu Beginn auf seine Kürze reflektiert und diese dann auch im Schriftbild realisiert, lässt sich als eine Reflexion über die Dialektik des Phänomens „Erfolg“ lesen. Der Entwurf steht freilich auch in einem direkten thematischen Zusammenhang mit dem Entwurf zu Meine Bemühungen , der auf der Rückseite den Kopf des

3 Die Beschriftung des Blattes 456 ist besonders kompliziert, da sich zwischen der ersten und der dritten Aufzeichnung der Schluss einer Niederschrift befindet, die auf den Blättern 459 und 461 begonnen bzw. fortgesetzt wurde (vgl. AdB 6, S. 801) . Insofern entzieht sich das Blatt 456 der hier skizzierten Produktionsdialektik von Formatvorgabe und Textgröße.

4 AdB 5, S. 174 –176.

5 Ebd., S. 317.

Grafen zeigt. Während im Text auf diesem Blatt die Hand des Autors und die Handschrift eine zentrale Rolle spielen, ist auf dem Blatt, dessen Rückseite die Hände des Grafen zieren, nirgends von einer Hand, vom Schreiben oder der Schrift die Rede.

Bei der Reinschrift des Prosastücks Meine Bemühungen – der Titel findet sich noch nicht im Entwurf – handelt es sich um drei Manuskriptseiten, die ohne jeden Absatz auskommen, der durchgehende Textfluss füllt auch das letzte Blatt bis zur letzten Zeile.6

Die Überschrift in lateinischen Buchstaben hat die Funktion einer Schmuckschrift. Man sieht das besonders schön an dem Buchstaben B in „Bemühungen“, der mit Schnörkeln verziert ist . Dass gerade das Wort „Bemühungen“ dergestalt ‚bemüht‘ verziert wird, drückt eine gewisse graphische Ambition aus, die eine Lektüredimension eröffnet, bei der der Text nicht mehr beliebig von seiner schriftlichen Performanz abzulösen ist . Die etwas zittrige Schrift lässt zudem vermuten, dass Walser die Abschrift nicht leichtgefallen ist .

Der erste Satz von Walsers Bemühungen 7 lautet:

Ich bin mit der Zeit für meine Verleger eine Bedenklichkeitsverursachung geworden.

Wenn man die Anfangsbuchstaben der drei Substantive im Satz betrachtet, ist wieder eine gewisse graphische Ausdrucksqualität wahrzunehmen: Das Wort „Zeit“ hat einen in sich gekehrten Schnörkel im „Z“, ähnlich das „V“ im Wort „Verleger“. Aber das ambitiöse Kompositum „Bedenklichkeitsverursachung“ zeigt nur ein ganz schlichtes deutsches „B“ – kein Vergleich mit dem verzierten großen „B“ im Titelwort „Bemühungen“! Sollte sich in solcher Schrift-Inszenierung womöglich ein bildlicher Ausdrucksreflex auf die schwer fassbare Ironie erkennen lassen, die sich in diesem ersten Satz bemerkbar

6 In Hinblick auf diese Beobachtung ist es auch bemerkenswert, dass die Abschrift den Vorentwurf auf dem Mikrogrammblatt 455 in der Schlusspassage stark verkürzt.

7 Die folgenden Zitate folgen der auf S. 28 –33 wiedergegebenen Transkription der Handschrift, Abb. 2.1–3.

macht? Der Beginn enthält in seiner Knappheit immerhin eine Fülle von Aussagen über den Schreiber. Indem er direkt mit den Worten „Ich bin“ beginnt, ist er sowohl ein Zeichen schriftstellerischen Selbstbewusstseins als auch Ausdruck nüchtern reflektierter Selbstkritik .

Der ‚Ich-bin‘ des ersten Satzes (Schöpfer ebender Textwelt, die gerade entsteht) weiß sich als Verursacher von „Bedenklichkeit“. Die „Bedenklichkeit“ der Verleger ist verursacht durch und bezieht sich auf das Schreiben dessen, der hier gerade schreibt. „Bedenklichkeit“ meint aber nicht nur die merkantile Skepsis der Verleger, sondern konnotiert auch das Denken selbst, in dem selbstbewussten Sinne, dass das, was der Autor schreibt, durchaus wert sei, bedacht zu werden.8 Allerdings steht zunächst die vom Autor verursachte verlegerische Skepsis im Vordergrund; sie war nicht von Anfang an da, sondern ist erst „ mit der Zeit“ entstanden – und ebendiese „Zeit“ wird am Ende des Textes noch einmal thematisiert werden.

Im zweiten Satz scheint der Autor die ‚Bedenklichkeit‘ seiner Verleger zu teilen:

Einer von ihnen lud mich einmal ein, Novellen für ihn zu schreiben; mir ist aber vielleicht bis heute noch überhaupt keine einzige Novelle geglückt.

Es kommt nun, auf eine merkwürdig defensive Weise, eine Problematik ins Spiel, die Walsers Schreiben von früh an begleitet: die Irritation durch ein vorgegebenes literarisches Genre – hier die zu Beginn des 20. Jahrhunderts fast schon als Modegattung zu bezeichnende Novelle. Neben Romanen waren Novellen das, was Verleger und Publikum von ihren Schriftstellern erwarteten.9 Walser bekennt, dass ihm „vielleicht“ noch nie eine richtige Novelle geglückt sei.10 Und

8 Im mikrographischen Entwurf auf Blatt 455 werden die Verleger noch durchgehend etwas polemisch als „Herren Verleger“ betitelt, und der Schreiber selbst sieht sich dort nicht als „Bedenklichkeitsverursachung“, sondern noch schlicht als „Entsagensgegenstand“.

9 Schon 1916 thematisiert Walser das Genreproblem des Romans in einem Feuilleton Der neue Roman in der Neuen Zürcher Zeitung (KWA III 3, S. 58 –60).

10 In dem etwa zur gleichen Zeit wie Meine Bemühungen entstandenen Brief an einen Bes teller von Novellen stellt Walser die Möglichkeit einer zeitgemäßen NovellenProduktion prinzipiell in Frage (SW 20, S. 424 –427).

nun schließt der folgende Satz auf eine für Walsers Schreiben typische Weise an, indem der Eindruck erweckt wird, als werde der Gedanke weitergeführt („lud mich einmal ein, […] für ihn zu schreiben“), aber eigentlich schweift der Text assoziativ ab:

Ich schrieb, als ich zwanzig Jahre zählte, Verse, und im Alter von achtundvierzig Jahren fing ich mit einmal von neuem Gedichte zu schreiben an.

Die Fügung der Sätze produziert eine Art semantischen Trugschluss,11 indem das Verb „schreiben“ eine Verbindung herstellt, die inhaltlich nicht gegeben ist : Der Verleger „lud“ ihn ein, „Novellen zu schreiben“, der Schreiber aber „schrieb […] Verse“. Inhaltlich gesehen lenkt der Verfasser damit zum Beginn seiner Schriftstellerlaufbahn zurück, die 1898 mit der Veröffentlichung von sechs Gedichten im Sonntagsblatt des Bund begann.12 Zugleich umspannt Walser hier seine Laufbahn vom Beginn als 20-jähriger Dichter zum Neubeginn als Gedichteschreiber mit 48 Jahren 13 – und bewegt sich damit in die Gegenwart des Prosastücks Meine Bemühungen . Nach dieser Exposition seiner Schriftstellerlaufbahn lässt der Autor nun sein „ Selbstbildnis“ entstehen:

In vorliegendem Versuch, ein Selbstbildnis herzustellen, vermeide ich jedes Persönlichwerden grundsätzlich. Beispielsweise sage ich hier über Persönlichkeiten von Belang, denen ich auf meinen Lebenswegen begegnete, nicht das Geringste .

11 Ein solches wortspielerisches Verfahren findet sich in Walsers Texten gehäuft und es ließe sich daraus eine eigene Poetik der narrativen Kohärenz entfalten, die vom Kalauer bis zur subtilen Diaphora reicht. Vgl. z. B . den oben zitierten Schluss des Mikrogrammtextes 455r/II: „Bis zum Morgen dauerte das Fest . Ich bedauerte nicht, mich daran zu beteiligen unternommen zu haben.“ (Hervorhebung W. G .)

Ein ähnliches Verfahren zeigt der in Meine Bemühungen unmittelbar folgende Satz im Arrangement der Wörter: „Persönlichwerden“ und „Persönlichkeiten“ oder, wenig später, die Entgegensetzung der Begriffe: „Kurzgeschichtenverfasser“ und „kurzatmige literarische Geltung“.

12 Siehe dazu das Nachwort in KWA I 10.1, S. 150 –153, insbesondere Anm. 46.

13 Strenggenommen hat Walser schon 1924, also als 46-Jähriger, wieder Gedichte geschrieben. Siehe dazu das Nachwort von Jochen Greven, SW 13, S. 273

Das „Persönlichwerden“ als das exemplarisch Biographische und mit dem Kulturbetrieb Konforme wird strikt abgelehnt . Allerdings geschieht dies in einem so apodiktischen Gestus, dass man schon ahnt: Der so von sich Sprechende wird seine Abstinenz von allem Persönlichen nicht lange durchhalten.

Doch es geht dem Autoporträtisten vorderhand um den Beruf, um seine „Bemühungen“ – nicht um seine Person als Schriftsteller :

Dagegen spreche ich so genau, wie mir dies gelingen mag, über meine Bemühungen. Vermutlich besitze ich heute einen gewissen Ruf als Kurzgeschichtenverfasser. Vielleicht genießt die kleine Erzählung verhältnismäßig nur kurzatmige literarische Geltung.

Zwischen der misslingenden Novelle und dem Verseschreiben steht nun die „kurzatmige“ Gattung der „Kurzgeschichte“. Die Kurzatmigkeit bezieht sich darauf, dass der Verfasser in Zeitungen publiziert, wo Texte nur flüchtig gelesen und rasch vergessen werden. Aber das darf den Hersteller dieses Selbstbildnisses nicht anfechten:

Darf ich übrigens den Leser herzlich bitten, überzeugt sein zu wollen, daß, was in diesen Zeilen meinem Mund entspringt, aus der guten Laune stammt ?

Die Beteuerung der „guten Laune“ in dieser ersten direkten Adressierung an „den Leser“ wird durch eine kunstvoll platzierte Katachrese unterlaufen, d. h . durch einen Bildbruch, wonach in den Zeilen etwas dem Mund des Schriftstellers entspringe . 14 Und mit dem Zusammenfall von schriftlichem und mündlichem Schreiben wird auch ein Moment der Koinzidenz von Schreibendem und Beschriebenem erreicht – oder fingiert:

Ich spüre in diesem für mich angenehmen Moment, daß ich die Behaglichkeit selbst bin .

14 Dass die katachretische Engführung von schriftlichem und mündlichem Ausdruck in der Formulierung „was in diesen Zeilen meinem Mund entspringt“ bewusst konstruiert ist, zeigen die Vorformulierungen im Mikrogrammentwurf: „daß das, was ich meinem Mund in diesen Zeilen ?entquillt, der guten Laune entspringt“.

In diesem Behaglichkeitsschreiben kollabiert aber prompt jene Trennung von Persönlichem und Beruflichem, indem sich nun das Private, Biographische zu Wort meldet:

Ich schriftstellerte bis dahin überhaupt stets sehr ruhig, obschon ich als Mensch mitunter unruhig zu sein imstande war. Nebenbei betont, besitze ich seit zirka fünf Jahren eine Geliebte, die ich womöglich nicht mit der bestqualitativen Liebe liebe.

Der Gegensatz zwischen schriftstellerischer Ruhe und existentieller Unruhe provoziert das Geständnis, seit fünf Jahren eine Geliebte zu haben. Und die oxymorale Formel „Nebenbei betont“ ließe sich als Reflex davon lesen, dass es dem Autor bewusst wird, hier das private Leben und die Schriftstellerei zu vermischen. Auch die figura etymologica „mit […] Liebe liebe“ scheint die misslingende Grenzziehung zwischen ruhigem Schreiben und unruhigem Leben zu reflektieren.15

Vielleicht handelt es sich aber auch nur um ein virtuoses Versteckspiel ? Die eigentümliche Formulierung im folgenden Satz könnte das signalisieren: „Von Zeit zu Zeit lese ich, offen gestanden, französisch“; denn Walser bekennt seine Französischlektüre so, als müsse er einen kleinen Fehltritt gestehen . Aber es geht ihm dabei gar nicht um ein Geständnis, sondern um das Verstehen überhaupt:

Von Zeit zu Zeit lese ich, offen gestanden, französisch, ohne behaupten zu wollen, ich verstände die Bücher, die in dieser Sprache geschrieben sind, Wort für Wort. Ich halte gegenüber Büchern sowohl wie Menschen ein lückenloses Verstehen eher für ein wenig uninteressant als ersprießlich .

Das Wechselspiel von literarischer und biographischer Konfession hat nun, wo es um das Verstehen geht, plötzlich zu einem präzisen literarischen Statement geführt: Das Wort-für-Wort-Verstehen als

15 Im Vorentwurf wird das Verhältnis zur „Geliebten“ noch etwas anders akzentuiert: „Nebenbei betont, besitze ich seit zirka fünf Jahren eine Geliebte, die kaum an die Tatsache denkt, dass ich oft an sie denke. Möglich ist, daß ich sie nicht mit der richtigen Liebe liebe.“

„ein lückenloses Verstehen“ ist „uninteressant“, „unersprießlich“ – es kommt nichts dabei heraus.

Das heißt aber nicht, dass man nicht mehr genau zu lesen bräuchte. Lücken im Verstehen zuzulassen, ist eher eine Art Höf lichkeit gegenüber dem Text, der eigentlich doch mit der „bestqualitativen Liebe“ geliebt bzw. gelesen sein will.

Dass ein lückenloses Verstehen „ uninteressant“ sei, lässt sich ganz wörtlich begreifen, wenn man das Wort ‚Interesse‘, das ja ursprünglich ‚Dazwischensein‘ bedeutet, so wendet, dass ein Interesse nur dort möglich ist, wo es Lücken gibt . Die Lücken in Walsers Texten entstehen zwischen den Sätzen, dort also, wo manche finden, Walsers späte Prosa sei assoziativ oder sprunghaft.16

Der Text unseres Prosastücks begeht im folgenden Satz wieder einen solchen Sprung, als hole er im Hinweis auf die nur lückenhaft verstandenen französischen Bücher ein Geständnis nach : „Hie und da ließ ich mich vielleicht durch Lektüre beeinflussen.“ Das „vielleicht“ in der Formulierung suggeriert, dass diese Beeinflussung dem Autor womöglich nicht immer bewusst gewesen sei – und lässt sich sogleich als Signal für das intertextuelle Verfahren in Walsers Schreiben auffassen.17 Der folgende Sprung von der Überlegung über beeinflussende Lektüre zu den eigenen Romanen könnte durch den Umstand motiviert sein, dass Walser selbst seinen ersten Roman im Zusammenhang mit seiner Stendhal-Lektüre sah.18

Vor ungefähr zwanzig Jahren verfaßte ich mit einer gewissen Behendigkeit drei Romane, die dies unter Umständen gar nicht sind, die vielmehr Bücher sein mögen, worin Allerlei erzählt wird, und deren Inhalt von einem kleinern oder größern Mitmenschenkreis gewissermaßen geschätzt zu werden scheint.

16 Als Beispiel sei eine beliebige Biographen-Bemerkung zitiert: „Robert Walsers Texte sind manchmal eine Zumutung. Das wilde Assoziieren, die Wortketten, Komposita wie gefühlsedels teinübersät, die zahlreiche Neologismen schaffen – es sind Sprachexperimente, an denen man nicht immer beteiligt sein will.“ Schilling (2007), S. 110.

17 Zur Subtilität des intertextuellen Verfahrens in Walsers später Prosa vgl. Walt (2009).

18 Siehe unten im Kapitel „… und in der Tat, er schrieb so etwas wie einen Roman.“ Zum Manuskript der Geschwis ter Tanner, S. 46–48.

Während schon im zweiten Satz des Textes das Geständnis gemacht wird, dem Verfasser sei nie eine Novelle geglückt, wird hier nun explizit das andere große Genre des Literaturbetriebs negiert: der Roman. Drei davon habe er zwar geschrieben, aber eigentlich seien es gar keine, sondern nur Bücher, „worin Allerlei erzählt wird“. Das genrekonforme Schreiben ist uninteressant, sei es Novelle, sei es Roman. Diese Gattungen besitzen für den, der schreibt – ich greife ein bisschen vor –, keine „Lebendigkeit“ mehr. Dann wird der Verfasser unversehens sehr persönlich:

Ein jüngerer Zeitgenosse fing vor etlicher Zeit quasi Händel mit mir an, weil’s mich nicht tief ergriff, daß ihm einfiel, zu mir zu sagen, er verehre dieses oder jenes frühere Buch aus meiner Feder. Tatsache aber ist, daß sich das betreffende Werk so gut wie nicht mehr im Buchhandel befindet, weßhalb sich sein Autor diesbezüglich nicht entzückt zu sein vermag. Einigen meiner geschätzten Herren Kollegen geht es vielleicht ähnlich.

Der Ärger über die literarische Erfolglosigkeit ist deutlich spürbar und wird an dem jungen Verehrer abreagiert. Walser zieht hier aber auch eine Linie zwischen dem verehrenden Lesepublikum einerseits und andererseits den professionellen Schriftstellern, d . h . sich selbst und den „Herren Kollegen“. – Nach solcher Abwendung vom Lesepublikum fährt der Verfasser in seiner Selbstdarstellung weiter :

Als ich zur Schule ging, lobte einer meiner Erzieher oder Lehrer meine Handschrift, die vielleicht aller Wahrscheinlichkeit nach eine ausgesprochene Prosastückhandschrift ist, die mir zahlreiche Skizzen u. s . w. ausfertigen half und mich meinen Schriftstellerberuf aufrechtzuhalten befähigte, worüber ich mich selbstverständlich freue.

Die plötzliche und eigentümliche Wendung hin zur Schrift bzw. zur Handschrift ist für Walsers Selbstverständnis von größter Bedeutung.

Eine Korrektur in der Reinschrift zeigt, wie sich der Autor beim Abschreiben des Satzes aus dem Bleistiftentwurf der Qualität seiner Handschrift nochmals versichert. Zuerst schreibt er: „meine Hand-