Margrit Wyder

Barbara Naumann

Robert Steiger (Hgg.)

Goethes Schweizer Reisen

Band I: Tagebücher, Briefe, Bilder

Schwabe Verlag

Diese Publikation wurde von der Goethe-Gesellschaft Schweiz initiiert und finanziell unterstützt. Die GGS wurde 1997 als literarischer Verein in Zürich gegründet. Ihre Aktivitäten sind auf der Website www.goethe-gesellschaft.ch dokumentiert.

Die wissenschaftlichen Recherchen zu dieser Publikation wurden gefördert von der Goethe-Stiftung für Kunst und Wissenschaft in Zürich.

Weitere Unterstützung verdanken wir folgenden Stiftungen, Institutionen und privaten Gönnerinnen: Ernst Göhner Stiftung, Zug; Adolf Streuli Stiftung, Zürich; Kanton Zürich, Extrakredit; Gemeinde Stäfa; Kanton Uri, Kultur; Sasso San Gottardo, Airolo; Andrée Mijnssen, Schaffhausen; Heidy Wyder-Benz, Zürich.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

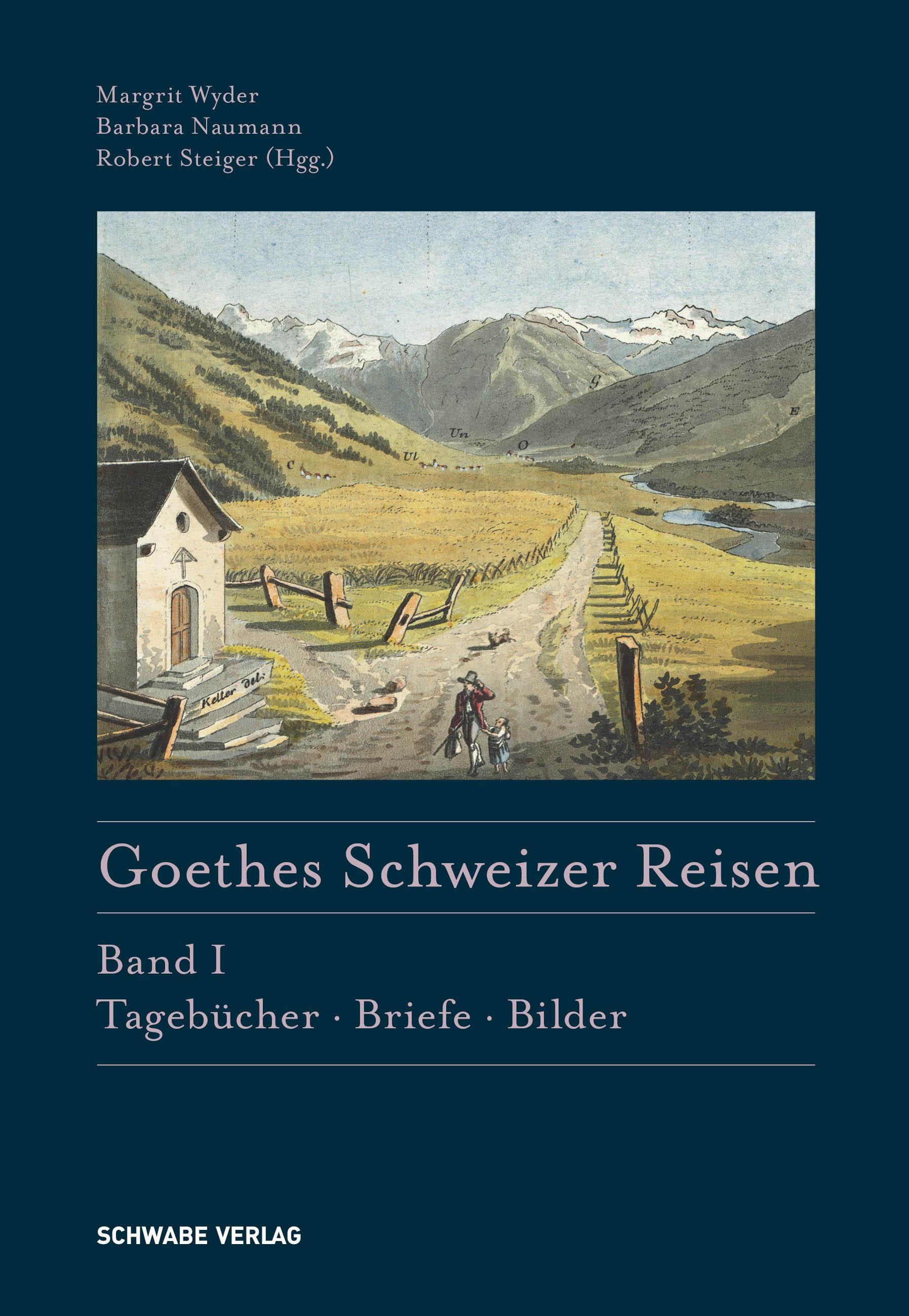

© 2023 Schwabe Verlag, Schwabe Verlagsgruppe AG, Basel, Schweiz Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Das Werk einschließlich seiner Teile darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in keiner Form reproduziert oder elektronisch verarbeitet, vervielfältigt, zugänglich gemacht oder verbreitet werden. Die Umschlagbilder sind nachgewiesen im Abbildungsverzeichnis, Band II, S. 183.

Korrektorat: Kerstin Köpping, Korrekturbüro Wolfgang Hübner, Berlin

Cover / Schuber: Christoph Schall, Berlin

Layout: Christoph Schall, Berlin

Satz: Andreas Färber, mittelstadt 21, Vogtsburg-Burkheim

Druck: Hubert & Co., Göttingen

Printed in Germany

ISBN Printausgabe 978-3-7965-4771-3

ISBN eBook (PDF) 978-3-7965-4772-0

DOI 10.24894/978-3-7965-4772-0

Das eBook ist seitenidentisch mit der gedruckten Ausgabe und erlaubt Volltextsuche. Zudem sind Inhaltsverzeichnis und Überschriften verlinkt.

rights@schwabe.ch

www.schwabe.ch

5 Inhalt Vorwort .................................................... 7 Goethe lernt staunen Erste Reise von 1775 11 Einführung ................................................. 11 Pläne und Entschlüsse ....................................... 18 Naturphänomen Rheinfall .................................... 21 Zu Gast bei Lavater in Zürich ................................. 24 Auf Pilgerwegen nach Einsiedeln und Schwyz ................... 33 Das Rigi-Erlebnis 43 Ins erhabene Herz der Alpen .................................. 51 Durch die Schöllenenschlucht ................................. 57 Entscheidung auf dem Gotthard ............................... 64 Rückkehr über Küssnacht und Zug ............................ 69 Zweiter Aufenthalt in Zürich ................................. 75 Heimreise und Neuanfang 81 Mit dem Herzog unterwegs Zweite Reise von 1779 ..................................... 87 Einführung 87 Spontaner Ritt nach Süden .................................... 94 Von Basel durchs Birstal ins Seeland ........................... 98 Im Berner Oberland ......................................... 104 Besuche in und um Bern ..................................... 117 Weiterreise an den Genfersee ................................. 125 Im Banne des Mont Blanc 143 Streifzüge durchs Wallis ...................................... 155 Winterliche Tour über die Furka zum Gotthard .................. 168 Rückreise durch die Zentralschweiz ........................... 179 Mit dem Herzog in Zürich .................................... 184 Heimreise via Konstanz und Schaffhausen ...................... 198 Ratschläge und Erträge 206

6 Inhalt Am jungen Rhein entlang Die Rückreise aus Italien 1788 ............................. 215 Einführung ................................................ 215 Splügenpass und Viamala ..................................... 218 Vom Domleschg zum Bodensee ............................... 223 Das Treffen in Konstanz ..................................... 225 Noch einmal zum Gotthard Dritte Reise von 1797 ...................................... 231 Einführung ................................................ 231 Goethe denkt, Napoleon lenkt ................................. 238 Meyers Heimkehr und Goethes Aufbruch 247 Dem Rheinfall verfallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 Von Schaffhausen nach Zürich ................................ 271 In Stäfa am Zürichsee ....................................... 276 Unterwegs über Seen und Berge .............................. 289 Vertraute Pfade Richtung Gotthard ............................ 298 Der Rückweg über Nidwalden und Zug 309 Fruchtbare Tage in Stäfa ...................................... 316 Letzte Zürcher Begegnungen .................................. 330 Abschied von der Schweiz .................................... 338 Vom Stimmungstief zu neuen Projekten ........................ 343 Nachklänge Spätere Schweizer Bezüge Goethes ....................... 353 Einführung ................................................. 353 Schweizer Lieder und Volksleben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 Werthers Abenteuer in der Westschweiz 360 Naturgesetz und Menschenschicksal ........................... 373 Wilhelm Tell – vom Epos zum Drama .......................... 379 Der Bergsturz von Goldau .................................... 385 Anden und Alpen im Vergleich ................................ 389 Mit Meyer und Marianne durch die ‹Wanderjahre› .............. 394 Faust, Geologie und Eiszeit 399 Anmerkungen .............................................. 409

Vorwort

Als einer der bedeutendsten Besucher der Schweiz ist Johann Wolfgang Goethe (1749–1832) mit einem offenen Blick auf das Land und seine Bewohner gereist. Sein Interesse galt der Freiheitstradition, der Natur der Alpen, aber auch den gesellschaftlichen Verhältnissen. Die drei Reisen Goethes durch die Schweiz in den Jahren 1775, 1779 und 1797, mit einer Durchreise 1788 durch Graubünden, sind durch vielfältige Zeugnisse belegt. Diese reichen vom literarisch gestalteten Reisebericht über Tagebücher und Briefe bis zur Liste der unterwegs benötigten Wäschestücke. Vor allem auf der ersten Reise war auch das Zeichnen ein Mittel Goethes, um seine Erlebnisse festzuhalten.

Unsere Buchausgabe möchte den Zugang zu diesen nicht nur aus literaturhistorischer Sicht interessanten, sondern auch für die Schweizer Kultur- und Tourismusgeschichte wichtigen Dokumenten in einer wissenschaftlich abgesicherten Form ermöglichen. Wir stützen uns dabei, wenn immer möglich, auf die Texte, die während der jeweiligen Reise entstanden sind, und geben ihnen den Vorzug gegenüber den späteren Redaktionen von Goethe selbst oder seinen Mitarbeitern. Weitere Bezugnahmen auf die Schweiz, die bis in Goethes letzte Lebensjahre reichen, findet man im Kapitel «Nachklänge». Sie zeigen, dass er das ihm so gut bekannte Land nie aus den Augen verloren hat.

Neben Goethes eigenen Erlebnissen und Beobachtungen kommen hier erstmalig auch die seiner Reisebegleiter in Auswahl zur Sprache. Für 1779 liegen ein Tagebuch und Briefe von Herzog Carl August vor, für 1797 die privaten Aufzeichnungen von Goethes Sekretär Ludwig Geist. Auch die Besuchten selbst haben Kommentare über den illustren Gast hinterlassen – vor allem in Zürich, wo Goethe durch Pfarrer Johann Caspar Lavater mit den geistigen und politischen Größen der Stadt in Kontakt kam. Auch seine Besuche in Basel, Bern und Lausanne wurden von den Zeitgenossen schriftlich festgehalten. Frauen waren dabei sowohl als Adressatinnen von Goethes Briefen wie als Korrespondentinnen stets Teil seines Beziehungsnetzes. So traf er sich 1788 auf der Heimreise aus Italien in Konstanz mit der Zürcher Freundin Barbara Schulthess, die er bereits 1775 kennengelernt hatte. Ihre Korrespondenz ist leider nur bruchstückhaft überliefert.

Eine lebenslange Freundschaft verband Goethe mit dem Schweizer Johann Heinrich Meyer (1760–1832). Der Maler, der in Stäfa am Zürichsee aufwuchs, wurde sein Kunstberater. Goethe holte ihn 1791 nach Weimar, nachdem er

7

Meyer in Italien kennengelernt hatte. Aus dieser Freundschaft ergab sich auch der längere Aufenthalt Goethes in Stäfa im Herbst 1797. Meyer war sein Gesprächspartner während der letzten Wanderung zum Gotthard und mitverantwortlich dafür, dass Goethe in Uri den Plan zu einem Wilhelm-TellEpos fasste. Das Interesse an dem eidgenössischen Stoff konnten die beiden Reisegefährten in Weimar an den gemeinsamen Freund Friedrich Schiller weitergeben, der einige Jahre später aus der Sage das bekannte Drama formte.

Die Bedeutung Goethes in der Kulturgeschichte der Schweiz war früheren Generationen noch gut präsent. Sie verdient es, in der Gegenwart und für die Zukunft erneut vermittelt zu werden. Die vorliegende Edition soll dies nun für mehrere Jahre gewährleisten.

Jedem der fünf Kapitel ist eine Einführung vorangestellt, die Goethes Situation in der jeweiligen Lebensphase kurz umreißt. Voraussetzungen, Beweggründe und der Verlauf jeder Reise sind hier zusammengefasst, auch der persönliche und literarische Gewinn Goethes daraus wird beleuchtet. Weitere Hinweise zum Verständnis der Texte findet man in den Bildlegenden. Die Anmerkungen und das Literaturverzeichnis bieten zusätzliche Möglichkeiten, Goethe und seine Zeitgenossen besser kennenzulernen. Wir wollen dazu auch die Hemmschwelle abbauen, die durch die sprachliche Form der mittlerweile bis zu 250 Jahre alten Texte entsteht. Deshalb setzen wir in dieser Ausgabe auf eine modernisierte Orthografie und behutsame Angleichungen auch in Lautstand, Grammatik und Zeichensetzung; einige Details zur Textredaktion findet man in Band II auf Seite 176. Mittlerweile sind von Goethes Briefen und Tagebüchern historisch-kritische Ausgaben erhältlich, sodass in diesen Quellen jederzeit die ursprüngliche Textform nachgeschlagen werden kann.

Zusätzlich zu der literarischen Aufbereitung wollen wir einen praktischen Zugang zu Goethes Reisen eröffnen. Dafür steht Ihnen Band II mit 25 Wanderungen auf Goethes Spuren zur Verfügung. Die Wanderrouten umfassen alle von ihm bereisten Landesteile. Vorrangig vertreten ist die von ihm mehrfach bereiste Nord-Süd-Achse vom Rheinfall über Zürich bis auf den Gotthardpass – ein Ort, der als zentraler Scheitelpunkt zwischen Nord- und Südeuropa für Goethe sogar zu einer von ihm selbst so genannten «fixen Idee» wurde. Weitere Schwerpunkte bilden der Jura, das Berner Oberland und das Wallis. An die schnelle Durchquerung Graubündens von 1788 wird mit einer Wanderung durch die Viamala erinnert.

Die Bände I und II sind eng aufeinander bezogen. Vor jeder Wanderroute wird auf die zugrundeliegenden Texte Goethes in Band I verwiesen; entsprechend findet man in Band I die Nummer der zugehörigen Wanderung. Auch die Illustrationen sollen einander ergänzen: Der erste Band enthält Goethes eigene Zeichnungen und historische Abbildungen, der zweite aktuelle Fotos. So lassen sich Goethes Zeichnungen mit dem heutigen Zustand auf den

8 Vorwort

Fotos oder auch im Gelände vergleichen. Textband und Wanderbuch sind deshalb nur gemeinsam erhältlich. Die Mitarbeitenden des Schwabe Verlags haben uns bei diesem Projekt in jeder Weise unterstützt und waren dafür besorgt, dass die Publikation auch ästhetisch überzeugen kann.

Neben den separat aufgeführten finanziellen Zuwendungen, die das Projekt erst realisierbar machten, haben wir von vielen Personen Unterstützung erfahren. Auch Ihnen gilt unser Dank: Wichtige Hinweise kamen von Richard Diethelm in Stäfa, Fritz Egli in Basel, Antoinette Schwab in Bern und Iwan Stössel, Konservator Erdwissenschaften, ETH Zürich. Bei der Beschaffung von Bildmaterial waren Mitarbeitende von zahlreichen Institutionen behilflich. Besonders danken möchten wir denjenigen in der Graphischen Sammlung der Zentralbibliothek Zürich sowie in der Fotothek der Klassik Stiftung Weimar. Unser Dank gilt ebenso allen, die uns für die Illustration der Wanderungen Fotos zur Verfügung gestellt haben. Auch Stefan Frey, der Herausgeber der Karten-App MapOut, war gern bereit, die Darstellung der Wanderrouten für unsere Bedürfnisse anzupassen.

Zusätzlich zu der vorliegenden Printausgabe steht Interessierten die Website Goethe in der Schweiz (www.goethe-schweiz.ch) zur Verfügung. Hier können im Unterkapitel Reisen weitere Quellen und Texte eingesehen werden, welche die vorliegende Edition ergänzen. Dazu gehören insbesondere die Briefe aus der Schweiz, die wir nur auszugsweise abdrucken, aber auf der Website als Ganzes zur Verfügung stellen. Auch aktuelle Hinweise und Korrekturen finden Platz, und Wanderfreunde können mehr Informationen zu den 25 Routen sowie GPX-Daten herunterladen. Wir als Autorinnen- und Herausgeberteam hoffen, dass wir mit dieser Edition das Vergnügen am Nacherleben von Goethes Reisen durch die Schweiz weiter vermitteln können – lesend und wandernd.

Zürich, im Sommer 2023

Margrit Wyder, Barbara Naumann, Robert Steiger

9 Vorwort

Goethe lernt staunen Erste Reise von 1775 Einführung

Wie könnte man den jungen Johann Wolfgang Goethe charakterisieren und was treibt ihn an, als er am 14. Mai 1775 aus der Vaterstadt Frankfurt zu seiner ersten Reise in die Schweiz aufbricht? Geplant war eine solche Unternehmung schon für das Frühjahr 1773 mit seinem Freund Johann Heinrich Merck, doch es kam nicht dazu. Jetzt ergreift Goethe mit raschem Entschluss, man möchte sagen: beinahe überstürzt, die ihm sich bietende Gelegenheit, sich drei abenteuerlustigen jungen Adligen anzuschließen, die in Frankfurt einen Zwischenhalt machen.

Goethe: Ein nun bald 26-jähriger Mann, hochintelligent, ebenso empfindsam wie mitteilungsfreudig, mit akademischem Abschluss als Jurist, aus einer wohlhabenden und in der Freien Reichsstadt gut etablierten Familie – und trotzdem befindet er sich bei Reiseantritt in mehrfacher Hinsicht in einer ambivalenten, prekären Lebenslage. Die Ambivalenz: Als Schriftsteller ist er nicht nur vielbeachtet, er ist berühmt, schon bald in ganz Europa. 1773 hat er sein Schauspiel Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand veröffentlicht, welches die klassischen Regeln der Einheit von Ort, Zeit und Handlung souverän auβer Kraft setzt; im Herbst 1774 seinen Roman Die Leiden des jungen Werthers, der sofort nach Erscheinen für Furore sorgt. In seiner gesellschaftlichen Stellung sieht Goethe sich jedoch noch völlig unbestimmt. Er glaubt sich sicher zu sein, dass seine wahre Begabung und Bestimmung die eines Homme de lettres sei und nicht darin liegen könne, als hauptberuflicher Rechtsanwalt in der Praxis seines Onkels, Johann Jost Textor, Karriere zu machen. Dennoch spürt er in sich auch den Wunsch, im praktischen, außerliterarischen Leben entschieden aktiv zu werden und Nützliches zu bewirken. Prekär ist Goethes finanzielle Lage insofern, als seine gleichsam mit der linken Hand und in Nebenstunden ausgeübte juristische Tätigkeit (bei der ihn sein Vater noch tüchtig unterstützt) nur bescheidene Einkünfte generiert. Für seine Lebensführung – sie ist nicht verschwenderisch, aber alle

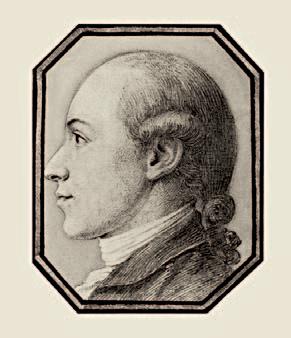

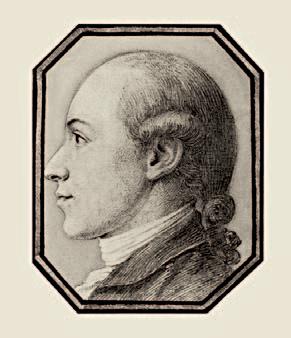

Goethe in Betrachtung einer Silhouette. Das Profilporträt des Frankfurter Kupferstechers und Malers Georg Melchior Kraus (1737–1806) entstand 1775/76. Die Schattenrisse sind im 18. Jahrhundert eine ungemein beliebte Darstellungsart. Man beachte Goethes konzentrier ten Blick trotz seiner entspannt lässigen Körperhaltung.

11

H

seine Wünsche können erfüllt werden – bleibt er nach wie vor weitgehend auf seine Eltern angewiesen. Die Honorare aus seinen schriftstellerischen Arbeiten sind beschränkt und unsicher, denn unautorisierte Nachdrucke, sogenannte Raubdrucke, und Übersetzungen ohne vertragliche Abmachungen sind in dieser Epoche, die noch kein Urheberrecht kennt, gang und gäbe. Goethes emotionale Befindlichkeit dieser Monate verschärft seine berufliche und soziale Unsicherheit zusätzlich, denn seit April 1775 ist er mit der 17-jährigen Lili Schönemann verlobt, ohne dass die beiden Familien dies öffentlich bekannt machten. Es ist durchaus eine gegenseitige innige Zuneigung, ja Liebe. Aber die Herkunft der beiden bleibt für die damaligen Begriffe allzu unterschiedlich: dort die reformierte, ein glänzendes gesellschaftliches Leben gewohnte Bankierstochter, hier der Schriftsteller zwar mit klingendem Namen, aber doch Sturm-und-Drang-bewegt und skeptisch gegenüber jeglicher Etikette, aus begütertem, freilich konservativ-bildungsbürgerlichem, lutherischem Hause. Und vor allem ist die Zukunft des Verlobten noch vage; er ist weder finanziell noch beruflich in absehbarer Zeit abgesichert, es sei denn, Goethe würde mit vollem Engagement ins Rechtsanwaltsgeschäft einsteigen – wozu er offensichtlich nicht willens oder fähig ist. Ein offizielles Heiratsversprechen scheint unter diesen Umständen, wiederum nach den Vorstellungen der Zeit, für die noch sehr junge Frau nicht opportun. Der Aufbruch zur Schweizreise ist mithin auch eine Art Flucht. Nicht zum ersten Mal in seinem Leben sucht Goethe in einer abrupten Absetzbewegung die Befreiung aus zunehmend unerträglichen Verstrickungen, in der Hoffnung, dadurch der Lösung drängender Fragen näher zu kommen. Man denke an seinen heftigen Weggang von Friederike Brion, der Pfarrerstochter aus Sesenheim, Anfang August 1771, kaum waren seine letzten Verpflichtungen an der Universität Straßburg abgetan – «ich musste sie in einem Augenblick verlassen, wo es ihr fast das Leben kostete», wie Goethe später gegenüber Frau von Stein im Brief vom 28. September 1779 gestehen wird.1 Im September 1772 in Wetzlar ist es hingegen Goethe selbst, den seine unmögliche Passion für die mit Johann Christian Kestner verlobte Charlotte Buff zu Todesgedanken führt. «Wäre ich einen Augenblick länger bei euch geblieben, ich hätte nicht gehalten. Nun bin ich allein, und morgen geh ich. O mein armer Kopf» (Brief an Kestner, 10. September 1772). Dichterisch umgesetzt wird diese Grenzerfahrung den Stoff zum Werther-Briefroman bilden. Nun, im Mai 1775, ist die Lage freilich nicht so dramatisch, aber dennoch muss er feststellen: «Dem Hafen häuslicher Glückseligkeit, und festem Fuße in wahrem Leid und Freud der Erde wähnt ich vor kurzem näher zu kommen, bin aber auf eine leidige Weise wieder hinaus ins weite Meer geworfen.» (Brief an Herder, etwa 12. Mai 1775). Die Reise in die Schweiz ist für Goethe somit der Versuch, aus räumlicher Distanz zu seiner Frankfurter Situation Klarheit über seine zukünftige Lebensführung zu gewinnen.

12

Erste Reise von 1775

Wenn man sich nun eine Vorstellung davon machen kann, welche Kräfte Goethe aus Frankfurt wegtreiben, bleibt doch zu fragen, warum gerade die Schweiz ihm als Reiseziel besonders geeignet erscheint. Zwei Verheißungen sind es, die ihn – Magneten gleich – so stark anziehen: die faszinierende Aussicht auf das hoffentlich reinigende Hineintauchen in die große Natur des alpinen Hochgebirges einerseits und andererseits der Geist und Seele belebende Umgang mit Pfarrer Johann Caspar Lavater, dem charismatischen und wortgewaltigen Prediger.

Goethes zweigeteilter Aufenthalt in Zürich als Gast Lavaters – vor und nach der Wanderung auf den Gotthardpass mit seinem Frankfurter Jugendfreund Passavant – bringt die Wiederbegegnung mit jenem Menschen, der in diesen Jahren einen prägenden Einfluss auf ihn ausübt. Persönlich kennengelernt haben sie sich, nach vorausgehendem Briefwechsel und Austausch von literarischen Werken, am 23. Juni 1774, als Lavater im Frankfurter Haus am Großen Hirschgraben eintrifft, Goethes Eltern sind seine Gastgeber. In Dichtung und Wahrheit, Buch 14, erinnert sich Goethe: «Unser erstes Begegnen war herzlich: wir umarmten uns aufs freundlichste, und ich fand ihn gleich, wie mir ihn so manche Bilder schon überliefert hatten. Ein Individuum, einzig, ausgezeichnet wie man es nicht gesehn […] Er hingegen verriet im ersten Augenblick durch einige sonderbare Ausrufungen, dass er mich anders erwartet habe. […] Die tiefe Sanftmut seines Blicks, die bestimmte Lieblichkeit seiner Lippen, selbst der durch sein Hochdeutsch durchtönende treuherzige Schweizerdialekt […] gab allen, zu denen er sprach, die angenehmste Sinnesberuhigung.» In den folgenden Wochen während Lavaters Lahn- und Rheinreise im Juli bietet sich Goethe mannigfache Gelegenheit zu intensiven Gesprächen mit ihm über Religion, Psychologie und Literatur. An dem im Entstehen begriffenen großen Werk Lavaters, den Physiognomischen Fragmenten zur Beförderung der Menschenkenntnis und Menschenliebe arbeitet Goethe redaktionell mit, ab Oktober 1774 auch mit eigenen Textbeiträgen.

Was nun das Naturerlebnis betrifft, so wird die Schweizer Alpenwelt im 18. Jahrhundert für unzählige Reisende zum begehrten Ziel, so auch für Goethe. Er besitzt allerdings gleich mehrere Qualifikationen, die ihn vom Durchschnitt deutlich abheben.

Goethe ist seit vielen Jahren ein passionierter und ausdauernder Fußgänger. In Dichtung und Wahrheit, Buch 12, erinnert er sich: «Man pflegte mich […] wegen meines Umherschweifens in der Gegend den Wanderer [zu nennen]. Dieser Beruhigung für mein Gemüt, die mir nur unter freiem Himmel, in Tälern, auf Höhen, in Gefilden und Wäldern zu Teil ward, kam die Lage von Frankfurt zustatten.» Eindrückliches Zeugnis davon gibt das in diesen

13 Einführung

«Lavater – ein Individuum, einzig, ausgezeichnet wie man es nicht gesehn»

Jahren entstandene Gedicht Wandrers Sturmlied: «Wen du nicht verlässest Genius / Nicht der Regen nicht der Sturm / Haucht ihm Schauer übers Herz.»

Für ein sicheres Wandern in den Bergen ist Schwindelfreiheit eine unerlässliche Voraussetzung; diese Eigenschaft hat sich Goethe in Straßburg im Sommer 1770 mit starker Willenskraft in 130 Metern Höhe über Boden antrainiert. «Besonders aber ängstigte mich ein Schwindel, der mich jedes Mal befiel, wenn ich von einer Höhe herunterblickte. […] Ich erstieg ganz allein den höchsten Gipfel des Münsterturms, und saß in dem sogenannten Hals, unter dem Knopf oder der Krone, wie man’s nennt, wohl ein Viertelstunde lang, bis ich es wagte, wieder heraus in die freie Luft zu treten, wo man auf einer Platte, die kaum eine Elle ins Geviert haben wird, ohne sich sonderlich anhalten zu können, stehend das unendliche Land vor sich sieht. […] Dergleichen Angst und Qual wiederholte ich so oft, bis der Eindruck mir ganz gleichgültig ward.» (Dichtung und Wahrheit, Buch 9).

Zur Ausdauer des Wanderers und zur Schwindelfreiheit auf Bergpfaden kommt als Drittes, Wesentliches Goethes außerordentliche Fähigkeit hinzu, Natur in ihrer abwechslungsreichen Vielfalt zu genießen und in ihrer ganzen Tiefe zu schauen. Wenn der Verfasser des Werthers seinen Romanhelden in Momenten höchsten Empfindens das Einswerden von Ich und Natur erfahren, in beinahe mystischer (und an Rousseau geschulter) Versenkung die Wirksamkeit einer allmächtigen Kraft erahnen lässt, dann setzt seine sprachliche Evokation solcher Augenblicke die eigene Fähigkeit voraus, Ähnliches selbst erleben zu können. Die Erhabenheit der Schweizer Naturphänomene – am eminentesten der Rheinfall, die Seen und Wasserfälle sowie natürlich das Gotthardmassiv – fesselt ihn mit ganzer Gewalt. Manchmal ist das Glücksgefühl überwältigend: «für lauter Wollust sah gar nichts», notiert er ins Tagebuch der Schweizer Reise; zugleich ist da das Bemühen, einzelne Wahrnehmungen stichwortartig festzuhalten: «den ersten nahen Schnee […] in Wolken und Nebel rings die Herrlichkeit der Welt […] das Gerausch des Wasserfalls der Saumrosse Klengeln». Auf einem Zeichnungsblatt von der Rigigegend manifestiert sich im Notat neben der Skizze keimhaft auch schon der analysierende Blick des künftigen Naturforschers:

«Das Streifige der bewachsnen Felsen vom Ablaufen des Wassers.»

Auf dem Gotthardpass, dem Höhepunkt und zugleich Wendepunkt seiner Reise, skizziert Goethe am 22. Juni 1775 den von ihm selbst so bezeichneten «Scheideblick nach Italien». Es ist tatsächlich der Moment einer schwerwiegenden Entscheidung: Soll er mit seinem Freund Passavant nach Mailand weiterwandern? Der Vater hat es ihm ja beim Abschied aus Frankfurt nahegelegt. Und hat er nicht selbst seit seiner Kindheit die römischen Veduten im Elternhaus sehnsüchtig bestaunt? Aber er fühlt: Dieser Umschwung,

14

Erste Reise von 1775

«Ich saug an meiner Nabelschnur / Nun

Nahrung aus der Welt.»

diese Peripetie in seiner Lebensreise ist noch nicht gekommen. Es sollte noch elf Jahre dauern, bis er in sein Reisetagebuch am 10. Oktober 1786 kurz vor dem Eintreffen in Rom notieren wird: «solch einen Grad von Reife hatte die Begierde diese Gegenstände mit Augen zu sehen in meinem Gemüt erlangt». Auch die Bindung an Lili, obwohl von beiden Seiten zunehmend als untragbar erkannt, ist noch nicht auf eine verbindliche Weise gelöst. Und die stärkste Motivation, jetzt zurück Richtung Heimat zu reisen, wird in Dichtung und Wahrheit an dieser Stelle zugleich verschlüsselt und doch drastisch angedeutet: Es gilt jetzt «Deutschland als ein Bekanntes, Liebwertes, voller freundlichen einheimischen Aussichten» wieder zu erreichen und der Versuchung zu widerstehen, dass der «heranstürmende Freund mich in den Abgrund nicht mit fortrisse». Welche «Aussichten» könnten durch einen größeren zeitlichen Verzug, wie ihn eine Bildungsreise nach (Nord-)Italien mit sich bringen würde, gefährdet sein? Die Verhältnisse in Frankfurt selbst sind damit offensichtlich nicht gemeint. Aber Goethe hat auf seiner Anreise in die Schweiz vom 21. bis 23. Mai 1775 Carl August, den bald 18-jährigen Herzog von Sachsen-Weimar, sowie seine Braut, Luise von Hessen-Darmstadt, in Karlsruhe getroffen. «Meine Gespräche mit beiden hohen Personen waren die gemütlichsten, und sie schlossen sich, bei der Abschiedsaudienz, wiederholt mit der Versicherung: es würde ihnen beiderseits angenehm sein, mich bald in Weimar zu sehn.» (Dichtung und Wahrheit, Buch 18). Diese verheißungsvolle Chance, eine neue mögliche Wirkungsstätte kennenzulernen, gilt es für den tatendurstigen jungen Mann in prekären Verhältnissen unbedingt wahrzunehmen und nicht durch Zögern womöglich zu verscherzen. Auch Lavater hat das, Zukünftiges ahnend, feinsinnig erkannt: «Goethe wär ein herzliches handelndes Wesen bei einem Fürsten! Dahin gehört er. Er könnte König sein. Er hat nicht nur Weisheit und Bonhomie, sondern auch Kraft.» (Brief an Johann Georg Zimmermann, 20. Oktober 1774). Ob Lavater auch gegenüber Goethe selbst in Zürich diese Einschätzung geäußert hat?

Die hier zusammengeführten Texte, welche die Reise von 1775 möglichst umfassend dokumentieren sollen, stammen aus verschiedenen Quellen. Das von Goethe Verfasste wird ergänzt durch eine Anzahl schriftlicher Äußerungen jener Menschen, die mit ihm reisten oder denen er in der Schweiz begegnet ist. Was auffällt, ist die uns überlieferte relativ geringe Menge an unmittelbaren Zeugnissen aus Goethes Hand: das Reisetagebuch, welches nur die Zeit vom 15. bis zum 22. Juni erfasst – mit dem auf dem Zürichsee entstandenen Gedicht mit den Anfangszeilen «Ich saug an meiner Nabelschnur / Nun Nahrung aus der Welt.», ein Gedicht, das in der späteren Redaktion zu seinen schönsten und bekanntesten zählt –, sowie einige wenige Briefe, die er während der Reise schreibt. Zeugnisse, die Goethes Erwartung und Erregung, seine Naturbegeisterung und sein Staunen, aber auch seine Unrast und unterschwellige Melancholie in meist knappster Form wiedergeben. Eine Er-

15 Einführung

Erste Reise von 1775

klärung für dieses Bruchstückhafte gibt er selbst in seinem Brief aus Altdorf an Charlotte Kestner vom 19. Juni: «Aus all der herrlichen Natur heraus […] Ich kann nichts erzählen nichts beschreiben. Vielleicht erzähl ich mehr wenn mirs abwesend ist, wie mirs wohl eh mit lieben Sachen gangen ist.» Im zeitlichen Abstand von vier, dann teilweise sechs Jahrzehnten, in Dichtung und Wahrheit, den Büchern 18 und 19, erzählt und beschreibt uns nun Goethe ausführlich seine erste Schweizer Reise. Das Reisetagebuch dient ihm dabei als Gedächtnishilfe. Die Evokation des reifen, ja altersweisen Schriftstellers mit seiner sprachlichen Meisterschaft ist durch die Anschaulichkeit der Naturbeschreibungen und die Feinheit der Menschendarstellungen gekennzeichnet. Goethe wird sich freilich selbst historisch: Er betrachtet den sturmbewegten, erlebnishungrigen, begeisterungsfähigen jungen Mann, der er damals war, mit kritisch-liebevollem Blick und glättet, läutert dabei das allzu Heftige. Auch überlagern in der Darstellung von Dichtung und Wahrheit spätere Erfahrungen und Begegnungen das Geschehen von 1775. Besonders deutlich wird das bei den Schilderungen der Brüder Stolberg, von Lavater, vom Besuch im Kloster Einsiedeln und vom Erlebnis der Gotthardwelt. Die abgedruckten Fremdtexte der anderen Personen können damit zwar qualitativ nicht immer mithalten, sie geben aber recht nützliche Detailhinweise zu Goethes Reiseverlauf und lassen uns zudem erahnen, wie er sich gegenüber seiner Umgebung verhalten und wie er auf sie gewirkt hat.

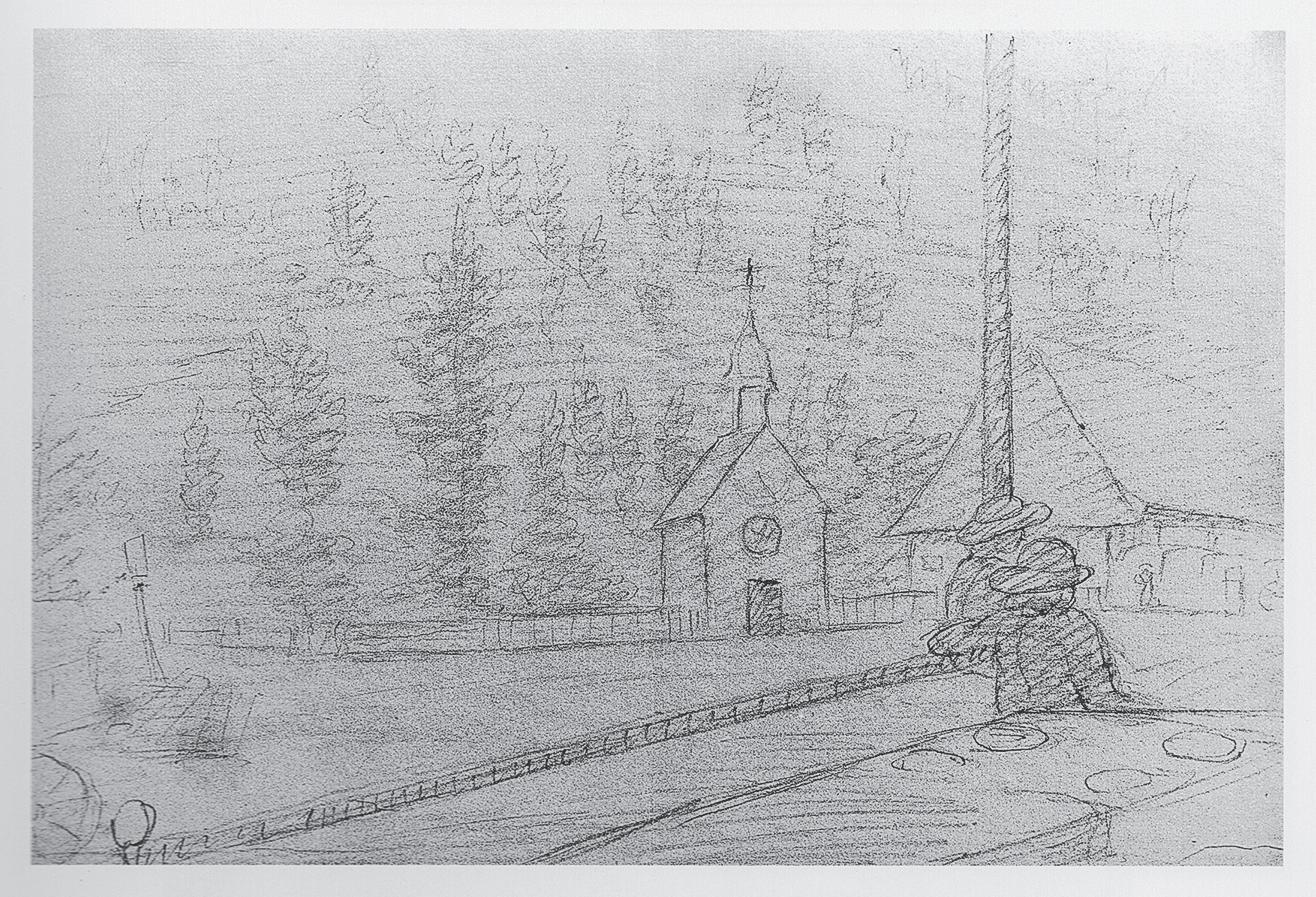

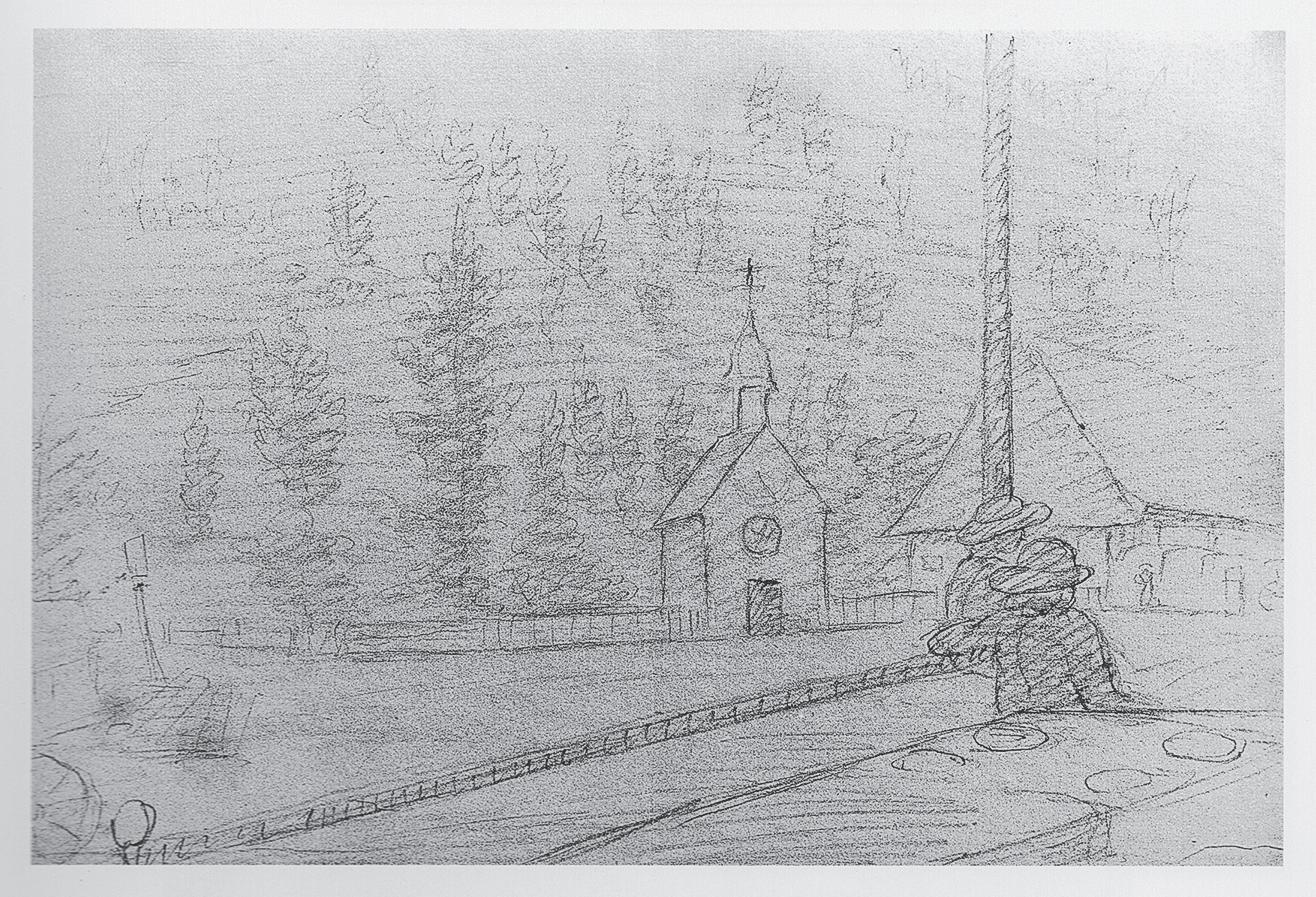

Noch ein Wort zu den Landschaftsskizzen, die Goethe zumeist mit Bleistift beim Reisen durch die Schweiz erstellt. Er «zeichnete, nach Art der Dilettanten», wie er sich selbst in Dichtung und Wahrheit charakterisiert. Sie dienen ihm bei aller Unvollkommenheit als Gedächtnisstütze für eine spätere Vergegenwärtigung des Gesehenen. Man meint, noch etwas von der Freude des Amateurs beim Verfertigen vor Ort im Augenblick des Gewahrwerdens von etwas Besonderem zu spüren. Ihres unmittelbaren Zeugnischarakters wegen haben wir die Skizzen daher an den passenden Stellen in den Ablauf der Texte eingefügt.

Wie könnte man das Fazit der ersten Schweizer Reise Goethes umreißen? Seine Fähigkeit zu staunen hat durch das Erlebnis der gewaltigen Naturphänomene in ihrer Erhabenheit – vom Rheinfall bis zum Gotthard – eine Differenzierung und Steigerung erfahren. «Fühl ich, Gott sei Dank, dass ich bin wie ich war, noch immer so kräftig, gerührt von dem Großen, und o Wonne, noch einziger, ausschließender gerührt von dem Wahren», wie er auf seiner Heimreise am 13. Juli 1775 auf dem Turm des Straßburger Münsters an sich feststellt. Und ebenso wird nun aufs Neue und in verstärktem Maße «in der Seele reg, was auch Schöpfungskraft in ihr ist. In Dichtung stammelt sie über», wovon die gleich vor Ort niedergeschriebene hymnische Prosa Dritte Wallfahrt nach Erwins Grabe beredtes Zeugnis ablegt. Wohl

16

mehr auf seine noch immer unbestimmten bürgerlichen Verhältnisse anspielend, ist folgende Aussage gemünzt: «Mir ist’s wohl, dass ich ein Land kenne wie die Schweiz ist, nun geh mir’s wie’s wolle, hab ich doch immer da einen Zufluchtsort.» (Brief an Sophie von La Roche, 26. Juli 1775). Insgesamt lautet Goethes Selbsteinsicht: «Von meiner Reise in die Schweiz hat die ganze Zirkulation meiner kleinen Individualität viel gewonnen. Vielleicht peitscht mich bald die unsichtbare Geißel der Eumeniden wieder aus meinem Vaterland, wahrscheinlich nicht nordwärts.» (Brief an Anna Louisa Karsch, 17. August 1775). Seine «Individualität» hat also an Bestimmtheit gewonnen. Das wird ihm bald die Kraft zur endgültigen Lösung der Verlobung mit Lili geben – und zur Annahme der eine neue Perspektive eröffnenden Einladung Carl Augusts an den Weimarer Hof. Bei aller Selbstbestimmung, zu der sich Goethe nun fähig weiß, bleibt ihm die Ahnung, dass sein Leben auch von einer höheren Macht beeinflusst wird: von jenen hoffentlich wohlgesinnten Hüterinnen göttlicher und menschlicher Ordnung, als die man die Eumeniden anspricht. Immerhin: Die Fülle der Erlebnisse Goethes während der rund zehn Wochen, welche die Anreise, der Aufenthalt in der Schweiz und die Heimreise gedauert haben, stärkt die Hoffnung, ja Zuversicht in ihm auf eine neue Verbindlichkeit in seiner zukünftigen Lebensausrichtung. Und aus den Erlebnissen in «all der herrlichen Natur» der Alpenwelt werden dann prägende Erfahrungen, an denen Goethe vier Jahre später auch jenen Menschen teilhaben lassen will, dem er mittlerweile so viel zu verdanken hat: dem herzoglichen Freund Carl August.

Robert Steiger

17 Einführung

Pläne und Entschlüsse

� Christian von Stolberg an seine Schwester Henriette Frankfurt, 12. Mai 1775

Von Gießen ging’s ganz früh wieder weg, und vormittags bei guter Zeit waren wir hier. Mein Herz schlug mir vor Begierde, unseren lieben Haugwitz zu sehen. Er war bei Goethe. Gleich ließen wir ihn holen. Goethe kam bald zu uns, er war in wenigen Tagen mit Haugwitz intim geworden und ward es auch gleich mit uns. Er aß mit uns, und wir waren, als hätten wir uns Jahre lang gekannt. Es ist ein gar herrlicher Mann. Die Fülle der heißen Empfindung strömt aus jedem Wort, aus jeder Miene. Er ist bis zum Ungestüm lebhaft, aber auch aus dem Ungestüm blickt das zärtlich liebende Herz hervor. Wir sind immer beisammen und genießen zusammen alles Glück und Wohl, das die Freundschaft geben kann. Er kann sich nicht von uns trennen und will zu unserer größten Freude einen Teil der Reise mit uns machen. O möchte es doch die ganze sein! Du kannst denken, wie uns das freut!

Stolberg auf einem Stich aus Lavaters Physiognomischen Fragmenten. Seit ihrer Kindheit sind sie mit dem Dichter Klopstock bekannt, 1772/73 haben sie in Göttingen studiert. Seit 1774 sind sie durch gemeinsame Freunde in Kontakt mit Goethe.

� Goethe: Aus Dichtung und Wahrheit, Buch 18

ist ein Göttinger Universitätsfreund der Grafen Stolberg. Auch er ist für Lavaters Werk porträtiert worden.

Gerade jetzt, im Augenblicke, wo es drauf ankam, einen Versuch zu machen, ob man Lili2 entbehren könne, wo eine gewisse peinliche Unruhe mich zu allem bestimmten Geschäft unfähig machte, schien mir ein solcher Anlass, ein solcher Ruf willkommen. Ich entschloss mich, begünstigt durch das Zureden

18 Von Frankfurt bis Schaffhausen

Die Brüder Christian (1748–1821) und Friedrich Leopold (1750–1819) Grafen zu

Christian August Heinrich Kurt Graf von Haugwitz (1752–1832)

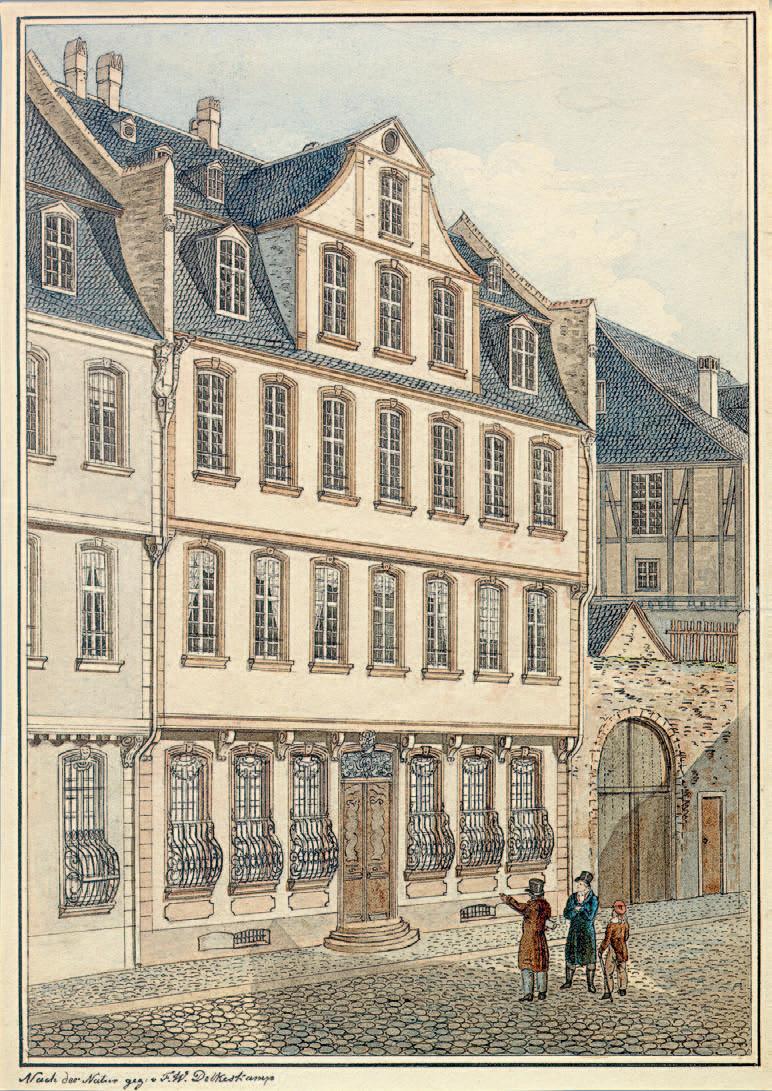

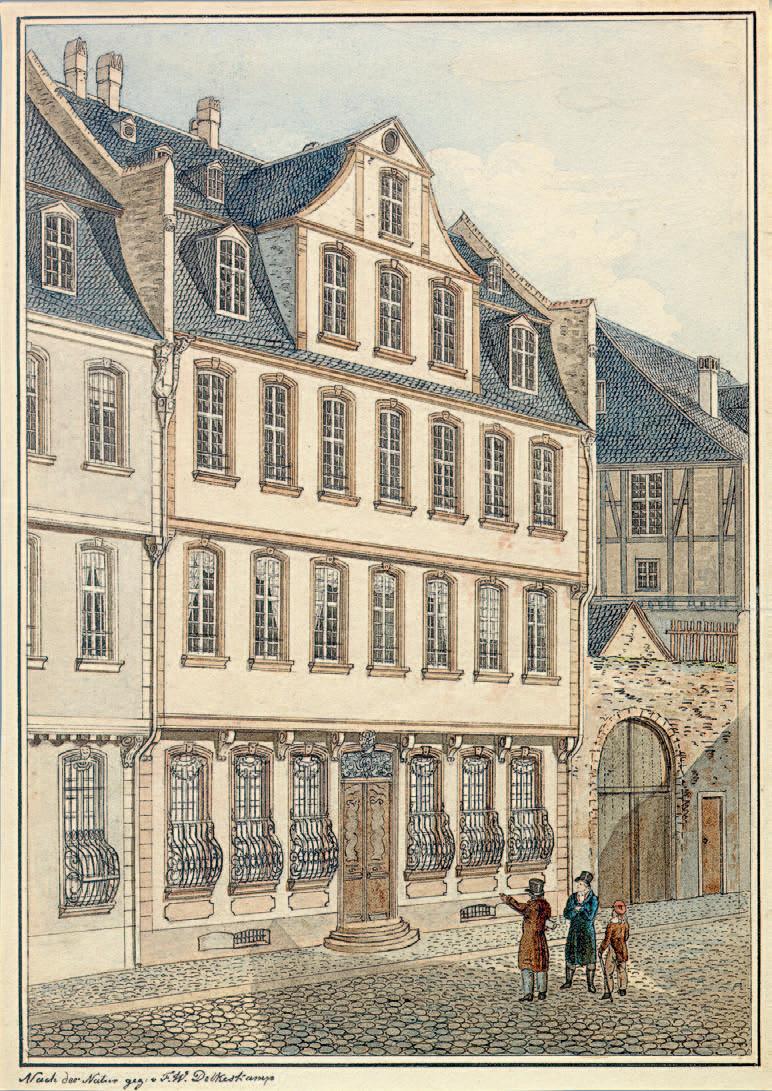

Haus am Großen Hirschgraben in Frankfurt am Main auf einem Aquarell von F. W. Delkeskamp, 1824. Goethe lebt nach dem Studienabschluss in Straßburg und dem Aufenthalt am Reichskammergericht in Wetzlar wieder in Frankfurt bei seinen Eltern. Von hier aus bricht er am 14. Mai 1775 zu seiner ersten Reise in die Schweiz auf.

meines Vaters, welcher eine Reise nach der Schweiz sehr gerne sah und mir empfahl, einen Übergang nach Italien, wie es sich fügen und schicken wollte nicht zu versäumen.3 Gepackt war bald; mit einiger Andeutung, aber ohne Abschied, trennt’ ich mich von Lili.

19 14. Mai bis 6. Juni 1775

� Goethe an Johann Gottfried Herder4 Frankfurt, etwa 12. Mai 1775

Dem Hafen häuslicher Glückseligkeit, und festem Fuße in wahrem Leid und Freud der Erde wähnt ich vor kurzem näher zu kommen, bin aber auf eine leidige Weise wieder hinaus ins weite Meer geworfen. […] Ich geh fort auf wenige Zeit zu meiner Schwester.

� Christian von Stolberg an seine Schwester Katharina

Heidelberg, 17. Mai 1775

Das macht uns herrliche Freuden, dass wir mit Goethe reisen. Es ist ein wilder, unbändiger, aber sehr guter Junge. Voll Geist, voll Flamme. Und wir lieben uns schon so sehr. Schon, sag ich. Seit der ersten Stunde waren wir Herzensfreunde. Wir viere sind bei Gott eine Gesellschaft, wie man sie von Peru bis Indostan umsonst suchen könnte. Und so herrlich schicken wir uns zusammen. In Frankfurt haben wir uns alle Werthers Uniform machen lassen, einen blauen Rock mit gelber Weste und Hosen; runde graue Hüte haben wir dazu.5

� Friedrich Leopold von Stolberg an seine Schwester Katharina Straßburg, 31. Mai 1775

Goethe hat uns schon seit drei Tagen verlassen und ist bei seiner Schwester in Emmendingen,6 sechs Meilen von hier, auf dem Wege nach Basel. Da gehen wir morgen auch hin. Ob er noch weiter mit uns geht, weiß ich nicht; einesteils hat er große Lust, nach Italien zu gehen, zum andern zieht ihn sein Herz nach Frankfurt zurück. Sonst ging er gern mit uns, zum wenigsten [zumindest] nach Zürich, weil Lavater sein sehr großer Freund ist. An Goethe haben wir gleich einen herzlichen Freund gefunden, sein Herz ist nicht unter seinem Geist, das ist wahrlich alles, was man nur sagen kann!

� Dichtung und Wahrheit, Buch 18

Allein noch schwerer lag mir auf dem Herzen, dass meine Schwester mir aufs ernsteste eine Trennung von Lili empfohlen, ja befohlen hatte. […] Es schien ihr hart, ein solches Frauenzimmer, von dem sie sich die höchsten Begriffe gemacht hatte, aus einer, wo nicht glänzenden, doch lebhaft bewegten

Existenz herauszuzerren, in unser zwar löbliches, aber doch nicht zu bedeutenden Gesellschaften eingerichtetes Haus, zwischen einen wohlwollenden, ungesprächigen, aber gern didaktischen Vater, und eine in ihrer Art höchst

häuslich-tätige Mutter.7

20

Von Frankfurt bis Schaffhausen

Naturphänomen Rheinfall

� Goethe an Johanna Fahlmer8

Emmendingen, 5. Juni 1775

Ich bin sehr in der Luft. Schlafen, Essen, Trinken, Baden, Reiten, Fahren, war so ein paar Tage her der selige Inhalt meines Lebens. […] Ich geh nach Schaffhausen, den Rheinfall zu sehen, mich in die große Idee einzuwickeln. Denn noch, fühl’ ich, ist der Hauptzweck meiner Reise verfehlt, und komm’ ich wieder, ist’s dem Bären schlimmer als vorher. Ich weiss es wohl, ich bin ein Tor, allein drum bin ich’s doch – und warum soll man auch das Lämpchen auslöschen, das einem so artig auf dem Wege des Lebens vorleuchtet und dämmert.

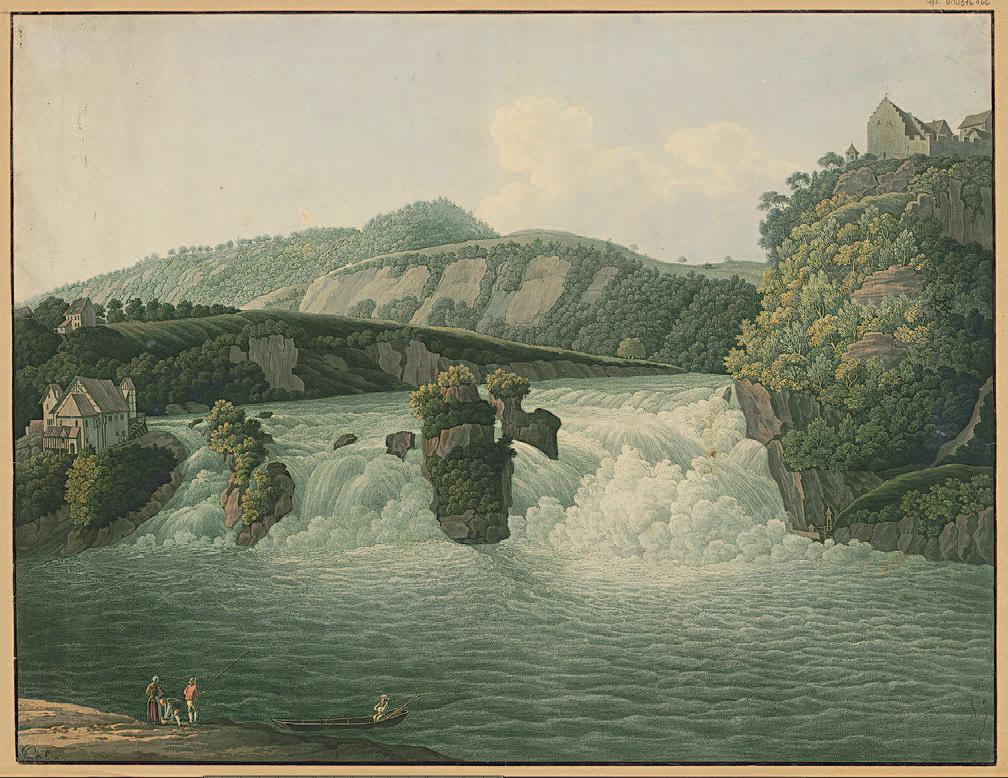

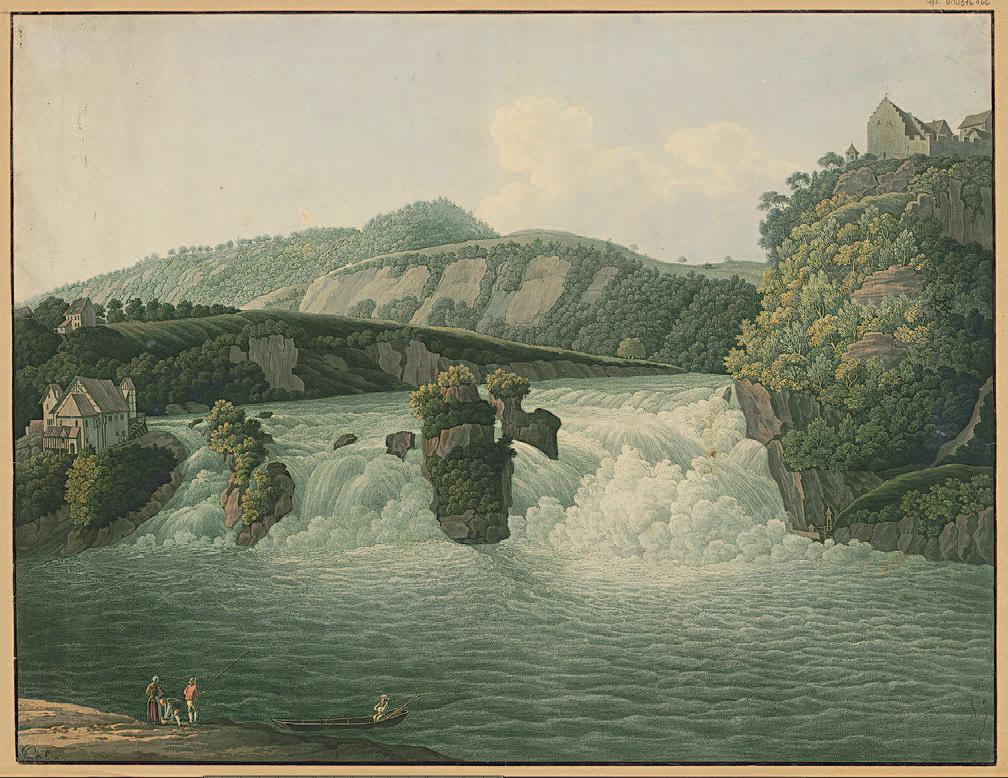

Der Rheinfall bei Schaffhausen: links die Schaffhauser, rechts die Zürcher Seite. Aquatinta von Johann Gottlieb Prestel, um 1775. Der Besuch des Rheinfalls ist im 18. Jahrhundert ein absolutes Muss für alle Schweizreisenden. Auch Goethe wird dieses Naturphänomen auf jeder seiner drei Schweizer Reisen aufsuchen und bewundern.

21 6. bis 9. Juni 1775

W 1

Von Schaffhausen bis Zürich

� Goethe an Johanna Fahlmer

Schaffhausen, 7. Juni 1775

Hier liebe Tante ein paar Blicke in die freie Welt! Das schreib ich Schaffhausen im Schwert.9 Gehe jetzt aus, den Rheinfall zu sehen. […] Mir ist’s recht wohl. – Könnt ich nur recht tief in die Welt. Vermute aber, ich werde nächstens wieder bei euch sein!

Goethe zeichnet bei einer Rast im Wirtshaus zum Storchen, es liegt auf halbem Weg zwischen Schaffhausen und dem Rheinfall, bei der Kapelle am Oelberg. Mit seinen Reisegefährten ist er am 6. Juni 1775 in Schaffhausen angekommen. Die runden Hüte gehören zu ihrem ‹Wertherkostüm›. Es ist die erste Zeichnung Goethes aus der Schweiz, auf der Rückseite des Blattes schreibt er den oben stehenden Brief an Johanna Fahlmer.

� Dichtung und Wahrheit, Buch 18

Das einzige, was ich mir zwischen da [Emmendingen] und Zürich noch deutlich erinnere, ist der Rheinfall bei Schaffhausen. Hier wird durch einen mächtigen Stromsturz merklich die erste Stufe bezeichnet, die ein Bergland andeutet, in das wir zu treten gewillt sind; wo wir denn nach und nach, Stufe für Stufe, immer in wachsendem Verhältnis, die Höhen mühsam erreichen sollen.

� Friedrich Leopold von Stolberg an Heinrich Wilhelm von Gerstenberg

Lausanne, 18. Oktober 1775

Von Schaffhausen ritten wir [Brüder Stolberg, Goethe und Haugwitz am 8. Juni] nach Kostnitz [Konstanz], sahen den Bodensee durch welchen der Rhein fließt, und das Feld, wo der brave Hus verbrannt ward,10 wo vor eini-

22

gen Jahren noch abgemähtes Gras einer vom Teufel bezauberten Wiese ist verbrannt worden. Wir befuhren den Bodensee, und ritten [über Frauenfeld und Winterthur] nach Zürich.

� Friedrich Leopold von Stolberg an seine Schwester Henriette Zürich, 11./13. Juni 1775

Wir ritten vorgestern durchs Thurgauische, welches acht Kantons gemeinschaftlich gehört,11 bis nach Frauenfeld. Unterwegs begegneten wir vielen Bauern, welche zusammen arbeiteten. Sie baten uns um etwas zu trinken, welches wir ihnen gerne gaben; wir sangen ihnen einige Strophen aus Lavaters Schweizerbauernlied; sie baten uns, es noch einmal herzusagen, machten Anmerkungen und wurden recht treuherzig. Ich fragte sie: «Kinder, wenn Einer käme und euch um eure Freiheit bringen wollte, würdet ihr so brav sein wie eure Väter?» «Ja, ja», riefen alle, und ein alter Graukopf hub eine Axt in die Höhe und rief mit herzlicher Stimme: «Mit dieser Axt schlüg’ ich ihn tot!» Von Frauenfeld ritten wir über Winterthur nach Zürich, wo wir den Abend ankamen. Die ganze Gegend ist so fruchtbar wie Schwaben, das ist Alles, was man sagen kann, um die größte Fruchtbarkeit zu bezeichnen.

Thurgauer Bauer in Tracht, von Gabriel Lory d. Ä. und Marquard Wocher. Im 18. Jahrhundert wächst in Deutschland die Begeisterung für die Schweiz und ihre freiheitlichen Traditionen stetig. Lavaters Schweizerlieder (1767) verstärken diese positive Sicht auf die Eidgenossen. Sie prägt auch die Gespräche der jungen Adligen mit den Bauern am Wegrand.

23 6. bis 9. Juni 1775