Les royals à l’opéra Stéphanie d’Oustrac et la Rennes de son enfance Rachid Ouramdane, danse avec les oiseaux

n°20

avril 2024 Le pouvoir royal

Sacrifices

Saison 24 — 25

Opéra

Tristan & Isolde

Richard Wagner

15 au 27 septembre 2024

La Clémence de Titus

Wolfgang Amadeus Mozart

16 au 29 octobre 2024

Fedora

Umberto Giordano

12 au 22 décembre 2024

Salomé

Richard Strauss

22 janvier au 2 février 2025

Didon & Énée

Henry Purcell

20 au 26 février 2025

Khovantchina

Modeste Moussorgski

25 mars au 3 avril 2025

Stabat Mater

Giovanni Battista Pergolesi

12 au 18 mai 2025

La Traviata

Giuseppe Verdi

14 au 27 juin 2025

Ballet

Ihsane

Sidi Larbi Cherkaoui

13 au 19 novembre 2024

Beethoven 7

Sasha Waltz

13 au 16 mars 2025

Mirage

Damien Jalet

6 au 11 mai 2025

Onbashira Diptych (Skid / Thr(o)ugh)

Damien Jalet

17 mai 2025

La Plage

Dachenka le bébé chien

7 décembre 2024

au 24 mai 2025

OpéraLab

22 au 25 janvier 2025

Les Aventures

d'Alice sous terre

13 au 16 avril 2025

Récital

Jakub Józef Orliński

20 septembre 2024

Lisette Oropesa

3 novembre 2024

Aušrinė Stundytė

9 février 2025

Benjamin Appl

15 mai 2025

Concert

Finale de Chant du Concours de Genève 22 octobre 2024

Petite messe solennelle

Concert du Chœur du GTG

6 & 8 novembre 2024

Concert de Nouvel An Une soirée à Vienne 31 décembre 2024

IMAGE : DIANA MARKOSIAN

GTG.CH

RUBRIQUES

Si les 44 monarchies encore existantes dans le monde sont toutes en mains masculines, tel ne fut pas le cas en Angleterre, en particulier au XVIe siècle, période où se déroulent les trois opéras de la « trilogie Tudors » où les femmes tiennent les premiers rôles. Ici feu Élisabeth II. © Collection Gémeaux / IMAGO Édito

3

Par Jean-Jacques Roth

Portrait de couverture

Les couvertures de cette saison du Grand Théâtre Magazine sont tirées des reportages du photographe belge Carl de Keyzer, qui a voyagé sur tous les continents pour montrer comment les croyances façonnent le monde. Photo prise à l’occasion d’une session du Parlement chinois à Beijing, en 2007.

© Carl De Keyzer/Magnum Photos, Book « Higher Ground »

L’opéra

Genève et ses altesses en exil 34

Éditeur Grand Théâtre de Genève, Partenariat Le Temps, Collaboration éditoriale Le Temps

Directeur de la publication Aviel Cahn Rédacteur en chef Jean-Jacques Roth Édition Florence Perret

Comité de rédaction Aviel Cahn, Karin Kotsoglou, Jean-Jacques Roth, Clara Pons Direction artistique Jérôme Bontron, Sarah Muehlheim

Maquette et mise en page Simone Kaspar de Pont Images Anastasia Mityukova (Le Temps ) Relecture Patrick Vallon

Impression Moléson Impressions, imprimé sur papiers certifiés FSC issus de sources responsables avec des encres bio végétales sans colbalt Promotion GTG Diffusion 2000 exemplaires + diffusion numérique sur www.letemps.ch Parution 4 fois par saison

royale 20

sans

26

Dossier, Où sont les reines ? 18 Planète

Les Tudor, une fascination

fin

couronné : histoire d’un règne 30

Stéphane Lambiel, « Le mouvement, c’est ma vie. La vie » ailleurs 6 Stéphanie d’Oustrac, Rennes ou le temps retrouvé Interview 12 Rachid Ouramdane, danse avec les oiseaux

Mon rapport à la danse 4

Portrait 15 Deux femmes puissantes La plage 38 Vous êtes conviés à l’apéro ! Rétroviseur 40 Opéra cook 42 Lyriquement Cookies de Roberto Alagna Mouvement culturel 44 Locarno, dolce vita tessinoise Agenda 48

ROYAL

LE POUVOIR

Reines d’hier, femmes d’aujourd’hui

Clans ennemis, châteaux hantés par les meurtres et les intrigues : le lourd passé de tragédies royales britanniques aura envahi l’imaginaire occidental pendant des décennies. Bien après Shakespeare et bien avant la fascination contemporaine pour la saga des Windsor, il y eut pour les Tudor, au début du XIXe siècle, une passion qui déborda dans l’Europe entière.

On s’y intéressait moins à la réalité historique qu’au décor de brumes fantomatiques et de donjons obscurs. Les complots et les amours chahutées de la cour d’Henri VIII furent ainsi, pour Gaetano Donizetti, un matériau idéal qui aura nourri quatre de ses 71 opéras, dont trois ont survécu à la sélection du temps : Anna Bolena, Maria Stuarda et Roberto Devereux. Mais après le succès de ces ouvrages dans les années qui ont suivi leur création, la « trilogie Tudors » est tombée dans un oubli de presque un siècle pour renaître, dans les années 50, à la faveur de la renaissance du bel canto. En grande partie grâce au génie vocal et dramatique de Maria Callas. On a alors compris que les vocalises virtuoses et les mélismes suaves n’étaient pas qu’un vernis destiné à faire valoir le talent des chanteurs, mais qu’ils pouvaient aussi exprimer des passions « bigger than life ».

Pourquoi revenir aujourd’hui à ces opéras ? Pourquoi, aussi, cette fascination durable pour une dynastie depuis longtemps éteinte, dont témoigne l’abondance des films qui lui ont été consacrés et le succès de la série Les Tudors ? C’est aussi en forme de série que le Grand Théâtre aura présenté les trois ouvrages au fil des saisons et, en conclusion, par un tir groupé au mois de juin. Avec une même équipe de mise en scène et un même trio de chanteurs dans les trois tessitures principales.

Cette continuité cherche une cohérence. Celle-ci s’impose par l’esthétique très picturale commune aux trois productions, où un dispositif de « mise en boîte » signale une mise à distance et permet d’intégrer des éléments contemporains sans sacrifier l’ancrage historique. Ce panachage de passés (celui de l’Angleterre des Tudor et de l’époque romantique) et de notre sensibilité actuelle nous dit qu’il y a, au-delà des drames de cour, des conflits de toujours qui se déploient.

Sous l’œil de Mariame Clément, c’est en particulier la place des femmes qui est interrogée. Les femmes de pouvoir furent nombreuses dans les monarchies européennes où on n’en compte plus aucune désormais. Leur rôle fut particulièrement important en Grande-Bretagne. Régnant avec les mêmes armes que les hommes, avec la même férocité bien souvent, les reines démontrèrent alors que le pouvoir ignorait les différences de genre.

Bien sûr, les opéras de Donizetti restent teintés de « male gaze » sur leurs héroïnes, ce regard qui porte sur le monde une perspective d’homme cisgenre, aujourd’hui largement « déconstruit ». Mais Mariame Clément y introduit une délicate subversion. Les femmes outragées sont ici désignées comme victimes du pouvoir patriarcal mais elles sont fortes tout aussi bien, dans des silhouettes, des postures, des affirmations qui sont celles de femmes d’aujourd’hui. Entre les reines d’autrefois, les héroïnes romantiques et les femmes contemporaines résolues à conquérir leur pleine liberté, un fil se tresse, une solidarité se joue. Le pouvoir des rois n’est clairement plus aujourd’hui celui des Tudor (lire notre dossier à ce propos). Mais le pouvoir des opéras reste intact, lorsqu’ils sont animés par la soif de nous parler du monde qui est le nôtre.

Bonne lecture !

Jean-Jacques Roth

Rédacteur en chef de ce magazine, Jean-Jacques Roth a travaillé dans de nombreux médias romands. Il a notamment été rédacteur en chef et directeur du Temps puis directeur de l’actualité à la RTS avant de rejoindre Le Matin Dimanche, où il a dirigé le magazine Cultura. Il a entre autres consacré deux ouvrages au Grand Théâtre.

3 UN MAGAZINE PUBLIÉ AVEC LE SOUTIEN du Cercle du Grand Théâtre de Genève, de Caroline et Éric Freymond édito

STÉPHANE LAMBIEL « Le mouvement,

c’est

ma vie. La vie »

Stéphane Bonvin a été critique de danse et journaliste de mode, au Nouveau Quotidien et au Temps dont il a longtemps dirigé la rubrique Société. Aujourd’hui, il enseigne le yoga iyengar dans l’école qu’il a cofondée, à quelques pas du Grand Théâtre. Et collabore à l’émission RAMDAM, le rendez-vous culturel hebdomadaire de la RTS. Il a suivi de près la carrière du patineur suisse Stéphane Lambiel, né dans un village valaisan pas loin du sien.

Né en 1985 à Saxon, près de Martigny, Stéphane Lambiel a commencé ses entraînements de patinage artistique à Genève huit ans plus tard. Il a été deux fois champion du monde, en 2005 à Moscou et en 2006 à Calgary. La même année, il remporte la médaille d’argent aux JO de Turin. Ses galas et tournées mondiales se sont succédés depuis lors. En 2014, il fonde la Skating School of Switzerland à Champéry. En 2022 et 2023, son principal élève, le Japonais Shoma Uno, est sacré champion du monde. Cette année, Stéphane Lambiel est deux fois nominé aux « Oscars du patinage » dans les catégories Entraîneur de l’année et Chorégraphe de l’année.

Il a été champion du monde de patinage artistique, médaillé olympique. Aujourd’hui, il entraîne le double champion du monde et d’autres stars, entre le Japon et Champéry où il a ouvert son centre. Il chorégraphie des pièces pour l’élite mondiale du patinage. Et pourtant, si c’était à refaire, il aurait été danseur…

Par Stéphane Bonvin

Bien sûr, Stéphane Lambiel, c’est les titres mondiaux. Les siens. Et ceux des patineurs qu’il entraîne désormais, ou pour lesquels il signe des chorégraphies.

Mais plus que tout, Stéphane Lambiel, c’est une façon de faire corps avec la musique. Une écriture et un charisme qui bouleversent les arènes glacées du patinage artistique.

Coup de chance. Ce matin-là, on a réussi à l’attraper, entre deux avions et deux entraînements. L’athlète déchausse ses patins et quitte ses élèves pour se raconter comme il patine, absolument.

Comment la danse est-elle entrée dans la vie du petit garçon du Valais que vous étiez ? Je m’en souviens très bien. J’étais tout petit. On m’a emmené voir un spectacle de patinage à Sierre. Un genre de « Fantôme de l’opéra ». Il y avait de la musique, une histoire, du drame, des émotions, des personnages et des patineurs russes qui faisaient oublier la laideur de la patinoire. Ce soir-là, j’ai compris qu’il y avait une autre vie, et que cette vie serait la mienne : cultiver des émotions et les transmettre. Je suis rentré à la maison, j’ai mis Michael Jackson à fond dans le salon, j’ai passé des jours à danser devant ma grand-mère. Ensuite, comme ma grande sœur faisait du patinage artistique, j’ai fait comme elle, je m’y suis jeté, corps et âme.

Et la danse, alors ?

Dans le village et le milieu où je suis né, il n’y avait pas de danse. En tout cas, je n’ai vraiment découvert la danse qu’à 16 ans, alors que je faisais déjà des compétitions de patinage en Europe et en Asie. Longtemps, le patinage a été la seule façon d’étancher ma soif de mouvements et d’émotions.

Mais si vous aviez connu la danse plus tôt ?

J’aurais sans doute été danseur. Parfois, je me dis que je suis passé à côté de quelque chose. Dans le patinage, il y a la glisse et la vitesse, deux éléments qu’on ne trouve pas sur une scène de danse, et qui sont des amplificateurs d’émotions. Mais la danse offre des possibilités dramaturgiques plus riches et innovantes que le patinage qui est devenu surtout affaire d’exploits et de stratégie. Je ne vais pas renier les difficultés techniques du patinage, elles m’ont aussi valu mes titres et mes médailles. Mais avant tout, patiner, cela devrait être danser.

Est-ce que vous auriez pu devenir champion du monde dans un sport où l’expression et la musique n’ont pas leur place, en tennis ou en ski, par exemple ? Non. Dès que j’entends de la musique, je sens du mouvement, je vois du mouvement, j’ai l’impression que mes cellules bougent, patinent, dansent. Ma vie, c’est le mouvement. Occuper l’espace. La vie, c’est le mouvement. Et encore plus intensément dans un théâtre où les musiciens jouent où on ressent leurs émotions, sur scène, dans la fosse.

4 mon rapport à la danse

Dès qu’il entend de la musique, Stéphane Lambiel sent du mouvement, voit du mouvement, a l’impression que ses cellules bougent, patinent, dansent.

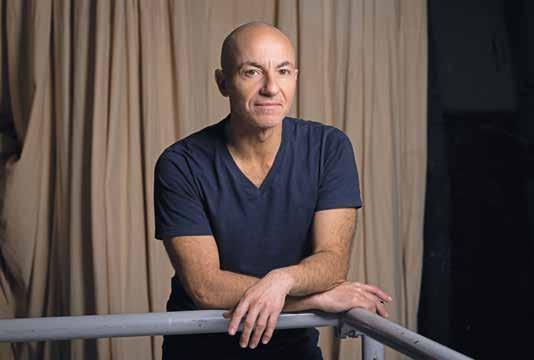

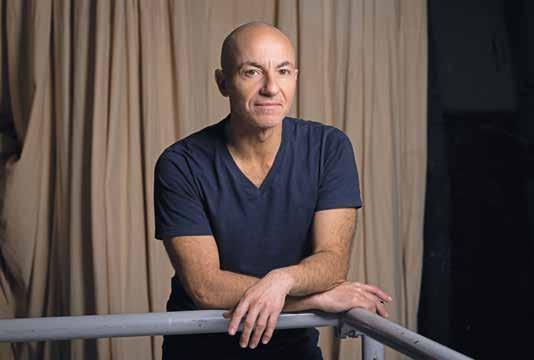

« J’oscille entre des projets qui ont une dimension sociale et politique et d’autres plus abstraits. Je considère que nos fragilités ne sont pas synonymes de faiblesses. »

© Fabiano Rodrigues

Les émotions. Pourquoi chez vous passent-elles par le corps et pas par une caméra, un pinceau ou un stylo ? Je ne sais pas. Je vibre comme cela. Tout petit, avant de patiner ou de danser devant ma grand-mère, je jouais à des jeux physiques, courir, grimper, inventer des défis avec mes copains. Occuper l’espace. Le transformer. Et me mettre avec mon corps au centre de l’attention.

Et voir de la danse, aller à l’opéra, aujourd’hui ?

Vous tombez au bon moment. Le week-end dernier, j’ai fait juste un aller-retour à Londres, pour aller voir danser un danseur dont le charisme me fascine, Vadim Muntagirov. Le week-end précédent, j’avais embarqué mon staff de Champéry, on est allés à la Scala voir trois chorégraphies plus modernes. En rentrant de Londres, j’ai filé aux Diablerets écouter la pianiste Beatrice Berrut. Le jeudi suivant, je suis allé à Berne écouter Kathia Buniatishvili avec qui j’ai créé un de mes shows. Mais le même mois, quand je travaillais à Tokyo, je suis allé voir le Ballet de l’Opéra de Paris qui était en tournée. Ce n’est pas toujours aussi intense. Mais il y a des périodes où j’ai besoin de vivre des moments qui me bouleversent. Cela donne de l’élan. L’énergie et le désir de trouver en soi l’équivalent de l’absolu que l’on ressent devant une scène.

Vous dansez, vous prenez des cours de danse. Pourquoi ?

Danser, c’est une forme de recherche infinie sur soi. C’est élargir la conscience et la connaissance de soi. Plus on va loin à l’intérieur de son corps, plus on pourra partager, produire, raconter, donner sans retenue. Un danseur, un patineur ne peuvent être généreux que de ce qu’ils ont cultivé en eux.

On a beaucoup dit que vous étiez le patineur le plus charismatique de sa génération. Vous l’êtes encore. À quoi cela tient ?

Je vais vous étonner. Cela tient au réservoir de confiance que j’ai reçu dans mon éducation. Je ne suis pas né dans une famille d’artistes ni d’intellectuels. Mais mon entourage familial ne m’a jamais fait sentir que mes émotions et mes ambitions étaient illégitimes. Plus tard, je suis tombé sur deux personnes – mon entraîneur de toujours et ma chorégraphe – qui ont continué à remplir mon réservoir de confiance. C’était archidur. Mais j’étais autorisé à être qui je voulais être, je n’étais pas un objet de succès. J’ai eu de la chance. Mes parents, mes entraîneurs ne m’ont pas poussé à être champion du monde mais à vivre ce que je ressentais, à être ce que je suis.

5

Stéphanie d’Oustrac Rennes ou le temps retrouvé

Par Jean-Jacques Roth

Photographies : Théophile Trossat pour le Grand Théâtre Magazine

Elle y a vécu dans un château pas chauffé, appris le théâtre, lu tout ce qui lui passait par la main et découvert le chant. Rennes la bretonne est le berceau de la mezzo-soprano Stéphanie d’Oustrac, une des protagonistes principales de la « trilogie Tudors » de Donizetti qui couronnera la saison du Grand Théâtre. Et c’est la ville où elle revient toujours.

Un manteau léopard, un chapeau de feutre et un tapis de gym sous le bras. Sur la terrasse du restaurant Piccadilly, on ne voit qu’elle. Elle a fixé ce lieu pour notre rendez-vous à Rennes. C’est sa ville d’enfance, elle va nous y guider. Le printemps vient de s’absenter, il ne fait pas chaud : on s’inquiète pour sa voix. Elle éclate de ce rire sonore qu’ont les chanteurs, qui vient du diaphragme. « Je m’en fiche, je suis en vacances ! »

Rendue célèbre par ses rôles dans le répertoire baroque et romantique, Carmen de référence qu’elle a chanté sur toutes les scènes, la mezzosoprano Stéphanie d’Oustrac a commencé sa carrière dans Les Arts Florissants dirigés par William Christie, après son premier prix au Conservatoire de Lyon obtenu en 1998. Parmi ses autres rôles signature, citons Médée de Charpentier, Sesto dans La Clémence de Titus de Mozart, Charlotte dans Werther de Massenet, Marguerite dans La Damnation de Faust de Berlioz ou Concepción dans L’Heure espagnole de Ravel.

En fait de vacances, Stéphanie d’Oustrac s’octroie une pause de quelques jours avant le début des répétitions genevoises de Roberto Devereux, l’opéra de Donizetti qu’elle chantera en juin. Mais venant après une semaine chargée, qui l’a vu enchaîner à Paris L’Heure espagnole de Ravel dans une mise en scène de Guillaume Gallienne, La Damnation de Faust de Berlioz avec l’Orchestre national de France et une version avec quatuor à cordes des Nuits d’été du même Berlioz, on comprend qu’elle respire mieux. Surtout que les critiques, une fois de plus, l’ont soignée : « voix de velours moiré » en Marguerite (Ôlyrix), « éblouissante dans le chanter-parler requis par Ravel » dans L’Heure espagnole (Bachtrack). Bref, tout va bien. Mais à vrai dire, on se demande si les choses vont parfois mal pour cette extravertie, prototype de la bonne copine que chacun rêverait d’avoir. Rennes n’est qu’à une heure et demie de TGV de Paris où Stéphanie d’Oustrac s’est posée après une série de déménagements. Désormais installée

Tapis de yoga sous le bras, chapeau de feutre offert par sa fille, manteau léopard : Stéphanie d’Oustrac débarque à Rennes après une période d’intenses représentations et de concerts à Paris. Devant son cappuccino, dont elle raffole, elle s’exclame : « Maintenant, je suis en vacances ! »

6 ailleurs

L’opéra de Rennes est l’un des plus petits de France. Stéphanie d’Oustrac y a chanté dans les chœurs et découvert l’opéra. Elle y revient chaque année. « Elle a son fan club ici », confie le directeur de l’établissement, Mathieu Ritzler.

Rien n’effraie cette chanteuse qui se revendique tout autant comédienne. Et qui a besoin de nature, comme tout artiste condamné à travailler de ville en ville. « J’ai habité une maison avec un jardin, pendant une période de ma vie. J’ai adoré. Rien ne recentre comme mettre les mains dans la terre. »

Sur la scène de l’opéra de Rennes, Stéphanie d’Oustrac prend la pose du bonheur. Celui qu’elle connaît maintenant, débarrassée de ses maladies respiratoires, au faîte d’une carrière qui l’a conduite dans les plus grandes salles du monde.

Le parc Thabor surplombe la ville, à l’orée des beaux quartiers. Il est flanqué d’une ancienne orangerie et un kiosque à musique lui donne des allures de siècle dernier. Pour Stéphanie d’Oustrac qui le traversait chaque jour pour aller au lycée, c’est l’un des plus beaux de France.

8 ailleurs

près de la butte Montmartre, avec un petit balcon donnant sur une placette pour film américain, elle déguste à Paris le même charme qu’elle trouvait à Rennes, où elle a passé toute son enfance. « Une vraie vie de quartier. Il y a même un bistro où le serveur me salue d’un « Bonjour, Steph ! ». On trouve encore ça à Paris. »

C’est cette proximité, cette chaleur, qu’elle aimait à Rennes et qu’elle vient retrouver régulièrement. Trois adjectifs pour qualifier la ville ? « Éclectique, à l’échelle humaine et ouverte à tous les styles. » En 2018, le magazine L’Express l’avait élue première au classement des « villes où il fait bon vivre » en France. Reconnue pour son opéra ou pour la qualité des programmes du Théâtre national de Bretagne, la capitale de la région est surtout repérée sur la carte rock, grâce notamment au festival des Transmusicales. Étienne Daho, Marquis de Sade, Billy ze Kick sont d’ici, entre beaucoup d’autres. L’opéra, lui, est de taille modeste, pour un bassin de population comparable à celui de Genève. 650 places, c’est l’un des plus petits de France. Charmante salle frappée d’or et de rouge pour un édifice curieux, de formes convexe, qu’on dirait gonflé à l’hélium. L’architecte Millardet l’a conçu ainsi, en 1836, pour faire miroir à l’Hôtel-de-Ville, concave en son centre, qui lui fait face de l’autre côté de la grande place piétonne de la Mairie. On y fait une halte. Stéphanie d’Oustrac a chanté ici dans les chœurs et ainsi découvert l’opéra. « En fait, ma mère m’a poussée à faire du théâtre quand j’étais ado pour dépasser ma timidité, puis elle m’a encouragée à faire du chant parce que j’avais de gros problèmes d’asthme. » Celui-ci a heureusement disparu, mais elle a dû se faire opérer deux fois des cordes vocales au cours de sa carrière. « Pour éviter les opérations, j’avais repris toute ma technique avec un orthophoniste. Mais après les représentations j’étais tout de même aphone… Pourtant je n’ai jamais pensé arrêter. J’étais convaincue qu’il y aurait une solution. »

À 18 ans, bac en poche, elle suit sa tante à Lyon pour poursuivre ses études de chant au Conservatoire. Avant même son premier prix, elle est repérée par le grand chef baroque William Christie qui l’intègre dans son Académie des Arts Florissants. Commence alors sa carrière sous le signe des musiques du XVIIe et du XVIIIe siècle, avant son extension ultérieure dans les répertoires classique et romantique. L’opéra de Rennes, elle y revient chaque année. « Elle a son fan club », nous glisse le directeur de l’établissement, Matthieu Ritzler, venu la saluer. Sur la scène vide, la chanteuse prend la pose pour le photographe. Elle étend ses bras, lève la tête au ciel. Elle s’amuse. Pour le plaisir, pas par narcissisme –« enfin, un petit peu quand même », rectifie-t-elle.

Tout chez elle paraît si libre. « Ce n’est pas venu tout seul, vous savez. J’ai passé dix ans de ma vie crispée par mes problèmes respiratoires et vocaux. Alors maintenant, l’essentiel pour moi, c’est de jouir de la vie. De me sentir vivante. »

Elle n’a pas seulement appris à se lâcher, elle sait aussi batailler : aux metteurs en scène qui veulent « régler leurs comptes », à ceux qui exigent tout et n’importe quoi des chanteurs, elle peut opposer des limites claires. À ceux qui, au contraire, cherchent avec elle à aller toujours plus loin dans un rôle, elle sera prête à tout donner. « J’arrive en répétitions comme une page blanche, disposée à entrer dans le monde qui va m’être proposé. Pourvu que le metteur en scène fasse le même chemin : c’est là que le vrai travail commence. Avec les passionnés, on va peut-être se battre mais il y a un respect. » Elle a pu chanter Orphée pour Romeo Castellucci dans une mise en scène liée à une femme prisonnière du syndrome d’enfermement (locked-in syndrom), ou Carmen en mode Amy Winehouse dans un spectacle déjanté à Tokyo. « L’humain c’est quand même le plus important : on me demande souvent quels rôles j’aimerais encore chanter, mais ce qui compte maintenant c’est les gens avec qui je vais travailler. Le désir de la personne qui va me faire une proposition. »

C’est ainsi qu’elle s’est lancée dans l’aventure des trois opéras de Donizetti que le Grand Théâtre a présentés de saison en saison : Anna Bolena, puis Maria Stuarda et maintenant Roberto Devereux. La fameuse « trilogie Tudors » puisque ces trois ouvrages plongent dans les intrigues et les passions de la dynastie médiévale, très à la mode au début du XIXe siècle, époque de leur composition. C’est la metteuse en scène du triplé, Mariame Clément, qui lui a proposé de s’engager dans un style, le bel canto, qui n’était pourtant pas dans son ADN. « Une femme d’une intelligence folle, fine, drôle, qui passe d’une langue à l’autre comme de rien. Une vraie amie. » Mais elle ne cache pas que chanter les trois opéras en tir groupé, par deux fois en juin, représente un des gros défis de sa carrière. Le mot clé de Stéphanie d’Oustrac, lorsqu’elle parle de son métier, c’est la vérité. Vérité des sentiments, vérité des personnages, vérité de l’expression. « Le beau chant, ça me terrifie. Ou plutôt ça ne me suffit pas. C’est comme du papier glacé. Je suis venu au chant par le théâtre. Ça doit être expressif, il faut prendre des risques. Je fais beaucoup d’enseignement. Et ce que j’essaie de transmettre à mes étudiants, c’est la confiance en eux. Qu’ils soient leur premier maître, voire le seul. Quand on cherche à prouver, on n’est plus dans la justesse du geste. Alors oui, le métier est devenu plus difficile,

9

les opéras ont moins de moyens : aux jeunes de se réinventer, de trouver des formules nouvelles ! » Chemin faisant, nous arpentons maintenant les ruelles de la ville ancienne, avec ses maisons à colombages qui ont un air d’Alsace, et partout des églises qui rappellent l’ancrage catholique de la Bretagne. « Je ne suis pas religieuse, mais en contact avec le « plus haut ». Je prie, parce que la prière, c’est le pain de l’âme. » Nous arrivons au parc Thabor, sur les hauts de la ville et ses beaux quartiers. Il est flanqué d’une Orangerie et planté des plus belles couleurs du premier printemps. Un kiosque à musique nous plonge dans une toile de Dufy. Stéphanie d’Oustrac empruntait ce chemin chaque jour pour se rendre au lycée. « Et chaque jour c’était le même émerveillement », se souvient-elle.

Cette ardeur à mordre dans la vie et à n’en laisser aucune miette, d’où la tient-elle ? « C’est la météo ! En Bretagne, le soleil est rare alors on en profite dès qu’il est là. Je ne remets jamais rien au lendemain. Les bonnes choses de la vie, c’est maintenant. Plus tard, c’est déjà fini. » Mais on dit aussi les Bretons têtus… « Je n’espère pas l’être. Mais déterminée, passionnée, oui. »

Son assurance vient aussi de plus loin. Stéphanie Baduel d’Oustrac a de la branche, elle en a même plusieurs. Famille d’aristocrates côté maternel, arrière-petite-nièce du compositeur Francis Poulenc côté paternel. Ses vacances et ses week-ends, elle les passait dans le château familial de la Bourbansais, à 40 kilomètres de la ville. Boiseries de Mancel, tapisseries d’Aubusson, jardins à la française inspirés par Le Nôtre… une merveille. « Oui, mais nous vivions dans trois pièces faute de chauffage. Ma mère ne me lavait pas les cheveux pour éviter que je prenne froid. Et puis c’était visité, il y avait toujours des gens chez nous. »

Elle admet pourtant que l’aristocratie laisse des traces. « Mon grand-père était un personnage de roman. Il s’habillait avec une cravate de chasse et des pantalons à élastiques. Il habitait encore au XIXe siècle. Ça m’a aidée dans la compréhension de certains rôles. L’aristocrate n’a peur de rien, il peut n’en faire qu’à sa tête quitte à choquer, car il sait qu’il est bien né. Tandis que le bourgeois craint le regard des gens. Il est plus étriqué. Ce sont des manières très différentes de percevoir les autres et le monde. »

Nous n’aurons pas le temps de visiter la Bourbansais mais Stéphanie d’Oustrac nous fait traverser la place des Lices et sa halle qui abrite, jure-t-elle, le plus beau marché de France chaque samedi. On croise beaucoup de boulangeries, où il est interdit de ne pas s’arrêter pour déguster un kouign-amann, cette spécialité bretonne dont le nom signifie

« gâteau au beurre ». Stéphanie d’Oustrac n’en néglige pas les charmes, au même titre que les crêpes au sucre ou le chocolat au lait, quoi qu’en dise sa silhouette longiligne. Mais sa gourmandise ne s’arrête pas là. Elle a même pu être goulue : de livres. Confinée par ses maladies pendant sa jeunesse, elle a lu tout ce qui lui tombait sous la main. Sa mère lui envoyait des cartons de bouquins lorsqu’elle dut passer quelques années en pensionnat pour soigner ses voies respiratoires.

« Quand je dis que je rêvais ma vie, c’était grâce à la littérature. Elle me faisait vivre des choses tellement fortes ! En fait j’ai rêvé ma vie pendant mes 25 premières années, et depuis 25 ans je vis mon rêve. » Aujourd’hui, elle doit y faire attention. Les livres la détournent de sa concentration pendant les périodes de travail. Mais elle a un faible pour la BD, Thorgal en particulier. Devant les rayons de la belle librairie Le Failler, la plus grande de Rennes, elle s’arrête devant l’intégrale de Médée de Nancy Peña, avec sa couverture sanglante – son incarnation de la mère infanticide, dans l’opéra de Charpentier, a fait l’objet d’un des nombreux DVD consacrés à sa carrière.

L’opéra mène à tout…

Il mène aussi aux débats de l’époque sur la relecture du passé. Faut-il ne plus jouer certains ouvrages jugés sexistes ou racistes ? En modifier les livrets ? Militer pour des mises en scène qui en retournent le sens au profit d’une relecture conforme aux valeurs d’aujourd’hui ? Carmen, une héroïne que Stéphanie d’Oustrac a beaucoup chantée, est tuée par Don José à la fin de l’opéra de Bizet, par jalousie. Un féminicide type. Aussi, on a vu certains metteurs en scène changer le poignard de main et faire tuer Don José par Carmen. « Non, non, non ! s’insurge la chanteuse. Les œuvres portent témoignage du passé. Si on les mutile, c’est notre passé que nous effaçons. Il faut faire changer les mentalités mais ce n’est pas la bonne manière de combattre. » Pour elle, de toute manière, il n’y a pas trop de souci à se faire.

Comme Carmen, Stéphanie d’Oustrac a su s’armer pour ne plus subir ce qui entraverait sa liberté. Ses combats, elle les a gagnés.

10 ailleurs

Les bouquinistes de la place SaintAnne, dans le centre historique de Rennes, non loin de la place des Lices où se tient chaque samedi un marché réputé. Ville étudiante, Rennes est une ville jeune, qui doit aussi sa vitalité à sa scène rock et au festival des Transmusicales qui se tiennent début décembre.

Le Failler est la plus grande librairie de Rennes, pas loin du Parlement de Bretagne, dans une maison à colombages typiques du centre historique de la ville. Fondée en 1925, elle compte plus de 80 000 références.

Stéphanie d’Oustrac a été une lectrice dévoreuse dans son enfance. Elle rêvait d’un job, adulte, qui lui permettrait de lire toute la journée. « Genre gardienne de phare », sourit-elle. Aujourd’hui, elle a une prédilection pour la BD (Thorgal en particulier), comme son père, qui en est friand. La littérature la détourne trop de son travail lorsqu’elle plonge dans un nouveau rôle.

Au Grand Théâtre de Genève

Roberto Devereux

Du 31 mai au 30 juin 2024

gtg.ch/roberto-devereux rdv.

Trilogie Tudors

Du 18 au 30 juin 2024

gtg.ch/trilogie-tudors

Anna Bolena

Les 18 et 26 juin

Maria Stuarda

Les 20 et 28 juin

Roberto Devereux

Les 23 et 30 juin

11

Dans les années 1980-1990, la danse contemporaine privilégie des corps dissidents en rupture de classicisme, des corps capables de tout vivre, des corps porteurs d’histoires singulières surtout.

Rachid Ouramdane s’inscrit dans ce feu d’artifice stylistique.

© Rebecca Bowring pour le Grand Théâtre Magazine

RACHID OURAMDANE, danse avec les oiseaux

Adepte inspiré du mélange des genres, le chorégraphe français promet le vertige avec Outsider, création où les danseurs du Grand Théâtre croiseront des sportifs de l’extrême.

Par Alexandre Demidoff

Alexandre Demidoff se forme à la mise en scène à l’Institut national des arts et techniques du spectacle à Bruxelles. Il enchaîne ensuite avec un master en littérature française à l’Université de Genève et à l’Université de Pennsylvanie à Philadelphie. Il collabore au Nouveau Quotidien dès 1994 et rejoint le Journal de Genève comme critique dramatique en 1997. Depuis 1998, il est journaliste à la rubrique Culture du Temps qu’il a dirigée entre 2008 et 2015. Il passe une partie de sa vie dans les salles obscures.

Dans le studio genevois, lors de la répétition d’Outsider – la prochaine création du Ballet du Grand Théâtre. © Gregory Batardon pour le Grand Théâtre de Genève

Sur la cime, il saluait les hirondelles qui filaient vers leur printemps. Le petit Rachid Ouramdane aimait ces moments où le massif de la Chartreuse devenait le théâtre de ses illuminations. Dès qu’il pouvait, il quittait le quartier populaire d’Annecy où il vivait avec sa famille pour grimper. Au pas de course souvent, en petite troupe parfois. Là-haut, il balayait la pesanteur. Et fabulait une vie où toujours il glisserait sur les eaux du lac, sur les neiges des Alpes alentour. Il serait biologiste, puisqu’il était doué pour les sciences. Mais en mars, il serait fidèle à sa loge d’altitude, pour ne pas manquer l’entrée en scène de la bergeronnette grise ou de la grive musicienne, ces échansons du désir.

12 interview

Dans le studio genevois où il répète Outsider – la prochaine création du Ballet du Grand Théâtre –Rachid Ouramdane n’a plus d’âge, soudain. Il n’est plus ce chorégraphe recherché qui, à la fin des années 1990, se fait un nom avec des pièces aussi spectaculaires qu’engagées, où se réverbèrent les douleurs de l’époque. Il n’est plus cet artiste dont les interprètes apprivoisent une paroi hostile, se jettent parfois dans le vide, sauvés du choc sur le sol par des bras hospitaliers – Corps extrêmes en 2022. Il n’est plus le directeur envié du Théâtre national de Chaillot, ce palais des arts pharaonique qui fait la fierté de Paris, aujourd’hui dédié à la danse. Rachid vient de retrouver ses ailes d’enfant.

Il revoit un instant son père taiseux, un Algérien déchiré par la guerre d’indépendance, qui a dû s’établir en France. Il se rappelle les clips de Michael Jackson et de Prince. Il les imitait pour se sentir planer. Il réentend les transistors posés sur l’asphalte dans le quartier annécien de CranGevrier et ressent la griserie de ces virevoltes au ras du sol. « Je n’imaginais pas une carrière artistique, mais j’étais attiré par cette musique, ce hip-hop qui arrivait en France. J’avais pratiqué toutes sortes de sports, des sports collectifs et des arts martiaux, j’étais à l’aise sur ces rythmes, j’aimais bouger dans l’espace public. »

De là à entrer dans la danse, il n’y a qu’un pas, qui n’allait pas de soi, poursuit-il. « J’ai pris un premier cours à 15 ans et j’étais entouré de jeunes qui avaient un talent fou. Je n’avais pas le niveau technique de certaines de mes camarades. Comme elles passaient des auditions pour entrer dans des écoles professionnelles, elles avaient besoin de partenaires. Je me proposais souvent. C’est ainsi que je me suis retrouvé au Centre national de danse contemporaine d’Angers devant un jury. Une copine postulait et c’est moi qui ai été pris. »

Feu d’artifice stylistique

Dans ces années 1980-1990, la danse contemporaine privilégie des corps dissidents en rupture de classicisme, des corps capables de tout vivre, des corps porteurs d’histoires singulières surtout. Rachid Ouramdane s’inscrit dans ce feu d’artifice stylistique. « Je ne bougeais pas comme les autres, c’était ma chance. Je dis toujours aux jeunes qu’ils ne doivent pas avoir peur d’affirmer leur différence. »

À la sortie de l’école, il est enrôlé par Emmanuelle Huynh, Odile Duboc, Alain Buffard, des chorégraphes qui sont des signatures. Bientôt, il lance sa compagnie, Fin Novembre, avec Julie Nioche. Chacune de ses pièces est une passerelle entre deux mondes, où la vidéo et des éclairages sophistiqués – il travaille avec Yves Godin, une référence – dilatent le champ du mouvement. 3, avenue de l’Espérance, Des gens de passage, Les absents ont toujours tort : autant de titres, autant de caps.

« J’oscille entre des projets qui ont une dimension sociale et politique et d’autres plus abstraits. Je considère que nos fragilités ne sont pas synonymes de faiblesses. J’ai fait des spectacles avec des personnes en situation de handicap. Dans Tordre, la danseuse américaine Annie Hanauer, qui a une

13

prothèse articulée en guise de bras, forme un duo qui m’émeut beaucoup, avec Lora Juodkaite. De telles personnalités amènent à une compréhension renouvelée de nos failles. »

Bonheur de la contemplation

D’où vient cette attention à nos torsions, à nos nœuds ? Le passé de sa famille le hante, glisse-t-il devant la maquette d’Outsider, dans le grand studio encore désert. Il est 8h, l’heure du café et des réminiscences. « Mon père était soldat, il a déserté pendant la guerre d’Algérie pour ne pas servir la France, il a été torturé. De ces ravages, il ne parlait pas quand j’étais enfant. J’ai appris son histoire beaucoup plus tard, ce qui m’a conduit à relire ses silences. » De ce traumatisme, il fera en 2009 Des témoins ordinaires. On y entend la voix de ceux et celles qui ont enduré la cruauté infinie des hommes dans des caves. On y voit des interprètes défaits, écartelés et comme équarris.

Rachid Ouramdane chercherait ces lignes de crête où on tombe et où on se relève. Il y a quinze ans, il a appris qu’il ne pourrait plus danser. Plus comme avant, du moins. Une maladie qui imprime sa loi.

« Mon corps avait lâché. J’ai été très perdu pendant des mois. Je me demandais comment j’allais faire. Pour supporter ce vide, j’ai regardé les autres sur scène, des funambules, des acrobates, des champions de la giration comme Lora Juodkaite qui me fascine. Ma perspective a changé. J’ai développé un appétit pour l’inconnu et surtout une dextérité pour assimiler des langages nouveaux pour moi. »

Outsider est riche de ces métissages. Sur des câbles,

Dans le studio genevois où il répète Outsider – la prochaine création du Ballet du Grand Théâtre – Rachid Ouramdane n’a plus d’âge soudain : il vient de retrouver ses ailes d’enfant.

© Gregory Batardon pour le Grand Théâtre de Genève

des maîtres de l’équilibre traverseront des steppes imaginaires. Ils croiseront des escadrilles de garçons et de filles – la compagnie du Grand Théâtre – appelés à la transhumance par la musique pour quatre pianos de Julius Eastman, ce compositeur new-yorkais aussi secret qu’inspiré, retrouvé mort en 1990 dans une rue de Buffalo. « Julius Eastman a bataillé pour la reconnaissance des droits des homosexuels et des personnes racisées, ses engagements me touchent. Outsider ne véhicule pas de discours politique, mais montre une communauté qui cherche un point d’équilibre, ce point où tout tient, mais où tout pourrait aussi s’effondrer. »

On ose une question massive. « La dernière fois que vous avez été heureux, Rachid ? » « Quand un être, spectateur ou interprète, s’épanouit dans la danse, je suis heureux. Le Palais de Chaillot est un lieu idéal pour faire vivre au public cette expérience. Il est le symbole depuis son inauguration en 1937, lors de l’Exposition universelle de Paris, d’un théâtre populaire. C’est ce que le metteur en scène Jean Vilar y a défendu à partir de 1952. C’est ce que nous essayons de faire à travers Chaillot experience, ces week-ends où le public passe d’un brunch à une performance, d’un spectacle à un atelier de danse. Nous sommes convaincus que l’art peut transformer la société. »

Devant la maquette du décor d’Outsider – un réseau de fils –, l’artiste dit qu’on est toujours plus grand qu’on le pense. Il est sur la corniche de l’enfance. Il admire la parade du ciel, celle qui dissipe le marasme des cœurs. « Ce que j’appelle chorégraphie a à voir avec la contemplation. Je suis émerveillé par la « murmuration », ces nuages que forment les étourneaux. Ce mouvement semble anarchique. Il est composé de mille individualités. Mais plus vous regardez la nuée, plus vous êtes ému par son harmonie. » Rachid chérit les hirondelles rustiques, les rossignols philomèles, toutes les estafettes du ciel, au fond. Il sait ce qu’il doit à leur fugue.

14 interview Au Grand Théâtre de Genève Outsider Du 3 au 5 mai 2024 gtg.ch/outsider rdv.

Deux femmes puissantes

Par Valérie Clerc Fromont

La soirée de ballet Forces réunit deux figures majeures de la danse contemporaine, Aszure Barton et Sharon Eyal. Emblématiques de leur style respectif, Busk et Strong mettent en majesté la virtuosité du mouvement et l’intelligence du corps lorsqu’il est poussé à la lisière de ses forces.

Que peut un corps ? Que peut ce corps lorsque son flux énergétique est tissé fil à fil, à la manière d’une toile d’araignée, allant extirper ce qui se loge dans chacun de ses recoins, chacun de ses organes, chacune de ses cellules ? Lorsque ce corps est exploré, questionné, ausculté au microscope dans sa granularité ? « Au fond, la vie est presque toujours au-dessus de nos forces », écrivait récemment l’écrivain Nicolas Matthieu dans Le Ciel ouvert. Que nous raconte alors un corps lorsqu’il est précisément mené à la lisière de ses forces ? C’est peut-être cette quête exploratoire, menée avec obstination, qui lie les deux chorégraphes dont les pièces se succèdent lors de la soirée de ballet qui les réunit au Grand Théâtre de Genève : Busk, créé par Aszure Barton en 2009, et Strong, de Sharon Eyal, une création de 2019.

chorégraphes liées par une quête exploratoire des limites du corps, qu’elles connaissent bien pour avoir été toutes deux danseuses.

15

portrait

Aszure Barton (en haut) et Sharon Eyal : deux

© Graeme Mitchell

© Davit Giorgadze

Deux femmes dont la formation académique s’est construite autour de figures tutélaires très différentes mais qui ont trouvé, au fil de leurs odyssées respectives, leur propre voix. Elles s’entrecroisent aujourd’hui et éclairent, par leur amplitude, cette sagesse du corps que chacune de ces deux chorégraphes révère. Une topographie de gestes tissés autour de l’axe qui les racontent d’un souffle cristallin et ramène chaque spectateur à la puissance narrative de son propre corps.

Formée à la National Ballet School de Toronto, la Canadienne Aszure Barton danse au sein du Ballet National du Canada à l’aube de sa carrière, avant de se tourner rapidement vers la chorégraphie d’abord en Europe, puis à New York. Au-delà de son travail avec sa propre compagnie, Aszure Barton & Artists, elle a collaboré avec les plus prestigieux théâtres, artistes et ballets des quatre coins du monde, du Teatro alla Scala au Alvin Ailey, du Théatre Mariinsky à l’American Dance Theater, pour n’en citer que quelques-uns. Mikhaïl Baryshnikov, avec qui elle a entamé une collaboration au long cours et qui lui a offert une résidence au Baryshnikov Arts Center, dit à son sujet qu’elle est l’une des chorégraphes les plus innovatives de sa génération.

Sharon Eyal, elle, est née à Jérusalem et a dansé durant 18 ans à la Batsheva Dance Company. Elle y a également assuré la fonction de directrice artistique en 2003 et 2004 puis de de chorégraphe résidente jusqu’en 2012. Tout d’abord imprégnée du langage d’Ohad Naharin, avec lequel elle a collaboré durant vingt ans au sein de la célèbre compagnie de Tel Aviv fondée par Martha Graham, elle a peu à peu développé ses propres rhizomes et trouvé sa pleine émancipation en créant en 2013 sa propre compagnie, L-E-V, avec son compagnon et partenaire artistique de longue date Gai Behar.

Depuis 2009, elle a créé une trentaine de pièces pour des compagnies internationales et a emmené ses créations sur les plus grandes scènes du monde, du Joyce Theater NYC au Sadler’s Wells à Londres, du Staatsballett Berlin à l’Opéra de Paris. Basée en France, Sharon Eyal collabore avec d’autres disciplines qui l’amènent à mettre en scène des concerts sur la scène de l’Olympia tout comme des défilés pour Christian Dior Couture.

Le premier point commun entre les deux chorégraphes est d’avoir été elles-mêmes danseuses et d’avoir ainsi disséqué leur propre corps au scalpel. Toutes deux jouent d’ailleurs avec le vocabulaire de

Une danseuse de l’une des chorégraphies que la Canadienne Aszure Barton a présentées lors du 15e festival de théâtre, de musique et de danse aux Canaries, le 5 juillet 2011. © Angel Medina G / EPA / KEYSTONE

16 portrait

Éloïse Sacilotto et la troupe du Ballet du Staatsoper de Berlin, où la pièce a été créée, dans Strong (Unter den Linden à Berlin, le 6 décembre 2019). © Paul Ellis / Pool Photo via AP / KEYSTONE

la danse classique, qu’elles déconstruisent chacune à leur manière. « Dans un démantèlement qui confine à l’invisible » pour Aszure Barton, quand Sharon joue avec des citations plus littérales, prises dans une fascination extatique pour la plasticité des corps facettés par la virtuosité.

Toutes deux rendent hommage à l’intelligence du travail physique du danseur. « J’ai un profond respect pour leur travail, explique Aszure Barton. Ils font partie des gens les plus intelligents que je connaisse ; émotionnellement, intellectuellement, physiquement », explique-t-elle. Leur corps est appelé, dans Busk, à être exploré sous toutes ses facettes, comme une immense mosaïque recomposée, et l’intensité de cette performance demande une concentration extrême : « Il n’y a pas d’échappatoire possible. C’est un état d’exposition de soi tel qu’il permet de nous relier au cœur de notre humanité. Cette agilité nous rappelle ce que c’est d’être totalement vivant, totalement présent à soi-même ». Busk, comme buscar – chercher en espagnol, mais aussi comme la dénomination anglo-saxonne du spectacle de rue… Aszure Barton laisse le soin à chacun de s’approprier Busk à sa guise ; à ses yeux, la danse est un vecteur de communication infiniment plus puissant que les mots. Une confiance dans le corps, qui raconterait mieux que tout discours possible notre inscription dans le monde. C’est aussi ce qu’explore Sharon Eyal dans un mouvement hypnotique, électrique, dont les impulsions sont dictées par le rythme de la musique électronique d’Ori Lichtik. Nerveux, précis, les rythmes de Strong s’infiltrent dans les veines des danseurs comme une sève qui aurait le pouvoir d’en révéler et retranscrire tous les états. Auscultant ainsi, d’un même geste, les soubresauts du corps social comme les détachements monadiques de l’individu, et l’ambivalence de son rapport au collectif. Branché sur les oscillations entre la force qui peut y être puisée et l’aliénation qui en émane, le stéthoscope de Sharon Eyal aimante toute l’énergie dont un corps est capable en dansant, funambule, sur la crête de ses propres marges.

Au Bâtiment des Forces Motrices

Forces

Du 12 au 16 juin 2024 rdv.

17

Présentation de la couronne lors de l’accession au trône danois du roi Frederik X après que sa mère, la reine Margrethe II, a abdiqué en sa faveur en janvier 2024. Si le pouvoir des rois a fondu au cours des siècles, sauf dans certains États arabes du Golfe, leurs attributs n’ont rien perdu de leur faste, attestant l’importance de leur rôle symbolique dans les pays où ils se maintiennent. © Paul

Ellis / Pool Photo via AP / KEYSTONE

Ellis / Pool Photo via AP / KEYSTONE

Où sont LES REINES ?

Les 44 monarchies encore existantes dans le monde sont toutes en mains masculines. Tel ne fut pas le cas en Angleterre, en particulier au XVIe siècle, période où se déroulent les trois opéras de la « trilogie Tudors » de Donizetti dont le Grand Théâtre s’apprête à conclure le cycle, et où les femmes tiennent les premiers rôles. L’occasion d’aller voir ce que sont devenus aujourd’hui les rois et les reines, pourquoi Genève les a si souvent attirés, et comment l’opéra, au cours de son histoire, les a fait chanter.

Planète ROYALE

Titulaire d’une maîtrise d’Histoire de l’université de Toulouse, André Larané est l’auteur de plusieurs livres dont une Chronologie universelle (Librio, 2006), régulièrement rééditée, et Notre Héritage, Ce que la France a apporté au monde (L’Artilleur, 2022).

Il anime Herodote.net, principal média d’Histoire en ligne francophone avec plus de vingt mille articles.

La famille royale d’Angleterre exerce toujours autant de fascination, mais le pouvoir des Tudor est bien loin … comme partout ailleurs, ou presque. Si le monde compte encore 44 monarchies, bien peu de rois exercent un réel pouvoir. Embarquons pour un tour de la planète des têtes couronnées.

Par André Larané

En 1845, peu après que Donizetti eut composé sa trilogie des opéras « Tudor », tous les États de l’Ancien Monde (Europe, Asie, Afrique) étaient des monarchies, à l’exception de la Suisse ... et de Saint-Marin. Les républiques, au nombre d’une dizaine, se rencontraient seulement en Amérique. Encore ce continent comptait-il un empire de taille, le Brésil ! Nous n’en sommes plus là. Sur les 197 États reconnus aujourd’hui par l’ONU, on ne compte que 44 monarchies, dont 15 qui relèvent du Commonwealth britannique et ont pour monarque le roi Charles III Windsor. Ces monarchies rassemblent au total 575 millions de sujets en 2021. C’est environ 7% de la population mondiale. Notons qu’il n’y a plus de femme régnante depuis la mort d’Élisabeth II le 8 septembre 2022 et l’abdication de Margrethe II de Danemark le 14 janvier 2024. Les monarchies (du grec monos : seul, et arkhein :

commander) désignent le gouvernement d’un État par une seule personne, conformément aux lois en vigueur et sans limitation de durée. Elles se distinguent sur ce dernier point seulement des républiques, lesquelles se définissent par l’élection du chef de l’État pour un mandat de durée limitée, soit par les représentants du peuple (IIIe et IVe Républiques françaises), soit par les citoyens eux-mêmes (Ve République). La Suisse sort du lot car la fonction de chef de l’État y est détenue par le Conseil fédéral.

Monarchies « absolues » et constitutionnelles

Les formes monarchiques sont tout aussi diverses que les formes républicaines. Il en est de très autoritaires, dans lesquelles le pouvoir du souverain n’est limité que par le bon vouloir de son entourage proche et la crainte d’un soulèvement populaire. Elles sont dites « absolues » d’après un vocable apparu en 1796 pour désigner la monarchie française d’Ancien Régime. C’est le cas de l’Arabie saoudite et de l’émirat du Qatar, où tous les pouvoirs sont entre les mains du souverain. Les autres monarchies autoritaires ou « absolues » de la planète sont le sultanat de Brunéi (Insulinde) et le royaume d’Eswatini (Afrique australe), sans oublier l’État du Vatican !

20 le pouvoir royal

Danemark, Frederik X a succédé à la reine Margrethe II qui a abdiqué en sa faveur le 14 janvier 2024.

Arabie saoudite, Le roi Salmane ben Abdelaziz al Saoud règne sur l’Arabie saoudite depuis 2015. Âgé de 88 ans, c’est l’un des plus vieux monarques du monde.

Angleterre, Couronné en 2023 à l’âge de 75 ans, après le décès d’Élisabeth II, Charles III règne sur un Commonwealth rassemblant 15 États. Il a annoncé publiquement être soigné pour un cancer.

Espagne, Le roi Felipe VI d’Espagne règne depuis 10 ans, depuis l’abdication de son père Juan Carlos dont il a refusé l’héritage « afin de préserver l’exemplarité de la Couronne ».

Malaisie, Ibrahim Isamil est roi de Malaisie depuis le 30 janvier 2024. La Malaisie est l’une des rares monarchies électives du monde, le roi est élu par la Conférence des dirigeants pour 5 ans.

Tonga, Tupou VI a accédé au royaume du Tonga après la mort de son frère le roi Tupou V, qui avait renoncé à l’essentiel de ses prérogatives au bénéfice du parlement.

Lesotho, Letsie III, roi du Lesotho depuis 1996. Ses fonctions sont purement honorifiques.

21

le pouvoir royal

Le roi Willem-Alexander des Pays-Bas, en compagnie de la reine Máxima, lit le discours du trône devant les parlementaires des deux chambres réunies, en 2023. Le « Prinsjesdag », ou jour du prince, tombe le troisième mardi du mois de septembre. © Robin Van Lonkhuijsen / EPA / KEYSTONE

L’émir du Qatar, Tamim ben Hamad

Al Thani, le samedi en mars 2024 à Doha.

© Belga / IMAGO

Charles III en tenue royale prend la pose deux jours après son couronnement du 6 mai 2023, dans la salle du trône du Palais de Buckingham. Il porte la robe d’apparat, la couronne d’État impériale et tient l’orbe et le sceptre du souverain.

© Hugo Burnand / Buckingham Palace / AFP

L’empereur du Japon Naruhito lors de la 213e session de la Diète, en janvier 2024. L’empereur n’a aucun pouvoir et il est si contraint par le protocole qu’il est parfois présenté comme le seul prisonnier politique du monde à ne pas être soutenu par Amnesty International.

© Kazuki Oishi / Sipa / IMAGO

22

En Belgique, en Espagne et dans une moindre mesure au Royaume-Uni, où les tensions sécessionnistes sont très fortes, la monarchie demeure le principal ferment d’unité.

La transmission de la couronne, lorsque le titulaire vient à décéder ou abdiquer, est soit héréditaire, soit élective, soit consultative.

Au début du Moyen Âge, en Europe, plusieurs monarchies étaient électives, y compris la dynastie capétienne : pendant trois siècles, le roi de France eut soin de faire élire de son vivant son fils aîné pour successeur et c’est seulement avec Philippe Auguste que l’hérédité entra dans les habitudes. Le Saint-Empire et la Pologne-Lituanie sont restées des monarchies électives jusqu’au XVIIIe siècle. Au XIXe siècle se généralisa en Europe la transmission héréditaire de père en fils (primogéniture mâle) : à la mort du souverain, l’aîné de ses garçons monte sur le trône (dans certains pays comme le Royaume-Uni, si le souverain défunt n’a pas de fils survivant, c’est sa fille aînée qui lui succède). Deux exceptions : le Saint-Siège et la coprincipauté d’Andorre. Les monarchies du reste de la planète sont héréditaires, à l’exception du Cambodge et de l’Arabie saoudite. Dans ce pays, la monarchie a été fondée dans le sang en 1932 par Ibn Saoud et, jusqu’à ce jour, se sont succédé sur le trône ses différents fils, désignés à chaque fois par un conseil de famille. Le successeur de l’actuel roi pourrait être son fils Mohammed ben Salmane, mais rien n’est acquis.

Record européen de monarques

Au total, sur les vingt-huit monarques actuels, douze sont en Europe occidentale. À l’exception d’un seul (le souverain pontife !), ils exercent leur fonction dans le cadre d’un régime constitutionnel parlementaire – et plus démocratique que la plupart des républiques. En Scandinavie (Danemark, Suède, Norvège), ces monarques ont une fonction plutôt décorative. Notons que les rois de Suède descendent d’un maréchal de Napoléon Ier, Jean-Baptiste Bernadotte. Le roi en exercice l’avait adopté faute d’héritier direct. Il était

surnommé dans ses jeunes années « Sergent Belle-Jambe » et monta sur le trône sous le nom de Charles XIV.

En Belgique, en Espagne et dans une moindre mesure au Royaume-Uni, où les tensions sécessionnistes sont très fortes, la monarchie demeure le principal ferment d’unité. Hormis le royaume des Pays-Bas et le grandduché du Luxembourg, les autres monarchies européennes sont des micro-États : Vatican, Andorre et principautés de Monaco et Liechtenstein.

Le Moyen-Orient constitue, après l’Europe, le deuxième conservatoire de la monarchie, avec sept monarchies arabo-musulmanes. À part le royaume saoudien et l’émirat qatari, déjà cités, ces monarchies ont des formes constitutionnelles. C’est le cas du sultanat d’Oman, de l’émirat du Koweït, du royaume de Bahreïn, des Émirats arabes unis ainsi que de la Jordanie. Cette dernière, qui faisait autrefois partie de la Palestine, est une création des Britanniques qui remonte à l’entredeux-guerres.

En Afrique du nord, le royaume du Maroc fait remonter ses origines au VIIIe siècle. Sans être un modèle de démocratie, c’est une monarchie constitutionnelle stable en dépit d’un environnement très agité. À la pointe sud du continent, les royaumes du Lesotho (ex-Basutoland) et d’Eswatini (ex-Swaziland) sont de petits États enclavés en Afrique du Sud et dont les origines remontent aux guerres zouloues du XIXe siècle. Le premier est une monarchie constitutionnelle, le second une monarchie « absolue ».

Ancienneté asiatique

L’Asie orientale compte six monarchies de grande ancienneté. À tout seigneur tout honneur : la plus ancienne de toutes est le Japon. L’Empire du Soleil Levant fait remonter ses origines à une déesse, excusez du peu. C’est en 660 av. J.-C. qu’un descendant de la déesse Amaterasu serait monté sur le trône sous le nom de Jimmu Tenno. Son lointain descendant règne aujourd’hui sur 120 millions de sujets, soit presque autant que le roi d’Angleterre. Mais il n’a aucun pouvoir et, pire que cela, il est si contraint par le protocole que d’aucuns le présentent comme le seul prisonnier politique au monde qui n’ait pas droit à la compassion d’Amnesty International !

23

Le monarque le plus aimable est sans doute celui du Bhoutan, Jigme Singye Wangchuck, qui a inventé il y a cinquante ans le BNB (Bonheur National Brut).

La Thaïlande est l’autre grande monarchie asiatique. Plus fragile que la précédente, elle n’échappe pas aux coups d’État militaires, mais, comme l’Angleterre, elle a bénéficié du prestige de son précédent souverain, Bhumibol, lequel a régné 70 ans et 4 mois (1946-2016), soit seulement trois mois de moins qu’Élisabeth II. Le Cambodge, éphémère république « populaire » du Kampuchea, est redevenu une monarchie en 1993. Le souverain actuel, élu en 2004 suite à l’abdication de son père Norodom Sihanouk, n’exerce aucun pouvoir et le pays, havre du capitalisme mondialisé, est gouverné d’une main de fer depuis 36 ans par Hun Sen, ancien militant khmer rouge, et son fils Hun Manet qui lui a succédé en 2023 au poste de Premier ministre. La Malaisie a la forme originale d’une monarchie fédérale élective. Le pays est une fédération de neuf sultanats et il appartient au Conseil des sultans de choisir en son sein le chef de l’État. Celui-ci, qui porte le titre de roi, est élu pour une période de cinq ans qui peut être prolongée. Ancien protectorat britannique comme la Malaisie, le sultanat de Brunéi est un richissime micro-État pétrolier au nord de l’île de Bornéo. C’est aussi l’une des dernières monarchies absolues de la planète.

S’il fallait enfin désigner le monarque le plus aimable, nul doute que nos regards se porteraient vers le Bhoutan, un État bouddhiste de l’Himalaya, dont le roi Jigme Singye Wangchuck a inventé il y a cinquante ans le BNB (Bonheur national brut), un indicateur destiné à remplacer le PNB usuel (Produit national brut). Ce roi a aussi doté son pays d’une Constitution très démocratique avant d’abdiquer en 2006 au bénéfice de son fils aîné.

Notons pour finir le royaume de Tonga, un vaste archipel océanien de 170 îles et cent mille habitants, avec une monarchie héréditaire et constitutionnelle. Nul ne sait ce qu’il adviendra de cette monarchie et des vingt-sept autres dans les prochaines décennies. Une seule chose est sûre : il n’y en aura pas de nouvelles… même si la Corée du Nord se montre tentée par le principe du pouvoir à vie doublé de sa transmission héréditaire.

Le roi Khesar et son épouse Jetsun Pema, une étudiante en relations internationales, rencontrée à Londres, est le fils aîné du quatrième et précédent roi dragon du Bhoutan, Jigme Singye Wangchuck, et de la troisième épouse de son père, la reine Ashi Tshering Yangdon. © Conditions Générales Photo / IMAGO

24 le pouvoir royal

16 juillet 2021 : Haji

Sir Hassanal Bolkiah

Mu’izzaddin Waddaulah, sultan de Brunéi, prononce un discours

le 15 juillet 2021. © Xinhua / IMAGO

Mohammed VI accompagné du Prince Moulay Rachid au Mausolée

Mohammed V lors d’une veillée religieuse en commémoration du 25e anniversaire de la mort du défunt

Roi Hassan II, à Rabat le 25 octobre 2023.

© Maghreb Arabe Press (MAP) / AFP

Le roi du Swaziland Mswati III arrive à la cérémonie annuelle de la danse des roseaux, Manzini, le 28 août 2016.

© Shiraaz Mohamed / EPA / Keystone

rdv.

Au Grand Théâtre de Genève Trilogie Tudors

Du 18 au 30 juin 2024

gtg.ch/trilogie-tudors

Anna Bolena

Les 18 et 26 juin

Maria Stuarda

Les 20 et 28 juin

Roberto Devereux

Les 23 et 30 juin

25

LES TUDOR, une fascination sans fin

D’Henri VIII à Élisabeth 1re, la dynastie qui a régné sur l’Angleterre au XVIe siècle n’a cessé de passionner les historiens et les artistes, de Shakespeare à Donizetti et à la série Les Tudors. Exploration d’un phénomène.

Par Virginie Nussbaum

Élisabeth 1re, son père Henri VIII et sa mère Anne Boleyn, cinquième et dernier membre de la dynastie des Tudor. © Wikimedia Commons

ELa série The Tudors (2007) raconte la vie sulfureuse du roi Henri VIII au XVIe siècle. Une cour d’Angleterre où se mêlent (entre autres) trahisons et manipulations.

© Bord Scannan Na Heireann /Canadian Broadcasting CORP. / IMAGO

Passée par des études en relations internationales puis l’Académie du journalisme et des médias de Neuchâtel, Virginie Nussbaum officie comme journaliste au sein de la rubrique Culture du Temps depuis 2017. Lorsqu’elle ne co-produit pas le podcast Brise Glace, elle écrit volontiers sur les musiques actuelles, les séries TV et tout ce qui l’enthousiasme sur les scènes de Suisse romande et d’ailleurs.

lle entre à la cour lors d’un bal masqué, où elle exécute une danse complexe. Séduit le roi qui la courtise durant des années, finit par l’épouser ... et ordonne sa décapitation quatre ans plus tard.

Ce sort funeste, c’est celui d’Anne Boleyn, seconde épouse du roi d’Angleterre Henri VIII, accusée d’adultère et morte sur l’échafaud en 1536. Une liaison plus que dangereuse que raconte Gaetano Donizetti dans Anna Bolena, premier des trois opéras que le compositeur italien a consacrés à la dynastie des Tudor. Des œuvres composées entre 1830 et 1837, toutes à l’affiche du Grand Théâtre de Genève en juin – la création de Roberto Devereux venant compléter la trilogie entamée il y a deux saisons. Après Anna Bolena puis Maria Stuarda, nous y rencontrons le comte d’Essex et favori d’Élisabeth Ire, décapité à la hache pour trahison en 1601 après avoir fomenté un coup d’Etat contre cette dernière.

Le drame lyrique : un genre tout trouvé pour relire ces pages d’histoire chahutées, dont s’emparera aussi Camille Saint-Saëns dans son opéra Henri VIII, en 1883. Mais les compositeurs ne sont de loin pas les seuls à avoir revisité la maison Tudor. Des siècles après la mort d’Élisabeth Ire sa dernière monarque, cette dynastie issue d’une famille noble galloise, à la tête de l’Angleterre entre 1485 à 1602, fascine encore les

26 le pouvoir royal

historiens comme la fiction. Le septième art en particulier n’a eu de cesse de la porter à l’écran –du film muet Anna Boleyn en 1920, qui fera d’Emil Jannings une star du cinéma allemand, à Shakespeare in Love (1998) de John Madden, qui vaudra à Judi Dench un Oscar pour son interprétation d’Élisabeth Ire, en passant par Deux Sœurs pour un roi (2008), avec Natalie Portman et Scarlett Johansson dans les rôles d’Anne et Mary Boleyn.

Mais c’est avec une série TV que le mythe sera cristallisé dans la culture populaire contemporaine : Les Tudor, programme du showrunner britannique Michael Hirst diffusé entre 2007 et 2010. Quatre saisons librement adaptées de la vie d’Henri VIII, personnage aussi cruel que sulfureux incarné par un Jonathan Rhys-Meyers aux yeux de glace. Ce succès populaire en inspirera d’autres, dont Six, comédie musicale britannique sur les six épouses du roi qui a récemment enflammé les planches de Corée du Sud comme de Broadway. Un engouement considérable pour une family dont le règne n’a finalement duré qu’un peu plus d’un siècle. Mais alors comment comprendre cette « Tudormania » ?

Anna Boleyn et son histoire tragique racontée en 1920 par le réalisateur Ernst Lubitsch avec des décors opulents. © Everett Collection / IMAGO

Modernes et magiques

D’abord, parce que malgré sa relative brièveté, l’ère Tudor est celle de plusieurs tournants historiques. En particulier la Réforme anglaise, ou comment l’Église d’Angleterre s’est émancipée de l’autorité du pape et de l’Église catholique romaine. Une rupture qui s’inscrit certes sur le temps long, et dans le mouvement plus vaste de réforme protestante en Europe. Mais elle ne sera véritablement enclenchée que lorsque Henri VIII, réclamant au pape Clément VII l’autorisation d’annuler

27

Deux Sœurs pour un roi (2008), avec Natalie Portman et Scarlett Johansson dans les rôles d’Anne et Mary Boleyn. © Mary Evans AF Archive / BBC Films / Allstar / IMAGO

son mariage avec sa première femme, Catherine d’Aragon, essuie un refus qu’il ne peut supporter. Au tour du monarque de se proclamer chef ecclésiastique – et de renverser l’avenir du pays ...

De quoi faire des Tudor des mythes nationaux, des symboles identitaires dès le XVIIIe siècle, explique William Robison, historien et co-auteur de The Tudors on Film and Television (2013). « Les puritains en particuliers étaient fascinés par Élisabeth, qu’ils considéraient comme la sauveuse de l’Angleterre pour avoir combattu l’Armada espagnole et défendu corps et âme le protestantisme. Au XIXe siècle, on fera d’elle et d’Henri VIII les créateurs de l’État anglais moderne, en quelque sorte. L’opéra étant l’équivalent de notre concert rock de l’époque, il est logique qu’il ait reflété ça ! »

Historiquement déterminante, la période occupe aussi une place bien particulière dans notre imaginaire collectif, souligne Joanne Paul, historienne spécialiste de la Renaissance et autrice de The House of Dudley, a New History of Tudor England (2022). « D’un côté, elle

correspond à ce qui nous apparaît comme médiéval au sens romantique du terme – il y a encore les chevaliers, la galanterie, les grandes robes et les bijoux, et même un semblant de magie. De l’autre, on y reconnaît une forme de modernité à laquelle nous pouvons nous rattacher. »

Choisir son camp

Ce sont aussi des histoires dans lesquelles on se plonge aisément pour satisfaire son besoin d’évasion. Mariages arrangés, tromperies, luttes de pouvoir ... et exécutions en masse : le siècle Tudor est un siècle brutal – la loi soutenait la mise à mort des reines infidèles ! – et par là-même, captivant.

« Quand vous avez un homme qui se marie six fois, exécute deux de ses épouses, entretient une favorite à côté tout en affichant des problèmes psychologiques évidents ... c’est du pur matériel de soap opera ! » sourit William Robison.

En particulier l’intrigue d’Anne Boleyn, cette reine adulée puis sacrifiée, qui nous confronte à notre propre humanité, souligne Joanne Paul. « À l’époque déjà, les gens choisissaient leur camp, et pas seulement sur la base de leur religion ou de leur allégeance. La figure de Catherine d’Aragon, première épouse du roi trompée avec Anne Boleyn, faisait écho à l’expérience de beaucoup de femmes, tout comme Anne Boleyn incarnait cette personnalité aux idées nouvelles. On gravitait vers l’une ou vers l’autre, et c’est encore le cas 500 ans plus tard ! »

28 le pouvoir royal

Finalement, chaque époque revisite les Tudor avec son propre prisme, comme un miroir tendu à la société.

« Le film Henri V de Laurence Olivier, sorti en 1944, visait à remonter le moral des troupes britanniques en vue du débarquement en Normandie, illustre William Robison. Plus récemment, The Hollow Crown (2012), avec Tom Hiddleston, reflétait bien notre rapport à la guerre au XXIe siècle. » Plus improbable : parmi les films de propagande pré-Seconde Guerre mondiale, les Tudor apparaissent sur les pellicules anglaises ... mais pas seulement. « Chez les Allemands aussi ! Ils ont fait de Marie reine d’Écosse une sorte de héros teuton, tandis qu’Élisabeth prend les traits d’une méchante Churchill ! »

L’accession de Jacques Ier en 1603 a établi une nouvelle dynastie sur le trône d’Angleterre, après plus d’un siècle de règne des Tudor. Cette estampe voulait démontrer que Jacques Ier avait droit au trône par l’intermédiaire de son arrière-grand-mère, Margaret Tudor, sœur d’Henri VIII. © United Archives International / IMAGO

Romance à tout prix

Formidable pâte à récit, l’épopée des Tudor a été de tous temps remodelée sans ménagement par la fiction, rarement astreinte aux vérités historiques. Les scénaristes (à commencer par Shakespeare lui-même !) prêtant de nombreuses romances à Henri V, qui n’a pourtant vécu que 35 ans, comme à Élisabeth 1re, pourtant surnommée la « Reine Vierge ». Au risque d’édulcorer les faits, au grand dam des historiennes et historiens. « Femme célibataire refusant de se marier, afin de ne pas s’assujettir à un homme, Élisabeth n’a pas eu d’héritier et, durant 45 ans, sera constamment sous la menace de complots, d’attaques contre son pays ... et y survivra, rappelle William Robison. C’est déjà fascinant en soi, pas besoin d’en rajouter ! » Sans oublier Marie Tudor, Marie reine d’Écosse, Catherine de Médicis, Marguerite de Navarre ... la période ne manque pas de figures féminines fortes, malheureusement souvent figées dans des personnages stéréotypés, regrette Joanne Paul – d’autant que ces récits façonnent irrévocablement notre perception du passé. Mais lentement, les représentations évoluent, se réjouit l’experte. « On commence à les envisager comme des figures complexes, en s’éloignant enfin de l’idée que le public veut des personnages unidimensionnels, comme l’a prouvé Game of Thrones à la télévision ! À ce niveau-là, il y a de plus en plus d’échanges entre producteurs, scénaristes et chercheurs, chercheuses. J’ai moi-même pu participer à différents projets en tant que consultante. »

Gaetano Donizetti aurait-il eu quelques siècles d’avance ? Dans un entretien au Temps, Mariame Clément et Julia Hansen expliquaient comment la trilogie Tudors leur permettait d’explorer la destinée d’Élisabeth Ire, de ses traumatismes d’enfant au grand âge, de la femme à la couronne. La force du livret ? « Son ambiguïté ».

rdv.

Au Grand Théâtre de Genève

Trilogie Tudors

Du 18 au 30 juin 2024

gtg.ch/trilogie-tudors

Anna Bolena

Les 18 et 26 juin

Maria Stuarda

Les 20 et 28 juin

Roberto Devereux

Les 23 et 30 juin

29

Valer Sabadus (Néron) et Jeanine De Bique (Poppée) dans Le Couronnement de Poppée de Monteverdi mis en scène par Ivan Fischer (Grand Théâtre, saison 2021-22).

© Hirling Balint pour le Grand Théâtre de Genève

L’opéra couronné : histoire d’un règne

Docteur en musicologie, agrégée de musique et diplômée d’État de technique vocale, Chantal Cazaux a enseigné pendant dix ans à l’université de Lille et été rédactrice en chef de L’AvantScène Opéra de 2012 à 2022. Elle est l’auteure aux éditions Premières Loges de Verdi, mode d’emploi (2012), Puccini, mode d’emploi (2017) et Rossini, mode d’emploi (2020).

Empereurs romains, souverains anglais, tsars de Russie… En plus de quatre siècles d’histoire, l’opéra a souvent mis en scène des personnages royaux ou princiers. Mais leur présence a obéi au cours du temps à de multiples stratégies esthétiques ou politiques.

Par Chantal Cazaux

30 le pouvoir royal

Dès sa naissance dans les années 1590-1600, l’opéra prend pour modèle théâtral l’univers antique et sa principale source d’inspiration : la mythologie gréco-romaine. Un premier corpus voit le jour, peuplé de dieux et déesses (Jupiter et Junon, Vénus et Apollon, Diane et Mercure, etc.), et de personnages surnaturels ou surhumains (tels la nymphe Eurydice ou le héros Orphée), plus prestigieux même que les rois légendaires. Lesquels viennent bientôt enrichir le répertoire : Ulysse, roi d’Ithaque, inspire à Monteverdi Il ritorno d’Ulisse in patria (Le Retour d’Ulysse dans sa patrie, 1640) ; Didon, reine de Carthage, est l’héroïne de La Didone de Cavalli (1641), lequel consacre aussi un opéra à Jason, fils du roi d’Iolcos (Il Giasone, 1649). Ce goût de l’opéra pour les figures mythologiques perdurera au cours des siècles. Le XIXe lui invente un versant parodique avec Offenbach (Orphée aux enfers, La Belle Hélène) et en diversifie la géographie : nordique chez Wagner (Der Ring des Nibelungen et son dieu Wotan), slave chez Dvořak (Rusalka et son ondine), germanique chez Puccini (les esprits des Villi). Le XXe siècle suivra, riche en rois et reines de légende ou de fiction littéraire : des Aventures du roi Pausole d’après Pierre Louÿs (Honegger, 1930) à Penthesilea (Dusapin, 2015), reine des Amazones, en passant par Œdipe (Enesco), Prometeo (Nono), Ubu rex d’après Jarry (Penderecki) ou Re Orso (Le Roi Ours) de Marco Stroppa d’après Arrigo Boito.

Royauté et exemplarité

Mêlant sans scrupule personnages divins et plébéiens, registres noble et bouffon, l’opéra vénitien du XVIIe siècle provoque une réaction : l’opera seria exige au siècle suivant des personnages exclusivement nobles et une intrigue édifiante. Forte de sa crédibilité mémorielle, l’histoire antique supplante peu à peu la mythologie comme source d’inspiration. S’ouvre alors le règne lyrique des empereurs et impératrices romains ou orientaux – un cercle que l’on élargira aux généraux suprêmes, consuls ou dictateurs. Certes, ce n’est pas nouveau : en témoignent L’incoronazione di Poppea (Monteverdi, 1643) ou Scipione l’Africano (Cavalli, 1664). Mais la démultiplication est fulgurante. Voyez Haendel, d’Agrippina (1709) à Tolomeo (Ptolémée, 1728), sans compter Lucio Cornelio Silla (sur Sylla), Ottone (d’après les vies d’Othon Ier et Othon II), Giulio Cesare, Tamerlano (sur le khan mongol) ou Scipione. Les princes persans Xerxès ou Artaxerxès (son fils) sont également des figures de choix.

Vivaldi n’est pas en reste, avec Tito Manlio (1719) ou Farnace (1727, sur le roi du Pont). Mozart illustrera la même veine avec Mitridate, rè di Ponto (1770), Lucio Silla (1772) puis La clemenza di Tito (1791). Dans une Europe monarchique, ce choix de l’histoire antique (ou médiévale) est un gage accordé à la censure, évitant tout cas de lèsemajesté – d’autant que l’artiste est tributaire de son mécène-employeur, le plus souvent monarque ou aristocrate de haut rang. Et quand la commande est de circonstance, le protagoniste royal permet alors de filer une métaphore glorifiante : tel est le cas de La clemenza di Tito de Mozart, destiné aux célébrations pragoises du couronnement de l’empereur Léopold II comme roi de Bohême.

Jane Seymour (Stéphanie d’Oustrac) et la reine Anne Boleyn (Elsa Dreisig) sous l’œil de la future reine Élisabeth dans

Anna Bolena de Donizetti, premier des trois opéras de la trilogie des Tudors mis en scène par Mariame Clément, dont l’intégrale sera présentée en juin 2024 au Grand Théâtre.

© Magali Dougados pour le Grand Théâtre de Genève

31

Figures de l’Histoire en marche

Au XIXe siècle, l’opéra se nourrit de plus en plus de sources littéraires plus libres de leur rapport à l’histoire, car indifférentes au carcan censuré de la représentation. Peu à peu, les figures royales historiques apparaissent en scène et ressuscitent un passé plus proche.

Un premier mouvement apparaît en Italie, sous l’impulsion croisée de la littérature anglaise (Sophia Lee, Walter Scott) et du théâtre de Schiller. Évoquant la Renaissance anglaise, la « mode Tudor » des années 1810-1840 est suffisamment éloignée dans le temps pour ne pas trop inquiéter la censure, mais assez ancrée dans la culture commune pour toucher le spectateur. S’illustrent ici Rossini (Elisabetta, regina d’Inghilterra), Donizetti (Elisabetta al castello di Kenilworth, Anna Bolena, Maria Stuarda, Roberto Devereux) ou Pacini (Maria, regina d’Inghilterra). Une génération plus tard, Verdi s’attache à l’empereur Charles Quint (Ernani puis Don Carlos) et à Gustave III de Suède… qu’il doit néanmoins « maquiller » en aristocrate bostonien (Un ballo in maschera, 1859) : représenter en scène l’assassinat de ce roi, encore frais dans les mémoires (1792), était impossible pour la censure italienne. Mais pas pour la censure française : le Gustave III d’Auber avait pu être monté en 1833. Car la France connaît également sa vague historiciste : le grand opéra français a à cœur les sujets politico-religieux mettant en jeu le pouvoir royal : Marguerite de Valois apparaît ainsi dans Les Huguenots de Meyerbeer. Quant à rire des rois, la chose devient possible dans le répertoire léger, mais à la condition de la fiction absolue : chez Offenbach, La Grande-Duchesse de Gérolstein règne ainsi sur un empire… d’opérette.

Bernard Richter (Titus) dans La Clémence de Titus de Mozart, dans la mise en scène révolutionnaire de Milo Rau qui n’avait pu être montrée au public en raison du Covid, mais qui fut diffusée en streaming. Le spectacle sera repris la saison prochaine. © Carole Parodi pour le Grand Théâtre de Genève

Dans les opéras d’aujourd’hui, alors que les régimes démocratiques ont gagné la carte européenne, les figures présidentielles ont remplacé les rois.

Parallèlement à la mode Tudor, celle des tsars de Russie colore aussi le siècle. Pierre le Grand est le héros de Zar und Zimmermann (Lortzing, 1837) et de L’Étoile du Nord (Meyerbeer, 1854) ; Ivan le Terrible, celui d’Ivan IV de Bizet (création posthume en 1951) ; l’imposteur Dimitri, celui de Dimitrij (Dvořak, 1882). Après un premier opéra consacré à Boris Godounov (1874), Moussorgski évoque les luttes dynastiques précédant le règne de Pierre le Grand dans La Khovantchina (création posthume en 1886).

32 le pouvoir royal

Dmitry Ulianov (Philippe II) face au marquis de Posa (Stéphane Degout) dans Don Carlos de Verdi, mis en scène par Lydia Steier, qui a ouvert la saison

2023-24 du Grand Théâtre. © Magali Dougados pour le Grand Théâtre de Genève

Une royauté désenchantée

Marie-Claude Chappuis (Didon) dans Didon et Énée de Purcell, mis en scène par Franck Chartier, autre spectacle qui n’avait pas été ouvert au public et diffusé en streaming, qui sera lui aussi repris dans une prochaine saison. © Carole Parodi pour le Grand Théâtre de Genève

Le tournant du XXe siècle est crucial : l’opéra s’enhardit à représenter des figures royales ou aristocratiques en perte de pouvoir. Même fictive, la haute aristocratie figurée chez Richard Strauss est à ce titre exemplaire : dans Der Rosenkavalier (1911), la maréchale-princesse Thérèse von Werdenberg – écho de Marie-Thérèse d’Autriche –est confrontée à la déréliction de son propre monde (le baron Ochs) et à la grande bourgeoisie en pleine ascension (Faninal) ; Arabella oppose de façon similaire la famille du comte Waldner au riche Mandryka. Le sort de la noblesse sous la Révolution française est un cas extrême : dans Andrea Chénier (1896), Giordano mène à l’échafaud la muse du poète (Aimée de Coigny, duchesse de Fleury, devenue Madeleine de Coigny dans le livret). Soixante ans plus tard, les Dialogues des carmélites de Poulenc d’après Bernanos (1957) suivent une communauté de religieuses, pour la plupart aristocrates, jusqu’à la guillotine. Même quand le « modèle » historique est épargné par l’Histoire, son décalque de fiction ne l’est pas : inspiré de l’empereur Frédéric II, Le Prince de Hombourg de Henze d’après Kleist (Der Prinz von Homburg, 1960) perd ainsi tous ses moyens. Droit divin et sang bleu ont décidément moins bonne presse : le règne de l’opéra couronné s’achève. Et si elle est « glorieuse », c’est que l’Élisabeth Ire de Gloriana (Britten, 1953) renoue avec les commandes de circonstance –