ARCHEOLOGIA DI UN ANTICO ANCORA PRESENTE

di Angelo Bertani

All’apparenza Elio Ciol con le sue fotografie di Leptis Magna, Sabratha, Cirene ci invita a una passeggiata archeologica: come una guida d’eccezione egli ci conduce tra le antiche vestigia e ci segnala i monumenti più insigni, ci indica i reperti più importanti, le tracce più significative di un passato solitamente considerato autorevole, ove riconoscere pure la cultura di una romanità che nell’epoca dei grandi imperatori si espanse in quelle terre del Nord Africa al limite del conosciuto, dell’hic sunt leones. Sappiamo bene che furono gli archeologi italiani per primi, già all’inizio del ‘900, al tempo dell’occupazione della Libia, a porre in luce alcuni monumenti, a condurre scavi sistematici, ad avviare ricomposizioni più o meno filologicamente corrette. Tuttavia sappiamo anche che quelle stesse vestigia servirono poi, proprio in quanto segno della “romanità”, a giustificare le velleità egemoniche di un altro impero, anacronistico, sgangherato e tragico, che parlava alto da certi balconi italici, con il petto in fuori, di Quarta Sponda e di Mare Nostrum. Naturalmente di tutto questo non c’è traccia nelle limpide immagini di Elio Ciol, assolutamente aliene da qualsiasi enfasi retorica: infatti la passeggiata archeologica che egli ci invita a fare con lui è piuttosto, metaforicamente, un’esortazione a confrontarci con le rovine della storia e dunque con le tracce ineludibili del tempo per trarne motivo di pacata ma inevitabile meditazione per il presente.

È stato il Rinascimento ad assegnare primariamente un valore positivo e culturalmente pregnante alle vestigia classiche, sia nell’ambito della riscoperta filologica, o meglio appunto della rinascita della cultura latina e greca, sia nell’ambito di un umanesimo cristiano che nell’evocazione di quelle rovine vedeva la cesura (in una storia comunque dal significato provvidenziale) tra l’età antica e l’età nuova, quella contrassegnata dall’avvento del messaggio cristiano: ecco allora le tante pale d’altare quattro-cinquecentesche raffiguranti l’Adorazione dei Magi o magari una Sacra conversazione (e pure alcune opere del nostro Giovanni Antonio de’ Sacchis) che mostrano sullo sfondo o tutt’attorno dei resti classici. E poi però fu il Settecento a dare nuovo significato, sostanzialmente laico, alle rovine antiche: certo la Ragione doveva in ogni caso interrogarsi sul senso della storia, su quel sovrapporsi catastrofico dei secoli e delle epoche, sui lasciti di un pensiero progressivo che doveva al fine illuminare, sperabilmente rinnovato e salvifico, la contemporaneità: forse anche per questo Denis Diderot era uscito con l’esclamazione liberatoria «Beati gli antichi, che non avevano antichità». Tuttavia sempre nel Settecento (le epoche non sono mai dei monoliti) erano sorti e progressivamente erano emersi nuovi fermenti che, pure a seguito delle mancate o non consolatorie risposte della Ragione sul senso della storia, incominciarono a interpretare in modo

diverso le rovine classiche, a cui significativamente si aggiungevano allora quelle di altre epoche più recenti, ad esempio del Medioevo: il nuovo sentimento del sublime già preromantico metteva a confronto caducità e perennità, umano e sovrumano, storia e natura, e addirittura finito e infinito, e le rovine del tempo si prestavano bene a tale tipo di riflessioni.

In tale articolato contesto settecentesco è emblematico, e ben noto, il caso di Giovanni Battista Piranesi. Il grande artista veneziano con le incisioni delle Vedute di Roma e delle Antichità romane contribuì in modo determinante a delineare una nuova concezione dell’Antico, anche in rapporto al pubblico colto che intraprendeva il Grand Tour pronto a cedere alla fascinazione nei confronti delle autorevoli vestigia del passato. Tramite l’uso sapiente di prospettive scenografiche, di punti di vista ribassati, di accentuati contrasti chiaroscurali, Piranesi riportava di fatto in primo piano la questione dell’eredità culturale di Roma e la proponeva come una delle fonti imprescindibili della cultura europea. Tuttavia le sue vedute spesso erano percorse da piccole e agitate figure che si muovevano come smarrite o stupefatte al cospetto di tanta monumentalità: l’artista, per il loro tramite, pareva instaurare perfino una sorta di dialogo (per certi versi leopardiano ante litteram) tra la Storia e il Passeggere, tra i lasciti ieratici della grande storia antica e l’uomo-viandante che a cospetto delle vestigia di quella stessa vicenda secolare quasi attonito si interroga; e però da ultimo, con le sue Carceri così oscure e labirintiche, Piranesi stesso aprì la strada a una concezione assolutamente drammatica in cui l’Antico veniva sentito come oramai irrecuperabile alle soglie di una nuova epoca avviata verso altri e più inquietanti orizzonti. Nondimeno il regista Fritz Lang si ispirerà

proprio alle Carceri piranesiane per delineare gli scenari di Metropolis (1927).

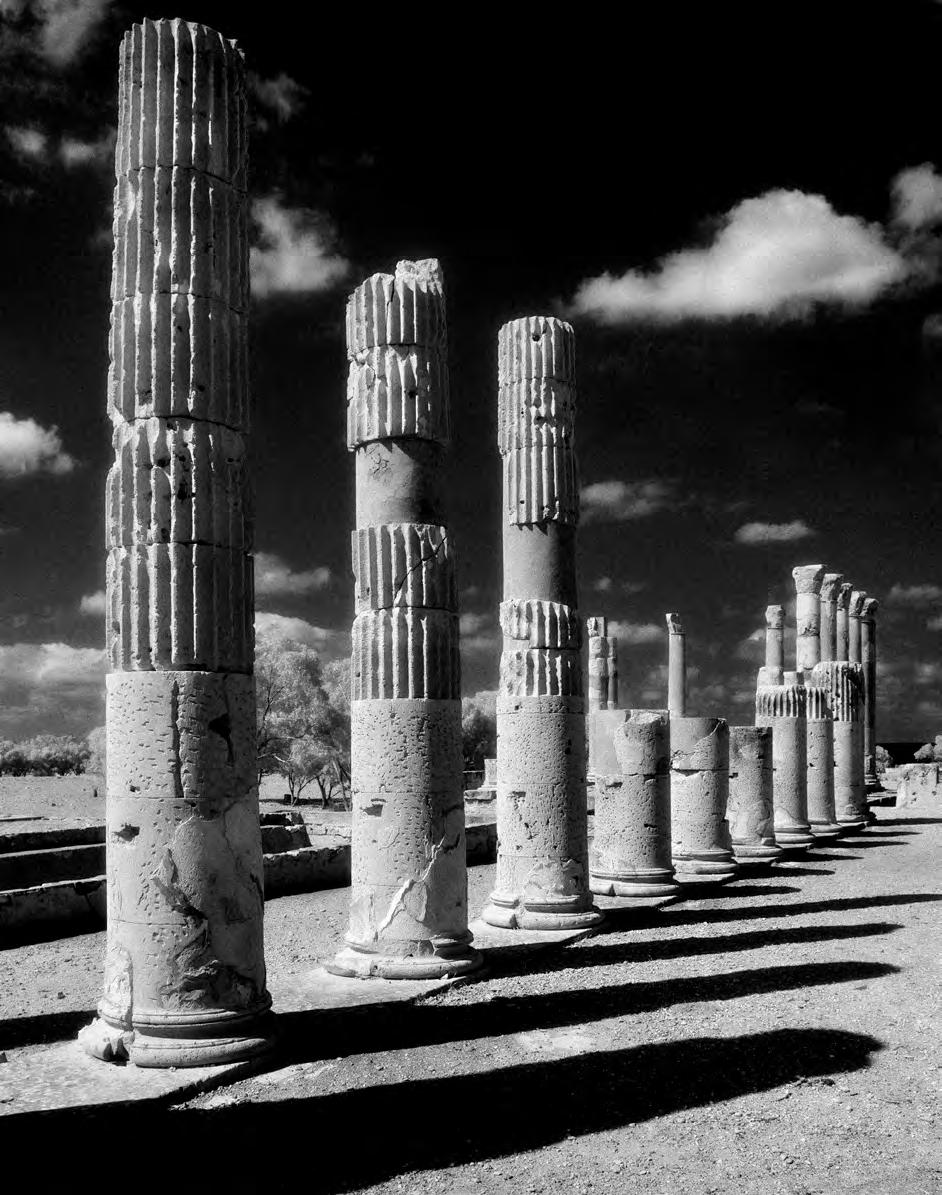

Anche nelle immagini di Elio Ciol c’è un riflesso, quasi inevitabile, delle vedute di Giovanni Battista Piranesi, ma è come un’eco lontana, un tributo d’arte, da estimatore, più che una consonanza di sensibilità. Il marcato e netto bianco e nero delle vedute archeologiche può ricordare il risultato della morsura nelle acqueforti (del resto, all’origine, la fotografia e quell’arte incisoria erano sorelle, figlie entrambe di Alchimia) tuttavia Ciol ben raramente adotta la dinamica e scenografica composizione diagonale (ad esempio si veda la foto della Basilica Occidentale a Tolemaide) tipica di tante incisioni di Piranesi e preferisce invece, per gran parte, una visione frontale, potremmo anche dire classica, da finestra prospettica albertiana: la linea dell’orizzonte è spesso alta per concentrare lo sguardo sulle vestigia antiche e l’attenzione si concentra sulla sovrapposizione di piani graduati in una profondità compressa piuttosto che sulla fuga dinamica delle linee, e dunque l’obiettivo grandangolare è usato con parsimonia, proprio per evitare l’enfasi, la retorica dei sublimi rapimenti e delle estatiche visioni; inoltre non vi è presenza umana diretta perché viene considerata implicita nel tessuto della storia di cui è stata artefice.

La concezione di Ciol in queste immagini rimane sempre realistica e però egli non si accontenta di cercare di riprodurre quella che comunemente si potrebbe dire la realtà, quanto piuttosto, attraverso il perdurare e il mutare delle sue forme visibili, di rendere percepibile qualcosa di più profondo, una sostanza di permanenza, forse anche di infinito in ogni manifestazione dell’uomo e della natura. Da qui deriva la sua particolare attenzione pure simbolica alla luce,

4

elemento certamente essenziale di ogni fotografia, che tuttavia Ciol usa per dare unità alla visione pur evidenziando con precisione ogni dettaglio: e infatti le immagini realizzate con pellicola sensibile all’infrarosso, con i loro cieli oscurati, ci riportano sempre nella inevitabile dimensione storica, a stretto contatto con le opere dell’uomo o con ciò che di esse rimane in una tagliente e alta luce quasi zenitale.

Inevitabilmente in queste fotografie delle antiche città della Libia si fa strada comunque la poetica del frammento, del reperto ormai isolato dal contesto originario e approdato per diverse vie sulla battigia del nostro presente. Di certo la poetica del frammento parte da lontano (che cosa avrà voluto dirci Giorgione nella Tempesta con quella colonna spezzata in un brano all’apparenza di paesaggio?) e tuttavia è divenuta incalzante e stringente in epoche più recenti, dopo la caduta rovinosa di ogni concezione totalizzante, tanto che oramai per noi l’insieme delle conoscenze sembra prendere l’aspetto di un collage dadaista. Nelle immagini archeologiche di Elio Ciol il frammento assume allora il valore di una riflessione sulla vanitas, sulla caducità delle costruzioni umane, e più in generale sullo scorrere del tempo, ma lo fa con una consapevolezza visuale contemporanea. Nelle fotografie scattate a Cirene, ad esempio, le statue mozze e ormai senza volto paiono interrogarsi (e interrogarci) sulla fine traumatica di epoche che allora sembravano luminose ed eternatrici: come muse inquiete di un De Chirico inconsapevole dell’antichità, stanno ora a presidiare un vuoto, un’assenza, una cesura.

Tuttavia le vedute archeologiche, e specie queste delle antiche città della Libia, ci offrono pure un’indicazione assolutamente pregnante per il presente: ogni sito è caratterizzato da molte stratificazioni, ogni

cultura ha lasciato il suo segno sovrapponendosi e integrandosi con le culture precedenti, e tra le fessurazioni traumatiche del tempo si è sempre insinuata una linfa vivificante di continuità, magari nascosta sotto la sabbia dei secoli. In fondo Elio Ciol evidenzia tutto questo per il tramite dell’insieme delle sue fotografie, ma più esplicitamente ce lo indica con le due immagini emblematiche scattate a Tripoli, in cui al di là delle antiche rovine compaiono le costruzioni della città moderna e si innalza un minareto: ancora una volta una sovrapposizione di piani prospettici sta per un legame tra i concetti, tra le considerazioni.

La Libia infatti rinascerà dalle macerie del presente quando le diverse culture sapranno convivere e armonizzarsi e quando, con le sue vestigia antiche ufficialmente già inserite dall’UNESCO nel Patrimonio dell’Umanità, starà davvero a cuore all’umanità. Solo allora anche la Venere di Cirene (la scultura marmorea del II secolo trafugata, restituita, misteriosamente scomparsa) potrà alla fine riapprodare alla sua terra, alla sua dimensione più autentica e ritornare ad essere il simbolo di una bellezza che supera il tempo e ci consola con una promessa di continuità, cioè di civiltà.

RIVEDRÒ LEPTIS

di Andrea Semplici

Questa è una storia che proviene da un passato recente. Poco più di dieci anni fa. Quando, con frequenza, andavo in Libia. Oggi i tempi dei viaggi in Libia sembrano appartenere a ere davvero archeologiche. Come è stato possibile?

Questa è una storia che appartiene al presente. Perché le rovine (questa sì è una storia di archeologia) sono fra le frontiere di una guerra civile feroce, combattuta sulla sponda sud del Mediterraneo. Non credo che nessuno lo avrebbe previsto agli inizi di questo millennio quando la Libia aprì le sue porte al turismo e un leader controverso come Muammar Gheddafi appariva intramontabile. Giravolte terribili della storia. Non sono un archeologo. Ma ho scritto, da giornalista, di archeologie. Niente sapevo della magnificenza di Leptis Magna, della superbia di Sabratha, della dolcezza di Cirene quando, alla fine degli anni ’90, attraversai per la prima volta il confine della Libia. Allora vi era ancora un embargo aereo con la Libia di Gheddafi: vi si poteva andare solo via terra, erano viaggi semplici, ma avevi addosso un senso di avventura. La Libia mi sorprese con la sua bellezza. A quel tempo, solo gli archeologi (e l’ENI) sapevano cosa nascondeva questo paese a un’ora di volo da Roma.

Nel 1999, alla fine di una complessa trattativa diplomatica (avviata dal Vaticano), le Nazioni Unite abrogarono le sanzioni e permisero agli aerei di atterrare a Tripoli. Assistemmo allora a una imprevedibile

metamorfosi: il ràis libico, fino ad allora paria della comunità internazionale, l’uomo che gli Stati Uniti di Ronald Reagan avevano cercato di uccidere, venne messo sul piedistallo più alto degli equilibri mediterranei. Il tiranno spietato, che aveva cercato di scatenare guerre in mezza Africa e finanziato terroristi di ogni latitudine, divenne statista. Fu considerato un insostituibile tassello di stabilità della sponda meridionale dell’Europa.

È durata pochi anni la gloria occidentale di Gheddafi. Il tempo per tutti i leader europei (i governanti italiani in prima fila) di sedersi, riverenti, sui cuscini della tenda da beduino che Gheddafi pretese alzare nei parchi delle capitali dell’Europa che lo accoglievano con ogni onore.

La Libia è finita in un bagno di sangue. In una guerra scatenata dall’insipienza delle politiche europee: è stato mandato in frantumi un vaso di Pandora dove i peggiori incubi di trame internazionali hanno trovato un terreno sul quale avverarsi. Gheddafi, a dar retta ai racconti, venne trucidato, assieme a suo figlio, in una fogna alle porte di Sirte.

Dal 2011, i siti archeologici di Leptis Magna, di Sabratha, di Cirene, abbandonati al loro destino, sono tornati a cercare di nascondersi alla perfidia degli eserciti. Non è la prima volta nello loro storia che va avanti da due millenni. Rischiano la distruzione. Non avverrà. Risorgeranno ancora una volta. Questo è il

nostro augurio. La nostra certezza. Il popolo libico saprà ritrovare la sua pace.

A me rimane nella pelle lo stupore di una “prima volta”. Non sapevo cosa aspettarmi a Leptis, abituato, fin da bambino, alle grandi archeologie italiane. Posso scrivere solo che ricordo la gioia. Sì, la gioia della sorpresa. E non fu la grandiosità del Teatro, la vastità del Foro Severiano, o l’eleganza del Mercato (ero certo di udire le grida dei pescivendoli), furono i dettagli a stupirmi, fu la luce che illuminava i piccoli bassorilievi contro il malocchio scolpiti agli incroci delle strade basolate, furono le miniature di pietra, furono i luoghi nascosti (salivo sempre su una scala segreta alle spalle del ninfeo, facendo inquietare la mia guida) che imparai con lentezza a scoprire, furono gli anfratti dove i nuovi turisti non arrivavano. Io avevo il tempo dalla mia parte. E il privilegio della solitudine: i guardiani oramai mi conoscevano e mi lasciavano passeggiare per ore e ore. E, per giorni, Leptis mi è davvero appartenuta. Come mi è appartenuto il fantastico teatro di Sabratha. O la perfezione di Tolemaide, là sulla costa cirenaica. Dio mio, che meraviglia. E ancora: Cirene, Apollonia… cosa ha perso il mondo.

Io rimango un giornalista e, più delle pietre (mi perdonino gli archeologi), mi interessano gli uomini e le donne. Perché questa non è stata una semplice storia di monumenti capaci di resistere ai millenni. E allora fatemi ricordare i giovani pastori che, per molto tempo anche dopo che erano sbarcati i primi gruppi dei turisti, hanno continuato a pascolare le loro greggi negli anfiteatri di Leptis e di Sabratha. Fatemi ricordare i ragazzi e le ragazze che qui trovano le ore leggere, la quiete per poter passeggiare e tenersi per mano al riparo di famiglie ingombranti. Fatemi ricordare i ragazzi che, sui gradoni del grande teatro di Sabratha,

suonavano le armonie dei liuti arabi. Una volta vidi delle ragazze danzare e applaudirsi su quel palcoscenico: mi consentirono, quasi una follia poterlo pensare, di unirmi a loro. La guida mi guardò storto, ma poi si mise a ballare anche lui. Un’altra volta fui sorpreso da una ragazza che aveva portato un’arpa al centro della scena, un’altra aveva il flauto: suonarono come se avessero un pubblico osannante davanti a sé.

Quando entrai a Leptis, in quel lontano autunno di fine ’900, vi erano pochi guardiani nel cerchio delle rovine. Un vecchio indossava un cappotto-divisa, la testa nascosta da un turbante bianco, era orgoglioso dei suoi grandi baffi bianchi. La pelle arrossata dal sole e dagli anni contadini. Si intravedeva una camicia, un maglioncino rosso. Non parlava altro che arabo, ma credo che mi abbia spiegato meglio di qualsiasi guida la bellezza di un’antica città che, senza alcuna discussione e sotto gli occhi una volta tanto benevolenti di Settimio Severo, riconobbi come sua. Era lui l’abitante fiero di una Leptis ricomparsa. Quell’uomo mi diceva: «Guardati attorno, guarda che meraviglia, guarda di cosa sono stai capaci di costruire gli uomini». Fu l’unica volta che vidi quel guardiano, alcune volte ho mostrato la sua foto a giovani colleghi e loro scuotevano la testa. Non ho più rivisto quel custode. Rivedrò Leptis.

8

Si ammirano, vagando nelle vie di Leptis, nel grande silenzio immobile, le tante pietre squadrate, connesse, una a una, dall’immenso lavoro dell’uomo, dalla sua inquietudine, dalla sua ambizione, dal suo guadagno e dalla sua pietà, e anche dal suo amore alla vita, nel suo lento faticoso prender possesso del mondo, nel suo creare se stesso, affermando sempre di nuovo, con mutato accento, la propria esistenza.

LA CITTÀ DELLE OMBRE BIANCHE

La statua di Cerere è scomparsa da secoli e secoli, ma, a ben vedere, è come se la sua figura fosse ancora alta, lassù sugli spalti del teatro, sopra un podio, al centro della cavea. Gli spettatori non ne erano inquietati, ma osservavano con sguardi incerti, alzando appena gli occhi, quella statua fatta innalzare da Sufunibale, la bella figlia di Annibale Rufo, il mercante più ricco della città. Forse, chi ne conosceva il destino, era appena immalinconito dalla sua storia: Cerere, dall’ultima gradinata del teatro, guardava l’orizzonte del Mediterraneo e piangeva il rapimento della figlia Proserpina.

Altri silenzi, altre pietre in un grande spiazzo della città. Là, al Vecchio Foro, dove i vecchi abitanti di Leptis andavano a passare il tempo e ad ascoltare le ultime notizie sull’arrivo delle navi. A volte il vento scompigliava le loro vesti, ma questo era uno dei luoghi più antichi della città, aveva un’anima e i leptiani lo preferivano allo sfarzo di marmi della città severiana che architetti provenienti dall’Asia Minore stavano innalzando sulle sponde del wadi Lebdah. Qui, invece, i cittadini di Leptis ingannavano l’attesa giocando,

con minuscole pedine, su una scacchiera graffita nel selciato della piazza. I più anziani sentivano le ginocchia ribellarsi quando si chinavano verso terra, ma non avrebbero rinunciato al loro ozio preferito.

Ma anche la gloria di marmo voluta dagli imperatori Severiani giace al suolo. Le meduse del Nuovo Foro Severiano sono oramai senza piedistalli, non occhieggiano più, con i loro occhi di fiamme, dalle arcate di un sontuoso portico, ma, al più, sono state poggiate sopra capitelli spezzati. Ora, impotenti, vedono scorrere i moderni viandanti di Leptis, travestiti da turisti, camminare fra le rovine del più imponente monumento fatto costruire da Settimio Severo.

Ma era nei vecchi quartieri della città che pulsava la vera vita di Leptis. Ancor oggi, dietro i banchi del mercato, dai piedistalli a forma di delfini o di sfingi alate, invisibili venditori aspettano impossibili clienti. E allora ti rendi conto per davvero che la città, che a volte sembra ancora viva tanto è perfetta ed emozionante, non esiste più. Nessuno gioca più sulla scacchiera del Vecchio Foro. Da quanto tempo il liberto Settimio Agrippa, il più grande fra i pantomimi degli anni augustei, non recita sul palcoscenico del teatro di Leptis? Il porto è interrato da 1600 anni, le navi non approdano più all’estuario del wadi Lebdah. Forse non è mai entrato in funzione: le sue banchine sono apparse quasi intoccate agli archeologi. Leptis, “la città delle ombre bianche”, è stata abbandonata a sé stessa da 13 secoli: una decadenza implacabile, un sogno spezzato dopo anni di gloria.

Leptis è un simbolo, un’allegoria, un trionfo: “un impero in miniatura”, una città di 150 ettari, sontuosa ed esagerata, certamente meravigliosa. La città dei mercanti, la città opulenta dei ricchi coloni punici latinizzati (ma quanti capivano davvero il latino a Leptis?

Solo negli anni di Traiano – 98-117 d.C. – la lingua di Roma diventa “ufficiale”), indaffarati in traffici incessanti, dette i natali a un grande imperatore: sul trono di Roma salì, alla fine del II sec. d.C., un sovrano che, appunto, parlava male il latino, che in famiglia usava il neo-punico e che proveniva dall’Africa. Settimio Severo trasformò Leptis in una città-reggia. Fu l’ultimo sussulto della vecchia colonia. Alla grande città africana mancò un finale drammatico: non ci fu la cenere di un vulcano a seppellirla, non ci fu una catastrofe naturale a porre fine alla sua ambizione. L’agonia di Leptis fu lenta, il deserto si prese la sua lenta e paziente rivincita assediando la città con le sue sabbie.

I suoi abitanti, orfani degli sfarzi imperiali e della ricchezza dei mercanti, abbandonarono le antiche case oramai impotenti di fronte alla natura che riconquistò quanto era stato suo. Nessuno venerava più gli dei e i templi andarono in rovina, crollarono le colonne, si decomposero le statue. Perfino il colossale Anfiteatro venne sepolto da una coltre di sabbia. Gli uomini fecero il resto: i Vandali, i militari Bizantini, i partigiani Berberi, i conquistatori Arabi e, dopo molti secoli, i primi viaggiatori Europei “la saccheggiarono, la spogliarono” di ogni oggetto. Portarono via pietre e colonne. Ogni cosa che fosse riutilizzabile fu trafugata, caricata sul dorso dei dromedari o imbarcata su navigli diretti verso le coste europee. «Per questo motivo, a Leptis, non si trovano oggetti; non ci sono altro che pietre», scrive l’archeologo Ranuccio Bianchi Bandinelli. La sabbia, davvero, cercò di cancellare la sua leggenda, ma, in fondo, ne protesse le ultime rovine. Impedì una razzia completa. Mille anni dopo la sua scomparsa, le colonne, le statue, i monumenti di Leptis cominciarono a riaffiorare dalle dune di sabbia e a riemergere dalle onde del Mediterraneo.

APPARE TUTTA BIANCA, LA CITTÀ DI LEPTIS...

Mistero per mistero: lo Stadiasmus Maris Magni, prezioso portolano del III sec., cita Leptis (“Appare tutta bianca...”) ma aggiunge: “Non ha porto”. Impossibile: la gloria di Leptis, la sua straordinaria fortuna, poggiava solo su quell’insenatura, su quell’estuario naturale, protetto da un’esile linea di scogli, che garantiva un approdo quasi sicuro alle navi onerarie dei romani. Un errore dello Stadiasmus? Improbabile: i portolani non potevano sbagliare, da loro dipendeva la sicurezza della navigazione: come era possibile ignorare l’attracco di Leptis? È una svista geografica ancora da spiegare. Ipotesi più probabile, quasi una certezza: il porto della grande Leptis era già interrato, ostruito per sempre da una duna di sabbia provocata da sciagurati interventi ingegneristici. Secoli prima era stato Erodoto a non menzionare la città nelle sue cronache delle sanguinose dispute fra Cartagine e i greci di Cirene per il controllo della costa libica. Ma si può intuire: forse, allora, VI sec. a.C., Leptis davvero non esisteva o, probabilmente, era solo un approdo, un villaggio, stagionale e provvisorio, lungo le rotte dei primi navigatori del Mediterraneo.

Storie di mare e di naviganti: i fenici, primi esploratori delle coste mediterranee, primi mercanti fra il Medio Oriente e l’Africa, riuscirono a scavalcare i pericoli e le insidie delle “terribili Sirti”, quella infinita costa desertica, priva di ripari e di punti di rifornimento di acqua, fra i promontori tozzi della Tripolitania e della Cirenaica. I fenici conoscevano fin dai tempi più antichi l’estuario del wadi Lebdah: era il primo rifugio dopo settimane di navigazione insicura e rischiosa, un approdo, al riparo in un leggero promontorio, che

10

consentiva soste tranquille, dove lievi correnti tenevano liberi i fondali e si era almeno protetti dai pericolosi venti orientali. Qui le fragili navi fenicie potevano attraccare con facilità, gli uomini scendevano a terra e vi si trovava acqua dolce: le “terribili Sirti” erano solo un ricordo, i marinai potevano essere grati ai loro dei; i pericoli erano finiti, lunghe bonacce o improvvise tempeste in mezzo al mare delle Sirti sarebbero state fatali. E, probabilmente, il wadi Lebdah diventò, per questo, un luogo di appuntamenti, di incontri, di affari: le carovane che provenivano dal deserto puntavano su questa insenatura, i capo carovanieri sapevano che avrebbero trovato qui acquirenti interessati e generosi per le loro merci rare: oro, pietre preziose, avorio, ebano, schiavi neri. Non solo: gli uomini di Tiro e di Sidone, nell’attesa, avrebbero potuto cacciare i branchi di struzzi che correvano lungo le coste libiche. Ne avrebbero ricavato piume e uova, altra merce di grande valore nei porti del Mediterraneo antico. La Leptis fenicia cominciò a sorgere attorno all’estuario del wadi Lebdah solo nel del VII sec. a.C. Cartagine era già il nuovo centro del potere punico, di quegli eredi, cioè, dei fenici che si erano stanziati nell’Occidente mediterraneo. I marinai di Tiro, fondatori di quel piccolo villaggio, chiamarono quel luogo Lpqy. Forse i Greci lo conoscevano come Neapolis, la “Città Nuova”. Un doppio trattato fra Cartagine e Roma (siglato una prima volta del 507 a.C. e rinnovato un secolo e mezzo più tardi, nel 348 a.C.) impediva commerci diretti fra le “colonie” cartaginesi e le navi straniere. Lpqy, “capoluogo” amministrativo della regione, vivacchiò per secoli, costretta a pagare forti tributi alla “capitale” (una tassa pari alla paga giornaliera di 2500 salariati), ma i coloni erano provetti agricoltori e introdussero le coltivazioni dell’olivo, del fico

e del mandorlo. Piantarono peri e melograni, coltivarono cereali, irrigarono le campagne attorno alla città. Restano ben poche tracce di questa antichissima colonizzazione: qualche tomba scavata proprio sotto la scena del teatro, frammenti di misere terrecotte, datate cinque secoli prima di Cristo, e, proprio sotto il selciato nel Vecchio Foro, il recente ritrovamento dei resti di un edificio risalente al VII sec. a.C. Una sola certezza: il culto di dei punici – il potente Melqart, la temuta Tanit, il dio guaritore Esmone – scandiva i ritmi della vita soprannaturale della città. Il pantheon punico avrebbe resistito anche alla latinizzazione di Leptis.

Gli equilibri nel Mediterraneo furono sconvolti dalla violenza delle tre Guerre Puniche, culminate con la distruzione di Cartagine (146 a.C.). Leptis ne ricavò vantaggi? Sicuramente sfuggì alla tutela cartaginese, ma il controllo della costa, sia pur flebile e incerto, cadde nelle mani di Massinissa, sovrano di origini libiche, alleato di Roma nella sua sfida contro Cartagine. Massinissa fu ricompensato: divenne il re della Numidia (grosso modo l’odierna Algeria) e non nascose le sue ambizioni sulle città-emporio della costa libica. I suoi eserciti scorrazzavano per la Jifarah, la fertile pianura alle spalle di Sabratha, Oea e Leptis. Ma, oramai, si avvicinavano i tempi di Roma. Coloni e mercanti cominciarono, attratti dalla ricchezza delle merci che vedevano sbarcare sui moli di Ostia, a trasferirsi sulle coste africane. Alla fine del II sec. a.C. vi arrivò anche il primo banchiere, Herennio. Leptis non sbagliò alleato nello scontro fra la ribellione numida di Giugurta e le ambizioni espansioniste di Roma: l’antico villaggio punico ottenne così lo status di città “amica e alleata” del più potente stato dell’antichità mediterranea. I suoi governanti commisero invece, anni dopo, l’erro-

re di ospitare i generali di Pompeo durante la crudele guerra civile contro Cesare: uno sbaglio che poteva essere fatale. La città fu condannata dal vincitore a pagare un insostenibile tributo annuo di 3 milioni di libbre di olio d’oliva. Perse i suoi privilegi e divenne “città tributaria”.

I primi coloni di Leptis, ormai punici latinizzati, intuirono il futuro di ricchezza della città. I commerci divennero inarrestabili, i mercanti divennero mecenati, i coloni si trasformarono in signori dalle grandi fortune, i commercianti in orgogliosi notabili. Iscrizioni presuntuose, visibili ancor oggi, rimandano il ricordo delle opere volute da Iddibale Cafada Emilio, da Annibale Tapapio Rufo e di sua figlia Sufunibale, signori della città dalle evidenti origini puniche. I potenti di Leptis non rinnegarono mai la discendenza africana, ma, ai loro nomi, aggiunsero un cognome latino. Boncar sceglie di essere anche Clodius, mentre Balithon volle chiamarsi anche Commodus. Di grande ricchezza e potere doveva essere la famiglia dei Tapapi (in punico Tabahpì): Annibale fece costruire il mercato e poi, nei primissimi anni della nostra era, fece scolpire, con superbia, in punico e in latino, il proprio nome sulle porte del meraviglioso teatro che aveva donato alla città. Quaranta anni più tardi, un suo erede fece costruire il tempio a ridosso dello stesso teatro. Sufunibale arricchì il teatro di un tempio dedicato a Cerere. Ai tempi di Nerone, un altro Tapapi fece fare il portico presso lo scalo marittimo sulla riva sinistra del wadi Lebdah.

Leptis era una città creola, dove i più alti magistrati erano i sufeti, titolo che ricordava antiche tradizioni puniche. Le casupole e i magazzini arroccati in riva al mare, attorno alla polvere del Vecchio Foro, divennero templi e palazzi, la città fu pavimentata, e,

come abbiamo già visto, mercato, teatro e innumerevoli santuari e archi trionfali, furono fatti costruire da mecenati privati. Ottavio, sconfitto nel 31 a.C. il rivale Antonio, l’amante di Cleopatra, nella battaglia navale di Actium, unificò, sotto il dominio di Roma, l’intera costa nordafricana. Nel 27 a.C. nacque l’impero e Leptis, come tutta la Tripolitania, entrò a far parte della provincia romana dell’Africa Nuova.

Fra il I sec. a.C. e la seconda metà del I sec. d.C., Leptis divenne città splendida, vitale, ricca, orgogliosa, potente. La frenetica attività dei privati si arrestò solo alla fine del I sec.: una crisi economica? L’allarme per i primi segnali di insabbiamento del porto? Forse, ma Leptis era già una città-mito e se fino ad allora erano stati i “privati” a progettare la città, i grandi imperatori se ne innamorarono con passione. Traiano le riconobbe lo status di “colonia” nel 109. Adriano, nel 126, vi fece costruire terme che rivaleggiavano, in bellezza e lusso, con quelle di Roma: fu la prima volta che, a Leptis, venne impiegato il marmo. Gli Antonini, fra la fine del II e l’inizio del III secolo non dimenticarono certo la città. Ma certo è che ben pochi avrebbero potuto immaginare il destino imperiale di Leptis: nel 193, morto Commodo, Lucio Settimio Severo, figlio della città punica, allora governatore della Pannonia Superiore, forte dell’appoggio delle sue legioni, scalò i vertici del potere romano. Divenne imperatore. Fu un evento immenso per Leptis: un imperatore di origine punica conquistava lo scranno più alto del regno più potente del mondo occidentale. E Settimio Severo fu riconoscente verso la sua città natale: in diciotto anni di regno (anche se probabilmente non vi mise più piede), fra il 193 e il 211 d.C., l’imperatore trasformò la sua città, ne fece un unico, colossale monumento, la volle magnifica e superba. E così fu: vennero costruiti

12

Nuovo Foro, il Ninfeo, l’Arco dei Severi, la Basilica. Leptis, governata dal prefetto Fulvius Plautianus, amico d’infanzia di Settimio Severo, divenne smisurata ed eccessiva. Vi vivevano 80mila abitanti. Riuscì a essere un impero proprio quando sabbie rosse cominciarono a ostruire, sempre più seriamente, il porto. Leptis fu davvero Magna (anche se il nome è una banale distinzione toponomastica: doveva differenziarsi da una Leptis Minus, cittadina non lontana da Cartagine) quando già era facile prevedere il suo declino, la sua crisi, il suo crack economico. I mercanti lo sapevano, già avevano piani per trasferire altrove i propri affari. E la fine della dinastia dei Severi (Alessandro Severo fu assassinato nel 235) segnò l’inizio vero del declino di Leptis. Del resto anche l’impero romano, fra guerre civili e contese politiche, scricchiolava. Solo i bagliori di Diocleziano (284-305) e Costantino (307-337) tentarono di salvare l’impero e le sue colonie: Leptis, dove le basiliche civili vennero trasformate in chiese cristiane, fu la capitale di una provincia africana autonoma. Ma non c’erano nuovi fasti nel futuro della città e della regione: i vandali, con la loro corte-guerriera mobile, cominciarono violenti raid africani. Nel 336 devastarono le campagne attorno a Leptis. Nel frattempo i cristiani si lacerarono nello scisma donatista e conobbero l’arianesimo professato dai vandali. Un terrificante terremoto, nel 365, distrusse tutte le principali città, greche e romane, della costa libica. I vandali asturiani, una migrazione, biblica e armata, di 80mila persone, si mosse allora dalla Spagna e si incuneò, definitivamente, nel Nord Africa. I vandali si installarono a Cartagine, occuparono la Tripolitania, demolirono, nel 455, le mura di Leptis, che rimase una città indifesa, preda anche della sabbia che cominciò a divorare le antiche vie selciate, a sbriciolare i palaz-

zi. Tribù berbere cercarono, nello sfacelo della Tripolitania, di riprendere il controllo delle loro terre: Leptis fu assalita nel 533. Le coste libiche diventarono insicure e un nuovo impero, sorto a Oriente, dalle ceneri della gloria romana, non poteva tollerare minacce lungo le rotte delle proprie navi.

Fu Bisanzio, questa volta, a inviare eserciti in Africa: gli uomini del generale Belisario, in due anni (533-534), sconfissero i vandali e occuparono precariamente la regione. In realtà i bizantini si asserragliarono in ridotti presidi fortificati e si limitarono a pattugliare le zone costiere. Furono dei veri padroni coloniali: per loro Leptis, capoluogo dei loro possedimenti tripolitani, era solo un rifugio lungo le rotte fra Oriente e Occidente del Mediterraneo. Da Costantinopoli vennero spediti solo militari ed esattori delle imposte. Il potere bizantino fu un vero dominio coloniale, effimero e dispotico. Leptis fu depredata di marmi e colonne per costruire le chiese del cristianesimo orientale. I genieri di Bisanzio costruirono una nuova, imponente cinta muraria attorno al ridotto di Leptis. Proteggeva solo l’area del Vecchio Foro, del Porto e del Foro Severiano: il resto fu abbandonato al proprio destino. Durissimo e feroce fu lo scontro fra i soldati di Costantinopoli e i partigiani berberi: la guerriglia delle tribù libiche fu endemica e incessante. Ma la spallata definitiva al dominio bizantino fu data dall’avanzata inarrestabile di guerrieri e popolazioni che professavano una nuova, irruente religione: gli arabi musulmani, i clan beduini dei Beni Hilal e dei Beni Suleim marciarono, a ondate successive, dall’Egitto. A Leptis, ormai piccolo villaggio abitato da una comunità berbera, non ci fu neppure resistenza. Negli anni fra il 642 e il 643 la conquista araba della Libia era conclusa. Leptis non si risollevò: nel IX sec. era un

il

misero villaggio di ceramisti sulle sponde di un malsano acquitrino. Di Leptis stava per smarrirsi perfino la memoria e «la successiva vita della città appartiene soltanto alla storia delle scoperte archeologiche»

I TRAMONTI DI SABRATHA

Lo vedi. Si alza in piedi, il suo sguardo è serio, ma i suoi occhi hanno lampi di ironia. A volte è quasi beffardo. È lui il protagonista, lui domina la scena. Non i suoi accusatori bugiardi, non gli arroganti senatori romani, nemmeno il potente proconsole che aveva istruito il processo. Apuleio soggiogò i suoi giudici, ottenne l’ammirazione della gente di Sabratha, divenne una leggenda di questa città. La sua difesa, l’Apologia, lasciò muti i suoi avversari: le sue parole risuonano ancor oggi fra le rovine del tribunale che i bizantini avrebbero trasformato, secoli dopo, in chiesa cristiana. Apuleio uscì innocente dal processo intentato dai parenti della moglie Pudentilla, scampò alla condanna e poté raccontarci, nelle sue storie, preziosi frammenti della vita quotidiana di questa splendente colonia romana.

Sabratha è un luogo sfolgorante. “Vi incanterà”, ha scritto il severo storico dell’arte Bernard Berenson. Il suo Teatro, ricostruito da un formidabile (e discusso) restauro italiano, lascia senza parole e frastornati dall’emozione. Il mare azzurro, oltre le colonne rossastre, è una quinta scenografica perfetta e incredibile.

“Golden brown rocks”, scrive ancora Berenson che si lascia perfino sfuggire, davanti al Mediterraneo, un sorprendente: “What a sea!”. Le rovine della città scivolano nel mare di cristallo, le onde erodono le pietre delle terme, si infrangono sotto i vicoli degli antichi negozi, scalfiscono i pontili che proteggono il tempio

di Iside, divorano gli antichi moli del porto. Il suono e i profumi di questo stesso mare fanno rinascere, sotto i vostri occhi, il mito di Sabratha.

IL MERCATO DEL GRANO

Disputa erudita fra archeologi e filologi. Furono i berberi o i fenici a chiamare quelle capanne in riva al mare “il mercato del grano”? E di quali cereali si trattava? Davvero veniva coltivato grano attorno a Sabratha o, piuttosto, erano i cereali che le navi greche trasportavano in Africa per scambiarlo con avorio, oro o piume di struzzo? I greci conoscevano questo approdo come Abrotonos, i romani si complicarono la vita chiamandola Habrotonum. Plinio e Tolomeo sanno che la città esiste. Su monete neo-puniche c’è inciso sia “Sabrat” che “Sabrathan”. Gli arabi modificarono definitivamente il nome facendo scomparire l’ultima lettera.

Sabratha, come Leptis, deve la sua fortuna al mare. Un’esile scogliera, un’ansa che disegna un abbozzo di golfo hanno deciso il destino di questo tratto di costa sabbiosa: Sabratha era uno dei pochi rifugi possibili per le navi dei cartaginesi, un approdo precario durante le lunghe navigazioni verso i misteri dell’antico Mediterraneo. Non solo: Sabratha è anche il terminale di rotte terrestri, il luogo di arrivo delle carovane che risalgono dalle oasi del deserto e dalla lontanissima Africa nera, e che, arrivando al mare, cercano contatti con le navi mercantili, aspettano quei navigatori ansiosi di mettere le mani sulle ricchezze di terre che nessuno ha mai visto. A Sabratha avvengono questi incontri, qui comincia a crearsi la rete dei primi commerci fra l’Africa e l’Europa: in anni romani la città diverrà il porto principale per l’avorio africano.

14

I cartaginesi vi fondarono, allora, un emporio e crearono un villaggio stagionale che viveva con i ritmi delle prime traversate transahariane. Alcuni archeologi più audaci ritengono che Sabratha fosse già un accampamento dei mercanti di Sidone fin dal VII sec. a.C. Povere case di fango sarebbero state costruite là dove adesso è il Foro romano. Non ci sono testimonianze sicure di questa antichissima presenza. Solo nel V sec. i cartaginesi avrebbero deciso di stabilirvisi permanentemente. Scelta saggia: il precario villaggio dei mercanti era destinato a diventare una città. Le prime costruzioni sorsero nella zona dove, ora, si trova il tempio di Liber Pater. Sono solo supposizioni: le prove certe dell’esistenza di Sabratha risalgono a un secolo più tardi, al IV sec. a.C.

Furono tempi di ricca tranquillità. I romani, nuovi signori del Mediterraneo, apparvero all’orizzonte delle coste libiche quasi 200 anni prima di Cristo. Cartagine fu debellata dagli eserciti di Roma nel 146 a.C. e, così, Sabratha entrò decisamente nell’orbita della potenza romana. E la città crebbe, si dilatò verso occidente e verso sud, ottenne il diritto a battere moneta, ebbe rapporti diretti con il porto di Ostia. La prova è in un mosaico scoperto in un edificio che sorgeva nel piazzale delle corporazioni dell’approdo laziale: raffigura un elefante con l’iscrizione: “Statio Sabratensium”.

Sabratha non fu soltanto uno dei centri più importanti per i traffici di avorio, di schiavi e di animali selvaggi, fu, anche, la capitale di una terra ricca e fertile. I suoi abitanti furono abili agricoltori e pescatori audaci. Piantarono e coltivarono migliaia di olivi: frantoi a macina e depositi di olio vennero costruiti nelle immediate vicinanze del porto. Nel 7 a.C. la città conquistò la propria autonomia; nel 157 d.C. ottenne lo status di colonia. Fu il periodo di maggior fulgore:

marmo della Grecia venne impiegato per ricostruire templi ed edifici, venne eretto uno dei più bei teatri dell’antichità. Un secolo più tardi, nel 253, Sabratha divenne sede vescovile.

Fu una gloria possente destinata a durare oltre tre secoli. Solo la decadenza di Roma provocò il lento, inevitabile declino della colonia. Tribù libiche attaccarono Sabratha già agli inizi del IV sec. Il terribile terremoto del 365 rase al suolo la città. Fu la fine di Sabratha? Roma, incapace di arginare l’invasione-migrazione dei vandali, abbandonò le sue colonie nel V sec.: nel 429 l’esercito-popolazione di Genserico controllava le coste del Mediterraneo meridionale, sei anni dopo l’imperatore Valentiniano cedette al sovrano vandalo tutti i territori romani della Libia. I vandali resistettero un secolo a Sabratha, ma non lasciarono tracce del loro passaggio. Nel 533 il bizantino Belisario diresse le sue navi verso le coste libiche: Bisanzio aveva bisogno di sicurezza per le sue rotte mediterranee, non poteva lasciare nell’anarchia le città della costa africana. Non si ripeté la grandezza di Roma: Sabratha, come le altre città della Cirenaica e della Tripolitania, era un semplice presidio militare bizantino, difeso da mura potenti contro gli attacchi delle tribù libiche. La città era più piccola persino dell’antico perimetro punico. I bizantini si asserragliarono attorno all’antico porto. Ma gli architetti di Bisanzio non rinunciarono a sognare: in poco più di un secolo furono capaci di costruire, in riva al mare, basiliche di grande bellezza dove mosaici prodigiosi intarsiavano i pavimenti e le pareti.

Il dominio di Costantinopoli durò poco più di un secolo. Ormai era scoccata l’ora degli arabi. Sarà il leggendario condottiero Amr ibn al-As a conquistare, con uno stratagemma, Sabratha: era il 642 e gli

eserciti arabi penetrarono dentro la città attraverso una porta, lasciata malauguratamente aperta, dopo che gli abitanti erano stati ingannati da una finta ritirata. La sua sorte era ormai segnata: nel 748 gli arabi trasferirono il grande mercato di Sabratha nella più sicura Tripoli. Nel IX sec. la città era già invasa dalla sabbia del deserto. Nel XIV sec. un viaggiatore notò su quella spiaggia solo frammenti di alcune colonne: Sabratha era scomparsa dalla storia e dalla geografia. Nomadi berberi della tribù Nafusah si accamparono fra le rovine sepolte. Il teatro divenne la stalla di capre e dromedari. Toccherà a un archeologo italiano, Renato Bartoccini, nel 1923, riscoprire Sabratha e avviare i primi scavi che riporteranno alla luce una città grandiosa.

IL TEATRO DI SABRATHA

Il Teatro di Sabratha è il più grande d’Africa. Era capace di accogliere, negli anni del suo splendore, oltre cinquemila spettatori. È meraviglioso, il suo sfondo è il mare e la scena è occupata dai tre piani ricostruiti da archeologi italiani negli anni coloniali. Furono Bartoccini, Guidi e Vergara Caffarelli ad avviare, nel 1927, la ricostruzione, conclusa, dieci anni più tardi, da Giacomo Caputo. L’opera di restauro fu immensa e ardita: fu il trionfo della romanità e Mussolini non mancò, nel 1937, di presenziare all’inaugurazione. Il restauro fu controverso: contestato l’uso del cemento armato nelle parti nascoste, apprezzato l’utilizzo di blocchi di arenaria, ricavati dalla stessa cava del tempo ma di metà grandezza rispetto a quelli originali (22 cm e mezzo contro i 45 originari), in modo da renderli chiaramente visibili. Note famose furono suonate, qui, nel 1965: un concerto dei Solisti Veneti

(musiche di Albinoni, Geminiani e Vivaldi) è entrato nella storia della musica.

Il Teatro fu costruito, in pietra arenaria locale e nobili marmi colorati, fra il 175 e il 200. La sua superba gradinata fronteggia l’impressionante scena a tre piani: 108 colonne modellano una quinta alta quasi 23 metri. Tre porte (la centrale porta regalis e le laterali portae hospitales) si aprono nella scena e, da qui, si intravede, e si avverte con i suoi profumi, il mare. Colonne di marmo e granito (sono quelle originali, le “moderne” sono in travertino) si alternano sui tre piani del Teatro. Un solo frammento di una grande iscrizione è rimasto sul frontone del primo piano: curiosamente riporta la parola Lacuna. Sul retro del Teatro una scalinata conduce ai piani superiori del fronte-scena, ma è sempre chiusa da un cancello.

Due grandi delfini in marmo sono schierati ai lati del palcoscenico. Splendidi rilievi in marmo adornano il fronte di questa scena grandiosa. Nelle nicchie semicircolari sono raffigurate, da sinistra verso destra, le Muse (Calliope è quasi interamente distrutta, si riconoscono Polymnia, Urania, Euterpe, Thalia, Melpomene, Erato, Clio e Terpsichore) e la rappresentazione dell’incontro fra Sabratha e Roma, simbolo della fedeltà assoluta della colonia alla capitale dell’impero. La celebrazione di un banchetto e il sacrificio di un toro (l’uomo che compie il sacrificio potrebbe essere l’imperatore Settimio Severo) è il momento più alto della romanizzazione della città africana. Infine ecco le Tre Grazie e il giuramento di Paride. Negli spazi rettangolari, invece, si trovano, sempre da sinistra a destra, immagini di artisti drammatici, della sfida fra maestri e allievi di una accademia teatrale, raffigurazioni di commedianti, maschere comiche e tragiche, infine ecco attori impegnati in una pantomima.

16

Gli avancorpi fra nicchia e nicchia raffigurano la dea Fortuna con la sua immancabile ruota, Mercurio con Dionisio bambino ed Ercole armato di clava. Coppie di danzatrici chiudono, da entrambi i lati, la sfilata di questi personaggi di marmo.

Un tempo cercavo di rimanere a Sabratha, seduto sui gradoni del teatro, fino al tramonto. Perché accadeva, per un lungo momento, il miracolo della luce, la pietra cambiava i suoi colori, dietro la scena si intravedeva il mare e si alzava una brezza leggera. Era tutta la bellezza del Mediterraneo.

So che, in questi anni, questa è stata una delle frontiere della ferocia assurda della guerra. Non ha tempo per i tramonti chi uccide.

SALVATE LE PIETRE

Nel luglio del 2016, l’Unesco ha inserito cinque luoghi della Libia nella lista rossa di un “patrimonio dell’umanità” in pericolo di distruzione. Sabratha, Leptis Magna, Cirene, l’antica città di Ghadamès e gli affreschi rupestri del Tradrart Acacus sono minacciati (ben più che minacciati) dalla guerra. Oggi sono luoghi abbandonati, pericolosi, insicuri.

Si è combattuto, si combatte, fra le rovine romane. Accadde anche durante l’invasione italiana dei primi del ’900. Nessuno può realmente occuparsi di proteggere il patrimonio archeologico libico. Sabratha è uno dei principali crocevia del traffico di uomini e donne: da qui, organizzati da milizie locali e da banditi avidi di denaro, partono i barconi dei migranti africani che sperano di raggiungere l’Europa. Qui si combatte per il controllo delle spiagge, dell’entroterra, degli approdi, delle riserve di carburante, del terminale che porta il gas in Italia. Si spara per contendersi il traffico degli

uomini. Miliziani hanno scelto come nascondiglio le colonne romane del teatro di Sabratha. Le battaglie hanno lasciato i loro segni sulle pietre. Raccontano che franchi tiratori si sono appostati, in questi anni, sugli ultimi gradoni dell’anfiteatro.

I furti delle pietre sono inevitabili. Nel 2018 mosaici, urne funerarie e manufatti di arte egizia sono comparsi nei mercati clandestini spagnoli. Quasi certamente provenivano dalla Cirenaica.

Non è storia nuova per i siti archeologici libici. Nel 1686, il console francese a Tripoli, Claude Lemaire, si imbatté nelle rovine di Leptis. Ordinò scavi, ricerche, sbancamenti di terra. Ma non era un archeologo, era un ladro, Lemaire. Riuscì a trasportare fino al porto di Tolone quanti più reperti possibile. I marmi di Leptis venivano rivenduti a Parigi, colonne leptiane sono state utilizzare per costruire Saint-Germain-des-Prés e la cattedrale di Rouen.

Oggi i mercanti di archeologie hanno terreno sgombro fra le rovine di Sabratha o di Leptis. Pagano le milizie e si portano via la storia della Libia antica. Ma le città di questo Mediterraneo hanno una storia lunga duemila anni. Riemergeranno dalla ferocia di questi anni.