SCIALPINISM0 tra la SVIZZERA ITALIANA e TEDESCA

ANDREA GIUSSANI

ANDREA GIUSSANI

EDIZIONI VERSANTE SUD | COLLANA LUOGHI VERTICALI | SKI

66 itinerari scelti tra Canton Grigioni, Svitto, Ticino e Uri

ISBN 978 88 55471 398

Copyright © 2022 VERSANTE SUD – Milano, via Rosso di San Secondo, 1. Tel. +39 02 7490163 www.versantesud.it

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.

Copertina La parete est del Chronenstock salendo al Blüemberg. © signalkuppe.com Testi Andrea Giussani

Fotografie di Andrea Giussani, salvo dove diversamente indicato

Cartine Tommaso Bacciocchi. © Mapbox, © Open Street Map

Simbologia Tommaso Bacciocchi

Impaginazione Davide Vagheggi

Stampa Tipolitografia Pagani – Passirano (BS), Italia

Km ZERO

È una guida a KM ZERO!

Cosa significa?

Che è più sana e ha più sapore, perché fatta da sciatori locali.

Come i pomodori a Km 0?

Certo! E la genuinità non è un’opinione.

Gli autori locali fanno bene a chi scia: – hanno le notizie più fresche e più aggiornate; – non rifilano solo i tour più commerciali; – reinvestono il ricavato in nuovi itinerari.

Gli autori locali fanno bene al territorio: – pubblicano col buonsenso di chi ama il proprio territorio; – sono attenti a promuovere tutte le località; – sono in rete con la realtà locale. E infine la cosa più importante: sulle loro itinerari, c’è un pezzetto del loro cuore

Nota

Lo scialpinismo è un’attività potenzialmente pericolosa, chi la pratica lo fa a suo rischio e pericolo. Tutte le notizie riportate in quest’opera sono state aggiornate in base alle informazioni disponibili al momento, ma vanno verificate e valutate sul posto e di volta in volta, da persone esperte prima di intraprendere qualsiasi escursione.

Prima edizione Dicembre 2022

Guida fatta da autori che vivono e sviluppano lo sci sul territorio

ANDREA GIUSSANI

SCIALPINISM0 tra la SVIZZERA ITALIANA

e TEDESCA

66 itinerari scelti tra Canton Grigioni, Svitto, Ticino e Uri

EDIZIONI VERSANTE SUD

Km ZERO

Guida fatta da autori che vivono e sviluppano lo sci sul territorio

Scale difficoltà ........................ 8

Simbologia 10

Ringraziamenti ...................... 12 Prefazione 16

Perché la Svizzera Centrale?.......... 20 Perché questa guida? 21 Breve storia dello sci alpinismo 24 Bibliografia 32 Top Picks dell’autore 34

TICINO,

CALANCA E MESOLCINA

........ 36

01. Pizzo del Ramulazz dalla Val Calanca ................. 42 02. Piz Pian Grand da Spina 46 03. Cima de la Bedoleta da Spina 50 04. Poncione di Braga da Piano di Peccia 52 05. Pizzo Massari da Fusio 54 06. Pizzo Meda da Fusio 56 07. Pizzo Canà da Fusio 58 08. Pizzo Campo Tencia da Dalpe per il canalino Giovanelli 60 09. Pizzo Forno da Dalpe 64 10. Pizzo del Sole da Casaccia 68 11. Pizzo Rondadura dal Passo del Lucomagno 72 12. Cima di Garina da Campo Blenio 74 13. Cima di Gana Bianca da Dangio per il versante Nord 76 14. Adula (Rheinwaldhorn) dalla Val Carassino 80 15. Basòdino da All’Acqua ............. 82 16. Marchhorn giro ad anello da All’Acqua ..................... 86 17. Chüebodenhorn da All’Acqua 90 18. Poncione di Maniò da All’Acqua con discesa dal passo di Maniò 94 19. Pizzo Rotondo da All’Acqua 96 20. Pizzo Pesciora da Ronco 100

GRIGIONI OCCIDENTALI

E ZONA DEL LUCOMAGNO 102 21. Piz Medel da Curaglia per la Val Plattas 108 22. Piz Uffiern da Fuorns per la Val la Buora 112 23. Piz Gannaretsch da Surrein per il Glatscher da Gannaretsch 116 24. Piz Cazirauns da Sumvitg per la Val Vallesa 118 25. Piz Posta Biala da St. Benedetg 122 26. Piz Dado da Breil/Brigels 126 27. Piz Dadens da Breil/Brigels 130 28. Crap Grond da Breil/Brigels 132 29. Piz Titschal da St. Martin 134 30. Piz Lad da St. Martin 138 31. Piz Val Gronda concatenamento con il Piz Titschal e il Piz Lad 144 32. Piz Zavragia da St. Martin 148 33. Piz Serenastga da Vals 152 34. Piz Aul da Vals 154 35. Güferhorn dalla Diga di Zervreila 156 36. Fanellhorn dalla Diga di Zervreila 160 37. Tällihorn da Thalkirch 162 38. Piz Tomül/Wissensteinhorn da Turra 166 39. Haldensteiner Calanda da Haldenstein .................. 170

URI MERIDIONALE 174 40. Hoch Fulen da Unterschächen 180 41. Gross Ruchen da Unterschächen 184 42. Gross Windgällen da Golzern per lo Stafelfirn 190 43. Bristen per il versante Nord 194 44. Gross Düssi per la Maderanertal.... 196 45. Krönten dalla Erstfeldertal 200 46. Stössenstock per il Wichelplanggfirn 204 47. Grassen dalla Sustlihütte con discesa per il Wichelplanggfirn . 208 48. Fünffingerstöck per il Chli Sustlifirn 212 49. Stucklistöck da Färnigen per il Rütifirn 214

SOMMARIO

4

50. Rohrspitzli da Dörfi per il Kartigelfirn 218 51. Witenwasserenstock da Realp 222 52. Stellibodenhorn dal Läckipass con discesa sul Muttengletscher e risalita allo Stotzigen Firsten 226 53. Galenstock per il Galengletscher 230 54. Dammastock per il Rhonegletscher 234 URI SETTENTRIONALE E SVITTO 238 55. Eggenmanndli da Attinghausen 244 56. Brunnistock da St. Jakob (Isenthal) 248 57. Brisen concatenamento con il Maisander da Oberrickenbach 254

58. Brisen da Gitschenen (Isenthal) 258 59. Rossstock da Käppeliberg 262 60. Hagelstock concatenamento con il Rossstock da Käppeliberg 266 61. Spilauer Stock da Käppeliberg 268 62. Blüemberg da Muotathal 270 63. Wasserbergfirst da Bisisthal 274 64. Firsthöreli da Bisisthal per la Sulz e discesa per la Hürital 278 65. Glatten dalla Bisistal 282 66. Läged Windgallen dalla Bisistal con discesa per lo Schnäbeli 284

Tabella degli itinerari 286

5

FATTORI DI VALUTAZIONE

CFATTORE UMANO

• Valutare la composizione del gruppo di gitanti in relazione a esperienza, capacità tecniche, preparazione fisica e condizione psicologica

• Valutare attentamente gli itinerari scelti sulla base delle capacità del soggetto meno preparato tecnicamente/fisicamente

BTERRENO

• Documentarsi con guide sulla scelta di itinerari da valutare, sulla base della stagione e dell’innevamento del periodo • Consultare cartine topografiche 1:25.000 o 1:50.000 • Tracciare uno schizzo di rotta • Valutare le pendenze dell’itinerario in relazione a pericolo valanghe e alle difficoltà tecniche • Individuare le gite alternative

ACONDIZIONI NIVEO-METEO

• Consultazione dei bollettini nivo-meteorologici e valutazione di previsione meteorologica, situazione di innevamento e pericolo di valanghe

LIVELLO DECISIONALE

• Completano il quadro le informazioni di esperti locali quali guide alpine, ufficio turismo, rifugisti, ecc, e quelle dedotte dal web (con spirito critico!)

1Regionale Pianificazione della gita a tavolino, valutazione delle alternative

• Individuare i soggetti di maggiore esperienza per condividere le scelte e le responsabilità 2 -

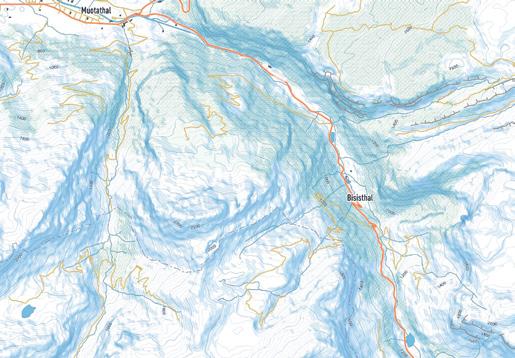

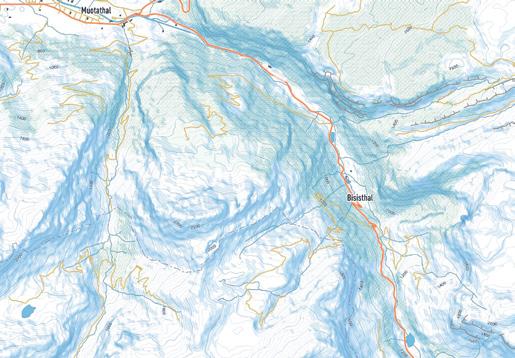

• Controllare l’effettiva composizione del gruppo alla partenza, e l’eventuale presenza di altri gruppi

• Controllare l’equipaggiamento individuale e di gruppo, con particolare attenzione al materiale utile all’autosoccorso

• Effettuare la prova ARTVA

• Formazione di piccoli gruppi autonomi con proprio “capogita”

• Controllare durante la gita i tempi di marcia verificando il rispetto della tabella di marcia

• Orientarsi rispetto alla carta topografica di riferimento e allo schizzo di rotta, condividendo l’informazione con gli altri • Individuare la “macrotraccia” sul posto valutando le condizioni generali di innevamento e pericolo lungo il percorso scelto • Individuare le zone di potenziale distacco valanghe quali canaloni, pendii sottocresta, cornici, pendii aperti, radure, ecc. • Individuare le fonti di altri eventuali pericoliquali salti di rocce, cascate di ghiaccio, seraccate, zone crepacciate, ecc.

• Valutare le reali condizioni meteorologiche, anche in relazione alla previsione letta a tavolino

• Valutazione dell’effettiva quantità di neve al suolo, della neve fresca, e delle condizioni generali di pericolo valanghe nella zona della gita

• Raccolta di ulteriori informazioni da persone locali e gitanti di rientro

Zonale Valutazione dettagliata sul posto del rischio valanghe e delle condizioni ambientali; eventualmente cambio di destinazione per la gita

• Assicurarsi che il gruppo mantenga le regole base di autodisciplina, soprattutto in presenza di situazioni di pericolo

• Valutare nel dettaglio l’inclinazione di pendii ripidi con il metodo del bastoncino o con inclinometro (inclinazione critica 25-30°)

• Valutare a intervalli regolari le condizioni fisiche e psichiche dei partecipanti durante la gita, soprattutto in seguito a situazioni di stress

• In caso di pericolo, in discesa mantenere le distanze di sicurezza, sciare in corridoi prestabiliti e arrestarsi a monte dei compagni che precedono in zone di sicurezza

• Valutare l’esposizione dei pendii rispetto ai venti prevalenti dei giorni precedenti e all’irraggiamento solare pregresso

• In vista della discesa valutare attentamente itinerari di variante, in relazione all’irraggiamento futuro e al pericolo valanghe

• Valutare durante il percorso, a intervalli regolari le condizioni di visibilità, vento e temperatura

• Valutare lo spessore della neve fresca (altezza critica 20-30cm) e le caratteristiche del manto nevoso (neve con coesione, assestamenti con “woom”, strati di scorrimento o deboli)

• Eventualmente se si avverte una situazione di possibile pericolo , valutare la stabilità del manto effettuando prove rapide quali bastoncino o pala

3Locale Valutazione del singolo pendio durante lo svolgersi della gita, ed eventualmente adozione di misure atte a prevenire rischi per il gruppo

Introduzione tecnica

6

SCALE DIFFICOLTÀ

SKI DIFFICOLTÀ DISCESA

SKI 1

1.1 1.2 1.3

SKI 2

2.1 2.2 2.3

Terreno facile. Pendii ampi o bosco rado; inclinazione < 30° e dislivello contenuto (< 800m). Esposizione e rischio valanghe limitati. La qualità della neve condiziona in maniera determinante la difficoltà.

Terreno con poche difficoltà tecniche. Pendii più accidentati e ripidi, ma con inclinazione < 35°. Il dislivello e l’esposizione possono essere significativi (dislivelli > 800m). Richiesta una buona tecnica sciistica e una buona capacità di valutazione della stabilità della neve.

MS S1

BS S2

SKI 3

3.1 3.2 3.3

SKI 4

4.1 4.2 4.3

SKI 5

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

Terreno tecnico. Passaggi tecnici e canali, pendii a 35° anche molto lunghi e brevi settori a 40/45°. L’esposizione ed eventuali pericoli oggettivi possono essere importanti. Richiesta un’ottima tecnica sciistica e un’ottima capacità di valutazione della stabilità della neve.

Sci ripido e canali (couloirs). Pendii a 40°, anche molto lunghi, e con brevi settori fino a 45/50°. Canali stretti, terreno impegnativo e passaggi esposti.

Itinerari estremamente difficili. Canali e pendii molto sostenuti con inclinazione sopra i 45° e con importanti settori fino a 50/55°. Forte esposizione. Questo livello è aperto verso l’alto e con i gradi più alti (5.45.5…) indica itinerari sopra i 50/55° raramente in condizioni.

ALP DIFFICOLTÀ ALPINISTICA

E Difficoltà escursionistiche

OS S3

Terreno facile. Anche con condizioni di neve ghiacciata non sono necessari ramponi e piccozza.

F Alpinismo facile

Nessuna difficoltà particolare, ma occorre buona capacità di orientamento.

PD Alpinismo poco difficile

Alcune difficoltà alpinistiche sia su roccia che su ghiaccio/neve. Pendii di neve e ghiaccio a 35/40°, spesso necessari ramponi e piccozza.

AD Alpinismo abbastanza difficile Difficoltà alpinistiche sia su roccia che su ghiaccio/neve. Pendii di neve e ghiaccio tra i 40° e 50°.

D Alpinismo difficile Difficoltà alpinistiche sostenute sia su roccia che su ghiaccio/neve. Pendii di neve e ghiaccio tra i 50° e 70°.

EXP ESPOSIZIONE/PERICOLO

E1 Pendio uniforme o collegato col pendio sottostante. Rocce e alberi non obbligano in modo significativo il passaggio, ma possono essere un elemento di pericolo in caso di caduta.

E2 Canale abbastanza largo, pendio con piccole barre rocciose che interrompono la continuità del pendio. Una caduta può essere potenzialmente molto pericolosa.

E3 Stretti canali o pendii con passaggi obbligati o alti salti di roccia. Una caduta nei tratti esposti avrà sicuramente gravissime conseguenze.

E4 Pareti rocciose dove è assolutamente vietato cadere.

Scala Blachère Scala Traynard

S4/5

S5/6

8

INGAGGIO

I Itinerario di facile individuazione. Ingaggio basso.

II Itinerario abbastanza complesso, di non facile individuazione, necessaria una buona conoscenza del terreno d’azione. Ingaggio medio. È utile studiare i passaggi in anticipo.

III Itinerario complesso e lungo con percorso di difficile individuazione, necessaria una buona conoscenza del terreno d’azione. Ingaggio elevato. È importante studiare i passaggi in anticipo, in quanto i riferimenti sono difficili da prendere.

IV Itinerario molto complesso e lungo con percorso di difficile individuazione e difficile interpretazione, necessaria una ottima conoscenza del terreno d’azione. Ingaggio molto elevato. È indispensabile studiare i passaggi in anticipo, in quanto i riferimenti sono molto difficili da prendere.

SCALA EUROPEA DEL PERICOLO VALANGHE

SCALA PERICOLO STABILITÀ MANTO NEVOSO PROBABILITÀ DISTACCO VALANGHE

1

DEBOLE

Il manto nevoso è in generale ben consolidato e stabile.

2

MODERATO

3

MARCATO

Il manto nevoso è moderatamente consolidato su alcuni pendii ripidi*, altrimenti è generalmente ben consolidato.

Il manto nevoso presenta un consolidamento da moderato a debole su molti pendii ripidi*.

Il distacco è generalmente possibile solo con un forte sovraccarico** su pochissimi pendii estremi***. Sono possibili solo piccole e medie valanghe spontanee.

Il distacco è possibile principalmente con un forte sovraccarico**, soprattutto su pendii ripidi* indicati. Non sono da aspettarsi valanghe spontanee molto grandi.

Il distacco è possibile già con un debole sovraccarico** soprattutto sui pendii ripidi* indicati. Talvolta sono possibili alcune valanghe spontanee di grandi dimensioni e, in singoli casi, anche molto grandi.

4

FORTE

Il manto nevoso è debolmente consolidato sulla maggior parte dei pendii ripidi*.

Il manto nevoso è in generale debolmente consolidato e per lo più instabile.

Il distacco è probabile già con un debole sovraccarico** su molti pendii ripidi*. Talvolta sono da aspettarsi numerose valanghe spontanee di grandi dimensioni e spesso anche molto grandi.

INDICAZIONI PER SCIATORI ED ESCURSIONISTI

Condizioni generalmente sicure per le escursioni.

Condizioni favorevoli per le escursioni, ma occorre considerare adeguatamente locali zone pericolose.

Le possibilità per le escursioni sono limitate ed è richiesta una buona capacità di valutazione locale.

Le possibilità per le escursioni sono fortemente limitate ed è richiesta una grande capacità di valutazione locale.

MOLTO FORTE

Sono da aspettarsi numerose valanghe spontanee molto grandi e spesso anche valanghe di dimensioni estreme, anche su terreno moderatamente ripido*.

Le gite sciistiche non sono generalmente possibili.

Le parti di terreno dove il pericolo è particolarmente pronunciato vengono descritte più dettagliatamente nel bollettino delle valanghe (ad es. quote, esposizione, forma del terreno ecc.).

* Pendio moderatamente ripido: pendii meno ripidi di circa 30°. * Pendio ripido: pendii più ripidi di circa 30°.

** Sovraccarico debole: sciatore o snowborder che effettua curve dolci, che non cade; escursionista con racchette da neve; gruppo che rispetta le distanze di sicurezza (minimo 10m). Sovraccarico forte: due o più sciatori o snowborder che non rispettano le distanze di sicurezza, escursionisti a piedi, curve saltate o molto strette, caduta di sciatore, motoslitta, mezzo battipista, esplosione.

*** Terreno ripido estremo: particolarmente sfavorevole ad es. dal punto di vista della pendenza (più ripido di circa 40°), forma del terreno, prossimità alle creste o proprietà del suolo.

5

9

SIMBOLOGIA

dislivello positivo / negativo tempo di percorrenza difficoltà discesa

Dislivello

Dislivello complessivo della salita e della discesa

Tempo di salita

Tempo indicativo di salita con buone condizioni (calcolato con una velocità di 350/400 m di dislivello/ora)

Difficoltà in discesa Indica la difficoltà sciistica in discesa. Vedi tabella difficoltà discesa a pag. 8

Orientamento Indica l’orientamento prevalente dei pendii di salita e discesa dell’itinerario

sviluppo

Sviluppo

Indica lo sviluppo totale dell'itinerario in chilometri

ingaggio difficoltà alpinistica

Ingaggio

Descrive la complessità dell’itinerario. Si esprime con numero romano da I a IV secondo la tabella a pag. 9

qrcode punto di partenza

orientamento tracce salita discesa

Difficoltà alpinistica

Indica la difficoltà alpinistica della salita e di eventuali passaggi alpinistici in fase di discesa. Vedi tabella difficoltà alpinistica a pag. 8

esposizione

Esposizione

Indica il rischio in caso di caduta (non controllata) in fase di discesa, ovvero le conseguenze che ostacoli, salti, ecc. presenti sul pendio possono provocare. Vedi tabella esposizione a pag. 8

snowboard Sì - No

Snowboard

Indica la possibilità di utilizzo di snowboard + ciaspole lungo l'itinerario

Ultimi metri prima della cima del Piz Lad

Inquadra il qrcode con il tuo smartphone per raggiungere il parcheggio 10

11

RINGRAZIAMENTI

Questa guida è il frutto di un lungo viaggio iniziato tanti anni fa sulle Alpi e che mi ha portato a incontrare e conoscere un grande numero di persone legate al mondo dello scialpinismo: quante chiacchierate davanti a una mappa, sognando il prossimo itinerario da percorrere; quanti stimoli avuti nel parlare di esperienze personali che mi hanno spinto alla scoperta di nuove valli e itinerari.

Un ringraziamento speciale va in primis a Tommaso Arnaboldi, con cui ho condiviso diverse delle gite presentate su questo volume e tuttora condivido la passione incommensurabile per questa disciplina. Tommaso è stato di grande aiuto per la stesura di questo progetto, e con dedizione e scrupolo si è riletto molte delle schede qui presentate, fornendo decisamente preziosi consigli.

Ci tengo a ringraziare Andrea Fontana e Tommy Riboldi, due persone che mi hanno aiutato molto nella mia crescita scialpinistica e con cui ho condiviso un numero enorme di uscite. Ringrazio anche l’amico Maurizio de Zaiacomo con cui condivido la passione della ricerca di itinerari poco convenzionali, alcuni dei quali sono su questo volume, e che negli anni abbiamo percorso assieme.

Un sincero grazie a Giacobbe Barindelli che mi ha trasmesso l’amore e l’arte dello scialpinismo e a ciascun membro della Scuola Nazionale di Scialpinismo Pietro e Luciano Gilardoni, per avermi accolto calorosamente nel 2014. In particolare, un doveroso ringraziamento va a Paolo Taroni, Sergio Introzzi, Emilio Busatta e Lorenzo Gorla.

Ringrazio in ordine sparso Marco Frigerio, Riccardo Ugo, Gigi Pagani, Thomas Gusmeo, Nicola Reynaud, Oscar Sicilia, Giovanni Grazioli, Gigio The Old Fox e il Calozio Team (Angelino, Enrico e Riccardo) per aver condiviso insieme alcune delle salite qui relazionate ma soprattutto per aver scattato delle belle foto durante esse.

Non posso che ringraziare Versante Sud, rappresentato qui nella figura di Tommaso Bacciocchi, e Davide Vagheggi per l’ottimo lavoro di grafica e impaginazione fatto per questo volume, nonché gli sponsor che hanno creduto in questo progetto editoriale.

Grazie soprattutto a Marilena, mia compagna, che con la sua pazienza e tranquillità mi supporta quotidianamente. Ha capito l’importanza di questo progetto per me e mi ha sempre sostenuto incondizionatamente, senza compromessi, bilanciando la mia vita piena di impegni con i giusti stimoli per completare l’opera.

12

THOUGHTFUL TOOLS FOR ALPINE EXPLORATION K2SNOW.COM

LIZ SMART & GILLES SIERRO SWISS ALPS WAYBACK 88 DAVID CARLIER PHOTOGRAPHY

Pellare

[pel-là-re] v.tr.

Termine utilizzato dallo scialpinista sudalpino per indicare lo svolgimento dell’attività scialpinistica. “Ho voglia di pellare” viene quindi percepito come un richiamo perentorio a mollare tutto per andare a prendere freddo su qualche versante polveroso.

Battendo traccia in qualche luogo remoto del Ticino

14

15

PREFAZIONE

“I nomi delle nostre stagioni (primavera, estate, autunno, inverno) non sono stati certo inventati da un montanaro, poiché nessuno di essi si applica particolarmente alle Alpi. La primavera e l’autunno non esistono nell’alta montagna e non sono altro che brevi fasi transitorie, senza carattere particolare, piú o meno strette tra le stagioni principali, secondo che l’una o l’altra influisca maggiormente su di esse. Sarebbe dunque più naturale il distinguere due sole stagioni, secondo lo stato generale delle precipitazioni che lo caratterizzano: la pioggia in estate, e la neve in inverno”.

Alpinisme Hivernal (1925) di Marcel Kurz

Tante volte mi chiedo cosa sarebbe potuto scaturire da una conversazione tra me e lo Svizzero Marcel Kurz. Di fatto, avrei un numero spropositato di curiosità da sottoporgli, forse troppe, che molto probabilmente lo condurrebbero in uno stato di annoiamento precoce. Nella mia testa, lo associo a un aggettivo: mitologico. Si perchè Marcel Kurz, con la sua opera principale Alpinismo Invernale, pubblicato in prima edizione nel 1925, è diventato immortale per noi scialpinisti. In quel libro si trovano tutte le caratteristiche e le prerogative di un’attività invernale che sempre di più sta appassionando migliaia di persone per svariati motivi; e sarebbe riduttivo pensare di trovarci al suo interno solo ampie discussioni, ad esempio, sui materiali utilizzati a inizio del XX secolo, ovvero delle mere quanto personali emozioni vissute nel salire su una determinata cima, o del puro godimento che uno prova nello sciare un pendio immacolato. Quel libro non va inteso assolutamente in quel senso: lì, di fatto, si trovano pensieri e proposizioni che determinano la filosofia caratterizzante lo scialpinismo moderno. Stando alle sue parole, lo scialpinismo è stato il traino di una seconda conquista delle Alpi: a fine del XIX secolo, tutto l’arco alpino era già stato conquistato durante la stagione estiva. Tuttavia, la maggior parte delle cime alpine non erano ancora state salite durante la stagione invernale. Ed è qui che i pionieri di questo sport hanno compreso l’utilità degli assi per avvicinarsi più velocemente alle vette, evitando ad esempio sprofondamenti nei metri di neve fresca, oltre a dichiararne la superiorità nel rientrare a valle dopo la conquista. Interessante come Marcel Kurz cercava di sviare le masse che a fine del XIX secolo iniziavano a popolare le famose località turistiche di montagna. Si sentiva un pesce fuor d’acqua nel vivere luoghi alla moda e troppo comodi per essere considerati montanari. Quindi perché quell’impulso verso l’ignoto? Perché quella voglia di percorrere itinerari alpinisticamente noti sfruttando gli sci? Cosa lo attirava di questo strumento, così tanto amato quanto discusso dagli alpinisti di ogni epoca?

In generale, lo scialpinismo, a differenza di classiche attività sportive, è dipendente da vari fattori incontrollabili dalla tecnologia e dall’uomo stesso. Prendiamo ad esempio due attività sportive popolari: il ciclismo e la corsa. Queste sono di fatto considerate tali perché si possono pianificare accuratamente piani di allenamento, a prescindere dalle condizioni esogene come ad esempio quelle meteorologiche. E soprattutto, queste vengono svolte in ambienti dove i pericoli endogeni, quali ad esempio quello delle valanghe, vengono minimizzati. Può quindi lo scialpinismo rientrare in questa categoria?

In epoca moderna, lo scialpinismo è di fatto considerato uno sport, tanto che è entrato con merito come disciplina olimpica dall’edizione 2026. Ma a mio modesto modo di vedere, è estremamente riduttivo ritenerlo un semplice sport. In primo luogo, esso ha un periodo temporale limitato dove è possibile praticarlo: esso va tipicamente da Novembre a Maggio, lasciando poi spazio ad attività più consone all’estate. Ma questo non è il problema, anzi, rende tutto paradossalmente ancora più magico.

16

In generale, lo scialpinismo inteso come mera attività sportiva viene svolto tipicamente in ambienti sicuri, quali ad esempio le moderne piste da sci alpino battute ad hoc ovvero su terreni montani messi in sicurezza per garantire la massima capacità di sforzo degli atleti. Da notare che le piste moderne da sci spesso vengono preparate anche quando la stagione è secca, sfruttando bacini idrici appositamente creati per alimentare la produzione di neve artificiale che garantisce lo svolgimento degli allenamenti e delle competizioni. Un modo di intendere la montagna in inverno poco sostenibile, alla luce delle basi poste da Marcel Kurz.

D’altro canto, lo scialpinismo può essere vissuto come un’attività di ricerca e avventura, lontano dalla civilizzazione e dal doping tecnologico che viene usato dall’uomo ormai non solo per meri motivi turistici ed economici, ma anche e soprattutto per girovagare tra monti. In generale, non uno sport ma una disciplina. Una filosofia di vita. Un’arte. Paradossalmente, ogni ripetizione di una gita trasmette diverse emozioni in quanto sono le condizioni che determinano il senso della gita stessa, dando vita e carattere a ogni istante vissuto, in salita ma soprattutto in discesa. Di fatto, la stagione scialpinistica permette di inoltrarsi in valli isolate e poco battute, dove la sola capacità di valutazione personale e di orientamento determinano l’esito della giornata. Non esiste certezza, esiste la voglia di scoprire e di sognare. Si aprono quindi due tematiche in questo lato: uno legato alla sicurezza e l’altro alla ricerca e creatività. Lo scialpinismo nella stagione dell’inverno boreale è un’attività che richiede molta pazienza. Si perchè è in quella fase che le precipitazioni cadono copiosamente sui pendii, generando lo strato di fondo che permetterà di sciare gli stessi in sicurezza anche in tarda stagione. Ma è a inizio stagione che i pericoli endogeni della montagna diventano massimi, con il rischio di valanghe generate che si innalza incredibilmente. Scrive Kurz nel capitolo III del sopra citato libro:

Panoramica privilegiata sul Crap Grond (© Tommaso Arnaboldi)

Panoramica privilegiata sul Crap Grond (© Tommaso Arnaboldi)

17

“Le valanghe sono evidentemente più frequenti in Maggio che in Gennaio, ma una comitiva di sciatori esperti correrà meno pericoli in primavera che in inverno, durante il quale le valanghe possono cadere in ogni luogo, a qualunque ora del giorno, mentre in primavera, invece, le valanghe hanno un orario e un percorso molto più regolare”.

All’inizio del XX secolo, diverse persone incominciarono a capire che il tema valanghivo fosse cruciale per il buon compimento della conquista invernale alpina con gli sci. Oltre al sopracitato Kurz, uno di questi fu William Paulcke, uomo di grandissimo rilievo nella nascita dello sci alpinismo d’alta quota. Egli aveva capito che le valanghe sono fenomeni difficilmente prevedibili, il cui rischio può essere minimizzato con l’esperienza, che forgia la capacità di valutazione della pericolosità dei pendii; ma soprattutto con l’intuito, che permette di comprendere i rischi non direttamente osservabili. Inoltre, lo scialpinismo richiede senso critico nella pianificazione della gita: molto spesso ci si trova a studiare le condizioni morfologiche di terreni poco conosciuti, oltre a seguire i bollettini meteorologici per una serie di giorni precedenti all’ascesa. Di fatto tutto questo avviene da remoto, a tanti chilometri di distanza dal terreno montano, usando mappe e i suddetti bollettini nivologici oramai estremamente dettagliati e accurati.

Scegliere quindi un itinerario in maniera scientifica, al fine di minimizzare i suddetti rischi, è possibile seppur non semplice: questo richiede una notevole capacità di valutazione dell’itinerario che l’esperienza fortifica, oltre a una personale conoscenza delle valli e soprattutto degli itinerari all’interno di esse. Tali competenze non sono gratuite, ma tutt’altro richiedono tempo e dedizione che non tutti possono permettersi per svariati motivi. Per garantire una maggiore sicurezza e documentarsi coscientemente, il mio consiglio è quello di informarsi presso esperti locali, che vivono la zona di interesse, ovvero chiedere a guide alpine o gestori di rifugi. Quindi eccomi qua, a scrivere questa guida, frutto di diversi anni di pratica sul campo, e di ricerca di itinerari lontani dalle masse. Questa guida ha un obiettivo: quello di far scoprire valli e zone adatte allo sci alpinismo nella catena principale delle Alpi svizzere. Mi piacerebbe che questa stimolasse la pratica scialpinistica su terreni poco battuti, dove volontà, spirito critico e un pizzico di avventura sono necessari per il buon compimento della gita stessa. Aspiro in maniera molto nobile a stimolare la creatività del lettore, a forzarlo a studiare durante le sere, in settimana, su mappe scialpinistiche, bollettini nivometeorologici e relazioni, per poi scoprire e sorprendersi nella pratica dello scialpinismo durante il fine settimana.

Prefazione

Bosco innevato con neve fresca

18

Prefazione

PERCHÉ LA SVIZZERA CENTRALE?

Da Italiano che abita a ridosso del confine, la Svizzera è sempre stata la meta prediletta per la pratica dello scialpinismo. Per un ovvio motivo: in meno di due ore di macchina si ha la possibilità di passare dal versante meridionale a quello settentrionale delle Alpi grazie al tunnel del San Gottardo. Sul versante sudalpino tipicamente identifichiamo due importanti aree dove fare scialpinismo: il Canton Ticino e la zona dei Grigioni Italiani. In questa guida, una doverosa attenzione sarà concessa al Ticino. Questa è una regione dalle mille sfaccettature, che offre panorami unici e che d’inverno si trasforma in un silenzioso parco giochi per lo scialpinista. Lo premetto: sono un innamorato folle del selvaggio. E il Ticino è il terreno perfetto per vivere valli poco consone al turismo montano di massa, al quale tutti noi siamo esposti oggigiorno, oltre a offrire un numero incredibile di itinerari per tutti i livelli. Il concetto di selvaggio, fortunatamente, non è limitato al solo Ticino: il canton Uri e la zona dei Grigioni Occidentali sono due aree geografiche alpine che, durante i mesi invernali, presentano itinerari molto isolati e lontani dalle grandi masse. La distinzione tra nord e sud delle Alpi, tuttavia, non va intesa solo per questioni morfologiche o di paesaggio. Per lo scialpinista, la comodità di avere accesso al lato settentrionale delle Alpi attraverso il San Gottardo permette di andare alla ricerca delle migliori condizioni sul versante nordalpino quando a sud si è in presenza di un inverno secco e poco polveroso. La puntata in Zentralschweiz quindi diventa la panacea per lo scialpinista sudalpino che, disperato da condizioni secche, vuole

Vista sul gruppo del Medel, dal Piz Cazirauns

Vista sul gruppo del Medel, dal Piz Cazirauns

20

sciare pendii immacolati in fresca. E lo stesso vale al contrario: le stagioni invernali oramai sono poco prevedibili e molto spesso assistiamo a un’altalenarsi di inverni copiosi da un versante all’altro, generando migrazioni invernali per trovare le migliori condizioni. La Svizzera è quindi terreno fertile per la pratica scialpinistica. Di fatto, la prima vera pellata registrata sull’arco alpino è datata 29 gennaio 1893, dove Cristoforo Iselin con tre amici si sfidarono in una prova per determinare quale strumento - tra le racchette da neve o lo sci - fosse più adatto per scalare le montagne durante la stagione invernale. Come riportato da Marcel Kurz:

“Iselin e i suoi compagni si erano dati appuntamento un sabato sera, al calar della notte… tutto questo per evitare gli scherni dei loro compaesani. Tra di essi, fra cui anche un norvegese, calzavano gli sci, solo il quarto portava delle racchette e la gita doveva servire a decidere se la superiorità fosse da attribuire alle racchette o agli sci”.

I quattro amici salirono al colle del Pragel (1554m), che collega il canton Glarona con l’abitato di Muotathal nel Canton Svitto, con un tempo simile, ma gli sci dimostrarono una notevole flessibilità in discesa: il ciaspolatore arrivò ben oltre un’ora dopo gli sciatori. Fu in quegli anni che sulle Alpi incominciò un movimento alpinistico che prevedeva l’uso degli sci come mezzo di avvicinamento e di conquista delle cime. La Svizzera centrale, quindi, ha ricoperto negli anni un ruolo cruciale nella nascita di questa attività, stimolando l’uso degli assi sull’intero arco alpino, oltre ad avere una conformazione morfologica adatta alla pratica dello scialpinismo, soprattutto sul suo versante nord. L’arco alpino centrale Svizzero come luogo per praticare lo scialpinismo non ha solamente una giustificazione storica; direi, al contrario, ci sono due principali motivazioni per cui si è deciso di scrivere una guida su questa zona delle Alpi. Da un lato, la catena principale della Svizzera centrale, che divide in maniera molto generale il canton Ticino dal canton Uri, è un’area con caratteristiche uniche e che permette di vivere ambienti da favola in un raggio di poche decine di chilometri. Dall’altro lato, ambienti così diversi sono alla portata di tutti e soprattutto in giornata, grazie alla comoda A2 svizzera, che dal confine italiano porta agevolmente a nord delle Alpi in circa due ore di auto. Questa permette di raggiungere diverse località comodamente e in poche ore, permettendo a chiunque di scegliere la gita con le condizioni migliori anche strada facendo. Questo è un plus non indifferente, considerando che molto spesso la quantità di neve rispetto ai due versanti delle alpi è sbilanciata a favore di uno a seconda dell’annata in corso. Inoltre, l’efficiente rete infrastrutturale che caratterizza la Confederazione Elvetica permette di effettuare traversate di ampio respiro, e di ritornare comodamente al punto di partenza sfruttando i mezzi pubblici, molto efficienti in questa nazione.

PERCHÉ QUESTA GUIDA?

Come scialpinista sono cresciuto con la bibbia dello sci alpinismo: la Scanavino-Gansser, più nota con il suo vero nome - Scialpinismo in Svizzera: 411 Itinerari scelti. Questa guida è minimale in quanto descrive il possibile itinerario in maniera breve e concisa. Di fatto, è una sorta di totem sacro che non posso criticare. Tuttavia, essendo stata scritta oramai 25 anni fa, ha delle limitazioni: ad esempio, la sola lettura della breve descrizione dell’itinerario senza l’accompagnamento delle carte nazionali svizzere risulta molto spesso inutile e poco pratica sul campo. Più crescevo come scialpinista, più mi rendevo conto che mancavano diverse gite in quella guida, anche ritenute classiche. Così, più scoprivo le Alpi, più veniva la voglia di condividere gite, esperienze e avventure in una guida con un focus sulla Svizzera Centrale e rivolta a un pubblico che principalmente vive in Lombardia e Piemonte, o che conosce poco il territorio elvetico. Quindi, nel leggere e sfogliare questa guida il lettore deve aspettarsi di trovare una lista selezionata di gite nelle valli principalmente del Canton

21

Prefazione

Ticino, Grigioni Occidentali, Uri e Svitto. Come prima edizione, ho voluto focalizzare l’attenzione su una serie di gite che reputo interessanti e must-have, ma che ovviamente non coprono l’intera possibilità della zona prescelta. È importante ricordare che, soprattutto lato Ticino e Grigioni, il lettore sarà esposto a gite molto fisiche, in valli remote e selvagge, nelle quali il senso di isolamento impregna l’anima della gita. In questo lato delle Alpi, non si troveranno gite con un breve dislivello, ma al contrario gite in ambienti severi e molto spesso caratterizzati da lunghe distanze. In un certo senso, itinerari rivolti a scialpinisti esigenti e amanti della fatica, nei quali ci si troverà molto spesso a dover battere l’intera traccia. Dall’altro lato - letteralmente parlando - il lettore avrà la possibilità di scoprire valli decisamente prestanti allo scialpinismo di tipo plaisir, grazie alla presenza di itinerari di ampio respiro e puro godimento. Il Canton Uri e quello di Svitto garantiscono di svolgere uno scialpinismo adatto a tutti, grazie alla presenza di un numero cospicuo di impiantini di risalita - alcuni direi vetusti ma molto caratteristici - che permettono di ridurre il dislivello e di accompagnare lo scialpinista sui versanti sopra boschivi delle valli. Gite nella cosiddetta Zentralschweiz sono caratterizzate da brevi salite ma lunghe discese, massimizzando il piacere della discesa. Inoltre, i versanti in questo lato delle Alpi si prestano ottimamente allo scialpinismo, con la possibilità di fare bellissimi giri di tipo traversata o di concatenamento.

In secondo luogo, nell’immaginare questa guida, mi piaceva l’idea di creare una sorta di compagno fedele da consultare e sfogliare per avere nuovi stimoli o idee scialpinistiche. Si dice sempre di pensare out of the box, ma noto sempre di più fiumi di persone avvicinarsi allo sci alpinismo, magari approcciandosi con corsi qualificati, senza poi spingersi verso l’avventura della montagna una volta terminato il corso. “Non so dove andare” sento dirmi da molti una volta terminato il processo di formazione, il che rende, a mio modesto modo di vedere, pressoché inutile il fine di un corso, il cui obiettivo principe finale è quello di dare autonomia alle persone, nella conduzione ma soprattutto nella pianificazione della gita. Credo sia importante, con questa guida, cercare di stimolare lo scialpinista nel capire che esistono diverse zone dove cimentarsi nello sci alpinismo: molte poco note, altre sconosciute ai più, e un numero spropositato mai prese in considerazione per questioni geografiche. Come scialpinisti moderni, dobbiamo sforzarci a scoprire e muoverci al fine di limitare la massificazione di itinerari popolari: questo fenomeno, soprattutto negli ultimi anni, è diventato sempre più preponderante; e con il crescere del numero di persone praticante questa attività, occorre capire che i rischi endogeni a essa aumenteranno esponenzialmente se non decidiamo di uscire dalle nostre zone di comfort. Occorre cambiare modus operandi e toglierci quella pigrizia che ci assale, che non ci fa leggere dettagliatamente la dovuta cartografia e i fondamentali bollettini nivometeorologici, che ci limita nello scoprire nuove zone e che ci fossilizza nei soliti posti, aumentando le probabilità di sovraaffollare le gite piû conosciute e i rischi. Lo sci alpinismo se vissuto così non sarà sostenibile, con poche gite che diventeranno catalizzatori di un turismo da mordi e fuggi, senza portare valore alla valle che ci ospita per un sano divertimento. Le montagne non sono un benefit dovuto, vanno rispettate e godute con tutti i mezzi possibili. Divertiamoci, ma con la testa.

Sopra la nebbia, il colle del Pragel dai boschi sopra Muotathal

22

23

BREVE STORIA DELLO SCI ALPINISMO

Lo sci inteso come mezzo di spostamento ha origini antichissime: esistono incisioni rupestri del 5.000 AC rinvenute sull’Isola di Rodoy in Norvegia, che raffigurano un uomo intento a scivolare su degli assi. Addirittura, nella mitologia Norrena, si identifica il Dio Ullr munito di sci e arco (circa XI secolo): lo sci quindi fungeva da strumento sacro per cacciare e sfamare i membri di una tribù.

Lo scialpinismo moderno deve la sua nascita al telemark, in particolare alla figura del norvegese Sondre Norheim (18251897), il quale inventò la tecnica del tallone libero, e che sulle Alpi venne promossa da Wilhelm Paulcke. Il telemark, così come lo intendiamo in epoca moderna, è di fatto il padre nobile e legittimo dello scialpinismo, seppure i materiali e l’evoluzione dello strumento abbiano portato a notevoli separazioni dei due mondi, forse in maniera impropria. Di fatto, prima dell’avvento del telemark, per uno sciatore era molto difficile curvare o frenare, e la conduzione dello sci avveniva attraverso l’uso di un lungo bastone, che permetteva di fare cambi di direzione violenti e lenti, oltre al fatto di limitare l’uso degli assi a pendii caratterizzati da dolci pendenze. L’uso dello sci quindi era principalmente inteso per spostarsi su terreni innevati, e non per scenderli, forse anche per il fatto che gli stivali di pelle usati su quel tipo di assi erano flessibili e privi di supporto. Il telemark, invece, introduce un cambio di paradigma, permettendo agevoli cambi di direzione, grazie anche a talloniere più robuste, aprendo così le porte alla discesa e alla velocità su terreni più ripidi, grazie allo Stem Christiania, tecnica di discesa inventata dallo stesso Sondre Norheim e che permise di avviare la vera rivoluzione invernale sui terreni montani. Il telemark subì sfortunatamente un drastico declino negli anni 40 del novecento, soprattutto dovuto alla nascita dello sci alpino; tuttavia, oggi giorno sempre più realtà in giro per il mondo stanno promuovendo questo stile, per far riscoprire ai più la magia del telemark, grazie a materiali sempre più performanti, ma soprattutto per cercare di sviare a una omogeneizzazione che le leggi di mercato impongono severamente a tutti noi.

Incisione rupestre raffigurante il Dio Ullr

La prima vera ascesa scimunita del quale si ha certezza storica risale al 1880, in Norvegia, dove l’inglese William Cecil Slingsby effettuò la salita al Keiser Pass (1550m). Sulle Alpi occorre attendere il 29 Gennaio 1883, quando Iselin con tre amici salì al colle del Pragel (1554m) dal versante Glaronese. Questo evento, percepito dalla comunità alpinistica come qualcosa di sensazione, fu da traino per maggiori successi negli anni successivi sulle Alpi. A tal proposito, vorrei fare mie le parole

Why Telemark

First Track sostiene il movimento del telemark e la sua diffusione

Chi si innamora del telemark trova in questa pratica un’emozione ricca e semplice al tempo stesso, come l’appagamento dell’anelito dell’uomo a essere in armonia con la montagna e con se stesso.

24

Breve storia dello sci alpinismo

di Sir Arnold Lunn, sciatore fuoriclasse e visionario, attivo nelle prime decadi del XX secolo, che a suo parere, descrive l’evoluzione dello sci alpinismo in quattro fasi:

1. L’età dei pionieri (1890-1896)

2. L’età dell’oro (1897-1917)

3. L’età dell’argento (1918-1927)

4. L’età moderna (1928-1970)

A queste quattro fasi, vorrei aggiungerne una quinta, che chiameremo semplicemente l’età postmoderna (1971-1995), che a mio modesto modo di vedere rappresenta la terza conquista delle Alpi: la discesa di versanti ripidi. Cercheremo di ripercorrere i principali protagonisti che hanno contribuito, con modalità e tempistiche diverse, a formare il movimento scialpinistico sulle Alpi in questa sezione, giusto per dare un contesto storico avvincente quanto indispensabile per la comprensione dell’era contemporanea in cui viviamo.

L’età dei pionieri (1890-1896)

La prima vera scialpinistica con un dislivello superiore ai 1000m venne effettuata in Austria nel 1894, al Hoher Sonnblick (3106m): quella gita fu completata con un dislivello di circa 1500m dal tedesco Wilhelm von Arlt, figura citata anche da Kurz nel suo libro Alpinismo Invernale. Tuttavia, in quegli anni, spicca una delle figure che ha contribuito maggiormente allo sviluppo della pratica dello scialpinismo sulle Alpi: Wilhelm Paulke. Tedesco di nascita, ma cresciuto a Davos, viene identificato da molti come il vero padre dello scialpinismo. Il 5 Gennaio del 1896 effettua, insieme all’amico Victor de Beauclair, la prima ascesa scialpinistica in territorio elvetico sull’Oberalpstock, salendo dal lato Surselviano. Paulke ammise di essere stato ispirato a questa impresa dalla traversata Davos-Arosa attraverso il colle Maienfelder (2434m), effettuata dai Grigionesi Johann e Tobias Brangen con l’inglese Conan Doyle (l’autore di Sherlock Holmes) nel Marzo 1894.

L’età dell’oro (1897-1917)

Dopo l’exploit Surselviano, per Paulke si apre una stagione di scoperte e avventure nella Svizzera Occidentale. Nel Gennaio del 1897 compie la prima traversata invernale con gli sci attraverso l’Oberland Bernese: sei giorni totali, di pura esplorazione, immersi nell’assordante isolamento che solo quell’ambiente può trasmettere. Tentarono il Finsteraarhorn partendo dal Grimsel e successivamente lo Jungfrau, senza successo. Considerato il periodo, caratterizzato da giornate corte e temperature notturne molto rigide, fu comunque un successo, proprio per la natura esplorativa del raid. Nel Gennaio del 1898, lo stesso Paulke, in compagnia del temerario Robert Helbling, partì per una nuova avventura, questa volta nella Mattertal: partiti da St. Niklaus, salirono a piedi prima a Zermatt, e per il Gornergrat raggiunsero la Bėtemps, l’attuale MonteRosa Hütte. La cosa incredibile è che Helbling partì per l’avventura senza aver mai provato a fare due curve con un paio di sci: una cosa ben oltre il limite della pazzia. Il 5 Gennaio si spinsero fino a circa 4200m, e con grande sconforto dovettero rinunciare a continuare l’ascesa a causa di un forte mal di montagna che assalì Helbling. Anche questa volta, nessuna vetta venne raggiunta, ma Paulke era cosciente di essere il primo scialpinista a essere salito così in alto con gli sci, facendolo entrare di fatto nell’olimpo dei fautori del movimento scialpinistico.

Su tutto l’arco alpino non si fa altro che parlare delle gesta di Paulke, che fungono da stimolo per molti altri alpinisti per spingersi verso la conquista di importanti cime. Di rilievo, ad esempio, è l’impresa compiuta da Oscar Schuster e Heinrich Moser il 23 Marzo 1898, che seguirono lo stesso percorso compiuto qualche mese prima da Paulke e Helbling, raggiungendo di fatto la cima della Dufourspitze (4634m): fu il primo quattromila alpino conquistato con gli sci. Schuster ci tenne a precisare nelle Oesterreichische Alpen-Zeitung che “senza gli sci, l’impresa descritta non sarebbe stata possibile”.

26

Il dado fu tratto: iniziò una corsa alla conquista dei quattromila con gli sci. Nel Novembre 1901, lo Svizzero Henry Hoek raggiunse la vetta del Finsteraarhorn (4275m), scendendo il suo versante ovest. Nel Gennaio del 1904, Gustav Hasler, in compagnia dei fratelli Fritz e Adolf Ammater, conquista l’Aletschhorn (4195m). Da notare come nello stesso anno, il 16 Luglio 1904, lo stesso Hasler e Friz Ammater, furono i primi a salire alpinisticamente il versante nord-est del Finsteraarhorn: quella fù un’impresa storica, che segnò l’inizio delle conquiste delle grandi pareti nord alpine. Il 25 Febbraio 1904, Ugo Mylius, con le guide Bernesi Kasper Maurer, Tannler e Franz Zurflüh, raggiunse la vetta del Monte Bianco passando per la jonction. Il 31 Marzo 1907, Marcel Kurz, insieme a François Frédéric Roget di Ginevra e alla guida Maurice Crettez, raggiunse la vetta del Grand Combin (4317m). In questo caso, tuttavia, gli sci vennero lasciati ai piedi del Col du Meitin (3426m). In questi anni si comincia a pensare concretamente alla possibilità di effettuare grandi traversate invernali sulle Alpi, grazie alla versatilità dello sci. Di rilievo, è la Chamonix-Zermatt a opera del “rosso” Joseph Ravanel, guida di Chamonix, e compiuta per la prima volta nel Gennaio 1909. Nel Dicembre dello stesso anno, l’Austriaco Paul Preuss insieme all’amico Paul Relly, effettuano la prima traversata del Silvretta, salendo addirittura il Piz Buin (3312m) in data 29 Dicembre. Il 29 Marzo 1910, Alfred von Martin, Hermann Rumpelt e la guida Oskar Supersaxo raggiunsero con gli sci l’Alphubel (4206m). Nella prima settimana del Gennaio 1912, Sir Arnold Lunn, con François Frédéric Roget e tre portatori, effettuano una traversata delle Alpi Bernesi da Kandersteg a Meiringen. Il 10 Aprile 1913 Paul Preuss, insieme a Willy von Bernuth, effettuano la prima discesa con gli sci del Gran Paradiso, salendo dall’attuale normale che passa dal rifugio Vittorio Emanuele II (che ai tempi non esisteva). Il 21 Aprile lo stesso Paul Preuss, con i fratelli Bernuth, raggiunge la vetta della Piramide Vincent (4215m): a causa del maltempo, furono costretti a scendere a Gressoney-La-Trinité, ma l’obiettivo di raggiungere la Zumstein fu rimandato di una sola settimana. Di fatto, il 28 Aprile la stessa cordata raggiunge con gli sci la punta Zumstein (4536m), la Gnifetti (4554m), la Parrot (4434m) e il Corno Nero (4321m). Nella primavera del 1913, Marcel Kurz compie la prima traversata delle Alpi Lepontine Occidentali, dal Sempione al Passo del Gottardo. Il 18 Giugno 1917, Arnold Lunn insieme alla guida Josef Knubel, raggiungono con gli sci la cima del Dom des Mischabel (4545m).

L’età dell’argento (1918-1927)

In questa fase, si registra un naturale rallentamento di prime ascensioni sull’arco alpino, lasciando spazio alle prime ascensioni sci alpinistiche extraeuropee. Di fatto, le principali cime delle Alpi sono state raggiunte con gli sci, lasciando ai posteri un periodo intenso, quanto memorabile, per la qualità delle imprese compiute. Ai titoli di coda delle prime scialpinistiche sulle Alpi, occorre citare tre importanti salite. Nel 1920 Arnold Lunn raggiunge il Brunegghorn (3833m) e il Weisshorn (4506m), lasciando tuttavia gli sci alla base della cresta est a quota 3450m circa. Nel 1924 lo stesso Lunn, insieme agli Svizzeri Fritz Amacher, Walter Amstutz e Willy Richardet compiono la prima ascesa scialpinistica all’Eiger attraverso l’Eigergletscher, oggi molto labirintico e crepacciato. Nel Febbraio 1926, Armand Delille compie la prima invernale alla Barre des Ecrins. In questo periodo, vengono stampate le prime vere pubblicazioni in tema di sci invernale: quella di Marcel Kurz, Alpinisme Hivernal (1925) e quella di Arnold Lunn Alpine Ski-ing at All Heights and Seasons (1921): riguardo questo ultimo, come riportato da Giorgio Daidola, “Il terzo capitolo, Spring Ski-ing, è un piccolo capolavoro di fondamentale importanza per chi considera lo sci qualcosa più di uno sport”. Insomma, l’età dell’argento può essere sintetizzata con la consapevolezza pratica dello sci come mezzo trainante dell’attività di montagna nella stagione invernale.

L’età moderna (1928-1970)

La morte del romanticismo e l’ascesa del consumismo: in questo modo si potrebbe descrivere, cripticamente, questa fase dello sci sulle Alpi. Ma sarebbe infelice parlare qui in questa guida della sola massificazione delle Alpi, movimento ancora in atto con modalità diverse.

27

Breve storia dello sci alpinismo

Quindi, non ci focalizzeremo su come le Alpi sono mutate, soprattutto nel dopoguerra, per agevolare il trapianto delle abitudini cittadine in quota. Occorre però ricordare una data fondamentale per questo processo: 1932, anno in cui nasce il comprensorio del Sestriere. Questo in Italia è il momento in cui viene invasa la montagna dalle mode ma soprattutto dalle architetture cittadine. Il processo di cementificazione selvaggia della montagna mostrerà la sua potenza verso la fine degli anni 70 del secolo scorso, con la selvaggia meccanizzazione delle Dolomiti, e che tutt’oggi è in atto. Nell’età moderna, lo scialpinismo si apre a percorsi lunghi, tecnici e logisticamente complessi: nascono le prime traversate delle Alpi, a oggi ancora considerate vere gemme di avventura per pochi. Lo sci di traversata: così lo intendeva Ottorino Mezzalama nel suo lungo progetto di attraversare le Alpi, dalla Liguria al Brennero. Un’idea complessa, mai formalizzata completamente, e che ha permesso di guadagnare l’immortalità al suo ideatore, morto precocemente nel 1931. Nel febbraio 1932, Giusto Gervasutti, Emanuele Andreis e Paolo Ceresa effettuano la prima scialpinistica alla Nordend. È l’ultima cima in lista sul massiccio del Rosa rimasta inviolata in veste invernale. Il padre sostanziale dello sci di traversata, di fatto, è Léon Zwingelstein che nel 1933 effettuò la prima traversata integrali delle Alpi, partendo nel mese di Febbraio da Nizza per arrivare in Tirolo sfruttando in parte il percorso della Chamonix-Zermatt. Di fatto, arrivò a Zermatt percorrendo l’intera Haute Route, e proseguendo prima per il Vallese, e successivamente per il Ticino orientale, riuscì ad arrivare nei Grigioni. Risalendo l’intera Engadina, giunse in Tirolo nella prima settimana di Maggio. Decise di rientrare verso la Francia percorrendo un altro itinerario, sempre sci munito, passando prima per il Silvretta, per poi dirigersi verso Andermatt attraverso l’Oberalppass e successivamente per l’Oberland Bernese. Causa maltempo, decise di fermare la sua avventura a Briga, e di rientrare in Francia con mezzi meccanici. Alcuni numeri dell’impresa: 2000 chilometri con gli sci, 45 colli raggiunti, 50 ghiacciai attraversati, 58500m di dislivello. Numeri sensazionali per quell’epoca,

In discesa sul Kartigelfirn, dopo aver salito il Rohrspitzli

28

considerato il materiale poco adatto a quel tipo di imprese. Nel 1934, lo stesso Zwingelstein effettua un nuovo raid, denominato la crociera bianca: si tratta di un grandissimo itinerario tra il Vallese e l’Oberland, partendo da Chamonix con l’ascesa del Monte Bianco: 64 giorni di pura avventura, che faranno del Francese il padre dello scialpinismo di traversata. Alcuni numeri: 1120 chilometri con gli sci e 17 quattromila raggiunti con gli sci. Morì pochi mesi dopo scalando il Pic d’Olan nel Delfinato. Nel 1941 Ettore Castiglioni pubblica la Guida sciistica delle Dolomiti, con interessanti spunti di sci ripido solo abbozzati. È considerata da molti come la madre delle guide di scialpinismo. La prima vera discesa sopra un pendio di 40° gradi è a opera dei Francesi Ėmile Allais, André Tournier e Maurice Lafforgue, che scendono l’Aiguille d’Argentière direttamente dalla vetta. Nel 1953 Lionel Terray insieme al Canadese Bill Dunaway percorrono il versante Nord del Monte Bianco. Sono anni intensi, dove incomincia a nascere l’idea costante di scendere pendii sempre più ripidi. Lo Svizzero Sylvain Saudan, soprannominato lo sciatore dell’impossibile, insieme alla sua compagna, fece la prima discesa del couloir Whymper in data 11 Giugno 1968. Lo stesso Saudan, il 10 Giugno 1969, compie la prima discesa del Couloir Marinelli sulla parete Est del Rosa. Egli è considerato di fatto il padre dello sci estremo, e sarà la fonte principale di ispirazione per gli anni a venire.

L’età postmoderna (1971-1995)

Sulla scia delle imprese dello Svizzero Saudan, diversi protagonisti dello sci ripido compaiono sui versanti specialmente sudalpini. La vera rockstar dello sci ripido è senza dubbio Heini Holzer: sudtirolese di nascita, di professione spazzacamino e amico di Reinhold Messner, Holzer rimane folgorato dalle imprese di Saudan, ma non condivide i modi con il quale egli conquista le vette, prima della adrenalinica discesa: molte delle cime scese dallo Svizzero vengono agevolate dalla presenza di elicotteri, che lo accompagnano in quota. Holzer è un romantico, e preferisce salire la via di di-

29

Breve storia dello sci alpinismo

scesa con le proprie gambe, per apprezzare e studiare da vicino le sue difficoltà. È un uomo senza regole, che vive la montagna per passione: sogna e mette in pratica quello che sente, senza dover rendere conto a nessuno. La sua prima grande impresa è la discesa della parete N della Marmolada avvenuta il 13 Giugno 1970: 600m di parete, con pendenze costanti tra i 50-55°. Lo fa in compagnia di Siegfried Messner, fratello minore di Reinhold, e di Hermi Lottersberger. Lo stesso anno, il 17 Ottobre scia la Nord del Pasquale: 400m di parete, con la parte sommitale a 50°. Questa volta in compagnia di Ander Tscholl. Sono entrambe due prime volte, che di fatto lo fanno entrare nell’olimpo degli sciatori estremi. Holzer comprende che le Alpi possono essere scoperte nuovamente attraverso lo sci ripido, e quindi porta a casa una serie di prime nord sciistiche non indifferenti negli anni successivi. Tenderà a effettuare le sue imprese quasi sempre da solo. Citiamo qui sotto le sue principali discese e rimando l’interessato lettore al bel libro di Markus Larcher intitolato Heini Holzer - La mia traccia, la mia vita per approfondire la sua storia.

• Parete Nord Est del Ortles: 1100m di parete, 55°. Effettuata il 20 Aprile 1971, da solo.

• Parete Nord del Monte Cristallo: 600m di parete, 50°. Effettuata l’11 Maggio 1971, da solo.

• Parete Nord del Königsspitze per la Minnigerode: 550m di parete, 55°. Effettuata il 20 Maggio 1971, da solo.

• Parete Nord della Presanella: 550m di parete, 50°. Effettuata l’8 Luglio 1971, da solo.

• Parete Nord (seracco destro) del Piz Palü: 800m di parete, 55°. Effettuata il 9 Luglio 1972 da solo.

• Parete Nord della Lenzspitze: 550m di parete, 50°. Effettuata il 22 Luglio 1972 da solo.

• Parete Nord del Piz de la Margna: 450m di parete, 45°. Effettuata il 27 Maggio 1973 da solo.

• Parete Nord del Pizzo Bianco salendo dalla Biancograt: 900m di parete, 50°. Effettuata il 13 Giugno 1973, da solo.

• Parete Est del Gran Paradiso: 400m di parete, 50°. Effettuata il 4 Agosto 1973, da solo.

• Parete Nord del Lyskamm Occidentale per il seracco Holzer: 1200m di parete, 50°. Effettuata il 20 Giugno 1974, da solo.

• Parete Nord del Piz Palü Orientale: 700m di parete, 50°. Effettuata il 14 Luglio 1974, da solo.

• Parete Nord del Gran Paradiso per la via Adami: 600m di parete, 55°. Effettuata il 13 luglio 1975, in compagnia di Walzl e Vitroler.

• Parete Nord della Cima di Rosso: 400m di parete, 50°. Effettuata il 13 Giugno 1976, da solo.

• Parete Nord del Königsspitze (diretta): 750m di parete, 55°. Effettuata il 2 luglio 1977, da solo.

Morirà due giorni dopo, il 4 Luglio 1977, durante la discesa della Nord del Piz Roseg. Negli stessi anni, di rilievo nel mondo dello sci ripido è sicuramente Tone Valeruz. Trentino, cresciuto tecnicamente sui pendii della Marmolada, è considerato tutt’oggi uno dei più importanti personaggi dello sci ripido Europeo, con più di 100 prime discese effettuate in giro per il mondo. Tra le tante, occorre ricordare la prima discesa della parete Nord Ovest del Gran Vernel, avvenuta il 23 Marzo 1973. Di notevole rilievo è l’incredibile discesa delle Nord dei Lyskamm in soli 13 minuti, avvenuta il 1 Giugno del 1974. Questo record di velocità sarà spezzato dallo stesso Valeruz vent’anni più tardi: scierà nuovamente la parete Nord in soli tre minuti. Non di meno la discesa della parete Est del Cervino, sciata la prima volta in data 14 Maggio del 1975, dai circa 4200m della spalla dell’Hörnli. E ancora, la parete Nord Est dell’Eiger lungo la via Lauper in data 12 Maggio 1983. Ma personalmente, ritengo che le due imprese migliori di Valeruz sono la discesa della Tofana di mezzo, avvenuta il 21 Dicembre 1993 e la formidabile discesa della Nord Est del Monte Civetta, avvenuta l’11 Febbraio 1994. Fù un’impresa dall’alto carattere mediatico, seppur la salita avvenne in elicottero: forse per minimizzare i rischi oggettivi che in inverno caratterizzano la parete, soprattutto lungo la ferrata degli Alleghesi. Valeruz viene riconosciuto soprattutto in ambito internazionale come uno dei padri

30

dello sci ripido; tra le tante prime discese ripide extra europee, va ricordata la prima discesa della parete Sud Ovest dell’Alpamayo con gli sci, avvenuta il 15 Giugno 1982. Un’ altra grandissima superstar dello sci ripido è senza dubbio Stefano de Benedetti. Genovese di nascita, sfrutta i suoi anni migliori dal punto di vista atletico per compiere delle discese ancora oggi incredibili, alcune a oggi mai ripetute per diversi fattori. Dichiara più volte di essere stato ispirato da Heini Holzer, e forse la discesa dello sperone della Brenva nel 1978 è soprattutto un omaggio al Tirolese. Tra le prime discese assolute, occorre menzionare:

• Parete Nord Ovest del Pizzo Cassandra 24 Aprile 1978

• Parete Est del Rosa per la Via dei francesi il 24 Giugno 1979 – a oggi ancora irripetuta

• Parete Sud Ovest del Monte Bianco dal couloir Gréloz-Roch nel Settembre 1980

• Via Grivel-Chabod sull’Aiguille Blanche de Peuterey il 14 Settembre 1980. Questa via conta di una sola ripetizione da parte di Luca Rolli e Francesco Civra Dano nel 2010

• Via dei Viennesi al Fletschhorn il 6 Luglio 1983

• Cresta dell’Innominata avvenuta l’11 Giugno 1986

• Parete Ovest della diretta al triangolo sul Monviso, avvenuta nel Giugno del 1986. Questa via conta di una sola ripetizione da parte di Federico Varengo nel 2009

Si ritirerà dalla scena alpinistica, per dedicarsi a una vita normale, all’età di 29 anni. Altro nome da legare allo sci ripido è quello di Giancarlo Lenatti: una leggenda della Val Malenco! Ognuno di noi ci ha scambiato due parole passando dal Marco e Rosa, dove è gestore del famosissimo rifugio posto in prossimità alla Fuorcla Crast d’Agüzza a quota 3597m, sul massiccio del Bernina. Molti lo associano come il custode di quell’angolo di paradiso, che funge da base per le ascensioni al Bernina dalla via Normale, ovvero come base di rientro dalla Biancograt. E perché mai viene citato qui, in questo capitolo di sciatori estremi? Per chi non lo sapesse, Giancarlo ha due record assolutamente parimenti delle imprese compiute dai vari De Benedetti, Holzer e Valeruz. In ordine cronologico: la discesa dal canale S del Bernina, avvenuta nel 1979 e la duplice discesa della nord del Disgrazia, prima nel 1979 dalla Via degli inglesi e successivamente nel luglio del 1986 dalla Via del seracco. Quest’ultima via è stata ripetuta a oggi solo una volta, il 25 aprile 2013, dai Canturini Matteo Tagliabue, Mattia Varchetti e Matteo Terraneo: un inno alla ricerca di avventura, in puro stile alpino, che riecheggia assordante in una società sempre più alla ricerca di imitazione e comodità.

Parete Nord del Disgrazia: Via degli Inglesi (blu)

e Diretta del seracco (rossa)

31

BIBLIOGRAFIA

LIBRI

Marcel Kurz, Alpinismo invernale. Le origini dello sci-alpinismo. edizione italiana a cura di Luciano Ratto, CDA & Vivalda, 1994

Claude e Philippe Traynard, Sci Alpinismo, edizione italiana Sperling & Kupfer, 1976 Arnold Lunn, Alpine Skiing at all Heights and Seasons, Pohl Press, 2010 Fabrizio Scanavino e Fritz Gansser, Scialpinismo in Svizzera: 411 Itinerari scelti. Club Alpino Svizzero, 1999

Martin Maier, Zentralschweizer Voralpen und Alpen. Einsiedeln bis Gotthard, Club Alpino Svizzero, 2014 Giorgio Daidola, Sciatori di montagna, Mulatero editore, 2017

Markus Larcher, Heini Holzer - La mia traccia, la mia vita, Mulatero editore, 2018

Paul Dreyfs, Sylvain Saudan, lo sciatore dell'impossibile. Storia dell'uomo che inventò lo sci estremo, Mulatero editore, 2022

Emilio Raffaele Papa, Storia della Svizzera, Bompiani, 2018 Diego Fiorito e Roberto Garnero, Sci ripido nel Cuneese - 102 itinerari dal Monte Oronaye al Gruppo del Monviso, Versante Sud, 2017

RIVISTE

«Le Alpi», marzo 2020, Club Alpino Svizzero

Davide Rogora, Spazio Bianco in «Montagne 360», febbraio 2016, Club Alpino Italiano Giorgio Daidola. Il cacciatore di emozioni in «Skialper 101», Mulatero editore, agosto 2015 Markus Larcher, Heini Holzer in «Skialper 130», Mulatero editore, giugno 2020

ARTICOLI ONLINE

Alessandro Gogna, La Est del Monte Rosa, in «Gognablog», 21 maggio 2020, https://gognablog.sherpa-gate.com/la-est-del-monte-rosa/ Carlo Crovella, Dallo sci estremo allo sci ripido, in «Gognablog», 26 ottobre 2018, https://gognablog.sherpa-gate.com/dallo-sci-estremo-allo-sci-ripido/ Alle origini dello scialpinismo, in «Gognablog», 2 giugno 2019, https://gognablog.sherpa-gate.com/alle-origini-dello-scialpinismo/ Giorgio Daidola, Storia (e fascino) dello sci di raid nelle Alpi, in «Skialper», 27 maggio 2019, https://skialper.it/storia-e-fascino-dello-sci-di-raid-nelle-alpi-2/

32

sempre alla ricerca della linea perfetta

Geh / Red Bull Content Pool

www.versantesud.it GUIDE - LIBRI - MANUALI Scialpinismo | Freeride | Ghiaccio

Mirja

TOP PICKS DELL’AUTORE

In questa sezione si trovano cinque suggerimenti di itinerari che, basati sulla mia personale esperienza, sono da considerarsi delle vere gemme: non esiste la gita perfetta, ma sono le condizioni e lo stato d’animo dello scialpinista che rendono uniche le giornate sulla neve. Quindi prendete spunto da queste proposte, senza farvi grandi aspettative a priori della stessa gita. Spero vivamente che con queste raccomandazioni il lettore sia stimolato a percorrere questi itinerari, molto spesso selvaggi e isolati, ma che se vissuti nel modo giusto genereranno ricordi indelebili nella sua memoria.

BLÜMBERG

Canton

Svitto

Vedi p. 270

La salita al Blüemberg da Muotathal è un’opzione meno frequentata rispetto al classico itinerario dalla Lidernenhütte. Si risalgono ripidi boschi nella prima parte, per poi immergersi in un ambiente di un’estrema bellezza alpina nella parte superiore. Ma la vera ciliegina sulla torta è la discesa su questo versante, che risulta essere la più lunga dell’intera Svizzera Centrale, con pendenze sempre sostenute da cima a valle, per una sciata memorabile.

PIZ CAZIRAUNS

Canton Grigioni

Vedi p. 118

La severità della Val Vallesa gioca un ruolo predominante nella selezione all’ingresso per la salita di questa bellissima cima, che tutto sommato non risulta essere complessa dal punto di vista tecnico, ma che permette di vivere una giornata all’insegna della solitudine e dell’avventura. È probabile che ci si trovi a battere traccia lungo l’intero percorso durante la stagione invernale, ma gli sforzi verranno ripagati con pendii immacolati e polverosi, che faranno rimpiangere tutti coloro che prediligono sci stretti per la pratica di questa attività.

34

PIZZO CAMPO TENCIA

Canton Ticino

La montagna più alta interamente sul suolo ticinese: è così che normalmente si approccia al Pizzo Campo Tencia. Ma è solo percorrendo l’intero itinerario che si comprende la bellezza di questa montagna, tanto che in molti se ne innamorano perdutamente. Un ambiente unico, caratterizzato da un magnifico anfiteatro di ghiaccio al Boc di Comasnè, ma soprattutto da pendii sostenuti e da una calotta glaciale superiore che rendono questa montagna uno degli ultimi baluardi glaciologici dell’intero Ticino.

GROSS WINDGÄLLEN

Canton Uri

Vedi p. 190

Montagna simbolo della Maderanertal, a torto non relazionata in nessuna delle guide di scialpinismo in lingua Tedesca. Ma questo non fermerà certamente lo scialpinista alla ricerca di avventura su itinerari poco frequentati, che a fine giornata sarà fiero di aver salito una montagna con uno spirito pionieristico. La discesa della parete Nord Est non ha nulla da invidiare a pareti Nord più blasonate sull’intero arco alpino, ma richiede un’ottima padronanza degli assi.

PIZZO DEL RAMULAZZ

Vedi p. 42

Calanca, Grigioni Italiano Non stiamo parlando della fantomatica radice bianca, e nemmeno del famoso verso cantato Ravanei, remulaz, barbabietol’ e spinaz, ma di una cima poco frequentata durante l’intera stagione invernale, dove si contano poche ripetizioni, quasi tutte dagli scialpinisti autoctoni, forse per il lungo dislivello, parimenti per la solitudine assordante di questa valle. Il Pizzo del Ramulazz (chiamato anche Piz Remolasch) è il simbolo della Val Calanca, che permette anche di fare una delle sciate più belle sul versante meridionale delle Alpi svizzere.

Vedi p. 60 35

TICINO, CALANCA E MESOLCINA

Il Cantone probabilmente più problematico nella storia della Confederazione. Estremamente frammentato e diviso, il Ticino ha faticato non poco per diventare il territorio che oggigiorno conosciamo. Basti pensare che nel XV secolo, la Leventina era di fatto parte del Canton Uri, annessa dopo la famosa battaglia di Giornico. Ma le sue montagne, in maniera silenziosa, custodiscono ancora quel senso identitario e radicale tipico dei Ticinesi. Valli selvagge e severe, che accolgono solo chi veramente ama questo territorio: angusto e isolato al sud, maestoso e ampio al nord di esso. Nella stagione invernale, di fatto, il Ticino offre una miriade di possibilità, che ogni scialpinista deve provare sulla sua pelle per innamorarsi follemente di questo territorio.

01. Pizzo del Ramulazz dalla Val Calanca

02. Piz Pian Grand da Spina 03. Cima de la Bedoleta da Spina 04. Poncione di Braga da Piano di Peccia 05. Pizzo Massari da Fusio 06. Pizzo Meda da Fusio 07. Pizzo Canà da Fusio

08. Pizzo Campo Tencia da Dalpe per il canalino Giovanelli 09. Pizzo Forno da Dalpe 10. Pizzo del Sole da Casaccia 11. Pizzo Rondadura dal Passo del Lucomagno

12. Cima di Garina da Campo Blenio 13. Cima di Gana Bianca da Dangio per il versante Nord 14. Adula (Rheinwaldhorn) dalla Val Carassino 15. Basòdino da All’Acqua

16. Marchhorn giro ad anello da All’Acqua 17. Chüebodenhorn da All’Acqua 18. Poncione di Maniò da All’Acqua con discesa dal passo di Maniò 19. Pizzo Rotondo da All’Acqua 20. Pizzo Pesciora da Ronco

Vista sul Basòdino e la Val Bedretto dal Poncione di Braga

40

04 15 01 03 02 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 41

PIZZO DEL RAMULAZZ dalla Val Calanca

altezza cima sviluppo ingaggio

Chiamato anche Piz Remolasch, questa gita è puro godimento per gli amanti dell’avventura. La Val Calanca è poco battuta durante la stagione invernale e questa gita è un vero gioiello nascosto in questa magnifica valle. Il lungo falsopiano iniziale viene compensato dai bellissimi e ripidi pendii che dalla cima portano poi fino a valle. È nettamente una delle gite più selvagge della zona, e personalmente rientra come top pick del Ticino.

42 Ticino, Calanca e Mesolcina 2914m 3.1 /

F+ snowboard qr-parcheggio E1 5h00’ 24,30 km III NE 01 dislivello salita-discesa Salendo al Passo del Ramulazz 1900m orientamento tempo di percorrenza

Sì - No

S3

esposizione

difficoltà discesa difficoltà alpinistica

ACCESSO. Raggiungere il valico di Brogeda, percorrendo l’intera A9 in direzione Como. Da lì si prosegue sull’autostrada svizzera A2, superando Lugano e Bellinzona. Prendere l’uscita Bellinzona Nord e proseguire verso San Bernardino sulla A13. Prendere l’uscita di Rovereto GR, e seguire le indicazioni per Rossa.

LOCALITÀ DI PARTENZA. Rossa (1070m).

PARCHEGGIO. Qualche parcheggio prima della località Sabbion.

SALITA. Da Rossa (1069m) si segue per circa 5 km la lunga strada in falsopiano, interdetta al traffico durante l’inverno, che porta a Pian de l’Isolan. A quota 1339m, imboccare un sentiero in direzione SW, a tratti sostenuto, che permette di raggiungere un evidente masso quotato 1531m. Risalire il pendio in direzione W, stando sulla destra orografica del torrente, fino a raggiungere l’alpeggio a quota 1828m. Ora, imboccare il ripido bosco in direzione WSW che, seguendo il sentiero estivo, porta nella parte alta della valle, denominata Pianon de Remolasch. Si risale ora un’ampia dorsale, caratterizzata da bei pendii alternati a falsopiani fino alla quota 2364m. Ora, in direzione W, traver-

2914 Piz Ramulazz Piz del Pianasc 2831 Pizzo Caldözz 2681 Pass de Remolasch Bocch.ta di Caldözz Bosch de Santa Maria Val Granda Pizzo Caldözz 2911 Mont de la Cot I Mot del Scanot Mottarella Salüden Acquadisc A l p d e R e m i a Alp Stabiorell Pianon Pianon Stabiorell Alp de Cascinarsa I Pianon de Cascinarsa Bosch de Cascinarsa Alp de Remolasch Pianon de Remolasch G r o n d a d e Remolasch Pian Grand Pianca de la Pegur I Ugià Corneira Costa de la Val Granda Bragnè Alp de la Bedoleta I Fregé B o s c h d e V a l b e l l a G r o n d a d e P i a n a s c Gagna Rossa Ganne di Rotondo Grüss di Rotondo Alpe Rotondo Bosco di Campione L a B o l l a n Vèrt F i l o d i R e m i a Costa della Rossa Piz de Romonton 2214 Mottan 2166 B o s c h d e l a S c i m a n

43

Bikeski

[baic-schi] sostantivo

Attività sportiva messa in atto dallo scialpinista nella stagione primaverile, quando la neve a basse quote lascia spazio ai prati in fiore. Nella pratica, lo scialpinista si avvicina alle lingue di neve con la bici, montando su di essa gli assi. Egli lo fa esclusivamente per evitare le lunghe e noiose discese a piedi, riducendo così la finestra temporale che lo separa dalla meritata birra.

Bici pronta per un lungo viaggio scialpinistico sulle Alpi Svizzere

78

79

La montagna più alta del Ticino, posta al confine con i Grigioni, è un simbolo per tutti gli amanti del Tessin selvaggio. Dalla vetta si percepisce una vera sensazione di ambiente alpino, con una vista amplissima su tutto l’arco alpino centrale. Gita che si presta bene all’attività di bikeski, permettendo di salire (e scendere) velocemente lungo la bella ma monotona Val Carassino. ACCESSO. Raggiungere il valico di Brogeda, percorrendo l’intera A9 in direzione Como. Da lì si prosegue sull’autostrada svizzera A2,

ADULA (RHEINWALDHORN) dalla Val Carassino Ticino, Calanca e Mesolcina 3402m 3.3 / S3 PD snowboard qr-parcheggio E1 6h00’ 29,80 km IV NO 14 dislivello salita-discesa V a l S c a r a d r a L a go di Luzzone 3402 Adula Rheinwaldhorn 2999 Cima della Negra Grauhorn 3259 2390 Cima di Brasciana 2486 Cima di Pinadee 2375 Cima Sgiu Cima del Casletto 2782 3128 Piz Cassimoi 2426 Stanga 3054 Cima di Fornee 3054 Cima dello Stambecco 2832 Torrone di Nav Pizzo Sorda 2834 Sosto 2221 Pizzo Cassinello 3102 2953 Garenstock Blattaberg 3041 Piz Jut 3129 V a l C a r a s s i n Bocca di Fornee Sella del Cassinello P.so Soreda Alpe Cassimoi Alpe Carassino Alpe della Bolla P.so di Piotta Capanna Adula CAS Capanna Adula UTOE 2100m orientamento tempo di percorrenza esposizione Sì

No difficoltà discesa difficoltà alpinistica

altezza cima

80

-

sviluppo ingaggio

superando Lugano e Bellinzona. Prendere l’uscita Biasca e seguire le indicazioni per il passo del Lucomagno. Passato l’abitato di Olivone, prendere la strada per Campo Blenio, e continuare fino ad Aquilesco. Normalmente, in stagione invernale, la strada per la diga di Luzzone non viene pulita per intero ma solo fino a Scalvéid, dove si trova una sbarra e un piccolo parcheggio.

LOCALITÀ DI PARTENZA. Scalvéid (1391m).

PARCHEGGIO. Piccolo parcheggio posto alla sbarra sulla strada per la diga di Luzzone.

SALITA. Dall’estremità meridionale della diga di Luzzone seguire la strada che, in direzione W, risale i ripidi pendii sottostanti il Sass Sgiuiich (1615m), fino all’imbocco di un lungo tunnel a quota 1672m: attraversarlo per intero e continuare lungo la strada che, superando il Passo Muazz (1697m) giunge alla diga del Lago di Carassina (1710m). Da qui, si segue la lunga e monotona Val di Carassino passando per l’Alpe Carassino fino all’Alpe Cassimoi. Da qui, in direzione S, continuare per l’Alpe di Bresciana fino alla fine della vallata: non risalire per il Passo di Piotta (2030m) ma prendere una piccola valletta nella stessa direzione fino alla quota 2062m. Risalire ora una ripida dorsale in direzione E fino a circa 2300m e piegare verso S per raggiungere la Capanna Adula UTOE (2393m). Salire ora i ripidi pendii sopra la capanna per portarsi su di una terrazza morenica a circa quota 2600m: togliere gli sci e risalire delle facili roccette che seguono il sentiero estivo. Si prosegue ora in direzione NE nel vallone morenico costeggiando la bastionata W della Cima della Negra, passando per la quota 2934m. Piegare in direzione E per immettersi sulla Vedretta di Bresciana, costeggiando la cresta SE del Grauhorn, fino a raggiungere la prima la quota 3217m e successivamente per terreno sempre più ripido quella di 3253m. Raggiungere il passo dell’Adula (3290m) per ripido pendio e passare sul versante N, per risalire l’ultimo pendio, raggiungendo la vetta sci ai piedi. Grande croce presente in vetta.

DISCESA. Per l’itinerario di salita. Da sottolineare il fatto che il versante nord dell’Adula per il Läntagletscher si presta benissimo per godere di una discesa divertente e di soddisfazione. Considerare quindi la possibilità di effettuare una traversata integrale di questa montagna scendendo su Zervreila per la Lantahütte.

OSSERVAZIONI. Gita lunga, che richiede condizioni del terreno sicure, da affrontare assolutamente in tarda stagione. Lame possono risultare molto utili, in caso di neve dura, per passare fuori sull’Adulajoch ma soprattutto la ripida dorsale sopra la Capanna Adula UTOE.

Risalendo in direzione della Vadrecc di Brasciana sotto la bastionata della Cima della Negra

81

altezza cima sviluppo ingaggio snowboard 122

dislivello salita-discesa

Un nome, una garanzia: Piz Posto bello, tradotto dal romancio Sursilvano. Cima centrale e isolata tra la val Russein e la Punteglias, che permette di ammirare la cima del Piz Tödi. La salita regala emozioni forti per gli amanti di questa zona, offrendo panoramiche uniche sulle sue principali cime. Per raggiungere la vetta sono consigliati piccozza e ramponi, soprattutto in tarda stagione.

tempo di percorrenza esposizione difficoltà discesa difficoltà alpinistica

Glatscher da Punteglias

Stgeina da Glivers

Grigioni Occidentali e Zona del Lucomagno 25 PIZ POSTA BIALA da St. Benedetg 1700m Sì - No 3074m 3.3 / S3 PD qr-parcheggio E2 4h30’ 14,00 km III SE Fuorcla da Punteglias Camona da Punteglias CAS Falluns Alp Crap Ner Uaul Crap Ner Alpetta 2564 Piz Schigels Piz Ner 2858 2973 Piz Curtin 2958 Giemsstöckli 3358 Piz Urlaun 3209 3074 Piz Posta Biala Piz Scantschala 2923 2343 Cuolmet 2910 Piz Avat 2864 Piz Gliems Tegia Nova Suschnas Alp Glivers Dadens Su Lag Serein Alp Glivers Dadens Sut -Sut -Sura Alp DadoA l p d a G l i v e r s V a l R a bi us G o n d a T s c h e n c l i n a s -da Mustér -da Trun Alp RusseinRussein Sura V a l G l i e m s Val Gr o n d a d a R u s s e i n StocCuolmet da Trun -Grond -Pign

P l a u n S c

hig els

ACCESSO. Raggiungere il valico di Brogeda, percorrendo l’intera A9 in direzione Como. Da lì si prosegue sull’autostrada svizzera A2, superanorientamento

do Lugano e Bellinzona. Prendere l’uscita Biasca e seguire le indicazioni per il passo del Lucomagno, passando per l’abitato di Olivone. Una volta al passo, scendere verso Disentis, e continuare sulla cantonale in direzione Ilanz/Glion. Raggiunto l’abitato di Sumvitg, seguire le indicazioni per St. Benedetg.

LOCALITÀ DI PARTENZA. St. Benedetg (1276m), Sumvitg.