CENNI DI ANATOMIA

0001

È difficile analizzare separatamente le funzioni della mano da quelle dell’arto superiore, cosi come del piede e dell’arto infe riore, dove tutta una catena muscolare viene impegnata nel movimento. Per comprendere un infortunio a una mano o a un piede è necessaria una breve introduzione sulle basi dell’anato mia muscolo-scheletrica. Questo inoltre consentirà al lettore di confrontarsi con una terminologia corretta e, in modo co struttivo, con il proprio medico/fisioterapista.

APPARATO MUSCOLO-SCHELETRICO

L’apparato muscolo-scheletrico è l’insieme delle strutture os see, articolari e muscolari che svolgono funzioni di sostegno e di difesa dell’organismo e che ne consentono i movimenti.

Le ossa

Le ossa sono una forma estremamente specializzata di tessuto connettivo di sostegno fortemente mineralizzato, caratterizza to da durezza e resistenza meccanica.

Le ossa, in base alla forma, vengono generalmente divise in:

• Lunghe;

• Piatte;

• Brevi;

• Irregolari.

Hanno una funzione di sostegno (pensiamo agli arti inferiori e alla colonna vertebrale) e di protezione per gli organi interni.

Le articolazioni

Le articolazioni sono un insieme di elementi (tessuto fibroso e/o cartilagineo, legamenti, capsule, membrane) che regolano la connessione tra due o più ossa, creando il fulcro per uno o più movimenti. I capi ossei che le costituiscono possono esse re, tra di loro:

• Mobili (come accade nel caso di ginocchio e gomito);

• Semimobili (come nell’articolazione della colonna vertebrale);

• Fissi (come nel caso delle articolazioni delle ossa del cranio o del bacino).

Tutte le articolazioni mobili sono contenute da una capsula ar ticolare, rivestita al suo interno da una speciale membrana che produce il liquido sinoviale necessario a lubrificare e a nutrire le cartilagini articolari di rivestimento dei capi ossei all’interno dell’articolazione.

muscolo osso sinovia tendine

liquido sinoviale capsula

cartilagine

L’articolazione e i suoi componenti

I muscoli

I muscoli scheletrici, oltre ad avere la capacità di accorciarsi una volta allungati, grazie alla loro elasticità hanno la possibi lità di ritornare alla lunghezza originaria. La contrazione e il rilassamento muscolare permettono ai segmenti ossei, nei qua li il muscolo si inserisce generalmente tramite i tendini, di mo dificare la loro reciproca posizione.

I muscoli, costituiti da fibre elastiche e contrattili di actina e miosina, sono molto vascolarizzati (hanno cioè un’intensa ir rorazione sanguigna).

12

CENNI DI ANATOMIA

A seconda del tipo di movimento che devono effettuare hanno caratteristiche morfologiche specifiche:

• Muscoli lunghi o fusiformi (ad es. il bicipite brachiale) che grazie alla loro grande capacità di accorciarsi e allun garsi sono in grado di generare un ampio movimento articolare;

• Muscoli larghi (ad es. il pettorale e il gran dorsale) che a fronte di una scarsa capacità di accorciamento sono però in grado di generare un’elevata potenza. Sviluppandosi in lar ghezza, hanno anche una funzione di contenimento e copertura;

• Attorno alle articolazioni e lungo la colonna vertebrale si trovano invece muscoli brevi nei quali lunghezza, larghez

za e spessore sono pressoché uguali e hanno una funzione essenzialmente stabilizzante.

Poiché i muscoli possono generare un movimento solo nel sen so dell’accorciamento, devono lavorare a coppie o a gruppi di antagonisti. In altre parole, a ogni muscolo ne corrisponde un altro con funzione opposta.

Durante la contrazione e l’accorciamento di uno, l’altro si ri lassa e si distende e viceversa.

Bicipite e tricipite sono un classico esempio di muscoli antago nisti: la flessione dell’avambraccio avviene per azione del bici pite brachiale mentre l’estensione è garantita dalla contrazione del tricipite.

Esempio di muscoli agonisti e antagonisti

13

IN ARRAMPICATA –

DE RUVO E LUCA COLOMBO – CENNI DI ANATOMIA

PATOLOGIE E SALUTE

MIRELLA

TRICIPITE RILASSATO – BICIPITE CONTRATTO TRICIPITE CONTRATTO – BICIPITE RILASSATO

LESIONE SLAP

Di cosa si tratta È probabilmente la lesione alla spalla più frequente negli ar rampicatori (circa un terzo di tutti gli infortuni in questo di stretto) e rappresenta la quarta lesione più diagnosticata tra tutti gli infortuni dovuti all’arrampicata. La lesione SLAP (dall’inglese: Superior Labral tear from Ante rior to Posterior) è una lacerazione che interessa la porzione superiore (anteriore e posteriore) del labbro (o cercine) glenoi deo. Questa lesione che coinvolge il sistema di ancoraggio del tendine superiore (capo lungo) del bicipite sulla cavità glenoi dea, viene anche denominata “Lesione dell’ancora bicipitale”.

lesione SLAP bicipite

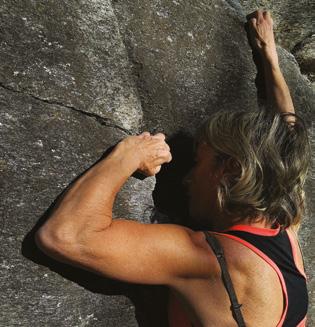

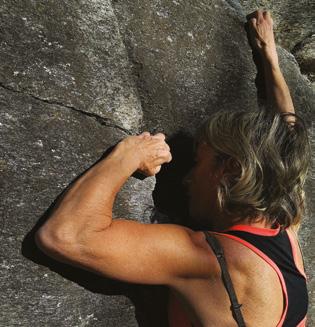

Nel cercare di recuperare, usiamo rapidamente lo stesso brac cio per tirarci verso la roccia ma, a questo punto, sentiamo un forte click nella spalla seguito da un dolore improvviso. Quella posizione, in cui il nostro braccio è sollevato lateralmente al nostro corpo e la mano è agganciata alla presa con il polso pie gato all’indietro, è simile a quella del lanciatore, ed è la posizio ne più comune in cui possono verificarsi lesioni SLAP.

glena omero cercine

Le lesioni SLAP possono essere causate da traumi come una caduta su un braccio teso o una trazione durante l’arrampicata. Immaginiamo di arrampicare su uno strapiombo: inaspettata mente perdiamo l’equilibrio e all’improvviso tutto il peso del nostro corpo viene sostenuto dal braccio dominante.

Queste lesioni possono anche verificarsi per l’usura del cercine glenoideo dovuta a un uso eccessivo e ripetitivo della spalla, co me avviene quando assumiamo la posizione di “ala di pollo“, che conduce a uno stress secondario sul tendine del bicipite nella parte anteriore della spalla. Ovviamente l’usura è più frequente negli arrampicatori che hanno superato i 35-50 anni di età o negli atleti professionisti che si allenano quotidianamente.

34 GLI INFORTUNI ALL’ARTO

SUPERIORE

Lesione SLAP

Possibile meccanismo lesione SLAP acuta

Sintomi

I sintomi più comuni di una lesione SLAP sono:

• Dolore profondo nella parte posteriore della spalla (può an che essere sentito nella parte anteriore se è associata una tendinite del bicipite);

• Aumento del dolore e la sensazione di blocco o rigidità, accompagnati da click dolorosi durante l’esecuzione di alcuni movimenti, specialmente quelli che coinvolgono il sollevamento del braccio (di solito nel range di movimento medio-finale);

• Perdita di forza nei movimenti di sollevamento del braccio;

• Sensazioni dolorose alla spalla di intensità variabile, che si manifestano in modo pulsante dopo aver effettuato movi menti o piccoli sforzi e si intensificano quando la spalla è sottoposta a pressione o trazione;

• Sensazione di braccio affaticato (dead arm syndrome per gli autori anglosassoni) ogni volta che viene utilizzato o vi si applica una forza;

• Parziale riduzione della mobilità.

Lo specialista, al termine di un’attenta valutazione clinica con test specifici, prescrive una artro-RMN (RMN con mezzo di contrasto iniettato direttamente in articolazione) per confer mare il sospetto clinico.

Trattamento

Il trattamento iniziale è conservativo con il ricorso a farmaci antinfiammatori, applicazioni di ghiaccio e riposo con lo scopo di alleviare il dolore e tenere sotto controllo l’infiammazione (eventuale riduzione del dolore mediante infiltrazione con cor ticosteroidi). Si programma quindi il prima possibile un per corso riabilitativo finalizzato al miglioramento della stabilità attiva della scapola e della “centratura” dell’articolazione gle no-omerale, tramite esercizi fisioterapici per almeno tre mesi.

Sono pochi, tuttavia, i pazienti per i quali è possibile la guari gione senza ricorrere alla riparazione chirurgica della lesione. Se il dolore intrattabile persiste per mesi, è necessario discute re le procedure di riparazione del cercine superiore o di teno desi del bicipite. Queste sono le procedure artroscopiche più comunemente eseguite negli arrampicatori più giovani con ri sultati soddisfacenti (la maggior parte torna al livello precedente).

Vediamo alcuni esercizi di “centratura” gleno-omerale con movimento e contro resistenza.

35

PATOLOGIE E SALUTE IN ARRAMPICATA – MIRELLA DE RUVO E LUCA COLOMBO – GLI INFORTUNI ALL’ARTO SUPERIORE

Posizione ad “ala di pollo”

01. LESIONE SLAP

Sdraiato sulla schiena, allontana (abduci) leggermente il braccio. Appoggia il gomito sopra un asciugamano e verifica che il braccio (omero) sia correttamente allineato al piano scapolare. Se la spalla risulta anteposta e sollevata correggi la posizione abbassandola verso terra (v. frecce).

Una volta appresa la posizione corretta, esegui movimenti di intra ed extra-rotazione, mantenendo il corretto allineamento e centratura della gleno-omerale. Questo esercizio serve a rieducare l’area motrice dell’encefalo a mantenere la spalla nella sua sede con la migliore congruenza possibile durante i movimenti.

Quando avrai memorizzato questi esercizi potrai progredire aggiungendo una resistenza elastica allo stesso movimento per renderlo più impegnativo.

36 ESERCIZI

1 5 6 2 3 4

Artroscopia della spalla È una procedura chirurgica mini-invasiva che consen te di visualizzare l’interno dell’articolazione senza la necessità di eseguire ampie incisioni nei tessuti molli. Il trattamento artroscopico presenta alcuni vantaggi rispetto a un intervento convenzionale a cielo aperto: un incisione cutanea più piccola con risultati estetici migliori, la possibilità di eseguire l’intervento in regi me ambulatoriale, una riabilitazione più rapida con una minore dolorabilità post-chirurgica, una minore tendenza alla rigidità della spalla e un rischio presso ché assente di distacco del deltoide nel post-operatorio.

Riabilitazione dopo l’artroscopia

Per quanto si possano abbreviare i tempi di riabilitazione, la guarigione dei tessuti che sono stati riparati o ricostruiti richie de comunque dei tempi “tecnici” per rimarginare completa mente le ferite e riacquisire la robustezza necessaria per compiere tutti i movimenti. Dopo l’intervento si utilizza un tu tore che aiuta a evitare di compiere movimenti che potrebbero pregiudicare l’esito dell’intervento. Il tutore viene rimosso dopo circa un mese; da questo momento la fisioterapia e l’esercizio fisico quotidiano sono fondamentali per il recupero funzionale. Dopo 60 giorni dall’intervento l’arrampicatore dovrebbe aver recuperato la quasi totalità dell’arco di movimento e dell’elasti cità articolare che aveva prima ed è possibile cominciare a lavo rare sul potenziamento muscolare. Dopo circa 4 mesi il percorso riabilitativo dovrebbe essere completato; il paziente viene sot toposto a valutazione della forza e, in caso positivo, si concede la ripresa dell’arrampicata. Vediamo alcuni esempi di esercizi per il recupero del ROM (arco di movimento) articolare eseguiti nella prima fase della riabilitazione post-intervento.

37 PATOLOGIE E SALUTE IN ARRAMPICATA – MIRELLA DE RUVO E LUCA COLOMBO – GLI INFORTUNI ALL’ARTO SUPERIORE

Tutore di immobilizzazione della spalla

cannula videocamera artroscopio bisturi

Trattamento

Agli esordi della sintomatologia è possibile contenere l’irrita zione del nervo mediante l’utilizzo di tutori, specie nelle ore notturne, che immobilizzano il gomito in una posizione di “ri poso funzionale” per il nervo (30°-45°).

Si dovranno evitare movimenti di arrampicata che mettono in tensione il nervo ulnare come le “spallate” o l’assicurazione con il palmo verso il basso.

Si può associare una terapia farmacologica (FANS e neurotro fici) e fisioterapica comprendente terapie fisiche tipo laser-te rapia ed esercizi di mobilizzazione del nervo. In caso d’instabilità severa del nervo nel solco cubitale è neces sario ricorrere alla chirurgia per riposizionare e fissare il nervo nel canale osseo.

80

GLI INFORTUNI ALL’ARTO SUPERIORE

Tutore notturno “Spallata”

Assicurazione con pollice verso il basso

08. GLIDING DEL NERVO ULNARE

Inizia con il braccio in fuori e con il palmo della mano rivolto verso l’alto.

Piega il gomito verso di te, con il palmo rivolto verso di te.

Ruota il palmo della mano verso l’esterno e piega il polso in modo che le dita siano rivolte verso di te.

Ruota il polso in modo che il palmo della mano sia rivolto verso l’alto.

Mentre il polso rimane piegato, allunga il braccio in posizione diritta, con le dita verso il pavimento. Tieni ogni posizione per 5 secondi, ripeti 5 volte per 3 serie.

81

E SALUTE IN ARRAMPICATA

PATOLOGIE

– MIRELLA DE RUVO E LUCA COLOMBO – GLI INFORTUNI ALL’ARTO SUPERIORE

1 5 4 2 3

IL POLSO

A unire l’avambraccio e la mano è invece il polso, un complesso articolare la cui stabilità è fondamentale per afferrare gli og getti e “tenere” gli appigli. Durante l’arrampicata ci accorgia mo infatti dell’importanza del polso che, per orientare le dita verso l’appiglio e per tenere una presa, deve assumere spesso posizioni che si discostano dal fisiologico allineamento, possi bili solo grazie all’azione dei muscoli stabilizzatori del polso. Avere dei muscoli delle dita forti, infatti, non serve a nulla se abbiamo un polso debole e instabile.

Cenni di anatomia

Ossa

Il complesso articolare del polso è formato da:

1. Articolazione radio-ulnare distale e TFCC (complesso triangolare fibro-cartilagineo) che ha funzioni di stabilizza zione nei movimenti di prono-supinazione;

2. Articolazione radio-carpica, in cui avvengono i movi menti di flessione, estensione e deviazione radiale (verso il pollice) e ulnare (verso il mignolo);

3. Articolazione ulno-carpica che, munita di un piccolo me nisco, ha la sola funzione di assorbire parte dei carichi in compressione (circa il 20%);

4. Articolazione intercarpica, tra la prima e la seconda filie ra del carpo.

Il carpo è formato da 8 ossa disposte su due filiere da 4 ciascuna.

• La prima filiera (prossimale, quella più vicino al radio) è composta, partendo dal pollice verso il mignolo, dallo sca foide, dal semilunare, dal trapezoide e, sulla superficie an teriore di quest’ultimo, dal pisiforme;

• La seconda filiera (distale, quella più vicina alle dita) è com posta, mantenendo lo stesso criterio descrittivo, dal trape zio, dal trapezoide, dal capitato e dall’amato.

uncino dell’amato pisiforme amato triquetrum lunato

Ossa del polso

Legamenti

falange distale del pollice

Ossa carpali trapezoide trapezio capitato scafoide

Falangi distale intermedia prossimale falange prossimale del pollice Ossa metacarpali Ossa carpali

Le ossa del polso sono unite tra loro da piccoli ma robusti lega menti, alcuni dei quali si è scoperto essere particolarmente im portanti soprattutto per la loro funzione propriocettiva, ossia di fornire informazioni preziosissime per modulare la tensione dei muscoli e fornire la giusta stabilità articolare durante i mo vimenti. Tra questi legamenti carpali, riveste particolare im portanza quello scafo-lunato (ossia il legamento che unisce lo scafoide e il semilunato).

Tunnel carpale

Le due filiere del carpo formano inoltre la base di un tunnel, chiuso sul lato palmare dallo spesso legamento carpale o lega mento trasverso, all’interno del quale scorrono i tendini flesso ri delle dita e il nervo mediano.

Muscoli

I tendini dei muscoli responsabili del movimento del carpo, che abbiamo visto originare dagli epicondili omerali al gomito, si inseriscono solamente nella seconda filiera.

82 GLI INFORTUNI ALL’ARTO SUPERIORE

Rivediamo brevemente quali sono:

• Nella loggia anteriore i flessori del carpo (radiale e ulnare);

• Nella loggia posteriore gli estensori del carpo (radiale bre ve, radiale lungo e ulnare).

Ricordiamo inoltre che tutti questi muscoli giocano un ruolo fondamentale nel fornire la stabilità dinamica del complesso

Perché il polso è fondamentale per tenere le prese?

Comunemente si pensa che la forza nelle prese venga dai flessori delle dita, perché è in quei muscoli che sen tiamo la tensione quando siamo affaticati (“avambracci ghisati”). La capacità di esprimere forza da parte dei flessori delle dita è in realtà fortemente influenzata dalla posizione del polso.

Se il polso è flesso al massimo i flessori delle dita non sono in grado di esprimere molta forza; viceversa, se si trova nella posizione opposta in leggera estensione, grazie alla contrazione dei muscoli estensori le dita tendono a chiudersi spontaneamente e la mano assume naturalmente una forma a uncino. Una posizione di 30° di estensione del polso determina nei flessori delle dita quel pre-tensionamento che con sente loro di esprimere la massima forza di presa. Se però gli estensori cedono, il polso va ad assumere una posizione più neutra, i flessori perdono il pre-ten sionamento e fanno più fatica a esprimere forza. A questo punto, con i flessori ulteriormente affaticati, i gomiti tenderanno ad allontanarsi dalla parete (per co stringere il polso ad assumere una posizione più estesa, nel tentativo di ripristinare il pre-tensionamento dei flessori) facendo assumere alle braccia quella posizione goffa chiamata “ad ali di pollo”.

articolare del polso. Conoscere la loro specifica funzione, non solo motoria ma soprattutto “protettrice” e stabilizzante del polso, in modo particolare nei confronti dei legamenti carpali e del TFCC, è fondamentale per poterli rieducare correttamente e risolvere molto spesso quei dolori non correlabili a una lesio ne specifica.

“ad ali di pollo”

83 PATOLOGIE E SALUTE IN ARRAMPICATA – MIRELLA DE RUVO E LUCA COLOMBO – GLI INFORTUNI ALL’ARTO SUPERIORE

Posizione

La riabilitazione, dopo il periodo d’immobilizzazione, è varia bile secondo il grado di lesione e inizia con lo stretching ed esercizi per aumentare la stabilità con carichi leggeri e nei limi ti del dolore.

Si completa con un allenamento più intenso per il recupero della forza mediante l’utilizzo di attrezzi (elastici, palline mor bide di gomma, plastilina).

Prosegue poi con esercizi per rinforzare i muscoli estensori delle dita (spesso più deboli ma importanti nel contrastare l’ec cessiva pressione dei muscoli flessori sulle pulegge).

Grado I – Stiramento della puleggia Non è necessaria alcuna immobilizzazione ma è utile protegge re la lesione usando il nastro adesivo ed eseguire esercizi fun zionali per circa 2-4 settimane. Dopo 4 settimane si può iniziare gradualmente ad arrampicare per recuperare la forza e la coordinazione. A 6 settimane si può iniziare ad arrampicare e riprendere gli allenamenti per recu perare il livello precedente la lesione, usando il nastro per un massimo di 3 mesi.

Grado II – Rottura completa A4 o A2 parziale o A3 È necessaria l’immobilizzazione (per proteggere il tessuto dan neggiato) per almeno 10 giorni. Come già descritto in prece denza verrà confezionato un anello termoplastico (nel frattempo utilizzare anche solo il nastro).

114

GLI INFORTUNI ALL’ARTO SUPERIORE

Stretching

Rinforzo muscoli estensori

Esercizi di rinforzo

A partire dalla 2°-4° settimana, proteggendo la lesione col na stro adesivo, si iniziano gli esercizi di mobilizzazione e scorri mento tendineo, dapprima passivi e successivamente attivi. Dopo 4 settimane, si può iniziare gradualmente ad arrampica re, incrementando gli esercizi funzionali. A 6-8 settimane si può iniziare ad arrampicare e riprendere gli allenamenti per ritornare al livello precedente la lesione, usando il nastro per un massimo di 3 mesi.

Grado III – Rottura completa A2 (più comune) o A3

Per proteggere la puleggia lesionata è necessaria questa volta un’immobilizzazione totale per 10-14 giorni con un tutore di gitale (tipo “paletta”) da indossare tutto il giorno. A nostro av viso di notte sarebbe più utile un tutore d’immobilizzazione da indossare per 2-4 settimane, per mettere in “scarico” tutto l’apparato flessorio. Dopo la prima fase d’immobilizzazione, quindi dalla seconda settimana, si passa a utilizzare l’anello termoplastico di sostegno e protezione della puleggia. Si pos sono iniziare gli esercizi di mobilizzazione delle dita, prima passivi e poi attivi, ma indossando l’anello. Gli esercizi funzio nali iniziano al termine delle 4 settimane e l’arrampicata ini zierà gradualmente dopo un periodo di 6-8 settimane dall’inizio dell’infortunio. Per un ritorno all’arrampicata e all’allenamen to si consiglia di attendere 3 mesi, indossando l’anello termo plastico (o il nastro) per circa 6 mesi.

Grado IV (chirurgia indicata) – Rotture multiple come in A2/A3, A2/A3/A4 o rottura singola A2/A3 con trauma ai muscoli lombrici o ad altri legamenti La gravità delle lesioni richiede il trattamento chirurgico. L’im mobilizzazione dopo l’operazione dura 14 giorni ma, se seguiti da terapisti esperti, è possibile iniziare una mobilizzazione pre coce. Per l’inizio graduale dell’arrampicata si dovrà attendere ben 4 mesi e le sedute di arrampicata e di allenamento non inizieranno fino a circa 6 mesi dopo l’intervento.

L’utilizzo dell’anello termoplastico e della nastratura della pu leggia può durare per oltre un anno dopo l’intervento.

Sintomi

• Suono di “schiocco” con dolore;

• Dolore alla palpazione della falange;

• Gonfiore e/o ematoma alla base del dito;

• Dolore nella flessione contro resistenza;

• Possibile “corda d’arco”.

Trattamento

• Ghiaccio 3 volte al giorno;

• Anello termoplastico;

• Chirurgia nei casi più gravi (corda d’arco). Riposo

• Sospensione della scalata dalle 6 settimane ai 3 me si (con chirurgia fino a 6 mesi);

• Consultare un chirurgo della mano.

TENOSINOVITE DEI FLESSORI

Di cosa si tratta

La tenosinovite, o infiammazione della guaina del tendine fles sore delle dita (sinovia), è la più frequente patologia da sovrac carico che affligge gli arrampicatori.

115

E SALUTE IN ARRAMPICATA –

DE

E LUCA COLOMBO – GLI INFORTUNI ALL’ARTO SUPERIORE

PATOLOGIE

MIRELLA

RUVO

Osso

Puleggia

Guaina

Tendine

Nervi

I nervi della muscolatura che rende possibile l’estensione dell’anca (i glutei) originano dal plesso sacrale, mentre la mu scolatura che permette la sua flessione è innervata dal nervo femorale, che origina dal plesso lombare, responsabile anche della sensibilità anteriore della coscia.

Citiamo anche il nervo sciatico, anche se a livello dell’anca non ha nessuna funzione motoria e sensitiva perché potenzial mente vittima di una compressione, e quindi irritazione, a li vello gluteo da parte del muscolo piriforme.

SINDROME DA CONFLITTO FEMORO-ACETABOLARE

Di cosa si tratta

È una patologia a carico dell’anca che causa un contatto preco ce tra i due capi articolari per la presenza congenita di due de formità: una definita cam (a “camma”) che si ha quando la testa femorale non è adeguatamente sferica e pertanto durante il movimento sfrega contro il bordo dell’acetabolo; l’altra detta pincer (a “pinza”) quando la conformazione dell’acetabolo lo porta a stringere come una pinza la testa del femore. Nel 70% dei casi le due deformità sono entrambe presenti e il conflitto è definito “misto”. Questa condizione d’incongruità articolare determina una limitazione dei movimenti e può contribuire a determinare un’usura precoce dell’articolazione. La prevalenza della deformità è maggiore nei maschi rispetto alle femmine, negli atleti rispetto ai non atleti. Un importante carico a livello dell’anca durante l’adolescenza sembra possa essere un fattore-chiave nella deformazione di tipo cam

Sintomi

Gli infortuni più frequenti

In arrampicata non esistono infortuni sport-specifici all’arti colazione dell’anca, ma la notevole richiesta di mobilità, soprattutto in flessione e rotazione interna ed esterna, può far emergere una condizione limitante e dolorosa pre-esistente. Stiamo parlando del conflitto femoro-acetabolare o Femo ro-Acetabular Impingement (FAI). Solo recentemente infatti si è compresa l’alta incidenza delle patologie del bordo e del lab bro acetabolare come causa frequente ma sottostimata di dolo re inguinale negli sportivi.

In presenza di impingement femoro-acetabolare, l’arrampica tore prova dolore nella regione inguinale quando flette molto l’anca o quando esegue grandi movimenti incrociati e, in gene re, il dolore peggiora dopo l’allenamento. Inoltre, quando si scende dall’auto dopo un viaggio lungo con l’anca sempre in flessione, si può vedere l’arrampicatore quasi zoppicare dal do lore nei primi passi e poi migliorare col movimento. Schematicamente, l’impingement femoro-acetabolare si mani festa con:

• Dolore all’inguine che si può irradiare al gluteo, fino alla coscia antero-laterale;

• Un segno clinico fortemente specifico è il C sign: l’atleta, per descrivere il dolore profondo dell’anca, posiziona la sua mano a coppa sul fianco con il pollice posteriormente e le altre dita a livello inguinale anteriore (a disegnare appunto con la mano la lettera C);

130

GLI INFORTUNI ALL’ARTO INFERIORE

Sindrome del piriforme – Compressione del nervo sciatico

muscolo piriforme nervo sciatico

osso del bacino

CAM (“a camma”)

spina iliaca anteriore-inferiore

Testa del femore gran trocantere piccolo trocantere

• Rigidità articolare, con difficoltà nei movimenti di flessio ne, adduzione e intra-rotazione, come nel movimento di accavallare le gambe.

Nelle prime fasi può essere difficile riconoscerlo, ma una dia gnosi precoce permette di intervenire tempestivamente ed evi tare complicazioni come l’artrosi precoce dell’articolazione.

La diagnosi del conflitto femoro-acetabolare è effettuata attraverso:

1. Test FADIR: si effettua piegando l’anca a 90° (flessione), ruotando l’anca verso l’interno (rotazione interna) e por tando la coscia verso l’altra anca (adduzione). Il test è posi tivo quando provoca dolore;

2. Radiografia (RX) e risonanza magnetica nucleare (RMN) dell’anca sono utili per definire il tipo di deformità e il grado di usura della cartilagine articolare.

Trattamento

Sono pochi gli studi che forniscono evidenze solide sull’effica cia del trattamento conservativo dell’impingement femoro-ace tabolare. Il trattamento conservativo non elimina la possibilità del trattamento chirurgico ma, applicandolo in fase iniziale,

migliora i sintomi e permette un recupero post-operatorio più veloce. In genere si consiglia di:

• Ridurre i carichi di allenamento per proteggere la struttura interessata, evitando quei movimenti che provocano dolore (incrociare le gambe, flettere o estendere eccessivamente l’anca negli appoggi in parete);

• Recuperare la massima ampiezza indolore del movimento articolare tramite esercizi di allungamento muscolare (stretching) e tecniche di mobilizzazione con decoaptazione articolare eseguite dal terapista;

• Rinforzare la muscolatura dell’anca, specie quella dei rota tori profondi che, per un fenomeno noto come inibizione muscolare artrogenica, risulta ipotonica e ipofunzionale. Una maggiore forza nei muscoli glutei può inoltre aiutare a stabilizzare l’articolazione dell’anca durante l’arrampicata.

Quando il dolore all’anca non scompare con le cure conserva tive e l’atleta non riesce più ad allenarsi in modo performante, l’approccio chirurgico diventa necessario. Quest’ultimo consi ste – con una tecnica artroscopica di chirurgia mininvasiva –nel riparare e ricostruire (debridement) il labbro acetabolare e le lesioni cartilaginee (condroplastica).

131

ALL’ARTO INFERIORE

PATOLOGIE E SALUTE IN ARRAMPICATA – MIRELLA DE RUVO E LUCA COLOMBO – GLI INFORTUNI

Conflitto femoro-acetabolare (FAI)

Pincer (“a pinza”) Combinato

1 1 ESERCIZI

01A. RINFORZO PER I MUSCOLI INTRA-ROTATORI D’ANCA

Esecuzione Siediti su un tavolo e lega le caviglie con una fascia elastica. Mantenendo la coscia sul lettino, tira la fascia elastica, ruotando il ginocchio verso l’interno.

Ripeti 10-15 volte per 3 serie.

01B. RINFORZO PER I MUSCOLI EXTRA-ROTATORI D’ANCA

Esecuzione Siediti su un tavolo, lega la fascia elastica a un bastone e alla caviglia. Mantenendo la coscia sul lettino, tira la fascia elastica ruotando il ginocchio verso l’esterno.

2 2

132

Ripeti 10-15 volte per 3 serie.

01C. STRETCHING DEI MUSCOLI ADDUTTORI D’ANCA

Esecuzione Siediti con le ginocchia piegate e i piedi uniti. Divarica il più possibile le ginocchia mantenendo i piedi uniti fra loro. Mantieni per 10-30 secondi e ripeti 3-5 volte.

01D. STRETCHING DEI MUSCOLI ADDUTTORI D’ANCA

Esecuzione Da in piedi con le gambe divaricate, piegati su un ginocchio mantenendo tesa la gamba opposta divaricata. Mantieni per 10-30 secondi e ripeti alternando 3-5 volte.

133

PATOLOGIE E SALUTE IN ARRAMPICATA – MIRELLA DE RUVO E LUCA COLOMBO – GLI INFORTUNI ALL’ARTO INFERIORE

1 1 2 2

LA CAVIGLIA E IL PIEDE

Prima di vedere i principali infortuni che possono interessare le caviglie e i piedi, è bene comprendere le caratteristiche tec niche delle calzature da arrampicata.

Le scarpette da arrampicata

La scarpetta consente di aggrapparsi al più piccolo appoggio e di portare il peso corporeo in modo ottimale sulla superficie del battistrada senza scivolare. Essa possiede caratteristiche uniche: la tomaia – in pelle o sintetica – deve avvolgere il pie de come un guanto stretto, per consentire una maggior sensi bilità propriocettiva; l’intersuola e la suola in gomma aumentano l’aderenza tra la scarpa e la roccia. Le proprietà non elastiche del materiale e la misura ridotta co stringono il piede a conformarsi alla scarpa piuttosto che viceversa.

Viene modificata in modo drammatico la biomeccanica del pie de, portando un maggior carico sull’avampiede e convogliando tutta la forza verso gli alluci. Il piede all’interno è costretto ad accorciarsi attraverso la supinazione e la contrazione delle di ta. Le articolazioni metatarso-falangee sono in iperestensione e le articolazioni interfalangee prossimali e distali sono in fles sione per consentire il massimo carico sulle falangi distali. Alcune scarpette hanno anche la suola un po’ arcuata verso il basso che costringe l’avampiede in rotazione interna e in fles sione, accentuando le posizioni in precedenza descritte delle dita dei piedi.

La calzata aderente delle scarpette, le dimensioni troppo picco le (riduzione media della misura di 1 o 2 taglie) e la forma inna turale “a banana” (con il lato laterale più lungo del lato mediale) costringono il piede a posizioni non fisiologiche.

Gli atleti di alto livello e i climber esperti, con il piede già abi tuato a sostenere il peso corporeo su una superficie piccolissi ma, possono avere bisogno di una scarpetta super aderente e con suola morbida per avere maggior sensibilità e flessibilità, tali da garantire prese più precise. Invece la maggior parte degli arrampicatori amatoriali ha biso gno di una scarpa comoda, che sostenga il piede:

• Sicuramente fasciante (con sensazione di compressione sul piede) ma che non faccia male;

• Non troppo curva, ma più “piatta”;

• Non troppo piccola;

• Soprattutto con suola più rigida, poiché è proprio la rigidità a garantire l’ottimo sostegno.

Cenni di anatomia

La struttura ossea della caviglia e del piede ha un’architettura straordinaria capace di assorbire il peso del corpo e che ci per mette di camminare o correre. L’arrampicatore utilizza le mani per tenersi alla parete e nello stesso tempo deve posizionare i suoi piedi su punti d’appoggio (sporgenze o rientranze della parete) che supportano una per centuale del peso corporeo e che, spingendo con le gambe, aiu tano nella progressione.

166

GLI INFORTUNI ALL’ARTO INFERIORE

Dimensione troppo piccola della scarpetta

Ossa

Le ossa del piede sono 26, e sono divisibili in tre gruppi:

• Ossa del tarso (più vicine alla caviglia);

• Ossa del metatarso (la zona intermedia del piede che finisce prima delle dita);

• Ossa delle dita (falangi).

L’articolazione della caviglia (definita anche articolazione ti bio-tarsica), con cui il piede si unisce alla parte inferiore della gamba, è composta dalle estremità distali della tibia e del pero ne (che formano la così detta pinza malleolare) e dalla parte superiore dell’astragalo.

L’astragalo, che appartiene invece alle ossa del tarso, si articola inferiormente con il calcagno, formando l’articolazione sotto-astragalica.

Grazie all’articolazione tibio-tarsica, il piede è in grado di com piere i movimenti di flessione plantare (punta del piede verso il basso) e di estensione dorsale (punta del piede verso l’alto).

Grazie all’articolazione sotto-astragalica il piede può invece eseguire i movimenti di eversione e inversione (rotazione e in clinazione esterna e interna).

Le ossa del tarso (che comprendono anche il cuboide, il navico lare e i tre cuneiformi) proseguono a formare il piede, artico landosi con le cinque ossa metatarsali; da queste ultime originano poi le dita, formate a loro volta dalle falangi.

Legamenti

La stabilità della caviglia è resa possibile dalla presenza di un complesso capsulo-legamentoso composto da fibre di tessuto connettivo fibroso. La loro funzione non è di garantire la sola stabilità meccanica articolare durante il movimento ma di for nire costantemente informazioni propriocettive sulla posizione articolare e i cambi di direzione della caviglia che consentono, tramite rapide risposte adattive da parte dei muscoli, il mante nimento della corretta postura corporea in rapporto all’am biente circostante. Ci sono due formazioni legamentose:

1. Legamento mediale (o legamento deltoideo) formato da quattro fasci separati, che originano dal malleolo interno o tibiale e si attaccano all’astragalo, al calcagno e alle ossa navicolari;

2. Legamento laterale composto da tre legamenti distinti e separati che originano dal malleolo esterno o peroneale e si attaccano all’astragalo e al calcagno.

Nel piede, la fascia plantare è uno spesso e lungo legamento simile a un arco che decorre dall’osso del tallone (calcagno) alle ossa delle dita creando la curvatura plantare del piede e in gra do, allungandosi, di assorbire gli shock di una camminata, di una corsa e di un salto, restituendo energia propulsiva nella fase successiva di accorciamento.

perone tibia legamento tibioperoneale posteriore legamento tibioperoneale anteriore legamento peroneoastragalico posteriore legamento peroneoastragalico anteriore

falangi distali falangi intermedie falangi prossimali metatarsi tarso: 1 – cuneiformi 2 – cuboide 3 – navicolare 4 – astragalo 5 – calcagno fascia plantare

calcagno legamento peroneocalcaneare

Ossa del piede

Legamenti comparto esterno della caviglia

167 PATOLOGIE E SALUTE IN ARRAMPICATA – MIRELLA DE RUVO E LUCA COLOMBO – GLI INFORTUNI ALL’ARTO INFERIORE

Muscoli e tendini

La maggior parte del movimento del piede e della caviglia è prodotta dai dodici muscoli estrinseci che hanno origine nel la gamba e si inseriscono nel piede, contenuti in quattro scomparti.

1. Il compartimento anteriore è costituito da quattro muscoli:

• Tibiale anteriore (TA) ed estensore lungo dell’alluce (ELA) che producono flessione dorsale e inversione del piede e sono eccellenti per eseguire i ganci con la punta del piede;

• Peroneo anteriore (PA) che produce flessione dorsale ed eversione del piede;

• Estensore lungo delle dita (EDL) che produce solo fles sione dorsale del piede;

2. Il compartimento laterale è composto da due muscoli che producono flessione plantare ed eversione del piede.

• Peroneo lungo (PL);

• Peroneo breve (PB).

I loro tendini scorrono lateralmente al malleolo peroneale;

3. Il compartimento posteriore è composto da tre muscoli:

• Gastrocnemio (i gemelli);

• Soleo che insieme al gastrocnemio forma il tricipite surale;

• Plantare.

Tutti contribuiscono alla flessione plantare del piede. Il ga strocnemio, che partecipa anche alla flessione del ginocchio, si unisce con il soleo all’osso calcaneale tramite il tendine d’Achille. Quest’ultimo è il tendine più voluminoso del cor po ed è fondamentale per camminare, correre e saltare;

4. Il compartimento posteriore profondo è composto da tre muscoli che producono flessione plantare e inversione del piede:

• Tibiale posteriore (TP);

• Flessore lungo delle dita (FLD);

• Flessore lungo dell’alluce (FLA).

rotula

gastrocnemio peroneo lungo tibia perone

tibiale anteriore soleo estensore lungo delle dita estensore lungo dell’alluce peroneo breve astragalo retinacolo estensori inferiore

Muscoli della gamba

retinacolo estensori superiore

I muscoli intrinseci, che si trovano totalmente nel piede, si possono suddividere in due categorie:

1. Dorsali;

2. Plantari. Essi garantiscono, rispettivamente, la flessione dorsale e la flessione plantare delle dita.

Borse sinoviali

Le borse di maggior interesse, più soggette a infiammazione, sono quella retro-calcaneare del tendine d’Achille e quella me tatarso-falangea dell’alluce.

Nervi

• Lo sciatico popliteo esterno (SPE) – o nervo peroneo co mune – innerva il muscolo tibiale anteriore, l’estensore lungo dell’alluce, il lungo e il breve delle dita del piede.

168

GLI INFORTUNI ALL’ARTO INFERIORE

Controlla la punta del piede, che in caso di deficit non si solleva dal suolo, ostacolando il cammino;

• Lo sciatico popliteo interno (SPI) – o nervo tibiale – in nerva l’intero compartimento posteriore dei muscoli della gamba che comprende i flessori delle dita e i flessori planta ri del piede. Prosegue a livello della caviglia, nel tunnel tar sale insieme ai tendini dei muscoli estrinseci, innervando la muscolatura intrinseca e la cute plantare del piede e delle dita.

Gli infortuni più frequenti

Quasi il 50% delle lesioni acute nell’arrampicata coinvolge la parte inferiore della gamba, la caviglia e il piede. I traumi sono causati da cadute che schematizzando avvengo no con due modalità diverse:

1. Caduta a terra su un piano più o meno orizzontale: sono nettamente in aumento per la crescita del boulder. La caduta è parte fondamentale del fare boulder, poiché l’arrampicato re passa molto del suo tempo a provare sequenze di movi menti cadendo! Spesso, in seguito a caduta, il piede rimane incastrato tra 2 materassi. Ma è anche abbastanza frequente in falesia tra gli arrampicatori che cadono prima di aver raggiunto il primo spit, senza una protezione da parte del proprio assicuratore o altri amici presenti. Nella caduta a terra i piedi toccano di solito per primi il suolo e assorbono gran parte dell’impatto;

2. Caduta in parete più o meno verticale/strapiombante: quando la corda diventa tesa, l’arrampicatore inizierà a dondolarsi e allungherà le gambe in un movimento “di cal ci” per proteggere il corpo dall’impatto. Prima dell’impatto dorsiflette il piede con conseguenti lesioni capsulari e lega mentose. Se non ha il tempo di dorsiflettere il piede oltre la perpendicolare, le dita già fissate in una posizione ad arti glio all’interno della scarpetta impattano dritte contro la roccia con varie fratture e lussazioni.

169 PATOLOGIE E SALUTE IN ARRAMPICATA – MIRELLA DE RUVO E LUCA COLOMBO – GLI INFORTUNI ALL’ARTO INFERIORE

Caduta nel boulder

Caduta in parete

retto addominale

obliquo esterno

trasverso

obliquo interno

GLI INFORTUNI PIÙ FREQUENTI

Le lesioni acute della colonna vertebrale e della testa rappre sentano il 5% delle lesioni legate all’arrampicata (1,9%-7,1% secondo i dati della letteratura).

I traumi alla testa e al collo sono lesioni da impatto in seguito a caduta o perché colpiti da scariche di sassi; provocano commo zioni cerebrali e lacerazioni facciali, fino a lesioni più gravi (fratture facciali, fratture del cranio ed emorragia intracranica) che richiedono ricovero d’urgenza in ospedale.

Hodges e Richarson hanno dimostrato che in persone sane il trasverso dell’addome e il multifido si contraggono 30 ms pri ma di qualsiasi movimento con gli arti superiori e 110 ms pri ma di qualsiasi movimento con gli arti inferiori, con la funzione di stabilizzazione della colonna e che, in molti soggetti affetti da lombalgia, il loro timing di attivazione risulta ritardato.

Vi sono poi i muscoli che costituiscono l’unità esterna (the slings) che non svolgono una funzione di stabilizzazione ma permettono al corpo di muoversi attorno a un nucleo stabile. Quelli direttamente connessi e più prossimali al rachide lom bare sono:

• Il retto dell’addome;

• L’obliquo esterno;

• L’erettore del rachide;

• Il quadrato dei lombi;

• L’ileo-psoas

Oltre il 60% delle fratture della colonna avvengono per com pressione a livello toraco-lombare in seguito a caduta dall’alto. Vediamo ora quali sono le lesioni da sovraccarico che coinvol gono il rachide negli arrampicatori.

CERVICALGIA E IL “COLLO DELL’ASSICURATORE”

Di cosa si tratta

Il mantenimento prolungato in iperestensione del collo (sguar do rivolto verso l’alto), sia durante la salita di una via sia du rante lo studio dell’itinerario e sia soprattutto durante l’assicurazione del compagno di scalata, può causare un so vraccarico in accorciamento della muscolatura estensoria del rachide cervicale (il collo dell’assicuratore). Questa posizione inoltre può negli anni essere ulteriormente stressante a causa della marcata rigidità in ipercifosi del tratto dorsale.

194

GLI INFORTUNI ALLA COLONNA VERTEBRALE E ALLA TESTA

Trauma cranio-facciale: appena successo e dopo 15 gg

Muscolatura addominale

Il dorso curvo rigido e la conseguente proiezione anteriore del la testa con rettilinizzazione del tratto cervicale inferiore, im pone, per dirigere lo sguardo in alto, una maggior estensione di quello cervicale superiore (tratto sub-occipitale).

na cervicale bassa (dischi C5-C6) provoca un dolore che può irradiarsi alle spalle (trapezi) e, nei casi di più gravi, lungo il braccio con parestesie (formicolii).

La contrattura muscolare determina una perdita della fisiologi ca lordosi cervicale con immagine radiografica di rettilineizza zione della colonna.

Anche quando non guardiamo in alto, per ogni grado che la testa sporge in avanti rispetto alle spalle, il collo deve sostenere un carico maggiore. Con poco meno di 1 cm di postura della testa in avanti, ad esempio, il collo dello scalatore e la musco latura circostante possono essere costretti a sostenere il dop pio del peso della testa, creando un aumento della pressione sulle faccette articolari e sui dischi intervertebrali e favorendo ne la deformazione e la possibile lesione.

Sintomi

La rigidità della muscolatura o la lesione di un disco interver tebrale cervicale provoca un dolore, più o meno intenso, nella parte posteriore del collo e della nuca.

Tendenzialmente, un sovraccarico della zona cervicale alta (di schi C1-C2) provoca più facilmente un dolore alla base della testa (regione sub-occipitale) mentre un sovraccarico della zo

Trattamento

Quando il dolore è provocato dalla tensione dei muscoli poste riori del collo il trattamento è incentrato sul rilassamento e l’allungamento della muscolatura con:

• Massaggi, trazioni cervicali manuali (pompage) eseguiti dal fisioterapista;

• Esercizi di stretching, di auto-allungamento dei muscoli estensori nella parte posteriore del collo e rinforzo dei mu scoli flessori antagonisti nella parte anteriore;

• Impacchi caldi e tecarterapia nella regione dolorosa;

• Assunzione di integratore a base di magnesio.

Nella gestione della sintomatologia dolorosa acuta possono es sere utili farmaci antinfiammatori e antidolorifici.

195

PATOLOGIE E SALUTE IN ARRAMPICATA – MIRELLA DE RUVO E LUCA COLOMBO – GLI INFORTUNI ALLA COLONNA VERTEBRALE E ALLA TESTA

Proiezione anteriore della testa

RX cervicale Rettilineizzazione fisiologia curvatura