LARIO ROCK

EDIZIONI VERSANTE SUD | COLLANA LUOGHI VERTICALI | CLIMBING iCLIMBING APP FREE DOWNLOAD

PIETRO BUZZONI – EUGENIO PESCI

Pareti Pareti del lago di Lecco - Medale - Grigne - Valsassina - Campelli Alpi Orobie Valsassinesi - Resegone - Triangolo Lariano

Prima

2022

Copyright © 2022 VERSANTE SUD – Milano, via Rosso di San Secondo, 1. Tel. +39 02 7490163 www.versantesud.it

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.

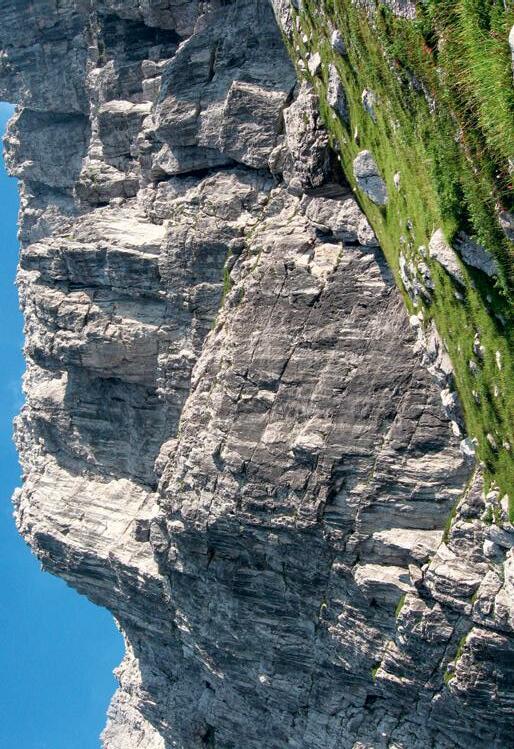

Copertina

Roberta Geddo ed Eugenio Pesci sulla via Colombo (L3) al Sigaro, Grigna Meridionale. © Pietro Buzzoni

Testi Petro Buzzoni, Eugenio Pesci

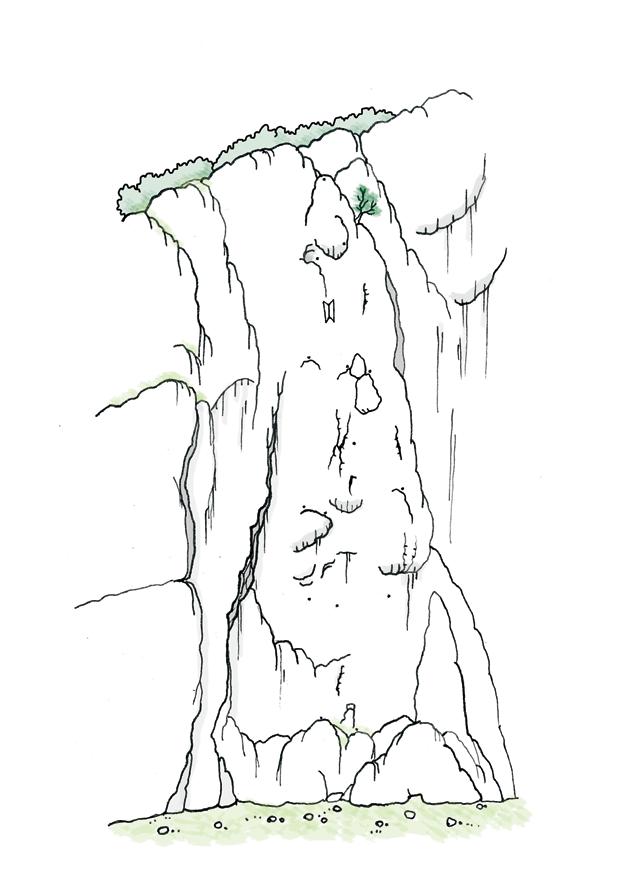

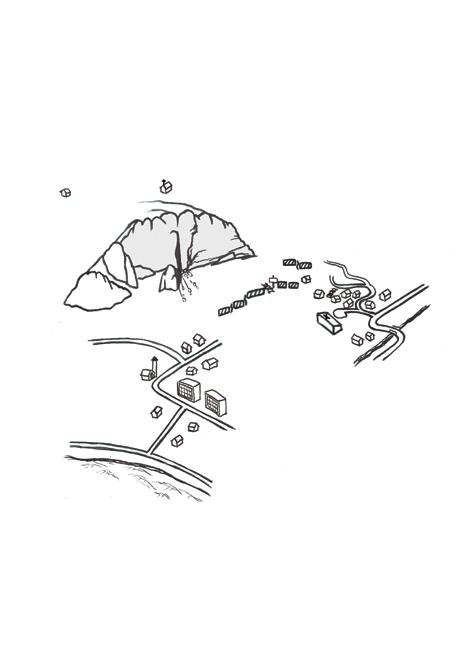

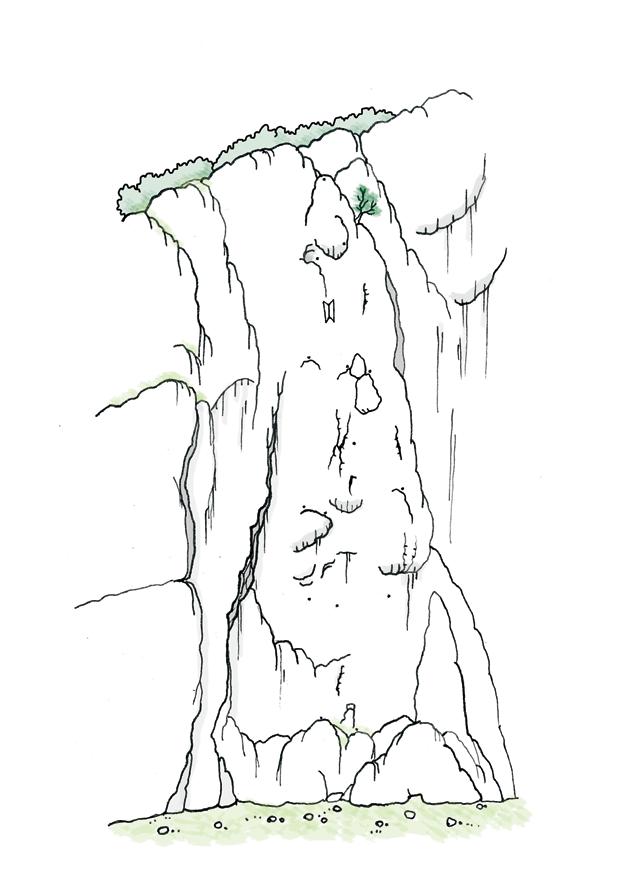

Disegni Marco Romelli

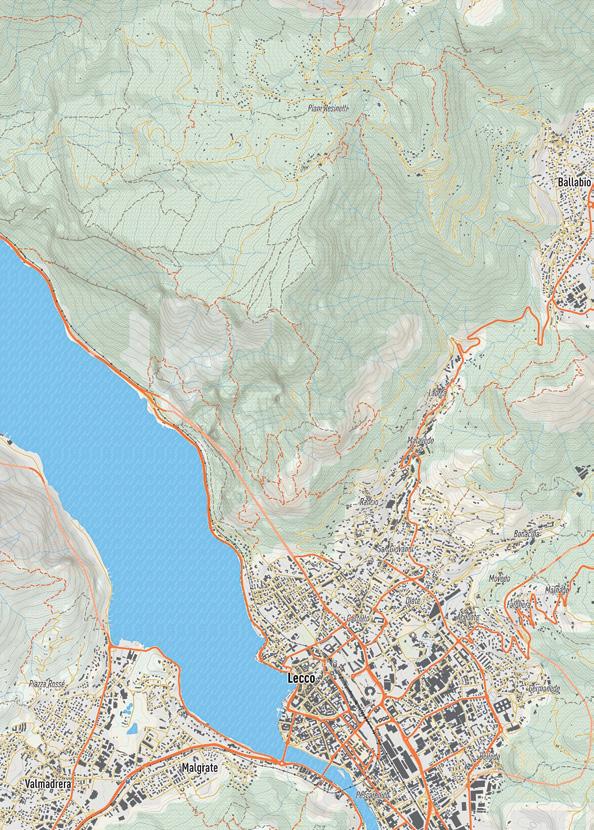

Cartine Tommaso Bacciocchi. © Mapbox, © Open Street Map

Simbologia Tommaso Bacciocchi

Impaginazione Elisabetta De Berti

Guida fatta da autori che vivono e l’arrampicatasviluppano sul territorio

KM ZERO!

È una guida a

Che è più sana e ha più sapore, perché fatta da arrampicatori locali.

Come i pomodori a Km 0?

Certo! E la genuinità non è un’opinione.

Gli autori locali fanno bene a chi scala: hanno le notizie più fresche e più aggiornate; non rifilano solo gli spot più commerciali; reinvestono il ricavato in nuove falesie.

Gli autori locali fanno bene al territorio: pubblicano col buonsenso di chi ama il proprio territorio; sono attenti a promuovere tutte le località; sono in rete con la realtà locale.

E infine la cosa più importante: sulle loro rocce, c’è un pezzetto del loro cuore

Nota

L’arrampicata è uno sport potenzialmente pericoloso, chi la pratica lo fa a suo rischio e pericolo. Tutte le notizie riportate in quest’opera sono state aggiornate in base alle informazioni disponibili al momento, ma vanno verificate e valutate sul posto e di volta in volta, da persone esperte prima di intraprendere qualsiasi scalata.

Stampa Press Grafica S.r.l. - Gravellona Toce (VB), Italia edizione Ottobre

ISBN 978 88 55470 537

Km ZERO

Cosa significa?

EDIZIONI VERSANTE SUD

fatta da autori che vivono e sviluppano l’arrampicata sul territorio

ricavato

materiale per

vie

LARIO ROCK Pareti Pareti del lago di Lecco - Medale - GrigneValsassina - Campelli - Alpi Orobie Valsassinesi - Resegone - Triangolo Lariano

PIETRO BUZZONI EUGENIO PESCI Km ZERO Guida

Il 2% del

di questa guida viene reinvestito in

attrezzare

e falesie

Prefazione

Il territorio lariano, estremamente ricco di pareti rocciose è, da quasi cento anni, al centro dell’in teresse alpinistico lombardo, soprattutto per la presenza di numerose e imponenti pareti, il cui sviluppo arriva talora a 600 metri.

Queste pareti, esplorate già nei primi decenni del XX secolo, sono state in seguito salite, nelle di verse epoche, da alpinisti di differenti generazioni, che hanno, a seconda dei periodi e degli stili di scalata, aperto un numero elevatissimo di itinerari di ogni livello tecnico.

Molte di queste vie hanno reso la zona lecchese, e quella delle Grigne in particolare, celebre non solo in Italia ma anche in un contesto internazionale.

Dagli itinerari storici degli anni 30, alle impegnative salite miste degli anni 60 e 70, sino alle numero se vie moderne attrezzate in modo in genere sicuro, sulle pareti lecchesi esiste oggi una possibilità di azione su roccia estremamente ampia.

Anche la tradizione descrittiva e bibliografica inerente quest’area è diventata, con il passare dei decenni, imponente: dalle prime piccole guide dedicate negli anni 20 alle guglie della Grignetta, passando per le due edizioni della Guida dei Monti d’Italia edita dal CAI-TCI, concernente le Grigne, si è arrivati negli ultimi anni a varie pubblicazioni tecniche, tutte curate e valide, che descrivono in dettaglio le vie di più tiri nel lecchese.

Proprio entro questa tradizione, si colloca il presente volume, strutturato sulla precedente edizione del 2011, quasi completamente rivista, dato l’altissimo numero di nuovi itinerari sportivi e di stampo tradizionale aperti o attrezzati in questi dieci anni sulle pareti lecchesi. Dunque sulle orme dell’e dizione precedente anche questa mira a dare un quadro in gran parte esaustivo della situazione tecnica attuale delle pareti lecchesi, spaziando però non solo dalle Grigne al Resegone, al Monte San Martino, alla Valsassina, ma arrivando sino alle Orobie lecchesi e non trascurando strutture minori. Gli autori hanno volutamente dato al lavoro un taglio che unisce alla precisione tecnica una serie di approfondimenti storici relativi alle vicende e ai personaggi che hanno animato nel tempo l’azione verticale su queste pareti. Vengono quindi approfondite, con schede specifiche corredate da un apparato iconografico arricchi to da rare immagini, molto spesso inedite, le vicende che hanno portato alla creazione di molte vie celebri o di alta difficoltà. In particolare, con riferimento al Sasso Cavallo, alla Grignetta, alla Corna di Medale e al Pizzo d’Eghen. Notevole spazio è stato inoltre dato alla dettagliata descrizione degli itinerari non solo attraverso un testo analitico ma anche e soprattutto attraverso i tracciati sulle fotografie. Presentando questo lavoro, ad integrazione ed evoluzione dell’edizione precedente, gli autori si au gurano che esso rimanga a lungo come punto di riferimento tecnico e storico per la conoscenza e l’evoluzione dell’arrampicata sulle pareti attorno al Lario.

Pietro Buzzoni, Eugenio Pesci

4

SPORT CALZATURE TEMPO LIBERO ANDE.IT #ANDEXPLORE

Luca Danieli

5

Ph. Christian Varrone

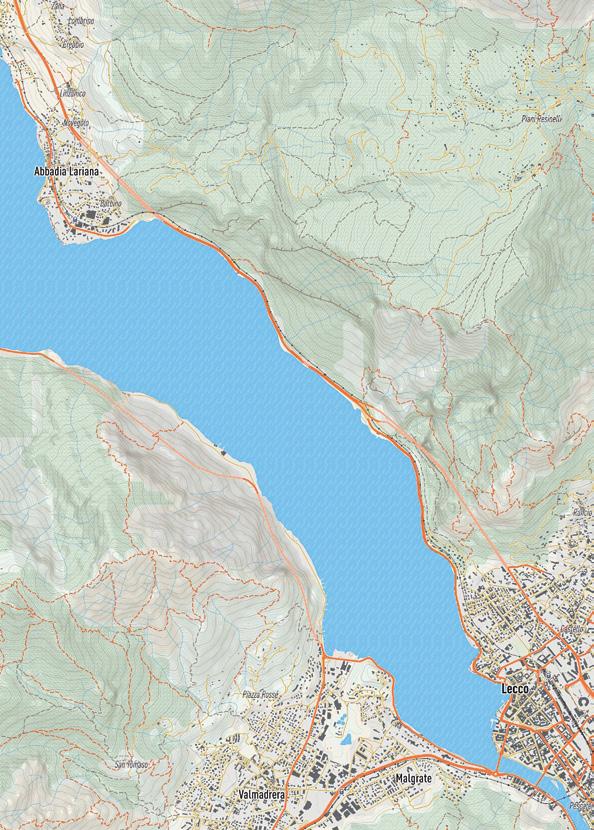

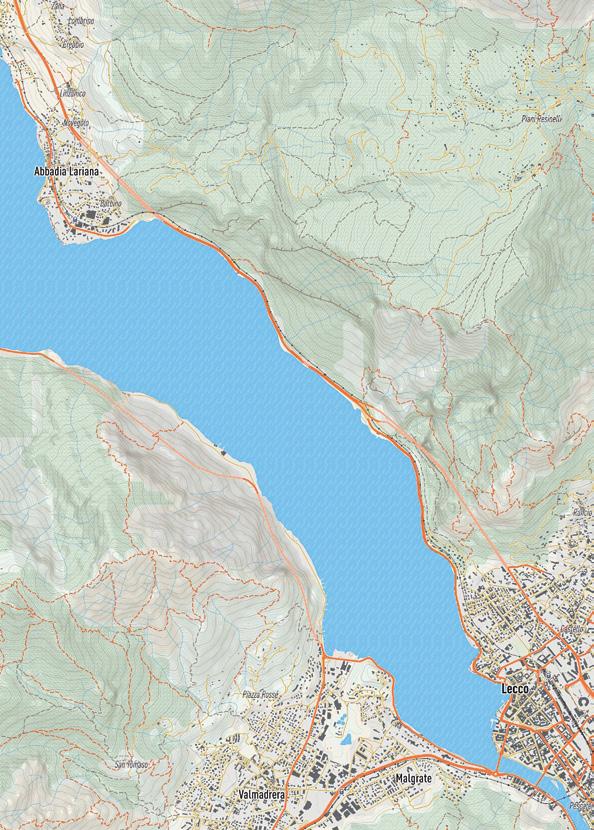

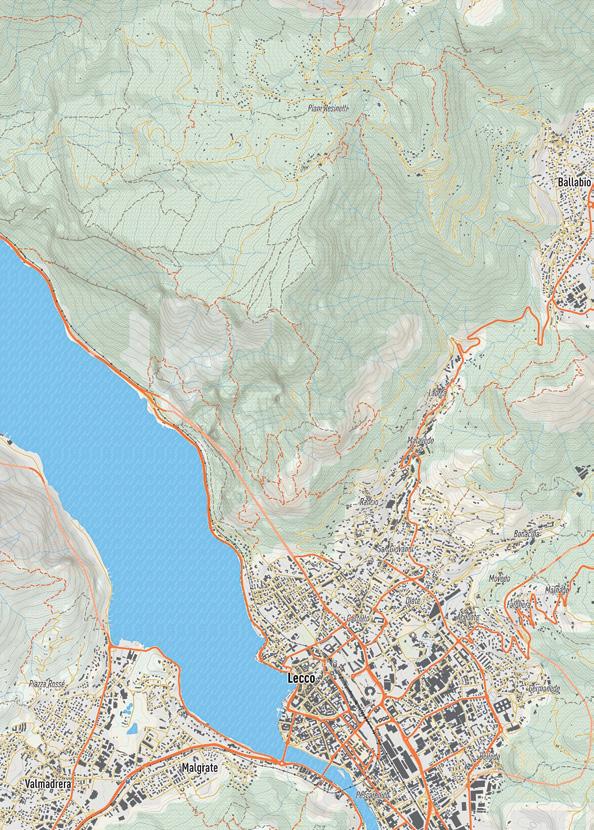

1. Pareti del lago di Lecco 2. San Martino Medale 3. Grigna Meridionale 4. Valsassina 5. Campelli 6. Alpi Orobie Valsassinesi 7. Grigna Settentrionale 8. Resegone 9. Monte Berlinghera 10. Triangolo Lariano 6

Mappa generale

1 10 2 3 4 5

7 8 9 7

6

Sommario

Prefazione ........................... 4 Mappa generale 6 Introduzione tecnica .................. 10 Bibliografia 14 Ringraziamenti ...................... 15 Storia Alpinistica 16

PARETI DEL LAGO DI LECCO 24 01. Torre Striata e Sipario Ocra 28 02. Bastionata del Lariosauro 30 03. Paretone 32 04. Pilastro Rosso 36 05. Torre di Pradello 42 06. Antro di Pradello ................. 44

Via Panzeri - Pilastro Rosso di E. Pesci 48 07. Zucco della Penduliva 50

SAN MARTINO MEDALE 54 08. Parete Rossa .................... 58 09. Monte San Vittore Antimedale 72 10. Pilastro Irene 80 11. Corna di Medale 84

Via Rebus - Medale di E. Pesci 116 Via Gogna - Medale di E. Pesci 118 Via Taveggia - Medale di E. Pesci 120 Via Brianzi - Medale di E. Pesci 122 12. Pizzo Boga 124 13. Cima Calolden . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 14. Torrione di Val Farina 128

GRIGNA MERIDIONALE 130 15. Sigaro-Magnaghi 136 Via Marinella - Magnaghi di E. Pesci ... 174 16. Torrione Fiorelli 178 17. Piramide Casati 182 18. Torrione Palma 192 19. Campaniletto-Lancia-Torre-Fungo 198 20. Guglia Angelina-Ago Teresita 214 21. Vetta Grigna Meridionale.......... 222 22. Pertusio-Ratti-Mandello 234 23. Cecilia-Cinquantenario 254 Via Gandin - Cinquantenario di E. Pesci 276

24. Giulia-Costanza-Mongolfiera 280 Via Cassin - Torre Costanza di E. Pesci 296 25. Forcellino 298 Via Panzeri-Riva - Forcellino di E. Pesci . 310 Via Eclisse - Forcellino di E. Pesci 314

VALSASSINA 316 26. Dito Dones Zucco di Teral 320 27. Scudi di Valgrande ............... 326 28. Rocca di Baiedo 330 29. Cima di Fenia 336 30. Zucco dell’Angelone 342 31. Corna di Bobbio 358

CAMPELLI ......................... 368 32. Barbisino 372 33. Barbisino Parete Sud 388 34. Torre Conica e Torre Quadra 400 35. Pilastro De Simone 406 36. Dente dei Camosci 408 37. Pilastri dei Campelli 412 38. Zucco di Pesciola 422

ALPI OROBIE VALSASSINESI 444 39. Val Biandino 450 40. Pizzo Tre Signori - Bastionata della Foppa grande o di Piazzocco 452 41. Pizzo Tre SignoriTorre Introbio Parete Nord 462 42. Pizzo Tre SignoriBastionata Nord-Est 466 43. Pizzo Tre SignoriParete Arcana 470 44. Pizzo Tre Signori - La Sfinge 474 45. Pizzo Tre SignoriParete Ovest e Torrioni Ovest 478 46. Pizzo Varrone ................... 480

GRIGNA SETTENTRIONALE 484 47. Pizzo d’Eghen 488 Via Prigionieri dei Sogni - Eghen di P. Buzzoni 508

8

Via Cassin - Eghen di P. Buzzoni ...... 510 48. Parete Fasana 512 Via Favana - Pizzo della Pieve di P. Buzzoni 522

Dente della Fasana 524

Torre del Canal Grande 528

Scudi Tremare 532

Sasso dei Carbonari 536

Sasso Cavallo 544 Via Oppio - Sasso Cavallo di P. Buzzoni 566 Via del Det - Sasso Cavallo di P. Buzzoni 568 Via 10 Piani di Morbidezza - Sasso Cavallo di P. Buzzoni 572 54. Sasso di Sengg.................. 574

RESEGONE 610 64. Pala del Cammello 614 65. Torre Centa 618 66. Pizzo d’Erna - La Grand Dalle 620 67. Bastionata Ovest 624 Momenti di Alpinismo sul Resegone di G. Rocchi 628 68. Bastionata Sud 630 69. Torre di Valnegra 642 70. Pizzo Daina

644 71. Gruppo Solitario 648 72. Corna Camozzera 649 73. Monte Spedone 650 Via Ruchin - Monte Spedone di E. Pesci 664

MONTE BERLINGHERA 666 74. Cima delle Dune 668 75. Vandea 670 TRIANGOLO LARIANO 672 76. Corni di Canzo 674 77. Buco del Piombo 676

Panorama dalla vetta della Grignetta (© P. Lanfredi)

49.

50.

51.

52.

53.

55. Piancaformia 582 56. Pizzo dei Nibbi 584 57. Prima Parete di Piancaformia 592 58. Torre Viola 596 59. Torre Katia 598 60. Punta Ale 600 61. Seconda Parete di Piancaformia 602 62. Torre Crisalva 606 63. Torri di Piancaformia 608

.....................

9

Introduzione tecnica

VALUTAZIONE DELLA DIFFICOLTÀ

Viene proposta come sulle altre guide di alpini smo una classificazione approfondita e comple ta, con una scala sulla proteggibilità espressa in numeri arabi abbinati alle lettere R o S per rico noscere il tipo di chiodatura (S = spit, R = chiodo, RS = chiodatura mista) affiancata da una scala in numeri romani (I, II, III, IV, V, VI, VII), che defini sce lunghezza e impegno ambientale della via e che prende spunto dalla scala americana in uso per le big wall. Tutto naturalmente va preso con le dovute cautele perché, su queste pareti, non tutte le vie hanno chiodatura a spit sistematica, dove non serve aggiungere altre protezioni; per

il resto, si percorre un terreno che lascia spazio all’inventiva, alla fantasia, alla capacità di ognu no e quindi, non completamente preconfeziona to.

LA DIFFICOLTÀ TECNICA

Questa guida comprende sia itinerari moderni o sportivi protetti a fix o resinati, sia itinerari classici dove sono presenti rare protezioni fisse da integrare. Pochi e ben evidenziati gli itinera ri con chiodatura normale a chiodi o sprotetti. Per ogni via si indica il grado massimo e quello obbligatorio, così come gli eventuali passaggi in artificiale.

AEREI

Segnali terra-aria

Segnali terra-ariaRazzo o luce rossa

Tessuto rosso quadrato teso Quadrato rosso di 100x100cm Cerchio centrale rosso di 60cm di diametro. Corona bianca di 15cm

Yes – sì

OCCORRE SOCCORSO NON OCCORRE SOCCORSO

No – no

SEGNALI INTERNAZIONALI DI SOCCORSO TERRA-ARIA RIVOLTI A ELICOTTERI E

10

S1 Spittatura normale, come quella utilizzata in falesia. Distanza mai superiore ai III-4 m tra uno spit e l’altro. Lunghezza potenziale caduta qualche metro al massimo e volo senza conseguenze.

S2 Spittatura distanziata e tratti obbligatori tra le protezioni. Lunghezza potenziale caduta una decina di metri al massimo e volo senza conseguenze.

S3 Spittatura distanziata, passaggi quasi sempre obbligatori. Distanza tra gli spit anche superiore ai 5metri, voli lunghi ma non eccessivamente pericolosi.

S4 Spittatura molto distanziata (oltre i 7 metri), passaggi obbligatori. Una caduta può potenzialmente provocare un infortunio.

R1 Facilmente proteggibile con protezioni sempre solide, sicure e numerose. Limitati tratti obbligatori. Lunghezza potenziale caduta qualche metro e volo senza conseguenze.

R2 Mediamente proteggibile con protezioni sempre solide e sicure ma più rade. Tratti obbligatori tra le protezioni. Lunghezza potenziale caduta qualche metro al massimo e volo senza conseguenze.

R3 Difficilmente proteggibile con protezioni non sempre buone e distanti. Lunghi tratti obbligatori. Lunghezza potenziale caduta fino a 7-8 metri al massimo e volo con possibile infortunio.

R4 Difficilmente proteggibile con protezioni scarse o inaffidabili e/o distanti che terrebbero solo una piccola caduta. Lunghi tratti obbligatori. Lunghezza potenziale caduta fino a 15metri con possibilità di fuoriuscita di ancoraggi e volo con probabile infortunio.

S5 Spittatura oltre i 10m, passaggi obbligatori e tratti dove una caduta può sicuramente provocare un infortunio (caduta su terrazzi e cengie o al suolo).

S6 Spittatura solo parziale e posizionata lontano dai passaggi chiave, tratti molto lunghi, anche superiori ai 20m, in cui una caduta può avere conseguenze anche letali.

IMPEGNO GLOBALE

I Via corta richiedente poche ore, nei pressi della strada e con comodo avvicinamento, ambiente solare e ritirata comoda.

II Via di diverse lunghezze su una parete superiore ai 200m, avvicinamento facile anche se può richiedere una discreta marcia, comoda ritirata.

III Via lunga oltre i 300m, ambiente severo, richiede quasi tutta la giornata per essere superata. Può richiedere un lungo avvicinamento e la ritirata può non essere veloce.

IV Via distante dal fondovalle. Richiede un’intera giornata per essere superata. La ritirata può essere complicata e non svolgersi sulla linea di salita.

R5 Difficilmente proteggibile con protezioni scarse, inaffidabili e distanti che terrebbero solo una piccola caduta. Lunghi tratti obbligatori. Possibilità di lunghe cadute e di fuoriuscita di ancoraggi che può determinare un volo fino a terra con infortunio sicuro.

R6 Improteggibile se non per brevi e insignificanti tratti lontani dai passaggi chiave del tiro. Una eventuale caduta può avere conseguenze anche letali.

V Via molto lunga stile big wall, richiede normalmente un bivacco in parete. Ritirata difficile, ambiente severo.

VI Big wall che richiede più giorni di permanenza in parete, ambiente di alta montagna, ritirata difficile.

VII Tutte le caratteristiche proprie del grado VI esasperate, come nel caso di big-wall himalayane che necessitano di una spedizione per essere superate.

PROTEGGIBILITÀ

11

INFORMAZIONI GENERALI

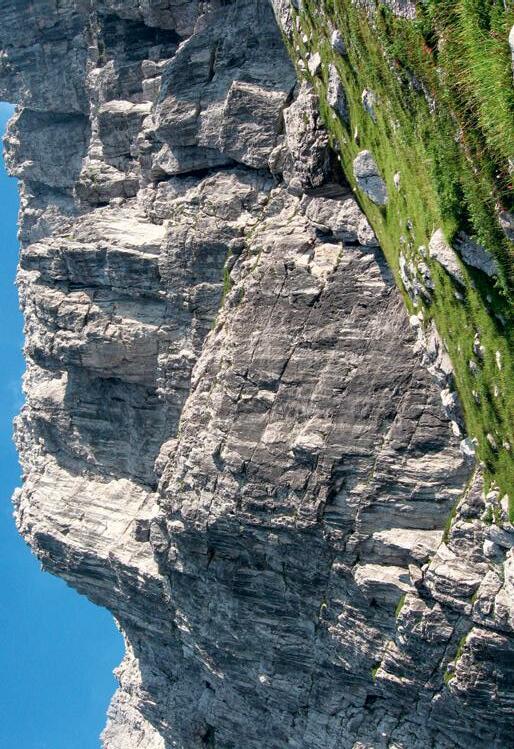

Il territorio prealpino lecchese presenta, come detto precedentemente, un numero molto ele vato di pareti rocciose di altezza variabile fra i 60 e i 600metri. Alcune di queste pareti calca ree si trovano a poca distanza dai centri abitati, come la Corna di Medale o le Pareti del Lago, facilmente raggiungibili da Lecco. Altre, come il Sasso Cavallo o il Pizzo d’Eghen, sono ubicate in zone più remote, o molto remote e necessitano di un approccio più meditato e critico. L’offerta di itinerari di ogni genere spazia dalle vie nor mali di modesta difficoltà, spesso frequentate da principianti, a itinerari estremi che si collo cano fra i più belli e severi delle Prealpi. Enor me il numero di vie moderne,talora di sviluppo notevole (300/400m) ben attrezzate a fix o molto spesso a fittoni resinati. Se, per quanto riguarda gli itinerari classici, il livello di difficoltà di rado supera il 5c/6a della scala francese, per gli altri itinerari moderni il livello più rappresentato è quello dei gradi che vanno dal 6b al 7a.

Quasi tutte le vie della zona si svolgono su roc cia buona o ottima, ove regna sovrana la placca tecnica, anche se non mancano belle fessure e diedri, come sulla Medale, in Grignetta e sul Piz zo d’Eghen, mentre modesta o quasi nulla è la presenza di itinerari fortemente strapiombanti. La titanica opera di richiodatura sistematica a fittoni resinati, svolta alcuni anni fa e riguardan te moltissime vie delle Grigne, ha migliorato in modo determinante la sicurezza degli itinerari ma non ha mutato l’impegno globale di varie sa lite, che spesso si svolgono su terreno esposto ed esigono sempre un approccio alpinistico. È possibile determinare una divisione per tipo logia delle strutture lecchesi ove sono presenti itinerari di più tiri:

Fra le pareti di maggior ampiezza, con vie di sviluppo già notevole, e che richiedono una buo na esperienza alpinistica, vanno segnalate: la Corna di Medale, che ha facile accesso in ogni stagione, vie molto belle e frequentate, ma che rimane una parete complessa e da non prendere mai in modo leggero, sia per il pericolo di caduta sassi, sia per la difficoltà di calata su parecchi itinerari. Il Sasso Cavallo presenta splendidi iti nerari di notevole sviluppo, con accesso lungo

e faticoso, in un luogo isolato e con vie su cui le protezioni vanno spesso integrate. La solitaria parete del Forcellino, su cui ci si cala per circa 300metri, benché non particolarmente esposta, obbliga alla risalita e come tale rimane impe gnativa. Le vie sono ben chiodate e in genere di soddisfazione. Il Pizzo d’Eghen è la struttura più remota e complessa della zona, accessibile at traverso un lungo zoccolo per nulla banale ed è caratterizzata da vie belle e difficili. I soccorsi sono molto problematici e già in passato si sono rivelati estremamente impegnativi. La parete ha copertura cellulare. Allo stesso modo, soccor si problematici, che diventano drammatici con cattivo tempo, sono da considerarsi quelli sul la Parete Fasana, in quanto si svolgono su una parete articolata e friabile. Buona la copertura cellulare, che è invece assente sul Sasso Ca vallo e sul Sasso dei Carbonari, così come nella zona orobica. Soprattutto per il Pizzo d’Eghen, la Parete Fasana e il Sasso dei Carbonari si sotto linea la necessità di una consolidata esperienza alpinistica che unisca la livello tecnico tutte le astuzie del caso. Per quanto riguarda le pareti minori, cioè di lunghezza inferiore ai 200metri, va osservato che esse richiedono quasi sempre un approccio alpinistico, legato al terreno e all’ambiente, an che se sono ben chiodate e accessibili in meno di un’ora. In particolare ciò vale per la Grignetta, montagna bellissima ma infida e scoscesa, i cui versanti sono talora friabili - mentre le vie hanno quasi sempre roccia sana o ottima- e presenta no grande variabilità di condizioni legate anche ai residui di neve dopo l’inverno. Ciò consiglia, ad inizio stagione, un’adeguata attrezzatura. In genere, per tutte le vie della zona, si consi gliano due corde, qualche friend e una dozzina di rinvii. Sempre necessario il casco.

Introduzione tecnica

12

ACCESSI E VIABILITÀ LOCALE

La zona di Lecco si raggiunge facilmente da sud, via Milano, per la SS36, che si imbocca da Viale Fulvio Testi o dalla bretella della Tangen ziale Est. Provenendo da nord si può giungere a Lecco sempre dalla SS36 che scende da Colico. Nei tardi pomeriggi festivi è spesso facile tro vare molto traffico o code in direzione sud, poco dopo Lecco, o all’altezza del tunnel del Monte Barro. La costruzione e apertura della nuova strada che collega Lecco e Ballabio ha facilitato grandemente il raggiungimento della Valsassi na, ma si tenga sempre presente che, soprattut to in inverno quando nel pomeriggio ai turisti si sommano gli sciatori è quasi normale, nei giorni festivi, trovare code in direzione sud nel tunnel che porta a Lecco.

METEO

La zona del lago di Lecco presenta un clima ben definito, con inverni spesso mitigati dal calore del lago e giornate o periodi secchi e temperati. Alcune pareti locali, come la Meda le e l’Antimedale, godono di un microclima che

permette di arrampicare in maglietta anche in inverno, quando le temperature in pianura sono rigide, mentre risultano assolate e troppo calde in estate. Ovviamente molte pareti più in quota, come la Grignetta o il Sasso Cavallo, risultano inagibili in inverno e comunque una corretta documentazione e informazione meteorologica è obbligatoria per la frequentazione della gran parte delle pareti della zona.

INFO METEO www.ilmeteo.it www.3bmeteo.it ARPA Lombardia.BollettinoMeteo Regione Lom bardia, copre 3 giorni dall’emissione. Bollettino Meteo Svizzera Italiana +41 848800162 (emissione con aggiornamento continuo) http://www.meteosvizzera.ch/web/it.html Bollettino del Centro Geofisico Prealpino Bollettino Nivometeo AINEVA

INTERNET http://larioclimb.paolo-sonja.net/index.html

Il bivacco Ferrario, in cima alla Grignetta (© P. Lanfredi)

Il bivacco Ferrario, in cima alla Grignetta (© P. Lanfredi)

13

Bibliografia

Edmondo Brusoni: GUIDA DELLE PREALPI DI LECCO* - 1903

Gianni Barberi: GRIGNA - ARRAMPICATE GRIGNA MERIDIONALE - 1925

Silvio Saglio: LE GRIGNE - CAI/TCI 1937

Silvio Saglio: PREALPI LOMBARDE da rifugio a rifugio* - CAI/TCI 1957

Claudio Cima: LE GRIGNE - Tamari Editori, Bologna 1971

Walter Pause: 100 SCALATE CLASSICHE - Gorlich Editore, Milano 1974

Claudio Cima: SCALATE NELLE GRIGNE - Tamari Editori, Bologna 1975

Giancarlo Mauri: ESCURSIONI NELLE GRIGNE* - Tamari Editori, Bologna 1976

Giorgio Tessari, Gian Maria Mandelli: VALMADRERA, montagne e it. alpinistici - P. Cattaneo, Oggiono 1979

Alessandro Gogna: 100 NUOVI MATTINI - Zanichelli, Bologna 1981

Andrea Savonitto: LA CHIUSA DELLA VALSASSINA - Ed. Agielle, Lecco 1981

Gruppo Condor Lecco: LE PLACCHE - Studio EmmeBi, Lecco 1982

Sandro Gandola: SENTIERI E FERRATE LECCHESI* - Ed. Il Gabbiano 1984

Valerio Casari, Lele Dinoia: ARRAMPICATE SCELTE NEL LECCHESE - Melograno Edizioni 1985

L. Buzzetti, M e L. Caenazzo, S. Coradeschi: VALLI DELLE GRIGNE E DEL RESEGONE* - CAI/TCI 1986

Ivo Mozzanica: ZUCCONE CAMPELLI - Tipolito Spinelli, Milano 1986

Autori Vari: LUOGHI DELLA LIBERA/1 - Vivalda Editori 1987

Gian Carlo Grassi: 90 SCALATE SU GUGLIE E MONOLITI - Ist. Geografico De Agostini, Novara 1987

Eugenio Pesci: “MEDALE, ARRAMPICARE SOPRA IL LAGO” in ALP, febbraio 1987

Eugenio Pesci: “IL LECCHESE E LA BERGAMASCA”. In I LUOGHI DELLA LIBERA, vol. 1, Vivalda, Torino 1987

Angelo De Battista, Annibale Rota: ALTA VIA DELLE GRIGNE 2a ed.* - A.P.T. Lecco, C.M Lario Or. 1988

Pietro Corti, Paolo Galli: ZUCCO ANGELONE E PLACCHE DI INTROBIO - Ed. G. Stefanoni, Lecco 1988

Eugenio Pesci, “TUTTI AL LAGO”. Novità dalle falesie lecchesi in ALP, ottobre 1988

Marco Galli: FREE CLIMBING A LECCO E DINTORNI - Ed. Il Gabbiano 1988

Mario Castiglioni: ARRAMPICARE IN BRIANZA - Ed. Il Gabbiano 1988

Enrico Marcandalli: GIOCHI DI ROCCIA - Ed. Albatros, Valmadrera 1989

Dante Porta, Bruno Morandin: ARRAMPICARE IN GRIGNETTA - Ed. Albatros, Valmadrera 1990

Eugenio Pesci: “ARCOBALENI DI GRAVITA’” in Rivista Mensile dei C.A.I., giugno 1990

Dante Porta: TUTTO IL RESEGONE - Ed. Albatros, Valmadrera 1990

Annibale Rota: LE GRIGNE 5a ed.* - A.P.T. Lecco, C.M Lario Or. 1991

Valerio Casari: LE PERLE DEL LAGO - Ed. Albatros, Valmadrera 1991

Maurizio Orsi: VAL MENAGGIO E DINTORNI - Ed. Albatros, Valmadrera 1991

Lorenzo Meciani, Eugenio Pesci: ARRAMPICATE MODERNE NEL LECCHESE - Melograno Edizioni 1992

Eugenio Pesci: “SASSO CAVALLO. GIGANTE DI CALCARE” in ALP, maggio 1992

Flaviano Bessone: FALESIE/1 - Vivalda Editori 1994

Eugenio Pesci: “C’ERA UNA VOLTA IN GRIGNA” in ALP, 1994

Eugen E. Husler: INTORNO AL LAGO DI COMO* - Rother Editori, Bolzano 1995

Jurg Von Kanel: SCHWEIZ PLAISIR OST - Edition Filidor 1996

Pietro Corti: GRIGNETTA E VALGRANDE - Grafiche Cola, Lecco 1996

Ruggero Dell’Oro: VALMADRERA, escursioni e it. alpinistici - Cattaneo Paolo, Oggiono 1996

Eugenio Pesci, Bruno Tassi, Bruno Quaresima, Roberto Capucciati: ARRAMPICATE SPORTIVE E MODERNE FRA BERGAMO E BRESCIA - Versante Sud, Milano 1996

Enrico Fumagalli: ITINERARI NEI MONTI LECCHESI* - Elemond Editori, Milano 1996

Eugenio Pesci: “LA FEBBRE DELL’INOX” in Rivista della Montagna, Torino 1996

Pietro Corti, Bruno Quaresima, Roberto Capucciati, Edgardo Quadri: ARRAMPICATE SPORTIVE E MODERNE FRA LECCO E COMO - Versante Sud, Milano

1997 14

Ivo Mozzanica: ITINERARI IN VALSASSINA E VALVARRONE* - Elemond Editori, Milano 1997

Jurg Von Kanel: SCHWEIZ PLAISIR SUD - Edition Filidor 1998

Eugenio Pesci: LE GRIGNE. GUIDA DEI MONTI D’ITALIA - CAI/TCI 1998

Ivo Mozzanica: ITINERARI NEL TRIANGOLO LARIANO* - Elemond Editori, Milano 1998

Andrea Savonitto: LA CHIUSA DELLA VALSASSINA - Editrice lecchese 1999

Ornella Gnecchi: RIFUGI LECCHESI Vol.1,2,3* - Casa Ed. Stefanoni, Lecco 1999/2000

Jurg Von Kanel: SCHWEIZ PLAISIR SUD - Edition Filidor 2000

Pietro Corti: ARRAMPICATE SPORTIVE E MODERNE FRA LECCO E COMO - Versante Sud, Milano 2001

Jurg Von Kanel: SCHWEIZ EXTREME/BAND 2 - Edition Filidor 2001

AAVV: “LE GRIGNE”, ALP – Grandi Montagne, novembre 2001

Pietro Corti, Marco Anghileri: GRIGNETTA UN SECOLO DI ARRAMPICATE - Com Montana Lario Occidentale, Lecco, 2003

Pietro Corti: GRIGNETTA E MEDALE - Com Montana Lario Occidentale, Lecco, 2005

Marco Ferrazza: GRIGNA ASSASSINA - CDA & Vivalda, Torino 2006

Eugenio Pesci: ARRAMPICATE SPORTIVE TRA LECCO E COMO - Versante Sud, Milano, 2006 (seconda ed. 2007)

Piermauro Soregaroli: GRIGNE. GUIDA ESCURSIONISTICA E ALPINISTICA DELLA GRIGNA SETTENTRIONALE, DELLA GRIGNA MERIDIONALE E DEL COLTIGNO NE - Nord Press, Chiari (Bs), 2006

Pietro Buzzoni, Andrea Spandri, Giuseppe Carì: CALCARE D’AUTORE. ARRAMPICARE NELLA GRIGNA DIMENTICATA E SCONOSCIUTA - Bellavite, Missaglia (Lc), 2007

Eugenio Pesci: “GRIGNE FOREVER” in ALP – Arrampicata, n.247, novembre 2007, pagg. 56/64

Pietro Corti: ARRAMPICARE INTORNO AL LARIO ORIENTALE - Novantiqua Multimedia, Lecco 2008

AAVV: “RICCARDO CASSIN”, ALP – Ritratti, settembre 2008

Pietro Buzzoni: IL GRUPPO DEI CAMPELLI – Cattaneo Paolo grafiche, Oggiono, luglio 2009

Eugenio Pesci: Lario Multipitch. Breve viaggio tecnico storico sulle pareti lecchesi in ALP 284, 2012, pp. 54 - 64.

Michele Cisana: Nel Giardino di pietra. Arrampicare fra il Lago di Como e il Lago d’Iseo. 116 vie scelte. Idea Montagna, Padova,2015.

Matteo Bertolotti: Prealpi Lombarde. Alpine Studio e Cai, Milano- Lecco, 2017.

Eugenio Pesci e Pietro Buzzoni: Lecco multipitch. Nuove vie fra Grigne, Campelli e Resegone. In: Montagne 360. La rivista del Club alpino Italiano, 11, 2018, pp. 39-38.

Eugenio Pesci: Lario rock multipitch. Alcune recenti novità . in Up Climbing, Bimestrale di arrampicata e alpinismo, 14, settembre ottobre 2021, Versante Sud editore Milano, pp. 106-113. * guida escursionistica

Ringraziamenti

Tino Albani, Giuseppe “Det” Alippi, Marco Anghileri, Silvano Arrigoni, Benigno Balatti, Alessio Bastianello, Biblioteca A. Gomba Milano, Don Agostino Butturini, Stefano Canali, Michele Caminati, Andrea Carì, Piero Cendali, Giovanni Chiaffarelli, Roby Chiappa, Domenico Chindamo, Emiliano Cogliati, Elisabetta De Berti, Matteo Della Bordella, Andrea De Martini, Saverio De Toffol, Raffaele Dinoia, Famiglia Fasana, Ivo Ferrari, Marco Ferrazza, Lorenzo Festorazzi, Fondazione Riccardo Cassin, Renato Frigerio, Marco Galli, Francesco Galperti, Roberta Geddo, Luca Gianola, Alessandro Gogna, Palma Lanfredi, Fabio Lenti, Rossano Libéra, Eloisa Limonta, Alessandro Longoni, Marco Maggioni, Michele Mandelli, Paolo Marazzi Gianluigi Marini, Marino Marzorati, Diego Maroni, Oscar Meloni, Federico Montagna, Alessandro Monti, Emiliano Giovanni Nicoli, Jorge Palacios, Emanuele Panzeri, Sergio Panzeri, Marco Paredi, Matteo Piccardi, Marta Pirovano, Andrea Ossola, Walter Polidori, Andrea Pozzi, Bruno Quaresima, Gerardo Re Depaolini, Angelo Riva, Norberto Riva, Giancarlo Riva, Giovanni Rivolta, Giuseppe Rocchi, Andrea Savonitto, Luca Schiera, Adriano Selva, Andrea Spandri, Giorgio Tessari, Giuseppe Ticozzi, Fabio Trincavelli, Fabio Valseschini, Paolo Vitali & Sonja Brambati, Dario Zamboni, Marco Zanchetta, Ivano Zanetti.

15

Storia alpinistica

L’area delle montagne circostanti il Lario è ric ca di pareti anche di sviluppo notevole, e tali da raggiungere in alcuni casi i 500metri. Se sulla Grigna Meridionale le pareti di rado superano i 200metri di altezza, in altre zone lecchesi, come sul Monte San Martino o sul versante sud del Grignone esse si presentano imponenti, verticali e di notevole interesse alpinistico. Questo vale di sicuro per il Sasso Cavallo, per la Corna di Medale, per il Pizzo d’Eghen, per il Sasso dei Carbonari, sino al solitario Forcellino. L’esplorazione e l’apertura di vie alpinistiche su queste pareti è iniziata in epoca primordiale, già nei primi decenni del 1900, a partire dalle affa scinanti guglie della Grignetta, ove arrampica tori lombardi come Eugenio Fasana, che salì il Sigaro, o come Erminio Dones che aprì una diffi cile via sul Primo Magnaghi nel 1915, dimostra rono doti di coraggio e di capacità tecnica non comuni, superando la logica tardo ottocentesca di un alpinismo ancora legato solo alla pura esplorazione e evidentemente in evoluzione ver so l’epoca del chiodo e della ricerca dei tracciati più difficili. Entro gli anni ’20molte delle guglie della Grigna furono salite, e cominciarono a es sere frequentate per le vie normali, data anche la grande vicinanza a Lecco, Como e Milano. Ai rocciatori locali si aggiunsero altri provenienti da fuori, come Arturo Andreoletti, nel 1914 sulla

Guglia Angelina, o come Giuseppe Dorn, giovane tedesco che lavorava a Milano e che si avventu rava spesso da solo sui Magnaghi, alpinista di capacità fisiche incredibili, espresse soprattutto sul Monte Rosa in salite epiche per quei tempi. Gli anni ’20 videro la conclusione di un periodo pionieristico non ancora indirizzato alla valoriz zazione dell’elemento atletico nell’apertura del le vie su roccia nelle Grigne: anche se Fasana e Dones erano valenti atleti dal fisico perfetto, ginnasta alla Forza e Coraggio il primo, campio ne europeo di canottaggio il secondo. All’inizio degli anni 30 la musica cambiò: un pic colo ma scelto gruppo di giovani operai lecche si, fra cui si distinsero subito Riccardo Cassin e Mario dell’Oro (Boga), attaccò le pareti lecchesi alla ricerca della difficoltà, lungo linee impen sabili fino a poco tempo prima. Sorretti da un entusiasmo eccezionale e da ottimi mezzi fisici questi giovani tempestarono le Grigne di nuove vie, con non rari passaggi in libera intorno al VI° grado, cominciando anche a raffinare la tecnica della scalata artificiale che verrà loro insegnata a dovere da Emilio Comici quando a metà de gli anni 30 si presenterà al Corno del Nibbio in compagnia di Mary Varale, la celebre “ragazza dal giubbetto rosso” valente arrampicatrice e moglie del giornalista sportivo Vittorio Varale. Fu Boga, giovanissimo nel settembre del 1930

Emilio Comici

Mario dell’Oro (Boga) e Cassin

16

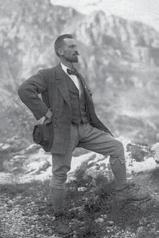

Eugenio Fasana

ad aprire la nuova epoca insieme a Molteni e Villa salendo la Mongolfiera per la via Lario, classificata “estremamente difficile” nella Scala Welzenbach, ossia VI° grado. Mentre altri scala tori storici (come gli aristocratici milanesi Ugo di Vallepiana e Bonacossa, talora accompagnato dal re Alberto dei Belgi che era solito fare cam pagne estive in Grigna risiedendo al Rifugio Por ta) continuavano ad aprire vie di media difficol tà, sul tipo dello Spigolo della Piramide Casati, Cassin e compagni salivano una dopo l’altra non solo le guglie e i torrioni sopra il Pian dei Resi nelli, ma anche pareti più importanti, come la Medale.

Nei primi anni 30 il valsassinese Giovanni Gan din si distinse come rocciatore puro, e guida al pina, aprendo il 27 giugno 1932 un itinerario dif ficilissimo sulla estetica parete sud del Torrione del Cinquantenario, sul cui secondo tiro piantò probabilmente il primo chiodo fisso della storia, nella forma di un fittone inserito in un buco di roccia migliorato. Al contempo superò passag gi in libera di VI grado. La via rimase irripetuta per circa 30 anni. Ma la caratteristica essenziale di questo alpinismo su roccia tipico dei lecche si negli anni 30, inserendo nel gruppo anche il minuscolo Ercole Esposito (Ruchin) che morirà sulla Comici al Sassolungo poco prima della fine della seconda guerra, fu di certo la capacità di sperimentare in Grigna difficoltà elevatissime su tratti brevi, come in laboratorio, cosa che permise poi a questi ragazzi di esprimersi ad

altissimo livello in Dolomiti e al Monte Bianco. Fra loro vanno ricordati Gigi Vitali, Ratti, fisica mente fortissimo, e soprattutto Vittorio Panzeri il massimo talento tecnico lombardo del periodo prebellico. Seppe dare il meglio di sé con l’aper tura della Marinella al Primo Magnaghi, salendo un primo tiro quasi sprotetto e valutabile oggi 6a/6a+, ove fra l’altro ci si è chiesti come sia stato possibile piantare un chiodo su un passo in cui non si può togliere la mano per chiodare: forse venne usato un arcaico rampino di ferro, bisnonno del cliff-hanger attuale. Esaurite le pareti brevi - il Nibbio ormai diven tato una palestra ginnica per un club a inviti –Cassin, Boga e gli altri passarono alle pareti più alte, iniziando con la famosa salita della Medale, significativa non per la difficoltà ma perché con cettualmente apre di fatto alle vie di fondovalle, in un’ottica in fondo sportiva e non così legata alla vetta, quanto al puro superamento di pareti al di là della loro ubicazione. Lo stesso Cassin spaziò sul Pizzo d’Eghen per il temibile Cami no Centrale, sul Sasso Cavallo e dei Carbonari, aprendo queste pareti solitarie e impegnative all’interesse sportivo di altri: fu così che Nino Oppio e Oreste Dell’Era nel 1939 aprirono sulla sud del Sasso Cavallo la “Via delle Cento Ore”, con vari bivacchi e grande uso di chiodi di vario tipo. A lungo classificata come la più difficile e ardita via su roccia delle Alpi Centrali e forse ol tre. L’itinerario fu avvolto da un alone di leggen da fino agli anni 50.

Ercole Esposito “Ruchin”

Vittorio Panzeri

Giovanni Gandin

Ercole Esposito “Ruchin”

Vittorio Panzeri

Giovanni Gandin

17

Storia alpinistica

Tramontati gli astri del ventennio, gli anni 40 furono abbastanza poveri di aperture sulle pa reti lariane, e ci si limitò a itinerari di minore interesse, spesso su roccia non buona. Tuttavia, agli inizi degli anni 50 un vento di novità soffiò nuovamente sul lago e sulle sue pareti: il raffi namento delle tecniche di chiodatura e dei ma teriali, unito alla frequentazione ormai massiva delle Grigne da parte dei rocciatori lombardi aprì nuovi orizzonti a pochi scelti scalatori, come ad esempio i monzesi Walter Bonatti, Andrea Og gioni e Josve Aiazzi, che si diedero da subito alla ripetizione delle vie più difficili, trainati dal fenomenale Bonatti, ventenne, che superò una dopo l’altra la parete della Medale, la Torre Co stanza, i Magnaghi, per itinerari di concezione innovativa e spesso di alto impegno tecnico. Ma anche gli anni 50 non furono ricchi di novità, e si dovette aspettare la metà del decennio succes sivo per vedere all’opera in zona apritori di vie creativi e determinati. Finita l’epoca delle prime o seconde ripetizioni delle antiche vie della Gri gnetta l’attenzione dei più attivi si focalizzò sulla Corna di Medale, una parete chiave nella storia dell’arrampicata su calcare nel nord Italia. La Medale fu attaccata per tracciati dall’estetica accattivante e molto esposti, in genere lungo sistemi di fessure e diedrini (il classico diedri no cieco e liscio della Medale…) ma anche per alcune placche, già a gocce, dove non sempre si poteva chiodare, partendo dall’esempio del forte Giorgio Brianzi che all’inizio del decennio aveva appunto aperto una via in questo stile in cima

allo zoccolo sul pilastro sud-ovest. Fra il ’65 e il ’69 arrivano le vie di Tiziano Nardella, fra cui spiccano la Taveggia – in seguito un vero fetic cio verticale – e la Milano 68, e di Alessandro Gogna che, in compagnia di Leonardo Cerruti, apre un itinerario storico di notevole impatto non solo locale. Sul finire degli anni 60 e negli anni 70 la Medale diventa una parete di riferimento internazionale, data la comodità e la bellezza delle vie.

Agli inizi degli anni 70 si distinguono in zona al cuni giovani arrampicatori lecchesi, come Ser gio Panzeri e Giancarlo Riva, che di lì a poco apriranno due vie storiche, una sul Pilastro Ros so del lago e l’altra sul Forcellino, seguendo le orme di Gigi e Giuseppe Alippi: quest’ultimo, il mitico Det, da annoverarsi tra i più forti rocciato ri lombardi di sempre, a metà degli anni 70 apre sul “suo” Sasso Cavallo la via del Det, itinerario estremo sia in libera che in artificiale. Al fianco di Panzeri e Riva non può essere dimenticato Raffaele Dinoia, milanese, rocciatore di assoluta esperienza, già pronto al balzo sui gradi in ar rampicata sportiva, disciplina che nel 1978 era agli albori.

Ma gli anni 70 riuscirono in realtà a dire cose nuove, nel lecchese, per quanto riguarda l’aper tura di vie su pareti, solo nella loro fase conclu siva, quando le note vicende sociali e politiche che mandarono in risonanza il mondo, attec chirono nella mente creativa di alcuni giovani scalatori decisi a chiudere i conti con un passato grondante retorica e ancora fermo a miti arcaici

Nino Oppio

Walter Bonatti

Josve Aiazzi e Andrea Oggioni

Nino Oppio

Walter Bonatti

Josve Aiazzi e Andrea Oggioni

18

dell’alpinismo. Attivissimo, in epoca pionieristica, e molto im portante per la formazione dei giovani alpinisti lecchesi fu Don Agostino Butturini, insieme al Gruppo Condor: il Don, un vero personaggio chiave, ancor oggi attivo, iniziò all’arrampicata molti futuri talenti, e con alcuni di loro aprì vie spesso impegnative in Antimedale, Medale (via Luci della città, con Pietro Corti), sulla parete di Val Calolden e sul San Martino. Itinerari di rado divenuti classici ma testimonianze di un’epoca particolare di trasformazione dell’alpinismo su roccia nel lecchese.

Ciò avvenne soprattutto per merito di un gruppo di milanesi, come Ivan Guerini, Monica Mazzuc chi, sua compagna, Tiziano Capitoli, Mario Villa, Renato Comin, Ivano Zanetti, e altri, i quali an che attraverso un uso specifico dell’allenamento e delle logiche rivoluzionarie del movimento del Nuovo Mattino e di quello dei nascenti Sassisti della Val di Mello, iniziarono a ripetere in arram picata libera tante vie difficili del lecchese, con risultati stupefacenti, che portavano la scala dei gradi in zona fino all’ ottavo grado. Forti di sog giorni in Verdon e in Dolomiti, i membri di questo gruppo, così come non pochi lecchesi, si fecero portatori di un modo nuovo di arrampicare, in fondo uno stile di vita, che privilegiava l’arram picata in libera.

Proprio in questo periodo si distinse per la sua attività esplorativa e di apertura di itinerari in stile free-climbing Andrea Savonitto, vero sco

pritore e valorizzatore dello Zucco dell’Angelone, in parte legato al gruppo di Guerini, ma sempre coerente con una propria personale impostazio ne alpinistica, poco legata a schemi e dogma tismi.

Anche altri alpinisti lecchesi si distinsero in que sti anni nell’apertura di nuovi itinerari, soprat tutto nella zona dell’Antimedale, come i fratelli Daniele e Roby Chiappa. Il primo, nel corso di una lunga carriera alpinistica aprì varie vie al Lago, in Grignetta e salì fra l’altro il Cerro Torre con il gruppo di Casimiro Ferrari. La sua figura va inoltre ricordata per l’eccezionale impegno profuso nel Soccorso Alpino, che ricevette dalla sua azione, in zona, una spinta tecnica e opera tiva fondamentale. Ma verso il 1980/82 si cominciò a capire che per superare le placche verticali tanto tipiche della zona si doveva importare dalla Francia l’uso dell’ormai noto spit, parsimoniosamente presente già in Verdon. Fu Marco Ballerini, sul Sasso di Introbio a provarlo per primo su alcu ni monotiri sportivi, lanciando nuove difficoltà e aprendo all’arrampicata sportiva, ben presto esplosa in zona in tre falesie storiche: Antime dale, Lago, Nibbio. L’uso dello spit scatenò in zona, nell’arrampica ta sportiva, nella prima metà degli anni 80, molti lecchesi e milanesi, fra cui Giuseppe Bonfanti, i fratelli Dallona, Valerio Casari, Norberto Riva, Massimo Colombo, Carlo Besana, e tanti altri che non è qui possibile enumerare.

Tiziano Nardella

Alessandro Gogna

Sergio Panzeri e Giancarlo Riva

Tiziano Nardella

Alessandro Gogna

Sergio Panzeri e Giancarlo Riva

19

Storia alpinistica

L’aumento delle capacità tecniche su roccia, dovuto alla frequentazione delle prime falesie lecchesi, portò ben presto a trasferire il gioco sulle pareti più alte: si schiusero allora ina spettati orizzonti, ossia la caccia alle placche, ai muri lisci, ove lo spit diventò la naturale guardia dell’arrampicata libera. Fu ancora la Medale a fare la parte del leone, intorno alla fine del 1984, quando, seguendo l’esempio di Manolo e Roberto Bassi (Zanzara e Labbradoro al Colodri di Arco, dall’alto però), Ivano Zanetti, Giovanni Chiaffarelli e Umberto Villotta salirono dal basso Breakdance, splendi da via moderna, quasi subito liberata da Balle rini e Casari con difficoltà di 7b, e destinata a uno strepitoso successo internazionale. Da qui la prima rinascita della Medale: Mary Poppins (P.Vitali, 1983, 6c+), Mexico e Nuvole (Meciani, Bambusi, Melacarne, 6c, 1986), Altri Tempi (Pe sci e Galli, 6c+, 1986), Sulla Rotta di Poseidone (Galli e Pesci, 1985, 6c), Saronno 87 (Uboldi e Compagni, 1987, 6c), Via dell’Anniversario (Ubol di e Borghi, 1986, 6a+), Gocce Imperiali (Giorgio Anghileri e compagni, 6c+ expò, 1987), Eternium (Panzeri, Garota, Manni, 1989, 6c), precedute però dalla madre di queste vie, Rebus aperta da Zanetti, Chiaffarelli e Pesci nel lungo inver no 1985/86. Questa via, impegnativa, esposta e tecnicamente complessa per alcuni tratti su ganci, è rimasta a lungo la più difficile della zona e anche oggi viene salita di rado e con le dovute cautele.

A lato di questa attività massiva vi furono in que sti anni anche aperture in stile più classico sul Grignone (Sasso dei Carbonari, Sasso Cavallo) così come su zone minori del Medale e dell’An timedale: in particolare va ricordata la figura di Lorenzo Mazzoleni, che scomparirà purtroppo durante la discesa dal K2, impegnato proprio su queste pareti, sia in ripetizioni di prestigio che in vie nuove. Insieme a Giorgio Anghileri e Paolo Crippa “Cipo”, Mazzoleni può essere considera to una figura carismatica per l’alpinismo lecche se degli anni 80. L’inizio degli anni 90 vede una proliferazione di aperture su molte pareti della zona, sostenuta da una frequentazione sempre più massiccia di tutta l’area lecchese che si colloca ben presto fra le più gettonate del nord Italia per l’arrampi cata moderna. Inoltre, l’uso del trapano in aper tura dà adito da subito alla ricerca di itinerari ben protetti e mai troppo pericolosi, nel tentativo di portare definitivamente lo spirito dell’arram picata sportiva su vie di più tiri. È tutto un fiorire di belle vie, in particolare in Grignetta (Nastas sia Kinsky, 7a Primo Magnaghi, Pesci e Rivolta, 1989, roccia incredibile; Il Fantasma della Li bertà, 6c, Torrione del Cinquantenario, Pesci e Zanetti, dall’alto, 1990) ma soprattutto sul Sasso Cavallo, dove Marino Marzorati, arrampicatore tecnicissimo e di alto livello, Norberto Riva e altri aprono numerose e storiche vie: Sognando Ca lifornia, 7a+ e A2; L’Altra faccia della Luna, 6b e A2; fino alla fantastica Dieci piani di Morbidezza

Norberto Riva

Marino Marzorati

Paolo Vitali Sonja Brambati

Norberto Riva

Marino Marzorati

Paolo Vitali Sonja Brambati

20

aperta da Riva, Tantardini e Villotta, lungo plac che monolitiche con difficoltà di 6c obbligato, e un breve tratto di A1 liberato a vista da Giuseppe Dallona con difficoltà di 7c+/8a. Indubbiamente la più bella via su calcare delle Prealpi. Marino Marzorati è di sicuro fra i più titolati apritori di vie nel lecchese, sia per il livello degli itinerari, sia per la continuità nel tempo, cor roborata da un’attività di ripetizione sulle Alpi svolta ad alto livello. Allo stesso modo non si può dimenticare Benigno Balatti, mandellese, probabilmente il massimo esperto della costiera Cavallo-Carbonari, dove, sin dagli anni 70, in cui fu il compagno principale del Det, ha aperto nu merosissime vie nuove di stile classico, esplo randone altre poco ripetute e riportandole spes so a nuova vita storica, come ad esempio quelle del solitario Sasso di Sengg (via Vicenza, aperta negli anni 30 da Eugenio Vinante e, per l’epoca, molto impegnativa in arrampicata libera). Lo stesso Balatti vanta poi un’attività densissima in Grignetta, sul Forcellino e sullo Zucco della Penduliva. A ciò si aggiunga una nota e continua attività di ghiacciatore di alto livello sulle Alpi e non solo.

Sempre negli anni 90 il fortissimo Paolo Vitali, insieme a Sonja Brambati apre numerose vie su strutture poco esplorate, come lo Zucco di Teral, la stessa Parete Rossa del San Martino – già sa lita da Vittorio Panzeri per una via difficilissima e mai ripetuta per una frana successiva – con puntate in Grignetta (Zerowatt, sulla Mongolfie ra, con Pietro Corti, 1996, 6c+; Antiche Tracce,

ancora con Pietro Corti, uno dei massimi esper ti delle pareti lecchesi, ottimo arrampicatore e affidabilissimo estensore di topoguide tecniche, 7a+, 1995).

Nel 1993 sul Sasso Cavallo Manlio Motto, allora nel momento d’oro che fece di lui uno dei più forti apritori del decennio a livello internazio nale, con Mario Giacherio e Gianni Predan, sale Ibis, splendida via moderna di alta difficoltà. Al contempo fra il 1992 e il 1995 è il turno della im pressionante (più che altro a vedersi) Parete del Forcellino, su cui ci si cala dal bordo per 300me tri, dovendo poi per forza risalire… Gli esperti Garbi e Bergliavaz attrezzano dall’alto con un ciclopico e impegnativo lavoro tre vie, tut te divertenti e non facili (6c/7a): Astra, Discovery, Criss Cross, a cui si affianca nel 1996, tramite una voluta e studiata salita dal basso, Eclisse, 7b, aperta da Zanetti, Chiaffarelli e Pesci, dieci anni dopo la storica Rebus. Altre pareti vengono esplorate sul finire degli anni 90: nel 1995 è la volta del remotissimo Piz zo d’Eghen, ove Zanetti, D’Alessio, Chiaffarelli e Tamagni attrezzano dall’alto la bella e mai peri colosa Soffiando nel Vento, al cui primo spit si arriva però dopo quasi cinque ore di complesso avvicinamento.

Mentre il Resegone con le sue bastionate diven ta meta di un pubblico ampio, già dai primi anni 90, attraverso il continuo lavoro di apertura e attrezzatura svolto da Giuseppe Rocchi, massi mo esperto di questa montagna, e da un piccolo gruppo di rocciatori di Calolziocorte, con molte

Andrea Savonitto

Don Agostino Butturini

Benigno Balatti

Andrea Savonitto

Don Agostino Butturini

Benigno Balatti

21

Storia alpinistica

belle vie protette in modo moderno, ancora Pao lo Vitali con Corti e Brambati negli anni succes sivi si dedica a nuovi itinerari al Dente del Lupo, alla Bastionata di Val Verde, in Grignetta, (L’altra faccia della Grigna, 6c+, Torre Costanza, 2003), culminati in tre vie nuove sulle pareti del lago, di notevole sviluppo e difficoltà (Panoramix, 7a+, splendida, Breva e Tivan, Chelidonia Express). Non mancano itinerari sparsi in Grignetta, so prattutto sulla bella e storica parete ovest del Primo Magnaghi, come la via Anna, 7a+, Bian chetti e soci; Il chiodo del Bigio, Quaresima e Pesci, 7a+; La monachella rossa, i medesimi, Cinquantenario, Il sol dell’avvenire, Re Depaolini e Pesci, ancora Primo Magnaghi, 6b+. Lo stesso Gerardo Re Depaolini deve essere considerato fra i più attivi esploratori del gruppo delle Gri gne, ove ha alternato negli anni aperture di nuovi itinerari di ampio respiro (Falce e martello, alla Medale, 7b+, 400metri) con altri più brevi, in Gri gna e in Antimedale. Nel contempo, a partire dalla fine degli anni 90, diventa trainante e attivissimo in zona il gruppo degli arrampicatori valsassinesi costituito so prattutto da Pietro Buzzoni, Adriano Selva e An drea Spandri. Sono loro a fare la parte del leone negli ultimi sette/otto anni, con l’apertura di un alto numero di vie in zona: si inizia con l’esplo razione sistematica delle pareti della cresta di Piancaformia, proseguendo con la più recente area dello Zuccone Campelli, continuando con la Corna di Bobbio, per arrivare ancora al Piz zo d’Eghen, su cui Buzzoni e compagni salgono

l’impegnativa Liberi di sognare, 600metri, 7b+, un gran vione in ambiente remoto, e dove Adria no Selva esprimendosi ai suoi massimi livelli apre nel 2005, insieme ad Andrea Spandri, Pri gionieri dei sogni, itinerario moderno estremo, che può essere considerato fra i più difficili e impegnativi itinerari delle Alpi (7c+, 7b obbligato lontano dai chiodi).

Ancora la Medale, il Sasso Cavallo, il Pilastro Rosso e il Forcellino, riservano novità dell’ulti ma ora, con quattro vie molto interessanti e di notevole sviluppo per la zona: La sezione aurea, 7c, 370metri, a destra della Cassin in Medale, aperta da Pesci, Chiaffarelli e Bastianello nel 2011, e Febbre da Cavallo sul medesimo Sas so, di Buzzoni e Tantardini, 7b, 300metri, Etica e Deontologia, di Selva e compagni al Pilastro Rosso e una nuova via attrezzata alla Parete del Forcellino, Aria, 7b+, per opera di Eugenio Pesci ed Eloisa Limonta nel 2011. Nel complesso si può dire che l’ormai trenten nale attività di apertura di vie moderne nelle Grigne ha prodotto un gran numero di vie sicu re e molto belle, di vario stile e sparse in vari ambienti, dal fondovalle, alle coste del lago, agli ambienti alpini. Purtroppo si deve consta tare che il numero delle persone dedite a que sta impegnativa attività di ricerca e di creazione di nuovi itinerari è limitatissimo, e si chiude in pratica intorno a una decina di storici appassio nati che ancor oggi cercano di regalare a tutti gli arrampicatori nuove vie per belle avventure verticali.

Eugenio Pesci

Daniele Chiappa

Lorenzo Mazzoleni

22

Nei dieci anni trascorsi ad oggi dalla precedente edizione di questa ormai assai ponderosa gui da alpinistica, sulle pareti lecchesi sono state aperte o attrezzate molte altre vie nuove, che non possiamo qui citare in dettaglio: vale però la pena di ricordare, per precisione tecnica, e sotto certi profili anche storica, soprattutto i dif ficili itinerari al Sasso Cavallo (If, Matteo Della Bordella ed Eugenio Pesci; Blu Nord, Eugenio Pesci e Marta Pirovano, sulla intonsa parete W), al Pizzo d’Eghen (Le porte del sogno, Andrea Cari’ e Pietro Buzzoni), alla Parete Rossa del San Martino (Luca Schiera e Dimitri Anghileri), a Pradello (Hotel du Lac, Pietro Buzzoni e Eugenio Pesci), al Pilastro Rosso (Sette birre col Berna, Dario Zamboni e compagni).

A queste notevoli vie si affiancano numerosi iti nerari soprattutto nella zona dei Campelli sopra Bobbio, nella zona della Cresta di Piancaformia (prevalentemente per opera di Pietro Buzzoni e compagni), in Grignetta (per merito dell’attivis simo ed esperto Giovanni Chiaffarelli, coadiuva to spesso da Federico Montagna; di Ivano Za netti, di Eugenio Pesci), in Medale (Capolavoro di Natale di De Martini; Ticket to ride di Eugenio Pesci).

Sempre nella inesauribile Grignetta sono da ricordare varie vie aperte con stile classico da Saverio De Toffol e Jorge Palacios, al Palma, Ce cilia, alla Mongolfiera, al Fungo, alla bastionata della Cresta Segantini. Infine una menzione speciale va alle nuove vie

sportive di Chiaffarelli e compagni al Monte Spe done sopra Calolziocorte, e a due interessanti vie sempre a carattere sportivo per firma di Giu seppe Rocchi sulla Torre Centa. A questi nuovi itinerari si devono aggiungere al cune notevoli realizzazioni in arrampicata libe ra, su itinerari di antico artificiale, soprattutto in Grigna, per merito prevalente di Matteo Piccardi e Gerardo Re Depaolini e in Medale, dove Luca Schiera introduce il livello 8, salendo in comple ta arrampicata libera la storica e sempre impe gnativa via Rebus del 1986 Una lunghissima, secolare, storia verticale che permane, senza soluzione di continuità, e che promette ancora molte novità negli anni a ve nire, soprattutto per quanto riguarda l’alta dif ficoltà, Anche se il numero degli apritori e degli at trezzatori di itinerari di più tiri è sempre molto esiguo, e non c’è da stupirsi, data la difficoltà e l’impegno che questo tipo di attività richiede.

Giorgio Anghileri

Ivano Zanetti

Adriano Selva e Pietro Buzzoni

Giorgio Anghileri

Ivano Zanetti

Adriano Selva e Pietro Buzzoni

23

Eugenio Pesci Pietro Buzzoni

PARETI DEL LAGO DI LECCO

Con il nome tecnico di Pareti del Lago si intende, ormai da più di vent’anni, tutta l’imponente e lunga bastionata rocciosa, di altezza variabile – ma in genere alta circa 300m – che si estende sulla sponda destra del lago poco dopo Lecco, fino alla zona di Pradello. Queste pareti presentano in genere delle fasce basali compatte e in prevalenza articolate per placche bianche o grigie, e una parte centrale superiore molto più complessa, equamente suddivisa in settori di roccia ottima e in altri invece infestati da vegetazione e non di rado da pilastri instabili. Complessivamente, queste strutture offrono numerosi itinerari moderni, alcuni dei quali sono molto belli e consigliabili, e di difficoltà medio-alta. A partire dagli anni 70 del secolo scorso, sono state inoltre aperte una quindicina di vie di stampo classico, oggi, con rare eccezioni, salite molto di rado o del tutto dimenticate. L’esposizione delle pareti a W/SW le rende più interessanti nelle mezze stagioni, torride in estate e poco praticabili in inverno, per la poca luce pomeridiana, soprattutto per quanto riguarda le vie di maggior sviluppo. L’accesso molto rapido favorisce comunque la frequentazione di questa zona dove è anche possibile abbinare monotiri e multipitch. Sulle vie sportive la chiodatura è in genere eccellente a fix. Nel complesso queste vie sono comunque molto meno frequentate di quelle della zona del Medale o della Grignetta. Fra i più attivi valorizzatori di queste pareti vanno citati, in ordine cronologico, in primo luogo Ivan Guerini, che negli anni 70 e 80 tracciò diversi itinerari con protezioni veloci rarefatte e difficoltà molto elevate per l’epoca (cfr. Eugenio Pesci, Le Grigne. Guida dei monti d’Italia, CAITCI, Milano 1998, pag. 235 e seguenti), Daniele e Roberto Chiappa, Sergio Panzeri, Giacomo Stefani, Giancarlo Riva, e soprattutto, negli ultimi anni, prima Paolo Vitali, coadiuvato da Sonja Brambati e Pietro Corti, ed infine Eugenio Pesci con diversi compagni di apertura.

Torre Striata e Sipario Ocra

Torre di Pradello

Antro di Pradello

Zucco della Penduliva

01.

02.

03

04.

05.

06.

07.

Bastionata del Lariosauro

Paretone

Pilastro Rosso

Marco Maggioni, La banda del mercoledì L3 (© Luca Gianola)

24

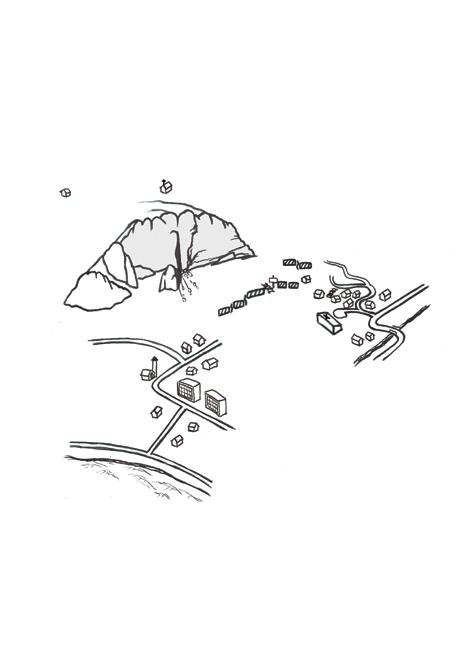

03 07 05-06 04 Rif. R. Piazza 01 02 Belvedere Bocch.a del Portantino Bocch.a di Val Verde SS36 Pradello I Tecétt 600 Peltrera 640 1280 Forcellino 846 Zucco della Rocca 1288 V. San Vittore M. Coltignone 1471 C. di Calolden 1455 Corno Medale 1029 1046 M. San Martino Rif. S.E.L. Rocca-Locatelli Rif. Soldanella Rif. Carlo Porta 717 La Forcellina M. Moregallo 1276 L a g o d i C o m o 25

Lario Rock Pareti Pareti del Lago di Lecco PARETI DEL LAGO DI LECCO

ACCESSO GENERALE

Da Lecco si segue il lungolago in direzione Colico. Dall suo termine, dopo circa 2 km, ben prima di immettersi nella SS36, si esce verso destra sotto una massicciata ferroviaria, poco oltre la quale si trova un ampio parcheggio, utilizzabile anche per la zona di Pradello (spesso grande affollamento soprattutto nei giorni festivi).

Si segue un sentiero scalinato dietro una bacheca posta a poca distanza dalla massicciata ferrovia ria. Oltrepassata una prima deviazione a sinistra (Falesia della Discoteca, si prosegue per un pendio oltre un tratto ripido, e poi verso destra incontrando dapprima il canale sassoso al cui termine su periore si trova il Pilastro Rosso (10min.).

di pradello

Costiera dell’avorio - il diamante

Zucco della Penduliva

Punta forcellino

Bastionata di val verde

Falesie

Torre di Pradello

Settore gengiz trip

Pilastro rosso

Falesia della bastionata del lago

Costiera dell’avorio - il diamante

Zucco della Penduliva

Punta forcellino

Bastionata di val verde

Falesie

Torre di Pradello

Settore gengiz trip

Pilastro rosso

Falesia della bastionata del lago

26

Il sentiero prosegue e oltrepassa la zona di falesie della Bastionata del Lago. Poco dopo il secondo settore di queste si incontrano gli attacchi delle vie del Paretone (Chelidonia Express; Panoramix; Breva e Tivan): 15min. Per gli itinerari ubicati nella zona destra delle Pareti del Lago, ad esempio Torre Striata e Sipario Ocra, conviene seguire il seguente accesso: da Lecco si raggiunge Viale Turati e lo si segue sino alla Chiesa dei Cappuccini. Si svolta a destra e poi subito a sinistra in via S. Stefano, che si percorre com pletamente, parcheggiando ove possibile prima di una stretta curva a gomito. Rimontare il dosso con macigni ingabbiati e, dallo spiazzo successivo, piegare a destra, imboccando, dopo 20m, una traccia verso sinistra, segnata con bolli rossi. Per questa, nel bosco con tratti ripidi, si raggiunge la base delle prime rocce (poco a destra si sale alla Falesia del Solarium). In 5min. scarsi si perviene verso sinistra alla Torre Striata e al Sipario Ocra.

Parete rossa del San Martino

Falesia della pala del San Martino

Falesia del solarium

Falesie del lariosauro

Torre striata/sipario ocra

Settore panoramix

Parete rossa del San Martino

Falesia della pala del San Martino

Falesia del solarium

Falesie del lariosauro

Torre striata/sipario ocra

Settore panoramix

27

TORRE STRIATA e SIPARIO OCRA 300m

TORRE STRIATA

Sperone biancastro alto circa 90m posto in pratica quasi all’inizio del versante Ovest delle Pareti del Lago, poco dopo Lecco. Vi si trova un solo itinerario, di un certo rilievo storico

1. I FESSURIANI

Ivan Guerini e Marco Marantonio, 5marzo 1980

Sviluppo: 100m (3L)

Difficoltà: 6b+ (obbl.)/R2+/II

Materiale: friend medio grandi, nut Interessante e storica via per fessura, difficile e im pegnativa, aperta da Guerini con poche protezioni veloci, in arrampicata completamente libera. Può essere considerata una delle vie brevi più impor tanti salite nelle Grigne nei primi anni ‘80. Talora ripetuta, spesso in abbinamento con la vicina Ma nobong. Roccia in genere buona. Dal sentiero di accesso si costeggiano le rocce por tandosi sotto la fessura strapiombante, presso un macigno.

L1. 5a 30m Ci si alza oltre una pianta e si sale su un diedro.

L2. 6b+ 35m Per la fessura-diedro fino a una pian ta.

L3. 5a 15m Canalino con uscita verso destra ad albero.

Discesa: ci si sposta a destra su erba e si scen de (2a) per 20m a un terrazzino alberato, con una doppia da 25m alla base. Oppure dalla S2 ci si cala verso sinistra sulle calate dell’it. seguente.

SIPARIO OCRA

Altro roccione di altezza di poco inferiore al pre cedente, ubicato leggermente più in basso e a sinistra di esso. Presenta due itinerari interes santi, sebbene molto brevi, di cui uno recente. Talora frequentato. Vi si accede dal sentiero basale spostandosi di poco rispetto alla Torre Striata.

2. MANOBONG

Ivan Guerini e Daniele Faeti, 29 febbraio1980 Sviluppo: 75m (2L) Difficoltà: 6b (6a obbl.)/R2/II Materiale: friend medio grandi, nut Classica e storica via in diedro e fessura, spesso ripetuta. Come la precedente, appartiene al nove ro degli itinerari pionieristici di arrampicata libera con protezioni veloci, aperti negli anni ‘80. Roccia non sempre ottima. Si attacca una trentina di metri a sinistra dell’it. prec. sotto un visibile diedro sbarrato da un picco lo tetto. Dal sentiero di accesso si costeggiano le rocce portandosi sotto la fessura strapiombante, presso un macigno.

L1. 5c 40m Bel diedro. L2. 6b 35m Si scala tutta la fessura, difficile all’ini zio e poi successivo diedro fino a un albero a destra. Discesa: si traversa a destra 10m e da qui con due doppie alla base.

01 Pareti del Lago di Lecco

28

Michele Mandelli e Christian Meretto, 18 aprile 2009

Sviluppo: 100m (4L)

Difficoltà: NL 7b/A0 /S1/I

Materiale: friend, nut Itinerario su roccia discreta che sale per placche bombate a sinistra del prec.. Attrezzatura ottima a fix. Forse non ancora percorso in completa arram picata libera. Si attacca sotto il primo visibile fix. Informazioni: Michele Mandelli.

L1. 6a+ 20m Muretto e fessura sino a cengia.

L2. NL 30m A destra poi diritti e indi a sinistra.

L3. 7b 30m Placca poi a destra di un tettino, indi a sinistra a cengia.

L4. 6b+ 25m A un tettino che si supera diritti uscendo in cima.

Discesa: in doppia sulla via, con due corde saltando le soste dispari.

Altre possibilità

Via Scurbatt

Giorgio Anghileri e Paolo Bolis, 1989 110m (4L)

6a e A1/RS2/II

Itinerario forse mai ripetuto, che sale a sinistra del prec. partendo poco sotto una pianta di fico visibile a pochi metri dal suolo e seguendo poi una fessura a sinistra. Necessari dadi e friend fino al 4. Sono necessarie due corde per la discesa. In via diversi chiodi e due spit di passaggio. Soste con uno spit.

Via del Triennio Michele Mandelli e Davide Guerra, 27 ottobre 2007 100m (3L)

6a/R2/I

Materiale: friend, nut Itinerario recente, che supera un torrione posto a destra del Sipario Ocra, e denominato dai primi salitori Torrione Zufranel. In via alcuni chiodi. In formazioni: Michele Mandelli.

L1. 6a 45m Si superano alcuni massi, poi una lama, indi in traverso a destra, lasciando poi la fessura verso destra sino a un’altra.

L2. V 35m Camino a destra sino a cengia. Roccia friabile.

L3. 5c 25m A destra verso un canale, poi per placca e indi a sinistra.

Discesa: con due doppie dalla S3 fino a una pianta e da qui a terra.

3. VOLO E

MAGIA

29

BASTIONATA DEL LARIOSAURO 250m

Si tratta in pratica di una porzione di parete posta sopra un canale ghiaioso ubicato nella zona della nota Falesia del Lariosauro. Vi si trovano due itinerari aperti negli anni ‘80 del secolo scorso. La roccia è discreta o buona, ma tutta la zona è fortemente esposta a caduta di sassi anche di ampie dimensioni. Riportiamo comunque le relazioni delle due vie presenti, che sono state ripetute qualche rara volta sul finire degli anni ‘80.

1. SOLI DI GHIACCIO

Claudio Gorla e Virgilio Plumari, 1987

Sviluppo: 150m (6L)

Difficoltà: 6b e A0/R2+/II

Materiale: friend, nut, qualche chiodo normale. Itinerario che presenta una chiodatura discreta a chiodi e rare clessidre, da integrare con dadi e friend. L’attacco è posto poco sopra il settore di arrampicata sportiva denominato Lo Cubano, a de stra del Lariosauro, in cima a un canale ghiaioso e boscoso. Si sale tutto il canale e si esce a sinistra sotto un piccolo diedro.

L1. 5a 50m Si superano due diedrini successivi.

L2. 5c 35m Diritto e poi a destra in un diedro.

L3. 6a 15m Ancora diritti e poi per placca a destra.

L4. 6a 20m Si sale a una placca e poi a una se conda.

L5. 5c 20m A destra a un pilastrino e oltre un pic colo strapiombo.

L6. 6b 15m A sinistra evitando lo strapiombo e poi lungo un diedro. Discesa: sulla via, con due corde, saltando la S5 e la S2.

2. SUL LAGO DORATO

F. Colombo e C. Invernizzi, 1987

Sviluppo: 200m (7L)

Difficoltà: 6b+ (5b obbl.)/R2+/II+ Materiale: friend medio grandi, nut Itinerario protetto quasi esclusivamente con rare clessidre da integrare. Utile qualche chiodo nor male. Alcuni passaggi piuttosto difficili e impegna tivi. Un tratto atletico in fessura. Conta pochissime ripetizioni, come il precedente.

L1. 5a 20m Dalla S1 dell’it. prec. si sale a sinistra a un ripiano e poi ancora a sinistra per uno spigolo e un diedro.

L2. 6b+ 15m Difficile strapiombo fessurato.

L3. 5c 20m Diedro uscendo a destra.

L4. IV45m Brutto tiro sino a una nicchia, erba.

L5. 5c 25m Pilastrini e placca a sinistra, poi a de stra.

L6. 5b 10m A sinistra per placche. Discesa: in doppia con alcuni tratti obliqui.

02 Pareti del Lago di Lecco

30

ORTOVOX PROTEGGE. Con prodotti e formazione. Abbiamo sviluppato il SAFETY ACADEMY LAB ROCK in collaborazione con l’Associazione delle guide alpine e degli istruttori di sci tedeschi –per maggior conoscenza e meno rischi. Metti alla prova le tue abilità su ortovox.com

SCOPRI LA NOSTRA PIATTAFORMA DI FORMAZIONE DIGITALE PER MAGGIOR SICUREZZA NELLE ARRAMPICAT ALPINE. 32 Tutorials Know how professionale E-learning interattivo ESSERE PREPARATI

powered by

31

PARETONE 300m

È l’evidente e ampia zona di grandi placche lisce alte circa 250m poste a destra delle classiche fale sie della Bastionata del Lago. Oltre ad alcune interessanti e mai banali vie classiche, si trovano qui tre notevoli vie moderne di Paolo Vitali, molto consigliabili e nel complesso tecnicamente difficili. Questo settore si raggiunge come detto traversando da sinistra a destra la parte centrale delle Pa reti del Lago sino a girare l’estremo angolo destro della falesia della Bastionata. Si presti attenzione a non confondere gli attacchi delle tre vie sportive. Questa zona rimane molto bagnata dopo piogge e risulta spesso infestata da vegetazione nella stagione calda.

1. VIA DEGLI AMICI

Daniele e Roberto Chiappa, Sergio Panzeri e Giacomo Stefani, 7 dicembre 1974

Sviluppo: 200m (6L)

Difficoltà: 6a (5b obbl.)/RS2/III

Materiale: friend fino al n.3, nut. Utile qualche chiodo, a lama, piatto e a U Itinerario classico per diedri e fessure su roccia discreta, che sale poco a destra dello spigolo del la Falesia della Bastionata, e poco oltre un grande diedro, in corrispondenza di un avancorpo erboso, presso un caminetto obliquo, a destra. Talora ripe tuto. In via diversi chiodi e qualche fix di passaggio. È stata riattrezzata alle soste, con fix da Michele Mandelli, Christian Meretto e Davide Guerra nel 2009. Si tratta nel complesso di una via di difficoltà omogenea, che presenta un’arrampicata varia e mai banale. Informazioni e relazione: Michele Mandelli.

L1. 3c 50m Si sale una placca a destra del cami netto (attacco originale a sinistra, nel caminetto 5b, sprotetto), sino a uno spit, poi fessura.

L2. 5c 30m Si supera una fessura e poi una placca uscendo a una pianta: vari chiodi.

L3. 5a 40m Diedro e lama staccata fino a superare una pianta: 3 ch. e una clessidra.

L4. 6a 40m Diedro poi a destra su bella placca a graspole e diritti a una cengia: 2 spit e 5 chiodi, eventualmente un passo in A1.

L5. 6a 40m A sinistra in placca poi diedro e indi a destra dell’evidente strapiombo, su roccia sporca: 4 fix e 5 chiodi: il terzo fix è poco sicuro.

Discesa: in doppia sulla via.

2. CHELIDONIA EXPRESS

Paolo Vitali e Sonja Brambati 200III-2004. Sviluppo: 150m (6L)

Difficoltà: 7b+ 3 p.a., (6b+ obbl.)/S2/II Materiale: nut

Via sostenuta su muri lisci a tacchette, ch.ottima a fix. Attacca per una placca facile a destra delle ultime vecchie vie sportive del settore precedente.

L1. 5c 15m Muretto su buoni appigli.

L2. 6b+ 30m Placca nerastra.

L3. 7b e A0 30m Placca con due strapiombini.

L4. 7a 35m Muro lavorato di continuità.

L5. 7b 30m Muro concrezionato.

L6. 7a 30m Tiro in comune con Panoramix. Discesa: in doppia sulla via.

3. PANORAMIX

Paolo Vitali, Sonja Brambati e Pietro Corti, marzo 2002

Sviluppo: 160m (7L)

Difficoltà: 7a+ (6b+ obbl.)/S2/II Materiale: rinvii

Secondo i numerosi ripetitori si tratta di una via molto bella su roccia ottima. Arrampicata varia spesso assai tecnica. Nel suo livello, elevato, è di sicuro fra le più valide e interessanti vie sportive del lecchese. Chiodatura ottima ma numerosi pas si obbligati difficili. Molto consigliabile. Attacca su bito a destra della precedente.

L1. 5a 15m Breve muretto.

L2. 6c 30m Placca tecnica, con fix lontani.

L3. 7a 28 m Placca a tacchette.

03 Pareti del Lago di Lecco

32

5c 5a 6b+ 6c 6c+ 7b A0 7a 7a+ 7a 7a 1 p.a. 7a6c 7a+ 7a+ 7b 7a 02 03 04 PARETONE 33

Pareti del Lago di Lecco Paretone

L4. 7a+ 20m Placca e diedrino difficile.

L5. 6c 15m Sottile fessura poi placca. Si può unire al precedente (7b).

L6. 7a+ 35m Notevole muro leggermente stra piombante, di resistenza.

L7. 7a 30m Difficile placca con passaggi in aderen za e spigolo finale.

Discesa: in doppia sulla via.

4. BREVA E TIVAN

Paolo Vitali, Sonja Brambati e Pietro Corti, ottobre 2002.

Sviluppo: 140m (5L) Difficoltà: 7a+ e 4 fix A1 (6b+ obbl.)/S2/I Materiale: rinvii

Di stile simile al prec., questo interessante itine rario attacca in comune con esso poi sale a destra su placche e bombè molto esposti. Roccia ottima.

L1. 5a 15m In comune con la precedente.

L2. 6c+ 40m Bella placca tecnica verticale.

L3. 7a e A0 30m Tratto non liberato sul lieve bom bamento centrale.

L4. 7a 30m Placca tecnica e poi diedro.

L5. 7a+ 40m Bel muro verticale seguito da una fes sura.

Discesa: in doppia sulla via.

Altre possibilità

Via Alpini della Medale

Daniele Chiappa, Carlo Duchini e Giacomo Stefani 6 aprile 1974 330m (10L) 5c/R2+/II

Itinerario pressoché dimenticato ma su roccia di screta. In via vari chiodi. Arrampicata per fessure, talora faticosa. Sale per il grande diedro posto die tro lo spigolo che delimita a destra la falesia della Bastionata.

Via Degli Spendasciouni

Aldo Anghileri, Annibale Borghetti, Maurizio Villa e Giuseppe Lanfranchi, 1983 200m (8L) 5a e A2/R2+/II

Itinerario forse mai ripetuto che attacca circa 80m a destra della Via degli Amici sotto un pilastro che si supera sul lato destro. Roccia buona. In via qual che chiodo.

03

34

Le Pareti del Lago di Lecco Zucco della Penduliva

Discesa: dalla cima si raggiunge facilmente il sen tiero dell’Alta Via delle Grigne (quadrato e bollo). Si risale per 200m sino alla cresta del Forcellino. La si segue brevemente verso sinistra fino a imboc care a destra la deviazione per la Val Verde, sv 52. Discesa la ripida vallata, si raggiunge la deviazione che verso destra, per sv 54 conduce a Pradello per il sentiero attrezzato dei Tecétt. Per questo si ri torna alla zona del lago e all’automobile (ore 1.20). Oppure dalla cresta del Forcellino si ritorna quasi in piano o leggera discesa al piazzale del grattacie lo al Pian dei Resinelli, e da qui in bus o a piedi per la Val Calolden si scende a Lecco. È infine possibile scendere in doppia sulla via con 12 doppie attrez zate, con corde da 55m, rinviando qualche spit ove necessario (soluzione sconsigliabile e macchino sa).

Altre possibilità

Via della Penduliva Benigno Balatti, Mario Ciappesoni, Riccardo Snider 11 e 12 marzo 1978. 600m (16L +160m di raccordo)

5b e A2/R3/III

Itinerario strettamente alpinistico che conta una sola ripetizione (Mario Valsecchi & co). Roccia di screta ma spesso friabile nella parte inferiore. In via 30 ch. normali.

Nota: Lungo la prima parte delle pareti che borda no la sponda orientale del lago di Lecco si trova no anche le strutture del Torrione Ruchin, e della lunga bastionata denominata Avorio. Quest’ultima è posta in pratica al termine superiore destro del lungo e faticoso pendio senza sentieri ubicato a N della zona di Pradello e dello Zucco della Pen duliva. Venne esplorato sistematicamente da Ivan Guerini e compagni negli anni 80 del secolo scorso. Sono presenti numerosi itinerari di 2/3 tiri, attrez zati con rari chiodi da integrare. Non si hanno altre informazioni. Esistono pure due brevi vie monotiro a spit salite e chiodate da Gerardo Re Depaolini, poste sulla placca centrale, presso il cosiddetto Spigolo del Diamante. Roccia ottima. Il Torrione Ruchin è invece ubicato a sinistra del canale posto a sinistra del Torrione di Val Realba, ubicato a sua volta 1 km circa dopo la zona di Pra dello. Di aspetto repulsivo, presenta roccia spu gnosa e friabile: Ercole Esposito vi aprì una via di arrampicata mista.

Via Ruchin

Ercole Esposito ed Emilio Galli, 16 maggio 1943 100m (4L)

5a e A1 (prob.)/R3/II

Itinerario forse mai ripetuto, di mero valore stori co-documentale, in perfetto stile Ruchin, su roccia gialla e friabile. In via qualche chiodo. Attacca sotto una lastra gialla mirando a un mas so sporgente. Procede oltre per una fessura stra piombante e sosta a destra del grande tetto da cui si perviene a uno spigolo e alla cima.

07

52

SAN MARTINO MEDALE

Il Monte San Martino è ubicato subito a nord di Lecco e costituisce una sorta di pilastro d’ angolo fra la terraferma e il lago, posto a sinistra. Guarda la città di Lecco con la severa Parete Rossa, alta circa 250metri, verticale o strapiombante, ed è incisa da un evidente spacco di frana. Alla sua destra, dopo alcuni risalti minori, si trova il canale dell’ Antimedale, ampia e bella parete rocciosa, alta circa 200metri, di una certa rilevanza alpinistica e sportiva. Ancora verso destra, successiva mente al secondario Pilastro Irene (Ferrata della Medale), ecco la grande e celebre parete verticale della Corna di Medale , forse la parete di fondovalle più famosa (e impegnativa) d’Italia, con le sue numerosissime vie in roccia, di varia difficoltà e sviluppo, alte sino a 400metri. Altre strutture minori completano questo notevole massiccio roccioso: il Torrione di Val Farina verso ovest, sul versante lago verso la Val Verde, il Pizzo Boga e la Cima Calolden verso est e la Val Calol den, che scende dal Pian dei Resinelli.

08. Parete Rossa 09. Monte San Vittore Antimedale 10. Pilastro Irene 11. Corna di Medale

12. Pizzo Boga

Cima Calolden

Torrione di Val Farina

13.

14.

Alessandro Pelanda su Tutta di Traverso (© P. Lanfredi)

54

Rif. R. Piazza Belvedere Bocch.a del Portantino Bocch.a di Val Verde SS36 Pradello I Tecétt 600 Peltrera 640 1280 Forcellino 1288 V. San Vittore M. Coltignone 1471 C. di Calolden 1455 1368 Corno del Nibbio Pizzo Boga 890 Dente del Coltignone 955 Corno Medale 1029 1046 M. San Martino Rif. S.E.L. Rocca-Locatelli Rif. Soldanella Rif. Carlo Porta L a g o d i C o m o Mad.na del Carmine 08 14 13 12 1109-10 55

San Martino

San Martino

Medale

Parete rossa del San Martino

56

Falesia Pala del San Martino

Antimedale

Pilastro Irene

Antimedale

Pilastro Irene

57

Corna di Medale

PARETE ROSSA 400m

La Parete Rossa altro non è che la vasta parete Sud del Monte San Martino, rilievo facilmente iden tificabile, essendo il primo a Nord di Lecco, posto a cavallo fra la sponda del lago e la costiera che sale a destra verso la Medale.

Già celebrata, nel 1800, dall’abate Stoppani, nelle famose pagine del Bel Paese, uno dei libri italiani più noti del XIX° secolo, questa montagna, frequentatissima in ogni stagione dagli escursionisti, presenta un notevole appicco verso S, alto circa 300m, ricco di settori fortemente aggettanti e di zone di roccia di dubbia solidità. Nel bel mezzo della parete rocciosa una ciclopica fenditura testimonia la frana che, nel 1969, travolse alcune case di Lecco provocando anche alcune vittime.

La parete, piuttosto repulsiva, venne superata già nel 1934 da Vittorio Panzeri e Augusto Corti (Güstin), lungo un itinerario, mai ripetuto nonostante vari tentativi, valutato allora di VI, e che saliva in parte proprio nel settore franato. Nel 1993 Nerino Panzeri e Giovanni Pomi aprirono la prima via moderna, con chiodatura a spit molto ravvicinata. Altre due vie vennero create negli anni 90. La frequentazione della parete è oggi discreta, soprattutto in inverno per l’ottima esposizione a Sud, e per la vicinanza a Lecco. La roccia è in genere buona, con tratti ripuliti, con qualche scaglia che richiede attenzione. L’arrampicata è talora abbastanza atletica. Alla base della parete si trova la caratteristica caverna-antro detta Occhio di Polifemo, che offre un panorama interessante su Lecco, e che è accessibile tramite breve cavo dal sentiero basale. Poco a destra dell’antro si trova la bella falesia della Pala del San Martino. Negli ultimi anni questa parete è stata esplorata e valorizzata ulteriormente, dapprima da Ivo Ferrari e compagni, con l’apertura di alcuni nuovi itinerari brevi e soprattutto da Luca Schiera e Dimitri Anghileri, apritori di Restiamo umani (8b), attualmente fra le vie più difficili in Lombardia.

08 San Martino Medale

BUS rif.

Lecco

Lecco

Medale Valsassina Lecco centro Valsassina via S. Stefano via Turati via Quarto Pala

Sondrio Milano P P P

Piazza

centro

Rancio

Parete Rossa Madonna del Carmine

58

ACCESSO

Da Lecco portarsi in Viale Turati (zona NW della città) e raggiungere la Chiesa dei Cappuccini. Salire verso monte e prendere a sinistra lungo via Santo Stefano. Parcheggiare in cima alla prima salita presso una vecchia rete (segnavia 53). Per questo sentiero si arriva a una radura e si sale per una stradetta verso un pilone in cemento posto a destra. Si entra nel bosco e lo si risale brevemente finché, sotto un ripido e umido canale che sale a sinistra, si tiene la destra (indicazioni) sino a unca nalino che conduce (corda fissa) alla cengetta dove partono le vie Alto Lario e Via di Franchino. (Sin qui ore 0.30). Per la Via Savini, dalla traccia basale, prima del canalino con la fissa, si prosegue nel bosco, si attraversa l’evidente ghiaione (salendo a sinistra per traccia si raggiunge in 5minuti la fa lesia), si risale verso la parete a sinistra, e per un risalto con corda fissa si arriva alla cengia basale. Qualche decina di metri a destra inizia la via (spit visibili, ore 0.45).

via Panzeri Restiamo umani 03 04 02

59

104

Giovanni Chiaffarelli, La sezione aurea L3 (© E. Pesci)

L8. 7b+ 25m Placca liscia, strapiombino e muro fessurato sbilanciante. Utile un friiend.

L9. 7c 30m Fessura, obliquo su muro e bella placca lavorata. Sosta in comune con la Via Formica

L10. 6c 25m Muro a gocce, tettino e obliquo delica to a sinistra a una cengetta (non seguire gli spit a destra nella parte finale del tiro)

L11. 6c 30m Parete appigliata ed esposta poi lungo obliquo a sinistra con traversino finale alla base di un diedrino

L12. 6a 55m Diritti per diedro strapiombino e ca nale-diedro, con gli ultimi metri comuni alla Via Formica e roccia delicata in uscita.

Discesa: si scende a sinistra nel bosco per 6/7 me tri e si risale subito a sinistra raggiungendo il sen tiero di discesa dalla Via Cassin, che si segue fino alla base (20min.)